Articles

ART

Remarques sur les défauts supposés, et sur l’efficace certaine de l’image du monde au XIVe siècle

Le thème des remarques qui suivent n’est guère original. Il s’agit de l’expérience du voyage missionnaire ou commerçant en Asie, de sa réception dans la « géographie », c’est-à-dire dans des textes présentant du monde un tableau organisé, et, plus généralement, de la nature de l’image qui en résulte au XIVe siècle. Le biais par lequel je voudrais l’aborder est toutefois particulier. Car c’est de façon privilégiée lors de la rencontre de l’expérience et de la connaissance du monde que l’on aperçoit le caractère problématique de l’image du monde médiévale, et spécialement au XIVe siècle, après un demi-siècle de contacts avec les mondes asiatiques, alors que l’Asie est ouverte pour plusieurs décennies aux entreprises missionnaires et commerçantes, et que les rêves de reconquête de la Terre sainte gardent encore un certain fond de réalité.

Cette rencontre est d’habitude appréciée selon deux modes de réflexion antinomique. Si l’on considère les voyageurs comme des « explorateurs », on a beau jeu de faire la liste des défauts de méthode de leurs récits : paresse intellectuelle et rédactionnelle, incapacité d’élaborer un plan rigoureux, désintérêt pour ce qui aurait passionné le lecteur moderne, science défaillante, absence de hiérarchie des valeurs conduisant à mettre sur le même plan de petits faits et des phénomènes importants. Pour résumer cette appréciation naïve, on citera la phrase d’un auteur de cette veine : « Je ne crois pas m’aventurer en disant qu’ils écrivent comme ils parleraient. Prise en sténotypie, la relation orale d’un vacancier moderne ne devrait pas donner quelque chose de très différent1. » Je n’oserais dire que ce jugement est absolument faux ; – mais n’arrive-t-il pas à chacun d’entre nous d’être ce méprisable « vacancier moderne » ? – il n’a de vérité que celle de la banalité. Il devrait être patent, de toutes façons, que le fait de définir les voyageurs médiévaux comme des explorateurs, pour leur adresser des critiques ou pour louer, comme d’autres l’ont fait, leur curiosité, est un plat anachronisme.

Une autre démarche, moins ingénue, est d’accepter comme telle la vision du monde influencée par les voyages du XIIIe et du XIVe siècle, et de chercher à dégager la façon dont le nouveau s’est inséré dans le traditionnel, dont l’inconnu a été intégré dans le connu2. Même cette attitude volontairement neutre, par laquelle on examine les connaissances en laissant de côté le fait de savoir si des représentations concrètes leur correspondaient, a du mal à éviter les jugements de valeur et l’énumération des insuffisances. Les mots que nous employons sont des pièges. Parler, par exemple, d’« ancienne image du monde » à laquelle les réalités nouvelles aperçues par les voyageurs sont confrontées, c’est faire intervenir de façon subreptice notre notion des rapports du nouveau et du traditionnel, qui n’est pas équivalente à l’opposition médiévale antiqui / moderni : la conscience de ce qui est moderne ne disqualifiait pas, alors, la valeur de ce qui est ancien, et la relation ne saurait être interprétée non plus en terme d’antagonisme entre « conceptions mythiques » et « réalité »3. De telles analyses peuvent se résumer dans un autre truisme : il n’y a pas, avant le XVe siècle, de « géographie », et le mot ne peut s’employer que par commodité. Pas plus que d’explorateurs, il n’existe de géographes au XIVe siècle.

Je voudrais donc, non pas déterminer comment des terres nouvelles, ont été, ou non, bien ou mal, intégrées par les voyages du XIVe siècle dans une « image du monde traditionnelle », non pas, donc, m’intéresser aux contenus, toujours pour nous décevants, mais mieux comprendre cette absence de géographie qui caractérise l’imago mundi, et comprendre comment cette dernière fonctionne comme système. Je prendrai donc le point de vue de ceux-là même que nous jugeons incohérents ou puérils. Dans ce dessein, j’examinerai d’abord les apories du récit de voyage, ensuite celles des images du monde où l’œcumène est décrit et mis en forme. Quelques exemples permettront enfin de décider si, pour les auteurs et leurs contemporains, cette « géographie » fut opératoire, c’est-à-dire si elle leur servit à penser l’espace de façon profitable et à agir sur lui de façon efficace.

La géographie absente : les apories du récit de voyage

Nous avons tendance à lire les relations de voyage comme s’ils avaient été élaborés pour nous renseigner de façon sincère et immédiate sur la réalité des régions traversées par leurs auteurs. De là, le scandale qu’a longtemps suscité le récit de Jean de Mandeville, fabriqué en grande partie à l’aide d’autres textes, l’auteur n’ayant sans doute guère été plus loin que le Proche-Orient, de là encore un ouvrage récent et à l’utilité discutable sur la réalité des voyages de Marc Paul. Sans même qu’il soit nécessaire de s’attarder à l’œuvre de ce dernier, mais plutôt en tenant compte de l’horizon d’attente qu’elle contribua à développer, il faut souligner plusieurs points qui empêchent les récits de voyage de procurer, avec l’honnêteté que, naïfs modernes, nous souhaiterions, des renseignements vraiment « géographiques ».

Voici Odoric de Pordenone, un voyageur sérieux, dont personne ne contestera qu’il parcourut les régions dont il parle, à savoir l’Extrême-Orient, de l’Inde aux îles de la Sonde et à la Chine. Dans toutes les versions de sa relation, les modes de spatialisation du récit sont très vagues. L’auteur se borne, dans des cas assez peu fréquents d’ailleurs, à indiquer des contiguïtés, du type « le Tibet est situé aux confins de l’Inde », ou des directions, telles « l’île de Nichovera est située vers le sud… ». Apparaissent aussi des distances formulées en journées, dont l’historien candide notera aussitôt qu’elles relèvent d’un souci de précision « moderne ». Mais apprendre que l’île de Saba – d’ailleurs difficile à identifier – se trouve à 50 ou 60 journées de Jérusalem n’aide pas vraiment le lecteur à la localiser.

De plus, l’itinéraire présente souvent des incongruités topographiques. Le récit fait ainsi se succéder Hang Tchéou, Nankin, Yang Tchéou et Chinkiang, alors que l’ordre naturel serait Hang Tchéou, Jiaxing – ce qui suppose en outre, pour redonner de la cohérence à l’ensemble, que cette dernière reçoive le nom habituellement attribué à Nankin –, Chinkiang, Yang Tchéou4. Jean de Marignolli n’offre pas beaucoup plus de sécurité. Son itinéraire de retour de la Chine paraît fort confus. Il assure avoir érigé une colonne « in cono mundi », à proximité du Paradis terrestre, puis avoir gagné la terre de la reine de Saba, puis Ceylan. Une autre possibilité évoque un itinéraire allant de Chine du sud à Colombo (Quilon), sur la côte de Malabar, puis à Ceylan5. Loin que nous ayons là l’exposé sincère et naturel d’une expérience digne de foi, c’est le texte même du récit qui impose son ordre à la réalité de l’itinéraire. A l’occasion de l’érection de la colonne, l’auteur rapporte en effet que les princes du pays l’ont « porté sur la litière de Salomon ». Cette évocation du Cantique des cantiques ne rend elle pas toute naturelle l’évocation de la reine de Saba ? En tenant compte de ce rapprochement, il devient difficile d’identifier bonnement cette région avec l’île de Sumatra, à la suite du colonel Yule et d’Henri Cordier.

Faut-il donc refuser aux voyageurs le souci du réel ? Nullement, puisqu’ils emploient des procédés fort habiles pour persuader à leurs lecteurs qu’ils ont bien vu ce qu’ils rapportent. L’expérience directe que les modernes cherchent parfois désespérément dans leurs récits s’y trouve en effet, mais sous un déguisement qui nous déçoit. Odoric, comme d’autres, ne cesse de déclarer qu’il a vu ce qu’il décrit, ou que le consensus des témoins garantit la vérité de ses dires. La vision directe ne jouit pas d’une valeur plus élevée que le ouï-dire. Autrement dit, la mention de l’autopsie a un rôle intentionnel, surdéterminé par la volonté d’attester la véracité de celui qui parle, d’authentifier ses déclarations. Et paradoxalement (pour nous) le silence a la même fonction. Déclarer qu’il y aurait beaucoup d’autres choses à dire, trop longues à raconter, au delà de la convenance rhétorique du procédé, a pour but de faire partager au lecteur l’émotion du narrateur devant l’étrange, dont la surabondance saisit l’occidental égaré dans l’Inde ou dans la Chine, et qui défie le récit. « Il y a là beaucoup d’autres nouveautés que je ne transcris pas, car qui ne les a pas vues ne peut y croire », écrit-il à propos d’une île de l’océan Indien (où le fils mange le père, et le père le fils)6.

Un autre moyen d’épuiser cette profusion paraît à première vue avoir peu de rapport avec l’expérience même du voyage. Il s’agit d’énumérations monotones, qui provoquent, par un effet inverse, la même impression de saturation. Ce procédé vise à convaincre, par accumulation, de la réalité d’un monde particulièrement difficile à penser. Tel est le cas des Mirabilia descripta du franciscain Jourdain de Séverac, qui résultent d’une élaboration minimum à partir du voyage7. Le même critique que je suis dans sa valorisation positive d’Odoric, voit dans ces mirabilia un chaos sans fil conducteur qui reflèterait involontairement le labyrinthe moral qu’est l’Inde, par opposition au monde réglé de l’empire du grand khan8. En réalité, l’alternance des descriptions introduites par « il y a dans cette région » et « j’ai vu » a pour but d’authentifier la réalité, présentée de façon thématique, mais selon une succession topographiquement assez cohérente.

Des explications pertinentes ont été apportées à ces caractères, pour nous aberrants9. Il est clair, tout d’abord, que tous ces auteurs ont lu Marc Paul, ou du moins tentent de répondre aux attentes d’un public sensible à l’extraordinaire et au mythe. Ils sont tout autant intéressés aux étrangetés de la faune et de la flore, aux productions susceptibles de faire l’objet d’un commerce, aux variétés religieuses, qu’à la topographie, le tout dans un désordre révèlant leur manque d’intérêt pour la constitution d’un équivalent narratif à la réalité topographique des régions parcourues. L’ordre est ailleurs, subordonné au but idéologique, moral et religieux de l’auteur : ainsi, dans le cas d’Odoric, glorification du grand khan et, parallèlement, des frères mineurs qui ont affronté les dangers du voyage pour en recevoir la protection, dans la visée de la mission10. Il y a peu de place, dans un projet qui ne relève en rien de la naïveté, pour la « géographie » telle que nous l’entendons, ou pour la « curiosité scientifique ».

La géographie absente : les apories de l’image du monde

Passons maintenant aux textes où la représentation de l’espace devrait être mise en forme, c’est-à-dire aux textes où sont décrites les régions lointaines. Comment des notions aussi absurdes et contradictoires ont-elles pu non seulement être fabriquées, mais encore sans cesse retravaillées, nuancées, au sein de cadres méthodiques relativement inchangés ? Face à ce scandale, il est trop facile de se borner à souligner le caractère pour ainsi dire primitif – au sens anthropologique – de ces formulations.

Résumons d’abord, grâce à Felicitas Schmieder, l’effet du contact avec le monde tartare sur l’image du monde. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, on chercha tout d’abord à retracer l’origine d’un peuple sur lequel la tradition était jugée à peu près totalement muette (l’on avait oublié que les mêmes inquiétudes s’étaient déjà manifestées à propos des invasions des Huns, puis des Hongrois). Au XIVe siècle, l’on s’efforça de faire rentrer coûte que coûte dans l’œcumène ces peuples nouveaux et les régions qu’ils occupaient, en donnant un contenu aux ethnonymes et toponymes. Chaque auteur, ou presque, put ainsi présenter son interprétation relativement à des notions comme Tartaria ou à Scythia, par exemple. En partant de ce kaléidoscope, où l’érudition tente de dévoiler depuis plus d’un siècle les réalités cachées, il est difficile d’élaborer un ordre que l’on pourrait intituler l’« image du monde du XIVe siècle ». Mais un texte, par sa structure même, témoigne utilement de la façon dont cette image, destabilisée, tente encore de prouver son efficacité.

Le Dittamondo du toscan Fazio degli Uberti est un long poème, composé à partir de 1345 et laissé inachevé à sa mort11. Imité de la Divine Comédie, il se présente comme un itinéraire du poète à la surface de la terre, « de polo a polo ». Le guide n’est pas Virgile, mais Solin, auteur antique d’une encyclopédie de memorabilia, c’est-à-dire de traits relatifs à l’histoire, aux peuples, aux coutumes, aux produits des différentes régions du monde, organisés suivant un périple. Le motif principal du poème est la novità, le changement, terme qui n’est certainement pas à prendre de façon univoque, mais qui a une forte charge géographique. L’insistance sur ce point est frappante. Dès le début, Solin se présente comme le garant d’un découpage ordonné du monde, répondant à l’angoisse du poète, qui est double. D’une part, l’« età antica » risque de n’être plus comprise dans son essence spatiale. D’autre part, le voyage à la surface du globe est semé d’embûches de toute sorte. Ainsi, par exemple, à l’entrée de l’Asie (VI, I, vers 1-6) :

« Qui si conviene andar con gli occhi attenti,

qui si conviene aver la mente accorta,

qui si convien fuggir tutti i spaventi » :

cosi a dire prese la mia scorta ;

« noi siamo in Asia, là dove si vede

ogni pericol ch’acqua e terra porta. »

Parmi les nouveautés, qui rendent difficiles non seulement le voyage, mais aussi la représentation, il y a les changements de noms et de confins. Le rôle de Solin est d’exposer les novità de chaque région, et de les confronter à l’image de son propre temps. Après un exposé sur l’Italie moderne, le poète lui demande (III, X, vers 85-89) :

E io a lui : « De’termini suoi

e del giro e del mezzo e la lunghezza

udir vorrei, com’era ne’di tuoi,

e chi la tenne in prima giovinezza

e s’altra novità a dir vi sai… »]

Et le rappel des divisions anciennes vient régulièrement scander l’énumération des nouveautés. Le choix du guide est-il vraiment paradoxal ? Pour nous, l’œuvre de Solin n’est qu’un démarquage de celle de Pline l’Ancien et de Pomponius Mela. Ce n’est sans doute qu’une autre de nos illusions. Qui était mieux placé, en effet, pour rassurer, que l’auteur d’une collection de faits étranges et curieux, de même nature que ceux que l’on découvrait depuis un siècle en Asie, et que le public laïc appréciait ?

Par sa forme même, cette géographie problématique est une mise en scène de l’ébranlement de l’image du monde. Les dangers courus par le poète-voyageur, ce sont ceux-là même qui menacent un système de représentation, dont on s’aperçoit, non pas tant, comme nous dirions à tort, qu’il ne correspond plus à la réalité, parce qu’il aurait le défaut d’être « traditionnel », ou « dépassé », mais parce que les repères formels qui le constituent se sont brouillés, c’est-à-dire, pour en rester à la perception des contemporains, que la façon dont les régions confinent entre elles est devenue incertaine. Les contiguïtés établies depuis des siècles, et même les frontières naturelles – cette invention du Moyen Âge – se révèlent, désormais, mouvantes.

Il serait intéressant de déterminer si la conscience d’un ébranlement est due seulement aux contacts avec des peuples et des régions inouïs, ou si on a là l’effet d’une crise plus profonde. Dans tous les cas, ce trait n’est limité ni à Fazio degli Uberti, ni à Jean de Mandeville, dont l’œuvre témoigne elle aussi des mêmes vacillations. La dialectique ancien / moderne appliquée à l’ensemble de l’image du monde, et pas seulement à l’Asie, apparaît dès la fin du XIIIe siècle.

On aurait donc tort de prendre la géographie du Dittamondo pour une fiction réactionnaire, en se bornant à constater qu’il y entre peu de nouveautés sur l’Orient. La solution que Fazio donne à la crise qu’il met en scène est celle de toutes les élaborations du même genre : la simple juxtaposition, comme pour réduire le bougé du cliché, de l’image antique et d’une image « moderne », constituant ainsi une sorte de vue stéréographique du monde. L’attitude d’esprit qui est à sa base se révèle au mieux dans une remarque de Boccace. Dans son dictionnaire géographique, il ne se résoud pas à décider si la Caspienne est un golfe de l’océan ou si elle est une mer fermée (cette dernière opinion provient sans doute de Guillaume Rubrouck)12. Il admet donc l’existence de deux mers portant le même nom. Dans nombre de manuscrits du projet de croisade de Marino Sanudo, on trouve un texte entourant une mappemonde et comportant deux descriptions de la Scythia. La première reproduit les contiguïtés entre les régions antiques. La seconde reprend, en la bornant à l’énumération des confins, la division élaborée par l’Arménien Hayton, dans sa Fleur des histoires de la terre d’Orient, où se succèdent de façon ordonnée, limites communes après limites communes, les 14 royaumes de l’Asie. Sous le titre « Moderni Scythiam et Yrchaniam partesque adiacentes aliter diuidunt et nominant », l’Hyrcanie, l’Albanie, la Bactriane, l’Arménie et la Cappadoce, provinces antiques sont ainsi remplacées par les royaumes de Cathay, de Tarse, de Turkestan, de Kharezm, de Coumanie, de Géorgie13. Cette mise à jour est ici limitée, pour l’Asie, à sa partie septentrionale, et l’auteur a opéré un choix dans l’énumération de Hayton. Il n’y a pas vraiment de « nouveauté », au sens où la notion de royaume aurait supplanté, en géographie, celle de province. Il n’y a pas de supériorité affichée d’un système par rapport à l’autre.

Une image du monde opératoire

Il serait facile de multiplier les exemples. Face à ces tentatives, il y a deux conclusions possibles. Ou bien l’on pense que le but essentiel de la réflexion des « géographes » a été de ramener l’inconnu au connu, en s’appuyant sur l’autorité et sur la tradition, ce qui au fond disqualifie leur validité, notamment pratique. Ou bien, à l’opposé, on considère que ce système clos a su intégrer ce qu’il ne contenait pas au départ, d’une façon naturelle et opératoire. En examinant le rapport de cette image avec la pratique, sous trois aspects : les activités commerciales, la pensée stratégique, la conception de la carte, il apparaîtra que la seconde conclusion est de loin préférable.

Il y a un lien évident, quoique pas toujours direct, entre bon nombre de ces élaborations et les activités commerciales. Je ne veux pas seulement évoquer l’intérêt pour les marchandises provenant d’Extrême-Orient ou d’Afrique tel qu’il s’exprime souvent dans les récits de voyage, y compris dans ceux dus à des religieux, non plus que l’intégration dans les mappemondes circulaires des contours de la Méditerranée provenant des cartes marines utilisées par les commerçants, ni enfin la référence explicite, et somme toute fréquente, à cet autre outil du grand commerce qu’est le portulan (je veux dire un texte descriptif, au seul sens médiéval de ce terme) dans des descriptions géographiques. Le rapport de beaucoup de textes avec le monde du commerce est plus profond, pour ainsi dire constitutif. Le Dittamondo, par exemple, est aussi une métaphore du voyage marchand, par l’insistance sur les dangers de l’itinéraire terrestre et de la navigation, par l’énumération des régions particulièrement périlleuses, et par l’accent mis sur la nécessité de connaître l’« usanza de’paesi », expression qui ne manque pas de rappeler les manuels de pratica della mercatura utilisés par les marchands italiens. Un autre voyage fictif sur l’ensemble de l’œcumène, datant lui aussi des environs de 1350, en castillan cette fois, authentifie l’énumération de pays exotiques en accumulant les références aux marchands. L’auteur anonyme emprunte fréquemment des galées ou des nefs, et témoigne de sa connaissance des routes du commerce asiatique. En somme, il s’emploie à représenter, par la fiction du voyage, l’unification du monde par le commerce14. On sait combien la fortune des récits de voyage est due aux goûts culturels du milieu des marchands. L’image du monde elle-même, dans sa nature problématique, fait partie, au XIVe siècle, de leur univers culturel.

En second lieu, son efficace peut s’apprécier de façon plus précise dans les projets de croisade, où elle est mise au service de calculs stratégiques. Il y a, peut-être, quelque paradoxe à parler de caractère opératoire à propos d’entreprises qui ne connurent pas d’aboutissement. Mais ce qu’il importe de mesurer dans ces textes, c’est la façon dont leurs auteurs, qui ont à l’esprit l’image du monde moyenne de leur temps, perçoivent les rapports spatiaux en vue de réaliser leurs propositions de récupération de la Terre sainte sur le sarrazin. Voici un exemple qui paraît susceptible d’éclairer beaucoup d’autres formulations énigmatiques. Guillaume Adam, dans son Directorium ad passagium faciendum, décrit l’Asie mineure de la façon suivante : à droite, c’est-à-dire au sud, il y a la mer Égée, c’est-à-dire le port de Bondonicie, où pourrait arriver le blé de Valachie destiné à ravitailler les croisés, puis le duché d’Athènes et l’île de Nègrepont (l’Eubée) ; à gauche, c’est-à-dire au nord, se trouvent la mer Noire, les régions de la Bulgarie, de la Gazarie, le pays des Tcherkesses, la mer d’Azow ; enfin, a tergo, c’est-à-dire vers l’ouest et vers Constantinople, il y a l’Hellespont, la Thrace et la Macédoine d’où viendraient le froment et l’orge15. Il serait intéressant de s’attarder sur ce mode de description, qui nous introduit très directement à la perception de l’espace d’un homme cultivé du début du XIVe siècle. Cette énumération est à première vue inadaptée, qui superpose deux systèmes : l’un provenant des mappemondes, où l’est se trouve en haut, par rapport à quoi la droite et la gauche sont distribuées et les mers bordières énumérées ; l’autre, où des lieux éloignés et situés dans des directions variables sont associés aux différentes parties de ce découpage. Dès lors, comment comprendre que l’Attique et l’Eubée soient placées au sud de la Turquie ? Nul besoin de rechercher une carte aberrante qui rendrait raison de telles incohérences, encore qu’il soit fort vraisemblable que Guillaume Adam utilisa des représentations cartographiques. Cet exposé est déterminé par une vision d’ensemble qui lui impose sa marque. Pour qui a à l’esprit la nécessité de ravitailler une armée de croisés traversant l’Asie mineure, ce que nous appelons la logistique intervient dans la définition de l’espace. Les points d’où proviendront les vivres sont ainsi situés au sein d’un système de simples contiguïtés caractéristique de la méthode de l’imago mundi. Il n’y a pas la contradiction que nous, modernes, apercevons : la perception de l’auteur intègre des mouvements.

Des approximations apparentes répondent souvent à une façon de voir l’espace fort différente de la nôtre, mais efficace dans son ordre. Lorsqu’un Jean de Monte Corvino nous dit que la route maritime pour le Cathay correspond à deux voyages maritimes européens, l’un d’Acre en Provence, l’autre d’Acre en Angleterre, n’y a-t-il pas le souci de montrer que le premier parcours équivaut à la traversée directe d’Ormuz à la côte de Malabar, et que le deuxième est plus long parce qu’il faut contourner deux péninsules, pour aller de là en Chine, de même que la traversée de la Méditerranée touche nécessairement les deux péninsules italienne et ibérique16 ? Comment pouvons nous être assurés que ce qu’en bien d’autres occasions nous prenons facilement pour des erreurs d’appréciation ne relève pas d’un mode de perception et de représentation des rapports spatiaux tout à fait justifié et adapté ?

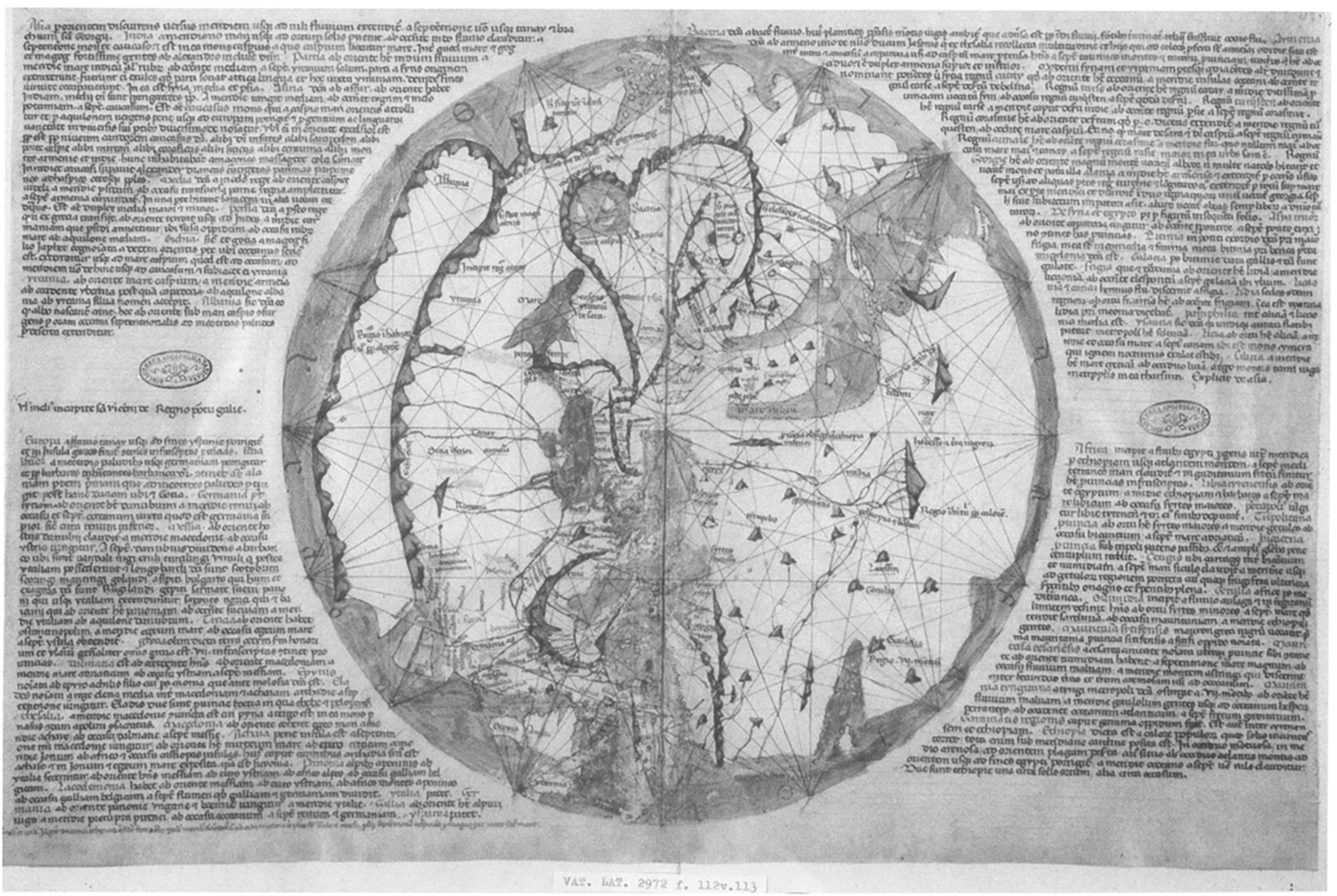

Il y aurait enfin une étude à faire sur la perception et l’utilisation de la carte au XIVe siècle. Certes, la « modernisation » des mappemondes par intégration de toponymes et d’ethnonymes provenant de l’expérience asiatique a été analysée à plusieurs reprises. La conclusion de telles enquête va de soi : ont tient que les résultats ont été fort limités, par rapport à ce qui était souhaitable. Mais ne convient-il pas de découvrir ce que les contemporains pensaient de leurs cartes, avant de juger de leur conformité au réel ? Pour cela, même s’ils sont peu nombreux par comparaison avec ceux du XVe siècle, les témoignages ne manquent pas, sans parler du fait à peu près certain que beaucoup de voyages, réels ou imaginaires, ont été mis par écrit en tenant compte des renseignements fournis par des cartes, mappemondes ou cartes marines. Pour quitter les généralités, examinons un projet de croisade qui eut explicitement recours aux cartes. C’est celui, élaboré en plusieurs versions successives entre 1316 et 1330 environ, par le vénitien Marino Sanudo, dont les différents manuscrits sont accompagnés de cartes, mappemondes, cartes régionales et cartes marines. On a conservé des lettres de son auteur, adressées à différents hauts personnages qu’il souhaitait convaincre de la nécessité du passage en leur offrant son projet. Il y insiste sur le lien entre le livre et les cartes « que sunt plurimum ostensivae de eis quae reperiuntur in libro17 ». La carte doit donc servir à la démonstration de la possibilité du projet stratégique. Notons que Marino Sanudo ne distingue pas, dans cette fonction, la mappemonde (remplie de considérations « mythiques » ou « symboliques » selon les modernes) des cartes marines ou de la carte de la répartition des tribus d’Israel en Palestine. Elles sont toutes, pour lui, de valeur équivalente dans leur fonction « ostensive ».

Cette mappemonde – ici, celle (reproduite p. 56) qui accompagne un exemplaire envoyé vers 1320 au pape Jean XXII – répond exactement au dessein du Liber secretorum fidelium crucis, en permettant d’en visualiser les grandes options stratégiques : interdiction du commerce avec l’Egypte et l’Afrique du Nord, remplacé par un approvisionnement direct en marchandises orientales sur les marchés asiatiques, notamment Tabriz (Taurisium) ; possibilité de contacts avec les Chrétiens de Nubie et avec les Tartares, ravitaillement en blé de la mer Noire et en bois des pays slaves… Quelle que soit la valeur de ces conceptions, quels que soient ses défauts supposés ou évidents, la mappemonde est une illustration d’ensemble du projet. Elle confirme même ses suggestions inappropriées. Aden, par exemple, est placé sur la côte africaine. Cet usage de la carte est parfaitement réfléchi : les effets de l’échelle empêchant de représenter les détails peu étendus sont notés. Ainsi, l’attention à l’ensemble plutôt qu’aux détails, caractéristique de la perception de l’espace dans la description de Guillaume Adam, se trouve ici confirmée dans le rapport explicite à la carte.

Si l’on voulait donner un tableau d’ensemble de l’imago mundi du XIVe siècle, d’autres aspects devraient évidemment être abordés. Il y en a au moins trois : du point de vue des contenus, il faudrait mesurer la part prise par les explorations dans l’Atlantique, vers les îles et la côte africaine ; deuxièmement, le rapport de cette image avec la représentation de la sphère terrestre, qui connaît une problématique renouvelée au XIVe siècle, devrait être analysé ; enfin, du point de vue des déterminations culturelles, une attitude nouvelle face à la « géographie » serait à caractériser, dont Pétrarque et Boccace sont les témoins privilégiés.

Mais mon intention était moins de présenter ici un tel tableau, que de soulever une question de méthode et de point de vue. L’étude de ce que nous appelons la « géographie » médiévale n’a guère d’intérêt s’il s’agit d’y retrouver, dans une visée naïvement progressiste, les prodromes d’une évolution qui mène à Humboldt, à Ratzel et à Vidal de la Blache, en passant par Ptolémée et les géographes de la Renaissance. La problématique téléologique, où la marche du progrès va vers toujours plus d’« expérience », de prise en compte de la « réalité », est pis que fausse : elle est profondément ennuyeuse. Cessons – autant qu’il est possible – de juger des productions intellectuelles des hommes du passé avec nos catégories, implicitement parées de toutes les vertus heuristiques. Tentons d’adopter leur point de vue : ni jugements faciles sur le caractère « symbolique » des mappae mundi, ni félicitations intempestives adressées aux honnêtes explorateurs et à leurs témoignages « dignes de foi ». Soyons modestes ; l’état actuel de l’historiographie n’incite pas à éprouver un sentiment de supériorité à l’égard des contemporains de Hayton, de Marino Sanudo ou de Guillaume Adam.

Pour eux, la seule confrontation avec l’Asie a provoqué des difficultés méthodiques. Ils l’ont ressenti et ont tenté d’y obvier. Si donc nous choisissons leur point de vue, plutôt qu’un a priori rétrospectif, il faut conclure qu’ils ont réussi, et que l’image du monde ainsi stabilisée a orienté de façon efficace leur réflexion sur les problèmes de leur temps.

____________

1. J.-P. Roux, Les explorateurs au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 233.

2. Ainsi dans le beau et probe travail de Felicitas Schmieder, Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert, Sigmaringen, 1994.

3. En mettant l’accent sur « l’absence de connaissance exacte », sur le « conflit entre l’autorité et l’empirisme », on ne découvre de même, dans la cartographie, que ce que l’on savait déjà s’y trouver, à savoir les manques de « réel », de « connaissances géographiques », destinés à être comblés dans une évolution fondée sur l’« expérience » et le « témoignage oculaire digne de foi ». Cette problématique pauvre, orientée sans critique par une conception banale de la science, est excellemment illustrée par Ingrid Baumgartner, dans une contribution au titre significatif : Weltbild und Empirie. Die Erweiterung des kartographischen Weltbilds durch die Asienreisen des späten Mittelalters, dans Journal of Medieval History, t. 23, 1997, p. 227-253.

4. L. Monaco, Memoriale Toscano. Viaggio in India e Cina (1316-1330) di Odorico di Pordenone, Alessandria, 1990, p. 162.

5. A. Van den Wyngaert, Sinica Franciscana, t. I, Itinera et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XV, Quaracchi, 1929, p. 517 sq., 531 et 536.

6. Ibid., p. 457.

7. Henri Cordier, Mirabilia descripta. Les merveilles de l’Asie par le Père Jourdain Catalani de Séverac…, Paris, 1925.

8. L. Monaco, op. cit., p. 58 sq.

9. Voir en particulier Michèle Guéret-Laferté, Sur les routes de l’empire mongol. Ordre et rhétorique des relations de voyage aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1994.

10. L. Monaco, op. cit., p. 60 sq.

11. Edition par G. Corsi, Fazio degli Uberti, Il Dittamondo e le rime, Bari, 1952 (Scrittori d’Italia, 206-207).

12. « Quae autem ex iis opinionibus uera sit diligentioribus perscruptari permittam, cum ab antiquis fidem amouere non audeam et modernis de uisu testantibus negare non possim. » (De montibus, siluis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de nominibus maris, s. v. Caspium mare).

13. Édition par K. Kretschmer, Marino Sanudo der Ältere und die Karten des Petrus Vesconte, dans Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, t. 26, 1891, p. 366-368.

14. M. Jiménez de la Espada, Libro del conocimiento de todos los reynos e tierras e señorios que son por el mundo…, Madrid, 1877 (réimpr. Barcelone, 1980). L’auteur est habituellement présenté comme franciscain ; cela ne repose sur aucune base sérieuse.

15. Édition dans les Historiens des Croisades, Documents arméniens, t. II, 1906, p. 506 sq.

16. Lettre du 8 janvier 1305, édition par A. Van den Wyngaert, op. cit., p. 349.

17. Lettre du 10 avril 1330 à Bertrand, évêque d’Ostie et de Velletri, éd. F. Kunstmann, Studien über Marino Sanudo den Älteren mit einem Anhange seiner ungedruckten Briefe, dans Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, t. 17, 1855, p. 788.