L’éthique en temps de catastrophe

La collapsologie porte en son fond une « intuition »1 disruptive et controversée dans la pensée écologique, l’intuition d’une inéluctable catastrophe, d’un « effondrement de la civilisation thermo-industrielle ». Mais si l’affirmation est disruptive, elle n’est pas pour autant nouvelle. Dès 1934, Simone Weil achevait ses Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale en prédisant l’effondrement de « la machine sociale »2 qu’est devenue la civilisation moderne et ce en usant de la même métaphore automobile qu’affectionnent les théoriciens actuels de l’effondrement :

Dans l’ensemble la situation où nous sommes est assez semblable à celle de voyageurs tout à fait ignorants qui se trouveraient dans une automobile lancée à toute vitesse et sans conducteur à travers un pays accidenté. Quand se produira la cassure après laquelle il pourra être question de chercher à construire quelque chose de nouveau ? C’est peut-être une affaire de quelques dizaines d’années, peut-être aussi de siècles. Aucune donnée ne permet de déterminer un délai probable. Il semble cependant que les ressources matérielles de notre civilisation ne risquent pas d’être épuisées avant un temps assez long, même en tenant compte de guerres ; et d’autre part, comme la centralisation, en abolissant toute initiative individuelle et toute vie locale, détruit par son existence même tout ce qui pourrait servir de base à une organisation différente, on peut supposer que le système actuel subsistera jusqu’à l’extrême limite de ses possibilités. Somme toute il paraît raisonnable de penser que les générations qui seront en présence des difficultés suscitées par l’effondrement du régime actuel sont encore à naître3.

Presque quatre-vingt-dix ans plus tard, la collapsologie se fonde sur l’intuition que les générations présentes sont bien celles qui seront confrontées à l’effondrement qui vient. Cette intuition est disruptive parce que, à rebours du discours écologique classique qui vise à susciter les actes permettant d’éviter la catastrophe à venir, les collapsologues affirment « qu’il sera très difficile de l’éviter, et que nous pouvons seulement tenter d’en atténuer certains effets »4. Il ne s’agit plus d’empêcher mais d’accepter, de se préparer et d’atténuer la catastrophe. C’est une affirmation immédiatement controversée parce qu’elle serait démissionnaire, démobilisante, dépolitisante pour beaucoup. Comme l’écrivent Benedikte Zitouni et François Thoreau :

La catastrophe n’a de sens qu’à être conjurable, saisie dans un récit où l’on puisse lui trouver des prises, qui ne soit pas clos sur lui-même et dépourvu d’aspérités. Faute de quoi, on perd les pédales, on glisse, on dérape, on patine en essayant désespérément de remonter la courbe le long de toutes ces asymptotes qui sont le motif de l’anthropocène. La conséquence pratique, c’est un sentiment d’accablement tenace qui conduit tout droit, à l’avenant, au cynisme, au nihilisme ou à l’aquoibonisme [...]5.

L’objectif de cet article est d’abord de questionner l’évidence selon laquelle affirmer la nécessité de la catastrophe conduit de facto à la résignation et à l’inaction face à celle-ci. Pour répondre d’abord simplement avec une illustration biographique, on constatera aisément dans la vie de Simone Weil que la certitude de l’effondrement à venir ne l’a nullement conduite à faire acte de démission morale, bien au contraire : seule sa mort interrompra sa réflexion et son engagement concret contre l’oppression et dans la préparation d’une « civilisation nouvelle »6 où les individus seraient libres au sein de l’organisation sociale. Plus profondément, je souhaite proposer une réponse à la question qui, tour à tour menace ou au contraire légitime la perspective catastrophiste dans la pensée écologique : en quoi le catastrophisme, comme mode de pensée des bouleversements écologiques à l’aune de la catastrophe globale qu’ils portent en germe ou qu’ils incarnent, peut-il inciter à agir afin de préserver au mieux les conditions d’habitabilité de la terre ? Je m’interroge ici sur ce que Hans Jonas appelle le « fondement psychologique » ou sentimental de l’obligation éthique qui permette au « on doit » d’« ébranler le vouloir, c’est-à-dire de devenir pour un sujet la cause qui fait qu’il laisse déterminer son agir par lui »7. En quoi, donc, la perspective de la catastrophe peut-elle susciter (ou non) le sentiment motivant à agir de telle façon que, pour paraphraser le philosophe allemand, les conséquences de nos actions soient compatibles avec la permanence d’une vie authentique sur terre ?8

Je traiterai ici de la catastrophe, au singulier, non pour désigner un événement brutal unique, contre les représentations populaires et fascinantes de l’effondrement, mais pour exprimer plutôt ce que Dominique Bourg nomme « une dynamique d’effondrement »9, c’est-à-dire un basculement progressif des écosystèmes ponctué d’événements catastrophiques de différentes natures – disparitions d’espèces, sécheresses, pollutions des sols et de l’air, ouragans, crises économiques, pandémies, guerres, accidents industriels etc. – dont le point commun est qu’ils sont provoqués indirectement par la civilisation moderne et qu’ils l’impactent en retour10. Plus précisément, je partirai du postulat que le facteur déterminant des destructions engendrées par cette civilisation, auxquelles elle ne se réduit pas, est la technique, rejoignant ici la plupart des penseurs et penseuses catastrophistes, et en retenant la définition proposée par Jacques Ellul. La technique ne désigne ainsi pas d’abord l’ensemble des techniques matérielles et immatérielles mais l’idéologie qui sous-tend leur accroissement indéfini : la recherche en toute chose du moyen absolument le plus efficace11. C’est donc la technique comme idéologie dont l’empreinte concrète est partout visible dans l’exploitation et la destruction de la nature (humaine et non humaine) au profit de l’efficacité, donc de la puissance, qui est le facteur déterminant de cette dynamique d’effondrement.

Pour trancher dans le débat sur le caractère mobilisateur ou non de la perspective de cette catastrophe globale, il me semble qu’il faut prêter attention à deux variables de la pensée catastrophiste. Il convient d’une part de s’intéresser à la temporalité dans laquelle la catastrophe est inscrite : est-elle pensée comme à venir ou comme déjà advenue et en cours présentement ? Et d’autre part, il faut s’interroger sur l’inscription ontologique de la catastrophe dans cette temporalité : est-elle pensée comme nécessaire et inéluctable, ou au contraire comme contingente et évitable ? En étudiant la manière dont les auteurs catastrophistes pensent ces deux variables – des collapsologues à certaines de leurs sources d’inspiration philosophiques : Hans Jonas, Jean-Pierre Dupuy et plus récemment Pierre-Henri Castel, avec en filigrane la présence de Günther Anders et de Simone Weil – il serait possible de cerner les conditions qui permettent, selon moi, à la perspective catastrophiste d’avoir une efficacité éthique.

1. Hans Jonas : le sentiment de responsabilité à l’égard des générations futures pour éviter la catastrophe à venir

Alors que, pour Hans Jonas, « la prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle ne se réalise », nous faisons un pas de plus en constatant (35 ans après) qu’il sera très difficile d’éviter [la catastrophe], et que nous pouvons seulement tenter d’en atténuer certains effets12.

Jonas semble être au fondement du catastrophisme de la pensée écologique, non encore une fois parce qu’il serait le premier à penser depuis la perspective de la catastrophe, mais parce qu’il est le premier à proposer une théorie éthique face à la dégradation de la nature qui repose pour une part importante sur la perspective de la catastrophe et la peur qu’elle doit susciter. Le principe responsabilité, paru en 1979, entend, en effet, fonder l’obligation éthique d’agir en vue d’empêcher « une catastrophe universelle »13 qui mettrait en péril l’existence physique de l’humanité ou l’image que nous nous faisons de sa nature, si le succès démesuré de la civilisation technique n’est pas maîtrisé ou réorienté. Jonas fonde cette obligation d’une double manière. D’une part, il s’attache à démontrer métaphysiquement l’existence d’un bien en soi inhérent à la nature (humaine et non humaine) qui légitime l’obligation de la préserver. Puis, il détermine le fondement psychologique qui pourrait inciter le vouloir humain à se conformer à l’obligation : le sentiment de responsabilité à l’égard des êtres humains qui peut affecter l’agent moral s’il reconnaît à la fois le bien contenu dans ces êtres et leur vulnérabilité face au pouvoir technique, et donc face à son action concrète.

La perspective anthropocentrique du philosophe allemand, en dépit d’un fondement ontologique écocentrique, détermine à mon sens sa conceptualisation de la temporalité de la catastrophe : celle-ci est pensée comme à venir car présentement l’espèce humaine est perçue comme n’étant pas mise en danger par son développement technique – c’est même le contraire, son succès biologique et économique ne cesse de s’accroître – et c’est seulement son « environnement » qui est progressivement vulnérabilisé, altéré et détruit. Il faut donc, selon Jonas, anticiper la catastrophe qui pourrait, dans le futur, entraîner la disparition des êtres humains si nous laissons le cours actuel des choses se poursuivre. Et c’est l’anticipation de cette menace qui éveillera en nous le sentiment de responsabilité à l’égard des générations futures nous incitant à agir, un sentiment que le philosophe définit comme « un mélange de peur et de culpabilité : peur parce que la prévision nous montre justement de terribles réalités ; culpabilité parce que nous sommes conscients de notre propre rôle à l’origine de leur enchaînement »14.

Cependant, dès le départ, ce catastrophisme est affecté d’un paradoxe dont Jonas est conscient et dont il tire la richesse et la profondeur de sa théorie éthique. Le sentiment de responsabilité à l’égard d’êtres qui n’existent pas encore n’a pas l’évidence immédiate du sentiment qui habite celui ou celle qui se sait pouvoir agir pour protéger des êtres vivants et vulnérables de la mort. Comment des êtres qui n’existent pas peuvent-ils revendiquer l’agir de l’être humain, ébranler son vouloir ? Le mélange de peur et de culpabilité pour les générations futures qui peut inciter à agir doit être en définitive partiellement une création de l’agent moral. Il doit être à la fois suscité par les générations présentes et ressenti comme émanant de l’appel extérieur, fragile et accusateur, des générations futures. De quelle manière ? Jonas reconnaît d’abord que la peur pour la vie d’autrui, composante originaire de la responsabilité à son égard, doit être « notre propre œuvre » : c’est « l’apprêtement personnel à la disponibilité à se laisser affecter par le salut ou par le malheur des générations à venir »15. Une telle peur n’est donc pas un faux semblant, un simulacre de peur, mais son sens est extrêmement restrictif : elle consiste simplement à accepter l’éventualité de se laisser affecter par le sort des générations futures. Jonas admet le caractère sciemment contradictoire d’une telle peur : c’est une « crainte désintéressée »16 écrit-il ailleurs. Là où la peur pour autrui semble un sentiment nécessairement intéressé – « je ne veux pas le perdre » – les générations futures n’existant pas et ne pouvant être pensées que d’une façon générique, la peur à leur égard a une dimension altruiste, c’est encore une composante de l’obligation morale plus qu’un sentiment incitant à se conformer à elle. Instruits par le savoir des effets à terme catastrophiques de notre action présente, « nous sommes tenus d’observer la crainte correspondante »17. Cette peur étant donc notre création volontaire, ce n’est pas elle qui nous affecte véritablement18, mais elle permet le déclenchement de l’affect qui lui nous incitera et nous motivera à agir : la culpabilité, cette fois suscitée par l’index accusateur de celles et ceux que nous aurons fait souffrir par notre agir et que la prévision du pire nous a révélés.

C’est avant tout l’accusation que comporte [l’avertissement futurologique], montrant ces êtres du futur, comme nos victimes, qui nous interdit moralement la distanciation égoïste du sentiment, généralement justifiée par l’éloignement considérable de l’objet : « Cela ne saurait être ! Nous ne pouvons l’admettre ! Nous n’avons pas le droit de le faire » nous crie aux oreilles l’effroi éprouvé par la vision. Nous voici assaillis [...] par le remords anticipateur [...] et par la honte envers nous-mêmes, pur réflexe de l’honnêteté ainsi que de la communauté générique, même en l’absence de toute sanction métaphysique19.

La perspective de la catastrophe à venir est donc mobilisatrice pour Jonas, seulement si l’on reconnaît que le sentiment de responsabilité qu’elle suscite à l’égard des générations futures, entre la peur et le remords anticipateur, est pour partie notre création volontaire. Autrement dit, le catastrophisme incite à l’action seulement si l’on admet en amont la validité de l’obligation éthique de préserver l’avenir des générations futures commandant alors de rechercher les conséquences des effets lointains de nos actions, et d’accepter de se laisser affecter par le remords anticipateur envers les générations impactées par notre agir. Il est ainsi nécessaire de poser en vertu de la validité de l’obligation seule, un premier acte – celui d’avoir peur –, pour ensuite devenir réceptifs à l’obligation par le biais d’un sentiment – le remords anticipateur – incitant à s’y conformer. La perspective de la catastrophe à venir chez Jonas ne suscite donc pas par elle-même seulement le sentiment de responsabilité motivant à agir envers les générations futures, elle n’incite à l’action que si, reconnaissant le devoir qui me lie à l’avenir, je commence à agir en vertu de ce dernier. Il y a là une faiblesse que chercheront à dépasser les auteurs catastrophistes suivants.

Une fois cet horizon catastrophique à venir dessiné pour mobiliser l’agir responsable des générations présentes, il est évident pour Hans Jonas qu’une telle catastrophe doit pouvoir être évitée, qu’elle demeure contingente, et que c’est précisément le sentiment de responsabilité qu’elle suscite en nous qui doit nous inciter à l’empêcher. Si Jonas accrédite pourtant la thèse de son ami Günther Anders sur l’autonomie de la technique20, cette dernière devenue un pouvoir émancipé de son utilisateur et qui est aujourd’hui contraint de servir sa dynamique d’accroissement21, il considère en définitive que l’humanité demeure capable de retrouver « un pouvoir sur le pouvoir »22 de la technique. Ces deux thèses – autonomie de la technique, autonomie de l’être humain – forment un paradoxe qu’Hans Jonas assume : il y a en définitive une indécidabilité sur la liberté de l’être humain face à son pouvoir technique, mais cette indécidabilité même permet de penser qu’une éthique demeure possible. Ce qu’il résume d’une formule en conclusion de l’ouvrage :

[I]l est indéniable que nous devenons progressivement les prisonniers des processus que nous avons déclenchés nous-mêmes. Mais ce qui est évitable et ce qui est inévitable apparaît toujours seulement comme ce qui fût évité ou non évité au terme d’un essai sérieux. L’esprit de la responsabilité rejette le décret prématuré d’inévitabilité – et à plus forte raison sa sanction par la volonté en raison du caractère supposé inévitable, parce qu’elle voudrait être certaine d’avoir pris le parti de « l’histoire »23.

La catastrophe demeure donc toujours évitable jusqu’à son actualisation éventuelle et affirmer son inéluctabilité, ce serait en définitive abandonner l’usage de sa liberté pour le philosophe critique d’un marxisme qui au nom d’une supposée vue scientifique de l’histoire, renonce à penser et agir en fonction d’autres possibles.

Cependant, Jonas est également conscient du danger qu’il y a à devoir agir en fonction de la simple possibilité d’une catastrophe future quand cette possibilité n’est qu’une parmi bien d’autres moins catastrophiques ou même utopiques. Face à cette multitude de possibles, l’être humain peut tout à fait choisir de croire au pronostic le plus bénin, ou de les rejeter tous comme incertains24. Aussi, le philosophe argumente en faveur de la priorité absolue du mauvais pronostic sur le bon, considérant qu’en cas de possibilité apocalyptique pour l’humanité, « nous devons traiter ce qui certes peut être mis en doute, tout en étant possible [...] comme une certitude en vue de la décision »25. Il faut ainsi agir comme si la catastrophe était certaine, c’est-à-dire, inéluctable ou nécessaire, et ce afin précisément d’agir pour l’éviter. Il est important de remarquer que pour Jonas ceci est un devoir inhérent à l’obligation éthique envers les générations futures. Tenir l’actualisation de la catastrophe pour une certitude n’a pas de vertu mobilisatrice, cela ne contribue pas à éveiller le sentiment de responsabilité de l’agent moral, c’est un commandement qui a d’autant plus de chances d’être respecté si l’agent se sent par ailleurs moralement responsable des vies des êtres humains à venir. Or c’est inversement ce point qui devient déterminant chez Jean-Pierre Dupuy, héritier du catastrophisme de Jonas, si l’on souhaite que la perspective de la catastrophe incite effectivement l’agent moral à œuvrer afin de l’empêcher.

2. Jean-Pierre Dupuy : penser la catastrophe à venir comme « une fatalité peu probable »

Dans Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain paru en 2002, le philosophe Jean-Pierre Dupuy part d’un constat inspiré d’un propos d’Henri Bergson sur le déclenchement de la première guerre mondiale. La guerre apparaissait à Bergson « tout à la fois comme probable et comme impossible : idée complexe et contradictoire, qui persista jusqu’à la date fatale »26 [du déclenchement des hostilités]. Ce raisonnement est valable pour toute catastrophe selon Jean-Pierre Dupuy qui écrit dans la suite des attentats du 11 septembre 2001 : il est très difficile de croire à la catastrophe avant son advenue en dépit du savoir dont nous disposons concernant sa possibilité. Et après son advenue, la catastrophe paraît toujours avoir été nécessaire, inéluctable et la non-catastrophe une impossibilité. Le problème est donc que « la catastrophe n’est pas crédible, tel est l’obstacle majeur. La peur de la catastrophe n’a aucune force dissuasive. L’heuristique de la peur n’est pas une solution toute faite, elle est le problème »27. Le philosophe reproche ainsi à Jonas d’avoir trop rapidement considéré, qu’une fois reconnue l’obligation d’agir pour préserver les conditions d’existence des générations futures, le devoir de se laisser affecter par leur sort possiblement malheureux suffirait à susciter le sentiment de responsabilité incitant à agir. Or, objecte Dupuy, un tel sentiment ne peut s’éveiller en nous si nous ne croyons pas que la catastrophe future puisse advenir, et ceci est dû au fait qu’elle est toujours perçue comme un possible contingent, une éventualité qui peut-être ne s’actualisera pas. Remédier à ce déficit de crédibilité demande ainsi bien de considérer la catastrophe comme si elle était fatale afin de la prévenir, mais cette formule n’a plus la valeur d’une obligation éthique comme chez Jonas, elle exige un travail conceptuel sur le temps pour Dupuy de telle façon que l’inscription de la catastrophe dans l’avenir comme un événement inéluctable suscite, cette fois pour de bon, la violence du sentiment de responsabilité à même d’ébranler le vouloir de l’agent moral.

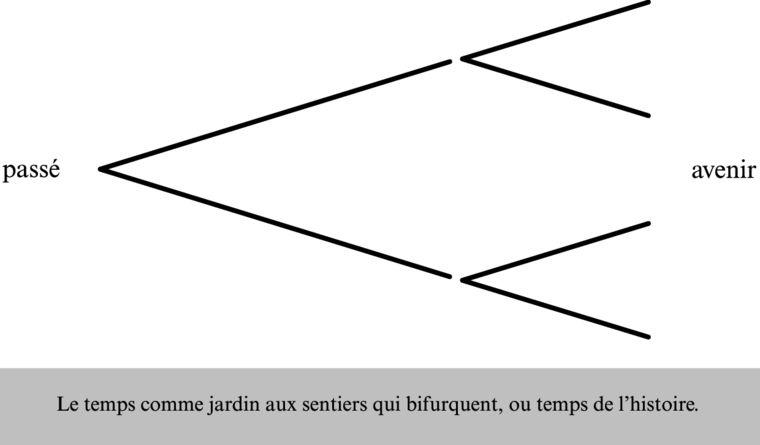

Le problème de l’annonce de la prophétie de malheur chez Jonas est en effet qu’il pense la catastrophe dans une conception traditionnelle du temps, que Dupuy appelle « le temps de l’histoire », dans laquelle l’avenir est considéré comme ouvert, c’est-à-dire que les humains estiment que leurs actions présentes causent l’avenir (dépendance causale de l’avenir à l’égard du présent) et que s’ils avaient agi différemment qu’ils ne l’ont fait, l’avenir aurait été différent (dépendance contrefactuelle de l’avenir à l’égard du présent28). Mais est-ce à dire cependant que nous modifions (au présent) l’avenir ? Non, l’avenir, ce qui est à venir, n’est pas transformé par nos actions présentes, il se réalise grâce à elles, certains futurs possibles s’actualisent, d’autres non, en fonction de nos choix. Mais l’à-venir lui-même demeure toujours ce qu’il sera, quoique nous fassions, nous ne le modifions pas. La tâche que se donne Jonas – annoncer la catastrophe comme notre destin à venir (la catastrophe est certaine) afin de l’éviter, c’est-à-dire pour modifier l’avenir – est donc une « impossibilité logique et métaphysique »29 pour Dupuy.

La représentation du « temps de l’histoire » selon Dupuy comme un sentier qui bifurque entre les différents futurs possibles, certains s’actualisant, d’autres non30.

Mais l’annonce de la prophétie de malheur deviendrait rationnelle pensée dans une autre métaphysique du temps pour le philosophe français. C’est ce qu’il appelle « le temps du projet » dans lequel l’avenir est considéré comme fixe, c’est-à-dire que les humains considèrent que leurs actions présentes causent l’avenir (dépendance causale de l’avenir à l’égard du présent) mais que s’ils avaient agi autrement qu’ils ne l’ont fait, l’avenir n’aurait pas été différent (indépendance contrefactuelle de l’avenir à l’égard du présent). Dans une telle conception du temps, il n’y a plus de futurs possibles non réalisés : tout ce que je considère à-venir doit se réaliser inéluctablement, nécessairement. Une telle conception du temps apparaît éminemment fataliste et paradoxale : les êtres humains produisent l’avenir mais celui-ci est nécessaire. Pour autant, le temps du projet ne met pas fin à la liberté selon le philosophe, c’est en fait la conception du temps propre aux prévisionnistes modernes : la liberté consiste ici à choisir de se fixer sur un avenir et à anticiper les effets propres de cette prédiction sur ceux qu’elle concerne, de façon à ce que l’avenir confirme ce qui a été prévu. La planification française qui fixait sur plusieurs années les objectifs du pays et les moyens pour les atteindre, se fondait sur une telle conception du temps. Il s’agissait, selon un de ses théoriciens, Roger Guesnerie, « d’obtenir par la concertation et l’étude une image de l’avenir suffisamment optimiste pour être souhaitable et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui engendreraient sa propre réalisation »31. Ici, l’image de l’avenir est tenue pour fixe, indépendante contrefactuellement de nos actions, c’est-à-dire pour inéluctable, devant nécessairement se réaliser, mais elle est pensée de telle manière que son annonce au public provoque les réactions permettant de réaliser et de confirmer la prédiction. C’est une prophétie auto-réalisatrice dont le prévisionniste a conscience.

La représentation du « temps du projet »32.

Le catastrophisme « éclairé » de Dupuy consiste à reproduire une telle prophétie auto-réalisatrice, non plus cette fois axée sur la promesse de bonheur, mais sur la promesse de malheur. En voici sa formulation : « Obtenir une image de l’avenir suffisamment catastrophiste pour être repoussante et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui empêcheraient sa réalisation, à un accident près »33. Ici, l’avenir catastrophique prédit est tenu pour inéluctable. Il n’y a pas d’autres futurs possibles que cet avenir. Mais cette prédiction est conçue de telle manière qu’elle doit inciter, autant les gouvernants qui l’énoncent que leurs administrés qui la reçoivent, à agir afin d’éviter la catastrophe. Si on s’en tient là, la proposition de Dupuy est logiquement contradictoire : je ne peux pas me fixer sur un avenir inéluctable si j’imagine en même temps que mes actions vont pouvoir en empêcher la réalisation. La proposition serait différente si l’annonce de l’avenir catastrophique donnait à comprendre qu’il est nécessaire qu’un accident ou une erreur déclenchera tôt ou tard la catastrophe. Cet accident, dans le temps du projet, n’est pas un futur possible, il est inscrit de façon inéluctable dans l’avenir. Dans ce cas, le catastrophisme n’est plus contradictoire : il invite tous les acteurs à se fixer, avec une « vigilance permanente »34 sur un avenir catastrophique inéluctable de telle façon qu’ils fassent tout pour repousser indéfiniment l’actualisation de l’erreur qui provoquera la catastrophe35. La catastrophe devient alors une « fatalité peu probable »36 pour Jean-Pierre Dupuy : elle est inscrite dans l’avenir mais la probabilité de son occurrence, bien que non calculable, est continuellement comprimée et réduite si nous maintenons notre attention fixée sur elle37.

Cette théorie qui est en son fond, selon Serge Latouche, « une méthode de gouvernance (...) pour amener à la prudence face aux risques technologiques majeures »38 présente deux faiblesses. On peut d’abord s’interroger sur son application concrète. Elle est pensée pour empêcher les nouvelles menaces qui pèsent sur nos sociétés industrielles dont Dupuy mentionne quelques exemples : « réchauffement climatique, catastrophes de l’environnement, maladie de la vache folle, risques de l’alimentation industrielle, scandales de la transfusion sanguine etc. »39 Cette méthode s’applique certainement pour la prévention de catastrophes ponctuelles, brutales qu’un accident ou une erreur provoquerait (on pense évidemment aux catastrophes nucléaires), mais à l’inverse elle perd sa pertinence s’il s’agit d’empêcher des catastrophes graduelles, comme celle du réchauffement climatique qui est de fait provoquée par la multitude des activités qui constituent le fonctionnement quotidien du système technique contemporain. La théorie du catastrophisme éclairé n’est ainsi pas dimensionnée pour faire dévier la courbe de la trajectoire catastrophique globale de la civilisation moderne, qui s’étale sur plusieurs décennies et n’implique pas une erreur qu’il s’agirait d’ajourner le plus longtemps possible, mais une multitude d’actes qui participe au basculement en cours.

Ensuite, si Dupuy considère que la difficulté du catastrophisme de Jonas réside dans la pluralité des futurs possibles qui empêche de se fixer sur l’avenir catastrophique au profit de pronostics moins angoissants, on peut se demander si sa théorie vient bien à bout de cette difficulté. En effet, si la catastrophe est inéluctable dans le temps du projet mais que son délai d’actualisation demeure incertain, ce qui est inscrit dans l’avenir comme le décrit Dupuy c’est toujours « la superposition de l’événement et de son complémentaire (disons la catastrophe et la non catastrophe) »40, par opposition à une bifurcation entre deux futurs possibles – la catastrophe ou la non catastrophe – qui ne serait envisageable que dans le temps de l’histoire. Je doute du caractère opératoire d’une telle distinction. En incitant à penser que la catastrophe va advenir mais que la date de son actualisation peut être indéfiniment repoussée, Dupuy conduit de fait à nouveau à penser à plusieurs futurs possibles : d’un côté un futur sombre dans lequel la catastrophe s’actualiserait et provoquerait les ravages annoncés, de l’autre, un futur dans lequel la catastrophe serait indéfiniment repoussée, un futur en définitif vierge de la catastrophe qui est possible si nous agissons et restons vigilants. Il faut alors à la fois penser la catastrophe comme inévitable à l’avenir et comme indéfiniment ajournable, donc évitable jusqu’à l’accident fatidique. La théorie de Jean-Pierre Dupuy recrée ainsi l’écueil qu’elle voulait éviter : la pluralité de futurs possibles. On peut alors se demander si sa représentation de la catastrophe à venir, présentée comme inéluctable mais dont l’actualisation demeure indéterminée, peut vraiment susciter le sentiment motivant à agir afin de l’empêcher. C’est précisément contre cette ambivalence dans la théorie de Dupuy que le philosophe et psychanalyste Pierre-Henri Castel propose dans Le Mal qui vient. Essai hâtif sur la fin des temps, une expérience de pensée, où il tient cette fois sans ambiguïté la catastrophe pour inéluctable et déjà en cours présentement, porteuse d’une fin qui ne saurait être évitée : la disparition définitive de l’humanité.

3. Pierre-Henri Castel : la certitude de la catastrophe présente et de la fin de l’humanité qu’elle porte en germe

L’essai de Castel ne prétend pas se fonder sur des données objectives attestant ou crédibilisant l’hypothèse d’une fin prochaine de l’humanité. Il s’empare du contexte des discours écologistes alarmistes et de l’écho récent que rencontre la collapsologie pour envisager apparemment simplement quelles seraient les conséquences morales et politiques immédiates dans les rapports entre individus (et citoyens) si l’humanité devait disparaître dans un horizon de temps historique.

Il s’écoulera moins de temps entre le dernier homme et moi, qu’entre moi et, disons, Christophe Colomb. Voilà la proposition, posée en prémisse, dont je propose d’explorer quelques conséquences41.

Il ne s’agit pas d’une simple possibilité, mais d’une certitude qui rompt avec le catastrophisme de Jonas et de Dupuy, dessinant l’horizon d’une catastrophe future afin de mobiliser pour l’éviter. Au premier, Pierre-Henri Castel reproche la naïveté toute philosophique de croire qu’ériger la peur pour les générations futures en devoir face à la possible catastrophe à venir suffirait effectivement à émouvoir et inciter à agir. Et au second, il reproche la sophistication non convaincante d’un raisonnement qui pose que la catastrophe est inévitable tout en ne l’étant pas, et donne finalement plutôt à méditer sur le caractère incertain de l’inéluctabilité proclamée de la catastrophe à venir. Castel choisit donc d’affirmer la conviction que Jonas comme Dupuy ont toujours récusée, celle de l’inéluctabilité de la catastrophe : « Je suis sûr de la fin des temps dans un horizon historique, que je n’ai nul besoin de dater pour la qualifier d’imminente »42.

Cet horizon de la fin des temps, ouvre une période, « le temps de la fin » que Günther Anders considérait encore comme pouvant être indéfini43 mais que Castel écourte à quelques siècles. Ce délai, cet épuisement terminal du temps qui reste à l’humanité impacterait nécessairement la conduite de vie des individus, et le philosophe imagine deux idéaux-types des conduites des êtres humains les uns envers les autres dans cette (dernière) période. D’une part, le temps de la fin ouvrirait la possibilité pour certains d’une malfaisance délibérée car la certitude de leur anéantissement prochain – de l’« apocalypse sans royaume » pour reprendre encore une fois une expression d’Anders – ferait sauter toutes les barrières morales qui interdisaient jusque-là aux individus de déchaîner « leurs passions les plus féroces »44. D’autre part, comme dans toute période de catastrophe qui renforce les contrastes éthiques plus qu’elle ne met fin à toute vie morale, il est possible de concevoir l’attitude exactement inverse à cette malfaisance délibérée : la vertu d’individus luttant de manière inconditionnelle pour un Bien « sans lendemain »45, c’est-à-dire pour préserver jusqu’à la fin définitive les « capacités à jouir, à agir et à créer face à la malfaisance avérée »46. La vertu spécifique de tels individus résiderait dans le fait qu’ils seraient devenus « inintimidables face au Mal qui vient »47, ayant à la fois appris à accepter et contenir leur propension intime au mal et étant capable d’user de son moyen même – la violence – sans s’y asservir, afin de supprimer celles et ceux qui se seraient abandonnés à la jouissance de la destruction.

Ce qui m’intéresse dans cet essai, c’est moins l’analyse philosophique du « Mal et (du Bien) qui vient » proposée, que sa dimension performative assumée par son auteur48. Ce que ce petit ouvrage illustre c’est qu’il n’y a nul besoin de démontrer que la fin de l’humanité dans un temps historique est inéluctable pour vivre les conséquences morales et politiques de ce temps de la fin qui précède la fin des temps : il suffit que les individus soient certains subjectivement de cette fin pour que se déploient les conséquences imaginées. Ce que fait ainsi cet essai en le disant est triple. D’abord, il instille la conviction simple qu’un certain nombre d’individus – « les riches et les puissants »49 – savent déjà (ou croient savoir) que la fin est certaine et ont décidé de jouir au maximum de leurs privilèges quitte à accroître davantage les destructions et à actualiser d’autant plus vite la fin à venir, tout en veillant à ce que la majorité asservie n’acquiert pas la même certitude qu’eux en payant scientifiques et communicants pour nier la réalité des bouleversements écologiques en cours50. Ensuite, en affirmant que la fin est certaine, que la routine quotidienne de notre civilisation la provoque et qu’un certain nombre d’êtres humains bien informés agissent déjà en fonction de cette fin, l’essai suscite l’évidence que la catastrophe est déjà en cours, et non encore à venir, et que s’actualisant progressivement sous nos yeux elle porte en germe la fin à venir51. Et enfin, les deux convictions précédentes infusent chez le lecteur ou la lectrice qui ne se reconnaîtrait pas faire partie de ces puissants, sinon la même certitude concernant la fin que ces derniers, du moins la conviction qu’il faut agir contre leur malfaisance avérée. En bref, loin d’être ici démobilisant, l’horizon de la fin des temps pourrait politiser à l’extrême au contraire, et c’est peut-être l’objectif implicite de cet essai, que de légitimer et/ou de donner le signal de la révolte contre les individus qui auraient opté pour la destruction sans scrupule des conditions d’existence du plus grand nombre à leur profit.

Il y a plusieurs leçons instructives pour notre questionnement à retenir de la perspective catastrophiste proposée par Pierre-Henri Castel. D’abord, elle fait redécouvrir un facteur essentiel pour susciter le sentiment motivant à agir, absent des réflexions de Jonas et de Dupuy : la politisation de la catastrophe. Celle-ci est rendue possible en redonnant corps à la figure du méchant dont Anders a montré qu’elle disparaît à mesure que la catastrophe se technicise. En effet, pour le philosophe allemand, la plupart des catastrophes modernes s’illustrent par le fait que les coupables ont cessé d’être méchants, c’est-à-dire qu’ils sont co-responsables des destructions les plus grandes tout en ayant cependant de moins en moins de sentiment de haine à l’égard des victimes de leurs actes. Ceci parce que « l’acte » qui actualise ou participe à la catastrophe est parfaitement technicisé : il se réduit à un « travail » au sein d’une administration, qui consiste en l’accomplissement d’un certain nombre de tâches et gestes techniques déconnectés de leurs conséquences dernières, jusqu’au plus simple fait « d’appuyer sur un bouton » pour supprimer des centaines de milliers de personnes dans le cas d’un bombardement atomique. C’est exactement la même chose aujourd’hui avec la catastrophe écologique : c’est le fonctionnement et l’accroissement quotidien du système technicien, des appareils, des administrations et entreprises informées par le primat absolu de l’efficacité qui dégrade ou tue quotidiennement des milliers d’êtres de la nature. Les humains sont parties prenantes de ce système et portent une responsabilité différenciée dans la catastrophe mais même celles et ceux qui dirigent ou possèdent aujourd’hui le plus de ces moyens de puissance semblent pouvoir les utiliser sans intention mauvaise, ni scrupule particulier. Cette technicisation de la catastrophe marque ainsi « la fin de la méchanceté »52 pour Anders, c’est-à-dire non seulement la disparition de la haine dans l’intention qui détermine l’acte, mais son remplacement même par le sentiment naïf de l’innocence du coupable séparé de la portée de son acte.

C’est vraiment comme si le malin s’était autorisé une plaisanterie [...] comme si, pour imposer son triomphe, il avait imaginé toutes sortes d’actes qui ne peuvent plus être rapportés ni à la bonté, ni à la méchanceté [...]. Grâce à ce truc ingénieux, il se rend les hommes dociles de telle façon que ceux-ci peuvent désormais faire le mal sans être méchants, sans vouloir faire le mal, sans savoir qu’ils font le mal, non : sans même savoir qu’ils font quelque chose. Il n’y aurait pas pu y avoir pour le mal satisfaction plus douce, joie maligne plus durable, triomphe plus bienvenu que celui de faire faire le mal à l’aide du non-mal, voire même du bien, au lieu d’être obligé, comme autrefois de corrompre d’abord l’innocence des hommes pour les dominer. Maintenant, il n’est plus gêné par personne et se frotte les mains car il a l’invraisemblable chance de pouvoir se nicher dans les effets mêmes des actes, d’y régner comme il l’entend et de n’en faire qu’à sa guise. Là où l’homme est libre du malin, le malin est libre de l’homme. Il a vaincu53.

Ce texte permet de comprendre d’autant plus clairement l’intention en retour sous-jacente à l’essai de Pierre-Henri Castel : obliger le malin à délaisser son camouflage, désinvisibiliser « le mal qui vient » (qui est), en prêtant à nouveau aux individus, et particulièrement aux individus dont les privilèges reposent sur les sources de la catastrophe en cours une intention malfaisante, celle de jouir chaque jour davantage jusqu’au dernier de leurs moyens de puissance quitte à accroître les destructions. Un tel discours politise davantage la question écologique en faisant apparaître clairement des responsabilités différenciées dans la catastrophe et des intérêts divergents entre celles et ceux qui sont d’abord conjoncturellement victimes des dégradations de la nature et d’autres qui y trouvent avant tout un intérêt financier ou politique à court ou moyen terme. Le catastrophisme de Jonas ou de Dupuy suit en effet naturellement une pente holiste qui efface les divisions profondes traversant l’humanité et, plus largement, l’ensemble des êtres de la nature face à la catastrophe globale. « Nous sommes tous dans le même bateau » est la métaphore sous-jacente à un tel discours, la catastrophe écologique devant mettre en avant d’abord les intérêts communs que « nous » avons tous face à la dégradation de nos conditions d’existence. Le discours de Pierre-Henri Castel, comme celui de Bruno Latour, vise à reconnaître au contraire que l’accord sur les fins et les moyens est loin d’être obtenu « à bord », mais qu’il y règne plutôt un « état de guerre » comme l’écrit ce dernier dans Face à Gaïa54. Ce que Latour illustre en détournant justement l’image du bateau :

Pour reprendre la métaphore éculée du Titanic : les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré ; s’approprient les canots de sauvetage ; demandent à l’orchestre de jouer assez longtemps des berceuses, afin qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes55.

En cela, ces deux auteurs contribuent, dans l’écologie politique, à ce qu’Hicham-Stéphane Afeissa appelle « un art de remettre en politique les affaires de l’écologie, c’est-à-dire une manière de configurer ou de dramatiser les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés de sorte que les sujets politiques puissent s’assurer une prise sur eux et se réapproprier leurs capacités de penser, d’imaginer, de sentir et d’agir en créant une scène polémique commune »56. Aussi, il est certain que cette politisation contribue à susciter un sentiment pour agir, cette fois plus proche de la colère vis-à-vis des principaux responsables de la catastrophe que de la peur et de la culpabilité face à ce que l’ensemble des êtres humains seraient en train de commettre. Ces deux sentiments ne sont néanmoins pas exclusifs l’un de l’autre, et peuvent au contraire se compléter, j’y reviendrai.

Cependant, et c’est la deuxième leçon que je tire de cette lecture, si Castel use de la certitude de l’inéluctabilité de la fin de l’humanité comme d’une arme de politisation en l’attribuant aux riches et aux puissants, on peut également se demander si cette même certitude ne produirait pas l’effet exactement inverse chez celles et ceux qui ne se reconnaîtraient pas faire partie de cette classe : la résignation complète de l’agir face à une fin certaine. Ou, ce qui revient peu ou prou à la même chose, pourquoi cette certitude, qui chez les riches et les puissants les incitent à agir dans leur propre intérêt et dans celui de leurs proches, ne conduiraient pas les autres à faire de même, c’est-à-dire, certes à lutter contre celles et ceux qui détruisent le plus rapidement les conditions d’existence, mais afin à leur tour de s’assurer un maximum de confort jusqu’à l’anéantissement complet ? La certitude que la seule fin possible à la catastrophe en cours soit la disparition de l’humanité peut également autant contribuer à nourrir la résignation qu’une violence, qui serait non pas l’instrument d’un bien « avec des crocs et des griffes »57, mais bien celui d’une surenchère du mal à venir. Aussi, je pense que la perspective catastrophiste proposée par Pierre-Henri Castel gagnerait à rétablir l’incertitude sur la fin à venir de la catastrophe. Considérer que la catastrophe en cours peut encore tout aussi bien accoucher de la fin des temps que d’un autre temps où les êtres humains auraient survécu au facteur déterminant de la catastrophe – le système technicien – ne retire pas la vertu politisante de sa perspective catastrophiste. Il est crédible de considérer que « les riches et les puissants » se sont séparés de la majorité et cherchent désormais à se protéger et à jouir au mieux à travers les destructions présentes, au nom d’un avenir incertain qui se résume à l’alternative suivante : la fin prochaine de toute vie humaine, donc de leur vie, et de celle de leurs descendants et héritiers, ou la fin prochaine des moyens de puissance responsables de la catastrophe et dont dépendent leur jouissance, et la poursuite de l’aventure humaine au-delà d’eux. Dans tous les cas, la puissance de ces individus et la jouissance qui y est corrélative sont appelées à finir : on comprendrait aisément pourquoi ils cherchent à en profiter au maximum jusqu’à l’épuisement du délai. Mais cette incertitude sur la fin de la catastrophe a l’avantage de redonner à l’agir éthique une espérance qui le rend probablement plus accessible qu’au seul « individu psychanalysé »58 : l’agent moral agit avec la possibilité que son action contre celles et ceux qui participent aujourd’hui le plus à la destruction des conditions d’habitabilité de la terre aboutisse effectivement à la préservation de ces conditions. La perspective de la résignation et de l’agir égoïste face à la fin à venir de la catastrophe devient alors moins attirante. Et à l’inverse, si l’agent moral reconnaît la légitimité de l’obligation éthique qui le lie à l’égard des êtres abîmés et emportés présentement par la catastrophe, il sera même d’autant plus incité à agir pour que la fin inéluctable à venir ne soit finalement pas celle que les pronostics les plus sombres annoncent.

C’est, en effet, la troisième leçon à tirer du catastrophisme de Pierre-Henri Castel : acter le caractère inéluctable de la catastrophe et sa réalité présente, occasionne plus sûrement en l’agent moral, qui a reconnu l’obligation d’agir, la force du sentiment de responsabilité à l’égard cette fois des générations présentes, car le devoir d’angoisse pour des êtres n’existant pas encore face à une catastrophe incertaine à l’avenir – qui était propre au catastrophisme jonassien – est désormais remplacé par la (véritable) peur pour des êtres vivants vulnérables face aux conséquences certaines de la catastrophe en cours, et dont la survie dépend de son agir59. Un tel sentiment n’est évidemment pas irrésistible mais il est certainement plus fort que celui, qui devait être partiellement notre création volontaire, à l’égard d’êtres génériques n’existant pas encore60. À rebours du catastrophisme écologiste classique qui considère que la perspective de la catastrophe est mobilisatrice quand elle est posée comme à venir et évitable, Pierre-Henri Castel donne ainsi à penser que c’est plutôt en considérant la catastrophe comme déjà en cours et désormais inévitable, portant en germe une fin encore à venir dans un horizon de temps historique, que la perspective catastrophique est opérante. D’une part, une telle perspective politise en reconnaissant les intérêts divergents dans la catastrophe et face à sa fin, et d’autre part, elle mobilise les agents moraux en leur donnant à ressentir concrètement l’appel des êtres vivants impactés chaque jour par la dynamique d’effondrement désormais lancée.

De cette conception de la catastrophe, à la fois inévitable et déjà en cours, les collapsologues, enfin, ne sont jamais loin. Mais ils demeurent encore prisonniers d’un récit qui mobilise plutôt les survivalistes considérant qu’il faut se préparer à une catastrophe imminente mais en définitive toujours à venir.

4. Les collapsologues : penser la catastrophe comme inéluctable et imminente

La collapsologie invite à penser la catastrophe comme nécessaire et à venir. Sur ce dernier point, ses théoriciens sont, il est vrai, hésitants : si, en 2015, il paraissait clair à Pablo Servigne et Raphaël Stevens que l’effondrement était encore un horizon futur se rapprochant dangereusement, dans leur dernier ouvrage en 2018, il leur semble plutôt que c’est un « processus géographiquement hétérogène qui a déjà commencé, mais n’a pas atteint sa phase la plus critique [...] »61. Il y a là une ambiguïté qui tient à la définition même qu’ils proposent au concept d’effondrement : « le processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à un coût raisonnable] à une majorité de la population par des services encadrés par la loi »62. L’effondrement serait donc à la fois ce qui provoque une pénurie généralisée et cette pénurie elle-même. Il est alors possible d’affirmer que la catastrophe est déjà enclenchée mais n’est pas encore advenue dans ses manifestations les plus graves et les plus frappantes. En définitive, le prisme occidental – « nous » ne connaissons pas encore de pénurie – et anthropocentrique – les êtres humains sont encore épargnés par la sixième extinction de masse – de leur réflexion conduit à penser le plus souvent la catastrophe comme encore à venir, annoncée par de multiples signaux avant-coureurs qui viennent confirmer la perspective catastrophiste.

C’est là le premier facteur qui peut rendre leur catastrophisme démobilisant : centrée sur l’horizon d’une catastrophe à venir et imminente, la perspective collapsologique retire une certaine gravité aux destructions présentes engendrées par le système technicien qui sont toujours sans comparaison par rapport à celles qui doivent venir, et ne valent que comme signes précurseurs du dénouement final. Les événements catastrophiques qui touchent aujourd’hui une multitude d’êtres vivants sur terre, humains et non humains, peuvent alors inciter à l’action, mais probablement pas en vertu de la responsabilité que l’agent moral aurait à l’égard de ces êtres vulnérables. Ces ruptures et franchissements de seuils viennent au contraire plutôt susciter l’urgente nécessité de se préparer soi-même et ses proches, individuellement et à l’échelle de petites communautés autonomes, à la (véritable) catastrophe qui arrive. Il s’agit alors certes de participer à la création de modes de vie durables et résilients mais au prix d’une démission politique et morale à l’égard de tous les êtres qui sont les plus vulnérables face aux destructions présentes et qui n’ont pas les moyens de se préparer à l’effondrement qui vient. Ainsi, penser l’agir dans la perspective d’une catastrophe imminente et inéluctable suscite certes un sentiment à même d’ébranler le vouloir, mais qui relève plutôt du désir de survie et peu de la responsabilité éthique. Car celle-ci est malheureusement absente des réflexions des collapsologues en dépit d’une « collapsosophie », manuel de préparation intérieure positive face à l’effondrement, pleine de bonnes intentions, mais vierge de toute obligation éthique.

Le deuxième facteur qui peut rendre leur perspective démobilisante, et plus précisément dépolitisante, est l’attribution d’une fonction salvatrice à la catastrophe, en dépit de la reconnaissance des dégâts qu’elle causera et qu’il serait souhaitable d’éviter. L’effondrement mettrait, en effet, fin à la civilisation destructrice rendant possible de recommencer l’organisation sociale sur des bases assainies, libérées de l’hybris de la technique. Pierre Charbonnier a montré l’idéal rousseauiste pré-politique qui travaille les projections post-effondrement : ce dernier ré-égalisera de lui-même toutes les conditions en détruisant les sources de puissance qui permettaient jusqu’ici la domination de quelques-uns sur tous les autres, offrant alors l’occasion unique aux êtres humains de vivre de nouveau dans des relations horizontales fondées sur l’entraide et l’autonomie et en symbiose avec les autres êtres de la nature63. Combiné à la conviction que la catastrophe est à venir d’ici peu, un tel espoir eschatologique incite également à souhaiter et à attendre en marge l’effondrement plus qu’à participer maintenant à la construction politique de sociétés plus justes et compatibles avec la permanence de la vie sur Terre. En définitive, la catastrophe permettra de réaliser tout ce que le militantisme écologique a échoué à mettre en œuvre jusqu’ici.

Remarquez alors la différence ténue mais décisive entre le catastrophisme collapsologique et la perspective weilienne présentée en introduction. D’une part, pour Simone Weil, il ne fait aucun doute que la catastrophe a déjà commencé, car la (véritable) catastrophe : c’est le système présent qui aliène les êtres humains et détruit leur milieu64. De plus, si l’effondrement inéluctable à terme du système pourrait être effectivement l’occasion de promouvoir un changement salutaire, on ne peut pas en connaître le délai ou intuitionner qu’il est imminent. Ce cadrage catastrophiste conduit la philosophe au constat suivant : nous sommes au début d’une période sombre qui peut durer encore longtemps au-delà de nos propres vies ou de celle de nos enfants, où les destructions iront croissantes et ce de façon inéluctable jusqu’à l’effondrement. Dans le même temps, dressant le tableau de la catastrophe en cours, toutes ses Réflexions sont guidées par l’impératif éthique qu’il est nécessaire d’agir afin que les êtres qui en sont les victimes quotidiennes s’émancipent de ce système. Il faut donc faire dès aujourd’hui « un travail positif » pour permettre au mieux à ces êtres d’échapper à l’aliénation et à la destruction et ce en ayant la conviction qu’une autre civilisation est possible et que la présente est appelée inéluctablement à finir. Il me semble ainsi que la perspective catastrophiste de Simone Weil incite à l’agir responsable bien plus certainement que les ambiguïtés de la perspective collapsologique. Mais c’est malheureusement, comme chez les collapsologues, au prix d’une dépolitisation certaine. En effet, si le constat du caractère inéluctable et tragique de la catastrophe présente et de l’incertitude du délai avant l’effondrement, assorti de la conscience claire de l’obligation éthique qui nous lie aux êtres touchés par la catastrophe, incite à agir, c’est au nom d’une charité, indépendante de l’ordre politique considéré comme irréformable avant son effondrement, et qui englobe tous les êtres humains, bourreaux comme victimes, prisonniers du mécanisme implacable qui les a rendus tels. Le seul travail politique qu’il demeure possible de faire est de réfléchir aux fondements de la civilisation nouvelle, ce à quoi Simone Weil s’attachera jusque dans son dernier « grand œuvre », L’enracinement65.

Ainsi, il me semble que penser l’effondrement de la civilisation comme inéluctable et à venir, en plaçant dans cette fin l’espoir d’un renouveau, conduit invariablement à une dépolitisation qui n’est pas nécessairement démobilisante pour l’agir éthique, comme la vie et l’œuvre de Simone Weil le révèlent, mais qui est au moins problématique si l’on considère que la préservation des conditions d’habitabilité de la Terre n’est pas possible sans également agir au sein des conditions imparfaites des institutions politiques existantes.

5. Conclusion : quel catastrophisme pour inciter à agir ?

De ce parcours non exhaustif à travers les œuvres de quelques auteurs et d’une autrice majeure·e·s de la pensée catastrophiste aux XXe et au XXIe siècles, je retiens les éléments suivants, qui donnent, selon moi, à la perspective de la catastrophe une efficacité éthique pour faire face aux bouleversements écologiques contemporains.

D’abord, la catastrophe ne suscite pas, par elle-même seulement, le sentiment motivant un agir éthique. Il n’y a pas de « pédagogie des catastrophes », l’épreuve de celles-ci enseignant spontanément aux êtres humains à agir d’une façon vertueuse afin d’en empêcher à nouveau l’advenue. La catastrophe, et a fortiori, l’image ou la perspective de la catastrophe que l’on construit, n’est susceptible d’affecter l’agent moral que si celui-ci reconnaît en même temps la validité rationnelle ou la légitimité du commandement éthique qui l’oblige à agir envers les êtres qui ont été, sont ou seraient impactés par le désastre. Autrement dit, la perspective de la catastrophe écologique ne peut éveiller un sentiment motivant l’agir que si les individus reconnaissent qu’il est de leur devoir de protéger les êtres de la nature menacés par elle. Pour la plupart des penseurs catastrophistes, ces êtres ne sont autres que les humains. Il y a lieu de le déplorer, notamment parce qu’en élargissant la communauté des êtres dont l’agent moral a le devoir de prendre soin, la réaction sentimentale à ce que la catastrophe est susceptible de détruire, des animaux aux glaciers, s’en trouve accrue.

Ensuite, contre la perspective d’une catastrophe à venir, propre à Jonas et Dupuy et aux collapsologues, je pense que c’est en considérant, inversement, avec Simone Weil, Günther Anders et Pierre-Henri Castel, que la catastrophe est déjà en cours, abîmant et détruisant chaque jour davantage les êtres de la nature, que la peur pour les générations présentes et la culpabilité à leur égard soulèvent plus certainement le sujet moral qui a reconnu l’obligation d’agir. Acter la réalité présente de la catastrophe, c’est acter le fait qu’elle n’est plus évitable mais bien nécessaire, contre la pluralité des futurs possibles. Cette nécessité ne signifie pas qu’il est alors impossible d’agir contre la catastrophe et ce qui l’engendre. Il n’y a pas de catastrophe éthique, comme plusieurs philosophes semblent aujourd’hui l’envisager à propos du réchauffement climatique66. Si la catastrophe est lancée et qu’il n’est désormais plus possible de l’éviter, rien n’interdit aux êtres humains qui en sont les initiateurs de se reconnaître responsable des vies qu’elle impacte et détruit. Il s’agit alors de résister à la dynamique destructrice de la Technique en agissant pour prendre soin au mieux des êtres abîmés et menacés.

Enfin, la représentation de la fin à venir de la catastrophe présente est déterminante pour la motivation à agir. Je crois avoir montré à quel point, dès Jonas, l’efficacité éthique de la perspective catastrophiste dépend autant de la représentation que de la réalité catastrophique qu’elle (con)figure. Ceci est particulièrement notable dans l’appréhension de la fin de la catastrophe, dont le contenu intrinsèquement incertain à l’échelle d’un système complexe comme la civilisation moderne, autorise à rechercher une vérité plus pragmatique – considérant les conséquences pratiques de la représentation pour mobiliser l’agir moral – que figurative – considérant l’accord de la représentation avec une réalité encore inconnue. Contre Anders, je pense qu’il n’est pas envisageable d’indéfiniment ajourner cette fin car il n’y a pas d’équilibre stable possible entre la dynamique autonome de la technique visant son accroissement et son accélération continue et la résistance qui tente d’y mettre fin. Et contre Weil et Castel, je pense qu’il ne faut pas poser de certitude quant au contenu de cette fin, car la perspective de la première est dépolitisante, et celle du second démobilisante.

En quelques mots, voici plutôt quelle est l’image de la catastrophe qui mériterait d’être dessinée avec précision et expressivité pour susciter l’agir chez celles et ceux qui se reconnaissent un devoir à l’égard de la nature humaine et non humaine. La catastrophe, l’effondrement des écosystèmes et de la civilisation moderne desquels elle dépend autant qu’elle les détruit, est en cours. Des milliers d’êtres humains et non humains sont chaque jour emportés dans cet effondrement, et l’écrasante majorité est impactée et de plus en plus vulnérable face à lui. L’avenir se résume à un délai qui est incertain mais qui ne saurait être indéfini, délai qui porte en germe une fin inéluctable qui tient dans l’alternative suivante : soit la vie disparaît définitivement car les humains n’auront pas su se déprendre de la Technique, c’est-à-dire de la recherche indéfinie des moyens absolument les plus efficaces jusqu’à heurter les limites matérielles au-delà desquelles l’habitabilité de la Terre n’est plus possible ; soit les humains mettent fin à la trajectoire catastrophique de leur civilisation, en surmontant cet idéal dévastateur, et en prenant un nouveau virage, « vers le Terrestre » pour reprendre le mot de Bruno Latour67, au-delà de la croissance indéfinie de leurs moyens.

Une telle perspective est à même de susciter le sentiment de responsabilité nécessaire afin d’engager l’agir moral, et ce en préservant également l’espoir d’une fin heureuse à la catastrophe. Espoir qui est peut-être plutôt une espérance – la foi dans ce qui semble absurde ou impossible d’espérer pour Kierkegaard68 – car il s’agit d’agir au cœur d’une catastrophe qui va se poursuivre et certainement s’aggraver encore dans les années et décennies à venir, en gardant intacte la conviction que la fin annoncée puisse ne pas être ce que les pronostics quotidiens prédisent. Cette perspective peut être également politisante, si elle donne à comprendre que beaucoup d’entre nous agissent déjà en fonction de la fin à venir : soit pour s’en protéger quelle qu’elle soit, tout en jouissant au mieux de la catastrophe, car la fin de celle-ci mettra un terme aux moyens de leur puissance ; soit pour faire advenir une fin heureuse à l’effondrement en travaillant à l’invention et à la mise en œuvre d’un ordre civilisationnel compatible avec la permanence d’une vie authentique sur Terre. Dans quel camp vous situez-vous ?

____________

1C’est le terme qu’emploient Pablo Servigne et Raphaël Stevens pour définir la collapsologie : « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle, et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus ». Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015, p. 253.

2Simone Weil, Œuvres complètes II. Écrits historiques et politiques. L’expérience ouvrière et l’adieu à la révolution, Paris, Gallimard, 1991, p. 94.

3Ibid., p. 106.

4P. Servigne, R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer, op. cit., p. 253. Et avant dans l’ouvrage, p. 144 : « L’effondrement est certain, et c’est pour cela qu’il n’est pas tragique. Car en disant cela, nous venons d’ouvrir la possibilité d’éviter qu’il ait des conséquences catastrophiques ». Yves Cochet se fait plus affirmatif en prédisant la date : « Selon [mon] hypothèse, l’effondrement de la société mondialisée est possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030, à quelques années près ». Yves Cochet, Devant l’effondrement. Essai de collapsologie, Paris, Les liens qui libèrent, 2019, p. 40.

5Benedikte Zitouni, François Thoreau, « Contre l’effondrement : agir pour des milieux vivaces », Lundi matin, no 170, 19 décembre 2018, consulté en ligne le 31 juillet 2020 sur https://lundi.am. Je souligne.

6Comme elle l’écrit à l’automne 1934 à une de ses élèves : « Voici, brièvement, comment je vois l’avenir : nous sommes au début d’une période de dictature plus centralisée et plus oppressive que tout ce que nous connaissons dans l’histoire. Mais l’excès même de la centralisation affaiblit le pouvoir central. Un beau jour (peut-être le verrons-nous, peut-être pas), tout s’écroulera dans l’anarchie, et on en reviendra à des formes presque primitives de la lutte pour la vie. À ce moment, au milieu du désordre, les hommes qui aiment la liberté pourront travailler à fonder un ordre nouveau plus humain que le nôtre. Nous ne pouvons pas prévoir ce qu’il serait (excepté qu’il serait nécessairement décentralisé, car la centralisation tue la liberté), mais nous pouvons faire ce qui est en nous pour préparer cette civilisation nouvelle. Je pense donc que, bien qu’aucune action ne soit possible pour nous, bien que nous soyons réduits dans une large mesure, comme vous dites, à un idéal négatif, nous pouvons et devons faire un travail positif ». Cité par Simone Pétrement, La vie de Simone Weil, Paris, Fayard, 1997, p. 318.

7Hans Jonas, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jean Greisch, Paris, Champs Essais, 1995, p. 169.

8Ibid., p. 40. L’obligation est exactement formulée par Jonas ainsi : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la Permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. » Je gomme sciemment la référence à l’humanité, centrale dans l’argumentation ontologique de Jonas, mais par trop anthropocentrique.

9Voir sa préface à l’ouvrage de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible (Vivre l’effondrement et pas seulement y survivre), Paris, Seuil, 2018, p. 12.

10Cette idée rejoint la thèse proposée par Jean-Luc Nancy de l’équivalence des catastrophes, c’est-à-dire de leur enchaînement et de leur interconnexion de telle façon qu’il est possible d’affirmer qu’« il n’y a plus de catastrophes naturelles : il n’y a qu’une catastrophe civilisationnelle qui se propage à toute occasion ». Jean-Luc Nancy, L’équivalence des catastrophes (Après Fukushima), Paris, Galilée, 2012, p. 57.

11Cf. Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 2008, p. 19 ; et Id., Le système technicien, Paris, Calmann-Lévy, 1977, p. 34.

12P. Servigne, R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer, op. cit., p. 253.

13H. Jonas, Le principe responsabilité, op. cit., p. 267.

14H. Jonas, Pour une éthique du futur, trad. S. Cornille et P. Ivernel, Paris, Payot & Rivages, 2015, p. 110-111.

15Ibid., p. 69.

16H. Jonas, Pour une éthique du futur, op. cit., p. 112.

17H. Jonas, Le principe responsabilité, op. cit., p. 69. Je souligne.

18Même si Jonas considère qu’une telle peur peut susciter en nous une « “pitié anticipatrice” vis-à-vis de la postérité condamnée d’avance » sur le même mode que la tragédie. H. Jonas, Pour une éthique du futur, op. cit., p. 111.

19Ibid., p. 111-112. Je souligne.

20Jonas ne cite qu’une fois Anders dans le Principe responsabilité, mais l’influence de l’auteur de L’obsolescence de l’homme y est déterminante, l’éthique jonassienne souhaitant surmonter les impasses face à la technique que constate Anders. Cf. sur ce point, Christophe David, Dirk Röpcke, « Günther Anders, Hans Jonas et les antinomies de l’écologie politique », Écologie & Politique 2 (2004), p. 193-213.

21« Le paradoxe profond du pouvoir que procure le savoir, un paradoxe non entrevu par Bacon, consiste en ceci que sans doute il a conduit à quelque chose comme une « domination » sur la nature (c’est-à-dire à son exploitation accrue) mais qu’en même temps il a conduit à la soumission la plus complète à lui-même. Le pouvoir s’est rendu maître de lui-même, alors que sa promesse a viré en menace et sa perspective de salut en apocalypse ». H. Jonas, Le principe responsabilité, op. cit., p. 270.

22Ibid., p. 271.

23Ibid., p. 419.

24Ibid., p. 72.

25Ibid., p. 85. Je souligne.

26Henri Bergson, cité par J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, 2002, p. 11.

27Ibid., p. 143-144.

28La dépendance « contrefactuelle » signifie qu’en imaginant une situation contraire aux faits qui se sont réellement déroulés, on en infère que l’avenir aurait été différent. Par exemple : si j’avais pris mon billet dans mon portefeuille, j’aurais pu prendre l’avion. Mais j’ai hélas oublié mon billet.

29Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, op. cit., p. 173.

30Ibid., p. 184.

31Cité par Jean-Pierre Dupuy, ibid., p. 197.

32Ibid., p. 191.

33Ibid., p. 213-214.

34Ibid., p. 216.

35Cet argument est issu des débats sur la dissuasion nucléaire dont l’un des penseurs Bernard Brodie a montré que ce qui rend la dissuasion si efficace pour empêcher la catastrophe d’une guerre nucléaire c’est paradoxalement une incertitude sur son efficacité : nous ne sommes jamais à l’abri d’un accident. Dans ces conditions, on fait tout pour l’éviter. Ibid., p. 208-212.

36Ibid.

37Par-là, Dupuy renoue avec la conception du temps proposée par Günther Anders comme un délai avant la fin (la catastrophe pour Dupuy), que la liberté humaine peut simplement indéfiniment ajourner. Cf. Günther Anders, Le temps de la fin, trad. Christophe David, L’Herne, 2007.

38Serge Latouche, « Pédagogie des catastrophes », in : Dominique Bourg, Alain Papaux, Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2015, p. 749.

39J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, op. cit., p. 52.

40J.-P. Dupuy, « Catastrophisme (point de vue 2) », in : D. Bourg, A. Papaux, Dictionnaire de la pensée écologique, op. cit., p. 141.

41Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient. Essai hâtif sur la fin des temps, Paris, Cerf, 2018, p. 11.

42Ibid., p. 37.

43« Il est possible que nous réussissions – nous n’avons plus le droit d’espérer une belle opportunité – à repousser toujours à nouveau la fin devant nous, à gagner toujours à nouveau le combat contre la fin des temps, c’est-à-dire à rendre infini le temps de la fin » in : Günther Anders, La menace nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique, trad. Christophe David, Paris, Le serpent à plumes, 2006, p. 313.

44P.-H. Castel, Le mal qui vient, op. cit., p. 73.

45Ibid., p. 81.

46Ibid., p. 126.

47Ibid., p. 78.

48« Assurément, cet essai a une dimension performative. Il ne dit pas simplement quelque chose, il fait aussi quelque chose en le disant, et en le disant ainsi. Mais l’élucidation de ce qu’il fait au juste est un peu plus complexe et je la laisse en exercice au lecteur sagace ». Ibid., p. 67.

49Ibid., p. 59.

50En cela, Pierre-Henri Castel rejoint « l’hypothèse de politique-fiction » que proposait Bruno Latour dans Où atterrir. Comment s’orienter en politique, Paris, La découverte, 2017 : « Tout se passe comme si une partie importante des classes dirigeantes (ce qu’on appelle aujourd’hui de façon trop vague les “élites”) était arrivée à la conclusion qu’il n’y aurait plus assez de place sur terre pour elles et pour le reste de ses habitants. Par conséquent, elles ont décidé qu’il était devenu inutile de faire comme si l’histoire allait continuer de mener vers un horizon commun où “tous les hommes” pourraient également prospérer. Depuis les années 1980, les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger mais se mettre à l’abri hors du monde », p. 10. La dérégulation des normes, le démantèlement de l’État providence, la croissance des inégalités et le climato-négationnisme seraient alors les conséquences de cette unique décision : abandonner la majorité pour s’enrichir et se protéger au mieux face à la mutation climatique en cours (p. 28-33).

51En cela, Pierre-Henri Castel retrouve là aussi une intuition d’Anders que le succès du catastrophisme jonassien a contribué à éclipser : la catastrophe a déjà commencé car la destruction de la vie qu’elle porte en germe démarre pour lui avec Auschwitz et Hiroshima, ce que Anders résume d’une formule qu’il emprunte à Robert Jungk : « le futur a déjà commencé ». Robert Jungk, Avoir détruit Hiroshima, trad. Pierre Kamnitzer, Paris, Robert Laffont, 1962, p. 51.

52Günther Anders, La menace nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique, trad. Christophe David, Paris, Le serpent à plumes, 2006, p. 274.

53Ibid., p. 278.

54Voir sur ce point la septième conférence « Les états (de nature) entre guerre et paix », Bruno Latour, Face à Gaïa, huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La découverte, 2015.

55B. Latour, Où atterrir, op. cit., p. 30-31.

56Hicham-Stéphane Afeissa, La fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours écologique, Paris, PUF, 2014, p. 250.

57P.-H. Castel, Le mal qui vient, op. cit., p. 79.

58P.-H. Castel, Le mal qui vient, op. cit., p. 107.

59Sur la différence entre le sentiment d’angoisse et celui de peur, voir ibid., p. 30-38.

60Est-ce à dire que les générations futures seront oubliées au profit de l’intérêt des seules générations présentes ? C’est une hypothèse que l’on retrouve chez Stephen M. Gardiner, « Saved by Disaster? Abrupt Climate Change, Political Inertia and the Possibility of an Intergenerational Arms Race », in : Stefan Skrimshire (éd.), Future Ethics. Climate Change and Apocalyptic Imagination, Londres, Continuum, 2010, p. 83-106. Je minimiserai la probabilité d’occurrence d’un tel conflit intergénérationnel tel que le pense Gardiner qui présuppose un agir « rationnel » égoïste chez l’ensemble des acteurs et que les générations ne se chevauchent pas entre elles, comme elles le font en réalité. Je ne nie pas la possibilité que face à l’aggravation du réchauffement climatique les générations présentes soient conduites à accroître les émissions de gaz à effet de serre pour se protéger à court terme du réchauffement, au détriment des générations futures. De telles situations existent déjà. Mais si l’on retire les deux présupposés de cette théorie, et que l’on considère au contraire que les êtres humains sont capables d’agir en vertu de la responsabilité qui les lie à autrui, je pense que la responsabilité à l’égard des générations présentes implique celle à l’égard des générations futures, car en agissant pour la permanence d’une vie authentique pour toutes les générations actuellement vivantes, y compris les plus jeunes, j’agis pour que celles-ci puissent à leur tour donner la vie et la garantir aux générations futures.

61P. Servigne, R. Stevens, G. Chapelle, Une autre fin du monde est possible, op. cit., p. 16. Tout récemment, la pandémie causée par le coronavirus semble pour plusieurs collapsologues un signal de plus que l’effondrement approche. Voir Pablo Servigne, « Cette crise, je ne l’ai pas vue venir, alors que je la connaissais en théorie », Le Monde, 10 avril 2020 ; Yves Cochet, « « Avec mes copains collapsologues, on s’appelle et on se dit : “Dis donc, ça a été encore plus vite que ce qu’on pensait !” », Le Monde, 30 mars 2020.

62P. Servigne, R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer, op. cit., p. 15.

63Pierre Charbonnier, « Splendeurs et misères de la collapsologie. Les impensés du survivalisme de gauche », Revue du crieur 2 (2019), p. 88-95.

64Pour reprendre le mot de Bernard Charbonneau : « la vraie catastrophe, c’est le développement » et pas d’abord la fin vers laquelle il s’achemine. Bernard Charbonneau, Le Feu Vert. Autocritique du mouvement écologique, Paris, Karthala, 1980, p. 109.

65C’est ce qui amène justement Roberto Esposito à considérer que Simone Weil est une penseuse de l’impolitique : dont le réalisme politique est tel qu’il aboutit au « refus de toute valorisation “théologique” du politique » comme capable de représenter et de produire le Bien. Cela ne signifie pas que Simone Weil est apolitique ou antipolitique mais que la lucidité de son analyse est telle qu’elle la conduit à « l’impasse qui sera sa véritable demeure, son inhabitable demeure » entre une impossibilité de participer à la politique tant le jeu en est souillé, et une impossibilité de s’en détacher tant l’exigence de justice sociale l’anime. L’impolitique est alors le lieu où la philosophe considère le politique « depuis sa frontière extérieure ». Cf. Roberto Esposito, Catégories de l’impolitique, trad. Nadine Le Lirzin, Seuil, 2005, p. 12-13, 172, et 18.

66Je pense notamment à Stephen M. Gardiner, A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change, New York, Oxford University Press, 2011 qui théorise « la tempête morale parfaite » que suscite le réchauffement climatique selon lui en postulant que tous les êtres humains agissent « rationnellement » de façon égoïste, ce qui fait alors de toute proposition éthique un vœu pieu. De même, Dale Jamieson, « Climate Change, Responsibility and Justice », in Science and Engineering Ethics 16 (2010), p. 431-445, entend démontrer que le sentiment de responsabilité n’est peu ou pas opérant face au réchauffement climatique, mais à partir d’une conception appauvrie de la responsabilité – la simple imputation causale des actes commis – en vertu de laquelle il est difficile de sentir que les conséquences de mes actes contribuent indirectement au réchauffement climatique et aux dommages qu’ils causent à autrui, et donc que je porte une responsabilité dans cette détérioration. Or la responsabilité éthique qui occupait Jonas est toute différente, c’est la responsabilité à l’égard d’un être vulnérable dont moi-même et la collectivité avons la charge, afin de protéger sa vie et de garantir son bon développement, responsabilité dont l’archétype est la relation parent-enfant. S’il s’agit alors dans ce cadre aussi de prêter attention aux conséquences de ses actes, c’est d’abord en tant que je suis responsable de la vie d’autrui. Comme le formule Émilie Hache, il ne s’agit pas d’abord de répondre de ses actes mais de répondre à un être vulnérable qui revendique mon agir. Cette responsabilité à l’égard des êtres de la nature a une évidence sentimentale que n’a pas la responsabilité des dommages causés à l’environnement. Cf. Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, Paris, La découverte, 2011, p. 26-29.

67B. Latour, Où atterrir ?, op. cit., p. 77.

68« L’un fut grand dans l’espoir qui attend le possible, un autre dans l’espoir des choses éternelles ; mais celui qui voulut attendre l’impossible fut le plus grand de tous. » Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement, trad. P.-H. Tisseau, Paris, Aubier, 1946, p. 14.