Et si on repensait le « grand chant courtois » ?

Que Paul Zumthor ait transformé notre vision de la poésie lyrique ne fait pas de doute. Qu’il nous ait obligé de repenser nos rapports avec la chanson médiévale, nul ayant vécu comme nous la parution de Langue et techniques poétiques à l’époque romane en 1963 et de l’Essai de poétique médiévale en 1972, ne chercherait à le nier. Ce fut, avec Roger Dragonetti, l’un des colosses des études lyriques médiévales de la deuxième moitié du XXe siècle.

Si nous joignons au nom de Joseph Bédier le genre de l’épopée, et avec cela la formule qu’il a élaborée pour l’étudier – vous la connaissez bien, n’est-ce pas ? « Au commencement fut la route, la route jalonnée de sanctuaires » – on pourrait en faire autant pour Paul Zumthor. Lui aussi a son genre « signature » et sa perspective bien nette sur ce genre, qu’il appelle, en s’inspirant de Roger Dragonetti, le « grand chant courtois ».

Le grand chant courtois ne désigne pas une géographie de la poésie lyrique à l’instar des légendes épiques de Bédier, mais plutôt une synchronicité, une chronologie qui se meut en un espace, en un lieu privilégié – et quelque peu mystérieux – où se produisent de belles chansons courtoises. Tout comme pour une aventure chevaleresque, on aurait du mal à situer cet atelier enchanté sur une carte. Pour cela, Paul Zumthor est un fin connaisseur des mœurs et usages littéraires du Moyen Age. Ce qui compte pour lui, c’est le moment lyrique qui se situe, sauf exception, entre 1170 et 1270. Le moment lyrique, mais aussi sa culture qui est celle de la féodalité. C’est grâce à la féodalité, nous apprend-il, que cette poésie trouve à la fois « ses thèmes d’inspiration » et surtout « son point d’insertion dans l’existence collective »1.

Or cet espace mystérieux et comme hors temps fait « espace clos, hortus conclusus du chant, c’est-à-dire », nous précise-t-il, « du langage spécifié par l’harmonie dite amour, dont l’oiseau et la fleur sont l’emblème »2. Cet espace idéal où est construit le grand chant et où il est censé se passer porte un double nom. Le premier, Paul Zumthor lui-même l’a dénommé « le registre » ; l’autre, aizimen, d’origine occitane, c’est Roger Dragonetti qui le remit à jour en 1964.

On voit à travers la description que fait Paul Zumthor de cet espace-aizimen les allures qu’il prend dans sa pensée. Ce n’est nullement un simple locus quelconque, mais plutôt un espace d’échange et de métamorphose où le lieu, la personne, et l’objet de la poésie se mêlent. Ecoutons Paul Zumthor :

Nous l’avons vu, l’objet fictif du chant peut-être alternativement nommé comme une personne (vous), un « objet » (dame) ou un lieu (là). Les troubadours utilisaient un terme clé, aizimen, parfois aizi, relatif, de façon du reste obscure, à quelque lieu central de la fine amour, impossible à nommer autrement et par rapport auquel se situent le poète et les phrases successives de son discours. Les trouvères n’ont pas conservé ce motif comme tel ; mais sans doute l’ont-ils confondu avec le précédent : c’est ce que semble indiquer une expression comme de haut lieu provient mon chant que l’on rencontre parfois.3

Retenons pour le moment le mot aizimen. C’est certes un mot étroitement lié à la fine amour des troubadours. N’est-ce pas aussi un mot occitan authentique ? et ne peut-on pas y voir comme une anthropologie désignant des échanges multidimensionnels entre l’être humain et son habitus, pour reprendre le mot de Pierre Bourdieu ?

Car aizimen ne se limite pas aux seuls moments idylliques de la vie. Le mot est fondamental pour désigner le rôle psychophysique que joue le lieu où l’on habite, le lieu où l’on vit au sens plein du terme. A bien regarder les sens multiples du mot aizimen et de sa forme de base aitz (lieu, lieu où l’on habite, demeure, résidence, récipient (vase ou tonneau) ; aise, agrément ; empêchement), on voit qu’il vise le cœur de la vie domestique.

Et si l’on tient compte du verbe aizar, il est clair que « l’homme et son ‘lieu’ sont un », pour ainsi dire. Car aizar « accommoder », « fournir » sous sa forme réflexive, pénètre au fond du bien être physique et psychologique de l’homme : s’aizar, « se mettre à l’aise », aizat, « aisé ». Bien sûr qu’aizimen peut désigner et même être hortus conclusus. Mais aizimen évoque tout aussi couramment – pour parler anthropologie (qui est une autre façon, n’oublions pas, de parler philologie) – un lieu clos bien plus commun dans la vie de tous les jours que ne l’est le jardin clos.

Cambra aizida ou aizida tout court, veut dire lieu d’aisance, ce qui nous rappelle le vers du poète irlandais William Butler Yeats : « For love has pitched its tent in the place of excrement. »4 Et bien avant Yeats, François Villon se plaisait à faire des jeux de mots sur « bran / branc » et « pavillon »5.

Si un Yeats ou un Villon ne manquent pas de profiter de la riche paronomase qu’offrent de tels mots, Paul Zumthor, lui, se montre plutôt méfiant devant la polyvalence indisciplinée d’aizimen. Car il ne le cite que pour l’effacer aussitôt. En le transformant dans la formule « de haut lieu provient mon chant », il maîtrise les ressorts de la poétique qu’il cherche à exposer. Ainsi, s’assure-t-il que le grand chant courtois ne lui échappe pas. Le réflexe est profond et nous en dit long sur la méthode qu’a développée Paul Zumthor dans Langue et techniques poétiques à l’époque romane ainsi que dans l’Essai de poétique médiévale. Là, il lui arrive régulièrement d’évoquer, comme des ressorts cachés de la poésie lyrique des éléments comme le désir, comme le fond mythologique, comme la culture métisse et polyglotte de l’al-Andalus d’où vient cette voix sonore et forte de ses pouvoirs que nous chante la chanson occitane. Paul Zumthor ne voit pas dans ces éléments-là de la « poésie lyrique » à proprement parlé, mais plutôt de la poésie traditionnelle qu’il nomme aussi « poésie pré-courtoise »6.

La poésie populaire ou pré-courtoise, que Paul Zumthor oppose à une tradition savante, plus jeune, sera incarnée pour lui dans ce qu’il voit comme la beauté et surtout « l’irremplaçable valeur des jarchas andalouses »7. Celles-ci font partie « d’un débris inventorié d’une très ancienne poésie lyrique romane ». Or, Zumthor ne dissimule pas son admiration pour cette poésie. Il ne la cite, pourtant, que pour l’exclure de cet « espace poétique » – encore aizimen ! – que le grand chant courtois est en train de devenir pour lui à l’époque. Epurer ainsi la poésie lyrique de cette matrice fondamentale qu’est la jarcha nous en dit long sur l’idée que se fait Paul Zumthor quant à l’importance de l’espace formel pour le grand chant courtois8. Les jarchas l’aident à définir le chant précisément en ce qu’elles ne sont pas suffisantes à elles seules. Elles ne font pas « œuvre de pure modalité créatrice » comme la chanson. Elles ne montrent pas un « plan parfaitement étranger à toute acception morale » ou affective9.

Les jarchas, et par définition d’autres exemples de la poésie pré-courtoise, ne peuvent pas s’isoler en tant que travail d’expression émotive de la matrice multidimensionnelle d’où elles naissent. Ainsi sont-elles plutôt « insaisissables », le mot est bien de lui, en tant qu’objet formel. En écoutant Paul Zumthor se poser des questions à ce sujet, on comprend à quel point il trouve gênante ou du moins incohérente une lyrique « métissée » qui fait plus volontiers anthropologie que pur espace. Ou, du moins, c’est ce qui paraît être le cas à ce moment de l’évolution de sa méthode :

L’irremplaçable valeur des jarchas pour l’histoire de notre culture n’empêche pas que leur beauté propre soit assez malaisée à saisir. Le mode de leur tradition manuscrite soulève une première question : ne forment-elles que des fragments de chansons plus longues extraites de l’original par des poètes sémitiques frappés de leur fraîcheur ou de leur pittoresque ? Leur sens se suffit ; aucune de ces jarchas ne semble exiger, par une nécessité interne, introduction ni conclusion. La chanson populaire mozarabe revêtait-elle vraiment des formes aussi brèves ? Si cette supposition était juste, il faudrait conclure que l’art lyrique occidental originel, tel que l’illustrent ces documents tendait à une conclusion allusive poussée parfois jusqu’à la brachylogie et à l’ellipse syntaxique : forme exclamative, stylisation du cri.10

On le voit bien. La jarcha ne fait pas un tout ; ce n’est pas un lieu possédant sa cohérence interne, une structuration formelle bien repérable. On se tromperait sûrement en y voyant une critique de la jarcha. Il n’en est rien. Cependant, en analysant ainsi la jarcha, Zumthor jette les bases d’un classement préalable du grand chant. Dans cette perspective, la jarcha fera figure d’exemple négatif dans le sens qu’elle sera trop métissée, trop proche de son contexte historique hybride et, enfin, trop « féminine » par rapport au grand chant « masculin »11.

En fait, comme le montre très bien Maria Rosa Menocal dans son admirable livre sur le rapport entre l’exil et les origines de la chanson d’amour dans l’al-Andalus, si riche en langues et en cultures, la jarcha porte en elle-même la matérialité historique et anthropologique de son lieu, de son espace, enfin, pourquoi pas ?, de son aizimen :

En Espagne, au Moyen Age, on trouve des mosquées partout ; l’Autre, c’est le voisin, et à l’aube, au bazar, on marchande dans toutes les langues, dans tous les patois, dans tous les créoles, voire dans les pidgins. Ici la littérature vient aux prises avec des cultures autres en tentant l’expérience, parfois malheureuse, d’autres fois brillamment réussie, mais jamais timorée d’un brassage culturel.12

Ayant si bien saisi l’importance de la jarcha comme base de la poésie d’amour, et ceci, insistons-nous, bien avant d’autres historiens, pourquoi Paul Zumthor se croit-il dans la nécessité d’écarter un élément dont il parle avec tant d’enthousiasme dans Langue et techniques poétiques ? Le refus du contexte matériel et, soulignons-le, historique de cette poésie fragmentaire doit nous laisser songeurs quant à ses implications pour le grand chant courtois. On aura l’occasion d’y revenir.

L’espace formel poétique que Paul Zumthor peut admettre à l’époque, on le voit bien lorsque, dans Langue et techniques poétiques, il reprend avec nuance et en y apportant son originalité habituelle la vieille distinction entre poésie lyrique et épopée. L’épopée, elle, sera le genre consacré à la vie extérieure de l’homme, à son histoire, à ses actions : « l’épopée élève l’histoire du groupe social à la dignité de l’universel ; la chanson lyrique transpose hors du temps une expérience individuelle. »13 Rappelant que Zumthor écrivait ces lignes sur l’épopée juste après la parution du livre percutant de Jean Rychner sur la technique formulaire de l’épopée, l’on comprend facilement son affirmation que « la technique de l’épopée comporte une prédominance des procédés ‘stylistiques’ »14.

Quant au poème lyrique, il pratique des « procédés ‘figuratifs’ » appropriés à la « perfection intrinsèque » de la chanson. Celle-ci « se construit comme un objet, valable par lui-même, et non ‘fait pour l’homme’ ». Pour Zumthor, il importe de prendre la poésie « lyrique » moins comme « expression qu’ornement, plus divertissement que communication : caractère de gratuité – ou de formalisme […] ». De par son « intention vocative », la « chanson lyrique transpose hors du temps une expérience individuelle ». Le chant, pour ainsi dire, nie la durée15.

Reconnaissant que le domaine de la poésie lyrique c’est celui du cœur, celui de la psyché humaine mise à nu, Paul Zumthor se devait de trouver un moyen de figurer cet espace d’où surgit le cri du cœur primordial, sans sombrer ou sans s’enliser dans l’affectivité particulière sous sa forme de sentimentalité pathétique. Ce problème des plus délicats, il va le résoudre tout en redéfinissant les éléments constitutifs de la poésie lyrique. Dorénavant, il va concevoir une poésie savante, scolaire, courtoise où ce dernier mot aura le sens de la raison, d’un code de comportement rationnel et surtout raisonné. Une poésie fondée sur l’idée de « convenance » lancée par Dante, reprise par Roger Dragonetti dont le livre de 1960 invite Paul Zumthor à la méditer, comme on verra :

La poésie lyrique pose un problème délicat : elle demeure […] dans une continuité de besoins humains fondamentaux et de schèmes universels. Elle traduit la réflexion primordiale de l’homme sur lui-même. Par là même, elle diffère du cri instinctif et se constitue seulement grâce à une forme miroir : rythmes, métaphore, l’image d’une certaine beauté sensible, plus ou moins conceptualisée, toute une thématique et une phraséologie qui, matériellement, peuvent être en partie empruntées à de lointaines incantations primitives.16

L’absent a toujours tort, dit-on en français, et dans la perspective de Zumthor, le poète est cet absent-là. Si la poésie lyrique doit parler du cœur humain ce ne sera pas celui du poète : encore une manifestation de son désir d’épurer le texte de toute matérialité qu’elle soit humaine ou historique.

A la place du poète, bien sûr, le texte. Mais le Moyen Age voit dans chaque mouvement un moteur : omne quod movetur ab alio movetur (« Tout ce qui est mû est mû par une autre force »). Pour Paul Zumthor, ce moteur ne saurait pas être le poète qui fait figure quelque peu aléatoire, un accident de l’histoire. Bien plus fondamental, c’est la langue, le langage poétique. Car, pour lui, ce sera le langage qui fait consister le poème, un langage qui devance le poète, et cela de beaucoup. Zumthor l’annonce, d’ailleurs, comme un principe médiéval déjà dans les deux épigraphes de Langue et techniques, dont l’une tirée du Didascalicon de Hugues de Saint-Victor et l’autre d’un poème de Bemart de Ventadorn17.

Lorsqu’il dit dans la première phrase du livre : « Mon dessein est d’esquisser dans ce livre une définition de la langue poétique du Moyen Age », on voit aujourd’hui à quel point il entend « langue » dans un sens tout à fait neuf à l’époque. La langue et non pas le poète fera naître le poème. D’où, évidemment, l’importance de l’idée de l’espace poétique, de l’aizimen comme un haut lieu. Or, c’est dans cet espace formel que naît la chanson.

Mais en fait, si Zumthor fait sa première exposition de ce concept d’un espace formel moteur du chant dans Langue et techniques, ce n’est pas la première fois qu’il en parle. On pourrait le voir s’en saisir deux ans plus tôt dans un compte rendu du grand livre de Roger Dragonetti, La Technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise, paru en 1960. Zumthor écrit son compte rendu pour la Romania en 196118. Affirmant sans ambages dès la première phrase que « Ce volume […] est la publication la plus importante que l’on ait vue depuis longtemps sur le sujet de la poésie lyrique des XIIe et XIIIe siècles en France », Paul Zumthor ne cache pas son admiration. Son admiration, certes, mais encore plus frappant, le travail de la pensée que le livre semble déclencher chez lui. On ne peut pas douter qu’il est déjà en train de faire évoluer sa propre optique sur les questions traitées de façon si magistrale par Roger Dragonetti. Parmi celles-ci, deux semblent avoir frappé son esprit : la part génétique accordée à la rhétorique et le rôle tout neuf et ingénieux attribué à la vieille idée de « convenance » naguère proposée par Dante dans son De vulgari eloquentia.

D’une part, Zumthor apprécie comment le rôle de l’auteur comme personnage « romanesque » dans ses propres poèmes – conséquence inévitable d’une esthétique basée sur la sincérité (celle-ci rigoureusement écartée par Roger Dragonetti) – cède le pas à la rhétorique. Désormais, ce sera un système objectif et rigoureusement repérable qui fera figure de maître du jeu. Bien sûr, Roger Dragonetti n’annonce pas la mort du poète, ni ne l’a envisagée. Cependant, Dragonetti tenait à exposer le rôle prépondérant de la technique dans cette poésie. Et qui disait technique, disait forme : « l’idée de base », nous raconte Zumthor, « est de considérer la chanson courtoise comme forme, en son essence même : elle est « un lyrisme de l’appel », c’est-à-dire un lyrisme de la suggestion, et celle-ci est opérée par les seules références internes d’un système formel »19.

L’idée d’un système formel plaît à Zumthor dans ce qu’il dépend de « l’emploi des catégories de la rhétorique ». Ou, en d’autres mots, d’« un réseau formé de liens thématiques, lexicaux, syntaxiques, rythmiques qui s’entrecroisent de toute manière au point de limiter singulièrement la liberté d’expression du poète […] »20.

Mais que la langue réussisse vraiment à prendre la relève du poète dans cette poétique, il faudrait un principe structurant objectif et bien cohérent : « une volonté de composition rhétorique ». Dragonetti pensait avoir trouver ce moteur en reprenant le concept de « convenance » à Dante. Zumthor élabore ainsi une seconde pensée qui sera fondamentale pour Langue et techniques, en exposant et en dialoguant avec cette idée de convenance chez Dragonetti21. D’une part, il approuvait la part de l’acte générateur que « convenance » enlève au poète. Réduire une présence ontologique qui ne pouvait être qu’une fiction de toute façon, tout en rehaussant le rôle du langage poétique, trouvait du mérite à ses yeux. En plus, l’idée maîtresse de convenance appelait chez Dragonetti le terme du « grand chant courtois » pour « définir les tendances stylistiques générales ».

Du coup, il avait devant les yeux un modèle à la fois formel tout en étant bien sis dans la « philologie », au sens que donne Dante à ce mot. Quand même, et en dépit de son enthousiasme fondamental, Zumthor s’inquiète devant ce concept de la convenance. Il témoigne de la réticence à deux égards devant le tableau dressé par Dragonetti.

En premier lieu, il trouve que Roger Dragonetti n’aurait pas fait une place suffisante à l’histoire dans son livre. Par « histoire », il entend d’abord la préhistoire de la poésie lyrique – d’où l’intérêt qu’il porte à cette matière au début de Langue et techniques – et puis les limites historiques du grand chant courtois lui-même. En second lieu, il éprouve quelques réserves envers le mot de « convenance » en tant que tel. Il ne s’agit nullement d’une contradiction en ce qui concerne l’idée de base du concept, mais plutôt d’une prise de conscience sur des connotations plutôt gênantes pour une théorie encore naissante.

Zumthor reconnaît que « convenance » recèle une part de la philosophie morale, des jugements de valeur et de bienséance qui risquaient de faire revenir l’ombre de ce même poète que l’on venait d’expulser de l’espace textuel. Un autre inconvénient saute aux yeux de Zumthor à l’égard de ce terme. Puiser un concept fondamental au grand chant courtois chez Dante pose un grave problème pour le futur auteur de l’Essai de poétique médiévale. C’est que Dante sortait du cadre historique que visait Paul Zumthor pour le grand chant courtois. Il dit clairement vouloir esquisser l’évolution historique que faisait la lyrique pré-courtoise, pour que, une fois l’ère du grand chant arrivée, il puisse montrer la perfection de cette poésie savante pendant un siècle et demi où « les glissements sont d’une extrême lenteur ».

Deux conséquences suivent de cette constatation que Paul Zumthor développera longuement dans Langue et techniques et dans l’Essai de poétique. En premier lieu, cette longue période de stabilité représentative que Zumthor conçoit permettra l’évolution de ce qu’il nomme – pour montrer le point où l’appel a Dante l’avait gagné quand bien même – un vulgaire illustre22. Cette langue vulgaire comme phénomène d’une haute culture, fera preuve d’un épanouissement des propriétés constitutives d’une grammaire vraiment formatrice à l’instar de la grammaire latine. Ce nouveau langage poétique « se libère des liens temporels et spatiaux » pour devenir pur espace poétique23. C’est avec cette langue, nous dit-il, que :

Les trouvères, et la société dont ils sont les poètes, se sont confectionné un monde verbal poétique dans lequel ils se sont enfermés : celui de leur « convenances ». Le matériel dont ils l’ont fait paraît bien avoir été emprunté à une tradition ancienne, sur laquelle ont été entés toute espèce d’éléments nouveaux, dont des éléments rhétoriques. C’est en tant que registre d’expression organisé et cohérent, avec les multiples résonances dues à ses correspondances internes, que ce monde verbal est poésie.24

Or, « les glissements d’une extrême lenteur » qui marquent pour Zumthor l’ère du grand chant, tout en déterminant aussi sa haute qualité, lui suggèrent, et cela dès 1961, l’idée d’une poésie immuable dans sa perfection formelle qui sera une idée maîtresse de l’Essai de poétique médiévale. Cet aperçu sur une poésie stable et de pure invention pendant 150 ans exerce une attirance intellectuelle des plus fortes sur Paul Zumthor. Dans son itinéraire intellectuel, il s’annonce tout comme un de ces carrefours auxquels se trouvent confrontés ponctuellement les chevaliers errants du roman arthurien. Car, en suivant le chemin de « longue estude », pour ainsi dire, il pourra développer à souhait tout le système du grand chant courtois. Ce chemin aboutira à un hortus conclusus lyrique (à ne point confondre avec le jardin de Déduit) dont la longue « quête » lui permettra d’élaborer son système de formes constitutives du grand chant.

En choisissant ce chemin-là, il sera obligé d’abandonner l’autre dont il a commencé à éclairer un parcours séduisant dans Langue et techniques. Appelons ce chemin-ci celui de la poésie lyrique métissée, pré-courtoise, bref, tout ce qui n’est pas grand chant courtois. Cette poésie-là réclame une toute autre sorte d’appréciation, une autre méthode que celle assise dans la lettre. Ce n’est pas le moment de se demander pourquoi Paul Zumthor voulait établir une hiérarchie lyrique qui l’emmène fatalement à ce carrefour. Peut-être n’avait-il pas le choix, vu sa formation de philologue. Et encore, le chevalier errant a-t-il vraiment le choix entre les deux voies qui se présentent à ses yeux s’il veut vraiment mener sa quête à bonne fin ? Le récit vous dira bien sûr que non. Et Zumthor n’a-t-il pas dit que « nous sommes des êtres de récit. […] Lorsque je me donne pour tâche de saisir un morceau du réel passé, ma tentative est en elle-même fiction »25.

Mais Paul Zumthor avait choisi la langue, la grammatica, comme quête. Il se devait de la suivre jusqu’au bout, autrement dit, jusqu’à écrire l’Essai de poétique médiévale où il met la chanson d’amour sous la loupe. Là, il définit ce chant par ses deux qualités d’indices formels d’une part, et d’autre part, comme « provenant d’une structure profonde presque immuable »26.

Les troubadours, selon ce point de vue, auraient pris des risques en créant le genre de la chanson d’amour et par conséquent leur œuvre reste dynamique mais moins bien élaborée comme système de structuration.27 Or, autant dire que les troubadours se sont livrés à l’indiscipline d’une poésie fondée sur la subjectivité. Pourrait-il y avoir de point plus vulnérable pour l’élaboration de ce système de structuration pour Paul Zumthor que la subjectivité ? Voilà de quoi ouvrir une brèche dans une structure linguistique autrement objective. Voilà les coulisses où se tient l’ombre du poète.

Fin stratège, Paul Zumthor neutralise cette menace en vidant le « je » omniprésent et même moteur du poème de toute prétention à la « présence ». Il réalise brillamment ce coup en lui rendant son sens pleinement grammatical. Autrement dit, ce « je » que l’on voit partout, il le rend « absent » en l’écartant rigoureusement de toute connotation ontologique. Je n’est pas un autre, donc, mais plutôt un ressort linguistique. Et de même que le « je » sera évacué de toute prétention à la présence, l’« amour », la thématique affective du sujet, se trouvera également rendu à un « degré zéro » de l’abstraction.

Les poètes que la langue d’alors désigna du nom de trouvères nous ont donné la première poésie « lyrique » qui apparaisse à l’horizon de la langue française : mode de dire entièrement et exclusivement référé à un je, qui, pour n’avoir souvent autre existence que grammaticale, n’en fixe pas moins le plan et les modalités du discours hors de toute narration. Cet art atteint sa plénitude dans la « chanson », forme complexe, obéissant à des règles subtiles héritées des troubadours aquitains, mais comme épurée chez les Français par une imagination encore mieux contrôlée ou plus abstraite, une volonté d’expression plus ascétique. La chanson, à son tour, la plus typique est celle que l’on pourrait, à premier examen, nommer la « chanson d’amour » : mettons, celle que marquent plusieurs indices formels constants, dont l’usage de ce mot même d’amour.28

Ayant bien mis en place ce dispositif, il peut dire comme suite logique que « l’aspect subjectif de la chanson (le sens du je qui le chante) n’a pour nous d’existence que grammaticale. Or, la grammaire ressortit à l’aspect objectif du poème. En d’autres termes, la chanson est interprétable, par la critique moderne, en sa seule qualité d’objet »29.

On pourrait évidemment appeler la méthode annoncée ici « le chemin de l’ascèse », expression non sans résonance pour le contexte courtois qui est celui de Paul Zumthor. Cette poétique ascétique, ainsi que l’on a bien le droit de la dénommer, deviendra chez Zumthor, un modèle à suivre. Ce qu’il a fait pour le « je », en 1’ « épurant » de toute résonance non-objective, il le fera à trois reprises pour d’autres éléments constitutifs de la chanson, à savoir (a) la chanson en tant que telle, (b) la strophe qu’il estime avec raison comme la pierre angulaire du chant, et enfin, (c) les variantes des chansons individuelles.

Pour ce qui concerne la chanson, Zumthor cherche à montrer l’immutabilité du grand chant pendant l’époque dite courtoise en faisant appel au nombre, c’est-à-dire à la statistique quantitative. Ce fut une heureuse trouvaille pour sa stratégie, car la statistique fait autorité de nos jours de par son apparence d’objectivité. D’autre part, elle permet au chercheur de rendre compte des faits sous une forme abstraite évitant ainsi toute interprétation, du moins en principe. Ainsi se livre-t-il à un énorme travail le long duquel il fait l’analyse d’une centaine de poèmes désarticulés jusque dans le menu détail. Cette peine finit par lui permettre d’amasser une banque de données faisant l’inventaire de verbes, de substantifs, d’adverbes, de motifs, de sons, de rimes et de rythmes de plus de quatre mille vers de chansons de trouvères nommément connus.

Cependant, de ce répertoire, le lecteur de l’Essai de poétique médiévale ne voit que les conclusions numériques : tant de substantifs en commun avec les troubadours, tant d’emplois d’amour, etc. Ce qui sert de modèle illustrant la fixité de ces cent chansons, c’est un seul poème « type » choisi dans les chansons du Chastelain de Couci : La douce voiz du louseignol sauvage (voir l’appendice de cet article pour le texte de ce poème).

A cette chanson, Zumthor consacre une longue et minutieuse analyse, faisant appel à chaque moment à son impressionnante banque de données. Comment ne pas admirer la puissance d’une analyse qui a pour but de montrer que cette seule chanson, La douce voiz de louseignol sauvage, est identique dans tous ses rouages poétiques à une centaine d’autres chansons recensées ? C’est un défi prodigieux et mené à bout avec une assiduité tenace. On a bien la certitude de se trouver devant une œuvre d’art superbe dans sa fière immobilité : rien de moins que le sommet d’une production de texte à laquelle ont participé des douzaines de trouvères. Ce qui plus est, ce grand chant donnait comme le reflet parfait d’un public et d’un corps poétique unis dans le dessein artistique. Mais si cet instrument si bien réfléchissant n’était autre chose que le miroir de Narcisse, cette source périlleuse bien connue des poètes et romanciers de l’époque ? Elle aussi est d’une immutabilité superbe provenant d’une structure profonde ayant bien des éléments en commun avec la poésie, à commencer par la psyché, ce composant du sujet si difficile à ranger sous la rubrique « registre linguistique objectif ».

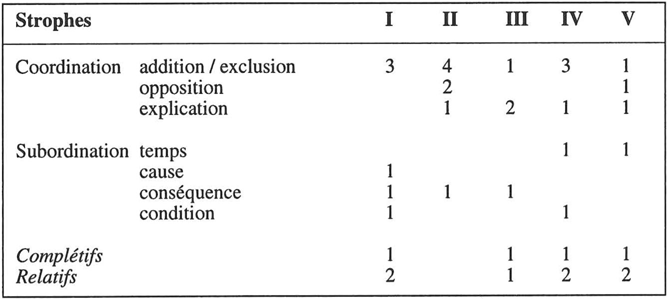

Pour ce qui concerne la strophe, second élément constituant du chant, Zumthor admet son rôle primordial pour l’architectonique du chant. Mais là où les troubadours et les trouvères avaient tendance à penser la strophe en termes de corporalité, lui est plus réticent à cet égard. Le vocabulaire de la strophe se réfère directement au corps à cette époque. On parle du front (frons), de la queue (cauda), du pied (pes, pedes)30. On comprend facilement la réticence de Zumthor à se servir d’un vocabulaire qui risque de faire appel à l’ontologie. Plutôt que de concevoir une strophe organique, entière, il nous en offre une éclatée par l’analyse des articulations syntaxiques : « coordination », « subordination », « addition », « exclusion », « complétifs », « relatifs » et ainsi de suite. Chaque strophe désormais sera représentée par sa propre statistique que l’on repère en « lecture verticale » ou en « lecture horizontale », selon la grille numérico-analytique proposée. Ainsi, par exemple :

Chaque strophe, on le voit en lecture verticale, possède sa propre configuration, qui ne diffère des autres que par de menus changements. L’unité de l’ensemble tient à ce qu’il n’y a là (à l’exception des deux se conditionnels) que des relations externes et descriptives, définissant le cadre d’une action plutôt que le procès interne d’une pensée.

Cette remarque s’applique aussi bien au système des prépositions. Seules vers (v. 9) et devant (v. 14), l’une et l’autre régissant li (« elle »), posent, de façon plus ou moins explicite, des relations univoques : elles ont un caractère externe, locatif. Par (v. 11), sanz (v. 20), et seur (« sur », V. 40), font partie des locutions figées, de sens global. Ne restent que des prépositions très faiblement, voire aucunement, colorées, marquant, le plus souvent en vertu de servitudes grammaticales, un réseau de rapports qui importe comme tel plutôt que par les distinctions logiques qu’il permettrait : a (4 fois), de (4 fois), en (5 fois) et pour (3 fois). La légère prédominance de en, à dénotation primaire locative, n’est peut-être pas dépourvue de fonction.31

Dans un troisième temps, Paul Zumthor recense les variantes des diverses versions des chansons qui lui fournissent ses données. Il se rend compte en particulier des variantes de sa chanson « modèle », La douce voiz du loseignol sauvage. Dans ce cas, ce n’est pas lui qui est obligé de compiler les variantes, comme il a fait pour ses autres données. Elles avaient été déjà recensées par les éditions critiques de Fritz Fath (1883) et d’Alain Lerond (1964). Cependant, il y a lieu de croire que les variantes traditionnelles propres à une édition critique, ne feront pas tout à fait l’affaire quant aux fins qu’envisage Zumthor.

Comme il se doit pour une édition critique, on trouve en bas de page de l’édition de Lerond des mots ou des syntagmes isolés pour chaque vers où paraissent des expressions divergentes d’un manuscrit à l’autre. Ainsi, par exemple, le v. 1, « La douce voiz du louseignol sauvage » aura « Ma d. » dans le Ms. A, tandis que le v. 3, « M’adoucist si le cuer et rassouage », aura la leçon « M’adoucist tout le cuer » dans O et F, « Me radoucist le c. » dans A, C, a, et « Me radoucist mon cuer » dans K,P,V,X. Rien de plus normal, ni de plus banal pour une édition. Car, l’éditeur cherche à montrer que parmi la pléthore de leçons possibles dans les divers manuscrits celle que donne son manuscrit de base est préférable, sinon « la bonne ».

L’édition n’a pas comme but de nier la variance dans la poésie lyrique médiévale, mais plutôt de chercher le meilleur texte possible parmi le choix que donnent les manuscrits. Quand bien même l’éditeur se croirait obligé de remonter à un texte « originel », il sera motivé par le désir d’authenticité, par l’espoir de retrouver dans la mesure du possible le texte de départ, celui du poète même. Que la performance dans des milieux variés et d’autres aléas de la transmission aient provoqué des versions différentes d’une chanson, l’éditeur est le premier à la reconnaître. Les variantes qu’il recense en bas de page ou dans les notes de son édition en donnent le témoignage.

Ces même notes n’ont pas comme but de livrer le contexte manuscrit de la chanson, mais, au contraire, de dresser bel et bien les points de divergence entre les versions manuscrites. Celui qui voudrait se servir des variantes ainsi décontextualisées et cela radicalement, devrait le faire avec une prudence extrême.

Or, cette précaution-là, Paul Zumthor ne la prend nullement en passant en revue les variantes de La douce voiz du louseignol sauvage. A considérer des douzaines de variantes décontextualisées, c’est-à-dire extraites de leur manuscrit d’origine, il est facile de croire qu’une telle variante ne touche pas à la structure de base d’une chanson donnée. Mais à y réfléchir, une telle démarche est vouée à la contradiction : on met ensemble deux choses différentes l’une de l’autre. Qu’est-ce que la variante en bas de page sinon un élément composant d’un poème arraché de son contexte pour être comparé à un autre élément composant d’un poème qui lui aussi ne se trouve plus ni à sa place originaire, ni dans sa forme d’origine ?

En appelant les variantes à témoigner de la fixité foncière du grand chant, Paul Zumthor commet l’erreur de mener une enquête qui se veut historique dans un contexte, celui de l’édition, délibérément ahistorique. Car, du point de vue de l’édition, qui cherche à établir le bon texte de la chanson à l’envers du contexte historique, ce sera précisément celui-ci qui aurait brouillé les traces et les témoignages, bref qui aurait offusqué le « bon texte » que l’éditeur prend pour but de rétablir.

Soyons clair : pour bien montrer l’immutabilité du grand chant, Paul Zumthor aurait été obligé de revoir les chansons dans leur contexte matériel, c’est-à-dire dans les manuscrits. Puisqu’il envisageait une nouvelle prise sur l’histoire littéraire de la chanson, il a dû se référer au contexte historique qu’il voulait expliquer. Car ce n’est que dans les manuscrits que l’on retrouvera la langue (écrite) des trouvères dans son état historique le plus « authentique ». Mais Paul Zumthor voyait autrement la problématique.

Etant donné ses fins, il voyait juste. Car, le contexte manuscrit ne lui aurait jamais donné raison. Ce n’est point l’histoire ni l’état brut des manuscrits qui allaient témoigner de l’immutabilité du grand chant. Tout au contraire, la vie matérielle du manuscrit est une pépinière de transmutation du chant, et en cela, le manuscrit imite la performance orale. Mais Zumthor ne cherchait pas à saisir le chant dans sa matérialité historique. Il visait plutôt une théorie de la chanson invariante à l’instar de la théorie linguistique. En cela, il reste fidèle à sa formation d’historien de la langue qu’il exerçait pendant ses années avec Walther von Wartburg. Et à bien y penser, vouloir fixer un « modèle » du chant médiéval, est-ce tellement différent du but de l’éditeur qui cherche à remonter dans le temps pour isoler, de parmi tant de versions, un modèle du texte qui serait plus authentique que les autres ? N’est-ce pas, en quelque sorte, rester fidèle au métier de philologue ?

Zumthor préconisait, donc, une théorie du chant où, tout comme la linguistique maintient une frontière entre la théorie et la pratique, la poétique prend le pas sur la critique. Il ne s’agit pas d’interpréter une chanson particulière, ni œuvre d’un poète en tant que tel, mais d’expliquer le principe lyrique. Et pour cela, il fallait décontextualiser, façon de défamiliariser pour voir sous une nouvelle optique. Et pourtant jusqu’à quel point cette analogie avec la linguistique tient-elle bon ?

Tandis que la linguistique se prête à une stricte ligne de démarcation entre théorie et pratique, il en va tout autrement pour la poésie médiévale. La théorie linguistique vise une langue vivante toujours en train de s’inventer. Ce n’est pas le cas pour un phénomène historique où le corpus est figé, et cela depuis 800 ans. On ne voit guère comment faire de la théorie de la chanson médiévale qui ne soit pas aussi fondée sur la pratique, parce que c’est dans le contexte matériel, c’est-à-dire dans les manuscrits, que nous trouvons l’évidence sur laquelle il faut travailler.

Or, revenir aux manuscrits, c’est là où on va trouver de quoi faire une théorie de la chanson. C’est là où l’on constatera à quel point la chanson est voix et performance – précisément ce que Paul Zumthor reconnaissait dans ses écrits sur l’oralité dans les années ’80 :

Toute parole poétique aspire à se dire, à être entendue, à passer par ces voies corporelles qui sont celles mêmes par lesquelles s’absorbent […] la nourriture, la boisson : je mange mon pain et je dis mon poème, et tu entends mon poème de même que tu entends les bruits de la nature. Et ces mots que ma voix porte entre nous sont devenus tactiles.32

N’est-ce pas une façon de reconnaître la mobilité et la force dynamique qui font la mutabilité de la chanson ? N’est-ce pas un retour à ce concept d’aizimen, non dans le sens limité « du haut lieu d’où provient mon chant », mais dans le sens plus large qui comprend les haut et les bas, la chambre et la chambre close, bref le corps entier d’où provient le chant ? En fin de compte, c’est dans Langue et techniques beaucoup plus que dans l’Essai de poétique médiévale que Paul Zumthor a bien compris et saisi la lyrique médiévale. S’il a bien vu le dynamisme du grand chant dans celui-là, sa volonté de l’immobiliser dans celui-ci afin d’en faire une poétique est bien moins heureuse. Sans doute ce serait assez naïf de croire à l’éclipse du terme « grand chant courtois » d’ici peu de temps. Roger Dragonetti et Paul Zumthor avaient bien compris à quel point le terme résume les aspirations d’une poétique structurale. Mais il y a lieu, me semble-t-il, d’en repenser le sens de nos jours. Croit-on avoir besoin de cette rubrique pour la poétique post-structurale à l’heure qu’il est ? Enfin, n’y a-t-il pas d’autres aspects de son œuvre qui feront plus d’honneur à la mémoire de Paul Zumthor ?

Annexe

Le Chastelain de Couci, La douce voiz du louseignol sauvage33

I

La douce voiz du louseignol sauvage

Qu’oi nuit et jour cointoier et tentir

M’adoucist si le cuer et rassouage

Qu’or ai talent que chant pour esbaudir ;

Bien doi chanter puis qu’il vient a plaisir

Cele qui j’ai fait de cuer lige homage ;

Si doi avoir grant joie en mon corage,

S’ele me veut a son oez retenir.

II

Onques vers li n’eu faus cuer ne volage,

Si m’en devroit pour tant mieuz avenir,

Ainz l’aim et serf et aour par usage,

Maiz ne li os mon pensé descouvrir,

Quar sa biautez me fait esbahir

Que je ne sai devant li nul language ;

Nis reguarder n’os son simple visage,

Tant en redout mes ieuz a departir.

III

Tant ai en li ferm assis mon corage

Qu’ailleurs ne pens, et Diex m’en lait joïr !

C’onques Tristanz, qui but le beverage,

Pluz loiaument n’ama sanz repentir ;

Quar g’i met tout, cuer et cors et desir,

Force et pooir, ne sai se faiz folage ;

Encor me dout qu’en trestout mon eage

Ne puisse assez li et s’amour servir.

IV

Je ne di pas que je face folage,

Nis se pour li me devoie morir,

Qu’el mont ne truis tant bele ne si sage,

Ne nule rienz n’est tant a mon desir ;

Mout aim mes ieuz qui me firent choisir ;

Lors que la vi, li laissai en hostage

Mon cuer, qui puiz i a fait lonc estage,

Ne ja nul jour ne l’en quier departir.

V

Chançon, va t’en pour faire mon message

La u je n’os trestoumer ne guenchir,

Quar tant redout la fole gent ombrage

Qui devinent, ainz qu’il puist avenir,

Les bienz d’amours (Diex les puist maleïr !)

A maint amant ont fait ire et damage ;

Maiz j’ai de ce mout cruel avantage

Qu’il les m’estuet seur mon pois obeïr.

____________

1 Langue et techniques poétiques à l’époque romane, Paris, Klincksieck, 1963, p. 9.

2 Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972, p. 243.

3 Ibid., pp. 241-43.

4 « Car Amour a bien planté sa tente / dans les lieux qu’on sait des excréments » (W.B. Yeats, Crazy Jane and the Bishop).

5 « […] que Marchant ot pour estat, / Mon branc ; je me taiz du fourreau » (Le Testament Villon, vv. 1024-25 ; éd. A. Henry et J. Rychner, Genève, Droz, 1974). Cf. également Le Lais, huitain XI, et Le Testament, strophe XCIV.

6 Langue et techniques poétiques, op. cit., pp. 11-12.

7 Ibid., p. 16.

8 Rappelons ici la définition de la jarcha qui est le dernier vers ou refrain, en espagnol, inséré dans une muwashshah (poème lyrique) arabe. Au Moyen Age, Ibn Sana al-Mulk a donné la description suivante de la jarcha qui insiste de manière particulièrement frappante sur la nécessité d’utiliser le parler populaire : « Le Dernier qufl du muwashshah s’appele la ‘jarcha’. Elle doit être frivole, quant à son ton, écrite en langue vernaculaire, chaude et brûlante en ce qui concerne l’expression, imitant la langue du peuple et le jargon des voleurs » (Samuel Miklos Stem, Hispano-Arabic Strophic Poetry, éd. L.P. Harvey, Oxford, Clarendon Press, 1974, p. 33).

9 Langues et techniques poétiques, op. cit., p. 3.

10 Ibid., p. 16 (je souligne).

11 « Un petit nombre de formes poétiques lyriques […] de mode non classique et de choix très limité ont fleuri continûment dans l’Europe occidentale entre le IXe siècle – probablement beaucoup plus tôt – et le XVIe. Leur caractère apparemment le plus remarquable et peut-être le plus fondamental, était celui d’un appel féminin : elles stylisaient le rôle imparti à la femme dans l’essor du chant, alors que la poésie courtoise reste de signe presque uniquement masculin » (Langues et techniques poétiques, op. cit., p. 19).

12 Maria Rosa Menocal, Shards of Love : Exile and the Origins of Lyric, Durham, Duke University Press, 1994, p. 45 (« Here [in ‘médiéval’ Spain], mosques are around every corner, and the Other lives next door, and ail manner of unwritten languages are heard in the marketplace in the early morning. Here, literature struggles and dances around with ail manner of cultural alternatives, sometimes in difficult conflict »).

13 Langues et techniques poétiques, op. cit., p. 13.

14 Ibid., p. 14. Cf. J. Rychner, La chanson de geste : étude sur l’art épique des jongleurs, Genève, Droz, 1955. En fait, Zumthor cite cette œuvre dans la note 3, p. 12.

15 Ibid., p. 13.

16 Ibid., p. 15.

17 « Ars dici potest quae fit in subjecta materia et explicatur per operationem » (Hugues de Saint-Victor, Didascalicon, P.L. 176, col. 751). « Lo vers, aissi com om plus l’au, / vai melhuran tota via, / e i aprendon per la via / cil c’al Poi lo volran saber » (Bemart de Ventadorn, Ges de chantar nom pren talens, éd. C. Appel, Halle, 1915, p. 21).

18 Compte rendu de R. Dragonetti, La technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise, Romania, 82, 1961, pp. 418-22.

19 Ibid., p. 419.

20 Ibid., p. 421.

21 « A la notion de sincérité, ici sans valeur, il faut substituer celle de ‘convenance’ à un système expressif déterminé » (Ibid., p. 419).

22 Zumthor connaissait bien son Dante dont il reconnaît volontiers l’importance pour sa propre formation. Dans une enquête publiée en 1984, il se vante d’avoir lu Dante en version originale dès 1935 (« Profession médiéviste. Réponse à une enquête de la revue Médiévales (1984) », repris dans Ecriture et nomadisme. Entretiens et essais, Montréal, l’Hexagone, 1990, p. 120).

23 « [Dante] oppose, aux langues romanes et germaniques, la grammatica, et désigne par ce dernier mot le latin, en tant qu’objet de réflexion, de prise de conscience claire et, par voie de conséquence, de tradition rigoureuse et d’enseignement. Il exprime cette opposition à l’aide d’une triple figure : les langues d’oïl, d’oc, de si, de jo, selon lui sont caractérisées par leur insertion dans le plan chronologique et géographique de l’histoire ; elles procèdent de la rupture qui survint à Babel, et se présentent dès lors liées à certains conditionnements spatiaux. Un double engagement, une double servitude, déterminent leur nature : elles sont définies par un double processus de dispersion – dans le temps et dans l’espace. La grammatica, en revanche, est un système d’expression artificiel, universel, et total, dû à une invention humaine » (Langues et techniques poétiques, op. cit., pp. 28-29 – je souligne).

24 Compte rendu de R. Dragonetti, La technique poétique des trouvères, op. cit., p. 422.

25 « Ecriture et nomadisme. Entretien avec André Beaudet », in Ecriture et nomadisme, op. cit., p. 42.

26 « Les ‘chansons d’amour’ (qui forment, et de beaucoup, la plus grande partie de ce corpus) présentent, d’occurrence en occurrence, des combinaisons innombrables à la surface, mais provenant d’une structure profonde presque immuable » (Essai de poétique médiévale, op. cit., p. 190).

27 Ibid., p. 191.

28 Ibid., pp. 189-90 (je souligne).

29 Ibid., p. 192.

30 Dante mélange un lexique de l’architecture avec celui du corps : « Et circa hoc sciendum est quod hoc vocabulum per solius artis respectum inventum est, videlicet ut in quo tota cantionis ars esset contenta, illud diceretur stantia, hoc est mansio capax sive receptaculum totius artis. Nam quemadmodum cantio est gremium totius sententie, sic stantia totam artem ingremiat ; nec licet aliquid artis sequentibus arrogare, sed solam artem antecedentis induere » (De Vulgari Eloquentia, II, viii, 9, 2).

31 Essai de poétique médiévale, op. cit., pp. 199-200.

32 « Présence de la voix. Cinq entretiens avec André Beaudet à Radio-Canada (1984) », Ecriture et nomadisme, op. cit., p. 60.

33 D’après l’édition critique établie par A. Lerond des Chansons attribuées au Chastelain de Couci, Paris, 1963, pp. 68-70.