L’« œuvre sans valeur »

La place du spectateur dans l’œuvre de Robert Filliou

« what’s happening ? »

Robert Filliou, Ample food for stupid thought

Tout artiste conscient des moyens qu’il utilise est conduit à s’interroger sur la place qu’il attribue au spectateur. Michael Fried, dans l’essai qu’il a consacré au Minimalisme américain en 1967 a même fait de ce problème le noyau d’une critique qui devait scinder l’histoire de l’art des années soixante et d’une certaine manière sonner le glas du modernisme1. Reprenant les arguments de Clement Greenberg, il remarquait que la planéité du tableau et sa délimitation constituaient les deux conditions – Greenberg disait les deux normes – qui définissaient en dernier recours la peinture moderniste, et il ajoutait que les œuvres qui appartenaient à cette catégorie possédaient une « présence », une autonomie, qui excluait le spectateur. A contrario, les formes, qui réfutaient cette spécificité que la peinture (et la sculpture) s’était efforcé de découvrir à travers un long processus de réduction, n’étaient que des objets, du non-art ou plus précisément du « théâtre ». Le Minimalisme qui avait pour but de construire une situation où le spectateur devait entrer en interaction avec un objet réduit à sa plus simple expression pour que la perception des relations internes de l’œuvre ne se substituent pas à une expérience d’ordre phénoménologique, était donc condamné, car « le succès ou même la survivance des expressions artistiques dépend de plus en plus de leur capacité à mettre en échec le théâtre »2. En fait, même si la réflexion de Fried signalait parfaitement la rupture séparant le Minimalisme de la tradition moderniste qui serait essentiellement représentée alors par l’expressionnisme abstrait et par son héritage, elle laisse aussi entrevoir les dénégations sur lesquelles elle s’appuyait. L’interprétation formaliste de Fried et Greenberg postule que la spécificité de l’art moderniste repose sur l’affirmation de son caractère optique, sur son refus d’être considéré comme un objet et sur la capacité de l’œuvre « elle-même totalement manifeste »3 à s’extraire de la présence du spectateur. Mais la butée de cette interprétation – le fait « qu’une toile tendue ou clouée existe déjà en tant que tableau, sans pour autant être nécessairement un tableau réussi »4 – fait apparaître le spectre du ready-made qu’ils avaient toujours voulu écarter. Fried était d’ailleurs parfaitement conscient de ce danger, puisque dans son texte il émettait quelques réserves à l’encontre de cette définition élémentariste en faisant remarquer que « la question de fond ne porte pas sur la nature de ces conditions minimales et pour ainsi dire intemporelles, mais plutôt sur ce qui à un moment donné est de nature à convaincre, à réussir en tant que peinture ». Pour que l’identité de la peinture ne se résolve pas « de façon triviale et nominale », il est nécessaire selon Fried que chaque œuvre soutienne « la comparaison avec la peinture du passé dont la qualité ne peut être mise en doute », et donc que le modernisme ne dissocie plus la question de savoir ce qui constitue l’art de peindre d’une interrogation sur sa qualité5. Point critique de cette définition « nominale », le ready-made défini par Duchamp comme un objet dont le « choix était fondé sur une réaction d’indifférence visuelle, assortie au même moment à une absence totale de bon ou de mauvais goût… en fait une anesthésie complète »6 contrevenait à tous critères du modernisme greenbergien ; mais il le faisait d’une manière d’autant plus inacceptable qu’il donnait une place décisive au spectateur. En effet, selon Duchamp, « ce sont les regardeurs qui font les tableaux »7.

Les ready-mades ont pour la plupart été conçus entre 1913 et 1920, mais leur réception a été beaucoup plus tardive : passés d’abord inaperçus et presque tous perdus, ils ne commencent à jouer un rôle déterminant dans l’histoire qu’à partir des années cinquante, lorsque Duchamp revient peu à peu au devant de la scène. Aux Etats-unis, c’est autour de John Cage qu’apparaissent les premiers signes de cette résurgence. Les formes qu’elle prend chez des artistes comme Robert Rauschenberg et Jasper Johns anticipent en fait largement sur les débats causés par l’irruption de Frank Stella en 1959, puis du Minimalisme quelques années plus tard. En posant les prémices du Pop art, ils délimitent aussi les contours que va d’abord adopter la réflexion sur le ready-made : l’image toute faite, en l’occurence, leur permettait de régler des problèmes purement picturaux. Ainsi dans Flag (1955), Johns pouvait, en reproduisant le drapeau américain, éliminer toutes les décisions concernant le format, la composition et le choix des couleurs. A un moment où l’expressionnisme abstrait dominait la scène artistique américaine, ces solutions avaient un caractère ouvertement polémique : d’une part, elles signifiaient un retour de la figuration ; d’autre part, elles déniaient toute valeur expressive et psychologique au geste pictural. Même si, par la suite, on a pu accuser Johns d’avoir procédé à une esthétisation du ready-made – notamment par rapport à Warhol qui sérigraphiait aussi mécaniquement que possible des motifs photographiques sur ses toiles – la rupture était d’autant plus manifeste que leur répertoire iconographique multipliait les références à une culture de masse que Greenberg avait condamnée dès 19398. Un des traits spécifiques de cette volonté de révoquer l’ego de l’artiste et de rapprocher – voire pour Cage de confondre – l’art et la vie, apparaît dans un changement d’attitude très net à l’égard du spectateur, où s’amorcent des formes concrètes de participation. Ainsi, même si elle n’implique pas nécessairement un passage à l’acte – contrairement à ce qu’une interprétation naïve pourrait faire croire – une œuvre comme Target, Do it yourself (1960) montre que la remarque de Duchamp pouvait être prise à la lettre. Bien qu’il ne soit pas possible d’exclure une provocation ironique, tous les facteurs sont réunis pour que le spectateur participe concrètement à sa réalisation : Johns lui « tend » un pinceau et des couleurs, et il lui propose même de cosigner le résultat. Dans le cas de Rauschenberg, on peut même dire que cette réflexion prépare son évolution ultérieure. En effet, les fameuses White paintings de 1951-52 sont moins des peintures d’inspiration néo-dadaïstes que des écrans qui doivent normalement être repeints régulièrement afin de présenter une surface aussi neutre que possible aux changements de lumière et aux effets contingents de l’environnement. Réalisées à une période où Rauschenberg travaille en étroite collaboration avec John Cage à Black Mountain College, elles peuvent être mises directement en relation avec 4’33”, interprété pour la première fois en 1952 par David Tudor. Si Cage, dans un texte qu’il consacre à Rauschenberg en 1961, reconnaît cette parenté et souligne par ailleurs tout ce que les Combine paintings partagent avec ses propres vues sur les rapports de l’art à la vie, Fried, pour sa part, confirme négativement ces liens en ne manquant pas de les mentionner ensemble comme des exemples caractéristiques de cette théâtralisation de l’expérience esthétique9.

Négligé par Fried, Allan Kaprow est aussi significatif de cette évolution : dans un article publié en octobre 1958 – donc peu après son premier « happening » (qui a eu lieu en avril de la même année) et à l’époque même où il suit les cours donnés par Cage à la New School for Social Research à New York – il dissocie, à partir d’une réflexion sur la peinture de Jackson Pollock, l’acte de peindre, la forme picturale, la taille des tableaux et les problèmes d’espace qui en découlent pour montrer que le dépassement de l’expressionnisme abstrait conduit directement aux concepts d’environnement et de happening10. En formalisant une situation où l’artiste et le spectateur sont supposés être interchangeables, Kaprow change radicalement les données de la création : comme l’indiquait l’annonce pour une série de happenings (qui n’a d’ailleurs pas abouti), l’assistance, sélectionnée et renseignée sur la teneur de la manifestation, participe activement à sa réalisation dans une ambiance souvent très ritualiste, tandis que la notion de spectateur disparaît11. Publié en 1967, lorsque ce genre de manifestations n’est plus marginal, l’article de Fried et la polémique qu’il déclencha, apparaissent en fait comme le dernier symptôme d’une crise où s’expriment surtout les difficultés de la critique formaliste à ancrer chaque pratique artistique dans son « aire de compétence ». En effet, son argumentation normative trace une limite dans une conception linéaire de l’histoire, que beaucoup d’artistes ne reconnaissent plus, bien que ses conséquences – notamment la distinction entre ce qui est art et ce qui ne l’est pas – ne cessent pas pour autant d’interférer sous d’autres formes dans leur activité12.

En Europe, si les termes du débat n’ont jamais été posé avec une telle acuité théorique – probablement parce que le champ artistique y était plus morcelé du fait de l’héritage esthétique propre à chaque pays, et parce qu’aucune forme d’abstraction n’a bénéficié d’un pouvoir d’identification et d’un investissement idéologique aussi grands que ceux de l’expressionnisme abstrait américain – l’évolution a suivi malgré tout une voie comparable. La référence dadaïste se retrouve dès le début des années cinquante dans les initiatives du Pop anglais, qui culminent d’une certaine manière en 1956 dans la contribution du Group two à l’exposition This is tomorrow (Londres, Whitechapel Art Gallery). Dans l’ensemble où chaque élément concourait soigneusement à repousser l’idée d’une quelconque hiérarchisation, le choc le plus brutal provenait incontestablement de la juxtaposition sur un même mur d’une reproduction des Tournesols de van Gogh, de l’image agrandie d’un robot, tirée d’un film de science-fiction, et d’une effigie de Marylin Monrœ. Cette volonté de saturer la perception, renforcée encore par un juke-box et un tapis spongieux qui émettait à chaque pas un arôme de fraise, montre comment la découverte d’une nouvelle culture de consommation, succédant aux rigueurs de l’après-guerre, est en train de modifier profondément l’esthétique Dada. Mais c’est surtout par les artistes que Pierre Restany a regroupé en 1960 sous le terme de « Nouveau Réalisme » que l’héritage de Duchamp est revisité le plus littéralement. La question de la place du spectateur n’étant jamais qu’une donnée parmi d’autres, comme c’est d’ailleurs le cas dans tous les travaux examinés ici, il est difficile, voire artificiel, de sérier ceux du Nouveau Réalisme en fonction de cette unique perspective. Sans tenir compte de l’ordre chronologique, quatre orientations principales peuvent néanmoins être dégagées : la ré-actualisation du ready-made, qu’il s’agisse des affiches lacérées par des passants, recueillies par Hains et Villeglé, ou des accumulations d’Arman ; la critique humoristique ou virulente de l’expressionnisme abstrait (de l’abstraction lyrique et/ou de la peinture informelle – puisque le champ visé n’est pas restreint ici par des précautions académiques) proposée par Tinguely avec les Métamatics, qui donnaient au spectateur l’occasion de se procurer des dessins parodiant mécaniquement la peinture de ces mouvements ; une percée vers l’assemblage et l’environnement chez Raysse, Klein (l’exposition du « vide », en 1959, à la galerie Iris Clert) et Arman (le « plein », l’année suivante dans la même galerie) ; et, en dernier lieu, une théâtralisation du rapport au spectateur, souvent plus chargée de pathos que celle que condamne Fried chez les artistes américains et qui trouve son expression maximaliste dans les « vente-cessions de zones de sensibilité picturale immatérielle » de Klein, et dans le journal « Dimanche » – copie quasi conforme du Journal du Dimanche diffusée le 27 novembre 1960 dans les kiosques parisiens – avec lequel Klein s’appropriait une journée de l’univers pour « présenter une ultime forme de théâtre collectif », en souhaitant que « tous, acteurs-spectateurs, conscients comme inconscients aussi de cette gigantesque manifestation, passent une bonne journée »13.

Aussi abusive et controversée qu’elle apparût, l’étiquette du néo-dadaïsme avait l’avantage à l’époque de signaler clairement ce qui séparait ces attitudes des pratiques artistiques traditionnelles. En empruntant un terme déjà consacré par l’histoire, la critique s’assurait donc à la fois d’une grille de lecture, accessible et relativement efficace, et d’un pouvoir de légitimation. Les interrogations sur la pertinence d’une désignation et d’un regroupement correspondent pour les acteurs de l’époque à la naissance et à la fin d’un processus au cours duquel s’impose la nécessité de définir une stratégie collective face au public. Lorsque la reconnaissance est jugée suffisante, cette nécessité s’avère parfois peu motivée et les préoccupations peuvent diverger rapidement. Ainsi, il est significatif que les clivages qui parcourent un groupe constitué, comme le Nouveau Réalisme, autour d’un manifeste apparaissent justement quand la « tutelle » du dadaïsme n’est plus acceptée par certains membres14. Si ce type de crise reflète un mode de fonctionnement interne en grande partie redevable aux avant-gardes du début du siècle, la situation qui se généralise dans les années soixante se caractérise par une plus grande souplesse. Le cosmopolitisme d’un groupe tel que Fluxus favorise des liens qui se concrétisent en des occasions précises, en fonction d’objectifs communs et en dépit aussi de malentendus plus ou moins cachés. Bien qu’il existe une définition puriste qui postule que Fluxus naît en 1961 et se termine en 1978 avec la mort de son fondateur, c’est-à-dire qu’il regroupe uniquement les travaux, réalisés ou non, que George Maciunas connaissait ou auxquels il a fait référence dans sa correspondance15, cette vaste combinaison d’esprit néo-dadaïste, de prémices de l’art conceptuel, d’idéaux anarchistes ou révolutionnaires, de pensée orientale et d’humour caustique, qui pouvait évidemment fortement varier d’un individu à l’autre, a vu converger beaucoup de figures atypiques.

Robert Filliou est une de ces figures. Rien ne le prédisposait en effet à être artiste. Né en 1926 dans le sud de la France, parti à vingt ans aux Etats-Unis où il fait notamment des études d’économie politique qui le conduiront à travailler pendant quatre ans pour les Nations-Unies à un programme de reconstruction en Corée, il lâche tout en 1954, et passe plusieurs années à voyager avec le rêve d’écrire. De retour à Paris en 1959, il s’essaie à l’écriture théâtrale lorsqu’il rencontre Daniel Spœrri. Danseur, chorégraphe, metteur en scène, auteur de poésie concrète, éditeur (notamment des Roto-reliefs de Duchamp) et bientôt co-signataire du manifeste du Nouveau Réalisme, Spœrri introduit Filliou dans un milieu où se croisent les futurs protagonistes de Fluxus16. Pour Filliou, qui se définira jusqu’à sa mort en 1987 comme poète, ce milieu a très probablement joué un rôle décisif, puisqu’il lui a permis d’intégrer son inclination pour le mot et pour la théâtralité à des formes artistiques qui venaient d’apparaître et qui échappaient de ce fait aux règles et aux hiérarchies imposées aux pratiques légitimess17.

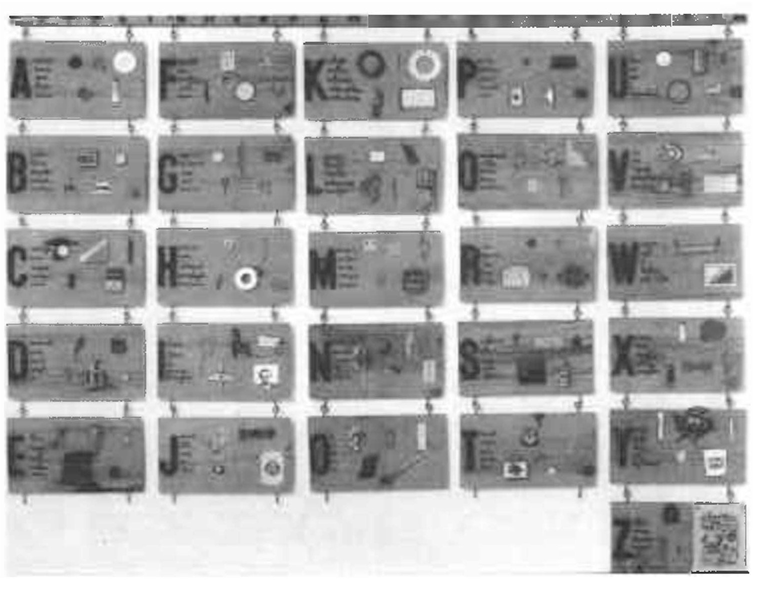

Sémantique générale qui date de 1962 permet de dégager des éléments qui vont jouer un rôle dans toute son œuvre. Sur chaque panneau correspondant aux lettres de l’alphabet se trouvent cinq mots qui complètent l’initiale et cinq objets. Avec un peu d’attention, le spectateur s’aperçoit que sur chaque support seul un terme désigne explicitement un des objets en présence. Mais cette observation doit immédiatement être nuancée, car certaines désignations ne touchent qu’à un des traits distinctifs de l’objet. Ainsi, sous « a », « Amora » renvoie à la marque du tube. Autre exemple, « unijambiste » se réfère au cheval auquel il manque trois jambes, et sous la même lettre, Filliou utilise d’autres adjectifs – « usé » et « uni » – qui peuvent, ne serait-ce que par leur nature syntaxique, qualifier presque indistinctement tous les objets. Une fois que le processus d’identification est établi, le jeu se complique donc très vite puisque le spectateur se trouve devant la possibilité d’explorer et de motiver à des degrés divers toutes les relations. En effet, si « rouge » peut s’expliquer par la présence d’un catadioptre, que viennent faire un biscuit écrasé ou une pièce de monnaie à côté de « rue », « rancune », « rire » et « rêve » ? L’extrême relativisme de cette « sémantique générale » trouve en fin de compte sa justification dans des embrayeurs – « je » et « ici », inscrits sous leur lettre respective – qui montrent que la pièce n’« existe » que dans une situation d’énonciation virtuelle, en fonction de celui qui va s’efforcer d’actualiser les relations qu’elle propose. Certes, Filliou a discrètement introduit dans la structure de l’œuvre les signes qui rappellent qu’on se trouve dans un contexte esthétique – sous « i », figure en guise de signature une photo de l’auteur et, sous « s », la date de réalisation ; mais ces données n’empêchent pas la notion d’œuvre d’art comme structure close, définitivement constituée, de vaciller. D’autant que le système de suspension, qui dès ce moment devient récurrent chez Filliou, permet d’accrocher les panneaux dans un ordre différent, voire tout à fait arbitraire. Modulaire et modulable, Sémantique générale symbolise alors l’idée de ce « dé à vingt-six faces » qu’est originellement l’alphabet.

Mais la percée la plus significative de Filliou dans ce débat où le problème posé par l’intégration du spectateur participe à une des fractures les plus radicales que le champ artistique ait connu, apparaît en 1969, lorsqu’il présente à Düsseldorf le « Principe d’Equivalence ». Avant de voir en quoi il consiste, il est utile de faire un détour pour donner un bref aperçu des réalisations des artistes qui travaillent directement sur la transformation du modèle moderniste. En créant les « objets spécifiques »18, les Minimalistes témoignaient de leur volonté de mettre fin à une distinction des pratiques artistiques fondée sur la spécificité de chaque médium, les recherches qui en résultent portent alors essentiellement sur la définition de l’art, de l’œuvre, et sur ses limites. Parmi les matériaux hétérogènes qui sont utilisés, le langage commence à jouer un rôle déterminant. Ainsi dans les Wall-drawings de Sol Lewitt, qui est généralement considéré comme un artiste minimaliste bien que ses travaux anticipent en fait sur ce qu’on appellera l’art conceptuel, l’œuvre est réduite à une proposition exposée dans un certificat doublé d’un diagramme. Le certificat définit la forme du dessin qui doit normalement être perçu sur un mur, mais il donne aussi la date et le lieu de sa première réalisation, ainsi que les noms de ceux qui l’ont exécuté. A partir du moment où le document est légitimé puisqu’il sert de signature, l’œuvre s’affranchit de sa condition matérielle. Bien que le terme ait souvent été contesté, on assiste donc à un mouvement de « dématérialisation » qui se confirme avec l’art conceptuel proprement dit. Même s’il n’a jamais accepté cette étiquette, Lawrence Weiner est probablement celui qui a le mieux formalisé cette situation. En janvier 1969, il publie la « déclaration d’intention » qui règle depuis lors toute sa production :

1. L’artiste peut réaliser la pièce

2. La pièce peut être réalisée par quelqu’un d’autre

3. La pièce ne doit pas nécessairement être réalisée

Chacune de ces possibilités est équivalente et conforme aux intentions de l’artiste. La décision et la condition d’existence de la pièce dépendent du destinataire au moment de la réception.

Autrement dit, les œuvres de Weiner relèvent de l’écrit. Ce sont des mots, des énoncés, qui peuvent donner lieu à des réalisations variées en fonction des circonstances, mais qui sont généralement visibles tels quels, dans des livres, dans des catalogues ou sur un mur.

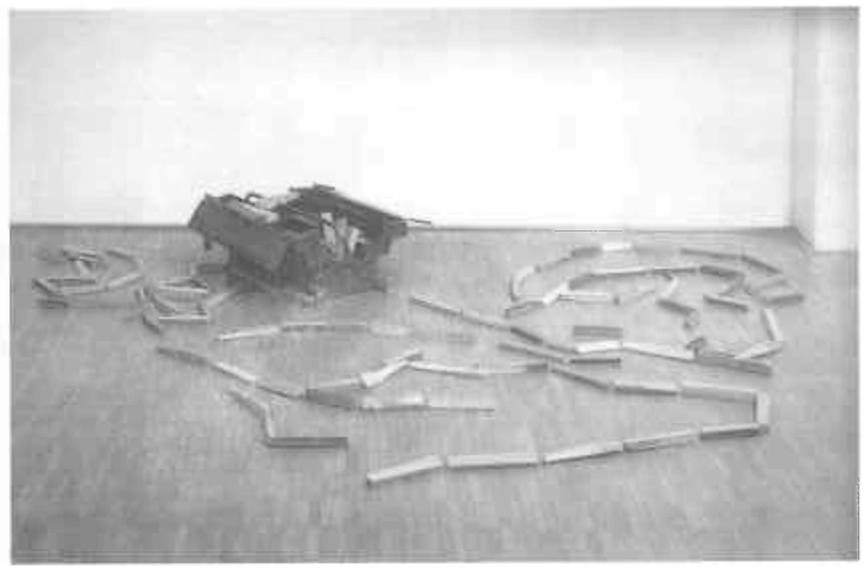

Au même moment (fin 1968-début 1969), Filliou présente le « Principe d’Equivalence » : réduit à son expression de base, il s’agit d’un support de bois sur lequel sont collées trois boîtes jaunes. La première contient une chaussette rouge, la deuxième une chaussette rouge renversée, la troisième est vide – ce qui doit s’énoncer ainsi, « bien fait, mal fait, pas fait ». Concrètement, on retrouve ici tous les traits caractéristiques de son œuvre : un goût prononcé pour le dérisoire et pour le bricolage qui le pousse à utiliser des matériaux et des objets usuels (ready-made), n’exigeant aucun savoir-faire particulier. Sous sa forme complète, l’œuvre présentée à la galerie Schmela était en fait plus complexe, puisqu’elle donnait au « Principe d’Equivalence » un pouvoir d’extension exponentielle. En effet, l’unité de départ – les trois boîtes et leur support – était à son tour reproduite trois fois, suivant le même principe, de sorte qu’à la cinquième reproduction, ses dimensions atteignaient dix mètres de long et deux de haut. Filliou, qui disait s’être « arrêté là par manque d’espace », avait calculé que s’il « avait fait une série de cent objets au lieu de cinq, le centième serait d’une longueur égale à cinq fois la circonférence de la terre » ; et, dans un geste qui s’apparentait à ceux que Klein et Manzoni avaient accomplis au début de la décennie, il se demandait s’il était « possible que le geste initial du ’Créateur’ n’ait consisté qu’à ’mettre une chaussette rouge dans une boîte jaune’ et que le Principe d’Equivalence soit depuis lors responsable de la création permanente de l’univers »19.

Mais le « Principe d’Equivalence » ne se limite pas à cette réalisation dérisoire et vertigineuse ; aussitôt formulé, il acquiert une fonction programmatique symbolisée d’abord par un tampon que Filliou a souvent appliqué directement sur ses propres travaux ou sur ses projets pour désigner leur état (bien fait, mal fait, pas fait). Allié à la notion de « Création Permanente » qui apparaît au même moment, il implique aussi une conception globale des rapports de l’art à la société.

Le plus intéressant dans cette triade, c’est que la distinction bien fait / mal fait rompt le schème dualiste fait / pas fait et qu’elle ne produit pas cette rupture en reconduisant, à la manière de Weiner, l’opposition entre l’artiste et l’autre (qu’il s’agisse d’un destinataire privilégié ou du public en général). Etendu à toutes les formes de l’activité humaine, ce principe n’a pas non plus pour but de porter une évaluation sentencieuse sur leur qualité. S’il existe des choses ou des actes « bien faits », ce sont d’abord ceux de spécialistes que Filliou révoque parce qu’ils sont précisément à l’origine des préjugés et des distinctions sociales. Dans le domaine de l’art, cette remise en cause de la compétence et du talent touche à un problème de légitimité. Comme le montre ironiquement le Projet pour les toilettes du Musée de Mönchengladbach (1969) où une troisième porte est réservée aux artistes, Filliou s’attaque au statut particulier qu’une définition traditionnelle de l’art confère à un individu, et du même coup à l’institution qui est chargée d’en recueillir les fruits. Simultanément, le « mal fait », revendiqué comme une valeur spirituelle, s’oppose aux hiérarchies qui structurent et ferment le champ artistique, et de manière plus idéaliste à la division du travail. Quant au « pas fait », dans un vaste mouvement de générosité qui incluait la « Réhabilitation des Génies de Café », un « Hommage aux Ratés » et une « Célébration de l’Esprit d’Escalier », Filliou y voyait le secret absolu de la « Création Permanente » :

not deciding

not choosing

not wanting

not owning

aware of self

wide awake

sitting quietly

doing nothing20.

Moins détaché que ne le laissent supposer ces affirmations, le projet de Filliou était de définir une « économie poétique » dans laquelle le processus de connaissance infini mis en évidence par le « Principe d’Equivalence » impose à chaque stade la nécessité de tenir compte de tout ce qui est « bien fait, mal fait, pas fait », en fonction toujours des acquis précédents. Exposée dans Teaching and learning as performing arts21, cette « économie poétique » est fondée sur une prise de conscience de l’aliénation de l’activité artistique, qui n’est en soi pas exceptionnelle à la fin des années soixante. Le manifeste Fluxus lancé par Maciunas en 1966 en faisait un de ses principaux enjeux22. Mais, comme Josef Beuys, qui a également participé à Fluxus quoique de façon ambiguë, Filliou s’efforce de proposer une alternative plus construite à ce qu’il appelle 1’« économie de la prostitution ». Leur position, comparable, part du fait que tout homme possède un potentiel de créativité qui devrait pouvoir s’exercer dans n’importe quel domaine, mais qui ne peut se développer dans des structures socio-économiques fondées sur la division du travail, parce qu’elles canalisent l’activité artistique vers la production d’objets pour la saisir comme marchandise dans un système d’échanges global. Dans Teaching and learning as performing arts, cette créativité qui se substitue idéalement à l’art comme pratique spécialisée, débouche logiquement pour l’artiste – bien que ce terme ne convienne plus ici – sur une fonction pédagogique nommée « governmental sculpture »23. Ce livre, conçu comme un modèle de participation pour le lecteur – Filliou dans son introduction lui laisse un blanc à côté de son autobiographie documentée pour qu’il puisse répondre à la question « who are you » ; il multiplie également les formes d’adresse et les incitations24 – contient un chapitre intitulé « Doing ourselves » qui énonce quelques propositions. La première, destinée aux enfants, « Playing the Bible », tourne autour d’une série de jeux (games) où la Bible sert de canevas au développement de la créativité25.

En inscrivant sur une œuvre constituée d’un châssis sommaire, partiellement recouvert de barre de bois, « I hate work which is not play », et en y ajoutant un panneau probablement trouvé sur lequel figure l’indication d’un prix (-70), Filliou tente visiblement d’intégrer les réflexions de Teaching and learning as performing arts dans sa pratique. La réponse la plus évidente à ce problème se trouve probablement dans la cohérence hétéroclite qui caractérise toute sa production : plus proche de l’objet trouvé que du ready-made à proprement parler, ce qui lui permet d’éviter les connotations industrielles et agressives qu’a souvent revêtu l’héritage de Duchamp, c’est surtout grâce au bricolage qui met en œuvre des matériaux et des instruments à portée de la main qu’elle suggère le jeu26. Mais certaines pièces donnent lieu à un rapport plus direct. C’est le cas, par exemple, de la Boîte à outil de la Création Permanente n° 2 (1969), remplie de morceaux de bois, pourvus à chaque extrémité d’un crochet qui permet de les assembler. La finalité de cette boîte à outil pose évidemment de nombreuses questions : s’agit-il d’un jeu à part entière et dans ce cas que vient-il faire dans un circuit artistique ? Quelles transformations affectent ce circuit et cet objet, lorsqu’ils acceptent – s’ils le font – les conséquences des codes qui les régissent l’un et l’autre ? Faut-il en déduire un paradoxe, et le musée, lieu du regard pur, a-t-il le moyen de le résoudre simplement, en interdisant de toucher aux bouts de bois ? Celui qui installe cette œuvre et qui décide sa configuration représente-t-il (au sens parlementaire du terme) le visiteur qui n’a plus alors accès au jeu et à la création ? La Boîte à outil de la Création Permanente peut-elle se suffire d’une signification allégorique ? Aucune de ces questions ne signifie qu’il faille renoncer à l’aspect concret et interactif de cette pièce, ou qu’en les formulant et en essayant d’y répondre on l’appréhende en termes « conceptuels ». Cette ambivalence même est révélatrice des enjeux et des problèmes que suscite sa réception. Comme « activité libre, spontanée » – ce qu’elle est à bien des égards – la Boîte à outil n° 2 risque en effet d’entraîner une interprétation purement formelle, limitée aux configurations diverses qu’elle peut adopter et en définitive aussi gratuite qu’elles. Ce n’est qu’à la condition d’être perçue comme une action exemplaire susceptible de catalyser et de structurer une prise de conscience, c’est-à-dire littéralement comme un outil, que la situation ludique rentre dans le cadre d’un projet – la « Création Permanente » – visant précisément à agir sur l’environnement où elle se trouve27.

Dans le « toilet book » que Filliou et George Brecht ont publié après avoir passé près de trois ans à Villefranche-sur-Mer où ils avaient ouvert « une sorte d’atelier-boutique », La Cédille qui sourit, qui avait pour but de s’occuper de « tout ce qui a ou n’a pas une cédille dans son nom », d’autres solutions sont apportées au problème des objectifs que se donne un jeu et de la valeur qu’ils prennent dans une situation donnée28. A côté de « scénarios d’une minute », d’enquêtes diverses, de reproductions de lettres, de dessins et de propositions pour des « events », figurent plusieurs sortes de jeux dont la portée apparaît parfois très limitée. Le propos devient moins innocent lorsque Filliou et Brecht touchent au domaine de l’art :

The Mystery Game I

A contribution to the Art of Painting :

Take……(a colored material)……

add to it……(a material which dries)…

and place it on……(a flat surface)…

by……(an action)………29

Contrairement à ce qu’on pourrait supposer, ces jeux ne sont pas plus réducteurs qu’ils ne sont en fait mystérieux ; en formalisant le processus à l’extrême et en supprimant autant que possible les codes culturels qui règlent normalement l’accès à la création esthétique, ils cherchent à plonger le lecteur dans une situation qui doit le pousser à réviser son attitude et ses critères de compréhension. Cette volonté de substituer à l’œuvre d’art la représentation des processus créatifs et une réflexion sur l’attitude esthétique est extrêmement courante à la fin des années soixante, et les raisons en sont multiples. Dans un contexte très politisé, en réaction contre la fétichisation des œuvres dans le musée et contre ce que beaucoup d’artistes ressentent, dans le prolongement de la pensée de Lukács et d’Adorno, comme une réification, accélérée par un marché en pleine expansion, les plus radicaux d’entre eux entreprennent de reconsidérer leur fonction sociale et de réfléchir au statut de l’œuvre d’art. L’exploration de nouveaux circuits de diffusion, la prolifération de « multiples » destinés à invalider l’aura qui s’attache à l’œuvre unique, l’utilisation de nouveaux médias tels que le livre, le film ou la vidéo, le choix de matériaux irrécupérables et le développement des manifestations éphémères font partie des solutions qu’ils imaginèrent – parallèlement à la mise en scène d’une créativité généralisée qui n’avait pas encore dégénéré dans sa parodie sociale.

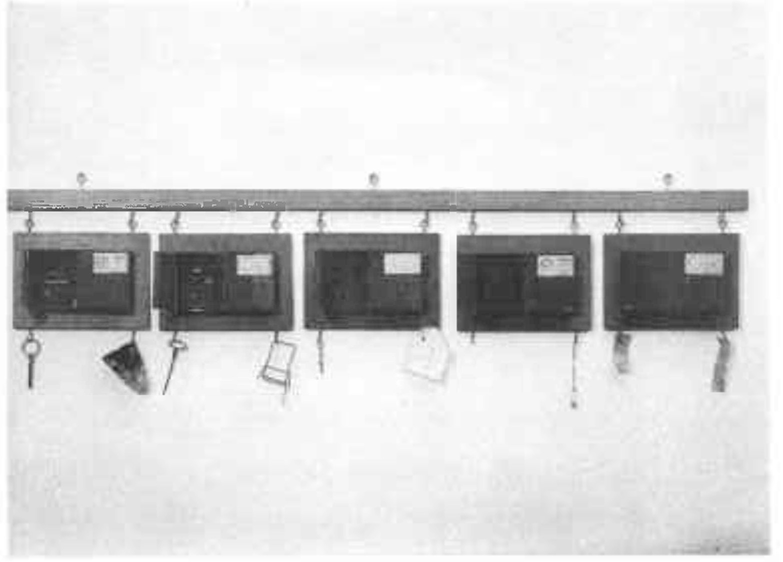

C’est dans ce contexte que Filliou réalise en 1969 un assemblage composé de cinq panneaux de bois supportant chacun une boîte, et d’objets divers, résidus anecdotiques et énigmatiques d’une activité où l’art et la vie prétendaient n’être qu’un. A l’intérieur de chaque boîte, derrière un battant mobile, se trouve l’inscription « œuvre sans valeur », confirmée ironiquement par un timbre à tarif nul émis par une poste de Düsseldorf. Si l’énoncé se referme symboliquement sur la forme de l’œuvre en y condensant les enjeux du travail de Filliou, il ne doit pas faire illusion. La valeur de cette pièce augmentera aussi longtemps que les techniques de conservation permettront de lui garder un semblant d’intégrité matérielle. Comme la « Création Permanente », l’« œuvre sans valeur » n’est donc qu’un mythe, mais c’est sûrement un des mythes les plus importants de l’art contemporain ; avant de l’attribuer à la naïveté, il vaut la peine de se demander pourquoi certains artistes ont accepté d’occuper une position naïve.

La place qui est attribuée au spectateur dans le circuit artistique constitue probablement un des nœuds du problème. Le ready-made contenant en lui-même les germes de son aliénation, c’est le lieu – en fait, l’institution – plus que le spectateur qui dispose du pouvoir de faire l’art, ce qui l’entraîne dans un cycle d’auto-légitimation d’où l’activité artistique se sent de plus en plus exclue. Les artistes qui s’efforcent alors de réfléchir à la crise que subit selon eux l’espace public ont pour la plupart en commun d’avoir posé un regard critique sur le geste accompli par Duchamp cinquante ans plus tôt et d’avoir rapidement mesuré l’alternative qui en découlait : quitter l’institution, en soulignant par exemple, à la manière du Land art, ses limites physiques, ou la reconnaître et agir en son sein pour tenter d’en modifier les critères théoriques et politiques30.

Si autrefois « l’introduction du principe du collage tendait à faire tomber les barrières (cadre et châssis, forme et format de la toile, socle de la sculpture, conventions diverses de métier et de matières) qui définissaient et protégeaient physiquement et symboliquement l’identité de l’objet figuratif »31, le bricolage, qui peut être situé dans la même lignée esthétique, et le jeu chez Filliou visent à abattre celles que représente le lieu, et à susciter un contact aussi étroit que possible entre le spectateur et l’œuvre d’art. Mais le caractère littéralement et délibérément utopique de cette démarche ne doit pas pour autant être compris comme une simple volonté d’ignorer les médiations qui interférent dans la perception esthétique. En effet, ses tentatives les plus lucides pour remédier à cette crise de légitimité ou pour en dénoncer les causes et les effets portent directement sur le rapport à l’espace d’exposition : comme pour de nombreux artistes qui ont alors collaboré à Fluxus, il s’agissait de réinventer le lieu de l’art. Ainsi, en 1962, Filliou créait la Galerie légitime : une casquette contenant des œuvres miniatures (d’autres artistes) qu’il promenait dans la rue. Inversément, lorsqu’il était invité par une institution officielle, Filliou s’est souvent servi de ces occasions pour provoquer des situations paradoxales ; ce fut le cas du Sommerreisebüro installé en 1970 dans les locaux (qui donnaient sur une vitrine) du Kabinett für aktuelle Kunst de Bremerhaven, transformés en bureau de voyage avec mobilier, prospectus et affiches ; et, plus encore du Territoire de la République Géniale qui occupait l’année suivante une salle du Stedelijk Museum à Amsterdam. L’exposition ne contenait aucune œuvre, aucun objet. Seul dans un espace presque vierge, Filliou cherchait alors à renouer avec des spectateurs, qui n’avaient plus rien à regarder, les fils d’une discussion sur le rôle de l’art, à l’écart des chemins battus de la consommation culturelle et avec l’intention de prendre acte – au moins symboliquement – de la fin du mythe moderniste de l’art pur, autonome, qui avait trouvé sa consécration dans l’invention du musée.

1. Jasper JOHNS, Target (Do it yourself), 1960, 20 X 10 cm, Collection Sonnabend, New York.

2. Robert FILLIOU, Sémantique générale, 1962, 149 X 182 X 6 cm, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach (Photo : Uwe H. Seyl, Stuttgart).

3. Robert FILLOU, Principe d’équivalence : bien fait, malfait, pas fait, 1968, 200 X 1000 cm, coll. Otto et Barbara Dobermann, Chef du Pont, Normandie ; en dépôt au Neues Museum Weserburg, Brême (Photo : Uwe H. Seyl, Stuttgart).

4. Robert FILLIOU, Œuvre sans valeur, 1969, 27,8 X 145,8 X 5,5 cm, coll. E. Andersch, Neuss (Photo : Uwe H. Seyl, Stuttgart).

5. Robert FILLIOU, The Permanent Creation Tool Box N° 2, 1969, Fermé : 20,5 X 56 X 20,5 cm, coll, part., Les Eyzies (Photo : Uwe H. Seyl, Stuttgart).

6. Robert FILLIOU, I hate work which is not play, 1970, 77 X 60 X 5,5 cm, coll. E., J. et J. Decelle, Paris (Photo : Maria Gillissen, Bruxelles).

____________

1 Cf. Michael Fried, « Art and Objecthood », publié d’abord dans Artforum en juin 1967, traduit en français dans Artstudio, no 6 (automne 1987), pp. 11-27. Toutes les mentions à ce texte se rapportent dorénavant à sa traduction. L’article de Greenberg cité par Fried – « After Abstract Expressionism » – a paru pour la première fois dans Art International en octobre 1962, (traduction française dans Regards sur l’art américain des années soixante, Paris, éditions Territoires, 1979, pp. 10-20).

2 Michael Fried, « Art and Objecthood », op. cit., p. 22.

3 Ibid., p. 26.

4 Clement Greenberg, op. cit., p. 18.

5 Pour tout ce passage voir Michael Fried, op. cit., p. 15, n. 5.

6 Marcel Duchamp, « A propos des ready-mades », in Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1975, p. 191. La citation est extraite d’une communication donnée par Duchamp en 1961, lors d’un colloque organisé dans le cadre de l’exposition The Art of Assemblage à New York (ΜoΜΑ).

7 Marcel Duchamp, in Duchamp du signe, op. cit., p. 247.

8 Cf. Clement Greenberg, « Avant-garde et kitsch », in Art et culture – essais critiques, Paris, Macula, 1988, pp. 9-28.

9 Commençant par une dédicace sans ambiguïté : « A qui de droit : Les tableaux blancs sont venus d’abord ; mon morceau silencieux plus tard », Cage y renvoie à plusieurs reprises aux White paintings : « Les tableaux blancs étaient des aéroports pour les lumières, les ombres, les particules. », « (Les tableaux blancs attrapaient tout ce qui leur tombaient dessus ; pourquoi est-ce que je ne les ai pas regardés avec ma loupe ?…) », cf. « Robert Rauschenberg, artiste, et son œuvre », in Silence, Paris, Denoël, 1970, pp. 55, 60, 64. Quant aux critiques de Fried, elles sont également dépourvues d’ambiguïté : « Ainsi ne pas savoir reconnaître l’immense différence de qualité qui existe entre la musique de Carter, disons, et celle de Cage ou entre les peintures de Louis et celles de Rauschenberg, signifie que les distinctions véritables – d’abord entre musique et théâtre et ensuite entre peinture et théâtre – sont évincées par l’illusion que les barrières entre les différentes expressions artistiques sont en train de s’effondrer (Cage et Rauschenberg étant à juste titre considérés comme semblables) et que ces expressions artistiques elles-mêmes semblent au moins glisser vers une sorte de synthèse finale, implosive et infiniment souhaitable » (« Art and objecthood », op. cit., p. 24).

10 Cf. Allan Kaprow, « The legacy of Jackson Pollock », Artnews, vol. 57, no 6 (octobre 1958), pp. 24-27 et 55-57. Les photographies et le film de Hans Namuth montrant Pollock au travail et d’autre part le fait que le terme d’« action painting », proposé par Harold Rosenberg en 1952, ait été en concurrence à l’époque avec celui d’« expressionnisme abstrait » peuvent contribuer à expliquer l’analyse de Kaprow.

11 Le texte de l’annonce diffusé par la Smolin Gallery (New York) en 1963 était le suivant :

« Four happenings by Allan Kaprow are planned and will be announced singly. Their common title « fight », will apply to sub-themes : combat, money, eating and sex. A description of each happening will be mailed in advance, and after reading it, those wishing to take part may contact Mr. Kaprow, who will select from them. The events will be performed without spectators. » (Reproduit dans Hans Sohm et Harald Szeemann, Happening & Fluxus, Cologne, kölnischer Kunstverein, 6 novembre 1970 – 6 janvier 1971, n.p. (en face de la date de parution présumée de l’annonce : 00.10.63).)

12 En témoigne notamment cette déclaration de Don Judd, un des principaux protagonistes du Minimalisme, qui prétendait conclure (avec une certaine pointe d’exaspération) : « Le « non-art », l’« anti-art », l’« art du non-art », et l’« art anti-art » sont des termes qui ne veulent rien dire. Si quelqu’un affirme que son travail participe de l’art, c’est de l’art » (Don Judd, Ecrits 1963-1990, Paris, Daniel Lelong éditeur, 1991, p. 22 ; première publication dans le catalogue de l’exposition Primary structure : Younger American and British sculptors, New York, The Jewish Museum, avril-juin 1966).

13 Cf. Yves Klein, « Actualité », Dimanche, 27 novembre 1960. Sur le même mode, il faut signaler le Socle du monde de Manzoni (1961).

14 Ce qui se produisit lors de l’exposition 40° au-dessus de Dada en mai 1961. L’événement donna lieu à une dissolution temporaire du groupe. Le problème discuté au cours d’une Journée des observateurs neutres portait sur la filiation du Nouveau Réalisme à Duchamp et sur le rôle de Restany à l’intérieur du groupe (voir 1960, les Nouveaux Réalistes, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 15 mai-7 septembre 1986, p. 81). Sans forcément provoquer des protestations, la question des étiquettes aboutit parfois à des assimilations très larges d’un point de vue rétrospectif ; ainsi, en 1962, les « popartists » américains (Warhol, Dine, Wesselman, Lichtenstein, Oldenburg…) exposaient à la galerie Sidney Janis à New York, donc sur leur terrain, en compagnie des Nouveaux Réalistes français sous le titre The New Realists.

15 C’est la définition avancée par Jon Hendricks dans Fluxus codex, New York, Harry N. Abrams Inc., 1988. Motivée par un critère très pragmatique – l’inventaire de la collection de Gilbert et Lila Silverman –, elle n’évite pas un travers gênant, puisqu’en cataloguant minutieusement les projets et les éditions, elle met dans l’ombre les happenings, actions et performances qui furent une part essentielle de l’activité de Fluxus.

16 Sur le rôle de Spœrri dans l’initiation de Filliou aux arts plastiques, voir Daniel Spœrri, « Filliou ist mein grosser Bruder, aber ich bin seine Mutter – Ein Interview von Hans-Werner Schmidt, München, 21. Juni 1988 », in Robert Filliou 1926-1987. Zum Gedächtnis, Düsseldorf, Stätdtische Kunsthalle, 6 août-11 septembre 1988, pp. 10-20.

17 Sur Filliou, voir avant tout : The Eternal Networks Presents Robert Fillliou, Hanovre, Sprengel-Museum, 13 juillet-2 septembre 1984 ; et Robert Fillliou, Paris, MNAM/Centre Georges Pompidou, 10 juillet-15 septembre 1991.

18 C’est le terme que Don Judd utilise pour désigner son travail et par extension les œuvres en trois dimensions (minimalistes) qui ne relèvent plus de la sculpture ; cf. Don Judd, « Specific Objects », in Regards sur l’art américain des années soixante, op. cit., pp. 65-72.

19 The Eternal Networks Presents Robert Fillliou, op. cit., p. 59.

20 Voir Robert Fillou, Teaching and learning as performing arts/Lehren und lernen als Aufführungskünste, New York-Cologne, Verlag Gebr. König, 1970, p. 95. Le « secret absolu de la Création Permanente » va en fait de pair avec ce dernier avatar ironique des « -ismes » qu’est l’« Autrisme » :

Quoi que vous pensez, pensez à autre chose.

Quoi que vous fassiez, faites autre chose. (Ibid., pp. 90-95.)

21 La référence au terme générique de « performance » utilisé pour décrire les formes d’art qui apparaissent à cette époque dans la mouvance des « happenings », n’est évidemment pas innocente.

22 « flux-art-nonart-amusement forgœs distinction between art and nonart, forgœs artist’s indispensability, exclusiveness, individuality, ambition, forgœs all pretension towards significance, rarity, inspiration, skill, complexity, profundity, greatness, institutional and commodity value. » (Reproduit dans Fluxus codex, op. cit., p. 29.)

23 Bien que sa conception du rôle de l’artiste ait été plus thérapeutique que pédagogique, il faut signaler que Beuys utilisait le terme de « sculpture sociale » pour désigner un travail qui visait également à modeler le corps de la société. Par contre, il a poussé ses projets beaucoup plus loin que Filliou. En effet, dans l’intention de perpétuer et de dépasser les manifestations Fluxus, il fondera successivement le « Parti allemand des Etudiants » (1967) et l’« Organisation pour la Démocratie Directe » (1971) ; enfin, après avoir établi avec Heinrich Böll en 1974 les principes directeurs de la « Free International University for Creativity », il briguera en 1979 un siège au Parlement européen sur la liste des « Verts » allemands.

24 Voir par exemple p. 12 : « Whatever I say is irrelevant if it dœs not incite you to add up your voice to mine » ; p. 15 : « Reading is also a performing art » ; p. 25 : « You using up your space ? Here’s some more ».

25 Page 185, Fillou donne notamment l’exemple suivant :

« Teaching children to make pœms. It can be a sort of bingo game : On the cards, below the number, a word is written, the words most frequently found in biblical pœms. The winner of the bingo game must make a verse with the 5 words of his winning straight. All the verses of all the winners make a pœm. »

Signalons également que même si Filliou répond avec la Bible à une exigence spirituelle, l’exemple n’est pas exclusif :

« If they [the children] are of a different religion, to apply my technique to the teaching of their sacred, legendary books – the Koran, the writings of Laotse, Confucius, the Hindu and the Buddhist Masters, or Marxism for that matter, in terms of games and performances.

If they ignore ancient religion, or don’t care, to consider their national history, geography, sociology, ethnology, etc. » (p. 180).

26 Il n’est pas inutile de noter ici, d’une part, que Lévi-Strauss rappelle qu’à l’origine le verbe « bricoler » faisait référence à certaines formes de jeu, et, d’autre part, que sa célèbre distinction entre le bricoleur et l’ingénieur trouve de nombreux échos chez Filliou. Voir Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, pp. 26-33.

27 C’est notamment le sens de la réflexion que Tomás Maldonado porte brièvement sur le jeu dans un essai où il examine les problèmes idéologiques que pose la notion d’environnement – membrane médiatrice, comme il le dit, entre l’homme et lui-même, entre l’homme et la réalité, entre l’homme et l’histoire – et les modes d’action que suppose chaque approche de cette notion :

« Il y a, par exemple, le typique faire sans projet, le faire qui habituellement échappe à tout plan rationnel formulé a priori : le jeu. Il y a aussi le typique projet sans action, le projet dont le but fondamental n’est pas la réalisation immédiate : l’utopie.

Dans ce contexte – et seulement dans celui-là – le jeu est, pour nous, l’activité libre, spontanée ; le jeu sans code préétabli, sans « règles du jeu », sans un système de renforcements ou de punitions qui pourrait étouffer la liberté du joueur. L’utopie, comme nous le verrons par la suite, peut être définie en termes très différents ; pour le moment, et seulement à titre provisoire, nous pouvons dire qu’elle est aussi une activité libre et spontanée, c’est-à-dire sans aucune sujétion aux exigences du quid et ora, cf. p. 226. sans aucune obligation d’une vraisemblance ou d’une plausibilité immédiates. Comme on le voit, il existe un lien évident entre jeu et utopie : la gratuité. Une gratuité, d’ailleurs, qui n’est pas absolue, étant donné que tous les deux se présentent, dans une certaine mesure, comme des exercices préparatoires : le jeu pour le faire, l’utopie pour le projeter. » (Tomás Maldonado, Environnement et idéologie, Paris, 10/18, 1972, p. 26-27).

Pour Maldonado, la liberté laissée au joueur n’est pas décisive, l’important est d’arriver par la conceptualisation de l’environnement à dépasser cette gratuité, issue d’une distinction entre faire et projeter qui ne peut être qu’exceptionnelle. Il faut noter également que cet essai a été écrit, comme il le dit dans la préface, « comme une réponse – positive ou négative – à ces courants d’idées qui ont été actualisés dernièrement par le mouvement de révolte des jeunes ». En effet, l’articulation du ludique, de l’esthétique et du politique suscite alors de nombreuses interrogations, dont on retrouve la trace symptomatiquement dans les réactions des appareils politiques et des groupes extrémistes au contenu ludique des manifestations et des revendications apparues pendant et après mai 68. Pour mieux comprendre ces tentatives d’articulation, il serait certainement nécessaire de revenir sur les propositions radicales de l’Internationale situationniste et sur son rôle souterrain (encore difficile à évaluer). Sur le situationnisme et mai 68, voir Hervé Hamon et Patrick Rotman, Génération – 1. Les années de rêve, Paris, Seuil, 1987, pp. 394-399 ; de manière générale et sur ses liens avec la scène artistique, voir Jean-François Martos, Histoire de l’Internationale situationniste, Paris, éditions Gérard Lebovici, 1989.

28 Cf. George Brecht et Robert Filliou, Games at the cedilla or the Cedilla takes Off, New York/Toronto/Frankfurt-am-Main, Something Else Press Inc., 1967. Le terme d’« atelier-boutique » est employé par Filliou dans Teaching and learning as performing arts (voir pp. 198-199) ; pour préciser le terme de « toilet-book », Filliou a aussi écrit qu’il s’agit d’un livre « que l’on peut ouvrir au hasard, à n’importe quelle page » (The Eternal Network presents Robert Fillliou, op. cit., p. 40).

Quant à George Brecht, très lié à Fluxus, il est l’« inventeur » des events, sorte de « mini-happenings » basés sur des canevas très courts qui peuvent n’impliquer que des objets et donner lieu à des réalisations parfois presque imperceptibles. Par exemple :

BED EVENT

Discover or arrange :

a white bed

a black item on or near it

(Ces events sont rassemblés dans la Water-Yam, éditée pour la première fois par Maciunas en 1962.) Comme Kaprow, Brecht a suivi les cours donnés par Cage en 1958- 59 à la New School for Social Research.

29 Cf. George Brecht et Robert Filliou, op. cit., n.p. Le même traitement est réservé à la sculpture, à la musique, à la poésie et à « l’art de l’assemblage ».

30 Ces préoccupations ont d’ailleurs aussi touché certains conservateurs, tel Jean Leering qui, au terme d’une évolution radicale finit par entrer en conflit avec les autorités municipales d’Eindhoven, et par démissionner du Van Abbemuseum en 1973 ; ou William Rubin, conduit, sur un mode plus pragmatique, à constater en 1974, alors qu’il était directeur au ΜoΜΑ (New York), que le concept de musée correspondait à un certain contenu historique (cf. « Talking with William Rubin : “The museum concept is not infinitely expandable” », in Amy Baker Sandback, Looking critically : 21 years of Artforum Magazine, Ann Harbor Michigan, Umi Research Press, 1984, pp. 166-172). Pour un témoignage et un point de vue global sur ce sentiment de crise de l’espace public qui n’est évidemment pas un phénomène propre au contexte artistique, voir Jürgen Habermas, L’espace public, Paris, Payot, 1986, notamment les deux dernières parties du chapitre 5 : « De la culture discutée à la culture consommée : évolution du public » et « L’effacement du modèle : les grandes lignes du déclin de la sphère publique bourgeoise et son évolution », (le texte original a été publié en 1962).

31 Cf. Maurice Besset, Que c’est le lieu, et non l’objet lui-même, qui fait l’art…, Neuchâtel, galerie Media, 1985, n.p.