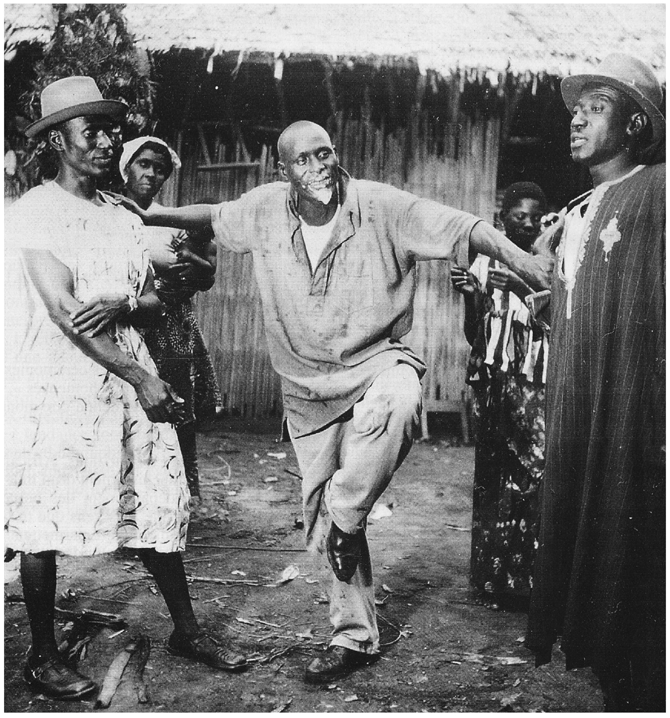

Jean Rouch, Les Maîtres fous, 1956

Il y a trois raisons au moins qui m’ont donné envie de passer le film de Jean Rouch1, Les maîtres fous, dans le cadre de cette recherche sur « Violence et émotions » : c’est un film qui m’émeut particulièrement ; il est plein d’émotions et de violence ; et il a provoqué à sa sortie une certaine effervescence dans le monde des ethnologues.

Si ce film m’émeut, c’est que j’ai l’impression d’y voir naître sous mes yeux une religion – une religion qui, comme toutes les religions, se fait de bric et de broc, se construit d’éléments qui peuvent nous paraître, à priori, contradictoires.

Un des piliers de l’histoire des religions est constitué par Les formes élémentaires de la vie religieuse d’Emile Durkheim, paru en 1912. On connaît bien à la fois son aspect traditionnel, ancré dans l’évolutionnisme du XIXe siècle, et son aspect révolutionnaire, annonçant le structuralisme.

Pour Durkheim et pour d’autres savants de son époque tel Sigmund Freud2, les aborigènes d’Australie et leur système totémique, avec prohibition de l’inceste, interdits alimentaires sur l’animal totémique et emblème représentant le clan, constituaient la forme la plus simple de religion, donc la plus ancienne, celle à l’origine de toutes les autres. On sait maintenant, avec Claude Lévi-Strauss3, que le système totémique est une illusion anthropologique et, avec des travaux de terrain plus récents, que les sociétés aborigènes ont développé des systèmes de parenté et des relations entre le temps présent et le temps mythique d’une grande complexité et d’une relative variété.

Mais Durkheim propose aussi la distinction entre profane et sacré, issue d’une « classification des choses, réelles ou idéales, que se représentent les hommes, en deux classes, en deux genres opposés »4. Il affirme que la religion est « une chose éminemment collective », et en arrive à la définition suivante :

Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Eglise, tous ceux qui y adhèrent5.

La religion, finalement, est un culte que la société se rend à elle-même, la partie, ce qui est séparé, valant pour le tout. C’est là l’aspect « froid », pourrait-on dire, de la théorie de Durkheim. Mais il y a un autre aspect, « chaud » celui-là, qui n’a pas été mis en valeur autant que l’autre.

C’est toujours à propos de l’Australie qu’il parle de la naissance de la religion dans « l’effervescence », « l’exaltation », « la frénésie ». Il prend pour paradigme de ces « facultés émotives et passionnelles », mises en œuvre dans la « force collective » du clan, un rite des Warramunga. J’aimerais citer une partie de sa description de la cérémonie6 :

La cérémonie proprement dite, à laquelle assistèrent Spencer et Gillen, ne commença qu’une fois la nuit arrivée. Vers dix ou onze heures du soir, Uluuru et Kingilli arrivèrent sur le terrain ; ils s’assirent sur le tertre et ils se mirent à chanter. Ils étaient tous dans un état d’évidente surexcitation (every one was evidently very excited). Un peu plus tard dans la soirée, les Uluuru amenèrent leurs femmes et les livrèrent aux Kingilli, qui eurent commerce avec elles. On introduisit alors des jeunes gens récemment initiés auxquels toute la cérémonie fut expliquée en détail et, jusqu’à trois heures du matin, les chants se poursuivirent sans interruption. Alors eut lieu une scène d’une frénésie vraiment sauvage (a scene of the wildest excitement). Tandis que les feux, allumés de tous les côtés, faisaient ressortir violemment la blancheur des gommiers sur le fond des ténèbres environnantes, les Uluuru s’agenouillèrent les uns derrière les autres à côté du tumulus, puis ils en firent le tour en se soulevant de terre, d’un mouvement d’ensemble, les deux mains appuyées sur les cuisses, pour s’agenouiller à nouveau un peu plus loin, et ainsi de suite. En même temps, ils penchaient leurs corps tantôt à droite, tantôt à gauche, poussant tous à la fois, à chacun de ces mouvements, un cri retentissant, véritable hurlement, Yrrsh ! Yrrsh ! Yrrsh ! Cependant, les Kingilli, dans un grand état d’exaltation, faisaient résonner leurs boomerangs et leur chef était encore plus agité que ses compagnons. Une fois que la procession des Uluuru eut fait deux fois le tour du tumulus, ils quittèrent la position agenouillée, s’assirent et se remirent à chanter ; par moments, le chant tombait, puis reprenait brusquement. Quand le jour commença à poindre, tous sautèrent sur leurs pieds ; les feux qui s’étaient éteints furent rallumés, les Uluuru, pressés par les Kingilli, attaquèrent furieusement le tumulus avec des boomerangs, des lances, des bâtons, en quelques minutes il fut mis en pièces. Les feux moururent et ce fut un profond silence.

Une scène plus violente encore est celle à laquelle les mêmes observateurs assistèrent pendant les cérémonies du feu, chez les Warramunga.

Déjà, depuis la tombée de la nuit, toutes sortes de processions, de danses, de chants avaient eu lieu à la lumière des flambeaux ; aussi l’effervescence générale allait-elle croissant. A un moment donné, douze assistants prirent chacun en main une sorte de grande torche enflammée et l’un d’eux, tenant la sienne comme une baïonnette, chargea un groupe d’indigènes. Les coups étaient parés au moyen de bâtons et de lances. Une mêlée générale s’engagea. Les hommes sautaient, se cabraient, poussaient des hurlements sauvages ; les torches brillaient, crépitaient en frappant les têtes et les corps, lançaient des étincelles dans toutes les directions. « La fumée, les torches toutes flamboyantes, cette pluie d’étincelles, cette masse d’hommes dansant et hurlant, tout cela, disent Spencer et Gillen, formait une scène d’une sauvagerie dont il est impossible de donner une idée avec des mots. »

On conçoit sans peine que, parvenu à cet état d’exaltation, l’homme ne se connaisse plus. Se sentant dominé, entraîné par une sorte de pouvoir extérieur qui le fait penser et agir autrement qu’en temps normal, il a naturellement l’impression de n’être plus lui-même. Il lui semble être devenu un être nouveau : les décorations dont il s’affuble, les sortes de masques dont il se recouvre le visage figurent matériellement cette transformation intérieure, plus encore qu’ils ne contribuent à la déterminer. Et comme, au même moment, tous ses compagnons se sentent transfigurés de la même manière et traduisent leur sentiment par leurs cris, leurs gestes, leur attitude, tout se passe comme s’il était réellement transporté dans un monde spécial, entièrement différent de celui où il vit d’ordinaire, dans un milieu tout peuplé de forces exceptionnellement intenses, qui l’envahissent et le métamorphosent. Comment des expériences comme celles-là, surtout quand elles se répètent chaque jour pendant des semaines, ne lui laisseraient-elles pas la conviction qu’il existe effectivement deux mondes hétérogènes et incomparables entre eux ? L’un est celui où il traîne languissamment sa vie quotidienne ; au contraire, il ne peut pénétrer dans l’autre sans entrer aussitôt en rapport avec des puissances extraordinaires qui le galvanisent jusqu’à la frénésie. Le premier est le monde profane, le second, celui des choses sacrées.

Cette description pourrait s’appliquer, mutatis mutandis, aux Maîtres fous et aux « heures d’effervescence créatrice », pour employer une autre expression de Durkheim, durant lesquelles se crée sous nos yeux l’Eglise des Haukas, dans la campagne d’Accra, au Ghana, en 1954.

Mais cette émotion qui est la mienne à voir ainsi naître une religion est due aussi à l’art du cinéaste, bien sûr. Jean Rouch pratique un cinéma du corps et des émotions, ce qu’il appelle « ciné-transe » et définit ainsi7 :

Pour moi, donc, la seule manière de filmer est de marcher avec la caméra, de la conduire là où elle est le plus efficace, et d’improviser pour elle un autre type de ballet où la caméra devient aussi vivante que les hommes qu’elle filme. C’est là la première synthèse entre les théories vertoviennes du « ciné-œil » et l’expérience de la « caméra participante » de Flaherty. Cette improvisation dynamique – que je compare souvent à l’improvisation du torero devant le taureau – ici, comme là, rien n’est donné d’avance, et la suavité d’une faena, n’est pas autre chose que l’harmonie d’un travelling exécuté en marchant, en parfaite adéquation avec les mouvements des hommes filmés.

Ici encore, c’est une question d’entraînement, de maîtrise du corps qu’une gymnastique adéquate permet d’acquérir. Alors, au lieu d’utiliser le zoom, le caméraman réalisateur pénètre réellement dans son sujet, précède ou suit le danseur, le prêtre ou l’artisan, il n’est plus lui-même mais un « œil mécanique » accompagné d’une « oreille électronique ». C’est cet état bizarre de transformation de la personne du cinéaste que j’ai appelé, par analogie avec les phénomènes de possession, la « ciné-transe ».

Que filme-t-il donc ? Une cérémonie dominicale, à la campagne, à laquelle participent des ouvriers, des contrebandiers, des dockers ou des voleurs émigrés du Nigéria au Ghana, qui sont possédés par les esprits Haukas et rejouent les scènes ordinaires de la colonisation. Le film est résumé ainsi dans le numéro de Ciném Action consacré à Jean Rouch8 :

Le documentaire commence dans la ville d’Accra au Ghana, en 1954. Dockers, contrebandiers, vendeurs, mineurs… sourient et se laissent filmer. La caméra les suit, suit les cortèges des prostituées mécontentes, des petites sœurs du Christ… puis se rend au marché du sel, où là, des hommes jouent aux cartes, lisent le journal, dorment, entre deux crises ! Entretemps, nous aurons appris que ces hommes – si sages – venus des grandes savanes calmes du Niger, quittent la ville, le dimanche, et livrent leur esprit, lors de rites de possession, aux Haukas : dieux nouveaux, dieux de la force. Des dieux qui leur donneront la force de se métamorphoser, pour mieux redevenir eux-mêmes.

C’est ceux-là, émigrants nigériens, que nous suivons, ce dimanche matin quand ils se rendent loin de la ville, dans la concession de Montyeba, chez le grand prêtre des Haukas, lui aussi du Niger et grand planteur de cacao. C’est ici, ce jour-là, et pour un jour seulement, que nous assisterons au passage collectif d’un état à l’autre, à des défigurations qui feront de ces Africains, ni des dieux, ni des maîtres, ni des fous, mais des hommes qui tentent de se défaire de leurs démons intérieurs et du protocole de Queen Elisabeth.

Dans la poussière, parmi les villageois conscients d’être filmés, en présence de la statue du gouverneur sculptée à l’africaine, le novice est présenté aux Anciens. Il est en crise depuis un mois déjà et depuis un mois, il déterre les cadavres. Viendront ensuite les repentis, pour une confession publique. L’un a trompé sa femme et est devenu impuissant. L’autre ne se lave jamais. Le troisième se moque des Haukas. On peut imaginer, hors champ, une liste de symptômes plus longue. Les Anciens leur demandent de sacrifier un bélier et un poulet. Le sang est versé. Il leur faut prêter serment, sur une termitière peinte en noir et blanc représentant le palais du gouverneur et jurer de ne plus recommencer. Puis ils sont conduits hors de la concession, par des sentinelles hilares, armées de fusils en bois, qui regardent la caméra droit dans les yeux. Ils ne seront autorisés à revenir qu’en pleine crise.

Une fois les maladies soignées, lors de la première cérémonie, le rituel de possession des Anciens peut commencer. Vêtus de haillons, inconscients de ceux qui les entourent et de la caméra qui les serre de près, agités de gestes incohérents, les yeux révulsés, la bave écumant aux lèvres, les Anciens entrent en transe pour occuper chacun un rôle précis : Caporal de garde. Conducteur de locomotive. Capitaine de la mer Rouge. Madame Salsa, femme du premier officier français arrivé au Niger. Gouverneur. Secrétaire Général. Méchant Commandant. Tous sont là, réunis pour inspecter le palais du gouverneur et répondre à une question d’importance : Le palais (la termitière) a-t-il été bien peint ?

Tout est désordre, et pourtant tout est codifié. Tout semble anormal et pourtant tout s’explique, nous dit le cinéaste, qui convoque aussitôt dans le champ, le gouverneur britannique, le vrai. Nous le voyons, le jour de l’ouverture de l’Assemblée, sortant de sa belle et grosse voiture, avec panache et plumet. Des Africains le regardent, et peut-être, y a-t-il, parmi eux, quelques-uns de là-bas, venus s’inspirer des puissants officiels pour les cérémonies religieuses de leur secte, se met à penser Jean Rouch. Et, effectivement, un peu plus tard nous verrons la transformation du plumet en œuf frais, cassé sur la tête de la statue du gouverneur avec humour et dérision.

Etre un Hauka, c’est n’avoir plus peur de rien. Ne pas avoir peur des Maîtres. Alors les Haukas deviennent les Maîtres. Ne pas avoir peur du feu. Alors les Haukas se frappent de torches enflammées. Ils font feu de tout maître. Ne pas avoir peur de braver l’interdit suprême : manger du chien. Alors les Haukas tuent un chien, boivent à la gorge de celui-ci le sang chaud qui coule, le dépècent et le mangent, après avoir plongé leurs mains dans le chaudron d’eau bouillante où le chien a cuit.

Mais la nuit tombe, les taxis sont loués pour la journée. La fête est finie, elle a été belle. Il est temps de regagner la ville où dès le lendemain, nous retrouverons sur le marché du sel ces Africains de la veille, redevenus normaux, retournés à leur condition. Alors seulement, ils prendront conscience de notre présence, nous souriront et nous regarderont.

Le film a suscité à sa sortie des réactions diverses, marquées le plus souvent par la violence et les émotions. Ainsi en va-t-il de celles du pape de l’ethnologie africaniste en France, Marcel Griaule9, qui avait tenté avec son Dieu d’eau et ses entretiens avec Ogotemmêli, de faire de la religion des Dogons une philosophie de salon. Je citerai à ce propos et pour conclure une transcription des propos de Jean Rouch après la projection des Maîtres fous sur Arte en 199510 :

Une fois le tournage fini, je reviens à Paris avec l’enregistrement de ce rituel Hauka qui avait eu lieu dans les environs d’Accra. Dans la salle du Musée de l’Homme, je projette les rushes non montés en improvisant un commentaire explicatif depuis la cabine de projection. Mais par la fenêtre de la cabine, j’entendais des rumeurs dans la salle et, quand je suis descendu, elles étaient devenues des hurlements, des cris, des sifflets. Il y avait là Marcel Griaule qui était mon professeur à la Sorbonne et mon directeur de thèse, rouge de fureur, qui me dit : « Il faut détruire ce film immédiatement ! » A ses côtés, Paulin Vieyra, jeune cinéaste dahoméen qui se trouvait à l’Idhec à ce moment, déclare aussi, gris de colère : « Nous sommes d’accord pour une fois avec le professeur Griaule, il faut le détruire. » Mais un peu à l’écart, le jeune Luc de Heusch, réalisateur-ethnologue belge, me dit : « Jean, ne les écoute pas, ce film sera un classique dans quelques années. » Ceux qui avaient été mis en rage l’étaient d’ailleurs pour des raisons opposées : les Blancs ne pouvaient pas admettre leur image jouée par les Africains qui les montraient de manière à la fois déprimante et terrifiante, et les Noirs ne supportaient pas, de leur côté, la fin du film où les gens étaient couverts de sang. Pour les uns, c’était un film sur des sauvages, et pour les autres un film d’insulte !

____________

1 Jean Rouch, Les maîtres fous. 16 mm, couleurs, 36 mn, Prod. Films de la Pléiade, 1956.

2 Sigmund Freud, Totem et tabou. Quelques concordances entre la vie psychique des sauvages et celle des névrosés, Paris, Gallimard, 1993 [1912-1913].

3 Claude Lévi-Strauss, Le totémisme aujourd’hui, Paris, Presses Universitaires de France, 1969.

4 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Presses Universitaires de France, 1960 [1912], p. 50.

5 E. Durkheim, o. c., p. 65.

6 E. Durkheim, o. c., pp. 310-313.

7 Jean Rouch, « La caméra et les hommes », CinémAction 81, 1996, pp. 42-45, part. p.44.

8 Joelle Mayet-Giaume, « La polémique autour des ‘Maîtres fous’« , CinémAction 81, 1996, pp. 80-88, part. pp. 81-82.

9 Marcel Griaule, Dieu d’eau, entretiens avec Ogotemmêli, Paris, Fayard, 1966.

10 J. Mayet-Giaume, o. c., pp. 83-84.