Pour une étude générique et synthétique du récit de rêve dans la littérature française médiévale

Si certains rêves de la littérature française médiévale ont provoqué des déluges de commentaires (c’est le cas, en particulier des rêves de Charlemagne dans La Chanson de Roland, mais le rêve d’Iseut chez Béroul et ceux d’Arthur dans le Lancelot-Graal n’ont pas non plus manqué d’exégètes), la plupart d’entre eux n’ont pour ainsi dire jamais été réellement glosés individuellement. Un préjugé de formalisme et de répétitivité a en effet trop souvent découragé les chercheurs d’y regarder de plus près. De fait, aucun relevé exhaustif n’a encore été réalisé et même les rares genres qui ont donné lieu à des enquêtes de fond n’ont pas toujours été examinés avec toute la rigueur souhaitable. Croira-t-on que l’ouvrage classique d’Herman Braet sur Le Songe dans la chanson de geste1 ne contient pas même un répertoire des rêves de la littérature épique française ?

Il est donc, à notre sens, urgent d’enfin prendre au sérieux l’authentique richesse de la production onirique de la littérature médiévale. Restreignant notre enquête à la littérature de langue d’oïl dans sa période classique (du XIe au XIVe siècle), nous aimerions ici suggérer les grandes lignes d’une recherche devant mener à l’établissement, au classement et au commentaire du corpus complet des récits de rêves contenus dans cette littérature ; chemin faisant, on proposera l’établissement d’un protocole susceptible d’être également appliqué à des corpus voisins, tant il est vrai que la production française médiévale ne peut être détachée ni d’une histoire longue de la représentation du rêve, allant au moins de l’Antiquité aux débuts de l’Epoque moderne, ni d’une prise en compte internationale d’une production relevant de l’imaginaire occidental pris au sens où l’entendait le Curtius de La Littérature européenne et le Moyen Age latin. En dernière analyse, une exploration du rêve médiéval peut et doit s’ouvrir sur un questionnement mettant en jeu l’imaginaire de la civilisation pré-moderne dans son ensemble.

Nous parlions de préjugés ; trois au moins méritent d’être revisités : celui de la platitude sémantique, celui de l’uniformité et celui du fonctionnement allégorique. Nous poserons donc d’emblée les trois postulats suivants :

1) le récit de rêve de la littérature française médiévale, ou, pour faire court, comme nous le dirons dorénavant, le rêve médiéval, laisse la place à plus de jeu interprétatif qu’on ne l’a souvent dit, et ne se réduit pas à la dichotomie entre les rêves « vrais » et les rêves « faux » ;

2) ce « jeu » varie selon les « genres » qui constituent la littérature en question, « genres » que l’on pourrait d’ailleurs partiellement définir selon leur rapport particulier au procédé onirique ;

3) le rêve médiéval n’entretient aucun lien nécessaire avec l’allégorie, même si les procédés caractéristiques de l’un et de l’autre sont souvent proches et peuvent se croiser.

La question de l’allégorie peut apparaître comme particulièrement lancinante et pourrait aider à comprendre un certain dédain dont le récit de rêve pré-moderne a été victime de la part de la critique. Alors même que les chansons de geste et les romans arthuriens avaient depuis longtemps retrouvé lecteurs et prestige, la littérature allégorique est en effet restée, jusque tard dans le XXe siècle, victime des critiques lancées contre elle dès le XVIe siècle en France (même si le genre a fleuri encore longtemps sous des cieux plus cléments2) : l’allégorie serait froide, artificielle, répétitive, sans inventivité véritable. Le XIXe siècle avait mis un comble à cette disgrâce en reprenant la distinction faite par Goethe entre le symbole et l’allégorie : le symbole serait, pour reprendre l’expression de Ricœur à propos de la métaphore, « vif », alors que l’allégorie, « morte », ne relèverait que d’un formalisme desséché. Ce faisant, on intervertissait complètement les définitions médiévales : pour le Moyen Age, en effet, les personnages allégoriques étaient des « symboles » et « l’allégorie » désignait les lectures, que l’on dirait aujourd’hui volontiers « symboliques », de la Bible à la lumière des fameux « quatre sens de l’Ecriture ». Mais l’arbitraire des signes qui la constituait ne frappait pas complètement de nullité la distinction goethéenne : quel intérêt notre modernité ennemie de la « clôture du sens » pourrait-elle trouver à relire des textes dont les doubles sens sont apparemment si verrouillés ? C’est qu’il se pourrait bien que les verrous ne soient présents que là où nos œillères nous permettent de les voir…

Or, il se trouve que la problématique du rêve est concernée à deux niveaux par celle de l’allégorie : tout d’abord, très concrètement, parce que c’est sous l’égide (pour ne pas dire « à l’ombre ») du « rêve cadre » que la littérature allégorique a pu s’épanouir : fille du rêve, elle aurait redoublé et aggravé l’arbitraire de ce dernier ; d’autre part, le rêve médiéval se présente, dès ses premières occurrences vernaculaires, comme « allégorique » en puissance : qui sont ces animaux que Charlemagne voit en rêve dans La Chanson de Roland, sinon les équivalents la transposition personnifiée – des acteurs des conflits en cours ?

On pourrait d’ailleurs soutenir sans invraisemblance que la généralisation du procédé du rêve cadre dans la littérature française à partir du XIVe siècle a sonné le glas de l’écriture du rêve inséré, et malheureusement par là de l’onirisme médiéval tout court. Qui en effet – serait-on tenté de demander – se souvient encore, après vingt mille vers de Roman de la Rose que les interminables discours des personnages de Jean de Meun sont prononcés en rêve ? Et, de fait, à qui cela importe-t-il ? Avec le triomphe de l’allégorie, l’écriture du rêve se confond avec l’exercice de la littérature.

Aux reproches congruents qu’encouragent deux pseudo-évidences – le rêve est facteur de formalisme ; d’ailleurs il ne dit que ce que chacun sait déjà – il est cependant facile d’opposer le désaccord des critiques : d’une part, pour ne prendre qu’un exemple, le deuxième rêve de Charlemagne dans La Chanson de Roland, semble d’une obscurité irréductible ; d’autre part, les travaux consacrés depuis cinquante ans à la lyrique médiévale ont radicalement bouleversé notre vision du formalisme dans les littératures pré-classiques. En fin de compte, il s’avère que la question du rêve et celle de la poésie allégorique sont plus facilement dissociables qu’il ne paraissait de prime abord : les rêves insérés dans les textes narratifs sont bien loin d’être transparents et la présence (dans Le Roman d’Alexandre ou La Queste del Saint Graal) d’interprétants privilégiés ne fait finalement que mettre en évidence cette difficulté en ménageant ce qu’il faut bien appeler des coups de force interprétatifs. La version d’Alexandre de Paris du Roman d’Alexandre (vers 1180) est, à cet égard, exemplaire : la gloire du conquérant macédonien est suffisamment éclatante pour que l’interprétation positive de son rêve d’enfant par Aristote nous paraisse évidente : l’œuf représente le monde, la mort du serpent qui en sort signifie sa conquête victorieuse. Cependant, l’interprétation négative, et convergente, des deux autres mages (l’œuf est chose sans valeur – la langue médiévale ne dit-elle pas couramment « ne pas valoir un œuf » ? – et le serpent indique la mort) n’est pas, si l’on y songe bien, sans résonance dans l’imaginaire médiéval du pouvoir ; de fait, la suite du roman ne manquera pas d’être ambiguë quant à la signification à donner au périple d’Alexandre : glorieuse et légitime appropriation de l’univers ou illustration hyperbolique de l’hybris et de la vanité humaines ?3 Le fait que Philippe de Macédoine ait plébiscité l’interprétation du rêve par Aristote répond à un trop légitime souci de fierté paternelle pour faire figure de preuve, et l’on ne peut qu’être frappé par le fait qu’Aristote se détournera, dans la suite du récit, de ce genre d’exploit : Alexandre de Paris n’eût pas agi autrement s’il avait voulu insinuer que le futur maître d’Alexandre était davantage un habile flatteur qu’un homme réellement habité par la connaissance des signes cachés…

On a souvent décrit la période classique comme celle par excellence du refoulement de l’onirique – on se souvient de certaine polémique qui cherchait à tisser des liens entre le refus du songe et l’assomption cartésienne de la raison4 – tandis que le romantisme aurait opéré un retour en force de la conscience littéraire et philosophique vers les pouvoirs du rêve. De fait, il n’y a pas là de rupture épistémologique décisive, et ce serait par trop forcer le texte que de lire L’Ame romantique et le rêve5 d’Albert Béguin comme l’analyse des prodromes de la conception freudienne du rêve : pour un Jean-Paul, proclamant que « Dieu est mort » et ne considérant le rêve qu’en fonction des prestiges de la fantaisie, combien de mystiques plus ou moins avoués qui, tels Novalis (Henri d’Ofterdingen) et Hoffmann (Le Vase d’or), font du rêve le messager par excellence du destin, en se réclamant comme par hasard d’un Moyen Age librement réinventé ! On n’aura cependant aucune peine à se persuader, en relisant Béguin, que chacun des auteurs successivement traités a développé sa propre conception du songe. Le fait est que, chez les plus radicaux d’entre eux, la transcendance apparaît fortement « laïcisée », pour ne pas dire « immanentisée ». Lié à la psychanalyse par tant de malentendus, le surréalisme ne s’y trompera pas, qui comprendra le rêve comme l’expression de possibles strictement humains, où tout lien à un autre monde ne peut être que métaphorique. André Breton proclamait clairement que « tout l’au-delà est dans cette vie ». Mais ne peut-on pas en dire autant de « l’autre monde » celtique cher aux auteurs du XIIe siècle ?6

Les frontières sont donc plus floues qu’on le croit souvent entre les récits de rêve pré-classiques et ceux de la modernité. Lorsque nous estimons « plus troublants », c’est-à-dire plus conformes à notre expérience, les rêves écrits au XXe siècle, ne sommes-nous pas marqués plus que nous voulons bien le dire par les théories freudiennes, dont l’efficace est proportionnelle à l’ »étrangeté » et à l’ »illogisme » qui se dégageraient du songe ? Sans aller jusqu’à dire que l’impression de discontinu et d’incohérence qui nous semble la marque distinctive du rêve n’est qu’une construction culturelle, on admettra qu’il y a paradoxe à trouver « trop logiques » des récits émanant de civilisations que nous nous plaisons à considérer comme « pré-rationnelles »…

L’Antiquité parlait beaucoup du rêve, mais n’en faisait qu’un élément finalement assez adventice de sa littérature. Quant à la Renaissance, foisonnante de songes de toutes sortes, comme l’a brillamment montré Françoise Joukovski7, elle oscille entre la reprise (et l’exacerbation) des formes médiévales et le mépris qui se généralisera à l’époque classique. La fascination qu’exerce sur nous la littérature médiévale, et en particulier la matière arthurienne8, n’est, quant à elle, sans doute pas étrangère à certain aspect « onirique » qui nous dépayse si agréablement de cette attention dialectique au « réel » dont d’aucuns font l’apanage du roman moderne. Il serait donc étonnant que cet onirisme, même vague et métaphorique, n’entretînt aucun rapport avec un art spécifique de la mise en narration du rêve.

La distinction entre une période – ancienne – où l’on considérait globalement le rêve comme une émanation (négative ou positive) de l’au-delà (de « l’autre monde ») et une période – moderne – ou dominerait une conception plus psychologique, plus étroitement reliée à la personne du rêveur, en d’autres termes entre une vision transcendante et une vision immanente du rêve, peut donc apparaître comme illusoire. Dans cette perspective, la publication en 1900 de la Traumdeutung de Freud signifierait beaucoup moins une révolution que la consécration d’un paradigme matérialiste qui cherchait depuis longtemps une formulation forte ; encore cette victoire reste-t-elle fragile9. A l’inverse, que dans la doxa exprimée par tous les intellectuels anciens, la théorie du rêve ait pu se réduire à une dichotomie très simple entre songes prophétiques (ceux de la « porte de corne ») et songes vains (ceux qui viennent par la « porte d’ivoire ») n’empêche pas que, dans la pratique, les cas de figures se soient avérés infiniment plus complexes et ambigus, ce dont la littérature en langue vulgaire s’est fait très largement l’écho. Les fabliaux, en particulier, partagent manifestement avec Freud une conception toute matérialiste du rêve10. Souvent grotesques, les rêves des fabliaux ne sont pas pour autant des songes dépourvus de pertinence.

Rappelant les catégories distinguées par Macrobe, Jacques Le Goff nous a remis en mémoire toute la complexité de la théorie des rêves que le Moyen Age a héritée de l’Antiquité, selon une classification dont la subdivision entre rêves vrais et rêves faux n’est que le premier étage :

Les rêves prémonitoires se répartissent en trois catégories : l’oneiros (somnium) ou rêve énigmatique, l’horama (visio) ou vision claire, le chrematismos (oraculum) ou rêve envoyé par la divinité et souvent énigmatique. Les rêves non prémonitoires se divisent en deux types : l’enupnion (insomnium), rêve, symbolique ou non, qui n’a de référence que dans le passé ou le quotidien, et le phantasma (visum), pure illusion11.

Dans un premier temps, on serait tenté d’inscrire le rêve matérialiste du fabliau dans la catégorie de l’insomnium, mais sa narration n’aurait aucun sel s’il n’était que cela : de fait, il est, généralement, en même temps proposé comme une sorte de visio : ainsi la « demoiselle qui sonjoit », alors même qu’elle rêve qu’elle fait l’amour, se fait besogner par un coquin qui semble avoir deviné ses pensées : le rêve était donc bien prémonitoire ! Mais le narrateur prend-il son récit au sérieux ? Il serait dangereux de l’affirmer : on assiste en fait ici à une démolition par l’absurde de la conception idéaliste du rêve. Ainsi, dans La Veuve, une femme se livre à un monologue destiné à être entendu autour d’elle12, où elle affirme avoir rêvé qu’elle faisait l’amour ; le stratagème marche : les galants se précipitent comme s’ils brûlaient d’envie d’avérer la senefiance du songe !

Particulièrement évidente, et thématisée comme telle dans les fabliaux, la discordance entre idéologie dominante et élaboration littéraire ne se cantonne cependant pas forcément aux genres comiques : ainsi dans le Tristan de Béroul, le rêve d’Iseut, dans la forêt du Morois, où la reine se voit l’objet d’une la lutte entre deux lions, n’a à l’évidence rien de prémonitoire, puisque c’est bien de la situation actuelle d’Iseut, partagée entre deux hommes, qu’il parle. Et on admettra qu’il n’est pas davantage dénué de signification !13

Ajoutons à cette ambiguïté, au demeurant fondatrice de ce que l’on peut proprement appeler la littérature, une autre difficulté que même les interprètes antiques et médiévaux doivent avoir ressentie : facile à établir théoriquement, la frontière entre le somnium et la visio est nécessairement floue dans la pratique, et les habitudes littéraires, ici encore, compliquent d’autant plus la donne qu’elles sont prises depuis longtemps : le rêve animalier est devenu à tel point un topos de la chanson de geste après La Chanson de Roland que seuls des lecteurs (ou des auditeurs) extrêmement profanes pouvaient encore hésiter sur le sens de ces somnia après deux siècles de littérature épique. De même que la métaphore est sans cesse menacée de devenir catachrèse, le somnium littéraire court le risque de dégénérer en visio.

Quant au critère qui distingue l’oraculum, il n’est clair que si la provenance divine est explicitement confirmée par la présence d’un messager angélique ; mais en ce cas, contrairement à la tendance que décrit Le Goff, la signification du songe est si limpide que les narrateurs de nos récits négligent souvent d’user des expressions conventionnelles qui signalent l’entrée et la sortie du songe. Tout à la fin de la Chanson de Roland, on nous dit bien que « Li reis se culcet en sa cambre voltice » (v. 3992), mais non qu’il s’endort, et c’est sans transition que « Seint Gabriel de part Deu » (v. 3993) vient lui délivrer son message, alors que les songes « classiques », tels ceux du début de la chanson, précisent toujours non seulement l’endormissement, mais aussi l’entrée en rêve :

Tresvait le jur, la noit est aserie.

Carles se dort, li empereres riches :

Sunjat qu’il eret as greignurs porz de Sizer14,

On pourrait en fait se demander si, pour les écrivains vernaculaires, les visions d’anges messagers sont encore des songes. Je serais, pour ma part, tenté de créer la catégorie particulière de « l’apparition », car, hormis l’arrivée d’un ange, ces songes sont généralement purs de toute mise en scène et de toute imagerie, si bien que le nom de « récit de rêve » pourrait, en l’occurrence, apparaître comme un abus de langage.

Mes considérations génériques sont donc orientées par l’objet de mon étude ; je ne cherche pas à proposer un nouveau système des genres médiévaux. Cependant, du point de vue qui est le mien, la considération, par exemple, que la question du rêve distingue plus profondément les romans en vers des romans en prose que ne le feraient des considérations thématiques (comme : romans arthuriens vs. romans « réalistes ») apparaîtra peut-être comme non dénuée d’intérêt ; surtout, elle peut nous mettre sur la piste d’une différenciation générique établie sur la base de la diversité des techniques littéraires employées qui n’avait peut-être pas encore été regardée avec toute l’attention qu’elle méritait par les exégètes du rêve médiéval.

*

Le genre royal – dans tous les sens du terme – où s’épanouit l’onirisme médiéval est évidemment la chanson de geste, seul genre auquel, on l’a rappelé, a été consacré une monographie spécifique15. Fortement unifié, le rêve épique est déjà tout formé dans La Chanson de Roland qui a sans nul doute joué, par sa célébrité, un rôle de modèle à l’intérieur du genre. Concédons que si la réputation de répétitivité dont sont affligés les rêves médiévaux peut avoir quelque fondement c’est sans doute là qu’elle peut le trouver. Deux éléments, en particulier apparaissent à peu près immuables, qui ne seront pas sans influence sur les récits de rêve liés à d’autres genres narratifs :

1° Le rêve n’advient qu’à des personnages élus, essentiellement des rois, le plus souvent Charlemagne lui-même qui, dans La Chanson de Roland, est le seul personnage rêvant : même Roland n’y a pas droit ; il est vrai que l’attitude de martyr de Roncevaux est ambiguë et, si l’apparition de l’ange à sa mort désigne clairement son élection, sa vie jusque là n’a pas été exempte de fautes, dont la défaite de Roncevaux est peut-être elle-même la sanction. La rareté des rêves dans la geste de Guillaume (on en trouve toutefois, attribués au héros, dans Le Couronnement de Louis et Le Moniage Guillaume) pourrait ainsi s’expliquer par la dévalorisation du personnage du roi Louis, monarque indigne que l’on l’imagine en effet mal gratifié de visions nocturnes.

2° Le symbolisme animalier est totalement prépondérant, au point que le livre de Braet peut apparaître, non sans raison, comme davantage consacré au bestiaire qu’à l’onirisme. Les animaux utilisés sont relativement peu nombreux, mais leurs senefiances apparaissent changeantes, comme en témoigne la diversité des interprétations données aux songes de La Chanson de Roland, où l’on voit des léopards, des chiens de chasse (vautres), des ours, des serpents, un verrat (ou un dragon ?) et un lion, témoignage indubitable d’un mélange précoce des traditions animalières : ainsi, alors que le lion et le léopard appartiennent au vieux fond antique et chrétien, synthétisé dans les bestiaires latins, le sanglier se rattache plutôt à l’imaginaire celtique et l’ours à l’imaginaire germanique.

La Chanson de Roland montre en outre un grande variété de types de songes : on a déjà parlé de la pure apparition angélique, cinquième et dernier rêve, mais sur les quatre autres rêves, il en est un qui ne fait pas du tout appel au symbolisme animalier, et ce n’est sans doute pas un hasard si c’est le tout premier : Charlemagne y voit tout à fait clairement la trahison de Ganelon. On peut sans doute parler ici de visio, même si la lance de frêne a à l’évidence une valeur métonymique (la puissance de Charlemagne ?) ou métaphorique (Roland ?) qui laisse une petite part à l’interprétation :

Entre ses poinz teneit sa hanste fraisnine.

Guenes li quens l’ad sur lui saisie ;

Par tel aïr l’at crollee e brandie

Qu’envers le cel en volent les esclices16.

Parmi les autres rêves, on constate que le troisième n’est animalier que dans un second temps, comme s’il y avait là deux rêves successifs superposés. En bref, La Chanson de Roland semble épuiser presque d’un coup toutes les formes possibles de rêves épique. Mais cela ne veut pas par autant dire que les auteurs postérieurs n’ont fait que l’imiter servilement. Ainsi, dans un cadre certes assez contraignant, le jeu sur des paramètres apparemment secondaires leur a souvent permis des renouvellements tout à fait intéressants. Ainsi d’un exemple très subtilement glosé par Jean-Daniel Gollut : la réduplication du récit de rêve, en discours narratif, puis en discours rapporté, dans La Naissance du Chevalier au cygne, permet de jouer de décalages narratifs tout à fait troublants17.

On remarque aussi une tendance à rendre les procédés du rêve moins ambigus : les deux premiers rêves de La Chanson de Roland étaient visiblement liés, mais le deuxième, animalier, était paradoxalement plus obscur que le premier, qui montrait explicitement Ganelon. L’auteur de la chanson d’Ami et Amile juxtapose par contre dans un seul rêve les moments animalier et humain, en présentant le second comme l’explication du premier :

Li maus lyon devenoit com uns hom,

Ce m’iert avis, Hardré l’apelloit on18.

Dans les chansons tardives, les rêves, qui étaient brefs et condensés dans le Roland, deviennent de véritables récits dans le récit : le rêve de Charlemagne dans Girart de Vienne de Bertrand de Bar-sur-Aube occupe 54 vers, celui d’Elioxe dans La Naissance du Chevalier au cygne 66, celui d’Elie dans Aiol 70.

Chanson d’autant plus énigmatique qu’elle est sans doute fort ancienne, Le Pèlerinage de Charlemagne semble, pour sa part, déjà partager le scepticisme des fabliaux sur l’origine spirituelle du rêve : on admettra que, dans le contexte de cette chanson drolatique, le fait de faire dire, sans autre commentaire, à Charlemagne qu’il veut aller à Jérusalem parce qu’il y a « trei feiz sunged »19 ressemble davantage à un prétexte pour mettre du champ entre une épouse querelleuse et lui qu’à une reconnaissance véritable des pouvoirs du songe.

Une chanson de geste du « cycle du roi », enfin, se distingue par le double fait qu’elle ne met en scène aucun rêve et qu’elle fait apparaître sur le plan du « réel » les animaux typiques du rêve épique : c’est la Chanson d’Aspremont. En effet, lors de sa traversée de l’Aspremont, scène charnière du récit par son aspect initiatique, l’encore jeune Naimes, envoyé par Charlemagne pour reconnaître les positions sarrasines de l’autre côté de la montagne, rencontre un griffon, puis un ours et un léopard, sans qu’aucune marque de l’entrée en rêve ne soit exprimée :

La nuit fu Namles par desos l’arbrisiel.

Il n’i a gaires ne joie ne reviel ;

Entre dos roces a herbergié Moriel.

La ot une orse faoné de noviel ;

Desos un arbre ot laissié son orsiel.

[…]

A la grant noise que l’orse demena

Es vos un ors et un lupart de cha ;

Le ceval voient : cascuns le covoita,

Mais Namles prist l’espee qui trencha ;

Le lupart fiert que le cief li colpa ;

Li ors s’enfuit qui demorer n’osa20.

Une telle scène ne peut se passer que de nuit ; nous avons ici comme le matériau brut, mais réalisé, du rêve traditionnel, et l’auditeur médiéval, familier de cette symbolique, n’avait sans doute aucune difficulté à lire, à travers une telle apparition, une senefiance favorable à celui qui en avait le privilège. Peut-on imaginer que l’auteur contournait par là le tabou implicite qui refusait à d’autres personnages que Charlemagne le privilège d’avoir des rêves signifiants ? Mais cette transgression n’est pas si rare. En même temps, la présence réelle des animaux permettait à l’auteur de dramatiser la scène et de rendre palpable l’adéquation de la montagne et du danger.

Détournement du rêve, la Chanson d’Aspremont annonce donc sans doute en même temps son dépassement, et on peut même se demander si cet exemple, dans une chanson précisément située en Italie, n’a pas influencé, un siècle plus tard un auteur qui avait lui-même des comptes à régler avec l’allégorie. Est-ce en effet aller trop loin que de voir dans la scène initiale de La Divine Comédie, où Dante rencontre une once, un lion et une louve, un hommage à la Chanson d’Aspremont ? On a en effet l’impression que, désireux de nous faire voir un au-delà fait d’êtres de chair et de sang, ce qui est évidemment la grande originalité de sa description de l’Autre monde, Dante a voulu congédier l’allégorie et ses emblèmes en les convoquant une dernière fois au seuil de son grand poème.

Mais revenons au XIIe siècle. La valorisation précoce du rêve dans la chanson de geste ne laisse pas d’étonner face à la méfiance qu’exprime envers lui, presque dès sa naissance, le genre du roman en vers. Il est vrai que le premier roman antique, Le Roman de Thèbes, nous narre encore le rêve d’Adraste selon un symbolisme très proche de celui de la chanson de geste, ce qui ne saurait étonner quand on sait les liens étroits qui relient le genre épique et le roman naissant. Même remarque pour Le Roman d’Alexandre, que nous avons déjà évoqué, formellement encore plus proche de la chanson de geste et qui, surtout, fait intervenir un personnage dont les pouvoirs appellent l’insertion d’un récit de rêve ; comme on l’a vu, cependant, l’interprétation du songe est volontairement ambiguë et la leçon qui se dégage de l’épisode incite davantage à la méfiance qu’à l’adhésion.

De fait, dès Le Roman de Troie, le rêve d’Andromaque, difficilement évitable puisqu’il figure un élément fondamental de la légende troyenne, est escamoté sur le plan narratif :

Oiez cum fet demonstrement :

Icele nuit demeinement

Que la trive fu definee,

Dut bien la dame estre esfreee ;

Se fu ele, jel sai de veir.

Li deu li ont fet a saveir,

Par signes e par visïons

E par interpretatïons

Son grant damage e sa dolor.

La nuit, ainz que venist au jor,

Ot ele assez peine soferte,

Mes de ce fu seüre e certe,

Se Hector ist a la bataille,

Ocis i essera sans faille ;

Ja ne porra del chanp eissir,

Cel jor li estovra morir.

La dame sot la destinee

Qui la nuit li fu revelee21.

Le narrateur ne ménage pas ses effets pour nous assurer du caractère spectaculaire du songe, mais du contenu manifeste de celui-ci nous ne saurons rien de plus.

Le Roman d’Eneas, enfin, en utilisant à deux reprises22 la rime songe/mensonge (dont Guillaume de Lorris tentera de conjurer de la manière que l’on sait la malédiction), inaugure une longue tradition de méfiance que perpétueront la plupart des autres auteurs de romans en vers. On ne saurait sans doute mieux marquer par là l’opposition culturelle des deux genres : à une épopée d’essence orale et qui reste marquée par les valeurs guerrières liées, quoiqu’on en ait dit, au vieux fond germanique s’oppose un « roman » qui s’inscrit d’emblée dans la logique de la translatio studii et dont la logique cléricale se souvient encore de la condamnation du rêve (et des survivances païennes en général) qui avait marqué le haut Moyen Age : si le merveilleux celtique s’y taillera rapidement une place, à la faveur de l’essor de la « matière de Bretagne », l’imaginaire onirique explicite aura, pour sa part, plus de peine à y (re)conquérir une légitimité. Le seul rêve que narre Chrétien de Troyes mérite à peine ce nom puisque ce n’est autre que, dans Cligès, le simulacre amoureux induit par le philtre du magicien Jean ; on ne saurait être plus clair sur l’inconsistance de l’apparition nocturne :

Tenir la cuide, n’an tient mie,

Mes de neant est a grant eise,

Car neant tient, et neant beise,

Neant tient, a neant parole,

Neant voit, et neant acole,

A neant tance, a neant luite23.

Pour Chrétien de Troyes le songe n’est ni la voie royale du message d’en-haut, comme dans la chanson de geste, ni la condition de la révélation de l’amour comme il le sera dans Le Roman de la Rose, mais seulement l’expression de ces vaines imaginations venues par ce que les anciens appelaient la « porte d’ivoire » du monde des morts24. Sympto-matiquement, l’une des versions en vers de la légende contre laquelle Chrétien a écrit son Cligès, le Tristan de Béroul, contient, comme on l’a déjà mentionné, un rêve qui, s’il n’est pas prémonitoire, n’en possède pas moins un sens symbolique évident.

La présence d’un rêve de type épique dans le Guillaume d’Angleterre suffirait par ailleurs à elle seule à infirmer l’attribution de ce roman à Chrétien de Troyes25; de fait, la présence du songe ne fait que resserrer les liens entre ce roman et la littérature hagiographique, plus accueillante que la littérature profane à l’imaginaire onirique, parce que consciente du potentiel de récupération chrétienne dont le procédé est susceptible. La Queste del Saint Graal saura s’en souvenir !

Les infractions à la loi tacite d’exclusion du rêve dans le roman se multiplient cependant dès le début du XIIIe siècle. Si le roman en prose qui émerge alors sera assez vite beaucoup plus accueillant que le roman en vers à l’imaginaire onirique, on ne saurait arguer de son influence sur des écrivains comme Renaut de Bagé, Aymon de Varennes ou l’auteur anonyme du Guillaume de Palerne, car la production de ceux-ci précède sans doute de quelques années l’essor véritable du roman en prose. L’exemple du Bel inconnu reste cependant ambigu, car ce qui nous y est conté ressemble plus à des scènes de somnambulisme qu’à de véritables cauchemars26.

Florimont et Guillaume de Palerne rompent, par contre, de manière certaine avec la pratique de Chrétien de Troyes. Dans Florimont, le rêve prémonitoire reprend sans complexe son fonctionnement à la chanson de geste, mais Guillaume de Palerne va encore plus loin puisque, outre le récit de quatre longs rêves, on y trouve une réflexion sur l’animalité et sur les rapports de la culture et de la nature qui fait écho aux images véhiculées par les songes : le héros est en effet soustrait par un loup-garou à la mort que lui destinait son oncle, et lorsqu’il décide de retourner dans son pays en compagnie de son amie Mélior, c’est sous des déguisements animaux que les deux jeunes gens, toujours aidés par le loup-garou, arrivent à Palerme. L’issue heureuse du roman, et la guérison du loup-garou (lequel se trouve n’être autre que l’héritier d’un trône espagnol) résorberont ces images animales qui n’en auront pas moins été valorisées tout au long de la diégèse. Comme je l’écrivais dans un article précédent, « l’agencement symbolique exemplaire de Guillaume de Palerne nous montre ainsi que si l’animal est omniprésent dans le rêve médiéval, ce n’est pas en vertu d’un symbolisme arbitraire et naïvement animiste, mais bien parce que le Moyen Age avait déjà reconnu, bien avant Freud, que le rêve était le miroir de toutes les pulsions mal maîtrisées de l’homme et qu’à ce titre il entretenait avec le devenir psychique de l’être le même rapport trouble qui liait l’homme civilisé à la part encore sauvage de sa nature, c’est à dire à l’animal »27.

On peut donc directement opposer, sur ce point, l’auteur du Guillaume de Palerne à Chrétien de Troyes qui, pour sa part, garde la conviction que l’animal est par excellence l’autre de l’homme : s’il refuse l’onirisme, c’est aussi, et peut-être d’abord, parce qu’il combat cette représentation des pulsions archaïques de l’humain28. Le lion d’Yvain commence par représenter la part animale du héros et le fait que celui-ci le rencontre au sortir de sa folie n’est évidemment pas anodin : au binôme ermite/Yvain fou, réalisation concrète du binôme de base culture/nature répond le couple Yvain guéri/lion, la domestication complète de l’animal étant elle-même inscrite à l’horizon de la fin du roman29.

Chez Marie de France qui, pas plus que Chrétien, n’accueille le rêve dans ses fictions, l’animal est de même presque immédiatement symbolisé, culturalisé, et, par là, destiné à disparaître : les êtres hybrides retrouvent leur humanité (le loup-garou dans Bisclavret) ou sont éliminés (Muldumarec dans Yonec), les purs animaux sont des signes passagers (le cerf de Guigemar), lorsqu’ils ne symbolisent pas un idéal impossible (le rossignol du Laostic).

Signalons en passant que les lais anonymes, quoique sans doute plus tardifs, ne contiennent pas plus de rêves que ceux de Marie de France, à moins que l’on ne considère le cas ambigu de Désiré, dont le héros vit entre deux chutes une aventure dont le caractère onirique est patent. Mais en l’occurrence, le manque de signes d’entrée et de sortie de rêve est révélateur ; nous avons donc au plus affaire ici à un cas limite30.

Le rêve trouve par contre, comme on le sait, largement sa place dans le roman en prose, et il n’est sans doute pas impossible d’y voir l’influence d’un personnage qui quoique présent dans le Brut de Wace, avait été totalement éliminé de la matière de Bretagne par Chrétien de Troyes, mais qui prendra une éclatante revanche dès l’éclosion du premier cycle de romans en prose : Merlin31. A la vérité, l’inférence n’est pas évidente, car le Merlin attribué à Robert de Boron ne contient aucun récit de rêve. Le Joseph qui le précède immédiatement, par contre, fait intervenir des anges annonciateurs à de nombreuses reprises et le Perceval qui clôt le cycle s’ouvre, à peu de chose près, sur la grande prophétie de la voix qui annonce que celui qui vient de s’asseoir sur le siège périlleux a déclenché la quête du Graal. Certes, on ne saurait confondre cette dernière scène avec un récit de rêve, puisque la voix est celle d’un personnage invisible et n’est associée à aucune apparition, mais la trilogie attribuée à Robert de Boron marque un tournant capital dans l’appréhension du surnaturel dans le roman arthurien : envoyés par les anges ou par les démons, ou encore par Fortune comme le sera le fameux rêve d’Arthur à la fin de La Mort Artu32, les songes vont se multiplier dans ce cadre breton renouvelé. Si l’on adopte la datation haute du Perlesvaus, c’est-à-dire si on le considère à peu de choses près comme contemporain de la trilogie attribuée à Robert de Boron (vers 1210), il ne sera pas difficile de considérer le cauchemar de Cahus, au début du récit (branche I, l. 121-82) comme une revendication en faveur d’un imaginaire onirique noir, provocation que l’auteur ne semble pas avoir voulu renouveler, son récit ne comprenant qu’un seul autre récit de rêve, celui, plus classique, de Lancelot dans la branche VIII (l. 4615-24), où le souvenir de La Chanson de Roland est probable, par l’entremise du « brohon » (terme rare désignant un ourson33) qui y apparaît.

On ne suivra pas ici en détail les rêves du roman en prose ; il suffira de rappeler que du Lancelot en prose au Perceforest, en passant par La Mort Artu, le Tristan en prose et l’Erec en prose, ils sont nombreux et divers, occupant souvent un espace textuel de plusieurs pages. Le plus remarquable ensemble de rêves se trouve, évidemment, dans La Queste du Saint Graal où leur rôle d’adjuvants essentiels de la diégèse est, comme on le sait, souligné par les ermites interprétants dont les apparitions structurent le roman34. On ne saurait mieux illustrer l’évolution de la vision du rêve dans le genre romanesque qu’en comparant cette parfaite assimilation aux techniques et aux significations de l’allégorèse chrétienne à la méfiance qui, un demi-siècle auparavant encore, poussait un Chrétien de Troyes, par réflexe de clerc « moderne », à proscrire le rêve de ses fictions. Mais il faut en même temps rappeler le peu de place que prenait finalement l’exégèse chrétienne dans les romans antiques…

Il n’en reste pas moins que l’évolution idéologique n’explique pas tout et que les conventions formelles ont aussi leur part dans le contraste des attitudes envers le songe, à travers les divers genres narratifs ; malgré les précédents importants que nous avons signalé au début du XIIe siècle, le roman en vers, de la même manière qu’il continue de se refuser à faire usage du personnage de Merlin, reste globalement plus réticent que le roman en prose à insérer des récits de rêves dans la trame de son récit. La Quatrième Continuation du Conte du Graal de Gerbert de Montreuil ne contient qu’un rêve, extrêmement bref35, et, avant-dernier roman arthurien en vers (avant le Méliador de Froissart), l’Escanor de Girart d’Amiens, datable des environs de 1280, n’offre, sur ses plus de 26000 vers, qu’une vision advenue à un ermite et dont les prestiges restent assez minces36.

Nous avons déjà évoqué les fabliaux : les rêves y sont très rares, parce qu’il ne sauraient que prendre le contre-pied de la vision idéaliste traditionnelle et qu’il ne s’intègrent à l’action qu’en guise de fantaisie occasionnelle. On pourrait en dire autant du Roman de Renart qui, sur l’ensemble de ses branches ne contient que deux rêves, avec la différence que, les animaux y étant les protagonistes du récit, ils ne sauraient faire figure de doubles symboliques des personnages rêvants : l’effet allégorique est donc court-circuité à la base, comme le montre très bien l’exemple du fameux rêve de Chantecler dans la branche II : rêver d’un « rous peliçon / dont les geules estoient d’os »37, c’est à peine une métonymie du danger qui guette réellement le coq ; celui-ci aurait simplement, dans un demi-sommeil, entrevu la silhouette de Renart que sa vision eût été exactement la même ! De fait, les animaux étant ce qu’ils sont, faire apparaître leurs instincts bestiaux n’aurait pas grand sens, et si les rêves de Renart et de Chantecler nous semblent, paradoxalement, plus humains que ceux des héros de fabliaux, c’est que l’on ressent chez eux, et chez les narrateurs de leurs aventures, comme une nostalgie du grand rêve prémonitoire38.

La place me manque ici pour continuer l’inventaire des genres de la littérature française et pour inventorier les solutions qu’ils ont trouvées pour accueillir ou refuser l’insertion de récits de rêves. Le champ de la littérature narrative étant profondément modifié à partir du début du XIVe siècle par le succès du Roman de la Rose, le rêve devient, dans beaucoup de cas, le simple signe, pragmatiquement vite oubliable, du pacte fictionnel ; la poursuite de notre enquête sur les derniers siècles du Moyen Age serait ainsi un tout autre travail. Il resterait cependant à examiner des genres comme le conte pieux, dominé, comme on l’imagine, par l’apparition angélique, ou la chronique où le rêve, pour l’assez évidente raison qu’il connote sinon le mensonge du moins la fiction, est rare, mais non tout à fait inconnu : la Vie de saint Louis de Joinville en présente un exemple frappant39 et le rêve du cerf volant dans le deuxième livre des Chroniques de Froissart est un morceau d’anthologie bien connu.

Pour conclure, on ne peut que rappeler la nécessité, avant de se livrer à des conclusions hâtives, d’établir un corpus réellement fiables des récits de rêves de la littérature médiévale. Ce n’est qu’après avoir procédé à l’examen attentif de chacun des textes recueillis que les quelques idées éparses réunies dans le présent article pourront réellement devenir ce qu’elles ont l’ambition d’annoncer : une authentique histoire structurale du récit de rêve médiéval.

Appendice Proposition de protocole d’analyse des récits de rêve

Comme il est encore prématuré de livrer ici la liste des textes déjà dépouillés (car un répertoire incomplet ne serait d’aucune utilité), je me contente ici de proposer un exemple (sans doute améliorable) de protocole d’analyse susceptible d’être appliqué à chacun des récits que l’on aura recueilli. Que les réponses à certaines questions soient parfois floues, voire impossibles à déterminer, ne parle pas contre l’utilité d’une telle analyse de détail, à condition que l’exégète n’oublie pas que les grilles de lecture sont faites pour les textes et non les textes pour les grilles de lecture.

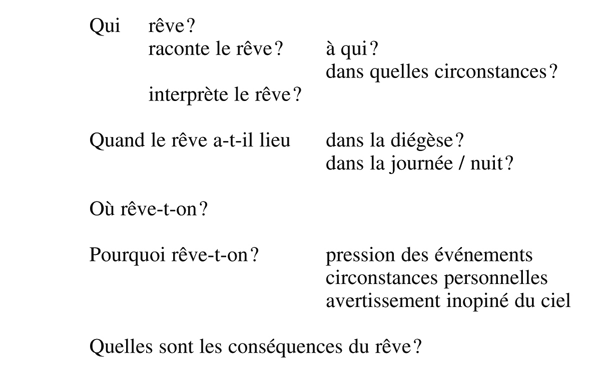

Analyse externe

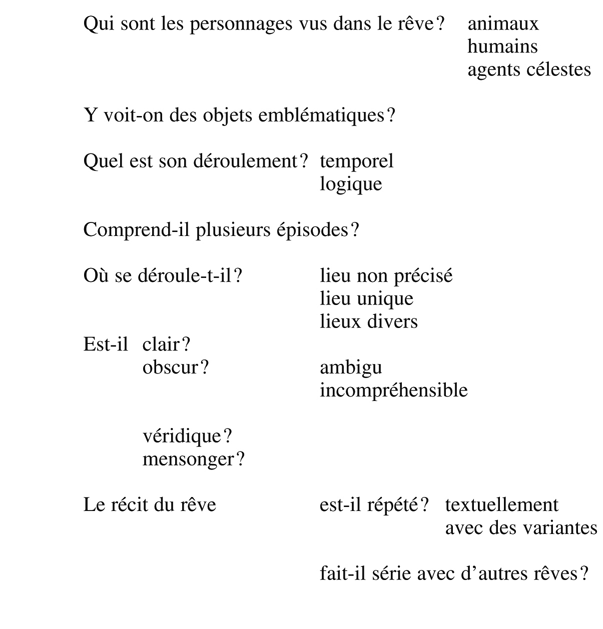

Analyse interne

____________

1 Herman Braet, Le Songe dans la chanson de geste au XIIe siècle, Gand : Romanica Gandensia, XV, 1975.

2 Il est en effet frappant de voir l’opéra baroque italien ou le théâtre d’un Calderon (les autos sacramentales en particulier) perpétuer, en plein XVIIe siècle, des fonctionnements symboliques pour nous typiquement médiévaux.

3 Voir, dans ce même volume, pp. 173-191, Hélène Bellon-Méguelle, « Entre prédiction et résurgence : le rêve oraculaire d’Alexandre au Temple de Mars dans les Vœux du paon de Jacques de Longuyon ».

4 Jacques Derrida, dans « Cogito et histoire de la folie » (in L’Ecriture et la différence, Paris, Seuil [Points, 100], 1967, pp. 51-97) attaque violemment Foucault sur ce point. Voir en particulier p. 79 : « Cette référence au songe n’est donc pas, bien au contraire, en retrait par rapport à la possibilité d’une folie que Descartes aurait tenue en respect ou même exclue. Elle constitue, dans l’ordre méthodique qui est ici le nôtre, l’exaspération hyperbolique de l’hypothèse de la folie ».

5 Albert Béguin, L’Ame romantique et le rêve, Paris, Corti, 1939.

6 Voir, sur les rapports du surréalisme et de la littérature médiévale, mon article « Le Merveilleux Breton (Littérature médiévale et Surréalisme) », in Une étrange consistance. Les motifs merveilleux dans le littératures d’expression française du Moyen Age à nos jours, Québec, Presses de l’Université Laval (Collection de la République des Lettres), 2006, pp. 219-228.

7 Voir l’anthologie Songes de la Renaissance, textes rassemblés et présentés par Françoise Joukovsky, Paris, Christian Bourgois, 10/18 (Bibliothèque médiévale [sic !]), 1991.

8 Son potentiel onirique est, dès le XIXe siècle, le grand argument des celtisants (et « celtomanes ») en faveur de la supériorité de la « matière de Bretagne » sur les chansons de geste. Voir le fameux article d’Ernest Renan, « La Poésie des races celtiques », in Essais de morale et de critique, Paris, Calmann-Lévy, 1948 (Œuvres Complètes, t. II), pp. 252-301, en part. p. 258 : « Ainsi fit la race celtique : elle s’est fatiguée à prendre ses songes pour des réalités et à courir après ses splendides visions ».

9 Il y aurait une grande naïveté positiviste à croire que, si elle ne fait certes plus guère l’objet d’un débat scientifique, la croyance populaire au rêve prémonitoire a disparu ; le débat Freud-Jung est-il d’ailleurs autre chose que celui de l’immanence contre une certaine forme de transcendance ?

10 Voir Alain Corbellari, « Rêves et fabliaux : un autre aspect de la ruse féminine », Reinardus, 15 (2002), pp. 53-62 et Yasmina Foehr-Janssens, « ‘Contes et songes de bonnes femmes’ : les fabliaux et l’insignifiance des rêves », in « Ce est li fruis selonc la letre » Mélanges offerts à Charles Méla, Paris, Champion, 2002, pp. 305-322.

11 Jacques Le Goff, « Le Christianisme et les rêves (IIe-VIIe siècle) », in L’Imaginaire médiéval, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1985, p. 273.

12 Le même procédé se retrouve dans le fabliau de Boivin de Provins, dont le héros se livre à un monologue à haute voix destiné à attirer l’attention sur lui et sur des informations dont ses auditeurs sont censés croire qu’il les divulgue par inadvertance. Voir notre article « Boivin de Provins ou le triomphe du monologue », Vox Romanica 49/50 (1990/1991), pp. 284-296.

13 Voir mon article « Rêves et fabliaux… », loc. cit., pp. 61-62.

14 La Chanson de Roland, éd. critique par Cesare Segre, nouvelle édition revue, traduite de l’italien par Madeleine Tyssens, Genève, Droz (Textes littéraires français, 368), 1989, vv. 717-719.

15 Dans la mesure où la thèse de troisième cycle de Mireille Demaules, Forme et signification du rêve dans la littérature romanesque des XIIe et XIIIe siècles, Paris, 1985 est malheureusement encore inédite.

16 La Chanson de Roland, éd. cit., vv. 720-723.

17 Voir, dans ce même volume, pp. 37-52, Jean-Daniel Gollut, « Songes de la littérature épique et romanesque en ancien français. Aspects de la narration ».

18 Ami et Amile, chanson de geste, éd. par Peter F. Dembowski, Paris, Champion (Classiques français du Moyen Age, 97), 1987, vv. 871-872.

19 Le Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople, éd. par Paul Aebischer, Genève, Droz (Textes littéraires français, 115), 1965, v. 71.

20 La Chanson d’Aspremont, chanson de geste du XIIe siècle, éd. par Louis Brandin, Paris, Champion (Classiques français du Moyen Age, 25), 1970, vv. 2038-2042 et 2072-2077.

21 Benoît de Sainte-Maure, Le Roman de Troie, extraits édités présentés et traduits par Emmanuèle Baumgartner et Françoise Vielliard, Paris, Livre de Poche (Lettres gothiques), 1998, vv. 15280-15296.

22 Le Roman d’Eneas, éd. par J.-J. Salverda de Grave, Paris, Champion (Classiques français du Moyen Age, 44), 1985, vv. 1557-8 et 2415-6.

23 Chrétien de Troyes, Cligès, éd. par Alexandre Micha, Paris, Champion (Classiques français du Moyen Age, 84), 1965, vv. 3316-3321.

24 Chez Chrétien de Troyes, le rêve ne peut en définitive qu’être nulle part… ou partout ! On admettra, de ce point de vue, la pertinence du titre nervalien que Mireille Demaules donne à son bel article sur le romancier champenois, « Chrétien de Troyes ou l’épanchement du rêve dans la fiction », Speculum Medii Aevi, 3 (1997), pp. 21-37.

25 Paternité par ailleurs formellement contredite par des arguments linguistiques dont on n’a peut-être pas toujours suffisamment tenu compte dans un débat qui, au demeurant, ne nous intéresse pas directement ici.

26 Voir à ce sujet Deborah Schwartz, « Guinglain and Lancelot : The Nightmares in Le Bel Inconnu », Arthuriana, 12/2 (2002), pp. 3-31.

27 Alain Corbellari, « Onirisme et bestialité : le roman de Guillaume de Palerne », Neophilologus, 86/3 (2002), pp. 353-62, ici p. 360.

28 Voir plus bas nos considérations sur Le Roman de Renart.

29 Voir Jacques Le Goff et Pierre Vidal-Naquet, « Lévi-Strauss en Brocéliande », in Jacques Le Goff, L’Imaginaire médiéval, op. cit., pp. 151-187.

30 Sur Désiré, voir Fabienne Jan, De la dorveille à la merveille. L’imaginaire onirique dans les lais féeriques des XIIe et XIIIe siècles, Lausanne, Essais Archipel, 2007.

31 Comme interprétant des rêves, mais à bien d’autres égards aussi, Merlin possède de nombreux liens avec l’Aristote du Roman d’Alexandre. Voir à ce sujet mon article « Aristote et Merlin : deux figures tutélaires pour des mondes parallèles », L’Esplumeoir, 1 (2002), pp. 15-26.

32 Voir Jean Frappier, Etude sur La Mort le Roi Artu, Genève, Droz, 1972, pp. 258ss.

33 Voir Herman Braet, « Le brohun de la Chanson de Roland », Zeitschrift für romanische Philologie 89 (1973), pp. 97-102.

34 Voir Pierre Jonin, « Un songe de Lancelot dans La Queste du Graal », Mélanges Rita Lejeune, Gembloux, Duculot, 1969, pp. 1053-1061 et Gérard Moignet, « La grammaire des songes dans La Queste del Saint Graal », Langue française, 40 (1978), pp. 113-19.

35 Gerbert de Montreuil, La Continuation de Perceval, éd. par Mary Williams, Paris, Champion (Classiques français du Moyen Age, 50), 1925, vv. 12784-12793.

36 Girart d’Amiens, Escanor, éd. par Richard Trachsler, Genève, Droz (Textes littéraires français, 449), 1994, vv. 25376-25432.

37 Le Roman de Renart, éd. dir. par Armand Strubel, Paris, Gallimard (« Bibliothèque de la Pléiade »), 1998, branche VIIa (Martin II), vv. 138-139.

38 Je développe ce point dans mon article « Un rous peliçon dont les geules estoient d’os. Les rêves dans Le Roman de Renart », dans Claudio Galderisi et Jean Maurice (éd.) « Qui tant savoit d’engin et d’art ». Mélanges de philologie médiévale offerts à Gabriel Bianciotto, Poitiers, Publications du CESCM, 2006, pp. 115-22.

39 Voir Michel Zink, « Joinville ne pleure pas mais il rêve », Poétique, 33 (1978), pp. 28-45.