Poetria Nova et Homo novus

Un art d’écrire offert au pape Innocent III par un anglais venu à Rome pour le réconcilier avec son roi, suite à une nouvelle affaire de Canterbury, telle se présente l’œuvre de Geoffroi de Vinsauf dans le registre de Hugues de Trimberg :

Ganifredus rhetorice Novatn Poetriam edidit scribentibus, et ut conciliaret Papae regem Angliae per librumque placaret. Nam idem rex ut dicitur, Cantuarensem Thomam occidit praesulem… (cité par Faral, Les Arts poétiques, p. 31).

Le projet apparaît double, poétique et politique — mais quel rapport autre que de circonstance entre un Pape et un nouvel Horace ? De surcroît, les arts poétiques médiévaux valent-ils mieux que de studieuses copies de la tradition rhétorique issue de Cicéron et de Quintilien ? Au reste quel intérêt, sinon technique, peut-on trouver à des maîtres d’école au regard des grands secrets du Graal selon Chrétien de Troyes et ses continuateurs ?

Pourtant le titre seul sonne déjà comme un défi. Au Moyen Age L’Epître aux Pisons s’appelait Poetria. Proposer une Poetria Nova, c’était récrire Horace et remplacer sa poétique, indice assurément que le qualificatif de novus livre la clef du projet de Geoffroi et du sens de son œuvre. A condition d’en percevoir toute la résonance! Il s’agit donc en premier lieu de proposer une poétique nouvelle qui convienne aux contemporains, dans un siècle marqué par la science et la vision de l’Ecole de Chartres. Le souci est manifeste dans l’autre œuvre de Geoffroi, Documentum de arte versificandi (Faral, p. 309). Voici, en effet, ce dont fait témoignage et testament Horace, nommément cité (Art poétique, v. 128 ss) :

Difficile est proprie communia dicere (glosé dans la rubrique : quod difficile est materiam communem et usitatam proprie et bene tractare. Horace parle d’ailleurs, au v. 131, de publica materies) :

« Il est difficile de dire de façon qui vous appartienne en propre des choses communes à tous » (de s’approprier une matière commune).

Réponse de Geoffroi : quoique difficile, c’est cependant possible! A condition :

1. d’amplifier ou d’abréger à l’inverse du modèle,

2. de garder toujours la vue d’ensemble (universitatem materiae, retenons le mot) pour dire ce que l’autre tait et inversement,

3. de ne pas s’égarer au point de ne pouvoir revenir à son thème,

4. enfin, de ne pas faire preuve d’orgueil, pour accoucher ensuite d’une souris.

Ces conseils valent pour sa poétique elle-même : il s’approprie la Poetria d’Horace, mais dans la différence. Le succès le prouve : plus de 200 mss subsistent. Erasme le mettra d’ailleurs en compagnie d’Horace et de Quintilien. Souvent, enfin, les Codices rassemblent la Poetria Nova avec l’Art poétique d’Horace, la Consolatio de Boèce ou les Géorgiques, une fois même avec un commentaire du Paradiso de Dante et plusieurs fois avec le De Mundi universitate de Bernard Silvestre (informations tirées de l’excellent article de E. Gallo, dans J. J. Murphy, éd., Medieval Eloquence, Berkeley, 1978, pp. 68-84). Pareil groupement renforce notre hypothèse d’une poétique qui soit aussi une affaire philosophique, voire théologique.

Mais en quoi d’abord l’entreprise médiévale renouvelle-t-elle la conception poétique de l’Antiquité ? En elle se rejoignent trois traditions, Rhetorica, Grammatica et Poetica : elle se situe à l’intersection de ces trois champs distincts, c’est, au premier chef, son originalité.

La rhétorique, rappelle Isidore, est la science pour bien parler et parler d’abondance (copia) dans les affaires de la cité, l’éloquence propre à persuader du juste et du bien. La grammaire s’en distingue comme science d’une correction de la langue. Quant à Horace, il présente la seule discussion classique de la poésie qui définisse des préceptes pour aider ceux qui écrivent à composer de la poésie. Mais les domaines se sont historiquement chevauchés. L’héritage cicéronien, selon la Rhétorique à Herennius, accentue une théorie du style : tropes et figures (elocutio ou dictio, la troisième division de l’art oratoire); il s’y ajoute d’ailleurs l’influence de la Seconde Sophistique (Hermogène via Priscien), théorie de la beauté qui naît de l’ornementation (d’une langue à l’autre, τò ϰαλλός, et ornatus s’équivalent). Or, la tradition grammairienne depuis l’Ars major d’Aelius Donat s’est élargie à la stylistique : figurae, scemata, exornationes. Grammaire et Rhétorique se recoupent donc dans les figures du style. D’autre part, selon Quintilien (I, IV, 2), la grammaire a deux parties, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, c’est-à-dire le commentaire détaillé des poètes, et l’on sait que le système scolaire romain, encore en vigueur après la prise de Rome par les Barbares en 410, introduisait directement les élèves aux questions grammaticales par l’étude de discours ou de poèmes, par leur imitation et leur paraphrase (tractatio). Grammaire et Poétique deviennent ici des sciences affines. Lorsqu’enfin Horace propose un art de composer des poèmes qui aient de la beauté et, en plus, de la douceur (v. 99 : pulchra, dulcia), selon la juste convenance (aequus équivaut à cette vertu du langage nommée grâce ou decorum), son art se confond avec les préceptes d’une rhétorique qui s’est, au long du Moyen Age, détachée de l’éloquence pour devenir un art d’écrire (les progymnasmata des rhéteurs grecs de l’époque impériale intéressent tous ceux, orateurs, poètes, prosateurs qui veulent s’approprier « la puissance des mots », λόγων δύναμις). Quand l’art oratoire est devenu un recueil des figures et que celles-ci s’appliquent à la poésie, la rhétorique antique le cède à la poétique médiévale. Celle-ci en hérite les deux principes d’amplifier et d’orner (copia et ornatus) et, d’autre part, retient d’Horace l’idéal de la callida junctura (Art poétique vv. 47-48), c’est-à-dire l’art de lier les mots (serere, v. 46 : entrelacer, tresser, mais en homonymie avec : semer, procréer) pour qu’ils rendent un son neuf, pour ainsi dire inouï (novum, v. 48) : notum si callida verbum reddiderit junctura novum. Au reste, que fait d’autre Geoffroi, sinon de reprendre le bien connu, mais pour lui donner un tour nouveau ? Glissement du notum au novum, à la condition de faire comme il convient résonner la langue!

En outre, les médiévaux s’entendent depuis Raban Maur non plus à abréger et résumer les doctrines antérieures mais à y choisir ce qui sert leur projet et à les retourner pour leur usage propre. Ainsi Geoffroi s’intéresse-t-il à la poésie entendue comme « narratio facti » (Poetria Nova, v. 703), comme récit de l’action : les virtutes narrationis (dispositio) comptent autant que les virtutes dicendi (elocutio•. oratio plana, pura, ornata et decorum). Il est vrai que l’exemple invoqué par Horace (Art poétique, vv. 129-130) concernait déjà un chant de l’Iliade. Ainsi domine la perspective d’un poème épique, comportant un récit. Mais le traité de Geoffroi s’en trouve d’autant rapproché des grandes œuvres contemporaines en roman et concerne en vrai les res fictae, non factae, bref la fabula des poètes selon la distinction d’Isidore (I, 40.1). Or, si la rhétorique est devenue au Moyen Age une poétique, inversement la littérature narrative se conçoit comme un discours et l’art d’écrire un poème a pris un tour oratoire. Relevons, d’après E. Gallo (article cité) l’éloge de Virgile selon Titus Claudius Donat au IVe siècle :

Comme c’est le propre d’un orateur consommé, il admet les points qu’il ne peut récuser, il repousse d’abord l’accusation et la transforme ensuite en louange.

Ainsi, les 7 premiers vers de l’Enéide livrent-ils d’entrée le ton et le thème de l’œuvre :

Arma virumque cano Trojae qui primus ab oris…

on chante les armes, les hauts faits d’Enée; on chante l’homme, le héros, grandi par ce qu’il a souffert sous les coups du destin (ce qui le lave du blâme), mais d’un destin surmonté (ce qui magnifie l’éloge), rempli de gloire à la guerre, digne enfin de fonder une ville et une lignée à l’origine de Rome. Tous les mots portent : fatum, profugus, passus : sa longue patience qui est aussi sa Passion, et encore sa piété et non moins : genus, patres, riches de résonance au Moyen Age, au titre même des origines et du lignage. Sur ce modèle, le récit poétique se présente avant tout comme défense et illustration d’un héros : Erec, Yvain, Lancelot, Perceval. Ce n’est pas hasard si le Roman d’Eneas (autour des années 1156-1160) donne vraiment le départ au « roman médiéval » (voir sur la question le beau livre de J.-C. Huchet dont c’est le titre).

Ainsi, dans la Poetria Nova la réflexion porte-t-elle à la fois sur le langage, dans la tradition des traités de rhétorique et de grammaire sur les figures, sur l’art d’écrire, suivant le conseil d’Horace de savoir s’approprier le bien commun, et sur la littérature comme manière de plaidoyer. Mais la doctrine se réfléchit à son tour dans la mise en œuvre. L’exposé des figures se fait en figures, la Poetria d’Horace se renouvelle par la technique et les vertus de l’oratio, le tout est composé au titre d’illustrer la splendeur centrale d’un personnage à qui l’œuvre est censée être dédiée parce qu’il incarne la toute-puissance du verbe : le Pape tel qu’en lui-même l’accomplit mystiquement Innocent III. La Poetria Nova doit sa nouveauté à ce qu’elle traite aussi de la puissance papale. En quoi se rejoignent les deux projets poétique et politique, mais aussi bien s’avère qu’on puisse être, malgré la voix qui parlait en songe à s. Jérôme (lettre XXII, 30) cicéronien et chrétien! L’oratio est encore sermo et praedicatio, laquelle, selon s. Paul, relève d’une autre éloquence, tirant sa force de Dieu, de son souffle et de sa grâce, et non des mots persuasifs d’une sagesse toute humaine (I Cor. 2, 3-4). Reste que pour S. Augustin cette seconde éloquence ne condamne pas la nôtre dès qu’il s’agit non de trouver, mais de rendre (De doctrina Christiana, IV, 6, 10), que Bede écrivant sur les schèmes et les tropes de Donat s’emploie à substituer aux exemples classiques d’autres venus des Saintes Ecritures, et qu’Alain de Lille, enfin, marie élégamment s. Paul et Horace pour justifier le recours en chaire aux autorités païennes :

Poterit etiam ex occasione interserere dicta gentilium, sicut et Paulus apostolus aliquando in Epistolis suis philosophorum auctoritates interserit, quia elegantem habebit locum, si callida verbum junctura reddiderit novum.

(cité par M. Zink, La prédication en langue romane, p. 308. On aura reconnu les vv. 47-48 de l’Art poétique)

Mais le débat soulevé du IIe au IVe siècle dans la tradition chrétienne transforme profondément les conditions de la rhétorique : chez l’orateur chrétien, l’éloquence existe mais sans se montrer, car elle doit avant tout partir des choses mêmes, elle tient à l’être. L’accent désormais porte sur res plus que sur verba, ce qui tire à conséquence pour nos arts poétiques des XIIe et XIIIe siècles. D’autre part, comme l’a rappelé A. Michel, depuis Philon d’Alexandrie qui interpréta l’épisode de Hagar (Gn. XVI, 1-6) en allégorie amoureuse du mariage préalable avec Grammaire et « Encyclia » pour concevoir le beau et desirer la sagesse (De congressu, § 72), l’éloquence est la servante de la sagesse. S. Augustin encore : Elle sort de sa maison, c’est-à-dire du cœur du sage, et comme une petite servante inséparable, l’éloquence suit cette sagesse. Or, la demeure de celle-ci c’est pectus, le cœur du sage, et le jeu de mots « prius in pectore quam in ore » va s’imposer dans la poétique médiévale (Geoffroi, v. 59). Nous avons relevé le primat de res, en voici le lieu : pectus, l’homme intérieur, source de l’éloquence, laquelle n’est dès lors plus séparable d’une régénération profonde et de la surgie d’un homme nouveau. La poétique augustinienne de la conversion (se rendre au maître qui est en nous) vient au Moyen Age doubler la poétique horatienne de la convenance, c’est-à-dire de la grâce émanant d’une callida junctura. La poétique médiévale est un art de la proportion juste que dessine et conçoit le cœur de l’homme intérieur. A ce titre elle est nouvelle, par rapport à l’ancienne, plus encore, elle sert à la naissance d’un homme nouveau, au renouvellement de l’esprit qui puise en cet art sa nourriture.

*

Il suffit pour le confirmer de relever dans le texte de Geoffroi les occurrences du mot novus et d’en noter l’emploi. Appliqué aux problèmes concrets de l’expression, il se charge aussitôt de résonances philosophiques et spirituelles. A quoi sert, en effet, une figure ? Elle donne couleur nouvelle à l’expression et à l’idée et comme un coup de neuf, bref, elle la rajeunit. Ainsi dans tel cas de l’ornatus difficilis (les tropes, le « sens figuré »), on change et on varie une vieille formule :

Dicturus : « studui tribus annis », verba colores

Pulchrius. Iste color color est rudis et veteranus :

Hoc rude sic formes; istud vêtus haec tua lima

Innovet : « in studio me tertia conperit aestas etc. » (vv. 1022-1025)

Dans tel autre, qui relève de l’ornatus facilis (figures de mots et de pensée), en donnant par exemple la parole à l’inanimé, c’est la chose elle-même qui prend couleur de nouveauté :

Denique res ipsas alia novitate coloras, (v. 1267)

Bref on donne aux mots un tour nouveau ou bien d’un jour nouveau on éclaire les choses mêmes. Mais faut-il prendre « novus » dans une acception seulement technique ? La « peinture » semble bien plutôt une affaire de médecine! Voici en effet comment Geoffroi entre en matière sur la question de l’ornatus :

Si vetus est verbum, sis physicus et veteranum

Redde novum. Noli semper concedere verbo

In proprio residere loco : residentia talis

Dedecus est ipsi verbo; loca propria vitet

Et peregrinetur alibi sedemque placentem

Fundet in alterius fundo : sit ibi novus hospes.

Et placeat novitate sua. Si conficis istud

Antidotum, verbi facies juvenescere vultum (vv. 757-764)

Cette cure de jouvence des mots s’illustre d’une métaphore qui métaphorise la métaphore elle-même, représentée comme une « peregrinatio », pèlerinage d’un mot quittant son pays d’origine (où l’usage l’a affecté) pour rejoindre une terre d’adoption ou d’élection : s’il n’a pas refusé l’aventure, s’il n’est pas « recréant » dans son errance (cf. dedecus), il y trouvera aussi bien vie éternelle. Se mêlent ici les langages de la science médicale, de l’imaginaire romanesque et de la foi religieuse : l’un dit la régénération du corps, l’autre la vie de désir, le dernier, l’espoir du salut. Dans la vie des mots, l’Esprit est en cause et le renouveau attendu est tout autant d’ordre spirituel. A propos toujours de la métaphore nommée transsumptio avec ses quatre modes (transfera, permuta, pronomino, nomino), voici l’effet miraculeux qui s’en distille de l’oreille au cœur :

Quando venit tali sententia culta paratu

Ille sonus vocum laetam dulcescit ad aurem

Et fricat interius nova delectatio mentem…

Hoc epulum satiat, hic potus inebriat aures. (vv. 949-956)

Le spectacle des mots et leur musique trouvent dans l’homme intérieur leur résonance. Pour qui écoute avec l’oreille du cœur (pectoris aures, v. 1342), leur douceur se communique au mens qui apparente l’homme au Noũs divin. Elle lui vient comme une onction sainte. Pour les convives de ce nouveau Banquet, l’esprit se régénère dans le festin des mots. Dans la « transsumptio » selon Geoffroi se rencontrent saint Augustin et le divin Platon. La Poetria Nova offre la voie royale pour l’avènement d’un homo novus.

« Redde novum » (v. 758), c’est au XIIe siècle le mot d’ordre pour la langue de désir qui sans cesse se réinvente pour que se recrée l’homme. La langue rajeunie est fontaine de jouvence et ivresse amoureuse revivifiant le corps et l’âme, comme Rabelais saura le dire plus tard. Le Banquet platonicien est aussi la Cène eucharistique et la renaissance, résurrection :

Ut res ergo sibi pretiosum sumat amictum,

Si vetus est verbum, sis physicus et veteranum

Redde novum. (vv. 756-758)

Serait-il excessif de ressentir quelque affinité entre la « transsumptio » et la « transsubstantiatio », autour de laquelle se multiplient aux XIe et XIIe siècles récits miraculeux et légendaires ? Relevons en tout cas pour le miracle de la messe de s. Grégoire, un passage comparable du De corpore de Paschase Radbert, concernant le prêtre Plecgils : levant les yeux vers l’autel sur l’injonction d’un ange, il put voir le corps et le sang du Christ :

Adest praesens corporeo vestitus amictu quem sacra puerpera gessit (cité par W. Roach, dans Z.f. R.Ph., 69, 1, 1939, p. 29).

D’ailleurs, nous l’avons vu, quand Alain de Lille reprend à propos des sermons la formule d’Horace (« si callida verbum juctura reddiderit novum »), il s’autorise des Epîtres de l’Apôtre. Attention donc au véritable sens de novus! Le Testamentum novum leur confère son rayonnement et c’est en s. Paul qu’il trouve sa source, dans la célèbre parénèse de l’Epître aux Colossiens 3, 10 :

Exspoliantes vos veterem hominem cum actibus suis et induentes novum, eum qui renovatur in agnitionem secundum imaginem ejus qui creavit ilium.

Se dépouiller du vieil homme pour revêtir le nouveau (induere novum) : dans la métaphore paulinienne convergent l’art rhétorique du « materiam verbis vestire » (v. 61) et le mystère eucharistique de la vision du Christ « corporeo vestitus amictu ». L’expression de Geoffroi « veteranum redde novum » fait aussi bien écho au kérygme paulinien : « veterem hominem… novum, qui renovatur », qu’au précepte horatien de la « callida junctura ». Chiasme sublime! Quand la matière se revêt de mots, le Verbe se revêt de chair : dans la langue de désir, telle est la chose en cause. Au vrai, la grande nouveauté et, pour nous, la modernité de la poétique médiévale est de concevoir la langue comme le lieu où s’accomplit le mystère de l’homme régénéré. En quoi la fin du XIIe siècle mérite-t-elle bien le nom de Renaissance!

Mais il ne faut pas confondre novus avec modernus. Dans l’envoi de la Poetria Nova, adressé à un second destinataire, Guillaume, évêque de Londres (1198-1124), l’auteur fait l’éloge de sa générosité :

Nobilitas dandi quam non novere moderni

Est innata tibi qui solus etc. (v. 2105-2106)

A la faveur d’un jeu de mots implicite entre novus et novi (de « noscere »), les deux notions de nouveau et de moderne se distinguent. Le topos de la laudatio temporis acti oppose « Moderni » à « Antiqui ». Les Anciens ont la science et la noblesse. La modernité qui a perdu leur vertu désigne, chez Gautier Map par exemple, notre siècle, les cent ans au cours desquels un témoignage oral subsiste, directement ou par le truchement de parents dignes de foi. Le terme n’est pas, comme pour nous, privilégié. Mais novus c’est autre chose et, comme chez s. Paul (« renovatur in agnitionem »), c’est en rapport avec la vraie connaissance (novi, je sais) qui est elle-même reconnaissance de sa vraie nature, image du Créateur. L’évêque Guillaume est célébré à son tour comme un idéal et salué du nom de « vir aureus » (v. 2102), cet « homme en or » — pour le dire familièrement, mais à condition de l’entendre, à plus haut sens, de l’or intérieur que l’homme porte au plus profond et qu’il doit mener à maturité pour le rendre manifeste et en être transfiguré. Guillaume a cette qualité d’un cœur assez ample (« cor in omnibus amplum ») pour ne pas se prendre aux insignifiances, mais gagner à perdre haleine les cimes (vv. 2103-2104). « Vir aureus » : la Poetria Nova s’accomplit en Légende dorée, celle de l’Homos Novus attendu et célébré dans l’Anticlaudianus, l’allégorie épique d’Alain de Lille, composée en 1182. La fin du XIIe siècle dessine la figure d’un nouvel Adam. Appelons-le en anticipant Villiets de l’Isle-Adam : l’Adam futur, ou, si l’on préfère jouer sur l’épitaphe d’Arthur selon Malory : « The once and future Adam ». Refaire l’homme, rien de moins! Un Dieu fait homme rend possible un homme fait Dieu. Recréer à nouveau le premier Adam, produire un nouveau Lucifer, dans sa mission d’annoncer le Soleil qui lève, tel est le projet, le vœu de Nature (éd. Bossuat, I, 235-239) :

Non terre fecem redolens, non materialis

Sed divinus homo nostro molimine terras

Incolat et nostris donet solacia damnis.

Insideat celis animo, sed corpore terris.

In terris humanus erit, divinus in astris.

A son tour, Raison donne son approbation à l’entreprise (II, 45-51) :

Ut novus in mundo peregrinet Lucifer, in quo

Nullius labis occasus nubilet ortum,

Solis in occasu sol alter proferat ortum,

Soi novus in terris oriatur, cujus in ortu

Sol vetus occasus proprios lugere putetur,

Possideat solus quicquid possedimus omnes :

Omnis homo sic unus erit, sic omne quod unum.

« Ainsi à lui seul sera-t-il tout homme et il sera toute chose, parce qu’unique. » Une fois de plus, le même jeu de métaphores entre au service de la théologie ou de la rhétorique. D’Horace à s. Paul, la même opposition entre vêtus et novus vaut pour le mot dont en poésie se revêt la chose, sitôt qu’il voyage et change de site langagier, et pour l’homme à nouveau vêtu de lumière et pèlerin du ciel. Quant au jeu de mot entre sol/solus qui couronne le tout, il est vénérable : il vient de Macrobe et des traditions néoplatoniciennes.

Mais les collusions verbales ne sont pas seules à justifier le rapprochement. La Poetria Nova est une poétique en un poème dont le thème à son tour image l’enjeu du travail amoureux sur la langue. Ainsi Geoffroi consacre-t-il le premier volet de son diptyque des Figures ou schemata, encore nommées couleurs ou fleurs de réthorique qui composent l’ornatus facilis, à Adam, notre premier « père », indigne cependant de ce nom de père, et au Christ, le nouvel Adam (vv. 1098-1217). La venue du Christ est célébrée par une véritable anthologie de la paronomase. L’Incarnation s’est faite annomination :

Qui dignans nasci venit de morte renasci

Unus qui potuit quod profuit omnibus esse.

Hic in carne sine carie, nec criminis hamo

Captus, homo simplex et supplex, lusit iniquum

Serpentem quae nos elusit; et hostia factus

Hostem confecit, et eum moriendo remordit, (vv. 1133-1138)

Le langage est soulevé d’une force inconnue à l’instant d’évoquer le mystère qui a bouleversé la condition humaine et rendu l’homme restauré en dignité à la vie : « reparatus homo » (v. 1195). Au vu des jeux verbaux qui prolifèrent, rien n’interdit ici d’entendre ce qui est « réparé » comme re-paré, paré d’un nouvel et céleste ornement (paratus). Pareille victoire sur la mort impliquait nécessairement un Dieu fait homme : « ut Deus esset homo » (v. 1197) — qui fût ensemble « verus homo, verus Deus » (v. 1206) et nous exceptât à notre tour de la faute, pour qu’à l’inverse l’homme devînt Dieu : « Deum te scito esse », ainsi se formulait l’essence du Songe de Scipion, où la rédemption selon Alain de Lille rejoint le néopythagorisme selon Macrobe. Or, dans le second volet du diptyque, qui traite des figures de pensée : « sententia vocum », v. 1230, « quando coloratur sententia », v. 1232, soit encore la série des « schemata rerum » (v. 1276) par opposition aux « verborum flores » (v. 1218), qui court elle aussi sur un long intervalle (vv. 1280-1527), l’auteur dresse la stature papale qui doit maintenant rendre au monde toute sa pureté, en ôter l’immonde. De nouveau, il reprend l’exemple du Christ, « notre athlète » (v. 1357), qu’illustrent ensemble, dans le Bestiaire symbolique, le lion, le serpent et la colombe (v. 1358), dans l’union de la force, de l’intelligence et de l’innocence, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. C’est lui, « ille secundus Adam » (v. 1363), dont le sacrifice — hostia — nous a ouvert les portes de la vie : ostia vitae (v. 1363). Tout le finale du passage (vv. 1437-1527) en constitue l’éclatante « démonstration », soit la figure qui consiste à mettre le sujet en lumière et en évidence :

res ita se demonstrat aperte

Ut quasi sit praesens oculis. (vv. 1272-1273)

autrement dit, l’ἐνάργεια, l’hypotypose où vient à effet l’art de la descriptio, l’ἔϰφρασις de la rhétorique antique (Quintilien, VI, 2, 29-32). Les récents travaux de P. Galand sur la question, autour d’Ovide, Claudien et Politien, en ont remarquablement dégagé la portée métatextuelle (cf. BHR, 49, 1987, 1, pp. 25-53). Disons, à notre usage, par jeu de mots probable de Quintilien sur Cicéron (Coll. Budé, t. IV, note p. 195), que l’illustratio dont Voratio s’illustre est comme la mise en lumière d’une plus secrète ratio qui œuvre dans les mots, sous les mots, et comme en raison d’eux. Le poème de Geoffroi presque arrivé à son terme tire en tout cas de cette fin de Satan son plus vif éclat comme s’il avait fallu la grande fresque du Salut pour que la poétique miroitât d’un jour vraiment nouveau et se révelât elle-même habitée par l’Esprit. Au contraire de la brevitas qui résumait le sujet en peu de mots, la demonstratio requiert de l’ampleur pour exposer ce qui eut lieu avant : l’invidia première de Lucifer pour le Verbe du Père, la tentation d’Eve face au Serpent dressé qui va la gonfler d’orgueil, le non repentir d’Adam et la chute; puis les circonstances de l’événement : le discours du Fils conscient d’avoir été la cause lointaine d’un drame qui résultait de l’envie première et déjouant la ruse de l’ennemi (v. 1496 : calliditas!) selon une logique où la raison qui prévaut est aussi bien sa propre ruse. L’événement, enfin : « res undique mira », l’incarnation (v. 1512), et ce qui suivit : l’attaque en vain lancée par l’Ennemi, la victoire de la croix, avec ses conséquences : la lumière après les ténèbres. Subtilement l’accent a tout au long porté sur le mal et la connivence entre Eve et le Serpent sur le genre duquel la grammaire hésitait déjà remarquablement au v. 1137 : « Iniquum serpentem quae nos elusit »! Mais surtout la réalisation du plan divin est le nœud d’un mystère où toute métaphore s’est avérée. La métaphore suprême serait celle d’un Dieu fait homme s’il ne fallait plutôt dire que la métaphore trouve là son réel. L’impensable conjonction d’Homo et Deus, source de toute pensée, à savoir qu’un Dieu se revête de la chair pour que l’homme se revête de lumière, est ici obtenue par une callida junctura, la métaphore paulinienne du vêtement, elle-même habillée de logique : pour vaincre le mal après la chute, il fallait que ce fût l’affaire d’un homme, à condition qu’il fût aussi Dieu :

Sed oportet ut ille Deus sit :

Non aliter virtus hominis prosterneret hostem

Ni Deus indueret carnem. (vv. 1501-1503)

Rappelons l’expression de s. Paul, parlant de l’homme rédimé à l’image de son Créateur : « Induentes novum ». La chair est un vêtement pour Dieu comme la chose, res, materia, en cause dans le poème, s’habille de mots. Mais aussi bien, depuis S. Augustin, le statut des mots est-il identique au statut du Verbe incarné, comme une extériorité propre à restaurer l’intériorité : « Foris admonet, intus docet » (De Magistro, 11, 36, De lib. ar. II, 14, 38). Ce qui frappe au dehors (verba/verberare!) sert d’appel à une connaissance (nomen/noscere) qui relève d’un autre ordre, intérieur, où se tourner et se reconnaître, tel le maître intérieur, qui seul enseigne, le Christ qui du dehors parle au cœur mais habite au-dedans. Geoffroi se montre encore plus précis : cette junctura a son maître d’œuvre, le Paraclet, qui est l’auctor, au principe et comme modèle à la fois de la divine conception :

Ejus fuit ergo paraclitus auctor

Conceptus propriaque manu contexuit illi

Humanos habitus. (vv. 1508-1510)

L’Esprit Saint a tissé l’habit de chair de Dieu qui est au-dedans, il en a fait un « texte », le texte même de la Révélation. Un texte n’est ainsi jamais qu’une métaphore, celle de l’enveloppe sensible de la Déité ou de l’intelligible qui vit en lui, au souffle de l’Esprit, son véritable auteur.

L’illustration en figures d’un traité des figures trouve son apothéose en se réfléchissant dans le miroir divin de l’Ecriture. Dès lors, tout uniment, l’Esprit fait la lettre : c’est la Poetria Nova, et la lettre refait l’être : c’est l’Homo novus, puisque la grâce est Grâce et que ce qui récrée aussi bien recrée : Redde novum! Mais il faut faire encore un pas : quel est en effet le lieu où prend forme par l’opération spirituelle la manifestation textuelle ? C’est un lieu d’amour et virginal, à l’opposé d’Eve gonflée d’orgueil (« tumefacta ») face au serpent dressé (« erectus »). Marie représente l’aula (v. 1510), la cour ou l’enceinte aux portes closes et qui le resteront : « Marie celée », « porta clausa », mais aussi bien selon le jeu de mots de Rutebeuf sur sa « poverte », « porte ouverte » sur le Paradis. Le secret de la femme ouvre sur le vrai lieu de l’écriture, dont la métaphore est encore fournie par le vitrail de la cathédrale, la « verrière » que le soleil traverse sans brisure pour illuminer le chœur des fidèles rassemblés dans la nef ecclésiale : extériorité intime, dans le sanctuaire virginal du soleil divin qui fait sens. Narrativement commence ici la Queste del Saint Graal, le mystère nuptial du Feu au sein de l’Eau mariale. Aussi faut-il revenir sur la notion, par trop négligée dans les commentaires sur les arts poétiques, de materia. C’est elle que l’Esprit emplit de son souffle fécond pour que naisse le Christ, image de l’homme revêtu de splendeur et dépouillé du vieil homme. Lieu d’accueil de l’Esprit pour qu’advienne le sens, lieu où se tisse le vêtement de chair immaculé. Un détour par Hildegarde de Bingen, morte en 1179 (3 ans avant l’Anti-claudianus, 4 ans après l’Ars versificatoria de Matthieu de Vendôme), peut ici nous éclairer. L’antienne N 5 à la Vierge, « O splendidissima gemma » (dans Lieder, Salzburg, O. Müller, 1969), la désigne en effet comme « illa lucida materia » : puisque Dieu a par le Verbe créé la « prima materia » du monde troublée par la faute d’Eve, et qu’en Marie, le Verbe, fait chair, a par elle produit toutes les grâces comme Il le fit, dans la matière première, de toutes les créatures, Marie est bien la matière de lumière, mère de toute sainteté (Hymne 12, « Tu materia sanctitatis ») : en « materia » résonne le nom de « mater », mais en tant qu’elle est « Maria », bref au sens où la « matière » réunit en soi mère et lumière. La matière est le lieu où s’accomplit le mystère du Sens (« Et Verbum caro factum est »), dans la joie des sens (le « Magnificat »). C’est aussi pourquoi dans l’art poétique, nous l’avons vu, la poésie est seulement sa servante (vv. 61-63).

*

Lire ainsi la Poetria Nova dans la perspective de l’Homo novus célébré par Alain de Lille ne peut que surprendre les modernes qui ont vu dans cet opus exiguum de Geoffroi non pas l’opus magnum de la vie retrouvée mais un recueil de recettes scolaires traitant de l’exorde, sans autre vue d’ensemble, et des figures, à usage pratique. Or le rhétorique ne se dissocie pas du théologique au Moyen Age, non plus qu’Horace d’Innocent III : tel est le couple impossible qu’il nous faut bien penser. Encore faut-il ne pas sous-estimer la valeur accordée par les artes à l’ornement, qui n’est pas l’accessoire, et à l’ordre, qui n’est pas une simple affaire d’entrer en matière. Le remarquable article déjà cité d’E. Gallo nous permet ici encore d’avancer : soit le commentaire que Fulgence donne au Ve siècle dans le De continentia virgiliana (Opera, éd. R. Helm, Leipzig, 1898, p. 89) du 1er vers de l’Enéide :

Arma virumque cano, Trojae qui primus ab oris

Le schéma est tripartite, comme les trois stades de la vie : avoir, d’abord, entendons-le de notre corps, de la nature, d’arma en tant que désignant la force d’Enée; puis gouverner ce qu’on a, affaire d’intelligence grâce à l’éducation : virum, c’est la sagesse de l’homme accompli; il faut enfin décorer, embellir ce qu’on règle et gouverne pour gagner le bonheur : c’est la vraie royauté, le bien de celui qui comme Enée est primus, rattaché à princeps, c’est-à-dire souverain. C’est cela l’ornementation : un couronnement, un « couronnement », la beauté qui pare d’une grâce vraiment royale l’œuvre d’une vie. Mais à quoi d’autre se résume le roman du XIIe siècle sinon à ce que son héros devienne, à l’instar d’Enée, enfin roi ? A Vornatus de l’œuvre répond, dans la fiction, l’avènement du princeps. Au reste, Hildegarde salue ainsi Marie dans le répons n° 4 :

O vivificum instrumentum et laetum ornamentum

Et dulcedo omnium deliciarum,

en plaçant le tout sous l’invocation à la « Stella maris, Maria », par jeu de mots entre mare et Maria (au pluriel neutre), mère illustre de « la sainte médecine » : son fils unique. L’ornamentum qui fait la joie de l’Epoux est aussi bien l’instrument de vie, la « douceur » rhétorique est la joie édénique, l’ornatus est l’organon du vivant. Dans la matière-mère, c’est la beauté de la fleur qui porte seule la promesse du fruit éternel. L’ornement est à la fois (voir aussi bien la Dame du Lac, Lancelot et Galaad) signe, accompli, de royauté et, prometteur, de fécondité.

Qu’en est-il maintenant de l’ordo ? Ici encore pèse le malentendu : serait-on déçu de voir Geoffroi se limiter à l’exorde, naturel ou artificiel et qui pis est, préférer le second ou telle de ses huit formes possibles ? Revenons à l’ouverture de l’Enéide : le récit débute par le milieu, le naufrage africain, non par le commencement, la chute de Troie. Mais, constate Fulgence, parler d’abord des malheurs d’un homme accablé par le destin donne une juste idée de la condition humaine, comme psychomachia d’une vie entière contre les forces de destruction qui accablent l’âme. Au reste, ajoute plus tard Bernard Silvestre, si, poétiquement, l’ordre est artificiel, philosophiquement, il est naturel : la naissance n’est-elle pas le premier naufrage de l’homme ? Le récit suit donc le cours de la vie humaine et s’interprète en conséquence. En outre, le vers inaugural « Arma virumque cano » utilise le topos bien connu du héros épique, comme dans la Chanson de Roland : fortitudo et sapientia, force du corps et sagesse de l’âme. Bref, l’exorde met en œuvre le thème profond de l’Enéide, le carminis thema, que l’artifice initial suggère d’autant mieux. Tout lecteur de Chrétien le vérifie aisément sur ses prologues. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si Geoffroi traite dans l’ordo du seul exorde : il enclôt dans son cercle l’œuvre entière à venir et le recul pris grâce au proverbe ou à l’exemple vaut au titre d’une généralisation qui oriente la lecture selon son droit fil. Un exorde bien fait livre l’ordre de l’ensemble. Tenons-nous-en aux illustrations qu’en donne Geoffroi, d’après la fable de Scilla, fille de Nisus, et de Minos, le roi de Crète, père d’Androgée (Ovide, Mét. VIII, Poetria Nova vv. 159-202). La totalité du récit se ressentira du choix initial : commencer par le début : le Père, Minos, revient à exalter la figure idéale du souverain (non sans rapport avec l’éloge du roi Richard cœur de Lion plus loin dans le poème ou du père des pères qu’est le Pape), mais sous le thème général de la déesse Fortuna et avec l’image épique de l’orage imprévu qui s’empare du ciel. Par la fin, avec Scilla, la fille impie, et égarée d’amour ? C’est insister sur la figure de la justitia immanente à nos actions et l’image lyrique du coup en retour de la flèche. Par le milieu, avec Androgée, le fils modèle, le « puer senex » (autre thème en accord avec Innocent III : rien n’est donc laissé ici au hasard!), aussitôt surgit Vinvidia suivie de l’image biblique de l’ivraie maligne. L’histoire est la même mais le sens diffèrera selon qu’on a choisi l’éclat royal d’un père, le sacrifice de l’enfant merveilleux ou la perfidie féminine. Si on se reporte maintenant au résumé de cette remarquable « res ficta » par Geoffroi lui-même dans son Documentum de arte versificandi (Faral, p. 265), le choix de cette « materia » a sa raison cachée : c’est l’histoire d’un roi qui décide d’avoir recours à l’art plutôt qu’à l’arme, à la ruse et non au glaive (« potius artem quam arma […] et dolus, non gladius »). L’affaire se trame d’ailleurs à l’aide d’un cheveu de couleur pourpre, autour d’une pulsion désirante (« motus libidinis ») et avec force paronomase (elisit/elusit; venientem/venenum) pour se conclure en métamorphose (« transfiguratis corporibus »). Or, dans la Poetria, la première évocation du même cas regorge de termes à valeur également métatextuelle : copia, nitore, nova specie, pingit, polit, dulcore, venustas (dans toutes les parties)! C’est une véritable anthologie de la rhétorique. L’ordre suivi par Geoffroi pour commencer son traité illumine à son tour sa Poetria entière.

Mais en réalité, Geoffroi n’a pas abordé le problème de l’ordo au v. 87 sous la seule rubrique de l’exorde, dût-il tout contenir en germe. Une série de considérations préalables en élargit considérablement la portée. La Poetria s’ouvre en effet sur une métaphore essentielle, de l’architecte (vv. 43-61), qui nous tend le miroir (speculum) où reconnaître la loi idéale du poème, comme une analogie qui capte la lumière divine où puiser notre intelligence de l’œuvre. Détachons les mots importants : écrire, c’est bâtir, fundare domum, ce qui requiert un compas intérieur, circinus interior, car l’auteur est comme le Créateur : l’exemplarisme préside à sa création. Le vrai lieu de celle-ci est dans l’homme intérieur, interior hono; elle existe au titre de l’archétype, archetypus, dans l’esprit, mens ou Noũs qui est notre part divine. Aussi bien l’auteur doit-il comme Dieu avant tout embrasser l’ensemble de sa matière, la circonscrire tout entière dans son cercle :

Circinus interior mentis praecircinet omne

Materiae spatium. (vv. 55-56)

Qui pourrait encore prétendre que l’écrivain médiéval ignore ce que composer veut dire : son modèle n’est rien de moins que le grand architecte de l’univers, dans la citadelle du cœur, suivant une chaîne phonique qui relie « archetypus », « in pectoris arcem », « mentis in arcano ». C’est là ce qui chez lui reçoit le nom d’ordo :

Certus praelimitet ordo

Unde praearripiat cursum stylus aut ubi Gades

Figat. (vv. 56-58)

Ainsi l’ordo se distingue-t-il du stylus : le compas, dans l’ordre de l’esprit, cerne la chose; la plume, qui touche aux mots, s’emploie à la vêtir. Stylus ou poesis, d’une part, ordo de l’autre. Mais insistons encore, car il y a eu confusion dans l’esprit des commentateurs :

Mentis in arcano cum rem digesserit ordo

Materiam verbis veniat vestire poesis. (vv. 60-61)

Dans l’esprit, mens, la chose, res, se trouve mise en ordre, c’est-à-dire délimitée par le compas mental. De même Dieu, selon S. Augustin, a créé la matière formée (« Formatam quippe creavit materiam », De Genesi, I, XV, 29), et Daniel de Morley enchérit, contre Chalcidius : si la hylè a été créée par Dieu, elle n’est pas le chaos, elle ne peut être « inordinata ». Ainsi informée se présente la materia qu’il faut habiller des mots de la poésie : d’un côté, mens, ordo, res ou materia, de l’autre, verba et poesis. Pour les Chartrains, les six jours de la Création ajoutaient à la matière formée sa dispositio et son ornatus (réf. dans Th. Silverstein, Med. Studies, X, 48, p. 193). Dans ces conditions Vordo ne correspond pas comme en décide à tort l’édition Faral (p. 200) à la partie de la rhétorique nommée dispositio. Celle-ci inclut les virtutes narrationis (art de la description, notamment selon la topo-, chrono-, prosopographie). Tout comme la dictio ou elocutio qui dénombre les virtutes dicendi, elle concerne l’expression. Vordo (v. 87) par lequel, dans l’ordre, commence le traité (vv. 77-78), se définit strictement comme une ordination, une suite ordonnée à partir d’un commencement et bornée par une fin. Il désigne les limites entre lesquelles une série (séries) débute, poursuit et arrête son cours. Il est donc naturel que l’ordo lui-même prenne d’abord la figure de l’exorde. La dispositio, c’est autre chose : elle fixe les poids respectifs des parties, en amplifiant ou en abrégeant. Non plus une délimitation, mais une pesée.

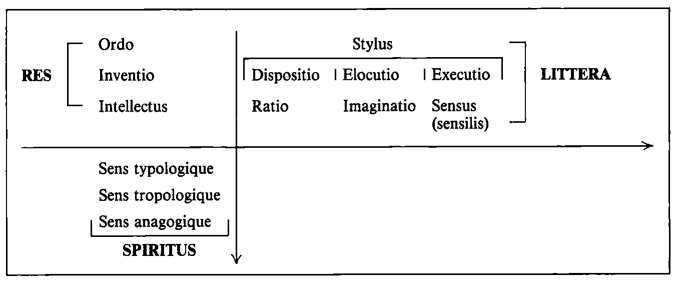

Au reste Geoffroi nous donne lui-même au début le plan de sa Poetria (vv. 80-86) et le résume à la fin (v. 2062) : à chaque partie correspond une métaphore précise : le cercle, pour l’ordo, comme le compas de l’architecte; la balance pour le sermo continuus, le discours effectif dont les parties s’équilibrent pour que la pensée tombe juste; le vêtement pour la séries urbana, l’enchaînement des mots dont le corps doit être poli et affiné; la nourriture pour la retentio, l’art de la mémoire et de l’exécution orale. Cette quadripartition est homologue à celle de la rhétorique antique. On identifie sans peine dans les trois derniers cas, la dispositio (ou encore l’art d’augmenter qui fait l’« auctor »), la dictio ou elocutio (l’art d’orner, peindre ou colorer), la pronuntiatio et la memoria (l’art de délivrer le message : executio materiae). La symétrie implique que l’ordo selon Geoffroi corresponde à l’inventio antique, à l’art de trouver ce qu’on a à dire. Le doute est levé au v. 2062 :

Sic simul ergo

Omnia concurrant, inventio commoda, sermo

Continuus, series urbana, retentio firma.

L’ordre qui délimite une matière comprend ce qui de son invention tombe à sa mesure (commoda). On se reportera toutefois à l’Ars versificatoria de Matthieu de Vendôme, pour un plus ample traitement de l’inventio proprement dite. L’auteur distribue aussi son livre selon quatre parties, sans la dispositio, mais avec un examen de ce qui fait l’elegantia verbale (verba polita) distincte de l’ornatus (ou dicendi color). L’excellence poétique relève de trois facteurs : « verba polita, dicendique color, interiorque favus » (Faral, pp. 153 et 167). Ce « miel intérieur » a trait aux res, à la materia et représente la beauté du contenu de pensée (venustas interioris sententiae). L’insistance mise sur cette intériorité mentale, cette existence de res dans mens, permet de réinterpréter les catégories de la rhétorique selon la hiérarchie de la psyché médiévale depuis S. Augustin revu par Boèce :

| Intellectus | Inventio, Res |

| Ratio | Dispositio |

| Imaginatio | Elocutio |

| Sensus | Executio materiae |

Ce serait conforme à la pensée chartraine, qui, pour philosopher, distingue par exemple avec Thierry de Chartres, dans son prologue à l’Heptateuchon, l’intellectus, illuminé par le quadrivium, et son interpretatio, par les soins du trivium, source d’une parole élégante, rationnelle et ornée (elegantem, rationabilem, ornatam), soit les trois vertus du langage, mais aussi bien les trois artes : grammaire, dialectique et rhétorique (texte cité par Jeauneau, Lectio philosophorum, p. 38)!

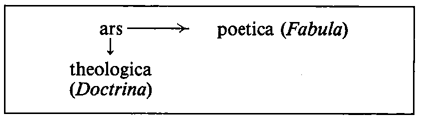

A nos yeux, res ou materia constitue le point véritablement nodal où s’articulent les deux axes, horizontal ou rhétorique de la lettre, vertical et mystique de l’esprit, ou si on préfère, l’axe de la métaphore et celui du mystère. Le premier se déploie suivant la partition rhétorique du Stylus ou de l’expression : dispositio, elocutio (elle-même en deux parties : verba et Schemata, les figures portant sur les voces et sur la sententia), executio. Le second fonde un Réel de l’idée, plus réel que la réalité, selon la conception du réalisme médiéval, et s’étage suivant les sens de l’exégèse médiévale : sens littéral et sens allégorique : typologique, tropologique, anagogique.

Aussi bien autorisons-nous un tel schéma d’une comparaison développée par Jean Scot Erigène (PL CXXII, co. 146), entre l’art poétique et la théologie :

Quemadmodum ars poetica per fictas fabulas allegoricasque similitudines, moralem doctrinam seu physicam componit ad humanorum animorum exercitationem (hoc enim proprium est heroicorum poetarum qui virorum fortium facta et mores figurate laudani), ita theoiogica veluti quaedam poetria sanctam scripturam fictis imaginationibus ad consultum nostri animi et reductionem corporalibus1 sensibus exterioribus (veluti ex quadam imperfecta pueritia) in rerum intelligibilium perfectam cognitionem (tamquam in quondam interioris hominis grandaevitatem) conformat.

La théologie comme la poetria reconduit en fables et en figures l’esprit humain du sensible à l’intelligible.

Cette double articulation fait elle-même toute l’ambiguïté du mot figura, lequel désigne aussi bien les schemata, tropes et couleurs de rhétorique, que la typologie sacrée (Adam, figure du Christ). Mais nous ne cédons pas pour autant à la force de l’ontologie médiévale, car le Réel de la chose est aussi bien dans la perspective de la modernité, depuis Freud, ce rien que le langage vise comme si c’était quelque chose, sans que ce qu’il évoque en pure perte ait jamais le moindre corrélat de réalité. La référence comme on sait, ce n’est jamais ça! Mais la voie mystique serait ici plus apte à nous enseigner, pour que la chose, res, glisse du realius médiéval au rien au sens moderne de négation.

*

Ainsi le poétique et le théologique s’étayent et se nourrissent mutuellement. Un dernier regard sur l’Anticlaudianus et ses jeux de miroir entre l’art et la divinité nous aiderait à mieux en pénétrer le mystère. Comment recréer l’homme, s’y demande-t-on ? Nature, rédimée, peut façonner son corps. Reste à Prudence, la pensée avisée, à partir en quête d’une âme, en montant au ciel. Pour accomplir son voyage, elle a besoin d’un char que Raison conduira et que les sept Arts auront construit : le quadrivium fournit les quatre roues, Grammaire dresse le timon, Logique fabrique l’axe, tâche essentielle, mais Rhétorique apporte la dernière touche qui parachève l’œuvre de ses sœurs en l’embellissant de pierres et de métaux précieux : orner est bien synonyme de parfaire (III, vv. 140, 146 : « facta prius perfectius ornans/ perficit »). Encore a-t-il fallu pour peser et mûrir le projet le fruit des réflexions de Raison, armée de ses trois miroirs (I, vv. 436 ss), l’un, de verre poli, pour découvrir l’insondable profondeur des choses (rerum abissum) et la série des causes, le mariage de la matière (subjectum) et de la forme, qui fait passer la chose (res) à l’être (esse); l’autre, d’argent, où se perçoit dans sa séparation d’avec la matière et la vieillesse, le retour de la forme pure à sa première et virginale jeunesse; le dernier, en or, grâce auquel on remonte à la source des choses (fons rerum), l’idée céleste (Idea) qui a engendré les formes, envoyées en exil sur la terre, telles les copies ou les fantômes de sa splendeur.

Mais la rhétorique et le miroir se rencontrent encore à un autre niveau, car le dispositif précédent n’a pas suffi : il faut enfin le secours de la Reine du ciel, Regina poli (V, 178), assistée de la Foi. Est-ce la théologie ? La jeune fille (puella) a, en tout cas, la beauté d’une déesse (V, 99). Elle scrute la cause cachée de l’incorporel et le principe comme la fin des choses. Surtout, elle a vêtu un habit d’or et d’argent, plus étincelant que les astres, tissé de la main même de Dieu et de celle, experte, de Minerve (V, 112-113 : texuit), où une fine aiguille a retracé les arcanes de Dieu et les abysses de sa pensée et, sous une belle forme représenté l’« informe », localisé l’illimité, exposé l’invisible, bref, enclos l’incirconscrit :

Incirconscriptum describit, visibus offert

Invisum, quod lingua nequit pictura fatetur. (vv. 117-118)

Mais quel est Dieu ? Le langage naturel échoue à le dire, souhaitant qu’on en revienne au plus vite au bon vieux sens des mots, car, ici, dans la stupeur, les sons, balbutiant, finissent par s’éteindre dans le silence et toute dispute sur le sens des mots devient vaine (vv. 119-123). Car Dieu comprend en soi la totalité des noms qui concernent les choses (du moins compatibles avec sa nature) :

Ipse Deus in se capit omnia rerum

Nomina (vv. 124-125)

mais Il en adopte les purs vocables, sans les choses :

et voces puras sine rebus adoptat. (v. 127)

Ainsi est-il le vivant, sans la vie, juste, sans la justice, au principe et à la fin sans avoir de principe ni de fin, etc. Les sons se sont tus, les choses ne sont plus en cause, restent à l’état pur les seuls vocables : Alain de Lille dans ce texte difficile, étonnamment proche de notre plus extrême modernité, donne la parfaite définition du signifiant. L’être de Dieu est de pur langage, « vivens sine vita », car la vie est chose humaine, mais son concept est en Dieu seul. Dieu chez Alain, c’est le grand Autre selon J. Lacan : le trésor des signifiants, le lieu du symbolique. Cependant, c’est par le truchement d’un trope et sous la dictée d’une figure que Dieu comprend ainsi en lui-même et conçoit la totalité :

Cuncta tamen, mediante tropo, dictante figura

Concipit et voces puras sine rebus adoptat. (vv. 126-127)

Bref, l’espace signifiant ainsi défini est aussi bien celui du déploiement de la rhétorique (Lacan encore : l’inconscient, l’Autre, est le grand rhétoriqueur), car Dieu s’inscrit au point de faille entre les choses et les mots (vivens sine vita) mais aussi bien la rhétorique intervient pour chiffrer cette faille : Alain continue à dire Dieu dans la contradiction, au point qu’à l’évidence, si Dieu forme le tout du langage, celui-ci est foncièrement inadéquat à la réalité (humaine) des objets auxquels on croit qu’il se réfère. Ce qu’il sert à nommer n’est pas la vérité qu’il porte en lui, ce à quoi on se réfère en parlant n’est pas ce qui est en cause. C’est pourquoi sur la robe de Théologie, la peinture (la rhétorique) a relayé la langue (v. 118). La rhétorique s’impose du fait que dans le langage (ou en Dieu) se chiffre autre chose que la désignation des objets constitutifs de notre monde. Elle est tout entière faite de ce savoir, qui ne peut que rester voilé :

Hic legitur tamen obscure tenuique figura. (v. 147)

La théologie est bien une poétique pour dire Dieu par la figure, la similitude, l’allégorie. Mais ce qui est ainsi chiffré dans le discours, comme l’impossible à dire de Dieu qui comprend tout le langage, a aussi son lieu secret, hors discours : au plus haut des cieux trône la Vierge-Mère (vv. 471 ss), en qui l’oxymore se trouve réconcilié et l’impossible, réalisé : en ce point, la nature fait silence, la logique part en exil, le libre jeu de la rhétorique est réduit à néant et la raison vacille (vv. 478-479) :

omnis/ Rhetorice perit arbitrium.

Là se tient la femme et défaille tout l’appareil du langage, car le réel de sa jouissance s’éprouve dans la seule dimension mystique : c’est en son sein que la divinité a pris sa demeure, que le Fils de l’Artisan suprême s’est lui-même tissé sa tunique, endossant la toge de notre rédemption, revêtu de notre manteau de chair (vv. 483-486 : lire « vestitus » et non « vestibus »). A une variation près, Alain de Lille et Geoffroi de Vinsauf ici se rejoignent. Avec l’Incarnation, nous somme parvenus au cœur du mystère : mais Prudence perd connaissance, alors la Foi, sœur de Théologie, qui scrute les profondeurs du ciel et qui à l’exclusion du reste s’attache au sanctuaire le plus secret de Dieu (penetralia, VI, v. 20), tend à la voyageuse le miroir grâce auquel elle pourra affronter du regard le mystère. Dans ce miroir en effet, où sont au demeurant peintes des images, (« scriptumque figuris », v. 118), tout ce que l’empyrée contient se répercute, mais l’esprit n’y perçoit pas directement la lumière, seulement l’image de celle-ci : non pas la chose, mais son ombre, non pas l’être, mais son semblant (vv. 117 ss). Toutefois les mots qui disent l’apparence (faciès, species) signifient aussi la beauté.

Hoc spéculum mediator adest. (v. 127)

Sans cette médiation, le trop de lumière appauvrirait l’usage de la vue. Grâce à lui, l’humaine sagesse (Prudentia, Phronesis ou Sophia) accède enfin à son inconnu :

Dum nova queque videt, miratur ad omnia, gaudet In cunctis, novitas nova rerum gaudia gignit. (vv. 133-134)

La nouveauté radicale des choses engendre en elle une joie inconnue : elle y contemple la vie angélique, la virginité de Marie et le mystère du père que sa fille a mis au monde,

Miraturque Deum nostram vestire figuram. (v. 162)

Dès lors s’équivalent strictement le Fils, le miroir et la rhétorique, puisque l’art seul rend l’indicible manifeste, qu’il faut le reflet pour soutenir la lumière et que la chair a prêté figure à Dieu. Le miroir a permis de voir Dieu en figure (c’est-à-dire en « énigme ») mais aussi de voir Dieu prendre lui-même figure. Mais le miroir est-il lui-même dans ce poème allégorique autre chose qu’une métaphore, voire même que la métaphore ? Figure de rhétorique, il est plus encore, à savoir la figure de la rhétorique elle-même.

C’est pourquoi le miroir est, au sens médiéval, le modèle : en lui seul se réfléchit et devient à la fois visible et supportable la lumière invisible et parfaite. Geoffroi propose sa Poetria comme le speculum de toute poésie :

Ecce rei speculum : res tota relucet in illo. (v. 712)

Il a tendu au poète le miroir d’une analogie avec l’architecte pour affirmer la prévalence de l’archétype sur l’œuvre, de Vordo sur le Stylus (vv. 48-49). Mais ce mouvement platonicien fait aussi la motion lyrique de la poésie amoureuse : la Dame d’amour est le miroir de toute beauté, parce que dans l’or de sa chevelure et l’éclat de sa blancheur se réfléchit la lumière incréée de Dieu. Elle est essentiellement solaire, dans son rayonnement, mais aussi bien lunaire, dans sa nature, puisque la lumière du soleil ne se soutient que dans son miroir nocturne. Ainsi la figure féminine est-elle également distribuée dans le Chevalier au Lion entre Laudine et Lunete. Mais c’est Maurice Scève qui a su lui donner son vrai nom : Délie, comme le Soleil de l’idée réfracté dans l’anagramme, et comme Diane, la délienne, sœur de Phébus. Au vrai, avec la Vierge-Mère régnant au plus haut des cieux, Alain de Lille ouvrait déjà la voie à Dante, mais l’invention de Béatrice avait déjà commencé dans le roman du XIIe siècle, quand sous les yeux de Perceval, anticipant l’or du Graal, parut Blanchefleur. La Poetria Nova selon Geoffroi appelle l’avènement de l’Homo novus selon Alain, à condition qu’il ait trouvé, tel Dante, sa médiatrice pour la Vita Nova.

*

Geoffroi de Vinsauf a réfléchi en une figure le dessein secret de sa Poetria, qui n’est autre que celle à qui, pour cette raison, l’œuvre est destinée : la figure du Pape, incarnée par Innocent III. Cette dernière ouvre, centre et clôt tout l’Art poétique. Quant au dédoublement final du destinataire (l’évêque de Londres en sus du Pape), il n’en permet que mieux la dérive idéale de cette figure centrale comme d’une figure de fiction. A-t-on remarqué par exemple que les deux grandes exemplifications en récit continu des couleurs de rhétorique gravitent l’une autour d’Adam, notre père coupable (pour les figures de mots), l’autre autour du Pape, notre Saint-Père (pour les figures de pensée), pour se clore toutes deux sur la figure du Christ, le nouvel homme ? Innocent III, incarnant le topos du puer senex, compose le visage si ardemment souhaité de l’homo novus. Mais quels sont au juste les qualités que l’auteur célèbre en son destinataire ? Il le désigne des noms de « physicus et pastor » (v. 1340), ce qui déjà fait écho à l’action du poète et de Geoffroi lui-même, d’être le médecin des mots qui leur redonne la jeunesse :

sis physicus et veteranum

Redde novum. (vv. 757-758)

Le médecin de l’âme et celui du verbe échangent ainsi leurs pouvoirs, par quoi l’art d’écrire est aussi celui de refaire l’homme. Le Pape détient les clefs du royaume des cieux (claves regni caelestis, v. 1311), comme la trouvaille verbale dans les tropes se compare à certaines clefs de l’âme, propres à ouvrir la serrure du cœur (claves animi, v. 1066). La rhétorique est donc un lieu d’amour où l’esprit opère sa propre conversion. Il y a plus explicite encore : le vicaire du Christ brille de trois façons aux yeux de Geoffroi : par la sagesse (sapientia) qui jaillit comme une source, par la raison (ratio) qui scintille comme un feu, par l’éloquence (facundia) qui roule comme un torrent (vv. 2075-2078). Serait-ce une figure trinitaire ? L’éloquence est énumérée après la sagesse et la raison, elles-mêmes comparées à l’Eau et au Feu, comme leur propre union. Telle est bien la puissance du verbe, attribut papal par excellence : « Papa, potens verbo » (v. 902), c’est de mêler les contraires, comme c’est le cas, dans l’ornatus difficilis, de la transsumptio, autre nom de la métaphore : le mot y est chargé, mais le sens n’en est pas empêché (gravis vs. levis) :

sic se contraria miscent. (v. 834)

Mais peut-être avons-nous fait un trop long détour : la dédicace qui sert de prologue au poème (vv. 1-42) disait déjà tout, ordo oblige! On partait d’un nom propre, celui du Pape, et l’on jouait sur lui : « Innocens », son rythme crétique (– ∪ –) l’interdit à l’hexamètre dactylique (– ∪ ∪, – –), à moins de le décapiter : « Papa Nocenti », c’est un début sans tête et même une monstruosité (l’Innocent est devenu nuisant), ce qui n’est pas sans rappeler les premiers mots de l’Epître aux Pisons : « Humano capiti etc. »! De là s’élabore une comparaison selon la proportion qui depuis Artistote définit la métaphore : ton nom est au mètre comme ta vertu au monde : elle défie la mesure, rien ne peut l’enclore. Sauf à la diviser, c’est-à-dire en bonne rhétorique cicéronienne, en dénombrer les parties : ainsi en noblesse, tu vaux Barthélémy, en bonté, André, en jeunesse, Jean, en foi, Pierre, en science, Paul, bref tous les Apôtres, mais le tout de tes vertus reste sans pareil. Au moins une pourtant demeure aussi sans rivale : gratia linguae, la grâce de ta parole, la beauté de la langue que tu parles, soit la vertu essentielle de l’Art poétique d’Horace. En quoi il s’avère que l’excellence papale est au plus haut degré l’excellence verbale. Et l’auteur de jouer aussitôt sur la topique de la surenchère du taceat et du cedat analysée par Curtius (trad. Bréjoux, p. 200) : Augustin, Léon le Grand, Jean Chrysostome, Grégoire le Grand, aucun des grands maîtres du verbe du IVe au VIe siècle ne fait ici le poids! Mieux encore, le cours des mots se laisse au fil de l’éloge dériver au gré de la paronomase : le nom élidé de Jean (Bouche d’Or) se dissémine dans le texte qui en fait sa parure et même sa dorure précieuse :

Esta quod in verbis aut hic aut ille sit ore

Aureus et totus resplendeat : os tamen ejus

Impar est, orisque tui praejudicat aurum. (vv. 17-19)

(tel ou tel peut être en paroles Bouche d’Or et resplendir tout entier : mais sa bouche n’est pas ton égale, l’or de ta bouche fait d’avance la décision). Subtilement entre oris et aureus (prononcé au XIIe « oreus »), quelque chose comme auris s’entredit, c’est-à-dire se donne à entendre pour Voreille : dans la langue dorée, l’homophonie règne en effet. Mais à force d’hyperbole, on est entré dans le domaine du trans-, d’un au-delà de toute humanité, ce qui peut nous orienter soit vers la transgressio (enfreignant la loi naturelle mais désignant aussi bien la figure de l’hyperbate où s’exprime la passion), soit vers la transsumptio, la métaphore. Ainsi le topos du puer senex où culmine le panégyrique est-il introduit aux accents lucrétiens d’une « mira rebellio rerum » (v. 22). Mais il est typologiquement surchargé pour confondre en un seul homme Jean le préféré du Seigneur et Pierre, son successeur. Il en résulte pour la présente époque une « nova res » (v. 26) qui fait écho à la Poetria Nova, le surgissement du nouveau en rupture avec l’ordre connu des choses, et qui n’est autre qu’un homo novus qui unirait en lui la jeunesse du corps et la sagesse du grand âge, mieux encore, qui figurerait l’éternité, car les jeunes vieillards des visions paradisiaques des Vierges et Martyres unissent le Père au Fils dans l’abolition du Temps.

Le poème inaugural s’ouvre alors au cosmos, dont il réfléchit la lumière dans le miroir de ses mots : nouvelle métaphore, le Pape est aux hommes comme le soleil au monde; son entourage renvoie son éclat (relucere) et brille en cercle tout autour de lui (circumlucere) comme les astres le font du soleil. La figure centrale du Pape capte ici tous les jeux de lumière du texte — le tout couronné du fameux sol/ solus transmis par Macrobe (v. 30). Les lieux ont changé de visage : Rome est le ciel, la Curie, ses étoiles, le Pape, son soleil. Ultime pointe : l’Angleterre m’a envoyé auprès de toi, à Rome, comme de la terre au ciel et des ténèbres à la lumière (vv. 31-33) : « transtulit », c’est le verbe de la translatio qui fait la métaphore. Ce voyage de l’homme, ce pèlerinage jusqu’à Rome est en soi-même déjà une métaphore, la métaphore de la métaphore qui dès lors s’entend comme pérégrination, voyage ascensionnel de l’homme intérieur jusqu’à l’Empyrée. En conclusion vient l’antithèse entre la puissance papale d’une part qui lorsqu’elle donne, le fait avec savoir, dans l’exercice de son vouloir et selon son devoir (figure trinitaire une fois encore : Sagesse/Fils, Volonté/Saint Esprit, Noblesse/Père, qui se compte pour quatre avec le pouvoir intimé dans son nom : « Papa, potes » (v. 38), 3 + 4 donc, somme du divin et du terrestre); et, d’autre part, le clerc gyrovague (v. 39), tributaire de l’errance, humble dans son offrande et pourtant fier de ce tour de force verbal : cet « opus exiguum » n’en est pas moins « magnum ». Ultime jeu de reflets entre la rhétorique et la théologie : le Pape est salué comme « dulcissme rerum » (v. 34). Or la dulcedo est le concept essentiel de la rhétorique, dont la « suavité » fait toute la force « suasive », mais tout aussi bien une notion profondément religieuse : les martyrs le savent et les fragrances qui se répandent à leur mort le prouvent, le plus suave, c’est le Christ.

Ainsi le texte du poème donne-t-il en partage sa propre douceur (« Dulce tuum partire tuo », v. 35) et d’un même mouvement acquiert son incomparable dorure et mène à maturation l’or que chacun porte en soi. C’est le lieu de signaler enfin, en contrepoint des deux luminaires célestes qui se marient dans la fonction de la femme, le rayonnement singulier qui émane de la personne royale de Minos dont l’éloge sert à l’art poétique d’occasion pour se mettre lui-même en scène :

simul excoquit aurum

Mentis et argentum linguae. (vv. 163-164)

La Nature a tout ensemble purifié par le feu l’or de son esprit et l’argent de sa langue. Le terme d’excoquere (réduire par la cuisson) a une forte connotation alchimique : or et argent, soleil et lune, chez Geoffroi comme chez Chrétien, les Noces chimiques célèbrent l’avènement de l’homme nouveau comme le mariage du ciel et de la terre.

____________

1 Trad. : « à partir de… jusqu’à… »