Marc Boegner, ou de la figure du chef en protestantisme français, particulièrement au cours des années 1940

Marc Boegner : l’homme qui a tout présidé, on le sait, dans le protestantisme français. La Fédération protestante de France de décembre 1929 à début 1961, le Conseil national de l’Église réformée de France de 1938 (date de l’unité) à 1950, le Comité de la Société des Missions évangéliques de Paris de 1938 à 1968, le Comité provisoire du Conseil Œcuménique des Églises de 1938 à 1948, la Cimade de 1945 à 1968 ; il est encore l’un des six vice-présidents du même Conseil Œcuménique, de 1948 à 1954, l’un des deux présidents d’honneur du Secours national, à partir de 1940 (avec le cardinal Verdier), le co-président du comité de l’Amitié chrétienne (avec le cardinal Gerlier) et le président du Conseil protestant de la jeunesse au cours de la même période ; en 1946 il est devenu membre de l’Académie des Sciences morales et politiques et en 1962 il est le premier pasteur à entrer à l’Académie française ; ajoutons que ce fils de préfet qui aurait voulu entrer à l’École navale a siégé, pleinement, dans le Conseil national de Vichy et qu’il était grand officier de la Légion d’honneur, docteur honoris causa de sept universités, que des rues et un boulevard portent son nom et qu’un timbre lui a été consacré en 1981, à l’occasion du centenaire de sa naissance1… Le tout compose une figure puissamment présidentielle, académique pour ne pas dire cardinalice (il n’est pas indifférent qu’il copréside ici et là aux côtés des prélats de l’Église catholique).

Le secret de cet homme dont un (rare) exemple d’humour protestant prétend qu’il aurait dit au Christ, en arrivant au ciel : « J’ai bien connu Monsieur votre père » ? Peut-être le trouvera-t-on dans le portrait qu’il a tracé de François Albert-Buisson, son prédécesseur à l’Académie :

Une intelligence vive et pénétrante, un amour du travail sans défaillance, une curiosité des hommes et des choses alliée à une capacité de jugement hors de pair, une énergie persévérante au service d’une inébranlable confiance en sa propre carrière et en la légitimité que de tels dons confèrent aux plus hautes ambitions2.

Ce n’est pas, toutefois, dans la direction d’une biographie ou d’un portrait psychologique qu’entend aller cet article, mais dans celle d’une réflexion sur ce qu’un tel cumul de responsabilités peut nous apprendre sur la structure et la conjoncture du protestantisme français au milieu du xxe siècle. Et même si la chose ne pourra évidemment être développée – elle l’est ailleurs –, nous aurons à évoquer trois autres pasteurs avec lesquels Boegner a entretenu des liens de collaboration ou parfois de concurrence. Ces relations livrent des indications précieuses sur son exercice du pouvoir et sur les conséquences peut-être lourdes de sens que cet exercice n’a pas manqué d’avoir. Citons ces trois hommes : Freddy Durrleman, qui s’est heurté frontalement à Boegner entre 1934 et 1939 ; André Trocmé, qui rapporte dans ses Mémoires avoir été en quelque sorte trahi par un Boegner rompu aux manœuvres de gestion des assemblées représentatives ; et André-Numa Bertrand, très proche du « président » sur des plans à la fois institutionnel et humain, mais qui aurait voulu une autre expression publique, à un moment clef des années 1940.

Terminons ces quelques lignes d’introduction par des formules empruntées à Valdo Durrleman, l’aîné des fils de Freddy, lui aussi pasteur, lui aussi confronté à Boegner3, et qui parle à son propos de « Marc Ier » ou du « Grand Lama ». Il y a là plus que de l’impertinence. Autre ombre, plus significative, au portrait du grand homme : le relatif oubli dans lequel il est aujourd’hui tombé. La bibliographie réunie par François Boulet pour ce numéro ne comporte qu’une petite poignée de titres, dont deux seulement sont nommément consacrés à Boegner (avec la biographie de Roger Mehl, qui remonte à 1987). Si A.-N. Bertrand, surtout, et F. Durrleman un peu moins (l’œuvre qu’il a fondée, La Cause, entretient sa mémoire), sont également oubliés, il en va tout autrement de A. Trocmé, aujourd’hui célèbre pour son rôle dans les années 1940, ces mêmes années qui ont vu pourtant l’apogée de l’influence ecclésiastique, politique et publique de Boegner.

Le président

Pas de biographie ni de (socio)psychologie, ai-je dit. Je me demanderai seulement, sur ce terrain, s’il faut accorder beaucoup, ou peu, aux origines sociales de Boegner : il appartient à des familles de la bonne ou très bonne bourgeoisie, les Boegner, les Steinheil, les Fallot, les Bargeton par son mariage (mais un Trocmé, sorte de « gauchiste » pastoral, a le même type d’origine…). École alsacienne, préparation au concours d’entrée à l’École navale, études de droit : il y avait bien là quelque chose de « l’enfance d’un chef », avant qu’une conversion quasi revivaliste ne le mène au pastorat et même, un temps (de novembre 1898 à juillet 1900, puis de septembre 1904 à la rentrée 1911), à la vie paroissiale dans une commune modeste, Aouste, au fin fond de la Drôme rurale. Même s’il ressortit à une tradition évidente (une carrière pastorale ne peut pas être entamée dans une grande paroisse urbaine !), cet enfouissement rural me reste quelque peu énigmatique, au regard des origines comme de la suite de la vie de Boegner ; à tort peut-être, quand on a à l’esprit, par exemple, la destinée d’un Karl Barth, qui fut d’abord pasteur dans le canton d’Argovie. Ajoutons que le jeune homme est deux fois neveu de pasteurs et que c’est auprès de son oncle Tommy Fallot qu’il se forme, avant de lui succéder.

Boegner apparaît dans l’histoire de la jeune Fédération protestante de France dès 1909, rappelle Yves Parrend dans sa thèse4 ; il commence à siéger dans son conseil en mars 1926 en remplacement de Wilfred Monod, démissionnaire ; le 3 décembre 1929 il est élu président, le vice-président depuis 1927, André-Numa Bertrand, s’étant effacé (c’est à cet endroit que l’on peut se demander si des considérations sociologiques et psychologiques ont joué ou non). Neuf ans plus tard, Boegner est élu à la tête du Conseil national de la nouvelle Église réformée de France, alors que cette responsabilité aurait pu échoir plutôt au même Bertrand, qui a été largement l’auteur de la réunification ; mais contrairement à son collègue, président de l’Union nationale des Églises réformées, Boegner ne présidait pas l’une des Unions d’Églises qui se sont fondues dans l’ERF et il offrait donc une sorte de garantie de neutralité. À moins que sa « vocation naturelle » aux fonctions de présidence et de représentation ne se soit imposée avec une telle évidence qu’elle ait interdit les velléités d’autres candidats potentiels. Il a assurément bénéficié de la jeunesse des institutions qu’il a présidées, FPF et ERF : institutions et traditions étaient à inventer, et la vitesse acquise à la tête de la FPF a probablement facilité la prise de pouvoir à l’ERF, au COE, à la Cimade, alors qu’on verrait plutôt un cursus honorum se construire dans l’autre sens, de l’ERF vers la FPF, par exemple. Lorsque les entités sont jeunes et que leur fonctionnement s’institutionnalise chemin faisant, un dirigeant manifestement doté des compétences et des appétences nécessaires peut jouir de prérogatives qu’il sera impossible de même désirer quelques années ou décennies plus tard, lorsque la constitutionnalisation démocratique de la nouvelle institution sera bien assise, rendant plus difficile le cumul des mandats ou leur pérennisation.

L’assemblée de Lyon au cours de laquelle est décidée l’union des Églises réformées (Marc Boegner est au centre, presque en haut ; André-Numa Bertrand est assis au premier rang, 2e en partant de la gauche)

Un tel cumul, une telle durée dans leur exercice, sur la « normalité » desquels on reviendra, n’ont eu d’équivalent ni en amont, ni en aval du règne boegnérien. Du moins si l’on s’en tient au xixe siècle, car plus en arrière dans l’histoire il y a peut-être eu deux précédents remarquables (infra). Mais dans ce xixe siècle marqué par l’absence de réunion du synode national, le surgissement du Réveil, la gravité et la durée du « schisme » entre évangéliques (ou « orthodoxes ») et libéraux, aucune personnalité ne pouvait prétendre représenter « le » protestantisme français, sur quelque plan que ce soit, institutionnel ou théologique. Les grands pasteurs et les grands laïcs n’ont pas manqué, mais aucun n’a eu pour fonction officielle, et même officieuse, de représenter le protestantisme devant l’État et devant l’opinion publique. Cette fonction ne pouvait être imaginée qu’en régime de séparation des Églises et de l’État : ce dernier ne reconnaissant plus, au sens juridique, aucun culte, il fallait que ces cultes, devenus totalement extérieurs à la sphère administrative, fassent surgir en leur sein une instance jugée représentative par l’État et à même de dialoguer avec lui au moment de régler une série de questions. L’instance, dans le cas du ou plutôt des protestantismes, ne pouvait être que fédérative, contrairement à la situation des catholiques et des juifs ; et elle devait se doter d’un président élu, appelé à devenir l’égal, mutatis mutandis, du primat des Gaules et du grand rabbin de France. Le premier président de la Fédération, jusqu’en 1927, est Édouard Gruner, un laïc, polytechnicien et ingénieur. Le second est Émile Morel, un pasteur, mais pour une transition de deux petites années : le pasteur Théodore Gounelle l’a accusé de subordonner une intervention de la FPF en Indochine à une forme d’autorisation du gouverneur général, et de « marquer un certain empressement vers les manifestations officielles où l’on marche sous les étendards ». À quoi Morel a répondu : « Deux ou trois fois, au cours de ces cinq dernières années, nous avons été invités à des cérémonies officielles, et si nous avons répondu favorablement, c’est avec le seul désir non de rechercher la parade, mais bien de servir la cause du protestantisme français5 ». L’échange montre bien les fonctions attendues ou possibles à la fois de la Fédération et de son président. Marc Boegner va assumer pleinement le rôle.

Peut-être son irrésistible ascension s’explique-t-elle aussi par les conférences de carême qu’il inaugure en 19286 et qui sont retransmises dès l’année suivante par le poste privé Radio-Paris, le plus important de France. La TSF a entamé son envol, et son micro permet de toucher un nombre considérable de gens et de bénéficier ainsi d’une place à part dans son Église pour celui qui s’y exprime régulièrement ; c’est vrai du jésuite Lhande du côté catholique, avec une émission dominicale depuis 19277 ; cela le devient aussi pour Freddy Durrleman du côté protestant, avec son émission du jeudi midi à compter du printemps 1928. Or Durrleman n’est nullement lié à la FPF, il représente l’œuvre d’évangélisation qu’il a créée en 1920, La Cause, et qui se montre particulièrement dynamique et conquérante dans cette décennie, au point d’inquiéter à plusieurs reprises des paroisses, des unions d’Églises, peut-être la FPF elle-même, parce qu’elle est une organisation nationale (voire internationale, avec une importante antenne en Suisse) qui semble à même, à certains, de « doubler » les structures existantes. Lorsque le poste de Radio-Paris est nationalisé, fin 1933, et que le ministre des Postes édicte immédiatement, au nom de la laïcité, la suppression des émissions catholique, protestante et juive, c’est La Cause qui lance une pétition protestante nationale pour leur rétablissement et c’est Durrleman qui s’affiche aux côtés du P. Lhande dans un meeting public, le 7 février 1934, auprès du général de Castelnau et du député Jean Le Cour-Grandmaison8.

Il me semble y avoir alors, non avouée, une bataille entre Boegner et Durrleman pour le leadership du protestantisme en France : entre l’insider Boegner, dirigeant officiel, et l’outsider Durrleman, qui depuis 1928 a bâti une vaste paroisse immatérielle, et qui sort de la crise de début 1934 avec l’État (lequel s’est rapidement incliné et a rétabli les émissions religieuses) à la tête de pas moins de trois émissions hebdomadaires (avec le puissant poste de Radio-Luxembourg). Boegner a demandé que La Cause lui abandonne l’un de ses trois « créneaux » pour radiodiffuser un culte ; Durrleman entend ne rien céder. Non sans habileté, il contraint la FPF, en 1934, à lui reconnaître publiquement et par écrit son monopole (un mot de ses adversaires…) ; mais il perd la bataille trois ans plus tard, en 1937, lorsque le ministre des Postes décide que son émission phare, sur Radio-Paris, sera désormais pilotée par la FPF. C’est une forme de spoliation, qui s’explique par l’évolution marquée de La Cause vers la droite politique, affichant un anticommunisme devenu obsessionnel, et l’exaspération des gauches protestantes qui obtiennent son dessaisissement, via une intervention du député socialiste André Philip auprès du gouvernement de Léon Blum. C’est désormais la FPF qui mène le jeu sur Radio-Paris (elle octroie une semaine sur quatre à La Cause), comme on peut le vérifier dans la correspondance entre Marc Boegner et Valdo Durrleman. Jamais Boegner n’aura été aussi puissant qu’à partir de cette victoire sur Durrleman, et c’est dans cette position de force (il a été nettement soutenu par Bertrand, comme ce dernier l’explique à Durrleman, pourtant son vieil ami) qu’il aborde à la fois la conquête du pouvoir au sein de l’ERF, l’année suivante, puis les années 1940.

Qu’il ait dirigé de manière présidentielle la FPF peut s’expliquer ; qu’il préside de la même manière l’ERF, ou plus exactement son Conseil national, est plus surprenant, quand on songe à la force de la tradition presbytérienne-synodale au sein du monde réformé. Mais l’institution est toute neuve, comme l’est donc sa gouvernance. Elle reste collégiale, avec le Conseil national, mais Boegner et les circonstances des années 1940 la tirent vers un exercice plus personnel. Pour le dire avec les mots du politique, l’ERF se gouverne plutôt comme une IIIe ou une IVe République, mais le mandat de Boegner a été du type Ve République, tout à fait démocratique mais plutôt « monarchie républicaine ». Deux épisodes que l’historiographie n’a pas vraiment retenus jettent un jour significatif sur cette conception du pouvoir et de l’alternance. Lors de sa session de septembre 1941, le Conseil national a décidé unilatéralement de s’accorder des pouvoirs exceptionnels dans la gestion des paroisses et du corps pastoral (mises à la retraite, déplacements, nominations) ; si le synode national de 1942, invité à se prononcer sur ces pouvoirs exceptionnels pour la durée de la guerre, les accorde, et si les mesures ou sanctions prises par le Conseil peuvent faire l’objet d’appels (non suspensifs) devant le synode, il y a là une forme d’évolution autoritaire, que la conjoncture peut certes aider à comprendre.

Il en va un peu autrement, en octobre 1945, lorsque Jean Theis, maître des requêtes au Conseil d’État, présente les nouveaux statuts de la FPF, adoptés dans la foulée. L’article 8 est réécrit dans le sens qui suit :

A été regardée comme pouvant être également préjudiciable aux intérêts du protestantisme français la disposition du même article aux termes de laquelle le président ne peut être élu plus de deux fois consécutives. Introduite en 1929 à la suite de l’Assemblée de Marseille, cette disposition permettait au Conseil, sans heurter les susceptibilités ou manquer aux règles de la courtoisie, de procéder aux rajeunissements nécessaires. Peut-être aussi, dans la pensée de ses auteurs, ouvrait-elle la voie à une rotation de la présidence entre les diverses Unions. Quoi qu’il en soit, son automatisme, utile dans certains cas, peut être nuisible dans d’autres. Contraindre le Conseil, dans une période aussi difficile que celle que nous traversons, à interrompre une activité qui, par la grâce de Dieu, est exactement adaptée à la lourde tâche à laquelle il faut pourvoir, serait offenser le bon sens et faire bon marché des dons que Dieu nous donne la possibilité d’utiliser pour le bien de son Église. Cette limite que nous avons nous-même créée, nous devons pouvoir l’outrepasser toutes les fois qu’il y aura de sérieux motifs de le faire. Proposée par le vénéré M. Merle d’Aubigné, cette seconde modification de l’article 8 des statuts a recueilli l’unanime adhésion des membres du Conseil9.

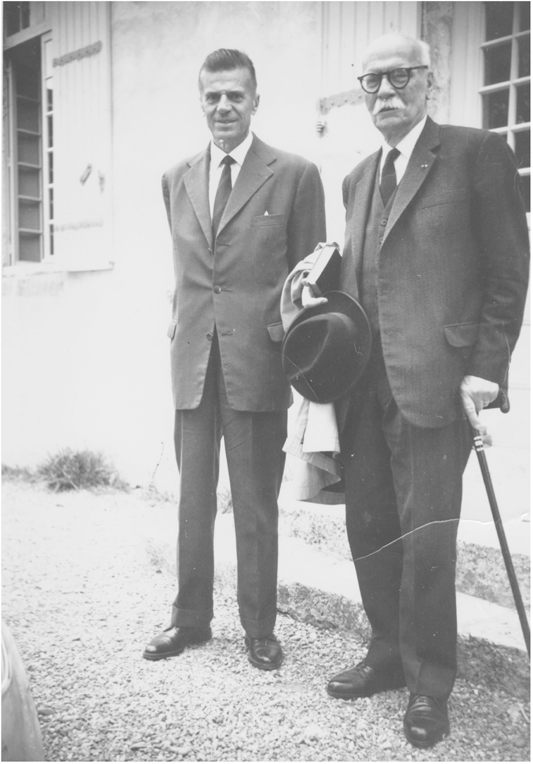

Marc Boegner et Jean Theis en Dordogne (septembre 1967) – photo L. Theis

J’ai souligné la phrase dans laquelle il est facile de lire en filigrane le portrait de Boegner, par deux fois associé à la bienveillance de Dieu… Et le président depuis déjà 15 années (contre 10 légalement) a pu être reconduit jusqu’à son retrait volontaire, en 1961, à l’âge de 80 ans. Peut-on y voir une forme de dérive, à l’instar de ces chefs d’État qui font réécrire la constitution pour pérenniser leur pouvoir ? On préférera sans doute se référer au démocrate américain F. D. Roosevelt, qui aurait présidé les États-Unis pendant quatre mandats consécutifs s’il n’était mort peu après sa quatrième élection, en 1945. Et l’on suggérera que Boegner aura été un homme de son temps, dans une France et une Europe qui ont demandé des pouvoirs forts : rappelons l’étonnant ministère d’un coreligionnaire, Gaston Doumergue, en 1934, et l’aisance et même le plaisir avec lesquels Boegner s’est glissé dans les habits de conseiller national de Vichy, sans aucune forme de légitimité démocratique (un André Siegfried, nommé au même Conseil, et qui n’était pas plus un gauchiste, n’a jamais siégé, lui…).

À l’épreuve des années 1940

Ce long et multiple magistère pose la question des années 1940. Question d’autant plus vive que, de 1940 à 1943, les deux vice-présidents de Boegner, Bertrand à la FPF et Maurice Rohr à l’ERF, sont retenus à Paris, en zone occupée, lui laissant les coudées franches en zone non occupée et auprès des nouvelles autorités françaises, qu’il peut joindre facilement par la ligne ferroviaire de la montagne (Clermont-Ferrand), depuis Nîmes où il a installé ses bureaux et son domicile personnel. J’ai déjà travaillé sur cette question, en publiant notamment son allocution à l’assemblée du Musée du Désert, le 6 septembre 1942, et sa lettre du lendemain aux pasteurs de la zone non occupée10. Mais des documents inédits que François Boulet a mis à notre disposition à partir des dossiers des Archives nationales permettent de préciser les choses. Elles s’articulent autour de deux points : la position de principe de l’Église (en l’occurrence l’ERF), et celle de la FPF, face à l’État et aux initiatives qu’il prend dans les années 1940-1943, du discours pénitentiel du début à la décision de la « relève » et du STO trois ans plus tard ; et la manière dont l’ERF et la FPF peuvent ou doivent faire connaître leur position à l’État et/ou à l’opinion publique. Que le même homme soit à la tête de deux institutions en fait très différentes pose un problème : président du conseil national de l’ERF, Boegner sait et dit que la véritable instance appelée à parler au nom de l’Église est le synode national, certes réuni chaque année en dépit des circonstances, mais qui ne peut évidemment réagir dans l’urgence et qui se prononce de manière démocratique, à la majorité des votants ; président de la FPF, il peut parler à chaque fois que nécessaire et en toute autonomie, en quelque sorte. Il pouvait jouer de cette « duplicité » institutionnelle, pour accélérer ou à l’inverse freiner une prise de décision.

Laissons de côté le Boegner pénitentiel et maréchaliste des débuts11, dont l’expression est particulièrement caractéristique, qu’il s’adresse aux pasteurs et fidèles de l’ERF, le 14 août 1940 (« la redoutable crise d’âme qui, de l’aveu de tous, a causé la chute » de la France), ou au maréchal Pétain et au titre de président de la FPF, le 10 janvier 1941 (« Nous remercions Dieu d’avoir permis qu’en vous, au cours de ces sept mois tragiques, nous ayons un si noble exemple de consécration totale, d’oubli de soi, de courage paisible et confiant » – toute la lettre est de cette étoffe). C’est sur des questions proprement techniques (l’Église face à l’État), et les conséquences qu’il en tire, que je voudrais ici l’interroger.

Lever de rideau : sa causerie radiophonique du jeudi 31 octobre 1940, sur Actes 5, 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes », s’inscrit dans l’exacte continuité des positions de saint Paul et des Réformateurs. Il faut obéir aux détenteurs de l’autorité (y compris la femme à son mari), débute Boegner à partir de Romains 13, car cette obéissance a un caractère religieux et un fondement biblique. « Nous sommes tenus d’obéir aux autorités humaines, même si leurs commandements, leurs règlements ou leurs lois nous paraissent durs, injustes, peut-être inintelligents, tant que rien de ce qu’elles exigent de nous n’implique une transgression de la loi de Dieu dont la souveraineté est seule totale dans la vie du chrétien12. » Je souligne ces mots, qui introduisent à la seconde partie de la méditation ; Boegner y rappelle les désobéissances aux hommes qu’ont assumées saint Paul, les martyrs chrétiens, Jeanne d’Arc, Luther, les réfugiés huguenots, et « Marie Durand, gravant le seul mot Résistez, sur la margelle de la tour de Constance ». Cette allusion précoce et publique au « Résister » (que Boegner écrit à l’impératif) s’inscrit dans un riche corpus d’utilisations protestantes de l’histoire huguenote au cours des années 1940, un corpus auquel, c’est à signaler, ne manque pas même, à plusieurs reprises et en allemand, un Karl Barth.

Le grand principe ainsi posé, il restait à préciser qui pouvait parler à l’État au nom de l’Église : une question déjà largement abordée par les écrits monarchomaques du xvie siècle, qui se gardaient bien d’accorder le droit de désobéissance aux simples sujets. Et pas plus aux simples pasteurs, précise Boegner dans deux lettres importantes qu’il adresse en décembre 1940, en tant que président du conseil national de l’ERF, aux présidents de ses conseils régionaux. Est-ce à ce point précis que s’est jouée la question, dans une conception centraliste et hiérarchique et dans le refus de toute tendance « anarchique » (congrégationaliste, en ecclésiologie protestante) ? Boegner ne dit rien que n’ait dit un Barth dans les années 1930, ou que ne va dire un Bertrand face à l’étoile jaune, en juin 1942. Mais Bertrand fait preuve de plus de confiance démocratique, et Barth parlait publiquement, quand Boegner, d’entrée, refuse cette option. On sait que c’est là le cœur du problème : parole publique, « confessante », voire « inopportune », ou négociation entre gentlemen (Boegner est l’incarnation sociale, physique, mentale, du gentleman) au plus haut niveau de l’État ? Le 13 décembre 1940, il invite ses collègues à observer la plus grande réserve, à se tenir strictement sur le terrain religieux et à être extrêmement prudents sur l’appréciation des événements politiques intérieurs et extérieurs.

Il sera sans doute nécessaire que l’ERF se prononce, en tant que telle, sur certains problèmes d’ordre général et fasse entendre sa voix à propos de certaines mesures. Toutefois, il n’appartient pas à des pasteurs isolés d’engager l’Église par l’expression personnelle d’opinions qui ne se fondent pas toujours sur une étude approfondie des faits et des problèmes. Il peut nous être douloureux, à certains moments, de devoir nous imposer le silence mais notre ministère pastoral doit être mis au-dessus de tout et, s’il est légitime que chaque pasteur fasse connaître à l’Église ses préoccupations, ses angoisses ou ses vœux, nous devons tous savoir attendre que l’Église se prononce et ne pas vouloir nous prononcer avant elle et en dehors d’elle13.

Le 23 décembre, dans une nouvelle lettre, Boegner renvoie à une prochaine rencontre avec les présidents de région un entretien sur l’organisation de la jeunesse14 et plus largement sur les rapports entre l’Église et l’État, pour consacrer cette lettre à ce qu’il appelle la loi sur les juifs (le statut du 3 octobre 1940). Le premier intérêt de cette lettre, inédite à ce jour, est de montrer l’attention apportée par le Conseil national de l’ERF (en l’occurrence Boegner lui-même15) au premier statut des juifs, dont les historiens savent qu’il est passé assez largement inaperçu, contrairement au second promulgué le 2 juin 1941. Il n’y a pas de « problème juif » (sic) pour l’Église, écrit Boegner, s’il y a « le mystère de l’élection d’Israël, de son rejet qui laisse subsister son élection, de la promesse qu’il entrera un jour dans l’alliance de grâce » – et de citer le « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec » de Galates 3, 28. Mais il y a un problème juif pour certains États et à certaines époques de leur histoire, « et l’Église n’a pas le droit de l’ignorer » :

Ce problème est posé par des faits concrets qui provoquent l’attention des pouvoirs publics : immigration massive, naturalisations trop rapides, proportion de Juifs dans certaines carrières ou professions si forte qu’elle détermine des réactions de l’opinion publique, pression extérieure, contagion de l’antisémitisme de pays voisins, etc, etc. L’État, dans lequel se pose le problème, ne gagnerait rien à faire semblant de ne pas le voir. Il gagnerait beaucoup à le résoudre avant que le déchaînement des passions ou des pressions extérieures l’entraîne à une solution précipitée et marquée d’injustice.

L’Église n’a pas à se substituer à l’État et à lui dire ce qu’il doit faire ou ne pas faire dans telle circonstance déterminée. Sans compter qu’elle a rarement les exactes informations nécessaires, elle doit s’en tenir à sa vocation propre.

Celle-ci d’ailleurs lui donne le droit et, dans certains cas, lui impose le devoir de rappeler à l’État qu’il a, lui aussi, une vocation qu’il ne doit pas trahir, et que son autorité, dont le fondement est en Dieu, doit s’exercer pour le bien de tous ses ressortissants, dans une volonté de justice et dans le respect des personnes. Mais comment l’Église peut-elle s’acquitter de ce devoir envers l’État ?16

On observe toujours la même dialectique : obéissance à l’État conditionnée à sa propre obéissance à la loi de Dieu et au bien commun. Mais le « réalisme » auquel Boegner appelle (« Encore une fois l’Église, avant de parler, doit s’efforcer de voir dans sa réalité concrète le problème posé devant l’État ») est décrit avec une attention réelle à des thèses que l’on peut qualifier de vichystes.

Ce qui retient ici l’attention est la consigne que le « chef » donne aux troupes pastorales. Il est sous la pression de certains, qu’il ne nomme pas, mais il s’agit notamment de Bertrand17 : « Plusieurs de nos collègues souhaitent que l’ERF dise très haut ce qu’elle pense de la loi juive ». « Mais comment l’Église peut-elle parler à l’État ? » Ni un pasteur, ni une réunion de pasteurs, ou de pasteurs et de laïcs, ni même le président du Conseil national, à moins qu’il ne soit expressément mandaté à cet effet, ne sont l’Église. Seul le synode national peut formuler ce que l’ERF dira à l’État – mais il ne devait se réunir que plusieurs mois plus tard. Pour l’heure, comment agir ?

Le Conseil National m’a prié de poursuivre, auprès des membres du Gouvernement, l’effort déjà entrepris. Il a pensé qu’une déclaration publique, avant qu’il soit possible de se rendre compte de l’application exacte de la loi, serait plus nuisible qu’efficace. Il va de soi que, devant les injustices évidentes, tout chrétien, à plus forte raison tout pasteur, a toute liberté d’exprimer son opinion comme citoyen ou comme chrétien. Toutefois, qu’il ne donne pas à entendre qu’il parle au nom de l’Église. Sachons maintenir les distinctions indispensables entre ce que dit l’Église, par le Synode national souverain, et ce que nous disons, nous, à la lumière de la Révélation chrétienne.

Dois-je ajouter que, sur cette question comme sur toute autre, je vous serai toujours reconnaissant de me faire connaître, avec vos suggestions personnelles, les désirs de nos collègues, en particulier en ce qui concerne l’attitude de l’Église ? Qu’ils souffrent parfois de ses apparents silences, je le sais et je le comprends. Qu’ils veuillent bien se rappeler qu’aucune déclaration publique sur certains sujets n’aurait la moindre chance d’être publiée. J’ajoute que je suis de plus en plus fondé à croire que des conversations personnelles avec certaines personnalités responsables sont plus efficaces que les manifestations plus visibles mais qui risquent de provoquer des réactions de résistance.

Là encore j’ai souligné les phrases qui définissent la ligne politique à suivre. Elle est claire ; mais elle aurait pu être autre : de l’importance de celui qui fait office de chef en période de crise.

Rendez-vous était donc donné au synode national, tenu début mai 1941 à Alès. Boegner l’aborde dans ses carnets (dans une partie encore inédite) : au soir du 6 mai, longue séance du Conseil national, « retenu trop longtemps par la difficulté de ne pas laisser discuter en public les questions soulevées par le statut juif dont je ne pouvais pas ne pas parler dans mon rapport. La solution s’est imposée à mon esprit vers 5 h du matin après une courte nuit ». Le lendemain, 7 mai, séance du synode à huis clos, le soir, « au cours de laquelle j’ai donné des précisions sur tous les points de mon exposé concernant l’Église et l’État. Sur la question juive un ordre du jour d’approbation a été voté18 ». Il n’est sorti de ce synode aucune déclaration publique sur le statut des juifs, contrairement à ce que laissait attendre la lettre du 23 décembre précédent.

Et pourtant, une démarche précise a bien été faite pour obtenir une telle prise de parole. Son auteur est André Trocmé – mais la seule source disponible provient de ses Mémoires. Ils ont été rédigés à la fin des années 1950, ce qui explique de graves anachronismes (il n’y a pas de déportations en 1941) et des erreurs (Boegner a largement contribué au sauvetage de juifs), et par un homme dont l’idéologie et le style étaient aux antipodes de ceux du président, il faut l’avoir à l’esprit. Voici cette page qui vient seulement d’être publiée :

Est-ce en 1943 que j’allai, comme délégué, au Synode national d’Alès ? Je pense que c’était plutôt en 1942, à l’automne19. – L’Église confessante d’Allemagne s’était, depuis longtemps, prononcée contre le racisme. L’Église réformée de Hollande venait de s’exprimer publiquement par une déclaration plus courageuse encore. Sous l’étau qui se resserrait, il devenait urgent que l’Église réformée de France prenne publiquement position.

Avec une poignée d’autres délégués, je rédigeai donc un texte. Il faut être cinq, statutairement, pour présenter une motion au Synode par lequel l’Église protesterait fermement contre les persécutions raciales, déclarant vouloir s’opposer à des lois contraires à l’enseignement de l’Écriture, en protégeant les victimes du racisme.

Ô, naïf enfant que j’étais ! (à 41 ans). J’aurais dû faire éclater ma motion en pleine séance, comme un coup de canon !

Je crus plus courtois de montrer d’abord mon texte à M. Boegner entre deux réunions. Il le lut, haussa les sourcils, et dit : « C’est très important, très intéressant ! J’en fais mon affaire ! » Et il emporta mon texte ; j’en restai bouche bée, incapable de réagir. Dès que la séance reprit, Boegner prit la parole : « Certains collègues sont remplis d’inquiétude au sujet du sort des réfugiés juifs. C’est une très grave question qui mérite toute l’attention du Synode. Je demande le “huis clos”, avec vérification des pouvoirs des délégués à l’entrée. Il ne faut pas que la presse, ici présente, puisse demain interpréter les décisions que nous allons prendre ! »

Va pour le « huis clos », me disais-je, sans flairer encore le piège.

Le soir eut lieu la séance à huis clos. Atmosphère tendue, dramatique. Boegner parla. Il fit le bilan de tous ses efforts personnels pour intervenir en faveur des Juifs : une « lettre au Grand Rabbin de France », dont il était l’auteur, avait été divulguée20. Généreuse et vague, elle avait acquis à Boegner la réputation d’un grand résistant. Démarches personnelles auprès du Maréchal, « qui est tout acquis à l’idée de tolérance », et « qui fait tout ce qu’il peut pour empêcher les déportations » ; interventions au Conseil national de l’État français, dont Boegner faisait partie. Bref tout ce qui devait être fait avait été fait.

« Mais nous voudrions que l’Église tout entière se compromette, objectai-je. Elle hésite, se contredit selon les paroisses, les pasteurs, les régions. Il faut en appeler au peuple protestant pour qu’il entreprenne de protéger les Juifs.

– Folie que tout cela ! répliqua M. Boegner. Vous ne feriez qu’attirer sur l’Église réformée de France, ce petit troupeau dont j’ai la garde, les foudres de l’Allemagne hitlérienne. Il faut songer avant tout à la “survivance physique du protestantisme français”. Ça c’est mon affaire. Faites-moi confiance ! » – Et il demanda un vote immédiat.

Le vote de confiance fut enlevé à l’unanimité, à deux ou trois voix près, dont la mienne. Mon texte n’avait même pas été lu.

Cet événement fit tomber un léger voile de méfiance entre M. Boegner et moi. J’étais furieux d’avoir été roulé par lui et honteux du silence de l’Église réformée de France, qui se prolongea presque jusqu’à la fin de l’occupation allemande. En fait, ni Boegner, ni Pétain ne purent sauver un seul Juif. C’est au niveau des paroisses, quand les pasteurs se montrèrent décidés (comme à Lyon, à Grenoble, à Marseille, dans les Cévennes et à Paris, avec le pasteur A.-N. Bertrand) que retentit la voix courageuse de l’Église21.

Le reste est connu, je le rappelle brièvement, étape par étape :

1. Boegner a continué jusqu’à l’été 1942 à croire dans la plus grande efficacité de « conversations personnelles avec certaines personnalités responsables », pour reprendre ses mots cités un peu plus haut.

2. Il a écrit une lettre au grand rabbin de France, le 26 mars 1941, et une autre le même jour à l’amiral Darlan, lettres remarquables malgré certaine incise qui relève du « réalisme » évoqué à l’instant22, mais elles étaient rigoureusement confidentielles, et c’est contre sa volonté que celle au grand rabbin a connu une large diffusion, à l’évidence depuis l’entourage du responsable juif23. Ici l’historien doit donc bien distinguer entre la volonté de l’acteur (le silence public) et l’effectivité d’une fuite, qui prend l’aspect d’un acte public.

3. Un homme a délié les pasteurs de l’interdit de parole édicté par Boegner en décembre 1940. C’est A.-N. Bertrand, qui dès cette époque demandait une prise de parole publique, et qui le 11 juin 1942, en sa qualité de vice-président de la FPF, dûment mandaté par le Conseil réuni à Paris le 5, écrit ceci à ses collègues de la zone occupée, à propos de l’imposition du port de l’étoile jaune à compter du dimanche 7 juin :

Beaucoup d’entre nous ont pensé que la chaire chrétienne ne pouvait rester silencieuse devant l’atteinte ainsi portée à la dignité d’hommes et de croyants ; si vous croyez devoir agir de même, le Conseil de la Fédération – d’accord avec les chefs des différentes Églises – se permet de vous rappeler que la valeur spirituelle de pareilles interventions dépend du soin que nous prendrons d’éviter toute allusion aux événements politiques et aux idéologies profanes, et de la fidélité avec laquelle nous nous maintiendrons sur le terrain de la pensée et de l’action chrétiennes : terrain déjà défini, d’ailleurs, par les messages récents des diverses autorités synodales, ainsi que par les textes établis par les Conférences œcuméniques dans lesquelles ont siégé nos représentants24.

La consigne est identique à celle que Boegner avait donnée en décembre 1940, à cette différence près que les pasteurs sont autorisés, presque invités à s’exprimer, Bertrand ayant montré l’exemple dans son sermon du 7 juin à l’Oratoire. Des collègues ne tardent pas à le suivre : Madeleine Blocher-Saillens au culte du 14 juin dans l’église baptiste du Tabernacle, Freddy Durrleman la veille au sein même de la prison de la Santé où il purge sa peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour faits de résistance25. Faut-il opposer frontalement Boegner et Bertrand ? Peut-être pas, du fait de la chronologie, et surtout de la géographie : Bertrand et le conseil de la FPF se trouvent à Paris et réagissent au port de l’étoile jaune, imposé par les Allemands dans la seule zone occupée.

4. Grâce à la Cimade, spécialement à Madeleine Barot, en communication constante avec lui ; grâce aussi à son collègue Henri Manen, aumônier au camp des Milles, Boegner est parfaitement au fait des déportations qui sont organisées en août 1942 à partir des camps de la zone non occupée. Et il va à son tour rompre le silence, le 6 septembre dans son sermon du matin à l’assemblée du Musée du Désert, puis le 4 octobre par la lecture dans tous les temples de France d’un message adopté par le Conseil national de l’ERF le 22 septembre précédent. À ces dates, l’archevêque Saliège à Toulouse, Mgr Théas à Montauban, se sont déjà exprimés, dans deux lettres pastorales remarquables, lues dans quasi toutes les églises de leurs diocèses respectifs, les dimanches 23 et 30 août ; Mgr Delay à Marseille et le cardinal Gerlier à Lyon leur ont emboîté le pas le 6 septembre. On sait l’écho fulgurant qu’a eu le premier de ces textes, à Toulouse le 23 août26. Mgr Saliège l’a rédigé le 20 ; or ce jour-là Boegner écrivait au maréchal Pétain à propos des mêmes scènes de déportation : la lettre est belle, notamment dans son allusion à cette « défaite morale » que la France risque de s’infliger à elle-même, et « dont le poids serait incalculable ». Mais la lecture des deux textes en parallèle, la différence de leurs destinataires (tout un diocèse un dimanche à l’heure de la messe, c’est-à-dire le peuple de France ; le chef de l’État à titre privé), suffisent à montrer la distance qui les sépare. Et le 7 septembre encore, dans sa lettre aux pasteurs dont il sera question plus loin, Boegner ne déguise pas que leurs paroissiens « parfois reprochent à leur Église de garder un silence scandaleux », mais il croit pouvoir les rassurer (il vient d’évoquer ses lettres du 20 août à Pétain et du 27 à Pierre Laval) : « La voix des Églises protestantes de France s’est donc fait entendre là où se concentrent l’autorité et la responsabilité ». Je souligne la phrase, éminemment boegnérienne, dans sa part même d’illusion.

5. À l’inverse, ce qui a privé Boegner d’entrer dans l’histoire des prises de parole « confessantes », à la manière d’un Barth ou d’un Saliège, allait lui permettre, quelques jours plus tard (28 septembre), de jouer un rôle décisif dans l’aide aux juifs : changeant en quelque sorte de prince auprès duquel peser, il délaisse (enfin) Vichy pour Berne, les ministres français pour leur homologue suisse, Eduard von Steiger, le Conseiller fédéral en charge du Département de justice et de police, et pour Heinrich Rothmund, le directeur de la Division de police du même département. Il négocie avec eux l’établissement d’une liste de juifs non refoulables, dont la FPF se porte garante, et que la Cimade se chargera d’acheminer jusque sur le territoire suisse. La procédure allait durer jusqu’à l’été 1944 et connaître une vraie réussite. Quelques centaines de juifs ont dû leur salut à cet étrange accord proprement non gouvernemental pour ce qui est du côté français : la FPF – en fait Boegner, certes soutenu par des responsables protestants suisses de premier plan – a agi comme une puissance diplomatique et a réussi à être prise au sérieux27. On est en droit de penser que seul un Boegner, le fils de préfet, l’homme qui parlait à l’oreille des ministres, pouvait obtenir un tel résultat ; et penser aussi que Mgr Saliège, en faisant lire son petit texte nerveux, écrit presque comme un tract, a fait de sa parole un acte, de ceux qu’un État ne prend pas à la légère. Deux voix, si l’on peut dire, chacune avec ses risques et son efficacité…

***

Boegner sort de la guerre et de l’Occupation sans avoir perdu un pouce de son autorité, bien au contraire. Il est plus seul qu’auparavant à occuper le pouvoir, en quelque sorte : Freddy Durrleman est mort en janvier 1944 ; A.-N. Bertrand, malade, n’a pu se rendre à l’assemblée générale de Nîmes, en octobre 1945, et a fait lire un bref rapport (il allait mourir un an plus tard) ; Trocmé est définitivement un outsider. C’est le moment, on l’a vu, où Boegner s’assure la possibilité constitutionnelle de réélections successives à la tête de la FPF et va s’envoler dans les sphères de l’œcuménisme mondial, qui le conduiront jusqu’au concile de Vatican II avec un statut d’observateur, et jusqu’à l’Académie où il est reçu par Wladimir d’Ormesson, l’ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège.

Il n’a pas manqué de faire le bilan de l’action des Églises protestantes, de la FPF et du sien propre au cours des années 1940. Triple histoire, ou plutôt trois histoires confondues en un seul récit, dans lequel la première personne du pluriel et celle du singulier étaient presque nécessairement interchangeables. Ce n’est pas le moindre privilège d’un président que de raconter pour l’histoire ses années de présidence.

Il ne s’agit pas alors de ses carnets, remarquable document, mais non destiné à la publication, et dont la consultation avait été à sa demande interdite jusqu’en janvier 201128. Son travail d’écriture de l’histoire, il l’ébauche une première fois à chaud, dans sa lettre du 7 septembre 1942 aux pasteurs de la zone non occupée : il y cite le travail réalisé par les équipières et les équipiers de la Cimade et certains aumôniers, ainsi que celui de plusieurs paroisses (l’accueil de juifs). Il y a là quelque chose d’ingénument tautologique, puisqu’il informe certains collègues de ce qu’ils sont en train de faire… mais c’est une manière de s’approprier des initiatives totalement indépendantes de lui, de l’ERF et de la FPF (on pense à Trocmé, mais 50 autres pourraient être mentionnés). Le chef a été débordé par ses troupes, ici pour le meilleur. Quitte à inscrire leurs actions au bilan d’une œuvre collective dont il n’a pourtant pas été l’instigateur.

Il renouvelle à deux reprises l’exercice en 1945, et dès lors il s’agit de bilan, pour ne pas dire de plaidoyer. C’est d’abord sa déposition au procès du maréchal Pétain, le 30 juillet 1945. Déposition involontairement cruelle pour l’ancien chef de l’État, parce qu’elle le montre impuissant à modifier les choses, ignorant de plusieurs d’entre elles, incapable de faire exécuter ses volontés par ses ministres ou fonctionnaires. Boegner, lui, expose point par point ce qu’il a fait et dit, et ne manque pas de citer à deux reprises « une de nos œuvres les plus belles », la Cimade, qu’il est intéressant de voir orthographiée, dans le compte rendu in extenso des audiences, B.I.M.A.D. et S.I.M.A.D., Madeleine Barot devenant Madeleine Barreau, et Gurs, Gurz, tandis que le nom de l’abbé Glasberg (devenu l’abbé Cas.) n’a pas même été saisi29. Quelques mois plus tard, en octobre 1945 à Nîmes devant l’assemblée générale du protestantisme, Boegner lit un rapport de grand style, qui mériterait d’être réédité. Il cite à nouveau à deux reprises la Cimade, lui consacrant même les deux tiers de l’un de ses sous-chapitres (le VII), et non sans rappeler sa négociation avec Berne pour éviter le refoulement des juifs. Sa conclusion d’étape est un brillant plaidoyer pro domo :

Ah ! je vous assure qu’au cours de ces années les Secrétaires généraux pour la police, les fonctionnaires de la Sûreté nationale, les inspecteurs généraux des camps ont appris à connaître la Fédération protestante de France. Je les ai parfois agacés, irrités en son nom. J’ose dire qu’ils ont appris à la connaître comme une Fédération d’Églises qui ne prennent jamais leur parti de l’iniquité et des atteintes à la dignité de la personne humaine30.

Un chapitre de L’exigence œcuménique revient sur ces années. Outre l’insistance sur les mêmes points et des précisions de noms (les pasteurs Durrleman, Trocmé, Theis, Brémond, Manen, sont évoqués, ainsi que Jeanne Merle d’Aubigné au côté de Madeleine Barot), Boegner propose une réflexion sur le rôle de l’institution et sur celui de ses chefs, aux niveaux régional et national :

Ceux qui, de 1939 à 1944, portèrent la responsabilité spirituelle et ecclésiastique de l’Église réformée, surent que l’essentiel était un témoignage chrétien à rendre devant la nation, devant les autorités françaises comme devant la puissance occupante, devant les Églises : celles que groupait le Conseil œcuménique aussi bien que l’Église catholique en France. […] [Le combat mené par les Églises] n’a été possible que parce que l’institution, je veux dire la Fédération protestante de France ou l’Église réformée de France, s’est toujours efforcée d’appuyer, de coordonner le message prophétique et de le faire entendre là où il fallait qu’il fût reçu, même s’il devait être aussitôt refusé.

Une des forces de l’Église réformée était alors d’avoir à la tête des régions ecclésiastiques des présidents de région qui, en particulier dans la France non occupée, formaient une équipe d’hommes de caractère, de piété vivante et rayonnante, ne redoutant pas les responsabilités […].

[Boegner a exercé un ministère itinérant tout au long des années 1940, en zone non occupée puis dans l’ancienne zone occupée.] Toujours et partout j’ai acquis la conviction que la présence, dans le protestantisme français, d’autorités habilitées à parler en leur nom, à prendre, sur tous les plans, les initiatives nécessaires, à dénoncer, quand il le fallait, auprès de l’État ou de l’autorité occupante leurs attentats à la liberté, à la dignité des personnes ou des communautés humaines, était pour les Églises et leurs pasteurs un précieux appui dans leurs propres efforts pour être fidèles, simplement, à l’Évangile de Jésus-Christ31.

Le vocabulaire dit bien le poids nouveau acquis par l’institution, les responsables, les présidents, les autorités. Le corps ecclésiastique protestant est devenu une hiérarchie, certes par élection, du régional au national. Hiérarchie institutionnalisée et permanente, contrairement aux synodes régionaux et nationaux. C’est bien la nouveauté du xxe siècle, et plus spécialement des années postérieures à l’unité de 1938 et contemporaines du long consulat de Boegner. Son analyse est juste : depuis, la FPF et ses présidents successifs n’ont cessé de parler haut et fort, de dialoguer avec l’État, de rétablir une forme de « reconnaissance » des cultes.

À cet égard, le duo constant que Boegner a formé avec le cardinal Gerlier auprès de Vichy est doublement significatif : d’une part il signe la victoire des Églises dans leur quête d’une forme de nouveau « concordat » que le régime a pu sembler décidé à leur offrir (et des remarques de Boegner montrent qu’il s’en serait volontiers satisfait) ; d’autre part, il a paru établir une égalité entre les deux Églises, comme si l’une n’avait pas pesé 98 % (nominalement) de la population, et l’autre moins de 2 %. C’est peut-être la grande victoire de Boegner que ce duopole des cultes « nouvellement reconnus par Vichy », contre toute réalité arithmétique : quasiment une fiction, due au seul talent préfectoral et diplomatique du pasteur. Voici ce qu’il déclare, lors du procès du maréchal Pétain, à propos du serment des fonctionnaires :

J’ai tenu, messieurs, à recueillir sur ce point l’avis du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, et d’ailleurs, en maintes circonstances dont je vais entretenir la Cour, je me suis efforcé de rester en contact avec le cardinal, archevêque de Lyon, car j’estimais et j’estime toujours qu’il est absolument nécessaire qu’en face de certains problèmes qui se posent, à l’Église, dans la Nation et devant l’État autant que possible l’action des églises soit convergente et concomitante32.

J’ai évoqué ailleurs un visage épiscopalien du Boegner de ces années33 ; j’ajouterai ici, par mimétisme avec Gerlier, un visage cardinalice. L’Institut de France ne devait du reste pas s’y tromper. Génie boegnérien que d’avoir à ce point incarné la fonction présidentielle et d’avoir en quelque sorte rendu l’ERF la jumelle, au moins politique, de l’Église catholique. Mais le problème ainsi posé a été vu au long de cet article : il tient dans ce que le protestantisme français n’a pas la tradition que Boegner était en train de lui inventer, et que d’une certaine façon le « président » a fait d’une Église dont l’histoire avait été largement « confessante », une sorte d’institution marquée par l’autorité, la diplomatie gouvernementale, voire l’onction. Le pape de l’œcuménisme à la protestante aurait-il « catholicisé » l’ancien corps huguenot ? Celui-ci, à vrai dire, a continué à vivre, dans le tissu de ses paroisses, dans ses paysages, dans sa mémoire infatuée de Désert et d’Israël : au cours des années 1940, Cimade, Chambon-sur-Lignon, Cévennes, Dieulefit, Oratoire du Louvre, et tant d’autres lieux et noms, ont pris des initiatives à la base, sans attendre le signal du chef. Lorsque celui-ci a réuni les pasteurs présents, à la fin de l’assemblée du 6 septembre 1942 au musée du Désert, pour les informer de ce que « nous faisons » (nous : les dirigeants), il doit noter que « plusieurs ont des juifs réfugiés dans leurs presbytères34 ». Le corps était bien resté huguenot, si la tête ne l’était plus…

Au reste, Boegner n’a pas inventé la figure du chef national des protestants. D’autres ont joué ce rôle, dans des situations qui étaient également de crise, ou de mutation : comment ne pas penser, toutes choses égales par ailleurs, à Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne ? Ou encore, en remontant dans le temps, à la fonction de député général des Églises réformées, instituée en 1601, incarnée de 1653 à 1678 par le marquis de Ruvigny35 ? Certes, les époques, les problèmes et les hommes sont radicalement différents, mais je ne crois pas oiseux d’insérer Boegner dans cette improbable galerie : il s’est bien perçu, et a été perçu, comme un nouveau député général du protestantisme, en temps de paix pour ce protestantisme, mais aussi de risques et de défis. Ce détour par le xviie siècle pourrait permettre de mieux comprendre ce que son consulat, certes démocratique, a eu d’exceptionnel, avec son efficacité comme avec ses limites.

____________

1. Je dois ces précisions à François Boulet. Je ne cite pas ici le titre de « Juste parmi les nations », qui relève d’une tout autre logique.

2. Texte du discours (du 6 juin 1963) : http ://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-marc-boegner.

3. Voir, dans le présent numéro, Isabeau Beigbeder (éd.), « Correspondance entre les pasteurs Valdo Durrleman et Marc Boegner (septembre 1940 – juillet 1943) », p. 557-610.

4. Yves Parrend, Histoire de la Fédération protestante de France (1905-1991) à travers les Actes des Assemblées générales, thèse, Univ. de Strasbourg, 2019, notice biographique de Marc Boegner, p. 378-386.

5. L’escarmouche, rapportée dans les actes de l’Assemblée générale de la FPF (Marseille, 1929), est étudiée par Y. Parrend, Histoire de la Fédération protestante de France, p. 245-248.

6. Voir, dans le présent numéro, l’article de Christophe Chalamet, « Apologétique et protestation de la conscience chrétienne. Marc Boegner et les conférences de Passy dans l’entre-deux-guerres (1928-1939) », p. 511-533.

7. Corine Bonafoux, « Le Père Lhande, jésuite-reporter de la banlieue », Chrétiens et Sociétés 21 (2014), p. 147-168 (en ligne).

8. Je renvoie à mon livre, Évangéliser en France au xxe siècle. Histoire de La Causeh, 1920-2020, Carrières-sous-Poissy : La Cause, 2021.

9. « Rapport de M. Jean Theis », dans Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation. Actes de l’Assemblée générale du protestantisme français réunie à Nîmes, du 22 au 26 octobre 1945, FPF, 1946, p. 58-59.

10. « Le pasteur Marc Boegner à l’assemblée du Musée du Désert, 6 septembre 1942 : nouveaux documents sur un “lieu de mémoire” », BSHPF 156 (2010), p. 545-567 ; « Documents retrouvés : deux “lettres pastorales” d’André-Numa Bertrand et Marc Boegner en juin et septembre 1942 », ibid., 157 (2011), p. 233-240.

11. Je renvoie à mon ouvrage De la paix aux résistances. Les protestants français 1930-1945, Paris : Fayard, 2015.

12. BPF, fonds Boegner, 036 Y 5, 20.

13. Lettre conservée aux Archives nationales [AN], 107 AS 138, fol. 184. Je remercie F. Boulet qui m’en a communiqué le texte, comme pour celle du 23 décembre.

14. On sait que le grand débat tournait autour d’une organisation unique de la jeunesse (sur un modèle, de fait, venu des régimes totalitaires), idée défendue par des partisans de ces régimes, vivement combattue par les Églises, et que Vichy n’a pas retenue.

15. « J’ai entretenu [le Conseil national de l’ERF] des problèmes posés devant l’Église par l’organisation de la jeunesse française, par la loi sur les juifs et par d’autres mesures de notre gouvernement », écrit-il.

16. AN 107 AS 138, fol. 608.

17. A.-N. Bertrand a fait part à Boegner, quelques jours avant cette lettre, du « désir du Conseil de la Fédération [FPF] qu’une protestation écrite ne tardât point » (Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation, op. cit., p. 23).

18. Carnets du pasteur Boegner, original conservé à la BPF, 036 Y 2.

19. Erreurs de date… (et plus bas : Trocmé n’a que 40 ans en 1941).

20. Lettre du 26 mars 1941. Cf. mon De la paix aux résistances, op. cit., p. 172-179.

21. André Trocmé, Mémoires, éd. Patrick Cabanel, Genève : Labor et Fides, 2020, p. 426-427.

22. « Ceux qui parmi nous pensent qu’un grave problème a été posé devant l’État par l’immigration massive d’un grand nombre d’étrangers, juifs ou non, et par des naturalisations hâtives et injustifiées, […] », lettre au grand rabbin.

23. « Cette lettre, répandue par je ne sais qui (en tout cas pas par le grand rabbin de France qui s’est borné à la communiquer au Consistoire central), a été peu à peu colportée », écrit-il à René Gillouin le 22 novembre 1941 (AN 2AG 495, texte communiqué par F. Boulet).

24. Lettre publiée dans le BSHPF en 2011 (voir ci-dessus n. 10). Un message du synode national de Valence (21-23 avril 1942) affirme que l’Église « doit proclamer l’absolue souveraineté de Dieu qui se constitue un peuple en appelant à Lui des hommes de toute race, de toute nation et de toute langue, en dépit des droits et des privilèges que les hommes prétendraient s’arroger ».

25. « J’ai reçu hier une note de la Fédération protestante que je vais lire au culte », Madeleine Blocher-Saillens, Témoin des années noires. Journal d’une femme pasteur, 1938-1945, Paris : Les Éditions de Paris, 1998, p. 134. La lettre a été apportée à Durrleman par l’aumônier protestant de la prison, Beuzart : P. Cabanel, Évangéliser en France au xxe siècle, op. cit., p. 254.

26. P. Cabanel, 1942. Mgr Saliège, une voix contre la déportation des juifs, Portet-sur-Garonne : Éditions Midi-Pyrénéennes, 2018.

27. Sur cet aspect de l’action de Boegner, lire Ruth Fivaz-Silbermann, La fuite en Suisse. Les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de « la Solution finale », Paris : Calmann-Lévy, Mémorial de la Shoah, 2020 (la recension de cet ouvrage se trouve dans le présent numéro de la RHP).

28. Son fils Philippe a publié en 1992 une version passablement tronquée, ce dont les historiens n’ont pu s’aviser qu’à partir de 2011 (Carnets du pasteur Boegner 1940-1945, présentés et annotés par Philippe Boegner, Paris : Fayard, 1992).

29. Haute Cour de Justice. Procès du Maréchal Pétain, Paris : Imprimerie des Journaux officiels, 1945, p. 125 (en ligne sur le site criminocorpus).

30. Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation, op. cit., p. 40-41.

31. Marc Boegner, L’exigence œcuménique. Souvenirs et perspectives, Paris : Albin Michel, 1968, p. 142-143.

32. Haute Cour de Justice. Procès du Maréchal Pétain, op. cit., p. 124.

33. P. Cabanel, De la paix aux résistances, p. 131.

34. Carnets du pasteur Boegner, p. 198.

35. Cf. Solange Deyon, Du loyalisme au refus : les protestants français et leur député général entre la Fronde et la Révocation, Villeneuve d’Ascq : Publications de l’Université de Lille III, 1977.