L’apport du protestantisme à l’école laïque

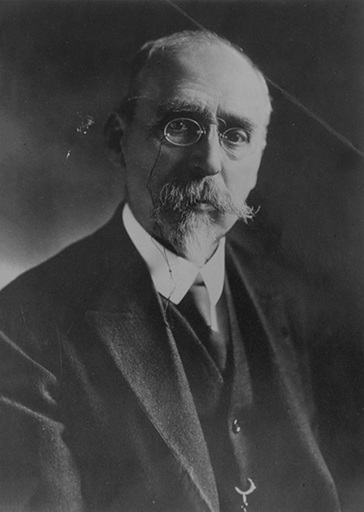

Le cas Ferdinand Buisson

Patrick CABANEL

EPHE, PSL

Le « cas » Ferdinand Buisson invite à réfléchir, en introduction, à la manière dont la culture française fait sa généalogie. Il y a moins d’un demi-siècle, Buisson n’était connu que d’un cercle très restreint d’historiens et de spécialistes de la pédagogie, dont c’était l’objet professionnel, en quelque sorte ; avant Mona Ozouf dans un petit livre essentiel et Pierre Nora dans le premier volume des Lieux de mémoire1, l’homme était quasiment un oublié de l’histoire, en dépit de la longévité et de l’éclat de sa carrière, « couronnée » entre autres par un Prix Nobel de la Paix. Claude Nicolet, dans L’idée républicaine en France, ne le citait que pour plus vite l’écarter d’une synthèse politique et intellectuelle dans laquelle il ne trouvait nulle trace de son action2… Puis les choses ont basculé : études, biographies, rééditions papier et électroniques se sont succédé sans interruption depuis les années 1990, et sans même le secours de quelque prétexte commémoratif, centenaire ou autre (celui, venu trop tôt, des « lois Ferry » n’avait, de ce point de vue, servi à rien). Le résultat est à la fois dérisoire, si l’on veut, et décisif : l’histoire de la France et plus spécialement de la République s’est enrichie d’un nouveau nom ; il ne s’agit pas seulement d’une ligne dans une liste ou d’un texte isolé dans une anthologie, mais de la connaissance en profondeur d’une œuvre à la fois théorique et pratique dont nous savons maintenant quel accent elle a contribué à donner à l’école de Jules Ferry et des « hussards noirs ». C’est le signe que le travail des historiens et d’autres spécialistes a dépassé leur cercle et réussi à atteindre une forme de conscience collective et à légèrement réécrire ou du moins nuancer l’histoire du pays – ou, plus modestement, à ajouter quelques paragraphes à la page consacrée à l’histoire de l’école républicaine (de la République des écoles).

Un trait significatif, par ailleurs, est que ce mouvement de relecture et de restitution n’est nullement, sauf exception (il en est toujours…), le fait de spécialistes d’origine protestante attachés, légitimement somme toute, à rendre leur vraie place à des figures issues de la minorité : Pierre Nora, Patrick Dubois, Laurence Loeffel, Vincent Peillon, Pierre Kahn, Samuel Tomei, parmi les principaux noms du retour à Buisson, n’ont aucun lien avec cette minorité3. Il en va de même, et à l’évidence dans un geste identique de généalogie de la culture républicaine, du retour à Renouvier, avec Marcel Méry et aujourd’hui Laurent Fedi ou Marie-Claude Blais4. Que Renouvier, le philosophe converti au protestantisme, et Buisson, le protestant revivaliste passé à l’ultralibéralisme religieux, aient apporté une contribution conjointe au moment laïque de l’histoire de France, en dépit de leur différence d’âge (un quart de siècle sépare le premier du second – mais cela n’a pas d’importance pour définir une génération au sens où les historiens usent de ce mot), est aujourd’hui un trait bien connu. Le rôle, à des places plus en retrait, d’une Pauline Kergomard à la tête des écoles maternelles ou d’une Mme Jules Favre (Julie Velten) à celle de l’École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, dans la même génération fondatrice, est également bien réévalué. Seul peut-être Félix Pécaut reste dans l’ombre, celle de la banlieue agreste de Fontenay-aux-Roses et surtout d’une forme de mysticisme qui a pu finir par agacer son ami Buisson et par embarrasser quelque peu, aujourd’hui, les historiens de la laïcité. Je le tiens pourtant pour un personnage capital, dans son influence (il a formé seize ans durant les formatrices des institutrices de la France entière), dans ses amitiés et correspondances (avec Renouvier notamment, ou le Britannique Matthew Arnold), et dans son échec même, lorsqu’il devient évident que la République ne sera pas spiritualiste. Et je tiens la formule du théologien Auguste Sabatier, à son décès – « le Saint-Cyran d’un Port-Royal laïque5 » – pour l’un des mots les plus profonds qui aient été écrits sur la République, sur les affinités électives, imaginées ou non, entre minorités, et sur cette autre généalogie de l’histoire et de la culture de France.

On peut élargir le spectre, et attirer l’attention sur les redécouvertes et les rééditions, depuis quelques dizaines d’années, pour leur rôle dans la philosophie et la culture nationales, et non pas seulement « communautaires », d’un Agrippa d’Aubigné, d’un Pierre Bayle, d’un Edgar Quinet, d’un Jean Calvin lui-même – le Calvin manieur de la langue française6. Gageons que lorsque les historiens à venir s’interrogeront sur l’entrée du pluralisme non pas seulement dans les lois, les institutions et l’esprit de la France, mais dans la manière dont elle écrit l’histoire de ses idées, le xxe siècle tiendra une place particulière : le pays y a été un peu moins celui des seuls Ronsard, Montaigne, Bossuet, Voltaire, Comte, Michelet et Ferry, un peu plus celui d’Agrippa d’Aubigné (grâce à Claude-Gilbert Dubois, notamment7), de Jean de Léry (Frank Lestringant), de Bayle (Elisabeth Labrousse et Hubert Bost, notamment), de La Beaumelle peut-être, de Quinet sûrement, de Buisson et Renouvier – tous des protestants, quels qu’aient été la nature et le degré de leur lien au protestantisme. Par là, la France d’aujourd’hui jette un regard rétrospectif sur une forme de pluralité, à défaut de pluralisme, présente dans son histoire à partir du xvie siècle, même si elle a été presque tout du long tenue en lisière ou condamnée à l’exil : seuls Buisson et Renouvier (Quinet meurt trop tôt, en 1875) ont été pleinement associés à l’exercice du pouvoir, jusqu’à offrir une philosophie au moins officieuse à la République. On ne saurait accorder trop d’importance à cette pluralité retrouvée et à ses enjeux pour la compréhension de ce qui a fait la France : ce n’est pas en vain si Quinet, dans un article de 1857 récemment réédité8, puis Renouvier, dans cet extraordinaire roman philosophique aussi illisible que génial, Uchronie (1876) 9, et jusqu’à Buisson dans sa biographie très « idéologique » de Sébastien Castellion (1892), ont plaidé pour se défaire de tout déterminisme (écrire le passé à partir du présent, pour qui sait comment l’histoire a fini et croit donc savoir comment elle devait finir) et pour l’écrire à partir du présent qu’il a été et des futurs dont il ignorait lequel, en définitive, serait le sien.

Notre approche de la culture classique du « grand Siècle », ou de la culture laïque de la génération Ferry, en est transformée. Ce n’est pas le lieu d’y insister, même si Sabatier, et Sainte-Beuve avant lui, nous y invitent : mais la prise en compte du jansénisme, détesté par Louis XIV à peu près à l’égal du calvinisme (et des morts des deux minorités ont subi de comparables outrages, tandis que le « fanatisme » jaillissait de manière étrangement parallèle dans certains de leurs rangs10), celle du judaïsme (peut-on continuer à lire Saint-Simon et Comte en ignorant Joseph Salvador et James Darmesteter11 ?), permettent d’avancer encore un peu plus dans cette autre philosophie de l’histoire de France, pour paraphraser Herder. Je connais peu de choses aussi réjouissantes que cette relecture globale de cinq siècles de la culture et aussi de la langue françaises. Ne devrait-elle pas conduire à réécrire au moins à la marge les manuels d’histoire et à refondre les anthologies scolaires, s’il en existe encore, afin d’imaginer quelque « Lagarde et Michard » qui consacrerait des chapitres entiers aux auteurs qui viennent d’être cités ?

*

Venons-en maintenant à Buisson. De l’homme, issu d’une famille bourgeoise, tôt orphelin de père, je rappellerai qu’il n’a pu entrer à l’École normale supérieure (pour raisons de santé) mais a brillamment réussi l’agrégation de philosophie, en 1866, et qu’il est parti enseigner dans la nouvelle Académie de Neuchâtel, non pas par refus de l’Empire et exil politique, comme il l’a laissé dire plus tard, mais pour saisir une opportunité de carrière. Revenu en France dès la proclamation de la République, en septembre 1870, proche de la Commune et de l’Internationale, passionné d’enseignement du peuple, il est nommé inspecteur primaire par Jules Simon mais doit bientôt quitter son poste à la suite d’un scandale déclenché à la Chambre des députés. Les adversaires du ministre y rappellent que Buisson, en 1869 à Neuchâtel, a violemment attaqué la Bible dont il jugeait le rôle néfaste dans l’enseignement d’une jeunesse démocratique ; que l’intéressé ait ensuite fondé une Église protestante ultralibérale n’intéresse personne, sauf le camp évangélique ou orthodoxe à l’intérieur du protestantisme, qui condamne d’autant plus qu’il a à faire face à un transfuge issu de ses rangs à la chapelle Taitbout. Ce revers initial de carrière est peut-être la chance de Buisson, discrètement envoyé rendre compte de la partie pédagogique de l’Exposition universelle de Vienne (1873) puis organiser celle de la France à l’Exposition suivante (Philadelphie, 1876). Il en revient avec de gros rapports remarqués et remarquables, des traductions, des amitiés internationales, et un savoir encyclopédique sur les pédagogies dans le monde, qu’il investit dans son Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1877-1884), l’un des monuments lexicographiques de sa génération, à côté du Littré et du Larousse. C’est donc le spécialiste incontesté que Jules Ferry, tout nouveau promu à la tête du ministère de l’Instruction publique, en février 1879, appelle à ses côtés pour diriger l’enseignement primaire ; Buisson va occuper ce poste jusqu’à sa retraite volontaire, en 1896, et en faire le pupitre de direction de l’orchestre pédagogique et laïque de la nation. La suite de sa carrière, principalement politique (il est élu député de Paris en 1902 et réélu jusqu’en 1914), puis pacifiste, est longue et féconde mais ne nous retiendra pas ici.

Du reste, ce ne sont pas l’homme ni sa biographie qui m’importent dans cette réflexion, mais sa génération ou, toutes proportions gardées, son moment, comme il y eut cinquante ans auparavant le moment Guizot analysé par Pierre Rosanvallon12. Comme d’autres avant elle, cette génération doit recommencer à terminer la Révolution (la Commune venait de montrer la récurrence de la tâche) et à fabriquer la République, après une série d’échecs, dont ceux de l’épisode 1848-1851 et du début même des années 1870. Les républicains, on le sait, entendent alors tirer les leçons non pas tant du coup d’État du 2 décembre que de leur propre faillite : ils regardent avec une grande sévérité leurs devanciers et leur devancière de 48, ce mélange d’utopie naïve, de confiance dans un peuple qui allait pourtant préférer le populisme à la démocratie, de violence imposée ou subie. Ils rêvent maintenant de patience, d’éducation, de durée, de travail : on comprend que l’école, qui vit de ces valeurs et sait qu’elle ne peut édifier que lentement, ait été la métonymie ou la mise en abîme du nouveau régime ; « démocratie, c’est démopédie », a écrit Proudhon en 1852, avant que le mot ne soit repris par Eugène Spuller, un proche de Gambetta et ministre de l’Instruction publique en 1887 puis 1893-189413. On pourrait citer d’autres formules parfois provocatrices, souvent profondes, de Thiers ou de Gambetta, notamment le « donner du temps au temps », de ce dernier et de l’ensemble de la génération « opportuniste » (un mot mal choisi, à tout le moins mal compris, mais évocateur).

Je me référerai ici à Pécaut et Buisson. Le premier accuse les républicains, avec une ironie amère, de se « fier à la vertu magique des noms et des formules. On donne en un jour d’élection ou de révolution un vigoureux coup de collier pour mettre en branle le char de la Liberté ou de la République ; ensuite, on se croise les bras pour voir passer l’idole, l’adorer et recueillir sa bénédiction14 ». On reconnaît derrière cette idole républicaine et ses adorateurs paresseux la critique à peine voilée de l’éducation catholique de la France (Marie/Marianne), même au moment où elle se croit et se veut révolutionnaire ou de gauche. Buisson se meut sur le même plan, en empruntant peut-être au jeune nationalisme italien l’une de ses plus fameuses formules (« L’Italie est faite, il reste à faire les Italiens ») : « Instruire le peuple, c’est faire des républicains ; et avouons-le franchement, faire des républicains, c’est le plus sûr et c’est encore le plus court moyen de faire des républiques » (je souligne), écrit-il en 1868, avant de reprendre la formule, sous les applaudissements, à la tribune du troisième congrès de la Paix, à Lausanne en septembre 186915.

De quelle manière faire des républicains, et des républiques qui durent ? Au risque de schématiser et de forcer le trait, j’avancerai que la génération de Ferry avait à sa disposition deux modèles quasi « clefs en main » et que pour la première fois dans l’histoire du pays, un modèle d’inspiration « étrangère » et porté par un groupe minoritaire était en mesure d’être choisi aussi bien que le modèle plus central ou centriste. Les deux fonctionnent du reste de manière parallèle : un maître à penser disparu d’assez longue date ; un « disciple » qui diffuse, vulgarise, émousse le tranchant de certaines thèses ; et réussit à toucher un personnel politique arrivé au pouvoir. Dans le premier cas, il s’agit d’Auguste Comte et du positivisme, relu et laïcisé, en quelque sorte, par Émile Littré dans son petit livre vert Conservation, révolution et positivisme (1852, réédité et augmenté en 1879), un Littré lui-même entré en politique (il est élu député) et surtout influent sur Gambetta et Ferry, comme cela a été montré depuis longtemps par Legrand puis Nicolet16. Dans le second cas, je distinguerai deux généalogies qui se mêlent, en quelque sorte, dans l’école laïque de Ferry et Buisson ; l’une part de Kant ; via Charles de Villers puis Jules Barni (le principal traducteur de Kant) et surtout Renouvier, qui fait du criticisme un néo-criticisme, comme Littré avait forgé un néo-positivisme, elle en vient à nourrir la morale laïque (qu’aurait-elle été sans l’impératif catégorique…) et une bonne part des nouvelles chaires de pédagogie et de philosophie17. L’autre part du pédagogue suisse Pestalozzi et, via le grand article que lui consacre dans le Dictionnaire de pédagogie le Neuchâtelois James Guillaume, devenu le bras droit de Buisson à Paris, abonde la même école laïque. Sur le plan principalement philosophique, et dans la lutte non pas pour imposer une philosophie officielle, mais un État qui ait le sens de la philosophie, ce qui n’est pas la même chose18, Littré et Renouvier se livrent bataille par revues interposées, chacun ayant son titre (de qualités également remarquables), La Philosophie positive pour l’un, La Critique philosophique pour l’autre.

Ma thèse, à l’inverse ou en complément de celle de Nicolet, est que le « modèle » Kant-Renouvier-Pestalozzi-Buisson, pourtant tout étranger à la grande tradition nationale catho-laïque, puisque germanique, helvétique et protestant, a joué un rôle fondamental au début des années 1880 dans l’établissement d’une sorte de trinité unitaire, République, École, Morale laïques. Longtemps avant les historiens qui s’intéressent aux transferts culturels, un Claude Digeon avait montré l’ampleur et la fécondité, au lendemain de 1870, de la crise allemande de la pensée française19, dont je suggère qu’elle était aussi, de Villers et Germaine de Staël à Gabriel Monod, Michel Bréal ou Émile de Laveleye, une crise protestante de la pensée française.

Qu’apportent Buisson et son groupe à la solution de cette crise ? Une série de concepts, d’exemples et de personnalités dont je ne ferai que feuilleter la liste. Concepts ? Ce sont parfois les mots mêmes, puisque l’on voit les premiers textes de la période hésiter entre les substantifs « pédagogie » et « pédagogique » pour désigner la nouvelle science (Villers avait introduit le mot dans son célèbre Essai sur l’esprit et l’influence de la Réformation de Luther, en 1804, conduisant le Journal des débats à prétendre que le livre ne deviendrait nuisible que s’il était traduit « du haut-allemand en français20 »). « Nous avons appris bien des choses depuis sept ans, écrit Taine en 1886, entre autres ceci qu’il est une science de l’éducation21 ». La France découvre Pestalozzi, comme elle le fait, dans les colonnes du Dictionnaire et de la Revue pédagogique, à travers sa série « Éducateurs français et étrangers », pour une longue liste de pédagogues étrangers qui, à quelques exceptions près (dont le Père Girard, en Suisse), avaient en commun le protestantisme : ce sont Horace Mann, Adolphe Diesterweg, John Stuart Blackie, Johann Bernhard Basedow (et pas moins de dix autres « philanthropinistes » qui ont leurs notices collective et personnelles dans le Dictionnaire), Cyrus Peirce, mais aussi Fichte, Froebel, Channing, Parker…

Ce travail de traduction et d’importation des idées, notons que d’autres protestants – libéraux –, des proches de Buisson à plusieurs égards, les Albert et Jean Réville et Maurice Vernes, notamment, le mènent au même moment dans le domaine des sciences religieuses et de leur institutionnalisation en France, un secteur sensible et important de la laïcisation du pays22. Qui s’intéresserait à quelques-unes des revues scientifiques les plus remarquables qui paraissent alors, la Revue pédagogique (1878, et 1882 pour sa refondation par Guillaume et Buisson), la Revue historique de Gabriel Monod (1876), la Revue de l’histoire des religions de Vernes et Réville (1880), la Critique philosophique de Renouvier (1872-1889), serait frappé par le rôle de ces directeurs protestants dans la vie des idées – on peut leur adjoindre, à un autre titre, la Revue Bleue (Revue politique et littéraire) dirigée par l’Alsacien Eugène Yung. Du côté des manuels, qui vivent un nouvel âge d’or, on retiendra que quelques-uns de tout premiers consacrés à la morale laïque sont les œuvres des protestantes et protestants Clarisse Coignet (une convertie ; Cours de morale à l’usage des écoles laïques, dès 1874), Renouvier et François Pillon, son second (un autre converti) 23, Mme Henry-Gréville (Instruction morale et civique des jeunes filles, 1882), et l’ex-pasteur Jules Steeg (Instruction morale et civique, 1882) – ces deux derniers ont l’honneur de voir leurs ouvrages condamnés par la congrégation de l’Index, en décembre 1882, en même temps que ceux de Paul Bert et Gabriel Compayré. Buisson et Steeg, amis proches, ont par ailleurs conçu et rédigé, avec l’épouse du second, Zoé Tuyès, un livre de lectures courantes, le Caumont (pseudonyme collectif resté inexpliqué), qui devait se décliner département par département et a rencontré un certain succès, même si le Tour de la France par deux enfants, de G. Bruno [Augustine Fouillée], vrai roman de formation (bildungsroman) et non simple exercice didactique, a écrasé la concurrence24.

Bien des hommes et des femmes qui viennent d’être cités avaient un point commun, outre leur protestantisme et leur entrée au service de l’école laïque : leur lien avec Buisson, qui lui-même se reconnaissait pour disciple fidèle de Quinet. Steeg et Pécaut étaient venus, à tour de rôle, l’épauler dans la direction de sa jeune Église à Neuchâtel, en 1869, avant de l’accompagner, dix ans plus tard, dans les hautes charges, inspection générale, direction des études à l’École normale supérieure de jeunes filles de Fontenay-aux-Roses, direction du Musée pédagogique voulu par Buisson, commissions diverses… Les liens ont été si forts, en dépit de la dissemblance des caractères et même des trajectoires, entre mystique et politique, Pécaut tout d’intériorité dans son « Port-Royal », Buisson boulimique d’activités et de voyages, et tardant à entrer en dreyfusisme, contrairement à son aîné, qu’un historien catholique bien informé, Georges Goyau, a versé dans l’approche complotiste, si répandue alors, en évoquant le trio de Neuchâtel qui aurait fait ses armes démocratiques et pédagogiques dans l’exil avant de venir en appliquer les recettes à Paris25.

Au-delà de cette fantasmatique troïka, on se gardera de négliger Mme Jules Favre, Pauline Kergomard, Clarisse Coignet, déjà citées ; la collaboratrice et successeur de la seconde, Suzanne Brès ; Mme Bourguet (passée du Cours normal protestant de Nîmes à la direction de l’École normale d’institutrices de la Seine) ; Jules Goy, pasteur devenu directeur d’écoles normales d’instituteurs, traducteur d’Œuvres choisies de Diesterweg (1884) ; James Guillaume ; ou encore les théologiens avec lesquels Buisson a travaillé sans tout dire de leur connivence « communautaire », Frédéric Lichtenberger puis Auguste Sabatier. Il leur a demandé d’évaluer le résultat de l’enseignement de la morale laïque (1889) puis de réfléchir à « l’âme de l’école », à l’occasion d’un débat qu’il a lancé, en 1894, dans une revue fondée et animée par ses soins et que l’on pourrait dire d’« agit-prop » (modeste), la Correspondance générale de l’instruction primaire. C’était l’heure du désenchantement, sur lequel je vais revenir.

L’ambition essentielle de Buisson, en « faisant des républicains », était en effet d’imaginer une République, une école, une morale, qui aient le sens du spirituel et ne se résument ni dans l’anticléricalisme ni dans quelque matérialisme national, même du meilleur aloi. Pécaut l’a remarquablement exprimé dans ses articles des années 1870 :

Un peuple ne vit pas d’arithmétique, de grammaire, de géographie ou de physique ; il a des besoins supérieurs qui demandent à être satisfaits. […] Voilà ce que les libéraux, dans un pays tel que le nôtre, devraient avoir présent à l’esprit, au risque de troubler la simplicité un peu indigente de leurs plans. Peut-être est-il permis de leur rappeler que les sociétés ne vivent pas seulement de travail industriel, de science, de politique ; qu’elles vivent aussi d’activité morale. C’est dire simplement qu’elles vivent de ce qui fait vivre l’homme tout entier26.

Les rapports de Buisson sur les Expositions universelles de Vienne et Philadelphie expliquent, dans des chapitres qui valent encore aujourd’hui par l’information et l’analyse, ce qui distingue, dans le rapport à l’instruction, à la religion, à la « laïcité », les pays catholiques des pays protestants. Quand il relève qu’en Suisse allemande le programme scolaire met des « récits de la nature » en regard des « récits de la Bible » ; quand il note qu’aux États-Unis l’histoire et l’instruction civique ne s’intéressent ni aux dynasties, ni aux batailles, ni aux provinces conquises ou perdues, mais au peuple lui-même, « dans sa vie quotidienne, son travail, ses progrès, ses égarements, ses conquêtes civiles, politiques, économiques, son émancipation matérielle et intellectuelle », il trace des directions qui n’ont pas été nécessairement suivies… (sauf peut-être par l’école historiographique des Annales) mais dont l’acuité nous frappe. On retient plus encore ses définitions des laïcités à la française et à la protestante (suisse ou nord-américaine).

C’est bien une sorte de ministère moral et religieux que l’instituteur est appelé à remplir. On lui demande d’éveiller le « sens du divin » chez l’enfant, aussi bien que les aptitudes pratiques de l’intelligence. On ne borne pas sa tâche et on ne restreint pas son droit à enseigner les éléments techniques de l’instruction élémentaire : tout ce qui peut développer dans l’enfant une faculté spirituelle quelconque, sentiment, imagination, jugement, réflexion, conscience, volonté, est directement de la compétence du maître, véritable suppléant du père de famille. Et cette ampleur même de la tâche, cette influence intime et profonde qui leur est donnée sur l’âme de toute une génération, est un des grands attraits qui attachent les véritables instituteurs à leur mission, qui leur en font oublier toutes les fatigues et tous les mécomptes. Beaucoup d’entre eux, et ce ne sont pas les moins méritants, ne consentiraient pas sans douleur à être déchargés de cette participation quotidienne à l’enseignement religieux et moral, aussi bien qu’à l’enseignement civique et patriotique qui est, surtout en Suisse, comme une seconde religion, étroitement unie à la première27.

Ou encore :

Rien n’est plus difficile, à nos compatriotes en particulier, que d’apprécier exactement cette alliance intime d’une foi religieuse, encore vive dans la majorité de la population, et d’un scrupuleux respect pour la liberté de toutes les opinions, y compris même les opinions irréligieuses. Il y a là un état d’esprit complexe, […] une harmonie rarement troublée entre deux instincts que le peuple américain a eu jusqu’ici le secret de concilier tant bien que mal, l’instinct religieux et protestant, l’instinct politique et républicain. […]

Ce qu’on appelle chez nous « l’État athée » s’appelle chez eux liberté de conscience, égalité de tous devant la loi, neutralité du gouvernement entre les sectes et les partis. […] C’est en ce sens que l’école américaine est essentiellement non confessionnelle (undenominational), ce qui pour personne ne signifie irréligieuse. Elle ne pourrait être confessionnelle qu’en devenant le monopole d’une ou de quelques-unes des sectes concurrentes, et quel Américain supporterait une telle proposition ? 28

Je n’irai pas jusqu’à prétendre que la France, une génération après, s’était trouvé un nouveau Tocqueville… Mais la richesse de ces rapports retient l’attention. Et Buisson, quand bien même il semblera s’être éloigné du christianisme, jusqu’à présider l’Association nationale des libres-penseurs de France, au début du xxe siècle, et rompre des lances avec le pasteur Charles Wagner29 (mais n’est-ce pas là toujours connivence ?), n’a jamais cessé de s’intéresser aux questions religieuses et d’en parler de l’intérieur. Des textes remarquables ponctuent sur ce point l’ensemble de sa carrière : ainsi du long article « Prière » du Dictionnaire de pédagogie (qu’un tel dictionnaire comporte une telle entrée en dit long sur la laïcité selon Buisson), de la thèse sur Castellion, du volume La Religion, la morale et la science. Leur conflit dans l’éducation contemporaine (1900). C’est encore cet article tardif (1917) dont le titre dit bien le contenu : « Le fond religieux de la morale laïque ». Cette conférence, prononcée devant la Ligue de l’enseignement et publiée dans la Revue pédagogique, deux garanties de stricte laïcité, propose un commentaire du Notre Père avant de donner la plus haute définition qui soit, à mes yeux, de la morale laïque :

Tant il est vrai que cette morale laïque a un fond religieux. Elle ne se contente pas de mettre de l’ordre et de la tenue dans les dehors de la conduite. Elle plonge jusqu’aux sources. Elle atteint à cette profondeur d’où partent les inspirations décisives, celles qu’aucune langue n’exprime, qu’aucun raisonnement ne démontre, qu’aucun système n’épuise. […] C’est pourquoi elle peut demander à l’homme non pas de se prêter, mais de se donner. C’est pourquoi elle peut, comme le Sermon sur la montagne, exiger des sacrifices infinis sans aucune idée ni de mérite ni de salaire. Ne nous y trompons pas, notre morale laïque est cela, ou elle n’est rien. Si vous lui ôtiez cet arrière-plan d’idéalisme, c’est-à-dire si vous en effaciez tout ce qu’elle doit au christianisme comme le christianisme lui-même le doit à la Judée, à Rome, à la Grèce, à l’Égypte, il ne vous resterait dans les mains qu’une terne nomenclature de préceptes, quelques beaux aphorismes frappés en médaille ou l’inoffensif babil de la civilité puérile et honnête.

Ah ! si nous avions voulu nous borner à cette ambition modeste, promettre de nous enfermer dans ce rôle banal, l’Église ne se serait pas émue, elle nous eût laissés faire. […] Elle a deviné quelque parenté entre l’hérésie du xvie siècle qui mit la Bible aux mains de tous et celle du xxe qui leur traduit l’Évangile laïcisé30.

*

Et pourtant, dès 1889, la vaste enquête lancée par Frédéric Lichtenberger auprès des inspecteurs d’Académie, inspecteurs primaires, directeurs et directrices d’écoles normales, sur l’enseignement de la morale, concluait dans le sens de la « terne nomenclature » et de la « civilité honnête » évoquées par Buisson31. Ce sentiment d’échec, dont devaient se réjouir les catholiques (ils auraient « composé de voyantes affiches, proclamant la “faillite de la laïque” et l’établissant par nos propres “aveux”32 ») et que Buisson, toujours optimiste et soucieux d’action, a combattu plutôt que reconnu, deux de ses compagnons principaux, Pécaut et Renouvier, en ont remâché l’âcre saveur, dès la seconde moitié des années 1880 (l’affaire Boulanger était passée par là, trahissant la débordante vitalité du populisme face à la sobriété républicaine). Renouvier donne alors congé à ses deux revues, la Critique philosophique et la Critique religieuse, et dénonce le succès des idées de Schopenhauer et l’invasion de ce qu’il appelle le bouddhisme ; Pécaut, dans ses lettres à Buisson33, est tout aussi désenchanté. La République qu’ils voulaient mettre en place, vertueuse, austère, spiritualiste, monothéiste, puritaine, unitarienne, « américaine » (on pourrait multiplier les épithètes, et disputer sur chacune d’elles…), n’a pas vu le jour. La « greffe » n’a pas pris, le corps catholique a fait un rejet : comme si la nation ne pouvait aller que du catholicisme (et du cléricalisme) à l’anticléricalisme (voire à l’antireligion), ce que, du reste, Jaurès a exprimé à sa manière, au moment de la Séparation, en estimant la France trop logique et trop forte, en vérité, pour s’arrêter à la Réforme et n’aller pas directement à la libre pensée. Relisons ce génial anachronisme, que n’importe quel professeur bifferait sans appel :

La France n’est pas schismatique, elle est révolutionnaire […]. C’est parce que notre génie français avait cette merveilleuse audace d’espérance et d’affirmation dans la pensée libre qu’il s’est réservé devant la Réforme afin de se conserver tout entier pour la Révolution34.

Au même moment, et à l’autre extrême de l’échiquier politique, un roman catholique assez remarquable, Les morts qui parlent, d’Eugène-Melchior de Vogüé35, met en scène Rose Esther, une ancienne Fontenaysienne qui a perdu sa vocation pédagogique et est devenue actrice de théâtre. L’éducation reçue de Pécaut, dit-elle, n’était que « mots creux » et « léger vernis de calvinisme » – peut-être, il est vrai, parce que la jeune femme est juive, une caractéristique de « race » dont nul ne peut se défaire (les morts qui parlent), aux yeux de Vogüé et de son antisémitisme des beaux quartiers. On peut sans doute préférer à ce type d’approche celle de Péguy, dans Notre jeunesse (1910), qui a su dire avec la force et la violence qui ne sont qu’à lui une déception qui était déjà celle des Renouvier et Pécaut :

Telle est notre maigre situation. Nous sommes maigres. Nous sommes minces. Nous sommes une lamelle. Nous sommes comme écrasés, comme aplatis entre toutes les générations antécédentes, d’une part, et d’autre part une couche déjà épaisse des générations suivantes36.

De maigre durée, ainsi, la République laïque spiritualiste dans laquelle on pouvait parler de prière et commenter le Notre Père ? Les contemporains s’étaient demandé si le double retrait quasi simultané de Pécaut et Buisson, en 1896, après seize à dix-sept ans de service, revêtait un sens politique (ce n’était pas le cas, le premier était malade et le second avait envie de faire autre chose), et signifiait la fin d’une époque dans l’histoire de la République. On peut effectivement conclure à une forme d’échec de Buisson et des siens : la France laïque n’est pas devenue une république suisse ou américaine, sa « religion civile » y a pris des formes catholiques (que l’on songe à la statuaire de Marianne) et non pas rousseauistes ou bibliques, la morale laïque a renoncé à inculquer ce qui tenait à cœur à Pécaut : l’art de vivre et même l’art de mourir (sic), selon l’une de ses formules37. On peut revenir à Goyau et à la thèse complotiste, que Buisson a prise suffisamment au sérieux pour la combattre38 : le moment de la « troïka » neuchâteloise aurait été une ruse cynique, instrumentalisant le personnel protestant (également complice), pour préparer le peuple français à sortir en douceur du catholicisme, en lui ménageant un sas spiritualisant, puisque les ruptures franches, à la manière de la Terreur ou de la Commune, avaient échoué.

Je crois plus pertinent de terminer sur une troisième piste : le moment Buisson a donné à la France une occasion unique dans son histoire, celle d’échapper en partie à l’affrontement séculaire entre le catholicisme et la Révolution, et d’ingérer un peu de protestantisme, alors même que l’on était en régime de suffrage universel masculin (avec moins de 2 % de protestants). Peut-être une certaine profondeur, une certaine intériorité, de la République d’alors tiennent-elles à cet affluent – mais on ne saurait négliger pour autant l’intériorité proprement laïque (au sens d’une spiritualité laïque) qui a mû tant d’instituteurs et d’institutrices et qui, pour n’être pas facile à définir, n’en a pas moins eu une vraie consistance. Inversons le regard et observons la minorité : je définirai volontiers le moment Buisson comme celui où la France, pour la première fois – ou la deuxième, après le moment Guizot – et un siècle après leur réintégration dans leurs droits de citoyens, est parvenue enfin à « rendre les protestants utiles (et heureux) », comme l’on souhaitait le faire des juifs à la fin du xviiie siècle39. Ce n’est pas là pas un si « mince » résultat.

____________

1. Mona Ozouf, L’École, l’Église et la République, 1871-1914, Paris : Armand Colin, 1963, rééd. 1992 et 2007 ; Pierre Nora, « Le Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. Cathédrale de l’école primaire », Les lieux de mémoire, t. I : La République, Paris : Gallimard, 1984, p. 353-378, repris en préface à un choix d’articles du Dictionnaire établi par Patrick Dubois et Philippe Meirieu, Paris : Robert Laffont, 2017.

2. Claude Nicolet, L’idée républicaine en France, 1789-1914. Essai d’histoire critique, Paris : Gallimard, 1982, rééd. 1995.

3. Pour ne pas multiplier les références bibliographiques, je prends la liberté de renvoyer à deux de mes ouvrages, qui les contiennent : Ferdinand Buisson. Père de l’école laïque, Genève : Labor et Fides, 2016, et Le Dieu de la République. Aux sources protestantes de la laïcité (1860-1900), Rennes : PUR, 2003. Les notices des personnages cités dans l’article sont à trouver dans le Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, en cours de publication depuis 2015.

4. Un colloque Qu’est-ce qu’une république juste ? Actualité de Charles Renouvier (1815-1903) s’est déroulé à l’École normale supérieure en novembre 2018.

5. Auguste Sabatier dans Le Temps, 2 août 1898, à la mort de Pécaut. J’ai édité et présenté de ce dernier Quinze ans d’éducation. Pensées pour une République laïque, Bordeaux : Le Bord de l’Eau éditions, 2008.

6. Olivier Millet, Calvin et la dynamique de la parole. Étude de rhétorique réformée, Paris : Champion, 1992.

7. Claude-Gilbert Dubois, Le baroque, Paris : Larousse, 1973 ; Les Tragiques, extraits, Paris : Nizet, 1975.

8. Edgar Quinet, Philosophie de l’histoire de France, Paris : Payot, 2009.

9. Charles Renouvier, Uchronie (l’utopie dans l’histoire). Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, Paris : Bureau de la Critique philosophique, 1876, rééd. Paris : Alcan, 1901, et Paris : Fayard, 1988, « Corpus des œuvres de philosophie en langue française ».

10. Voir sur ce point les travaux de Daniel Vidal, dont Miracles et convulsions jansénistes au xviiie siècle : le mal et sa connaissance, Paris : PUF, 1987, et Le fond du monde, figures sociales de la radicalité : jansénisme, calvinisme méridional, mystique, Grenoble : Jérôme Millon, 2013.

11. Cf. Patrick Cabanel, « La République juive. Question religieuse et prophétisme biblique en France au xixe siècle », in Chantal Bordes-Benayoun (éd.), Les juifs et la ville, Toulouse : Presses Universitaires du Midi, 2000, p. 133-157.

12. Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot, Paris : Gallimard, 1985.

13. Eugène Spuller, Au Ministère de l’Instruction publique. Discours, allocutions, circulaires, Paris : Hachette, 1888, p. vi et xix.

14. Félix Pécaut, Études au jour le jour sur l’éducation nationale (1871-1879), Paris : Hachette, 1879, p. 119. Il s’agit d’un recueil de ses « Lettres de la Province », des éditoriaux parus dans Le Temps.

15. Ferdinand Buisson, « L’abolition de la guerre par l’instruction », Les États-Unis d’Europe, 19 et 26 avril 1868. Id. : « Nous nous occupons de faire des Républiques, c’est bien : occupons-nous de faire des républicains ; ce sera plus utile encore, c’est ce qui manque le plus à l’heure qu’il est », dans Congrès de la paix et de la liberté. Lausanne 1869. Bulletin officiel, p. 40.

16. Louis Legrand, L’influence du positivisme dans l’œuvre scolaire de Jules Ferry. Les origines de la laïcité, Paris : Librairie Marcel Rivière et Cie, 1961 ; Claude Nicolet, L’idée républicaine, op. cit.

17. Lire notamment Marie-Claire Blais, Au principe de la République : le cas Renouvier, Paris : Gallimard, 2000, et Laurent Fédi, Kant, une passion française 1795-1940, Hildesheim : Olms, 2018.

18. Encore que… Renouvier, dans une lettre à son disciple Lionel Dauriac, non datée mais probablement contemporaine de la crise boulangiste, déclare ne pas désespérer que le néocriticisme acquière « une sorte d’avenir de position de philosophie quasi officielle ». C’est le criticisme qui aura « les meilleures chances de passer pour une convenable philosophie laïque, faisant assez l’affaire du pouvoir ». Charles Renouvier, « Lettres de Ch. Renouvier à L. Dauriac », Revue philosophique, tome 121 (1), 1936, p. 28-29.

19. Claude Digeon, La crise allemande de la pensée française, 1870-1914, Paris : PUF, 1959, rééd. 1992.

20. Cité par Louis Wittner, Charles de Villers 1765-1815. Un intermédiaire entre la France et l’Allemagne et un précurseur de Madame de Staël, Genève-Paris : Georg/Hachette, 1908.

21. Cité par Charles Chabot, « Revue de pédagogie », L’Année psychologique 12 (1905), p. 382.

22. Cf. Patrick Cabanel, « L’Institutionnalisation des “sciences religieuses” en France, 1879-1908. Une entreprise protestante ? », BSHPF 140 (1994), p. 33-80.

23. Petit traité de morale à l’usage des écoles primaires laïques, paru de 1875 à 1877 dans la Critique philosophique, en ouvrage en 1879 ; rééd. Paris : INRP, 2003.

24. J’ai étudié les deux manuels, mais aussi Jean Felber (du protestant ardéchois Antoine Chalamet), qui a rencontré un réel succès, dans Le tour de la nation par des enfants. Romans scolaires et espaces nationaux xixe-xxe siècles, Paris : Belin, 2007 ; voir aussi mon Ferdinand Buisson, op. cit., p. 118-125.

25. Georges Goyau, L’École d’aujourd’hui, : Paris : Perrin, 1899, p. 73 (reprise d’articles parus entre juin 1898 et février 1899 dans la Revue des Deux-Mondes).

26. Félix Pécaut, Études au jour le jour, op. cit., voir l’introduction p. VI.

27. Ferdinand Buisson, Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition universelle de Vienne en 1873, Paris : Imprimerie nationale, 1875, p. 148.

28. Ferdinand Buisson, Rapport sur l’instruction primaire à l’Exposition universelle de Philadelphie en 1876, Paris : Imprimerie nationale, 1878, p. 454 et 456.

29. Ferdinand Buisson et Charles Wagner, Libre pensée et protestantisme libéral, Paris : Fischbacher, 1903.

30. Ferdinand Buisson, « Le fond religieux de la morale laïque », Revue pédagogique, vol. 70, avril 1917, p. 352-355, passim.

31. Frédéric Lichtenberger, L’éducation morale dans les écoles primaires, Paris : Imprimerie nationale, 1889.

32. Ferdinand Buisson, La Religion, la morale et la science, leur conflit dans l’éducation contemporaine, quatre conférences faites à l’aula de l’Université de Genève (avril 1900), Paris : Fischbacher, 1900, p. 248.

33. Lettres inédites, que je cite en partie dans Le Dieu de la République, op. cit.

34. Journal officiel, 2e séance du 21 avril 1905, p. 1640.

35. Eugène-Melchior de Vogüé, Les morts qui parlent, Paris : E. Plon et Cie/Nourrit et Cie, 1899.

36. Charles Péguy, « Notre jeunesse », Œuvres en prose complètes, t. III, Paris : Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1992, p. 12-13.

37. Dans Études au jour le jour sur l’éducation nationale, op. cit.

38. Dans deux articles publiés en mars 1899 et dans la « note E » de son La Religion, la morale et la science, op. cit.

39. L’Académie de Metz avait lancé en 1787 un concours sur ce thème : « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ». Sur ce concours, voir le livre de Pierre Birnbaum, « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ? ». Le concours de l’Académie de Metz (1787), Paris : Seuil, 2017.