Chateaubriand, Vigny et le trappiste de Saint-Aubin de Médoc

Car, soulevant l’oubli dont ces couvents funèbres

À leurs moines muets imposent les ténèbres…

Ces deux vers extraits du Trappiste d’Alfred de Vigny sont une assez bonne introduction à notre propos. Dans les pages qui vont suivre, il y aura en effet du couvent funèbre, des moines muets et d’autres qui le sont moins, et par-dessus tout de l’oubli ; car l’histoire du monastère trappiste de Saint-Aubin de Médoc, (commune de la banlieue nord de Bordeaux), aura duré moins de dix ans, de 1821 à 1830). Et pour être exact, quelques mois seulement comme abbaye, avec un authentique abbé mitré et crossé : dom Jean-Baptiste de Martres. La très éphémère existence de ce petit couvent cistercien1 est à peine connue de quelques universitaires ou de Bordelais férus d’histoire régionale. Elle convoque néanmoins les noms d’écrivains français à la renommée indiscutable : voilà pour l’oubli soulevé.

Comment François de Martres (qui devient « Jean-Baptiste » en religion), prêtre français émigré, devenu trappiste espagnol en 1798, est-il venu mourir en 1826 dans cette insignifiante abbaye à l’orée de la lande médoquine ? Chateaubriand le tire hors des ténèbres de son « couvent funèbre » dans le Génie du Christianisme en 1803 ; Alfred de Vigny le rencontre à Paris et le sort de son silence en 1822. Ce religieux humble et souffrant est à la fois leur source et leur caution, éclairant de façon pittoresque le sujet assez austère qui les a inspirés l’un et l’autre : la vie à la trappe, ou pour être plus précis, dans un monastère cistercien2. Le premier avec l’histoire du frère Jean Climaque, le second avec les cruels excès du frère Antonio Marañon. Le modeste père abbé de Notre-Dame de Bonne Espérance survit à peine quelques semaines à son bienfaiteur, le saint archevêque de Bordeaux Mgr François d’Aviau, mort le 11 juillet 1826. Pour avoir un peu fouillé cette minuscule chronique d’histoire religieuse, il nous a paru plaisant de montrer comment, par une sorte de paradoxe, sa mémoire a réussi à se faufiler depuis deux siècles entre l’extravagante personnalité du frère Antonio, et la sainteté cachée du frère Jean Climaque. Cela, tout bien pesé et non sans ironie, avec l’involontaire complicité de deux statues d’airain de la littérature française du xixe siècle, qui ne lui ont laissé de place que dans des « notes et éclaircissements », après s’être servis de lui sans égards excessifs.

1. La cendre et la paille

Le 18 germinal an X (8 avril 1802), le Corps législatif de la République française adopte et promulgue le Concordat signé le 15 juillet de l’année précédente entre Napoléon Bonaparte, Premier Consul, et le pape Pie VII. Précisément, en cette même année, François René de Chateaubriand publie son Génie du Christianisme ou beautés de la religion chrétienne. Il a trente-quatre ans. De retour en France depuis deux ans, il est revenu à la religion par la grâce – dit-il – d’une lettre de sa mère mourante qui l’en priait. Des lecteurs du Génie ont cru François René converti ; sans doute n’était-il qu’inspiré. « Mon premier ouvrage a été fait à Londres en 1797, mon dernier à Paris en 1844 », écrit-il dans la Vie de Rancé. Après l’Essai sur les révolutions (1797), Atala (1801) et René (1802), son dernier opus est une biographie du célèbre abbé réformateur de la Trappe, plutôt prétexte à des considérations historiques ou personnelles dans une langue magistrale dont il confesse le modèle : « Cette langue du dix-septième siècle mettait à la disposition de l’écrivain, sans effort et sans recherche, la force, la précision et la clarté, en laissant à l’écrivain la liberté du tour et le caractère de son génie »3. Mais la Vie de Rancé peut également passer pour un accomplissement en regard du Génie et de son chapitre sur les trappistes. L’évocation des anciens ordres religieux trappistes, des chartreux, des clarisses, etc. (que le Concordat ne reconnaît pas) se trouve dans le livre III de la quatrième partie, au chapitre VI de la Vue générale du clergé : « Ces ordres rigoureux du christianisme étaient des écoles de morale en action : institués au milieu des plaisirs du siècle, ils offraient sans cesse des modèles de pénitence et de grands exemples de la misère humaine aux yeux du vice et de la prospérité. »

« On passa du crime à la gloire, de la république à l’empire »4. En 1802 les frères de saint Bernard n’ont pas encore osé reparaître en habit dans une patrie qui ne les attend plus ; Chateaubriand choisit donc dans ses souvenirs d’avant les années d’épreuves, deux ou trois images fortes de la trappe, héritées de mythologies rancéennes et principalement destinées à effrayer les libertins d’autrefois. Par conséquent liées à la mort. Religieux échangeant un salut au détour du cloître, le regard baissé, par un « frère, il faut mourir »5, par exemple ; et bien entendu, le creusement quotidien de sa propre tombe. Saint Benoît ne précise-t-il pas au chapitre IV de sa règle que le moine doit avoir chaque jour la mort sous les yeux (verset 17) ? « Quel spectacle que le trappiste mourant ! », s’écrie Chateaubriand : « Étendu sur un peu de paille et de cendre dans le sanctuaire de l’église, ses frères rangés en silence autour de lui, il les appelle à la vertu, tandis que la cloche funèbre sonne ses dernières agonies. […] Il appelle avec autorité ses compagnons, ses supérieurs mêmes à la pénitence. »

La vue de ce moine agonisant sur un sol de cendres et de paille dans un clair-obscur à peine troué des faibles lueurs de quelques cierges, a de quoi frapper les esprits et enflammer l’inspiration : l’image s’impose d’elle-même [fig. 1]6. Plus encore. Dès la deuxième édition du Génie (1803), un astérisque fait son apparition à la fin du paragraphe. Il renvoie à des « Notes et éclaircissements »7. Chateaubriand y consacre 13 pages à une longue note (numérotée I(i) ou LII, selon les éditions) à l’histoire de « M. de Cl*** », officier français de l’armée de Condé retiré en 1799 à la trappe espagnole de Sainte-Suzanne de Maella. François René transcrit là sept lettres. Six sont de la main du frère Jean Climaque8 (son nom en religion) à ses frères et sœurs durant son noviciat.

Fig. 1 … Et bientôt après, nous le remîmes sur la paille et la cendre. « Trappiste mourant sur la croix de paille et de cendres », détail de la gravure Monasterio real de Santa Suzana. (Début du XIXe siècle ?), Archives générales des Marianistes à Rome, AGMAR 12.4.1.

La dernière est datée de Pâques 1801 : « à la veille de me vouer entièrement au silence, ma très chère sœur, je viens vous faire mes derniers adieux. » Quel hasard a mis ces lettres dans les mains de Chateaubriand, à peine un an après la publication du Génie ? Probablement M. de Clausel lui-même, que le vicomte appelle « mon vieil ami »9. La septième missive, daté du 28 août 1802, est celle du « Père… » qui annonce à sa famille la mort de l’ancien militaire, neuf mois à peine après sa profession :

Je me rappelle qu’étant couché sur la cendre et la paille, sur laquelle il consomma son sacrifice, il prenait la main de notre révérend père abbé, avec un amour qui attendrissait toute la communauté, qui était présente. […] Il vous aimait tous bien tendrement ; il parlait souvent de vous tous à son père maître ; celui-ci, le veillant la nuit qu’il mourut, le vit, un instant avant d’entrer dans l’agonie, plus recueilli qu’à l’ordinaire, et lui demandant s’il allait plus mal : « Mes moments s’avancent, dit-il : je viens de prier pour mes frères et sœurs, qui m’aiment beaucoup, ajouta-t-il : et bientôt après nous le remîmes sur la paille et la cendre où après six heures d’une agonie paisible et tranquille, il remit son âme entre les mains de Jésus-Christ, le 4 de janvier de la présente année [1802].

Voilà comment l’histoire de la trappe de Saint-Aubin de Médoc s’enracine comme une mauvaise herbe dans des pages annexes du Génie du Christianisme. Ce « Père… » auteur de la lettre, n’est autre que le père maître des novices, veillant sur les dernières heures de son ancien élève. Son identité ne fait aucun doute : il s’agit de dom Jean-Baptiste de Martres, le futur père abbé de Saint-Aubin. Son anonymat fut, semble-t-il, assez rapidement percé. Vingt ans après en tout cas, L’Ami de la Religion et du Roi renvoie ses lecteurs au Génie du Christianisme : « M. Charles Clausel, officier dans l’armée de Condé, se fit Trapiste après la dissolution de ce corps, et eut pour maître des novices le même Père de Martres qui est aujourd’hui à Paris. Ce même père assista M. Charles Clausel à la mort, et rendit compte de sa fin édifiante à sa famille par une lettre qui est citée dans un ouvrage célèbre »10.

Quarante ans plus tard dans la Vie de Rancé, Chateaubriand âgé attend sa délivrance : « Je tarde tant à m’en aller que j’ai envoyé devant moi tous ceux que je devais précéder. » Mais il se souvient : « J’ai cité dans les notes du Génie du Christianisme les lettres de M. de Clausel, qui de soldat à l’armée de Condé était venu s’enfermer en Espagne à la Trappe de Sainte-Suzanne. » Il n’est plus question, cependant, de paille ni de cendre, car la longue citation du frère Jean Climaque qu’on peut lire là11, est un collage d’extraits de trois lettres précédant ses vœux. Chateaubriand choisit pour conclure cette dernière phrase du frère : « J’aurai demain le bonheur de faire mes vœux : j’y ajouterai une croix comme on en met sur la tombe des morts. »

2. Une « semence soufflée du haut des ruines »

Par la nature même de leur engagement hors du monde sous l’habit blanc des cisterciens [fig. 2], les moines de la trappe laissent peu de traces biographiques. François de Martres, en religion frère Jean-Baptiste, naît à Castanet dans le diocèse de Toulouse, vers 1763. Il passe en Espagne dans les premières années de la Révolution, comme plus de 700 prêtres et religieux français dans la seule province de Saragosse. Réfugié au monastère de Santa Fe (actuelle commune de Cadrete, dans la banlieue sud-ouest de Saragosse) affilié à la congrégation cistercienne d’Aragon et de Navarre, il y fait sans doute sa profession. Mais en février ou mars 1798 dom Jean-Baptiste de Martres rejoint la trappe de Sainte-Suzanne, attiré par la réputation grandissante de cette petite maison, installée depuis seulement deux ans dans un prieuré à demi ruiné des environs de Maella (au diocèse de Saragosse). Il est alors âgé de trente-trois ou trente-quatre ans. On le voit occuper successivement les charges de procureur (c’est-à-dire de cellérier), de maître des novices et de prieur du monastère12. Ce qui explique sa présence auprès du frère Jean Climaque jusqu’à ses derniers instants.

Sainte-Suzanne, en Aragon, est la première de ces « semences soufflées du haut des ruines », suivant les mots de Chateaubriand dans sa Vie de Rancé : « Quand la Trappe fut détruite, on en vit mille autres renaître, comme des plantes dont la semence a été soufflée au haut des ruines »13. L’auteur du Génie résume ainsi en deux lignes quinze ans d’une histoire où vingt-quatre religieux de la Trappe de Soligny (l’abbaye de Rancé), sont tour à tour empêchés de satisfaire aux devoirs de leur Règle, proscrits et fuyards sous la houlette du maître des novices dom Augustin de Lestrange, en avril 1791 ; tolérés enfin par les autorités suisses du canton de Fribourg qui leur offrent l’abri des toitures percées de l’ancienne chartreuse déserte et abandonnée de la Valsainte, en juillet de cette même année.

Fig. 2. Le Trappiste. Gravure (1842 ?) d’Hippolyte Pauquet (1797-1871). La tunique blanche (qui distingue les cisterciens des « bénédictins noirs »), en l’honneur de la Vierge.

Fille de ce dénuement à l’état pur et bientôt érigée en abbaye au printemps 1798, la fondation aragonaise de Sainte-Suzanne attire comme un aimant : bénédictins et cisterciens espagnols déçus des facilités spirituelles qui règnent dans leurs couvents, mais aussi Français exilés venant faire à Dieu le sacrifice de leur vie pour la rédemption de leur patrie désormais sans religion. Parmi eux se trouve Pierre Gauban, ancien bénédictin de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Hélas ! La fureur révolutionnaire que les prêtres français avaient fuie en même temps que leur pays, les rattrape en 1808 lors de l’invasion française. Cousin de Louis XVI, le roi Charles IV d’Espagne n’était sans doute pas le meilleur des monarques, mais les Espagnols n’avaient pas demandé aux Français de les en débarrasser. Pire encore, ils prétendaient soutenir sur le trône son fils Ferdinand VII, homme fourbe et sans intelligence, qui en avait chassé son père. Le peuple ne voulait pas, semble-t-il, de la liberté que les armées révolutionnaires de Napoléon venaient lui tendre du bout de leurs baïonnettes. Avec les deux sièges de Saragosse entre juin 1808 et février 1809, la bataille d’Alcañiz en mai 1809, l’abbaye de Sainte-Suzanne est alors environnée du bruit des armes et de la fureur des canonnades. Après avoir incendié le château de Maella, les troupes françaises sont devant le monastère. Quelques années plus tard (en 1815), dom Pierre Gauban écrit à dom Affre, l’un de ses anciens frères de Sainte-Croix de Bordeaux, comment la communauté a dû abandonner Sainte-Suzanne :

J’ai passé environ 10 ans dans cette étroite observance, si extraordinaire aux yeux des gens du monde, mais si douce pour ceux que Dieu y appelle. Là, j’ai passé certainement les plus heureuses années de ma vie jusqu’à l’époque de l’invasion de l’armée française, qui nous obligea d’abandonner notre chère solitude, et ce monastère que nous avions construit peu à peu avec tant de peines et tant de travaux.

Pendant les quatre derniers mois qui précédèrent notre départ du monastère, nous eûmes beaucoup à souffrir des habitants de cette contrée, qui sont assez barbares et grossiers. Ils s’imaginèrent que nous étions des traîtres et d’intelligence avec les français ; je ne saurais vous dire combien nous fûmes vexés par ces gens-là ; et plus d’une fois, nous fûmes tous sur le point d’être égorgés par cette canaille.

Nous fûmes donc obligés de partir et d’abandonner le monastère et toutes nos possessions pour nous soustraire à la double fureur des Français et des Espagnols14.

La dispersion de la communauté de Sainte-Suzanne rend à chaque religieux sa liberté. Plusieurs moines se sont installés à Majorque, où ils ont construit un refuge, organisé en prieuré. Le frère convers Antonio Marañón quant à lui, répondant peut-être à l’appel d’impérieuses voix séraphiques, quitte l’abbaye dévastée pour cavaler à la rescousse de son roi Charles IV bientôt détrôné. À cheval, son froc retroussé avec pour armes un sabre et son rosaire, le moine devient El Trapense (c’est à dire Le Trappiste), sous l’œil bienveillant, sinon avec la bénédiction d’autorités épiscopales, peu regardantes sur sa manière d’administrer l’extrême onction aux diables français régicides croisés sur son chemin. La légende est lancée au galop. Mais le personnage ne se verra consacré comme capable d’inspirer les imaginaires réceptifs que douze ans plus tard. Dès le 11 décembre 1813, Ferdinand VII n’a pas même pris le temps de s’asseoir sur son trône qu’il rétablit aussitôt l’absolutisme, supprime les Cortes et la constitution de 1812. Les Jésuites rentrent au pays, l’Inquisition reprend ses aises. L’Espagne respire.

Cependant, après six ans de pouvoir absolu, ayant échoué à imposer son autorité et à redresser une économie en déroute, Ferdinand VII doit affronter des soulèvements militaires soutenus par la population. Le 7 mars 1820, le roi, prisonnier du palais encerclé de troupes rebelles, est contraint de prêter serment à la constitution de 1812. Commence alors une période dite « triennat libéral », dont l’une des premières actions politiques est une confiscation des biens de l’Église. Le 1er octobre 1820, un décret impose la réforme de certains ordres religieux, et en supprime plusieurs autres, au nombre desquels les trappistes. Les moines de Sainte-Suzanne qui venaient à peine de reprendre leur vie communautaire normale, ont juste le temps de préparer un maigre baluchon. « Six semaines après, on vint mettre les scellés sur les meubles de la maison, et on ne laissa aux religieux que leurs provisions pour un mois. Au bout de ce temps, des commissaires vinrent faire l’inventaire des effets, prirent toutes les clés et signifièrent aux religieux de se retirer. » Comme autrefois dom de Lestrange, le frère Jean Baptiste de Martres réunit autour de lui une vingtaine de moines, avec l’idée de gagner la France, pour rejoindre la nouvelle trappe de Port-du-Salut installée depuis cinq ans sur les bords de la Mayenne. Dès la fin de l’hiver 1821, ils passent les Pyrénées, à l’est ; Perpignan, Toulouse, ils sont à Bordeaux fin juillet-début août 1821. Le numéro de L’Ami de la Religion et du Roi daté du 13 novembre 182215, se fait l’écho de la nouvelle.

3. Le Trappiste

À l’annonce des événements d’Espagne les monarques européens de la Sainte Alliance frissonnent. Ils se réunissent en congrès à Vérone du 20 octobre au 14 décembre 1822 afin d’adopter une conduite à tenir vis-à-vis du gouvernement libéral espagnol. Chateaubriand est l’un des deux plénipotentiaires français. Il est âgé de 54 ans, et sent venir le jour de la reconnaissance de son génie politique qu’il attend depuis des années : voici enfin l’occasion de réussir là où Bonaparte a échoué, et de venger la France des humiliations du congrès de Vienne. Il écrit dans les Mémoires d’Outre-Tombe : « Encore une fois, la guerre d’Espagne de 1823 m’appartient en grande partie : je ne crains pas d’assurer que les esprits politiques m’en feront un mérite, comme homme d’état, dans l’avenir »16. Appuyée par la Russie et la Prusse, la France est autorisée à mener une expédition militaire en Espagne, afin de rétablir à Madrid la monarchie absolue. Louis XVIII proclame que « cent mille fils de Saint Louis » sont prêts à voler au secours de son cousin Ferdinand VII : le jeune Alfred de Vigny, désormais capitaine au 55e régiment d’infanterie de Strasbourg est du nombre. L’expédition se prépare sous l’autorité du duc d’Angoulême.

En Espagne pendant ce temps, le parti royaliste résiste au nouveau régime des libéraux, et une Armée de la Foi s’organise. Chassé à nouveau de son abbaye par le décret de 1820, le Trappiste astique son sabre et reprend du service. Le 17 juin 1822, à la tête d’un groupe de fidèles, il fait main basse sur la Seu de Urgell, en Catalogne, où l’on veut bientôt mettre en place une régence durant la captivité du gouvernement et du roi. Le frère Antonio est un personnage de fiction, et bientôt un héros. Le marquis de Mataflorida, homme important de la Régence d’Urgell que Marañón avait aidé à installer, le disait ivre à toute heure du jour, le traitant de « frère donné apostat » le plus grossier qu’ait jamais élevé une mère, tout juste bon à rameuter et commander des brigands. On comprend ainsi que sa réputation ait franchi si rapidement les cols des Pyrénées. Le 15 juillet 1822 en France, Le Moniteur publie un article sur la révolution espagnole de 1820. Il tombe sous les yeux du jeune Alfred de Vigny, et trois mois plus tard, en octobre 1822, il publie une première édition de son poème intitulé « Le Trapiste ».

Ce drôle de convers de la trappe de Sainte-Suzanne va inspirer bien d’autres portraits, tracés tantôt de seconde main, tantôt par des témoins oculaires. Dans son livre La pensée religieuse et morale d’Alfred de Vigny, Georges Bonnefoy explique comment Vigny fait du Trappiste un « poème de propagande catholique, poème d’actualité », pour lequel il prend « pour héros un prêtre guerrier combattant de l’Armée de la Foi ». Et pour préciser ce qu’il entend par « prêtre guerrier » – Bonnefoy ignore visiblement qu’Antonio Marañon n’est qu’un humble frère convers – il écrit une longue note17 : « Sur la personnalité de ce prêtre, on peut opposer les témoignages d’un royaliste comme Alphonse de Beauchamp et d’un voltairien comme Thiers. » Le premier portrait, celui de Beauchamp, paraît dans La Foudre du 20 novembre 1822 :

Il était pendant la guerre d’Espagne capitaine de guerillas ; à la paix, les idées religieuses prirent de l’emprise sur lui et il alla supplier le père abbé de la Trappe en Espagne, et fut reçu frère laïque. La révolution qui désole son pays réveilla son ardeur ; il obtint, après l’avoir longtemps sollicitée, l’autorisation de reprendre les armes. Il porte constamment l’habit de son ordre et répète ces seuls mots : « Dieu le veut ». Un fouet d’une main, un sabre de l’autre, il s’avance à cheval, à la tête de sa troupe et crie aux ennemis : « tirez sur moi, je suis le frère Antonio ; je ne crains rien : Dieu le veut ». À la prise d’Urgel, il essuya plus de vingt coups à bout portant et ne fut pas blessé. […] Du reste, il est aussi généreux que brave. Un descamisado ayant tiré sur lui à bout portant et l’ayant manqué, il le terrassa, le désarma, lui rendit la liberté et défendit à ses soldats de le poursuivre.

Le second portrait tombé de la plume d’Adolphe Thiers, se trouve dans son livre Les Pyrénées et le Midi de la France pendant les mois de novembre et de décembre 1822. Le frère Antonio se trouve alors à Toulouse où il a rejoint un second groupe de moines de Sainte-Suzanne qui souhaite rejoindre l’abbaye d’Aiguebelle. Thiers le voit sous un angle différent, et pour être exact, probablement par les yeux de Clergeon de Champagny :

Je n’ai pas eu le bonheur de voir ce saint personnage… j’ai vu un portrait tracé par l’un de nos officiers qui tâchait d’occuper ses loisirs pendant le séjour des montagnes. L’expression des traits est assez basse ; quant au costume, il est singulier : il se compose d’une robe de capucin, d’une croix de laine blanche sur la poitrine, d’un rosaire et d’un sabre pendu flottant ensemble. Le Christianisme n’avait pas depuis longtemps subi un tel travestissement. […] On ne conçoit pas comment un homme aussi saint et aussi miraculeux, a si tôt désespéré la cause sacrée, et comment il l’a abandonnée prématurément18.

Prématurément, certes, mais pour revenir à sa clôture. Et manu militari, d’après le vicomte Clergeon de Champagny. C’est en tout cas la conclusion du double portrait du Trappiste que fait cet officier attaché au service du duc d’Angoulême, dans son Album d’un soldat pendant la campagne d’Espagne en 1823, [fig. 3] à la fin de son court récit de la bataille de Fontarabie :

En parcourant ainsi la ligne nous nous trouvions souvent avec le Trapiste, espèce de fanatique de commande, qui organisait avec assez de succès quelques bandes de malfaiteurs, dont l’armée constitutionnelle aurait eu bon marché si elles n’avaient été considérées comme l’avant-garde de notre avant-garde.

Au lieu d’exercer ses soldats à la discipline et au maniement des armes, el Trapense (le Trapiste) cherchait à leur donner du cœur par des miracles ; c’en eût été peut-être un grand que de réussir. Je l’ai vu se faisant tirer des coups de pistolet par un de ses affidés pour se faire croire invulnérable, et sa troupe agenouillée se signait et adorait en silence. La physionomie de ce jongleur n’avait rien de méchant ; l’astuce seule s’y peignait ; il a pourtant causé de grands maux, ne pouvant s’opposer aux cruautés des gens qu’il avait armés. J’ai eu la satisfaction de le voir, deux ans après, conduit sous bonne escorte dans un couvent, ou sans doute il expie ses erreurs19.

Fig. 3. Antonio Marañon, d’après un dessin de Clergeon de Champgny. Le Trappiste est le premier personnage de la galerie peinte (au sens propre) par Clergeon de Champagny dans son Album d’un soldat pendant la campagne d’Espagne en 1823.

4. Le poète et le moine

En route pour le monastère de Port-du-Salut, le groupe de trappistes guidé par dom Jean-Baptiste fait étape à Bordeaux début août 1821 ; il n’ira pas plus loin. Le vieil archevêque, Mgr d’Aviau, qui reconstruit patiemment la vie religieuse de son diocèse depuis près de vingt ans, voit dans l’arrivée inattendue de ces religieux une divine récompense de ses efforts : il convainc dom Jean-Baptiste de rester. « Le vénérable archevêque de cette ville a témoigné le désir de former un établissement de Trapistes dans son diocèse […] pour attirer les bénédictions de Dieu sur toute la contrée », lit-on dans L’Ami de la Religion et du Roi20. Ce que confirmera plus tard l’abbé Lyonnet, biographe de Mgr d’Aviau : « M. de Marthe, toulousain d’origine, ancien religieux de la grande Trappe de Mortagne, […] accepta avec reconnaissance, au nom de ses frères proscrits, la proposition qu’on lui faisait »21. On peut également voir dans cette décision du père de Martres l’influence du père Chaminade qui se souvient certainement des moments passés à Sainte-Suzanne en 1797. Le père Simler note d’ailleurs dans son ouvrage : « Il favorisera aussi de tout son pouvoir la reconstitution de l’Ordre des Trappistes en France, et recueillera à deux reprises les débris de Sainte-Suzanne après leur expulsion d’Espagne »22.

Mais les religieux ne peuvent demeurer ad vitam aeternam dans un bâtiment vide de l’hospice des aliénés de Bordeaux, mitoyen du Petit Séminaire, où Mgr d’Aviau les héberge provisoirement. Car qui dit moine dit monastère. Et en ces temps de renouveau catholique effervescent, on peut penser que les fidèles répondront généreusement aux appels de pauvres moines qui demandent un toit sur leurs têtes et une demeure pour leur Dieu, en échange de prières pour remerciements. La Providence veille justement : aliénée comme bien national, l’ancienne abbaye cistercienne de Notre-Dame du Rivet (à Auros, dans le Bazadais) est de nouveau à vendre. « Elle est située dans un lieu solitaire, entouré de bois, et présenterait tous les moyens pour une exploitation rurale », annonce L’Ami de la Religion. On ne saurait rêver plus belle occasion, même si des travaux sont à prévoir à l’église qui a perdu transept et chœur. Cependant, la pauvreté évangélique a beau régir la vie d’humbles trappistes, la réalité du siècle n’impose pas moins sa loi d’airain : « pour faire cette acquisition on a besoin de quelques fonds. M. l’archevêque de Bordeaux veut bien recevoir les dons des fidèles » poursuit le rédacteur de L’Ami de la Religion et du Roi.

Mais Bordeaux n’est pas l’Aragon, et les richesses aristocratiques ont été asséchées par la Révolution. Le voyage à Paris s’impose : là se trouvent les familles princières entourées de l’élite fortunée du royaume. Hélas, dom Jean-Baptiste n’est pas le premier cistercien à venir tendre la sébile. À cette date, six fondations tentent déjà de subsister dans le royaume avec plus ou moins de difficultés23, dont quatre dans les pays traditionnellement très catholiques de l’ouest du pays : Bellefontaine, La Trappe, Port-du-Salut et Melleray. Quoi qu’il en soit, agissant de sa propre initiative ou poussé par Mgr d’Aviau, l’ancien prieur de Sainte-Suzanne part pour la capitale, accompagné d’un frère. Le même article de L’Ami de la Religion et du Roi poursuit : « Le Père de Martres est venu à Paris, pour chercher les moyens de faire réussir cette œuvre ; et M. l’archevêque de Paris a bien voulu l’accueillir, et lui donner l’hospitalité dans son propre palais. Le Père de Martres y réside en ce moment, et reçoit du prélat les témoignages les plus marqués de bienveillance. Outre le plaisir d’accueillir des fugitifs et de soulager des proscrits, se joint le motif de rétablir un monastère »24. Nous sommes à l’automne 1822. C’est certainement à l’archevêché de Paris que le frère Jean-Baptiste de Martres rencontre Alfred de Vigny. Par quel hasard et dans quelles circonstances ? Aucun des deux n’en parle. Mais dom Jean-Baptiste va revoir Vigny, comme ce dernier le raconte dans la note qui accompagne l’édition de 1823 du Trapiste.

[Ce religieux vieillard] m’a fait l’honneur de me visiter et je n’ai rien vu dans toute sa personne qui ne fût digne de l’idée que l’on se fait de ces austères cénobites : il unit la simplicité d’un enfant aux traits souffrants d’un anachorète, et dit avec naïveté de ces belles choses qui transportent d’admiration dans les hautes productions du génie. Ces âmes épurées vivent si loin du monde, que son langage ordinaire n’est guère compris par elles, et que le sublime est devenu la nature de leurs pensées25.

On imagine volontiers le jeune poète pressant de questions celui qui a assisté aux derniers instants du frère Jean Climaque, « religieux vieillard » qui n’a jamais que cinquante-neuf ans lors de leur entretien. Vigny signe d’ailleurs une reconnaissance de dette à Chateaubriand en écrivant : « La main qui nous a donné le Génie du Christianisme n’a pas dédaigné de transcrire à la suite d’un si beau livre les lettres naïves d’un Trapiste de Sainte-Suzanne, qui forment comme une histoire complète où l’on voit son entrée au couvent, ses pieuses souffrances et sa fin ». Mais ce n’est pas le frère Jean Climaque qui intéresse Alfred de Vigny. Car le père Jean-Baptiste a aussi connu de fort près le frère convers Antonio, sujet de son poème… qu’il est à la veille de rééditer.

Dans les semaines qui suivent, le jeune officier quitte Paris. Début 1823, depuis Orléans où son régiment est en garnison, il écrit à dom Jean-Baptiste à Paris. Nous n’avons que la réponse, datée de l’archevêché de Paris du 26 janvier, dans laquelle le moine précise deux ou trois points à la demande du poète : « … En second lieu, la sortie de notre frère Antonio Maragnon (sic) ne précéda pas la nôtre. Je suis le seul Français des religieux trappistes venus d’Espagne. » Il compare ensuite rapidement le voyage du second groupe de moines, qui se sont arrêtés à Toulouse, à celui des fondateurs de la Valsainte, et conclut ainsi : « Voilà, monsieur, ce que la brièveté du temps me permet de vous dire. Je vous renouvelle toute la sincérité de mon tendre et respectueux attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être, monsieur, etc. Signé : Fr. Jean-Baptiste de Martres, ancien prieur de la Trappe d’Espagne »26.

Pendant les premières semaines de cette année 1823, Alfred de Vigny prépare une troisième édition du Trappiste. Dans une lettre perdue du mois de février 1823, il annonce au père de Martres que cette édition sera faite « au bénéfice des Trapistes d’Espagne ». Il l’enregistre à la Bibliographie Française le 22 mars 1823. On y voit l’aboutissement des échanges de 1822 entre Vigny et le religieux, sous la forme d’une longue note (évoquée plus haut) intitulée Documents sur les Trapistes d’Espagne, accompagnant le poème27. Vigny y raconte de façon très romantique sinon exagérément romancée, la fondation de Sainte-Suzanne et comment « le peuple-moine baisa la robe des Trapistes ». De la même main, il ajoute un petit couplet sur le saccage de Sainte-Suzanne en 1808, qu’on comparera utilement avec le témoignage de dom Gauban déjà cité :

Ce couvent, le seul de l’ordre [de la Trappe] qui fût en Espagne, y inspirait cependant une admiration universelle. En 1808, les troupes françaises toujours généreuses quand on les laisse à la pente naturelle de leur caractère, ont respecté l’enceinte du monastère, et des soldats furent placés à toutes les portes pour le garantir des insultes28.

C’est dans ces Documents qu’A. de Vigny explique à ses lecteurs comment il a recueilli « de la bouche même de ces bons pères qui sont maintenant à Paris » le récit de la geste du moine guerrier de Sainte-Suzanne, le frère Antonio Marañón retiré une première fois dans sa trappe aragonaise en 1817. La longue suite d’alexandrins héroïques qui en résulte, omet à propos que frère Antonio se laissa parfois aller à égorger quelques soldats français ; faiblesse de patriote, évidemment29. Le 31 mars 1823, Vigny quitte Orléans pour rejoindre Strasbourg : c’est le lieu de cantonnement de son nouveau régiment, le 55e de ligne, où il a été nommé capitaine. Il y reçoit une lettre de dom Jean-Baptiste, envoyé de l’archevêché de Paris le 29 mars 1823 :

Je vous remercie bien, monsieur le Comte, de la bonté que vous avez de céder en faveur de notre établissement de Bordeaux le prix de votre troisième édition du poème du Trapiste. Cette générosité de votre part vous mettra au nombre des bienfaiteurs de cette nouvelle Maison, dont les religieux ne cesseront de prier pour votre conservation et votre bonheur. J’ai reçu l’ordre de Mgr l’Archevêque de Bordeaux pour partir pour cette ville, afin de nous occuper sérieusement à la perfection de cette Fondation. Je serai bien fâché, Monsieur le Comte, d’être obligé de partir d’ici sans avoir l’honneur de vous voir. Vos nobles sentiments de religion, d’honneur et de bonté m’ont inspiré pour vous les sentiments du plus vif intérêt et de la plus affectueuse vénération…30

L’officier-poète et le moine trappiste ont un instant croisé avec ferveur leurs existences ; un destin – cruel, comme il se doit dans une tragédie – va imposer au devoir du premier de bouleverser le plan divin du second. En effet, tandis que le résultat décevant de la quête parisienne commande d’abandonner le projet d’achat de l’abbaye du Rivet, le régiment de Vigny fait nombre parmi les Cent mille fils de Saint-Louis qui volent au secours du peu recommandable Bourbon d’Espagne. Le 26 mai 1823, le 55e commence sa longue route en diagonale de Strasbourg aux Pyrénées. Vigny arrive à Bordeaux le 2 juillet. Va-t-il saluer dom Jean-Baptiste, dont la petite communauté est en train de se disloquer, les frères espagnols chérissant désormais l’espoir de retrouver bientôt leur cloître de Sainte-Suzanne ? « Loin de m’excuser de la guerre d’Espagne, je m’en fais honneur », triomphe Chateaubriand31, drapé dans sa vanité. Il vient de ruiner, sans le savoir, le projet de fondation de la trappe bordelaise.

Il est fort peu probable que Vigny ait rencontré le frère Jean-Baptiste à Bordeaux en ce début de juillet 1823 : on sait que le trappiste est à Rome au cours de l’été. Il y rencontre – de toute évidence – les supérieurs de l’ordre de Cîteaux, sans doute pour être confirmé dans son choix de l’obédience à la réforme de Rancé pour ses constitutions. Le poète préfère sans doute porter ses hommages aux pieds de Marceline Desbordes-Valmore, que d’aller visiter dom de Martres à Saint-Aubin. Début novembre, il rentre à Paris. « À partir de sa rentrée à Paris où l’attendaient la gloire du théâtre et la passion fatale qui dévora sa vie et fut la conséquence même de ses succès, les relations de Vigny avec ses amis de Bordeaux cessèrent presque absolument »32. Il revient à Bordeaux en juin 1824, mais il n’y a aucune trace d’un passage éventuel à Saint-Aubin où les moines sont installés depuis un mois.

5. Notre-Dame de Bonne Espérance

Dom Jean-Baptiste est de retour à Bordeaux à l’automne 1823, alors que la plupart des moines espagnols ont fait leur baluchon pour rentrer à Sainte-Suzanne, une fois rétabli le pouvoir de Ferdinand VII. Pour leur plus grand dommage, mais ils ne le savent pas encore. La petite communauté décimée intègre alors de nouveaux postulants français. Pour installer le monastère, on s’est rabattu sur une propriété située dans la commune de Saint-Aubin de Blanquefort (aujourd’hui Saint-Aubin de Médoc), au nord de Bordeaux, aux portes de la lande du Médoc : 140 hectares, dont 50 % de landes, 45 % de bois taillis et 5 % de terres labourables et de vignes. Au milieu du domaine se trouve la maison noble de La Salle, modeste chartreuse du xviie siècle33 ayant appartenu à la famille de Villepreux avant la Révolution [fig. 4]. Le principal mérite de cette propriété est de n’afficher son prix de vente qu’à 50 000 francs, soit la moitié de ce qui est demandé pour la vieille abbaye du Rivet. Son principal inconvénient est d’être vendue par un affairiste peu scrupuleux qui l’a acquise 30 000 francs quatre ans plus tôt et qui en a coupé tous les grands arbres, par-dessus le marché. Mais le père de Martres est mû par une sorte de hâte ; il n’entend pas les incitations à prendre le temps de la réflexion, et signe l’acte d’achat du domaine de Villepreux le 30 décembre 1823. Après la construction d’une chapelle et quelques travaux d’appropriation, la trappe de Notre-Dame de Bonne Espérance est prête. Le 2 mai 1824 (dimanche du Bon Pasteur), à 7 heures, les 13 moines et leur supérieur quittent à pied leur logement provisoire des Aliénés à Bordeaux. Ils font halte à la cathédrale Saint-André où le père de Martres dit la messe. Ils arrivent à midi à Saint-Aubin ; Mgr d’Aviau archevêque de Bordeaux les rejoint, et célèbre une messe pontificale pour les moines et leurs invités.

Fig. 4. La trappe de Saint-Aubin, gravure de G. de Galard, dans Album départemental (1829). Bibliothèque municipale de Bordeaux, Delpit 136/183.

Vingt-trois ans plus tard, dans son Histoire de Mgr d’Aviau, l’abbé Lyonnet reprend sans vergogne l’article de L’Ami de la Religion et du Roi, qui rend compte de l’événement bordelais du 2 mai 1824. À l’instar de ses confrères biographes (et ils sont nombreux) de saints serviteurs et servantes de Dieu dans ce beau xixe siècle, ce brave ecclésiastique ne dispose malheureusement que d’un talent un peu au-dessous de l’ordinaire. Il se risque toutefois à tremper sa plume dans l’encrier de Chateaubriand… et foin des sources ! La sainteté prime sur l’objectivité. Le biographe du « bon archevêque » ne situe ni ne connaît la chartreuse de Villepreux à Saint-Aubin de Blanquefort ? Qu’importe ! le nom générique de trappe suffit à planter le décor et à susciter une ambiance nimbée du clair-obscur d’un pieux enthousiasme. On jurerait que l’abbé Lyonnet a vu le tableau de L’Enterrement du comte de Comminge, de Claudius Jacquand34. Mais la scène décrite surprendrait aujourd’hui plus d’un habitant de Saint-Aubin :

Jamais, depuis les beaux jours de cet antique monastère, on n’avait vu une si grande affluence dans ce lieu naguère si paisible et si retiré. De tous côtés, on s’y était rendu pour assister à la prise de possession d’un établissement qui pouvait un jour rappeler par sa ferveur et sa piété ceux de Cîteaux et de Clairvaux. Les ombres des vieux moines en tressaillirent d’allégresse sous leurs dalles ; car des frères bien-aimés venaient continuer, sur leur cendre, leurs traditions interrompues et reprendre en sous-œuvre leurs travaux abandonnés35.

On a connu débuts plus incertains dans la famille cistercienne rentrée en France après 1812. La petite communauté de Notre-Dame de Bonne Espérance – un peu hétéroclite, il est vrai – compte une douzaine de moines, moitié religieux de chœur, moitié frères convers, unis sous la douce autorité de dom Jean-Baptiste, frère prieur. Moins de deux ans après la prise de possession des lieux par les moines, une bulle du pape Léon XII, datée du 6 janvier 1826, érige le monastère en abbaye avec dom Jean-Baptiste de Martres pour premier abbé. Cette érection prononcée dans un délai si court est très exceptionnelle : il s’agit d’un geste personnel du souverain pontife en reconnaissance de l’action pastorale menée dans son diocèse depuis 1802 par Mgr d’Aviau.

L’humble abbaye bordelaise, fille non reconnue de Sainte-Suzanne, va chèrement payer sa distinction au cours des mois qui suivent. Dans la nuit du 8 au 9 mars 1826, Mgr d’Aviau est gravement brûlé dans un incendie qui a commencé par consumer les rideaux de son lit. « Les craintes qu’on avait eues sur la santé de M. l’archevêque de Bordeaux ne se sont que trop réalisées : ce pieux prélat a succombé le 11 juillet », relate L’Ami de la Religion et du Roi36. Notre-Dame de Bonne Espérance vient de perdre son protecteur : « Il fonda près de Bordeaux un monastère de religieux Trappistes », rappelle le comte de Marcellus dans sa nécrologie parue dans l’un des numéros suivants de L’Ami de la Religion. Le 20 mai 1826, ce sont les vicaires généraux Barrès et Morel qui procèdent à l’installation abbatiale de dom de Martres, au nom de l’archevêque qui ne quitte plus son lit de souffrance. Le lendemain 21 mai, Mgr Antonio Pezzoni, vicaire apostolique du Tibet de passage à Bordeaux, lui donne la bénédiction abbatiale. Deux ou trois allusions des sources laissent supposer que la santé du père de Martres est depuis longtemps altérée : il ne peut assister aux funérailles de Mgr d’Aviau célébrées le 20 juillet, et sent approcher le moment de retrouver son Créateur. Le 12 août 1826, le père abbé Jean-Baptiste de Martres dicte un testament public pour assurer dans les meilleures conditions possibles la transmission matérielle du domaine. Trois jours plus tard, après un abbatiat de trois mois, il décède au milieu de ses frères à Saint-Aubin, le jour de l’Assomption, ce qui est une grâce pour un fils de saint Bernard. Il est inhumé à l’intérieur de la clôture monastique du domaine de Villepreux, dans le petit cimetière des moines où reposent déjà deux religieux morts en 1824 et 1825. Étrange coïncidence : frère Antonio Marañon meurt en cette même année 1826, sans doute dans le prieuré de Majorque.

**

*

La fondation de Notre-Dame de Bonne Espérance à Saint-Aubin de Médoc est intervenue à l’un des plus mauvais moments de la restauration de l’ordre de Cîteaux en France. C’est sans doute la principale raison pour laquelle Mgr de Cheverus, le nouvel archevêque de Bordeaux, ne donnera pas de successeur au père abbé de Martres. Cette décision difficile à comprendre va causer la fermeture de l’abbaye, précipitée par la visite en 1828 de dom Antoine de Beauregard, abbé de Notre-Dame de Melleray et supérieur provisoire de l’Ordre. Le rapport sur la trappe de Notre-Dame de Bonne Espérance, établi par le visiteur à l’intention de la Congrégation romaine des religieux, n’est d’ailleurs pas sans susciter de questions, car sa rédaction laisse deviner une décision prise d’avance : « Cette petite maison était devenue la sentine et l’égout de toutes les autres maisons de la Réforme de M. de Rancé. C’était là qu’allaient les inconstants, les mécontents, la mort du Supérieur y a porté le dernier coup »37.

Mais l’attrait pour les « couvents funèbres » demeure. Dès 1820, on retourne en visite à la trappe, et les comptes rendus fleurissent : c’est une sorte de sous-genre de littérature pieuse. Ils sont le plus souvent fervents, et ne manquent pas de parler du chant du Salve Regina de la fin de complies, moment solennel des heures cisterciennes qui touche plus d’un hôte de la trappe. « Comme on est ému lorsqu’on entend [le salve regina] à la Trappe ! […] Non je ne pourrais vous exprimer ce que je ressentis surtout à ces mots ad te clamamus, etc. »38 Parfois le visiteur est un peu rétif : « Nous assistâmes à l’office divin, qui se célèbre tous les jours avant le repas. Le chant des trappistes est lugubre ; il tombe tout-à-coup à la fin de chaque verset »39. Il arrive même que le témoignage soit à charge, pour dénoncer l’inhumaine rudesse des conditions de vie et l’inutilité des mortifications :

C’est la cause de la raison, c’est celle de l’humanité, c’est celle de la religion elle-même, que l’on prétend ici contre des innovations ridicules et cruelles, créées évidemment par un esprit d’ambition, de célébrité, de singularité, ou par un fanatisme aveugle qui semble trouver sa joie dans le nombre et les souffrances de ses victimes40.

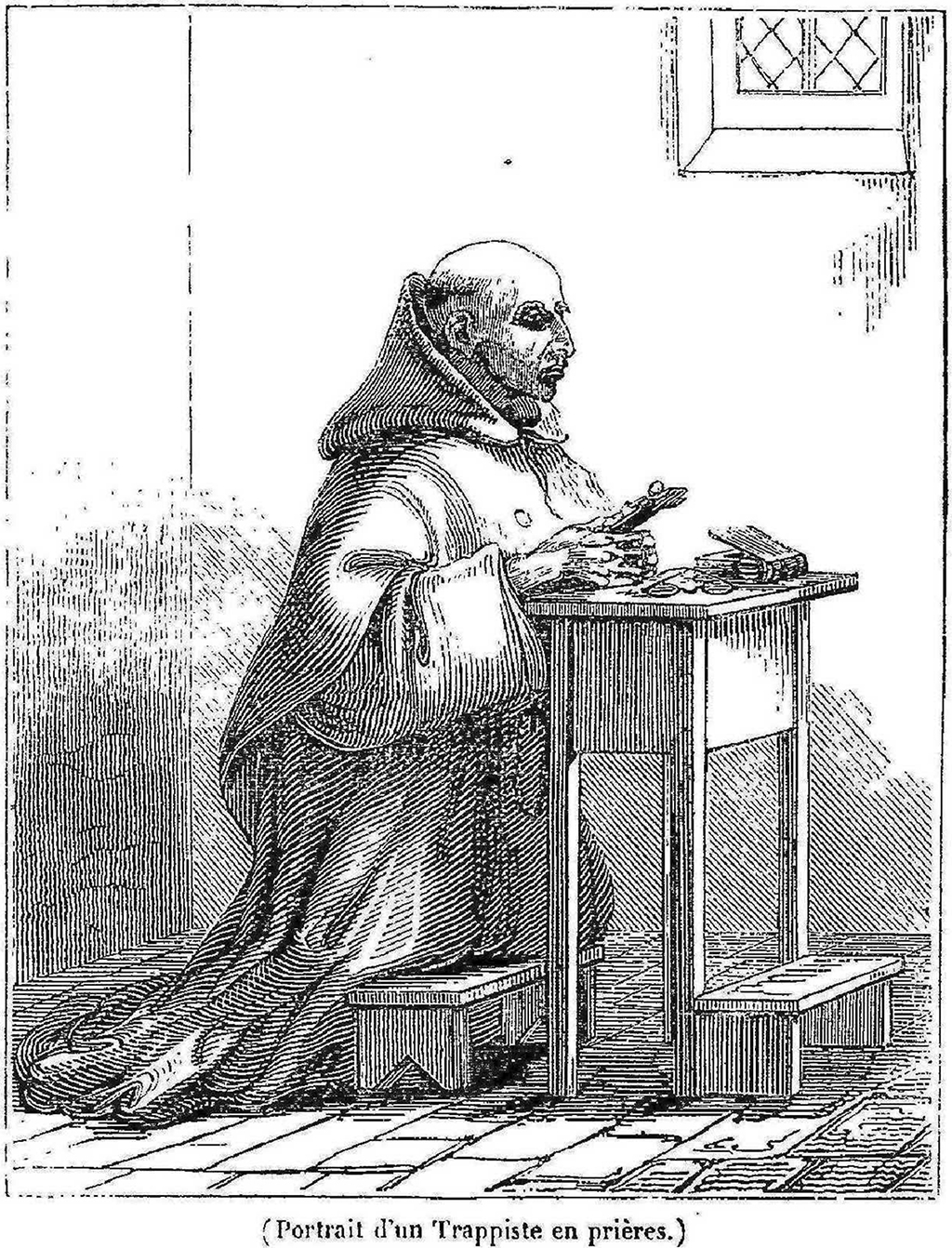

À quoi dom Jean-Baptiste répond, dans une lettre à Alfred de Vigny : « [Leurs auteurs] sont des personnes malignes et pleines d’un venin infernal qu’il faut qu’elles vomissent pour ne pas étouffer ». En 1835 paraît dans le Magasin Pittoresque un article intitulé « La Trappe ». On y lit un bref historique de l’Ordre, sans oublier le « Frère, il faut mourir », ni la fosse ouverte dans le carré du cloître attendant son prochain cadavre. Outre la confusion (fréquente) entre cisterciens et chartreux, la conclusion du rédacteur attire notre attention : « Outre la Chartreuse de Meilleray, il y en a encore cinq ou six en France. C’est dans l’une de ces maisons, située au fond des Landes, qu’un voyageur a dessiné les deux figures jointes à cet article ». En fait de trappe au fond des Landes en 1835, il ne peut s’agir, à l’évidence, que de Saint-Aubin dans son désert médoquin. Et le dessinateur aura sans doute attendu cinq ou six ans avant de trouver à publier ses deux images de trappistes, dont ce moine en prière devant la petite fenêtre sans fioriture de la chapelle abbatiale [fig. 5]. Aujourd’hui, sans Chateaubriand et Vigny, la mémoire de l’abbé trappiste de Saint-Aubin aurait complètement disparu. Comme celle de dom Antoine de Beauregard dont les mots ont condamné Notre-Dame de Bonne Espérance. En 2016, les moines ont quitté Notre-Dame de Melleray dont il fut l’abbé, monastère devenu bien trop vaste pour eux. « D’ailleurs, c’est la destinée », écrit Victor Hugo, « les moines s’en vont avant les prêtres, et les cloîtres s’écroulent avant les églises »41.

Fig. 5. Le portrait d’un Trappiste en prières, dans Le Magasin pittoresque, 1835.

____________

1 Jean-Pierre Méric, Notre-Dame de Bonne Espérance, une trappe en Médoc (1821-1830), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2018.

2 Le terme de « trappiste » désigne à l’origine les moines de l’ordre de Cîteaux appartenant à l’abbaye de la Trappe, (dans l’Orne), réformée au xviie siècle par l’abbé de Rancé. Ce nom est encore utilisé couramment de nos jours, mais de façon un peu abusive, car la référence à la Trappe est officiellement abandonnée en 1902. L’appellation nouvelle est « religieux ou religieuse de l’Ordre cistercien réformé ou de la Stricte Observance (OCSO) ».

3 François René de Chateaubriand, Vie de Rancé, Paris, H.-L. Delloye, éditeur, 1844, p. 217.

4 Ibid., p. vii.

5 À la vérité, ce memento mori en guise de salutation est emprunté aux constitutions des Ermites de Saint-Paul approuvées en 1620. Frère Anselme Dimier, La Sombre Trappe, Abbaye de Saint-Wandrille, Éditions de Fontenelle, 1946, p. 9. Le frère Dimier ajoute un peu plus loin : « à aucune époque, dans aucun monastère de Trappistes, ces mots de salutation n’ont été en usage ; les frères se saluaient en silence, comme aux premiers jours de l’Ordre de Cîteaux ».

6 L’Espagnol Benito Mercadé y Fabregas (1821-1897) peint en 1862 un grand tableau intitulé Últimos momentos de Fray Carlos Climaque en la Cartuja de Santa Susana en Maella (Aragon) (huile sur toile, 155 x 200 [tableau peint à Paris], Madrid, Musée du Prado). On y voit à quel point la représentation du monde monastique est approximative un quart de siècle après la fermeture des monastères en Espagne. La trappe de Sainte-Suzanne est devenue une chartreuse : tous les moines sont en habit de chartreux, à l’exception d’un trappiste au bord droit du tableau, se tenant devant un dominicain.

7 Œuvres complètes de Chateaubriand, nouvelle édition par M. Sainte-Beuve, Paris, Garnier 1861 ; Génie du Christianisme, volume II, « Notes et éclaircissements ; Note LII, de la page 431 », p. 645-658.

8 Saint Jean Climaque (né vers 579, mort vers 649 au mont Sinaï) est un moine syrien également connu sous le nom de Jean le Sinaïtique. Son surnom de Climaque lui vient de son traité intitulé L’Échelle du paradis ou L’Échelle sainte, ouvrage destiné à la formation des moines. Il s’agit d’un itinéraire spirituel de trente degrés pour atteindre Dieu. En 1688 à Port-Royal, Arnaud d’Andilly en publie une traduction française, précédée d’une introduction de Lemaistre de Sacy sur la vie du saint.

9 Jean François Clausel de Coussergue (1759-1846), conseiller à la Cour de Cassation, député.

10 L’Ami de la Religion et du Roi, journal ecclésiastique, politique et littéraire, (paraît de 1814 à 1861), tome 34, 13 novembre 1822, p. 215.

11 Chateaubriand, Vie de Rancé, p. 147.

12 L’Ami de la Religion et du Roi…, tome 34, 13 novembre 1822, p. 90.

13 Chateaubriand, Vie de Rancé, p. 147.

14 La lettre adressée à dom Affre est datée du 1er avril 1815. A. de Lantenay, Les Prieurs claustraux de Sainte-Croix de Bordeaux et de Saint-Pierre de La Réole, depuis l’introduction de la réforme de Saint-Maur, Bordeaux, Librairie de l’œuvre des Bons livres, 1884, p. 120.

15 L’Ami de la Religion et du Roi…, tome 34, 13 novembre 1822, p. 90. L’article 27 de la loi du 1er octobre 1820 indique : « Les chefs politiques auront soin de recueillir les archives, tableaux, livres et effets des bibliothèques des couvents supprimés ; ils en remettront les inventaires au gouvernement. »

16 Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, Paris, Flammarion Édition du centenaire, 1982 ; volume 3, troisième partie, livre quatrième, Le congrès de Vérone, p. 131.

17 Georges Bonnefoy et Jean Pommier, La Pensée religieuse et morale d’Alfred de Vigny, Paris, Slatkine, 1971, p. 27, n. 64.

18 Adolphe Thiers, Les Pyrénées et le Midi de la France pendant les mois de novembre et de décembre 1822, à Paris chez Ponthieu, libraire, 1823, p. 176-177.

19 Clergeon de Champagny, Album d’un soldat pendant la campagne d’Espagne en 1823, Paris, Imprimerie de Cosson, 1829, p. 2-3.

20 L’Ami de la Religion et du Roi…, tome 34, 13 novembre 1822, p. 90.

21 Abbé Lyonnet, Histoire de Mgr d’Aviau Du Bois-de-Sanzay, successivement archevêque de Vienne et de Bordeaux, Lyon, J. B. Pélagaud et Cie, 1847 ; l’évocation des trappistes de Saint-Aubin se trouve dans le tome 2, p. 758-761. On remarquera que pour un biographe, l’abbé Lyonnet n’est pas très exact sur le détail onomastique, et emprunte indûment à la vie de dom Augustin de Lestrange l’appartenance à la Grande trappe de Mortagne.

22 R.P. J. Simler, Guillaume Joseph Chaminade fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de Marie (1761-1850), Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1901, p. 112-113.

23 Bellefontaine (Bégrolles-en-Mauge, Maine-&-Loire, 1813), La Trappe (Soligny, Orne, 1813), le Port-du-Salut (Entrammes, Mayenne, 1815), Aiguebelle (Montjoyer, Drome, 1815), Melleray (La Melleraye-de-Bretagne, Loire-Atlantique, 1817), Le Gard (Crouy-Saint-Pierre, Somme, 1816).

24 L’Ami de la Religion et du Roi…, tome 34, 13 novembre 1822, p. 90 et p. 215. L’archevêque de Paris est Mgr Hyacinthe Louis de Quélen.

25 A. de Vigny, Poésies complètes, (édition Auguste Dorchain), Paris, éditions Garnier Frères, « Classiques Garnier », 1962, p. 290-291.

26 Madeleine Ambrière (dir.), Correspondance d’Alfred de Vigny, Tome 1, 1816-juillet 1830, Paris, Presses universitaires de France, 1989 ; lettre *23-2, p. 99.

27 « Le Trapiste, poème par l’auteur des Poèmes anciens et modernes… Troisième édition. Au bénéfice des Trapistes d’Espagne. In-8o de 26 pages, Paris 1823, imprimerie de Guiraudet. » La note est transcrite in-extenso aux p. 288-290, dans l’édition des Classiques Garnier. On remarquera à l’occasion que Vigny écrit trape et trapiste avec un seul p, et cela jusqu’à l’édition de 1829. On trouve les deux orthographes à l’époque. Nous n’avons respecté cette liberté que dans les citations.

28 Réflexion pro domo : Auguste Dorchain qualifie « d’opuscule de propagande » cette édition de 1823 du Trapiste. A. de Vigny, Poésies complètes…, p. 290.

29 Voir au sujet du Trapiste, Georges Bonnefoy et Jean Pommier, La pensée religieuse et morale d’Alfred de Vigny, ouvr. cité, p. 27-28. On trouve une notice biographique du frère Antonio Marañón dans Biographie universelle et portative des contemporains, ou dictionnaire historique des hommes célèbres de toutes les nations, morts ou vivants, Paris, Bureau de la Biographie, 1826, vol. I, p. 123-124.

30 Madeleine Ambrière (dir.), Correspondance d’Alfred de Vigny, lettre *23-7, p. 105.

31 Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, troisième partie, livre cinquième, Au ministère des Affaires étrangères (édition du centenaire, Flammarion 1982, p. 187).

32 Philippe Louis Borde de Fortage, « Alfred de Vigny à Bordeaux », dans Actes de l’Académie nationale des Sciences, Belles Lettres et arts de Bordeaux, 1912, p. 5-23.

33 Nom féminin, pris cette fois dans son acception d’architecture régionale en Guyenne : la chartreuse est une maison de campagne des xviie et xviiie siècles, construite en longueur le plus souvent en rez-de-chaussée.

34 Peintre lyonnais, Claudius Jacquand (1803-1878) s’est fait une sorte de spécialité de la peinture monastique. « M. Jacquand ne peint que des moines, mais aussi il les peint bien. Il les a suivis à la chapelle, au réfectoire, au cellier, partout. […] De fait, il nous porterait à aimer cette existence claustrale » (Wilhelm Ténint, « Le salon de 1840 » dans La France littéraire, tome 37, Paris, 1840, p. 239-240).

35 Abbé Jean-Paul Lyonnet, Histoire de Mgr d’Aviau Du Bois-de-Sanzay…, tome 2, p. 760.

36 L’Ami de la Religion et du Roi…, tome 48, 15 juillet 1826, p. 294-295 ; samedi 29 juillet 1826, p.360-361 ; mercredi 2 avril 1826, p. 381-384.

37 « Les Maisons de la réforme de la Trappe établies en France, 1828 », Revue Mabillon 111, juillet-septembre 1938, p. 134-146.

38 [Marie-Léandre Badiche], Relation d’un voyage à l’abbaye Notre-Dame de la Trappe du Port-du-Salut, suivie d’une notice sur le baron de Géramb et d’une lettre sur les établissements religieux de Laval, Fougères, Mme Vannier Imprimeur Libraire, 1825, p. 22.

39 Docteur Guérin, Voyage à la Grande Chartreuse et à la Trappe d’Aigue-Belle, Avignon, Seguin Aîné, 1826.

40 Louis Le Bouyer de Saint-Gervais, Promenade au monastère de la Trappe avec le plan figuré, Paris, chez Les Marchands de Nouveautés, 1822, p. xii.

41 Victor Hugo, Alpes et Pyrénées (Bordeaux, 21 juillet 1843).