Claude Aveline éditeur (1922-1930)

1. Bouddha et charité

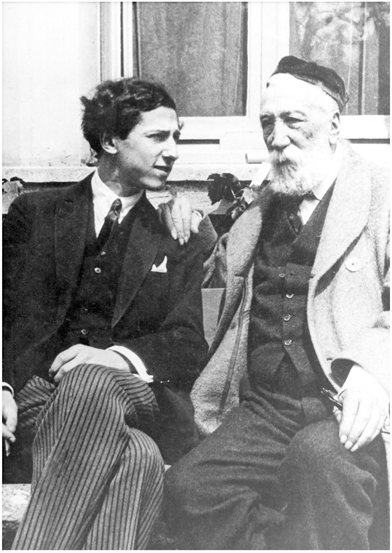

Qui se souvient de Claude Aveline ? [Fig. 1] Auteur délicat d’œuvres intimes mais aussi de romans policiers, commentateur des Lettres de la religieuse portugaise, signataire de livres sur Bouddha ou La Charité-sur-Loire, Claude Aveline, né Eugène Avtsine en 1901, d’origine russe, grand humaniste, proche d’Anatole France, aura été l’un des premiers à s’engager en 1940 contre la barbarie nazie et à participer à l’aventure clandestine des Éditions de Minuit1. Mais s’il est un peu oublié en tant qu’auteur – et c’est bien injuste car L’Abonné de la ligne U par exemple est un véritable petit bijou du livre d’enquête –, il reste chéri des bibliophiles qui tombent encore à l’occasion sur certains des volumes sortis de ses ateliers puisqu’il a été un excellent éditeur d’art – de luxe ou de semi-luxe, pour le dire autrement – au cœur des Années folles. Homme fidèle, Claude Aveline, qui a connu les plus belles heures de sa jeunesse à Versailles où il a grandi, a légué à la ville du roi Soleil ses archives qui regorgent de documents passionnants sur l’époque qui a été la sienne et notamment nombre de correspondances en grande partie inédites, avec un Jean Paulhan ou un André Gide, et des dizaines d’autres de la même période, de Georges Duhamel à Roger Martin du Gard. Au cœur de ces très riches archives se trouvent notamment des documents neufs qui permettent de se faire une idée de ce qu’a été son parcours d’éditeur entre 1920 et 1930, un des plus beaux qui soient, puisque cet ami de Romain Rolland a laissé aux amateurs un catalogue exceptionnel d’ouvrages tirés à très peu d’exemplaires sur vélin ou vergé formant une sorte de bibliothèque idéale de moralistes et autres penseurs originaux où Montaigne et Saint-Évremond sont venus côtoyer Gide et Valéry. C’est cette histoire qu’il a été possible de reconstituer à partir de ces documents précieux – que le personnel de la bibliothèque de Versailles et les ayants droits de Claude Aveline soient ici remerciés d’avoir rendu ce travail possible.

Fig. 1. Portrait photographique de Claude Aveline.

Dans le premier tome de ses mémoires, le seul paru, réalisé en collaboration avec Nicole Toussaint du Wast, Claude Aveline évoque ses années de formation2. Choyé, au sein d’une famille aimante, sous le regard d’un père riche d’une réussite industrielle remarquable, ayant investi dans une usine de bakélite, le jeune Avtsine qui prendra pour nom de plume Aveline multiplie les lectures et découvre les arts dans un cadre très favorisé où il est à la fois stimulé par des enseignants chevronnés – ainsi étudiera-t-il un temps sous la direction de Maurice Rat – et poussé par sa famille, abonnée aux fameux « Cahiers » de Péguy3, à découvrir en profondeur les richesses du patrimoine intellectuel français. Son père même ne recule devant rien et lui achète à l’occasion, à l’adolescence, de sublimes reliures du Grand Siècle des auteurs les plus imposants, volumes que le fils aura pieusement conservés jusqu’au bout et dont il parle encore avec émotion soixante-dix ans plus tard. Ainsi peut-on dire que, comme Pauvert après lui, Aveline aura pu se bâtir une culture du livre de manière empirique et gloutonne, séduit par les plus belles œuvres du passé, ayant eu dans les mains de très belles réalisations bibliophiliques qui lui ont permis d’avoir le goût des papiers de luxe, le sens des différentes formes de gravure, un œil pour tout ce qui a pu faire la beauté du livre français – et ce n’est pas sans raison qu’il a lui-même voulu se placer dans la lignée d’un Pelletan qui a été pour lui le plus beau des éditeurs de la fin du xixe siècle4.

Ayant connu tôt de graves ennuis de santé, Claude Aveline a dû à plusieurs reprises trouver à se faire soigner en des lieux pour lui plus cléments, au milieu des montagnes, sinon au bord de la mer, compliquant ses études qu’il a de fait abandonnées. Emporté par ses lectures, il a commencé à produire quelques poèmes qui ont paru ici et là et, par l’entremise de son grand ami Hubert-Robert Le Veneur, alias Robert-Auguste Jaeger, peintre de son état, il s’est retrouvé introduit auprès d’Anatole France pour lequel il a une admiration sans borne et qu’il ne va plus cesser de fréquenter jusqu’à son décès en 1924.

Est-ce pour complaire à ce dernier dont les goûts bibliophiliques sont bien connus – n’a-t-il pas lui-même, en bon fils de libraire, rédigé la plaquette signée d’Alphonse Lemerre, Le Livre du bibliophile5 ? – que le jeune homme jette son dévolu sur l’édition d’art ? Est-ce pour faire honneur à son père qui le presse sans doute de trouver un mé-tier, ou une activité, et qui n’est pas peu fier de voir son fils mener de plus en plus nettement une vraie carrière d’homme de lettres introduit auprès du plus fameux des auteurs français d’alors ? C’est en tout cas en 1922 qu’il se lance non sans avoir auparavant reçu une solide formation d’éditeur à l’ancienne auprès du plus austère des bénédictins du livre de l’époque, Adolphe van Bever, proche de Léautaud et du Mercure de France, qui œuvre dans l’ombre depuis les années 1900 pour le sémillant Georges Crès dont on peut dire assurément qu’il est le modèle de l’éditeur d’art vivant pour Claude Aveline6.

2. Formé au Mercure

Dans les documents préparatoires réalisés pour les tomes suivants des mémoires, jamais parus on l’a dit7, Claude Aveline rappelle qu’il a dû partir se soigner quelque temps en sanatorium avant d’imaginer poursuivre ses études. Mais, revenu dans la capitale, le voilà bien décidé à s’imposer en homme de lettres. Comme il a, semble-t-il, fait le nègre pour le compte d’un certain Maurice de Becque, illustrateur pour un certain nombre des volumes de la très belle maison de Georges Crès, l’artiste qui s’estime son débiteur le met en lien avec Adolphe van Bever qui cherche un secrétaire à mi-temps. Pour le jeune Claude Aveline, ce grand ami de Léautaud qui l’a connu à Courbevoie, ce grand amateur de poésies, cet homme des éditions gaillardes à l’occasion est surtout le maître d’œuvre des « maîtres du livre », la très belle série de semi-luxe de la maison alors sise rue Haute-feuille qui, depuis les années 1900, réjouit les amateurs de tirages bibliophiliques à bon prix. Le professionnel de l’image passe prendre le jeune homme un jour du mois de mai 1920 pour l’emmener au 15 rue de Tournon chez l’infatigable bibliographe. Il faut croire que les deux hommes se sont très bien entendus puisque Aveline dit dans ses mémoires inédits avoir travaillé avec van Bever aux Moralités légendaires et à bien d’autres livres : Les Amours jaunes, La Porte étroite, Vies imaginaires, Barnavaux, Histoires grotesques et sérieuses, Civilisation, Le Trésor des humbles, Le Roman de Renart, Le Livre de mon ami, Le Deuil des primevères, La Lumière qui s’éteint…8 Mais qu’a-t-il fait dans le dé-tail ? Il ne le dit guère et ce silence laisse à penser qu’il s’est en réalité borné à assister le maître sans prendre de part active dans l’élaboration même de l’édition des textes en question. C’est à cette période en tout cas qu’il rencontre Gide et Duhamel, le premier artificiel et précieux, dit-il, le second tout en naturel. Ce jeune secrétaire de vingt ans à peine est partout présenté comme un familier d’Anatole France. Gide ne va-t-il pas même, dans une lettre à Proust, jusqu’à recommander le jeune homme qu’il est ravi d’avoir découvert9 ?

Van Bever et Aveline vont ensemble de temps à autre dans les locaux de la maison Crès, au cœur du Quartier latin, pour prendre le courrier. Là, ils croisent nombre d’auteurs, d’illustrateurs, d’artistes, de graveurs, d’imprimeurs, l’érudit s’entend avec tout le monde. Il n’a qu’une seule bête noire, un seul ennemi, Ambroise Vollard. Le célèbre marchand d’art, d’après ses détracteurs, « a fait des illustrateurs de Rodin, de Vuillard, de Bonnard […] de Chagall ou de Picasso », il est presque seul responsable du fait que le livre de luxe soit devenu le repaire des illustrations, le temple des couleurs, le royaume des images, alors que pour les amateurs comme van Bever seuls comptent le texte, la typographie, le papier, le livre substantiel et non orné ou surchargé. L’ami de Léautaud tempête contre cette dé-rive du beau livre vers quelque chose de plus en plus tape à l’œil. Cette édition d’art illustrée sert à faire grimper la cote des poulains sur lesquels mise le galeriste, ironise van Bever qui a semble-t-il su convaincre Aveline du bien-fondé de ses vues car, en tant qu’éditeur, il suivra la voie de Georges Crès et ne donnera que très peu de belles gravures sur bois dans ses volumes qui sont entièrement dédiés aux idées, aux textes, aux grâces d’une langue toujours châtiée. N’ira-t-il pas même jusqu’à donner Le Français de Jacques Rivière ?

« C’est van Bever qui m’a tout appris sur les métiers du livre, écrit Aveline, reconnaissant. Les caractères, la composition, le tirage, le brochage, et, mon vrai travail à côté, la correction. »

L’ami de Léautaud s’est distingué dans son métier par ce qu’Aveline appelle un don, « l’œil typographique ».

« Il m’a enseigné la loi et la rigueur des bibliographies impeccables […]. Sans tarder, et coup sur coup, il m’avait mis deux fois à l’épreuve. Paul et Virginie devait figurer dans une collection comme la sienne, rien ne pouvait mieux témoigner pour sa gloire que la liste complète des éditions parues depuis 1787. Quelqu’un les possédait toutes à Paris. Imprévu. Tristan Bernard »10.

Fig. 2. Cl. Aveline et A. France.

Si Aveline travaille l’après-midi pour van Bever, il dispose en revanche de ses matinées, qu’il passe à la Nationale. Le jeune lettré alors a dans l’idée de donner un volume sur son idole Anatole France. Il sait que nombre d’articles de sa plume n’ont pas été recueillis en volumes, il veut les rassembler, les lire, les indexer méthodiquement, et en offrir une édition critique. Il ne cessera toute sa vie durant de se dévouer à la cause de ce grand auteur qui entrera bientôt dans une sorte de long purgatoire. Il ne cessera d’œuvrer pour l’en tirer et le remettre à la première place des auteurs français, celle qu’il n’eût jamais dû perdre selon son plus ardent défenseur [Fig. 2 et 3].

Fig. 3. Portrait photographique de A. France dédié à Cl. Aveline.

Le même artiste de Becque met Aveline en lien avec une galerie qui veut donner un volume illustré sur Bouddha dont l’auteur reste à trouver. Celle-ci comme beaucoup d’autres alors – Denoël fera de même quelques années plus tard – veut aller plus loin dans l’édition de luxe, « à l’enseigne du masque d’or11 », une des marques des éditions d’art Devambez. Aveline n’a pas même vingt ans et ne connaît rien aux spiritualités asiatiques mais il ne craint pas de s’en charger. Le défi l’excite. Le directeur littéraire en charge de l’édition, un certain Gillot de Givry, d’après Aveline, semble considérer qu’il n’y a pas de vie de Bouddha disponible en France. Le nouvel auteur retourne à la Nationale pour voir s’il peut trouver de quoi nourrir un récit. Il accepte d’enthousiasme le projet en novembre 1920 et doit fournir la copie en juin 1921 pour que le volume puisse paraître à la rentrée de la même année. Mais voilà que le patron de ladite maison, un certain M. Georges Weil, trouve les frais nécessaires à l’édition du volume trop élevés et décide de ne pas honorer le contrat que son collaborateur a imprudemment fait signer à l’artiste confirmé et au jeune auteur inconnu12. La maison est d’ailleurs bientôt en liquidation, dès le cœur des années 1920. Les deux hommes prennent un avocat pour les défendre qui n’est autre que Cé-sar Campinchi, lequel transmet l’affaire à son collaborateur, un certain Gaston Monnerville. Le temps perdu en procédures, bien que les plaignants aient gagné en première instance et en appel, a rendu l’édition de ce Bouddha peu opportune. Car entre temps le sieur Henri Piazza, un autre maître du livre d’art, a donné au public sa Vie de Bouddha13. Le texte d’Aveline mérite-t-il quand même quelque attention ? L’auteur le croit et finit par le donner à L’Artisan du livre qui l’accepte. Le volume ne sera publié qu’à la fin des années 1920…14

Entre temps, on l’aura compris, Claude Aveline, qui a commencé à écrire, a également accumulé des idées de livres qu’il veut faire à son goût car le travail avec van Bever ne lui prend pas tout son temps, loin de là. Et même s’il n’en dit rien dans ses mé-moires, il sait probablement avoir auprès de sa famille les fonds nécessaires pour se lancer à une période où tout se vend, semble-t-il, dans une ambiance de passion autour du livre d’art. S’il entend se faire plaisir et ne donner au public que des textes raffinés sur beau papier, il pense aussi tout à fait sérieusement réussir avec des affaires prometteuses, très honorables sur le plan intellectuel et en même temps rentables, car le jeune homme de bon milieu a sans doute à cœur de montrer à son père qui le soutient qu’il n’est pas homme à brûler inconsidérément des fonds que la famille a gagnés par un labeur acharné. Puisqu’il n’est pas mobilisable du fait de ses ennuis de santé, Claude Aveline peut se lancer. Il a vingt ans à peine. Il se dira longtemps lui-même le plus jeune éditeur de France (il oublie simplement qu’à son âge Michel Lé-vy était déjà établi depuis longtemps).

3. Un lancement rue du Départ

Dans ses documents personnels Aveline dit inaugurer sa maison avec le volume de William Blake, Le Mariage du ciel et de l’enfer, traduit par André Gide [Fig. 4]. Peut-être y a-t-il en effet travaillé en priorité. Mais ce sont bien les Contes de ma mère Loye qui se trouvent être le premier volume sorti des presses pour le compte de la firme Aveline éditeur, les contes de Perrault ont pour achevé d’imprimer la date du 3 octobre 1922. Et, chose étrange, alors que la traduction de Gide a été pensée pour être donnée aux amateurs de grand luxe, le volume de Perrault est le seul titre de la maison avec Le Roman d’Amadis de Gaule à venir qui sera l’objet d’un tirage courant sur beau papier, certes, mais non numéroté15. Et dès le début, Aveline, qui se dit ou se pense dans la continuité des plus beaux éditeurs des temps bibliophiliques, donne peu d’illustrations, uniquement des gravures sur bois, dont certaines lui permettront de travailler avec le très précieux Louis Jou16.

Fig. 4. Couverture de William Blake, Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (1923).

« Ma maison n’a pas été seulement un reflet de convictions et de goûts, écrit-il. J’ai eu besoin d’honorer publiquement ceux de mes aînés, glorieux ou non, qui me comblaient d’attentions exaltantes. J’ai eu besoin de soutenir des jeunes de mon âge qui étaient mes amis17. J’aurais tort d’ailleurs de distinguer goûts et besoin. Je ne me suis jamais donné à personne sans être conquis d’abord par ses propres dons, que j’estimais, naturellement, exceptionnels. Aux aînés comme aux jeunes, je devais montrer l’efficacité de mon attachement, afin que nous en profitions ensemble. Je pouvais le faire et j’avais une envie incoercible de le faire. Tout mérite est exclu d’une telle situation18. »

Ainsi s’est-il bâti un catalogue à la fois très logique et très organisé où en même temps – on le sent – la part des rencontres et des hasards a eu son rôle, comme Valéry lui-même a pu bâtir son volume Variété de bric et de broc, à partir de textes éclatés sans grand lien apparent. Et qu’y a-t-il de commun en effet entre le moralisme bon teint d’un Georges Duhamel et la fantaisie intellectuelle d’un Remy de Gourmont ? entre l’ironie légère, amusée, d’un Anatole France par ailleurs très engagé dans son temps et très actif en ses combats progressistes et un André Gide dont les débats spirituels entortillés le rapprochent mille fois plus de Valéry qui succédera à Anatole France à l’Académie française ?

Anatole France, justement, est le grand auteur auquel songe en un réflexe premier le jeune éditeur qui sait bien le grand homme sous contrat rue Auber où trône le sublime hôtel haussmannien des Calmann-Lévy. Mais le bibliographe qu’il est aussi se souvient qu’un des tout premiers titres du père des Dieux ont soif est introuvable, sinon oublié ; il se hasarde donc à demander en 1922 à celui dont il est devenu proche si à tout hasard il l’autorise à en donner une nouvelle édition qui serait revue et corrigée par ses soins. Le grand homme veut bien. Mais il n’oublie pas qu’il a cédé aux Calmann-Lévy tous ses droits, y compris ceux qui concernent les volumes publiés ailleurs comme cette fameuse étude sur Vigny donnée chez Bachelin-Deflorenne en 1868. Le jeune éditeur va voir le nouvel homme fort de la célèbre marque du xixe siècle, Gaston Calmann-Lévy, qui cherche par tous les moyens à le décourager. Mais il ne se laisse pas démonter et parvient à mobiliser Anatole France lequel vient juste d’être couronné par le prix Nobel (en 1921) ce qui le conduit à penser que la maison voudra donner bientôt de nouvelles éditions de ses œuvres complètes (elles seront proposées après sa mort, en une édition de semi-luxe en 21 volumes, en une autre des œuvres illustrées de grand luxe en 25 volumes). Le grand homme, dans sa maison, près de Tours, prend à part le jeune éditeur et un certain Leopold Kahn, un homme de confiance des Éditions Calmann-Levy. L’auteur de Thaïs dit qu’il ne peut s’opposer à ce que décident ses éditeurs mais ils les informe que l’exemplaire du Vigny sur lequel il fait toutes ses corrections appartient au jeune homme ; une fois le travail achevé, c’est à lui qu’il rendra l’exemplaire désormais de référence pour l’édition de ce texte, exemplaire qui est sa propriété et que le jeune professionnel du livre est allé acheter à prix d’or chez un libraire d’ancien car le volume est épuisé depuis longtemps. Autrement dit, les Calmann-Lévy devront passer par Claude Aveline pour avoir la bonne version du texte. « Oh, répondit Leopold Kahn, je suis sûr que cela doit pouvoir s’arranger. » Et c’est ainsi que le jeune éditeur venu de Versailles a pu donner en 1923 son édition du Vigny, à 400 exemplaires sur vélin du Marais, texte que l’on retrouve dans les œuvres complètes de l’auteur données à partir de 1925 depuis les bureaux de la rue Auber [Fig. 5]. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître (qui n’est pas sans faire penser aux débuts de Jean-Jacques Pauvert : celui-ci, en 1946, s’en ira demander à Sartre l’autorisation de publier son petit texte sur L’Étranger de Camus en plaquette19) – et les relations de Claude Aveline avec les Calmann-Lévy seront d’ailleurs si bonnes que c’est le même Gaston qui parrainera le jeune éditeur téméraire lorsqu’il fera acte de candidature pour être intégré au Cercle de la librairie.

4. Vu depuis Cardiff

Toute cette histoire est racontée succinctement dans un tome de la très sérieuse revue Publishing History. D’après ce texte de Gabriel Jacobs, auteur d’une thèse The Life and Works of Claude Aveline from Childhood to the Second World War soutenue à l’université du pays de Galles en 1981, Claude Aveline, qui a débuté son activité d’éditeur fort du soutien d’Anatole France, mais encore d’André Gide ou de Jules Romain20, a dédaigné le domaine du semi-luxe pour donner dans le livre d’art le plus raffiné ; c’est là une étrange affirmation, car, dans les faits, ce qu’a publié, pour l’essentiel, ce grand bibliophile devenu éditeur, ce sont bien des œuvres de semi-luxe : de très beaux exemplaires sur vélin ou vergé, numérotés, tirés à 500 exemplaires environ. Telle était également la pratique à la même époque de toutes les autres belles maisons du livre d’art à prix corrects sinon modérés comme celle d’André Delpeuch ou Le Sans Pareil de René Hilsum sans oublier Simon Kra et son Sagittaire, À l’enseigne du pot cassé ou La Sirène, après Georges Crès…

Fig. 5. Couverture de la nouvelle édition de A. France, Vigny (1923).

Dans ce texte sont rappelées les différentes séries lancées par Aveline, après les premiers titres épars, une vie du prince de Ligne en plus du Perrault et du Blake21. En 1923 la collection dite « philosophique », où seront publiés des penseurs, de Saint-Évremond à Paul Valéry, est inaugurée avec La Possession du monde de Georges Duhamel ; elle sera clôturée en 1927 avec une très belle édition des Nourritures terrestres de Gide, à 630 exemplaires sur vélin d’Arches. Auront alterné là, assure l’analyste gallois, des textes rationalistes voire anticatholiques et d’autres d’un mysticisme plus marqué.

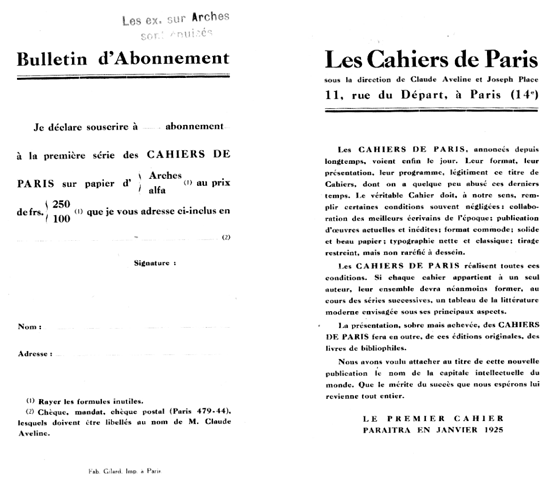

En 1924 sont lancés les « Cahiers de Paris » [Fig. 6], sur le modèle des « Cahiers verts » de Grasset, eux-mêmes décalqués des célèbres « Cahiers » de Péguy, sous la codirection de Claude Aveline et d’un certain Joseph Place. C’est encore Duhamel qui inaugure la collection avec son volume intitulé Délibérations. Vingt titres suivront. Certains sont inspirés par des pensées progressistes qui sont celles d’Aveline, lequel admire chez France l’homme des grands engagements humanistes, l’ancien proche de Jaurès, le cofondateur de la Ligue des droits de l’homme, celui qui milite sans fin pour la réconciliation avec les Allemands, mais, semble-t-il, Joseph Place fait publier des auteurs qui passeront pour bien plus réactionnaires par la suite comme Louis Thomas ou même Charles Maurras avec L’Anglais qui a connu la France (en 1928). On peut imaginer combien Aveline a dû regretter sur le tard que son nom ait été associé à celui de ces deux auteurs qui s’illustreront tristement au cœur des années 1940.

Fig. 6. Annonce de parution des Cahiers de Paris (1924).

En 1926 encore le jeune éditeur lance une belle série sur la musique dont le deuxième titre constitue le premier volume publié en français sur le jazz.

Enfin l’auteur de l’étude galloise rappelle qu’Aveline a donné une « collection blanche » entre 1922 et 1930, composée de dix-sept titres inédits des plus grands auteurs de l’époque, de Georges Duhamel, Émile Henriot, André Maurois, Roger Martin du Gard, Romain Rolland et bien sûr Paul Valéry. Une série hors commerce. D’une centaine d’exemplaires « pour les amis de l’éditeur ». On comprend mieux que la maison n’ait pu durer très longtemps si l’éditeur a eu plus à cœur de se faire plaisir que de faire commerce. Mais il faut se garder de croire qu’il a eu pour autant les idées les plus folles sans penser à l’intérêt de sa marque. Car s’il a publié en amateur de petits textes de grands auteurs, il a su également s’attirer les bonnes grâces de collectionneurs comme Jacques Doucet qui lui ont acheté directement rubis sur l’ongle nombre de ses parutions parmi les plus belles, sur chine ou sur japon, et il a donc très logiquement espéré pouvoir faire vivre sa maison grâce à ces précieuses fidélités. Le drame est peut-être que ces collectionneurs, très sollicités eux-mêmes, n’ont pu tout acheter – et que réaliser d’aussi beaux livres en aussi peu d’exemplaires ne pouvait pas être rentable, peut-être, malgré des prix de vente parfois élevés.

Le cœur des années 1920 est assurément la période la plus faste de la maison, c’est le moment où l’éditeur se montre le plus ambitieux, le plus entreprenant, le plus audacieux. Trop sans doute – mais qui eût pu prévoir alors la crise de 1929 ? L’éditeur a momentanément embauché à temps partiel un assistant du nom d’Oscar-Paul Gilbert, celui-là même qui a signé le volume sur le prince de Ligne, grand ami comme Aveline de Jean Luchaire22. Ce Belge, éphémère secrétaire de La Nouvelle Revue wallonne, qui travaille pour la maison, a-t-il besoin de prendre quelque congé ? Il présente à son patron pour le remplacer un jeune inconnu de ses amis qui hésite encore entre la carrière des lettres et le chemin des arts. Il a pour nom Julian Green.

5. Claude Aveline par Claude Aveline

Aveline raconte encore dans le tapuscrit de ses mémoires comment son Perrault « formait l’amorce d’une collection » dite de « légendes » qui ressemble fort à la série du livre d’art Piazza connue sous le nom d’« épopées et légendes » lancée en 1920 et dont les succès ont peut-être donné des idées au jeune éditeur23. Dans la foulée il évoque sa rencontre avec l’étrange Phileas Lebesgue, agriculteur de son état, par ailleurs chroniqueur au Mercure de France, un fou littéraire polyglotte, également maire de son village, qui lui donne son Roman d’Amadis de Gaule (en 1924). Il imite en cela Joseph Bédier, qui a su adapter avec talent tant de textes anciens pour la marque concurrente du livre d’art Piazza. Mais Aveline se défend encore cinquante ans après d’avoir cédé à la mode du livre illustré, typique du semi-luxe des années 1920 ; pour lui, sous l’influence de van Bever, on l’a vu, seul compte le texte. Le seul volume pour lequel il s’est laissé fléchir, dit-il, c’est le volume d’André Suarès (Musique et Poésie, en 1928), mais parce que c’est son ami Antoine Bourdelle qui s’est chargé de l’orner. « Quand il s’agissait d’être éditeur, je voulais rester dans la logique de l’édition, accepter uniquement le procédé qui permet de tirer en même temps que le texte la gravure sur bois. » N’est-il pas allé même jusqu’à donner à ses graveurs une page spécimen des caractères utilisés pour le livre « pour qu’ils se rendent compte si le trait qui allait faire l’essentiel de la page était fort ou mince »24 ?

Si la collection dite « philosophique » – de la philosophie d’écrivain, dit Aveline, seulement, car ce qui compte, pour lui, c’est que cela soit écrit – a pu aller de Voltaire à Valéry, elle est toute « d’un même esprit rationaliste, humaniste à travers les siècles », assure-t-il encore. Ont paru là un Diderot (Pensées philosophiques, en 1926), les Dialogues philosophiques de Renan (en 1925), Le Jardin d’Épicure d’Anatole France (en 1924) – et il dit avoir voulu se limiter à dix titres seulement, « la pensée primordiale », en quelque sorte, même si, à titre personnel, il eût pu se constituer une bibliothèque « de Pascal à Barrès ». Il n’a fait que publier pour son plaisir, affirme-t-il crânement : il l’a fait dans des collections dont il a senti l’utilité pour lui-même.

Aveline raconte aussi ses soucis avec Gide pour un volume qu’il a fallu détruire, l’édition de très grand luxe du Mariage du ciel et de l’enfer, appelée « le grand Blake » entre les deux hommes, démarrée en 1925, achevée en 1927, reprise d’un des premiers titres de la maison dans une version de grand art, à un moment où l’éditeur est malade, au repos, coupé de la Capitale ; il suit mal les choses, de loin, et découvre trop tard que le travail du graveur est de piètre qualité, très loin des attentes des amateurs et autres bibliophiles maniaques.

« Je désire prendre une assez grave résolution soumise à votre propre avis, écrit-il au prestigieux traducteur la mort dans l’âme. Tout à fait mécontent de mon édition du Mariage du ciel et de l’enfer – et notre dernier entretien n’a pas été pour me réconcilier avec elle –, je veux tout simplement si vous m’y autorisez la mettre au pilon. L’argent qui s’y trouve engagé sera broyé avec le reste. Ce n’est pas plus terrible que de laisser demeurer une œuvre manquée. J’ai besoin de votre assentiment puisque, si je détruis cet ouvrage, je ne pourrai vous verser les droits qui devaient vous parvenir au fur et à mesure de la vente (mais il est entendu que la somme de 5 000 francs reçue par vous vous demeurera acquise : elle représente un peu plus que les droits sur les exemplaires vendus à ce jour) »25.

L’auteur de La Porte étroite qui a déjà fait pilonner le premier volume publié de l’histoire de la NRF répond sans attendre : « L’enfant mal venu ne ressemblait ni à vous ni à moi ni à Blake. Mieux vaut l’étrangler au berceau. C’est une résolution cruelle, lacédémonienne… mais je ne puis que l’approuver, et je vous félicite d’avoir su la prendre. Il va sans dire que je renonce à tous droits d’auteur pour les exemplaires que vous pilonnerez. Je vous conseille de faire constater l’holocauste par huissier ; c’est le moyen de rassurer les bibliophiles et de donner quelque valeur de rareté aux exemplaires survivants »26. De fait, cette édition introuvable dans le commerce ne semble être miraculeusement conservée qu’à la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France27.

Le graveur responsable de ce malheur a déjà travaillé pour le volume de Maeterlinck (Le Temps enseveli, en 1925) et l’auteur en a déjà été fâché, semble-t-il, mais Aveline est fidèle dans ses amitiés, cet artiste est un bon catholique, dit-il, un bon père de famille, il veut croire qu’il va faire mieux et travailler avec soin, mais hélas ce ne sera pas le cas. Du moins pour Aveline. Tous ne seront pas du même avis puisque René Pottier – c’est de lui qu’il s’agit – continuera à travailler comme illustrateur ou graveur pour des maisons comme Hachette, À l’enseigne du pot cassé, Fayard, Ferenczi ou Sorlot… On voit par là peut-être que le bon caractère de Claude Aveline a pu desservir les intérêts de sa maison car, quand un Gaston Gallimard ne fait pas dans les sentiments et agit toujours au mieux, dans le souci de protéger en tout les intérêts de la NRF, le jeune éditeur versaillais est quant à lui obligé de solder tout un tirage de luxe, lui occasionnant de graves débours, au moment même qui est pour lui le pire, car non seulement il a perdu en très peu de temps ses deux parents, mais le voilà à nouveau gravement atteint et obligé d’aller se faire soigner dans les montagnes où l’air est plus pur.

Ces années sont aussi marquées pour lui par la mort d’Anatole France qui l’affecte autant que la disparition de ses parents. Il raconte dans les états préparatoires de ses mémoires les funérailles du grand homme qui sont grandioses et qu’il suit de très près (le 18 octobre 1924) puisqu’il fait partie des intimes. Près de lui, dans les rangs, tout d’un coup, quelqu’un crie : « Un cadavre ! Demandez un cadavre ! » Un plaisantin qui évoque le fameux tract profanatoire des surréalistes28. On devine si Aveline a goûté la chose. A-t-il jamais pardonné cet affront à Breton et ses amis ? Une chose est sûre : la désaffection pour l’œuvre d’Anatole France est sans doute l’un des drames de sa vie auquel, semble-t-il, il n’a jamais pu se résoudre. N’y a-t-il pas vu le signe d’un dédain pour sa sagesse et son progressisme, cet esprit d’entente par-delà les clivages et les idées opposées, pour l’homme de toutes les causes justes, un de ceux qui permettent au monde d’être mieux pensé et peut-être de fonctionner quand précisément ce qui divise paraît moins grand, moins grave, que dans les discours des idéologues de toutes sortes qui ont indisposé Aveline ?

Précisément, si celui-ci veut reprendre le volume Variété que Paul Valéry a déjà donné à la NRF en 1924, et qu’il propose à nouveau en 1926, avec un texte inédit en sus, c’est qu’il a lu avec une ferveur toute particulière le texte inaugural sur la crise de l’esprit qui invite les Européens à se ressaisir. Hé-las, si le poète a des envolées lyriques chaque fois qu’il pense ce qui rapproche les peuples de l’Atlantique à l’Oural, il est âpre dans la négociation de ses droits. Et l’éditeur a dû s’incliner. Ainsi a-t-il dû aller jusqu’à proposer 6 000 francs au grand homme pour reprendre un volume qui en lui-même n’est pas même inédit : « c’est bon à prendre », lui a ré-pondu l’auteur de La Jeune Parque. Somme qui a représenté 12 % du prix fort sur tous les exemplaires mis dans le commerce, payable moitié à la signature du contrat, moitié le jour de la mise en vente. Mais bien que cette offre ait été très généreuse, le poète n’en est que mé-diocrement satisfait et surtout ne veut pas être lié pour deux ans ce qui peut lui faire manquer des offres plus alléchantes encore. « Songez, monsieur, que demain, oui demain, si je le veux, je puis vendre Variété à des amis belges pour 20 000 francs ! » [sic] « Faites une grande édition de luxe – ou bien élevez les prix dans la collection même ! corsez la somme. Songez que je puis avoir pour n’importe quel ouvrage 200 souscripteurs à 300 francs. On m’achète mes livres avant qu’ils ne soient écrits. Il faut que je profite de cette demande. On ignore ce que réserve l’avenir. » Et l’ancien des mardis de Mallarmé de lui demander vingt exemplaires hors commerce pour vingt bibliophiles qui lui versent chacun mille francs par an et qui, pour cette somme, ont droit à un exemplaire de tout ce qu’il publie. Toutefois, Valéry hésite encore à signer le contrat, demande à modifier sans fin des clauses, se garde le droit de signer parallèlement pour une vente de Variété à des tarifs très élevés, de 200 francs minimum, Aveline s’incline – mais a-t-il le choix ? « Vous comprendrez que le désir d’être imprimé dans votre charmante et pure collection soit balancé par la considération de mes intérêts, à laquelle je suis malheureusement obligé », écrit le poète à l’éditeur. « J’ai beaucoup travaillé avec Paul Véra [un graveur], dit Valéry qui réfléchit à ce qu’il est possible de faire pour Variété, mais quelques-uns de mes clients [sic] n’en sont pas enchantés29. » Voilà qui aura dû dégriser quelque peu le jeune éditeur idéaliste. Il est vrai cependant qu’en grand bourgeois, héritier d’une famille qui a connu l’aisance, il est sans doute peu à même de comprendre les soucis pratiques des gens modestes comme Valéry qui ont toute une famille à charge et que la poésie doit nourrir en quelque sorte…

6. Madame est servie

Dans ces années d’intense activité, d’ambition, Aveline prépare son déménagement au 43, rue Madame dans ce qui semble avoir été l’ancienne boutique des Éditions Bossard. C’est la preuve qu’il est encore très optimiste, ces années, on l’a dit, sont celles de son engagement le plus vif ou le plus riche dans ce travail d’éditeur d’art. Ce déménagement, au surplus, n’a-t-il pas été imposé du fait du décès de son père ? L’entreprise familiale, semble-t-il, change alors de nom et peut-être l’associé qui se retrouve de fait seul aux commandes n’a-t-il plus très envie d’héberger un homme du livre dans les locaux d’une structure qui s’appelle désormais Électro-Isolant ? Sans doute Aveline a-t-il voulu aussi avoir sa boutique, sur rue, pour vendre en direct ses propres réalisations, tout en ayant un espace digne d’une belle galerie, pour y exposer à l’occasion les artistes les plus en vogue auxquels il se trouve lié – un lieu très agréable comme le sera par la suite la librairie des Trois Magots de Robert Denoël dans le VIIe arrondissement [Fig. 7].

Fig. 7. Devanture de la maison d’édition de Cl. Aveline (rue Madame).

Hélas, bien malade après le décès de sa mère, Aveline est contraint de s’en aller consulter Georges Duhamel, médecin de formation, qui le fait examiner par Henri Mondor (ce dernier lui commande au passage des exemplaires sur chine ou japon de ses volumes de Gide et Valéry). Rien de grave, il ne s’agit, à première vue, que d’une appendicite. L’ouverture de la boutique avec les nouveaux bureaux doit se faire le 1er octobre 1925. Mais l’éditeur est fatigué et de plus en plus mal en point. Après l’opération qui s’est bien déroulée, sous le regard du médecin bibliophile, spé-cialiste de Mallarmé, illustrateur à ses heures, Aveline ne se sent pas mieux du tout. Il a quarante degrés de fièvre. Les analyses révèlent la même urgence de s’en retourner soigner le mal qui le ronge là où l’air est meilleur. Cette fois-ci il opte pour Arcachon et prend ses quartiers à la clinique des Elfes où officie un certain Lorentz Monod. Et alors que l’éditeur est entre la vie et la mort – et même plutôt près de la mort – sa femme Hélène assure l’intendance de la firme et découvre par exemple qu’un artiste du nom de Jules-Léon Perrichon travaille pour eux. « Vous avez un contrat ? » demande-t-elle à ce collaborateur. « Un contrat, avec un ami pareil ? » Il n’est pas interdit de penser que l’épouse en ait été soulagée. Si jamais le jeune éditeur disparaît, il n’y aura donc pas beaucoup d’engagements à honorer… Toujours est-il que pour l’inauguration des locaux rue Madame l’animateur de la maison n’a pas pu être là et l’ambiance a dû être pour le moins morose, pour ne pas dire cré-pusculaire. Ce qui aurait dû être l’apothéose, l’acmé de ce beau parcours, s’est révélé être le point de bascule vers une autre époque plus accidentée, moins vive ou moins tonique.

Après ces différents séjours loin de Paris l’installation à la montagne semble devenir une nécessité aussi bien pour Claude Aveline que pour sa nouvelle compagne également malade et très probablement rencontrée dans un de ces lieux de soin au grand air car il a lui-même demandé le divorce d’avec sa première femme. Et c’est indubitablement parce qu’il ne peut plus s’occuper de tout, loin de Paris, depuis Font-Romeu où il s’installe alors, qu’il a depuis 1926 fait d’André Delpeuch son « dépositaire général ». Celui-ci, formé dans une imprimerie, a travaillé longtemps pour Ollendorff, avant de s’établir à son compte, rue de Babylone, tout comme Aveline et quelques autres, attiré par les promesses d’argent facile que le livre de luxe et de semi-luxe semble offrir à tous les connaisseurs des techniques bibliophiliques des Années folles30. Souscriptions, commandes, règlements, toutes les opérations de la maison Aveline doivent passer par lui désormais. Mais le fondateur de la marque est obligé de préciser dans la Bibliographie de la France du 17 décembre 1926 qu’il reste bien le propriétaire et l’éditeur du fonds qui porte son nom. Car l’annonce première de ce changement, donnée dans l’édition du 29 octobre 1926 du même périodique, a pu donner à penser qu’il s’agissait d’une cession pure et simple. « Quant aux ouvrages eux-mêmes, dit-il à la fin de sa notice d’information, à leur choix, à leur présentation, je m’efforcerai, comme par le passé, à les rendre dignes du beau métier que je sers de toutes mes forces et que, moins que jamais, je ne songe à quitter. » Un peu de méthode Coué n’est pas malvenue quand la vie même semble menacée – dans les faits, l’éditeur affaibli, hélas, ne pourra plus, trop souvent, suivre au mieux la réalisation des volumes et le ratage du Gide nouvelle édition n’en sera que le témoignage le plus accablant.

C’est à cette période aussi, faut-il le dire, parce que loin de Paris, isolé, poussé peut-être aussi par ceux qui croient en lui et en ses talents, qu’il se tourne davantage vers l’écriture que vers l’édition, comme le fera bientôt Bernard Grasset. Dans les montagnes où il a séjourné il a commencé d’écrire et veut maintenant transmettre à Jean Cassou son manuscrit pour Émile-Paul frères, une maison qu’il affectionne tout particulièrement pour avoir donné Le Grand Meaulnes en 1913, un de ses livres de chevet31. C’est en effet sous cette marque que sera publié le premier roman ou récit de Claude Aveline, Le Point du jour, en 1928. Une maison alors dans une situation délicate qui ne tardera pas à être inquiétante mais à laquelle Aveline restera fidèle puisqu’il y publiera nombre de livres, y compris ses romans policiers comme L’Abonné de la ligne U ou La Double Mort de Frédéric Belot. Au reste, plus le temps passe et moins il parle de ses éditions dans les tapuscrits de ses mémoires. On sent bien qu’il s’en éloigne ou s’en désintéresse. Ce n’est pas tant qu’il souhaite s’imposer en tant qu’auteur plutôt que comme éditeur, c’est qu’isolé, loin de tout, coupé de la vie littéraire à laquelle il s’est avec finesse agrégé, et qui l’a tant nourri, ou stimulé, il n’a guère le choix et passe plus de temps désormais à lire, à réfléchir, à produire ou à créer. Ce n’est pas l’ambition qui lui a manqué dans son aventure d’éditeur mais c’est la maladie qui l’a paralysé et lui a imposé de trouver le moyen de poursuivre dans la douleur la vie de la maison – jusqu’à devoir constater l’impossibilité d’aller plus loin.

Au demeurant tout est lié dans la carrière d’Aveline, ses projets en tant qu’éditeur, son amour pour Anatole France, son culte du beau livre, son envie d’écrire. C’est ainsi qu’après avoir été attaqué dans des articles par le très vigoureux Jean-Jacques Brousson, l’ancien secrétaire particulier du grand homme de la villa Saïd, l’auteur du portrait caustique à succès Anatole France en pantoufles, Claude Aveline reçoit un mot très amical de Martin Premsela, le responsable d’un périodique néerlandais entièrement consacré au livre français, Het Fransche Boek, une sorte de parution entre les Nouvelles litté-raires et ce que sera plus tard Le Bulletin du livre ou Livres Hebdo, à destination des libraires et autres amateurs ou érudits qui aux Pays-Bas suivent l’actualité du livre français (c’est dire si le Paris des livres rayonne encore de mille feux en cette belle période des Années folles). Les deux hommes se lient d’amitié et, de fil en aiguille, le Français en vient à donner de petites chroniques sur la bibliophilie (entre 1927 et 1930) qui ne seront jamais publiées en France. Le professionnel du livre y montre toute l’ampleur de la connaissance de l’édition de luxe contemporaine qu’il a pu se bâtir et l’expertise qu’il a su développer des techniques du livre d’art ; il en profite aussi pour saluer ceux de ses proches dont il admire les réalisations, son ami Hilsum du Sans Pareil, le libraire Stols de Hollande, sans oublier les frères Émile-Paul. Et, si souvent il salue les réalisations bibliophiliques attendues des éternels Georges Duhamel et autre Paul Valéry, son très bon goût le conduit aussi à chanter les louanges d’un merveilleux auteur alors inconnu, un certain Emmanuel Bove32.

Dans ses mémoires inédits Aveline fait le point sur tout ce qui s’est passé après 1925. Tout ce qu’il a écrit et publié.

« Pendant notre séjour [à Font-Romeu] ont paru Les Muses mêlées, Les Désirs, Rodin, Le Postulat, le Bouddha, Le Point du jour, des plaquettes et les Pages choisies. J’ai écrit Madame Maillart. De mes éditions j’ai terminé la collection philosophique, entrepris celle des essais inédits, fait paraître Le Jardin des roses et le Poème du temps qui meurt, mis au pilon le Mariage du ciel et de l’enfer. J’ai vu d’année en année grandir le déficit, malgré mon passage de Delpeuch chez Hilsum »33.

On ne saurait mieux résumer les choses. Si ces années ont été des années de renaissance sur le plan personnel pour Aveline, des années intenses sur le plan de la création, elles ont aussi été celles de la désillusion éditoriale, de la nécessité de solder des affaires devenues lourdes sinon dangereuses, dans un contexte de net tassement des ventes, surtout dans le domaine du luxe, bien avant la crise de 1929. Disons-le sans attendre, Claude Aveline n’a pas démérité, bien au contraire. Mais affaibli, loin de tout, un brin aristocratique peut-être dans son rapport aux livres, il n’a pas su trouver le moyen de mieux faire connaître et faire vendre ses rares parutions identifiées pour « les années Delpeuch-Hilsum » qui sont les années 1926-1930.

7. Des jardins suspendus rue de Babylone…

Sans doute après 1926 Aveline met-il encore en œuvre de timides projets et continue-t-il à solliciter les auteurs qu’il affectionne. Mais enfin, à partir du moment où André Delpeuch devient le concessionnaire de la maison Aveline, l’ancien de chez Ollendorff qui doit s’occuper de sa librairie et de son comptoir d’édition semble se soucier de tout, non seulement de la vente des livres siglés Aveline, mais aussi de la fabrication des volumes, car il écrit à l’éditeur loin de Paris qu’il se charge lui-même de traiter d’un problème technique avec le célèbre imprimeur Coulouma installé à Argenteuil34. Tout passe par lui puisque Gide lui-même s’en vient à l’occasion dans la boutique du 51, rue de Babylone. « Gide est venu hier (j’étais sorti) pour dire qu’il ne voulait pas que l’on tire son livre Nourritures terrestres avant qu’il l’ait encore une fois revu »35. C’est d’ailleurs ce travail de révision qui donne de la valeur aux éditions sorties de la fabrique Aveline parce qu’à chaque fois l’homme du livre installé au grand air a bien soin de demander aux auteurs ou bien de rajouter des pages inédites ou bien de profiter de cette nouvelle version pour refondre ou reprendre ce qui doit l’être. Ce souci d’un texte parfait, d’une édition la plus conforme possible aux souhaits de l’auteur, joint aux très bons choix de gravures36, cette quête de l’excellence jusque dans les détails fait le prix des éditions Aveline.

Mais dès la fin 1926 les affaires semblent inquiétantes. « J’ai eu pas mal d’impayés dans les encaissements d’hier, écrit le concessionnaire à un mois des fêtes de Noël. Je vais tâcher de faire rentrer toutes les créances avant votre retour. Attendez-vous cependant à un chiffre [moins] élevé que celui prévu »37. Le contexte qui devient morose est-il seul en cause ? Un certain dilettantisme semble présider à la gestion générale de l’entreprise et peut-être Delpeuch est-il débordé par l’ensemble des tâches qui lui reviennent et dont il doit s’acquitter avec l’aide de son personnel. Dans sa lettre du 4 décembre 1926 le libraire rue de Babylone dit qu’étant donné l’exiguïté des locaux il faudrait demander à l’imprimeur Protat de n’expédier les volumes qu’à mesure des besoins. Et comme il est écrasé de travail, il propose de faire la mise en vente des livres sur le jazz plus tard, quand il en aura le temps. On imagine la tête des auteurs s’ils ont vu en piles dans les arrière-boutiques du VIIe arrondissement leurs volumes abandonnés en attente de commercialisation…

En 1926 Aveline est aussi l’auteur des Muses mêlées publiées chez Delpeuch éditeur. Un recueil de poésies. La correspondance croisée des deux hommes mixe ainsi toutes sortes de considérations sur les livres des uns et des autres et traduit une vague tristesse d’ensemble. Delpeuch dit sa déception au sujet des faibles souscriptions aux Muses. « J’ai réglé les papiers et les hors-texte, il me reste à régler encore Coulouma fin de ce mois, après ce sera votre tour. Jusqu’ici l’affaire est lourde pour moi ! »38. La question vaut de fait d’être posée : Aveline n’a-t-il pas choisi Delpeuch comme dépositaire parce qu’il est aussi son éditeur ? Tout est d’autant plus mêlé, si l’on peut dire, qu’Aveline lui-même parraine Delpeuch pour qu’il puisse entrer au Cercle de la librairie.

Mais dès le 31 mars 1927 il semble y avoir des problèmes car Aveline attend de l’argent qui ne vient pas. Son chargé d’affaires lui dit qu’il faut d’abord établir les comptes pour savoir ce qui doit lui revenir et l’éditeur réfugié dans les Pyrénées qui trouve que tout vient trop tard s’impatiente. En vérité Delpeuch est dans la gêne. Des encaissements pré-vus ne sont pas venus et il est dans l’incapacité de tout payer tout de suite. Dans une lettre du 12 avril 1927 Delpeuch dit aussi que le William Blake – « le grand Blake » raté si l’on peut dire – est d’un prix trop fort d’après ce que disent nombre de libraires, « et surtout en ce moment où les livres un peu chers ne se vendent pas »39. L’ancien de chez Ollendorff dit faire de son mieux mais il n’est pas magicien. Les livres partent moins qu’espéré. Et pourtant : « Vous ne savez pas le temps que nous donnons tous ici à vos éditions »40, écrit le Parisien au résident de Font-Romeu. Sans doute Aveline trouve-t-il les chiffres trop bas, trop faibles, et suspecte-t-il Delpeuch de ne pas s’en occuper assez. Ce dernier assure pourtant mettre tout autant les volumes Aveline que Delpeuch dans la vitrine rue de Babylone…

Les conditions de vente font aussi débat entre les deux hommes parce que, sur ce point, de toute évidence, Aveline est plus strict que Delpeuch et peut-être cette intransigeance n’est-elle pas de nature à faciliter l’écoulement des volumes. « La plupart des éditeurs donnent leurs éditions de luxe en dépôt et étant donné la fin catastrophique de la saison dernière on ne peut exiger des libraires qu’ils prennent en compte ferme des exemplaires d’un prix élevé. Moi je fais des dépôts. Étudiez la question : nous en parlerons »41. Ainsi parle l’homme de la rue de Babylone au jeune Versaillais. Peut-être Aveline, fin lettré, grand amateur de raretés, issu d’un milieu aisé, trouve-t-il normal que l’amateur fasse l’emplette de volumes précieux, largement, et de même trouve-t-il normal que le risque soit en quelque sorte partagé par l’éditeur avec le libraire. C’est ce qui conduit la NRF par exemple aujourd’hui encore à vendre les volumes de La Pléiade en compte ferme. Mais comment ne pas comprendre aussi le raisonnement d’André Delpeuch qui pense que, dans un contexte serré, inquiétant, tendu, le dépôt peut inciter différents libraires à découvrir plus largement la production d’une jeune maison peu connue et de la sorte l’aider à mieux faire voir ses collections et, pourquoi pas, mieux les vendre ? La suite en tout cas n’aura donné raison ni à l’un ni à l’autre car les deux maisons auront connu le même sort, frappées par la crise.

Et tout est source de tracas en ces années troublées ; le 10 novembre 1927, le commissaire de police assisté de quelques personnages est venu saisir l’édition de Saadi, une très belle nouveauté due à Franz Toussaint, également titrée en français Du jardin des roses et des fruits, un volume en partie repris d’une nouveauté de la maison Stock sous le titre du Jardin des roses, en 1923, et d’un autre texte donné au Mercure sous le titre du Jardin des fruits en 1925 – 445 exemplaires de l’édition Aveline sur beau papier ont donc été saisis et la vente en est de fait arrêtée. L’événement affecte de toute évidence Aveline que Delpeuch essaie de réconforter par lettre. Stock, sur les instances de Maurice Delamain, a initié les choses parce que la maison estime avoir des droits sur ce volume. Franz Toussaint a-t-il induit Aveline en erreur ? L’auteur indélicat a-t-il cédé imprudemment des droits qu’il ne possédait pas ou plus ? Aveline a-t-il négligé de s’assurer auprès de Stock qu’il pouvait bien faire sa propre édition de luxe d’un volume très proche de celui de la maison sise rue du Vieux-Colombier ? L’adaptateur lui a-t-il menti en lui assurant avoir tous les droits sur ses propres œuvres adaptées ? Delpeuch semble dire que Delamain l’a mis en garde mais qu’Aveline n’en a pas tenu compte…

8. Des roses et des épines

Les archives sur tous ces points sont très riches. Tout débute par une lettre très drôle du 23 février 1925 dans laquelle Franz Toussaint, très demandé à Saint-Germain-des-Prés, assure à Aveline qu’en instance de divorce d’avec sa femme il ne peut rien toucher en droits d’auteur de ses éditeurs car tout est bloqué en attente du jugement. Seule solution, lui dit-il, si jamais ils décident de contracter ensemble : qu’il soit payé de manière forfaitaire avant que le titre ne soit annoncé dans la presse sans quoi aussitôt des demandes de saisies risquent d’être formulées dans l’attente de savoir ce qui peut revenir à l’épouse entretenue. Il demande donc 5 000 francs, de manière brute, pour ce fameux Jardin des roses et des fruits, une édition de luxe des deux textes courants donnés dans les deux autres maisons du Paris des lettres. L’auteur et l’éditeur paraissent d’accord et une lettre-contrat est rédigée en date du 6 mars 1925.

Mais dès le 9 juillet 1926 Alfred Vallette, le mythique patron de la rue de Condé, informe très aimablement le jeune éditeur des Pyrénées que le Mercure de France possède l’entière propriété des textes du Jardin des fruits dûment payés. Sans doute a-t-il vu l’annonce du livre dans la Bibliographie de la France et en toute honnêteté a-t-il cru bon de prévenir son confrère peut-être abusé par l’auteur. Aveline répond par lettre du 12 juillet 1926 que Franz Toussaint, en effet, lui a déclaré être « seul propriétaire de ces deux traductions en ce qui concerne les éditions à tirage limité ». Et c’est bien là qu’est le souci ; alors que les deux maisons ont acheté la pleine propriété des titres concernés, Franz Toussaint – de bonne foi ? – semble considérer que ces contrats n’ont concerné que les éditions courantes et qu’il est donc tout à fait libre d’aller donner où il le souhaite des éditions de luxe sur beau papier numérotées, tout ce qui fait, on le sait, le cœur d’une édition artisanale vive et variée au mitan des Années folles et dont Paul Valéry est un peu l’auteur-vedette42. Le 13 juillet 1926, poli mais ferme, Alfred Vallette met en demeure le jeune éditeur : ou bien il verse « une part de droits proportionnelle aux textes [du] volume empruntés au Jardin des fruits », autrement dit des droits de reproduction estimés en fonction de l’importance desdits textes dans l’ensemble du volume, ou bien il se verra obligé de faire opposition à la publication de l’ouvrage. Mais le patron du Mercure, semble-t-il, quelque temps plus tard, a un entretien avec l’adaptateur et finit par se radoucir. Pour lui l’incident est clos, il l’écrit en tout cas dans un courrier du 31 juillet 1926. Et il se permet de faire la leçon à Claude Aveline : « Tout de même, une autre fois, ne vous fiez pas à la parole des auteurs, et référez-en toujours à l’éditeur. Vous vous épargnerez [bien] des ennuis »43.

En effet, par lettre du 8 novembre 1926, c’est Maurice Delamain, de la maison Stock qui écrit au même Claude Aveline pour lui dire pareillement que la maison qu’il représente a « la toute propriété littéraire du volume de M. Franz Toussaint qui a paru chez nous sous le titre Le Jardin des roses de Saadi ». « Par consé-quent, nous ne pourrions admettre sans entente spéciale aucune reproduction ou emprunt contraire à nos droits exclusifs. » Et par une autre lettre du 18 novembre 1926 le même patron de la maison Stock confirme avec force détails les conditions dans lesquelles l’entreprise a acheté ce titre auprès de l’adaptateur. Par lettre du 6 décembre 1926 ce dernier, désinvolte, affecte de tomber des nues et dit ne rien comprendre. Il assure aussitôt à son nouvel éditeur que Delamain est un ami qui ne peut lui vouloir du mal. Toussaint dit l’avoir calmé ou apaisé en lui disant qu’il ne s’agissait que d’édition de grand luxe qui ne peut venir en concurrence directe de l’édition courante44. « Combien d’exemplaires en seront tirés ? » a demandé en retour le patron de la maison Stock. Franz Toussaint demande à Aveline de lui en dire plus sur ce point. Mais sans doute le sait-il lui-même puisque tout cela est spécifié dans le contrat qu’ils ont signé : 500 exemplaires numérotés sur beau papier, au maximum, seront donnés au public – l’orientaliste ne se moque-t-il pas du monde ?

Aveline a-t-il cru que Franz Toussaint réglerait l’affaire avec Stock comme elle a pu être soldée avec le Mercure ? L’adaptateur le lui a-t-il assuré ? On imagine sa surprise quand le 21 octobre 1927 Delamain informe André Delpeuch, le commissionnaire par qui les volumes doivent transiter, que sa maison fait « une opposition formelle à la parution du volume Le Jardin des roses et des fruits » qui reproduit intégralement « un ouvrage qui est [sa] propriété ». Tout cela par lettre recommandée. Qui se termine en évoquant « les mesures coercitives que nous devrons prendre si un accord n’intervient pas dans le délai de huit jours ». Dans une autre lettre du même 21 octobre 1927 adressée cette fois-ci à l’éditeur Aveline la maison Stock détaille ses exigences. « 10 % du prix de vente des ouvrages mis en vente. » Droits qui s’ajoutent aux sommes payées à Franz Toussaint (les fameux 5 000 francs versés sous la forme de forfait). Somme qui doit faire 16 750 francs si le compte est bon. Le montant est noté au stylo dans les marges du courrier. Probablement calculé par Aveline lui-même. « Somme payable intégralement et immédiatement »45.

Pour autant, Franz Toussaint n’a pas tort de dire qu’il n’a jamais été question de tirages de luxe avec Stock et c’est donc peut-être en partie de bonne foi qu’il s’est cru libre de contracter par ailleurs. C’est du moins ce qu’il écrit par lettre en date du 8 novembre 1927. Mais il exagère sans doute un peu quand il dit à l’éditeur désespéré : « laissez aller les choses ». Car enfin ce n’est pas lui qui est poursuivi. Ce n’est pas lui qui n’a eu que des débours et pour l’heure aucun moyen de se rembourser. Au passage, sans gêne, dans une lettre du 14 novembre 1927, il charge Claude Aveline et lui dit que Delamain lui en veut de ne pas avoir répondu à ses lettres, sans doute celles de 1926 quand Stock a voulu en savoir plus. Mais Toussaint reconnaît bien qu’il est seul responsable de ces embarras et qu’il espère les voir régler sans que cela coûte un centime à Claude Aveline. (Puisque Vallette, après avoir menacé le jeune éditeur, a consenti à ne rien demander devant son évidente bonne foi.) Le 22 novembre 1927, encore, Delpeuch s’active pour essayer de faire débloquer la situation et il somme par courrier celui qui est aussi son auteur46 de produire le document qui le lie à Stock pour que Me Campinchi puisse assurer la défense d’Aveline (et la sienne car il est aussi lésé) dans cette affaire. Or, semble-t-il, Toussaint fait le mort dès qu’on lui demande copie de ce document…47

9. Le sultan de l’arnaque ?

Enfin, le 1er décembre 1927, tout s’arrange. Stock dans une lettre dit « renoncer à toutes actions judiciaires quelconques ». « Nous donnons mainlevée de la saisie, moyennant le versement par vous de la somme forfaitaire de 10 000 francs ». Somme qui a bien été versée par chèque dont le numéro est indiqué dans un courrier signé de Maurice Delamain. Tout est bien qui finit bien. Ou presque. En effet dans une lettre à son avocat, Daniel Thielland, en date du 26 décembre 1927, Aveline s’explique. Il ne s’est soucié de rien, dit-il, parce que Franz Toussaint sans cesse lui a dit qu’il s’en chargerait, et de fait, comme cela a réussi avec le Mercure, il a cru que tout irait aussi bien avec Stock. Du moins Toussaint le lui a-t-il dit et répété. (Mais c’est oublier que Maurice Delamain vient d’une famille de négociants charentais et n’a rien du désintéressement légendaire d’un Alfred Vallette…). L’éditeur au grand air est très remonté et veut réclamer à l’homme des contes et légendes les 10 000 francs qu’il a dû verser à la maison Stock et encore 10 000 francs pour le préjudice de la vente des livres qui n’a pu se faire le temps des saisies. Aveline n’hésite pas à parler d’escroquerie dans cette affaire, d’autant qu’il ne peut pas se rattraper sur les droits à verser, puisque précisément il s’est retrouvé contraint de tout acheter au forfait par avance. Et de fait Franz Toussaint semble bien avoir été condamné dans la foulée mais personne ne sait où il se trouve à la fin des années 1920 et l’avocat d’Aveline qui a voulu faire pratiquer une saisie-arrêt sur ce que la maison d’art Piazza48 doit à l’adaptateur ne semble pas avoir réussi. Quand, enfin, son domicile privé a pu être identifié et que la justice a voulu faire saisir ses biens, ô surprise, tout s’est trouvé être au nom de sa nouvelle femme avec laquelle il est marié… depuis juillet 1925 (autrement dit, il était probablement déjà divorcé ou sur le point de l’être quand il a signé avec Claude Aveline en mars 1925). A-t-il fini par payer ? En 1931, semble-t-il, il a pu s’acquitter de ses dettes, un peu, à hauteur de quelques milliers de francs, 3 000 puis 1 785, pas même 5 000 en tout, pour solde de tout compte.

C’est là une autre des affaires d’Aveline qui montrent hélas que, loin de Paris, souffrant, absorbé par ses travaux d’écriture, aux petits soins pour son épouse également malade, il ne peut plus s’occuper pleinement de ses affaires d’édition comme il le faut. La moindre négligence entraîne des débours ou des complications. Comme avec Gide, dans l’affaire Toussaint, c’est le manque d’implication et de présence d’Aveline qui a été la cause de tous les soucis. Que n’eût-il réussi à régler lui-même en allant tout simplement rendre une visite de courtoisie à Alfred Vallette comme à Maurice Delamain ? Sans doute encore en 1927 Aveline ne veut-il se l’avouer, peut-être espère-t-il retrouver la forme, revenir à Paris, reprendre ses activités d’éditeur à temps plein, mais les difficultés des années 1928-1929 lui montreront probablement que ce n’est plus possible pour lui et qu’il lui faudra trouver à s’occuper autrement… Quoi qu’il en soit, tout est réglé en fin d’année. Par lettre du 6 décembre 1927 Delpeuch informe Aveline qu’il peut disposer de son édition du Jardin des roses et des fruits. Étant donné le peu de nouveautés de la firme Aveline on comprend que le moindre trou d’air dans la comptabilité crée de suite de gros ennuis. A fortiori dans un contexte aussi morose. Aussi les choses ne peuvent-elles que se dégrader entre les deux hommes que huit cents kilomètres séparent.

Les conventions qui les lient sont-elles à renégocier ? Delpeuch est clair dans sa lettre du 5 janvier 1928 : « Je ne demande rien pour ce qui est passé. Mais pour l’avenir je veux un statut équitable, c’est-à-dire un bénéfice réduit mais sûr en rémunération de mes services. Est-ce trop l’estimer à 10 % net, en dehors de tous autres frais ? » « Vous toucheriez 65 % sur tous volumes vendus aux libraires (25 pour le libraire + 10 pour moi + 65 pour Aveline = 100 %) et 90 % sur tous volumes vendus aux particuliers, mais outre la publicité vous auriez à votre charge une somme fixe à dé-terminer pour emballage, main d’œuvre, etc. » Autrement dit, ce que veut Delpeuch, c’est 10 % pour lui, net de toute autre facture. Alors qu’il y a semble-t-il en l’état d’autres frais qui demeurent à sa charge, notamment le paiement des annonces pour les nouveautés à la Bibliographie de la France, il veut un fixe et une commission49. Tout simplement.

Le 28 avril 1928 le désaccord entre eux semble être consommé. Tous les deux sont convenus que les parutions d’Aveline seraient bientôt hébergées ailleurs. Les relations, somme toute, sont restées bonnes. Dans leurs lettres ils se donnent encore du « cher ami » et du « très amicalement ». Au fond Aveline trouve probablement que Delpeuch ne se démène pas assez, ne vend pas assez, et surtout tarde à payer. Il le tient pour responsable de ce qui doit lui sembler être des méventes. Au moins en partie. Delpeuch assure faire de son mieux. Qui dit la vérité ? L’homme de la rue de Babylone évoque sans fin des impayés pour justifier ses propres retards de versement. Mais le 18 octobre 1928 Aveline le menace de mettre les affaires entre les mains de son avoué si le libraire parisien ne lui a pas payé ce qu’il lui doit sur les volumes dont il a conservé la commercialisation. Aveline accepte d’attendre le 31 octobre 1928 mais pas au-delà. Delpeuch s’est trouvé lui-même dans la pire des situations et l’éditeur de Gide et Valéry a voulu récupérer ses biens.

Dans une lettre à son avocat (du 19 novembre 1928) Aveline résume ce qu’ont été leurs accords. Il dit que tout a marché cahin-caha mais que systématiquement Delpeuch l’a payé en retard et qu’il lui a fallu sans cesse réclamer. « À partir du mois de juin dernier [1928] cela s’est gâté » : le chèque de juin s’est prétendument perdu, celui de juillet a été envoyé en août puis est revenu impayé, et il n’y a eu aucun règlement au 15 août et au 15 septembre…50 Ainsi s’est soldé cet étrange arrangement entre deux éditeurs amis, proches dans leur conception du mé-tier, mais forcément divisés ou déchirés en situation de crise quand ils ont dépendu de ventes qui ne sont pas venues. Delpeuch n’a-t-il pas abusivement considéré qu’Aveline étant riche, par sa famille, il n’était pas parmi les créanciers prioritaires ? C’est une triste histoire en tout cas que celle de ces belles maisons qui, comme Jouaust avant elles, et comme Crès ou d’autres après, ont tout misé sur le très beau livre d’art et n’ont finalement que lutté sans cesse pour leur survie dans un contexte de crise51. Et alors que leurs réalisations sont aujourd’hui chéries des amateurs leurs marques ont dû s’éteindre quand d’autres moins prestigieuses ont survécu. Et certes il y a eu peut-être quelques erreurs de gestion ou de politique commerciale ici ou là – car 25 % de remise seulement pour le libraire voilà qui n’est vraiment pas l’encourager à tout faire pour défendre ces parutions – mais tout, dans cette affaire, ne peut pas relever non plus du tort exclusif des éditeurs déchus. La concurrence, faut-il le rappeler, a été plus que féroce dans ces années qui sont des années d’innovation et d’expansion après la poussée des lectures durant la Première Guerre mondiale.

10. Sans peur et sans pareil

Ainsi Aveline connaît-il tous les beaux éditeurs-libraires de la place de Paris, Le Sagittaire et La Sirène, sans oublier la NRF parmi tant d’autres. Il est logique qu’il soit en lien avec eux, il connaît leurs boutiques, comme celle d’Adrienne Monnier, ils se croisent, se côtoient, se parlent – et se surveillent aussi dans un contexte de forte concurrence, on l’a dit. Et en l’espèce Aveline est en rapport avec René Hilsum parce qu’entre autres choses il est auteur et cherche un éditeur. Tous ces professionnels ne sont-ils pas en lien permanent les uns avec les autres ? Dans un courrier du 5 mars 1928, Hilsum, qui n’est pas encore le concessionnaire d’Aveline, lui dit que les personnes à qui il envoie habituellement des exemplaires de ses parutions sont, pour les professionnels du livre, entre autres, Henri Jonquières, Jean-Gabriel Daragnès, Georges Crès, Georges et Antoinette Mornay et Jacques Schiffrin. Mac Orlan fait partie des critiques traités de même. Il y a là toute une petite confrérie des amateurs de luxe et de semi-luxe. Tous s’échangent leurs volumes. Car ce sont autant des amateurs que des collectionneurs, des connaisseurs, qui parfois amassent et parfois trafiquent. Aveline a lui aussi besoin que la réputation de sa marque soit la meilleure possible et, pour ce faire, il lui faut quêter l’admiration de ceux qui font l’opinion dans un monde de snobisme dont Bernard Grasset a abondamment parlé52. Au passage Hilsum est aussi libraire et Aveline a tout intérêt à ce qu’il défende au mieux ses volumes en boutique, avant même d’être en quelque sorte doublement intéressé aux ventes [Fig. 8]53.

Fig. 8. Annonce concernant la possibilité d’acquérir les livres édités par Cl. Aveline à la librairie du Sans Pareil.

La convention passée entre Hilsum et Aveline ressemble fort à celle passée avec Delpeuch. La commission faite aux libraires est de 25 %. Aveline touche quant à lui 58 % du prix fort des exemplaires vendus à des libraires, 63 % des exemplaires vendus en direct à des particuliers par la librairie du Sans Pareil. Ce document du 9 octobre 1928 vient modifier ce qui a, semble-t-il, été convenu entre eux dès le mois de mai 1928. C’est dire si tôt Aveline a prévu de changer de commissionnaire. Bien avant le début réel des ennuis avec Delpeuch.

Mais les résultats ne sont guère plus flatteurs dans le XVIe arrondissement que rue de Babylone. Dès le 29 novembre 1928 l’éditeur du Sans Pareil s’en explique. « Ce début n’est peut-être pas très brillant, mais il faut considérer que les quelques ouvrages de vous que nous avons à vendre sont déjà assez anciens, et qu’en vérité ce sont là des réassortiments. Je veux espérer que vos ouvrages nouveaux auront un essor plus rapide. En ce qui concerne le Jardin des roses, tant à Paris qu’en Belgique, mes représentants m’ont dit en avoir vu des exemplaires chez la plupart des libraires. Vous voyez qu’en ce moment le livre de luxe part lentement »54. Au fond, Aveline, isolé à Font-Romeu, se rend-il compte de la réalité du livre des années 1920 ? En amateur éclairé ne tend-il pas à surestimer ce qui peut être la vogue de la bibliophilie et le nombre véritable d’amateurs ? N’est-il pas de plus en plus en décalage par rapport à la vie parisienne et à la réalité du terrain ?

En amateur, Aveline voit grand et pense ses « Cahiers » sous la forme de séries qui sont à vendre d’un bloc. Sur ce point il est sévèrement désapprouvé par Hilsum qui trouve cette manière de faire suicidaire. Sans doute a-t-il recueilli lui-même des plaintes de libraires qui ne veulent qu’un titre et non la série entière. « Non, mon pauvre vieux, lui écrit-il, les temps sont changés, on souscrit peu de collections complètes : les libraires préfèrent demander titre par titre, dans l’ignorance où ils sont des délais de parution et de la fidélité de leur clientèle. Voilà, mais il n’y a pas lieu de se frapper, tout finit par se vendre avec de la patience »55. Quels liens au surplus peut-on trouver entre Georges Duhamel et Louis Thomas ? Entre Romain Rolland et Charles Maurras ? Pourquoi imaginer que nombre de personnes peuvent être intéressées par tout ? Aveline n’a-t-il pas là encore présumé de ses forces commerciales ? Ou de l’attractivité générale de sa série ?

Alors qu’il espérait des rentrées d’argent plus fortes, l’éditeur pyré-néen est obligé de se rendre à l’évidence ; tout est devenu morose. Selon les mois ce ne sont en général que des sommes entre 1 200 et 1 600 francs que le libraire parisien peut verser à l’éditeur du Grand Sud. Pour le compte de juin 1929, par exemple, ce sont 1 486,55 FF qui sont envoyés par chèque en date du 25 juillet 1929. Hilsum fait-il mieux que Delpeuch ? Ce n’est vraiment pas certain. Mais il paie. Et surtout il semble plus rigoureux, mieux organisé, plus professionnel. Et enfin, assurément, cette fois-ci, Aveline sait pouvoir compter sur le dévouement d’un confrère régulier, fiable, inattaquable ; il n’a pas l’idée d’aller chercher un nouveau commissionnaire qui pourrait faire mieux. Il a compris que le commerce de luxe ou de semi-luxe est arrivé à saturation et qu’il n’y a plus grand espoir de voir tout repartir avec entrain. De fait, la rengaine sur les affaires qui vont mal nourrit de plus en plus de missives au fil des mois. « Nos affaires d’édition, tout en étant assez mauvaises, ne sont pas sans nous donner travail et soucis, écrit l’ami des surréalistes ; j’espère néanmoins que l’organisation des concessionnaires généraux est de nature à nous donner des satisfactions dans l’avenir ; nous avons à l’heure actuelle obtenu l’adhésion de 67 maisons de France, Belgique et Suisse auxquelles nous avons immédiatement constitué le stock de nos ouvrages et des vôtres. » Et Hilsum de faire allusion à des projets communs avec Jacques Schiffrin et l’éditeur Henri Jonquières, le beau-frère de Georges Crès, sans doute pour promouvoir leurs livres ensemble et ainsi mutualiser les frais. L’éditeur à la santé fragile n’en est pas parce qu’il publie trop peu et que de fait ce ne serait pas rentable pour lui56. Hilsum a-t-il déjà compris que la marque Aveline est pour ainsi dire arrêtée ? En mars 1930 ce ne sont plus que 1 107,65 FF que le Sans Pareil doit verser à l’éditeur de contes et légendes. « Les affaires sont dans le même marasme, il devient maintenant aussi difficile de se faire payer que de vendre »57.

Pire encore, au printemps 1930, Aveline se retrouve débiteur.

« Je vous réponds tout de suite question galette vu que je n’en ai pas à vous envoyer, et j’en suis désolé, croyez-le bien. Vous verrez par le compte qui est inclus que vous êtes débiteur au 10 mai, j’ai demandé à Vauvrey [le comptable] de m’établir tout de suite le compte au 10 juin, à vue de nez les rentrées de mai arrivent à compenser ce solde débiteur ; la vérité est que nous vendons très peu de choses, malgré beaucoup d’efforts, que les règlements sont très pénibles à obtenir et surtout que le Schwab [Ôtez la pierre de Raymond Schwab publié en 1930] ne se réassortit pas. »

L’éditeur se retrouve débiteur parce que son commissionnaire lui défalque un certain nombre de choses, notamment la réalisation du catalogue dont la facture semble s’être montée à 1 078,85 FF et qu’il ne fera figurer que sur le compte au 10 août, dit-il. « Je suis absolument désolé de vous communiquer de semblables résultats, la crise n’est pas un vain mot, et je ne sais vraiment pas quoi faire, j’en suis empoisonné »58. Tout se passe comme si, trop éloigné, affligé par la mauvaise santé économique du livre, tenté de plus en plus par la création, peut-être arrivé aussi au bout de ses divers projets, Aveline s’était détourné de l’édition pour plonger à corps perdu dans l’écriture. Que n’a-t-il eu l’idée de nourrir sa maison avec les lettres d’Alain Fournier qu’il eût pu donner sous sa marque ? S’il a pré-féré les laisser à Émile-Paul frères, c’est sans doute que cela lui semble plus logique que ces lettres soient rassemblées là où Le Grand Meaulnes a été publié. Mais c’est aussi probablement qu’il souhaite arrêter les frais et limiter la casse. Ce n’est pas parce qu’il est riche qu’il souhaite brûler ses fonds inconsidérément, bien au contraire. Il est allé au bout de quelque chose, pour lui désormais l’aventure est finie. Sous cette forme du moins.

11. Le compte est bon

Dans un cahier appelé « devis », dans les archives, sont notés les frais de fabrication, titre par titre59, le plus souvent dans un relatif désordre. Pour l’impression des Ouvrages de Georges Duhamel, enrichi d’un texte inédit de l’auteur, sa Lettre sur les bibliophiles, donné en 1925, un premier chiffre estimé de 3 780 francs tout compris a été porté sur le cahier. Il est biffé pour être remplacé par 5 579,75 selon la facture de Kapp. Faut-il en conclure qu’il y a souvent eu des dépassements de devis et que, sur de si petits tirages, cela n’a pas pu être rentable ? Sans doute Aveline a-t-il été précis, attentif, soigneux, mais probablement trop loin et trop occupé par ailleurs pour suivre au mieux les questions techniques et ne pas se laisser dépasser par des problèmes de tous ordres aboutissant à des empilements de factures.

Il faut dire aussi que l’éditeur est lui-même très sévère ou très exigeant. Il écrit en 1924 à Berger-Levrault pour leur dire que le tirage des Lettres philosophiques de Voltaire sur vélin a été « en tous points manqué ». Il leur demande d’en refaire entièrement le tirage dans les plus brefs délais puisque celui-ci est annoncé à paraître fin avril 1924. Il dit qu’il va demander aux papeteries d’Arches d’envoyer le papier de remplacement. Mais si l’imprimeur doit assumer les frais de la réimpression, on peut supposer que le papier reste à la charge de l’éditeur. Ce sont encore des débours pour lui. Et c’est bien là qu’est le problème : le luxe n’autorise aucun défaut. Il y a de l’argent à faire, certes, mais aussi beaucoup à perdre dans ces opérations risquées60. Et, si l’amateur n’a pu que se réjouir des belles réalisations de luxe qui ont été les siennes, l’éditeur qu’il est devenu a dû en quelque sorte découvrir sur le tas ce que sont les exigences des bibliophiles et tous les soins que cela requiert des hommes du livre qui ne peuvent se permettre la moindre erreur, sur le plan esthétique comme sur le plan technique. Et, assurément, Aveline encore une fois ne peut être pris en défaut dans tous ces domaines mais, à l’heure des comptes, il lui a fallu se rendre à l’évidence et voir que cette exigence a un prix – et tout cela s’est révélé être déficitaire.

Est-ce la raison pour laquelle il a voulu vendre ses séries par blocs ? pour mieux faire rentrer l’argent d’un coup dans les caisses ? A-t-il voulu vendre sa série philosophique de dix titres d’un seul tenant et non en volumes séparés ? Un libraire du nom de Camille Bloch le lui reproche sévèrement dans une lettre du mois de mai 1925. Aveline s’en explique dans une lettre courtoise en retour. « Nous faisons une collection toute particulière d’esprit philosophique et limitée à dix volumes. Il ne nous est évidemment pas possible de promettre des exemplaires séparés de cette collection quand il se présente chaque jour des souscripteurs à la série entière. » Et Aveline de dire qu’il est tout particulièrement reconnaissant à ceux des libraires qui soutiennent tous ses livres et non seulement quelques-uns61… Mais les amateurs de Voltaire ou Diderot ne sont pas forcément des admirateurs de Georges Duhamel, pourquoi imposer aux libraires de devoir uniformément s’engager à soutenir la série tout entière ?

Dès octobre 1928 Aveline est obligé de céder ses séries qui ne sont pas suffisamment parties par blocs. Il s’entend avec un certain M. Lagrange de la maison Horizons de France qui lui rachète les titres des collections « Les Cahiers de Paris » et « La Musique moderne » pour la somme de 10 000 francs et qui lui propose aussi de devenir le dépositaire des volumes restants de ces séries vendus au prix qu’Aveline indiquera et qu’ils paieront à 50 % de cette valeur. Claude Aveline et son associé Joseph Place donnent leur accord à la lettre de Lagrange en date du 2 octobre 1928. Les quantités restantes sont très raisonnables, 124 exemplaires de Polyxène de Suarès, c’est le titre des « Cahiers » dont il reste le plus d’exemplaires, tous les autres sont à moins de cent exemplaires en stock, des exemplaires ordinaires, pour la première série62 ; dans la deuxième, il est vrai, les ventes semblent avoir été moins bonnes, ou alors les tirages ont-ils été plus forts, des éditions ordinaires il reste 568 exemplaires des Notes d’un amateur de musique de Nerval, 626 exemplaires d’un Essai sur le chapeau de Tristan Klingsor, 448 de la Suite anglaise de Julien Green, 453 d’un Anglais qui a connu la France de Charles Maurras, tous sont aux environs des 500 exemplaires en stock pour les titres de la deuxième série alors que ceux de la toute première se sont mieux écoulés. Des volumes sur la musique il reste plus encore, entre 600 et 900 exemplaires en moyenne, à la date du 4 octobre 192863.

Dans un inventaire des Éditions Aveline dressé au 30 septembre 1930 par le Sans Pareil il semble qu’il reste en boutique : 504 exemplaires sur vélin des Souvenirs du Vieux-Colombier de Berthold Mahn (1926), 334 exemplaires sur vélin du Jardin des roses et des fruits, 153 exemplaires du Poème du temps qui meurt d’André Suarès (1929), 388 ordinaires du volume sur le prince de Ligne, 262 exemplaires sur vélin des Amours des idées de Jean Rostand (1926), 246 exemplaires encore sur montgolfier des Ouvrages de Georges Duhamel, 737 exemplaires sur vélin d’Ôtez la pierre, 540 exemplaires sur vélin du Français de Jacques Rivière (1928), 950 exemplaires ordinaires du Florilège de George Meredith (1925), 470 exemplaires ordinaires de Dix-sept histoires merveilleuses de Pierre Mille (1924), 1 432 exemplaires des Contes de ma mère Loye et 1 711 ordinaires du Roman d’Amadis de Gaule. Ce ne sont pas là des chiffres astronomiques. Il reste de toutes petites quantités de volumes sur vélin ou vergé mais aussi des volumes sur chine ou japon, preuve que là encore l’éditeur a vu un tout petit peu trop grand. Mais au fond on ne peut pas parler d’erreur. Seuls l’Amadis de Gaule et la Mère Loye sont là en nombre, au-dessus de mille, deux volumes qui probablement lui ont été les plus chers, qu’il a tenu à écouler en édition courante, généraliste, et qu’il a souhaité garder disponibles pour les servir autant que possible. On peut faire l’hypothèse que les soucis financiers sont moins dus dans l’ensemble à des méventes qu’à des frais trop lourds en raison d’une quête extrême de la qualité la plus pure. Des volumes qui ont été trop chers à fabriquer, trop beaux, et qui ne se sont pas vendus assez. Surtout après 1926 quand l’éditeur n’a plus guère produit que des volumes de sa série sur la musique ou des textes fins comme les poèmes de Suarès ou ceux de Raymond Schwab qui ne sont pas forcément les plus vendeurs64.

En 1931 encore Claude Aveline cherche à se sortir des difficultés dans lesquelles la conjoncture l’a plongé et il s’en ouvre à son grand ami Phileas Lebesgue.