Varia

OJ-italique-1025

I Poeti latini del cinquecento. Esperienze di un commento

Parlare della propria esperienza di antologista e commentatore di testi è un genere accademico che ha tutti i quarti di nobiltà, essendo stato fondato nel 1960 dalla relazione di Contini al Convegno per il Centenario della Commissione per i Testi di Lingua, dal titolo Esperienze d’un antologista del Duecento poetico italiano. Ai nostri giorni, questo esercizio è divenuto quasi una moda ed è stato oggetto di specifici convegni: il seminario di Ascona dell’ottobre 1989 dedicato al Commento ai testi, i cui atti sono stati pubblicati nel ’92 e il convegno pavese dell’ottobre del ’90 sul Commento al testo lirico (atti pubblicati nel ’95).1

Se il documento inaugurale di questo genere, e costume, accademico è un capolavoro di alta filologia, degno di figurare nel Breviario di ecdotica di Contini (1996), il caso che mi concerne, di antologista dei poeti latini del Cinquecento italiano è incomparabilmente più terra terra, sebbene sia destinato a concretarsi in un volume previsto per la stessa collana in cui furono pubblicati i Poeti del Duecento, la serie ricciardiana della Letteratura italiana. Storia e testi.

Il problema filologico-testuale dei poeti latini del Cinquecento, così come ho dovuto impostarlo in mancanza di affidabili edizioni critiche moderne e dato l’alto numero dei prescelti (più di 30 autori) si riduce in verità alla seccatura di reperire le edizioni originali, che furono spesso sorvegliate dagli autori, e di riprodurne il testo emendato (talvolta col ricorso ai manoscritti) degli errori e ammodernato, per esigenza dell’editore, secondo gli usi grafici correnti nelle moderne edizioni dei classici (oxfordiana in testa). Utile allo scopo si è rivelato anche il confronto con le ristampe settecentesche, specialmente quelle molto accurate, procurate dai fratelli Volpi per la loro stamperia Cominiana di Padova, che rappresentano per i maggiori di questi poeti (Vida, Fracastoro ecc.) delle edizioni standard. Questi editori si sono rivelati molto più fededegni di quanto finora non si fosse ritenuto (meno sicuro è il testo della grande raccolta dei Carmina Illustrium Poetarum Italorum pubblicato in undici tomi a Firenze dal 1719 al 1726). I Volpi riproducono le edizioni originali senza notevoli interventi normalizzatori.

Del resto le forme e gli usi grafici si erano già assestati nel ’500, per quella lingua della grammatica che è il latino. Da questo punto di vista, si corrono meno rischi che per gli autori volgari. È abbastanza probabile, anche se ho potuto verificarlo solo sporadicamente, che i criteri degli editori corrispondessero a quelli degli stessi autori. Non ci sono comunque da temere quei rimaneggiamenti in senso normativo che hanno profondamente alterato, poniamo, i testi di Boccaccio o di Equicola, in certe edizioni del Cinquecento.

Come dicevo, tra i latini del ’500 sono pochi quelli che dispongono di edizioni moderne che tengano conto della tradizione manoscritta e a stampa. Posso citare il caso dello Scacchia, ludus del Vida edito nel 1975 da Mario A. Di Cesare, in modo però, dispiace dirlo, tutt’altro che impeccabile, per i criteri con cui è condotta la recensio e perché è sfuggito all’autore un importante manoscritto fiorentino, unico testimone integro di una delle tre redazioni del delizioso poemetto sul gioco degli scacchi. Preferirei poi tacere di un’altra edizione apparsa in Olanda nel 1973, quella dei Lusus di Navagero, che rappresenta addirittura un regresso rispetto all’edizione originale edita postuma nel 1530 a cura degli amici del poeta.

Gli studiosi stranieri (il Di Cesare è, nonostante il nome, americano) sono più attenti dei nostri a questo interessantissimo fenomeno culturale rappresentato dalla poesia latina del ’500 italiano, ma i nostri, sia detto con orgoglio, sono molto meglio attrezzati dal punto di vista della filologia. Valga il proverbio: «ne sa più un pazzo in casa sua che un saggio in casa d’altri».

Solo eccezionalmente, dicevo, ho fatto ricorso a fini testuali, ai manoscritti. Un’eccezione è rappresentata ad esempio da Niccolò conte d’Arco, l’autografo dei cui Numeri è posseduto dal fondo Asburnham della Laurenziana, situata a poche centinaia di metri da casa mia. Insomma il testo dei carmi antologizzati non vuole essere ‘critico’, mi basterebbe che esso fosse almeno affidabile. Ho voluto però, quasi a compensare questo limite che mi sono imposto, offrire tutte le informazioni utili a chi volesse in futuro interessarsi a questi autori e procurarne un’edizione veramente critica. Ho dedicato a questo scopo le lunghe note al testo di ciascun autore, in cui raccolgo in forma di bibliografia ragionata tutte le stampe originali e le prime edizioni (talvolta tarde) e i principali manoscritti che ho potuto rintracciare attraverso Kristeller e ricerche personali nelle biblioteche fiorentine e alla Vaticana. Questa raccolta di materiali si è rivelata un lavoro di notevole impegno, e particolarmente meticoloso per i lirici che prima di raccogliere (eventualmente) la loro produzione in forma organica, hanno disseminato, lungo la loro via, carmi nelle sedi più disparate. Certi autori non sono, sotto questo profilo, problematici: il Vida, ad esempio, che è autore virgiliano, epico, di un grosso poema, la Christias, di poemetti (Scacchia, ludus, Bombyx, Poetica) e di Inni sacri e per il quale disponiamo della, stavolta, ottima Bibliografia del Di Cesare.2

Due ferraresi, invece, hanno richiesto lunghe ricerche, Celio Calcagnini e Lilio Gregorio Giraldi, per i quali è assai alta la dispersione dei testi poetici, spesso rifugiati nelle pieghe delle molte opere che essi scrissero, sui più svariati argomenti, in prosa latina. I Carminum libri tres del Calcagnini furono editi postumi, coi carmi di Ariosto e del Pigna, nel 1553, ma abbastanza intricata è la storia precedente di alcuni dei componimenti ivi confluiti. Per ricostruirla, non mi sono contentato, per Calcagnini e per Giraldi, dei formidabili volumi degli Opera omnia pubblicati tardi (rispettivamente a Basilea nel 1544 e a Leida nel 1696), ma sono sempre risalito alle prime edizioni. Per altri autori, anch’essi dispersivi ma che almeno non erano soliti mescolare i versi alla prosa (per es. Giano Vitale), la ricerca è facilitata dagli Annali degli editori cinquecenteschi: penso agli annali di Giacomo Mazzocchi curati da Fernanda Ascarelli.3

Le norme dei Classici Ricciardi impongono che i testi non in lingua italiana siano affiancati dalla traduzione. Confesso che non mi sarebbe dispaciuto tradurre dei poeti in poesia. Ricordo con invidia un carissimo amico, Pietro Beltrami, che, quando eravamo colleghi a Parma, mi mostrò la sua traduzione in ottonari dello Chevalier della Charrette, che non so se poi abbia pubblicato. La gelosia, per fortuna dei miei poetucci latini, non è stata di spronare all’emulazione, e ben sapendo, come Jago, di non essere – se lo sono – nient’altro che un critico, ho ripiegato sulla prosa. La prosa di un traduttore senile non ha altra ambizione che la chiarezza e altro scopo che aiutare nella comprensione dell’originale. Ma sarebbe stato eccessivo sacrificare tutto a questi due soli intenti. Ho perciò cercato di serbare in questa prosa almeno certi tratti formali distintivi dei testi tradotti, che sono profondamente differenti a seconda delle forme metriche e dei generi letterari: ci sono liriche, elegie, epistole, poemi epici, epilli, nugae catulliane e via dicendo. Non potevo rendere allo stesso modo, che so?, gli esametri del Laocoon, l’eckfrasis con cui Jacopo Sadoleto descrive il celebre gruppo scultoreo riemerso alla luce ai tempi di Giulio II, e i faleci, spiritosi, arguti, concettosi come certi sonetti di Serafino Aquilano, coi quali Giovanni Cotta canta la sua Licori e la sua Rubella. Ho cercato perciò per il Laocoonte, una prosa più sostenuta, dall’ampio giro sintattico, che potesse serbare alcune delle invenzioni dell’originale, e letteraria nelle scelte lessicali orientate sul linguaggio antico della tradizione italiana. Una prosa, invece, nervosa, saltellante, con rime e assonanze facilitate dalla frequenza dei diminutivi dello stile catulliano sarà più adatta a rendere il brio dei faleci di Cotta.

Anche il lavoro della traduzione ha comportanto qualche interessante agnizione di lettura, il riconoscimento, dovuto proprio al linguaggio della nostra tradizione poetica, di inaspettati punti di tangenza tra i latini del Cinquecento (non usciti, per così dire, di repertorio, finché è durata in Italia una seria cultura umanistica) e i poeti del nostro Ottocento. Nel terzo libro del Syphilis di Fracastoro, nella scena in cui i compagni di Colombo uccidono uno stormo di pappagalli sacri ad Apollo, ci si imbatte nella locuzione (vv. 156-157) «cava … Aera» (bronzee canne), una metonimia che in Virgilio, Aen. III 239-240, designa la tromba («dat signum specula Misenus ab alta / aere cavo») ed è invece impiegata da Fracastoro nel significato di canna di arma da fuoco. La traduzione «ferrea canna» vuol mettere in rilievo l’eventuale incidenza che il passo di Fracastoro ha avuto nel Passero solitario di Leopardi: «Odi sospeso un tonar di ferree canne, Che rimbomba lontan di villa in villa» (vv. 30-31). Se si va all’intero contesto del Syphilis in cui compare il sintagma: «Has iuvenum manus ut silvas videre per altas, / Continuo cava terrificis horrentia bombis / Aera et flammiferum tormenta imitantia fulmen / Corripiunt» (vv. 155-158)4 e se ne notano gli intensi effetti onomatopeici, l’influenza di Fracastoro su Leopardi sembra, quanto meno, da prendersi in considerazione.

Un altro episodio interessante è quello in cui ci imbattiamo nel [II libro del] Bombyx del Vida, ai vv. 211-212: «Nam quondam (ut perhibent) cum primos aurea fetus / Nutriret Venus umbrosis in vallibus Idae…».5 È l’inizio della favola eziologica sulla nascita e la metamorfosi del baco da seta, che Vida collega con Venere, in una favola che si svolge, apprendiamo dal v. 230, a Idalio, la città dell’isola di Cipro ove era situato un celebre santuario di Venere (l’«Idalium sacrata sede» di Aen. I 681). Sennonché a Cipro non si trova il monte citato nei primi versi «umbrosis in vallibus Idae». I monti di questo nome, Ida, sono bensì due ma si trovano in tutt’altri luoghi della Grecia e dell’Asia Minore; uno è in Frigia e l’altro a Creta. Il primo, legato agli amori di Venere e Anchise, mentre è noto che nell’altro nacque Giove. La contraddizione è palese e bisogna pensare che Vida abbia confuso la città di Idalio col monte Ida. Sennonché l’equivoco ritorna in una strofe dell’ode A Luigia Pallavicini di Foscolo.

Quel dì che insana empiea

Il sacro Ida di gemiti,

E col crine tergea,

E bagnava di lacrime,

il sanguinoso petto

Al ciprio giovinetto (= Adone)

L’errore di Foscolo fu notato da Giorgio Pasquali6 che ne indica l’origine in Properzio, II 13, vv. 53-54:

Testis qui niveum quondam percussit Adonem

Venantem Idalïo vertice durus aper7

Foscolo, come prima di lui il Savioli, avrebbe preso «Idalio» come aggettivo derivato da «Ida» (che invece darebbe «ideo») e osserva come invece indubbiamente il mito di Adone sia collocato e si svolga a Cipro. Lo scambio tra i due luoghi, Ida e Idalio, può essere in teoria poligenetico. Ma il confronto tra il passo di Foscolo e i versi 229-230 di Vida farebbe invece credere il contrario:

Tum furiis acta huc illuc, clamore supremum

Idalium implevit…8

Anche la scena, come si vede, è la stessa. Vida era stato, dei neolatini, forse il poeta di maggiore successo nel Settecento europeo (importanti sono soprattutto due edizioni, quella dei Volpi e quella di Oxford), e per certi suoi aspetti, poteva non risultare sgradito neppure a Foscolo. I libri della Poetica di Vida, coll’escussione delle remote età poetiche, la celebrazione dei dotti bizantini e il mito del ritorno delle muse da Oriente a Occidente, dopo la caduta di Costantinopoli, ci fanno provare lo stesso fascino mitologico della storia che sarebbe stata la fonte d’ispirazione della poesia foscoliana.

Ma ormai sono inesorabilmente scivolato, dal testo e dalla traduzione dei neolatini del ’500, all’altra questione, quella del loro commento. Per l’ampiezza straordinaria della loro produzione, essi rappresentano un caso davvero singolare nella nostra storia letteraria cinquecentesca. Man mano che il volgare si afferma e prende campo, questi continuano a scrivere in latino come se in Italia si vivesse ancora ai tempi di Augusto, e con l’intento non di superare i modelli classici o di trasferirli al volgare, ma di riprodurli all’infinito, inalterati, quasi che in questi nuovi poeti rivivessero gli antichi. Sono molto lucide le frasi con cui Bernardo Tasso spiega, nella dedicatoria degli Amori a Ferrante Sanseverino del 1534, le ragioni per le quali ha preferito essere un classicista che scrive in volgare piuttosto che un classicista che scrive in latino: «sendo tanto ampio», egli scrive, «e spazioso il campo della Poesia, e segnato da mille fioriti e be’ sentieri, per li quali quegli antichi famosi Greci e Latini camminando, le carte di meravigliosa vaghezza depinsero, non è forse dicevole que’ due soli, o tre, ove quegli le vestigia del loro [alto] intelletto hanno lasciate, di continuo premendo, dir quelle istesse cose con altre parole, o con quelle istesse parole altri pensieri, ch’eglino i loro divinamente scrissero».9

Mi sembra che Bernardo tocchi il punto dolente della poesia latina scritta dai moderni: la ripetitività, quindi la stasi («istesse cose», «istesse parole»), il ristagno di un’ispirazione che ha il terrore di procedere senza le stampelle delle autorità classiche che ne guidano ogni passo. Questo è un limite reale di questa poesia, che l’ha resa invisa fino all’altroieri, e di cui dobbiamo prendere atto.

Essa rappresenta però un fatto culturale di immensa portata e di strordinaria efficacia: i poeti latini del ’500 italiano riprodussero una quantità di temi e di generi letterari antichi, e ne inventarono di nuovi, che furono poi modello alle nascenti letterature nazionali europee. È ovviamente prematuro il bilancio di queste influenze nell’Europa occidentale e orientale. Basterà ricordare qui il genere del lusus pastoralis messo a punto dal Navagero e trasposto in francese da Joachim Du Bellay, e il rifacimento dello Scacchia, ludus di Vida ad opera di Jan Kochanowscki (1555?), che è uno degli ‘incunaboli’ della letteratura polacca del Rinascimento.

I neolatini furono un’avanguardia di tecnici o di esteti più che di poeti, se alla poesia si chiedono valori di espressione dell’individualità che essi, non diversamente dai petrarchisti (coi quali hanno a lungo condiviso il discredito critico) non vollero affidarle.

Su questa poesia, rimane esemplare il giudizio di Gregorovius, che nella Storia della città di Roma nel Medioevo scrive:

Nella nostra cultura, la poesia neolatina rappresenta uno stadio di raffinamento, di passaggio attraverso gli autori classici, anche se, come prodotto poetico, suscita oggi un’impressione di inutilità e di cosa morta. L’artificiosità dello stile, che è già una caratteristica fondamentale dell’antica letteratura latina, è ancora più fastidiosa nell’imitazione; riesumando intera la macchina dell’Olimpo pagano, non si riesce ad infondervi che una vita spettrale. Chi sfoglia oggi le egloghe, le odi, le elegie, i poemi epici del Cinquecento, è quasi indotto ad accusare i loro autori di rimasticatura d’una materia culturale senza vita». Tuttavia, «senza l’imitazione rinascimentale dell’antichità classica, lo spirito dei Greci e dei Romani sarebbe oggi per noi soltanto un repertorio di formule morte e incomprensibili; fu quell’imitazione a ridargli vita, facendolo passare attraverso la critica filologica e la fantasia poetica. Questa fantasia fu la linfa vitale a cui attinsero le ombre classiche per riprendere corpo agli occhi dei posteri; furono questi poeti del Rinascimento, oggi quasi dimenticati, a strapparle per noi dagli inferi.10

Attraverso quali mezzi sia avvenuta, per mantenere la bella immagine omerica di Gregorovius, questa evocazione degli spiriti magni, e la loro reincarnazione presso i moderni, è proprio l’interrogativo a cui intende dare risposta il commento. Indubbiamente, esistono, da poeta a poeta, modi diversi di procedere nell’imitazione. Citerò solo due estremi: c’è chi, come Vida non scrisse verso che non fosse autorizzato da Virgilio e, in subordine, da Lucrezio (già il vecchio Gravina aveva indicato chiaramente questa mistura); dall’altra parte, un poeta morto in giovanissima età, e subito assurto nell’Olimpo dei massimi, nella raccolta dei Carmina quinque illustrium poetarum, Giovanni Cotta, autore di pochissimi versi, si era invece impadronito dello stile di Catullo, dei suoi tic e dei suoi vizi che aveva manieristicamente enfatizzato per scrivere una poesia che, sfuggendo il lato malizioso di Catullo, si adegua al gusto parodico della poesia cortigiana di fine ’400. Molto rare sono quindi in lui le riprese riconoscibili di esatti contesti catulliani.

Ma la maggioranza dei poeti segue la tecnica dell’intarsio di citazioni e allusioni riconoscibili abbastanza chiaramente da un orecchio esercitato ma anche assistito dal ricorso a lessici e concordanze. Ciò che importa a questi poeti è il furto esibizionistico o camuffato teorizzato da Vida nella Poetica:

Aspice, ut exuvias veterumque insignia nobis

Aptemus; rerum accipimus nunc clara reperta,

Nunc seriem atque animum verborum, verba quoque ipsa;

Nec pudet interdum alterius nos ore locutos.

Cum vero cultis moliris furta poetis,

Cautius ingredere, et raptus memor occule versis

verborum indiciis11

(III, vv. 213-19)

Saepe palam quidam rapiunt, cupiuntque videri

Omnibus intrepidi, ac furto laetantur in ipso

Deprensi…12

(vv. 223-225)

Che è l’opposto di quanto Petrarca aveva affermato nell’epistola de imitatione (Fam. XXII 2) a Boccaccio, di preferire uno stile personale, anche se disadorno, a uno stile più elegante, ma accattato.13

Nei latini del ’500, ogni verso è un tassello di poesia altrui (firmato) montato in altro contesto. Si tratta di poesia ipercodificata, nata da una «ruminatio» come ancora Petrarca diceva in quella lettera, dei classici assorbiti fino alle midolla e divenuta consustanziale all’ingegno del lettore-poeta. Questa poesia è un vero prodigio della memoria. Le Muse non erano mai state tanto le figlie di Mnemosyne. Le ricerca delle fonti, cui qui spesso si riduce il compito del glossatore, ci mette in grado di ricostituire, direi verso per verso (cosa che è abbastanza eccezionale), il reale processo creativo attraverso cui un dato testo è passato. Il commento introduce nell’officina del poeta.

Tra i poeti accolti nell’antologia, è naturale che a destare forse maggior interesse siano quelli meglio noti come poeti e autori volgari: i Bembo, i Della Casa, i Castiglione, autori la cui produzione latina si è venuta eclissando dietro a quella volgare. Dei Carmina di Della Casa si è quasi sempre taciuto, ignorandone l’alta qualità e la loro complementarità alle Rime. Di Bembo latino, forse il meno notevole dei tre, si legge qualche scampolo in antologie apposite (quella di Einaudi-Parnaso, Perosa-Sparrow)14 e così accade a Castiglione (la Cleopatra nell’ed. Maier).15 Per questo sceglierò, come saggio di commento, un carme un tempo celeberrimo, e oggi più noto che letto, del Castiglione, l’Alcon. Non spaventi la mole dei rimandi agli autori classici, ma anche umanistici (che del resto tenterò di ridurre all’essenziale), che pullula sotto la superficie apparentemente levigata degli esametri castiglioneschi. Anche in latino, il principio etico e estetico che guida Castiglione è la sprezzatura, la ricerca che sembra naturalezza, la dottrina che si camuffa da spontaneità, proprio come nel Cortegiano, un libro forse ancora più gremito di cultura dissimulata, di quanto già non appaia dal commento del Cian.

L’Alcon è un lungo epicedio di 154 versi, in morte del compagno di studi di Castiglione, il giovane letterato e poeta mantovano Domizio Falcone, precettore del fratello di Castiglione, Girolamo. Falcone era morto nell’estate del 1505, quando Castiglione si trovava a Roma e si adoperava per ottenergli qualche onorevole impiego alla corte papale (ai vv. 105-109 Castiglione lamenta la sua lontananza). In una lettera alla madre Aloisia del 30 luglio Castiglione esprime sentimenti che verranno ripresi nell’Alcon (v. 28 «Optima quaeque rapit duri inclementia fati ?»16 e vv. 80-81 «Communique simul sunt parta armenta labore; / Rura mea haec tecum communia: viximus una», ecc.).17

Leggiamo la lettera che registra uno stato d’animo dal quale nascerà poi il capolavoro retorico dell’Alcon. Questo passaggio dall’esperienza alla poesia, alla letteratura, si verifica di frequente in Castiglione. Il suo fare letteratura nasce da un’esigenza vitale, di conservare nella memoria il passato e consacrarlo letterariamente. A questo trauma della perdita dobbiamo, oltre ad almeno un altro testo di poesia latina castiglionesca, anche il Cortegiano.

La morte del «poveretto Falcone» – scrive Castiglione alla madre – credo mi serà sempre nova, né so quando deba mai sperare lassar la tristezza che ne ho preso, parendome che la sorte habia tolto ad essermi inimica. Ché s’io penso quanti pochi amici hozidì si trovino al mundo, e quanto io potevo disponere de questo meschino, e come quasi da pueritia eravamo insieme nutriti, di modo che niuna persona era al mondo che sapesse integramente l’animo mio, se non lui, oltra li boni costumi, lo inzegno, le rare qualità, l’essermi stato sempre compagno ne le nostre studiose fatiche, de le quale el poveretto adesso cominciava a pigliare e raccogliere bon frutto, e cussì impensatamente, nel fior de la aetà sua, mi ha lassato qui, senza dirmi una parola, che credo gli sia stato più dispiacevole che la propria morte.18

Castiglione non sarebbe Castiglione se anche nello stile colloquiale della lettera non trasparisse l’idealizzazione umanistica dell’amicizia, esemplata sul modello di Cicerone, il cui De amicitia è stato un testo commemorativo in morte «sermonem Laelii de amicitia habitum … paucis diebus post mortem Africani».19

Trascorre poco più di un anno dalla scomparsa dell’amico, il 16 agosto 1506, morì sedicenne anche Girolamo Castiglione. Il fratello che aveva già posto mano all’Alcon, ebbe modo di inserire anche questo lutto (la data tradizionale parla del settembre del 1507, di ritorno dall’Inghilterra) nell’epicedio (vv. 87 sgg.).

L’Alcon è una delle prime prove poetiche di Castiglione – e senz’altro la più impegnativa in latino – nella quale egli manifesta e quasi, giovanilmente, esibisce una padronanza assoluta del genere bucolico nel quale il carme si inserisce con tale autorevolezza da porsi a uno dei suoi vertici. Se esso trova, non tanto un modello esclusivo, quanto la suggestione primaria, e il motivo del canto, nel lamento per la morte di Dafni nell’egloga V di Virgilio che è, coll’idillio di Teocrito (I Θύρσις ἢ ᾠδή), il testo fondante della pastorale funebre, in realtà tutta la tradizione precedente collabora a costruire questo tombeau innalzato alla memoria di Falcone. L’onomastica stessa del carme (ad eccezione del nome di Leucippo col quale Castiglione designa il fratello, che è mitologico) è una sorta di epitome della pastoralità. Il nome di «Alcon» con cui è designato Falcone è di origine virgiliana (Ecl. V, v. 11) e ripreso dai bucolici tardi: Calpurnio (Ecl. V) e Nemesiano (Ecl. II), mentre il personaggio autobiografico di Iola ha lo stesso nome virgiliano (Ecl. II, v. 57; III, vv. 76, 79) che Iolas (aldine), Iollas (edd. moderne), Castiglione assunse (1506) nell’egloga volgare Tirsi, ed è anch’esso ripreso di frequente nei bucolici tardi.

L’architettura del componimento è complessa e vale intanto la pena di schematizzarla. Dopo una parte introduttiva, che descrive il lutto dei pastori tutti e singolarmente di Iola (vv. 1-23), incomincia il lamento di questo che occupa il carme fino alla fine e si articola nelle seguenti sezioni:

a) Invocazione di Alcon (vv. 24-33)

b) Effetti nefasti della sua morte, distribuiti in tre blocchi di varia ma analoga ampiezza (vv. 15, 18 e 16) e che concernono:

1. ambiente pastorale (vv. 34-48) riassunto alla fine (vv. 46-48) nelle sue componenti: «silvae», «pascua», «amnes», «fontes» rievocate a guisa di ritornello, due volte, in ordine variato;

2. dei silvestri e mondo contadino (vv. 49-66) con una lunga riflessione sulla diversità del destino umano rispetto al ciclico rinnovarsi della natura;

3. la società dei pastori, e in particolare Iola, condannato alla solitudine (vv. 67-82).

A questa prospezione sul desolante futuro succede nelle due sezioni seguenti una retrospezione, dominata dal rimorso («Heu!»), sul recente passato:

c) A differenza di Leucippo, Iola non era presente alla morte di Alcon, non ne ha compiuto le esequie né lo ha seguito nella tomba (vv. 83-100)

anzi

d) Mentre questi fatti si svolgevano («Ast ego…») si cullava nella speranza di accogliere Alcon (vv. 101-129). Il vagheggiamento dell’arrivo di Alcon e della vita comune nella campagna romana è realizzato in forma di discorso riferito, il monologo interiore in cui Iola andava attuando colle parole un futuro virtuale contraddetto poi crudelmente dalla realtà.

La sezione finale, infatti

e) Riconduce il protagonista alla presenza della realtà inoppugnabile della perdita, consolata soltanto dalla speranza che il colloquio coll’ombra amata non resti interrotto.

La pena sarà risarcita dai pietosi uffici che egli si propone di rendere al defunto, costruendo un cenotafio e compiendo i riti funebri (vv. 130-154).

Il carme comprende dunque due grandi articolazioni che lo dividono in blocchi quasi equivalenti di versi: il I (vv. 1-82) di carattere spiccatamente bucolico e il II (vv. 83-154) di carattere invece elegiaco, caratteri che le fonti valgono a confermare. Facciamo subito due nomi: da una parte Virgilio, dall’altra Tibullo.

1-23 (Introduzione)

I vv. 1-7 contengono la proposizione del tema e riprendono strutturalmente e verbalmente l’esordio del lamento di Mopso per la morte di Dafni nel testo fondante della pastorale funebre, l’ecloga V di Virgilio.

| Alcon 1 Ereptum fatis primo sub flore inventae | Virgilio 20-21 «Exstinctum Nymphae crudeli |

| 5 Flebant pastores…. | funere Daphnim / Flebant… |

| 7 [Iola] Crudeles superos crudeliaque astra vocabat»20 | 23 Atque deos atque astra vocat crudelia mater»21 |

Anche il v. 2 «nemorum decus» deriva dall’elogio di Dafni (e lo abbrevia): Verg. Ecl. V 32-34 «vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae, / ut gregibus … / … omne tuis».22 Più complessa è la stratificazione dei vv. 3-4, dove la coppia Fauni et Dryades più Pan del v. 4 è di Georg. I vv. 10-11: «Fauni … Dryadesque puellae» e Ecl. V 59 «Pan … Drydesque puellas». Mentre ciò [che] rimane scoperto dal Virgilio bucolico è riempito dal Virgilio epico: 1 primo sub flore iuventae e 6 perfundens lacrimis … ora sono prese rispettivamente da Aen. VII 162 «primaevo flore iuventae» e Aen. XII 64-65 «accepit vocem lacrimis Lavinia matris / flagrantis perfusa genas».23

Bisogna dunque distinguere tra una fonte primaria che presta al testo moderno derivato la sua struttura, non senza lasciarvi anche tracce verbali, e fonti secondarie che contribuiscono con prestiti lessicali o di sintagmi. Il testo derivato è frutto di una contaminazione operata nell’ambito del corpus virgiliano ma mettendo in contatto due stili e due generi diversi: il bucolico e l’epico. Questo vale naturalmente in generale perché se si mettono i particolari sotto la lente, vediamo che l’esordiale ereptum fatis rinvia a Ov. Met. I 358 «fatis erepta».

8-15: Il paragone dell’usignolo che piange i piccoli uccisi dal pastore, cui Castiglione aggiunge la tortora, privata nello stesso modo del consorte, rappresenta l’acquisizione alla bucolica funebre di un elemento già connotato dal lutto e dalla pastoralità qual’è l’analogo paragone che Virgilio adibisce, nelle Georgiche, a rappresentare il dolore di Orfeo, inconsolabile dopo la perdita di Euridice: Virg. Georg. IV 511-515:

Qualis populea maerens philomela sub umbra

Amissos quaeritur fetus, quos durus arator

Observans nodo implumis detraxit; at illa

Flet noctem, ramoque sedens miserabile carmen24

integrat, et moestis late loca questibus implet.25

Il trapianto bucolico è anche storicamente interessante, perché non è escluso che l’idea passasse da questo testo castiglionesco a Garcilaso de la Vega, che utilizza il paragone nell’Égloga I (Nemoroso e Galicio).26

Ma come mai Castiglione aggiunge all’usignolo virgiliano la tortora? Ecco il verso 9: «Aut qualis, socia viduatis compare turtur» che è quasi una citazione di Poliziano, Rusticus, 9: «Dum gemit erepta viduatus compare turtur»27 (ma la fonte comune è Catull. 68, vv. 125-126: «nec tantum, niveo gavisa est ulla columbo / compar»).28 Questa tortora che da Castiglione giungerà a Molza («talis dilecta viduatus compare turtur / ingemuit et crebris questibus astra ferit»), penso sia l’omaggio del poeta a Poliziano, ma forse anche a un suo concittadino, Battista Mantovano che nelle Parthenice Mariana (il rinvio è del Burman, ed. di V. Lotichius Secundus)29 paragona Giovachino afflitto per la sterilità di Anna, alla tortora : «Sicut uti amisso Thalami consorte per agros / tale volat turtur…». Ma a seguire pretesti solo ci si perde in un labirinto (vedi dossier della tortora in Cian, ed. Cavassico).30

Il testo primario rimangono le Georgiche, al punto che la figura di Iola ci appare come replica di Orfeo; essa è infatti un emblema della inconsolabilità. Dice, di Orfeo, Virgilio (vv. 465-466) «Te, dulcis coniunx, te solo in litore secum, / te veniente die, te decedente canebat».31 «Te solo in litore secum» è ripreso sotto, nell’Alcon, al v. 21. Inoltre, Iola come Orfeo non desiste mai dal lamento:

16-17 «Nulla dies miserum lacrimis sine vidit Iolam, / nec cum sol oritur nec cum condit in undas».32 Il concetto è dunque virgiliano, ma la formulazione che ne dà Castiglione è ripresa da un poeta che non si incontra troppo spesso presso i neolatini del ’500, Germanico che negli Aratea scrive (vv. 296-297) «nulla dies oritur, quae iam vacua aequora cernat / puppibus».33

Il distico finale di questa parte introduttiva, che immette nel lamento di Iolas, in discorso diretto: 22-23 «Perditus, et serae oblitus decedere nocti, / rupibus haec frustra et surdis iactabat harenis»34 è un misto bucolico-elegiaco derivato da Ecl. VIII 88 «perdita, nec serae meminit decedere nocti»35 (semplicemente adattato) e Prop. IV xi 6 «nempe tuas lacrimas litora surda bibent».36

24-33 Invocazione di Alcon

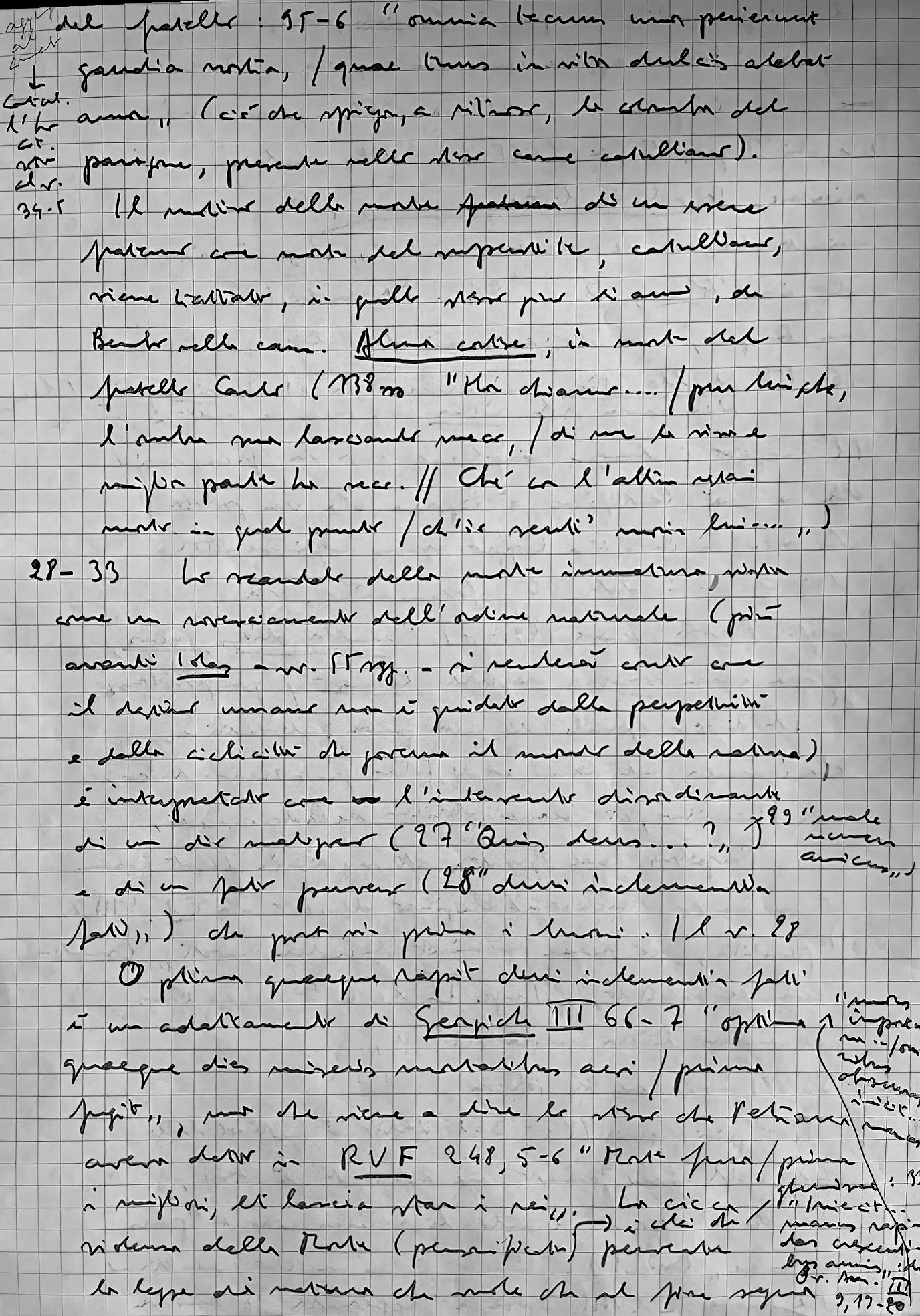

Nei primi versi (24-26) tratta il motivo della morte dell’essere amato come morte di sé stesso, visto che l’altro è, secondo la locuzione corrente «pars animae» (v. 25). Questo è un motivo catulliano, dal carme LXVIII dove è deplorata la morte del fanciullo: vv. 95-96 «omnia tecum una perierunt gaudia nostra / quae tuus in vita dulcis alebat amor»37 (ciò che spiega, a ritroso, la colomba del paragone, presente nello stesso carme catulliano). Il motivo della morte di un essere fraterno come morte del superstite, catulliano, viene trattato, in quello stesso giro di anni, da Bembo nel carme Alma cortese, in morte del fratello (vv. 138 sgg. «Hor chiamo … / pur lui, che, l’ombra sua lasciando meco, / di me la viva e miglior parte ha seco. // Ché con l’altra restai morto in quel punto / ch’io sentì morir lui…»).

28-33 Lo scandalo della morte immatura, vista come rovesciamento dell’ordine naturale (più avanti Iolas – vv. 55 sgg. – si renderà conto come il destino umano non è guidato dalla perpetuità e dalla ciclicità che governa il mondo della natura) è interpretato come l’intervento disordinante di un dio maligno (v. 27 «Quis deus…?»; v. 29 «male numen amicus») e di un fato perverso (v. 28 «duri inclementia fato») che porta via prima i buoni. Al v. 28 «Optima queque rapit dum inclementia fati» è un adattamento di Georgiche III 66-7 «optima quaeque dies miseris mortalibus aevi / prima fugit»38 ma che viene a dire lo stesso che Petrarca aveva detto in Rvf 248, vv. 5-6 «Morte fura / prima i migliori, et lascia star i rei». La cieca violenza della morte (personificata: è colei che ghermisce: 33 «Iniecit… manus rapidas crescentibus annis»: da Ov. Am. III 9, vv. 19-20 «mors importuna … / omnibus obscura, inicit … manus»)39 perverte la legge di natura che vuole che al fiore segua il frutto (la locuzione «mors immatura» è una metafora agricola). Qui la morte ai vv. 30-31 è il pessimo mietitore e il cattivo contadino («Immatura rudis non carpit poma colonus»)40 che abbatte le giovani spighe («Non metuit ante diem… aristas»)41, che coglie i frutti acerbi. Dal punto di vista delle fonti, questi due personaggi sorti dalla metafora agricola di ‘morte immatura’ ricordano però il cinghiale Caledonio di Ovidio, Met. VIII 290-291 che «modo crescentes segetes proculcat in herba, / nunc matura metit fleturi vota coloni»42 e realizzano una delle maledizioni (anch’esse di tipo agrario) delle Dirae virgiliane, v. 17 «immatura cadant ramis pendentia mala».43 Che le Dirae siano un vero e proprio ipotesto di questo brano, lo si comprende più avanti al v. 154 (ultimo verso dell’Alcon): «sunt candida nigra et dulcia amara»:44 cfr. Dirae 98-99: «dulcia amara … fient et mollia dura, / candida nigra, oculi cernunt».45

b1) 34-48 ambiente pastorale

L’inizio «Heu, miserande puer», di Aen VI 882 è ripetuto in seguito ai vv. 49 e 67, formularmente. Con questa sezione, il lutto personale incominicia a riflettersi nella desolazione circostante. Il dolore provato da Iola (35 «Tecum Amor et Charites periere, et gaudia nostra»),46 che ripete il già citato motivo catulliano (ma anche di Ecl. IX 17-18 «heu, tua nobis / paene simul tecum solacia rapta, Menalca»)47 è interpretato come un disastro universale. La morte dell’essere amato è una violazione dell’ordine naturale che comporta la morte della natura. Ritorna, reso più drammatico dall’irreparabilità della perdita, il paradosso per il quale, a Coridone, l’assenza di Alessi faceva sembrare in secca i fiumi (vv. 38-39 «Prata… sicca» ripetono infatti Virg. Ecl. VII 55-57: «… si formosus Alexis / montibus his abeat, videas et flumina sicca. / Aret ager; vitio moriens siccit aëris herba»).48

Ma Alcon è anche, come il Dafni virgiliano dell’Ecl. V, assimilabile al principio fecondatore della natura, e la sua morte determina una sterilità (infecondità) luttuosa. I vv. 40-41 («Infecunda… aristas») partono (come tema) dai vv. 36-37 dell’ecloga: «grandia saepe… avenae». I particolari del quadro sono però desunti dalle Georgiche I 150-151 «ut mala culmos / esset robigo» e 495 «exesa … scabra robigine pila».

Se all’ecloga di Virgilio bastano pochi tocchi, questi non sono sufficienti all’espansivo Castiglione, che indulge al pittoresco e ricerca l’autonomia del dettaglio, passando dalle ecloghe all’Eneide per costituire i versi 43-45:

Impastatus stabulis saevit lupus, ubere raptus

Dilaniatque ferus miseris cum matribus agnos,

Perque canes praedam impavidus pastoribus aufert.49

«Impastatus … lupus» è sintagma di Aen. IX 339-341 e X 723-728 in cui il lupo minaccia gli ovili, mentre la scena stessa della strage è di Aen. IX 565-66 «quaesitum … matri multis balatibus agnum / Martius a stabulis rapuit lupus»50 (ma «ubere raptos» è la celebre clausula di VI 428) e IX 59-63 «veluti pleno lupus insidiatus ovili: /… / tuti sub matribus agni / balatum exercent, ille asper et improbus ira / saevit in absentis»51 e I 635 «pinguis … cum matribus agnis». «Impavidus» di 45 rimanda al «leo … impavidus» di XII 6-8.

b2) 49-66 dei silvestri e mondo contadino

Mi limiterò a parlare dell’immagine del sole che tramonta e risorge, al contrario dell’uomo che, una volta morto, non ritorna alla vita (vv. 57 sgg.).

Intanto, è interessante il modo con cui l’immagine è introdotta: Aspice (57). Modo tipicamente pastorale. Siamo en plein air, e chi pronuncia il lamento, Iola, ci fa vedere, addita il fenomeno che un poeta che scrive nel chiuso della sua stanza introdurrebbe come un paragone (Ut e non Aspice). Il modello del paragone (e qualcosa del suo contenuto) è derivato da un poeta bucolico, Mosco nell’Epitaffio di Bione. Il passo che qui Castiglione prende come guida, è oggi più famoso di quanto non lo fosse ai tempi di Castiglione. Più famoso oggi a causa della tradizione che di quell’idillio di Mosco (il III) fece Leopardi, e che qui cito:

Ahi, tristi noi! poi che morir negli orti,

Le malve o l’appio verde, o il crespo aneto,

Rivivono, e rinascono un altr’anno,

Ma noi ben grandi, e forti uomini, e saggi

Dormiam poiché siam morti, in cava fossa

Lunghissimo, infinito, eterno sonno,

E con noi tace la memoria nostra.

(Entro Leopardi questo paragone può ‘far sistema’ con quello del Tramonto delle luna: «Quale in notte solinga… scende la luna; e si scolora il mondo… Tal si dilegua, e tale lascia l’età mortale La giovinezza»). Castiglione imita Mosco specialmente laddove dice (63-64) «lumina somnus / urget perpetuus tenebrisque involvit amaris»52 che è quasi una traduzione del poeta greco: 104 «εὕδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον».

Rispetto a Mosco però Castiglione introduce una novità: tutto in lui è incardinato sul tramonto e il sorgere del sole. Questo perché la fonte greca non è pura ma giunge contaminata dalla traduzione-imitazione del brano di Mosco fatta dal Sannazaro nell’egloga XI dell’Arcadia (il passo verrà poi imitato da Garcilaso de la Vega nella citata Égloga I, vv. 171-184). Ecco il brano dell’Arcadia, vv. 55-64):

Ahi, ahi, seccan le spine; e poi che un poco

non state a ricoprar l’antica forza,

ciascuna torna e nasce al proprio loco.

Ma noi, poi che una volta il ciel ne sforza,

vento né sol, né pioggia o primavera

basta a tornarne in la tenera scorza.

E ’l sol fuggendo ancor da mane a sera,

ne mena i giorni e ‘l viver nostro inseme,

e lui ritorna pur come prima era.

Si deve aggiungere che l’immagine del sole colla quale Sannazaro contamina Mosco è anch’essa firmata e deriva dai versi quasi proverbiali di Catullo:

Soles occidere et redire possunt:

nobis cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda

(V 4-6)53

Il paragone di Mosco così come viene rielaborato, sulla scorta di Sannazaro, da Castiglione ebbe successo nella poesia neolatina. Un altro grande poeta del secolo, Marcantonio Flaminio, lo riprende in un suo lusus pastoralis che ha anch’esso come protagonista un pastore di nome Iola: inc. «Dum te flebilibus numeris moriturus Iolas / cantat, ades vati, candida Hyella tuo» (Carm. IV xvii). Dice lo Iolas di Flaminio:

Cum silvam glacialis hiems spoliavit honore

Vere novo silvae laeta iuventa redit:

Occidit Oceani cum sol demersus in undas,

Nascitur abducto pulchrior ille die:

At nobis nec laeta suo cum vere iuventa,

vNec mersa immitit funere vita redit.

Ultima cum Parcae legerunt fila severae

Urget perpetuus lumina clausa sopor.54

b3) 67-82 società pastorale

Questa sezione è più prevedibile. Gare pastorali colle freccie e il giavelotto. Canto e amore di Alcon (Licori) e di Iola (Galatea). Amicizia di Alcon e Iola. A costruire questo brano contribuisce sostanzialmente l’enciclopedia virgiliana (L’Ecloghe, le Georgiche e l’Eneide). Spicca su questo fondo neutro e convenzionale la fonte più rara di Silio Italico XIV 471-472 «septena modulatus harundine carmen / mulcebat [Daphnis] silvas»55 che dà il v. 73 «Non tua vicinos mulcebit fistula montes».56 Può anche interessare per la sua tangenza coll’egloga Tirsi il topos pastorale dal nome della donna inciso sulla scorza: 75 «Non tua corticibus totiens inscripta Lycoris»57 e Tirsi 29. 3-4 «in ogni scorza e tronco a passo a passo / scritt’ho la sua bellezza e le mie pene». Gli elementi sono naturalmente derivati dalle Egloghe virgiliane (X 53-54 e V 13-14). Ricorderò che Galatea (v. 76) è la donna di Iola anche nel Tirsi.

Mentre il finale della sezione (81-82 «Rura mea haec tecum communia: viximus una; / te moriente igitur cur nam mihi vita relicta est?»58) vede ancora convergere sullo stesso motivo Castiglione e Bembo di Alma cortese: 155-157 «che sì come un voler sempre ne teme / vivendo, così spenti anchor n’havesse / un’hora, et un sepulchro ne chiudesse».

La lontananza della patria, dagli affetti e dalle amicizie più care porta, nella poesia latina, la firma di Ovidio, autore di elegie Ex Ponto e Tristia. Anche Castiglione patisce qui la condizione dell’esiliato. Lo dice al v. 83 «Heu!, male in me deum patriis abduscit ab ore»59) che allude in termini tra virgiliani (Ecl. I 3 «nos patriae finis et dulcia linquimus arva»60) e tibulliani (II iii 61 «dira seges, Nemesim qui abducis ab urbe»61), alla rottura tra il poeta e il marchese Francesco Gonzaga, avvenuta nel 1504, e che aveva costretto il Castiglione a lasciare Mantova e a venire a Roma.

Perno della sezione c) (vv. 83-100) sono i versi 87-91 (da «Invideo, Leucippe, tibi…» a «Sparsisti et lacrimis») che riprendono la situazione degli Ex Ponto di Ovidio per la morte dell’amico Celso alla quale il poeta esiliato a Tomi non ha potuto assistere. Ha fatto le sue veci presso il defunto un altro amico, Massimo.

La situazione è la stessa dell’Alcon: Leucippo si è sostituito a Iolas nei pietosi uffici. Dice Ovidio (Ex Ponto I ix, 47-54):

Funera non potui comitare nec ungere corpus

Aque tuis toto dividor orbe rogis.

Qui potuit, quem tu pro numine vivus habebas,

Praestitit officium Maximus omne tibi:

Ille tibi exequias et magni funus honoris

Fecit et in gelidos versit amoma sinus,

Diluit et lacrimis maerens unguenta profusis

Ossaque vicina condita texit humo.62

Gli uffici funebri (chiudere gli occhi, baciare le labbra) descrivono una situazione esemplare di morte ‘all’antica’ che Castiglione descrive prendendo dall’Eneide, dagli Amores ovidiani, dalle Selve di Stazio, da Lucano ecc. È una ricostruzione archeologica perfetta tanto che il Serassi commentatore parco ma sceltissimo di Castiglione latino (nell’ed. Roma, Pagliarini, 1760 delle Poesie volgari e latine rispettivamente nel vol. II delle Lettere, Comino 1771) poteva rinviare a due curiosi lavori di erudizione antiquaria, il De Osculis di Martin Kemp (Francoforte 1680) e il De luctu mortuali veterum di Giuseppe Lanzoni (che era ferrarese), edito dal Baruffaldi nel 1738.

La sezione si chiude ricordando (vv. 95-96) l’elegia di Ovidio in morte di Tibullo (Am. III 9, 59-65), invidiando la sorte di Leucippo (il fratello di Castiglione) che ha seguito poco dopo l’amico Alcon nella tomba. Leucippo ha insomma realizzato al posto di Castiglione il desiderio di morire insieme coll’amico, che rinvia al v. 83 «Te moriente igitur cum nam mihi vita relicta est?».63

La vena elegiaca, fortemente colorata di rimorso (Castiglione rivitalizza i suoi modelli con altre dosi di patetico tenute interamente a bada dal filtro distanziante delle forme classiche), che percorre la scena della morte, perdura ai vv. 101-129 (sezione d) che ci dicono, attraverso il monologo interiore di Iolas, quello che avveniva mentre si produceva l’evento funebre. Iolas si beava nell’illusione che l’amico Falcone avesse lasciata Mantova, connotata negativamente (106-107 «linquens colles et inhospita saxa, / infectasque undas et pabula dira veneno»64 ove le paludi mantovane sono evocate a suon di Virgilio, Georgiche, Eneide, e Ovidio Ep.).

La fantasticheria di Iolas è esemplata sull’elegia I 5 di Tibullo. Il poeta viene abbandonato da Delia proprio mentre si cullava nell’illusione di trascorrere felicemente la vita in campagna con lei (19-21 «at mihi felicem vitam … / fingebat demens, et renuente deo. / Rura colam, frugumque aderit mea Delia custos»65), spesso rivisitati da Mesalla (31-32 «huc veniet Messalla meus, cui dulcia poma / Delia selectis detrahat arboribus»66). Ma non resta, a Tibullo, che arrendersi all’evidenza: 35-36 «haec mihi fingebam, quae nunc Eurusque Notusque / iactat odoratos vota per Armenios».67

Tuttavia, più che nel modello classico, la speranza e l’altezza sono minacciate dal disinganno, che vela di preventiva mestizia l’immaginazione del primo, come accade nella Familiare VII 12 di Petrarca (14-15) scritta a Giovanni dall’Incisa in morte (1347) di Franceschino degli Albizzi, testo che probabilmente Castiglione ha avuto presente (cfr. vv. 32-33, 105-106, 110-111, 131) anche per la modalità del monologo. Ecco Petrarca:

Heu michi! nunc recolo; velut, adhuc felix atque integer, proximam abscissionem et instantes miserias presagirem meque confestim scirem optima mei ipsius parte cariturum, brevissimam felicitatem meam nitebar extendere, quid fata mecum agerent ignorans. ‘Veniet’ dicebam, ‘prius me quam grandevum patrem, quam dulces fratres ac sorores visere; iniciam manus ac tenebo, nec magnis viribus opus erit; opitulatorem ex adverso inveniam: amor, qui cum illo habitat, partes mecum faciet’. Iam ille crebro mihi dicere consueverat horatianum illud Tecum vivere amem, tecum obeam libens [Carm. III ix 24]. Sed ecce manus, quas ego sibi inicere cogitaveram, mors iniecit (Fam. VII 12, 14-15).68

Il motivo tibulliano verrà ripreso, attraverso Castiglione, dal Molza, nell’Elegia ad Leonem X, dove vanamente si immagina di trascorrere la vita con Furnia lontano dal mondo cittadino, e che conclude: «Haec ego fingebam, gravior cum nuntius aures / verberat, et tristi me iubet esse foro» (vv. 97-98).69

Nella descrizione della campagna romana (122-123) c’è il gusto, se non romantico, alla Poussin, delle rovine, che conoscevamo dal suo Superbi colli, e voi sacre ruine. E significativo è quell’uso traslato di redolens (122: «Hic redolens sacros primaeve gentis honores»70). L’uso è ciceroniano (Brut. «mihi … ex illius orationibus redolere ipsae Athenae videntur»71), ma ampiamente adottato nella lingua del Cortegiano. Ed è anche la campagna in cui echeggia il ricordo del Virgilio bucolico: v. 125 «Formosum hic Pastor Corydon cantavit Alexim».72 Le allusioni all’egloga II continuano ai vv. 126-129, parafrasi dei vv. 45-50 di Virgilio.

La sezione e) e ultima (vv. 130-154) inscena il crollo delle illusioni e la fine traumatica della vana attesa: tema dei «frustrata …Vota» (132-133). Insorge qui il motivo consolatorio, la speranza che l’anima di Alcon venga ad abitare questi luoghi e ad ascoltare il pianto di Iolas: 135-138 «Huc saltem o!, saltem umbra levi per inaniam lapsu / advolet et, nostros tandem miserata dolores, / accipiat lacrimas imo et suspiria corde / eruta, quasque cava haec responsant antra querelas».73 Il volo dell’anima è risolto in termini ciceroniani (Fam. XIV xvi 2: «eius εἴδωλον mihi advolabit ad pectus»74) e lucreziani (IV 314-315 «in speculum transferetur imago, / inde ad nos elisa bis advolat»75).

E c’è un altro mezzo di consolazione e di conservazione della memoria, erigere un cenotafio sulle sponde dell’Aniene in quella parte della campagna romana presso Tivoli che Castiglione amava visitare coi suoi amici. Da una lettera di Bembo a Bibbiena (3 aprile 1516) sappiamo di una gita a Tivoli a cui prese parte una brigata d’eccezione formata da Bembo, Navagero, Beazzano, Castiglione e Raffaello. Sul piano letterario (esperienza e letteratura si fondono felicemente nella poesia latina di Castiglione) l’idea del cenotafio (vv. 139-141) è derivata dall’Eneide: il tumulo di Deifobo di VI 505-506 in cui Enea dice nell’ombra di lui: «tunc egomet tumulum Rhoeteo in litore inanem / constitui et magna manis ter voce vocavi»76 e il cenotafio innalzato da Andromaca a Ettore nell’esilio di Butroto: III 303-306 «Libabat cineri Andromachae manisque vocabat / Hectoreum ad tumulum, viridi quem caespite inanem / et geminas, causam lacrimis, sacraverat aras».77

I versi finali del carme riconducono, quasi a riconfermarne, nonostante le frequenti divagazioni in altri campi (soprattutto quello elegiaco), l’appartenenza al genere bucolico, entro l’ambito pastorale: 154 «sunt candida nigra et dulcia amara».78 Il paradosso e l’ossimoro, che significa il sovvertimento dell’ordine naturale, riconduce al tema della maledizione (di tipo agricolo) presente nelle Dirae dell’Appendix Vergiliana (98-99 «dulcia amara … fient … , / candida nigra, oculi cernent»:79 le Dirae erano più presenti, col loro v. 17 («immatura cadant ramis pendentia mala»80) al v. 31 dell’Alcon («imatura rudis non carpit poma colonus»81). Ma il tema paradossale era stato adibito ad indicare proprio lo stato dell’abbandono, da Nemesiano, Ecl. II 44-9 «te sine, vae misero, mihi lilia fusca videntur, / pallentesque rosae nec dulce rubens hyacinthus, / nullos nec myrtus nec laurus spirat odores. / At si tu venias, et candida lilia fient / purpureaeque rosae, et dulce rubens hyacinthus; / tunc mihi cum myrto laurus spirabit odores».82 Ma Castiglione riduce il parallelismo quasi da canto popolare dei versi di Nemesiano alla concisione di un’epigrafe tombale.

Se ci si chiedesse ora brevemente, in conclusione, quale possa essere il significato di questo raffinato lavoro d’intarsio di Castiglione latino, al quale, magari inconsciamente, continua a ribellarsi il nostro gusto che accorda una palese o lucida preferenza all’originalità, si possono tentare due risposte. Alla base, non solo della poesia neolatina, ma di tutta la retorica classica, vige il principio dell’ecclettismo, di scelta e rielaborazione entro nuovi contesti di modelli che si siano rivelati i migliori. Non a caso, al principio del II libro del De inventione, Cicerone rievoca l’aneddoto di Zeusi che, dovendo dipingere la perfetta bellezza di Elena, per incarico dei Crotoniati, scelse le vergini più belle della città e ne sintetizzò i tratti in una nuova, composita, immagine mentale che poi raffigurò e realizzò colla sua impeccabile tecnica pittorica. Questo principio pluralistico della bellezza è la radice stessa dell’estetica classica e umanistica: un’unità formale che nasce dall’abbondanza, dalla copia, cioè dalla padronanza dell’intero tesoro della cultura. In un suo interessante volume, intitolato appunto The Cornucopian Text. Problems of writing in the French Renaissance (Oxford 1979, trad. franc. 1997), il francesista Terence Cave cita opportunamente (p. 64 della traduzione) Quintiliano X 1, 19, dove si legge (traduco): «bisogna ritornare su ciò che abbiamo letto e riesaminarlo con cura poiché, come non inghiottiamo il cibo senza averlo masticato e ridotto quasi allo stato liquido per facilitare la digestione, così il frutto delle nostre letture non deve essere consegnato crudo alla memoria, per essere in seguito imitato, bisogna ammorbidirlo e, per così dire, ridurlo a polpa attraverso attente riletture». È facile ritrovare qui l’origine della ruminatio di cui parla Petrarca nella familiare a Boccaccio sull’imitazione.

La poesia degli umanisti, segnatamente quella dei poeti latini del ’500 è il prodotto della memoria creatrice. Essi sapevano benissimo che anche la citazione letterale (il furto come lo chiameranno Vida, ma anche Montaigne) è a suo modo una rielaborazione. Il contesto estraneo in cui essa viene inserita, il tono e l’intento diverso cui essa corrisponde bastano a modificarla, se non nella superficie verbale e nemmeno nel contenuto concettuale, a modificarla nell’intenzionalità cui essa è vòlta. Citazione come nuova pronuncia. Se questa è la forma più bruta di rielaborazione, la possibilità della variazione che modifica il concetto o la forma di una parte che rimane tuttavia riconoscibile sotto le nuove spoglie, garantisce virtualità infinite, pur all’interno di un codice cogente, di imitazione alla poesia in latino dei moderni.

Ma anche un altro dato emerge da questa lettura ‘per fonti’ dell’Alcon, la possibilità di innovare le forme ricevute attraverso la contaminazione dei generi. Sotto questo profilo l’Alcon può definirsi un architesto che subordina al modello primario della poesia pastorale, sottogeneri ben riconoscibili: l’elegia famigliare di Tibullo e di Ovidio, ma anche la descrittività dei paragoni del Virgilio epico e i momenti e i passi non eroici, e cioè quelli familiari e di poesia degli affetti, dell’Eneide. Non per nulla Castiglione sceglie l’episodio patetico di Andromaca esule (essa diventa quasi una proiezione letteraria dello stato d’animo di lui privato di Falcone), quell’episodio da cui un secolo dopo nascerà l’Andromaque di Racine. La poesia sua e degli altri colleghi neolatini intende procurarci il piacere intellettuale (e, per noi che dobbiamo ricercare le fonti, difficile) di riconoscere l’identico sotto il diverso, e viceversa; di volta in volta identità straniate o novità antiche.83

Ms. della conferenza di Giovanni Parenti (Archivio Parenti, Senzano, Val di Pesa)

____________

1 Il Commento ai testi, a cura di Ottavio Besomi e Carlo Caruso, Basel, Birkhäuser, 1992; Il commento al testo lirico. Atti del convegno, Pavia 25-26 ottobre 1990, a cura di Bruno Bentivogli e Guglielmo Gorni, Ferrara, Cosimo Panini Editore, 1995.

2 Mario A. Di Cesare, Bibliotheca Vidiana. A Bibliography of Marco Girolamo Vida, Firenze, Sansoni, 1974.

3 Fernanda Ascarelli, Annali tipografici di Giacomo Mazzocchi, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1961.

4 «Non appena li scorse sulle cime degli alberi, uno stuolo di giovani afferra le bronzee canne tonanti d’orrendo rimbombo e gli ordigni emuli del fumine incendiario».

5 «Un tempo infatti (così raccontano), quando la bella Venere allevava, nelle ombrose valli dell’Ida i primi nati…».

6 Giorgio Pasquali, Stella idalia e stella d’Italia, in «Lingua nostra» III, 1941, p. 55 (la documentazione in Ugo Foscolo, Opere, tomo I, a cura di Franco Gavazzeni, Milano-Napoli, Ricciardi, 1974, pp. 176-177).

7 «n’è testimone il duro cinghiale, che un tempo feriva il bianco petto di Adone sul monte Idalio in caccia».

8 «Poi, aggirandosi furibonda, empiva di grida l’altissimo Idalio…».

9 Bernardo Tasso, De gli Amori di Bernardo Tasso, Venezia, Gio. Antonio da Sabio, 1534, c. A2v.

10 Ferdinand Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo… Illustrata nei luoghi, nelle persone, nei monumenti…, Roma, Società Editrice Nazionale, 1901, p. 575 (poiché però la citazione non corrisponde completamente, l’edizione utilizzata da Parenti è forse un’altra che non ho identificato).

11 «Osserva in che modo possiamo adattare a noi le spoglie e i loro ordinamenti; ora ne accogliamo le brillanti invenzioni, ora l’ordine e il senso delle parole, e addirittura le parole stesse, perché non è vergogna parlare talvolta con la voce di un altro. Quando però trami un furto ai danni di qualche squisito poeta, agisci con somma cautela e bada a occultare la refurtiva invertendo le tracce delle parole».

12 «Spesso taluni, volendo far mostra d’audacia, perpetrano le loro rapine sotto gli occhi di tutti, e godono ad essere sorpresi con le mani nel sacco».

13 Francesco Petrarca, Opere. Canzoniere – Trionfi – Familiarium Rerum Libri, Firenze, Sansoni, 1975, p. 1140.

14 Parnaso italiano. Vol. 4. Poesia del Quattrocento e del Cinquecento, a cura di Carlo Muscetta e Daniele Ponchiroli, Torino, Einaudi, 1971 (vol. 4 del Parnaso italiano) e Renaissance Latin Verse. An Anthology, compilated and edited by Alessandro Perosa and John Sparrow, London, Duckworth, 1979.

15 Il Libro del Cortegiano con una scelta delle Opere minori di Baldessar Castiglione, a cura di Bruno Maier, Torino, Utet, 1964.

16 «ogni cosa gentile ci strappa l’inclemenza del destino inflessibile?».

17 «e insieme acquistammo, con comune fatica, gli armenti; questi miei campi li ho in comune con te: eravamo una cosa sola».

18 B. Castiglione, Le Lettere. Tomo I (1497-marzo 1521), a cura di Guido La Rocca, Milano, Mondadori, 1978, p. 74.

19 Cic. Laelius sive de amicitia, I, dedica.

20 «Strappato dai fati del primo fiore di giovinezza … piangevano i pastori [Iola] imprecava agli dei inesorabili e alle inesorabili stelle».

21 «Le ninfe piangevano Dafni, ucciso da una morte crudele … quando la madre chiama crudeli gli dei e le stelle».

22 «Come la vite onora gli alberi, l’uva la vite, il toro gli armenti, la messe i fertili campi, tu sei l’onore intero dei tuoi».

23 «Accolse con lacrime Lavinia la voce di sua madre, le accese guance inondando».

24 miserabile carmen: clausula ripresa da Castiglione al v. 151.

25 «Come su un pioppo il gemito dell’usignolo fra l’ombra lamenta la perdita dei piccoli, che l’insensibile aratore spiò e dal nido implumi li colse».

26 Cfr. Giovanni Parenti, Per Castiglione latino, in Simone Albonico, Andrea Comboni, Giorgio Panizza, Claudio Vela (a cura di), Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura e filologia italiana, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1996, p. 216 e nota 65.

27 «mentre il tortore pinge vedovato».

28 «né mai alcuna colomba tanto gioì del bianco compagno».

29 Petri Lotichii Secundi Solitariensis Poëmata omnia, quotquot reperiri potuerunt… Notis & Praefatione intruxit Petrus Burmanus Secundus, Amsteldaemi Ex Officina Schouteniana, A. 1754.

30 Le Rime di Bartolomeo Cavassico notaio bellunese della prima metà del secolo XVI, con introduzione e note di Vittorio Cian e con illustrazioni linguistiche e lessico di Carlo Salvioni, I, Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1969 (rist. anast. dell’ed. del 1893), nota 26 alle pp. CCXIX-CCXXV.

31 «te dolce sposa, te sul lido solitario a se stesso, te al sorgere del giorno, te al suo tramontare rammentava».

32 «Né quando sorge, né quando il sole si nasconde in mare, mai un giorno vide senza lacrime lo sventurato Iola».

33 « Pas de jour qui offre le spectacle d’une mer vide de vaisseaux ».

34 «E, ormai inoltrata la notte, scordandosi di rientrare, sapeva soltanto ripetere, invano, alle rupi e ai sordi deserti queste parole».

35 «senza pensiero di ritirarsi innanzi alla tarda notte».

36 «sordi al tuo pianto berrebbero le tue lacrime i lidi».

37 «insieme a te è scomparsa ogni mia gioia: la nutriva, finché sei vissuto, il tuo tenero affetto».

38 «I giorni più belli della vita per i miseri mortali sono i primi a fuggire».

39 «la morte crudele … su tutto getta le sue mani nere».

40 «Il rozzo colono non coglie acerbi frutti».

41 «Il mietitore non miete premature le tenere spighe».

42 « [Questo stesso] ora calpesta le messi germoglianti, ancora in erba, ora le falcia quando sono mature».

43 «cadano immaturi i frutti pendenti dai rami».

44 «il bianco in nero, il dolce si muta in amaro».

45 «prima il dolce diverrà amaro, il morbido duro, prima gli occhi scambieranno il nero col bianco».

46 «con te Amore e la Grazie perirono, e la mia gioia».

47 «Ohimé, per poco insieme con te il conforto che abbiamo da te non ci fu tolto, o Menalca!».

48 «se Alessi grazioso lascia i miei monti, vedresti i torrenti asciugarsi».

49 «Il lupo digiuno imperversa negli stazzi e feroce dilania colle povere madri gli agnelli strappati alla poppa e facendosi strada fra i cani, impavido priva della preda i pastori».

50 «quello che cerca la madre con molti belati, un agnello dalle stalle rapisce il lupo marziale».

51 «come un lupo in agguato davanti a un ovile pieno,… sicuri sotto le madri gli agnelli i loro belati ripetono, quell’altro, aspro e inferocito dall’ira, sfoga la sua crudeltà sugli assenti».

52 «un sonno eterno ci sigilla gli occhi e li avvolge di tenebre amare».

53 «Il sole sì che tramonta e risorge; noi, quando è tramontata la luce breve della vita, dobbiamo dormire una sola interminabile notte».

54 Carm. IV xvii 87-94.

55 Punicorum libri, XIX 471-72: « de son chat modulé sur les sept tuyaux de la flûte, il envoûtait les forêts ».

56 «Non blandirà più i monti vicini la tua zampogna».

57 «né più la tua Licori, celebrata da te su tante cortecce».

58 «questi miei campi li ho in comune con te: eravamo un cosa sola; perché dunque mi hai lasciato in vita, morendo?».

59 «Ahimé, l’iniquo sdegno degli dei mi scacciò dalla patria».

60 «noi lasciamo la nostra patria e i dolci campi».

61 «[te] che conduci lontano dalla città la mia Nemesi».

62 « Celui qui l’a pu, celui que, vivant, tu tenais pour un dieu, Maxime, t’a rendu tous tes devoirs. Il a célébré sollennellement la cérémionie de tes obsèques et répandu l’amome sur ton sein glacé, dans ton chagrin, il a mêlé aux parfums les larmes qu’il répandait, il a enseveli tes ossements et les a recouverts d’une terre voisine ».

63 «perché dunque mi hai lasciato in vita, morendo?».

64 «abbandonando le inospitali pietraie dei suoi colli e i putridi stagni e i pascoli infetti di veleno».

65 «Io invece mi immaginavo una vita felice, folle ! se tu ti fossi salvata; ma un dio non volle. “Coltiverò i campi, e mi sarà accanto, custode delle messi, la mia Delia”».

66 «Qui verrà il mio Mesalla, e a lui dia dolci frutti, spiccandoli da alberi scelti».

67 «Queste cose io sognavo, ma Euro e Noto disperdono ora questi sogni per l’odorosa Armenia».

68 «Ahimé, ora mi ricordo: come se, quantunque ancor lieto e tranquillo, io presagissi il prossimo distacco e l’imminente dolore e sapessi che è presto sarei stato privato della miglior parte di me, io cercavo di prolungare la mia breve felicità, ignaro di quel che il fato mi preparava. ‘Verrà’, dicevo ‘verrà da me, prima che dal vecchio padre, dai dolci fratelli e dalle sorelle; e io l’afferrerò e lo terrò stretto, né avrò bisogno di gran forza, che troverò in lui un ausiliario; l’amore, che è in lui, prenderà le mie parti’; ché spesso egli soleva ripetermi quel verso d’Orazio: Ch’io teco viva, e con te lieto muoia. Ed ecco che quelle mani ch’io voleva porgli addosso, gliele pose la morte».

69 Edita da Fedele Baiocchi, Sulle poesie latine di Francesco Maria Molza. Saggio, in «Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di Filosofia e Filologia, XVIII, 1905, pp. 1-172, alle pp. 155-158.

70 «qui, spirante ancora la santa maestà dei prischi abitatori».

71 Cic., Brut. 83, 285: «io conto, io sento nelle sue orazioni il profumo stesso di Atene».

72 «qui Coridone pastore cantò il bell’Alessi». L’allusione è al celebre esordio di Virg., Ecl. II.

73 «Oh! la sua ombra, almeno, almeno lei, commossa dal mio dolore, qui giunga a volo per agile tratto di cielo, e ascolti le lacrime e i gemiti che traggo dal profondo del cuore, e il lamento cui solo rispondono questi antri profondi».

74 In realtà Fam. XV 16 a Caio Cassio Longino: «[se io mi metto a pensare all’isola Britannia,] l’immagine di essa deve volare dentro la mia mente».

75 «l’immagine passa di specchio in specchio, e di lì vola a noi ripercossa due volte».

76 «Allora ti ho innalzato un cenotaffio sulla spiaggia retea, e ho invocato tre volte i tuoi Mani a gran voce».

77 «offriva Andromaca e le ceneri e i mani invocava di Ettore innanzi a un tumulo di verdi zolle, vuoto, consacrato insieme a una coppia di are».

78 «il bianco in nero, il dolce si muta in amaro»

79 Vedi nota 45.

80 Vedi nota 38.

81 «Il rozzo colono non coglie acerbi i frutti».

82 « Sans toi, hélas ! Pour le malheur que je suis, les lis paraissent noirs, pâles les roses et l’hyacinthe perd la douce nuance de son rouge; ni le myrte, ni le laurier n’exhalent le parfum. Pourtant, su tu viens, les lis prendront leur blancheur éclatante, les roses leur écarlate et l’hyacinthe la douce nuance de son rouge ; alors, pour moi, le myrte et le laurier exhaleront leur parfum ».

83 Seguono questi appunti a lapis per un finale estemporaneo: «Viaggio nel regno dei Morti (Gregorovius). “Siete voi qui ser Brunetto”? Paradosso di Pierre Menard autore del “Chisciotte”», che chiamano in causa il Gregorovius qui cit., a p. 327, nota 10, la meraviglia dantesca nell’incontro con Brunetto e la figura borgesiana di Pierre Ménard, eleborata in una novella di Ficcions (1944). Borges proponeva il ritratto di uno scrittore, con il quale immaginava una corrispondenza fittizia, intento a fornire una riscrittura «à l’identique» ma anacronistica di alcuni capitoli del Chisciotte, che lo scrittore argentino giudicata, con evidente paradosso, infinitamente migliore dell’originale. È appena il caso di osservare come la figura di Piere Ménard sia stata assunta, volta volta, come simbolo di una riflessione sulla traduzione (Blanchot, Steiner), come precursore dell’estetica della ricezione (Jauss) o ancora come esempio di riscrittura (Genette) o di reimpiego di ‘seconda mano’ (Compagnon), ecc. Cfr. A. Welfringer, Théoriser avec Pierre Ménard, «Fabula. Littérature Histoire Théorie», n. 17, luglio 2016: numero intitolato «Pierre Ménard, notre ami et ses confrères» (in https://www.fabula.org/ – data ultima consultazione 2 novembre 2022).