Varia

OJ-italique-552

Leggere Petrarca nel 1501

Occorre fare violenza alle nostre abitudini inveterate di lettori del ventunesimo secolo per immaginare quale dovette essere la reazione di quei lettori che per primi ebbero tra le mani il «petrarchino» originario, cioè l’edizione in-ottavo delle Cose volgari di Messer Francesco Petrarcha (Canzoniere e Trionfi) pubblicata a Venezia da Aldo Manuzio nel luglio del 1501.

Il volume del Petrarca è il terzo della collana di testi in-ottavo che Manuzio prese a stampare a partire da quel medesimo 1501: preceduto dal Virgilio (aprile) e dall’Orazio (maggio) e seguito dal Giovenale e Persio (agosto). Era la prima vera collana della storia della stampa. Il formato «tascabile» non prevedeva – com’è noto – la presenza del commento: i volumi della collana erano idealmente indirizzati a un lettore sufficientemente colto da poter accedere direttamente all’intelligenza dei testi senza necessità di filtri esegetici, il che promoveva implicitamente il concetto di un canone letterario fondato sull’eccellenza degli autori e dei testi selezionati.

La mossa era ardita e assai rischiosa; ma la fiducia di Manuzio trovava ragion d’essere nell’efficacia delle innovazioni che egli veniva introducendo nella propria prassi editoriale e tipografica. Anche se tali innovazioni formano un elenco imponente, conviene nondimeno ricor- darne almeno le principali, dal momento che, più di cinquecento anni dopo, ancora ne siamo i non sempre consapevoli beneficiari. Il carattere corsivo, dall’aspetto caratteristicamente inclinato e compresso rispetto al tondo romano, è forse l’invenzione più celebre, dovuta all’ingegnoso collaboratore di Manuzio, il bolognese Francesco Griffo; del medesimo Griffo è l’altrettanto geniale creazione, tecnicamente anche più ardua, dei caratteri greci aldini: in quattro versioni differenti, l’ultima delle quali disegnata e incisa per la collana in-ottavo.1 Entrambi i caratteri corsivi della collana, il latino e il greco, soddisfacevano alla doppia esigenza di comprimere il testo entro uno spazio ridotto senza comprometterne la leggibilità. Insieme con il carattere latino corsivo e più specificamente nei due testi volgari della collana, il Petrarca del 1501 e il Dante del 1502 (dopo un primo esperimento di cui si dirà più innanzi), si impose un nuovo sistema di interpunzione e di notazione che, mutatis mutandis, è il medesimo in uso ancora oggi: è il sistema cosiddetto dei sei segni – virgola, punto e virgola, doppio punto, punto, punto interrogativo, parentesi – corredato di apostrofi e accenti, oltre che caratterizzato da una regolarità inusitata nella divisione delle parole.2 Con le stampe manuziane fecero anche la loro prima apparizione segni ancillari altrettanto fortunati, come le virgolette per le citazioni e la lineetta per separare le parole alla fine del rigo e andare a capo. Nella sfera che attiene alla confezione del libro, sono da ricordare la numerazione delle pagine (e non più delle sole carte) e, per lavori che richiedessero puntuale e frequente consultazione, anche delle linee all’interno di ogni pagina, sì da consentire la compilazione di un indice: altra celebre invenzione manuziana. E ancora: l’invenzione dell’appendice; l’utilizzo della prefazione in modi sorprendentemente disinvolti e accorti al tempo stesso; la pubblicizzazione dell’impresa attraverso la pubblicazione dei primi cataloghi di vendita.3

Va da sé che queste e altre innovazioni non si manifestarono tutte insieme. Al contrario, esse testimoniano di un progressivo adattamento alle circostanze che nel giovane mondo dell’editoria mutavano rapidamente di giorno in giorno. Sulla stupefacente abilità di Manuzio nel condurre un’impresa editoriale sempre all’avanguardia e con l’occhio comunque già rivolto alla mossa successiva, quasi guidato da un istinto preveggente, ha scritto pagine memorabili Carlo Dionisotti.4

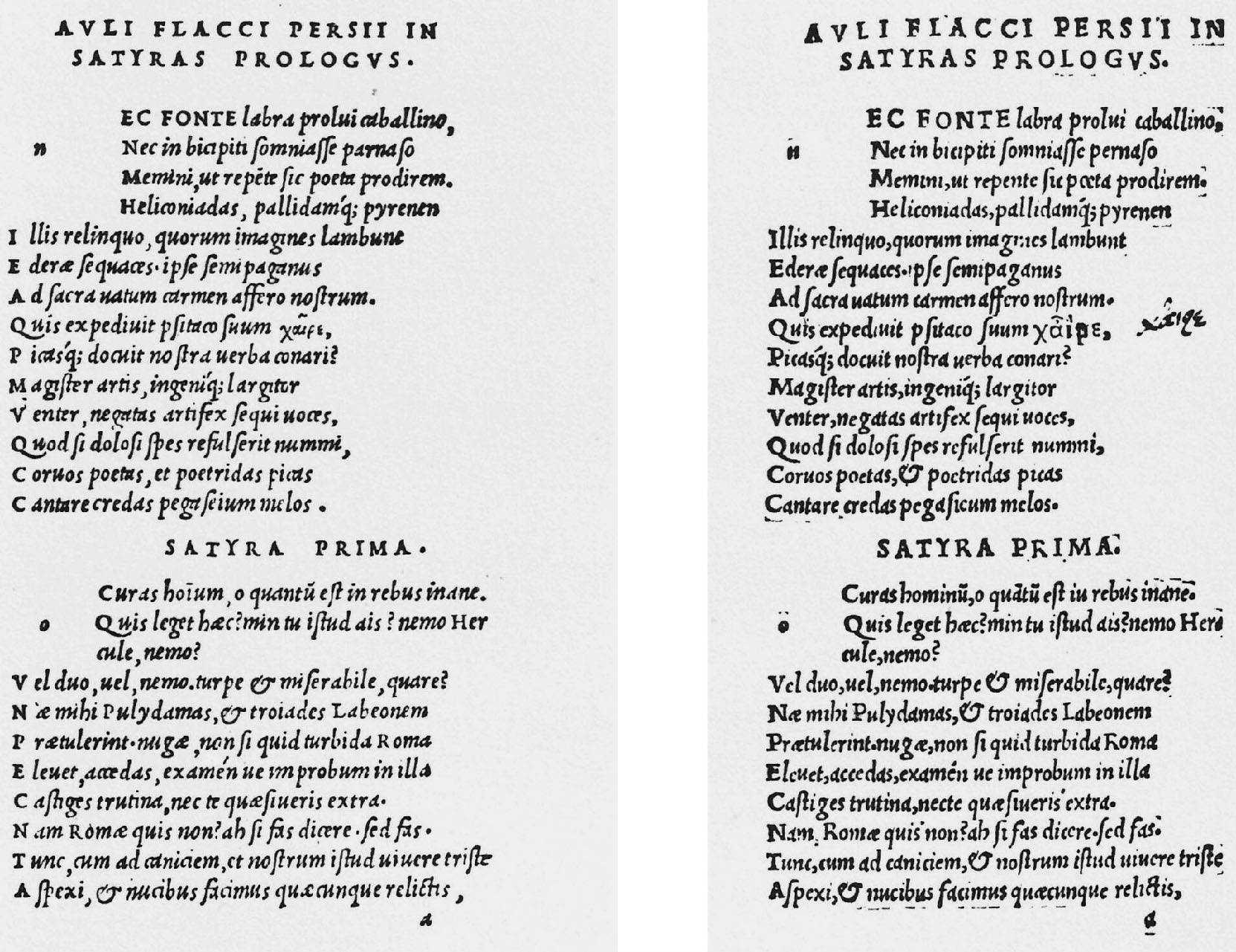

Si dice spesso che il modello manuziano abbia goduto di enorme successo, di cui è testimonianza la sua diffusione a livello mondiale: il che è indiscutibilmente vero. Detto questo, occorse tempo, e un processo alquanto tortuoso, prima che le innovazioni manuziane prendessero fermamente piede. Dall’esperta selezione di autori per l’inserimento nella collana alla soluzione di problemi tecnici specifici, il sistema aldino doveva essere adottato in blocco perché ne fosse apprezzata appieno l’efficacia. Un esempio, minimo ma rivelatore, mostra come persino uno sguardo interessato a replicare con esattezza ogni minimo particolare delle stampe aldine potesse non individuare a prima vista l’insieme degli ingredienti che compongono l’originalissima ricetta del nuovo genere di libro. È noto che, a partire dal 1502, Lione fu sede di un’intensa attività di contraffazione delle edizioni aldine. Centro commerciale dei più prosperi, la città francese ospitava ricche comunità di Italiani provenienti da centri tradizionalmente ostili o quantomeno rivali a Venezia, come Firenze, Genova, Lucca; la distanza geografica era inoltre tale da non far temere provvedimenti punitivi o ritorsioni.5 Concepite per sottrarre alle stampe aldine parte del florido mercato italiano, le falsificazioni lionesi mostrano notevole abilità di esecuzione e un’altrettanto notevole capacità di progressivamente migliorare l’imitazione del modello. Rivelatore è però il primo incontro con una novità assoluta come il maiuscoletto di Aldo: a dimostrazione di come anche a un abilissimo falsificatore possa sfuggire la complessità di una soluzione, qual è quella aldina, ponderata ed eseguita con attenzione certosina ai più minuti particolari. Il confronto di una pagina del Giovenale e Persio di Aldo (agosto 1501) con quella corrispondente della contraffazione lionese (1502) [Fig. 1] mostra infatti che, se i Lionesi avevano ben compreso che le lettere maiuscole aldine non sono inclinate come le minuscole, non si erano d’altro canto resi conto che quelle medesime maiuscole hanno taglia ridotta, e che da questa loro caratteristica deriva un nuovo rapporto tra maiuscole e minuscole e una maggiore ariosità di spazi bianchi (ravvisabile in tutta la pagina, ma soprattutto nell’area del titolo): l’effetto estetico della mise-en-page manuziana dipende anche da questo ritocco minimo ma decisivo. A onor del vero, tuttavia, i Lionesi impiegarono pochi mesi a ravvedersi e a produrre un maiuscoletto, se non identico, quantomeno sufficientemente simile a quello aldino.6

Fig. 1. A sinistra una pagina del Giovenale e Persio aldino (agosto 1501), a destra la pagina corrispondente della contraffazione lionese (1502), da Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, a cura di Giovanni Orlandi. Introduzione di Carlo Dionisotti, 2 voll., Milano, Il Polifilo, 1975, I, Tav. VIII.

Altri stampatori, mossi da emulazione e da rivalità, tentarono soluzioni parzialmente imitative entro i limiti consentiti dai loro mezzi. Paolo Trovato ha mostrato come il nuovo sistema di interpunzione e notazione venisse progressivamente accolto dagli stampatori nel corso del primo Cinquecento e come sulle decisioni di questi pesassero fattori di ordine economico come, per esempio, l’opportunità di affrontare o meno il costo dell’incisione e fusione di caratteri speciali, come vocali accentate o apostrofi.7 A tali considerazioni se ne aggiungevano altre di natura culturale: per esempio, la percezione dell’apostrofo come segno estraneo all’alfabeto latino, ovvero come «troppo greco». Vi furono pertanto esitazioni e persino forti resistenze; ma la vittoria del nuovo sistema fu tale da indurre Lodovico Dolce a dichiarare, non più tardi del 1550, inimmaginabile un tempo in cui i testi non avessero ricevuto cure analoghe a quelle prodigate su di essi nell’officina manuziana. Alludendo agli esemplari pre-cinquecenteschi dove l’impiego per lo più erratico, o quantomeno presunto tale, dell’interpunzione appariva ormai come trascuratezza inaccettabile, Dolce osava anzi asserire che, prima della rivoluzione aldina, «il Petrarca e Dante [...] non era alcuno [...] che sicuramente ardisse di leggere».8

Il «leggere sicuramente» di Dolce equivale, per lui come per noi lettori del secolo ventunesimo, al poter contare su di un testo la cui ortografia e interpunzione offrano sufficienti garanzie di regolarità e omogeneità. Su questo aspetto conviene indugiare un poco.

Mentre per i testi latini e greci ospitati nella collana aldina in-ottavo si conservò in linea di massima l’interpunzione antica fondata sul cosiddetto sistema «dei tre punti» (pur con qualche adattamento, come per esempio l’aggiunta della virgola), per le opere in volgare dei due autori moderni, Petrarca e Dante, fu concepito, come si è già anticipato, un sistema assai più analitico e ricercato: il cosiddetto sistema «a sei segni». Prima tuttavia di applicarlo a quei due testi, Pietro Bembo ne aveva saggiato l’efficacia – quasi come coup d’essai – in un suo breve dialogo latino, De Aetna, stampato in carattere romano tondo presso Manuzio nel febbraio del 1496 (1495 more Veneto). Il De Aetna è dunque il primo testo a stampa in cui il nuovo sistema dei sei segni operi per l’intera lunghezza del testo.9

La pubblicazione del De Aetna si situa entro la cosiddetta «fase greca» di Manuzio, che raggiunge l’acme fra il 1495 e il 1499, e segue alla «fase greca» di Bembo, situata fra il 1492 e il 1494, corrispondente ai due anni trascorsi a Messina dal giovane patrizio veneziano per impararvi il greco sotto la guida di Costantino Lascaris (il De Aetna rievoca per l’appunto l’ascesa al grande vulcano). Non paia ozioso rammentarlo: l’elemento greco è infatti determinante per la definizione del sistema interpuntivo e anche, come si vedrà, dell’assetto ortografico dei due testi volgari della collana.

Un segno in particolare – il punto e virgola – appare per la prima volta nel De Aetna, frutto probabile di una rifunzionalizzazione del segno convenzionale greco per l’interrogativa e forse incrociato – come è stato osservato – con elementi provenienti dalla tradizione manoscritta latina.10 Bembo lo impiegò per segnare una pausa di durata intermedia tra la virgola (comma) e il doppio punto (colon): di qui, presumibilmente, il termine di semicolon tuttora corrente in tedesco e in inglese, che né Bembo né Manuzio, per quanto si sa, utilizzarono mai, e che sembrerebbe aver fatto la sua prima apparizione con Giusto Lipsio verso la fine del secolo sedicesimo.11

Le diciannove linee di testo della prima pagina del De Aetna presentano ben nove punti e virgola. Per ritrovare tanto entusiasmo per questo segno e, più in generale, per gli aspetti squisitamente grafici e paragrafematici della scrittura occorre forse attendere l’apparizione, quattro secoli più tardi, di Virginia Woolf (alla quale così bene si attaglia la celebre caratterizzazione del personaggio di Gwendolen in The Figure in the Carpet di Henry James: «she felt in italics and thought in capitals»).12 Dopo quei primi trasporti di neofita, Bembo raggiunse un maggior senso di proprietà e regolarità nel Petrarca del 1501 e nel Dante del 1502, di cui fu scrupolosissimo editore. Ivi, oltre a segnare la pausa di media durata, il punto e virgola assolve a compiti più specifici come, per esempio, l’introduzione di frasi relative (con quell’utilizzo immediato dopo la prima parola del Canzoniere: «Voi; ch’ascoltate [...]»), la segnalazione del discorso diretto, la scansione di enumerazioni.13 Quando si guarda al Petrarca del 1501, lo si guarda come al capostipite di una forma speciale di libro e di un modo di leggere nel quale noi lettori moderni ancora ci riconosciamo. È naturale che si tenda allora a guardare alla sua discendenza, alla sua fortuna. Più difficile è invece trovare qualcosa di analogo a monte, perché nulla esiste di paragonabile. Non mi riferisco ai modelli manoscritti che Manuzio utilizzò per il corsivo e per il formato dei nuovi libri, modelli che egli stesso ci dice aver reperito nella biblioteca di casa Bembo.14 Mi riferisco invece a un sistema d’interpunzione e di notazione, e più in generale a un’idea di lingua volgare, per cui non esistevano modelli utilizzabili. Eppure, con il Petrarca del 1501 si ha la sensazione di assistere all’avvento di un sistema già perfettamente calibrato: come vedere Pallade Atena nascere adulta e formata dalla testa di Zeus. Come ciò sia avvenuto può essere in parte spiegato guardando a un contesto culturale ben preciso – l’ellenismo veneto – entro i limiti di una finestra temporale relativamente stretta, compresa tra il 1495 e il 1501.

Quegli anni sono particolarmente memorabili per lo sforzo titanico compiuto da Manuzio di imporsi come editore di testi greci. C’è infatti generale consenso sul fatto che il nuovo sistema d’interpunzione si ispiri a sistemi analoghi presenti nei testi greci maneggiati da Manuzio e da Bembo. Termini di origine greca come comma, colon, periodo e parentesi, insieme con le funzioni a loro variamente attribuite, erano stati fatti propri dai grammatici latini e trasmessi attraverso il medio evo per il doppio canale della pratica scrittoria e dell’insegnamento grammaticale; nella generale reviviscenza degli studi greci nell’Italia del Quattrocento, tuttavia, quei medesimi termini e funzioni erano tornati a essere esaminati e giudicati alla luce dei testi greci, trascritti e editi secondo la tradizione grammaticale bizantina.

I nuovi segni mutuati e in parte risemantizzati dal greco possono interpretarsi come uno dei tanti sintomi di un’idea assai diffusa in quell’età: che cioè la natura del volgare (o dei volgari) d’Italia fosse caratterizzata da una speciale «conformità» con quella della lingua (o delle lingue) degli antichi Elleni.15 A questo proposito, un’interessante considerazione si legge nella prefazione di Manuzio alla grande e composita silloge di glossari e scritti grammaticali greci dell’agosto 1496, il Thesaurus, cornu copiae et horti Adonidis, pubblicata appena pochi mesi dopo il De Aetna di Bembo. Il passo è assai noto, ma conviene rileggerlo e riesaminarlo almeno in parte. Dopo avere affermato che i Greci plasmano le proprie locuzioni come la cera («utuntur dictionibus ut caera») per via di una morfologia che consente infinite variazioni, sottrazioni e aumenti di lettere e sillabe anche in virtù delle variazioni dialettali, e dopo avere dimostrato – forzando magari un poco la dimostrazione – come essi possano modificare un vocabolo nei modi sopra accennati fino a ottenerne un altro che non conservi una singola lettera di quello originario («ubi ne una quidem littera est primitivi»), Manuzio introduce il paragone con i volgari d’Italia:

His linguis ac figuris variis habent illi miram licentiam: addunt, detrahunt, trasmutant, invertunt: quid non faciunt? denique utuntur dictionibus ut caera. Si poetae Graeci voluerint, ho ánthropos éstai ónos, híppos, boũs, kíon [Platone, Eutidemo, 298D], longe melius ostendent hominem esse asinum, quam sophistae. [č] Imitamur tamen hanc linguarum varietatem et copiam lingua vulgari: non enim eadem est Romanis lingua, quae Parthenopaeis, quae Calabris, quae Siculis; aliter Florentini loquuntur, aliter Genuenses; Veneti a Mediolanensibus lingua et pronuntiatione multum intersunt; alius Brixianis, alius Bergomatibus sermo. Quod Latine caput, vulgo Romani capo appellant; Veneti vero abiectione p litterae per concisionem dicunt cao; at qui Padum accolunt, ex ao crasin facientes, co. Item cenato, cenao, cenó, et id genus innumera. Sic Graeci dicunt communiter toũ kératos, Iones vero, apobolẽi toũ t, kéraos, at Dores, katà krãsin, kéros. Quid, quod unaquaeque urbs peculiarem habet linguam, plerunque etiam in eodem oppido varie loquuntur? Utinam tantam copiam Latine haberemus: longe antecelleremus Graecos.16.

Nell’uso svariato di tali dialetti e forme essi mostrano una straordinaria libertà: aggiungono, tolgono, scambiano, invertono, si permettono di tutto; insomma, plasmano le locuzioni come la cera. Se i poeti greci volessero, «l’uomo diverrebbe asino, cavallo, bue, cane» [Platone, Eutidemo 298D]; dimostrerebbero che un uomo è un asino assai meglio dei sofisti. [...]. Tale copiosa varietà dialettale noi imitiamo però usando la lingua volgare. Difatti la lingua dei Romani è diversa da quella dei Napoletani, dei Calabresi, dei Siciliani; i Fiorentini parlano in un modo, i Genovesi in un altro; i Veneti differiscono di molto dai Milanesi per lingua e pronuncia; diversa è la parlata dei Bresciani da quella dei Bergamaschi. Ciò che in latino si dice caput, a Roma è pronunciato comunemente capo; i Veneti, omettendo la lettera p per sincope, dicono cao; ma gli abitanti della Valle Padana, contraendo ao, dicono co. Del pari si ha cenato, cenao, cenó, e molti altri casi del genere; come i Greci dicono generalmente tou kératos, ma gli Ioni, per caduta della t, kéraos, e i Dori, per contrazione, kéros. Si può affermare che ciascuna città abbia un suo proprio dialetto; il più delle volte, per giunta, si hanno parlate diverse all’interno di una stessa località. Sarebbe bello se avessimo altrettanta varietà in latino: lasceremmo di molto addietro i Greci.17

Il tono, tra il serio e il faceto, rimane tale per tutta la durata del paragrafo citato e oltre; vi si insinua tuttavia anche una nota di positivo stupore, che si scioglie in un caratteristico verdetto sulla penuria della lingua latina a paragone della greca. Era, questo, paragone tòpico nell’antica Roma; Manuzio lo riprende e adatta alla luce della situazione linguistica quattrocentesca, in virtù della quale la penuria dei Latini gli si palesa non tanto nell’ambito del lessico filosofico e scientifico, come era solito avvenire ai tempi di Lucrezio («propter egestatem linguae», I, 139; «patrii sermonis egestas», I, 832; III, 260) e di Cicerone («in hac inopi lingua», Fin. III, 51), quanto piuttosto nel campo della morfologia e della formazione delle parole. La questione è pertanto di penuria di forme, non di lessico specialistico. Al grammatico Manuzio, più della copia verborum, interessa la copia formarum, cioè i congiunti concetti di copia «morfologica» e di varietas contrapposti a quello di egestas: in questo passo egli è infatti mèmore di quanto Quintiliano aveva osservato sulla libertà dei Greci nel formare nuove parole («Fingere [...] Graecis magis concessum est [...]», Inst. VIII, 3, 30) per la doppia via dell’aumento e della flessione («in tractu et declinatione», Inst. VIII, 3, 32). Il confronto con questi e altri passi quintilianei meriterebbe maggior spazio, ma conviene limitarsi qui all’aggiunta di una postilla su una questione accessoria: proprio l’attenzione a questi aspetti potrebbe in effetti spiegare perché Manuzio decidesse di pubblicare tre anni più tardi un testo volgare come l’Hypnerotomachia Poliphili (1499), differente da ogni altro da lui pubblicato fino allora e da tutto ciò che sarebbe venuto pubblicando negli anni successivi. S’intende che la sfida posta dalla pubblicazione di un libro di tale eleganza e complessità dovette di per sé sollecitarlo a mettere alla prova la sua maestria di tipografo-editore e indirizzarla verso inedite soluzioni di grande efficacia. Ma la lingua straordinaria del testo, proprio per l’insistenza ossessiva sulla mutabilità morfologica e la neoformazione di parole, dovette essere elemento altrettanto importante nella decisione di avviare un’impresa tanto impegnativa: dovette in effetti sembrargli un singolare esperimento finalizzato allo scopo di rendere «greco» il volgare, dotandolo cioè di quelle proprietà trasmutative che egli stesso, come s’è visto, riteneva caratteristiche dell’antica lingua degli Elleni.18

Nell’impegno profuso sul testo delle edizioni aldine di Petrarca e di Dante, dove termina la responsabilità di Manuzio e dove inizia quella di Bembo? L’interesse di Manuzio per il volgare non doveva tutto sommato spingersi oltre una certa qual divertita curiosità, sollecitata dal triplice e mutuo rapporto tra latino, greco e volgare.19 Diversa la posizione di Bembo. Che un uomo del suo stato sociale e statura intellettuale si risolvesse a intraprendere l’oneroso allestimento dell’antigrafo (l’attuale Vat. Lat. 3197) per entrambe le edizioni rivela una singolare determinazione a voler conferire a quei testi un’autorevolezza fuori del comune.20 Ed è noto che fu proprio tale determinazione a rischiare di mettere a repentaglio la riuscita dell’iniziativa.21 L’ambiziosa e incauta dichiarazione, contenuta nella richiesta del privilegio di stampa presentata al Senato Veneto il 26 giugno 1501 e uscita da casa Bembo, che i testi editi avrebbero poggiato sull’autorità di manoscritti autografi («un Petrarca e un Dante scripti de mano propria de ipsi Petrarca e Dante»), era chiaramente insostenibile nel caso di Dante e fu di conseguenza lasciata cadere ; quanto a Petrarca, la dichiarazione era vera per il Canzoniere, non per i Trionfi.22 Bembo riuscì a ottenere l’autografo petrarchesco (l’attuale Vat. Lat. 3195) dall’allora proprie- tario, il padovano Daniele Santasofia, quando aveva quasi completato la trascrizione e revisione dell’intero testo sulla base di due manoscritti a tutt’oggi non identificati.23 Ma l’orgogliosa dichiarazione contenuta nel colophon originale dell’edizione petrarchesca del 1501 – «Impresso in Vinegia nella case di Aldo Romano, nel anno . MDI . del mese di Luglio et tolto con sommissima diligenza dallo scritto di mano medesima del Poeta, hauuto da M. Piero Bembo nobile Venetiano, & dallui, dove bisogno è stato, riveduto et racconosciuto» – risultò di fatto inaccettabile agli occhi dei primi lettori e richiese il pronto intervento di entrambi tramite un’appendice appositamente composta, firmata da Manuzio ma per la forma opera quasi certamente di Bembo, mentre ancora si tiravano le ultime copie: dove si cercava di estinguere dubbi e proteste da parte di chi non poteva evidentemente persuadersi del fatto che un autografo petrarchesco avesse quell’assetto grafico così palesemente diverso da tutto quanto si era visto fino allora. Fu inoltre necessario rimuovere quella parte del testo del colophon in cui era dichiarata la specifica responsabilità editoriale di Bembo («nobile Venetiano, & dallui, dove bisogno è stato, riveduto et racconosciuto»): rimossa sia dalle copie che ancora dovevano passare sotto il torchio, sia da quelle già impresse e non ancora esitate (in quest’ultimo caso, con energica cancellazione a mano).24 Dubbi circa l’effettivo accesso all’autografo petrarchesco sarebbero ancora stati espressi nell’edizione del Canzoniere procurata da Alessandro Vellutello nel 1525 e addirittura in rilievi critici relativamente recenti.25

Furono dunque i radicali interventi editoriali eseguiti da Bembo a generare diffidenza per il nuovo testo. I lettori non erano evidentemente riusciti a riconoscere in quelle implicite regole ortografiche e in quella nuova interpunzione e notazione alcunché di affine alla loro esperienza pregressa, e non potevano di conseguenza accettare che la trascrizione di Bembo dipendesse fedelmente «dallo scritto di mano medesima del Poeta» e fosse stata genuinamente condotta «con sommissima diligenza». Gino Belloni ha riesumato e riconosciuto una di quelle voci dissenzienti nel commento inedito al Canzoniere di Antonio da Canal, risalente all’inizio del secondo decennio del sedicesimo secolo. Dieci e più anni dopo l’uscita a stampa a Venezia del Petrarca aldino, il veneziano Antonio da Canal ancora non si capacitava di ciò che, ai suoi occhi, era nulla più di un mostro editoriale:

Et costoro per acolorar miracoli et vender ben le sue stampe lo [scil. il testo di Petrarca] ha adulterato talmente che, se non trovase altra copia de quela da i tituli, veramente besogneria che chi volesse sentir la dolcezza di ben dire in rime vulgar [...] andase prima a studiar el bosco dei tituli, e quando gli avese imparati, alora ghe saperia meno.26

Belloni ha acutamente osservato: «Bisognava dunque ... impararli!».27 Proprio così. Lungi dall’essere considerati un ausilio alla lettura, quei segni erano agli occhi di molti nulla più di inutili e anzi inopportuni ostacoli a una pronta acquisizione del messaggio testuale. La loro origine aliena risultava inoltre evidente a qualunque occhio minimamente avvertito. Mentre accennava alla grafia da lui adottata per la versione manoscritta del suo Libro de natura de amore, che è grossomodo coeva al commento di Antonio da Canal, Mario Equicola analogamente alludeva, respingendola, alla soluzione ortografica di Manuzio e Bembo:

Non ho facta cesura, né remotione de littere, per non essere simile nel nostro scrivere ad li greci, observando la consuetudine de scriptori nostrati.28

Si assiste qui a qualcosa di più significativo di un semplice episodio di resistenza al cambiamento. La questione si pone in effetti nei medesimi termini del titolo di un volume franco-belga pubblicato una ventina d’anni fa: À qui appartient la ponctuation?29 Chi è responsabile, in altri termini, per decidere quando, come e in qual misura si debba introdurre l’interpunzione in un testo? È possibile, anzi probabile, che la domanda venga intesa oggi in rapporto al maggiore o minore margine di costrizione o di libertà concesso agli autori – e alle loro modalità e necessità espressive – dalle convenzioni interpuntive vigenti. Ma quando si adotti una prospettiva storica che abbracci non solamente l’età nostra, bensì l’intera civiltà del libro a stampa e quella, precedente, del libro manoscritto, si vedrà come l’inserimento di punteggiatura e notazione in un testo – ciò che nell’antichità e nel medio evo era detta distinctio – non fosse sempre e necessariamente opera dell’autore o del copista ovvero dell’editore, ma anzi (più spesso di quanto non si creda) dell’individuo che acquistava il volume, cioè del lettore: secondo una prassi che dall’età del manoscritto era in parte passata nella prima età della stampa.30 La progressiva standardizzazione delle procedure editoriali mutò tutto questo; e sebbene Manuzio e Bembo non fossero i primi a offrire al lettore un testo puntato, furono però i primi a imporre un modello di interpunzione che era, dal punto di vista filologico-grammaticale, assai più vincolante di ogni altro proposto fino a quel punto: tanto più se si consideri che oggetto di tale operazione erano testi in versi. Si può anzi procedere un poco oltre e suggerire che la «libertà» tradizionalmente ritenuta caratteristica del lettore delle aldine per via dell’assenza di commento – fatto inoppugnabile e di grande importanza – era, per altri versi e su un diverso piano, illusoria: proprio perché l’interpunzione così analiticamente impiegata finiva per essere coercitiva nel momento in cui il senso letterale era posto sotto esame. C’è in effetti una dichiarazione esplicita a tal proposito nella prefazione alla seconda edizione aldina di Orazio (marzo 1509). A quella data la serie delle aldine aveva già raggiunto l’ottavo anno di vita; ma si può credere che quello fosse tra i principi-cardine della collana e che pertanto la dichiarazione avesse anche valore retrospettivo. «Distinctiones subdistinctionesque», dichiarava Manuzio, «ut quisque locus exigebat, apposui, quae, cum bene collocatae sunt, commentariorum vice funguntur»:31 dunque l’introduzione di un’interpunzione analitica come sostituto del commento.

Se non può esservi dubbio circa l’importanza della dichiarazione di Manuzio appena ricordata, è pur sempre necessario valutarne l’esatto significato in rapporto alle tre lingue presenti nella collana in-ottavo. Ciascuna lingua pare in effetti seguire un proprio sistema interpuntivo, sia pure con alcune sovrapposizioni. Gli autori latini presentano in genere un testo con virgole, punti seguiti da minuscola e punti seguiti da maiuscola; in diversi casi si incontrano punti sulla linea di scrittura e punti meno inchiostrati – cioè meno rilevati – situati a mezz’altezza. Tali sistemi riprendono, di fatto, la gerarchia dell’antico sistema a tre punti situati in posizioni differenti: sulla linea di scrittura, a mezz’altezza ed elevato.32 Secondo un uso consolidato nella tachigrafia latina, inoltre, un segno pressapoco identico al punto e virgola segna l’abbreviazione degli enclitici -que e -ue (-q; -u;) e non ha dunque valore di segno d’interpunzione: diversamente dal greco, dove un segno analogo indica l’interrogativa, e diversamente dal volgare, dove, come si è visto, un segno analogo denota una pausa di media intensità.

Quel che potrà colpire e forse apparire, a prima vista, paradossale è che il sistema più analitico e diversificato fosse quello destinato al volgare. Ma, a differenza delle due lingue antiche, il volgare era ancora lontano dal ricevere una vera e propria codificazione grammaticale e lo si sarà pertanto ritenuto più bisognoso di cure redazionali.33 In effetti, il nuovo sistema interpuntivo assolveva in prima istanza al compito di organizzare il significato del testo a livello sintattico e facilitarne l’immediata comprensione. Né meno importante risultò essere la notazione. L’impiego dell’accento, già in questa fase aurorale, acquisiva valore distintivo, nonché d’ausilio alla lettura e in parte alla corretta pronuncia;34 la regolare separazione delle parole e l’uso dell’apostrofo concorrevano da parte loro a rendere le parti del discorso agevolmente identificabili a prima vista: si è insomma dinanzi a un vero e proprio Pétrarque grammaticalisé. I primi lettori del Petrarca e del Dante aldini avranno inoltre notato l’assenza di quei gruppi stampati come un’unica parola – per esempio, articolo e nome, preposizione e nome, preposizione e verbo – che caratterizzano il volgare degli incunaboli e di numerose edizioni del primo Cinquecento. In quelle due edizioni curate da Bembo, invece, i clitici e tutte quelle particelle atone che tendono per propria natura ad appoggiarsi a termini semanticamente più «pesanti» sono tenute rigorosamente separate dalle loro vicine. Anche quando si tratti di una semplice consonante, come nel caso dell’articolo apocopato dinanzi a vocale, la natura per così dire indipendente dell’articolo quale parte autonoma del discorso è esplicitamente dichiarata per mezzo dell’apostrofo.35

Per apprezzare la profondità della riflessione sulla quale poggia l’elaborazione del modello ortografico di Bembo sarà sufficiente guardare all’unica, significativa eccezione alla regola degli articoli apostrofati: anche perché il fenomeno rischia di generare ancora qualche incomprensione. Chi scorra sia le due stampe aldine, sia il ms. Vat. Lat. 3197 (autografo di Bembo e antigrafo di entrambe le edizioni), noterà che per l’articolo gli dinanzi a vocale Bembo non introduce apostrofo né separa le due parole: onde, per esempio, gliocchi è regolarmente scritto come un’unica parola.36 Lungi dall’essere una svista o un errore di distrazione, gliocchi reso in scriptio continua è invece un modo per segnalare la pronuncia del gruppo glio- come un continuum mono- sillabico palatalizzato (forse anche per timore che una scrizione *gl’occhi potesse indurre gutturalizzazione?). La i interna di gliocchi è da ritenersi pertanto un mero diacritico, analogo in tutto e per tutto all’apostrofo.

Più ci si inoltra in quelle che sembrano essere state le ragioni-guida del «sistema Bembo», più ci si chiede quali conseguenze esse comportino. L’introduzione dell’apostrofo per risolvere incontri di vocali al confine di parola (il cosiddetto «sandhi esterno») conduce, come si è visto, all’elisione. Nell’edizione aldina ciò si ripercuote sulla pronuncia, dove l’elisione prevale sull’assimilazione o meglio sulla co-articolazione di due suoni vocalici contigui. La questione è sottile, ma non oziosa, dal momento che per tutto il secolo sedicesimo si discute dei modi di trattare «lo ’ntoppo delle vocali», cioè «quando [...] s’estingua la vocale, che s’intoppa con la seguente»: così Lionardo Salviati, il quale giustamente riconosceva nella questione un aspetto fonetico e un aspetto stilistico.37 La cosiddetta «musicalità» della lingua italiana dipende anche, spesso in larga misura, da questi microfenomeni. Quando si leggono gli interventi su questi aspetti della lingua da parte di un Bembo, di un Salviati, di un Lenzoni e di altri, si è sempre meno propensi a credere al «naturale» di tale musicalità e sempre più a ritenerla frutto di attente e minuziose riflessioni e operazioni di natura filologica. Il mirabile «suono dei sospiri» del poeta è dunque, almeno in parte, un recupero – o se si vuole un artificio – cinquecentesco.

Ciò che si è già osservato in merito all’uso dell’apostrofo, in virtù del quale l’elisione prevale sulla sinalefe, esercita anche considerevole influsso sulla prosodia.38 È stato per esempio notato come diverse sinalefi dell’autografo petrarchesco siano risolte in elisioni nel testo edito da Bembo anche laddove non vi era necessità apparente di adattamento. Desiderio di regolarità e omogeneità avrà certamente avuto una parte importante in tale omologazione;39 anche però, presumibilmente, quell’alea che nei grammatici di primo Cinquecento nutriti di grammatica latina, Bembo compreso, è generata dall’orrore dello iato. Basterà qui ricordare come quel medesimo orrore, in forme eccessive e in taluni casi addirittura mostruose, influirà sull’opera di diversi grammaticieditori del primo Cinquecento e sulla prosodia che essi imporranno ai testi da loro curati: esemplari, in questo senso, le edizioni dell’Ameto e dell’Amorosa visione procurate da Hieronimo Claricio.40

Un ultimo commento sembra opportuno per sottolineare l’importanza della questione concernente i clitici e, più in generale, tutte quelle particelle atone che le edizioni aldine scrupolosamente isolano e distinguono. È evidente che tale soluzione non poteva venire dal latino, lingua pressoché priva di clitici, come lo stesso Manuzio riconosceva nella prefazione ai grammatici greci (agosto 1496):

Addere etiam operae pretium duximus perì enklinoménon kaì enklitikõn varia opuscula, quorum usum apud nostros (de encliticis loquor) non memini legere in pluribus quatuor quinqueve ad summum dictionibus (que ve ne et cum postposita, ut quibusdam placet, et versus) [...].41

Ritenemmo inoltre vantaggioso aggiungere alcuni opuscoli sulle parole ossitone e sugli enclitici, il cui uso (dico degli enclitici) nei nostri autori [latini] non ricordo di aver registrato se non in quattro o cinque casi (que ve ne e cum in qualità di suffissi e anche, come credono alcuni, versus).

Dei diciotto glossari e opuscoli presenti nel volume, non meno di tre affrontano specificamente la questione dei clitici: preoccupazione caratteristicamente greca, che nella silloge manuziana si accompagna alla questione, come s’è visto, dei dialetti greci, alla quale sono dedicati altri tre opuscoli.42 La selezione stessa degli argomenti veniva così a rafforzare l’idea di «conformità» tra greco e volgare. Né a questo punto pare inopportuno pensare, per analogia, alle cosiddette particelle greche, croce e delizia di studenti e studiosi, che in greco godono di piena autonomia grafica, come accade anche alle particelle volgari del Petrarca aldino. Ancora: si è detto dell’articolo apocopato seguito dall’apostrofo, che nel Petrarca aldino interessa tutte le forme dell’articolo determinativo e indeterminativo sia maschili sia femminili.43 Occorre forse ricordare che l’articolo esiste in greco e in volgare, ma non già in latino? È un aspetto che le grammatiche greche di quegli anni e i grammatici del volgare italiano interessati al rapporto con le lingue classiche non omettono di notare.44 Il Petrarca del 1501 ci mette dinanzi agli occhi, come s’è detto, un Pétrarque grammaticalisé; ma a questo punto lo si potrebbe anche e a buon titolo dichiarare, senza tema di esagerazione, un Pétrarque héllenisé.

Molto resta da capire di questo singolare «triangolo amoroso» che ha per protagonisti il latino, il greco e il volgare. Come in ogni triangolo amoroso che si rispetti, vi si avvertono curiosità e preferenze, gelosie e reticenze, alleanze e separazioni. Quel che è certo è che l’intromissione del greco nel rapporto fra latino e volgare, fino allora esclusivo, mutò aspetti della cultura italiana e poi mondiale in modi talmente sottili da passare talora quasi inosservati, ma senza essere perciò meno influenti. Vorrei ora provare a uscire da questa selva di questioni microscopiche, da questo «bosco de tituli» come lo definirebbe Antonio da Canal, e ribadire – con l’ausilio di un recentissimo lavoro di Annalisa Cipollone sulla particolare funzione attribuita da Bembo al segno della parentesi – come questi interventi sul testo del Petrarca ne abbiano alterato sensibilmente la percezione.45

La parentesi nella forma che ci è nota, quella cioè delle due lune, calante e crescente, entro le quali è racchiusa la parte di testo interessata, sembra manifestarsi nella seconda metà del Quattocento e in opere in prosa: salvo errore, non paiono essere noti esempi in poesia (in poesia, del resto, la punteggiatura è notoriamente molto più rada). Era però ben chiara la nozione di frase parentetica, così come l’avevano illustrata, tra gli altri, Quintiliano (IX, 3, 23) e i trattatisti tre-quattrocenteschi dell’interpunzione.46 Ora, Bembo è il primo ad applicare la parentesi ai versi, e qui viene una piccola vertigine, quando si pensa che questa è la madre di tutte le parentesi che ricorrano in poesia: non solo nella poesia italiana, ma nella poesia di tutte quelle lingue che abbiano adottato quel segno. Nel Petrarca edito da Bembo, Cipollone ha contato 32 casi di parentesi nel Canzoniere, solo 4 nei Trionfi: ne ha pertanto rilevato la «cifra» specificamente lirica.47 La casistica illustrata da Cipollone, alla quale rimando senz’altro, conferma che è proprio così e che con questo mezzo, semplice ed efficace, Bembo ha dato visibilità ed espressività alla «voce di dentro» del poeta, al suo dialogo interiore, ai suoi dubbi, al suo – se si vuole – «io diviso».48 Subito s’impone la domanda: ma non è questo uno dei tratti più caratteristici che attribuiamo alla poesia, alla personalità di Petrarca, uno di quelli a noi più noto e più caro, del Petrarca in dialogo con se stesso? È certamente così. Ma, chiarisce subito Cipollone, con l’impiego della parentesi Bembo quel tratto caratteristico ha efficacemente isolato, posto in rilievo, portato alla superficie, per quel lettore nuovo cui era destinato il nuovo testo del Canzoniere. Era, come si è detto e ripetuto, un testo senza commento; non però quel testo nudo e totalmente privo di «istruzioni per l’uso», sul quale le storie letterarie hanno forse un po’ troppo insistito.

____________

1 Nicolas Barker, Aldus Manutius and the Development of Greek Script & Type in the Fifteenth Century, New York, Fordham University Press, 1992. I quattro caratteri sono anche riprodotti in Giovanni Orlandi (a cura di), Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, 2 voll., Milano, Il Polifilo, 1975, I, p. XXIV.

2 Sull’interpunzione nelle stampe aldine si veda Arrigo Castellani, Sulla formazione del sistema paragrafematico moderno e Le virgolette di Aldo Manuzio, in id., Nuovi saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004), 2 voll., Roma, Salerno, 2009, I, pp. 41-81 e 82-85; Paolo Trovato, Serie di caratteri, formato e sistema di interpunzione nella stampa dei testi in volgare (1501-1550), in Emanuela Cresti et al. (a cura di), Storia e teoria dell’interpunzione, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 99-110. Più in generale, Malcolm Parkes, Pause and Effect: An Introduction to the History of Punctuation in the West, Aldershot, Scolar Press, 1992; Brian Richardson, Dalla metà del Quattrocento alla metà del Cinquecento, in Bice Mortara Garavelli (a cura di), Storia della punteggiatura in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 99-121.

3 Paolo Trovato, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570), Ferrara, Unife Press, 2009, pp. 143-63. Sull’introduzione degli indici, Carlo Vecce, Aldo e l’invenzione dell’indice, in Aldus Manutius and Renaissance Culture. Essays in Memory of Franklin D. Murphy, Firenze, Olschki, 1997, pp. 109-41; sull’importanza dei cataloghi cfr. Carlo Dionisotti, Aldo Manuzio editore, in id., Aldo Manuzio umanista e editore, Milano, Il Polifilo, 1995, pp. 99-100.

4 C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore, cit., passim.

5 Sollecitati peraltro da Aldo presso il Senato veneto: cfr. il suo Monitum in Lugdunenses typographos, in id., Aldo Manuzio editore, cit., I, pp. 170-172.

6 Il confronto fra le due edizioni in Aldo Manuzio editore, cit., I, Tav. VIII. Si veda anche David J. Shaw, The Lyons Counterfeit of Aldus’s Italic Type: A New Chronology, in Denis V. Reidy (a cura di), The Italian Book 1465-1800: Studies Presented to Dennis E. Rhodes, London, The British Library, 1993, pp. 117-133; Carlo Pulsoni, I classici italiani di Aldo Manuzio e le loro contraffazioni lionesi, «Critica del testo», V.2, 2002, pp. 477-487; sui due Dante del 1502 cfr. la sezione 5, schede 5.1 e 5.2, in Annalisa Cipollone, Dante: Hell Heaven & Hope. A journey through life and the afterlife with Dante. Durham, Palace Green, December 2017-March 2018, Durham, Institute of Advanced Study, 2017, pp. 40-42.

7 P. Trovato, Serie di caratteri, cit., passim.

8 Lodovico Dolce, Osservationi nella volgar lingua, Venezia, Giolito, 1550, c. 75r, citato in Gino Belloni, Antonio da Canal e polemiche aldine, in G. Belloni, Laura tra Petrarca e Bembo. Studi sul commento umanistico-rinascimentale al «Canzoniere», Padova, Antenore, 1992, p. 106.

9 Pietro Bembo, De Aetna, Venezia, Aldo Manuzio, febbraio 1495/6.

10 A. Castellani, Sulla formazione, cit., pp. 47-48.

11 Giusto Lipsio a Hubertus Audeiantius, in id., Epistolarum selectarum centuria tertia miscellanea, Anversa, Ioannes Moretus, 1605, pp. 38-39: «Nos variasse isto aevo, non ignoras. et viros doctos planius paullo [a paragone degli antichi] distinxisse, in Comma, Semicolon, Colon, Periodum. Comma, ubi minima respiratio est, et semicirculo notamus |,|. Semicolon, ubi paullo maior, nec ad Colon tamen accedit, notamusque |;|. quod locum saepe habet in Contrariis, aut Disiunctis, aut varia Partitione». Aggiungo a questo proposito, se non altro per curiosità, che il vecchio ma sempre utilissimo Adriano Cappelli, Dizionario di abbreivature latine ed italiane, Milano, Hoepli, 1954, p. 415a (nella sezione «Numerazione romana») segnala il punto e virgola tagliato a metà da una lineetta – analoga a quella delle frazioni – come abbreviazione di «dimidium» ovvero «½».

12 Henry James, The Figure in the Carpet, in The Novels and Tales, New York, Scribner’s Sons, 1909, 24 voll., XV, p. 246.

13 B. Richardson, Dalla metà del Quattrocento alla metà del Cinquecento, cit., pp. 108, 115.

14 Come poi lo stesso Manuzio ricordò nella prefazione al Virgilio dell’ottobre del 1514, dedicato a Pietro Bembo, formato e carattere erano stati divisati a imitazione di esemplari da lui visti e ammirati nella biblioteca di Bernardo Bembo. Cfr. Aldo Manuzio editore, cit., I, p. 152: «Adde quod parvam hanc enchiridii formam a tua bibliotheca ac potius iucundissimi parentis tui Bernardi accepimus».

15 Cfr. Mario Alinei, «Dialetto»: un concetto rinascimentale fiorentino, «Quaderni di semantica», 2, 1981, pp. 147-173; Paolo Trovato, Dialetto e sinonimi (idioma, proprietà, lingua) nella terminologia linguistica quattro- e cinquecentesca, «Rivista di letteratura italiana», 2, 1984, pp. 205-236; Giulio Lepschy, The Classical Languages and Italian: Some Questions of Grammar and Rhetoric, in Carlo Caruso et al. (a cura di), Italy and the Classical Tradition. Language, Thought and Poetry 1300-1600, London, Duckworth, 2009, pp. 31-33.

16 Thesaurus, cornu copiae et horti Adonidis, Venezia, Aldo Manuzio, agosto 1496, c. [*IIv]; anche in Aldo Manuzio editore, cit., I, pp. 11-12; Aldus Manutius, The Greek Classics, Nigel G. Wilson (a cura di), Cambridge (Mass.) London, Harvard University Press, 2016, pp. 30-31. Gli opuscula sui dialetti greci sono così elencati: «Ex scriptis Ioannis Grammatici de idiomatibus; Eustathii de idiomatibus quae apud Homerum; Item aliter de idiomatibus, ex iis quae a Corintho decerpta» (Thesaurus cornu copiae, c. [*Iv]). Cfr. Joseph B. Trapp, The Conformity of Greek with the Vernacular: The History of a Renaissance Theory of Languages, in id., Essays on the Renaissance and the Classical Tradition, Aldershot, Variorum, 1990, I, pp. 8-21.

17 Aldo Manuzio editore, cit., II, 202. Su questo passo cfr. Carlo Dionisotti, Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento, Milano, 5 Continents, 2003, pp. 3-5; J. B. Trapp, The Conformity of Greek, cit., p. 11. Castellani ha rilevato l’importanza dei segni diacritici utilizzati nella stampa aldina: onde qui, a differenza dell’ed. Orlandi, l’accento acuto su cenó, la cui funzione distintiva è illustrata in A. Castellani, Sulla formazione, cit., p. 70.

18 Sul Polifilo nella prospettiva manuziana cfr. C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore, cit., pp. 121-124; Martin Lowry, The World of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Venice, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 120; Carlo Caruso, L’«Hypnerotomachia Poliphili» tra esoterismo e storia linguistica, «Giornale storico della letteratura italiana», 187, 2010, pp. 210-236, alle pp. 222-224.

19 Cfr. Mirko Tavoni, On the Renaissance Idea that Latin Derives from Greek, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie III, 16, 1986, pp. 205-238.

20 Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 3197, ora anche accessibile online: http://digi.vatlib.it/view/MSS-Vat.lat.3197 (ultima consultazione 13 luglio 2019).

21 Per l’esemplare discussione della questione cfr. Gino Belloni, Alessandro Vel- lutello, in id., Laura tra Petrarca e Bembo, cit., pp. 61-65.

22 Cfr. Rinaldo Fulin, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, «Archivio veneto», 12, 1882, p. 146. La richiesta al Senato era stata presentata dal fratello di Pietro, Carlo Bembo.

23 Cfr. Carlo Pulsoni, Pietro Bembo filologo volgare, «AnticoModerno», 3, 1997, pp. 89-102.

24 Per racconosciuto «corretto in bozze», cfr. G. Belloni, Alessandro Vellutello, cit., p. 63. Sulle copie corrette a mano si veda Giuseppe Frasso, Appunti sul «Petrarca» aldino del 1501, in Rino Avesani et al. (a cura di), «Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich», 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984, I, pp. 320-321; Brian Richardson, Print Culture in Renaissance Italy: The Editor and the Vernacular Text 1470-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 48-49; G. Belloni, Nota sulla storia del Vaticano latino 3195, in G. Belloni et al. (a cura di), Codice Vat. lat. 3195. Commentario all’edizione in fac-simile, Roma-Padova, Antenore, 2004, p. 94; Carlo Pulsoni et al., Bembo e l’autografo di Petrarca. Ancora sulla storia dell’originale del Canzoniere, «Studi petrarcheschi», 19, 2006, pp. 149-50. Questi studi più recenti comprendono riferimenti bibliografici ai contributi di Giuseppe Salvo-Cozzo, Giovanni Mestica, Nino Quarta, Marco Vattasso e Vittorio Cian, nei quali la questione venne affrontata per la prima volta tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo.

25 Le volgari opere del Petrarcha con la espositione di Alessandro Vellutello da Lucca, Venezia, Giovanniantonio e Fratelli da Sabbio, 1525, c. [AA 7v]. Cfr. G. Belloni, Alessandro Vellutello, cit., pp. 72-76. Sandra Giarin, Petrarca e Bembo: l’edizione aldina del «Canzoniere», «Studi di filologia italiana», 62, 2004, pp. 161-193, ha espresso un parere eccessivamente scettico sulla possibilità che Bembo accedesse all’autografo petrarchesco, criticando i risultati delle indagini di Stefano Pillinini, Traguardi linguistici nel Petrarca bembino del 1501, «Studi di filologia italiana», 38, 1981, pp. 57-76. Si veda C. Pulsoni et al., Bembo e l’autografo di Petrarca, cit., per un più equilibrato riesame della questione.

26 G. Belloni, Antonio da Canal, cit., p. 106.

27 Id., Antonio da Canal, cit., pp. 106-107.

28 Stesa negli anni 1505-8 e rivista nel 1509-11, la redazione manoscritta dell’opera, poi stampata nel 1525, è conservata nel codice della Biblioteca Universitaria di Torino, ms. N. III. 10. Cfr. Mario Equicola, La redazione manoscritta del «Libro de natura de amore», Lucia Ricci (a cura di), Roma, Bulzoni, 1999, p. 214. Cfr. Mario Pozzi, Mario Equicola e la cultura cortigiana: appunti sulla redazione manoscritta del «Libro de natura de amore», in id., Lingua, cultura, società. Saggi sulla letteratura italiana del Cinquecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1989, pp. 101-118.

29 À qui appartient la ponctuation? Actes du colloque international et interdisciplinaire de Liège, 13-15 mars 1997, Jean-Marc Defays et al. (a cura di), Paris-Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1998.

30 Cfr. Mario Geymonat, Grafia e interpunzione nell’antichità greca e latina, nella cultura bizantina e nella latinità medievale, in B. Mortara Garavelli, Storia della punteggiatura in Europa, cit., pp. 27-62, specialmente le pp. 27-28; M. B. Parkes, Pause and Effect, cit., pp. 70-76.

31 Q. Horatii Flacci poemata, Venezia, Aldo Manuzio, 1509, cc. [I iiv]-I iiir; Aldo Manuzio editore, cit., I, p. 102; Aldus Manutius, Humanism and the Latin Classics, John N. Grant (a cura di), Cambridge Mass.-London, Harvard University Press, 2017, pp. 88-89 (ma la traduzione a p. 89 è fuorviante): citato in Annalisa Cipollone, Parole fra parentesi, in La filologia in Italia nel Rinascimento, cit., p. 43.

32 M. Geymonat, Grafia e interpunzione nell’antichità, cit., pp. 51-53.

33 Unica eccezione la Grammatichetta di Leon Battista Alberti, composta nel 1434-38 e sopravvissuta in copia unica nel ms. Vat. Reg. 1370, cc. 1-16r (Leon Battista Alberti, Grammatichetta e altri scritti sul volgare, Giuseppe Patota (a cura di), Roma, Salerno, 1996). Come dichiara il colophon, la copia fu esemplata su di un manoscritto della Libreria Medicea a Roma l’ultimo giorno del 1508. Bembo ne venne in possesso negli anni immediatamente successivi (Massimo Danzi, La biblioteca del cardinal Pietro Bembo, Ginevra, Droz, 2005, p. 333).

34 Castellani, Sulla formazione, cit., pp. 73-74; P. Trovato, Serie di caratteri, cit., pp. 94-96.

35 Sull’importanza di questa prassi editoriale si veda Attilio Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 78-79.

36 Cfr., per esempio, RVF 2, 6 ne gliocchi (MS Vat. Lat. 3197, c. 2 recto / aldina 1501, c.a ii recto); RVF 3, 10 per gliocchi (c. 2 verso / c. [a ii verso]); RVF 9, 11 begliocchi (c. 4 recto / c. a iiii recto); e così via. Non si tratta pertanto di un caso di distrazione, come suggerito da A. Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano, cit., p. 79. La questione è stata soprattutto dibattuta in relazione all’alternarsi delle forme li/gli nell’autografo petrarchesco: cfr. Adolfo Mussafia, Dei codici Vaticani latini 3195 e 3196 delle Rime del Petrarca (1900), in id., Antonio Daniele et al. (a cura di), Scritti di filologia e linguistica, Padova, Antenore, 1983, p. 403; Maurizio Vitale, Le correzioni linguistiche del Petrarca nel «Canzoniere», in id., Studi di storia della lingua italiana, Milano, LED, 1992, pp. 13-47, a p. 29; Livio Petrucci, La lettera dell’originale dei «Rerum vulgarium fragmenta», «Per leggere», 3, 2003, pp. 105-114; G. Belloni, Nota sulla storia del Vaticano latino 3195, cit., p. 83.

37 Lionardo Salviati, Avvertimenti della ligua sopra ’l Decamerone, Venezia, Domenico e Gio. Battista Guerra, 1584, p. 238.

38 Cfr. A. Bartoli Langeli, La scrittura dell’italiano, cit., p. 80.

39 Cfr. G. Belloni, Nota sulla storia del Vaticano latino 3195, cit., p. 93, quando osserva come il lavoro filologico sul Canzoniere avesse messo Bembo in grado «di intuire lo scarto fra una “grammatica” – si vorrebbe dire – petrarchesca e lo stesso Petrarca».

40 Mi permetto di rinviare a Carlo Caruso, Boccaccio anni Venti: Andrea Calvo, Hieronimo Claricio, Scipione Gaetano da Pofi, in C. Caruso et al. (a cura di), La filologia in Italia nel Rinascimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, pp. 177-191.

41 Thesaurus, cit., c. *iiir; anche in Aldo Manuzio editore, cit., I, p. 12, e in Manutius, The Greek Classics, cit., pp. 32-33.

42 «Herodiani de inclinatis, & encliticis, & coencliticis dictiunculis; Ex scriptis Choerobosci de iis que inclinantur encliticisq(ue); Aelii Dionysii, de iis quae inclinantur & encliticis» (Thesaurus, cit., c. [*Iv]) Per gli opuscula sui dialetti greci si veda la nota 16.

43 All’ortografia imposta dal Bembo si deve l’uso dell’apostrofo con l’articolo indeterminativo maschile («un’»): cfr. Bruno Migliorini, Note sulla grafia italiana nel Rinascimento, «Studi di filologia italiana», 13, 1955, pp. 259-296, alle pp. 291-293; per il dibattito sull’articolo apostrofato presso i grammatici successivi cfr. anche Gottfried Hartmann, Zur Geschichte der italienischen Orthographie, «Romanische Forschungen», 20, 1907, pp. 199-283, alle pp. 222-224.

44 Pronomi e articoli erano tradizionalmente compresi nella categoria degli árthra secondo la dottrina stoica delle parti del discorso, ma le prime grammatiche greche prodotte in Occidente tendevano a trattare l’articolo un paragrafo specifico: cfr., per esempio, Costantino Lascaris, Erotemata, Venezia, Aldo Manuzio, marzo 1495, cc. [a vv-vir]; Urbano Bolzanio, Institutiones Graecae grammatices, Vene- zia, Tacuino, 1512, c. B iiiir[-vv]; Aldo Manuzio, Grammaticae institutiones Graecae, Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, novembre 1515, c. 5 (non mi è riuscito di vedere l’edizione aldina della grammatica greca di Bolzanio, pubblicata nel gennaio 1498). Cfr. anche Claudio Tolomei, Il Cesano de la lingua toscana, Ornella Castellani Pollidori (a cura di), Firenze, Olschki, 1974, p. 138: «[...] come i Romani non usavano gli articoli, i Greci con molta vaghezza gli usano. Usangli ancora i Toscani [...]».

45 Cipollone, Parole fra parentesi, in La filologia in Italia nel Rinascimento, cit., pp. 37-59.

46 Ibid., pp. 43-44.

47 Ibid., pp. 45.

48 Ibid., pp. 47-53, con importanti osservazioni anche sul Dante del 1502 e sull’uso della parentesi in Ariosto; in appendice, pp. 56-59, l’elenco completo dei passi del Canzoniere dove Bembo inserì le parentesi.