Varia

OJ-italique-392

La muse latine et la muse vulgaire. André Alciat et la poésie italienne de son temps

La critique, ancienne comme récente, a déjà mis au jour bien des traces de la culture italienne de son temps dans l’œuvre de l’humaniste milanais André Alciat (1492-1550), en particulier dans son Emblematum liber,1y débusquant notamment l’influence notable de ce vaste mouvement de redécouverte de l’Antiquité gréco-romaine à l’œuvre dans l’Italie de la Renaissance, à l’origine de la création de formes nouvelles par les Modernes. Il faut bien reconnaître toutefois que le lecteur se voit souvent contraint de lire les Emblemata comme il lirait le recueil de quelque poète antique égaré en plein XVIe siècle plutôt que comme un héritage de la culture italienne de la fin du Quattrocento et du début du Cinquecento. À n’en pas douter, la faute en revient à ce que l’on pourrait nommer un habitus philologique, un mode de lecture des épigrammes alciatiques laissé en héritage – oserons-nous dire quelque peu biaisé? – par les commentaires anciens de Claude Mignault, Francisco Sánchez de las Brozas, Lorenzo Pignoria ou Johannes Thuilius, tous philologues qui ont vu dans les emblèmes d’Alciat l’opportunité d’un commentaire érudit exclusivement tourné vers l’Antiquité gréco-romaine et qui ont allégué en ce sens modèles et auctoritates variés, parfois pour le simple plaisir de la glose érudite. L’une des premières tâches de l’exégète est donc d’aborder son œuvre à l’aide de la méthode qui fut la sienne face aux textes de droit: débarrasser le texte de sa glose pour mieux le lire et, sans faire disparaître la profonde empreinte de la littérature ancienne sur ce «Musée des formes antiques», pour reprendre une belle formule de Pierre Laurens, en faire émerger d’autres strates plus récentes. La poésie italienne contemporaine ayant presque totalement disparu du tableau, nous voudrions ici, après avoir tenté de fixer le cadre général de nos réflexions, examiner le cas de trois emblèmes qui ne peuvent, selon nous, prendre tout leur sens que si l’on veut bien y découvrir la trace laissée par la poésie en volgare.

Un projet éditorial avorté

L’œuvre d’Alciat étant celle d’un historien, d’un philologue, d’un juriste, d’un grand spécialiste de l’Antiquité romaine, bien avant d’être celle d’un poète, il semble aller de soi que les références à la littérature contemporaine ne soient pas légion dans les textes que l’on a conservés: on peut trouver çà et là, notamment dans la correspondance, la trace de la lecture d’une œuvre littéraire récente, mais il est bien rare que ce soit un texte poétique.2Néanmoins, une preuve de son vif intérêt pour la poésie de son temps, bien qu’il s’agisse moins de poésie italienne en volgare que de vers latins, est le projet, conçu à la rentrée universitaire de septembre 1520, mais resté à notre connaissance inabouti, de faire publier par son ami imprimeur Francesco Calvo une anthologie d’épi-grammes latines qui inclurait un certain nombre de textes composés par les Modernes:

Velim Collectanea Epigrammatum Latinorum conficeres excuteresque recentium istorum uatum bibliothecas. Erit, crede mihi, opus egregium, si in eo curam adhibueris.3

Je voudrais que tu composes une anthologie d’épigrammes latines et que tu épluches les bibliothèques des poètes de notre époque. Ce sera, crois-moi, un remarquable ouvrage, si tu daignes t’y employer.

Quelques mois plus tard, Alciat revient sur ce projet dans lequel il souhaite grandement s’impliquer, en proposant bien entendu quelques vers de sa composition, parfaitement dignes, selon lui, de se mesurer avec les épigrammes de l’Antiquité, sélectionnées parmi celles qu’il envisage quelques mois plus tard de livrer à la publication et dont une grande partie passera probablement dans la collection de traductions latines de l’Anthologie de Planude publiées par Cornarius en 1529, puis dans les Emblemata.4Il se consacre alors à la lecture de divers recueils poétiques récents, en quête de poèmes qu’il serait possible de faire figurer dans l’anthologie de grande qualité dont il rêve, bibliothèque idéale destinée à promouvoir les belles réussites de la latinité nouvelle. Sa déception est grande, affirme-t-il, frappé par l’indigence de ce qu’il a pu lire, et son choix s’avère donc d’autant plus difficile. À cette page de vitupération des mali poeti, il ajoute même quelques vers de sa composition, à la teneur fortement polémique, qui nous livrent une liste intéressante de ses haines littéraires:

Epigrammatum Latinorum Collectanea discupio uidere, et in eis iudicio quocunque meo uti, nec tibi persuadeas asymbolum me futurum: habeo enim licet pauca, quae uel cum antiquis certent. Sed huius rei omnibus studiosis penuria facienda est, nec temere in eo alicuius nomen describendum praeterquam qui uel eruditissimus, uel Caluini luminis obseruantissimus habeatur. Perlegi cum Mediolani essem, quam plurimos ex recentioribus istis poetis, ut inde aliqua eligerem quae in centonem illum infarcirentur. Ita me Deus amet, ut ex quamplurimis nec unum quidem Epigramma reperi iudicio tuo dignum. Quapropter iratus malis poetis, quorum libros dum peruoluo, tantum temporis frustra contriuissem in id carmen ipse, quamuis ineptum (sed cur tibi familiariter quicquid in buccam uenit non scribam?) prorupi.

Marsi, Camperii, Rubri, Caquini,

Qui tantam historiae luem screastis,

Prorsim scribere prorsus imperiti,

Saxae, Cantalyci, Plati, Peloti,

Nostrae fex mera dedecusque linguae,

Qui tot carmina tam cacata fertis:

Quam uobis meritam rogabo poenam,

Mali o historici, mali poetae ?

Hanc, hanc scilicet: inuicem legatis

Alter alterius malos libellos.

Nullo et tempore uendicare nasum

De putri hac liceat lue et latrina.

O poenam Stygiis parem piaclis.

Vides quo irae proruperim ob huiuscemodi recentium ineptias. Tu tamen epigramma hoc supprime, ne crabrones excitem.5

Je désire vivement voir paraître de l’anthologie d’épigrammes latines, et y exercer mon sens critique, mais ne va pas croire que je ne vais pas payer de ma personne: j’ai en effet quelques poèmes qui, pour être peu nombreux, n’en rivalisent pas moins avec ceux de l’Antiquité. Mais, pour tous ceux qui s’y intéressent, il nous faut faire place nette et ne pas y faire figurer le nom de quelqu’un à la légère, sauf à le considérer comme fort savant ou fort respectueux des lumières calviennes. J’ai parcouru, alors que je me trouvais à Milan, le plus possible de livres des poètes les plus récents, afin d’en tirer quelques pièces que l’on pût fourrer dans ce pot-pourri. Pour l’amour de Dieu, je n’ai pas même trouvé une seule épigramme parmi toutes celles-là qui fût digne de ton jugement. C’est pourquoi, en colère contre les mauvais poètes, pour avoir perdu tant de temps à parcourir leurs livres, je me suis fendu du poème suivant, quoi qu’il soit impertinent (mais pourquoi ne t’écrirai-je point à toi, mon ami intime, tout ce qui me vient à l’esprit?):

Vous, les Marso, Champier, Rossi, Gaguin,6

Qui avez vomi de telles calamités historiques,

Totalement incapables d’écrire dans une prose correcte,7

Vous, les Sasso, Cantalicio, Piatti, Pelotti,

Véritable lie et honte de notre langue,

Qui pondez tant de poèmes si merdeux:

Quel châtiment mérité demanderai-je pour vous,

Ô mauvais historiens, mauvais poètes?

Celui-ci, oui, celui-ci: vous lirez réciproquement

Les mauvais livres l’un de l’autre.

Puissiez-vous ne jamais délivrer votre nez

De cette ordure, de cette latrine pourrie,

Ô peine pareille aux châtiments du Styx!

Tu vois à quel point j’ai pu me mettre en colère à cause de ce genre de sottises de nos contemporains. Fais néanmoins disparaître cette épigramme-là, que je n’aille pas exciter les frelons.

Ces treize hendécasyllabes rageurs, pour excessifs qu’ils soient, non seulement rappellent la dilection toute particulière qu’avait Alciat pour l’épigramme polémique, mais nous révèlent également les noms aisément reconnaissables de quatre épigrammatistes qui lui déplaisent au plus haut point. L’on y découvre d’abord le modénais Panfilo Sasso (v. 1454-1527), plus connu aujourd’hui pour ses sonnets, ses strambotti ou ses capitoli en volgare, mais qui avait notamment publié en 1499, alors qu’il demeurait à Brescia, un recueil poétique en latin majoritairement composé d’épigrammes.8Giovanni Battista Valentini, dit Cantalicio (1450-1515), grammairien et poète, avait quant à lui publié à Venise en 1493, conjointement à quelques vers de ses élèves, un recueil de douze livres d’épigrammes qui fut réimprimé à plusieurs reprises.9Ancien élève de Filelfo, le milanais Piattino Piatti (v. 1442-v. 1508) exerça ses talents de poète à la cour des Sforza et servit également comme soldat le duc d’Urbino et Gian Giacomo Trivulzio, qui sera l’un des principaux protecteurs du jeune Alciat, avant de se retirer à Garlasco pour y ouvrir une école d’éloquence. Il avait publié ses épigrammes à Milan en 1502, chez le futur imprimeur d’Alciat, Alessandro Minuziano, édition revue et augmentée six ans plus tard et publiée par Gottardo da Ponte.10Enfin, le dernier poète cité, que l’humaniste milanais dut sans doute lire en manuscrit puisque nous n’avons pu retrouver aucune trace de la publication d’un quelconque recueil d’épigrammes, Antonio Pelotti, actif à la cour des Sforza mais d’origine pisane, plus connu aujourd’hui pour avoir été le co-destinataire avec Baccio Ugolino d’une célèbre lettre de 1474 de Marsile Ficin sur le furor poétique que pour sa propre production, avait pourtant été qualifié de «novo Marziale» par Bernardo Bellincioni dans ses Rime (Milan, 1493), où figurent par ailleurs des vers de Pelotti lui-même.11Retenons de ces quatre noms évoqués par Alciat qu’ils appartiennent tous à la génération précédente, active à la fin du Quattrocento, et qu’à l’exception de Cantalicio, tous étaient également des poètes liés au duché de Milan, où ils ont publié leurs œuvres, et à la cour des Sforza, ce qui semble indiquer chez Alciat une connaissance de la poésie contemporaine fortement marquée par un tropisme milanais ou, du moins, lombard.

Quoi qu’il en soit, le projet d’anthologie prend de l’ampleur au fil des mois et notre compilateur se fait de plus en plus pressant vis à vis de son ami et éditeur Calvo,12faisant allusion au passage à l’attente suscitée par le recueil dans les cercles humanistes milanais, notamment chez le poète d’origine parmesane Bernardino Dardano.13Mais une autre mention de cette anthologie inaboutie dans la correspondance d’Alciat recèle encore quelques indications intéressantes dans la mesure où le juriste nous livre cette fois les noms de six poètes qu’il souhaiterait voir figurer dans les Collectanea :

Velim diligenter cures Epigrammatum Latinorum Collectanea. Possis ex Phaedri haeredibus aliquid eorum habere, ex Bembo, Beroaldo Juniore, Anselmo Georgio, Nicolao Archi comite, Andrea Nauclerio, Sannazaro et si quos alios idoneos iudicaueris. Ipse quaedam collegi tibi non displi-citura.14

Je voudrais que tu t’occupes rapidement de l’anthologie d’épigrammes latines. Tu pourrais en trouver une partie chez les héritiers de Phèdre, chez Bembo, Béroalde le Jeune, Giorgio Anselmi, Nicolò d’Arco, Andrea Navagero, Sannazaro et chez quelques autres que tu estimeras pouvoir convenir. J’en ai moi-même rassemblé quelques-unes qui devraient te plaire.

Si l’on veut bien se pencher un peu avec nous sur les poètes cités ici, il est frappant de constater que la plupart de leurs œuvres poétiques en latin sont alors inédites: le vénitien Bembo (1470-1547) n’avait alors publié que son De Ætna, chez Alde Manuce en 1496,etson Carminum libellus ne verra le jour que de manière posthume, en 1552; le bolonais Filippo Beroaldo le Jeune (1472-1518), neveu du fameux philologue, n’a publié de son vivant ni ses trois livres de Carmina ni son unique livre d’Epigrammata, qui ne seront imprimés à Rome que douze ans après sa mort, en 1530;15les Carmina du vénitien Navagero (1483-1529) seront également publiés de manière posthume en 1530; et Anselmi (v. 1450-1528) n’a vu paraître à Parme ses Epigrammaton libri septem que deux ans avant sa mort, soit en 1526.16Quant à Jacopo Sannazaro (1458-1530), si son Arcadia et ses Rime sont déjà bien connues du public, ce n’est pas encore le cas de son œuvre poétique en latin, puisqu’il faudra attendre 1526 pour l’édition princeps du De partu Virginis ou des Eclogae piscatoriae, et encore deux années pour les trois livres d’Epigrammata et les Elegiae. Le cas de Nicolò d’Arco (1492-1546) est un peu particulier, puisqu’il faisait depuis longtemps partie des amis proches d’Alciat et qu’il avait été son condisciple au Studio de Pavie, ce qui explique plus naturellement que le juriste milanais ait connu ses œuvres poétiques bien avant qu’elles soient publiées à Mantoue sous le titre de Numeri, l’année de la mort de son ami.17Ces quelques remarques laissent à penser qu’Alciat avait eu connaissance de la production de ces divers poètes par le biais de manuscrits transmis par des correspondants ou des amis, comme Francesco Calvo lui-même, qui travaillait depuis quelque temps à Rome et qui connaissait personnellement au moins Bembo et Sannazar. Autant dire que l’on apprend de cette liste de noms à quel point notre juriste se tenait au courant de la plus brûlante actualité dans le domaine de la création poétique, se préparant à publier dans son anthologie des textes encore inédits et inconnus du grand public. D’autre part, ces choix d’Alciat nous permettent de formuler plusieurs hypothèses sur ses goûts littéraires en observant quelques points communs à ces poètes qui évoluent tous dans des sphères très proches, Bembo étant un ami commun de Béroalde le Jeune, Navagero et Sannazar, tandis qu’Anselmi était lui-même fort prisé de Navagero. Tous ces poètes sont aussi des philologues de haut niveau: point n’est besoin de revenir ici sur les éditions de Pétrarque et de Dante procurées par Bembo chez Alde Manuce, ou sur la fameuse édition princeps des six premiers livres des Annales de Tacite par Béroalde, qu’Alciat commentera d’ailleurs en appendice à la réédition faite par Minuziano en 1517, en dépit de l’interdiction papale. Navagero avait lui aussi collaboré avec Alde au tournant du siècle et préparé pour lui des éditions de textes classiques, notamment de Lucrèce, tout comme Anselmi était un commentateur avisé de Plaute, caractéristique qu’il partage également avec Alciat.

Tout cela ne serait qu’anecdotique si, à travers ses haines et ses enthousiasmes, Alciat ne révélait aussi une certaine conception de l’épigramme ainsi que la conscience d’une rupture de génération: rupture entre les épigrammatistes de la fin du Quattrocento, héritiers de Martial, et ceux de la première moitié du Cinquecento, héritiers de l’Anthologie de Planude.Eneffet, on l’a vu, tous nos mali poetae appartenaient à la génération précédente, que semble rejeter l’humaniste milanais, génération de la poésie courtisane et de l’épigramme rude, mordante, acérée, héritée de Martial, à laquelle Alciat sacrifie pourtant dans l’intimité de sa correspondance... Mais, sur le plan du style, on peut aisément comprendre ce qui lui a permis de réunir ces quelques poètes assez différents sous une même bannière, d’allier à la sécheresse et à l’atticisme d’un Anselmi ou d’un Béroalde la suauitas et la uenustas d’un Sannazar, d’un Navagero ou d’un Bembo: il s’agit de cet idéal rhétorique de dignitas et d’urbanitas, apanage, comme on le pense alors, de Catulle et des épigrammatistes grecs, d’un modèle idéal de l’épigramme fondé sur le bon goût, la douceur jusque dans la pointe. Comme Navagero qui jetait au feu tous les ans, à l’occasion de la fête des Muses, tous les exemplaires de Martial qu’il pouvait trouver, Alciat voue aux souffrances éternelles dans les enfers les poètes qu’il juge aux antipodes de ce nouveau modèle.18Le développement de ce projet anthologique indique en tout cas à quel point le grand spécialiste de l’Antiquité pouvait aussi se préoccuper de la poésie de son temps, bien qu’il paraisse non moins légitime de se demander ce qu’il en est de la poésie italienne composée non en latin cette fois, mais en volgare.

La mère des langues et la langue de la mère : la question du bilinguisme

À l’exception notable d’un petit billet adressé à l’ami Francesco Calvo le 26 avril 1520,19les quinze lettres écrites en italien par Alciat et publiées par Gianluigi Barni dans son édition de la correspondance revêtent toutes les mêmes caractéristiques:20elles sont généralementbrèves, de quelques lignes à une page, adressées à des personnalités occupant des fonctions politiques et – pouvons-nous supposer – pratiquant plus vraisemblablement l’italien que le latin, et portent sur des sujets le plus souvent liés à sa carrière et à ses émoluments, ou encore à des demandes officielles. En d’autres termes, ces lettres, quand il ne s’agit pas de simples billets de remerciement, ont un caractère purement administratif et démontrent bien que le juriste considérait l’italien comme une langue véhiculaire et non comme un moyen privilégié d’expression épistolaire: la rareté des lettres rédigées dans sa langue maternelle et l’écrasante prééminence du latin laissent encore supposer que cette dernière était pour lui et la langue la plus noble et le moyen d’expression le plus convenable à l’écrit.

Corollaire du point précédent, Alciat pourrait-il avoir composé des œuvres littéraires en volgare? La question pourrait paraître oiseuse, mais elle est pourtant réapparue dans la dernière édition en date des Emblemata et se pose régulièrement, au moins depuis la findu XIXe siècle. En effet, en 1888, Nicola Zingarelli publiait pour la première fois un manuscrit ferrarais comprenant les Rime du poète Pierfrancesco Bertioli accompagnées d’un commentaire en langue italienne d’André Alciat, l’éditeur justifiant cette attribution par la signature de l’épître dédicatoire à Valerio Orsini du seul nom d’Alciato.21Cette hypothèse a pourtant fait long feu, rapidement démentie avec beaucoup de finesse par Dante Bianchi,22qui, outre le fait que cette œuvre prétendument due à Alciat ne se trouve citée nulle part ailleurs, ni par ses biographes ni par ses correspondants, a noté l’abondance de formes dialectales trahissant l’origine bresciane ou mantouane du scripteur, dans les vers comme dans le commentaire. Le plus probable était donc que c’était Bertioli lui-même qui s’était servi du nom prestigieux d’Alciat, qui venait alors de quitter l’université de Ferrare et était retourné enseigner à Pavie, pour s’inventer un soutien de poids face aux difficultés qu’il connaissait alors à la cour du duc. Ce fantasme de retrouver des textes directement composés dans sa langue maternelle par le juriste semble pourtant avoir à nouveau émergé sous la plume du plus récent éditeur des Emblemata, Mino Gabriele. Ayant trouvé dans les Detti et fatti piacevoli et gravi de Lodovico Guicciardini deux emblèmes cités en italien dont il n’a pu retrouver l’origine, De Morte et Amore, puis In studiosum captum Amore, il émet ainsi l’hypothèse qu’Alciat aurait composé lui-même deux versions voisines de ce texte, l’une en italien et l’autre en latin.23Or une simple comparaison entre le texte de Guicciardini et les traductions italiennes des Emblemata procurées par le vénitien Giovanni Marquale et publiées à Lyon par Guillaume Rouillé et Macé Bonhomme en 1549 (136 emblèmes) et 1551 (180 emblèmes), aurait suffi à prouver que ces vers ne sont évidemment pas de la main d’Alciat, mais bien de l’un de ses traducteurs.24Il faut donc se résoudre à considérer que l’humaniste milanais a toujours privilégié l’expression en latin à celle en volgare, dans laquelle il se sentait à l’évidence beaucoup moins à l’aise. À la rigueur, l’unique exemple de ce qui pourrait le plus se rapprocher d’une composition proprement italienne serait peut-être cette Vernolatina Cantio à peu près intraduisible en français, qui faisait partie d’un Epigrammatum liber V autrefois conservé à la Biblioteca Trivulziana de Milan et aujourd’hui perdu:25

Quasi supra legente

Celeste amore vidi

Cantare dulci cum stylo et suavi:

Nicella, adesse, specta,

Tolle me gremio, o amica fidi,

Da precia, qui te amavi,

Ne sta in amore lente.

O unico de me furore lecta,

Matrona, me recepta;

Ne me fuge, anima bella.

Si coeca membra porto,

Ha! pone me in tuo porto,

Qui mi te potero videre stella.

Tali sono Cupido.

Subita cui Nicella:

Non crede per lamenta mi placere.

O dure, inique amare,

Ne spera ire supra in nitente stella,

Et in meo iacere

Non credas molle nido.

Cognosce tu, superbe amor, amare

Quae poena? Non fricare

In monte nigro oliva.

Adunca, pute nude,

Arma et iacula reclude,

Si non te, pharetrate, luce priva.

Dixisti, amor benigne.

O cruda et aspra vita,

O anima cum tristi creata fato,

Depasce te dolore.

Qui percussa sagitta, de sagitta

Stat’ evolante nato

Un altero maligne.

Qui volt amare mi dar fata, amore,

Cum pallido colore,

Per moesta membra lasso.

Desidero lachrimando

Subito perire, dando

Me de Leucadio patente sasso.

Comme l’indique suffisamment le titre du poème, Alciat a composé là une canzone sur le plus pur modèle vernaculaire, dont il reprend la structure canonique, formant trois stanze de treize vers chacune qui font alterner heptasyllabes et hendécasyllabes et agencent six rimes différentes selon un schéma invariablement reproduit dans les trois strophes que comprend la cantio. Mais si la structure de ce dialogue entre Cupidon et Nicella est indéniablement la marque d’un hommage amusé à la poésie italienne reposant pour l’essentiel sur un jeu consistant à mêler volgare et latin dans une langue macaronique, force est de constater que la langue latine est définitivement celle que maîtrise Alciat, au vu du nombre de formes latines bien supérieur aux italiennes et de la structure syntaxique des phrases – quand elles sont même compréhensibles. Cette curieuse pratique constitue néanmoins un indubitable écho d’autres expérimentations poétiques liées au grand intérêt que se découvre le Milan de la fin du Quattrocento et du début du Cinquecento pour la poésie en volgare, en particulier des étranges créations de Lancino Curzio (v. 1460-1512). Dans ses trois épais volumes de Silves et d’Épigrammes réunis par son neveu Gaspare della Chiesa et publiés de façon posthume en 1521,26Curzio s’essaie notamment à la transposition en latin de formes métriques italiennes, créant sonnets, strambotti, strophes ternaires, madrigaux et autres cantiones, textes majoritairement composés en latin mais pourvus de schémas métriques italiens.27Dans sa jeunesse, Alciat évolue de plus dans unmilieu intellectuel qui s’intéresse tout particulièrement à la question des rapports entre les deux langues: en témoignent ses relations d’amitié avec Quinziano Stoa et, sans doute, Girolamo Claricio, le futur éditeur de l’Ameto et de l’Amorosa visione de Boccace. Stoa rapporte en effet, dans ses Epographiae sex publiées en 1511et accompagnées d’épigrammes composées notamment par Claricio, Alciat et Francesco Calvo, que l’une des questions les plus débattues à cette époque dans les cercles humanistes lombards était celle de la validité des comparaisons entre littérature latine et littérature vernaculaire – entre Dante et Virgile, Pétrarque et Ovide, Boccace et Cicéron, Francesco Colonna et Apulée...

Bien plus intéressante que la question de la pratique vernaculaire d’Alciat, que l’on peut sans doute clore définitivement sur ce médiocre exercice de style qu’est la Vernolatina Cantio, est celle du regard qu’il pouvait porter sur les rapports linguistiques entre le latin et la langue italienne. Un chapitre relativement méconnu de ses Praetermissa, parus en 1518 à Milan, recueille sous le titre de Sermo latinus un certain nombre de réflexions sur le sujet:

Dubitatum fuit non apud ueteres Romanos illud esset loquendi idioma in usu quo impraesentiarum uulgo omnes per Italiam loquimur, quaque dialecto Dantes Alingerius, Petrarcha, Ciccus atque alii rythmos scripsere, et Leonardus Aretinus Poggiusque etiam tum uulgari sermone usos antiquos existimauerunt. Contra disseruit Philelphus epist. lib. IX. et rursus XXXVII. cuius sententiam omnes docti impraesentiarum probant. Fuisse enim sermonem qui latinus diceretur, non aeque comptum, sicut alium qui ex traditionibus grammaticorum constabat. Vulgum itaque latine loqui solitum, sed non salua ratione recti sermonis: doctos uero uiros etiam grammatices documenta seruasse. Verum priorem sententiam uidetur posse aliquis ex Triphonii iurisconsulti responso adiuuare, qui: decreta, inquit, a praetoribus latine interponi debent, quasi denotet potuisse et uulgariter interponi. Sed et Procopius Persici belli lib. II. stratam apud Romanos uiam significare autor est, quod in uulgari idiomate uerum est, in latino falsum, ut merito uulgarem apud eos lin-guam fuisse credi possit. [...] Sed tamen cum Procopius sub Iustiniano floruerit, quo tempore exciderat Romani sermonis puritas, non existimo a Philelphi sententia discedendum, qui plurimis autorum elogiis rationibusque partes suas tuetur.28

L’on s’est demandé si la langue que nous parlons tous couramment de nos jours en Italie était en usage chez les anciens Romains, ce dialecte dans lequel Dante Alighieri, Pétrarque, Cecco et d’autres ont composé leurs vers: Leonardo Bruni et le Pogge ont pensé que, même à leur époque, les Anciens faisaient usage de la langue vulgaire. Filelfo a réfuté cette opinion au livre IX de ses Epîtres, puis encore au livre XXXVII, et c’est son opinion qui recueille de nos jours l’assentiment de l’ensemble des savants. De fait, il existait une langue qui portait le nom de latin, mais qui n’était pas aussi élégante que l’autre, issue de l’enseignement des grammairiens. C’est pourquoi le peuple parlait ordinairement le latin, mais sans respecter les règles du bon parler; les savants, en revanche, respectaient la grammaire qu’on leur avait enseignée. L’on peut cependant, à ce qu’il semble, soutenir la première opinion à l’aide d’un responsum du jurisconsulte Triphonius, qui dit ceci [Dig. 42, 1, 48]: «Les décrets doivent être rédigés en latin par les préteurs», comme s’il indiquait ainsi que l’on pouvait également les rédiger en langue vulgaire. Mais Procope, au livre II de sa Guerre de Perse [II, 1], est aussi le témoin que le mot strata signifiait «route» [uia] chez les Romains, ce qui est vrai en langue vulgaire, mais faux en latin, de sorte que l’on pourrait croire à juste titre qu’il existait chez eux une langue vulgaire. [...] Néanmoins, dans la mesure où Procope vivait sous l’empereur Justinien, à une époque où la langue romaine avait perdu de sa pureté, je ne pense pas qu’il faille pour autant aller contre l’opinion de Filelfo, parce qu’il défend sa cause en se fondant sur un très grand nombre de sources qu’il cite et qu’il explique.

Le jeune philologue ajoute ensuite à ces quelques exemples un passage des Métamorphoses d’Apulée (I 39, 1-4) narrant la rencontre entre un soldat et un jardinier qui ne maîtrise pas la langue latine, considérant que la première phrase prononcée par le soldat et demeurée incomprise par le jardinier (Quorsum ducis uacuum asinum?) appartient au latin savant, tandis que la seconde, parfaitement comprise (Vbi ducis asinum?), relève du latin vulgaire.29Et Alciat de conclure son analyse sur deux textes de droit (Dig. 32, 79, 1 et à nouveau Dig. 42, 1, 48, avec l’appui d’une glose d’Accurse), puis de trancher définitivement en faveur de la thèse de Filelfo.

Cette réflexion sur les rapports de l’italien et du latin, outre les références à trois modèles qui se sont illustrés dans la poésie en langue vernaculaire – Dante, Pétrarque et, plus curieusement, Cecco Angiolieri – prouve donc qu’Alciat s’intéressait à un débat déjà ancien, mais qui était encore dans l’air du temps dans la capitale lombarde au début du XVIe siècle. Cette polémique sur la nature de la langue parlée par les anciens Romains avait vu le jour en avril 1435à Florence dans une épître de Flavio Biondo à Leonardo Bruni, intitulée De uerbis Romanae locutionis, à laquelle ce dernier avait répondu un mois plus tard par une autre lettre, An uulgus et literati eodem modo per Terentii Tullique tempora Romae locuti sunt, avant que d’autres humanistes ne prennent également position vis-à-vis des deux thèses opposées, comme Poggio Bracciolini, Guarino Veronese, Lorenzo Valla ou Francesco Filelfo.30Pour résumer à très grands traits les positions des deux principaux protagonistes, Bruni, dans la lignée de Dante, se fondait sur la thèse de la grammaticalité du latin face à l’agrammaticalité des langues vernaculaires, postulant de fait une diglossie antique, comparable à celle de l’époque moderne, entre un sermo litteratus parlé par les lettrés, qui nous aurait été transmis, et un sermo uulgaris, idiome du peuple dont nous n’aurions plus de trace. Biondo et ses partisans, en revanche, se plaçaient dans une perspective historique et défendaient la thèse d’un monolinguisme antique et d’une transformation du latin en langue vulgaire liée à une corruption et à une décadence progressive de la langue à l’époque des invasions barbares. Cette dernière thèse, qui est celle que partage Alciat, est de fait à l’origine de la constitution d’une grammaire italienne, qui exposerait justement la grammaticalité de la langue vulgaire née d’une évolution du latin, projet illustré d’abord par la Grammatichetta de Leon Battista Alberti, qui affirme son soutien aux thèses de Biondo en 1437-1438, puis par les Regole grammaticali della volgar lingua de Giovanni Francesco Fortunio (1516) et les Prose della volgar lingua de Pietro Bembo (1525).31La prise de position d’Alciat dans ce débat témoigne donc de son implication intellectuelle dans les réflexions sur les rapports linguistiques entre italien et latin auxquelles se livraient les cercles humanistes milanais des deux premières décennies du XVIe siècle.32

L’empreinte milanaise

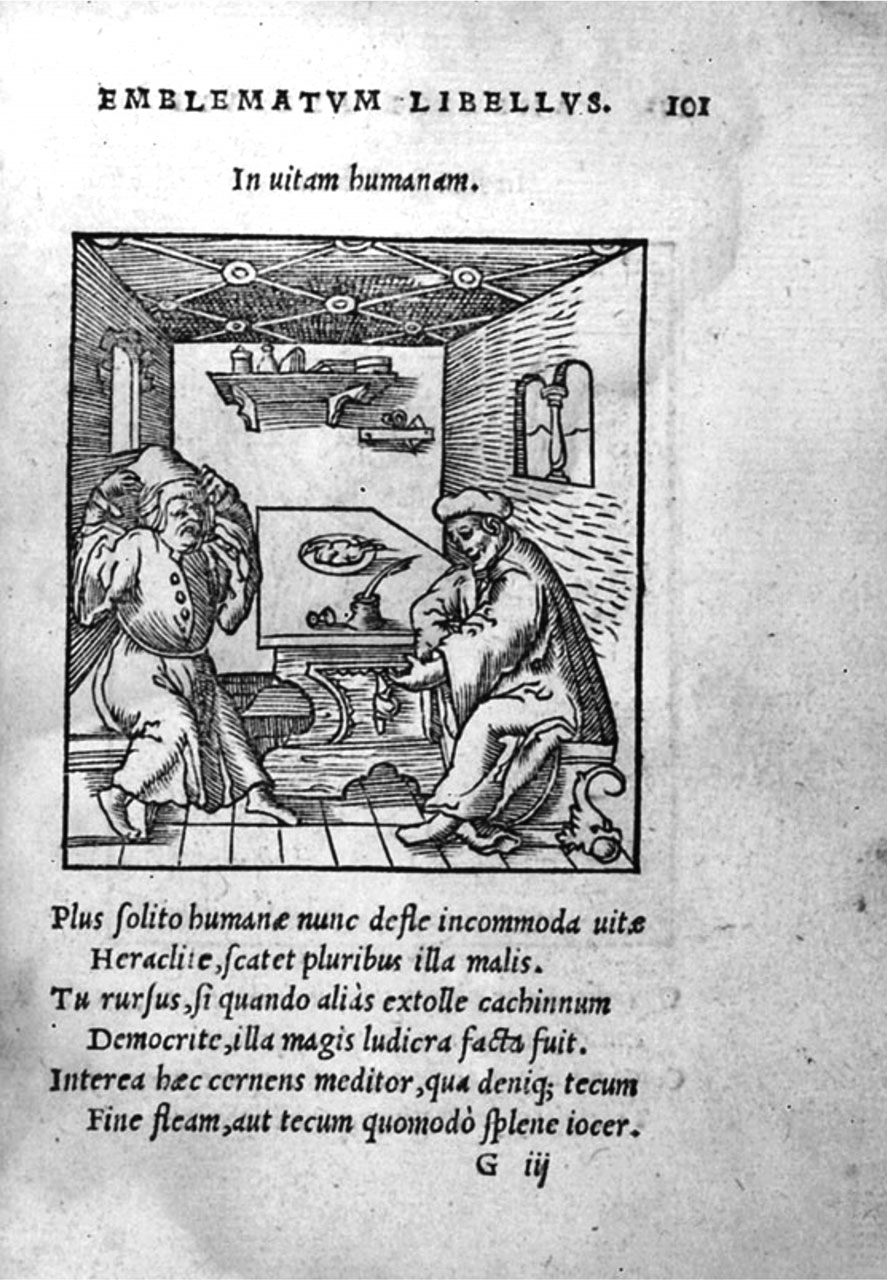

L’on pourra juger plus avant encore de l’importance de cette culture milanaise sur l’œuvre d’Alciat si l’on se penche à présent sur son œuvre poétique en prenant pour exemple le fameux emblème In uitam humanam, paru pour la première fois dans l’édition augsbourgeoise de 1531 et qui apparaît de prime abord comme la simple traduction d’une épigramme anonyme de l’Anthologie de Planude (A. G., IX, 148):

In uitam humanam (M-B,p. 114)

Plus solito humanae nunc defle incommoda uitae,

Heraclite: scatet pluribus illa malis.

Tu rursus (si quando alias) extolle cachinnum,

Democrite: illa magis ludicra facta fuit.

Interea haec cernens meditor, qua denique tecum

Fine fleam, aut tecum quomodo splene iocer.

La vie humaine

Plus qu’à l’accoutumée, pleure la vie humaine,

Héraclite, à présent qu’elle souffre encore plus.

Si tu le fis jamais, toi, éclate de rire,

Démocrite, à présent qu’elle est plus drôle encore.

Que faire à cette vue? Jusqu’où puis-je avec toi

Pleurer, ou avec toi plaisanter de bon cœur?

L’association paradigmatique du philosophus ridens et du philosophus flens, fruit d’une déjà longue histoire dans la littérature classique,33avait fait l’objet de diverses interprétations à la Renaissance, les auteurs prenant tantôt le parti de Démocrite, tantôt celui d’Héraclite, ou considérant encore que les deux attitudes ne sont que les deux faces d’une même pièce, comme Alciat ici même.34Fasciné par cette image, Marsile Ficin avait fait peindre sur le mur d’une salle de son Académie de Careggi une fresque représentant les deux philosophes autour d’une mappemonde, l’un riant et l’autre pleurant devant le triste spectacle de la vie humaine, illustrant ainsi les deux attitudes possibles de l’homme face aux souffrances du monde.35Il paraît en tout cas plus que probable que ce soit cette œuvre aujourd’hui perdue qui ait été la source d’une fresque de Donato Bramante peinte sur le même modèle au-dessus de la porte de la camera d’une demeure milanaise, puis transférée en 1901 à la Pinacothèque de Brera, où elle est visible aujourd’hui.36En effet, cette œuvre, qui témoigne de la diffusion du thème dans le Milan de la fin du Quattrocento, se fonde sur le même schème iconographique que la fresque de Careggi: devant une table de travail jonchée de livres ouverts, Héraclite, à gauche, et Démocrite, à droite, ont les yeux fixés sur une mappemonde accrochée au mur de fond, rehaussé d’une frise.37Pendant longtemps, les historiens de l’art ont considéré que le commanditaire de l’ensemble des fresques avait été le chancelier du duc Gian Galeazzo Sforza, Gottardo Panigarola, jusqu’à ce que Graziano Sironi découvre en 1978 qu’il s’agissait en réalité du poète Gaspar Ambrogio Visconti, qui occupa la maison de la via Lanzone de 1486 à sa mort, advenue en 1499. La présence de Bramante dans la demeure du poète est de plus attestée en 1487, ce qui laisse supposer qu’il a dû réaliser son cycle pictural dans les années 1487-1488.38Si ces éléments étaient déjà bien connus, nul n’avait encore noté qu’Alciat lui-même devait fort bien connaître le «gioco di natura» de Bramante, pour reprendre le mot de Giovanni Paolo Lomazzo, étant donné les profondes relations d’amitié qu’il entretenait avec la famille Visconti. Il a en effet dédié deux de ses œuvres à deux fils du poète courtisan: ses Graecae dictiones de 1515 à Giacomo Antonio Visconti, en se livrant par ailleurs dans son épître dédicatoire à un éloge de la famille tout entière, y compris du poète,39puis ses Annotationes in Tacitum de 1517 à Galeazzo, cité à plusieurs reprises dans sa correspondance et dans son recueil d’inscriptions milanaises.

De plus, le thème des deux philosophes était très à la mode dans le Milan de la fin du Quattrocento et du début du Cinquecento, ce qui n’a pu échapper à notre humaniste. Sort ainsi en 1505des presses de Pietro Martire Mantegazza la première édition d’une œuvre du poète d’origine génoise Antonio Fregoso,40intitulée Riso di Democrito.41Composée de quinze capitoli en terza rima, celle-ci est à nouveau publiée par le même imprimeur l’année suivante, puis en 1507, édition où elle se voit complétée d’un Pianto di Heraclito composé sur le même modèle. S’inspirant de la structure et du style de la Divine Comédie et fortement influencés par le néo-platonisme, ces deux poèmes allégoriques narrent le voyage accompli par le poète sur le chemin étroit de la connaissance: dans le premier texte, guidé par son ange gardien, il se rend jusqu’à un jardin de toute beauté, locus amoenus où il fait la rencontre de plusieurs sages, parmi lesquels Diogène et Platon, puis jusqu’au superbe palais de Démocrite; dans le second, sous la conduite d’un autre ange du nom de Dianeo, il parvient au sommet d’une montagne dans la masure habitée par Héraclite, qui alimente continûment une source de ses larmes. Les deux philosophes, qui ne peuvent s’empêcher de rire et de pleurer tout en discourant, s’entretiennent avec le poète des malheurs des hommes, de leurs défauts et de leurs folies, et lui enseignent les moyens de s’élever à la vertu et à la sagesse. Cette œuvre souligne fort bien la profonde implantation du thème dans la culture milanaise du temps, en outre attestée par le nombre considérable d’impressions de l’œuvre, qui connaîtra même un succès bien au-delà des frontières du duché, imprimée très rapidement à Venise puis traduite en français et en espagnol.

Le Riso di Democrito est précédé dans sa première édition (1505) de quatre épigrammes liminaires en latin, trois dues à Francesco Tanzi Cornigero, par ailleurs responsable de l’édition du texte, et la quatrième à Bartolomeo Simonetta. La présence de ces poèmes liminaires ne peut que renforcer le lien entre la fresque de Bramante dans la Casa Visconti et le poème d’Antonio Fregoso: en effet, s’il est parfaitement attesté par plusieurs vers de Gaspar Ambrogio Visconti adressés à Fregoso que les deux poètes se fréquentaient et s’appréciaient, ils appartenaient aussi tous deux, comme Francesco Tanzi, au cercle des poètes qui fréquentaient à la fin du XVe siècle la cour du More, avec Niccolò da Corregio, Lancino Curzio ou Bernardo Bellincioni. Les rapports entre Bartolomeo Simonetta et Fregoso allaient, quant à eux, bien au-delà de la simple amitié littéraire dont rend bien compte l’œuvre du second,42puisque le père de Fregoso, qui appartenait à une noble famille génoise, s’était installé en 1464 à Milan, où il mourut trois ans plus tard, laissant son fils sous la tutelle du secrétaire ducal Cicco Simonetta, également oncle de Bartolomeo et père de Cecilia, la femme de notre Gaspar Ambrogio. L’on voit donc à quel point cette production poétique s’insérait dans un cercle somme toute restreint de poètes qui se fréquentaient et connaissaient parfaitement leurs œuvres respectives. Quoi qu’il en soit, l’épigramme liminaire de Simonetta, dont on connaît aussi des vers échangés avec Visconti et qui avait par ailleurs la réputation d’être un excellent helléniste,43simplement intitulée Epigramma de Heraclito et Democrito, est indubitablement, comme notre emblème d’Alciat, une traduction de la fameuse épigramme anonyme de l’Anthologie :

Defle hominum uitam plusquam, Heraclyte, solebas,

In lachrymas totos solue, age, nunc oculos.

Concute maiori splenem, Democrite, risu

Et toto resonans ore cachinus hiet.

Vita fuit nunquam post condita saecula mundi

Et risu pariter dignior et lachrymis.

Ces vers sont reproduits sur la première page de l’édition suivante du poème,44sous un titre nouveau, Epigramma in imagines Heraclyti et Democriti, qui introduit cette fois un rapport entre l’épigramme et une œuvre plastique (imagines), lui conférant par là même le statut d’ekphrasis. De fait, elle est associée sur la même page, en une disposition qui n’est pas sans évoquer celle de l’emblème alciatique (voir FiG. 1 et 2), à une gravure mettant en scène les deux philosophes, Démocrite à gauche et Héraclite à droite, de part et d’autre d’une mappemonde, élément indiquant à l’évidence qu’il faut chercher la source de la gravure dans la fresque de Bramante. Cela confirme donc que le choix de traduire à nouveau cette épigramme de l’Anthologie devait être pour Alciat absolument indissociable de la représentation plastique du couple de philosophes telle que l’avait réalisée Bramante pour la Casa Visconti. Mais peut-être pouvons-nous trouver une confirmation de nos hypothèses dans un examen plus attentif du texte même de l’emblème In uitam humanam dans ses rapports avec son modèle, à la lettre duquel il faut reconnaître que notre poète reste globalement fidèle, à une exception près tout de même, une importante modification de sens figurant dans le dernier distique. Dans l’hexamètre grec, l’épigrammatiste anonyme s’adresse directement aux deux philosophes et leur avoue le désarroi dont il est saisi en les regardant (εἰς ὐmέας δὲ καὶ aὐτὸς ὁρῶν, tὸ μεταξὺ μεριμνῶ), alors qu’Alciat, qui respecte pourtant la structure syntaxique de la phrase grecque, supprime la deuxième personne (εἴς ὑmέaς) et la remplace par le déictique haec. Ce pronom neutre ne peut, de toute évidence, renvoyer aux deux philosophes, à qui le locuteur s’adresse ensuite, mais renvoie de fait le lecteur à un objet extérieur au texte. Que voit (cernens) donc le locuteur? L’on pourra y lire simplement l’horrible spectacle de l’état du monde qui est sous les yeux du poète, des philosophes et du lecteur de l’emblème, soit – pourquoi pas? – un objet qui est mis sous les yeux de ces trois instances, comme la mappemonde de la fresque de Bramante, ou bien encore la fresque elle-même, faisant alors de ce procédé de deixis la marque d’une épigramme ekphrastique.

Fig. 1: Première page du Riso di Democrito d’Antonio Fregoso (Milano, P. M. Mantegazza, 1506)

Milano, Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana

© Comune di Milano – Tutti i diritti di legge riservati

Fig. 2: André Alciat, In uitam humanam (Emblematum libellus, Parisiis, C. Wechel, 1534,p. 101)

By permission of University of Glasgow Library, Special Collections

La trace ferraraise

Notre deuxième exemple, en revanche, a déjà fait couler beaucoup d’encre et semble être l’une des rares épigrammes des Emblemata que, jusqu’ici, l’on ait pu rattacher à la poésie italienne en volgare :

De Morte et Amore (M-B,p. 167)

Errabat socio Mors iuncta Cupidine. Secum

Mors pharetras, paruus tela gerebat Amor.

Diuertere simul, simul una et nocte cubarunt:

Caecus Amor, Mors hoc tempore caeca fuit.

Alter enim alterius male prouida spicula sumpsit,

Mors aurata, tenet ossea tela puer.

Debuit inde senex qui nunc Acheronticus esse:

Ecce amat, et capiti florea serta parat.

Ast ego mutato quia Amor me perculit arcu,

Deficio; iniiciunt et mihi fata manum.

Parce puer, Mors signa tenens uictricia parce:

Fac ego amem, subeat fac Acheronta senex.

Mort et Amour

Mort avec Cupidon cheminait de conserve:

À elle les carquois, au jeune Amour les flèches.

Ils firent halte ensemble et ensemble dormirent:

Aveugle était Amour, Mort le devint alors.

L’un de l’autre saisit imprudemment les flèches:

Mort prend les flèches d’or et l’enfant celles d’os

Voilà donc un vieillard que l’Achéron réclame

Qui aime et qui se ceint de guirlandes fleuries!

Mais moi, qu’Amour perça de son arc échangé,

Je me meurs et la Parque a mis la main sur moi!

Pitié, enfant! Pitié, Mort, qui déjà triomphe!

Laisse-moi donc aimer, et ce vieillard mourir!

Dès les premiers commentaires parus au XVIe siècle, cet emblème a posé un problème aux exégètes d’Alciat dans leur Quellenforschung. Claude Mignault le premier, sans doute victime de cet habitus philologique que nous rappelions dans nos prolégomènes, évoque ainsi comme source du texte quelque antiqua Graecorum fabula et invoque trois poèmes ayant également traité le thème: un de Jean Lemaire de Belges, sur lequel on reviendra, trois distiques élégiaques présentés comme anonymes, mais qu’il faut rendre au juriste et poète portugais António de Gouveia (v. 1505-1566),45ainsi qu’une épigramme latine de Joachim du Bellay46Francisco Sánchez de las Brozas y ajoute une autre épigramme du portugais Manuel da Costa (v. 1512-1562), professeur de droit à Coimbra et Salamanque.47Ces trois dernières références, toutes évidemment postérieures à la première publication de l’emblème en 1531, trahissent bien la perplexité de nos philologues, incapables de retrouver une source antique ou, du moins, antérieure à Alciat, à l’exception du premier des Trois Contes intitulez de Cupido et Atropos de Jean Lemaire de Belges, publiés pour la première fois en 1526, mais qui ne peuvent à l’évidence être considérés comme la source d’Alciat.

C’est pourtant ce dernier poème en français, composé de cent décasyllabes répartis en trente-trois strophes imitant la terza rima italienne, qui a, chez les commentateurs modernes cette fois, suscité nombre de conjectures. En effet, le titre de l’édition princeps indique précisément Les trois comptes intitulez de Cupido et de Atropos dont le premier fut inventé par Seraphin poëte italien, le second et tiers de l’invention de maistre Jehan Le Maire.48Bien que d’aucuns aient voulu à tout prix retrouver chez Serafino Aquilano (1466-1500) la source du poème de Lemaire et, partant, celle de notre emblème,49il n’existe pourtant nulle trace dans ses œuvres imprimées d’un poème qui aurait pu servir de modèle. Ferdinando Neri et Carlo Dionisotti ont ensuite découvert d’autres textes, en latin et en italien, pouvant être indiscutablement rattachés au même thème et qui offrent un éclairage nouveau sur le milieu culturel dans lequel ce motif a pu éclore et se diffuser: du côté de la poésie en volgare, un chapitre ternaire anonyme retrouvé dans le Ms. Ital. IX 163 (6868) de la Biblioteca Nazionale Marciana de Venise («Audite, o circostanti, un caso strano») ainsi qu’un sonnet du toscan Bernardo Accolti (1458-1535), datant peut-être de 1509, dans le ms. 591du Seminario de Padoue («Strano accidente l’empia Morte e Amore»); du côté de la poésie latine, une élégie anonyme faussement attribuée à Pietro Bembo dans le Marc. Lat. XII 248,50une autre du ferrarais Antonio Tebaldeo (1463-1537) dans le Vat. Lat. 3352, et une troisième attribuée par Dionisotti au premier maître d’Annibale Caro, Rodolfo Iracinto (1492-1555), dans le Vat. Lat. 7182.51La présence parmi ces auteurs d’un ami de Serafino comme Accolti, qui lui dédia un sonnet et une épitaphe à l’occasion de sa mort, ou des échos du thème dans les Sylve (1507) d’une autre de ses connaissances, Marcello Filosseno (v. 1450-1520), ou encore chez Panfilo Sasso, peuvent évidemment laisser à penser que Jean Lemaire de Belges aurait pu connaître un poème de Serafino mettant en scène l’échange des armes entre Cupidon et la Mort, qui serait aujourd’hui perdu, ou qui aurait circulé sous son nom.

Quoi qu’il en soit, une brève mais stimulante étude de Rosanna Alhaique Pettinelli a récemment étudié la fortune de cette thématique qu’elle a identifiée comme typique du milieu culturel ferrarais de la fin du Quattrocento et du début du Cinquecento, retrouvant un écho de ce modèle jusque dans l’Angelica innamorata (1550) de Vincenzo Brusantino:52dans les textes que nous avons déjà évoqués, l’origine ferraraise paraît établie de façon certaine pour l’élégie latine anonyme autrefois attribuée à Bembo et pour celle de Tebaldeo. Le caractère extrêmement restreint de la diffusion de ce motif dans la poésie humaniste atteste de façon évidente que l’emblème alciatique doit être interprété comme une uariatio sur le thème de l’échange des armes entre l’Amour et la Mort tel qu’il s’est développé à Ferrare où, rappelons-le, Alciat a reçu le titre de docteur in utroque iure en 1516 et où il enseignera quelques années plus tard, entre 1542 et 1546,53quoique celui-ci aurait pu également avoir connaissance des poèmes ferrarais par le biais de ses connaissances milanaises.

L’interprétation générale de l’épigramme doit, à l’évidence, se fonder sur les autres poèmes disponibles si l’on veut en déceler avec précision les caractéristiques. Outre le motif de l’échange des armes qui les réunit, l’ensemble de ces textes possède une structure similaire, avec quelques variantes. La première partie, toujours narrative, présente un récit fort semblable d’une version à l’autre: Mort et Cupidon, qui voyagent ensemble, font halte dans une auberge et procèdent à l’échange de leurs arcs et de leurs flèches, soit parce qu’ils sont ivres, comme chez Lemaire ou chez Iracinto, soit du fait d’une simple erreur, comme chez l’épigrammatiste anonyme de Ferrare, soit encore parce que la Mort est devenue mystérieusement aussi aveugle que l’Amour, comme chez Alciat; cet échange entraîne ensuite l’inversion de l’ordre naturel du monde, à savoir que les jeunes gens meurent et que les vieillards tombent amoureux. La seconde partie du poème, qui en forme la conclusion, sauf chez Lemaire, qui y ajoute in fine une morale explicitement formulée, est chez tous nos auteurs l’expression d’une plainte lyrique, généralement adressée à la femme aimée, dont le poète tresse au passage un éloge. Dans notre emblème, les deux derniers distiques revêtent en effet une tonalité élégiaque par ailleurs presque totalement absente des Emblemata, où l’on peut même les considérer comme un quasi-hapax, trahissant par là même la trace du modèle ferrarais: en témoignent par exemple la répétition du pronom personnel et de verbes à la première personne ainsi que des réminiscences plus diffuses de la poésie élégiaque comme l’expression Parce, puer54ou la mention du vieillard qui ceint ses tempes d’une guirlande de fleurs, attribut de la jeunesse, mais aussi de Vénus, typique là encore de l’élégie latine. Toutefois, contrairement à bon nombre de ses autres emblèmes, Alciat n’adjoint pas, dans son titre ou dans son épigramme, de morale explicitement formulée, pas plus qu’il ne mentionne dans ses deux derniers distiques, contrairement à presque tous les autres représentants du motif ferrarais, le nom de la femme aimée. La véritable originalité de notre poème est donc sise dans cette ambivalence entre la tentation d’un lyrisme personnel dans la plus pure tradition de la poésie de cour italienne et celle de conférer au texte une dimension symbolique par son insertion dans le recueil. De fait, De Morte et Amore ne prend tout son sens que lorsqu’on confronte les thématiques qu’il met en exergue à celles diffusées par d’autres emblèmes, par exemple, la condamnation de l’amour des vieillards, dans Senex puellam amans, ou, plus largement, celle de l’inversion et du détournement des leges naturales, un topos particulièrement récurrent dans le recueil. Peut-être même l’anecdote rapportée par Lodovico Guicciardini, qui affirme qu’Alciat avait composé ces vers parce qu’il avait vu mourir en peu de temps dans sa ville de Milan un grand nombre de jeunes gens de bonne famille, pourrait-elle également nous les faire lire comme une illustration du combat mené contre les épidémies, telle la syphilis du fameux emblème Nupta contagioso, inspiré de l’un des Colloques d’Érasme.55

Descriptions impertinentes: de Properce à Burchiello

Nous avons réservé pour la conclusion de ce bref parcours dans les possibles influences italiennes sur les Emblemata l’exemple d’un dernier emblème qui témoigne d’une élégante contaminatio entre deux sources d’inspiration, celle de l’Antiquité si familière à l’Alciat philologue et celle de la tradition poétique italienne.

In statuam Amoris (M-B,p. 123-124)

Quis sit Amor, plures olim cecinere poetae,

Eius qui uario nomine gesta ferunt.

Conuenit hoc, quod ueste caret, quod corpore paruus,

Tela alasque ferens, lumina nulla tenet.

Haec ora, hic habitusque dei est. Sed dicere tantos

Si licet in uates, falsa subesse reor.

Eccur nudus agat? Diuo quasi pallia desint,

Qui cunctas domiti possidet orbis opes.

Aut qui, quaeso, niues boreamque euadere nudus

Alpinum potuit strictaque prata gelu?

Si puer est, puerumne uocas qui Nestora uincit?

An nosti Ascraei carmina docta senis?

Inconstans puer, hic obdurans: pectora, quae iam

Trans adiit, numquam linquere sponte potest.

At pharetras et tela gerit, quid inutile pondus?

An curuare infans cornua dura ualet?

Alas curue tenet, quas nescit in aethera ferre?

Inscius in uolucrum flectere tela iecur.

Serpit humi semperque uirum mortalia corda

Laedit, et haud alas saxeus inde mouet.

Si caecus uittamque gerit, quid taenia caeco

Vtilis est ? Ideo num minus ille uidet?

Quisue sagittiferum credat qui lumine captus?

Hic certa, at caeci spicula uana mouet

gneus est, aiunt, uersatque in pectore flammas.

Cur age uiuit adhuc? Omnia flamma uorat.

Quinetiam tumidis cur non extinguitur undis,

Naiadum quoties mollia corda subit?

Ast tu, ne tantis capiare erroribus, audi:

Verus quid sit Amor, carmina nostra ferent.

Iucundus labor est, lasciua per otia; signum I

llius est nigro punica glans clypeo.

La statue d’Amour

Maints poètes jadis ont dit qui est Amour

Et narré ses hauts faits sous des noms différents,

S’accordant sur ces points: nu, de petite taille,

Il porte ailes et traits, et ses yeux ne voient point.

Tel est l’aspect du dieu. Mais si de tels poètes

L’on peut se démarquer, j’y vois quelques mensonges.

Pourquoi donc va-t-il nu? Ne peut-il se vêtir,

Lui qui du monde entier possède les richesses?

Dis-moi, comment put-il échapper, nu, aux neiges,

À l’Aquilon alpin ou aux plaines gelées?

Enfant? Est-ce un enfant qui peut vaincre Nestor?

Ne sais-tu donc les vers du vieil Ascréen?

L’enfant est inconstant, mais lui est obstiné,

Qui jamais ne peut fuir les cœurs qu’il a percés.

Son carquois et ses traits, quel inutile poids!

Un enfant pourrait-il bander cet arc rigide?

Et s’il porte des ailes, que ne vole-t-il pas?

Il ne sait décocher ses flèches aux oiseaux

Mais rampe sur le sol, frappe les cœurs des hommes

Et, comme pétrifié, ne peut point s’envoler.

S’il est aveugle et porte un bandeau sur les yeux,

À quoi sert ce ruban? En verra-t-il donc moins?

Qui croirait qu’un archer fût privé de la vue?

Ses traits sont assurés, mais pas ceux d’un aveugle.

Il est de feu, dit-on, et son cœur est en flamme:

Pourquoi les eaux gonflées n’ont-elles pu l’éteindre

Chaque fois qu’il frappait les tendres cœurs des Nymphes?

Mais toi, écoute-moi, ne te laisse plus prendre!

Ce qu’est vraiment l’Amour, mes vers te le diront:

Un labeur agréable en un repos lascif;

Son symbole: un gland rouge sur un écu noir!

La forme et le contenu de cette épigramme en font de prime abord un parfait exemple d’adaptation des modèles antiques: en trois mouvements d’inégale longueur, Alciat s’essaie à une contestation globale de la traditionnelle représentation plastique d’Éros, commençant par énumérer les topoi de la descriptio Amoris classique – un enfant nu, aveugle et pourvu d’ailes, qui porte des flèches – pour en infirmer la validité (1-6), les discutant ensuite un à un en un plaisant jeu de questions-réponses (7-28), avant d’annuler toutes les spéculations précédentes en proposant une nouvelle définition de l’amour (29-32). L’emblème se rattache de fait à un type particulier d’ekphrasis, bien étudié par Pierre Laurens, qui applique le modèle rhétorique de la controverse à la description d’un artefact.56Là où l’ekphrasis pouvait adjoindre à la description un raisonnement permettant de justifier les choix faits par l’artiste, à la manière des exercices rhétoriques évoqués par Quintilien dans son Institution oratoire,57des poètes font le choix de prendre un chemin inverse et offrent à leur raisonnement herméneutique les moyens de remettre en cause les choix de l’artiste. Il en va ainsi de l’élégie II, 12 de Properce, considérée comme le véritable modèle du genre par les poètes de la Renaissance: faisant l’éloge du protos eurètès de la représentation d’Éros (Quicumque ille fuit puerum qui pinxit Amorem), l’élégiaque en confirme d’abord, dans les douze premiers vers, la description, justifiant tour à tour la représentation symbolique du dieu en puer, la présence des ailes, puis celle de l’arc et des flèches, mais se livre dans les deux distiques suivants (13-16) à une contestation du seul attribut des ailes en se fondant sur sa propre expérience du sentiment amoureux, ajoutant dès lors au simple exercice rhétorique un développement purement lyrique. Si, dans l’Antiquité, les reproches faits aux peintres ayant figuré l’Amour se concentrent surtout sur le problème des ailes, comme chez Properce et chez deux poètes comiques cités dans les Deipnosophistes d’Athénée,58un déplacement s’opère à la Renaissance de la question des ailes à celle de l’aveu-glement, invention médiévale devenue très rapidement topique59et notamment dénoncée par les tenants d’une interprétation idéalisante de l’amour, comme Francesco da Barberino ou Pétrarque. Même s’il est d’autres aspects de la figuration du dieu qui ont pu être occasionnellement les victimes de ces descriptions impertinentes, il est rare de rencontrer, comme chez Alciat, la contestation si radicale de toute possibilité de représentation de l’amour, une négation totale du mythe et de l’allégorie, que l’on ne pouvait guère trouver que dans quelques vers de l’Octavie du Pseudo-Sénèque.60

Dans l’Italie de la Renaissance, à côté de pures descriptiones Amoris consacrées à la justification des attributs classiques d’Éros et s’ins-pirant le plus souvent des douze premiers vers de l’élégie propertienne,61le modèle de la controverse appliqué à la descriptio Amoris, hérité de l’Antiquité, se mêle également à une autre tradition, purement italienne cette fois, celle des poètes burlesques qui, dès le XIIIe siècle, tournèrent en ridicule leurs confrères du courant stilnoviste, en se moquant de leur vision moralisante et idéalisante de l’amour pour en proposer une interprétation toute matérialiste, tels Cecco Angiolieri, Rustico di Filippo ou Pieraccio Tedaldi. De fait, comme chez Properce, mais de façon plus globale et plus ironique, la contestation de la figuration d’Éros se fait chez quelques poètes italiens au profit d’une vision beaucoup plus réaliste fondée sur l’expérience de la passion: si les peintres et les poètes sont tombés dans l’erreur, c’est que l’amour se lit en réalité dans ses effets, dans le cœur, sur le visage de l’amant ou de l’être aimé.62Or c’est en suivant ce fil plus ténu, qui mêle au modèle rhétorique de l’ekphrasis négative le style «alla burchia» italien, qu’il est loisible d’y retrouver la véritable source d’Alciat pour l’emblème In statuam Amoris: un sonnet «caudato» généralement attribué au poète florentin Domenico di Giovanni, dit Burchiello (1404-1449).63

Molti poeti han già descritto Amore:

fanciul<lo> nudo, coll’arco, pharetrato,

con una peza bianca di bucato

avolta agli occhi, e l’alia ha di colore.

Così Omero, così Nason maggiore,

Virgilio e tutti gli altri han ciò mostrato:

Mostrar ma come tutti quanti abbino errato

lo ’ntende l’Orcagna pittore.

Sed egli è cieco, come fa gl’inganni?

Sed egli è nudo, chi gli scalda il casso?

S’e’ porta l’arco, tiralo un fanciullo?

S’egli è sì tenero, ove son tant’anni?

E s’egli ha l’ali, come va sì basso?

Così le lor ragioni tutte l’annullo.

Ma Amore è un trastullo

che porta in campo nero la fava rossa

e cava cannamele delle dure ossa.64

Le premier vers d’Alciat signale explicitement sa source vernaculaire en traduisant presque mot pour mot le premier vers du sonnet de Burchiello: «Molti poeti han già descritto Amore» devient en latin Quis sit Amor, plures olim cecinere poetae. Plus largement, l’emblème emprunte également au sonnet cité sa structure et suit avec fidélité le développement proposé par son modèle: au premier quatrain de Burchiello, qui rapporte les attributs traditionnels de l’Éros classique, répondent les quatre premiers vers de In statuam Amoris; le second quatrain, qui fait appel à trois auctores classiques, Homère, Virgile et l’Ovide «maggiore», c’est-à-dire celui des Métamorphoses, est quant à lui réduit par Alciat à un seul distique (5-6), sans mention des poètes latins, quoiqu’on puisse voir dans l’avant-dernier distique de l’épigramme la reprise des vers 7 et 8 du sonnet (Verus quid sit Amor, carmina nostra ferent et «Come tutti quanti abbino errato / mostrar lo ’ntende l’Orcagna pittore»); tout le reste de l’emblème alciatique, à l’exception des deux derniers distiques, n’est à l’évidence qu’une amplificatio des deux tercets suivants de Burchiello, auxquels Alciat emprunte même ses répétitions de questions rhétoriques démontant ironiquement le bien-fondé de chaque attribut d’Amour.

Mais le plus intéressant à nos yeux est le concetto des deux textes, le rapport entre la cauda du sonnet «alla burchia» et le dernier distique de l’emblème. Leur point commun, qui atteste une nouvelle fois l’imitation de Burchiello par Alciat, est le caractère grivois de leur vision de l’amour: la tradition d’allégorisation, d’intellectualisation de l’amour se voit opposer dans les deux cas une fin de non-recevoir et l’on substitue dès lors à l’amour allégorisé sa pure incarnation dans la sexualité. L’amour n’est qu’un simple passe-temps («trastullo»), qu’un labeur qui apporte du plaisir (iucundus labor) aux amants qui s’amusent (lasciua per otia). Mais, à la métaphore burlesque du sonnet de Burchiello, qui rabaisse l’Amour en le faisant planter une «fève rouge dans un champ noir»65et faire jaillir «le sucre de canne des os durs», l’emblème alciatique substitue un autre mode d’écriture, tout aussi obscène, mais bien moins explicite, en proposant pour représenter l’amour un symbole (signum) de nature héraldique: l’association d’un «gland punique» (punica glans) et d’un bouclier noir (nigro clypeo). L’ambiguïté voulue par Alciat pour gommer la rudesse du concetto burchiellesco dont il s’inspire laissait au lecteur averti la possibilité de comprendre que le glans de l’emblème renvoyait moins au fruit du malum punicum, à savoir la grenade, qu’à l’extrémité d’une verge masculine, l’adjectif punicus décrivant non point son origine géographique, mais sa couleur rouge, tandis que le bouclier noir désignait dans ce contexte la toison pubienne. En se démarquant ainsi in fine de son modèle vernaculaire, Alciat substituait à la rudesse burlesque de son prédécesseur l’ambiguïté d’un symbole plus conforme à ce goût moderne dont nous avons parlé au début de ces pages et marquait en même temps sa pointe provocatrice du sceau de sa propre poétique, qui dépasse la perspective mythographique pour aller vers un horizon «hiéroglyphique», autrement dit: emblématique.

____________

1 Pour la biographie d’Alciat, voir notamment P.-É. Viard, André Alciat, 1492-1550, Paris, Sirey, 1926,et R.Abbondanza, «Alciato (Alciati), Andrea», Dizionario biografico degli Italiani, vol. 2, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960,p. 69-77. Par commodité, nous citons ici le texte des Emblemata d’après A. Alciat, Les Emblèmes, fac-similé de l’édition lyonnaise Macé-Bonhomme de 1551, Paris, Klincksieck, 1997, avec une préface de P. Laurens et une table de concordance des éditions (jusqu’en 1551) de F. Vuilleumier (dorénavant abrégé en MB). Voir également les éditions commentées partielles dues à M. A. de Angelis, Gli Emblemi di Andrea Alciato nella edizione Steyner del 1531. Fonti e simbologie, Salerno, 1984,et à M.Gabriele, Il libro degli Emblemi secondo le edizioni del 1531e del 1534, Milano, Adelphi, 2009. Pour une première approche des Emblemata et des références bibliographiques plus complètes, outre la préface de P. Laurens, nous renvoyons à la synthèse commode de D. L. Drysdall, «Andrea Alciato, Pater et Princeps», dans Companion to Emblem Studies, ed. P. M. Daly, New York, AMS Press, 2008,p. 79-97. Les lettres d’Alciat sont citées d’après Le Lettere di Andrea Alciato giureconsulto, ed. G. Barni, Firenze, Le Monnier, 1953 (dorénavant abrégé en Barni). Toutes les traductions sont nôtres.

2 Dans la correspondance, on ne peut guère citer que Marco Girolamo Vida, évoqué dans une lettre à F. Calvo, de Bourges, le 21 janvier 1530 (Biturigibus, die ss. MDXXX) = Barni n°58,l. 1-2: Allatae sunt ad me literae tuae cum diuinis illis Vidae nostri carminibus. Il semble également s’intéresser à la philologie pétrarquienne: dans sa lettre du 5 avril 1533 à Pietro Bembo (Barni, no 83), ajoutant un bref post-scriptum en volgare à sa lettre latine, il fait part au grand spécialiste de Pétrarque de la découverte au mois de janvier précédent du fameux sonnet attribué à Pétrarque, «Qui riposan quei casti e felici», dans la tombe de Laure à la chapelle des Cordeliers d’Avignon. Il avait également fait reproduire très scrupuleusement pour Bembo le laurier dessiné après le deuxième quatrain sur le document retrouvé, mais le maître vénitien avait eu connaissance du sonnet auparavant et l’avait d’ores et déjà rejeté comme apocryphe.

3 Lettre d’Alciat à F. Calvo, de Milan, le 26 septembre 1520 (6kal. octobr. Mediolani MDXX) = Barni no 3,l. 145-47.

4 Ce projet de publier un recueil personnel d’Epigrammata a vu le jour en 1523 et nous est connu par deux lettres: la première à F. Calvo, en date du 26 avril 1523 = Barni, n°31,l. 48-49 et 53-55 (Sunt autem apud me editioni praeparata haec opera: [...] ex poeticae studiis epigrammatum libri IIII, comoedia antiqua, Nubes, ex Aristophane translata), et la seconde à B. Amerbach, en date du 10 mai 1523 = Barni, no 32,l. 8-10 (Alioquin multa habeo quae editioni parata sunt. Sum et carmina quaedam editurus, uidelicet Epigrammatum libros IIIIor et comedias duas), ainsi que par G. Nevizzano, Silua Nuptialis..., Lugduni, per Ioannem Moylin alias de Cambray, 1524,f° 33r-v (Sed me retraxit clarissimus d. Andreas Alciatus Mediolanen. legens ordinarie Auinioni ingens iurista et acutissimi ingenii, ac mirabilis facundie, qui mihi rescripsit se illum edere [...] Epigrammatum libr. III in quibus multa e greco transtulit).

5 Lettre d’Alciat à F. Calvo, d’Avignon, le 20 décembre 1520 (Auenione, XIIIo Kal. Ianuar. MDXX) = Barni n°5,l. 100-26.

6 Alciat commence son inventaire critique non par des poètes, mais par quatre historiens plus ou moins facilement identifiables. Marsus, par exemple, peut désigner indifféremment les philologues Pietro Marso (1441-1511), commentateur bien connu de Cicéron et de Silius Italicus (cf. S.Benedetti, «Marso, Pietro», Dizionario biografico degli Italiani, vol. 71, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008,p. 5-10), et Paolo Marsi da Pescina (1440-1484), commentateur des Fastes d’Ovide et auteur d’un Carmen de aureis Augustae Perusiae saeculis per diuum Paulum secundum restitutis ainsi que d’un De crudeli Europontinae urbis excidio (cf.P.Pontari, «Marsi, Paolo», Dizionario biografico degli Italiani, vol. 70, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007,p. 741-744), sans qu’il soit possible de savoir avec certitude auquel des deux il est fait allusion. Le nom de Ruber (Rossi ou Rosso) est encore plus difficilement identifiable, étant donné qu’on voit mal, face à ces trois autres historiens célèbres, qui peut bien se cacher derrière ce nom latin. En revanche, il est aisé de retrouver sous les noms de Camperus et Caquinus les historiens français Symphorien Champier (1471-1538), auteur d’un Tropheum Gallorum publié pour la première fois à Lyon en 1507, et Robert Gaguin (1433-1501), notamment connu pour son De origine et gestis Francorum compendium (Paris, 1495).

7 L’adverbe prorsim (avec suffixe adverbial en -im) est, semble-t-il, un mot forgé par Alciat à partir de l’adjectif prorsus, a, um (de pro et uorsus) qui, au sens figuré, signifie «prosaïque», «en prose», comme chez Apulée (Flor., 18, 38: et prorsa et uorsa facundia ueneratus sum) ou chez Donat (In Eun., 306: Prorsum est porro uersum, id est ante uersum; hinc et prorsa oratio, quam non inflexit cantilena), d’où vient le nom prosa (oratio).

8 Pamphili Saxi Poetae lepidissimi Epigrammatum libri quattuor. Distichorum libri duo. De bello Gallico. De laudibus Veronae. Elegiarum liber unus, Cum priuilegio Impressi. Col.: Angeli Britannici ciuis Brix. sumptu, Bernardinus Misinta impressit, impetrato priuilegio ab illustris. D. D. V. ne quis librum imprimere aut alibi impressum in sua Iurisdictione uendere audeat, sub poena in eo arrogata. Brixie, pridie Nonas Quintiles MID.

9 Epigrammata Cantalycii et aliquorum discipulorum eius. Col.: Impressum Venetiis per Matheum Capsacam Parmensem anno incarnationis Domini MCCCCLXXXXIII die XX Ianuarii. Sur sa vie et son œuvre, voir notamment B. Croce, «Sulla vita e le opere del Cantalicio. Appunti ed estratti», Archivio Storico per le Province Napoletane,n.s., 10 (1924), p. 155-191,etG.Germano, «Giambattista Valentini detto il Cantalicio: vicende biografiche e produzione letteraria», dans G. Cantalicio, Bucolica et Spectacula Lucretiana, edd. L. Monti Sabia et G. Germano, Messina, Siciana, 1996,p. 9-46.

10 Première édition: Platini Plati Epigrammaton Elegiarumque Liber primus [et secundus]. Col.: Mediolani, apud Alexandrum [Minutianum] pridie Kalendas Septembres anno a christiano natali MDII. Deuxième édition: In hoc uolumine continentur elegiae cum epigrammatis ueteribus et nouis Platini poetae patricii Mediolanensis. Col.: Impressum Mediolani per Gotardum Ponticum cuius officina est apud diuum Satyrum, quartodecimo calendas Maii MCCCCCVIII. Voir, entre autres, A. Simioni, «Un umanista milanese: Piattino Piatti», Archivio Storico Lombardo,s.IV, 31-2 (1904), p. 5-50 et 227-301;A.Montanari, «Le Elegie ed Epigrammi di Piattino Piatti. Contributo al censimento dei testimoni», Libri e Documenti, 14-2 (1988), p. 56-82.

11 Il ne semble demeurer que de minces traces de la production poétique de Pelotti dans des œuvres imprimées, toujours d’ailleurs en milieu milanais: outre les vers italiens publiés avec ceux de Bellincioni, nous avons ainsi recensé une épigramme latine en hommage au secrétaire ducal Teodoro Piatti à la fin des Vitae imperatorum siue de uita illustrium uirorum de Cornelius Nepos (Milan, L. Pachel et U. Scinzenzeler, 1480), d’ailleurs reprise dans les deux réimpressions postérieures parues en 1511 (N. Gorgonzola et G. da Ponte); une autre pour le De foelici philosophorum paupertate appetenda et autres opuscules de Nicolò Scillacio (Pavie, G. A. Bosco et Michele et Bernardino Garaldi, 1496, f° 16v); une troisième, enfin, pour la défense d’Aulo Giano Parrasio dans l’Apologia Iani contra obtrectatores publiée à la suite de son commentaire au De raptu Proserpinae de Claudien (Milan, G. A. Scinzenzeler et G. G. da Legnano, 1505, f° Aii v). En revanche, on trouve des exemples plus amples de sa production italienne ou latine dans divers recueils manuscrits, notamment: Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. Ital. 1543; Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. II, II, 75 (ancien Magl. VII. 342); Milan, Biblioteca Ambrosiana, Cod. T 20 sup. En complément des notices anciennes de F. Argelati, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, t. II, Mediolani, in aedibus Palatinis, 1745, col. 1054,R.Renier, «Gaspare Visconti», Archivio Storico Lombardo,s.II, 13 (1886), p. 509-562 et 777-824, en part. p. 796-797 n. 10, et A. della Torre, Storia dell’Accademia Platonica di Firenze, Firenze, G. Carnesecchi e figli, 1902,p. 659-662, on pourra consulter avec profit M. Luzzati, «Antonio Pelotto, un poeta umanista pisano», dans Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell’assedio di Pisa (1494-1509), Pisa, Pacini, 1973, p. 159-164,etC.Cordié, «L’umanista Antonio Pelotti traduttore dell’Amor fuggitivo di Mosco», Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 83 (1950), p. 425-438.

12 Voir les multiples demandes figurant dans les lettres suivantes d’Alciat à F. Calvo: de Milan, le 6 mai 1521 (Mediolani, II nonas Maias MDXXI) = Barni n° 11,l. 56-58: Vellem mitteres ad me omnia epigrammata, quae in librum redigenda censes, ut opus illud tandem absoluamus. Ardeo enim hoc desiderio, nec minus Dardanus ; de Milan, le 15 mai (Mediolani, Idibus Maiis MDXXI) = Barni n°12,l. 10-11: Scripsi ad te superioribus diebus ut epigrammata ad me mitteres; de Milan, le 31 mai 1521 (Mediolani, pridie Kal. Iunias MDXXI) = Barni n° 13,l. 14-16: Epigrammatarium, si commodum esset, libenter colligerem: sunt hic qui hoc desiderio mirum in modum ardeant, ut Dardanus.

13 Pour une première approche bio-bibliographique de B. Dardano (1472-1535), voir I. Affò, Memorie degli scrittori e letterati parmigiani, t. III, Parma, dalla Stamperia Reale, 1791, p. 239-253 et C. Vecce, «Bernardino Dardano. Un poeta italiano alla corte di Luigi XII», dans Studi in memoria di Angelo Possenti, edd. G. Almanza Ciotti, S. Baldoncini et G. Mastrangelo Latini, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1998, p. 559-573. Ce littérateur d’origine parmesane séjourna à la cour de Boniface III Paléologue à Casale Monferrato, avant de se mettre au service des intérêts français, d’abord de Lodovico II del Vasto, marquis de Saluzzo, puis de Jacques Olivier, nommé en 1510 par Louis XII chancelier de Milan, où Dardano s’installa dès lors, avant de se rendre à Rome, sans doute après le départ définitif des Français du duché. Il fréquenta évidemment à Milan les milieux humanistes partisans de la France, comme en témoigne notamment la publication, à côté de deux épigrammes d’Alciat, de deux poèmes liminaires dans les recueils publiés par l’helléniste Stefano Negri en 1517 et 1521, le premier étant même directement adressé au trésorier Jean Grolier (Ad Praeclarum D. Ioannem Grolierum nostrorum temporum Moecenatem Dardanus). En outre, figurent sur le frontispice de son recueil intitulé Heus Lector: Quedam ex adulescentia Dardani... [s.l. s.d. = Milan, v. 1508-1510?] deux épigrammes, l’une de Bernardo Mazzio, et l’autre de Quinziano Stoa, tous deux également proches d’Alciat et du parti français. Voir sur ce point notre introduction à l’édition critique de l’Epistula ad Bernardum Mattium (Contra uitam monasticam) d’Alciat, Classiques Garnier, à paraître, ainsi que notre étude des rapports d’Alciat avec les cercles humanistes milanais, «Une éducation grecque. André Alciat et l’hellénisme à Milan au début du xvie siècle», Albertiana, 17 (2014), p. 163-191.

14 Lettre d’Alciat à F. Calvo, de Milan, le 4 octobre 1520 (IIII nonas octobr. MDXX) = Barni n° 16,l. 10-14.

15 Cf.E.Paratore, «Beroaldo, Filippo iunior», Dizionario biografico degli Italiani, vol. 9, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967,p. 384-388,et P.Maré-chaux, «Béroalde (Philippe le Jeune) (Beroaldo Filippo iunior) (1472-1518)», dans Centuriae Latinae. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières offertes à Jacques Chomarat, ed. C. Nativel, Genève, Droz, 1997, p. 123-129.

16 Cf.M.Quattrucci, «Anselmi, Giorgio», Dizionario biografico degli Italiani, vol. 3, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961,p. 378-379.

17 Voir M. Welber, I Numeri di Nicolò d’Arco, Trento, U.C.T., 1996,etF.Minon-zio, «Emblemistica ‘pavese’? Qualche ipotesi sur Giovio, Alciato et d’Arco (con breve appendice scaligeriana)», dans Giulio Cesare Scaligero e Nicolò d’Arco. La cultura umanistica nelle terre del Sommolago tra XV et XVI secolo, edd. F. Bruzzo et F. Fanizza, Trento-Riva del Garda, Provincia autonoma di Trento, Servizio Beni Librari e Archivistici-Biblioteca civica, 1999,p. 157-177.

18 Voir sur ce point P. Laurens, «Du modèle idéal au modèle opératoire. La théorie épigrammatique aux xvie et xviie siècles», dans Le modèle à la Renaissance, edd. C. Balavoine, J. Lafond et P. Laurens, Paris, Vrin, 1986,p. 183-208, et plus généralement, L’Abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 20122 (1989).

19 Wolfenbüttel, August Herzog Bibliothek, Cod. Guelf. 25 Gud. Lat., f° 143r-v. L’adresse (f° 143v) est en latin (Egregio uiro D. Francisco Caluo librario), de même que la date (Data Auenione 26 aprilis 1520) et la signature (Alciatus tuus), mais le texte est en italien. Cette lettre, qui n’avait pas été publiée par Barni, le sera pour la première fois dans l’introduction à notre édition de l’Epistula contra uitam monasticam, Classiques Garnier, à paraître.

20 Entre août 1537 et juin 1541, six lettres aux Réformateurs de Bologne et au marquis del Vasto, gouverneur de Milan, concernant son maintien au Studio de Bologne (Barni, n° 100, 109, 115, 116, 117 et 119); en 1543-1544, deux billets à Gian Giorgio Trissino à propos d’un poste à Padoue alors qu’Alciat enseigne à Ferrare (Barni n° 123 et 129); entre 1546 et 1549, un billet de remerciement au cardinal Alessandro Farnese (Barni n° 138) et des lettres concernant des questions financières au gouverneur de Milan Ferrante Gonzaga (Barni no 142, 149 et 151), au grand chancelier de Milan (Barni n°143) et au duc de Ferrare (Barni n° 148) ainsi qu’une courte réponse au duc de Parme Pier Luigi Farnese qui avait demandé son expertise à propos d’un cartello (Barni n° 146).

21 Rime di Pierfrancesco Bertioli da Ostiglia col commento di Andrea Alciato, ed. N. Zingarelli, Bologna, Romagnoli dall’Acqua, 1888.

22 D.Bianchi, «L’opera letteraria e storica di Andrea Alciato», Archivio Storico Lombardo,s.IV, 20 (1913), p. 117-119.

23 A.Alciato, Il libro degli Emblemi secondo le edizioni del 1531e del 1534, ed. M. Gabriele, Milano, Adelphi, 2009,p. 352.

24 Il est également à noter que les citations d’Alciat faites par Guicciardini ne se limitent pas aux deux emblèmes cités par M. Gabriele, qui semble se fonder exclusivement sur les commentateurs renaissants des Emblemata, mais concernent en tout cinq emblèmes. Nous comparons ici les éditions suivantes: L. Guicciardini, Detti et fatti piacevoli et gravi di diversi Principi, Filosofi, et Cortigiani, raccolti dal Guicciardini & ridotti a moralità, in Venetia, presso Alessandro de Viano, MDLVIII; et Diverse imprese accomodate a diverse moralità, con versi che i loro significati dichiarano insieme con molte altre nella lingua Italiana non piu tradotte. Tratte da gli Emblemi dell’Alciato, in Lione da Mathias Bonhomme, 1551: «La fortuna, perche essere cieca, pazza, & bruta», p. 33 = «La virtù vinta dalla fortuna», p. 117; «Lo studio d’Amore impedire & tor via ogni altro studio», p. 87 = «Nello studioso preso d’Amore», p. 105 (avec variantes aux v. 2 et 6); «La Morte non haver riguardo piu a’giovani che a’vecchi», p. 146 = «Della morte & d’Amore», p. 148; «L’humane operationi da una banda esser degne di riso, dall’altra di pianto», p. 184-185 = «Nella vita humana», p. 145 (avec variantes aux v. 7-8); «La potentia dell’huomo doversi fondare su la virtù, piu che sun’altro», p. 210 = «In una breve felicità», p. 122 (avec une variante au v. 8). Sur cette traduction, on pourra également consulter R. Greenwood, «Marquale’s Italian Version (Lyons, 1551) of Alciato’s Emblematum Liber», dans Emblems in Glasgow. A Collection of Essays Drawing on the Stirling Maxwell Collection in Glasgow University Library, ed. A. Adams, Glasgow, University of Glasgow French and German Publications, 1992, . 47-58.

25 Le manuscrit ne comportait apparemment aucune ponctuation et nous le citons donc tel que le présente D. Bianchi, qui est le seul à nous avoir transmis ce poème dans son article «L’opera letteraria e storica di Andrea Alciato», op. cit., p. 88-89.

26 Lancini Curtii Syluarum libri decem, Mediolani, apud Rochum et Ambrosium de Valle, Philippus Foyot faciebat, 1521; Lancini Curtii Epigrammaton libri decem, ibid., 1521; Epigrammaton libri decem decados secundae, ibid., 1521.

27 Sur L. Curzio, voir E. Melfi, «Curti (Corte, Corti, Curtius), Lancino», Dizionario biografico degli Italiani, vol. 31, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985,p. 487-488;D.Isella, «Lo sperimentalismo dialettale di Lancino Curzio e compagni», dans In ricordo di Cesare Angelini. Studi di letteratura e filologia, edd. F. Alessio et A. Stella, Milano, Il Saggiatore, 1979,p. 142-159; ainsi que l’indis-pensable étude de C. Dionisotti, «Girolamo Claricio», Studi sul Boccaccio, 2 (1964), p. 291-341, repris dans Scritti di storia della letteratura italiana,t. 2 (1963-1971), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009,p. 141-171, à laquelle nous renvoyons pour tout l’arrière-plan culturel que nous évoquons brièvement ici. Plus généralement, sur la poésie en volgare à Milan à l’époque d’Alciat, voir S. Albonico, Il ruginoso stile. Poeti e poesia in volgare a Milano nella prima metà del Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 1990.

28 Praetermissa,I, s. v. Sermo latinus, dans Andreae Alciati Iurisconsulti Mediol. Paradoxorum ad Pratum Lib. VI. Dispunctionum IIII. In Treis Lib. Cod. III. De eo quod interest I. Praetermissorum II. Declamatio una, Mediolani, per Alexandrum Minutianum, MDXVIII, f° CXXXIIIr.