Titre de section

SECTION_ITA_16_1

I capitoli di Francesco Maria Molza. Storia esterna e restauri testuali

Nella prima metà degli anni Trenta Molza fu in contatto con i letterati che si riunivano a Roma intorno al gentiluomo mantovano Uberto Strozzi ed è consuetudine indicare, sulla scorta di un passo della Libraria e di uno dei Mondi di Anton Francesco Doni,1con il nome di Accademia della Vigna o dei Vignaiuoli. Doni riferisce dell’uso di questi letterati di assumere pseudonimi richiamanti vegetali orticoli o utensili necessari alla loro coltivazione, nonché degli argomenti attinenti all’agricoltura trattati nelle loro opere. I luoghi doniani sono però muti quanto all’identità del patrono e dei membri della conventicola, nonché alla sua cronologia. Il nome dello Strozzi, e di un buon numero di partecipanti alle riunioni letterarie che si tenevano nella sua dimora romana, si ricava dalla lettera di dedica dell’edizione postuma delle Institutioni al comporre in ogni sorte di rima della lingua volgare di Mario Equicola (Milano, F.M. Calvo, 1541), a firma del non altrimenti noto Marco Sabino e diretta appunto allo Strozzi. Tra «tutti i più famosi Academici che fossero in Corte» di Roma e frequentavano il diporto strozziano Sabino distingue un drappello specialmente dedito ad argomenti piacevoli e burleschi, senza però indicare un epiteto che distinguesse questi verseggiatori tra i letterati che animavano il cenacolo, né richiamare la consuetudine di attribuirsi nomi georgici, secondo quanto riportato da Doni.

La notorietà delle testimonianze citate, sotto gli occhi di tutti da quando Francesco Saverio Quadrio le utilizzò per la scheda sull’Accademia nel Della storia e della ragione d’ogni poesia e Girolamo Tiraboschi incluse la lettera di Sabino nell’ampio capitolo dedicato all’evoluzione dell’Accademia Romana e ad «altre accademie a’ tempi di Paolo III» della sua Storia della letteratura italiana,2ci dispensa dal riportarle per esteso, ma necessita qualche corollario per valutare bene il loro peso al fine di certificare o no la presenza di Molza nell’accolita vignaiuola.

La lettera di Sabino, generosa nel rammentare al destinatario i frequentatori del suo ridotto, quando esso non esisteva più da diverso tempo, tace il nome del letterato modenese. Nel gruppo di coloro che coltivavano la musa burlesca Sabino si concede invece qualche calibrato giudizio: Francesco Berni si distingue per le sue «argute facezie», di Giovanni Mauro d’Arcano spiccano le «attrattive piacevolezze», «ingegnosi concetti» sono accreditati a Giovanni Della Casa, «ameno» è giudicato il lucchese Giuseppe Giova; seguono, sprovvisti di esornativi, Lelio Capilupi, Agnolo Firenzuola, Giovan Francesco Bini «con molti altri». Quando Sabino esprimeva questi giudizi se n’erano andati i primi due personaggi posti in cima alla lista: Berni era morto il 26 maggio 1535, nell’agosto dell’anno dopo era perito in un incidente di caccia Arcano, giudicato tra i contemporanei all’altezza del padre eponimo di questo genere di poesia, al punto di essergli accostato e addirittura anteposto nei frontespizi delle prime collettanee a stampa.3Scomparsi i dioscuri della musa burlesca, sopravviveva il Firenzuola, appartato nel suo ritiro pratese, dove si sarebbe spento il 27 giugno 1543, mentre a più lunga vita erano destinati Della Casa (m. 14 novembre 1556), Bini (m. 1554), Capilupi (m. 1560), Giova (m. post 1569), tutti però variamente assorbiti da officia austeri, che li allontanarono per diversi percorsi dai «dilettevoli capricci» coltivati in casa Strozzi. Eccentrica la vicenda di Giova, il quale, in contatto con circoli valdesiani napoletani sin dagli anni Trenta, si orientò sempre più decisamente verso posizioni filoriformate e finì i suoi giorni a Lione, dopo essere stato riconosciuto eretico dalla Repubblica di Lucca nel 1567.4

Nel 1541 la fama di Molza, anche se già affetto dalla grave forma di lue che ne limitò progressivamente la vita pubblica, travalicava l’orizzonte romano ed egli era noto e stimato nella società letteraria della penisola per la sua apprezzatissima produzione lirica latina e volgare. Se Sabino non aggiunse un nome prestigioso come il suo tra quelli dei contubernali burleschi dei conviti strozzianiè da credere che lo facesse a ragion veduta, perché non considerava Molza membro del sodalizio.5

Non basta a rovesciare questa conclusione lo pseudonimo di Fico menzionato da Doni nella Libraria e nei Mondi accanto agli altri dello stesso conio adottati dai Vignaiuoli (Cotogno, Agresto, Palo, Viticcio, Cardo, Semenza, Borrana eccetera), nel quale si dovrebbe riconoscere l’appellativo grecizzante Siceo (da σύκον “fico”, per la sua particolare dolcezza), che è però attestato per Molza, come si vedrà più avanti, non prima del 1538, un po’ in ritardo sulle date dei Vignaiuoli. Soprattutto, come il nome di Vignaiuoli non trova conferma in altri documenti coevi, così pure per nessuno degli pseudonimi elencati da Doni si danno prove di un collegamento con i letterati della combriccola ricordata da Sabino. Senza contare che l’elenco di opere date ai Vignaiuoli nel passo dei Mondi èinficiato da incertezze e anacronismi: la Cultivazione, il Dioscoride vulgare, la traduzione della Bucolica, il Comento, Lettere delle ville, gli Orti delle donne. Limitandoci ai due titoli identificabili con maggiore certezza, nel Comento va riconosciuto per antonomasia il celebre Commento di ser Agresto del Caro, che si lega alla Nasea dello stesso Caro menzionata da Doni poco dopo, opere andate a stampa nel 1539, cioè più avanti rispetto alla breve stagione dei Vignaiuoli.6Le Stanze di cultura sopra gli horti delle donne, cioè il Vendemmiatore di Luigi Tansillo, videro la luce in una stampa napoletana invito auctore del 1534, di cui non ci sono pervenuti esemplari, poi a Venezia nel 1537, ed esulano dalla esperienza del gruppo romano.

Perciò, la duplice testimonianza di Doni, tarda rispetto agli eventi che descrive (la Libraria è del 1550 i Mondi sono del 1552) e poco spendibile sul piano dell’anagrafe e del catalogo delle opere, va presa come una costruzione a posteriori elaborata dall’estroso poligrafo, utile a ricomporre la memoria lasciata dall’esperienza romana, piuttosto che a ricostruirne la realtà storica.7

Esitate a vuoto le testimonianze letterarie, per collegare Molza con qualche garanzia in più alle attività del sodalizio vignaiuolo soccorrono i documenti epistolari, da soppesare però con cura. Il 12 aprile 1534 Berni, scrivendo a Giovanfrancesco Bini da Firenze, chiude l’epistola con i saluti da presentare agli amici romani e con un protratto augurio giocoso diretto al destinatario, declinato sull’invenzione priapesca, che era stata alla base del primo dei due osceni capitoli burleschi dedicati da Bini alla lode dell’orto (il secondo risale all’anno dopo):

quando vi vien visto monsignor di Segni, alias monsignor Grana, [vorrei che] vi piacesse fare a sua signoria le mie umili raccomandazioni: e poi di mano in mano alli altri signori, come vi piace; e, fra gli altri e sopra gli altri, al dabenissimo signor Molza, a messer Giovanni della Casa, e tutta quella divina academia. Così vi dia Dio grazia d’avere un priapone grande per il vostro orto, con una fascina trabale fra <le>gambe, et una falciazza in mano, e che non vi si accosti mai né brinata né nebbia né bruchi né vento pestilente, e abbiate fave e baccelli e pèsche e carote tutto l’anno, sì come desidero di avere io nel mio orticciolo fallito qua giù, che attendo pure a raffazzonarlo quanto posso.8

La lettura di queste righe che è prevalsa finora ha visto identificare l’accademia evocata da Berni con il cenacolo di ispirazione priapesca e orticola, del quale il capitolo di Bini si offre come prodotto esemplare, dunque con i Vignaiuoli, ai quali sono stati affiliati anche i due letterati nominati appena prima, cioè Molza e Della Casa. Ora, preso nel suo insieme e sottoposto a un esame giudizioso, il passo si presta a uno scioglimento differente. Il vescovo di Segni che inaugura la lista degli omaggiandi è Lorenzo Grana, creato presule di quella diocesi da Clemente VII il 3 giugno 1528 e più tardi segretario ai brevi sotto Paolo III (morì il 5 settembre 1539), noto per avere pronunciato l’orazione funebre di Egidio da Viterbo nel 1532,9persona, si può dare per certo, aliena da sentimenti burlevoli. Di seguito, l’invito ad estendere i saluti agli altri conoscenti romani coinvolge i nomi dei due letterati più illustri, gratificati dei titoli di signore e messere, Molza anche di un elativo che gli dona ulteriore spicco, e infine «quella divina academia», per la quale, se si vuole pensare che sia il cenacolo dei cosiddetti Vignaiuoli, si è obbligati a interpretare l’aggettivo in maniera antifrastica e considerarlo una spiritosaggine sui contenuti della loro poesia, di cui tutto si poteva dire meno che fossero divini.10

Se ci si attiene al livello letterale, «divina» è nella epistola l’aggettivo qualificativo che individua il circolo dei letterati romani nel suo complesso, a cui si ascrivono Grana, Della Casa e Molza, cioè tre cultori dell’oratoria e delle Muse latine che perpetuavano la tradizione della gloriosa Accademia Romana, quella, infine, per la quale si poteva adoperare il nobile vocabolo di ascendenza platonica, sproporzionato, quando scriveva Berni, per l’informale conventicola dei seguaci della sua maniera di poetare attivi nell’Urbe. Altro significato aveva assunto il termine all’altezza in cui scriveva Doni, quando poteva essere impiegato con proprietà per indicare i fenomeni di socialità letteraria diffusi nella penisola in forme regolate. All’accademia dei letterati romani nel loro complesso, come si conviene alla gerarchia discendente dei saluti, si contrappone nella lettera di Berni il protratto augurio rivolto in chiusura al sodale di un’altra esperienza, avvertita come congeniale, tanto da innestare un’impennata stilistica nella testura dell’epistola, ma più umile e dimessa del tono adoperato per i tre letterati di ascendenza classicistica prima citati.

Nelle missive di Berni in questo periodo estremo per lo sfortunato letterato fiorentino il nome di Molza, talora affiancato a quello di Della Casa, emerge sempre aureolato da un riguardo ossequioso che mette in guardia dal reclutamento sic et simpliciter del modenese nei ranghi del cenacolo il cui prototipo era la poesia priapesca di Bini. Così lascia intendere la lettera a Carlo Gualteruzzi del 29 settembre 1534: «Né mi occorre altro da dirvi se non che vi prego mi amiate e teniate in grazia di quelli che sapete desidero che mi diano la grazia loro, e particularmente del mio messer della Casa e del Molza, se però gli cale mirar sì basso, ecc.». E il 31 marzo 1535: «Raccomandatemi a monsignor de’ Carnesecchi, a messer Giovanni della Casa et al Molza; e voi amatemi». E ancora, il 7 maggio 1535, nell’ultima lettera, scritta a pochi giorni dalla fine, la testimonianza in apparenza più invocabile per includere Molza nelle fila dei Vignaiuoli, se non fosse che egli verrebbe a trovarsi nella posizione di loro membro più rappresentativo, al punto di essere menzionato lui per tutti, e ciò risulterebbe in contraddizione con quanto emerso dai frammenti fin qui citati:

Vi prego, tenetemi in grazia del signor messer Giovanni della Casa e diteli che io sto per affrontarlo di questo suo bel luogo che ha qua presso alla loggia de’ Pazzi, se non credessi che fusse per tornare a Firenze, come vorrei però che facesse e lo desidero. Raccomandatemi al Molza et a tutta la academia.11

Sorvolando sulla parte relativa a Della Casa, di pertinenza fiorentina, la raccomandazione finale, nella sua generica asciuttezza, non impedisce di considerarla di nuovo diretta all’insieme dei letterati frequentati da Berni negli anni romani e non alla accolita più ristretta dei cultori della sua maniera, per definire la quale egli era ricorso nella lettera a Bini a una forte caratterizzazione.12

Berni si trovava a Firenze dal settembre 1533, quando aveva interrotto con un pretesto il viaggio al seguito del cardinale Ippolito de’ Medici, che si recava a Nizza ad assistere alla formalizzazione dell’accordo sulle nozze tra la nipote del pontefice, Caterina di Lorenzo duca d’Urbino, eildelfino Enrico di Valois. Rientrato Ippolito a Roma, Berni continuò a resistere alle ingiunzioni del porporato, che lo reclamava accanto a sé. Dall’epistolario risulta che l’insistenza di Ippolito aveva assunto toni accesi ed è probabile che Molza, come segretario e confidente del Medici, avesse parte nel carteggio intercorso tra quest’ultimo e il letterato fiorentino, che non ci è giunto, così come, è evidente, non ci sono giunte missive personali scambiate tra i due poeti. Epperò da un passaggio della lettera a Gualteruzzi del 6 febbraio 1535 si ricava che Berni richiese a Molza il testo della violentissima orazione pronunciata in Campidoglio nell’estate 1534 contro Lorenzino de’ Medici, reo di avere decapitato in una scorribanda notturna le statue dell’arco di Costantino e in altri luoghi di Roma, in un gesto risultato tanto inviso all’ambiente dell’Urbe, intriso di culto della romanità, quanto tuttora oscuro nelle sue motivazioni. Il passo va ad aggiungersi alle testimonianze epistolari esaminate sopra: «Vi prego, tenetemi in grazia di monsignor de Carnesecchi e di messer Giovanni della Casa e del mio dolcissimo Molza, non obstante che non mi voglia compiacere di quella orazione».13

Il capitolo a Sebastiano del Piombo, forse del settembre 1534, l’ultimo composto da Berni, lascia intendere che alla consuetudine degli anni romani, se non altro per il servizio prestato da entrambi a Ippolito (assai fugace, in verità, quello di Berni), non subentrò uno stabile commercio epistolare, per ragioni che Berni, con una comica ma non per questo finta deminutio, imputa alla propria inadeguatezza culturale:

| Fatemi padre, ancor raccomandato | |

| al virtüoso Molza gaglioffaccio, | |

| che m’ha senza ragion dimenticato; | 75 |

| senza lui parmi d’esser senza un braccio: | |

| ogni dì qualche lettera gli scrivo | |

| e perché l’è plebea da poi la straccio.14 | 78 |

Nell’espressione colorita del v. 76 che esprime la nostalgia per il sodale romano non è da vedere più dell’ossequio al codice comico, che imponeva iperboli espressive di questo tipo: Berni ricorda qui l’affabile cortigiano e il conversatore faceto, non il contubernale burlesco. Una preziosa spia linguistica è invece il termine gaglioffaccio, che faceva parte del lessico caratteristico di Molza, come ci ricorda Varchi, che lo aveva conosciuto bene, nell’Hercolano:

Varchi. Nè anco messer Bernardino Daniello, che fu l’anima di messer Trifone Gabriello, come era messer Trifone Bencio nipote di ser Cecco, senza ’l quale non poteva stare la corte, di quel gaglioffaccio del Molza.

Conte. Come, gaglioffaccio?

Varchi. Gaglioffaccio nell’idioma del Molza significava huomo buono e da bene.15

Tramite questa dialogicità, dal capitolo berniano si affaccia così l’immagine di un Molza sorridente e motteggevole, cui è consacrata la memoria sua più serena degli anni romani, lontana dai rovesci della carriera cortigiana, dalle vicissitudini familiari, dalla malattia profligante.

Che Molza, preso dai giri mondani e dalle avventure sentimentali, non curasse la corrispondenza con l’amico lontano è più che verosimile. Cade però in questo periodo il sonetto Berni, sei tristo o lieto? temi o spere, esempio qualitativamente alto di corrispondenza in versi, di cui Molza ci ha lasciato più di un saggio tra le sue rime (meglio noti sono gli scambi intercorsi con Pietro Bembo e con Vittoria Colonna):

| Berni sei tristo o lieto? temi o spere | |

| danni aspri e gravi, o gloriose prede, | |

| poich’a Vienna il Turco ora non siede, | |

| né d’intorno accampa sue infinite schiere? | 4 |

| Qui più diletta assai false, che vere | |

| novelle udir, ma io do maggior fede | |

| a quella parte, che per fermo crede | |

| che pianger debbia Italia in vesti nere; | 8 |

| or che lo tuo mortal nel loco alberga | |

| che li diè vita in prima, e i sette colli | |

| non vede, e più tra lor carte non verga, | 11 |

| tenga giusto dolor gli occhi tuoi molli, | |

| perché l’anima al ciel devota s’erga, | |

| da sé sgombrando i pensier bassi e folli.16 | 14 |

L’interrogativo sulla pressione turca in Occidente con cui si apre il sonetto riporta al 1534, quando ci si poteva augurare un alleggerimento in ragione della guerra portata da Solimano I alla Persia, ma non oltre il mese d’agosto, quando ebbe luogo l’incursione del corsaro Khair ad-dīn detto Barbarossa, il quale, sbarcato vicino a Gaeta, tentò invano di rapire Giulia Gonzaga per offrirla in dono a Solimano I. La duchessa di Fondi si mise in salvo per un soffio e Ippolito de’ Medici si precipitò a soccorrerla alla testa di un manipolo di armati. Impossibile che dopo il clamore suscitato dall’evento Molza si ponesse a scrivere quei versi pensosi all’amico lontano.

Dimidiato tra il persistente pessimismo sulle sorti della penisola e riflessioni private, è in questo secondo versante che risiede l’importanza del componimento. Nel monito penitenziale rivolto all’amico affinché si dedichi a una nuova maniera di poesia dai contenuti, così si dice esplicitamente, devoti, non vedo infatti cosa altro si debba vedere se non l’espressione di un amabile ma sostanziale dissenso dalla maniera satirica e burlesca alla quale Berni aveva consacrato la sua musa e dalla quale era sollecitato ora a prendere le distanze, quasi il ritorno in patria offrisse la chance di rinunciare alle blandizie e alle vanità della metropoli pontificia per ritrovare una genuina e salutare vena poetica. Molza indossava così l’abito del moralista, che non gli era proprio, e a fatica poteva rimuovere il rapporto di complicità che si era stabilito tra i due letterati negli anni romani. Una testimonianza di ciò viene dal capitolo a messer Baccio Cavalcanti Sopra la gita a Nizza, che mette in burla le smanie di prelati e gentiluomini accorsi in massa all’evento svuotando l’Urbe. Alla fine del primo dei due capitoli metricamente distinti in cui si articola l’epistola in versi (vv. 82-94), Berni introduce Molza che risponde per le rime alla battuta grassoccia di un cortigiano a proposito del rischio di finire catturati da Barbarossa durante il viaggio e subire il supplizio dell’impalazione:

| Mentre scrivevo queste cose mi sovenne | |

| del Molza nostro, che mi disse un tratto | |

| un detto di costor molto solenne: | 84 |

| fu un che disse: «Molza, io son sì matto, | |

| che vorrei trasformarmi in una vigna, | |

| per aver pali e mutarli ogni tratto. | 87 |

| Natura ad alcun mai non fu matrigna: | |

| guarda quel ch’Aristotel ne’ Problemi | |

| scrive di questa cosa»; e parte ghigna. | 90 |

| Rispose il Molza: «Adunque mano a’ remi; | |

| ogniun si metta dietro un buon temone | |

| et andiam via, ch’anch’io trovar vorre’mi | 93 |

| a così glorïosa impalazione».17 |

Berni colloca l’aneddoto alla fine della sua perorazione contro l’oppor-tunità di intraprendere il viaggio, come emblema della insana follia, ma anche del vizio ad essa sottostante, che pervade ai suoi occhi la Curia pontificia e per estensione il mondo della corte in generale. Qui si avverte la distanza tra il fastidio maturato da Berni verso quella realtà e l’atteggiamento di Molza, che invece ne fu spettatore integrato e solerte interprete, incapace di intravederne il superamento in una dimensione altra sia sul piano politico sia su quello estetico, ma anche di avvertire un disagio sostanziale per i rituali e le convenzioni che la caratterizzavano. Il suo distacco non andò oltre un signorile anticonformismo e una bonaria ironia, che incantava coloro che lo frequentavano, ma che non si tradusse in giudizio moralistico, come mostra la sorridente canzonatura opposta alla dichiarazione di pederastia (con tanto di legittimazione filosofica) del cortigiano romano. È qui, probabilmente, che si deve individuare il limite della sintonia di Molza con il clima morale che riuniva i cosiddetti Vignaiuoli intorno all’adozione della formula bernesca. In essa, iusta la lettura in profondità di Romei, si deve intravedere il malessere di una generazione di poeti che con il trauma del Sacco aveva vissuto la fine di una letteratura incentrata sul culto fuori dal tempo di una classicità imperitura, e che nell’accogliente rifugio di una satira di modesta temperatura polemica, o nel culto del paradosso burlevole tentava di esorcizzare l’incertezza sulle vie da intraprendere per costruire una nuova identità dell’uomo di lettere e dei suoi rapporti con il potere.

Inutile dire che nel 1533 Molza, a differenza di Berni, non si poté esimere – né si può immaginare lo desiderasse – dal seguire Ippolito a Nizza, sebbene la conferma della sua presenza sia legata per noi alla labile testimonianza, appena un cenno, di una lettera di Giovanni Della Casa a Carlo Gualteruzzi, da Firenze il 2 gennaio 1534, di cui, in mancanza di meglio, siamo costretti ad accontentarci. Il futuro monsignore scherza su quanto Gualteruzzi, che aveva seguito la Curia nella trasferta transalpina, gli doveva avere riferito sull’intraprendenza del comune amico con il gentil sesso: «Il Molza ha preso un brutto costume in Francia a voler basciar le donne: li sarà pelato la barba e forse altro. Lo saluto molto molto».18Se si tira il bilancio della documentazione che abbiamo raccolto fin qui, si è tenuti a riconoscere che, oltre a non filtrare a una data alta indizi di un effettivo cimento di Molza nell’esercizio delle Muse burlesche, si deve dare anche una valutazione prudente sulla sua collateralità al gruppo dei Vignaiuoli, che si riduce, per quanto ci è dato sapere, al rapporto che lo legò a Berni, ma su un piano diverso, si è visto, dalla condivisione di una maniera di poetare e del sentire che ne costituiva le Premesse19

Di «una relativamente tardiva conversione del Molza [...] dalla “gravità” umanistica alle “baie” della poesia bernesca» ha parlato Romei20 sulla base della presentazione che Caro fa del poeta modenese in principio del Commento di ser Agresto sopra il Capitolo dei fichi molziano:

Il Padre Siceo non entrò egli per questa via del Bernia, percioché s’era concio prima con Apollo per iscrivano delle faccende del Mastro di casa, e si stava in su la gravità con le Muse, perché s’arrecavano in contegno con esso lui. Ma, poi che vennero questi buon compagni, e s’avvide che le Muse ancor elle volevano il giambo, si mise in frotta con loro a fare ancor esso delle baie. E così scrisse dell’Insalata; scomunicò le Scomuniche.21

Il passo serve, naturalmente, in primo luogo a collocare anche gli altri due capitoli, sulla insalata e la scomunica, oltre a quello oggetto del Commento, a prima del termine certo dell’agosto 1539, data di stampa dell’operetta, arretrando con tutta probabilità almeno al principio del 1538, quando risalirebbe la prima stesura del Commento. Per il Capitolo dei fichi si dà un termine nella diceria sulla Corona di gramigna, presentata da Pietro Paolo Gualtieri a Claudio Tolomei nel suo settimanale Regno della Virtù durante il Carnevale del 1538, nella quale Bacco è detto cinto «d’edera (odi fico, come piace al nostro padre Siceo)»,22con riferimento al v. 25 del capitolo, dove, appunto, Bacco è «cinto di fichi il crin».

Altra inferenza che si ricava dal passo cariano è che il Capitolo dei fichi è da posporre cronologicamente agli altri due, dato in qualche modo confermato anche nella tradizione a stampa, che vede la princeps dell’Insalata e della Scomunica nelle Terze rime del Molza, del Varchi, del Dolce, et d’altri, Venezia, C. Navò et fratelli, 1539, distinta, sebbene quasi simutanea (probabilmente anteriore), a quella dei Fichi nella citata edizione romana del 1539.Tuttietre i capitoli sono però accomunati dall’avere come destinatario Trifone Benci, del quale si fa menzione in essi con minore o maggiore insistenza (Della insalata, v. 13; Della scomunica, vv. 1, 37, 46, 70; Dei fichi, vv. 97, 205) e nel Commento di ser Agresto è presentato come «un uomo perfetto amico del nostro Poeta».23Per quanto sappiamo della biografia di Benci,24egli era a Roma nell’aprile 1535 con un ufficio di segretario nella Cancelleria apostolica ed è probabile che il suo arrivo nell’Urbe dalla natia Assisi sia coinciso con il principio del papato farnesiano, alcuni mesi prima.25

Divenuto intimo di Molza, alla fine del 1539 era lui ad assisterlo in una delle prime fasi acute del suo male.26Nel febbraio 1537 fu aggregato al seguito del cardinale Reginald Pole legato in Francia e nei Paesi Bassi, con il fine di indurre Inghilterra e Scozia a ribellarsi a Enrico VIII, e rimase lontano da Roma fino all’autunno.27Di nuovo, al principio del 1541 seguì Gasparo Contarini inviato alla dieta di Ratisbona e rimase alle sue dipendenze fino alla morte del porporato (a Bologna il 24 agosto 1542); poi si ricongiunse con Molza dopo che questi, molto malato, si era ritirato a Modena (maggio 1543), per stargli accanto pemurosamente fino alla fine.28

Se si tengono presenti queste date e si dà fede cronologica a quella che potrebbe anche essere la celia di Caro verso il contegno sussiegoso dell’amico, raffinato poeta latino e rimatore elegante, ritroso a scendere sul terreno burlesco, risulta la compressione della esperienza molziana in questo campo in un volgere abbastanza breve, collocato tra le testimonianze che si sono esaminate intorno alla conventicola dei Vignaiuoli, con le quali arriviamo alla metà del 1535, e il Commento cariano. Un lasso all’incirca di due anni e mezzo, il cui inizio viene a coincidere a un dipresso con l’evento traumatico della morte di Ippolito de’ Medici (10 agosto 1535). Molza depose allora la vita brillante e movimentata condotta accanto all’antico padrone e risiedette a Roma (con alcune pause: tra l’agosto e il novembe 1536 era a Modena), privo di ufficio e di un punto di riferimento preciso all’inizio del pontificato farnesiano, nel quale subiva, come satellite del Medici, una inevitabile emarginazione dagli ambienti politici e diplomatici più prestigiosi e probabilmente anche un temporaneo oscuramento dalla vita letteraria dell’Urbe, di cui era stato fin lì protagonista. A ciò si aggiunsero le angustie economiche e la delusione subita per il fallimento dei progetti matrimoniali del figlio Camillo con Ludovica di Antonio Colombi, nipote del facoltoso banchiere modenese Ludovico Colombi, per i quali nel corso del 1537 Molza si spese con assiduità, sollecitando le sue conoscenze altolocate.

All’iniziativa di Paolo Sadoleto, a Nizza, dove si trovava al seguito dello zio Iacopo per il congresso tra l’imperatore e il re di Francia patrocinato da Paolo III nel giugno 1538, si deve l’intervento del cardinale modenese presso il pontefice, che al ritorno della Curia a Roma procurò al poeta l’assunzione al servizio del nipote, il giovane cardinale Alessandro Farnese. Presso di lui Molza tornò in migliore stato ed entrò a far parte da una posizione di primo piano della cerchia gravi-tante intorno al colto e intelligente porporato, che era la condizione a lui congeniale come uomo e come letterato, incapace di intravedere una alternativa che consentisse l’esercizio delle lettere affrancato dal servizio cortigiano. Inaugurò così il nuovo corso di letterato farnesiano, che lo concentrò subito in una fitta produzione encomiastica latina, mentre l’esercizio poetico in lingua si orientò docilmente a condividere temi e modalità con i poeti della cosiddetta Accademia Farnesiana.

I tre esemplari burleschi molziani – dei fichi, dell’insalata, della scomunica – si trovano dunque paradossalmente incastonati nel periodo più triste e sconsolato dell’esistenza del letterato, fatta salva la fase ultima della malattia, in un momento di incertezza materiale sul proprio destino e di interiore ripiegamento dovuto alla fine del rapporto anche ideale e affettivo che si era stabilito con Ippolito. Si trattava di una congiuntura delicata e dolorosa, in cui Molza, dopo il tracollo dell’esperienza cortigiana e alle prese con le deludenti vicissitudini familiari, era forzato a cercare una nuova immagine privata e pubblica individuando nuovi mecenati e aprendosi a punti di vista inediti anche nella pratica letteraria. In questa temperie è verosimile che il poeta modenese sia stato coinvolto dagli amici romani più cari nelle loro lepidezze poetiche, con l’intenzione di risarcirlo delle delusioni subite e di recuperarlo a una vita di società.

Dissoltasi a una data che non è possibile precisare a causa del suo carattere informale l’esperienza dei Vignaiuoli, la genesi del cenacolo che si diede il nome di Gioco odi Reame della Virtù non è ricostruibile con certezza, né ci sono elementi per pensare a una filiazione o per lo meno a una continuità diretta con il precedente sodalizio. Nel Ragionamento sopra alla proprietà delle imprese Luca Contile indica una nascita singolarmente precoce, laddove riferisce che la Virtù aveva eletto suo protettore Ippolito de’ Medici, ma il cardinale era mancato proprio mentre era in corso la ricerca di un’impresa in cui compendiare il programma dell’Accademia e così fu deciso di rinunciarvi, argomentando che non era più possibile dare una rappresentazione della Virtù poiché essa si era spenta insieme con Ippolito.29La suggestiva notizia trova forse conferma in un passaggio della Formaggiata di sere Stentato al Serenissimo Re della Virtude, opera di Giulio Landi databile al 1538-39. Alla fine della premessa A’ lettori a firma dello stampatore Ser Grassino è ricordato «quello virtuosissimo et magnanimo Signore Hippolyto Cardinale de’ Medici, padre de’ virtuosi, et di tutte le virtuti vera base et fermo sostegno»,30ma è evidente che l’elogium potrebbe anche valere in universale e non riferirsi espressamente ai Virtuosi romani.

In effetti, i dati certi che possediamo sulla Virtù convergono tutti tra l’inverno e principio della primavera 1538. Come è noto, l’attività dell’Accademia coincideva con la durata del Carnevale, cioè tra l’Epi-fania e l’inizio della Quaresima, durante il quale veniva eletto a sorte un re – detto “re della fava” dall’antica modalità del sorteggio, consistente nel nascondere una fava nell’impasto di una torta, e incoronare colui al quale toccava – , il cui regno aveva durata settimanale e al quale gli altri membri presentavano doni scherzosi, accompagnati da componimenti burleschi.

La produzione dei Virtuosi in versi e in prosa si ricostruisce grazie ai testi trasmessi dalle Lettere facete di Dionigi Atanagi e di Francesco Turchi, antologizzati da Bartolomeo Gamba nelle Dicerie di Annibal Caro e di altri a’ Re della Virtù (Calvely-Hall [Venezia, Alvisopoli], 1821), e, in forma più genuina, a una preziosa antologietta di componimenti in un quaderno legato nel ms. MM 693 della Biblioteca civica di Bergamo, di cui parla in queste stesse pagine Enrico Garavelli e perciò rinvio senz’altro al suo contributo.

La presenza di Molza sin dalle prime riunioni è accertata dalla testimonianza di Caro, che il 10gennaio scrive a Benedetto Varchi: «Questa sera [Molza] sarà qui a cena, ché faremo il reame della befania, dove saranno di molti passatempi».31Il 10 marzo, sempre a Varchi, Caro comunica con entusiasmo il successo dell’iniziativa: «Il Giuoco de la Virtù crebbe tanto che diventò e questa settima si son fatte gran cose», diffondendosi sulle modalità delle riunioni.32Finché due lettere del 10 aprile comunicano non tanto la repentina inspiegabile catabasi del fervore, quanto semplicemente l’avvento della Quaresima, che poneva fine alle riunioni conviviali per quell’anno: a Bernardino Maffei Caro scrive quel giorno che «il Regno de la Virtù è sbandato» e a Giovan Francesco Leoni che «Il Regno de la Virtù è in declinazione».33I tre capitoli di Molza, secondo la cronologia che abbiamo ricostruito, precedono di poco la fioritura della Virtù e il loro metro lungo, molto differente dalle stanze con cui gli accademici accompagnavano gli omaggi giocosi al re di turno, non li rendono spendibili nei rituali carnevaleschi dei Virtuosi, così come pure non v’è traccia in essi dell’esibizione della socialità che emerge invece in forma molto esplicita dai componimenti degli altri Padri dell’Accademia. Postumi all’esperienza dei Vignaiuoli, i capitoli di Molza rappresentarono il frutto tardivo e qualitativamente alto di quella prima stagione di poesia comica nella Roma posteriore al Sacco. Un frutto cooptabile agli occhi dei nuovi cultori romani del genere nel modello di comico colto, di cui la Virtù si proponeva di essere la levatrice proprio a partire dall’abbandono di una pedissequa riproposta della formula bernesca, già allora orientata verso un riflusso formulare e autoalimentato, incapace di aperture verso altri apporti e di contaminazioni con il mondo classico, cui tra i Virtuosi almeno Caro e Tolomei guardavano con lucida progettualità. Il cariano Commento di ser Agresto sul Capitolo dei fichi di Molza rappresenta l’esem-pio più eclatante, e destinato a formidabile successo, dell’acquisto al nuovo programma della formula bernesca, recepita nell’esemplare reputato più congeniale a un’idea di comico come terreno aperto a contaminazioni fra tradizione volgare ed eredità classica, aneddotica ed erudizione, quotidianità e raffinati intarsi antiquari, paradigma filologico ed espressività popolare, quale si dà nel Commento.34

A proposito del profilo alto degli specimina burleschi di Molza, si deve evocare qui il bilancio critico, remoto nel tempo dagli eventi che stiamo illustrando, formulato da Benedetto Varchi, poiché va esattamente nella nostra direzione. Prima nella Lezione della poetica in generale, letta nell’Accademia Fiorentina la seconda domenica d’ottobre 1553, e poi nel Quesito ottavo dell’Hercolano («Da chi si debbano imparare a favellare le lingue, o dal volgo, o da’ maestri, o dagli scrittori») Varchi accampa a proposito della poesia ridicola una pregiudiziale di naturalezza che mette i fiorentini in uno stato di obiettivo vantaggio sugli altri cultori del genere, incapaci di produrre una poesia burlesca genuina e di essere immuni da contaminazioni con i generi seri. Il giudizio è ricco di sfumature, ma qui interessa evidenziare che la qualitas del Molza bernesco è individuata da Varchi nel surplus di erudizione, che lo colloca su un piano diverso dalla naturalezza spontanea che richiede questo genere di poesia. Così nella Lezione della poetica in generale:

Al Molza ancora, che ingegnosissimo era e dotto, ed esercitato molto, non venne fatto esser poeta burlesco con tutto che provasse. Ed io porto ferma opinione, che chi non è nato in Firenze, o almeno stato in Firenze assai, non possa in questo genere divenire eccellente; il quale però credo che sarebbe stato bene, che come col Berni nacque, e da lui si noma, e per lui si figura, così con lui si fosse ancora spento.35

E così nell’Hercolano:

Conte. I capitoli del Mauro e quegli d’alcuni altri sono pur tenuti molto dotti e molto begli.

Varchi. Già non si biasimano per altro, se non perché sono troppo dotti e troppo begli; e in somma non hanno quella naturalità e fiorentinità (per dir così), la quale a quella sorte di componimenti si richiede. Messer Mattio Franzesi, mio amicissimo, avanzò tanto il Molza nello scrivere in burla, quanto il Molza, che fu non meno dotto e giudizioso che amorevole e cortese, avanzò lui nel comporre da buon senno. 36

Ai conviti dei Virtuosi non partecipò Mattio Franzesi, con suo grande rimpianto. Nel gennaio-febbraio 1538 cade infatti il viaggio che lo portò a PadovaeaVenezia,37dove si sarebbe trattenuto almeno fino all’estate. Lo scopo, o almeno uno degli scopi, era di portare a Benedetto Varchi il manoscritto della Ninfa Tiberina, finalmente terminata da Molza; già il 12 febbraio Franzesi descrisse a Molza la lusinghiera accoglienza ricevuta dall’opera negli ambienti letterari veneti e il 6marzo successivo riferì la reazione partecipe del Bembo alla Ninfa e agli altri componimenti latini e volgari molziani che egli aveva portato da Roma.38In una serie di quattro capitoli, appunto D’un viaggio, Franzesi fornì una descrizione dettagliata dell’itinerario attraverso il Lazio, l’Umbria, la Marca, la Romagna, fino a Bologna, Ferrara e a destinazione, secondo la consolidata topica oraziana dell’iter pessimum. Il primo di essi, Com’io partii, da voi, con voi rimasi, a Benedetto Busini, illustra le tappe iniziali lungo la via Flaminia, appena lasciata l’Urbe. La mente del viaggiatore corre ai ludicra che si celebravano allora nella Virtù e vi troviamo un bel catalogo dei protagonisti, tra di essi il Molza, distinto dall’appellativo che era divenuto una sua prerogativa. Degli altri, riesco a identificare (con cautela) solo il primo, nominato anche nella Statua della Foia di Caro,39che dovrebbe essere il pittore Sebastiano del Piombo:

Pur venni a Castel Nuovo, et non mi volli

fermarvi, et passai via verso Rignano

col pensier ritornando a i sette colli,

che mi sovvenne all’hor di fra Bastiano,

che questa sera assiso in maestà,

honorerà la Fava a piena mano,

et con perfetta sua divinità

il purpureo Rossello, et Grassellino,

et il sugnoso Lencio humetterà.

Vedo Messer Ferrando, et Messer Bino,

il Cidalgo, l’Ancona, il Ticco, e ’l Caro,

il Tolommeo, e ’l Molza arcidivino;

che con leggiadro stile ornato et chiaro

del re canta le lodi; et n’è ben degno

il pennel dotto e ’l suo disegno raro;

tra gli altri ancora il gentil Fabio Segno

fia forse stato, et voi ’nsieme, ma vui

havevi però fatto altro disegno.

Hor, mentre l’alma pensa a tutti i sui

cari amici et padroni, a Rignan giunsi

in su ’l scoccar de’ tocchi ventidui.40

Giunto a Spoleto, Franzesi si concede un sonno «sodo sotto un cortinaggio», ma tra il sonno e la veglia il pensiero va ancora agli amici romani, dei quali solo Molza merita una menzione, posta a sigillo dell’epistola in versi:

Voi(se’ dí vostri sien sempre felici)

dite al Molza di gratia per mia parte,

et scongiuratel per le Beatrici,

che si degni tal’hor di farne parte

de le divine sue compositioni,

mandatele dipoi con vostre carte;

e qui fo punto, e affibbiovi gli sproni.41

Ancora nel nome di Molza si apre il capitolo iii, diretto ad Annibal Caro, dedicato al tratto da Loreto a Bologna:

Caro mio caro, io so che voi sapete

a i quanti dì è san Biagio, et perch’io ’l dica,

poco di sotto ve ne accorgerete.

Che fa tutta la schiera nostra amica

di casa e fuore? il signor Molza nostro

come corteggia e come s’affatica

per celebrare con sì purgato inchiostro

l suo sacro signore? et com’è in gratia

di quella che per gratia il ciel gli ha mostro?42

Il sacro signore per cui Molza versa il suo inchiostro purgato (a differenza di quello impuro di Franzesi e dei sodali a cui egli scrive) non può che essere il cardinale Alessandro Farnese e nella dama vagheggiata dal poeta si deve riconoscere Faustina Mancini, la giovane nobildonna celebrata dai poeti dell’Accademia Farnesiana per la sua bellezza e per le sue virtù, andata sposa del condottiero Paolo Attavanti il 28 febbraio 1538 e destinata a morire di parto il 6 novembre 1543.43La presenza di Farnese nel ternario come padrone di Molza ha rilevanza a fini cronologici: il poeta entrò infatti al servizio del prelato nella seconda metà del 1538, dopo il ritorno della Curia a Roma dall’incontro di Nizza tra CarloVe Francesco I (Paolo III rientrò nella sua residenza il 24 luglio) e dunque i capitoli odeporici di Franzesi sono da posporre a questa data. Al contempo, evidentemente, presentare Molza nella cerchia di Farnese già all’inizio dell’anno costituiva un anacronismo, cui Franzesi si prestò perché quando compose i capitoli Molza era ormai consacrato nel suo ruolo di letterato farnesiano.

La devozione di Franzesi per Molza che emerge dai capitoli si spiega, come si è detto, con il fatto che il fine della sua missione era appunto la presentazione dei componimenti del poeta in Veneto, in circoli del massimo prestigio. Ciò coronava l’attività svolta negli anni precedenti, lungo i quali Franzesi aveva tenuto informati i suoi corrispondenti – Varchi primo fra tutti, ma anche Pietro Vettori a Firenze – sulla produzione molziana e, vincendo la ritrosia del poeta, aveva ottenuto di trarre copia delle sue poesie, svolgendo così un ruolo importante nella diffusione delle sue opere a quella altezza.44Nonostante la consuetudine, il carteggio di Franzesi accerta che non venne mai meno da parte sua il tono di ossequiosa deferenza nel trattare con Molza. La citata lettera da Padova del 12 febbraio 1538, ad esempio, si conclude con una formula che tradisce un rapporto da inferiore a superiore: «Vostra signoria – termina la lettera – si degni tenermi vivo nella sua grazia, e si ricordi di me quando dà fuore alcuna divina sua composizione».45

Non so se sia questa condizione sufficiente per revocare in dubbio l’attribuzione a Franzesi dei due capitoli Contra lo sberrettare (inc. Messer Molza che sì, s’io me la incapo) e Contro il parlar per Vostra Signoria (inc. Nel tempo che quest’era un’altra Roma), dati all’autore toscano nel secondo volume delle Opere burlesche, stampato dai Giunti di Firenze nel 1555 (rispettivamente cc. 62r-64v e 69r-71r). Contra lo sberrettare era però già andato a stampa nelle Terze rime del Molza, del Varchi, del Dolce, et d’altri (Venezia, C. Navò et fratelli, 1539, cc. AVIv-BIr), con l’attribuzione al pistoiese Paolo Panciatichi. Che i due capitoli siano da assegnare a un solo poeta lo prova la quinta terzina di Contro il parlar per Vostra Signoria, che contiene una espressa indicazione in merito («Onde quanto l’usanza sia molesta [scil. lo sberrettare] / vi dissi, Molza, in quella berta mia, / alla qual, per sorella io vo dar questa»). Essi insistono sull’indifferenza all’etichetta, che abbiamo detto essere stato tratto saliente dello stile di comportamento del letterato modenese e che l’autore sviluppa interpretando in maniera piuttosto convenzionale il fastidio per i rituali cortigiani, che era tra i contenuti più autentici e insieme facilmente ricevibili del bernismo. Ciò che lascia un po’ esitanti circa la loro assegnazione a Franzesi è lo schietto cameratismo ostentato nei ternari, che porta a prendere in considerazione la candidatura di un letterato certamente più disinvolto come Panciatichi, cultore delle rime del Cammelli e disinibito verseggiatore burlesco,46sul quale, in verità, l’epistolario molziano restituisce nulla più che la conoscenza e per un periodo molto ristretto (il luglio-agosto 1535, poco prima della morte di Ippolito de’ Medici), ma è legittimo immaginare una consuetudine di rapporti.47

A non molta distanza dagli eventi che stiamo narrando si colloca la già citata Formaggiata di sere Stentato al Serenissimo Re della Virtude, opera di Giulio Landi, apparsa a stampa «in Piasenza per Ser Grassino Formaggiaro MDXLII», ma assegnata da Dennis Rhodes48a Gabriele Giolito, scartando la candidatura, avanzata a suo tempo da Gaetano Poggiali e ripresa da Bartolomeo Gamba, di un’iniziativa tipografica di Antonfrancesco Doni, allora soggiornante a Piacenza. Massimo Baucia ha individuato nel testo il termine post quem del soggiorno nella città emiliana di Paolo III sulla via di Nizza tra il 16 aprile e il 3 maggio 1538, evocato nell’opera attraverso un personaggio che si ha esitazione a identificare con l’archiatra pontificio Ferdinando Balami (o Balamio) per solo il fatto che egli sarebbe ricordato di nuovo poco dopo nel testo in maniera più criptica: «mastro Ferrante, huomo valoroso, et dotto [...] quando la corte di sua beatitudine era in Piacenza, mi esshortò et persuase, che ad ogni modo glielo mandassi» (il formaggio, ossia la Formaggiata stessa).49

Nella chiusa del breve scritto Molza è presentato nel Gotha dei burleschi romani della prima e della seconda levatura, accanto a Claudio Tolomei, Giovanfrancesco Bini, Giovanni Della Casa, Caroeaun autore di incerta identificazione: «et veramente era impresa per quei divini, et nella virtù baroni, et principi, et di vostra Maestà servitori affettionatissimi, messer Claudio, il Molza, messer Bino, che si bene ha scritto del suo horto le belle lodi, o di messer Giovanni Della Casa, o di quello che fece il naso dell’anconitano famoso, o quello che così elegantemente scrisse della frugalitate».50L’ultimo della lista dovrebbe essere appunto il testé ricordato medico di Paolo III, menzionato da Caro nella Statua della Foia con l’epiteto di frugi (Balamio Frugi),51del quale resta un commento al De ossibus di Galeno, che autorizza a pensare si sia esercitato anche sull’opera dietetica del medico greco, il ben noto Della proprietà dei cibi.

Il cenno a Caro tramite perifrasi come celebratore del naso sesquipedale dell’anconitano Giovan Francesco Leoni nella Nasea,52costituisce un ulteriore indizio cronologico. Entrambi i testi risalgono ai primi mesi del 1538e andarono a stampa insieme per Antonio Blado alla fine dell’agosto 1539, il Commento, dopo una rapida e incontrollata diffusione manoscritta, che sorprese l’autore. Nominare la Nasea al posto del Commento come opera più rappresentativa di Caro dopo questa data sarebbe stato impossibile, perciò è gioco forza concludere non solo che la Formaggiata precede la stampa bladiana del Commento con la Nasea,53ma anche che Landi quando compose il suo scritto non aveva nozione del Commento. Il suo scritto va considerato come il contributo di un letterato esterno, che si esercitò con ricettiva tempestività sulle nuove che gli giungevano da Roma per via epistolare, poiché non risulta un suo soggiorno in questo periodo nella città (ma sappiamo poco de suoi spostamenti). Perciò non è inverosimile che le sue informazioni fossero incomplete ed egli fosse al corrente dell’attività dei Virtuosi e quindi dello scritto cariano destinato espressamente ai rituali dell’Accademia, mentre gli sfuggisse l’esistenza del più importante Commento, che, pur ritraendo il medesimo ambiente, si presentava come un essai autonomo.

Cambia la prospettiva l’esplicito richiamo al Commento di Ser Agresto nella nota Ai lettori della Formaggiata, a firma dello stampatore Grassino, che impone di leggere l’avantesto dell’elogio formaggesco dalla specola della lettera del Barbagrigia premessa alla stampa romana del 1539: «quel dottissimo gentilhomo et da bene, il Molza sotto ’l nome di padre Siceo, si è sfogato per un tratto, et tuffatosi tutto in fino al gomito ne le lodi de le dolce et saporite fiche, frutto degnamente da lui cotanto lodato e [...] messer Anibale Caro, spirito gentile et capriccioso, ha coperto et adumbrato il suo capriccio sotto ’l nome di sere Agresto».54Si introduce così una divaricazione tra il testo della Formaggiata e la premessa, che sposta quest’ultima a ridosso della stampa, aprendo qualche interrogativo sulla quiescenza cui lo scritto fu destinato nel lasso intercorso tra composizione ed esito tipografico, senza toccare la questione dell’autoralità della premessa, per la quale sembrano meno pesanti le credenziali a favore di Doni rispetto a quelle dello stesso Landi.

Anche della prosa burlesca di Iacopo Bonfadio intitolata Delle lodi della furfanteria al furfante re della furfantissima furfanteria eletto discute in queste stesse pagine Enrico Garavelli, che inclina a spostare lo scritto dal milieu romano – frequentato da Bonfadio dello scorcio degli anni Trenta e nel quale lo aveva posto l’editore moderno – 55a non prima della fine del 1543 e lontano dall’Urbe, in forza di una tardiva lettura da parte di Bonfadio della Statua della Foia di Caro. L’eterogeneità dell’operetta di Bonfadio rispetto alle prose della Virtù si palesa in maniera abbastanza nitida. Lo stile compilativo che satura la scrittura riporta la Furfanteria al genere degli elogia paradossali, sul modello del De incertitudine et vanitate scientiarum di Cornelio Agrippa di Nettesheim e dei Paradossi di Ortensio Lando, ovvero di esercizi meno limpidi, ma non per questo meno apprezzati dai contemporanei, come quelli di alcune epistole di Niccolò Franco, ma che tutti non hanno a che fare con l’erudi-zione sobria e noncurante che emerge dagli scritti dei Virtuosi. Con tutto ciò, l’ambientazione dell’operetta di Bonfadio, che si finge composta a Roma, si rivela meno posticcia di quanto si potrebbe pensare. Quando si viene a parlare dei travestimenti cui ricorse furfantescamente Giove per sedurre le donne di cui si era invaghito, ci si imbatte in una interessante memoria di Molza: «Così quando volse calcar Leda, si vestì da pollaruolo. Et per questa causa dice il nostro Molza, che di quella pregnezza ella partorì due uova».56Il riferimento è all’elegia Ova tibi alpinis nivibus certantia Thyrsis, in cui Molza sotto il nome pastorale di Tirsi manda in dono un canestro di uova ad Alessandro Farnese (Alessi). L’elogio della loro candidezza e della perfetta forma oblunga si chiude con l’invito ad accoglierle sulla mensa; uova così perfette sono pari a quelle dalle quali vennero alla luce Castore e Polluce, se si deve credere alle favole mitologiche: «Et merito: in vanos ficta est vel fabula lusus / vel nasci his Laedae pignora debuerant». Inedito, come la maggior parte dei carmi molziani, il carme fu incluso dall’autore nella tarda silloge autografa delle sue Elegiae (ii 10), ora ms. Vat. Borgiano lat. 367.57

Dopo l’exploit del 1538 è probabile che la Virtù non rinnovasse il successo della prima stagione e già l’anno dopo non si riuscisse a rinnovare le riunioni con cadenza regolare. In questa vacanza si inserì la sperimentazione avviata da Claudio Tolomei intorno al progetto di poesia barbara, che coinvolse nuovi personaggi e si concluse con la stampa per Antonio Blado, verso la fine del 1539, dei Versi e regole della nuova poesia toscana. È probabilmente dopo la conclusione di questa esperienza che Claudio Tolomei si sforzò di mantenere in vita l’Accademia secondo le consuetudini d’un tempo, coinvolgendo i soci anche per il canale epistolare. Il 20 maggio 1540 da Forlì Caro si giustificava infatti con Giovan Francesco Leoni per non avere inviato alla Virtù i componimenti promessi. I saluti con cui si chiude la lettera lasciano intravedere una conventicola ricostituita, con Molza partecipe in posizione, al solito, eminente: «raccomandatemi a tutti i padri virtuosi, e sopra tutti al padre Molza».58Su impulso di Tolomei e con l’innesto di nuovi personaggi la Virtù si indirizzò tuttavia verso un programma più nettamente orientato all’indagine antiquaria, che forse per un certo tempo convisse con l’indirizzo burlesco delle origini, per poi prevalere in maniera esclusiva. Ebbe così luogo una nuova Accademia, che si denominò Vitruviana e intraprese lo studio del De architectura, riunendo dotti in varie discipline, necessarie all’interpretazione del complesso testo dell’autore latino. Il disegno dettagliato di «questo nuovo studio d’architettura» è consegnato a una lettera di Tolomei ad Agostino Landi, che gliene aveva fatto richiesta, il 14novembre 1542 e descrive un progetto – con la prudenza con cui si devono prendere le date dell’epistolario di Tolomei – allora agli esordi.59

Un’ulteriore evoluzione sarebbe l’Accademia dello Sdegno, nelle cui fila confluirono molti dei Vitruviani, con l’intenzione di proseguire il progetto originario rimasto incompiuto, ma le date e le modalità di questi passaggi sono ancora in larga parte oscure ed è difficile precisare il ruolo svolto dai vari protagonisti.60Significativo è anzi che l’evolu-zione di tali sodalizi, con modifiche delle intitolazioni e degli organici, sia avvenuta senza gravi momenti di stasi, a riprova di una attività culturale non intermessa, che si piegò con duttilità a indirizzi nuovi e che dietro i segnali di discontinuità con i precedenti impegni celava l’evolversi di una esperienza proseguita senza fratture laceranti. Il che si deve anche rovesciare nel giudizio di incapacità, da parte dell’intellet-tualità romana in questa congiuntura, di partorire un’impresa culturale solida e condivisa, nella quale convogliare in maniera durevole l’attività dei tanti studiosi di varia estrazione e provenienza gravitanti nell’Urbe, con ricadute importanti sul piano della visibilità e dell’identità collettiva, che era stato invece il tratto saliente dell’esperienza dell’Accademia Romana tra il volgere del XV e il principiare del XVI secolo. Non è altresì un caso che le esperienze maturate in seno ai Virtuosi volgessero a un epilogo tutto sommato repentino, approdando a un sostanziale insuccesso nella loro ambizione di scoprire nuove vie percorribili alla letteratura volgare, al di fuori della canonizzazione classicistica che cominciava a prendere piede. Ciò vale per il Commento cariano, audace sperimentazione intorno a una ipotesi di comico colto, che non aveva precedenti ravvisabili nella tradizione volgare, in prevalenza toscana, da cui pure pescava largamente, né si poteva appiattire sulla premessa costituita dall’autocommento berniano alla Primiera. Altrettanto dicasi per la sperimentazione avviata da Claudio Tolomei concretizzatasi nei Versi e regole della nuova poesia toscana, che muoveva dall’esigenza avvertita di sradicare l’esercizio poetico in volgare dal solco di un petrarchismo di cui si cominciava a intuire la deriva essoterica, per attingere a forme più ricercate ed elitarie.61

Neppure è sorprendente che da questi incroci inediti tra retaggi classici e terreno del volgare, eseguiti da letterati quasi tutti ferratissimi sul versante latino e greco, si trascorra al terreno per molti rispetti più stabile e accogliente dell’antiquaria, che inibiva ibridazioni del genere di quelle avviate da Caro e Tolomei, ed era in grado di raccogliere in un progetto ecumenico personalità di diversa provenienza e dai curricula non per forza uniformi, unite dalla devozione alla classicità nella città che ne era stata la culla e ne conservava le vestigia. Poiché, tuttavia, ricostruire la parte che ebbe Molza in questa vicenda esula dall’orizzonte di questo saggio, possiamo tornare alla materia burlesca. Nella cronologia che si è ricostruita fin qui della presenza di Molza nelle accademie burlesche romane dei decenni Trenta-Quaranta fa la sua irruzione un testo eteroclito. Nel 1540a Parma apparve un libretto in ottavo di 16carte recante la seguente intitolatura e note tipografiche:

col.:

Il frontespizio presenta una cornice xilografica con cordoncini intrecciati su sfondo bianco, nella quale sono compresi sui lati lunghi, due per parte alternati, quattro medaglioni con teste maschili, due clipeate e due togate, rappresentanti le prime condottieri, le seconde, verosimilmente, oratori o magistrati. La modesta qualità della cornice e la sua estraneità al contenuto del libretto, unite al taglio piuttosto arcaico dei caratteri gotici, configurano una stampa a carattere popolare di fattura attardata. Con maggiore pertinenza la cornice è impiegata in un altro opuscolo fatto imprimere da Ippolito a Parma nello stesso anno, questa volta però sottoscritto da Antonio Viotti, il Lume di Marte ocorrente al arte militare, di cui si può solo dire che è posteriore all’ele-zione di Paolo III (ottobre 1534), che vi è nominato.

Ippolito Ferrarese (o da Ferrara) è interessante figura di cerretano ed editore di testi poetici volgari, attivo in diverse città dell’Italia settentrionale e centrale nel quarto e quinto decennio del XVI secolo.63Di Francesco da Prato si conosce solo un’altra edizione, la Expositio orationis Dominicae a sacrae Theologiae professore Magistro Antonio ex oppido Mathelicae oriundo de agro Piceno, in quarto di 58 carte, recante il suo nome nella sottoscrizione: «Impressum Parmae per Franciscum de Prato Anno Domini M.D.xxxv. Mense Octobris».64Poichè tutte e tre le stampe furono impresse con la stessa serie di caratteri, la conclusione più logica è che essa fosse di proprietà di Antonio Viotti, unico stampatore attivo sulla piazza di Parma in quegli anni, fino al subentro nel 1545 di Seth Viotti, già operante come libraio.65Si ha però qualche remora a vedere in Francesco una figura di editore o libraio, che diede il suo nome a due stampe isolate, fatte imprimere nell’unica officina esistente.66Ne risulterebbeuna moltiplicazione delle figure coinvolte nelle sue stampe che si ha difficoltà a giustificare per un’opera di infima levatura come la miscellanea poetica del 1540, per la quale si avrebbe un committente (Ippolito), un editore (Francesco), uno stampatore (Viotti). Per la stampa del 1535, superiore per impegno e risultato, il ruolo subalterno di Francesco è confermato dal fatto che fu l’autore a finanziare la stampa e si procurò il privilegio perpetuo del governatore, il vescovo di Segni Lorenzo Grana, a noi già noto altrimenti (Parma era dominio pontificio dal 1512). Sulla base di questi dati, nella effimera presenza di Francesco da Prato negli annali tipografici del XVI secolo si deve intravedere piuttosto un operatore occasionale, che stampò per altri in due circostanze isolate e senza rapporto tra loro, forse un dipendente della tipografia Viotti, cui fu concesso di imprimere con il suo nome i due opuscoli su richiesta di personalità esterne all’ambiente cittadino, che per questo usufruirono di un trattamento insolito.

Il frontespizio dell’edizione 1540 non rispecchia il contenuto del libretto, che si rivela più nutrito. Eccone il regesto:

cc. aiir-aivr: Capitolo in Laude del. Verno | Messer compare se vi raccordate

c. aivr-v: Sonete. | Signeri ho tolto una casa a Pisone

c. aivv: Sonete del .S. Franchesco molza modenese. | cum un belissimo capitulo in lode de la Torta | Ornar si vede di Terrene Spoglie

cc. bir-ciiv:

c. ciiir: Soneto. | Spiazulo Magino: oregia il griselate

cc. ciiiv-diiv:

cc. diiir-ivr:

c.divv: bianca.

Il Capitolo in laude del verno è opera del rimatore friulano Quinto Gherardo ed è a stampa nelle sue Terze rime piacevoli del 1537, senza sottoscrizione del tipografo, ma Venezia per Agostino Bindoni, e nelle sue Rime, pubblicata con data di Roma 1° agosto 1538, di nuovo senza indicazione dello stampatore, ma, vi si legge, per l’iniziativa di Francesco Amadi, il medesimo responsabile della stampa a Venezia delle Rime di Antonio Brocardo e di altri, cioè anche di Molza e di Niccolò Dolfin, in cui videro la luce un cospicuo lotto di poesie molziane senza l’autorizzazione dell’autore. Il capitolo gherardiano è trasmesso inoltre, adespoto, dal codice di Philadelphia, University of Pennsylvania, Rare Book and Manuscript Library, 412, cc. 147v-151r, di cui meglio più avanti.67

Una cautela liminare va posta sull’edizione sedicente romana, che continueremo a considerare tale nel discorso che segue, sebbene su di essa si debba far pendere il dubbio d’ufficio si tratti di un luogo di stampa fittizio, in attesa che un esame dei caratteri acclari il punto. Così come assai dubbio è che responsabile di essa sia Amadi, sul quale non si hanno notizie di attività fuori dal contesto veneziano68. Per il capitolo l’edizione parmense riproduce il testo della princeps veneziana, discostandosene solo nella fonetica e per un certo numero di errori. L’edi-zione romana presenta invece un testo divergente in maniera sostanziale e migliore, per il quale si deve pensare a una redazione d’autore più avanzata. Lo stesso vale per Signeri [sic] ho tolto una casa a pisone, che è il sonetto quarto delle Rime gherardiane, indirizzato lì a un non identificato «Signor Alessandro de Lupria», tipico componimento in stile bernesco incentrato sulla descrizione di una squallida dimora.69La redazione Roma 1538 presenta una coda di una sola terzina, mentre in quella Parma 1540 sono due, e anche il resto, senza considerare le corruttele della squalificata edizione parmense, mostra differenze consistenti. Il testo 1540 è più legato alla dimensione veneziana (a parte il settentrionalismo del primo verso, al v. 3 troviamo il venetismo carampane e al v. 19 gheto) e portatore di un certa esuberanza del dettato, che viene asciugata nella redazione 1538, più concentrata ed efficace, sulla quale pure doveva avere agito la lima dell’autore. Poiché il sonetto di Amadi All’autore collocato in principio delle Rime, dopo quello Ai lettori, prospetta per l’edizione romana una chiave di lettura esplicitamente antiaretiniana, se ne ricava che la rottura di cui si ha notizia nei rapporti tra il poeta friulano e il Divino di Arezzo intervenne dopo la stampa veneziana dei Capitoli nel 1537 e l’edizione sedicente romana fu un espediente per aggirare l’ostracismo che l’ostilità di Aretino era verosimilmente costata a Gherardo nell’ambiente delle tipografie veneziane. Nel sonetto proemiale Amadi esordisce così:

Io v’ho fatto stampar questo Libretto,

messer Quinto polito alto et galante,

acciò che più non dica ogni furfante

che voi non sete tra ’ poeti eletto;

e nelle due terzine la scelta di collocare Gherardo sulla linea dei burleschi romani emerge come dato saliente dell’impresa editoriale promossa nell’Urbe:

| Il Bernia, il Mauro, messer Gianni, et Bino | |

| non pur sol imitate, ma passate, | |

| tal che di stizza creppa l’Aretino; | 11 |

| il qual, in tutta quanta la sua etate | |

| non ha potuto far un Sonettino | |

| che dia piacer leggendo a le brigate. | 14 |

Alla luce di questi squallidi versi l’intera edizione romana di Gherardo reclama dunque un’attenzione che non ha ancora ricevuto.

I capitoli Ahi sconsolata me misera Roma e quello sopra la morte di Giovanni de’ Medici della stampa parmense sono opera dell’udinese Eustachio Celebrino, diffusi a partire dal 1528 insieme con il poemetto in ottave dello stesso Celebrino La presa di Roma (in cui Ahi sconsolata me misera Roma è rifuso).70Il sonetto adespoto Spiazulo Magino, oregia il griselate è scritto in furbesco o in qualche altro zergo di area veneta, come inducono a ritenere alcuni tratti fonetici (il passaggio da c palatale a z sorda, la prevalenza di consonanti scempie, le forme vintiun e Michiel). Il significato si rivela però un autentico rebus, probabilmente anche per colpa del compositore, che non dovette capire neppure lui nulla del testo e lo guastò in vari punti. Dubito che abbia un senso ciò che si legge al v. 6: «per far sa pollo dai mu[n] portar la palma», dove probabilmente si deve recuperre un «Apollo» e un «Aimun»; mentre al v. 14 «starai calcado in la spagna da iolfo» sarà da leggere in fine «d’Aiolfo», cioè Aiolfo del Barbicone, protagonista di un cantare cavalleresco trecentesco. Dei due componimenti attribuiti a Molza è escluso che possa essere riconosciuto al raffinato poeta modenese il modestissimo sonetto su una certa Florida, con il testo compromesso da diversi guasti che ne ostacolano la comprensione. Lo si dà di seguito con alcune proposte di restauro:

| Ornar si vede di terrene spoglie, | |

| di nuovi fior la bassa nostra sphera | |

| zephyro, poi che or la prima vera | |

| rinveste gli arbosei di verde foglie; | 4 |

| la pianta amendolina i fior racoglie, | |

| poi ch’è passata la rigida e fiera | |

| aspreza de l’inverno, cossì altiera | |

| che arida stava alhor senza le foglie. | 8 |

| Cossì quel che di fior al nome elletto | |

| fiorir si vede ognor de gentileza, | |

| de virtù, leggiadria et honestade, | 11 |

| Florida dico, al cui divin aspetto, | |

| Florida el sangue et Ferrara in alteza | |

| ridopia che altra dona de sua etade. | 14 |

8. senza le foglie] al nome eletto 9. elleto 10. fiorire

La pianta amendolina al v. 5sarà il mandorlo, che fiorisce ai primi tepori della primavera; al v. 13 una ripetizione del tipo di quella occorsa al v. 8 rende incomprensibile la seconda terzina.

Di altra fattura si presenta il Capitolo in lode della torta, scritto in un toscano privo di solecismi e di buona levatura stilistica, che mostra i caratteri tipici del capitolo bernesco di lode. Il componimento è databile con sicurezza a dopo il 25 settembre 1534, data di morte di Clemente VII (c. ciir); meno utile ai fini della cronologia di quanto sia importante per stabilire la cultura dell’autore è la menzione della Cazzaria di Marcantonio Vignali (c. bivv), le cui edizioni si avvicendarono tra il 1530 e il 1540.71Composta da un poeta non sprovvisto di letture di rango, la Torta presenta una generica affinità con i capitoli molziani di sicura attribuzione, in quanto l’una e gli altri sfruttano i passaggi obbligati del repertorio bernesco: invenzione moderna dell’oggetto lodato, polemica con la cosiddetta età dell’oro in cui esso era ignoto, descrizione della preparazione del manufatto e suo impiego. Peculiare della Torta è invece il largo spazio concesso alla polemica antifratesca, che non ha luogo nei capitoli molziani. Al contrario, la Torta si può dire abbia la sua principale intenzione nel prendere in giro gli uomini di Chiesa, siano essi frati, prelati o papi (Clemente VII e l’altro papa mediceo Leone X), tutti universalmente accomunati dal vizio della pederastia. Né l’autore ha timore di attingere nel suo anticlericalismo toni blasfemi, come quando prende in prestito l’elogio del fegatello che Margutte fa in Morgante, xviii 126, aggiungendo un’appendice di irriverente parodia, della quale avverte la gravità:

Margute vuol che la fusse tra sante

la prima e l’hebbe in gran devotione,

come è scripto sul libro di Morgante,

et féli un Credo et una confessione,

et ogni dì com un torchieto in mano

devoto la dicea in genochione.

Ma questo sente un po’ del lutherano,

et se Margute a dì nostri el dicesse,

gli saria fatto un scherzo molto strano.72

Troppo per un poeta fine e ironico come Molza, che anche quando nei suoi ternari attinge alla satira anticlericale, lo fa con un certa arguzia briosa, lontano dalle movenze grevi del poeta della Torta, senza considerare che con i suoi 324 versi essa supera di parecchio le misure dei tre capitoli molziani, oscillanti tra gli appena 121 della Scomunica ei circa 220 dell’Insalata e dei Fichi. Altra dissonanza è la rinuncia dichiarata da parte del poeta della Torta alla spiegazione dell’etimologia, che invece è sfruttata da Molza nel Capitolo della insalata (vv. 76-84). Da ultimo, in generale, si considererà l’inconvenienza di un capitolo che esalta la sodomia per un poeta amante del gentil sesso come Molza, il quale dedica due dei suoi capitoli, quello Della insalata e quello Dei fichi, alla lode dell’organo femminile e quando nella Scomunica decide di celebrare il rapporto contro natura lo fa senza ricorrere a una metaforica pesante come quella impiegata dall’autore della Torta.

Respinta fino a prova contraria la paternità molziana del capitolo, si ripropone in tutta la sua pertinenza la domanda su come mai l’attivis-simo e girovagante Ippolito Ferrarese sia responsabile della messa in circolazione di due apocrifisotto il nome di un poeta decisamente illustre e nella sede ancora periferica di Parma anteriore all’avvento del ducato farnesiano, eppure singolarmente ricettiva, se si considera che ad Antonio Viotti si deve, nello stesso 1538, la princeps non autorizzata, e non sottoscritta, delle Rime di Vittoria Colonna. Sia il capitolo sia il sonetto pseudomolziani non hanno una posizione di particolare eminenza nel libretto, rivelando una strategia un po’ insensata se si intendeva dare risalto all’opera di un poeta celebre rispetto ai componimenti adespoti raccolti nel volume.

L’edizioncina parmense arrivava due anni dopo la stampa piratesca di un cospicuo lotto di sonetti e canzoni molziane, delle ottave sul ritratto di Giulia Gonzaga e della Ninfa Tiberina, nelle ricordate Rime del Brocardo et d’altri authori. Se Ippolito avesse avuto in mente di spendere in maniera eclatante il nome di Molza anche alla luce di quell’episodio, avrebbe organizzato l’edizione con altri criteri. Esclusa l’ipotesi di una consapevole contraffazione, si deve concludere che abbia dato ai torchi i due componimenti così come gli erano giunti tra le mani, senza porsi troppi interrogativi sul fatto che uno dei due recasse in epigrafe un nome importante, che non si poteva più dire sconosciuto al pubblico del libro a stampa. Non si ha perciò difficoltà a rubricare l’episodio sotto l’etichetta di un sottoprodotto dell’industria tipografica dell’epoca, interessata a smerciare operette di poco o nessuno rilievo letterario, in una sede nella quale mancava l’attenzione di un pubblico ampio e consapevole, che potesse svolgere un’azione di inibizione e di controllo rispetto a iniziative squalificate come quella di cui stiamo parlando. Se Molza fu avvisato per tempo della prossima uscita della stampa Amadi a Venezia e tentò invano di bloccarla in tutti i modi, per l’edizioncina parmense si può dare per certo che non ne sapesse nulla.

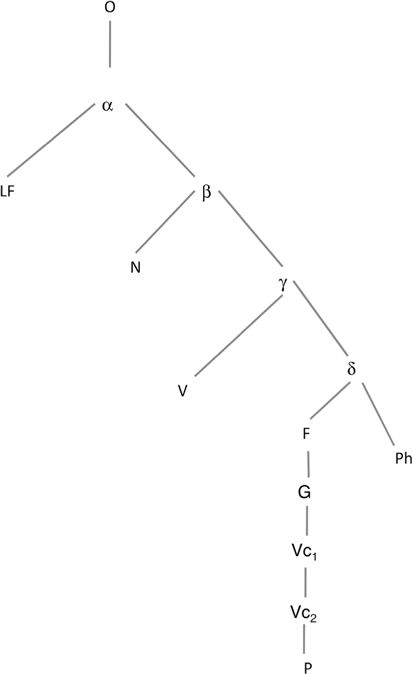

Il Capitolo in lode della torta ebbe una discreta circolazione manoscritta. Girolamo Tiraboschi nella Biblioteca modenese afferma che a Modena ne esistevano diverse copie.73Una di queste con il titolo La torta di M. Francesco Molsa si trova in un duerno scritto da mano cinquecentesca legato nel codice Estense W 211 (lat. 228), cc. 238r-241r (E), monumentale silloge di carte sciolte e fascicoli eterogenei per provenienza e aspetto, riuniti nel XVII secolo e rilegati nell’attuale codice all’epoca in cui Tiraboschi era bibliotecario dell’Estense (1780-94).74Altro esemplare databile al XVI secolo è il Magl. VII 1178 (M), dove il capitolo In lode della torta si trova adespoto alle cc. CXIIr-CXXv, all’interno di una silloge di numerose rime e qualche prosa, per lo più adespote, trascritta da una sola mano, che diede unità all’insieme numerando i componimenti per metro (il nostro è il sesto dei capitoli). Ancora al XVI secolo risale il ms. Landau Finaly 136 della Nazionale centrale di Firenze (LF), scritto da diverse mani, di cui una prevalente, contenente una raccolta omogenea di oltre 140 capitoli burleschi adespoti, ma preceduta da una tavola degli autori scritta dalla mano principale. Il codice contiene il Capitolo della insalata con il nome di Molza (cc. 291r-294v) e quello Della torta senza nome dell’autore (cc. 416v-422v).

Il testimone più importante della Torta è però il Palatino 269 della Nazionale di Firenze (P), che contiene l’edizione delle liriche molziane allestita dal pronipote del poeta, Camillo, e pronta per la stampa, come attesta la nota Ai lettori e la dedica al principe Cesare d’Este in data 15 aprile 1614, stampa che poi non fu eseguita per motivi che restano ancora ignoti. Il nostro capitolo fa la sua comparsa alle cc. 257r-265v, quasi in fondo alla seconda delle tre parti in cui sono divise le rime, quella contenente le poesie inedite, dopo le edite della prima parte e prima dei poemetti della terza (una quarta parte conteneva le novelle, ma fu separata dal codice tra il 1747 e il 1889 ed è ora il ms. Casanatense 3890). Il fatto che, evidentemente, la stampa parmense del capitolo sfuggì all’attenzione di Camillo non desta stupore, poiché l’esame della raccolta mostra che il censimento delle ben note antologie di rime cinquecentesche a stampa fu condotto in maniera incompleta e confusa, perciò nulla di più facile che Camillo non avesse notizia della stampa del 1540, di certo poco nota già al principio del XVII secolo, e ricorresse a un manoscritto.

L’editore settecentesco delle rime di Molza Pierantonio Serassi, venuto in possesso degli inediti di P, allora di proprietà dell’erudito napoletano Francesco Valletta, nella premessa del primo volume dell’edizione accenna al capitolo, «non mai accennato ch’io sappia da veruno Scrittore»,75ma un esame più attento lo decise ad accantonarlo, come argomentò diffusamente nella premessa al secondo volume: «Debbo poi avvertire, che il Capitolo in lode della Torta, che fu detto trovarsi tra le Rime inedite del Molza, dopo d’averlo io attentamente esaminato, e fattolo ancora esaminare da varie letterate Persone, si è giudicato non essere assolutamente opera del nostro Poeta, non solo per lo stile, e maniera di verseggiare assai bassa, e per i motti scipiti e freddi dissimili affatto da que’ degli altri graziosi ed eleganti Capitoli del Molza; ma eziandio per molt’altre sconvenevolezze, che vi si veggono perentro e che lo dimostran Opera di qualch’altro Poeta vicino al diciassettesimo secolo».76Probabile che a decidere Serassi per l’espunzione fosse soprattutto la sconvenevolezza citata per ultima, piuttosto che lo stile basso e i motti scipiti. Ma la conclusione circa la data del componimento mostra come l’erudito settecentesco non avesse una chiara visione storiografica della nostra letteratura, a giudicare possibile che un poeta comico scherzasse sulla religione citando Lutero in Italia in età postridentina. Del resto, gli scrupoli morali di Serassi investirono anche i tre capitoli autentici, giudicati piacevolissimi nella vita di Molza nel i volume, ma «ne’ quali non si può desiderar cosa alcuna che all’ultima perfezion si appartenga, fuorché in alcuni alquanto più di modestia»,77al punto che – e ciò desta stupore – solo quello Della insalata fu accolto nell’edizione, tratto dalle Opere burlesche, Giunti 1548, e vennero lasciati fuori la imbarazzante Scomunica, ma anche il più famoso dei tre, quello Dei fichi.

Nella seconda metà del Cinquecento la fama del Capitolo della torta con attribuzione a Molza non fu effimera. Tommaso Garzoni nel discorso ci della Piazza universale di tutti i mestieri del mondo, del 1585, che tratta De’ maestri delle scienze e costumi, e de’ putti che vanno a scuola, lo portò ad esempio di testo osceno che nonostante i divieti circolava tra gli scolari: «non si tiene gran conto di tener la Pippa, la Nanna, le figure aretinesche, la torta del Molza, il Bernia, il Burchiello, il Franco, idolo de’ studenti, benché si facciano tante inibizioni al contrario».78

La considerazione che Garzoni aveva della Torta è confermata dalla sua presenza nell’elenco di elogi paradossali proposti in apertura de Il mirabile cornucopia consolatorio, breve esercizio in questo genere retorico dedicato da Garzoni alla celebrazione delle corna: «Benché al primo incontro la materia da trattarsi paia disdicevole e vile, – esordisce la consolatio garzoniana – nondimeno, a quella guisa che Diocle dal celebrar la rapa, Xanto l’ortica, Protagora il ravanello, Virgilio il pulice, il Calcagnino la cimice, il Molza la torta, e simili altri scrittori gravi diverse altre bassezze magnificando s’apersero la strada a una magnifica e onorata fama...».79L’elenco va preso con prudenza: Virgilio cantò il culex, la zanzara; il pulice, la pulce, è materia di un famoso elogio di Celio Calcagnini; degli elogia agresti dei tre autori greci che aprono la serie, il primo è una dotta estrapolazione della Naturalis historia di Plinio (xx 19), gli altri non so. Infine, sospetto legittimo è che la Torta sia finita nella lista, unico esemplare in volgare e solo moderno accanto a quello umanistico di Calcagnini, per un effetto di sciame provocato dal Culex virgiliano, che avrebbe richiamato un altro componimento dell’Appendix, il Moretum. Come che sia, resta da constatare che nel ragionamento di Garzoni l’onore e l’onere di fare da anello di congiunzione tra tradizione classica e umanistica del paradosso ed elogio in stile bernesco spetta a questo testo di tradizione incerta, che non attecchì negli annali tipografici della letteratura burlesca, né ha sollecitato finora l’attenzione della critica.

A completare il nutrito dossier tortesco del XVI secolo occorre ricordare i capitoli del palermitano Gian Guglielmo Bonincontro (Sovviemmi della vostra rima accorta), del modenese Giovan Francesco Ferrari (Haveste il torto a fé, messer Roberto),80del senese Pietro Nelli (Malipiero, hoggi io fo quel che io non soglio)81e il sonetto del perugino Francesco Beccuti (Non cerchiam più se Ligurino è sordo).82Solo il primo stabilisce un rapporto con la Torta pseudomolziana, che Bonincontro menziona espressamente. Rivolgendosi a Gerardo Spada, governatore di Monreale e membro dell’Accademia palermitana degli Accesi, cui anche Bonincontro fu affiliato, egli dichiara:

E a dire incominciai spinto da vui

più lodi della torta che non disse

il Molza già, ch’io ne so più di lui.83

Sulla biografia e sull’opera di Bonincontro esiste qualche incertezza, poiché fu a lungo confuso con il fratello Mariano, probabilmente per responsabilità di Giovan Battista Giraldi Cinzio, che nel Discorso sul comporre dei romanzi riporta un aneddoto di Gian Guglielmo con il nome di Mariano, scambiandolo con il fratello, dato che entrambi avevano studiato diritto a Ferrara a pochi anni di distanza.84Nato verso il 1520, Gian Guglielmo soggiornò a Genova dal 1535, prima di recarsi per studio a Ferrara, dove si addottorò in utroque il 9 luglio 1545. Dunque, nulla di più facile che, se coltivava la poesia di indirizzo burlesco, fosse venuto a conoscenza della stampa parmense del 1540. In una data imprecisabile tra il 1548 e il 1558 (Giraldi, che scrive prima del 1553, parla di lui come se non fosse già più a Ferrara) fece ritorno a Palermo, dove ricoprì un pubblico ufficio, ma incorse nei rigori dell’Inquisizione per avere professato idee luterane e subì il carcere. Il Capitolo della torta fu composto durante la prigionia, probabilmente tra il settembre e l’ottobre 1567. È uno sterminato capitolo autobiografico di 150 terzine, in cui Bonincontro, mostrando non comune forza d’animo, ripercorre i momenti felici della sua vita e sfoga l’amarezza per la disgrazia presente, consolandosi al pensiero della torta di cui ha fatto in passato solenni scorpacciate e prendendosi una solenne rivincita con i potenti del mondo intero (compresi alcuni ordini religiosi), dipinti tutti come grandi consumatori di torte.

I tre capitoli autentici di Molza, Dei fichi, Della insalata e Della scomunica, sono disponibili nell’edizione curata in anni recenti da Mirella Masiero,85corredata da copiose note, cui è stata rimproverata86una adesione supina alla formula interpretativa elaborata da Jean Toscan nell’ormai classico Carneval du langage.87Nella Nota ai testi Masiero dichiara di essersi attenuta per i capitoli Della insalata e Della scomunica all’editio princeps, cioè alla citata stampa veneziana delle Terze rime del Berna et del Mauro per Curzio Navò del 1539 (N); per il Capitolo dei fichi, invece, ha preferito il Libro secondo delle Opere burlesche edite dai Giunti di Firenze tra il 1548 e il 1555(F) alla princeps nel Commento di ser Agresto da Ficaruolo di Annibal Caro impressa a Roma da Antonio Blado nel 1539. Una tavola propone le varianti delle edizioni delle Opere burlesche del XVIII secolo. A parte incidenti dovuti a una trascrizione delle stampe adottate non sempre impeccabile e alla messa a testo di mende che avrebbero richiesto un intervento risanatore, il limite oggettivo dell’edizione è di non avere affrontato l’esame della tradizione manoscritta, che, dal punto di vista della critica del testo, obbligherebbe per uno dei capitoli a rifondare il lavoro su altre basi. È quanto si intende avviare qui di seguito, illustrando i risultati di una prima recensio sui codici.