Titre de section

SECTION_ITA_14_1

Obituaria laschiana

Delle opere di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca (Firenze 1505-1584) è noto da tempo un numero elevato di manoscritti, tra i quali non pochi autografi. Il merito di questa buona conoscenza della tradizione va principalmente, tra i moderni, a Carlo Verzone, che per la sua edizione delle Rime burlesche (Firenze, Sansoni, 1882) passò al setaccio le biblioteche fiorentine pubbliche e private, realizzando un censimento che a tutt’oggi costituisce il punto di partenza per chi si propone di accostarsi all’opera del Lasca dal punto di vista della critica del testo.

Ritrovamenti successivi hanno ampliato il corpus sia sul fronte degli autografi sia su quello degli apografi, arricchendo il novero dei testimoni e delle poesie e delle prose. Non è necessario ripercorrere qui gli interventi occorsi in anni remoti e più recenti che hanno integrato il panorama delineato dallo studioso ottocentesco, per i quali si può ricorrere alla bibliografia grazziniana compilata da chi scrive e consultabile on line nel sito Cinquecento (plurale), aggiornata al 28 aprile 2011.1 Mi preme tuttavia menzionare due miei contributi recenti, uno dei quali ricorrerà più volte in questo saggio. Nel primo ho segnalato il rinvenimento nel ms. Ashburnamiano 436 della Biblioteca Medica Laurenziana di Firenze del testimone del Commento di maestro Niccodemo sopra il capitolo della salsiccia, del quale aveva dato notizia Luigi Fiacchi nel 1829 e di cui si erano perse le tracce.2 Il secondo consiste nella scheda su Grazzini nel primo volume degli Autografi dei letterati italiani pubblicati dalla Salerno Editrice di Roma.3 Tale scheda costituisce la messa a punto aggiornata su questo specifico settore della tradizione testuale delle opere dello scrittore fiorentino e offre agli studiosi una base affidabile per ulteriori ricerche e approfondimenti.

È quello che ci proponiamo di fare, concentrandoci su un episodio assai circoscritto del censimento, ma degno di attenzione per più di un rispetto che ci accingiamo a illustrare. Il ms. II.IV.249 (già Magl. VII.490) della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Autografi dei letterati italiani, n. 8) è un pezzo di particolare interesse. Esso consiste in un codice composito di cc. 135, formato quasi per intero da carte di mano di Grazzini e in parte minima da carte non autografe, ma coeve, alle quali, pur non essendoci elementi che autorizzino a parlare di idiografia, va comunque riconosciuta una importanza in quanto documenti della diffusione dell’opera grazziniana nella realtà fiorentina vivente l’autore. È questa, come ho illustrato nella scheda degli Autografi, una situazione diffusa per le carte grazziniane, autografe e apografe, stante l’abitudine dello scrittore di diffondere i propri componimenti, e in special modo le rime, alla spicciolata, nella cerchia degli intimi e dei colleghi letterati a lui vicini, mentre solo una parte minima dell’opera grazziniana giunse alle stampe in vita, e in maniera casuale e disorganica.

Va da sé che questa tradizione, originatasi da autografi licenziati dall’autore, si sarà poi alimentata principalmente di apografi, che, con gradi differenti di fedeltà all’archetipo, avranno sostituito la volontà d’autore espressa in maniera così poco formalizzata. Tali modalità informali di pubblicazione generarono anche esiti che sfuggirono al controllo di Grazzini e lo infastidirono non poco, come testimonia più di una delle poesie burlesche, dalle quali si ricava l’esistenza anche di apocrifi e di false attribuzioni.4 Il che porta a conclusioni piuttosto scoraggianti sulla possibilità di ricostruire in maniera fedele la parte alta della tradizione, che, se ha il vantaggio di essere molto delimitata spazialmente, induce più di un timore sulla possibilità di tirare le fila di una modalità di trasmissione così accidentale e di costituire un corpus sicuro di testi.

A questa situazione, in cui autografi e apografi e apocrifi si intrecciarono in un regime di promiscuità, si sovrappose la dispersione delle carte laschiane seguita alla morte, da cui si originò la massiccia messa in circolo di materiale autografo rimasto fino a quel momento custodito nello scrittoio dell’autore. Minute, belle copie, abbozzi, redazioni multiple si riversarono con modalità vieppiù disorganiche e accidentali – su cui pesò anche il controllo delle autorità ecclesiastiche intorno all’opera burlesca di Grazzini – nelle librerie e negli archivi familiari o nei più importanti depositi del collezionismo principesco e patrizio, in virtù del quale la Toscana del granducato mediceo riuscì a conservare in maniera egregia il patrimonio librario, manoscritto e a stampa, delle epoche precedenti. Da lì, con un paziente lavoro di ricerca, le carte grazziniane furono rinvenute a opera di eruditi e bibliofili, e riunite in compilazioni formate da materiali di origine diversa, vuoi autografi o creduti tali, vuoi apografi, come è appunto il ms. II.IV.249.

All’interno del codice un fascicolo che costituisce un’unità codicologica autonoma ha attirato l’attenzione. Fornisco la descrizione del contenuto facendo seguire a ogni componimento la sigla del metro (s. = sonetto; m. = madrigale) e, dove possibile, la sede che esso occupa nell’edizione delle Rime di Grazzini presso Francesco Moücke con la vita dell’autore di Antonio Maria Biscioni (Firenze 1741-42 = Mk):

c. 102r: Nella Morte di Baccin Berardi | Del Lasca. | Pianga e sospiri Amore | [in calce] Il Lascha (m.; Mk, I, p. 166)

c. 102v: bianca

c. 103r: Del Lasca.

c. 103v: A Lorenzo Scala; | Col dolce insieme di Venere figlio (s.; Mk, I, p. 41)

c. 104r: Nella morte del Medesimo. | Morto il gran Duca; s’odono alti pianti (s.; Mk, I, p. 34)

c. 104v: bianca

c. 105r: Nella Morte della divinissima | Sra Vettoria Colonna: Marchesa di Pescara; | Voi mi darete i dolci eletti canti | [in calce] Del Lasca. (m.; Mk, I, p. 163)

c. 105v: sì disse l’arno havendo in secche fronde | la chioma avvolta e s’attuffò nell’onde (versi scritti a rovescio nella parte superiore della carta)

c. 106r: Nella morte del serenissimo gran Duca di Toscana | Lasca. | Arno, se lieto gia, tranquillo, e chiaro (s.; Mk, I, p. 33)

c. 106v: Nella morte del Medesimo. | Non più l’oro, e le Perle, e i ricchi panni (s.; Mk, I, p. 34)

c. 107r: Adunque vi conforto, e vi consiglio | [in calce] Il Lasca; (s.; Mk, I, p. 6)

c. 107v: bianca.

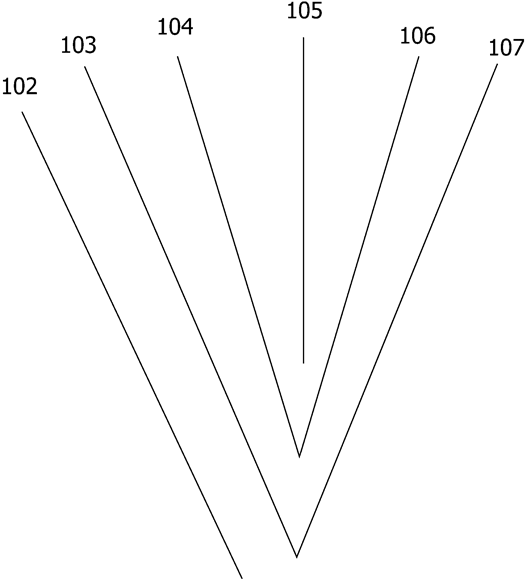

L’analisi codicologia porta alla seguente rappresentazione grafica del fascicolo:

Sono incollate le cc. 102 e 105, mentre le cc. 103/107 e 104/106 costituiscono rispettivamente due bifogli integri. Le dimensioni delle carte sono leggermente diverse e irregolari essendosi i bordi salvati dalla rifilatura. Senza darne conto nel dettaglio, basterà dire che oscillano tra i mm. 211 e 220 per la dimensione maggiore e i mm. 142 e i 148 per quella minore. Le cc. 103/107 presentano due poesie nelle facciate interne, mentre l’esterno fu lasciato libero da scrittura in maniera da proteggere il contenuto. Il fascicolo minimo così costituito fu a sua volta piegato altre quattro volte in modo da ottenere un minuscolo formato in 32° del mezzo foglio iniziale (mm. 70 × 55). La didascalia a c. 103r è stata scritta dalla stessa mano seriore che l’ha inserita anche a cc. 102r e 106r tra l’intestazione e il primo verso, oltre che nella gran parte dei componimenti del codice.5 Una seconda mano, da identificare in quella di Anton Francesco Marmi, ha compiuto la stessa operazione a c. 105r. Ritengo più probabile che il bifoglio 103/107 si presentasse così ab origine e non costituisse la parte esterna di un fascicolo composto da più carte; in questo caso avrebbe svolto la funzione di camicia e, di massima, sarebbe dovuto rimanere tutto bianco, senza ospitare scrittura nelle facciate interne. Come che sia, esso non ha nulla a che fare con la precedente c. 102, dove non c’è traccia delle due macchioline d’umidità che invece si trovano al centro delle cc. 103/107, in perfetta simmetria tra loro, in corrispondenza della piegatura centrale orizzontale. Le cc. 104/106 presentano una ulteriore piegature in quattro oltre a quella del mezzo foglio originale eseguita per ottenere il bifoglio. Una semplice analisi delle didascalie evidenzia che esso è stato legato a rovescio nel codice e deve essere ripristinata la successione corretta 106/104:

c. 106r: Nella morte del serenissimo gran Duca di Toscana | Lasca. | Arno, se lieto gia, tranquillo, e chiaro

c. 106v: Nella morte del Medesimo. | Non più l’oro, e le Perle, e i ricchi panni

c. 104r: Nella morte del Medesimo. | Morto il gran Duca; s’odono alti pianti

c. 104v: bianca.

La sequenza 104-106 presenta apparente omogeneità per il colore leggermente più scuro della carta e per la presenza di vistose correzioni autografe sui testi, ma un esame attento evidenzia due grosse gore nel margine superiore e in quello esterno del bifoglio 104/106, delle quali non è traccia nella c. 105. Inoltre, la c. 105 è più grande nella dimensione maggiore rispetto alle cc. 104/106 (mm. 220 invece di 211) e di spessore più sottile. All’esame materiale si aggiunge la prova legata al contenuto. Le poesie obituarie ospitate nelle tre carte si datano con certezza ad quem all’evento luttuoso che commemorano: 25 febbraio 1547 per Vittoria Colonna, 21 aprile 1574 per Cosimo I. Poco meno di trent’anni di distanza l’uno dall’altro! Le correzioni risaliranno a un momento prossimo alla prima stesura e testimoniano l’elaborazione che i componimenti subirono, nell’incalzare emotivo della circostanza, prima di essere pubblicati.

Per le poesie in morte di Cosimo conosciamo la data certa della loro divulgazione, che è quella della lettera a Niccolò Betti6 a Pisa del 23 aprile 1574 (Firenze, Biblioteca nazionale centrale, II.I.397, cc. 88r-89v; cfr. Autografi dei letterati italiani, n. 6), con la quale Grazzini inviò i componimenti al corrispondente. Una quarta poesia, il madrigale Poi che ’l saggio, e pietoso, e giusto, e forte, è scritta sul foglio esterno della lettera, nel quale si legge la sovrascritta. La traccia, chiaramente visibile, della ceralacca che sigillava la missiva indica che essa fu effettivamente spedita, perciò si deve concludere che Betti la restituì al mittente poco dopo averla ricevuta e questi vi scrisse sopra un ulteriore componimento sullo stesso tema, conservando poi il tutto tra le sue carte, senza curarsi di copiare le poesie altrove. Poiché il madrigale risulta inedito, ne do la trascrizione:

Poi che ’l saggio, e pietoso, e giusto, e forte

Medico invitto gran Duce d’Etruria;

non poteo più l’ingiuria

soffrir dell’empia sua nemica sorte;

lasciò le Membra morte:

e leve, e scarca, come havesse penne,

l’Anima al Ciel tornò dond’ella venne.

È probabile che i due bifogli e le due carte sciolte siano stati riuniti nel fascicolo del ms. II.IV.249 per ragioni meramente materiali, come spesso avviene nei codici fattizi. Chi riordinò i manoscritti da legare nel codice raggruppò alcuni fogli di formato più piccolo rispetto al resto, in parte accomunati dal colore della carta e dalla presenza di correzioni, e li fece legare insieme senza porsi troppe domande sulla correttezza dell’operazione dal punto di vista testuale. La numerazione continua apposta sulle carte del codice è di mano di Anton Francesco Marmi (1665-1736) e sua, oltre a quella di c. 105r, è anche la didascalia «Di Anton Francesco Grazini | detto il Lasca» a c. 126r, in principio dell’ultimo fascicolo del codice (cc. 126-135), contenente Stanze pastorali e il sonetto Chiaman Giacinto con pietosi occhi, di Grazzini e autografi. Non è escluso, però, che il codice sia stato costituito in epoca più precoce: a c. 108r si riconosce la scrittura di Antonio Magliabechi.7

Tuttavia, finché non sarà identificata la mano che attribuisce la maggior parte dei componimenti, non è possibile azzardare ipotesi che vadano oltre la situazione introdotta sopra dell’interesse consolidato in epoca sei-settecentesca a coacervare i materiali laschiani in circolazione in sillogi unitarie e a risarcire così la disseminazione degli scritti occorsa in vita e in morte dello scrittore.

Una conclusione a questo punto abbastanza ovvia è che i due bifogli del fascicolo che stiamo esaminando avevano carattere e destinazione diversa. Mentre il 103/107, di carta di buona qualità e con scrittura regolare, anche se non particolarmente elegante, era destinato alla divulgazione, una sorta di plaquette ante litteram eseguita per qualche conoscente, il 104/106, per la qualità più scadente della carta e per le correzioni che ospita è chiaramente una copia di lavoro, così come la c. 105 interfoliata, e quindi è verosimile che fosse rimasto insieme con il foglietto sciolto nello studio del poeta. Il ms. II.IV.249 è in larghissima parte formato da fogli con le medesime caratteristiche del 103/107. A esempio, la sequenza 89-92 si manifesta come due bifogli, autografi, di provenienza distinta inseriti l’uno nell’altro, entrambi con segni di piegatura in quattro. Le cc. 89/92 sono bianche all’esterno (con la dicitura «Del Lasca» apposta posteriormente a c. 92v) e le due facciate interne contengono, vergate in una scrittura ricercata e con capilettera di dimensioni inusitate, i due sonetti in morte del Bembo Tu pur sei giunto al tuo fatale occaso (Mk, I, p. 28) e Se già sopra le limpide onde e chiare (Mk, I, p. 29), composti al diffondersi a Firenze della notizia del trapasso, avvenuto il 18 gennaio 1547, del poeta (del quale appena l’anno dopo Grazzini non avrebbe parlato bene nell’introduzione della raccolta delle rime di Berni e dei poeti berneschi, da lui curata per Bernardo Giunti).8 L’assenza del terzo sonetto commemorativo, Voi, cui fortuna o proprio voler mena (Mk, I, p. 29), incentrato sull’omaggio alla tomba del defunto, prova che esso risale a un secondo momento.9 Il bifoglio 90/91 contiene i tre sonetti in morte della granduchessa Giovanna d’Austria (10 aprile 1578): Come far sempre la speranza suole (Mk, I, p. 35), Ecco Padre del Ciel, quell’alma, quella (Mk, I, p. 36), Mentre che lassa, e stanca si giacea (Mk, I, p. 35). Dunque ancora due plaquettes funebri.

È, questo rappresentato dal fascicolo minimale e di piccolo formato, il modo usuale del Lasca di affidare alla scrittura le proprie poesie, man mano che le andava componendo, senza preoccuparsi di ordinarle e trascriverle in un codice, che garantisse loro una conservazione meno effimera. Al principio del sullodato censimento condotto per la sua edizione delle Rime burlesche10 Verzone volle collocare, con ragione, quegli autografi «che formano interi manoscritti non solo, ma si possono considerare come veri libri, ove il Lasca ricopiava e riuniva le sue poesie».11 Ora, senza contestare il legittimo entusiasmo dello studioso dinanzi ai cimeli più cospicui del suo autore, i codici integralmente di mano del Lasca da lui elencati ammontano appena a sette. Di questi, a voler essere rigorosi, l’unico a presentare le caratteristiche di un “vero libro” è il Magl. VII.1240, nato come bella copia contenente le dieci egloghe composte nel 1566 per la riammissione nell’Accademia Fiorentina propiziata dal consolo Lionardo Salviati e poi degradatosi a copia di lavoro, accogliendo due serie rispettivamente di 60 e di 7 sonetti pastorali, vergati in una scrittura poco curata, con cassature e correzioni a margine. L’importante Magl. VII.1348, di cc. 194, autografe fino alla c. 105, contiene fino a quel punto scritti del Lasca (una lettera, parecchie poesie burlesche, la Guerra de’ mostri) e rime di altri poeti, per il resto il codice è formato da materiali di provenienza differente. “Copia in bello” lo giudicò Verzone, il quale tuttavia si accorse che il voluminoso segmento autografo «in origine doveva essere formato in modo alquanto diverso», perciò un giudizio sulla sua organicità è rinviato a un esame codicologico approfondito, da compiersi in altra sede. L’autorevole Magl. VII.1029 ha certamente le caratteristiche di una raccolta d’autore, dato che contiene il principale giacimento della produzione spirituale di Grazzini (39 sonetti, 4 ottave, un’egloga, una Orazione alla Croce), ma esso consiste in una serie di fascicoli legati in maniera atipica (cc. 202-233), finiti all’interno del codice formato da materiali eterogenei. I mss. Magl. VII.181 e 182, rispettivamente di 14 e 18 carte, contengono varie opere e non hanno la caratteristica di una raccolta di poesie ordinata dall’autore. Poco diverso sarà stato il caso del manoscritto di 8 carte, di cui Verzone dà la descrizione e il contenuto (nove tra sonetti e madrigali) e che oggi risulta irreperibile. Infine, il quadernuccio di 16 carte, proprietà di un privato all’epoca di Verzone e ora conservato a Forlì, Biblioteca comunale, Raccolte Piancastelli, Autografi XII-XVIII, scat. 27, ad nomen, contiene i Narcisi, cioè i trenta madrigali di contenuto bucolico dedicati a Raffaello de’ Medici, dunque di nuovo una sola operina in un fascicolo non legato in un codice.

Quanto il materiale autografo grazziniano pervenutoci in maniera frammentaria e disorganica possa essere utile, se esaminato con cura, per una corretta intelligenza dei testi è dimostrato nel nostro fascicoletto dal bifoglio 103/107. Le due poesie che vi si leggono giustapposte restituis- cono infatti un dittico, smembrato dall’edizione settecentesca, dove i due sonetti sono stampati a parecchia distanza l’uno dall’altro (Mk, I, pp. 6 e 41). Il ripristino mette nella sua giusta luce il secondo e ristabi- lisce i termini di un dialogo poetico, invero di livello non esaltante, intercorso tra il Lasca e Lorenzo Scala, di cui forse ora sarà più facile individuare la tessera intermedia mancante, dovuta a quest’ultimo (i testi sono in trascrizione diplomatica):12

A Lorenzo Scala

Col dolce insieme di Venere figlio

nacque a un parto l’empia, iniqua, ria,

perfida, cruda, ingrata, Gelosia

contr’alla qual, non val forza o consiglio;

Questa col dente sempre, et coll’artiglio

strugge il bene amoroso; e sempre cria

nuovi tormenti; onde per ampia via

mena gli amanti a morte od a periglio;

Come l’anima il corpo; e ’l corpo l’ombra;

va seguitando amor, né mai si posa

tanto che seco affatto manca, e muore.

Così mentre che ’n voi fia vivo amore;

non mai da questa fiera harete posa,

che sempre vi terrà la mente ingombra

Adunque io vi conforto, e vi consiglio,

se punto puote in voi la rima mia,

che non mi rispondiate come pria

e veggio il meglio, e al peggior m’appiglio.

Ma che volgendo a Dio la mente e ’l ciglio

d’amor fuggiate l’empia signoria;

acciò non più quella feroce arpia

vi torni il volto or pallido, or vermiglio;

Così del petto vostro tosto sgombra

quella vedrete, salma aspra, e noiosa;

che sol d’odio vi pasce e di dolore;

E di voi stesso poi donno e signore

vivrete vita libera e gioiosa

lungi da lui ch’ogni bel frutto adombra.

Con ciò sono esauriti l’esame materiale dell’unità codicologica che ci siamo proposti di studiare e il vaglio delle inferenze immediate che se ne ricavano. Si può passare così al principale motivo che la rende degna di interesse. Come si è detto, i componimenti contenuti nelle cc. 105 e 106 presentano ampie correzioni autografe, alle quali merita rivolgere un’attenzione particolare. Non sono infatti numerosi i componimenti poetici grazziniani che rechino tracce così cospicue del fare poetico. Clamoroso è il caso del ms. Magl. VII.628, cc. 100r-109r (Autografi dei letterati italiani, n. 10), contenente la Lettione sopra un sonetto del Petrarca (Rvf 90) vergata in una scrittura fortemente corsiva, fitta di cancellature, ripensamenti, giunte e quanto altro concerne un’elaborazione molto appassionata, ma, appunto, si tratta di un commento, preziosa testimonianza di una breve stagione di letture del testo petrarchesco su cui si sarebbe dovuta impostare l’attività dell’Accademia degli Umidi, subitamente interrotta dalla riforma dell’originale sodalizio privato in accademia istituzionale sotto il controllo mediceo. Altrimenti, gli autografi delle rime grazziniane presentano quasi soltanto interventi microcorrettòri: cambio del dedicatario, sostituzione di parole, correzione di sviste e trascorsi di penna. Ne dà una rappresentazione il ricordato Magl. VII.1240 (Autografi dei letterati italiani, n. 14), nel quale i sonetti contenuti nella parte finale recano nei margini e negli interlinei ritocchi e modifiche, numerosi ma per lo più di modesta entità. Nel complesso, una fenomenologia abbastanza circoscritta, che consente di farsi un’idea limitata di come lavorasse il Lasca e quale fosse il processo creativo da cui scaturissero le sue rime. L’esistenza di una vicenda elaborativa interna è stata documentata da un mio intervento13 a proposito della corona di 12 sonetti composti per la settimana santa del 1541, testimoniati dal Magl. VII.1029 (Autografi dei letterati italiani, n. 12) e dal ms. II.IV.1, cc. 100r-105r, della Nazionale di Firenze, importante cimelio contenente le prose e i versi degli Umidi. Alcune modifiche significative del dettato, invero non numerose, testimoniano una diversa concezione del sacrificio della croce, che in un caso avvicina Grazzini al sentimento religioso evangelico e nell’altro lo colloca in linea con i contenuti più tradizionali ed emotivi dell’adorazione popolare.

Per i tre componimenti cosimiani del ms. II.IV.249 giova a questo punto il confronto con il testo licenziato da Grazzini nella citata lettera a Niccolò Betti del 23 aprile 1574, che rappresenta la versione definitiva. Resta invariato solo il sonetto Morto il gran Duca; s’odono alti pianti

Morto il gran Duca; s’odono alti pianti

nella Toscana rimbombar per tutto;

huomini, e Donne fan gravoso lutto

avvolti in negri ed agosciosi Manti:

Rose, Viole, Gigli, e Amaranti

Lauri, e Mirti han secco i fiori e ’l frutto;

quei c’hanno hoggi tenuto il viso asciutto

Sirene, o Belve son, Marmi, o Diamanti,

Arno gentile, e la vezzosa Flora

van mitigando il duolo alto, e profondo

che giorno, e notte gli preme, e accora;

Perché pace, e dovizia ad’hora ad’hora

speran dal gran Francesco, cui gia il mondo

con meraviglia in un teme, e honora.

Per gli altri due la collazione è necessaria:

| II.IV.249 | II.I.397 |

| Arno, se lieto gia tranquillo, e chiaro | Arno, se lieto gia; tranquillo, e chiaro |

| menasti l’onde tue, per cammin dritto; | menasti l’onde tue, per cammin dritto; |

| hor dolorso, e mesto volgi afflitto, | hor dolo[ro]so, e mesto volgi afflitto, |

| e torbo il corso a dar suo dritto al Mare | e torbo il corso a dar suo dritto al mare: |

| sono inte mille gloria altere, e rare | sono in te mille gloria altere, e rare |

| oggi venute al termino prescritto; | oggi venute al termino prescritto; |

| pero che troppo al tuo gran Duce invitto | però che troppo al tuo gran Duce invitto |

| per nostro ben, furon le Parche avare: | per nostro ben, furon le Parche avare: |

| ma perche pure al fin si disconviene; | ma per che pure alfin si disconviene |

| e con ragione il soverchio dolore; | e con ragione il soverchio dolore; |

| pon nel gran Figlio suo, ogni tua spene | pon nel gran Figlio suo, tutta tua spene |

| ch’ancor dirassi, e con tuo largo honore, | ch’ancor dirassi, e con tuo largo honore, |

| come di Cosmo, ognior la fama tiene, | come del Padre ognior la fama tiene |

| Francesco primo, Italico splendore. | Francesco primo, Italico splendore. |

| Non più l’oro, e le Perle, e i ricchi panni | Non più l’oro, e le perle, e i ricchi panni |

| si convengon, ma veste oscura, e nera | si convengon, ma veste oscura, e nera |

| Fiorenza bella, accioch’amara, e fera | Fiorenza bella; accioch’amara, e fera |

| doglia dimostri, e gravosi aspri affanni | doglia dimostri, e gravosi aspri affanni, |

| poi ch’al gran Cosmo, per piu nostri danni, | poi ch’al gran Cosmo, per piu nostri danni, |

| onde superbamente givi altera. | onde superbamente givi altera, |

| ha fatto il Ciel veder l’ultima sera | ha fatto il Ciel veder l’ultima sera |

| ne i più queti, e maturi suoi dolci Anni | ne i più queti e maturi suoi dolci Anni: |

| ma perché il troppo duolo, al Ciel dispiace | ma perch’il troppo duolo al Ciel dispiace, |

| volgi al gran Figlio suo, tutto il desire | volgi ogni tuo pensiero, ogni desire |

| là dove ogni vertù s’ha fatto Nido; | al suo gran Figlio; e tuo novel gran Duce; |

| che già mi par, con tua salute, e pace, | però che in lui, con tua salute, e pace, |

| dal glorioso, e gran Francesco udire | e senza adulazion, sì buon ben dire, |

| per tutto risonar la fama, e grido. | ch’ogni bella opra, ogni vertù riluce. |

In Arno, se lieto già tranquillo, e chiaro II.IV.249 reca nell’inter- lineo le correzioni al v. 11 ogni tua spene > tutta tua spene e al v. 13 come di Cosmo > come del Padre, entrambe recepite da II.I.397; mentre la lezione accidentata del v. 3 di II.IV.249 trova un’eco in II.I.397, laddove Grazzini scrive in prima battuta doloso, risarcendo poi nell’interlineo la sillaba mancante per il corretto doloroso. In Non più l’oro, e le perle, e i ricchi panni II.IV.249 presenta il testo delle terzine cancellato e sostituito nel margine inferiore dalla lezione che si legge in II.I.397. Poiché, come si è potuto constatare dalla trascrizione, a parte la sostanziosa modifica di cui si appena detto, i testi sono quasi del tutto identici, anche in fatti che di solito ammettono una certa oscillazione, come punteggiatura, maiuscole/minuscole, segni diacritici, separazione delle parole, la conclusione da trarre con buona certezza è che II.IV.249 è l’antigrafo di II.I.397.

Se si deve isolare un motivo ispiratore in questa terna di poesie funebri e che agì anche nella correzione, credo che esso vada individuato nella scelta di far prevalere sul compianto del defunto la prospettiva della continuità dello Stato e della sicurezza dei sudditi, garantita dalla successione di un principe ereditario all’altezza dello scomparso. Questa ispirazione si traduce in tutti e tre i sonetti in una architettura nettamente bipartita tra le prime due strofe, nelle quali si concentra il tema luttuoso, e le restanti, occupate dall’ottimistico auspicio di buon governo diretta al novel Duce. Tale cesura è enunciata in maniera vistosa in Arno, se lieto già tranquillo, e chiaro e Non più l’oro, e le perle, e i ricchi panni, sottaciuta ma non meno sostanziale in Morto il gran Duca; s’odono alti pianti, nel quale la divaricazione tra i momenti del cordoglio e della celebrazione del nuovo principe trova semmai la via di un lessico un po’ più acceso degli altri due sonetti. Si comincia con l’incipit giustappositivo, per passare a un crescendo che contempla il ricorso all’onomatopeico rimbombar, al qualificante gravoso per il lutto, alla panoramica vegetale in cui si è spenta ogni scintilla di vita e infine alla proclamazione dell’irrefrenabilità del pianto, cui solo creature disumane o l’arida insensibilità della materia si sottraggono. Questo pathos luttuoso, confezionato ricorrendo a una topica di largo smercio, si risolve nella seconda parte del sonetto, con i toni altrettanto convenzionali delle altre due poesie, in un destino di salute e di pace, che la virtù e la propensione al bene alberganti nel novello principe, il gran Francesco, nuovo nume tutelare cui si rivolge l’ammirazione universale, dischiudono con rassicurante certezza.

Il Grazzini che emerge da questo esercizio poetico, obbligato anche per un letterato come lui, in una posizione marginale nell’establishment culturale mediceo, tradisce dunque una visione paternalistica del potere principesco, concepito in chiave essenzialmente affettiva come fonte di protezione per i sudditi e garante della compagine dello Stato, senza che intervengano a screziare questa visione in sostanza impolitica segnali di un avvertimento più maturo della funzione di guida dell’apparato statuale incarnata dal sovrano. Questo modo di sentire è rispecchiato anche dalle correzioni sovrappostesi alla prima stesura. In Arno, se lieto già tanquillo, e chiaro il nome di Cosimo scompare sostituito dall’antonomasia Padre e la riscrittura della terza e quarta strofa di Non più l’oro, e le perle, e i ricchi panni ridistribuisce con un migliore gioco di echi le espressioni chiave del rassicurante passaggio del potere dal principe scomparso alla persona dell’erede. Così, intatto resta il sintagma gran Figlio al v. 10, che riprende il gran Cosmo del precedente v. 5,e il gran Duca/gran Duce degli altri due sonetti; ma novel Duce aggiunto in clausola al v. 11, in rapporto paronomastico con pace nel verso successivo, rafforza il pensiero dominante che occupa la mente di Grazzini del confermarsi senza scosse di un potere dedito alla sicurezza e al benessere della popolazione.

Possiamo trascorrere a questo punto al terzo componimento rimaneggiato nel fascicolo. Il madrigale in morte di Vittoria Colonna Voi mi darete i dolci eletti canti, come si è detto, fu interfoliato al bifoglio 104/106 al momento di costituire il fascicolo da legare nel codice. L’autografia e il fatto di venirsi a trovare in contiguità con altre poesie obituarie di sicura paternità grazziniana indussero Moücke a considerarlo anch’esso autentico e a riceverlo nella sua raccolta, che adoperiamo tuttora come testo di riferimento per la produzione in rima non burlesca del Lasca. Verzone confutò l’attribuzione sulla base di un codice da lui consultato nella libreria dei principi Strozzi.14 Nel manoscritto, riferiva lo studioso, il madrigale è contenuto alla c. 20r, di mano di Grazzini, con l’inequivoca sottoscrizione «Di Vincenzio Sbarri», perciò egli concludeva che costui fosse l’autore del madrigale e che lo avesse consegnato a Grazzini affinché vi apponesse le sue correzioni, cosa che appunto il Lasca fece e il risultato fu la carta finita nel ms. II.IV.249. Negli autografi grazziniani da me censiti il codice è schedato, sulla scorta della notizia di Verzone, tra quelli di localizzazione sconosciuta. Durante ricerche alla Biblioteca Nazionale di Firenze la sorte ha voluto che mi imbattessi in esso. Si tratta del ms. Nuovi Acquisti 373, cartaceo, del XV-XVI secolo, mm. 220 × 148, di cc. 65 numerate modernamente a matita, composito, formato nella maggior parte di frammenti incollati sulle carte del codice. Fino alla c. 57r contiene rime per lo più adespote di autori cinquecenteschi e, in minoranza, quattrocenteschi scritti da mano contemporanea. Gli autori identificabili offrono un panorama piuttosto assortito: Gandolfo Porrino, Benedetto Varchi, Giovan Battista Strozzi il Vecchio, Andrea Lori, Vincenzo Martelli, Annibal Caro, Francesco Cristoforo Onesti, Bernardo Accolti, Virginia Martini, Bernardo Tasso. Alle cc. 52r-65r si legge un trattato sul calendario di Ricciardo Cervini da Montepulciano dedicato a Leone X, preceduto da una lettera dell’autore al cardinale Lorenzo Pucci in data 22 novembre 1516. Oltre al madrigale Voi mi darete i dolci eletti canti, il codice contiene, adespoti, altri tre autografi di Grazzini: a c. 11r il madrigale Se mai morte dispiacque al secol nostro (dubbio), a c. 16r il sonetto Chi creduta avria mai che la beltate, a c. 19v il sonetto Quando piangerem mai, s’hor non piangiamo.15 Tutti gli autografi grazziniani si presentano come fogli singoli incollati sulle carte del codice.

Si riportano di seguito le due redazioni del madrigale per la Colonna, in modo da visualizzare le correzioni effettuate in uno dei testimoni:

| II.IV.249 | Nuovi Acquisti 373 |

| Voi mi darete i dolci eletti canti | Voi mi darete i dolci eletti canti |

| ò caste figlie; del Beato sole, | ò caste Figlie del beato sole; da te le |

| da te le Rose; i gigli, e le viole | Rose, i Gigli e le viole aspetto; ò |

| aspetto ò Madre de Pietosi Amanti; | Madre de cortesi Amanti; |

| acciò cantando; e poi spargendo honori | accio cantando, e poi spargendo honori |

| con sante note; e di celesti fiori | con sante Note, e di celesti fiori |

| della mia gran Vettoria; intorno intorno | la sagra Tomba intorno |

| la sagra Tomba; a cui fia sempre giorno; | della mia Donna; à cui fia sempre giorno; |

| così la chioma avvolta in secche fronde | così la chioma avvolta in secche fronde |

| il Tebro disse, e s’attuffò nell’onde; | disse il gran Tebro; e s’attuffò nell’onde; |

Nel ms. II.IV.249 il v. 7 è cancellato; al v. 8 a cui fia sempre giorno è cancellato e sostituito nell’interlineo da intorno; tra i vv. 8 e 9 un segno di richiamo rinvia al verso scritto nel margine inferiore, da inserire in questo punto: della mia Donna; à cui fia sempre giorno. L’ipotesi di Verzone appare confermata. Il foglietto del ms. II.IV.249 deve essere la copia dell’originale di Sbarri eseguita dal Lasca, che non si preoccupò di aggiungere il nome dell’autore poiché si trattava di una stesura provvisoria, destinata ad accogliere le modifiche. Questo potrebbe anche spiegare la carta di qualità scadente, non però la scrittura, che appare curata ed elegante, rivelatrice dell’attenzione che Grazzini dedicò al testo che trascriveva. Il foglio del Nuovi Acquisti 373 è la versione in bella, dove il nome dell’autore fa la sua apparizione nella sede che gli compete, in calce al componimento. Nella trascrizione Grazzini apportò due ulteriori migliorie nel quarto e nell’ultimo verso. Ma la novità del codice già Strozziano consiste in una seconda poesia obituaria per la Colonna, il sonetto Quando piangerem mai; s’hor non piangiamo, collocato in faccia al madrigale a c. 19v:

Quando piangerem mai; s’hor no[n] piangiamo

il comun danno nostro e la sua morte?

quando mai ci dorrem coll’empia sorte

se d’haver perso lei non ci dogliamo?

Donna par non fu mai dal dì ch’Adamo

aperse gli occhi; sì costante e forte,

sì riccha di virtù; che seco morte

hanno lasciato il mondo afflitto e gramo:

Il biondo Apollo, e le dotte sorelle

con tutto insieme di Parnaso il coro

piangano spenta in Terra la lor gloria;

Ma in ciel gioiscon l’Alme liete e belle

che da queste ombre basse; su fra loro

gia mai non venne la maggior Vettoria.

Le caratteristiche uniformi della scrittura, la qualità dell’inchiostro, l’aspetto della carta, che presenta estese bruniture corrispondenti nei due fogli, depongono a favore della cooriginarietà con il madrigale. È legittima l’inferenza che i due componimenti facessero parte di un unico foglio piegato in due, della stessa tipologia di quelli esaminati nel ms. II.IV.249, con i testi scritti sulle facciate interne, molto deperito nei margini e nella piegatura e percio rifilato e incollato in due facciate opposte da chi costituì il codice Strozziano, nell’intento di conservare l’unità originaria dei componimenti, entrambi legati al nome di Vincenzo Sbarri. Non esitò infatti ad attribuirli entrambi all’oscuro rimatore Domenico Tordi, che esaminò il codice nel corso delle sue ricerche sulla Colonna.16 A questa conclusione ci atterremo anche noi, sospendendo l’eventualità di assegnare a Grazzini il sonetto, sebbene sia innegabile la dissonanza che emerge dal confronto tra i due componimenti. Il madrigale è legato a una maniera classicheggiante che lascia appena luogo per contenuti spirituali, accennati a malapena nella versione originale e resi meglio evidenti in quella rimaneggiata. Il sonetto, al contrario, con il suo ritmo sostenuto dischiuso dall’interrogativa retorica iniziale, si incentra sul tema della morte come fine dell’esistenza terrena e accesso alla vita eterna, più consentaneo alla gentildonna capofila degli evangelici italiani e massimo esponente in poesia della corrente del petrarchismo spirituale. Non si può disconoscere la vicinanza con il sonetto composto dal Lasca in morte della Colonna che leggiamo a c. 84v del ms. II.IV.249,17 da cui con ogni probabilità lo trasse l’editore settecentesco (Mk, I, p. 30), vista la coincidenza del testo (unica variante della stampa e siamo al v. 6):

La gran Vettoria al ciel sen’è salita

colla parte piu bella e la migliore;

alla Terra lasciando quel che muore;

l’honor nel Mondo; ove fia sempre in vita;

Ma noi perduto havendo si gradita

Donna restati semo in cieco horrore

mesti e dogliosi, tal ch’a tutte l’hore

piangiam la Morte e lodiam la sua vita;

Ma se pensar vorremo à quella gioia,

che gusta ogniora; à quel piacer che sente

mirando nel divino eterno viso;

in allegrezza cangerem la noia;

seguendo l’orme sue dirittamente;

p[er] vederla mai sempre in Paradiso.

Nella generale affinità di contenuto e di linguaggio, l’unica nota dissonante è, nel sonetto di Sbarri, l’innesto di personificazioni mitologiche della poesia, Apollo, le Muse, il coro di Parnaso, che non trova rispondenza nella declinazione scevra di sbavature paganeggianti della commemorazione grazziniana, integralmente giocata sull’esaltazione del modello di fede pura e intensa incarnato dalla gentildonna e sulla prospettiva profetica del ricongiungimento dell’anima con Dio, senza riguardo alle benemerenze letterarie. Poiché non siamo in una situazione in chiaro come per il madrigale, per il quale possiamo verificare l’entità degli interventi di Grazzini sul testo di Sbarri, davanti a una situazione ibrida come quella offerta dal sonetto resta sospesa la questione di quanto ci sia di influenza grazziniana in un organismo poetico nel complesso non spregevole come quello che abbiamo davanti. È lecito chiedersi se si tratti di un altro componimento dell’oscuro verseggiatore riformato da Grazzini, oppure di un esemplare poetico genuino di Sbarri seguace della maniera spirituale di Grazzini stesso. Nell’uno e nell’altro caso si confermerebbe un rapporto di discepolato tra un poeta riconosciuto e apprezzato qual era Grazzini alla data del 1547 e un ignoto dilettante destinato a rimanere tale quale Sbarri.

Giova a questo punto tornare al madrigale per vedere in cosa il Lasca intervenne sul testo e per formulare in maniera fondata un giudizio di valore sulla redazione originaria. In sostanza, ciò su cui Grazzini operò in maniera decisiva è l’aggrovigliata sintassi sciorinata nei versi 5-8, che richiedeva al lettore uno sforzo davvero non comune per venire a capo del senso. I versi

acciò cantando; e poi spargendo honori

con sante note; e di celesti fiori

della mia gran Vettoria; intorno intorno

la sagra Tomba; a cui fia sempre giorno

hanno il loro perno sintattico in honori, che non ha la funzione di oggetto di spargendo, come viene spontaneo intendere a una prima lettura, bensì quella di verbo della proposizione finale, instaurando perciò un ardito legamento con la sagra Tomba, tre versi più avanti, che comprende nella sua arcata l’embricatura tra le coppie cantando-spargendo e con sante note-di celesti fiori, il genitivo della mia gran Vettoria e l’avverbio locativo raddoppiato intorno intorno, questi ultimi anticipati in sede attributiva. Si aggiunga poi l’effetto poco perspicuo della relativa a cui fia sempre giorno, predicata con scarsa congruità alla sepoltura, cui non si capisce bene come possa arridere la luce eterna se contiene le spoglie mortali destinate al disfacimento e al nulla oscuro della morte della materia.

Grazzini rimette le cose a posto, appianando la sintassi proibitiva e riportando in modo più calzante la prospettiva paradisiaca alla persona della defunta, assunta nella dimensione immortale delle anime elette, che era esattamente il concetto intorno a cui ruotavano i due sonetti, quello di Grazzini e quello di Sbarri, come si è visto sopra:

acciò cantando, e poi spargendo honori

con sante Note, e di celesti fiori

la sagra Tomba intorno

della mia Donna; à cui fia sempre giorno.

Così un enunciato devoto trova uno spazio un po’ più visibile nella tessitura di un compianto altrimenti tarato su una preziosità mitologica che con la meditazione cristiana sulla morte non ha nulla a che fare. Neppure si può dire che tale apparato risulti conveniente. Protagonista del madrigale è il Tevere, coronato ad hoc di fronde non virenti, ma per le due personalità da lui invocate le identità mitologiche più plausibili non paiono del tutto in tono. Forse ancora abbastanza le Eliadi, quali divinità preposte al lutto (e non al canto), ma parecchio meno la madre degli amanti pietosi, per la quale, vista la natura floreale del sussidio richiesto, si è portati a pensare a Flora piuttosto che a Venere, anche se a quest’ultima spetterebbe di diritto il patrocinio dei seguaci d’amore. Né qui aiuta l’avvicendamento di pietosi con cortesi deciso al v. 4 da Grazzini, dettato verosimilmente solo dall’esigenza di una iunctura più appropriatan con amanti, anche a costo di espungere l’ingrediente della pietas che una ragione d’essere l’aveva. Va da sé, sia Flora o sia Venere, la loro inadeguatezza in una poesia che si propone di dare voce al lutto per la morte della figura più carismatica degli spirituali italiani, appare flagrante.

Infine, nei due versi che Grazzini aggiunse in un secondo momento nel rovescio della carta, con una grafia molto corsiva che denota un pensiero appuntato in maniera cursoria, il fiume cambia in quello di Firenze: «sì disse l’arno havendo in secche fronde / la chioma avvolta e s’attuffò nellonde». Versi non segnatamente felici, che a mio avviso non testimoniano un ulteriore intervento sul testo nell’altra facciata e l’eventualità di trasferire il cordoglio per la Colonna in un’orbita familiare, quanto piuttosto una possibile variante della scena descritta – la divinità fluviale che si immerge repentina nei flutti – che sollecitò l’immaginazione del poeta e si costituì in cliché disponibile per altre occasioni.

La ratio dell’intervento correttorio di Grazzini risulta nel complesso semplice e il suo contributo decisivo nel riformare un marchingegno poetico pretenzioso fino a sfiorare l’oscurità. Ciò che resta intatto sono i due elementi strutturali di cui esso si sostanzia: l’apparato mitologico e la dispositio artificiosa che rivela nella clausola la persona responsabile dell’enunciato. Porre mano a essi avrebbero comportato, evidentemente, una riforma totale del componimento. Se però scorriamo altri obituari grazziniani, constatiamo che l’invenzione su cui insiste il madrigale ricorre con una discreta frequenza. Si vedano due sonetti (Mk, I, p. 27) composti in morte della madre di Cosimo, Maria Salviati (12 dicembre 1543):

Chi muoverà la lingua al mio lamento?

Chi lagrime daranne al tristo pianto?

O come lamentarmi, e pianger tanto

potrò, che ’n parte sfoghi il duol, ch’io sento?

Or del più ricco e sovrano ornamento

priva son io; poiché ’l terreno ammanto

lasciando qui, nel regno sacro e santo

vive or colei, che ’l fa lieto e contento.

Colei, nel cui bel sen fatt’avean nido

l’alme Virtuti; colei, che fu madre

a quel figliuol, per cui son oggi Donna.

Così con pianto e lamentevol strido

diceva Flora: e quelle sue leggiadre

guance squarciava, e la dorata gonna.

Quanto mai fussi misero e infelice

Arno, voto di gioia, e di duol pieno;

disse, rivolti gli occhi al gran Tirreno,

così piangendo a me di cantar lice.

Oimé! la chiara, e già tanto felice

pianta, che nacque entro il mio ricco seno,

fiaccati i rami, giace in sul terreno

sfrondata e secca insin dalla radice.

Altra dunque non ho requie e conforto,

che nel bel frutto porre ogni mia speme,

da lei prodotto per beare il mondo.

Così cantando e lagrimando insieme

si tacque: e mezzo poi tra vivo e morto

cadde nel verde suo muschioso fondo.

Un madrigale per il cardinale Giovanni de’ Medici, figlio di Cosimo I, morto il 20 novembre 1562 (Mk, I, p. 163):

Fuor dell’acque uscit’Arno infino al petto,

e tenendo nel Sol le luci fisse,

così piangendo e sospirando disse:

Dunque co’ raggi tuoi

risplendi, e scaldi, e giri, e non fai segno

del più fiero, spietato caso indegno,

che mai s’udisse o vedesse fra noi?

Negli acerbi anni suoi

il chiaro, illustre, e più saggio, e più bello,

sagro mio pastorello morto stassi,

da far per la pietà spezzare i sassi.

E questo detto, nell’onde sue poscia

cadde vinto dal duolo e dall’angoscia.

Ancora, un sonetto funebre per Michelangelo, defunto il 18 febbraio 1564 (Mk, I, p. 32):

Fra quanti ebbi giammai graditi onori

da’ figli mie per virtù chiari e noti,

quest’un del grande e nobil Buonarroti

trapassa gli altri più degni e maggiori.

Voi sagge Ninfe, e voi dotti Pastori

de’ paesi vicini e de’ remoti

venite meco: e con incensi e voti,

spargete alla sua tomba fronde e fiori.

Anzi di puro argento e di fino oro

mitrie e corone, poiché a lui simíle

non vide ancora, e non vedrà mai ’l Sole.

Così piangendo in mezzo il mesto coro

delle sue Ninfe, in veste oscura e vile,

la bella Flora si lamenta e duole.

E Flora in riva ad Arno piange Petrarca nel sonetto Se già sopra le limpid’onde e chiare, in morte del Bembo (Mk, I, p. 29); nel madrigale Oltre il tonare e balenare il cielo (Mk, I, p. 166) Arno e Flora da un lato e Tevere e Roma dall’altro compiangono ancora il cardinale Giovanni; Arno piange anche lo Stradino nella canzone Or hai fatto l’estremo di tua possa (Rime burlesche, p. 149, vv. 10-11).

Torniamo ora al nostro poeta dilettante. Vincenzo Sbarri si esercitava su moduli poetici sperimentati da Grazzini e tentava di comporre rime sotto la guida del maestro, che rassettava i suoi componimenti bisognevoli di più di un ritocco? Parrebbe di sì. In un saggio apparso nella sua prima redazione nel 1972 Michel Plaisance ha divulgato una lettera di Luca Martini a Carlo Strozzi del 21 agosto 1540, nella quale Martini parla dei «poetini» che circondavano il Lasca e di come del gruppo facesse parte da poco Gismondo Martelli,18 divenuto il favorito del maestro con disappunto dei colleghi e scorno di Migliore Visino, il quale nutriva una passione per Gismondo: «Gismondo Martelli è entrato de’ poetini del Lasca, et usa sempre seco et compone quanto gl’esce delle braccia, benché certi altri poetini della congrega che si veggono mezi sbalzati dicono che il Lasca gli fa le compositioni et mandale per sue».19

In effetti, Gismondo pochi mesi dopo fu con il Lasca e altri tra i fondatori dell’Accademia degli Umidi, dove si ebbe l’eloquente pseudonimo di Cigno, e in novembre vi commentava Petrarca. Fatta la tara dell’oggetto principale della lettera, che verte sulle amicizie particolari dei personaggi coinvolti (Martini, il Lasca, Visino erano notori omosessuali), si ricava che nel 1540 Grazzini svolgeva l’ufficio di mentore di giovani fiorentini che componevano versi. Difficile che Vincenzo Sbarri fosse tra questi. Di lui sappiamo solo che era di mestiere calzaiolo e che testò il 7 ottobre 1607,20 il che sposta il suo rapporto con il Lasca un po’ più avanti. Al suo nome è indirizzato il capitolo In lode de’ piselli dall’editore settecentesco (Mk, II, pp. 63-66), mentre Verzone diede credito al manoscritto siglato A, del XVI secolo, in suo possesso e oggi non identificato, che riconosce nel «Vincenzio mio» cui si rivolge il poeta al v. 2 Vincenzo Martelli (privi di intestazione i restanti testimoni, il Magl. VII.179, cc. 5r-7r, il Riccardiano 2976, cc. 30v-33v, il ms. B, anch’esso presso Verzone).21

Il nome di Sbarri affiora in due altre occasioni nel ms. II.IV.249, come notò con la consueta meticolosità Verzone. La dicitura «A ms. Vincienzio Sbarrj» è vergata nella sovrascritta di un fascicoletto di quattro carte (cc. 77-80) di mano ignota, contenente un ulteriore manipolo di poesie obituarie laschiane: Già coronato d’eterno splendore (Mk, I, p. 36), Come siano ohimé fallaci e torte (Mk, I, p. 39), Tirsi non sol per te si lagnia e plora (Mk, I, p. 16), Ognior che nel tuo vagar almo ricetto (Mk, I, p. 16), Tremando, ardendo tra le fiamme e ’l gielo (Mk, I, pp. 159-60). Tutte le poesie sono in morte di Lorenzo Scala (post 1555), tranne Come siano ohimé fallaci e torte, in morte di Paolo Del Rosso (13 gennaio 1569). Poiché le carte presentano una piegatura in quattro, il fascicolo fu inviato a Sbarri da chi lo aveva confezionato con l’intento espresso di renderlo partecipe di una selezione omogenea di componimenti.

Analoga, ma più intrigante, l’altra occorrenza. Si tratta di un foglio sciolto, c. 99 della numerazione del codice, sul retto del quale è stato trascritto l’ennesimo sonetto per morte: Le grazie e le virtù di paradiso (Mk, I, p. 38), con in calce la didascalia «Sopra Giulio Martelli», seguita dalla dicitura «V(ostr)o daniello dabangnia|no inbotegha». Il foglio fu piegato cinque volte fino a ridurlo a una minuscola missiva (mm. 60 × 58), su cui Daniello indicò il nome del destinatario in questa forma spiritosa e di non facile inter pretazione: «Al suo Hdo chon|pare Vjncenzio Sba|rrj chonpare cmo | cmlo achontrattj». È lecito immaginare che Daniello confe- zionasse il sonetto laschiano per il suo compare in una mora del lavoro e glielo facesse recapitare o glielo consegnasse lui stesso brevi manu, viste le dimensioni irrisorie del piego. Il che farebbe della carta un foglietto scambiato tra amici, ed entrambi amici o prossimi del Lasca, se disponevano delle sue poesie e se le scambiavano liberalmente.

Il foglietto di Daniello offre qualche motivo d’interesse dal punto di vista paleografico. La sicurezza del tracciato e la sostanziale congruità con l’ortografia del tempo rivelano un alfabeta dotato di consuetudine con la scrittura, ma una serie di forme particolari allontana in misura consistente dagli usi scrittori formalizzate del tempo: t con uno strano raddoppiamento a sinistra (non presente sempre: manca in achontrattj nella soprascritta), q in un tempo solo a forma di 9, v con una voluta inizale che si innalza sopra la riga, un titulo pleonastico presente talvolta sopra la n. Di Daniello sappiamo al momento appena più che nulla. Se si rivolge confidenzialmente a Vincenzo come «onorando compare» e «carissimo (?) compare», i due dovevano intrattenere rapporti confidenziali o relazioni d’affari: l’espressione «compare a contratti» fa pensare che Vincenzo fosse socio o procuratore di Daniello. Lettere di Daniello degli anni 1555-1561 al cognato Guglielmo Del Riccio, mercante fiorentino a Napoli, si conservano a Firenze nell’archivio privato della famiglia Naldini Del Riccio.22 Se ne ricava che Daniello era uno dei ministri della ragione di Arte della lana cantante in Filippo Salviati e Leonardo Del Riccio. Le lettere riguardano la situazione economica di Daniello, la morte di Leonardo Del Riccio, fratello di Guglielmo, e il disor- dine in cui aveva lasciato i suoi interessi.

Occasionalmente Daniello componeva versi.23 Due suoi sonetti – Dunche voi andre’ pur Padre mio charo, L’eccelsa Urania o fra Giovambatista – sono conservati dal ms. Conventi soppressi 440 della Biblioteca Medicea Laurenziana (c. 373v), scritti nella circos- tanza del trasferimento di un frate Giovambattista Bracci (?), dotto in matematica e astronomia, nel convento di Roma. Dell’amicizia di Daniello con Lodovico Domenichi reca traccia il capitolo a mastro Iacopo di Neri, che Domenichi compose durante il soggiorno a Pescia nel 1554, dove si era recato per sovrintendere all’officina ivi installata da Lorenzo Torrentino (il congedo contiene la data del 30 novembre). Tra i personaggi fiorentini ai quali Domenichi descrive, secondo la topica letteraria del malo albergo, i disagi del soggiorno è anche Daniello, qualificato insieme con altri «uomo buono e discreto, e perciò degno d’esser sempre amato».24

Di Daniello, Domenichi si ricordò al momento di comporre i Detti, et fatti di diversi signori et persone private, i quali communemente si chiamano facetie, motti et burle (Firenze, L. Torrentino, 1562), nei quali, a p. 242, si legge il seguente aneddoto: «Beltramo Poggi per parer, come egli è in effetto, vero filosofo, molte cose avea sopportate, ed avendone sopportata una grande, disse a chi riferiva: “Se’ tu chiaro? Credi tu ora che io sia filosofo?”. Rispose Daniello da Bagnano: “Areilo creduto, se tu non avessi parlato”. Argutissimo motto». L’arguzia non è originale ed è adattata ai due personaggi fiorentini della metà del Cinquecento. Domenichi lo aveva letto nell’anonimo Bel libretto quattrocentesco proveniente dall’Armadiaccio dello Stradino, cioè i Detti piacevoli del Poliziano, che egli aveva pubblicato per lo stesso Torrentino nel 1548 con il titolo di Facetie et motti arguti di alcuni eccellentissimi ingegni et nobilissimi signori (insieme con ulteriori 85 facezie compilate su altre fonti per rimpolpare la smilza raccoltina). La versione anonima in cui lo aveva dato il Poliziano, per lo più indifferente alla sceneggiatura del materiale che raccoglieva, lo metteva a disposizione per un facile riuso: «Uno, per parere filosofo, molte cose aveva sopportate; e avendone sopportata una grande, disse, a chi la riferiva: – Se’ tu chiaro? Credi tu ora ch’io sia filosofo? – Rispose quel tale: – Are’lo creduto se tu non avessi parlato!».25

Dunque il nostro Daniello aveva fama di uomo ameno e motteggevole, se viene consacrato con questa veste nella raccolta faceta più voluminosa e fortunata del Cinquecento, che ospita in larga misura aneddotica e personaggi provenienti dalla realtà fiorentina, nella quale Domenichi operava come collaboratore di Lorenzo Torrentino e negli ultimi anni come storico ducale. Beltramo Poggi è letterato poco noto: di lui abbiamo contezza come autore della tragicommedia Cangenia e del poema La inventione della croce di Giesù Christo, entrambi pubblicati dai Giunti nel 1561. La facezia ci trasmette l’immagine di un personaggio pretenzioso e affettato, su cui si dovevano appuntare le critiche dei contemporanei.

Non so se e in che misura il carattere di persona di spirito trasmesso dalla testimonianza letteraria si possa riverberare sul foglietto scritto in bottega da Daniello dal quale siamo partiti, e se le forme particolari della sua scrittura siano spiegabili con un gioco cercato nella corrispondenza con l’amico, come lascia immaginare il tenore della sovrascritta. Per dire qualcosa di più preciso occorrerebbe esaminare le lettere commerciali di cui si è fatto cenno. Resta che l’episodio minimo fotografa quello che si diceva in apertura circa le modalità informali in cui avveniva la circolazione delle poesie del Lasca, in occasioni non convenzionali, a opera di copisti per passione provenienti dal ceto della borghesia mercantile, cui Grazzini era legato per estrazione familiare e per il profilo di scrittore che si era scelto dall’inizio della sua carriera, al quale rimase fedele fino alla fine senza accettare la metamorfosi in letterato di corte.

____________

1 http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/default.html.

2 Un nuovo testimone del ‘Comento di maestro Niccodemo’ del Lasca, in Ludi esegetici, II, Giovan Maria Cecchi, Lezione sopra il sonetto di Francesco Berni ‘Passere e beccafichi magri arrosto’, a cura di F. Pignatti, Manziana, Vecchiarelli, 2010, pp. 229-59. Nel primo volume Ludi esegetici, Berni, Comento alla Primiera - Lasca, Piangirida e Comento di maestro Niccodemo sopra il Capitolo della salsiccia, ibid., 2005, pp. 131-330, avevo dato l’edizione basandomi sui testimoni sino ad allora noti: Firenze, Archivio storico dell’Arcivescovado, Manoscritti rivisti per la stampa, filza 71, fasc. 133; la princeps Firenze, D. e F. Manzani, 1589 e la ristampa per D. Manzani, 1606.

3 Autografi dei letterati italiani, Il Cinquecento, I, a cura di M. Motolese - P. Procaccioli - E. Russo, consulenza paleografica di A. Ciaralli, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 229-40.

4 Antonfrancesco Grazzini, Le rime burlesche edite e inedite, a cura di C. Verzone, Firenze, Sansoni, 1882, p. 21, son. XX, vv. 30-32; pp. 60-62, son. LXXIV; p. 121, son. CLI; pp. 305-07, madrigalessa XXXVIII.

5 Questa mano, direi tardosecentesca, si riconosce nel fascicolo costituito dalle cc. 109-22, contenente poesie di Grazzini e di altri.

6 Da identificare con il pittore di questo nome (1550? - 1617?), del quale è accertata la presenza a Pisa negli anni 1576-78. Il Lasca gli dedicò il capitolo In lode de’ pesceduovi (Grazzini, Le rime burlesche edite e inedite, pp. 610-14).

7 Trascrive il sonetto propositivo del Lasca a Bernardo Canigiani Così diritto sempre e volto il cuore (Mk, II, p. 249) e il responsivo S’io fossi di quel pregio, e quel valore.

8 Il primo libro delle opere burlesche, di M. Francesco Berni, di M. Gio. della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, et del Firenzuola, ricorretto, et con diligenza ristampato, Stampato in Firenze, appresso Bernardo Giunta, MDXLVIII, c. AIIv: «havendo le Petrarcherie, le squisitezze et le Bemberie anzi che no, mezzo ristucco, e ’nfastidito il mondo, percioché ogn<i> cosa è quasi ripieno di Fior frond’herb’ombre, antri, ond’aure soavi. Oltre che conducano spesso altrui, et guidano in un sopra capo, et in un fondo tale, ch’a poterne uscire, bisogna altro poi che la zucca, et per lo più tuttavia se ne vanno su per le cime degli arbori».

9 La diffusione separata della coppia dei sonetti in morte e di quello sulla sepoltura è confermata dal Panciatichiano 164 della Nazionale di Firenze, dove alle pp. 317-18 si leggono solo i primi due.

10 Grazzini, Le rime burlesche edite e inedite, pp. LVII-LXIII.

11 Grazzini, Le rime burlesche edite e inedite, p. LVII.

12 L’edizione Moücke (I, pp. 5, 288-89) riporta altri due sonetti di corrispondenza tra lo Scala e il Lasca: A questo mondo rio, che fé non tiene e Amor, Lasca gentil, da cui mi viene.

13 F. Pignatti, Le poesie e le prose spirituali di Antonfrancesco Grazzini, «Italique», XIII, 2009, pp. 122-72.

14 Grazzini, Le rime burlesche edite e inedite, pp. LXVI-LXVII.

15 Correggo le notizie date da Verzone ibid., in parte non esatte.

16 A. Bullock, Il Fondo Tordi della Biblioteca nazionale di Firenze. Catalogo delle appendici, Firenze, Olschki, 1991, p. 122.

17 Si tratta di una carta sciolta, nel retto della quale si legge il sonetto Donna real, se spirto di pietate (Mk, I, p. 28), in morte della madre di Cosimo I, Maria Salviati, occorsa il 12 dicembre 1543. Ciò rende il foglietto non privo di interesse, poiché l’uniformità della scrittura porta a datare la scrizione di entrambe le facciate a dopo la morte della Colonna, il 25 febbraio 1547, dunque con il recupero da parte del Lasca di un suo componimento obituario anteriore di oltre quattro anni.

18 M. Plaisance, Antonfrancesco Grazzini dit Lasca (1505-1584). Écrire dans la Florence des Médicis, Manziana, Vecchiarelli, 2005, p. 186. Gismondo di Alamanno Martelli morì di morte violenta nel marzo 1548 e la sua scomparsa fu compianta in svariati sonetti funebri (Firenze, Biblioteca Nazionale centrale, Nuovi Acquisti 373, cc. 6r, 7v, 8r; Biblioteca Medicea Laurenziana, Conventi soppressi 504, pp. 17, 18); cfr. anche M. Plaisance, L’Accademia e il suo principe. Cultura e politica a Firenze al tempo di Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Manziana, Vecchiarelli, 2004, pp. 64-66 e ad indicem.

19 M. Plaisance, La structure de la beffa dans les Cene, in Id., Antonfrancesco Grazzini dit Lasca (1505-1584). Ecrire dans la Florence des Médicis, pp. 135-89: 186.

20 Ricavo le informazioni dal Poligrafo Gargani della Biblioteca Nazionale di Firenze.

21 Grazzini, Le rime burlesche edite e inedite, p. 556.

22 http://www.archivistorici.com/archivi/ns.asp.

23 Aggiungo in bozze il rinvenimento di due sonetti di Daniello, Grazie infinite a m. Marco Fuochi e Il castel cos`ı vago e cos`ı forte, a cc. 153v-154r di una miscellanea di rime di provenienza fiorentina della seconda decade del XVII secolo, in vendita presso la liberia antiquaria Pampaloni di Firenze.

24 Il secondo libro dell’opere burlesche, di M. Francesco Berni. Del Molza, di M. Bino, di M. Lodovico Martelli. Di Mattio Francesi, dell’Aretino, et di diversi autori. Nuovamente posto in luce, e con diligenza stampato, In Fiorenza, Appresso li Heredi di Bernardo Giunti, MDLV, c. 184v.

25 Angelo Poliziano, Detti piacevoli, a cura di T. Zanato, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1983, n. 293.