Les légendes des illustrations comme genre littéraire

Michel MELOT

Le mot legenda, d’où vient celui de légende, n’est pas un substantif féminin, mais le neutre pluriel du supin du verbe latin legere, lire. Lorsque ce mot s’applique au texte qu’on place sous une illustration, ce qu’il faut lire ne fait pas que s’opposer, par la force des choses, à l’image, qu’on ne peut que regarder. Legenda : ce qu’il faut lire, n’est pas une constatation, c’est bien une injonction, comme l’exemple classique que l’on apprend dans les grammaires latines : Carthago delenda est. Pourquoi donc est-il enjoint de lire ce fragment de texte qui accompagne l’image ? C’est que les deux ne peuvent être compris l’un sans l’autre. Que l’image ait besoin du texte pour ancrer sa polysémie, c’est ce que Roland Barthes et bien d’autres ont déjà dit1. Mais pourquoi le texte aurait-il besoin de l’image ? On en trouve la raison dans l’origine de ce mot legenda, qui fut inventé non pas pour fixer le sens d’une image vagabonde, mais pour assigner le devoir de lire les vies de saints dans le réfectoire des couvents. Le mot legenda est alors une règle liturgique : Maintenant, il faut lire, comme on dit aussi : Et maintenant, prions. Et cette lecture, autant qu’elle raconte principalement des vies de saints, doit être soutenue par un imaginaire qui la rende fertile. L’auditeur ne doit pas seulement se pénétrer du texte, comme il le ferait d’un texte théologique, mais se représenter l’histoire qu’on lui psalmodie d’une voix monocorde. Il doit revivre l’histoire, la rêver, d’où viendra que ce mot légende se confondra avec un genre littéraire, la légende, histoire déroutée, embellie, voire fictive, un récit qui, d’abord imagé est devenu peu à peu imaginaire.

Les historiens du livre qui insistent tant pour nous dire, à juste titre, que chaque texte acquiert un nouveau sens dès qu’il change de contexte, de mise en page ou même de support (et Roger Chartier vient encore de nous le rappeler à propos des livres dits « numériques »2) savent aussi que la légende de l’image, même lorsqu’elle est extraite littéralement du texte qui l’entoure, n’est jamais le même texte.

C’est donc de la légende des illustrations considérée comme un genre littéraire à part entière, avec ses règles et ses propriétés, qu’il sera ici sommairement question. Curieusement, parmi les innombrables études sur les rapports du texte et de l’image prodiguées par les sémiologues depuis un demi-siècle, peu se sont penchées sur la question3. Barthes soi-même n’y fait qu’allusion, pour réduire la légende à deux fonctions principales : la fixation et le relai. Toutes deux en font un accessoire de l’image. La mécanique est plus complexe, qui permet, sous la double autorité du texte et de l’image, de donner corps à un modèle inexistant, chacun apportant ce qui manque à l’autre pour le rendre crédible. La relation de la légende à l’image est dynamique et réciproque. Il ne s’agit pas seulement de qualifier l’image, de l’indexer ou d’en donner un équivalent. Le texte est transfiguré par l’image. Fragmenté et placé à côté de l’image, il change de statut. Il acquiert une autre dimension que celle d’un récit, une dimension poétique dont nous nous souvenons tous lorsque, au détour d’une page d’un roman de Jules Verne, nous voyons apparaître la scène auréolée d’une phrase qui n’est plus un simple extrait du récit mais une véritable formule magique qui commande une apparition : Une plaine d’ossements apparut à nos regards, ou La boule de feu se promena lentement. C’est le texte alors qui illustre l’image.

La relation de la légende à l’image n’est pas seulement un rapport statique, dans lequel chacun jouerait sa partition. S’il peut paraître évident que l’image a besoin d’un texte qui en précise le sens, rien ne viendrait expliquer pourquoi le texte aurait besoin d’une image. D’ailleurs, il n’en a pas besoin, comme l’ont répété les écrivains qui, agacés de leurs illustrateurs, proclamaient comme Mallarmé : « je suis pour (…) aucune illustration », ou se plaignaient, comme Flaubert, dans sa célèbre lettre à l’éditeur Charpentier : « Toute illustration m’exaspère – à plus forte raison lorsqu’il s’agit de mes œuvres – et de mon vivant on n’en fera pas », ou lorsqu’il explique : « Ce n’était pas la peine d’employer tant d’art à laisser tout le vague pour qu’un pignouf vienne démolir mes rêves par ses précisions ineptes… »4 On notera que Flaubert contredit Roland Barthes et la plupart des sémiologues lorsqu’ils prétendent que le texte est là pour fixer le sens de l’image. C’est tout le contraire : pour Mallarmé comme pour Flaubert, c’est l’image qui fixe dans son inflexible particularité le vague qu’autorisent la conceptualisation du mot et la souplesse sémantique de la phrase. Même s’il s’agit d’une définition « dénotée » d’un dictionnaire, le mot sera toujours plus général que l’image et a lui aussi besoin d’être fixé par l’image. Une fleur représentée ne sera jamais « l’absente de tout bouquet » et si je précise, verbalement, une rose, l’image ne montrera jamais n’importe quelle rose, etc. Dans cet attelage que forment l’image et sa légende, il n’y a pas de rapport hiérarchique. La force du mot est d’être générique et abstrait, c’est aussi sa faiblesse. La faiblesse de l’image est d’être particulière et concrète, mais c’est aussi sa force.

LA LÉGENDE « LITTÉRAIRE »

Il y a une corrélation naturelle entre la légende comme œuvre littéraire et la légende des œuvres littéraires. C’est là, dans la littérature de fiction, qu’elle joue le mieux son rôle. Il s’agit non plus d’apporter au lecteur une précision documentaire, mais de projeter sa lecture dans l’imaginaire. La légende est apparue dans les œuvres romanesques progressivement. Avant le milieu du XVIIIe siècle, les ouvrages illustrés sont l’exception, et parmi ceux-ci, la plupart se contentent d’un frontispice qui associe dans un même cadre le titre et une image qu’on pourrait dire « éponyme »5. Au mieux, le début de chaque chapitre est accompagné d’une image hors-texte dont le titre du chapitre placé en vis-à-vis tient lieu de légende. Peu à peu, l’image se déploie et son cadre est pourvu d’un titre dessiné sur un cartouche, qui reprend celui du chapitre ou de l’épisode. Ce titre s’apparente clairement au cartel des tableaux. Il ne s’agit pas encore d’une « légende » au sens que ce mot prit à la fin du XVIe siècle, exactement en 1598 selon le Dictionnaire historique de la langue française de Robert, mais d’une inscription, comparable à celle des médailles ou des monuments, plus ancien sens du terme.

Rappelons aussi, pour mémoire, que l’invention de Gutenberg a imposé une rupture technique entre la lettre et l’image, contraignant celles-ci à renoncer à toute intrusion du texte dans l’image comme c’était le cas des manuscrits et des livres xylographiques. On ne peut parler de légende lorsque le texte est confondu dans l’image. La légende est ce qu’on lit sous l’image. Le triomphe de la typographie fut aussi la défaite de l’image et de toute écriture non alphabétique (les Orientaux en ont payé le prix). La légende ne doit son autonomie, et son existence en tant que genre, qu’à cette césure. Les questions techniques sont bien connues mais il n’est pas inutile de les rappeler pour comprendre pourquoi la légende pose problème à une civilisation du codex conçu pour l’écriture et peu hospitalier à l’image. Cette résistance à l’image se répercute dans nos études : les graveurs de lettres, à qui l’on était obligé de faire appel pour légender les gravures, bien que d’une corporation distincte de celle des graveurs, sont mal connus. Leur habileté est pourtant déconcertante et la calligraphie non seulement survécut mais connut son heure de gloire après l’invention des caractères mobiles, pour subvenir à tout ce que ne savait pas faire le typographe, et notamment la « lettre » des estampes. L’usage des stéréotypes encore rares à la fin du XVIIe siècle permit l’assemblage de textes et d’images, mais au prix d’une nouvelle rigidité, car la lettre typographique y était figée dans le même moule que les gravures. Seule l’invention de la lithographie en 1796 autorisa le retour de l’écriture dans l’image et la liberté des scribes. Une large part de l’histoire de l’imprimerie s’inscrit dans cette recherche de retrouvailles du texte et de l’image. On peut dire qu’elles ne furent célébrées qu’au début du XXe siècle, lorsque le texte photographié et reporté sur un film put être traité en même temps que les images dans des mises en page en toute liberté.

LE MODÈLE DU TABLEAU

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le statut social de l’illustrateur, comme l’analyse bien Alain-Marie Bassy, s’est profondément transformé6. Le déséquilibre que la typographie avait introduit dans le livre au détriment de l’image doit être corrigé : « pour remédier à ce mal, écrit Bassy, il faut rendre à nouveau vital l’accouplement d’un texte et d’une image ». La légende littéraire, comme le montrent les études sur Julie ou La Nouvelle Héloïse, semble se développer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l’époque où le roman prend son essor et trouve son public, un public qui demande des romans mais qui demande aussi des images7. Philip Stewart a analysé en détail, après les études de Claude Labrosse8, les légendes de Julie à partir du Recueil d’estampes pour La Nouvelle Héloïse avec les Sujets des mêmes Estampes, tels qu’ils ont été donnés par l’éditeur, fascicule dans lequel Rousseau a composé lui-même les légendes des scènes à illustrer pour son roman9. Cet exemple est en effet particulièrement significatif parce qu’il se situe à la charnière d’une époque, 1761, qui voit naître, avec la mode des illustrations romanesques, les légendes littéraires, distinctes du titre des œuvres ou des chapitres. On peut alors, à la suite de Philip Stewart, faire quelques constatations. D’abord que sur les douze légendes des Sujets, trois seulement donnent la parole aux personnages. Les autres s’apparentent à des titres de tableaux de genre allégorique, et notamment des tableaux moraux tels qu’on en voyait au Salon : La Honte et les remords vengent l’amour outragé, ou de scènes de genre tout aussi à la mode, tel : Le Premier baiser de l’amour. C’est du Rousseau, mais ce pourrait être du Fragonard, comme le précédent pourrait être du Greuze. Nous sommes encore là dans le domaine de la peinture ce qui confirme l’analyse d’Alain-Marie Bassy selon laquelle le nouvel équilibre du texte et de l’image et la réhabilitation des images qui interviennent à partir du milieu du XVIIIe siècle avec la vogue des romans illustrés « [sont] le fait des peintres »10. Mais on trouve dans les Sujets, à côté des légendes qui ressemblent à des titres de tableaux, des citations de textes donnant la parole aux personnages : Ah jeune Homme ! à ton bienfaiteur ! ou encore Où veux-tu fuir ? Le Fantôme est dans ton cœur. Nous sommes ici plutôt au théâtre, nouveau modèle de la légende assimilée à une réplique et de l’image à la scène, comme ce sera le cas dans la plupart des dessins satiriques répandus dans la presse du XIXe siècle à nos jours.

La seconde constatation est plus significative encore : Dans la majorité des cas, dit Philip Stewart, la légende, si elle était prise isolément (…), ne suffirait pas pour indiquer au lecteur le sujet précis. » Il s’ensuit « qu’il convient de traiter les Sujets d’estampes non comme extension privilégiée de Julie, mais comme un texte à part…»

Aucune de ces légendes à une exception près n’est une reprise littérale du texte du roman. Les illustrations et leurs légendes se comportent comme « un récit implicite ». Devant ces écarts entre le texte du roman et les légendes des illustrations, Steward poursuit : « Il est donc évident qu’ici la légende constitue une réalité textuelle nouvelle », avant de conclure que les scènes choisies ne figurent pas dans le roman (Le Premier baiser…), mais que seule l’image évoque les scènes du roman d’une façon générique : « tout ce qui d’après les Sujets d’estampes doit être représenté est en ellipse dans Julie ». La légende des illustrations s’émancipe alors du texte sous l’influence de la peinture, esquivant l’anecdote romanesque pour donner aux images un sens plus allégorique, comme cela convenait aux estampes qui, sous couvert de morale ou de pédagogie, pouvaient dépeindre au naturel des scènes de plus en plus sensuelles, satiriques ou morales. C’est dans cet écart au texte que la légende trouve son genre propre, dans le recul que l’image lui donne.

LE MODÈLE DE L’EMBLÈME

Il existe un autre modèle qui permet à l’image d’échapper au particulier pour atteindre, grâce à son accouplement avec une légende, l’universel ou du moins le général : c’est le concetto. Les emblématistes des XVIe et XVIIe siècles ont donné les règles du rapport harmonieux et moral que doivent entretenir la légende et son image dans un monde où le texte et l’image s’opposaient comme la chair à l’esprit et le vice à la vertu. Pour moraliser les images, selon les préceptes de Paul Jove ou du Père Ménestrier, l’image et le texte doivent former un tout. Ils doivent être incompréhensibles l’un sans l’autre, ne tirer leur sens que de leur assemblage, comme ce joug dont la devise est Suave11. Pour éviter les dérives documentaires, texte et image ne doivent pas être une explication l’un de l’autre. Ils ne doivent pas non plus être une comparaison qui établirait une équivalence entre ce que dit le texte et ce que montre l’image.

Cette clause fait de la légende un véritable art poétique qui n’a rien à voir avec les légendes des images de dictionnaires ou d’encyclopédies. Elle permet aussi d’exclure les jeux comme les énigmes ou les rébus. La légende ne doit pas décrire l’image, de même que l’image ne doit pas être une simple illustration du texte. Texte et image ne doivent pas être une affirmation de l’un par l’autre, ce qui exclut les redondances où texte et image feraient pléonasme. Le respect de ces règles édictées dans le cadre des livres d’emblèmes est valable pour la légende des illustrations littéraires. Il permet à ces légendes de s’ériger en un genre poétique, qu’on retrouve, dans le meilleur des cas, dans nos modernes slogans publicitaires. Alciat, premier emblématiste, donne une typologie de cinq relations entre textes et images qui pourraient s’appliquer aux légendes littéraires comme celles de Rousseau. Il distingue les dialogues, les apostrophes, les apodictiques (évidences) qui s’opposent aux problématiques et les prosopopées où l’image semble prendre la parole au nom des personnages ou des objets.

LA LÉGENDE, FILLE DU ROMANTISME

Les règles de l’emblématique comportent aussi l’interdiction d’utiliser en guise de texte des proverbes, apophtegmes et autres adages. Le genre des Proverbes est pourtant ancien en peinture et fut très utilisé comme légende des estampes les plus populaires, toujours dans l’idée de moraliser les scènes les plus triviales. De cette pratique, la légende dut s’émanciper. Goya a intitulé Proverbes une série de ses estampes, mais la force poétique de la légende ainsi conçue comme un bref poème qui ne prend de sens qu’avec une image, éclate dans ses Caprices et plus encore dans ses Désastres de la guerre, révélant chez lui un véritable talent de dramaturge. Les légendes de Goya ne sont jamais descriptives ni explicatives et pourtant, sans elles, les images gardent leur mystère ou n’ont pas de sens. Elles empruntent des formes que l’on retrouve dans la plupart des légendes des illustrations de romans : la question : Si sabrá mas el discipulo ? (Le disciple surpassera-t-il le maître ?), l’exclamation : Buen tira esta (Il est bien tiré), le commentaire moral : Tal para qual (Qui se ressemble s’assemble) ou philosophique : Nadie se conoce (Personne ne se connaît). La plus terrible étant cette note lapidaire sous une scène d’une insoutenable cruauté des Désastres de la guerre : Yo lo vi ! (Je l’ai vu !).

On retrouve un véritable vivier de cette puissance poétique jaillie de l’association d’une image et d’un texte bref (souvent un seul mot) dans les légendes des dessins de Victor Hugo. Ses dessins, on le sait, sont d’autant plus déroutants qu’ils semblent tracés au hasard. Il a parlé lui-même de ces « quelques essais de dessins faits par moi à des heures de rêverie presque inconsciente, avec ce qui restait d’encre dans ma plume, sur des marges ou des couvertures de manuscrits »12. L’image seule ne serait qu’un gribouillage, dépourvu de toute signification profonde, mais sa légende, brusquement, lui confère une dimension dramatique. Main bénissant de l’abbesse, dit la légende, tandis que l’image montre une main crochue de sorcière. Ces profils informes que n’importe qui pourrait tracer et qui ressortissent, de l’aveu même de leur auteur, à ce que les surréalistes appelleront « écriture automatique », deviennent des cas psychologiques : Dévote (de n’importe quelle religion) puis, Dévot – mais attendons la fin. Et surtout ce visage Contemplant son angoisse qui fait penser à quelques bons philosophes. Une légende peut transformer une fantaisie graphique en un début de récit : La blanche ouvrit de grands yeux et la noire fit la moue (deux profils en perspective, l’un noir l’autre au trait), ou de comédie : Anglais criant : Vive l’Empereur mais gardant, comme Anglais, son chapeau sur la tête, et à côté : Tambourin regardant l’Anglais crier Vive l’Empereur, ou de tragédie : Cher petit lapin, dirait-elle, et elle me présente son enfant en maillot (un lapin emmailloté). Un tronc d’où jaillit le sang s’adresse à sa tête coupée sous la légende : Discussion.

Le dessin automatique devient caricature involontaire grâce au rehaut de la légende : Imbécile judicieux (et) Crétin qui s’y connaît, Le Roi n’a pas été blessé (un courtisan satisfait) ou Le dernier bouffon songeant au dernier roi (juin 1832). Comme il se doit, les académiciens en sont la cible : Satisfait du réveil de la tragédie et de la saine littérature, ou Intéressé par le songe d’Athalie. Quelques visages dont les traits évoquent la concupiscence sont légendés : Regardant mettre une femme à la question, Inquisiteur béat assistant à la torture, Inquisiteur assistant à la torture d’une femme et Autre inquisiteur promettant à la torturée l’indulgence après l’aveu. Ou encore ces visages distordus, dessins ratés, rachetés par leur légende : Ceci ne sera jamais le visage du Christ, ou… de César, ou… de Dante, ou… de Shakespeare, etc. Victor Hugo parcourt tout le registre des relations du texte à l’image : l’allégorie, dans MISERIA (avec l’indication : pour le frontispice des Misérables). On retrouve la veine goyesque dans ce dessin représentant un âne à deux pattes figé devant un ravin et s’interrogeant : Ah ça ! Décidément que se passe-t-il après la mort ? Parmi ces centaines de légendes inspirées, on trouve de véritables emblèmes : une tête de mort est intitulée : Vultus vitae13. Son fameux dessin du pendu14 fut publié pour protester contre la peine de mort lors de la condamnation de John Brown en 1859, avec ce seul mot : Ecce15. Au creux de la terrifiante vague inspirée des Travailleurs de la mer, qui noie son spectateur dans son flot d’encre, on lit : Ma destinée.

LA BELLE ÉPOQUE DE LA LÉGENDE

De même que Rousseau nous fait assister, dans les années 1760, à l’apparition de la légende littéraire, Victor Hugo nous fait assister à sa banalisation par la caricature et la bande dessinée. Nous retrouvons là la périodisation qu’Alain-Marie Bassy élabore des époques où textes et images ont trouvé leur formule d’équilibre : entre 1545 et 1665, puis de 1755 à 1765 et enfin de 1830 à 1870. Après 1830, les techniques d’imprimerie permettent à nouveau l’intrusion du texte dans l’image mais surtout, l’image gagne du terrain sur le texte, à nouveau soumis à son espace. L’équilibre qui avait permis de dispenser le sens d’un côté et de l’autre du cadre est rompu : les journaux illustrés prolifèrent. La lutte des écrivains contre les illustrateurs tourne à l’avantage de ces derniers, comme l’a montré Philippe Kaenel16. La légende n’est plus qu’un faire-valoir de l’image, dont l’image peut se passer. Les amateurs de Daumier se disputent au sujet de ses légendes : elles gâchent le dessin, ne servent qu’à distraire et à faire rire alors que le dessin de Daumier est plein de gravité. Dans les ouvrages d’histoire de l’art, il est de bon ton de ne pas les reproduire, comme un corps étranger17.

La légende, dans l’écart qu’elle instaure entre le texte et l’image, devient alors un procédé comique jouant sur la redondance ou sur le burlesque. Les premières bandes dessinées, celles de Rodolphe Töpffer après 1833, abusent de ce procédé. La légende raconte dans une langue châtiée ce que l’image représente de façon ridicule. La recette de Töpffer devient le ressort favori de l’humour anglais, qui consiste à dire des choses frivoles sur un ton solennel, et qui fait le succès de Dickens dans Mr Pickwick (1837) ou de Thackeray dans Vanity Fair (1848). On la retrouve dans les bandes dessinées françaises de Christophe (1889), dont le comique est largement dû au décalage entre une image grotesque et un texte pédant. L’emploi fréquent du participe présent pour qualifier l’attitude des personnages dans les légendes des caricatures du XIXe siècle, comme ce personnage de Victor Hugo avec la légende : Tirant la langue, est un détournement burlesque des titres des tableaux allégoriques du type : La Justice divine poursuivant le crime. De même, chez Daumier : Courant au télégraphe pour annoncer la même victoire, la légende de ce dessin satirique de 1867 sur la guerre des Grecs contre les Turcs en Crète18, est une parodie des titres des grands tableaux d’histoire néo-classiques. L’usage parodique de la légende nous confirme ses origines savantes dans la peinture ou les allégories. L’image se moque de la légende « littéraire » avant de la répudier purement et simplement dans les premières bandes dessinées sans légende qui apparurent chez Wilhelm Busch dans les Fliegende Blätter vers 1860, suivi en France par Willette et Caran d’Ache19.

L’époque romantique fut propice à l’éclosion de ce genre littéraire qu’est la légende romanesque. D’où tire-t-elle son effet poétique ? Le texte y est décontextualisé, doté d’une capacité à abstraire les scènes du récit, hypostasié. La phrase, désolidarisée du texte, isolée, devient image en ce qu’elle est, comme l’image, soustraite à la tyrannie linéaire du récit et à son implacable chronologie : elle est mise hors du temps et hors texte. L’image, de son côté, apparaît comme une attestation de la véracité du récit, une sorte de pièce à conviction dans le procès de la fiction. L’une et l’autre se renforcent. Le texte, désolidarisé du récit, y gagne en ce que Barthes appelait pour la photographie un punctum qui est du côté de l’émotion et non de la cognition. L’image, de son côté, vient s’inscrire dans une histoire discursive. Les deux, texte et image, sont utilisés à contre-emploi. Le texte en sort magnifié promu au rang de la citation ou de l’exergue, formule magique qui fait apparaître l’invisible, tandis que l’image est « autorisée » par le texte en faisant du lecteur un témoin oculaire de son histoire fictive.

Lorsque, en tournant la page 103 de Capitaines Courageux de Kipling dans la « Bibliothèque verte », je découvre une gravure représentant une barque vide à la dérive sur une mer démontée soulignée de la légende : Il avait vu la mort sur l’infini des eaux, ou lorsque l’enfant voit, dans une des premières images du Général Dourakine de la « Bibliothèque rose » : Un courrier à cheval venait d’arriver, le récit s’arrête et la marche inéluctable du texte fait place à la pause indéterminée de l’image. Contrairement au texte soumis à l’horlogerie de la lecture, l’image, aurait dit Bergson, reste « en suspens » dans le temps vécu du lecteur. Elle n’est pas nécessairement la bienvenue dans le codex, conçu pour abriter une écriture linéaire continue, page après page : elle vient rompre cette belle continuité. S’inscrivant dans un temps différent, elle ne peut en respecter les règles. Les légendes sont comme dépaysées, prennent une fraîcheur que le texte leur interdit, comme si le texte grave prenait brusquement le chemin des écoliers. Même si, après Rousseau, il fut d’usage d’extraire une phrase littérale du texte pour légender les images, il ne s’agit jamais du même texte. La suite des légendes mises bout à bout ne raconte pas la même histoire ou ne la raconte pas de la même façon. La troncature les délivre des servitudes de l’histoire et laisse l’esprit du lecteur libre de leur inventer un autre contexte. Si je lis, sous l’image montrant la scène, la légende : Un courrier à cheval vient d’arriver, il s’agit d’une note purement descriptive d’ordre documentaire, mais si je lis : Un courrier à cheval venait d’arriver, il se produit un phénomène dont se dégage un effet poétique qui est d’ordre temporel : le présent de l’image fait irruption dans le passé du texte. L’éternel ou, pour reprendre le mot de Malraux, « l’intemporel » s’impose dans le flot du récit. Le regard du lecteur est projeté hors du champ que lui assigne le cours de la ligne. Ainsi se constitue, qu’on le veuille ou non, un style allusif, sous-catégorie de la littérature du fragment ou plus exactement, de la fracture.

Le même phénomène s’observe dans la poésie qui peut se dégager des « cartons » qui accompagnaient jadis les films muets. Dans Vases communicants, André Breton évoque, à propos de Nosferatu, cette « phrase que je n’ai jamais pu, sans un mélange de joie et de terreur, voir apparaître sur l’écran : « quand il fut de l’autre côté du pont, les fantômes vinrent à sa rencontre »20. Dans une interview récente, Christian Boltanski dit que, pour lui

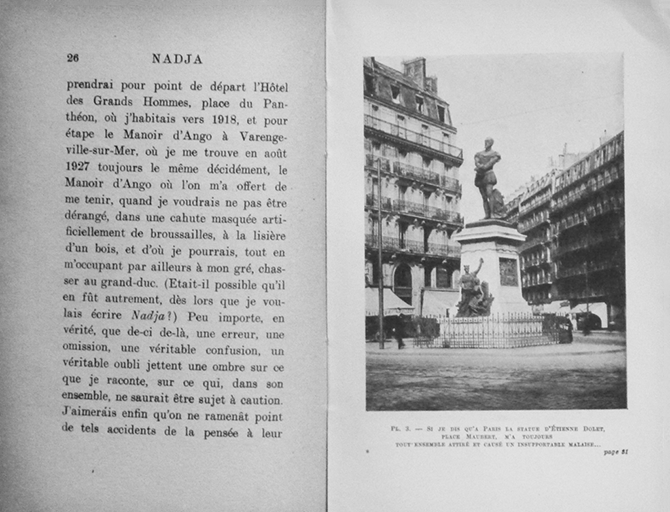

la beauté de Nadja, c’est le rapport entre les images et leur légende. L’écrivain prend une photographie d’un café tout à fait ordinaire, qui n’est rien, mais écrit en dessous : « C’est là où je rencontrai Nadja ». Il pourrait être devant n’importe quel café, mais par le fait de ce commentaire, l’image devient brusquement très importante. Tu connais l’illustration des livres de Jules Verne. On voit les gens qui escaladent une montagne et l’explication : « Ils escaladèrent la montagne », ce besoin d’ajouter la légende qui est une surenchère par les mots de ce que montre l’image, tout ces trucs là m’amusaient beaucoup21.

De ce décalage évocateur, les surréalistes firent grand usage, par exemple Max Ernst pour ses collages de La Femme 100 têtes (1929) ou Rêve d’une petite fille qui voulait entrer au carmel (1930). L’œuvre du dessinateur anglais contemporain Glen Baxter22 exploite systématiquement cet effet poétique qui plonge toute phrase ordinaire dans le merveilleux. Ses dessins légendés de phrases ordinaires ne sont plus rapportés à un aucun texte de référence. La recette jadis infaillible pour faire rêver le lecteur s’abîme dans l’absurde. En l’absence d’un récit contextuel, la légende et l’image ne se rattachent plus à rien que l’une à l’autre et restent solitaires dans un monde qui n’a plus ni temps ni limites. Son art faussement naïf de la légende s’appuie sur un dessin de style enfantin colorié au crayon de couleurs fanées. Il s’en dégage un parfum de désuétude qui agit sur un double registre : au premier degré, sur la nostalgie de ces romans pour enfants parsemés d’images qui recouraient à ce genre de légende, et, au second degré, pour les adultes instruits que nous sommes devenus, le rappel que ce genre est aujourd’hui démodé. La légende, à son tour, est entrée dans la légende.

____________

1 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », dans Communications, 4, novembre 1964, pp. 40-51.

2 Roger Chartier, « L’avenir numérique du livre », dans Le Monde, 27 octobre 2009.

3 On trouvera un état de la question dans les travaux d’Alain-Marie Bassy, « Du texte à l’illustration : pour une sémiologie des étapes » dans Semiotica, 4, 1974, pp. 298-334, et « Iconographie et littérature. Réflexions critiques et méthodologiques », dans Revue française d’histoire du livre, 5, 1973, pp. 3-33.

4 Voir Anna S. Arnar, « Je suis pour… aucune illustration : le phénomène du rejet de l’illustration en France au XIXe siècle », dans L’Illustration. Essais d’iconographie, dir. Maria Teresa Caracciollo, Ségolène Le Men, Paris, Klincksieck, 1999, pp. 241-359.

5 Marc Fumaroli, L’École du silence : le sentiment des images au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1994.

6 Alain-Marie Bassy, « Le texte et l’image », dans Histoire de l’édition française. 2. Le livre triomphant, 1660-1830, dir. Henri-Jean Martin, Roger Chartier, 2e éd., Paris, Promodis, 1982, pp. 173-200.

7 Pour l’ensemble, voir la thèse de Christophe Martin, Dangereux suppléments. L’illustration du roman en France au dix-huitième siècle, Louvain, Peeters, 2005.

8 Claude Labrosse, « Le rôle des estampes de Gravelot dans la lecture de La Nouvelle Héloïse », dans Die Buchillustration im 18. Jahrhundert, dir. Rainer Gruenter, Heidelberg, Carl Winter, 1980, pp. 131-44 ; Id., « Sur les estampes de La Nouvelle Héloïse dessinées par Gravelot », dans L’Illustration du livre et la littérature au XVIIIe siècle en France et en Pologne, dir. Zdzislaw Libera, Varsovie, Éditions de l’université de Varsovie, 1982, pp. 83-103.

9 Philip Stewart, « Julie et ses légendes », dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 260, 1989, pp. 257-278 (en ligne sur http://www.duke.edu/~pstewart/julieleg.htm). Je remercie Christophe Martin de m’avoir signalé cette référence.

10 A.-M. Bassy, « Le texte et l’image », art. cité, p. 174.

11 Nous ne pouvons citer ici l’énorme bibliographie sur ce sujet mais rappelons l’ouvrage fondateur de Mario Praz, Studies in Seventeenth Century Imagery, London, Warburg Institute, 1939-1947, 2 vol., les articles essentiels de Robert Klein dans La Forme et l’intelligible, Paris, Gallimard, 1970, et le précieux dictionnaire d’Arthur Henkel et Albrecht Schöne, Emblemata, Stuttgart, Metzler, 1967.

12 Les dessins de Victor Hugo ont été réunis par Pierre Georgel dans le tome XVIII des Œuvres complètes de l’édition du Club français du livre (1967-1970, 18 vol.), avec une introduction : « Histoire d’un “peintre malgré lui” : Victor Hugo, ses dessins et les autres », pp. 13-80. Voir aussi Colloque de Dijon. Victor Hugo et les images, dir. Madeleine Blondel, Pierre Georgel, Dijon, Ville de Dijon ; Paris, Aux Amateurs de livres, 1989 ; L’Œil de Victor Hugo. Actes du colloque [organisé par le] Musée d’Orsay et [l’]université de Paris 7, 2002), dir. Pierre Georgel [et al.], Paris, Éd. des Cendres, Musée d’Orsay, 2004, notamment l’article de Ségolène Le Men, « Victor Hugo et la caricature : la “fantasmagorie-farce” d’un écrivain-dessinateur », pp. 73-108 ; Michel Melot, « Ceci ne sera jamais la tête de Jésus-Christ. Victor Hugo caricaturiste », dans Soleil d’encre. Manuscrits et dessins de Victor Hugo, Paris, Musée du Petit Palais, 1985, pp. 23-26.

13 Bibliothèque nationale de France, mss, n.a.f. 13353.

14 Conservé à la Maison de Victor Hugo.

15 Textes et documents, no11, septembre 1962, Dessins de Victor Hugo (Publications de l’Institut pédagogique national, SEVPEN, Cahiers pédagogiques).

16 Philippe Kaenel, Le Métier d’illustrateur. Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Genève, Droz, 2005.

17 Michel Melot, Daumier, l’art et la république, Paris, Les Belles Lettres, 2008, chapitre intitulé « Ses dessins n’ont pas besoin de légendes », pp. 67 et suivantes.

18 LD 3554, Le Charivari, 15 février 1867 (Loys Delteil, « Daumier », dans Le Peintre-graveur illustré, Paris, chez l’auteur, 1925-1930).

19 David Kunzle, The History of the Comic Strip. 2. The Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, 1990, p. 375.

20 André Breton, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t. II, p.130 («Bibl. de la Pléiade»). Une note des éditeurs de ce volume, Marguerite Bonnet et Étienne-Alain Hubert, rappelle que, selon George Sadoul (Histoire générale du cinéma, Paris, Denoël, t. V, 1975, p. 508), cette phrase aurait provoqué « l’enthousiasme des surréalistes » qui y auraient vu « une expression de la beauté convulsive », et que, pour Michel Bouvier et Jean-Louis Neutrat, « cet intertitre offre l’exemple assez rare d’un texte cinématographique d’emblée affirmé poétique et reconnu par la littérature. » (Nosferatu, Cahiers du cinéma / Gallimard, 1981, p. 320.)

21 Dominique Radrizzani, Le Dessin impossible de Christian Boltanski, Paris, Buchet-Chastel, 2009, pp. 30-31. La mémoire de Boltanski est inexacte : on ne voit pas une telle photo dans Nadja, mais beaucoup d’autres auxquelles son témoignage pourrait s’appliquer.

22 Né en 1944, il est l’auteur d’une vingtaine d’albums et il publie dans la presse internationale, notamment, ces dernières années, régulièrement dans Le Monde.