Le Livre Idéal dans l’Europe de 1900 :essais préraphaélites autour de l’Ut Pictura Poesis

Florence ALIBERT

Conservateur des Bibliothèques

Le texte et l’image, leurs ruptures ou leurs liens, leur unité ou leurs dissensions, sont des enjeux majeurs de l’étude de l’histoire du livre du milieu du XIXe siècle au début du XXe. Comme l’écrit Michel Melot1 :

En attendant, il faut désormais que l’image prenne sa place dans le livre, le manuel, le guide, le périodique, alors que toute l’imprimerie, de la composition des formes aux machines à imprimer, a été conçue pour le texte dans une civilisation post-médiévale où l’écrit conservait sa prééminence et son autorité absolue.

Plus que tout autre mouvement artistique, le préraphaélisme anglais se fait le miroir de son époque, le reflet de ce Zeitgeist artistique et littéraire enchevêtrant autour du support-livre les difficultés et les réussites de l’association de l’image et du texte. Le premier Cercle préraphaélite se forma en 1848 autour de la personnalité charismatique de Dante Gabriel Rossetti. Son approche contrariée de l’art du livre contribua néanmoins à faire cheminer de concert les gravures et la mise en page de l’écrit. Mais la conclusion de ce processus abordé par le premier Cercle ne trouva sont aboutissement le plus remarquable qu’avec la seconde génération d’artistes préraphaélites. William Morris, figure éminente du génie universel, donna une réponse à cette problématique complexe en fondant ses Kelmscott Press en 1891. Il livra à l’art du livre du XIXe siècle finissant un testament fascinant et superlatif, où archaïsme et modernité s’affrontent en lignes de tensions raffinées qui incarnent avec une grâce apprêtée l’ut pictura poesis formulé par Horace.

LES DÉBUTS IRRÉSOLUS DE THE GERM

De la date de formation de la Confrérie préraphaélite de 1848 à sa dissolution de fait quelques années plus tard, la littérature en général et le livre en particulier, restèrent des préoccupations centrales de ce mouvement. Il lui est d’ailleurs bien souvent reproché cette approche éminemment littéraire de la peinture, la plupart des sujets traités émanant de pièces de Shakespeare ou bien encore de l’œuvre de Dante Alighieri. Cette intimité du préraphaélisme et de la littérature soulève une question sur la nature des liens qui ont pu unir ces artistes, et en particulier Dante Gabriel Rossetti, à l’art du livre. Il s’avère en effet que les préraphaélites de première génération s’intéressèrent particulièrement au support du livre, en tant que traducteurs, poètes, essayistes, biographes ou bien entendu, illustrateurs. Il ne s’agit pas ici de mener une étude exhaustive sur le préraphaélisme de première génération et sur son rapport à l’art du livre mais d’extraire les preuves suffisantes permettant de relier ce premier Cercle au suivant dans ses tentatives d’association du texte et de l’image. Nous excluons donc, à dessein, toute étude approfondie de l’œuvre d’artistes pourtant particulièrement actifs en tant qu’illustrateurs, comme John Everett Millais ou William Holman Hunt, auxquels nous ne nous réfèrerons que de façon générale, sans entrer dans le détail de productions qui ne concernent pas directement notre propos2.

Notons que le dessein du préraphaélisme de première génération est un mélange exact d’intentions littéraires et picturales. Il reste assez simple d’étayer cette affirmation par l’étude de la première publication pouvant être qualifiée de préraphaélite : il s’agit du périodique The Germ3, émanation à la fois littéraire et illustrée de la volonté propagandiste de la Confrérie. Ce petit magazine, modeste dans sa forme mais ambitieux dans ses objectifs, connut quatre parutions en 1850. Même si sa vie fut courte, elle n’en fut pas pour autant stérile. Comme son nom le suggère, elle eut un rôle patent de propagation esthétique particulièrement visible sur William Morris et sur Edward Burne-Jones, lecteurs enthousiastes de The Germ. En effet, les ressemblances formelles et intellectuelles entre The Germ de 1850 et The Oxford and Cambridge Magazine de Morris en 1856 montrent la réelle paternité du premier périodique sur le second : taille, format, but, contenus.

Car les jeux et les relations entre les arts picturaux et le texte, les tensions entres ces deux éléments du support imprimé, qu’ils soient périodiques ou monographies, restent centraux dans les expérimentations. En 1892, Walter Hamilton4 décrit The Germ comme l’union des arts et des lettres en un tout harmonieux.

Une première ambiguïté apparaît dans cette « élogieuse » description, aussi bien que dans les intentions mêmes des fondateurs de The Germ. Les artistes du premier Cercle semblent ainsi hésiter entre les forces respectives du texte et de l’image, sans arriver à trancher vraiment ou à harmoniser les deux. Ce balancement, cette incertitude se retrouvent d’une façon très visible dans l’œuvre de Rossetti qui, une fois peintre célèbre, désespère de ne pas être reconnu pour sa poésie. Cette confusion des genres caractérise ces premiers essais de publications préraphaélites qui cultivent l’ambiguïté et ne parviennent pas à la lever. Cette idée se trouve dans les mémoires du frère de Dante Gabriel Rossetti, William Michael, dont les écrits restent une source précieuse pour décrypter les intentions des protagonistes du préraphaélisme. Il écrit5 :

S’il n’est pas juste de dire que c’est Dante Rossetti qui a inventé le mouvement préraphaélite et la Confrérie, entreprise très significative, il peut cependant être certainement crédité de l’invention de The Germ. Il était empressé de se distinguer en littérature tout aussi bien qu’en peinture et voulait un vecteur approprié pour pouvoir à la fois faire découvrir ses écrits au public et diffuser les principes artistiques préraphaélites.

Ainsi, si le préraphaélisme reste un mouvement essentiellement pictural, The Germ se pose comme l’émanation littéraire de ce mouvement, qui lui-même revendique son inspiration picturale comme littéraire. Le premier titre choisi pour le magazine est très évocateur puisqu’il s’agissait de Monthly Thoughts in Literature, Poetry, and Art, ensuite abrégé en Thoughts Towards Nature. Ces premières tentatives furent rejetées au profit de The Germ, qui en garda pour sous-titre un mélange avec l’énoncé suivant : Thoughts toward Nature in Poetry, Literature, and Art. Un tel choix soulignant toujours ce balancement entre arts et lettres (ainsi qu’une référence directe aux préceptes naturalistes de Ruskin) se retrouve expliqué également par William Michael Rossetti dans sa préface à la réédition de l’ensemble des numéros de The Germ6 :

… afin que l’artiste, qu’il soit peintre ou écrivain, soit en capacité de définir et d’exprimer ses pensées personnelles, basées qu’elles seront sur une étude directe de la Nature et en harmonie avec ses manifestations.

Le format de cette petite publication nous conforte pourtant dans l’idée que son propos s’oriente davantage vers les lettres que vers l’image. Cependant, dès le départ, une certaine ambiguïté apparaît dans l’esprit et les buts poursuivis par ce magazine. Force est de constater que dans The Germ, chaque titre de rubrique est accompagné du nom de l’artiste ayant réalisé l’illustration, ce nom ou monogramme propre à l’illustrateur apparaissant à nouveau en dessous de l’image en question. Par contre, les productions littéraires du premier numéro sont publiées d’une façon parfaitement anonyme. Il n’est donc pas possible de dire que le texte et l’image soient agencés en harmonie, ni qu’il y puisse y avoir un quelconque dialogue entre le texte et l’illustration dans The Germ.

Dans cette première expérience d’édition préraphaélite, tout concorde pour démontrer un manque de correspondance entre les intentions et l’apparence, entre le fond et la forme, chaque élément existant indépendamment l’un de l’autre et restant juxtaposé sans possibilité de dialogue avec les autres parties composant l’ouvrage. Cette tentative maladroite de rapprochement entre le texte et l’image aboutissant plus à un hiatus qu’à une combinaison équilibrée caractérise selon nous ces premiers essais dans le monde du livre. Tout se passe en fait comme si les intentions et l’amour partagé entre les lettres et l’image ne suffisaient pas à les décloisonner.

Cela se reproduit à l’évidence dans la deuxième tentative des préraphaélites en tant qu’illustrateurs, avec The Music Master, publié en 1855 par l’éditeur John Routledge. Il s’agit de poèmes de William Allingham, poète et ami de Rossetti. Routledge décida d’éditer ce recueil de poésies agrémenté de huit illustrations en pleine page dont la réalisation fut confiée à Rossetti et Millais et en partie à Arthur Hugues. Routledge ne fit imprimer que deux mille exemplaires, pour pas prendre un risque commercial trop conséquent. Cette deuxième tentative met en évidence les difficultés des artistes, de Rossetti, en particulier à se plier aux exigences commerciales, à accepter les résultats du passage du dessin à la gravure et à tenir des délais. Au sujet de l’un de ses bois gravés resté pourtant particulièrement célèbre et apprécié, The Maids of Elfen-mere, Rossetti, furieux et terriblement déçu du résultat écrit au sujet des fameux graveurs, les frères Dalziel7 :

Ces bois gravés ! Dalziel en a fait un tel déchet en les sculptant qu’ils ne paraîtront peut-être pas. Néanmoins la faute, est certainement mienne dans une large mesure – pas par manque de soin, car j’en ai pris le plus grand, mais concernant l’élaboration des plans, trop complexes pour le graveur. Cependant, il est en faute aussi car il n’a pas toujours suivi mes lignes, mais plutôt sa notion stupide et préconçue au sujet d’une prétendue « sévérité » dans le dessin, dont a résulté une gravure aussi dure que l’ongle et pourtant flasque et insipide au dernier degré.

Cette citation nous semble intéressante, car elle met en exergue la difficulté des artistes préraphaélites de première génération à bien comprendre les exigences liées à l’architecture du livre, aux formats, au rendu commercial de leurs œuvres et aux techniques du monde de l’édition. Contrairement à ce que William Morris réalisera avec ses Kelmscott Press, les préraphaélites du premier Cercle ne sont que des collaborateurs, des maillons dans une chaîne de production. Ils ne maîtrisent qu’une toute petite partie de la création du livre et n’en contrôlent ni les choix éditoriaux, ni la mise en page, ni les formats, ni la qualité des matériaux. Il est alors facile de comprendre la frustration de ces artistes désireux de tendre vers la perfection et se confrontant à des exigences différentes et parfois antagonistes aux leurs. Ce manque de maîtrise des processus de production, ce morcellement des éléments présents dans le livre The Music Master expliquent le divorce évident entre l’image et le texte, l’un restant étranger à l’autre, dans des sphères bien distinctes. Malgré tout, force est de constater que cette illustration, The Maids of the Elfen-mere, fut, en dépit de la déception de l’artiste, l’un des éléments clés des productions livresques de Rossetti qui influença le plus les préraphaélites de seconde génération. Edward Burne-Jones écrit en 1856 dans The Oxford and Cambridge Magazine :

Je pense que c’est le plus beau dessin fait pour une illustration que je n’ai jamais vu, l’étrangeté des Demoiselles du Lac Magique, leurs bras tendus ensemble par la musique de leurs chants, le visage de l’homme, par-dessus tout, sont tels que seul un grand artiste pouvait les concevoir.

Il faut donc bien noter que dès le début des approches préraphaélites du monde du livre, les jeunes Morris et Burne-Jones eurent connaissance de ces tentatives et qu’elles forgèrent manifestement en partie leur propre esthétique naissante en matière d’illustration.

QUAND L’ILLUSTRATION TUE LE TEXTE : LA PETITE MORT DE MOXON

Comme nous venons de le voir, cette stricte séparation, cette étanchéité quasi complète entre le texte et l’image se constatent d’abord dans The Germ et dans The Music Master. Elles se retrouvent à nouveau dans la troisième incursion des préraphaélites de première génération dans le secteur de l’édition avec la publication par Moxon de la poésie de Tennyson. Le contexte est certes relativement différent car seuls Rossetti, Millais et Hunt, très certainement les plus célèbres et les plus clairement identifiés comme anciens membres de la feue Pre-Raphaelite Brotherhood de 1848, furent retenus pour participer à l’illustration de cette nouvelle édition de luxe. D’autres peintres, beaucoup plus académiques, comme Creswick, Maclise ou Horsley, furent aussi retenus. Cette nouvelle publication de l’éditeur Moxon se voulait être une édition illustrée réunissant en un imbroglio de styles tout ce que l’Angleterre de 1857 comptait comme noms artistiques potentiellement vendeurs. Cette édition usuellement répertoriée comme une anthologie des poèmes de Tennyson et simplement intitulée Poems, rentre paradoxalement dans la mémoire collective comme l’édition préraphaélite de Tennyson. En effet, comme le souligne Joel M. Hoffman8 :

Au contraire de The Germ, vu par les critiques comme une production essentiellement littéraire des Préraphaélites, le Moxon a été interprété comme une production essentiellement picturale de l’Angleterre du poète. On pourrait aussi dire autrement que, tout aussi bien The Germ que le Tennyson de Moxon, sont à la base des productions littéraires que l’histoire de l’art s’est appropriées comme artefacts.

Si nous essayons de porter un regard critique sur cette édition qualifiée comme the Germ d’artefact par Hoffman, nous retombons sur cette inévitable dichotomie entre le texte et l’image. Un coup d’œil à la table des matières donne une première idée de cet état de fait : la première moitié de la table est dévolue à l’œuvre de Tennyson, tandis que la seconde moitié, clairement divisée, établit une liste des illustrations avec le titre du poème illustré, le nom de l’artiste et du graveur, conférant ainsi une importance capitale à l’illustration, presque au détriment de l’œuvre littéraire. Comme pour les illustrations de The Germ, celles de Poems de 1857, restent bien cloisonnées, encadrées et ségréguées du texte lui-même par un luxe de bordures et de cadres. La mise en page n’intègre pas l’illustration mais elle la dissocie, entraînant une sorte de combat d’ascendants entre le texte et l’image, au profit de l’illustration qui finit par dévorer les propos et par mener par ce fait, une existence propre, indépendante, détachée du texte.

Cette trop grande disparité entre le texte, les illustrations préraphaélites et celles des artistes plus académiques, explique sans doute en partie l’échec commercial de Moxon. En revanche cela n’empêcha pas ce volume de devenir une référence dans les milieux bibliophiliques et parmi les cercles éditoriaux, qui essayèrent un peu plus tard de corriger à leur profit l’expérience malheureuse de Moxon. Par exemple, en 1901, les éditeurs Fremantle réalisèrent une autre édition de Tennyson avec les seules illustrations préraphaélites du Moxon, ou bien encore Macmillan expurgea sa propre édition de toutes les planches à l’exception de celles de John Everett Millais. Avec le temps, seules les illustrations des membres du premier Cercle restèrent célèbres et prisées du public. Cela explique ainsi en grande partie que l’édition de Moxon, qui fut un réel panachage artistique, se trouve actuellement considérée comme un livre préraphaélite, l’aura de Rossetti, Hunt et Millais ayant progressivement altéré celle des vieux maîtres et surtout relégué au second plan l’œuvre de Tennyson au lieu de la sublimer. Le Tennyson de Moxon est un cas intéressant et symbolique de cette capacité de l’art des préraphaélites du premier Cercle à phagocyter les textes dont ils devaient au départ servir les propos. Cette mise sous l’éteignoir du texte par l’image est l’une des caractéristiques de ces premiers essais préraphaélites dans le domaine du livre. Cette tendance est d’ailleurs soulignée dès 1894 par George S. Layard dans son livre Tennyson and His Pre-Raphaelite Illustrators, et renforcée en 1910 par William Emory Smyser, qui indique que seules les illustrations préraphaélites de l’édition de Moxon méritent d’être retenues. Il écrit9 :

Le naturalisme romantique, le sens médiéval du merveilleux et du mystère et de la beauté spirituelle [des illustrations préraphaélites joueraient] sur la poésie de Tennyson, l’interprèteraient et l’enrichiraient d’imaginaire.

Selon le mot bien connu de Layard, Rossetti killed Moxon et si cette appréciation moqueuse est une allusion principalement commerciale, nous la considérons quant à nous comme également valable sur le fond. Car ce n’est pas simplement Moxon au sens entendu par Layard que Rossetti « tua » en fait, mais le manuscrit que Moxon désirait présenter au public. En effet, dans cette édition de Poems, les illustrations de Rossetti en particulier restèrent célèbres au point d’écraser les poèmes de Tennyson. Les critiques et l’auteur lui-même reprochèrent le traitement trop libre, très peu soumis au texte de ses illustrations. Les intentions de Rossetti à ce sujet sont d’ailleurs claires dès le début du projet, il écrit10 :

L’autre jour, Moxon m’a appelé pour faire quelques blocs [de bois gravés] pour le nouveau Tennyson. Les artistes déjà engagés sont Millais, Hunt, Landseer, Stanfield, Maclise, Creswick, Mulready et Hosley. Les bonnes personnes auraient été Millais, Hunt, Madox-Brown, Hugues, une certaine Dame [Elizabeth Siddall] et moi-même. J’ai même commencé à les dessiner [les blocs] mais je me doute que je devrais essayer Vision of a Sin et Palace of Art, etc – ceux où l’on peut créer des allégories à sa propre manière sur le sujet du poème, car tout un chacun possède une idée distincte de celle du poète. C’est toujours, je le crois, la finalité des éditions illustrées – celles de Tennyson, d’Allingham ou toute autre – sauf celles où la poésie est tellement narrative, les anciennes ballades, par exemple.

La preuve évidente de cette prise de distance de l’image par rapport au contenu du texte nous est aussi donnée par l’illustration de Rossetti de Saint Cecilia in The Palace of Art, qui ne présente que très peu de similitudes avec le poème de Tennyson mais s’appuie plus sur l’imaginaire personnel de l’illustrateur. Tennyson n’arriva d’ailleurs pas à comprendre comment Rossetti avait pu en arriver là en lisant son poème. Parallèlement, tout comme dans son expérience précédente avec l’illustration de The Music Master, Rossetti connut à nouveau les affres du résultat décevant pour les bois gravés de Moxon, toujours exécutés par les frères Dalziel. Il leur dédicaça d’ailleurs ce petit poème aigredoux palliant par l’humour son angoisse et ses craintes11 :

Adresse aux Frères Dalziel // Ô graveurs, épargnez ce bloc

Ô ne le gâchez pas ! // Car cela m’a pris dix longs jours

Et je le protège maintenant volontiers // Chorus – Des rires sardoniques émanant de l’atelier des Dalziel.

LE TEXTE ET L’IMAGE FRÈRE ET SŒUR

Ce n’est qu’en 1862 que Dante Gabriel Rossetti tenta un nouvel essai dans le monde du livre et de l’édition. Il choisit alors un style légèrement différent de celui que nous avons décrit pour le Tennyson de Moxon. Cette nouvelle approche montre sans doute une meilleure compréhension par Rossetti des contraintes techniques liées à l’illustration des livres. En 1862 en effet, l’éditeur Macmillan accepta de publier la poésie de sa sœur aînée Christina, donnant ainsi le volume Goblin Market and Other Poems.

Frère et sœur s’associèrent pour l’entreprise, puisque l’artiste dessina et fit graver une illustration connue sous le nom de Buy from us with a golden curl, où l’on peut voir deux sœurs, Lizzie et Laura, tentées d’acheter des fruits aux gobelins en échange d’une mèche de cheveux. La ligne est désormais plus légère, non dépourvue de détails mais plus simple. Les contrastes de noirs et de blancs sont mieux marqués et l’image globalement plus lisible. Il ne s’agit pas d’une interprétation laborieuse ou obscure du texte de Christina Rossetti mais d’une libre appropriation pleine d’humour et de délicatesse. L’autre illustration de ce volume, nommée Golden head by golden head, confirme cette nouvelle harmonie entre la technique imposée par les bois gravés, l’adéquation entre le texte et l’image et la liberté de l’artiste de donner sa propre vision du poème. Goblin Market and Other Poems marque, selon nous, la première véritable réussite du livre préraphaélite, son exemple le plus cohérent et le plus homogène.

Il y a très vraisemblablement là le résultat de la conjonction de différents facteurs. Nous pouvons bien sûr prendre en compte la plus grande maîtrise de Rossetti suite à ses premières expériences et à sa maturité artistique grandissante. Mais nous attribuons principalement la qualité du résultat obtenu à la complicité intellectuelle et artistique entre le frère et la sœur, condition sine qua non de l’harmonie entre le texte et l’image. Contrairement aux parutions précédentes, où il s’agissait d’œuvres de commandes n’associant pas étroitement l’auteur et l’artiste et pour lesquelles l’éditeur n’avait pas choisi de trancher entre l’un ou l’autre ni joué le rôle de synthèse, Goblin Market and Other Poems marque manifestement une profonde compréhension mutuelle. Cette très nette évolution est confirmée par la seconde expérience de collaboration entre Christina et Dante Gabriel Rossetti. En 1865 paraît The Prince Progess, nouveau poème de Christina au rythme mélancolique et funèbre12 :

Too late for love too late for joy, // Too late, too late !

And the princess dies, // The enchanted princess in her tower

Slept, died behind the gate ; // Her heart was starving all this while

You made it wait.

C’est ce passage en particulier que Dante Gabriel Rossetti choisit d’illustrer. Cette histoire sombre convenait parfaitement aux deux protagonistes et à l’interprétation graphique de Rossetti, où l’on voit le prince en larmes devant le tombeau de la princesse qui l’a attendu en vain, avec un habile clair-obscur reflétant les états d’âme du personnage. C’est avec l’arrière plan où de belles dames sont en prière devant la tombe que l’on découvre une fois encore cette nouvelle technique où le trait s’allège sans omettre les détails, en une ligne fine et déliée.

Avec ces deux derniers exemples issus de fortes accointances esthétiques et intellectuelles entre l’auteur et l’illustrateur, le préraphaélisme de première génération réussit à marquer l’art du livre du XIXe siècle de son empreinte si particulière. Elle met en exergue une problématique insistante, qui pourrait se résumer ainsi : pour qu’un livre illustré soit réussi, il est indispensable de lier étroitement le texte et l’image. Non pas de façon servile ou contrainte mais par une vision esthétique commune. Cette vision partagée, cette vision que l’on pourrait même qualifier de « centralisée », eut parfois de grandes difficultés à naître dans des contextes commerciaux trop vastes, où la rencontre entre le texte et l’image est laborieuse, où la mise en page, d’une façon générale, reste approximative puisque les différents interlocuteurs sensés créer le livre ne se rencontrent pas. Cette dissociation se voit, se lit, se déplore.

C’est aussi pour répondre à ce besoin de concevoir le livre comme un objet d’art total, fruit d’une vision cohérente, que le succès des private press se confirma en Grande-Bretagne aux environs de 1900. Une alternative au tout venant qui pullulait alors sur le marché en expansion de l’imprimé. Un acte de résistance, une conception divergente de ce que peut être le livre. Une idée a priori simple mais pourtant complexe à définir.

UNE PETITE AVENTURE TYPOGRAPHIQUE

Il est difficile pour un analyste non anglo-saxon de bien définir et cerner ce que la lexicographie française peine à exprimer. En effet, l’expression si facile à comprendre dans son acception britannique perd de son sens et de sa saveur lorsque l’on tente une traduction littérale. Le terme private press est ainsi plus que délicat à transcrire en français, peut être parce que ce mouvement particulièrement remarquable dans l’Angleterre du XIXe siècle n’eut pas d’équivalent en France13. La meilleure traduction que nous pourrions proposer est celle de « presses personnelles », terme que l’on retrouve parfois dans la littérature et les commentaires bibliophiliques de l’Amérique du Nord francophone. Cette traduction semble néanmoins suffisamment insatisfaisante et maladroite pour que le lecteur nous pardonne de préférer l’expression anglaise que nous conserverons donc intacte dans la suite de nos propos.

Plus qu’une définition sémantique stricte, il reste intéressant de découvrir ce que ce terme essaie de recouvrir. Si l’on considère ce que peut être une private press, sans l’inclure spécifiquement dans une aire géographique ou une période historique particulière, nous pouvons dire, d’une façon générale, qu’il s’agit de la réunion de moyens de production matérielle et intellectuelle de livres dans une résidence privée, chez un particulier, ou – en d’autres termes – dans un lieu où l’on peut imprimer des livres dans une optique autre que l’espoir d’un bénéfice commercial. Mais si nous restreignons à dessein notre champ d’étude, il serait sans doute plus juste de dire de ces fameuses private press actives autour de 1900, qu’elles furent fondées essentiellement dans un objectif de rénovation esthétique de l’art du livre, pour un marché limité. Le fondateur de ces presses personnelles est plus intéressé par la réalisation, par l’édition d’un livre qu’il jugera bon, tant sur le fond que sur la forme, qu’il produira par ses propres moyens, d’une façon relevant en général plus de l’artisanat que de l’industrie. Il s’agit très souvent d’une édition limitée, conçue pour son bon plaisir, un objet de convoitise, réalisé pour soi, la création du livre idéal que l’on n’a trouvé nulle part. Les notions d’indépendance intellectuelle et de plaisir bibliophilique sont naturellement très étroitement rattachées aux intentions de départ de la plupart des fondateurs de ce type de presses. Ils obéissent à d’autres exigences que celles usuellement constatées chez les éditeurs commerciaux. Les traits communs à ce type de publications sont, selon notre observation, les suivants :

1) un rejet au moins partiel par le fondateur de la private press de la production éditoriale de son temps ;

2) un intérêt et une connaissance approfondie du livre en tant que somme intellectuelle mais aussi en tant qu’objet ;

3) un attrait pour les questions techniques liées à la production artisanale du livre ;

4) une volonté affirmée d’indépendance intellectuelle ;

5) une inclination marquée pour les domaines littéraires, poétiques, politiques, artistiques, entraînant une volonté de publier des œuvres aimées ou auto produites ;

6) une détermination certaine pour diffuser sa pensée et ses goûts à des cercles restreints et éclairés ;

7) l’intention de s’affranchir des impératifs commerciaux ;

8) des choix esthétiques sûrs et facilement identifiables, reflets de la personnalité du fondateur des presses.

En un mot enfin, s’il fallait qualifier les private press, nous choisirions de les décrire comme une rébellion d’amateurs éclairés.

Les Kelmscott Press, dont les bases furent jetées dès 1890 pour démarrer réellement en 1891, restent très certainement l’un des exemples les plus connus de ce type d’entreprises. Lorsqu’il réalise ce projet, William Morris a cinquante six ans. C’est un homme érudit, expérimenté, un homme d’affaires accompli, un politicien et un esthète reconnu. Son appréciation de l’art du livre dans cette dernière entreprise apparaît particulièrement digne d’intérêt car elle symbolise l’aboutissement d’une vie de réflexion esthétique, politique, sociale, religieuse (Morris mourut en 1896). En révolte contre son temps, détestant avec constance les productions contemporaines14, Morris concentre dans sa version personnelle de l’art du livre toutes ses utopies et leur ultime tentative de réalisation. Il est intéressant à ce propos de souligner le rapport ambigu qu’il semble néanmoins entretenir avec le livre. A la fois centre d’intérêt de toute une vie, il reste sans doute un mal nécessaire ou la consolation la plus tangible qu’un monde corrompu puisse offrir à un honnête homme. Cette appréciation en demi-teinte n’est pas soulignée dans les études pourtant nombreuses des Kelmscott Press, mais elle se retrouve très clairement établie dans un roman utopique publié précisément de façon concomitante à leur fondation. News from Nowhere (Nouvelles de Nulle Part), décrit le voyage d’un étranger en terre de Nulle Part, monde insolite ressemblant à un mélange de passé médiéval idéalisé et d’organisation communiste où l’art et l’harmonie tiennent lieu de mode de vie aux habitants. Ce livre, que nous pourrions qualifier d’utopie d’esthète, montre la réappropriation très personnelle de sources esthétiques diverses allant d’un amour pour le Moyen Âge reconstruit par le rêve, à l’assimilation de l’art préraphaélite de première génération et de celui de Dante Gabriel Rossetti en particulier et à la défense d’un marxisme sentimental très loin des théories orthodoxes. Mais l’influence majeure sur cette œuvre atypique reste probablement la pensée de John Ruskin, que Morris réinterprète à sa manière en donnant par exemple une importance capitale au travail et à l’art comme moyens de cohésion sociale.

Une idéalisation de la valeur du travail et une franche défiance vis-à-vis du système éducatif imposé expliquent de fait le sort mitigé et paradoxal réservé aux livres dans News from Nowhere. Ils sont présents partout mais provoquent étrangement et de façon ponctuelle l’irritation des habitants du monde nouveau. L’appréciation des livres est d’une grande ambiguïté. Le paradoxe et l’hétérodoxie de la pensée sont une fois encore caractéristiques de la position de Morris sur ce sujet. Le livre est tout d’abord porté aux nues au chapitre VIII lorsque le personnage nommé Dick évoque la salle de lecture du British Museum. Le livre, précieux témoin du passé, support idéal de la transmission intellectuelle y est alors décrit comme un objet merveilleux, digne de toutes les attentions15 :

Ce vieux bâtiment est passablement laid, n’est-ce pas ? On a souvent voulu le démolir pour le reconstruire : et peut-être finirons nous par y arriver si le travail se fait vraiment rare. Mais mon arrière-grand-père vous le dira, cela n’irait pas tout seul. Car il y a là de merveilleuses collections d’antiquités de toutes sortes, sans parler d’une énorme bibliothèque riche en livres d’une extrême beauté et, pour beaucoup, de la plus grande utilité comme documents authentiques, textes originaux d’ouvrages anciens, et ainsi de suite (…).

Mon aïeul est trop âgé pour abattre beaucoup de besogne au Musée où, pendant des années, il eut la garde de la bibliothèque ; mais il y passe encore une grande partie de sa vie ; je crois vraiment, ajouta-t-il en souriant qu’il se considère encore comme faisant partie de la bibliothèque, ou la bibliothèque comme faisant partie de lui-même, je ne sais lequel des deux.

Le Vieil Hammond présenté comme figure tutélaire du savoir et de la bibliothèque est bien sûr l’une des multiples figures de William Morris à travers la personnalité des différents personnages de son utopie. Les livres sont ici sacralisés et traités avec la déférence due à la mémoire des générations antérieures. Mais, au fil des pages, un sort beaucoup moins enviable leur est finalement réservé. Les livres apparaissent désormais, dans ce monde où le travail est un plaisir et où les loisirs abondent, comme un outil nécessaire à l’éducation mais aussi comme des objets dont il faut parfois se méfier car flattant les penchants passéistes. Le grand père du personnage féminin nommé Ellen, incarnation archétypale de l’ancêtre grincheux et nostalgique, est par exemple un très fervent défenseur du livre. Or, la jeune génération incarnée par Ellen semble mal comprendre et mal supporter l’attrait et l’attachement viscéral des anciens à leurs livres. Ellen met en concurrence directe le livre d’une part et la vie de l’autre, d’une façon très franche et emportée. Au chapitre XXII, elle déclare avec violence16 :

Les livres, les livres ! Toujours les livres, grand-père ! Quand comprendrez-vous enfin qu’en définitive c’est le monde dans lequel nous vivons qui nous intéresse, ce monde dont nous faisons partie et que nous n’aimerons jamais trop. Regardez ! dit-elle, en ouvrant toute grande la croisée et en nous montrant la lumière blanche qui étincelait entre les ombres noires du jardin inondé de clair de lune et sur lequel la brise du soir courait, dans la nuit, comme un frisson. Regardez ! Voilà quels sont nos livres aujourd’hui ! (…) Oui, les voilà nos livres, et si nous en voulons d’autres encore, ne pouvons-nous pas trouver quelque ouvrage à faire dans les magnifiques constructions que nous élevons sur tous les points du pays (et je sais bien qu’il n’y avait rien de pareil autrefois), par quoi un homme à l’occasion de manifester tout ce qu’il porte en lui et d’exprimer avec ses mains ce qui se trouve dans son cerveau et dans son âme.

La vie contre l’érudition. La vie vraie, tangible, palpable, palpitante, contre la vie rêvée. Un luxe hors de portée que seuls les habitants d’un monde parfait peuvent espérer. Un monde où le rêve n’a plus besoin de support ni de vecteur puisqu’il est devenu réalité17 :

Quant à vos livres, ils étaient bons pour une époque où les gens intelligents n’avaient guère d’autres sources de plaisirs, et où il leur fallait à tout prix pallier la sordide insuffisance de leurs vies misérables en imaginant la vie d’autres personnes. Mais je vous le dis tout net, malgré toute leur ingéniosité, toute leur vigueur et malgré tout leur talent à compter des histoires, ils ont quelque chose de répugnant. Certains, c’est vrai, font ça et là preuve de quelque sympathie envers ceux que les livres d’histoire appellent les « pauvres », et dont la vie misérable ne nous est pas totalement inconnue ; mais ils ne tardent pas à s’en départir, et vers la fin du récit, il nous faut nous satisfaire de voir le héros et l’héroïne mener une vie de bonheur dans un îlot de félicité, établi sur le malheur des autres…

Voilà bien, au final, concentré dans ces quelques lignes, la pensée profonde de Morris. Dans un monde parfait le livre n’est plus aussi indispensable. Vivre est plus important que l’existence par procuration que confère la lecture. Les livres, en particulier les livres de divertissement comme les romans ou les contes, formes auxquelles Morris lui-même s’adonne pourtant en tant qu’auteur, n’apparaissent plus que comme les pauvres palliatifs qu’une société imparfaite offre à la malheureuse humanité d’avant la Révolution imaginée.

Mais le monde de la fin de cette année 1890 est bien loin du monde idéal de News from Nowhere, et c’est pourquoi nous considérons comme primordial de mettre en relation le contenu de cette utopie et la fondation des Kelmscott Press. Car, logiquement, qu’avait à offrir de plus intéressant ce monde désespérant et boiteux, inique et révoltant aux yeux de Morris, sinon encore le rêve ? Et quel support mieux que le livre pouvait apporter, comme le dit le personnage d’Ellen, une consolation, si maigre fut-elle, à l’esprit révolté et désolé de William Morris ? La concordance de dates et de contenus nous amène à considérer la fondation des Kelmscott Press fin 1890, début 1891, comme une conséquence de l’utopie de News from Nowhere, son aboutissement matériel, son expression la plus tangible et la plus aboutie : la volonté de créer en fin de vie, de la beauté et du rêve diffusables. Du rêve propagandiste, matérialisé autour d’un travail artisanal de qualité. Ce que dit Victor Dupont dans sa fameuse introduction aux News from Nowhere de Morris, nous le reprenons à notre compte, aussi bien pour définir le roman utopique de Morris que pour la fondation de ses presses personnelles18 :

Morris s’y livre tout entier. Son utopie apparaît comme une sorte de confluence vers quoi convergent, avec les effets des enseignements subis, les souvenirs de son expérience passée – la poussée de ses plus chères illusions, de ses plus profonds désirs –, ici un regret, ailleurs le reflet d’une amitié, l’espoir d’une revanche.

Autour des deux concepts idéalisés d’art et de travail et grâce au support du livre, William Morris procède à une alliance syncrétique de tous ses penchants esthétiques : le Moyen Âge, le Nord et ses sagas, le socialisme pratique ou encore les constructions utopiques Une nouvelle société, rénovée grâce aux arts et à l’éducation des hommes pourrait alors voir le jour, remplaçant l’âpreté du capitalisme par une forme de socialisme à la fois épique et sentimental, noble et idéalisé où chacun serait une sorte de héros anonyme. Cet idéalisme constant que les Kelmscott Press semblent essayer de mettre en pratique, représente peut-être le meilleur de ce qu’un monde indéfendable a à offrir en exemple.

Comme manifestation sublime de l’humain, comme dernier rempart contre la laideur quotidienne, où l’art en tant que Vision se concrétise-t-il le plus profitablement que dans les pages ornées et travaillées du Livre Idéal ?

LE LIVRE IDÉAL DE WILLIAM MORRIS

The Ideal Book est justement le titre d’une allocution donnée par William Morris le 19 juin 1893 aux membres de la Bibliographical Society et publiée pour la première fois dans les Transactions of the Bibliographical Society19. Morris donne à cette occasion une approche liminaire de ce que doit être un beau livre bien pensé. Ce sont en particulier les analogies avec l’architecture qui marquent l’esprit à la lecture de cette conférence. Le livre y est décrit comme un tout dans lequel chaque élément doit être pensé en fonction des autres, le terme « architectural » revenant d’ailleurs à quelques reprises. Selon nous, le livre est conçu dans The Ideal Book comme un édifice dont les fondations seraient un papier de qualité, les murs une police d’écriture bien agencée et les illustrations des fenêtres harmonieusement intégrées dans la façade et permettant de voir plus loin. Ce texte met de plus en exergue, dès ses premières lignes, la nécessité de ne pas lier la création du livre à de simples impératifs commerciaux, réflexion qui nous semble corroborer à la fois la description que nous avons précédemment pu faire de ce qu’est une private press et les intentions de Morris fondateur des Kelmscott Press.

Cette toute première approche trop succincte ne nous satisfait pas entièrement, car même si cet écrit nous apporte une première piste, à savoir la notion architecturale et globale de ce que devrait être la réalisation du livre, Morris ne développe pas à cette occasion une ligne de conduite spécifique sur les places respectives du texte et de l’image. Notons au passage que cette frustration est sans doute très caractéristique de ce qu’un bibliophile peut ressentir lors d’une lecture des écrits de William Morris sur l’art du livre20. Il ne nous montre en effet que de très courts passages théoriques, son approche restant essentiellement une approche de terrain, d’artisan. En aucune manière il ne fait appel à la philosophie, à l’axiomatisation ou à l’exégèse sur le sujet. Il part plus volontiers d’exemples de manuscrits ou d’incunables issus de sa propre bibliothèque, pour donner un aperçu de ce qu’il trouve convenable ou inadéquat. L’apport théorique est donc quasi inexistant. Ces textes de Morris sont le résultat d’une analyse où le « faire » prédomine largement sur le concept.

Néanmoins, une fois ce fait établi, ces pensées de Morris n’en sont pas moins captivantes. Il nous livre en effet d’une façon très anti-dogmatique, sa recette personnelle pour créer le livre idéal. Cette direction dans laquelle le créateur de livre doit se diriger pour ne pas échouer dans sa tâche est particulièrement bien explicitée dans une autre allocution légèrement antérieure à celle précédemment citée, The Woodcuts of the Gothic Books21 (Les Bois Gravés des Livres Gothiques). Dans cette conférence de 1892, les valeurs respectives du texte et de l’image ainsi que leurs interactions sont clairement posées. Tout d’abord, Morris confirme avec force son profond attachement esthétique et formel aux livres du Moyen Âge, qui constituent pour lui l’image même de l’honnêteté et de la perfection du travail humain entendu comme accomplissement. Ruskin et l’enseignement de The Nature of Gothic affleurent ici d’une façon patente. Nous pouvons lire en effet :

Tout art organique, et tout art qui s’épanouit de manière authentique, à l’opposé des arts rhétoriques, rétrospectifs ou académiques qui n’ont pas vraiment de développement propre, possède deux qualités communes : l’épopée et l’ornemental. Ces deux fonctions de l’art sont le récit d’une histoire et l’ornementation d’un espace ou d’un objet tangible. Le travail et l’ingéniosité nécessaires à la production de toutes choses réclamant que l’on s’intéresse à leur caractère d’œuvre d’art seront gaspillés s’ils sont employés à d’autres fins qu’aux deux objectifs précités. L’art médiéval, qui résulte de longues séries de traditions jamais perturbées, est prééminent pour l’exploitation de ces deux fonctions qui, en effet, s’y interpénètrent bien mieux que durant une autre période. Non seulement cet art spécial est manifestement et tout simplement beau comme ornement, mais cet ornement est en plus gratifié d’une signification puissante, pour que jamais ni dans l’une ni dans l’autre ne faiblisse la vie ou ne manque le plaisir sensuel de l’œil. Vous ne devez pas dire : « maintenant que vous avez votre histoire, comment allez-vous l’embellir ? », ni même : « maintenant que vous avez conçu cette merveille, qu’allez-vous en faire ? ». Car voici les deux assemblées, indissociables l’une de l’autre. Nul doute que la force de la tradition qui culminait au Moyen Âge avait beaucoup à faire avec cette alliance que formaient le style épique et l’ornement.

Le style épique et l’ornement, voici mis en lumière les premiers facteurs fondamentaux permettant selon Morris d’imbriquer suffisamment le texte et l’image pour les rendre indissociables, unis en un couple fusionnel. D’après l’interprétation que nous pouvons faire de cet extrait, l’idée de Morris serait que le souffle épique présent dans le cœur de tout artisan du livre médiéval est si fortement ancré qu’il transparaît à la fois dans le récit lui-même et dans son illustration, créant un tout homogène et indissociable. Le plaisir était donc entier et double à la lecture de ces livres, plaisir sensuel, comme l’écrit Morris, plaisir donné à l’œil qui lit et contemple l’image, à l’esprit qui décrypte le contenu, à la main qui caresse le papier. Rien ne vient ni perturber ni contrarier l’approche de ce tout parfait dans le fond et la forme.

Mais c’est ensuite à l’homme moderne, si éloigné du souffle épique qui animait les créations médiévales, que Morris adresse son questionnement. Il lui fait face, le pousse dans ses retranchements en abordant la question des livres illustrés contemporains qui selon lui dissocient trop volontiers le texte et l’image, les cloisonnant inutilement, les traitant de façon séparée, comme deux éléments non seulement distincts mais sans doute irréconciliables. Pour Morris, une telle dissociation ne saurait mener à la perfection et rendrait invalides à la fois les contenus et leurs illustrations :

La question, en définitive, que je souhaite vous soumettre est : devons-nous réaliser des livres tout simplement beaux comme des livres ? Des livres dans lesquels la typographie, le papier, les gravures sur bois, ainsi que la combinaison de tous ces éléments sont à considérer et qui sont traités de manière à former un tout harmonieux, une chose qui apporterait un réel plaisir à toute personne dotée d’un sens de la beauté quel que soit le moment ou l’endroit où le livre est ouvert, et ce même bien avant l’analyse attentive des illustrations. Ou bien est-ce que les illustrations belles et inventives doivent être regardées comme des images à part entière que l’on a rattachées à une pièce d’utilitarisme qu’elles ne sauraient décorer, parce que cette pièce ne peut pas les aider dans cette tâche ? (…) Vous pourriez me dire que ce résultat vous importe peu, que vous désirez lire de la littérature et regarder des images, et ceci aussi longtemps que les livres modernes vous apporteront plus de plaisir que vous n’en réclamez. Eh bien, je peux comprendre cela, mais vous m’excuserez si je dis que votre intérêt pour les livres se porte dans ce cas simplement sur la littérature et non pas sur leur côté artistique, ce qui implique, je pense, une invalidité partielle des facultés, une disgrâce dont personne ne serait fier.

La conclusion légèrement agressive et condescendante de Morris au questionnement de départ est à mettre en relation directe avec son aversion profonde pour les productions livresques modernes et avec son désir farouche de vouloir faire prendre conscience, même brutalement si nécessaire, de leur mauvais goût à ses contemporains. Pour lui, ne vouloir considérer un texte que pour son contenu, puis ensuite regarder les images d’une façon disjointe constitue une hérésie de cuistre inconscient de ce que doit être un livre au final : non pas une œuvre littéraire mais une œuvre d’art.

Considérer le livre non plus comme une somme littéraire dont le fond dépasse en importance la forme mais comme une somme architecturale possédant ses codes et son langage propre : voici résumé en quelques mots la représentation originale que William Morris essaya d’imposer à son époque au travers de ses propres productions livresques. L’idée n’est pas seulement de publier mais de créer de la Beauté, grâce à un support-livre vu comme un tout et non comme une somme d’éléments disparates. Comment parvenir à ce but, sinon par la collaboration de tous les protagonistes concernés par la production du livre, animés par une vision commune. Il complète ses propos en nous offrant très pragmatiquement sa recette pour arriver au livre idéal :

Encore un mot ou deux pour résumer le côté pratique de mon sujet, et j’aurai terminé. Un livre illustré où les illustrations sont plus que de simples interprétations du texte imprimé doit être considéré comme une œuvre d’art harmonieuse. La typographie, l’espacement des caractères, la disposition des pages d’impression sur le papier, sont à considérer du point de vue artistique. Les illustrations ne doivent pas être liées de manière fortuite aux autres ornements et à la typographie, mais doivent plutôt s’y connecter artistiquement et fondamentalement. Elles devraient être conçues comme faisant partie d’un tout, de sorte qu’elles semblent manifestement imparfaites hors de leur environnement. Les dessins doivent être appropriés au matériel et à la méthode de reproduction, et non pas proposer à l’artiste exécutant un entrelacs de difficultés anormales, ne produisant au final aucun résultat (sauvons l’exposition d’un tour de force). De son côté, qu’il soit le dessinateur original ou non, l’exécutant doit comprendre que son intérêt tient dans la reproduction fidèle du dessin original, et non pas dans sa représentation machinale. Ce qui signifie, en d’autres termes, le concepteur des blocs-images, le concepteur des blocs ornementaux, le graveur sur bois et l’imprimeur, tous des artistes minutieux et attentionnés, et travaillant tous en une collaboration harmonieuse pour la production d’une œuvre d’art. C’est la seule manière possible d’obtenir de magnifiques ouvrages.

Ce que nous trouvons remarquablement puissant dans la pensée de Morris sur la conception du livre tient en trois points principaux : 1) Une lecture égalitaire du fond et de la forme, ramenant le texte et l’image à des arts jumeaux selon l’antique Ut Pitura Poesis. Plus de concurrence ou de rivalité entre les deux mais une chambre d’écho où la résonance de l’un augmente la portée de l’autre. 2) La nécessité de produire le livre en n’étant soumis qu’aux seuls impératifs de la recherche de la beauté et de l’harmonie architecturale. 3) La conception du livre non plus comme une somme littéraire éventuellement illustrée mais comme une œuvre d’art total.

L’idée d’art total appliquée au livre est l’élément déterminant qui présida aux créations des Kelmscott Press. Leurs formats variés, leurs contenus éditoriaux divers n’empêchent ainsi en rien de retrouver chaque fois l’empreinte de Morris. Quel que soit le titre considéré, la force architecturale de ces livres robustes et faits pour passer l’épreuve des siècles étonne encore le lecteur contemporain. Analysons deux exemples significatifs de la mise en œuvre magistrale des recettes de fabrication morrissiennes que nous venons d’évoquer.

UT PICTURA POESIS, UNE CATHÉDRALE DE POCHE POUR TESTAMENT

Les références architecturales se retrouvent ainsi dans toutes les productions des Kelmscott Press de 1891 à leur clôture par les exécuteurs testamentaires de Morris en 1897. Durant cette période, les éditions sont très variées, aussi bien quant aux textes choisis qu’aux formats adoptés ou au nombre de pages. Il serait en effet faux de penser que les livres conçus par Morris ne sont que de grands formats richement décorés et illustrés. Les livres en question vont du inseize de quelques pages au célèbre in-folio connu sous le nom de Kelmscott Chaucer de 564 pages. Le livre « moyen » des Kelmscott Press n’est pas aussi spectaculaire que l’on pourrait l’imaginer. Il ressemble plutôt à un solide édifice, parfois assez fruste d’aspect, mais réalisé par un artisan soucieux de sa solidité et de sa pérennité. Pas de luxe tape-à-l’œil, mais plutôt un ouvrage conçu pour résister au temps. Résister au temps est une expression ambivalente lorsqu’elle s’applique à l’un de ces ouvrages : l’effort manifeste réalisé sur la solidité des matériaux (papier, encres, reliures) atteste d’une volonté première. Mais résister « au temps » pourrait surtout s’entendre au pluriel : résister « aux temps », c’est-à-dire, se placer en dehors de toute mode éphémère. Les références constantes aux incunables et aux manuscrits, ce retour aux sources du design du livre, confèrent aux livres des Kelmscott Press un caractère à part, à la fois certes reflet du Zeitgeist victorien mais aussi, paradoxalement, référence absolue à un étalonnage intemporel de ce que doit être un beau livre. Prenons pour exemple, deux modèles extrêmes de ce qu’ont pu être les livres fabriqués par William Morris.

Le premier livre qu’il sera intéressant d’évoquer est un petit format, Hand and Soul, recueil de poèmes de Dante Gabriel Rossetti. Cet in-seize de 66 pages, édité en 225 exemplaires papier et 10 sur velin, représente tout aussi bien que le fameux Chaucer ce que peut être un livre des Kelmscott Press. Ses larges marges mettent en valeur un texte sur une colonne à la composition trapue mais non indistincte. L’équilibre entre le gras des caractères et l’espacement de la composition en fait un texte agréable et facile à lire. La police utilisée, le Golden Type créé par Morris, caractère roman inspiré de Jenson, confère à l’ensemble une impression mélée de raffinement et de robustesse. Pas d’illustrations pour ce petit format, mais une page titre richement ornée de ces fameuses marges florales très imbriquées si typiques de Morris, et, au fil du texte, des majuscules ornées rythmant le texte de leur corps solides. La couleur rouge intervient en marge pour annoncer les différentes parties du livre, touche vive illuminant cette petite construction plus romane que gothique. Ce format, structuré d’une façon simple mais recherchée, est donc tout aussi significatif des productions livresques de Morris que tout autre.

Il reste néanmoins impossible de parler de l’inspiration architecturale des livres de Morris, de montrer combien l’illustration, le texte ou les ornements se complètent et se fondent en une œuvre d’art total où la prééminence de l’un sur l’autre est impossible à démonter tant l’ensemble fonctionne en un tout, sans parler de la production la plus majestueuse des presses de Morris, le Kelmscott Chaucer que nous évoquions plus haut. Si Hand and Soul pouvait ressembler à une ravissante chapelle romane, le Chaucer est très certainement l’équivalent papier d’une cathédrale gothique.

C’est d’ailleurs ainsi que le qualifie Edward Burne-Jones, ami de toujours et collaborateur de Morris depuis leurs années oxfordiennes, en le qualifiant exactement de pocket cathedral22. Ce livre est resté dans l’histoire pour différentes raisons. Tout d’abord de par l’ambitieux projet qu’il fut, réunissant à la fois Morris et Burne-Jones tous deux très reconnus de leur vivant, de par son imposant format et son important nombre de pages et ses 87 illustrations, et, enfin, de par son caractère unique de dernière œuvre de William Morris qui mourut dès ce livre achevé. Des années avant qu’il ne sorte des presses de Morris, le Kelmscott Chaucer bénéficiait déjà d’un début de notoriété. L’une des plus anciennes références au livre se retrouve dans The Athenaeum du 22 octobre 1892 :

Les amoureux fervents de Chaucer des deux côtés de l’Atlantique seront heureux de savoir qu’Edward Burne-Jones a bien avancé sur une série de dessins, cinquante ou soixante en tout, qui seront transformés en bois gravés sous sa direction, en personne et ces dessins illustreront les Contes de Canterbury et d’autres poèmes de Chaucer.

En 1892, le Kelmscott Chaucer n’en n’était pourtant qu’à ses balbutiements mais, autour de ce projet, existaient déjà de nombreuses rumeurs et un enthousiasme certain. Ces rumeurs élogieuses avant même que le livre ne se matérialise se rencontrent tout au long de son processus d’élaboration. Par exemple, en 1895, le périodique américain The Book Buyer publie le fac-similé d’une page du Chaucer et déclare que « ce sera sans aucun doute le plus grand livre du siècle ». Du point de vue matériel, l’histoire de la réalisation de cet ouvrage est une longue liste de problèmes techniques, relationnels, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, dans un souci de clarté, Morris tenait à publier le texte revu et corrigé de l’original par le Pr. Skeat, spécialiste de Chaucer à cette époque. Or, durant des années il essuya différents refus de l’auteur et de son éditeur. Ils craignaient que la future publication de Morris ne fasse de l’ombre aux ventes des Clarendon Press, où le texte revu par Skeat fut d’abord publié. Cette crainte était pourtant vaine tant la nature du projet de Morris était différente, principalement à cause du coût potentiellement très élevé du Kelmscott Chaucer et de son tirage confidentiel. Néanmoins, après plusieurs années d’insistance, l’autorisation de publier le texte fut donnée sous conditions.

Cependant, ce qui retarda et allongea considérablement la mise sous presse de l’ouvrage fut l’intransigeance habituelle de Morris pour la qualité du papier, de l’encre et de la police de caractère. Il pensait initialement sortir ce livre de ses presses en 1892 : on retrouve en effet un projet de publicité daté de 1892 où le Chaucer est déjà annoncé, puis finalement retiré de la liste. La collaboration constante de Morris et Burne-Jones pour les illustrations fut également un facteur de retard important. Chaque dessin réalisé par Burne-Jones pour illustrer le texte de Chaucer revu par Skeat était examiné en détail par les deux hommes. Seuls ceux qui remportaient leur adhésion mutuelle étaient retenus, ce qui occasionna un nombre important de pertes. Burne-Jones, soucieux de son art, considéra de plus le nombre d’illustrations à fournir d’une façon exponentielle pour aboutir finalement à 87. Parallèlement, dès février 1893, Morris commença à dessiner les ornements, bordures florales et initiales. Il dessina ensuite au fil du temps une page titre, 14 grandes bordures, 18 cadres différents ceignant les illustrations et 36 grandes initiales. Ce livre a été conçu et fabriqué dans un contexte assez étrange. Il fut pour Morris une source importante de fatigue et d’angoisse, aggravant son état de santé, alors même qu’il devait lutter constamment contre la maladie et la mort. Au printemps 1896, on retrouve dans le journal de Burne-Jones, la trace de sa terreur devant l’idée que Morris puisse mourir avant d’avoir achevé ce projet.

La première page d’essai du Chaucer date du 8 août 1894. Durant les deux années suivantes, une longue succession de problèmes techniques retardent encore la parution, les combinaisons entre bordures, texte et illustrations étant innombrables. Enfin, le colophon est daté du 8 mai 1896. Au final, cela donna un in-folio de 564 pages, illustré de 87 bois gravés de Burne-Jones, avec 425 exemplaires sur papier et 13 sur vélin. L’effet est surprenant. Il peut parfois rebuter le lecteur contemporain par son aspect surchargé. Mais il s’agit de dépasser cette première approche superficielle pour entrer dans le livre. On y pénètre effectivement comme dans une cathédrale avec la concentration et le recueillement nécessaires à l’imprégnation. Une fois cet effort réalisé, il devient simple de laisser le regard glisser des marges florales au texte et du texte à l’illustration. La lecture du texte est aisée, car le gothique de Morris reste simplifié, solidement ancré dans la page. Les deux colonnes servent à la fois de structure de soutènement à l’édifice et de déambulatoire. Les illustrations émergent des bordures comme des reliques, enchâssées dans la page, intégrées aux motifs décoratifs, ciselées comme des bas-reliefs. Aucun élément ne prend le pas sur l’autre, tout est agencé dans la plus grande harmonie. Le texte est dépouillé de toute note, exégèse ou introduction. Ne se trouvent dans cette version que l’incomparable poésie de Chaucer. Les illustrations ne sont pas une redite servile du texte mais une interprétation à la fois très personnelle et pourtant fidèle aux descriptions du poète. Les décorations florales servent aussi bien le texte que l’image, entrelacs symboliques des deux. Rarement dans l’histoire du livre un ouvrage ne mit si bien en valeur l’ancien précepte d’Horace sur les arts jumeaux. Ni l’image plus que le texte, ni le texte plus que l’image, mais la parfaite réunion des deux dans une œuvre au caractère unique. Plus qu’un livre, un Tout.

Il est aussi intéressant de considérer que l’histoire du Kelmscott Chaucer est l’illustration archétypale du but non lucratif poursuivi par une presse personnelle. Le coût de cette réalisation est en effet considérable, le total étant estimé à 7217£, ce qui représente une somme tout à fait exceptionnelle à l’époque. Ce coût fut d’ailleurs une profonde source d’inquiétude pour Morris. A cause des délais non tenus et des dépenses toujours plus importantes, celui-ci annonça en novembre 1894, que le tirage serait de 425 exemplaires au lieu des 325 prévus au départ. Ces cent exemplaires supplémentaires furent ainsi le différentiel nécessaire pour limiter les pertes et peut-être espérer un petit profit. Tous les exemplaires étaient en réalité vendus bien avant leur mise sous presse. Les 425 exemplaires sur papier furent vendus 20£ chacuns et les 13 sur vélin 120 guinées l’un plus 13£ pour la reliure. Mais malgré ce succès et cette augmentation du tirage, la vente du Kelmscott Chaucer ne fut pas une réussite commerciale. Morris ne rentra pas intégralement dans ses frais : il perdit environ 200£ dans l’aventure, ce qui représente un sacrifice finalement modeste à l’échelle de sa fortune personnelle et du plaisir qu’il prit à créer cette « cathédrale de poche ».

Le 2 juin 1896, Morris alors très malade, voire mourant, reçut le premier exemplaire de son cher Chaucer qui avait à la fois contribué à le maintenir en vie et à l’épuiser complètement. Sa fille May note au sujet de son père23 :

Il avait l’air profondément mélancolique. Il se retourna vers moi et me sourit tendrement mais semblait se perdre déjà dans une très lointaine contrée (…) et tout fut fini quelques temps après.

Morris mourut en octobre de cette même année. Ce livre reste très particulier pour les admirateurs de son travail car il représente bien sûr l’accomplissement d’une vie, son dernier souffle mais aussi sa synthèse. Il symbolise une vie de collaboration, le syncrétisme d’une esthétique originale et surtout le vecteur idéal de la transmission d’une idée de la beauté au travers d’un support noble, plus fort que la mort ou l’oubli : tout simplement, un livre.

RÉMANENCES DANS L’EUROPE DU LIVRE AUTOUR DE 1900

C’est naturellement en Grande-Bretagne que l’ère d’influence des travaux de Morris fut la plus manifeste mais aussi, très rapidement, la plus controversée. Dès 1896, à la mort de Morris, le Daily Chonicle24 déclare d’une plume assassine :

Il est tout simplement horrible de constater le terrible effet que la doctrine de Morris sur les illustrations et les décorations a produit sur le monde.

Cette remarque est à la fois très sévère et parfois juste, car l’effet immédiat de la notoriété des Kelmscott Press et leur fin rapide fut certainement de produire une horde d’imitateurs dont le talent n’égalait pas toujours l’enthousiasme. Par exemple, les Essex House Press de Ashbee s’inspirent du travail de Morris, mais n’en n’ont ni le souffle épique, ni l’originalité. Du vivant de Morris, Ashbee gravitait autour du cercle des préraphaélites de seconde génération, tout en ne recevant que peu d’encouragements de Morris lui-même, qui le trouvait intellectuellement « suspect ». Morris pensait en effet que Ashbee préférait que le système capitaliste soit réformé et non pas renversé, ce qui suffisait largement pour tomber en disgrâce. Néanmoins, deux ans après la mort de Morris, Ashbee racheta une grande partie du matériel des Kelmscott Press, ce qui constitua pour lui une victoire matérielle symbolique post mortem sur le mépris de Morris. Mais les livres des Essex House Press ne présentent pas autant d’intérêt que ceux des Kelmscott Press, dont ils n’étaient au départ que des imitations serviles ou maladroites. Les livres de Morris ayant dépassé en notoriété les cercles bibliophiliques, les livres de Ashbee se trouvèrent bientôt en concurrence directe avec ceux d’éditeurs commerciaux imitant le style de Morris.

Une autre private press britannique, sans doute plus originale mais marchant également dans les traces de Morris, est celles des Dove Press. Elles sont le fruit de la collaboration d’amis de Morris, Cobden-Sanderson et Emery Walker. Elles reflètent à plus d’un titre le legs direct, intellectuellement parlant, des Kelmscott Press de Morris, mais s’en différencient assez vite, ce qui leur confère une réelle originalité, une inspiration qui réussit à s’émanciper du modèle. En effet, Cobden-Sanderson ne partageait pas l’enthousiasme de Morris pour les ouvrages du XVe siècle, préférant largement les productions du XVIe siècle italien ou français. C’est en cela que le transfert esthétique des Kelmscott Press aux Doves Press est remarquable : les indications de Morris quant à l’honnêteté, à la beauté et à la qualité sont suivies et bien comprises, mais les créateurs s’émancipent de la ligne si particulière du maître. Le design de ces livres est plus simple, plus dépouillé, en un mot peut être, plus moderne. Mais ils n’eurent qu’un succès limité car, s’ils ont finalement gommé certains excès des Kelmscott Press, ils en ont aussi annihilé l’originalité et l’exubérance. Les livres des Doves Press sont parfaits, parfaitement froids, ordonnés, raisonnables, chacun étant le clone immaculé du précédent.

A la poursuite des transferts esthétiques morrissiens, il faudrait aussi citer les Vale Press de Charles Ricketts mais ce type de productions, s’il s’inspire au départ des principes de Morris, se rattache plus au livre Art nouveau. Il reste néanmoins primordial de les lier à un autre exemple, le seul exemple de transfert franco-britannique. Située entre le XIXe siècle finissant et le début des années 1900 se trouve ainsi une œuvre originale et en partie sous influence préraphaélite : les Eragny Press de Lucien Pissarro. Cet exemple nous semble particulièrement important, car il représente le chaînon manquant entre l’art de Morris et la France.

Né le 20 Février 1863 à Paris, Lucien Pissarro est le fils aîné du peintre impressionniste Camille Pissarro. Bien que l’on puisse penser que c’est parmi le cercle des peintres français de l’époque que le jeune Lucien tenta de trouver sa place sous la direction et les encouragements parfois étouffants de son père, il n’en fut rien. Ce n’est pas en France, mais en Angleterre, que Lucien Pissarro choisit de mener son existence, contribuant comme aucun autre artiste à relier par son esthétique si particulière les principes de William Morris et les cercles parisiens néo-impressionnistes, et traçant ainsi sa voie propre, atypique et inattendue à travers l’histoire européenne du livre. Dès son plus jeune âge, il décida de se lancer dans une carrière artistique. Il commença tôt l’apprentissage du dessin et exposa dès 1884 avec la Société des Artistes Indépendants. Ses contacts avec les artistes parisiens étaient bien sûr facilités par la position de peintre reconnu et admiré que son père Camille avait acquise depuis les années 1880.

Très tôt dans son enfance Lucien Pissarro fut fasciné par l’art du livre, la décoration et les illustrations. C’est ainsi que treize dessins qu’il avait prévus pour illustrer un livre d’enfants furent présentés lors de la dernière exposition impressionniste de 1886.

Différents exemples de ces expérimentations de jeunesse sont conservés à l’Ashmolean Museum d’Oxford où se trouvent les Pissarro Archive. Jeune homme, Lucien Pissarro poursuivit l’illustration d’autres livres, mais personne ne prit ses travaux en considération, notamment parce que son goût pour la couleur rendait ses essais beaucoup trop chers à publier. C’est aussi dans ses jeunes années que l’aura britannique commença à se percevoir, et ses réalisations du milieu des années 1880 furent particulièrement inspirées d’illustrateurs comme Kate Greenaway ou Walter Crane. De plus, sa famille possédait une collection complète et significative de journaux anglais illustrés, comme Once a Week. Il fut envoyé à Londres en 1883 pour quelques temps, afin de perfectionner son anglais chez son oncle, où il séjourna en définitive un an.

Durant cette année passée à Londres, il semble que Lucien Pissarro eut vent de la révolution que William Morris déclenchait dans les arts décoratifs, même si sa correspondance avec son père ne l’établit alors pas clairement. Il semble également que dès 1883 Lucien Pissarro se soit imprégné des idées réformatrices britanniques. Il revint en France en mars 1884 pour aider sa famille à s’installer à Éragny-sur-Epte, village normand où son père avait finalement acheté une maison. C’est d’ailleurs du nom de ce village où se trouvait la demeure familiale qu’il baptisa ses presses, tout comme William Morris le fit pour les siennes qui évoquent également un lieu.

Durant les six années passées en France avant son installation définitive en Angleterre, Lucien Pissarro partagea son temps entre Éragny et Paris. A Éragny, il peignait avec son père, tandis qu’à Paris il obtint un emploi dans l’entreprise Manzi où il étudia l’art de l’imprimeur et du graveur sur bois. En 1885, Lucien Pissarro et son père entrèrent plus étroitement en contact avec Georges Seurat, Paul Signac et Félix Fénéon, qui appartenaient à l’avant-garde artistique parisienne et à des cercles politiques socialistes ou anarchistes – certains furent aussi les fondateurs de mouvements comme le pointillisme et le néo-impressionnisme. Grâce à ces nouveaux contacts, il put commencer à publier certains de ses dessins dans nombre de revues de l’époque. Le travail le plus important décroché est l’illustration des Infortunes de Mait’Liziard, publiées dans La Revue Illustrée le 15 Juin 1886, et qui ne remporta qu’un succès mitigé, ses bois gravés étant jugés trop grossièrement réalisés.

D’autres illustrations ou bois gravés parurent à la même époque dans Le Chat Noir, La Vie Moderne ou encore le journal anarchiste du Père Peinard. Lucien Pissarro s’émancipe alors de l’influence de son père et commence à acquérir une stature artistique personnelle. Il présenta ses travaux en 1886 à la dernière grande exposition impressionniste, ainsi qu’à la seconde session de la Société des Artistes indépendants. Un an plus tard, il fut admis à exposer avec les XX en Belgique et, en 1889, chez Durand-Ruel. Ses bois gravés remportèrent un succès d’estime, mais insuffisant pour obtenir une notoriété significative. Ayant donc sans doute en tête le dynamisme des arts décoratifs britanniques et leur renouveau, c’est vers la Grande-Bretagne que Lucien Pissarro fonda dès lors ses espoirs25. Il partit de France pour s’installer définitivement en Grande-Bretagne en 1890, l’année même de la fondation des Kelmscott Press.

Grâce à une lettre au poète John Gray écrite par son ami Fénéon, il fut introduit dans le groupe où se trouvait entre autre Charles Ricketts. C’est là qu’il découvrit en détail les théories esthétiques de John Ruskin. En décembre 1890, il écrit à son père26 :

Ricketts m’a dit qu’il voulait être une sorte de Morris du livre et d’illustration et naturellement à ce moment là j’aurai ma place toute trouvée (…), je pourrais faire imprimer mes gravures et même les imprimer moi-même.

Cette allusion à William Morris est d’autant plus intéressante qu’à cette date, les Kelmscott Press n’avaient encore rien édité et que Ricketts ne savait sans doute pas grand chose des intentions de Morris pour ses presses. Cette impression est confirmée par un autre extrait de la correspondance entre Lucien Pissarro et son père. Ainsi, au mois d’avril 1891, il écrit à nouveau à Camille27 :

L’ambition de Ricketts est de faire pour le livre quelque chose dans le genre de ce que Morris a fait pour le meuble.

C’est d’ailleurs ainsi que Ricketts fonda ses Vale Press en 1896, réalisant une synthèse entre le style néo-gothique de Morris et l’Aesthetic Movement. En 1892, Lucien Pissarro épousa Esther Bensusan, une jeune femme rencontrée lors de son premier séjour en Grande-Bretagne et qui collabora aux Eragny Press sa vie durant.

Le premier livre édité par les Eragny Press fut The Queen of the Fishes : an adaptation of a fairytale of Valois, by Margaret Rust, tiré à 150 exemplaires en 1894. Grâce à l’aide financière de Camille, Lucien put acheter une petite presse à bras pour imprimer ses bois gravés. Pour ce qui est du texte, il reproduit son écriture en usant d’un processus de publication décrit dans son prospectus A printed manuscript decorated with pictures. Mais bien que The Queen of the Fishes porte déjà le colophon des Eragny Press, ce livre fut publié par Ricketts aux Vale Press, Lucien Pissarro ne possédant pas à cette date le matériel nécessaire pour maîtriser tout le processus de production. Il reflète son amour pour les livres et les contes pour enfants. Le conte est aussi une image de la destruction de la beauté de l’enfance par le monde adulte.

Feuilletons l’ouvrage : nous sommes frappés par l’adéquation du fond et de la forme de ce petit livre, qui présente des traits plutôt arrondis et des motifs représentatifs du monde enfantin chéri par Lucien Pissarro. L’influence française du patronage paternel impressionniste est très visible dans le traitement général du livre, qui reflète les choses simples et naïves envers lesquelles Camille essaya de sensibiliser très tôt son fils. Ce premier essai, intéressant en tant que tel, reste très éloigné des caractéristiques générales que l’on peut dégager des livres des Kelmscott Press et ne rend pas encore compte de la pleine puissance de l’art de Lucien Pissarro.

Sans relater d’une façon exhaustive les productions des Eragny Press, deux exemples peuvent illustrer l’influence tardive mais existante des travaux de Morris sur ceux de Pissarro. Les Moralités légendaires, de l’écrivain symboliste Jules Laforgue, fut publié en deux volumes en 1897 et 1898 : 220 exemplaires furent distribués à parts égales entre la France et la Grande-Bretagne, Lucien Pissarro essayant de toucher les deux marchés. Les Moralités Légendaires sont une réinterprétation d’histoires traditionnelles où des personnages bien connus, principalement féminins, réapparaissent sous une version rénovée et ironique. On y retrouve par exemple Ophélie ou Salomé. Le personnage de Salomé erre dans les bois et lance un regard inquiet par-dessus son épaule. Sa pose maniériste, les différentes lignes de tension contradictoires traversant les dessins, en font un personnage beaucoup plus fort graphiquement que ceux de The Queen of the Fishes. Il ne s’agit plus ici d’un conte pour enfants, mais pour adultes, dont le style évoque les silhouettes des femmes Art nouveau. Cette première impression est confirmée par la figure d’Ophélie, toute en longueur. Si l’assurance est plus grande dans ces illustrations, le trait simple n’est pourtant pas totalement exclu de ce livre, même s’il s’inspire de sources préraphaélites. Cette évolution graphique, cette mise en page plus dense valurent à Lucien Pissarro de se faire amicalement reprendre par son père qui l’accusa de basculer dans le camp du préraphaélisme anglais, ce qui, pour un impressionniste français représentait une voie à ne pas suivre. Le syncrétisme réalisé de fait entre le courant impressionniste français et le préraphaélisme anglais peut donc se remarquer dès la publication des Moralités Légendaires en 1897.

En 1902 paraît Histoire de Peau d’Ane, éditée par les Eragny Press. Si nous observons l’une des planches de ce livre, nous y retrouvons une ressemblance avec celles des Kelmscott Press, en particulier des illustrations de bois gravés beaucoup plus sophistiquées, très finement travaillées ainsi qu’une marge florale très décorée. En ce sens, cet ouvrage représente bien l’esprit de synthèse dont a su faire preuve Lucien Pissarro, qui a pris le meilleur des courants contemporains français et britanniques pour créer un art particulier et original, représentatif des grandes tendances traversant l’Europe du livre au début du XXe siècle. En 1898, Lucien Pissarro et Charles Ricketts publièrent un essai intitulé De la typographie et de l’harmonie de la page imprimée qui est pour leurs travaux l’équivalent de ce que William Morris a voulu transmettre dans son Aims in founding the Kelmscott Press.

Dans De la typographie, on retrouve l’idée suivante :

L’illustration doit donner au livre l’accompagnement du geste et du décor, peut-être aussi un élément ajouté de poésie visible.

Pissarro et Morris semblent avoir réussi ce pari de faire du livre un objet aussi respectable par son fond que par sa forme, un tout, précieux et indispensable.

Contrairement à d’autres presses personnelles, les Eragny Press ne furent pas une opération lucrative, bien au contraire. Mais, si leur succès commercial reste mitigé, leur intérêt historique est incontestable, car il représente l’un des rares exemples de synthèse et d’appropriation de courants aussi différents que ceux des Arts and Crafts anglais et de l’impressionnisme français. L’échec relatif de leur vente repose d’ailleurs sur cet art de la synthèse pourtant réussi. Les livres des Eragny Press semblent avoir eu du mal à trouver une réelle audience, d’un côté et de l’autre de la Manche, car ils semblaient finalement sans doute esthétiquement trop français pour des Anglais et trop anglais pour des Français.

Ce n’est donc pas par la France mais par la Belgique que les idées de Morris traversèrent la Manche. Dès 1894, les visiteurs du salon de la Libre Esthétique de Bruxelles eurent la possibilité de découvrir des livres des Kelmscott Press qui eurent, d’après le magazine Studio d’avril 1894, une réception triomphale. Une exposition similaire, et tout aussi réussie, eut lieu la même année à Anvers. Mais c’est certainement en Allemagne que la patte esthétique de Morris se retrouve de la façon la plus patente, principalement grâce à l’intérêt que le comte Kessler, fervent admirateur du travail de Morris, porta à l’art du livre. On retrouve dès 1898 dans le Zeitschrift für Bücherfreunde une rétrospective complète des publications des Kelmscott Press incluant des fac-similés. Puis, en mai 1905, une exposition des travaux des Kelmscott Press et des Doves Press fut organisée à Weimar où le comte Kessler ne tarda pas à présider à la fondation de ses propres Cranach Presse. La sphère d’influence de Morris se retrouve ainsi dans la constitution de diverses presses personnelles germaniques, dont en particulier les Janus Presse et très certainement dans la sphère commerciale de qualité qui est celle de l’Insel Verlag à ses débuts.

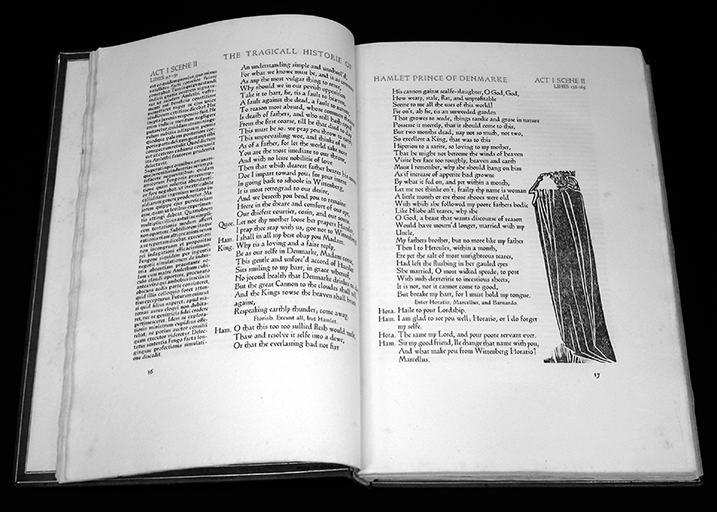

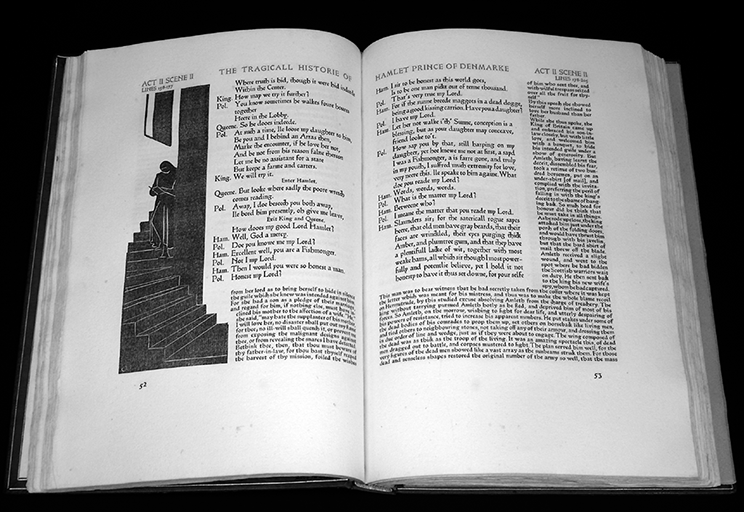

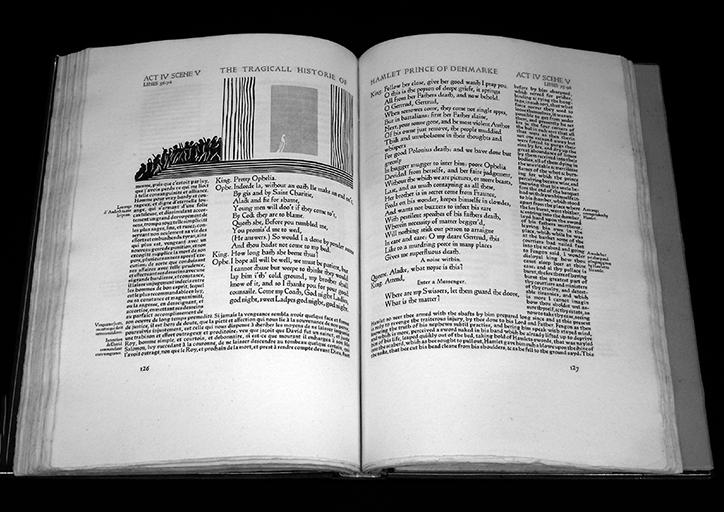

Pour finir, qu’est-il réellement resté de ces expérimentations du préraphaélisme anglais de première et de seconde génération, et de celles de William Morris en particulier ? Très certainement, des principes esthétiques généraux, érigeant l’harmonie de la page imprimée en dogme, sublimant les principes architecturaux de la mise en page, soulignant l’égale importance que l’on doit attacher au texte, à l’illustration et à leur combinaison. Un livre plus que tout autre véhicule encore selon nous l’esprit de Morris entre les deux guerres, se détachant de lui par la simplicité et la pureté de ses formes, mais suivant ses principes de qualité et d’harmonie. Il s’agit d’une appropriation fine et superbe, défaite de toute influence servile, réinterprétée par les talents conjugués des artistes britanniques, français et allemands : le Hamlet, publié en 192828 par les Cranach Presse du comte Kessler, et auquel Eric Gill participa, véritable collaboration européenne, marquée profondément des enseignements de Morris. Ce livre, entrant de plain-pied dans la modernité du XXe siècle garde aussi cette cohérence esthétique parfaite des livres des Kelmscott Press. Une autre « cathédrale de poche », d’un genre nouveau, plus sobre et plus dépouillée où le texte et l’illustration restent au service l’un de l’autre. Où ils jouent et se répondent en parfaite chambre des échos. Un Tout, encore. Une œuvre d’art totale. La rémanence d’une conviction intime et profonde de ce que doit être le Livre Idéal.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Susan P. Casteras, Pocket Cathedrals, Pre-Raphaelite Book Illustration, Yale, Center for British Art, 1991.

Peter Faulkner, « Ruskin and Morris », dans The Journal of the William Morris Society, London, William Morris Society, automne 2000, no 1, pp. 6-17.

Jean Gattegno, William Morris, contre l’art d’élite, Paris, Hermann, 1985.

Marcella Genz, A History of the Eragny Press, 1894-1914, London, Oak Knoll Press, 2004.

Kenneth. L. Goodwin, A Preliminary handlist of manuscripts and documents of William Morris, London, William Morris Society, 1983.

Gutenberg Museum, Auf der Suche nach dem idealen Buch : William Morris und die Chaucer Ausgabe der Kelmscott Press von 1896, Mainz, Gutenberg Museum, 1996.

Laurence Le Quesne, Victorian thinkers : Carlyle, Ruskin, Arnold, Morris, Oxford, New York, Oxford University Press, 1993.

Fiona MacCarthy, William Morris : a life of our time, London, Faber and Faber, 1994.