Georges Charpentier (1846-1905), le plus Parisien des éditeurs

Virginie Meyer

Un rire a retenti dans l’antichambre. (…) Sans quelques cheveux blancs mêlés à ses longs cheveux noirs, on le prendrait pour un adolescent. Il est mince et joli garçon, avec un menton légèrement pointu, nuancé de bleu par une barbe drue et soigneusement rasée. (…) Créé pour le mot sympathique à moins que le mot n’ait été inventé pour lui, l’éditeur Georges Charpentier s’avance…1

Esquissé par Guy de Maupassant, voici le portrait d’un éditeur peu commun au tempérament d’artiste et de lettré, ami intime d’Émile Zola, mécène des impressionnistes, habitué des premières et des salons. Prenant la suite de son père en 1871, il dirige la maison d’édition familiale qu’il doit céder à son associé, Eugène Fasquelle, en 18962. Parisien, Georges Charpentier l’est parce qu’il est né à Paris et qu’il y exerce – quai du Louvre puis rue de Grenelle –, mais surtout parce que sa personnalité et son mode de vie l’inscrivent dans cette capitale des livres et de la culture qui voit naître la librairie de masse.

Dans cette « deuxième révolution du livre » qui est celle de l’industrialisation et de la consommation de masse, l’éditeur peut compter sur son « flair de vieux parisien » vanté par Léon Daudet. Dans l’univers du livre en effet, le XIXe siècle industriel n’est pas seulement celui des innovations techniques. C’est l’ensemble du marché du livre qui se trouve bouleversé en profondeur pour s’organiser autour d’une figure nouvelle : l’éditeur s’impose alors comme le maillon central du champ littéraire. La pression financière s’accroît sur les épaules de cet entrepreneur un peu particulier, qui se pense aussi comme un intellectuel. Pour limiter la prise de risque, l’investisseur n’a pas d’autre choix que de vendre vite et au plus grand nombre, ce qui fait entrer le marché du livre dans une logique commerciale mettant l’accent sur l’offre davantage que sur la demande.

Le soir du fameux dîner Trapp, le 16 avril 1877, Edmond de Goncourt voit dans la jeune génération naturaliste une « armée nouvelle en train de se former ». En écho à ce ton très offensif des contemporains, les historiens usent volontiers de la métaphore du champ de forces pour décrire la vie littéraire parisienne. A leur image, nous utiliserons le champ lexical de la guerre pour décrire les stratégies multiples mises en œuvre par les éditeurs pour conquérir toujours plus de lecteurs. La compétition acharnée suppose en effet de déployer un large éventail de procédés promotionnels et de soigner son image de marque. C’est précisément ce que rappelait le critique Ferdinand Brunetière à ses confrères écrivains en 1896, à l’heure où Georges Charpentier se retirait des affaires :

Pour nous assurer le légitime profit de nos travaux, il n’y a rien qui vaille le zèle et la notoriété d’une grande maison d’édition…3

LA POLITIQUE DE COLLECTION : GUERRE DE MOUVEMENT OU GUERRE DE POSITION

Le Ventre de Paris d’Émile Zola, troisième roman de la série des Rougon-Macquart, fait de la capitale un organisme vivant, dont le quartier des Halles constitue le ventre. Les deux hommes, Zola et Charpentier, ont signé un contrat le 22 juillet 1872, par lequel l’auteur s’engage à donner deux romans par an en échange d’une rente mensuelle de 500 f. C’est le premier roman de Zola qui paraît dans la collection principale de son éditeur, la « Bibliothèque Charpentier », le 19 avril 1873. Fruit de l’action volontariste d’éditeurs bien décidés à élargir le marché du livre, la collection éditoriale figure en effet parmi les innovations de produit les plus fécondes de la période. Elle est au cœur des politiques éditoriales, et constitue une arme redoutable dans la bataille que se livrent les maisons d’édition4.

L’inventeur de la collection éditoriale n’est autre que le propre père de Georges Charpentier, Gervais Hélène, qui lance en 1838 la « Bibliothèque Charpentier ». L’innovation est à la fois technique et commerciale : l’adoption d’un nouveau format permet une édition de qualité pour un coût moindre, ce qui autorise à baisser le prix de vente du livre en se rattrapant sur l’augmentation des tirages. L’ambition intellectuelle de son fondateur est de constituer une sorte de bibliothèque de « l’honnête homme » de son temps :

C’est ce petit nombre d’ouvrages, élite de notre littérature moderne, que nous [voulons] reproduire dans cette collection en y rattachant ceux de nos anciens auteurs qu’on relit tous les jours ainsi que de bonnes traductions des chefs-d’œuvre étrangers. En un mot nous [voulons] établir pour les hommes de goût de notre époque une bibliothèque vraiment choisie5.

La « révolution Charpentier » est également révolution éditoriale, dans le sens où la « Bibliothèque Charpentier » préfigure la collection moderne, selon le principe de l’objet industriel normalisé suivant toujours la même présentation et vendu au même prix. Cette innovation permet de rationaliser la pratique professionnelle – éviter les opérations désordonnées – pour mieux partir à la conquête des différentes catégories de lecteurs. Il n’est pas besoin de rappeler le succès de cette pratique éditoriale. Au début des années 1850, la lutte acharnée entre Jacottet et Bourdilliat, propriétaires de la Librairie nouvelle, et Michel Lévy se joue à coup de collections concurrentes qui permettent de poursuivre la baisse des prix de vente. Au fil du siècle, les collections sont multipliées et déclinées pour séduire les publics les plus variés.

Comment Georges Charpentier a-t-il mis à profit cet héritage et maintenu sa place dans un marché aussi concurrentiel ? Dans la guerre de mouvement, l’éditeur est plutôt prudent, pour ne pas dire hésitant. A côté de la « Bibliothèque Charpentier », d’autres collections, la plupart illustrées, font leur apparition à partir de 1876. Le catalogue commercial6 de 1896 présente de façon structurée ces différentes séries, caractérisées par une « mise en livre » (format, illustration) et un prix fixe : 4 f. pour la « Petite Bibliothèque Charpentier » avec deux eaux-fortes, puis 2,50 f. pour la « Nouvelle collection », avec une gravure et une couverture illustrée. De manière un peu tardive par rapport à l’ensemble du marché, les images font leur apparition sur les couvertures Charpentier, avec la « Nouvelle Collection » en 1890. Celle-ci s’adresse aux jeunes gens :

Le fait seul de la publication d’une œuvre dans la « Nouvelle Collection » est une garantie qu’elle peut être laissée sans contrôle entre toutes les mains, même entre celles des jeunes filles…7

La couverture vient appuyer l’argumentation, puisqu’elle montre une jeune fille absorbée dans sa lecture et tournant le dos à un serpent enroulé autour d’une colonne. Le message est clair : avec des lectures saines, pas de tentation ! Il s’agit de lutter contre les craintes du moment sur la lecture des femmes et des jeunes gens – mais aussi des classes populaires – en proposant une collection de romans qui constitue en elle-même un gage de moralité.

De manière générale, si Georges Charpentier a bien saisi l’intérêt du public pour l’illustration, il ne s’est pas engagé dans le mouvement profond de baisse des prix qui a fait le succès de certains de ses concurrents. Ceux-ci, comme Ernest Flammarion et plus tard Arthème Fayard, innovent par leur ambition de vendre davantage en tirant sur les prix. Mais, pour augmenter les ventes, les ouvrages doivent attirer les acheteurs en nombre, et l’illustration, notamment celle de la couverture, constitue un puissant argument publicitaire. Les tentatives tardives de Georges Charpentier, la « Nouvelle Collection » à 2,50 f. ou la « Collection Polychrome » de 1894-1895, qui reste à 3,50 f., montrent que l’éditeur ne se situait pas dans une logique de diffusion de masse.

Qu’elle porte ou non des illustrations, la couverture uniformisée de la collection est bien le premier élément qui doit attirer l’œil du client potentiel. De la locomotive de la « Bibliothèque des chemins de fer » de Hachette aux lettres «M» et «L » entrelacées de Michel Lévy Frères, de la simple couverture du volume broché au luxueux cartonnage d’éditeur, elle matérialise bien souvent aux yeux du public l’image de marque d’une maison. Lorsque Georges Charpentier est aux affaires, la couverture de la « Bibliothèque Charpentier », qui incarne peu à peu l’ensemble des qualités de cette collection phare, ne connaît aucun bouleversement. Dépourvue de marque distinctive de l’éditeur, elle doit son élégance à la sobriété de son décor. Si la couleur jaune a été utilisée par de nombreux éditeurs, elle reste intimement liée à l’image de la maison Charpentier. Joris-Karl Huysmans en témoigne lorsque qu’il remercie Edmond de Goncourt d’avoir usé de son influence pour appuyer ses Sœurs Vatard en 1878 :

Mes petites brocheuses sont assurées maintenant de se promener vers la miautomne, en belle robe jaune, dans les vitrines des libraires8.

Nous voyons bien que, comme une pièce d’étoffe dans la vitrine du grand magasin « Au bonheur des dames », le livre s’expose désormais au regard de tous.

La guerre de position semble mieux réussir à Georges Charpentier, si l’on en juge par le destin de la « Bibliothèque Charpentier », dont la réputation ne s’est jamais démentie. A la mort de son fondateur, elle constitue le meilleur atout du jeune éditeur que la profession accueille avec bienveillance, assurée qu’il « saura maintenir à la Bibliothèque dont il porte le nom sa juste célébrité »9. A l’Exposition universelle de Paris de 1878, la maison d’édition obtient une médaille d’argent qui souligne que

les auteurs les plus populaires, qui savent combien une œuvre gagne à être intelligemment présentée au lecteur, (…) tiennent à honneur à figurer dans cette collection (…) dont la vogue ne se ralentit pas10.

Au milieu des années 1880, elle accède au rang de valeur sûre du paysage éditorial, puisque « la couverture jaune des Charpentier est une marque de fabrique qui ne trompe jamais »11. Pour l’Exposition universelle de 1900 encore, quatre ans après la reprise de l’entreprise par Eugène Fasquelle, son prestige est intact : « Tout le monde connaît la bibliothèque Charpentier »12.

Cette remarquable continuité ne parvient toutefois pas à masquer la relative ambiguïté de sa politique éditoriale. En effet, par comparaison avec ses confrères, Georges Charpentier oscille entre deux modèles : celui des petits éditeurs qui se concentrent sur un genre littéraire ou sur un secteur du marché, et celui des grandes maisons de littérature générale, qui diversifient leur production mais pour lesquelles la découverte de nouveaux talents n’est plus une priorité. La marge de manœuvre est donc étroite : il s’agit d’être à la fois « l’éditeur du naturalisme », ce qui implique une certaine forme d’audace, et celui de la « Bibliothèque Charpentier », c’est-à-dire conserver une vision universaliste conforme aux ambitions de son fondateur. La couverture jaune de la « Bibliothèque Charpentier » incarnera donc le compromis entre ces deux tendances. Elle évoque à la fois « une notoriété vaguement scandaleuse de volumes à ne pas mettre entre toutes les mains »13 et la continuité d’une collection qui s’adresse depuis près de soixante ans à la même bourgeoisie libérale.

OCCUPER L’ESPACE PUBLIC PARISIEN

La « deuxième révolution du livre » a engendré une nouvelle logique commerciale qui paraît bien familière aux consommateurs du XXIe siècle que nous sommes : le client, informé par des procédés publicitaires de masse, se trouvera par hasard devant le livre (dans une vitrine, une bibliothèque de gare, etc.) et l’achètera14. Ainsi, les éditeurs ont compris que la destinée du livre ne se joue plus à l’intérieur de la boutique mais dans un espace public élargi. Nous sommes alors en plein « siècle de la presse », qui amène à la lecture de nouvelles couches de la société. Certes la concurrence est rude pour l’édition, puisque c’est sous la forme du journal, du magazine et du périodique que l’imprimé est présent le plus largement dans la société. On redoute que « la presse [ne] tue le livre », mais les éditeurs les plus habiles savent aussi s’en faire une alliée. Nombreux sont ceux qui, comme Louis Hachette, créent des organes de presse pour se constituer un vivier d’auteurs et valoriser leur catalogue.

L’éditeur Georges Charpentier n’échappe pas à ce phénomène. Profitant de la vogue des revues littéraires, il crée en 1879 La Vie moderne, un journal illustré qu’on a longtemps considéré comme un organe de soutien des impressionnistes. L’art et la littérature constituent en effet ses domaines de prédilection. Les impressionnistes, mais aussi un ensemble de peintres qualifiés de « modernes » par rapport à la peinture académique, font l’objet de louanges répétées, notamment lors des comptes rendus du Salon annuel. Des peintres largement méconnus, pour ne pas dire méprisés, comme Pierre-Auguste Renoir ou Claude Monet, sont invités à exposer leurs œuvres dans les bureaux de la revue où les promeneurs des boulevards peuvent les voir. D’autre part, des extraits de livres à paraître, des rubriques bibliographiques et des articles de critique littéraire mettent en avant les nouveautés. Néanmoins, l’éditeur ne s’appuie pas autant qu’il le pourrait sur cette publication pour valoriser son catalogue. Entre 1879 et 1883 (période pendant laquelle le journal est entre ses mains), l’espace accordé à ces rubriques se maintient tout juste avec une tendance à la baisse. La critique littéraire reste majoritairement consacrée aux auteurs de la maison, mais au sein des rubriques bibliographiques, les nouveautés Charpentier sont traitées sur le même plan que ses concurrentes. A titre de comparaison, L’Univers illustré propose quant à lui une rubrique intitulée sans fards : « En vente chez Calmann Lévy ».

La revue ne se contente pas de traiter l’actualité de la vie littéraire et artistique, mais elle s’attache à tous les événements de la vie parisienne, notamment ceux qui permettent sa propre autocélébration. Comme aujourd’hui, la philanthropie est mise en scène à travers de grands événements mondains relayés par la presse. Ainsi,

le jeudi 18 décembre 1879, il y eut à l’Hippodrome une grande fête organisée par la Presse parisienne au bénéfice des victimes de l’inondation de Murcie, et la Vie moderne résolut d’y prendre part15.

Comme le raconte Émile Bergerat dans ses mémoires, co-fondateur de la Vie moderne, le but de l’opération est moins de participer à cet élan de solidarité internationale que

d’embêter l’Illustration, et du même coup le Monde illustré, nos gêneurs, et d’arborer notre rivalité dans ce Camp du Drap d’Or de la Charité française par une manifestation d’art, disait Zizi [surnom de Georges Charpentier], « espatouflant »…

Chaque organe de presse doit construire son pavillon. La une du numéro du 3 janvier 1880 présente la foule qui se presse devant celui de la Vie moderne richement décoré par Daniel Vierge :

Le pavillon de la Vie moderne, établi sur quatre poteaux tournés en lance de tournoi, couvert d’un dais fleuronné d’arabesques, drapé de banderoles de velours incarnat qu’écussonnaient les armoiries (…) des divers « royaumes » d’Espagne, accapara tout le succès du festival. Daniel Vierge y avait résumé en quatre mètres carrés l’expression totale du génie hispano-mauresque. Deux massiers, magnifiques dans leurs dalmatiques de pourpre liserée d’or, la masse sur l’épaule et coiffés de la toque noire à plumes blanches, se dressaient au pied de l’estrade et n’y bougèrent pas plus que sous l’œil de Charles-Quint.

Comme aujourd’hui, il est souhaitable qu’une célébrité prête son concours pour faire affluer les dons : Émile Bergerat et Georges Charpentier vont donc prier Sarah Bernhardt de « mener la criée ». En effet, les deux hommes

ont imaginé l’amusement de vendre aux enchères des mirlitons autour desquels étaient roulés des vers humoristiques autographes, et des tambours de basque sur lesquels les peintres célèbres, tels que Berne-Bellecour, de Liphart, Worms, Clairin, Casanova, Henner, Ribot, Adrien Marie, Gérôme, Vollon, Brun, Lewis Brown, Le Pic, Madrazo, Rico, Boldini, Stevens, Sarah Bernhardt, etc. avaient peint ou dessiné des sujets de genre. Ces mirlitons et ces tambours de basque (…) n’ont pas produit au profit des pauvres moins de 16 000 f., presque le cinquième de la vente totale de l’Hippodrome…16

A la droite de l’image, on aperçoit en effet « Sarah en costume de doña Sol, aidée de Bianca vêtue en Carmen », en train de présenter un tambour peint à un petit groupe d’hommes en chapeaux haut de forme. Georges Charpentier n’en perd pas pour autant ses réflexes d’éditeur et de bibliophile, car il réalise pour cette occasion

un album de vers composé de six pièces lyriques autographes des maîtres ès rimes de l’heure imprimées à la main sur Chine par Charles Gillot en personne, et tirées à cinquante exemplaires. Victor Hugo ouvrait la marche avec une Orientale transcrite par lui-même et encadrée par Henri Scott ; Martin Rico s’était chargé de la bordure du poème de Théodore de Banville; Raymond de Madrazo avait «imagé» une séguedille de José Maria de Heredia ; Adrien Marie un sonnet de François Coppée, et Eugène Courboin la déclaration d’amour d’Armand Sylvestre aux femmes espagnoles. La sixième page était un dessin de Daniel Vierge autour de «Carmen» d’Émaux et camées (…) ; et c’était autant de chefs-d’œuvre, dessins et texte, un keepsake unique…

Face au succès de la vente, Georges Charpentier peut remercier la tragédienne d’avoir si bien servi l’image de la revue, et donc la sienne : « La Vie moderne est lancée, claironna Zizi, et grâce à vous. Vive Sarah !… »

Lorsque l’on compare le poids des différentes rubriques du journal, on constate que la revue est loin d’être subordonnée à des impératifs de publicité ou de propagande. Dans ses colonnes sont traités les sujets les plus divers, qui dessinent l’éventail des divertissements offerts à la bonne société parisienne (du yachting aux soirées mondaines, en passant par le théâtre ou les collections de bibelots). Truffée de gravures réalisées par les illustrateurs les plus célèbres du moment, la Vie moderne n’est pas l’une de ces petites revues d’avant-garde confidentielles qui foisonnent dans le quartier Latin. Elle s’adresse à un large public qu’elle entend avant tout divertir, en donnant à voir une vie parisienne à la fois frivole et brillante. L’installer en plein cœur d’un des quartiers les plus vivants et les plus chics de Paris, c’est d’ailleurs le meilleur service que Georges Charpentier pouvait rendre à ses peintres favoris afin d’élargir leur audience.

Au sens « physique » du terme cette fois, les murs de la capitale constituent un espace public colonisé lui aussi par de nouveaux modes de promotion, qui s’appliquent au livre aussi bien qu’à l’ensemble des objets manufacturés. Tout comme la couverture, l’affiche de librairie ou de presse doit capter le regard des chalands et des flâneurs. Un dessin d’Adrien Marie inséré dans le numéro du 25 octobre 1879 de la Vie moderne matérialise cette forme de « publicité moderne » – c’est le titre de l’illustration : dans la rue, le regard d’un promeneur est attiré par une affiche qui vante le dernier roman à la mode, Nana d’Émile Zola. En effet, à la veille de la publication du texte en feuilletons dans Le Voltaire, « ce nom est à l’infini sur tous les murs de Paris »17. Cela fait deux ans que Zola prépare ce succès de scandale – « Je rêve ici une Nana extraordinaire. (…) Du coup, nous nous faisons massacrer, Charpentier et moi »18. Jules Laffitte, directeur du Voltaire, compte lui aussi sur un coup médiatique pour relancer son journal et annonce dès le mois de mai 1879 « une suite de L’Assommoir appelée à produire la plus grande sensation ». Les deux hommes s’entendent pour mettre en place une campagne de lancement sans précédent (de nombreuses primes sont offertes aux lecteurs qui renouvellent leur abonnement), avant la publication en feuilletons du 16 octobre 1879 au 5 février 1880.

Deux ans après le succès foudroyant de L’Assommoir, Georges Charpentier travaille naturellement de concert avec Jules Laffitte pour faire grimper l’audience de son auteur fétiche. En effet, selon la logique de la médiatisation en train de se mettre en place, l’auteur connu constitue un capital que l’éditeur cherche à exploiter de façon systématique. Georges Charpentier n’en est pas à son coup d’essai, il a su très tôt profiter du parfum de scandale savamment entretenu par son ami. En décembre 1872 déjà, Zola se réjouit du « terrible tapage » occasionné par l’interdiction du Corsaire auquel il collabore, et signale que « Charpentier fait faire des affiches »19 pour stimuler les ventes des deux premiers Rougon-Macquart. Avant même le début de la publication de Nana, le directeur du Voltaire informe l’auteur de son plan de communication arrêté en commun avec l’éditeur :

Charpentier et moi avons songé aujourd’hui que nous pourrions reproduire les articles qui ont paru sur vous à l’étranger…20

Fin décembre, l’éditeur est toujours sur le pied de guerre, lorsqu’il montre au jeune Naturaliste Henry Céard « un prospectus de la traduction italienne de Nana, (…) dithyrambique d’un bout à l’autre… »21

L’ouvrage sort finalement en volume dans la « Bibliothèque Charpentier » le 14 février 1880. Le lendemain, Paul Alexis évoque cette « première en librairie » dans Le Figaro :

Dès l’aurore, l’assaut est donné à la librairie Charpentier. Dans la grande salle, large galerie de vingt-cinq mètres, on peut à peine passer, tant les paquets terminés, ficelés, étiquetés, et entassés les uns sur les autres, barrent le chemin. (…) Dans la rue Grenelle-Saint-Germain, une queue a dû se former dès la première heure (…). Toute la journée, la librairie Charpentier écoule ainsi son trop-plein. Un fleuve de papier qui se déverse ! Paris – la province – l’étranger – sont inondés de Nana…22

Une « Vue de la librairie Charpentier » par G. Bigot parue dans la Vie moderne du 21 février 1880 fait écho à ce texte. Le chroniqueur de la revue souligne lui aussi le caractère exceptionnel de ce lancement :

Nana a paru en volume. Pas fait pour les petites filles ce livre-là – les papas feront bien de ne pas le laisser traîner sur les tables. Cela n’empêche pas que l’œuvre dernière de Zola n’ait remporté un des plus étonnants succès de librairie qu’on puisse imaginer. Avant le jour de la publication, l’éditeur avait déjà reçu des demandes pour 55 000 exemplaires. Paul Alexis, qui est un grand calculateur, estime que cela fait tout juste 36 hectares de papier imprimé : une ferme en plein rapport. J’ai visité la galerie de l’éditeur la veille de l’émission. Quel entassement de ballots ! On aurait dit l’embâcle de la Loire !

Le premier tirage est de 55 000 exemplaires, contre 1500 à 5000 habituellement. Trois mois plus tard, on signale déjà la 82e édition ; en 1880 on est au 149e mille. C’est le deuxième plus gros succès de Zola au XIXe siècle23. L’affiche n’est pas un phénomène nouveau dans le monde du livre, puisque Balzac se plaignait déjà de son omniprésence, mais ce sont bien ces tirages exceptionnels qui sont sans précédent. Les attributs bourgeois du flâneur arrêté devant l’affiche – chapeau et parapluie – ne doivent pas nous tromper : les initiatives des éditeurs pour élargir le lectorat ont porté leurs fruits.

UN ÉDITEUR À LA CONQUÊTE DU TOUT-PARIS

Outre ces stratégies communes à l’ensemble de la profession, Georges Charpentier se dote d’une arme tout à fait originale pour donner à son nom un prestige incontesté : le salon de son épouse Marguerite Charpentier, dans leur hôtel de la rue de Grenelle, qui devient un pôle de la vie mondaine parisienne. Cette situation est quasiment unique dans le monde de l’édition des années 1870-1890. Si les liens des professionnels du livre avec le monde des lettres, de la presse et de la politique sont naturels et anciens, la vie mondaine des plus grandes fortunes de la profession paraît bien pâle à côté de celle d’un éditeur moyen aux finances fragiles comme Georges Charpentier. Là où l’antichambre et le grand salon de Louis Hachette peuvent accueillir une cinquantaine de proches, ce sont des centaines d’invités qui se pressent certains soirs rue de Grenelle. Au moment où Ernest Flammarion semble se sentir plus à l’aise dans un milieu de commerçants d’origine modeste, Marguerite Charpentier convie les artistes et les auteurs les plus divers qui côtoient les ténors du parti républicain et le grand monde parisien. Des soirées littéraires du début des années 1870 autour de Flaubert jusqu’aux réunions du camp dreyfusard, le salon Charpentier constitue bien une figure essentielle du Tout-Paris.

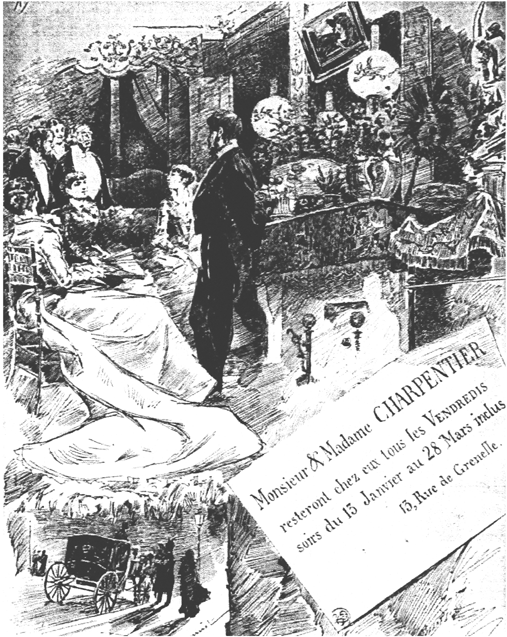

Les cartons d’invitations conservés dans les correspondances constituent une source précieuse, car le salon y est présenté sous un éclairage différent de celui des mémoires des contemporains. L’un d’eux24 représente en quelque sorte le vestibule de l’hôtel Charpentier : à gauche, un couple en tenue de soirée se tient sur le seuil, prêt à entrer ; en bas à droite, un assemblage d’objets (une partition, une palette, des livres, etc.) figure de façon allégorique les différents arts représentés, tandis qu’au milieu, un rideau s’ouvre sur le texte de l’invitation :

Monsieur et Madame Georges Charpentier resteront chez eux les Vendredis Soirs 7 et 21 Février, 7 et 21 Mars, 4 Avril

Cette composition pourrait nous paraître bien anodine, mais elle en dit long en réalité sur les Charpentier. Nous ignorons à quel artiste le dessin a été commandé, mais il est fort probable que la gravure ait été réalisée sur leurs indications. Nous serions donc en présence d’une sorte de manifeste qu’il nous faut déchiffrer. Sur les quelques centimètres carrés de cette invitation, l’artiste a concentré plusieurs éléments qui témoignent de l’ambition mondaine des Charpentier. Leur ex-gendre, le romancier Abel Hermant, a décrit

le caractère extrêmement bourgeois de ce milieu : le buffet, le luminaire, les extras, tout cela avait le même aspect simple et cossu25.

S’il parle de « genre classe moyenne », d’autres témoignages du faste de certaines réceptions nous montrent que les Charpentier entendent se hisser au niveau du grand monde. Ne reçoivent-ils pas plusieurs « belles dames du noble faubourg »26, aux bras du comte Robert de Montesquiou-Fezensac ? Ici, la bonne société parisienne est conviée à la fin de l’hiver pour la reprise de la saison mondaine. La moitié gauche de l’invitation évoque cet univers d’élégance et de raffinement. Le couple représente sans doute les convives, à moins que ce ne soit les hôtes eux-mêmes.

La traîne de la robe de soirée, peut-être de chez Worth, le couturier des Parisiennes fortunées, rappelle la tenue que Madame Charpentier arbore sur son portrait peint par Renoir, aujourd’hui au Metropolitan Museum of Modern Art de New York. Au-delà de la futilité de la mode, elle rappelle aussi la fascination qu’exerçaient sur plusieurs grands peintres présents aux soirées Charpentier, comme Édouard Manet ou Carolus-Duran, les toilettes des élégantes : leurs portraits, dont celui de Marguerite Charpentier, ou de sa sœur Isabelle Lemonnier, un des modèles favoris de Manet, constituent autant d’allégories de la Parisienne. L’habit noir quant à lui est « l’uniforme du monde » selon les mots d’Edmond de Goncourt. Une anecdote rapportée par le fils de Pierre-Auguste Renoir nous montre que quelques entorses à l’étiquette sont toutefois tolérées. Alors qu’il était en train de peindre dans la forêt de Marly, Renoir se souvint tout à coup qu’il était invité à un grand dîner chez les Charpentier, où il devait être présenté à Léon Gambetta, alors Président du Conseil. Accourant aussi vite que possible, il termina de s’habiller dans un fiacre :

Arrivé chez Charpentier, il remit solennellement son chapeau haut de forme, son cache-col, ses gants, au valet de chambre. Puis il retira son pardessus et entra dans le salon avant que l’homme éberlué n’ait eu le temps de l’arrêter. Un immense éclat de rire accueillit son apparition. Dans sa hâte, il avait oublié de passer son habit et était en bras de chemise. Charpentier, amusé, retira lui-même son habit. Tous les hommes en firent autant. Gambetta déclara que c’était tout à fait « démocratique ». Et le dîner continua avec la gaieté coutumière…27

Les Charpentier reçoivent ce beau monde dans un intérieur décoré selon le goût de l’époque, évoqué à travers quelques éléments de la composition comme les grandes palmes. La mode qui fait alors rage, c’est bien sûr celle des « japonaiseries », et les Charpentier ne font pas exception à la règle. Le vase et l’éventail viennent nous rappeler que les grands japonistes de la période reçoivent les honneurs du salon comme du catalogue. Un repas japonais est même organisé le 5 novembre 1878 en l’honneur d’Edmond de Goncourt, ami de la famille et fidèle de la maison d’édition. L’ensemble de la composition rappelle les intérieurs chargés dont l’époque fait ses délices. Une autre invitation dessinée par l’illustrateur Georges Jeanniot nous montre encore, dans un décor néo-XVIIIe, une cheminée surchargée de bibelots, notamment des sculptures à l’antique et des lampes d’inspiration japonisante. En dépit des difficultés financières de la maison d’édition, difficultés sensibles dès 1879, les ambitions mondaines des Charpentier ne se sont jamais démenties. Ne faut-il voir dans ces distractions qu’une recherche fébrile de plaisirs, cet « éréthisme mondain »28 dénoncé en 1890 par le sarcastique et solitaire Edmond de Goncourt ? S’il est indéniable que cette sociabilité fonctionne comme un marqueur social de la haute bourgeoisie, nous croyons les Charpentier animés par de plus nobles sentiments.

En bas à droite de la gravure, un savant assemblage d’objets allégoriques symbolise l’alliance des arts. Pour la musique, une lyre et une partition évoquent les compositeurs reçus par Marguerite Charpentier, comme Emmanuel Chabrier, Jules Massenet, ou Camille Saint-Saëns. Joris-Karl Huysmans se moque-t-il d’eux, quand il se souvient être allé voir « des messieurs qui ont des cheveux longs, des nez blêmes et des airs inspirés, taper à tour de bras sur une commode qui rend des sons »?29 Les Charpentier reçoivent aussi les gloires du cabaret dans les années 1890, au grand désespoir d’Edmond de Goncourt qui hasarde un curieux parallèle avec les attentats anarchistes qui secouent alors la capitale :

Ah ! les chansons de Bruant dans les salons et la dynamite sous les portes cochères ! Ce sont deux annonces bien symptomatiques de la fin des temps bourgeois…30

La palette et les pinceaux pourraient être ceux de Pierre-Auguste Renoir, le « peintre ordinaire » de la maîtresse de maison comme il se désigne lui-même, ou de ses camarades Claude Monet, Alfred Sisley ou Edgar Degas. Les Charpentier collectionnent les tableaux impressionnistes depuis 1875 (un an après le scandale provoqué par Impression Soleil levant de Monet) et soutiennent financièrement ces artistes alors dans la misère. Paul Cézanne se rend également rue de Grenelle, mais selon le marchand de tableaux Ambroise Vollard, « le lieu était trop mondain pour qu’il pût lui plaire »31. Ce goût pour la peinture nouvelle ne les empêche pas d’apprécier en même temps des peintres mieux en cour comme Jean-Jacques Henner, grand prix de Rome et membre de l’Académie des Beaux-arts, vieil ami de la maison, très coté dans les cercles républicains.

Les plumes, la presse ou les livres évoquent quant à eux le monde de la littérature et du journalisme, majoritaire lors des réceptions rue de Grenelle. Alphonse Daudet déplore en 1879 la disparition du

vrai salon littéraire, le salon où, autour d’une Muse avenante et mûre, des gens de lettres ou se croyant tels s’assemblent une fois par semaine pour dire de petits vers, en trempant de petits gâteaux secs dans un petit thé.

Avec Madame Charpentier, cette modeste réunion est en effet remplacée par des « soirées à quatre cent invités », où toutes les tendances se croisent. Au cours de la soirée du dimanche 3 mars 1895 donnée en l’honneur d’Edmond de Goncourt tout juste promu chevalier de la Légion d’honneur, les convives qui viennent admirer les débuts de la chanteuse de cabaret Yvette Guilbert dans un salon bourgeois appartiennent à différentes écoles littéraires : les romanciers de la mouvance naturaliste bien sûr, vedettes du catalogue Charpentier (Alphonse Daudet, Émile Zola, Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, etc.), mais aussi des auteurs de théâtre à succès (Édouard Pailleron, Victorien Sardou, Alexandre Dumas fils) et des adeptes du roman psychologique (Paul Hervieu, Pierre Loti, Marcel Prévost).

Cet combinaison d’objets, mis sur le même plan sur le carton d’invitation, montre bien l’ouverture d’esprit de Madame Charpentier et son art de réunir des personnalités de milieux et de sensibilités différents. Toutefois, un attribut brille par son absence, qui serait celui du monde politique, pourtant essentiel pour le salon Charpentier. En effet, les Charpentier ne se contentent pas de juxtaposer des talents, ils se veulent des mécènes actifs, au grand désespoir d’Edmond de Goncourt :

Madame Charpentier parle en boutiquière de l’utilité pour nous, pour nos livres, de l’introduction des hommes politiques dans son salon32.

Dans le domaine artistique, l’effet est à peu près nul, puisque Renoir ne reçoit jamais les commandes publiques espérées. Les réseaux politiques mis à profit par les Charpentier sont tout aussi aléatoires pour le monde littéraire. En 1878-1879, malgré ses excellentes relations avec Léon Gambetta, le couple éprouve des difficultés à faire obtenir à Gustave Flaubert, dans la gêne, un poste de bibliothécaire lui permettant de subsister. Ils sont plus chanceux avec Émile Zola, qui est décoré de la Légion d’honneur en 1888 dans le salon de Marguerite Charpentier. Ainsi, ce subtil mélange des genres ne résulte pas seulement de la volonté d’une maîtresse de maison soucieuse de l’éclat de son salon, mais aussi de l’habileté d’un éditeur intéressé à la réussite de ses auteurs.

Si cette invitation nous en dit plus long qu’il n’y paraît sur la physionomie du salon, elle nous donne également quelques éléments pour mieux comprendre quel éditeur a été Georges Charpentier. « Je n’ai pas à me plaindre de la façon dont j’ai compris mon métier »33, écrit-il à Zola à la veille de son retrait des affaires en 1896. La place accordée à cette forme ancienne de sociabilité qu’est le salon pourrait nous laisser croire, de prime abord, que nous avons affaire à un homme tourné vers les formules du passé. Ainsi en 1880, Émile Zola se félicite dans le Roman expérimental que l’écrivain puisse vivre de sa plume sans se soucier des coteries ou des cénacles, dès lors que l’opinion qui compte est celle du grand public qui achète les œuvres. Il se montre très dur avec les salonnières de son temps, en dépit de son amitié avec les Charpentier : « Je sais bien que des femmes ambitieuses, les bas-bleus agités de notre démocratie, se piquent encore de recevoir les écrivains »34. Mais Zola est bien placé pour savoir que l’auteur ne peut se passer de la médiation de l’éditeur auprès du public. C’est ici qu’intervient un élément en apparence plus anodin de l’invitation, qui montre que Georges Charpentier avait une vision claire du marché du livre de son temps. En effet, le rideau en haut à droite ne rappelle pas seulement que des gens de théâtre, comme Sarah Bernhardt, figurent aussi parmi les convives. Tout comme la posture du couple, ce rideau souligne que l’éditeur est désormais en représentation sur la scène littéraire. Les éditeurs moyens qui n’ont pas la puissance financière d’un Hachette misent plus sur le capital symbolique et cherchent à donner d’eux-mêmes et de leur fonction une image de distinction. Georges Charpentier contribue tout particulièrement à l’affirmation du prestige culturel de l’éditeur : d’une certaine façon, il annonce ainsi les figures de Bernard Grasset, éditeur « médiatique » passé maître dans l’art de la promotion du livre, ou de Gaston Gallimard, véritable pôle du champ littéraire et artistique.

Le salon Charpentier n’est pas le simple caprice mondain de la fille de l’ex-joaillier de la cour impériale, mais une véritable arme au service de la maison d’édition. En dépit de toute une littérature sur la mondanité dangereuse qui épuiserait l’énergie créatrice de l’écrivain, et quoi qu’en disent Émile Zola ou Edmond de Goncourt – qui ont largement profité des réseaux de leurs amis – la vie littéraire se joue encore largement dans les salons jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Si nous avons adopté ce vocabulaire militaire pour évoquer le champ littéraire de la fin du XIXe siècle, c’est pour mieux faire ressortir, par contraste, l’image privilégiée dont jouit Georges Charpentier auprès de ses auteurs : « un ami pour les écrivains » selon Paul Alexis, « le plus accueillant et le moins commerçant des hommes » pour Léon Daudet. Et si la façon dont les auteurs parlent de leur éditeur était un reflet de leur propre perception du marché du livre ? La légende veut que le père de Georges, Gervais Charpentier, ait littéralement « boxé » Balzac pour l’obliger à respecter son contrat, comme si cette image de violence physique trahissait un sentiment d’impuissance des auteurs face à la brutalité des nouvelles conditions du marché éditorial. De façon parallèle, l’image presque idyllique de Georges Charpentier correspond sans doute à la nostalgie d’un âge d’or révolu où la rationalisation des entreprises n’avait pas encore éloigné l’éditeur des contacts directs avec ses auteurs. La meilleure preuve du capital symbolique dont jouit la maison Charpentier est encore une modeste couverture, celle de la Bibliothèque Charpentier, à laquelle Eugène Fasquelle reste fidèle jusque dans l’entre-deux-guerres.

Si Georges Charpentier est resté dans la mémoire collective de la profession, malgré son médiocre sens des affaires, c’est aussi parce qu’il est le plus Parisien des éditeurs de son temps. Un rien dandy dans sa jeunesse, amateur d’art et de spectacles, habitué des lieux à la mode comme les restaurants des Grands Boulevards ou les boutiques de japonaiseries, il personnifie le Parisien bon vivant pour qui argent n’est point souci de gentilhomme, tandis que son épouse, modèle favori de Renoir, donne le ton de l’élégance dans les salons comme au Salon. Capitale des livres grâce au bouillonnement de la vie intellectuelle, dans les rues comme dans les salons, Paris s’incarne à merveille dans ce couple attachant.

1. Fabre (Ferdinand), L’Abbé Roitelet. – Charpentier, 1890 (« La Nouvelle Collection »).

2. Goethe (Johann Wolfgang), Werther. – Charpentier, 1856 («Bibliothèque Charpentier »).

3. Zola (Émile), Au bonheur des dames. – Charpentier, 1883 («Bibliothèque Charpentier »).

4. Claretie (Jules), Souvenirs du dîner Bixio. – Fasquelle, 1924 (« Bibliothèque Charpentier »).

5 et 6. Cartons d’invitation aux soirées du salon Charpentier.

7. La librairie Charpentier (ill. publiée dans La Vie moderne).

____________

1 Guy de Maupassant, « Souvenir d’un an », dans Le Gaulois, 23 août 1880.

2 Argent et lettres, ch. VIII pour les débuts de Georges Charpentier dans l’édition.

3 Congrès international des éditeurs, Paris, 15-18 juin. Rapports, procès-verbaux, Paris, Cercle de la Librairie, 1896, pp. 243-244.

4 Isabelle Olivero, L’Invention de la collection, Paris, IMEC Éditions, 1999.

5 Journal des débats, 5 novembre 1841.

6 BnF 8° Q 10 B, catalogues Charpentier.

7 Ferdinand Fabre, L’Abbé Roitelet. Paris, Charpentier, 1890 (« La Nouvelle Collection »).

8 Joris-Karl Huysmans, Interviews, éd. J.-M. Seillan, Paris, Champion, 2002, pp. 52-53.

9 Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 12 août 1871, pp. 67-68.

10 Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Rapport du jury international, Paris, Imprimerie nationale, 1880-1884. Groupe II, classe 9, Rapport sur l’imprimerie et la librairie par M. Émile Martinet, p. 58. Disponible sur : <cnum.cnam.fr> (consulté le 26 juillet 2005).

11 Jules Lermina, Dictionnaire universel illustré biographique et bibliographique de la France contemporaine, Paris, L. Boulanger, 1885.

12 Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international, Paris, Imprimerie nationale, 1902. Groupe III, classe 13, Librairie, éditions musicales, reliure, p. 228 [en ligne]. Disponible sur : <cnum.cnam.fr> (consulté le 30 mars 2007).

13 Jean de Palacio, « La publication des romans de Léon Cladel (Quelques lettres inédites d’Émile Bergerat, Goncourt et Huysmans)», dans Studi francesi, a. XXXV, fasc. III, 105, 1992, pp. 461-467

14 Frédéric Barbier, « Qu’est-ce que la médiatisation ? ou l’invention de l’édition », dans Imprimerie, édition et presse dans la première moitié du XIXe siècle, dir. G. Bonet et alii, Perpignan, Publications de l’Olivier, 2004, pp. 93-125.

15 Émile Bergerat, Souvenirs d’un enfant de Paris, vol. 3, Paris, Fasquelle, 1911, pp. 126-139.

16 Extrait de la Correspondance parisienne du Times du 23 décembre 1879, dans la Vie moderne, 3 janvier 1880.

17 Henry Céard, Lettres inédites à Émile Zola, éd. C.-A. Burns, Paris, Nizet, 1958.

18 Émile Zola, Correspondance, éd. B. H. Bakker, C. Becker, H. Mitterand, Montréal, Presses de l’Université de Montréal ; Meudon, Publications du CNRS, t. III, p. 101 (21 août 1877).

19 Émile Zola, Correspondance, ouvr. cité, t. II, pp. 324-326 (25 décembre 1872).

20 Paul Alexis, « Naturalisme pas mort » : lettres inédites à Émile Zola, 1871-1900, éd. B.-H. Bakker. Toronto, University of Toronto Press, 1971, p. 146.

21 Henri Céard, ouvr. cité, p. 129.

22 Le Figaro, 15 février 1880.

23 Après La Débâcle en 1892. Cf. Colette Becker, Trente Années d’amitié. Lettres de l’éditeur Georges Charpentier à Émile Zola, Paris, PUF, 1980, qui donne tous les tirages des œuvres de Zola.

24 [Carton d’invitation], [ca 1879]. Bibliothèque municipale de Versailles, Correspondance adressée à Eugène Asse.

25 Abel Hermant, Souvenirs de la vie mondaine, Paris, Plon, 1935, p. 125.

26 Edmond de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, éd. R. Ricatte, Paris, Robert Laffont, 1989, 3 vol. (« Bouquins »), t. III, p. 1104 (3 mars 1895).

27 Jean Renoir, Pierre-Auguste Renoir, mon père, Paris, Gallimard, 1981, p. 155.

28 Ouvr. cité, t. III, p. 424 (12 mai 1890).

29 Joris-Karl Huysmans, Lettres inédites à Camille Lemonnier, éd. G. Vanwelkenhuyzen, Genève, Droz, ; Paris, Minard, 1957, p. 47.

30 Ouvr. cité, t. III, p. 677 (13 mars 1892).

31 Ambroise Vollard, La Vie et l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir, Paris, chez Ambroise Vollard, 1919, p. 92.

32 Ouvr. cité, t. II, p. 773 (3 avril 1878).

33 Michel Robida, Le Salon Charpentier et les Impressionnistes, Paris, Bibliothèque des arts, 1958, p. 153.

34 Émile Zola, Le Roman expérimental, Paris, Eugène Fasquelle, 1918, p. 186.