De la rive gauche à la banlieue : l’imprimé dans Paris au XIXe siècle

Gaël MESNAGE

Si l’on connaît bien les quartiers de Paris où les métiers du livre se sont implantés sous l’Ancien Régime, à l’inverse, le XIXe siècle, du fait de l’importance des transformations que subit la librairie à cette période, n’a été que très partiellement envisagé. Nous nous proposons donc de reprendre cette cartographie afin d’appréhender, sur une longue durée, les changements produits par la « seconde révolution du livre ». De fait, ce sont tout autant les acteurs traditionnels de cette histoire, c’est-à-dire l’imprimerie, la librairie et le livre, que les nouveaux venus, en l’occurrence les éditeurs, les ateliers de brochage, la presse moderne et les imprimés administratifs, qui doivent être pris en considération. Nous tenterons, au-delà de cette présentation1, de comprendre les raisons réglementaires, et les solidarités économiques et pratiques qui sous-tendent cette carte, puis de définir les systèmes de représentation qui participent à son tracé.

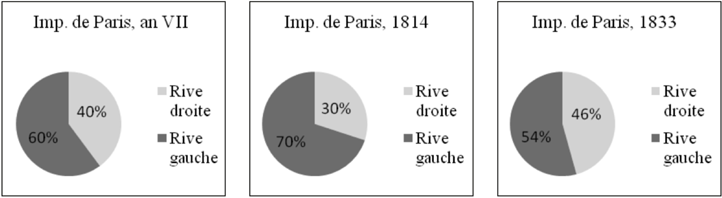

L’ESPACE RÉGLEMENTAIRE

La géographie des métiers du livre et de la production imprimée à Paris, est d’abord l’aboutissement d’un long processus réglementaire, remontant à l’Ancien Régime, avec l’obligation faite aux imprimeurs de s’installer près de l’université. A ces règlements abolis lors de la Révolution Française vient, en 1810, se substituer un décret sur la limitation du nombre d’imprimeries à Paris qui, de façon indirecte, renforce le rôle des quartiers traditionnels : en privilégiant les vieilles familles d’imprimeurs, celles installées avant 1789, le pouvoir impérial favorisa en effet la rive gauche2. Avec 59 ateliers sur les 80 conservés en 1811, la zone délimitée à l’ouest par la rue des Saints-Pères, à l’est par la rue des Carmes, et au nord par l’île de la Cité et par le quai de Conti, redevient le principal quartier des métiers du livre. La rue Saint-Jacques et sa perpendiculaire, la rue des Mathurins-Saint-Jacques (désormais rue du Sommerard), qui regroupent à elles seules pas moins de 23 librairies et de 10 imprimeries, forment comme l’épicentre de cette géographie3.

Cette concentration, si elle s’étiole au fil des décennies, marque pourtant durablement le paysage typographique parisien, et en particulier l’actuel VIe arrondissement, lequel compte toujours, en 1860, 28 des 86 établissements recensés dans la capitale4. Toutefois, à l’échelle de la ville, un rééquilibrage se dessine dès le début des années 1830, avec désormais 37 imprimeries sur la rive droite et 45% de la main d’œuvre, pour 44 ateliers sur la rive gauche. Par ailleurs, comme par un jeu de miroir, les Ier et IIe arrondissements font désormais jeu égal avec le VIe, avec 31 ateliers et 1105 ouvriers contre 33 et 13825. Les statistiques industrielles de 1847 et de 1860 confirment que le rééquilibrage observé entre des deux rives de la Seine s’inscrit dans la durée.

Les années 1830 voient par ailleurs un durcissement des règlements en vue de cantonner les ateliers dans un seul et même local6. En raison d’un vide juridique en effet, bon nombre de maîtres imprimeurs avaient pu jusque-là ouvrir plusieurs établissements typographiques dans Paris, tant pour leur propre compte, que pour celui de journaux ou d’imprimeurs ne possédant pas de brevets : on compte ainsi, en 1833, quelque 26 ateliers dans ce cas, soit le quart des imprimeries existantes, faisant travailler plusieurs centaines d’ouvriers. Afin de mieux contrôler la situation, le Bureau de la libraire et le Ministère de l’Intérieur s’efforcent de limiter la création de ces succursales à deux cas : la fabrication d’un journal – il sera précisé par la suite que celui-ci doit être un quotidien – et l’impression d’un ouvrage particulier si celui-ci ne peut être pris en charge par un établissement typographique existant par suite d’un manque de place7. Deux ans plus tard (1835), on ne compte plus que six journaux et trois imprimeurs autorisés à posséder un second atelier, et sept seulement en 1847. Toutefois, avec l’essor de la presse périodique sous le second Empire, quatorze journaux peuvent continuer à installer du matériel typographique à leur siège8.

La géographie de la production imprimée à Paris est donc pour une large part déterminée par les réglementations. En limitant à 80 le nombre des imprimeries, l’administration limite la dispersion géographique et pérennise une implantation par quartiers relativement stable. Lorsque qu’en 1870 l’obligation d’obtenir un brevet pour exercer la profession sera levée et que le prix du matériel typographique deviendra plus accessible (avec en particulier les petites presses à pédale ou celles à bras de type Stanhope), on observera une rupture brutale de cet équilibre avec la création d’une multitude de petits ateliers partout dans Paris : de quelques 80 imprimeries en 1870, on passe à 220 en 18729, avec une baisse corrélative très importante de la concentration (29 ouvriers par établissement au lieu de 73).

PARIS ET LA BANLIEUE

Si l’on assiste dès 1833 à une crispation des autorités quant aux succursales, leur suppression ne se fera au final que très progressivement : le Bureau de la Librairie, qui se souvient encore de la participation des ouvriers du livre aux journées révolutionnaires de juillet 1830, craint en effet une réaction violente de ceux-ci10. Il faut attendre le dernier quart de la décennie pour qu’à Paris il ne soit plus possible, dans les faits, de posséder ou d’ouvrir une succursale. Dès lors, l’étroitesse de l’espace réglementaire parisien pose à nouveau problème, et c’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la multiplication des demandes de brevets dans les villes de banlieue en 1837 : pas moins d’une vingtaine de cas en six mois. En réponse, le Bureau de la Librairie publie, dès l’été, une note rappelant que non seulement l’implantation d’une imprimerie est liée à la résidence principale du breveté, mais qu’il faut également que celui-ci habite dans une préfecture ou dans une agglomération d’au moins 10 000 habitants11. Il semble dès lors impossible de s’installer hors des barrières de Paris ou plus loin que la Seine-et-Oise. La géographie de la production typographique reste intimement liée au décret de 1810, et aux dispositifs qui le prolongent.

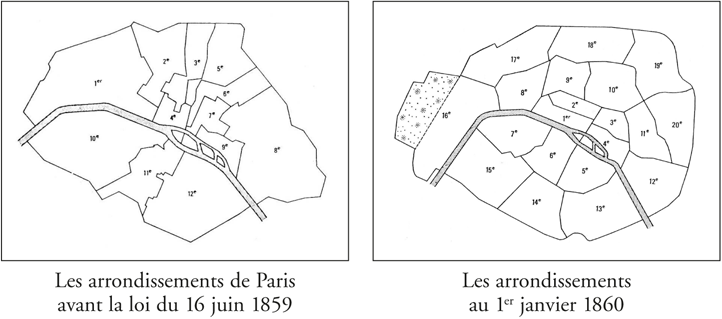

Pourtant, des imprimeries existent en banlieue. En 1829, on assiste à la création d’un premier établissement à Saint-Denis ; c’est ensuite le tour de Sceaux en 1831, puis de Neuilly, de Montmartre, des Batignolles-Monceaux, du Petit-Montrouge, de Belleville et de Boulogne entre 1837 et 183912. Face aux difficultés rencontrées pour surveiller la production de ces ateliers, l’administration limite là l’expérience, et Paul Dupont, malgré ses appuis politiques, ne doit son implantation à Clichy en 1862 qu’au transfert d’un brevet initialement rattaché à la ville de Neuilly. Enfin, rappelons qu’à partir de 1860 les imprimeries situées aux portes de la capitale sont intégrées aux dix nouveaux arrondissements qui viennent d’être créés. Cette refonte administrative, qui a permis l’annexion des territoires situés entre les murs des Fermiers généraux et l’enceinte militaire de Thiers, porte ainsi le nombre de brevetés parisiens à 85 au lieu de 80, et ramène ceux du département de la Seine à trois. On trouve enfin, au milieu du XIXe siècle, en Seine-et-Oise et en Seine-et-Marne, soit dans un rayon de 50 km autour de Paris, une vingtaine d’imprimeries, dont une poignée peuvent rivaliser avec un atelier parisien de taille moyenne. Avec une soixantaine d’ouvriers, Crété à Corbeil, Viala à Lagny, Arbieu à Poissy ou Belin-Mandar à Saint-Cloud, ont su profiter à la fois de la proximité de Paris – son marché, ses auteurs, ses éditeurs – et d’un accès direct, d’une part à la Seine ou à la Marne, et d’autre part, aux réseaux ferrés, et cela dès les années 184013.

En 1872, soit deux ans après une libéralisation du secteur qui a entraîné la création de quelque 130 imprimeries dans la capitale, on remarque à l’inverse une stagnation du nombre d’ateliers en banlieue. Nous n’en recensons en effet que six, sur un territoire qui pourtant cinq fois plus grand que celui de Paris, soit une densité par habitants sept fois moindre14 : les nouveaux venus ont préféré s’installer dans un espace déjà occupé, plutôt que de s’établir hors des murs, et cette réticence vis-à-vis de la banlieue semble perdurer à travers le peu de délocalisations recensées jusqu’à la fin du siècle. Alors que les problèmes dus à l’exiguïté des locaux et au prix de l’immobilier sont récurrents dans la capitale15, que le coût de la main d’œuvre y est supérieur, que les syndicats ouvriers y sont plus puissants et que la suppression du décret du 5 février 1810 est évoquée depuis le milieu des années 1860, il faut attendre les années 1880 pour voir quelques grandes entreprises délocaliser le gros de leur production en périphérie. Ainsi, quasiment vingt ans après l’ouverture, par Paul Dupont, d’une première usine à Clichy, Dalloz et Mouillot s’installent-ils à Issy-s/Seine (1880), puis Chaix à Saint-Ouen (1881), voire Plon, Nourrit et Cie à Nan-teuil-lès-Meaux (1899).

| La typographie dans le département de la Seine (1847-1901) | ||||

| Date | Imp. Paris | Imp. banlieue | Personnels Paris | Personnels banlieue |

| 184716 | 87 | 8 | 4536 | 114 |

| 186017 | 84 | 3 | 6158 | 65 |

| 187218 | 220 | 6 | 6331 | 65319 |

| 190120 | 660 | 123 | 19 808 | 3968 |

En dépit du fait que les effectifs de la typographie du département de la Seine croissent au début du XXe siècle deux fois plus vite que ceux de la capitale, Paris demeure avec ses 19 808 ouvriers (1901) la première ville de France du point de vue des industries graphiques21. Cette réticence à quitter les « murs » souligne, selon nous, le lien qui existe entre la production d’un objet et les représentations dont il est le support. L’imprimé étant historiquement lié aux centres urbains, et en particulier à Paris, du point de vue tant de son utilisation que de sa fabrication, le patronat de la typographie envisage avec difficultés de s’installer dans des faubourgs encore souvent marqués par le monde rural22, d’autant qu’il faudrait y attirer et y fixer une main d’œuvre nombreuse et traditionnellement très mobile. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il faut replacer la décision de Dupont d’accoler des logements ouvriers bon marché à son imprimerie de Clichy.

Le choix de rester dans Paris relève sans doute aussi, pour un certain nombre de grands établissements de la branche des industries graphiques, de la communication. En effet, afin de conquérir des nouveaux clients, certaines maisons utilisent comme outil promotionnel les moyens de production mis en œuvre : il s’agit, dès la décennie 1830, de publier des ouvrages ou plaquettes décrivant les locaux, le nombre d’ouvriers et le type de machines employées, etc.23 Cette politique se poursuit avec l’installation dans des immeubles aux programmes architecturaux ambitieux voire ostentatoires. Ainsi, lorsqu’en 1847 Napoléon Chaix a le choix entre faire construire une usine sur un terrain non bâti ou utiliser un hôtel particulier auquel il accolerait 700 m2 d’ateliers, retient-il cette deuxième option, malgré les difficultés de sa mise en œuvre24. C’est aussi dans des hôtels particuliers que s’installent la plupart des grands imprimeurs et éditeurs de la seconde moitié du siècle, même si certains préfèrent se faire construire de vastes immeubles en plein Paris. Louis Hachette et ses associés acquièrent ainsi, en 1852, sur le boulevard Sébastopol rive gauche (futur boulevard Saint-Michel), un quadrilatère de plusieurs milliers de mètres carrés où ils font bâtir des bureaux et des ateliers pouvant accueillir plusieurs centaines d’ouvriers. En 1871, c’est au tour de Michel Lévy, avec un bâtiment de cinq étages de style classique, au numéro 3 de la rue Auber, suivi en 1878 par Charles Delagrave, rue Soufflot. Dans le même temps le Cercle de la Librairie s’adresse à l’architecte Charles Garnier pour concevoir, en 1879, le bâtiment de son siège, couronné d’une coupole dominant de ses 38 mètres le boulevard Saint Germain.

On assiste aux mêmes phénomènes du côté des grands quotidiens. Lorsque le 10 juillet 1868, les nouveaux locaux du Petit journal sont inaugurés rue La Fayette (no 59, 61), on parle à Paris du « palais » d’Émile de Girardin, tant il est vrai que le hall et les quatre cariatides ornant la façade de cet immeuble de quatre étages sont imposants. En 1874, le Figaro se tourne vers l’architecte Auguste Souffroy pour son siège du 24 rue Drouot, dont les sculpteurs Émile André Boisseau et Jean Barnabé Amy décorent la façade. Le Matin fait, quant à lui, peindre en rouge, en 1899, les 60 mètres de façade de son immeuble du 2 à 6 boulevard Poissonnières25.

LA RIVE GAUCHE OU LE POIDS DE LA TRADITION

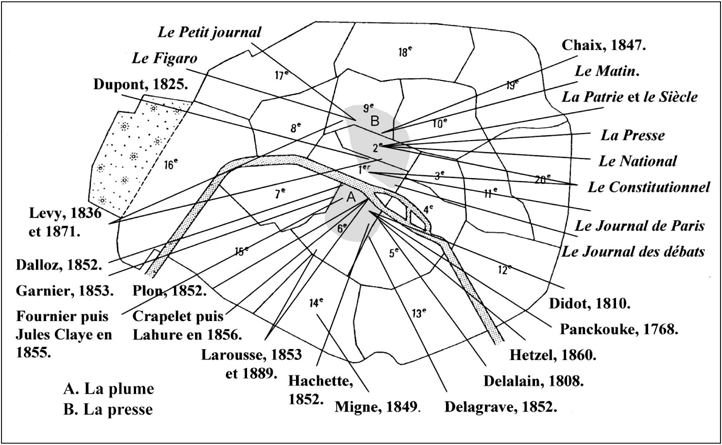

Mais le XIXe siècle reste d’abord marqué par la concentration des imprimeries et des librairies dans le quartier Latin. Si l’encadrement réglementaire n’est pas sans influence sur ces localisations, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres. Sur la trentaine d’années du début du siècle on observe, malgré les crises et les bouleversements politiques, une remarquable stabilité dans la localisation des libraires : la rive gauche rassemble de façon continue les deux tiers des établissements, que ceux-ci soient environ 300 sur l’ensemble de la ville comme en 1805, ou plus de 460 comme en 1828. L’ancien XIe arrondissement (qui correspond à un petit VIe arrondissement actuel) s’avère être la zone d’implantation la plus dense de la capitale, puisqu’on y trouve, de l’an VII à l’aube de 1830, entre 43 et 48% des boutiques. Au-delà de cette période, une nouvelle catégorie de professionnels du livre apparaît : les éditeurs, qui à leur tour, vont majoritairement occuper le quartier.

Outre Hachette et ses associés, sur le futur boulevard Saint-Michel depuis 1852, voici les frères Garnier dans leur hôtel du 6 rue des Saints-Pères (1853), Désiré Dalloz, au 13 quai Voltaire (1854) et Pierre-Jules Hetzel, 18 rue Jacob (1860)… Charles Delagrave fait construire un vaste siège social rue Soufflot en 1878, tandis que Pierre Larousse, 56 rue Saint-André-des-Arts depuis 1853, se transporte en 1889 19 de la rue du Montparnasse. Ernest Flammarion aménage en 1900 dans un large immeuble au 26 de la rue Racine, Arthème Fayard, qui a débuté 49 rue des Noyers, part en 1907 dans le XIVe arrondissement tandis que Bernard Grasset s’installe 61 rue des Saint Pères à partir de 1910. Gaston Gallimard navigue entre la rue Jacob et le boulevard Raspail, pour se fixer enfin, en 1929, au 5 rue Sébastien-Bottin.

| Localisation des libraires parisiens (an VII-1828)26 | ||||||||||

| Localisation | An VII | 1805 | 1811 | 1814 | 1828 | |||||

| XIe arrd. | 162 | 48% | 125 | 48% | 131 | 43% | 163 | 43% | 202 | 44% |

| Rive gauche | 209 | 61% | 167 | 59% | 184 | 61% | 218 | 59% | 278 | 60% |

| Paris | 340 | 285 | 302 | 376 | 464 | |||||

Cette concentration obéit à des raisons économiques et pratiques – sans parler de la tradition historique, puisque l’on s’établit d’abord dans un quartier de longue date identifié par l’ensemble des acheteurs et du public comme celui de la production et de la vente du livre. La proximité des facultés, des Écoles et du Collège de France explique bien évidemment la présence d’une clientèle nombreuse, celle des étudiants et d’une partie de l’élite intellectuelle de la ville. Ensuite, d’un point de vue pratique, la proximité des imprimeurs à qui sont passées les commandes permet aux libraires de surveiller régulièrement l’avancement des travaux, de répondre immédiatement aux éventuelles questions techniques, de s’approvisionner au fur et à mesure en marchandises, bref, de gérer au jour le jour leur production éditoriale. Enfin, ces localisations renvoient aussi à des questions de financement. Comme le soulignent les dossiers de faillite de la première moitié du XIXe siècle, la géographie des créanciers qui ont permis à un libraire de faire imprimer un ouvrage, est avant tout celle du quartier, si ce n’est de la rue où est installé ce dernier27.

Les mêmes motifs valent pour expliquer la présence en nombre d’établissements typographiques dans le quartier, et notamment celle d’imprimeries de labeur. Parmi les vingt ateliers ayant imprimé, en 1853, le plus de titres dans la capitale, dix-sept se trouvent dans l’actuel VIe arrondissement ou à proximité, contre seulement trois sur la rive droite. De même, parmi ces dix-sept, dix font partie des vingt plus grands imprimeurs d’ouvrages implantés en France28. Un marché purement local existe aussi, alimenté par les travaux de ville mais aussi par les très nombreuses impressions liées à la présence du Palais de Justice et aux étudiants – l’imprimerie Didot, 13 rue des Maçons-Sorbonne, multiplie par six le nombre de ses compositeurs pendant la période de soutenance des thèses29. Au final, cet arrondissement regroupe, en 1860, quelque 2700 personnes travaillant dans 28 imprimeries, ce qui correspond à plus de la moitié des ouvriers recensés dans la typographie parisienne.

Enfin, en aval de l’impression, la présence dans ces mêmes quartiers de près de 80% des ateliers de brochage existant dans Paris30 souligne à nouveau les solidarités existant entre les différents secteurs graphiques, et leurs conséquences en termes de localisation. Sans pouvoir parler d’un système intégré ni d’un flux de production dans la fabrication des imprimés, puisque chaque intervenant possède ses propres locaux, la proximité de plusieurs centaines de brocheurs et de brocheuses – le XIe ancien concentre à lui seul 49% de la main d’œuvre recensée dans ce secteur à Paris en 1847 – favorise la proximité des différentes professions du livre : la chaîne graphique articulant édition, impression et façonnage revêt une dimension à la fois technique et topographique. Si certains grands établissements maîtrisent l’ensemble de cette chaîne, le fait reste exceptionnel : en 1847, près de 900 personnes sont employées dans 114 ateliers de brochage à travers la capitale31, chiffres passés à 2195 ouvriers pour 175 établissements en 190132.

LES MOUVEMENTS INTERNES

Analysons maintenant, et de façon dynamique, la mobilité des principaux établissements typographiques parisiens, afin d’observer les quartiers où ils portent leurs investissements. On assiste en effet, au milieu du siècle, à une mobilisation importante de fonds de la part du patronat des industries graphiques, pour d’acheter ou faire construire des espaces de production. Cette mobilisation renvoie à deux phénomènes : le premier, d’ordre financier, traduit la constitution de très grandes fortunes dans le secteur, tandis que le second vise plus pratiquement à remédier à l’insuffisance de locaux devenus trop exigus. Napoléon Chaix quitte, en 1847, la rue Neuves-des-Bons-Enfants, pour s’installer dans une usine qu’il a fait construire derrière l’hôtel Sourdéac, au 8 rue Bergère. Cet établissement, par des agrandissements successifs, atteindra en 1878 125 m de long sur 18 de large33. En 1849, c’est au tour de l’abbé Migne de faire bâtir un nouvel atelier non loin de la porte d’Enfer, sorte de longue nef d’une trentaine de mètres coiffée d’une toiture vitrée34. Henri Plon quant à lui quitte le 36 rue de Vaugirard en 1852, pour le 8 rue Garancière, dans l’hôtel de Montaigne qu’il vient d’acquérir35. Deux ans plus tard, c’est Désiré Dalloz et la Société du Moniteur qui abandonnent leur siège du 6 rue des Poitevins, et achètent un vaste immeuble, 13 quai Voltaire, auquel ils adjoignent en 1866 l’Hôtel de Lauragais. Charles Lahure délaisse quant à lui son imprimerie du 9 rue de Vaugirard en 1859, pour s’établir dans un local longeant l’actuelle rue d’Assas et où il emploiera bientôt 450 ouvriers36.

Ces déplacements sont donc géographiquement circonscrits, à l’exception de Napoléon Chaix, à un grand VIe actuel, constat que fait aussi Maurice Daumas tout en l’étendant à l’ensemble des industries graphiques. S’il y a bien, d’après lui, un mouvement vers le sud, on assiste le plus souvent à des transferts d’ampleur limitée, c’est-à-dire à l’échelle du quartier ou de la rue. Il comptabilise ainsi pour les années 1850 six déplacements dans ce XIe ancien pour un seul au-delà des portes (l’abbé Migne). Un bilan qu’il faut toutefois relativiser, puisque dans le même temps trois entreprises de plus de 150 ouvriers sont créées dans cette partie de Paris37. Cette stabilité se prolonge dans les années 1860 (on ne recense en effet que cinq déménagements), avant que les choses ne s’accélèrent légèrement entre 1872 et 1900, sans toutefois changer de nature : sept imprimeries changent de rue et quatre de quartier, mais toutes restent dans le même secteur38. Cette stabilité est d’autant plus remarquable, que les entreprises qui partent en banlieue sont elles aussi relativement peu nombreuses. Concernant la rive droite, Maurice Daumas et Jacques Payen décrivent des phénomènes analogues, mais à un niveau plus faible.

La géographie parisienne de la production imprimée évolue donc peu sur la durée. Pourtant les raisons de quitter l’hyper-centre apparaîtraient nombreuses. Les industries graphiques, du fait de leur installation dans des immeubles d’habitation, sont confrontées de façon récurrente à des problèmes d’encombrement et d’organisation de la production. Il faut loger, dans des espaces souvent étroits et se développant sur plusieurs étages, du matériel de composition, des machines volumineuses, une main d’œuvre abondante, mais aussi stocker du papier, installer une tremperie et des espaces d’étendage, puis posséder d’autre locaux pour entreposer les ballots d’imprimés ou encore les ouvrages brochés ou reliés (si l’atelier prend aussi en charge le façonnage). L’utilisation de machines à vapeur et de presses mécaniques nécessite des aménagements lourds et coûteux pour faire passer les arbres de transmission et les courroies, tout en respectant la réglementation concernant les chaudières. L’installation dans des immeubles non spécialisés et que l’on a adaptés tant bien que mal aux nécessités techniques des industries graphiques, ne peut que devenir problématique à long terme.

Ces difficultés sont accrues par le fait que nous changeons d’échelle. Ainsi, entre 1816 et 1860, la main d’œuvre employée dans la typographie parisienne est-elle multipliée par quatre pour un nombre d’imprimeries stable. Le XIe ancien passe de 42 ouvriers par atelier en 1833, à 95 en 1860. De même, on recense dans la capitale, dès la fin des années 1840, une quarantaine de machines à vapeur, soit en moyenne une imprimerie sur deux dotée d’un moteur39. Et l’enquête industrielle de 1848 de s’inquiéter de « l’agglomération, dans des espaces trop restreints, de machines à imprimer », et de la présence « des ouvriers dans des endroits peu aérés et servant le plus souvent à des séchoirs à papier ». Un constat que réitère, quelque trente ans plus tard, la Typographie française :

Le nombre des ateliers malsains, trop étroits, mal éclairés, est bien grand à Paris. Il est même des maisons où compositeurs, clicheurs, machines, etc., sont réunis dans un même local…40

| Effectifs de la typographique parisienne (1816-1901) | ||||||

| 181641 | 183342 | 184743 | 186044 | 187245 | 190146 | |

| Ateliers | 78 | 80 | 87 | 84 | 220 | 660 |

| Effectifs | 1431 | 3088 | 4660 | 6158 | 6331 | 19808 |

| Ouv./imp. | 18,3 | 38,6 | 53,5 | 73,3 | 28,7 | 30 |

La stabilité dans l’implantation des industries graphiques est d’autant plus remarquable que le prix des terrains et de l’immobilier s’envole. En 1850, avant même le début des grands travaux d’Haussmann, le mètre carré non bâti vaut 500 f. aux abords du Louvre, contre 19 f. (1855) le long du chemin de ronde, futur boulevard de la Villette47. On peut légitimement s’étonner du petit nombre de délocalisations vers les portes ou vers la banlieue. La rive droite, pourtant la plus touchée par la hausse des prix, ne voit que cinq déménagements pour toute les industries graphiques entre 1860 et 188848. Malgré le manque de place et la spéculation immobilière, mise en scène par Zola dans La Curée, rien ne semble inciter le patronat lié de près ou de loin à l’imprimé à quitter ses localisations traditionnelles. Bien au contraire, on continue à s’implanter en nombre à Paris même, où l’on compte 84 imprimeries en 1860, 220 en 1872, et plus de 400 en 1901, avec des effectifs ouvriers eux aussi quadruplés.

LA SECTORISATION OU LE POIDS DE LA MODERNITÉ

Dès lors, il s’agit de comprendre pourquoi, au-delà des raisons réglementaires, commerciales et techniques, la géographie parisienne du livre évolue peu dans la durée. Ou, en d’autres termes, de déterminer où s’arrêtent les nécessités pratiques et où commencent les systèmes de représentation qui font qu’un territoire, pour reprendre un vocabulaire emprunté à l’anthropologie, n’est pas seulement objectivement organisé mais aussi culturellement inventé. On pourrait penser que ces localisations seraient la conséquence de la transmission d’un patrimoine familial, que celui-ci soit social ou culturel. Mais dès 1827, Georges-Adrien Crapelet note que sur les 80 ateliers existant dans la capitale, six seulement proviennent d’un héritage49. De même, si l’on considère l’origine des principaux imprimeurs et éditeurs parisiens du siècle, on note la supériorité numérique des nouveaux venus, dont un grand nombre de provinciaux – Paul Dupont, Napoléon Chaix, Henri Plon, Jules Claye, l’abbé Migne, Charles Auguste Lahure, les frères Garnier, Louis Hachette, Pierre Larousse, Pierre-Jules Hetzel, les frères Lévy, etc. A part Désiré Dalloz, lié aux Panckoucke par son mariage, la famille Didot et quelques autres, les héritiers se font rares dans la librairie parisienne du XIXe siècle.

Il nous semble donc pertinent de revenir à l’hypothèse du lien existant entre la géographie d’une production et les représentations mentales construites à son entour. Ce qui ressort de l’étude de la localisation des ateliers dans Paris en fonction du type d’imprimé produit, c’est le phénomène de sectorisation, avec une rive gauche spécialisée dans le labeur, et une rive droite tournée vers la presse périodique et vers les impressions administratives. L’impossibilité pour le quartier du Palais-Royal de s’imposer sur la durée comme un deuxième pôle éditorial ne confirme-t-elle pas cette hypothèse ? Pendant une petite trentaine d’années, les nouveaux Ier et IIe arrondissements ont été le cadre d’une dynamique nouvelle dans les métiers du livre, de nombreux libraires et imprimeurs s’y installant de même qu’une multitude de cabinets de lecture50. Ainsi, lorsqu’en 1829 il est question de créer un syndicat professionnel réunissant les différents métiers du livre, la rue Vivienne est évoquée pour en installer le siège51. Pourtant en 1850, et malgré la présence de Dentu, de Poulet-Malassis, de Ladvocat et de quelques autres – on pense à Dauriat dans Illusions perdues avant 1830 –, le quartier s’est à nouveau assoupi. Certes, Michel Lévy fera construire, en 1871, un vaste immeuble rue Auber, mais Pierre-Jules Hetzel et les frères Garnier abandonnent la rive droite pour le nouveau VIe arrondissement52. De même, le Cercle de la Librairie, qui vient de se reconstituer, après l’échec de 1829, choisit-il en 1847 de s’implanter dans le quartier traditionnel du livre. Dès lors, outre les imprimeries de labeur, la quasi-totalité des éditeurs va occuper la rive gauche. Les libraires, quant à eux, s’ils sont encore nombreux dans les Ie et IIe arrondissements pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, se retrouvent désormais bien plus aux abords des grands boulevards que du Palais-Royal, et plus particulièrement dans les actuels IXe et Xe arrondissements, suivant en cela le déplacement plus au nord des lieux de loisirs (théâtres, cafés, salles de bals et de concerts)53.

Mais déplaçons-nous maintenant sur la rive droite, et plus précisément dans les imprimeries de journaux. Avec l’essor de la presse dans la seconde moitié des années 1830, on observe dans les Ier et IIe arrondissements et dans le sud du IXe une concentration importante d’ateliers spécialisés dans l’impression des périodiques. La situation est toutefois complexe puisqu’il existe, d’une part, des locaux où l’on ne s’occupe que de la composition, et de l’autre des ateliers exécutant aussi l’impression d’un ou plusieurs titres. En 1833, les autorités recensent dans Paris 17 titres dont la fabrication, partielle ou totale se fait dans des espaces autonomes, mais qui tous ont choisi de s’installer dans le secteur s’étendant du Palais-Royal au quartier de la Bourse54 : dès lors on va trouver aux abords de la rue Montmartre, puis de celle du faubourg Montmartre, l’essentiel des imprimeries de journaux55. Le processus s’accélère sous le Second Empire pour culminer à la Belle Époque, avec la présence dans le quartier d’une centaine d’établissements typographiques spécialisés dans la presse56.

Cette implantation, du moins pour les quotidiens, peut s’expliquer par la présence de la Poste Centrale dans l’actuelle rue du Louvre, où arrivent les dépêches télégraphiques et d’où sont expédiés les journaux destinés aux abonnés. Le quartier accueille aussi en 1832 l’agence de presse Havas, et plus tard l’agence Fournier. Enfin, c’est là qu’est construit en 1881 le premier central téléphonique de la Société générale des téléphones57. La presse quotidienne, dont les délais de parution sont très courts, cherche à gagner du temps en rapprochant un certain nombre d’opérations (informer, rédiger, imprimer, expédier), jusque-là plus ou moins éparpillées.

Mais cette concentration n’est pas seulement une réponse aux contraintes de temps que connaissent les quotidiens politiques ou « populaires », et le quartier attire aussi bon nombre de titres spécialisés (satiriques, liés au spectacle, à la mode…)58 dont les conditions de parution et les besoins techniques ne sont en rien ceux des journaux d’information. De plus, cette localisation se perpétue au-delà du XIXe siècle, alors que les problèmes de distance ne se posent plus de la même façon, du fait de l’essor du chemin de fer et des différents moyens de communication par impulsions électriques. Dès 1878, le journal La France est directement raccordé au télégraphe et, deux ans plus tard, c’est au tour de la province, avec La Petite Gironde, de posséder sa propre ligne59. A Paris, la localisation des industries graphiques renvoie donc aussi au type de documents fabriqués, et aux représentations qui les entourent : le livre choisissant de demeurer sur la rive gauche, dans les quartiers traditionnels des facultés, des Écoles et du savoir, quand la presse se tourne vers la rive droite du monde des affaires, du commerce et du spectacle. C’est aussi là que s’installent les deux principales « imprimeries administratives » de la capitale : au 45 rue Grenelle Saint-Honoré, Paul Dupont fait travailler en 1860 quelque 650 ouvriers, tandis qu’au 8 rue Bergère, Napoléon Chaix en emploie environ 400 en 1865. Ces immenses établissements typographiques choississent donc, à l’image des journaux à grand tirage, de s’établir dans le Paris de la modernité, de la Bourse, des premières gares, des grands magasins, et du nouvel opéra… A l’inverse, lorsqu’en 1849 l’abbé Migne, qui produit essentiellement des ouvrages religieux, décide de faire construire son usine, c’est sur la rive gauche qu’il s’installe, avec ses quelque 600 ouvriers60. Enfin, c’est aussi dans l’actuel IIIe arrondissement, qu’est transférée en 1809 l’Imprimerie impériale. Celle-ci reste donc sur la rive droite, où elle occupe jusqu’en 1922 l’hôtel de Soubise et le palais du cardinal de Rohan, rue des Petits-Champs. Cet établissement qui emploie quelques 760 ouvriers en 1847 et qui imprime les publications officielles et commandes de l’État – essentiellement des ouvrages scientifiques – n’a donc pas été transféré pas dans les quartiers traditionnels du livre. Si on peut y voir, une fois encore, le lien existant entre la nature d’un imprimé et la localisation de sa fabrication, le statut administratif de cette imprimerie et l’aspect composite de sa production en font une entreprise à part et difficile à replacer dans notre schéma général.

EN GUISE DE CONCLUSION

La géographie de l’imprimé à Paris résulte donc à la fois d’un héritage réglementaire, de nécessités économiques, de solidarités pratiques, techniques et financières entre les différents acteurs du livre ou de la presse, mais elle s’avère être aussi animée par les représentations qui entourent le produit fabriqué. On peut distinguer deux phases dans la construction de cet espace : une période de transition, de 1810 à 1850, correspond à un rééquilibrage structurel entre les deux rives et à l’arrivée de nouveaux intervenants dans l’édition, le brochage et la presse moderne. Le deuxième temps qui coïncide avec la sectorisation de la production, la rive gauche s’occupant du livre et la droite s’intéressant aux journaux et aux imprimés administratifs. La banlieue ne constitue jamais que l’arrière-cour du géant parisien.

Mais un dernier aspect vient relativiser la portée de notre découpage. Un territoire ne correspond pas seulement à une réalité topographique, mais comporte aussi une épaisseur sociale ou, en d’autres termes, un espace n’existe réellement que quand il est vécu, expérimenté. Ce vécu vient nuancer la sectorisation géographique de la production imprimée : bien que les rapports entre le livre et la presse moderne aient été, dans les années 1830 et 1840, conflictuels, très rapidement des liens se tissent entre les deux rives de la Seine. Nous pourrions aussi évoquer l’interpénétration des professions61 du fait, entre autres, des romans-feuilletons publiés par les journaux, ou du style62, la presse puisant, par exemple, dans la littérature les moyens formels d’échapper à la censure. En amont de la chaîne graphique, ce sont les ouvriers de l’imprimerie, traditionnellement très mobiles, qui passent quotidiennement d’une rive à l’autre. En 1861, 81,8% de la main d’œuvre engagée par Chaix l’année précédente ont quitté l’entreprise pour aller travailler ailleurs63. Enfin, il faudrait évoquer les très nombreux typographes qui ont publié de la poésie, des textes politiques ou écrits dans les journaux ouvriers de l’époque64. De fait, une nouvelle page de l’histoire des médias reste à écrire, ou plus précisément une dernière carte reste à dessiner, dans laquelle on pourrait retrouver, pêle-mêle, les espaces vécus, les réseaux professionnels, la mobilité sociale et, enfin, les institutions représenta-

1. La plume et la presse dans Paris au XIXe siècle.

2. Imprimerie Paul Dupont à Clichy.

Cette gravure appartient à un ouvrage promotionnel publié par Paul Dupont en 1867 suite à l’inauguration de sa nouvelle imprimerie à Clichy. Cet ouvrage est intéressant à plus d’un titre, puisqu’il permet d’envisager tout autant les moyens de production mis en œuvre et l’agencement des bâtiments, que l’idéologie patronale de l’époque.

C’est sur un terrain de plus de 20 000 mètres carrés que Paul Dupont a fait construire sa nouvelle usine. A deux pas de la Seine, des chemins de fer et d’un point de passage vers Paris, elle peut ainsi écouler sa production par le fleuve, le rail et la route. En choisissant un point de vue d’où l’on aperçoit plusieurs ponts métalliques, le passage d’un train et les cheminées des fabriques environnantes, Paul Dupont inscrit résolument son établissement dans la modernité.

Non seulement les bâtiments sont entourés de murs et de palissades, mais il faut aussi, franchir plusieurs portails, pour accéder aux ateliers, eux-mêmes encadrés par quatre immeubles de logements bon marché qui forment comme quatre tours trapues (1). On observe au travers de cet agencement le glissement de la manufacture vers l’usine-caserne. Il ne s’agit plus, comme au XVIIIe siècle, de protéger les locaux des troubles sociaux extérieurs tout en restant ouvert aux allers et venues des ouvriers, de leurs familles et voisins, mais de créer un programme architectural nouveau faisant de l’usine un monde fermé sur lui-même. Un univers où règne un ordre disciplinaire que viennent rappeler de très nombreux règlements affichés sur les murs.

Il s’agit ensuite d’un espace qui se veut fonctionnel, avec un cheminement logique de la production : d’abord la composition (2) et l’impression (3), puis la reliure (4) et enfin les magasins (5) pour stocker les ouvrages imprimés, la machine à vapeur (6) se trouvant à l’intersection de ces différents ateliers.

Enfin, l’établissement illustre les conceptions paternalistes des années 1860. On y trouve des logements ouvriers, un dispensaire médical, un réfectoire et une salle d’éducation religieuse (1). On cherche tout à la fois à stabiliser une main d’œuvre traditionnellement très mobile, à la maintenir en bonne santé et à lui inculquer des normes de comportements et des valeurs en adéquation avec les visées productives de l’usine.

3. Entrée principale de l’imprimerie.

BIBLIOGRAPHIE

Paul Dupont, Une Imprimerie en 1867, Paris, Dupont, 1867.

Michèle Perrot, dir., L’Espace de l’usine, Le Mouvement social, no 125, 1983.

Alain Dewerpe, Yves Gaulupeau, La Fabrique des prolétaires. Les ouvriers de la manufacture d’Oberkampf à Jouy-en-Josas (1760-1840), Paris, ENS, 1990.

____________

1 Voir notre carte en fin d’article.

2 Odile Krakovitch, Les Imprimeurs parisiens sous Napoléon Ier, édition critique de l’enquête de 1810, Paris, Paris Musées, 2008, p 46.

3 AN, F18 27 : inspection de l’imprimerie et de la librairie (1810-1820).

4 Statistique de l’industrie à Paris, 1860, Paris, Chambre de commerce de Paris, 1864.

5 AN, F18 567 n° 295 : statistiques des imprimeries typographiques de Paris (30 octobre 1833).

6 Bon nombre de courriers et de rapports concernant le problème des succursales ont été conservés aux Archives Nationales dans les liasses F18 567.

7 AN F18/567 n° 314 : procès verbal (21 octobre 1833).

8 AN F18/567 n° 314 : succursales d’imprimerie autorisées (19 juillet 1835) ; puis, Statistique de l’industrie à Paris de 1847-1848, Paris, 1851 ; et, pour le second Empire (en 1860), Enquête sur les conditions de travail en France pendant l’année 1872, Paris, 1875.

9 Ibidem.

10 AN F18 567 n° 314 : rapport du bureau de la Librairie (13 décembre 1833).

11 AN F18 569 n° 1012 : rapport du bureau de la Librairie (27 mai 1837), et, AN F18 569 n° 1012 : note du 31 juillet 1837.

12 AN F18 569 n° 1012 : rapport du ministère de l’Intérieur (14 juillet 1860).

13 Par ordre chronologique d’accès aux chemins de fer : Saint-Cloud (1839), Corbeil (1840), Poissy (1841) et Lagny (1849).

14 Annuaire de l’économie politique et de la statistique, Paris, 1867, p. 210 : soit 7802 hectares pour Paris et 39 748 hectares pour le reste du département. A noter toutefois qu’en 1872 la population est environ cinq fois plus importante dans Paris (1 851 000 habitants) qu’en banlieue (369 060 personnes).

15 Gaël Mesnage, « L’imprimerie Chaix, ou l’usine et le livre », dans Revue Française d’histoire du livre, 128, 2007, pp. 206, 209 et 210. A souligner également la spéculation immobilière qui touche Paris suite aux travaux haussmanniens.

16 Statistique de l’industrie à Paris, 1847-1848, Paris, 1851. Ce relevé comprend sept succursales répertoriées en plus des 80 imprimeries réglementaires.

17 Statistique de l’industrie à Paris, 1860, Paris, 1864.

18 Enquête sur les conditions de travail en France pendant l’année 1872, Paris, 1875.

19 A noter que le gros des effectifs provient de l’imprimerie de Paul Dupont. Installée à Clichy depuis 1862, celle-ci compte, dès 1865, plus de 400 ouvriers, et 650 en 1878.

20 Statistique de la France. Recensement général de la population de 1901, Paris, 1906, t. 1.

21 Maurice Daumas, Jacques Payen, Évolution de la géographie industrielle de Paris et de sa proche banlieue au XIXe siècle, Paris, Éd. du CDTH, 1976, p 374. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 24 mars 1901, Paris, 1907, t. V.

22 Jean-Paul Brunet, « Constitution d’un espace urbain : Paris et sa banlieue de la fin du XIXe siècle à 1940 », dans Annales ESC, Paris, 40/3, 1985, pp. 641-644.

23 Voir en particulier Notice sur les établissements typographiques de Firmin Didot Frères et Cie, Paris, 1836, Notice sur l’établissement typographique de M. Paul Dupont, Paris, 1851. Mame et Cie : imprimerie, librairie, reliure, Tours, 1862, Paul Dupont, Une Imprimerie en 1867, Paris, 1867. Historique de l’Imprimerie et de la librairie centrale des chemins de fer, Paris, 1878. L’Imprimerie Berger-Levrault et Cie : notice historique sur le développement et l’organisation de la maison Berger-Levrault, Nancy, 1878.

24 Le Centenaire de l’imprimerie Chaix, Paris, imp. Chaix, 1946, p. 42.

25 Vie et histoire du IXe arrondissement, Paris, Hervas, 1986, pp. 51-57.

26 Bernard Vouillot, « La Révolution et l’Empire : une nouvelle réglementation », dans HEF, 2e éd., t. II, p. 707. Pour 1828, AN F18 22, n° CIX : « États des libraires et imprimeurs existant en 1828 dans les 12 arrondissements de Paris » (1828). Ce relevé est particulièrement complet puisqu’il prend aussi en compte les établissements sans brevet, en particulier dans la librairie.

27 Patricia Sorel, Frédérique Leblanc, dir., Histoire de la librairie française, Paris, éd. du Cercle de la librairie, 2008, p. 62.

28 Eugène Gauthier, Annuaire de l’imprimerie, de la presse et de la librairie pour 1854, Paris, 1854, p 4 et 8-10. Les 10 imprimeries parisiennes ayant imprimé le plus de titre en France sont F. Didot, Lahure, Claye, Raçon, Martinet, Thunot, Bonaventure, Delalain, Plon et Dondey-Dupré.

29 F18 567, n° 295 : « Statistiques des imprimeries typographiques de Paris (30 octobre 1833) ».

30 Statistique de l’industrie à Paris, 1847-1848, Paris, 1851. Il s’agit ici des XIe et XIIe anciens.

31 22 ateliers spéciaux en 1825.

32 Statistique de la France. Recensement général de la population de 1901, Paris, 1906, t. 1.

33 Gaël Mesnage, art. cité, p 206.

34 André Vernet, « L’Abbé Migne et les ateliers du petit Montrouge », dans Études médiévales, 1981, p 46.

35 Argent et lettres, pp. 112 (Plon) et 42 (Dalloz).

36 Jean-Dominique Mellot, « Lahure », dans DEL, 2, p 680.

37 Maurice Daumas, Jacques Payen, ouvr. cité, pp. 150-151. Il s’agit de deux imprimeries : Chamerot, rue des Saints-Pères et Raçon, rue d’Erfurth, et d’une entreprise de brochage, Magnier, rue Séguier.

38 Ibid, pp. 299 et 384.

39 Jacques Payen, La Machine à vapeur fixe en France, Paris, Éd. du CTHS, 1985. p. 69.

40 AN C 943 : enquête de la commission du travail (1848-1849) et La Typographie française, n° 22, 15 septembre 1882.

41 F18 28 : rapports sur la situation des imprimeurs de la ville de Paris (février 1816).

42 F18 567, n° 295 : statistique des imprimeries typographiques de Paris (30 octobre 1833).

43 Statistique de l’industrie à Paris, 1847-1848, Paris, 1851.

44 Statistique de l’industrie à Paris, 1860, Paris, 1864.

45 Enquête sur les conditions de travail en France pendant l’année 1872, Paris, 1875.

46 Statistique de la France. Recensement général de la population de 1901, Paris, 1906, t. 1.

47 Jean-Yves Mollier, ouvr. cité, p. 208.

48 Maurice Daumas, Jacques Payen, Évolution de la géographie industrielle…, ouvr. cité, t. 3, pl. 17 et 22.

49 Georges Crapelet, De l’imprimerie considérée sous les rapports littéraires et industriels, Paris, 1827, t.1, p. 35.

50 Odile et Henri-Jean Martin, « Le Palais-Royal », dans HEF, 2e éd., t. III, pp. 179 et suiv. Entre autres, les frères Garnier, Lévy, Ladvocat, la famille Bossange, Dentu, Pierre-Jules Hetzel, Duvergner ou encore Auguste Poulet-Malassis.

51 Jean-Yves Mollier, ouvr. cit., p. 88.

52 Ibid., pp. 355 (Lévy), 240 (Hetzel s’installe aux 16 et 18 de la rue Jacob) et 242 (les frères Garnier se retrouvent au 6 rue des Saints Pères). Cf. DEL, I, p. 493 : le Cercle de la Librairie loue d’abord un local dans le VIe arrondissement puis fait construire son immeuble du 117 boulevard Saint-Germain.

53 Patricia Sorel, Frédérique Leblanc, ouvr. cité, p. 63.

54 AN F18 567 n° 295 : statistiques des imprimeries typographiques de Paris (30 octobre 1833) ; et AN F1 12 : Joseph Raymon Plassan (1811-1862). Pour ne citer que les titres imprimés par des presses mécaniques : Le Constitutionnel est au 121 rue Montmartre, la Quotidienne au 3 rue des Bons-Enfans, le Journal des Débats au rue des Prêtres-Saint-Germain-L’Auxerrois, le Conciliateur au 1 bis rue Cadet et le Journal de Paris au 8 rue d’Alger.

55 Gauthier, ouvr. cité, pp. 8, et 10 et suiv. Il s’agit, en 1853, des imprimeries se situant aux numéros 12 et 16 rue du Croissant pour La Patrie et Le Siècle ; 123 rue Montmartre pour La Presse ; 17 rue des Prêtres-Saint-Germain-L’Auxerrois pour le Journal des Débats ; 11 rue du Fbg-Montmartre pour Le Pays, et 19 rue des Bons-Enfants pour Le Constitutionnel. On pourrait aussi citer Dubuisson, 5 la rue du Coq-Héron, qui est spécialisé dans la presse et n’imprime pas moins de seize journaux dont sept quotidiens. A l’inverse, on ne trouve rive gauche que le Moniteur universel, imprimé par Charles Ernest Pankoucke, rue des Poitevins.

56 Patrick Évenot, « La presse parisienne du Second Empire aux années 1870, un quartier, des métiers et des sociabilités », dans Être parisien, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 48. Nous renvoyons à cet article pour connaître le détail des titres imprimés dans le quartier pendant le dernier tiers du XIXe et le début du XXe siècle.

57 Patrick Évenot, L’Argent de la presse française, des années 1820 à nos jours, Paris, CTHS, 2003, pp. 48-49. L’agence Havas s’installe en 1832 3 rue Jean-Jacques Rousseau, puis 34 rue Notre-Dame-de-la-Victoire en 1875, et enfin place de la Bourse en 1896. Le central de la Société générale des téléphones est 27 avenue de l’Opéra.

58 Vie et histoire du IIe arrondissement, Paris, Hervas, 1988 ; et Vie et histoire du IXe arrondissement, Paris, Hervas, 1986, pp. 51-57.

59 Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral, Fernand Terrou, Histoire générale de la presse française de 1871 à 1940, Paris, PUF, 1972, 5 vol., ici t. 2, p. 166.

60 Jean-Yves Mollier, ouvr. cité, p 137 (Dupont). Gaël Mesnage, art. cité, p 204 (Chaix). Eugène Gauthier, ouvr. cité, p. 22.

61 Marc Martin, « Journalistes et gens de lettre (1820-1890) », dans Mesures du livre, Paris, BNF, 1990, pp. 107-121.

62 Marie-Ève Thérenty, Alain Vaillant, dir., Presse et plumes, journalisme et littérature au XIXe siècle, Montpellier, Nouveau monde éditions, 2004.

63 Sylvie Belnard, L’Imprimerie Chaix (1845-1881). Étude économique, politique et sociale, Maîtrise d’histoire, Université Paris X-Nanterre, 1989, pp. 91-92.

64 Paul Chauvet, Les Ouvriers du livre en France de 1789 à la constitution de la Fédération du livre, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1956, pp. 599-618.