Paris et le livre au siècle des Lumières

Sabine JURATIC

Chargée de recherche au CNRS (Institut d’histoire moderne et contemporaine)

Au XVIIIe siècle, la situation de la librairie parisienne – librairie étant ici entendue au sens que lui donnaient les contemporains, c’est-à-dire l’ensemble de l’organisation professionnelle et administrative qui régissait les professions du livre et la production imprimée – résulte dans une large mesure d’une politique mise en place au siècle précédent. Trois aspects de cet héritage s’avèrent spécialement importants pour comprendre l’évolution de l’édition à Paris à long terme. Le bon niveau d’alphabétisation de la population de la ville est le premier facteur favorable à l’expansion des activités du livre : acquis dès la fin du XVIIe siècle, il est l’une des conséquences de la politique de reconquête religieuse de la Contre-Réforme et du soutien que lui apporta la monarchie. Le renforcement du pouvoir royal, fondé sur une administration centralisée et sur une politique de prestige destinée à magnifier la gloire du souverain, contribue en outre à donner un rôle culturel de premier plan à la capitale, où le mécénat royal en faveur des hommes de lettres, la création de nouvelles Académies et le développement des institutions culturelles sous l’égide de l’État ont pour effet d’attirer et de fixer durablement écrivains et savants. Enfin, les leçons tirées de la prolifération de pamphlets et de brochures imprimées durant la Fronde, conduisent à la mise en place d’une surveillance étroite des activités du livre et d’une réglementation stricte de la production des textes imprimés. Ces deux formes d’encadrement instaurent une relation privilégiée entre l’État et les libraires de la capitale, économiquement protégés en contrepartie du rôle actif qu’ils sont appelés à tenir dans la mise en œuvre du contrôle.

A ces facteurs hérités du règne de Louis XIV, s’ajoutent d’autres conditions relevant plus directement de la dynamique d’évolution de la capitale française au XVIIIe siècle. On soulignera d’abord le rôle de l’expansion urbaine, puisque la superficie de la ville passe d’environ 1300 ha vers 1730 à plus de 3000 à la fin du siècle et que, dans le même intervalle de temps, le nombre des habitants s’est accru pour atteindre au moins 700 000 personnes, une population dont les capacités d’accès à la lecture se sont encore améliorées, grâce surtout aux progrès de l’éducation féminine. Parallèlement s’est renforcée l’attraction internationale d’une ville érigée au rang de capitale européenne et devenue le lieu d’épanouissement d’un milieu mondain, dans lequel élites sociales et gens de culture se côtoient sans se mêler mais contribuent à l’élaboration et à la diffusion de nouvelles valeurs largement véhiculées par l’écrit1.

La conjonction de toutes ces conditions dessine un cadre très propice au développement des activités d’édition, d’impression et de commerce de l’imprimé, abordées ici sous trois éclairages successifs. Après une esquisse de description de l’organisation de la branche économique dont les libraires et les imprimeurs forment le pivot, les productions de l’édition parisienne et leur adaptation aux attentes de nouveaux publics seront mises en valeur à travers quelques exemples, avant que ne soit plus précisément envisagée l’inscription du livre et de ses métiers dans un espace urbain en pleine mutation2.

ACTEURS ET MÉTIERS DU LIVRE

Les activités de fabrication et de commerce de l’imprimé mobilisent à Paris, indépendamment des auteurs, un ensemble de professions impliquées à divers titres dans le processus de mise à jour des éditions. Ces différents métiers sont soumis à des règles de fonctionnement destinées à définir l’étendue et le champ de compétence de chaque spécialité selon des principes posés à la fin du XVIIe siècle et qui, pour l’essentiel, resteront en application jusqu’à la fin du siècle suivant. Selon ces règlements, les maîtres imprimeurs et les libraires détiennent à Paris le monopole de la fabrication et de la vente des imprimés et des livres. Ils constituent une communauté puissante qui participe, aux côtés des six corps des marchands, à l’élection des consuls, responsables de la juridiction commerciale de Paris, tout en demeurant placée sous la tutelle de l’université. Cinq officiers élus, un syndic et quatre adjoints, garants de l’ordre dans la communauté, sont investis d’un pouvoir de contrôle sur la plupart des autres professions impliquées dans la chaîne du livre.

En 1686, au lendemain de la révocation de l’édit de Nantes, les autorités ont procédé à une réorganisation d’ensemble de cette branche d’activité à Paris. Elles ont introduit des conditions plus exigeantes pour entrer dans la communauté des libraires, en premier lieu la nécessité d’être français et celle d’appartenir à la religion catholique, et ont réaffirmé les contraintes déjà imposées aux postulants à la maîtrise, notamment l’obligation de connaître la langue latine. Elles ont aussi procédé à un redécoupage des spécialités et introduit ainsi une nouvelle hiérarchisation professionnelle. Les relieurs, auparavant membres du même corps de métier que les libraires et imprimeurs, en sont séparés pour constituer une communauté indépendante, tandis que les fondeurs de caractères sont rattachés à la communauté des libraires. Par le même édit de règlement est adopté le principe d’une réduction du nombre des ateliers typographiques par la fixation d’un numerus clausus de trente-six à Paris, et il est décidé d’interrompre les admissions de maître typographe jusqu’à ce que le contingent souhaité soit retrouvé. Les prescriptions réglementaires prévoient que les places libérées par la suite seront attribuées en priorité aux fils ou aux gendres de maîtres imprimeurs, les possibilités de promotion à la maîtrise se trouvant ainsi pratiquement taries pour les simples compagnons. L’accès au métier de libraire était lui aussi rendu plus difficile, puisque le nombre de réceptions d’anciens apprentis était limité par les règlements. Tous ces dispositifs concouraient à resserrer la communauté des libraires autour des dynasties en place et à en faire une élite professionnelle, dotée de pouvoirs sur l’ensemble des métiers de la branche d’activité.

Les mesures adoptées à la fin du XVIIe siècle eurent à terme d’autres répercussions. Conformément aux objectifs recherchés, elles provoquèrent la disparition des plus petits ateliers typographiques, toujours suspectés de s’adonner pour survivre à des impressions illicites, mais dans le même temps, parce qu’elles excluaient presque totalement les ouvriers et les étrangers à la ville des possibilités d’accès à la maîtrise, elles contribuèrent à l’éclosion d’activités exercées en marge de la corporation. Il faut observer toutefois qu’après une application stricte de la réglementation à la fin du XVIIe siècle, la plus grande souplesse de mise dans son application par la suite, particulièrement durant la Régence, donna l’opportunité à de nouveaux venus d’entrer dans le métier : la moitié des maîtres reçus entre 1715 et 1723 n’appartenaient pas à des familles de libraires parisiens. Le chancelier d’Aguesseau envisagea même en 1722 l’éventualité de supprimer la limitation du nombre des ateliers, mais son projet n’aboutit pas et ce furent les partisans du maintien de la fixation du nombre d’imprimeries et les tenants d’un encadrement strict de la profession qui finirent par l’emporter. Pendant plus de trois décennies, entre 1724 et 1760, les maîtres libraires parisiens rendirent en effet encore plus difficile l’entrée dans leur métier. Ils obtinrent du chancelier l’autorisation, systématiquement reconduite, de ne plus prendre d’apprentis et de ne former que des alloués, jeunes ouvriers qui prenaient dès l’origine l’engagement de ne pas prétendre à la maîtrise et étaient donc destinés à rester toute leur vie compagnons typographes ou garçons de librairie.

Les effets conjugués des contraintes réglementaires et de la politique malthusienne des maîtres trouvent une traduction directe dans l’évolution des effectifs employés dans ce secteur économique. Alors qu’on observe une stagnation du nombre de membres de la communauté des libraires, inférieur à deux cent cinquante personnes à la fin du XVIIIe siècle comme il l’était vers 1700, et une baisse de celui des imprimeurs, passé de cinquante au début du siècle à trente-six à la veille de la Révolution, la main d’œuvre employée dans les imprimeries connaît une forte augmentation. Les ateliers typographiques parisiens, dont l’équipement moyen passe de quatre presses au début du siècle à près de dix à la fin des années 1780, font travailler plus de mille ouvriers à cette époque, soit trois fois plus qu’en 1701.

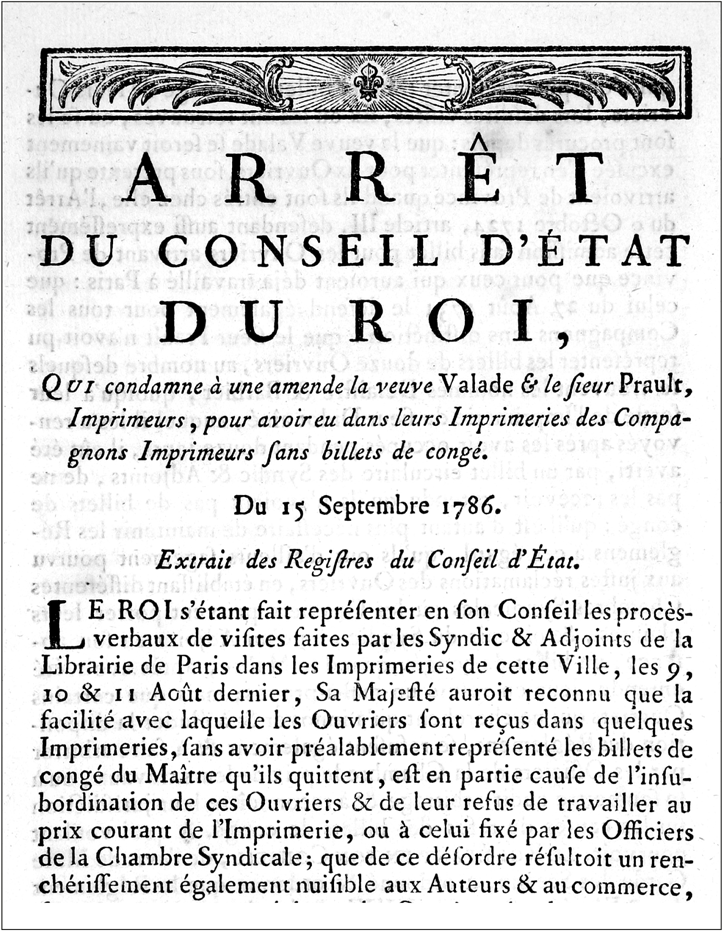

Cette redistribution se double d’une réorganisation des ateliers. Les maîtres, généralement héritiers de leur entreprise, délèguent le plus souvent la direction technique à des chefs d’ateliers, les protes, chargés d’organiser et de répartir le travail entre compagnons compositeurs et pressiers, et de veiller à la bonne marche d’imprimeries dont plusieurs emploient, à la fin du siècle, plus de quarante ouvriers. La croissance de cette main-d’œuvre consciente d’appartenir à l’aristocratie du salariat urbain mais privée de tout espoir d’accéder à la maîtrise, incite les autorités à multiplier les mesures d’encadrement et de surveillance pour mieux contrôler la circulation des compagnons et leur assiduité au travail. Les règlements successivement adoptés deviennent de plus en plus exigeants à cet égard. Ils rendent d’abord obligatoire en 1724 la présentation d’un billet de congé avant toute nouvelle embauche, puis, en 1777, la possession d’un cartouche, sorte de préfiguration du livret ouvrier, que les compagnons doivent faire valider à la chambre syndicale ou à la police à chacun de leurs changements de place3. La mise en œuvre de ces dispositifs se heurte cependant parfois aux intérêts particuliers des maîtres imprimeurs, pressés par les besoins de main-d’œuvre : la veuve Valade et Louis Laurent Prault sont ainsi condamnés à de lourdes amendes, en 1786, pour avoir employé dans leurs imprimeries plusieurs compagnons sans billet de congé, dont certains avaient abandonné le travail en cours dans l’atelier de Didot l’Aîné.

Face à la relative homogénéité du groupe des typographes, les situations des libraires sont beaucoup plus contrastées. Au sein de la communauté professionnelle, les maîtres qui ont une activité régulière d’éditeur représentent, en effet, une minorité par rapport aux simples détaillants. Le caractère commun aux différentes catégories de maîtres, puisque même les imprimeurs disposent généralement d’une boutique de librairie, réside dans la pratique du commerce du livre au détail. Cette activité repose sur un mode d’organisation fondé sur le travail d’un petit nombre de personnes, souvent issues de l’entourage familial. Elle fait largement appel, contrairement aux ateliers typographiques, au personnel féminin, présent en bonne place sur les rares représentations de boutiques parisiennes parvenues jusqu’à nous.

1. Arrêt du Conseil d’État du Roi, Qui condamne à une amende la veuve Valade et le Sieur Prault, Imprimeurs, pour avoir eu dans leurs imprimeries des compagnons imprimeurs sans billets de congé. Du 15 septembre 1786, Paris, P. G. Simon et N. H. Nyon, Impr. du Parlement, rue Mignon, 1786, 4o. BHVP, archives Desaint.

D’autres professionnels exercent à la périphérie de la communauté, soit parce qu’ils parviennent à s’immiscer dans les rares interstices laissés libres par le monopole des libraires, soit parce qu’ils pratiquent illégalement une activité que la fermeture du métier les empêche d’exercer dans un cadre autorisé. Ils se recrutent d’abord dans les professions associées au processus de production. Les graveurs et marchands d’estampes peuvent distribuer des recueils d’images ou, même, des ouvrages entièrement imprimés en taille-douce, et se trouvent alors en situation de concurrence directe avec les typographes. Les marchands merciers papetiers, fournisseurs de la matière première indispensable à la fabrication des livres, deviennent parfois partie prenante à l’édition de titres publiés dans le cadre d’associations. Plusieurs d’entre eux entrent d’ailleurs dans la communauté des libraires dans la seconde moitié du siècle, à l’image de Jean-Pierre Costard et de Pierre Prudence Brunet, reçus maîtres respectivement en 1769 et en 1774, ou s’y introduisent par le biais d’alliances, tel le papetier Chauchat dont l’une des filles, Catherine Michelle, épouse vers 1760 le libraire Nicolas Desaint.

Des vendeurs beaucoup plus modestes que ces grands marchands papetiers participent aussi à la distribution des imprimés, car le monopole commercial accordé aux libraires par les règlements ne s’applique pas aux simples brochures de faible volume. Les ABC, les almanachs et les livres de prières de moins de deux feuilles d’impression de caractère Cicéro peuvent ainsi être débités par les petits merciers, tandis que les colporteurs enregistrés à la chambre syndicale sont autorisés à vendre, en plus des arrêts qu’ils sont chargés de « crier » dans les rues, les livres brochés de moins de huit feuilles d’impression. Ces publications n’échappent pas pour autant à la surveillance puisqu’elles restent soumises à l’obtention d’une permission et que les autorités administratives contrôlent aussi le recrutement des colporteurs dont le nombre est officiellement fixé à cent vingt à partir de 1712. Ces marchands ambulants n’ont pas le droit de tenir boutique et sont soumis à une réglementation exigeante, notamment à l’obligation de porter, de façon apparente, une plaque d’identification métallique qui leur est délivrée à la chambre syndicale4. Aussi tatillon soit-il, ce contrôle établi sur les colporteurs a toujours été incapable d’empêcher d’autres vendeurs de circuler dans la ville en proposant livres et brochures aux particuliers. Dès les années 1750, le lieutenant de police Berryer adopte le parti de les laisser faire en surveillant leurs agissements. Son successeur Gabriel de Sartine – qui exerce aussi la fonction de directeur de la librairie – entérine leur existence de fait lorsqu’il promulgue en 1768, un règlement « pour être suivi et observé par ceux qui vendent des livres dans les maisons sans avoir la plaque et connus vulgairement sous le nom de colporteurs sous le manteau »5.

Quelques marchands, sédentaires cette fois, pratiquent aussi la vente des livres sans avoir été reçu libraires, soit en raison de leur proximité avec l’imprimé, à l’instar des relieurs et des marchands d’estampes déjà évoqués, soit parce qu’ils parviennent à ruser avec les règlements. Certains tiennent boutique sous le nom d’un libraire retiré des affaires auquel ils louent son droit d’exercice, d’autres prennent un établissement dans l’enceinte d’un lieu privilégié où ils sont à l’abri du contrôle des officiers de la communauté professionnelle et, au moins en partie, de celui de la police. Dénoncés par les libraires comme des concurrents exerçant « sans qualité » ces vendeurs de livres, après avoir fait l’objet de poursuites, sont davantage tolérés par les autorités qui imposent parfois leur réception comme libraires : ainsi, en 1764, de Joseph Merlin, l’un des principaux distributeurs des éditions de Voltaire à Paris.

En 1767, à la faveur d’une décision générale créant des maîtrises dans toutes les communautés d’arts et métiers, douze places de libraires sont établies à Paris par brevet royal et sont, dans leur majorité, attribuées à des marchands qui exerçaient déjà sans en avoir le droit. A son corps défendant, la communauté des libraires en vient donc elle-même, en 1781, à délibérer d’un « projet de droits pour les marchands de livres sans qualité » destiné à fixer le montant des taxes que ceux-ci devront acquitter pour être autorisés à continuer leur commerce6, et reconnaît ainsi implicitement que le fonctionnement traditionnel de la librairie parisienne est en voie de transformation. Des changements commencent à cette époque à affecter aussi le régime de l’édition qui jusqu’alors avait assuré une position très protégée aux libraires éditeurs de la capitale en contrepartie de leur soumission aux règles et de leur collaboration au contrôle exercé par le pouvoir royal sur les publications.

PRODUCTIONS ÉDITORIALES ET POLITIQUES DE DIFFUSION

Depuis 1701, pratiquement tous les livres imprimés dans le royaume, y compris les rééditions d’ouvrages anciens, sont en effet soumis à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée et scellée par le chancelier, garde des sceaux, après examen et approbation du texte par un censeur. Ces permissions, généralement assorties de privilèges commerciaux garantissant à leur bénéficiaire, pour un temps donné, l’exclusivité sur les droits d’édition, doivent être reproduites dans le corps de l’ouvrage auquel elles ont été attribuées, et font l’objet d’un enregistrement, servant de référence pour tout le royaume, à la chambre syndicale des libraires de Paris. Henri-Jean Martin a décrit le processus qui a conduit au XVIIe siècle le pouvoir royal à favoriser les libraires parisiens par l’attribution préférentielle de privilèges et leur reconduction systématique lorsqu’ils parvenaient à échéance, assurant ainsi à leurs détenteurs une sorte de jouissance perpétuelle des droits de leurs éditions7.

La censure préalable et les conditions imposées pour bénéficier d’une approbation bridaient toutefois la capacité d’initiative des professionnels et réduisaient leur liberté de répondre, dans le cadre légal, aux curiosités d’un public de plus en plus nombreux et diversifié. Cette limite du système, vite perçue par les responsables de l’administration de la librairie, les conduisit, avant même la fin du règne de Louis XIV, à infléchir la rigueur réglementaire par l’instauration d’un nouveau type d’autorisation d’impression, les permissions dites « tacites ». Octroyées, comme les permissions scellées, sur approbation d’un censeur et faisant aussi l’objet d’un enregistrement, celles-ci n’étaient pas soumises à l’obligation de reproduction dans le corps de l’ouvrage et n’étaient donc pas rendues publiques. Elles n’engageaient pas, de ce fait, la responsabilité des censeurs et des autorités qui les avaient délivrées et donnaient une plus grande souplesse à l’application des principes réglementaires.

L’usage des permissions tacites se répandit surtout après la nomination de Malesherbes à la direction de la Librairie par son père, le chancelier de Lamoignon, en 1750. Cette pratique, lourde de conséquences, brouillait les cartes et incitait les libraires à s’émanciper des règles, avec l’assentiment discret des propres garants de la légalité. Les livres publiés sous permission tacite empruntaient en effet le plus souvent la forme fictive d’impressions étrangères. Ce mode de publication permit aux libraires parisiens, souvent proches des responsables de l’administration, d’ouvrir l’éventail de leurs productions tout en banalisant la pratique de l’édition sous fausse adresse. C’est ainsi sous le nom de Jean Néaulme à La Haye que le libraire Duchesne fit paraître en 1762 la première édition d’Émile de Jean-Jacques Rousseau8. Bien que cette publication n’ait reçu aucune permission officielle, pas même tacite, elle bénéficia du soutien de Malesherbes qui aida l’auteur à entrer en relation avec le libraire chargé de l’édition.

Si l’aventure, en l’espèce, s’acheva en désastre pour Rousseau, puisque le livre fut condamné par le Parlement dès sa parution et l’écrivain contraint à la fuite pour échapper à l’arrestation, l’implication personnelle du directeur de la librairie dans cette affaire indique le degré de connivence qui pouvait s’établir entre les plus hauts responsables de l’administration, les professionnels du livre et les auteurs jugés subversifs. L’épisode illustre aussi le fait que toute publication résultait alors d’un processus de négociation où s’affrontaient les intérêts souvent contradictoires des auteurs, de leurs protecteurs et des éventuels commanditaires des éditions, des censeurs, des représentants des autorités civiles ou religieuses et des professionnels du livre. La grande proximité des libraires de la capitale avec chacun des protagonistes de ces confrontations leur assurait une position stratégique pour mobiliser au mieux les ressources de l’imprimerie parisienne au service de l’édition.

La publication d’un ouvrage supposait en effet l’accomplissement d’un parcours complexe et les démarches se compliquèrent au fur et à mesure que se diversifiaient les types de permissions, au point qu’il fut jugé opportun d’éditer, à partir de 1777, un petit guide, l’Almanach de l’auteur et du libraire, détaillant les formalités d’un processus d’édition qui exigeait à cette époque, dans les cas les moins épineux, au moins six étapes. Il fallait d’abord présenter le manuscrit ou la copie au secrétaire général de la librairie, qui l’enregistrait et le transmettait au censeur. Ce dernier adressait au directeur de la librairie le compte-rendu de son examen, avec le manuscrit. Les jugements étaient ensuite envoyés, avec les feuilles de permission, au chancelier (ou au garde des Sceaux lorsque les deux fonctions étaient distinctes), lequel prenait la décision d’accorder ou de refuser les permissions. Les feuilles revenaient alors au secrétaire général chargé de communiquer les décisions aux intéressés et, s’il s’agissait d’une permission tacite, d’envoyer une copie de l’autorisation à la chambre syndicale des libraires d’où chacun pouvait retirer celle qu’il avait sollicitée et entamer l’impression.

La procédure était plus lourde lorsque la demande concernait un privilège ou une permission du sceau : les feuilles des jugements délivrés par le garde des Sceaux étaient alors envoyées au secrétaire du roi chargé de leur expédition, lequel, moyennant le paiement d’un droit, délivrait les expéditions des permissions scellées et des privilèges. Le « lendemain du sceau », les permissions pouvaient enfin être retirées de son bureau, mais il fallait encore faire procéder à leur enregistrement à la chambre syndicale avant de pouvoir commencer l’impression de l’ouvrage.

Du fait de la limitation du nombre des imprimeries, Paris disposait d’ateliers bien équipés, aptes à produire rapidement des impressions de bonne qualité pour le compte de libraires éditeurs qui, grâce à la protection de l’administration royale, bénéficiaient d’une situation de quasi-monopole dans le domaine de l’édition légale. Dans un contexte de croissance globale qui, selon Henri-Jean Martin, fait passer le nombre de titres publiés en France d’un millier environ vers 1700 à trois ou quatre mille vers 1770, le poids et les caractères de la production des presses parisiennes sont le reflet de cette position hégémonique. En l’absence de statistiques réellement fiables, on ne peut toutefois encore approcher cette production qu’à travers des exemples de pratiques d’éditeurs.

Au sein de la petite minorité des membres de la communauté connus pour leur activité d’édition, quelques-uns ont construit leur réputation sur des formes de spécialisation – les Barbou, par exemple, comme éditeurs de manuels scolaires et de classiques latins ; les Jombert, pour les livres d’architecture, d’art militaire et de mathématiques ; les d’Houry pour l’édition médicale ou les Dehansy comme éditeurs et marchands de livres religieux. Le plus souvent pourtant, les politiques éditoriales de leurs confrères conservent un caractère généraliste, comme l’illustre l’exemple d’Antoine Claude Briasson, libraire d’origine lyonnaise établi en 1724 à Paris et éditeur très entreprenant dans des registres variés. Installé rue Saint-Jacques, à l’enseigne de la Science, Briasson fait paraître, à un rythme soutenu et pendant plus de quarante ans, des ouvrages d’histoire et de littérature, des pièces de théâtre, des traités juridiques et des livres de sciences, ces derniers prenant, au cours du temps, une importance de plus en plus grande dans son répertoire. D’après les catalogues qu’il fait imprimer régulièrement, plus de 80% de ses titres sont de format in-12 et in-8, mais il s’est engagé aussi dans la réalisation de quelques éditions de grand format pour lesquelles il est généralement associé à des confrères.

Le renouvellement systématique des privilèges accordés aux libraires de la capitale incitait ces derniers à se regrouper en compagnies pour se lancer, grâce aux monopoles qui les protégeaient, dans de coûteuses opérations de prestige. De telles associations rendaient en effet possibles les entreprises éditoriales de longue durée, pour lesquelles se développait l’usage des souscriptions, car elles permettaient de répartir les frais de fabrication et de réduire les coûts de stockage grâce à la gestion de magasins tenus en commun ou à la répartition des exemplaires entre les membres de la société. Briasson comme bien d’autres de ses confrères recourait fréquemment à cette procédure, et s’était associé par exemple à Michel Antoine David et Laurent Durand, pour la publication en 1746 d’une édition française en six volumes du Dictionnaire universel de médecine de Robert James. Il est aussi membre de la compagnie formée avec David, Durand et Le Breton pour la publication de l’Encyclopédie, d’abord simple traduction de la Cyclopedia de Chambers, devenue, sous la conduite de Diderot, et après bien des péripéties puisque l’ouvrage fut frappé de plusieurs condamnations, le monument de dix-sept volumes de textes et de onze volumes de planches in-folio qui nous est familier9.

Pour ce type d’éditions luxueuses et richement illustrées, la publication impliquait souvent l’engagement d’institutions ou, plus exceptionnellement, de personnes privées. Commande officielle du prévôt des marchands, Jérôme Bignon, l’Histoire de la ville de Paris des Bénédictins dom Félibien et dom Lobi-neau illustre le premier cas de figure. Elle est publiée en cinq volumes in-folio en 1725 par les soins de l’imprimeur du roi Guillaume Desprez et de son associé Jean Desessartz, lesquels obtiennent en contrepartie des avantages substantiels. Le privilège de vingt années accordé à Desessartz pour l’occasion est en effet étendu à toute une série d’autres ouvrages faisant déjà partie du fonds de Desprez et pour lesquels les deux associés bénéficient d’un renouvellement, pour la même durée de vingt ans, de leur monopole d’exploitation10.

L’édition des Fables de la Fontaine, agrémentée de planches gravées sous la direction de Charles Nicolas Cochin d’après des dessins de Jean-Baptiste Oudry, relève quant à elle d’une initiative et de financements privés puisqu’elle est entreprise à partir de 1751 sous l’impulsion de l’amateur d’art Jean Louis Regnard de Montenault11. Elle ne parvient toutefois à voir le jour, de 1755 à 1760, en quatre volumes in-folio, que grâce au soutien du roi, car la souscription n’a rencontré qu’un demi-succès, en raison de son prix très élevé. Douze ans après la fin de la publication, l’ouvrage, vendu au rabais, était proposé par la veuve du libraire Babuty pour 210 livres, une somme qui représentait encore l’équivalent d’une centaine de journées de travail d’un ouvrier qualifié !

La réalisation à Paris de ces éditions de prestige ne doit pourtant pas éclipser le fait que les livres imprimés dans la capitale se caractérisent à cette époque, dans leur très large majorité, par leur format réduit (in-8 et in-12) et par la sobriété de leur présentation. Ces ouvrages relèvent de nombreux registres de connaissance, mais les demandes de permissions et de privilèges consignées à la chambre syndicale mettent en évidence un déplacement au cours du siècle des principaux centres d’intérêts, du domaine religieux vers d’autres catégories, particulièrement les belles-lettres et les sciences et arts12. Les controverses religieuses, les conflits entre le pouvoir et le Parlement, la vie littéraire et la mode attisent le goût du public pour les nouvelles politiques ou littéraires. La conjoncture est donc favorable à la profusion de brochures sur les affaires du temps et à la croissance rapide du nombre de titres périodiques que le régime des permissions tacites permet de réintégrer dans la production française13, surtout dans la capitale, principal théâtre de l’actualité. Le premier quotidien du royaume, le Journal de Paris, y voit le jour, le 1er janvier 1777.

L’apparition de périodiques destinés à des publics plus ciblés vient aussi consacrer l’importance prise par de nouveaux secteurs de l’édition, notamment celui des livres pour les enfants ou pour les femmes. La publication, à partir de 1784, à l’initiative du naturaliste Antoine Nicolas Duchesne, du Porte-feuille des enfans témoigne de ce phénomène. Paraissant à un rythme irrégulier par livraisons de cinq ou six planches gravées en taille-douce, accompagnées d’un texte explicatif, ce titre témoigne d’une volonté de vulgarisation scientifique de qualité, combinée à un souci de pédagogie active14. On assiste, de façon analogue, à l’apparition de périodiques « féminins » dans le sillage des nombreuses publications à destination des femmes ou des jeunes filles, ouvrages qui se présentent souvent « à l’usage des dames » ou « à l’usage des demoiselles » et soulignent ainsi les liens qui les rattachent à l’univers des gens du monde. C’est à cette frange de la société que s’adressent des périodiques comme le Journal des dames à partir de 1759, ou plus tard, les premiers journaux illustrés de gravures de modes, dus à l’initiative du libraire François Buisson, le Cabinet des modes (1785) puis le Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises (1786)15. Reflet de l’anglophilie du siècle comme du développement du commerce des « nouveautés », ce dernier titre met aussi en lumière les ambitions commerciales d’éditeurs parisiens soucieux d’atteindre une clientèle internationale gagnée à l’usage de la langue française et d’élargir ainsi l’horizon de diffusion de leurs éditions.

2. Antoine Nicolas Duchesne, Auguste Savinien Leblond, Le Porte-feuille des enfans. Mélange intéressant d’animaux, fruits, fleurs, habillements, plans, cartes et autres objets, dessinés suivant des réductions comparatives, et commencés à graver en 1783, sous la direction de Cochin. Accompagné de courtes explications et de divers tableaux élémentaires, Paris, Mérigot le Jeune, Merlin, 1784-1787, 4o, n. p., 20 no. Bibliothèque de Versailles, F. A. 4o A 38b 39b.

De ce point de vue, l’avantage que procure aux libraires de Paris leur position hégémonique dans le royaume a pu constituer, de façon paradoxale, un frein relatif à leur réussite sur le marché international. Réservant une sorte de marché protégé pour leurs publications en province, cette situation rend moins impérieuse la nécessité de chercher d’autres débouchés. Elle entraîne aussi une intense activité de contrefaçon à l’intérieur et au-delà des frontières, activité qui concurrence directement les Parisiens. Enfin, la fermeture presque totale de la communauté professionnelle aux ressortissants étrangers – quelques Avignonnais mis à part, seuls les libraires Rombault Davidts de Louvain et Gian Claudio Molini, de Livourne, et l’imprimeur Jean François Knapen, de Liège, sont reçus maîtres à Paris entre le règne de Louis XIV et la Révolution – limite les possibilités de contact direct avec les réseaux de libraires d’autres pays.

Les professionnels parisiens n’étaient pas pour autant privés d’échanges avec l’étranger, comme le prouve l’exemple de la librairie Desaint. Ses livres de commerce, partiellement conservés, indiquent que la maison distribuait ses éditions dans une bonne partie de l’Europe, mais les transactions qu’elle y traitait n’intervenaient dans son chiffre d’affaires que pour une part très inférieure à celles concernant l’intérieur du royaume16. L’implantation sur les marchés extérieurs passait par une spécialisation accrue dans les secteurs de publication les moins concurrencés, comme les matières juridiques ou les sciences, par une collaboration active avec des auteurs et des libraires étrangers qui servaient de relais, par la valorisation de l’actualité parisienne et par la maîtrise des instruments d’information et de publicité. Toutes ces techniques, déjà largement expérimentées au milieu du siècle par un libraire comme Briasson pour assurer la diffusion de ses éditions dans les milieux savants17, sont mises en œuvre de façon plus systématique encore par le plus grand éditeur parisien de la fin du siècle, Charles Joseph Panckoucke. Les stratégies de Panckoucke combinent en effet prises de contrôle de journaux, association avec des libraires et imprimeurs provinciaux ou étrangers, grandes entreprises d’édition scientifique avec les rééditions de l’Encyclopédie ou de l’Histoire naturelle de Buffon et avec la publication de l’Encyclopédie méthodique18.

Si, pour les professionnels parisiens pris dans leur ensemble, la part des exportations apparaît très secondaire par rapport à la diffusion dans les provinces, la vente de livres aux habitants de Paris constitue un troisième débouché, le plus immédiat, mais son importance relative reste difficile à apprécier dans la plupart des cas, en l’absence de sources comptables suffisamment précises. A défaut, la reconstitution de l’implantation des points de vente à Paris donne une image de l’armature commerciale et de la géographie urbaine de l’offre imprimée.

LE LIVRE DANS LA VILLE

A Paris, la concentration des professionnels du livre à l’intérieur de l’espace restreint du quartier Latin et de l’île de la Cité est longtemps un facteur de cohérence de l’ensemble du secteur économique. Comme le métier de libraire, des spécialités annexes – la fonderie, l’imprimerie en taille-douce, la reliure – sont exercées encore au XVIIIe siècle sous l’égide de l’université et sont donc restées localisées à proximité des collèges de la rive gauche. Les statuts de ces métiers, comme ceux des libraires, comportent d’ailleurs un volet relatif à leur implantation en ville. De même que n’importe qui ne pouvait vendre des livres, ces différentes professions ne pouvaient s’exercer n’importe où et les règlements se sont attachés à définir les lieux où les maîtres avaient le droit de pratiquer leur activité.

S’inspirant de prescriptions antérieures, l’édit de 1686 apportait un soin particulier à définir les emplacements où il était permis aux libraires et aux imprimeurs de s’établir, et envisageait différents cas de figures selon le statut des professionnels. Il prévoyait en effet que les libraires imprimeurs

qui auront imprimerie ou boutique de librairie, les tiendront dans le quartier de l’Université en même lieu, et non séparément ; [que les libraires] qui n’auront imprimerie (…) pourront tenir leurs boutiques dans le quartier de l’Université et au-dedans du Palais et non ailleurs. [Enfin,] que ceux qui voudront se restreindre à ne vendre que des heures et petits livres de prières [pourront] demeurer aux environs du Palais et dans la rue Notre-Dame et non ailleurs.

Et afin d’éviter tout malentendu et

que sous le mot d’Université, quelques libraires et imprimeurs n’affectent pas d’aller demeurer dans les lieux les plus écartés de l’étendue du quartier de ladite Université,

l’édit faisait figurer la liste détaillée des rues qui délimitaient le périmètre concerné :

Nous voulons qu’ils soient tenus d’établir leurs demeures depuis l’extrémité du Pont Saint Michel, au delà de l’égout dudit Pont Saint Michel ; et depuis la rue de la Huchette, rue de la Bucherie jusqu’à la rue du Foüare, rue Galande, place Maubert, rue du Murier, rue Saint Victor, Montagne Sainte Geneviève jusqu’à la porte Saint Marcel, & rue des Prestres Saint Estienne du Mont, Carré de Saint Estienne, rue Saint Estienne des Grecs, rue Saint Jacques jusqu’à la porte de la ville, rue des Cordiers, place de Sorbonne, rue de la Harpe, rue de la Bouclerie, Carrefour du Pont Saint Michel, rue des trois Mores et quay des Augustins jusqu’à la rue Dauphine…19

Quelques restrictions supplémentaires s’imposaient aux imprimeurs et aux libraires : ils ne pouvaient avoir leur atelier ou tenir boutique dans les « collèges et communautés », ni dans les « lieux prétendus privilégiez et renfermez », ni dans les deux grandes foires parisiennes, les foires Saint-Germain et Saint-Laurent.

Comme toujours, il est nécessaire de s’interroger sur la façon dont ces prescriptions normatives ont été réellement mises en œuvre. Le procès-verbal de la visite faite dans les boutiques et les ateliers par les officiers de la communauté le 21 novembre 1701 permet de reconstituer la distribution des deux cent cinquante-trois professionnels recensés à cette date20. Les boutiques et ateliers d’imprimerie se concentrent alors essentiellement autour de trois pôles qui rassemblent plus de la moitié des professionnels. Le Palais, dans la Cité, abrite vingt-quatre boutiques ; la rue Saint-Jacques en réunit soixante-quatre, dont vingt associées à des imprimeries, trois tenues par des relieurs et trois par des marchands d’images ; sur le quai des Augustins, enfin, où ne fonctionne qu’une seule imprimerie, on dénombre quarante-deux boutiques, dont deux sont tenues par des relieurs et trois sont de simples étalages.

Conformément aux règlements, les ateliers typographiques sont localisés à cette époque essentiellement dans le bas de la rue Saint-Jacques et dans les rues de la Harpe, Saint-Séverin, de la Huchette et Galande, tandis que quelques marchands d’heures sont établis près de Notre-Dame. Des marchands sont néanmoins installés au-delà des limites réglementaires : huit libraires sur le quai Conti et une dizaine de bouquinistes sur le quai de la Tournelle. La répartition observée au début du siècle se maintient pour l’essentiel, en droit comme en pratique, jusqu’au milieu du siècle, le règlement de 1723 ayant repris les prescriptions antérieures en intégrant seulement à la nouvelle géographie réglementaire qu’il définissait la plupart des localisations marginales observées en 1701 : il élargit en effet au quai de Gesvres et au Pont-au-Change le champ d’action des marchands d’Heures et petits livres de prière, et intègre de nouveaux axes au territoire des libraires, en particulier le quai de la Tournelle, la rue Saint-André-des-arts et le quai Malaquais, jusqu’au Collège Mazarin.

La concentration des activités d’imprimerie, d’édition, et de vente au détail, ainsi que la proximité d’autres métiers du livre dans un quartier riche d’une clientèle potentielle constituait une forme rationnelle d’intégration de l’ensemble du processus de fabrication et de diffusion de l’imprimé. Fondé sur une convergence des intérêts des professionnels avec ceux des autorités, ce bel ordonnancement commence pourtant à se lézarder au milieu du siècle. Les responsables politiques ne souhaitent plus alors défendre le monopole des maîtres parisiens, tandis que ces derniers considèrent les contraintes d’implantation territoriale comme des obstacles au bon développement de leurs activités. Leur communauté, réunie en assemblée, délibère, dès 1762, d’un projet pour obtenir la permission de prendre des établissements « au-delà des ponts »21. La même année, le syndic des libraires, André François Le Breton, qui est aussi l’imprimeur de l’Encyclopédie, fait appel à Diderot pour défendre les intérêts des maîtres parisiens. Dans sa Lettre sur le commerce de la librairie, adressée en octobre 1763 à Sartine, nouvellement nommé à la Direction de la librairie, le philosophe dénonce le caractère archaïque de règlements devenus une entrave à la prospérité du commerce

La vieille police qui concentrait les libraires dans un espace continuant de s’exercer, lorsque l’intérêt de ces commerçants et la commodité publique demandaient qu’on les répandit de tous côtés, quelques hommes indigents s’avisèrent de prendre un sac sur leurs épaules, qu’ils avaient remplis de livres achetés ou pris à crédit dans les boutiques des libraires ; quelques pauvres femmes, à leur exemple, en remplirent leurs tabliers, et les uns et les autres passèrent les ponts et se présentèrent aux portes des particuliers22.

En dépit du plaidoyer de Diderot, la démarche des libraires n’aboutit pas à cette époque à une évolution réglementaire. A partir des années 1770, un certain nombre d’entre eux obtiennent pourtant à titre individuel des dérogations pour s’installer de l’autre côté du fleuve : ainsi de Pierre Prudence Brunet, autorisé à exercer la librairie face au cloître Saint-Jacques de la Boucherie, rue des Écrivains, où il tenait déjà commerce de papeterie. Les effets de ces dérogations restent limités car, en 1781, selon l’Almanach de la librairie, la rive droite n’abrite encore que onze boutiques de libraires. Le mouvement s’accélère ensuite puisque, à la veille de la Révolution, une trentaine de libraires y sont établis.

Les choses bougent cependant aussi sur la rive gauche où l’on observe un déplacement des principaux points de regroupement. Le phénomène est particulièrement sensible pour la rue Saint-Jacques où l’on ne compte plus, en 1788, que quinze boutiques de libraires et cinq imprimeries au lieu des soixante-quatre établissements recensés au début du siècle. Les libraires ont aussi déserté le quartier de la Cité, où n’exercent plus que seize professionnels, alors qu’une quarantaine y étaient actifs au début du siècle. Le quai des Augustins a un peu mieux résisté, avec ses dix-neuf boutiques et ses trois ateliers typographiques. Les librairies se trouvent désormais plus à l’ouest, sur la rive gauche rue de la Comédie française, rue Dauphine, rue Hautefeuille, rue Serpente, et rue des Poitevins, où Charles Joseph Panckoucke et François Buisson se sont installés respectivement à l’Hôtel de Thou et à l’Hôtel de Mesgrigny. Enfin, les bouquinistes, disparus du quai de la Tournelle, exercent désormais dans des quartiers plus animés et dans des enclaves privilégiées de la rive droite, au Temple, au Louvre et aux Tuileries, et surtout au Palais Royal. Dans la mesure où les libraires sont toujours contraints de demeurer sur la rive gauche, ces marchands de livres se trouvent disposer, comme l’observait déjà Diderot, d’une grande liberté d’action dans l’espace de la rive droite autour duquel se réorganisent, dans la seconde moitié du siècle, les pôles d’attraction de la ville et la sociabilité urbaine.

L’activité de ces marchands prend alors une ampleur nouvelle, comme en témoigne l’exemple d’Étienne Vincent Robin. Fils d’un marchand mercier, il commence à vendre des livres « sous la protection du duc d’Orléans », au Palais Royal à partir des années 1750. Il ne s’agit pourtant pas d’un vendeur à la sauvette mais d’un personnage dont les affaires ont une tout autre envergure, car il apparaît à plusieurs reprises dans le « Grand livre » des frères Cramer, les éditeurs de Voltaire, et le montant de ses achats en fait l’un des plus importants clients parisiens de la maison genevoise23. Il est aussi lié avec l’éditeur de Rousseau à Amsterdam, Marc Michel Rey. Protégé par le pouvoir, approvisionné par les éditeurs et imprimeurs étrangers, bénéficiant de la clientèle huppée qui s’installe dans le quartier et de celle des riches voyageurs étrangers, Robin représente une sorte d’archétype de ces marchands de livres qui échappent au contrôle de la communauté et sont perçus comme des concurrents redoutables par les libraires.

D’autres marchands rejoignent par la suite le Palais Royal : onze des cinquante libraires reçus au cours de la décennie 1780 choisissent de s’établir dans ce quartier, tel Martin Sylvestre Boulard, rue Neuve-Saint-Roch, ou François Charles Gattey, sous les arcades du Palais Royal. Ce dernier fait paraître à cette adresse, en 1787, le Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris de Luc Vincent Thiéry, un livre qui appartient à un genre alors en plein essor, celui des guides destinés aussi bien aux voyageurs qu’aux habitants confrontés à l’expansion du territoire urbain24. Comme la plupart des ouvrages du même type, celui de Thiéry combine des informations sur les monuments les plus remarquables et des renseignements pratiques sur les institutions officielles et les établissements commerciaux de la capitale. Mais, fait intéressant, l’auteur ne restreint pas son propos aux seuls bâtiments chargés d’histoire. Il intègre des descriptions et surtout, des vues, dessinées par ses soins, des réalisations les plus récentes de l’urbanisme parisien, restituant ainsi, par le livre, l’actualité et la vie même de la ville.

Pour les métiers de l’édition, le passage d’une rive à l’autre et l’intégration au nouveau pôle d’activité de la capitale apparaissent donc très symboliques de l’ensemble des mutations que connaît la branche économique au cours du siècle, car ils s’accompagnent d’une réouverture des métiers du livre et d’un transfert d’autorité. Dans l’espace du Palais Royal, la librairie n’est plus placée, comme au quartier Latin, sous la tutelle de l’université et sous le signe du savoir, mais elle s’insère dans le lieu par excellence des loisirs, de la mode et du débat politique. Les professionnels enregistrés en 1781 dans ce quartier par l’Almanach de la librairie sont d’ailleurs tous désignés comme des spécialistes du commerce des « nouveautés » et se démarquent de la tradition des publications de long débit protégées par des monopoles, caractéristiques de l’ancien régime typographique et longtemps chasse gardée des libraires éditeurs parisiens. Ceux qui s’installent sur la rive droite mettent en œuvre un tout autre modèle de commerce, qui privilégie une logique du temps court où priment réactivité, rapidité et renouvellement de l’offre imprimée.

Au total pourtant, au XVIIIe siècle, la lenteur du mouvement de déplacement des boutiques dans l’espace de la ville traduit aussi celle des évolutions engagées, car le phénomène reste circonscrit à une fraction minoritaire de la communauté professionnelle. C’est seulement au début de la Révolution, avec la libéralisation complète des métiers et du régime de l’édition et la multiplication des ateliers typographiques, que s’opère une redistribution spectaculaire des professionnels et que les activités du livre conquièrent la ville : en l’an VII, un demi millier d’imprimeurs et libraires exercent à Paris, dont près de deux cents sont désormais établis sur la rive droite25.

____________

1 Voir Antoine Lilti, Le Monde des salons : sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005.*

2 Le texte de cette présentation est la version remaniée d’une conférence présentée dans le cadre de l’exposition organisée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris du 15 novembre 2007 au 3 février 2008 et dont le catalogue a été publié sous la direction de Frédéric Barbier, Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle, Paris, Paris-Bibliothèques/Presses universitaires de France, 2007. Les exemples cités sont dans leur majorité empruntés à ma thèse, soutenue à l’EPHE en 2003, sur Le Monde du livre à Paris entre Absolutisme et Lumières, et à l’enquête en cours de réalisation à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-ENS) sur les gens du livre au XVIIIe siècle. Voir Frédéric Barbier, Sabine Juratic et Annick Mellerio, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens du livre à Paris, 1701-1789, A-C, Genève, Droz, 2007.

3 Philippe Minard, Typographe des Lumières, Seyssel, Champvallon, 1989.

4 Ordonnance de M. le lieutenant général de police portant règlement pour les colporteurs et les afficheurs de la ville et faux-Bourgs de Paris. Du 30 juin 1779. art. VI. Voir un exemple de ces plaques de colporteur dans Paris capitale, p. 206, n° 100.

5 BnF, ms. fr. 22116, f° 358-359.

6 BnF, ms. fr. 21860, f° 139-140.

7 Sur les pratiques d’attribution des privilèges par le pouvoir royal, voir Livre, pouvoirs et société, t. 2.

8 Paris capitale, pp. 218-219, n°s 111-112.

9 La bibliographie sur l’Encyclopédie est surabondante. Sur les problèmes rencontrés au cours de l’édition l’ouvrage de Jacques Proust, Diderot et l’ Encyclopédie, Paris, Albin Michel, 1995 demeure cependant un livre de référence.

10 Paris capitale, p. 215, n° 109.

11 Voir la notice de Nathalie Rollet, dans Paris capitale, p. 216, n° 110.

12 Sur cette évolution, voir H.-J. Martin, « Une croissance séculaire », dans HEF, 2e éd., t. II, pp. 113-127.

13 Jean Sgard, Dictionnaire des journaux, 1600-1789, Paris, Universitas, 1991, t. II, pp. 1137-1140.

14 Paris capitale, p. 233, n° 126.

15 Paris capitale, p. 235, n° 128.

16 Paris capitale, p. 230, n° 122.

17 Sabine Juratic, « Publier les sciences au 18e siècle, la librairie parisienne et la diffusion des savoirs scientifiques », dans Dix-huitième siècle, n° 40, 2008, pp. 301-313.

18 Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française, 1736-1798, Paris, Jean Touzot ; Pau, Marrimpouey jeune, 1977. Robert Darnton, L’Aventure de l’Encyclopédie, 1775-1800 : un best-seller au siècle des Lumières, Paris, Perrin, 1982. Claude Blanckaert, Michel Porret, éd., L’Encyclopédie méthodique (1782-1832) : des Lumières au positivisme, Genève, Droz, 2006.

19 Édit du Roy pour le règlement des imprimeurs et libraires de Paris (…). Registré au parlement le 21 août 1686. Paris, imprimerie de Denis Thierry, 1686 (titre II, article VII).

20 BnF, ms. fr. 22065, pièce 49, Procès-verbal de la visite faite par le syndic et les adjoints, 21 novembre 1701.

21 BnF, ms. fr. 21859, f° 296.

22 Denis Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie, dans Œuvres, éd. par Laurent Versini, Paris, Robert Laffont, 1995, t. III, pp. 113-114.

23 Giles Barber, « The Cramers of Geneva and their trade in Europe between 1755 and 1766 », dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1964, vol. XXX, pp. 377-413.

24 Gilles Chabaud, « Images de la ville et pratiques du livre : le genre des guides de Paris (XVIIe-XVIIIe siècles) », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1998, n°s 45-2, pp. 323-345.

25 Sabine Juratic, « Librairie et imprimerie », dans Émile Ducoudray, Raymonde Monnier, Daniel Roche, dir., Atlas de la Révolution française, t. 11, Paris, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2000, p. 80.