Une entreprise éditoriale improbable : publier en picard au Pays Noir au début du XXe siècle

Jacques LANDRECIES

Université Charles de Gaulle-Lille3

APPARITION DE LA LITTÉRATURE EN PICARD DU PAYS NOIR

Le picard a connu sa période faste au Moyen Âge où il fut l’un des dialectes les plus considérables et les plus prestigieux de la zone d’oïl1, avec une littérature de tout premier plan. Mais à partir de la Renaissance, la montée en puissance du français le chasse de toutes les fonctions hautes d’une langue et il faut attendre le XVIIe siècle pour voir réapparaître quelques textes, le plus souvent anonymes, cantonnés aux registres bas où domine le burlesque. Un renouveau s’opère à l’époque du romantisme, et le picard va alors connaître une expansion continue de sa production littéraire jusqu’à son âge d’or de la Belle Epoque. Après une perte de faveur consécutive aux deux conflits mondiaux, le déclin semblait inexorable mais la création repart en flèche dans les années 1980. Aujourd’hui, d’une façon qui peut sembler paradoxale, la production littéraire en picard est plus abondante que jamais, en dépit de l’étiolement de la langue2.

Cette littérature3 est dans son ensemble mal connue car les travaux sur le picard – majoritairement des travaux d’amateur – sont essentiellement d’ordre linguistique. Cependant, les caractères généraux de cette production, liés à sa nature populaire, sautent aux yeux du lecteur qui la hante, à commencer par une médiocre qualité matérielle des ouvrages, due à l’impécuniosité : papier bon marché et brochages fragiles, typographie sans apprêt, illustrations parcimonieuses et souvent gauches. Autre trait frappant, l’abondance des formes réduites : minces recueils, plaquettes, opuscules et mêmes feuilles volantes (la place de la chanson est ici déterminante). Pour clore le tout, notons les tirages restreints, les difficultés de la diffusion et le caractère exceptionnel des rééditions. A cela s’ajoutent enfin quelques particularités découlant de sa nature dialectale : cloisonnement géographique et atomisation de la production, partant manque de visibilité et réception limitée. Ces traits ne sont pas certes pas systématiques (y échappent souvent par exemple les ouvrages produits par les érudits ou les notables), mais leur caractère récurrent est indéniable. Pour autant il reste difficile à l’heure actuelle d’esquisser une Histoire du Livre en picard, faute de disposer d’un nombre de monographies suffisant. Des développements ponctuels se retrouvent cependant dans les quelques travaux d’ampleur consacrés à des auteurs particuliers : thèses sur Brûle-Maison4 et tout récemment sur Desrousseaux5, travail collectif sur Jules Watteuw dit Le Broutteux6, thèse enfin sur les mineurs poètes du Nord-Pas-de-Calais au début du XXe siècle7 – et c’est à cette dernière que sera puisée la matière du présent article.

Cette production en picard minier s’avère d’une très forte originalité parce qu’elle est à la fois dialectale et ouvrière, cas exceptionnel en France, et qui s’explique par le fait que la littérature picarde est bien moins d’origine paysanne qu’urbaine, au rebours du reste du pays où la notion de patois n’est depuis longtemps guère dissociable de celle de ruralité. Le contexte géographique et économique est ici décisif et nécessite quelques mots de présentation.

Le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais constitue le prolongement du bassin belge. Son exploitation industrielle a commencé en France au début du XVIIIe siècle à Anzin, près de Valenciennes, mais elle a stagné longtemps et ce n’est qu’à partir de la découverte au siècle suivant du brusque changement d’orientation du gisement vers l’ouest, que le bassin a pu bifurquer vers Douai puis se prolonger à l’intérieur du Pas-de-Calais. Si son périmètre et celui des différentes compagnies minières se trouvent quasiment délimité au début du Second Empire, il faut cependant attendre la fin du siècle pour que l’on puisse véritablement parler de « Pays Noir », c’est-à-dire d’un espace saturé par la mono-industrie charbonnière. Rappelons que le roman emblématique de Zola, Germinal, qui décrit la vie d’une fosse du Nord sous Napoléon III, date de 1884.

C’est à ce moment que paraissent les premiers recueils de Jules Mousseron, le célèbre mineur-poète8 de Denain passé à la postérité par le truchement du héros de blagues populaires Cafougnette, au détriment de l’intérêt de ses textes consacrés à la vie quotidienne au Pays Noir. Mousseron a rapidement connu des suiveurs, tous artésiens, et c’est ainsi que s’est constituée dans les trois premières décennies du siècle une petite phalange de poètes du fond qui a donné naissance à un genre littéraire bien particularisé et d’une forte homogénéité9. Les besoins de l’analyse qui suit amèneront toutefois à cliver ce groupe – on ne peut parler d’école – entre le poète denaisien et ses épigones. Le premier en effet a laissé une production d’une abondance exceptionnelle pour un auteur dialectal (12 titres tous maintes fois réédités, quelque 100 000 volumes au total) et une documentation nombreuse, les suivants n’ont pour la plupart connu qu’une seule expérience d’édition vouée à l’échec. Chacun à sa façon témoigne pour son groupe : celui des notables de la littérature régionaliste, restreint et bien visible pour l’un, celui de la masse anonyme des auteurs amateurs pour les autres.

L’histoire du livre en picard minier est conditionnée par un amont très particulier. Sa nature dialectale impose à cette production une double détermination. Détermination linguistique d’abord, qui limite le volume de chaque œuvre, la littérature dialectale se cantonnant dans l’immense majorité des cas aux formes brèves à cause de la difficulté du déchiffrage, déroutant en raison du manque d’habitude du lectorat et de l’absence d’une norme orthographique. Détermination littéraire ensuite par le genre : le prestige de la poésie française et le poids de la tradition picarde amènent trop régulièrement les auteurs à taquiner la muse plutôt qu’à composer en prose. Les livres qui constituent notre corpus sont donc tous des recueils dont nombre de pièces avaient déjà paru en édition préoriginale dans la presse régionale. Il se peut aussi qu’elles aient d’abord été testées auprès du public lors de séances de déclamation ou de récitals sur les petites scènes locales (et pour Mousseron lors de ses « concerts »10) voire plus simplement encore dans un estaminet ou au travail. Car la production, une fois passé l’affrontement avec la page blanche sur la table de cuisine du coron est fréquemment destinée à rencontrer un auditoire de proximité. Cette poésie tire en effet une part de son dynamisme de son articulation à l’oral, tandis qu’elle puise sa légitimité dans sa pleine insertion dans les pratiques de sociabilité régionale. Certaines pièces, les chansons et les discours, connaîtront un premier passage à l’imprimé par le truchement de feuilles volantes destinées à la vente. Dans la plupart des cas, le désir du passage à l’édition et de la conquête d’un lectorat n’ont pris corps qu’après une période de maturation et de test auprès de ce premier type de public11.

C’est que le passage à l’édition de leurs œuvres constituait pour ces ouvriers un problème redoutable, dont la résolution ne laisse pas de nous intriguer aujourd’hui. Le problème initial, de tous le plus malaisé à résoudre, était lié au contexte culturel. En effet, le Pays Noir se présentait sous la forme d’une nébuleuse de communes de petite et moyenne importance, dans leur très grande majorité d’origine rurale, ayant connu la croissance des villes-champignons typique de ce milieu humain. Cette formule où les corons, puis les cités-jardins, s’étaient édifiés près des fosses et à quelque distance des anciens centres villageois, laissait peu de place aux fonctions tertiaires et moins encore à celles qui s’occupent de choses de l’esprit. Les librairies n’y avaient guère leur place, les maisons d’édition y étaient inexistantes, quelques imprimeries leur servant de substitut partiel. Certes, le bassin enserrait dans sa masse de véritables villes à la population importante, d’aucunes d’extension récente avec un profil minier accusé (Denain, Hénin-Liétard, Lens, Bruay-en-Artois…), et d’autres d’origines plus anciennes et plus prestigieuses disposant d’un capital culturel considérable, ce qui était le cas de Valenciennes et de Douai, et dans une moindre mesure de Béthune, à quoi on pouvait ajouter Arras sur les marges. Notons que ces villes historiques possédaient souvent leurs bardes dialectaux, leur « poète de beffroi »12, voire des institutions patoisantes. Mais les mineurs par définition n’habitaient pas ce second type de ville et nos auteurs ne pouvaient donc spontanément se tourner vers un éditeur local. A cette première difficulté particulière, s’en ajoutait une autre, celle de la langue. Écrire en patois nécessitait d’attirer l’attention du chaland sur cette particularité tout en le rassurant. Ce sera là le rôle de la première de couverture avec ses titres et sous-titres, son éventuelle illustration, sa mise en page concertée.

En l’absence de procédure éditoriale ordinaire, il sera donc intéressant de tenter de reconstituer le mode de financement retenu et de voir si le cas échéant la formule adoptée a pu influer sur le contenu de l’ouvrage. L’analyse de l’objet-livre fournira ensuite l’occasion d’examiner des paratextes d’une grande richesse informative avec les systèmes de titulation et la présentation de soi. Enfin, plus en aval, l’approche de la diffusion viendra clore logiquement cette étude, mais bien rapidement, faute de données suffisantes.

LE FINANCEMENT

Trouver un éditeur, véritable rareté dans le bassin houiller alors que la rentabilité de l’opération était rien moins qu’assurée, posait donc à nos poètes amateurs un problème difficile. Aussi durent-ils se rabattre sur la solution habituelle des autodidactes, le compte d’auteur, source d’un autre problème tout aussi aigu, celui du financement. Certes, l’époque de Germinal est révolue, mais le salaire du mineur d’alors, s’il correspond au nécessaire, ne lui permet pas pour autant de fantaisies culturelles : se procurer des livres constitue déjà un exploit pour nos auteurs d’avant 14. Restaient donc deux possibilités : la souscription et le mécénat.

La solution mousseronienne : la souscription

L’initiative en revient à André Jurénil13, le mentor de Jules Mousseron : c’est lui qui propose d’éditer les œuvres de son protégé, démarche les amis et lance la première souscription. Celle-ci est réussie et permet donc d’éditer Fleurs d’en Bas :

Grâc’ à des souscripteurs, amis qué j’ n’obli’ pas / J’ai pu fair’ imprimer mes premièr’s Fleurs d’En-Bas14.

A l’exception des toutes premières éditions des premiers volumes, imprimés on ne sait pourquoi aujourd’hui à Tulle (relations de Jurénil ?), l’imprimeur est Plouvier à Carvin, à qui Mousseron restera fidèle toute sa vie. Ils seront deux, André puis Gérard, à se succéder à la tête de la maison au long de sa carrière. On peut s’étonner de ce choix à voir la distance qui sépare Denain de Carvin, mais une véritable amitié liait le poète à cette famille et il disposait d’une faveur déterminante puisqu’il était entendu que l’imprimeur ne présenterait sa facture qu’après un délai qui permettait l’encaissement des souscriptions15. Par la suite Mousseron réitérera le procédé de la souscription avec, on peut le supposer, une facilité grandissante au fil des parutions. Avec un sens inné de la publicité, pour la sortie du second volume, Croquis au Charbon16, il organisera une soirée qu’il évoque dans la pièce citée ci-dessus parce qu’il fallut y maîtriser un début d’incendie. On peut supposer que cette opération a dû se renouveler mais on ne possède pas d’autres témoignages, notre unique information étant ici liée à sa nature de fait-divers.

Les prospections étaient conduites de façon méthodique, comme en témoignent les dossiers de souscription qui ont pu être retrouvés. Les plus complets sont ceux des Fougères Noires (1926, année de la retraite de l’auteur) et de Mes dernières berlines (1933). Ces papiers ont été conservés au Centre historique minier de Lewarde, où ils avaient été versés avec les archives de la Compagnie d’Anzin, ce qui est déjà révélateur en soi. Il apparaît que la Compagnie fait circuler les feuilles manuscrites préparées par le poète, encaisse, comptabilise et lui remet l’argent. Chaque feuille correspond à une fosse particulière et les différents services sont recensés méthodiquement : matériel, électricité, ateliers, forains, bureau des études, service central… Le relevé des fosses est complété par le circuit des gares ferroviaires du réseau minier privé de la compagnie (Anzin, Bruay, Condé, Hérin, Saint-Vaast…). Y est précisée systématiquement la profession de chaque souscripteur : conducteur, accrocheur, lampiste, aiguilleur… Dans tous les cas la souscription est d’abord ouverte par les cadres, ingénieurs ou chefs de gare qui s’inscrivent pour les volumes de luxe à 10 f. Viennent ensuite les ouvriers ou employés, qui d’ordinaire se cantonnent aux exemplaires à 4 f. Quelques feuilles ne comprennent pratiquement que des membres de l’encadrement et on est frappé au passage par l’observation tatillonne des préséances hiérarchiques. Se succèdent dans l’ordre : ingénieurs, chefs porions, chefs de carreau, puis porions. Quelques rares exemplaires se limitent à une liste nominative sans mention de qualification : ainsi pour la fosse Agache à Fenain, avec 25 exemplaires à 4f de Mes dernières berlines. Cette serviabilité de la Compagnie ne saurait surprendre. Très tôt, elle a perçu le bénéfice qu’elle pouvait retirer en termes d’image de la célébrité de son salarié, à qui elle accordera maintes facilités pour lui faciliter ses travaux d’écriture.

Il existe aussi quelques autres listes, purement nominatives, par noms de rues d’Anzin et de Denain, sans qu’on puisse cerner la logique qui présidait à leur élaboration. Il est possible qu’il s’agisse de listes que Mousseron faisait circuler de son propre chef dans la population, mais leur conservation en ces lieux serait alors surprenante et il est plus vraisemblable qu’on a affaire aux pensionnés dont les coordonnées étaient fournies par l’administration de la Compagnie. Ces dossiers sont certes tardifs, et rien ne prouve que les souscriptions précédentes aient toutes été conduites sur le même modèle, mais ils n’en restent pas moins extrêmement révélateurs : on y voit la Compagnie se faire l’organisatrice de la souscription en appliquant à cette bonne œuvre les mêmes critères de hiérarchisation qui la régissent de bout en bout. Enfin, on découvre un Mousseron soucieux de rentabilité et comptable méticuleux.

A ces exemplaires s’ajoutent deux fragments de dossiers de souscription appartenant aux archives déposées à la Bibliothèque de Valenciennes et concernant Autour des terris (1929), et mieux encore Au pays des corons (1906). On y retrouve la même méthode de prospection par cibles professionnelles, ici non plus la mine mais la banque (pour le volume le plus tardif ), avec dix-sept noms propres répartis sur quatre établissements denaisiens et dépourvus cette fois de toute autre précision d’ordre professionnel. On imagine l’effet d’entraînement d’une telle technique. Si les papiers de la souscription d’Autour des terris ne sont pas aussi précisément circonscrits, ils portent cependant la marque d’une double détermination géographique et sociale. Les amateurs sont en effet essentiellement localisés dans le secteur de Valenciennes-Vieux-Condé, les quelques exceptions (au nombre de 6 sur 66 adresses) se situant à Paris, Roubaix, dans le Borinage et dans le Pas-de-Calais. L’autre donnée intéressante est cette fois d’ordre sociologique : un seul prolétaire dans cette liste, un agent en douane, mais il est vrai que plusieurs noms ne sont pas suivis de leur mention professionnelle.

Le mécénat

Le mécénat peut revêtir les formes publique ou privée. On sait par la préface de Charles Lamy17 que c’est grâce à cette seconde solution que Saletzki fut publié, mais sans que le nom du donateur nous soit révélé. Cependant, le catalogue de la Bibliothèque nationale indique « Édité par Charles Lamy »18. On peut penser a priori qu’il s’agit d’une erreur de lecture, d’une confusion entre le préfacier et l’éditeur. La chose n’a rien d’impossible et la discrétion du biographe sur la « généreuse intervention » qui a permis le passage à l’édition trouverait là son explication la plus simple. Il ne resterait plus qu’à considérer le début de la préface où Lamy donne les circonstances de sa découverte d’Apollon dins l’carbon comme une fiction d’auteur19. Mais tout cela n’est qu’un échafaudage d’hypothèses, sans compter que la mention « édité par » n’implique pas obligatoirement un financement, improbable de la part de l’impécunieux Lamy. Quoi qu’il en soit, cette aide providentielle a sans doute été inspirée par la pitié pour un condamné20 : rien ne prouve que le même auteur aurait eu la chance d’être imprimé en des circonstances moins douloureuses et en fin de compte ce cas n’a rien d’exemplaire.

Celui de Chardon se rapproche davantage de la normale. Nous savons ce qu’il en est grâce à l’article d’un certain Paul Carpentier :

Nous arrivons en 1912. Le poète n’a encore rien publié ou presque : quelques poésies dans quelques journaux et c’est tout. Il tient en réserve des poèmes inédits qu’il ne peut publier en volume et pour cause : accidents, maladies, rien n’épargne le bon poète-mineur de sorte que ses économies lui servent dans les différentes épreuves qu’il doit traverser. C’est à ce moment que le poète rencontre le Mécène généreux qui lui permettra de sortir de l’ombre, de faire le premier pas vers le soleil. Ce mécène est le petit cousin d’Arthur Chardon, Monsieur Charles Mathieu, de Douai. A ses frais il fait éditer les poésies du mineur.

L’irréalisable est réalisé !21

Signalons que le mécène en question fait partie des Rosati des Houillères22, créés par Chardon, tout comme l’imprimeur, Louis Gravet. Chardon les a-t-il rencontrés lors de ces réunions ou les a-t-il intégrés parce qu’il les connaissait et avait besoin d’eux ? Impossible de trancher. En tout cas se vérifie une fois de plus ici l’importance de l’institution rosatique dans l’apparition de cette poésie minière.

A ces deux cas connus de mécénat individuel s’ajoute un exemple tout aussi intéressant de mécénat d’entreprise, avec l’édition des œuvres de Paul Baras. Dans sa préface manuscrite aux Pages vivantes, l’auteur évoque « le petit recueil Récits et Souvenirs dont je remercie de tout cœur la Société Houillère de Liévin ». Ainsi s’explique au passage la proportion considérable de pièces de circonstances (allocutions de banquet essentiellement) dans cet opuscule. Sans doute faut-il effectivement remercier cette compagnie minière de ce bien modeste effort, mais alors on peut se demander pourquoi les 315 pages manuscrites qui ont suivi sur quelque trente années n’ont pas connu la même faveur. Ces pages, intégralement consacrées à la description – en vers picards – de la division du travail au fond de la mine, constituent en effet une entreprise originale, et fournissent une somme absolument inégalée sur le sujet23. Elles n’offraient sans doute pas pour autant aux yeux de la Compagnie de Liévin une possibilité de relations publiques aussi rentable que le précédent recueil. On s’aperçoit ici que ce mécénat privé ne se pratiquait pas sans contrepartie, sans droit de regard sur l’œuvre produite, ce qui n’étonnera guère. Et dans le cas de Paul Barras, le passage par ce type de mécénat nous prive des seuls recueils exclusivement miniers jamais produits, tout en faussant radicalement la perspective que nous avons de cet auteur.

Le compte d’auteur

Pour les autres auteurs, soit la moitié du groupe, on ne possède pas d’informations précises, ce qui est notamment regrettable pour Lucas et Coine, qui sont d’authentiques prolétaires. Pour Lateur et Pentel, qui écrivent un peu plus tard, dans les années vingt, disposent de revenus supérieurs en leur qualité de cadres et possèdent une expérience de la publication sous des formes plus légères en tant qu’érudits locaux, la chose devait être plus facile. La page de titre d’Au Pays Noir indique l’adresse personnelle de Lateur, ce qui laisse entrevoir une édition à compte d’auteur, sans doute habituelle au vu de la liste de ses publications vierge de toute mention d’éditeur24. Mention qu’on trouve en revanche sur la couverture des Bluettes du Pays Noir : « Douai / Paul Dutilleux Éditeur / 1926 ». Le nom de cette maison douaisienne25 était déjà apparu sur la couverture des Chants de la Muse Noire, mais avec la mention « Imprimerie Paul Dutilleux », et l’on peut penser que cette distinction n’était pas purement formelle. En tout cas, l’ouvrage de Pentel, avec ses tirages de tête numérotés26, présente quant à lui tous les aspects d’une édition dans les règles.

UNE FORTE IDENTITÉ PARATEXTUELLE

Si l’on examine maintenant ces recueils tels qu’ils se proposent dans leur matérialité aux yeux du lecteur, on ne peut qu’être frappé par la forte identité paratextuelle qui les unit tous. Ce phénomène n’est guère surprenant pour Mousseron, dont les douze titres ont été imprimés par la même entreprise carvinoise, mais il va moins de soi pour les différents volumes provenant des autres auteurs qui composent notre corpus. La comparaison portera pour l’essentiel sur les inscriptions de la couverture (titres et mentions environnantes, puis autoprésentation de l’auteur) mais aussi sur quelques aspects plus proprement visuels concernant les caractéristiques générales de l’objet lui-même.

Les identités scripturales : rappel des titres

AS. Apollon dins l’carbon. Les chants de l’abîme.

AL. La muse d’un noir.

AC. Les Chants du mineur.

JC. Les Chants de la Muse noire.

PB. Récits et Souvenirs.

AP. Bluettes du Pays Noir.

ML. Au Pays Noir.

Un titre joue visiblement ici l’intrus, celui de Paul Barras, Récits et Souvenirs, à cause de son caractère extrêmement générique, et même trompeur, puisque le recueil se compose pour l’essentiel de textes de circonstances, notamment d’allocutions de banquets27. Ce décalage entraînera d’ailleurs des méprises biblio28. La même imprécision se retrouve également en tête d’un recueil manuscrit du même auteur29. Tous les autres titres font référence à la mine, souvent de manière explicite, à l’aide des mots « mineur » (Chardon) ou Pays Noir (Pentel et Lateur). On pourrait d’ailleurs enrichir cette liste de titres en regardant hors de notre corpus30 : Roses minières et Poussières de mines et feux de terrils de Lateur, La Vie du mineur de Paul Baras, premier de ses recueils manuscrits. D’autres le font de façon plus métaphorique (Lucas, Coine), et alors c’est le lexème noir qui est chargé de véhiculer le sème minier. A noter aussi l’usage du cliché de la Muse, le mot devant être connu de la population par son utilisation folklorique, des fêtes de couronnement de la Muse du Pays Noir ayant été en effet organisées au début du siècle à Lens. Enfin, Saletzki est le seul de notre corpus à proposer un titre en picard : il est vrai que c’est pour y convoquer Apollon selon un de ces assemblages qu’il affectionne.

Au total, l’appareil titulaire des poètes artésiens repose sur la référence au monde minier, que cette référence soit directe ou qu’elle soit relayée par l’utilisation de quelques mots emblématiques tels Chant, Muse et noir, donnant ainsi à tous ces titres un air de cousinage évident.

Les titres mousseroniens

I. Fleurs d’en bas (1897).

II. Croquis au charbon (1899).

II. Feuillets noircis (1901).

IV. Coups de pic et coups de plume (1904).

V. Au pays des corons (1907).

VI. Éclats de gaillettes (1913).

VII. Les Boches au Pays Noir (1919).

VIII. La terre des galibots (1923).

IX. Les fougères noires (1926).

X. Autour des terris (1929).

XI. Mes dernières berlines (1933).

XII. Dans nos mines de charbon (1946).

On retrouve la même alternative dans la douzaine de titres mousseroniens, mais avec un traitement plus subtil et plus varié. En effet, la dénotation du monde minier se fait en évitant la famille lexicale de Mine, pour utiliser à sa place des mots courants de techniques minières (Éclats de gaillettes31, Mes dernières berlines) et surtout en utilisant les quelques mots du picard minier passés au français : Au Pays des corons, La terre des galibots32, Autour des terris…33. Le dernier titre y fait exception de façon relative, ces « Poésies Postumes » ayant été titrées par la famille de Mousseron après sa disparition.

Cela dit, on aura noté le possessif des deux derniers ouvrages qui rejoint la référence à l’ancrage territorial (pays, terre, autour…) qu’on retrouve plus explicite dans Les Boches au Pays Noir. L’autre moitié des titres procède de façon métaphorique, en écartant les poncifs du Chant ou de la Muse au profit du symbolisme du noir. Il s’agit des quatre premiers volumes où la référence à la mine est nettement biaisée : Fleurs d’en Bas, Croquis au charbon, Feuillets noircis et Coups de pic et coups de plume jouent avec finesse et de façon moderne de la polysémie suscitée par le jeu des métaphores liant le travail du fond au travail de l’écriture. Un titre plus tardif s’y rattache de façon plus originale encore : Les Fougères noires, où la connotation culturelle repose cette fois sur une autocitation, sur la connivence avec les familiers de l’univers mousseronien34.

Les sous-titres mousseroniens

Si Mousseron peut se permettre des titres implicites, c’est qu’il utilise systématiquement un sous-titre suivi d’une indication générique qui informent pleinement le futur lecteur. Ce sous-titre sera Mœurs et Coutumes du Pays Minier, et l’indication rhématique Poésies patoises. Cette dernière fait cependant parfois défaut, et son apparition semble parfaitement arbitraire (par exemple dans l’édition originale de Au Pays des corons ou la 6e édition de Éclats de gaillettes)… L’édition des Poèmes posthumes portera « Au pays Noir » et les « éditions définitives » : « Pays minier Septentrional », sans que l’on puisse non plus deviner les raisons de ces variations de détail décidées par la famille éditrice. A relever cependant deux importantes variantes qui sont bien le fait du poète. Dans Les Boches au Pays Noir la page de titre précise en sous-titre « Souvenirs de la Guerre et de l’occupation allemande dans le Nord », ce qui est redondant et abusif puisqu’il y est uniquement question de Denain et de ses environs. Plus déconcertante encore, la page de titre de La Terre des galibots propose le long soustitre suivant : « Scènes du pays Minier. – Les nouvelles prouesses de Cafougnette. – Le « Voyage au long d’eune fosse ». « Glossaire du patois “rouchi” ».

Ce luxe de précisions surprend. Si la référence à Cafougnette peut passer pour une simple accroche commerciale, la mise en exergue d’une pièce – et d’une seule – paraît de prime abord plus déroutante. Mais il s’agit ici de la pièce maîtresse de l’ouvrage et même de la plus longue de toute l’œuvre avec 636 heptamètres ! Enfin, la mention d’un glossaire attire notre attention (mais elle ne sera pas reprise dans les ouvrages suivants), de même que l’utilisation du terme « rouchi »35. On retrouvera ce procédé de la cascade de sous-titres dans le dernier recueil produit par Mousseron lui-même, Mes dernières berlines : « Poésies et Monologues en patois du nord / Nouvelles aventures de Cafougnette »36. On devine derrière cette ultime présentation une volonté de toucher un public plus vaste en élargissant le domaine linguistique du « Pays Minier » au « Nord » et en insistant sur la veine comique avec la mention des « Monologues » et surtout la référence à Cafougnette. Qui plus est, la page de titre propose une nouvelle combinaison des précédentes indications !37 Si on comprend bien le désir de valorisation de l’ouvrage qui pousse à allonger l’appareil titulaire, on s’explique mal alors pourquoi il ne s’est concrétisé qu’à deux reprises et si tardivement. On trouve d’ailleurs une autre trace de ces hésitations dans la feuille de souscription d’Autour des terris, qui porte en deuxième sous-titre : Nouvelles et pitoyables aventures de Cafougnette (ce dernier mot en caractères de dimension supérieures). Or cette mention assez surprenante ne sera pas retenue pour l’édition originale : la référence à Cafougnette fonctionne bien comme une promesse publicitaire.

Cette réserve faite, le système de titulation de Mousseron honore ses qualités d’écrivain, puisque l’utilisation systématique d’un double sous-titre suffisamment explicite aux plans thématique puis rhématique pour partie38 autorise un jeu titrologique qui peut privilégier le pittoresque ou le métaphorique plutôt que le dénotatif.

Les sous-titres artésiens

A l’exception des Chants du Mineur, les appareils titulaires des recueils comportent tous également un ou plusieurs sous-titres :

AS. I- Poésies patoises. II- Poésies patoises. Mœurs, us et coutumes, contes et légendes du pays houiller. 1re version : Poésies patoises. Gasconnades du Nord chez les Mineurs du Nord.

AL. Poèmes et poésies en patois.

AC. Les Chants du mineur. 1re partie.

JC. Poésies patoises. Mœurs et coutumes du pays minier.

PB. Poésies patoises.

ML. Poésies patoises. Scènes de la région minière…Boutades.

AP. Poésies et chansons en patois des mineurs de l’Artois.

Ce sous-titre mentionne de manière quasi systématique l’usage du patois, la formule rituelle étant le « Poésies patoises » emprunté à Mousseron. On note toutefois quelques variantes dénuées d’importance, comme le redondant Poèmes et poésies en patois de Lucas. En revanche, les autres types de mentions sont plus rares. Coine pille tranquillement son devancier avec son Mœurs et coutumes du Pays Minier, tandis que Pentel tient à se démarquer par une reformulation plus explicite : Poésies et chansons en patois des mineurs de l’Artois.

Plus intéressantes en revanche, plus novatrices, se révèlent les mentions imaginées pour des recueils non publiés, comme le « Contes et Croquis du Pays Noir » des Pages vivantes et surtout les hésitations laborieuses des carnets retrouvés de Saletzki : « Mœurs, us et coutumes, contes et légendes du pays houillier [sic] », finalement préférées à « Fleurs du terri » et à l’insolite « Gasconnades chez les Mineurs du Nord » ! Au total, il apparaît que pour l’ensemble de nos auteurs artésiens le sous-titre est rendu nécessaire par l’insuffisante caractérisation du titre, sa nature rhématique s’imposant en raison du choix du français en titre.

La présentation de soi

On observera en premier lieu l’absence de tout pseudonyme, absence qui tire les œuvres du côté du documentaire plutôt que de la littérature et qui, plus profondément, répond de manière générale au besoin de transparence du propos et surtout au besoin de notoriété de l’auteur. Cela étant, et à l’exception de Lateur, nos poètes font généralement suivre leur patronyme d’une apposition d’ordre professionnel voire d’un complément de nature géographique :

AS. Ouvrier-Mineur. AL. Ouvrier Mineur.

AC. de Méricourt-Mines / Poète-Mineur. / Vice-Président des Rosati des Houillères de Billy-Montigny (P. de C.).

JC. Ouvrier mineur, fosse n° 6 des Mines d’Ostricourt.

PB. Porion au siège n° 5 des Mines de Liévin.

AP. Conducteur des travaux aux Mines de Bruay, Médaillé du travail.

L’une des particularités les plus frappantes de la couverture concerne la mention de l’appartenance au monde minier qui flanque régulièrement le nom de l’auteur. La référence professionnelle permet ainsi de mesurer la progression sociale de notre groupe d’auteurs : de Lucas et Coine, simples « ouvrier(s)- mineur(s) » à Barras, « porion » et à Pentel « conducteur de travaux ». Il est à noter que le terme de « mineur » n’apparaît jamais seul, mais toujours en composition, de préférence avec « ouvrier ». On peut certes penser à imputer cette précision à une revendication de classe, à une volonté de se rattacher à l’ensemble du monde ouvrier, mais il s’agit plus sûrement d’un souci de précision professionnelle, le composé « ouvrier-mineur » correspondant à la terminologie officielle. Quant à Chardon, il préfère l’appellation « Poète-Mineur », mettant ainsi l’accent sur son travail d’écriture, accent renforcé par sa qualité de « Vice-Président des Rosati des Houillères de Billy-Montigny ».

Le même ajoute un nouveau grain de fantaisie dans la référence spatiale avec l’invention de « Méricourt-Mines ». Ce néologisme contribue certes à lever l’ambiguïté du toponyme simple (il existe six « Méricourt » divers en France), mais il a plus sûrement pour fonction de contrecarrer son caractère ruralisant et anonyme. En tout cas, il le rattache au monde minier par une adjonction explicite selon une pratique onomastique en vigueur au XIXe siècle dans le Pas-de-Calais : Bully-les-Mines, Marles-les-Mines, Nœux-les-Mines, Sallaumines… Quant au siège des Rosati des Houillères, Billy-Montigny, il nécessite bien entendu une référence départementale. Du moins s’agit-il là d’une véritable précision géographique, ce qui n’est pas le cas pour les mentions « siège n° 5 des Mines de Liévin » (PB) ou « Mines de Bruay » (AP), où le toponyme renvoie à une structure administrative et non à une localité. Se manifeste ici une espèce de patriotisme d’entreprise qui excède ou occulte le sentiment localiste. Ainsi dans le « 6 d’Ostricourt » de Coine (appartenant à la Compagnie d’Oignies), ce qui importe n’est pas « Ostricourt » mais bien « 6 ». Ostricourt en temps que ville, que cité – en fait il s’agit d’une simple agglomération – n’importe pas, n’existe pas, et d’ailleurs il n’en est jamais question dans les textes ; ce qui existe, importe, c’est le puits n° 6 où travaille le mineur-poète. La même remarque vaut pour Lucas se présentant, sur la page qui tient lieu de page de titre : « Ouvrier-Mineur, fosse n° 5 des Mines de Lens », alors que Lens est une ville majeure du Pays Noir et possède un passé glorieux. Les mentions géographiques n’apparaissent donc que comme de simples compléments de détermination qui laissent au complété la charge sémantique essentielle. Ainsi le particularisme local affiché par ces auteurs dialectaux vient-il se fondre en réalité dans le particularisme corporatiste.

Autre particularité intéressante : la prétention notabiliste de certaines de ces autoprésentations. On l’a déjà vu pour Chardon et les Rosati, on le constate bien plus encore pour Pentel, non pour sa médaille du travail, accessible par définition à n’importe quel ouvrier, mais pour ses pompeuses références culturelles : « Membre de la Société des Écrivains de Province et de la Commission Historique des Monuments du Pas-de-Calais / Membre d’Honneur de l’Accademia Parthenopea de Rome… » Cet étalage contraste avec la discrétion de Lateur dans l’ouvrage ici étudié ; discrétion surprenante mais toute provisoire, car la couverture de son Lexique… arbore : « O.I. Membre des « Académies d’Arras et de Province » / Plusieurs fois lauréat de l’Académie des Sciences de Lille et de l’Académie d’Arras ». Peut être faut-il imputer cette différence de traitement des deux ouvrages à leur différence de nature : un travail subventionné par le C.N.R.S. et préfacé par Mario Roques mérite bien davantage quelques références qu’un simple recueil de poésies patoises. Mais il y a aussi une question de date : en 1951, Lateur est devenu une figure du régionalisme, ce qu’il n’est pas encore en 1927. Seul Mousseron, pourtant sensible aux décorations, ne cèdera pas à ce type d’ostentation, se contentant de signer de ses seuls prénom et nom. On peut y voir en fait une forme supérieure d’orgueil, mais ce qui importe c’est la façon dont il se positionne : en négligeant ses titres honorifiques il valorise son nom propre, joue l’argument d’autorité en matière de notoriété, et en taisant sa condition de mineur il donne une prééminence implicite à son statut d’écrivain sur celui de mineur.

AUTRES PARTICULARITÉS SCRIPTURALES

Les autres particularités scripturales ne concernent que Mousseron, les volumes des autres auteurs ne présentant pas en couverture d’autres inscriptions remarquables. En revanche, outre les points de vente dont il sera question ci-après, les recueils de Mousseron affichent éventuellement les mentions des rééditions, des tirages, du préfacier, et à partir de 1913, l’indication : « Dessins de Lucien Jonas ». Toutes choses dont nos Artésiens auraient bien été en peine de s’enorgueillir.

Autres similitudes éditoriales

Il s’agit ici de quelques similitudes purement formelles des ouvrages correspondant aux caractères généraux de la production en picard décrits en introduction et renvoyant notamment à leur médiocre qualité et à leur aspect modeste. Ainsi les livres de Lucas, Chardon et Barras ne constituent-ils jamais que de simples opuscules. La Muse d’un Noir par exemple n’est même pas paginée et ne présente pas de page de titre, et les ouvrages de Barras, Coine, Chardon et Saletzki n’offrent pas de table des matières. On pense bien qu’il ne saurait être question de grands papiers. Échappent toutefois à cette règle les Bluettes du Pays Noir imprimées avec soin sur « velin bouffant de Lafuma », ornées de vignettes, et annonçant des tirages de tête numérotés et signés par l’auteur. Visiblement Pentel a les moyens et tient à en imposer.

Les premières de couverture de Chardon et de Coine font dans la sobriété, sans doute par nécessité. En revanche, celles de Saletzki et Lucas comportent des enrichissements iconographiques significatifs. Aimable Lucas agrémente la sienne d’un dessin d’outils de mineur s’entrecroisant autour d’une lampe surmontée d’une barrette. La couverture de Saletzki est plus sophistiquée, et propose l’aquaphoto d’une espèce de bas-relief en argile représentant un mineur assis avec lampe et pic, surmonté d’une muse brandissant une lyre. L’ensemble est signé Cheviesse. La seconde génération pourra pratiquer systématiquement l’illustration en couverture et le symbolisme minier y sera bien entendu de rigueur : Pentel et Barras optent pour le dessin, signé J. Brouant chez le premier, A. Quignon chez le second. Plus moderne pour une fois, Lateur propose une photo panoramique d’Auchel en page de titre. Le recours à l’icône permet évidemment une identification instantanée de la thématique minière.

Les illustrations

La production mousseronienne présente une certaine variété, les tirages de tête et les enrichissements iconographiques divers offrant de nombreuses possibilités de différenciation et de valorisation des exemplaires. Mais les douze titres totalisant 105 éditions et rééditions, il ne saurait être question de tenter un recensement exhaustif, et il nous faut nous contenter du résultat partiel du hasard cumulé des acquisitions personnelles et des exemplaires de diverses bibliothèques publiques. Notons d’abord que la fameuse collaboration de Jonas ne commence qu’avec Éclats de gaillettes, en 1913. Il faut souligner la complémentarité qui s’instaure entre le travail de l’illustrateur et celui de l’écrivain. Jonas (1880-1947), natif d’Anzin, près de Valenciennes, est un artiste coté, portraitiste officiel des gloires de l’époque, une des valeurs sûres de L’Illustration. Mais il est aussi réputé pour ses fusains vigoureux et ses scènes de genre, qui traitent essentiellement de sujets régionaux, et d’abord miniers. C’est donc pour Mousseron l’illustrateur idéal, et réciproquement les textes du poète ont sans doute contribué à affiner chez ce grand bourgeois la sensibilité aux choses de la Mine39. La démarche de Jonas était purement amicale et désintéressée et l’artiste mondain a toujours eu à cœur de faire connaître les œuvres de son ami ouvrier : nul doute que son apport a dû être valorisant aussi bien au plan de l’image de marque de l’œuvre qu’au plan commercial.

En dehors de cette participation illustre, il faut signaler le recours à la photographie en couverture: beau portrait du poète en médaillon (Au pays des corons, 1907), portrait de galibot en vignette ovale (La Terre des galibots, 1923) et photo du « Petit Galibot » de Theunissen40 dans la réédition de 1920 de Coups de pic et coups de plume. Pour le reste, l’air de famille de tous les volumes de Mousseron provient d’abord de l’identité des formats, fruit, on le sait, d’une fidélité sans faille à son éditeur. Par contre, la diversité des papiers utilisés est très grande, avec de considérables variations notamment d’épaisseur. Certains volumes, enfin, ont connu des tirages de tête (facturés 10 f contre 3,50 f ou 4 f )41; nous n’en avons pas trouvé en tout cas d’antérieur à La Terre des Galibots42.

Sans qu’on puisse parler d’uniformisation, il existe donc bel et bien une similitude extérieure de ces volumes : modeste allure générale de l’objet et de la couverture éventuellement illustrée, et fortes ressemblances paratextuelles, aussi bien de la présentation de l’auteur que de l’appareil titulaire. Cette similitude, pour formelle qu’elle soit, n’en est pas moins significative d’une identité de démarche et de contenu. Elle participe à l’originalité et à la cohésion du genre et contribue de manière décisive à son identification.

LA DIFFUSION

Cette question ne pourra être traitée de façon probante que pour Mousseron, faute de documents suffisants pour les autres auteurs.

L’édition unique sanctionne selon toute vraisemblance un échec commercial, échec d’autant plus sensible que les tirages devaient être restreints, ce qu’atteste indirectement l’insigne rareté des exemplaires encore subsistants. Mais ce dernier phénomène s’explique aussi par bien d’autres facteurs : fragilité déjà soulignée des exemplaires, mais aussi habituel manque de considération pour les imprimés patoisants, source de carences dans leur entretien et leur conservation, sans oublier les destructions de guerre, en particulier lors du premier conflit mondial, où le front traversait le bassin lensois. Pour ce qui concerne la diffusion, les seules traces résident dans quelques mentions de distributeur. La page de garde d’Apollon dins l’ carbon précise :

Cet ouvrage est en vente, au prix de 1,50 f dans les librairies ci-dessous : A Lille, Chez M. Emile Leleux, rue Esquermoise // A Arras, Chez M. Brissy, Petite Place. / A Hénin-Liétard / chez M. Plouvier, rue de la Gare. // A Lens / Chez Madame Delattre-Goudin.

On notera que l’ouvrage n’est pas proposé dans l’est du bassin minier, et on aura reconnu au passage la famille Plouvier, qui imprimait le Journal d’HéninLiétard et dont le nom est lié à celui de Mousseron. La vente de l’ouvrage à Arras s’explique sans doute par son impression dans cette ville. Quant à Lucas, sa quatrième de couverture annonce :

Chez l’Éditeur [c’est-à-dire l’imprimerie Cailliez], 11 rue Diderot à Lens / Chez tous les libraires du Nord et du Pas-de-Calais / Et chez l’auteur, 49, rue du Bois, Lens.

La seconde mention est des plus suspectes : en fait, l’éditeur et l’auteur devaient à eux seuls circonscrire la zone de chalandise, strictement lensoise, de La Muse d’un Noir. La diffusion d’ouvrages à compte d’auteur est toujours périlleuse, et de toute manière la commercialisation de l’œuvre ne pouvait guère, pour des raisons de langue comme de contenu, prétendre dépasser le bassin houiller, l’agglomération lilloise dans une faible mesure exceptée.

Quelques indices cependant jouent en sens inverse. Ainsi, toutes les éditions de Lateur sont déclarées « épuisées » dans la liste qui suit la page de titre du Lexique… Mais il n’est pas mentionné de rééditions pour autant, et elles sont absolument introuvables aujourd’hui. Pour Pentel, nous connaissons le chiffre du tirage de tête, qui est de 270 ce qui peut laisser supposer un total relativement important. A ces tirages restreints et sans lendemain s’opposent les multiples rééditions de l’œuvre de Mousseron. Le succès cependant ne fut pas immédiat. Ainsi la vente initiale de Fleurs d’en bas eut bien du mal à dépasser le chiffre de la souscription :

Sur cinq cents exemplair’s, in in vind quèqu’ centaines…/ Puis l’ rest’, dins l’ fond d’eun’ caiss’, plusieurs années y traîne…43

Il en alla de même pour les deux titres suivants, la gloire survenant après les premières distinctions honorifiques. Cela dit, on ne sait pas comment les volumes souscrits étaient livrés à leurs destinataires. On peut supposer que les mineurs d’Anzin étaient quant à eux approvisionnés par la Compagnie, qui distribuait elle-même les recueils sur les lieux de travail, mais cela n’est pas prouvé. Le mode de distribution pour les autres souscripteurs reste mal connu : il devait selon toute vraisemblance combiner la remise directe aux amis avec l’expédition postale pour les souscripteurs moins proches, comme les Parisiens. La liste des principaux dépositaires, à partir d’Au Pays des Corons (1907), comprenait régulièrement les Librairies Taillandier de Lille et Paris (Mousseron était inscrit au catalogue de cette grande maison populaire44), la Librairie Lauverjat à Douai, les « principaux libraires » de Valenciennes et Denain, et enfin l’auteur lui-même. La cible était bien délimitée, Douai, Denain et Valenciennes permettant de couvrir la partie orientale du bassin minier, et Lille et Paris offrant une ouverture régionale et nationale. On notera l’absence de tout dépositaire pour Arras, Béthune ou Lens, indice d’une faible réception de l’œuvre en Artois minier en dépit de l’impression à Carvin.

La commercialisation de cette production passait également par d’autres canaux relevant de la vente directe, essentiellement lors des « concerts » donnés çà et là par le poète. On tient un indice sérieux de l’importance de cette pratique avec le nombre élevé de volumes portant un envoi manuscrit de l’auteur – mais il est vrai que l’envoi pouvait également se pratiquer pour les souscripteurs. En fait, il est patent que la véritable rareté se trouve du côté de l’absence et non de la présence de signature ! C’est en tout cas l’opinion des professionnels du livre ancien dans la région. A défaut de pouvoir étayer cette assertion de chiffres précis, on peut quand même se satisfaire de cette constatation empirique pour conclure que, passée la souscription de l’édition originale, l’essentiel de l’écoulement des ventes de l’œuvre de Mousseron devait provenir de la vente directe et non de la librairie. Un exemple frappant de cette articulation de la déclamation et de la publication est fourni par l’auteur lui-même dans M’ Passé et m’ Présint :

Pou min deuxièm’ recueil, j’organise eun’ soirée : / Eun’ mêm’ somm’ donn’ra droit au livre et à l’intrée (v. 229-230).

Enfin, Mousseron vendait directement ses ouvrages à son propre domicile comme l’indiquent les mentions en première de couverture – autre occasion de libeller un envoi –, mais il pratiquait également le dépôt chez les petits commerçants de sa région. Le musée d’Escaudain conserve ainsi une affichette manuscrite indiquant la présence de ses volumes dans une boutique de l’agglomération, et celui de Denain un « panonceau publicitaire en carton peint » portant : « Les livres de Mousseron sont en vente ici. Cafougnette [sic] »45. Il s’agissait vraisemblablement là d’un simple appoint mais cette dernière pratique est intéressante par son côté artisanal et par son absence de prétention.

UN PARADOXE : LE LIVRE, VECTEUR CULTUREL DE LA CORPORATION MINIÈRE

Nos auteurs cumulent à plaisir les handicaps pour un passage au livre : ils sont pauvres, autodidactes, ouvriers, patoisants. Autant de particularités qui vont constituer autant d’obstacles dans leur entreprise. Dès le départ ils se trouvent pris dans une série de contradictions : ils sont ouvriers et veulent se faire reconnaître comme artistes ; ils participent au culte de la figure du Poète, alors figure de proue de la littérature française, et ils écrivent en dialecte ; ils veulent faire reconnaître l’éminente dignité du Mineur au-delà de la Mine, mais en écrivant en patois ils se confinent à leurs semblables. Toutes ces contradictions, ces tensions, sont venues jouer, s’exprimer sur la page de couverture, éventuellement sur la page de titre, dans une titulation complexe.

On ne peut donc qu’être frappé par la ténacité d’un Mousseron alignant douze titres dont il se fait non seulement l’auteur mais aussi quasiment l’éditeur d’un bout à l’autre de la chaîne à l’aide de procédés d’une grande originalité de contexte en matière de publicité et de diffusion. On ne peut également qu’être touché par le côté parfois pathétique des efforts déployés par d’obscurs mineurs de fond pour réussir leur passage à l’édition dans un grand dénuement de moyens. Tout ceci nous amène à nous poser la question de leurs motivations. Si l’on peut soupçonner l’espoir d’avantages matériels, ils seraient à situer du côté d’une éventuelle promotion professionnelle par le passage au Jour, et par l’accès au statut d’employé, mais pas du côté pécuniaire. Mousseron lui-même n’a pas fait fortune. La quête de ces hommes était visiblement celle de l’estime de soi, de la reconnaissance du public, de la sortie de l’anonymat prolétarien.

La corporation minière du Nord-Pas-de-Calais a longtemps suscité des sentiments contradictoires : admiration pour le mineur dont on célébrait à l’envi le dévouement et l’héroïsme, mais aussi circonspection pour une population qui longtemps dédaigna ouvertement les activités intellectuelles. La Poésie en picard du Pays Noir, par son existence même, activité d’écriture puis passage à l’édition, permet d’infirmer pour partie ce dernier trait et de rattacher la civilisation minière à la civilisation du Livre. La détermination d’une poignée d’hommes à vouloir faire passer leur témoignage dans leur vernaculaire par le Livre prouve assez quel était à leurs yeux le prestige de ce média.

1. Jules Mousseron, Fleurs d’en bas : poésies et chansons patoises, préface de M. André Jurénil, Denain, chez les libraires et chez l’auteur, [1re édition, 1897] 2e édition, 1900, 127 pp., in-16. Bibliothèque de Valenciennes. Fonds Jean Dauby. Cliché François Leclercq.

Il s’agit du premier recueil de Mousseron, édité par souscription amicale en 1897. L’exemplaire ici présenté est celui de la deuxième édition (1900), la première étant absolument introuvable. On peut être surpris de la proximité des deux dates, l’auteur affirmant (M’ passé et m’ présint, v. 204-205) que le premier tirage avait eu bien du mal à s’écouler. Sans doute s’agit-il d’un effet d’entraînement provoqué par la parution de Croquis au charbon (1899). On constate donc que la pratique de la réédition s’est très tôt installée, entraînant d’incessants chevauchements dans la production éditoriale mousseronienne (ici, dix rééditions pour le premier titre, neuf pour le second).

La mise en page se caractérise par une sobriété non dénuée d’élégance. Il est vrai qu’elle ne courait guère le risque de l’encombrement informatif. Ainsi n’y a-t-il pas de mention d’éditeur (mais l’imprimerie Mazeyrie, à Tulle, est indiquée à l’intérieur). On appréciera aussi le flou de la prudente indication «En vente chez les libraires», cette mention ne faisant toutefois pas pléonasme dans le cas d’une production dialectale comme le prouvera la multiplicité des autres techniques de diffusion utilisée par le poète.

2. Jules Mousseron, Mes dernières berlines : poésies et monologues en patois du Nord, avec les Nouvelles aventures de Cafougnette…, dessins de Lucien Jonas, Lille à la Librairie générale J. Taillandier… et Paris…, Douai à la Librairie J. Lauverjat…, Valenciennes et Denain, chez les principaux libraires et chez l’Auteur…, 1933, 128 pp., in-16. Bibliothèque de Valenciennes. Fonds Jean Dauby. Cliché François Leclercq.

Ce recueil daté de 1933 est le onzième et dernier publié par le poète lui-même. La comparaison avec la précédente mise en page est éloquente. L’enrichissement scriptural, manifeste, se traduit par une extension du sous-titre et l’ajout de deux références majeures, la première au personnage de Cafougnette en « accroche » commerciale, la seconde aux illustrations de Lucien Jonas, artiste local de stature nationale. La saturation de la page est achevée par l’abondance des mentions de libraires diffuseurs (Lille, Paris, Douai, Denain, Valenciennes). Enfin on est frappé par la forte touche de modernisme apportée simultanément par les caractères typographiques et par l’usage de la photographie. La confrontation de ces deux bornes éditoriales met ainsi en évidence l’amplification de l’œuvre et son passage à la notoriété, rare exemple de réussite à un tel niveau dans le domaine des lettres dialectales.

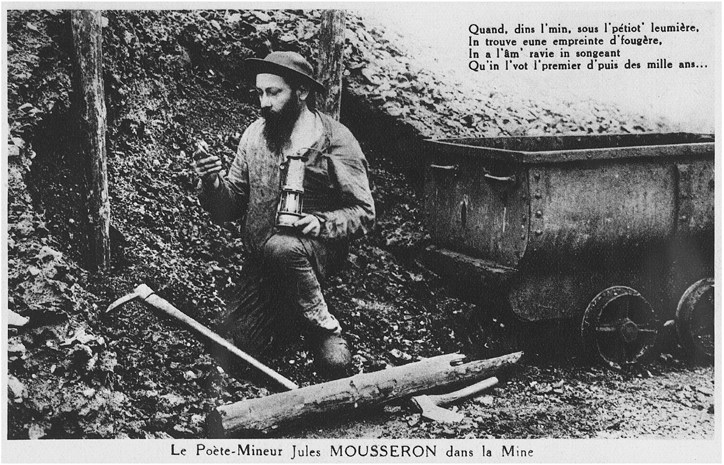

3. Le Poète-Mineur Jules Mousseron dans la mine [carte postale avec des vers de Jules Mousseron], Nouvelle série des mineurs, Nancy, Hélio-Lorraine, [vers 1930]. Bibliothèque de Valenciennes. Fonds René Goube. Cliché François Leclercq.

Les Fougères Noires est le titre du poème éponyme du recueil paru en 1926. Dans cette pièce de vingt-huit quatrains d’octosyllabes, Mousseron raconte qu’à l’époque de sa jeunesse amoureuse il lui arrivait, au fond, de griffonner des textes sur des morceaux de charbon. Un jour, après la remonte, il eut la surprise de découvrir une magnifique empreinte de fougère au verso de son support. A partir de là le poète développe une méditation moralisatrice sur son existence dont la dureté a été compensée par l’amour conjugal et l’amitié pour ses frères de labeur. Cette pièce n’est pas, tant s’en faut, la meilleure de l’œuvre, mais Mousseron semble lui avoir accordé sa prédilection comme le démontrent sa position en ouverture, sa dédicace au « maître et ami André Jurénil » et l’illustration pleine page de Jonas qui la précède. Elle connut une forte popularité et appartient depuis au socle de la mythologie mousseronienne. Indice supplémentaire de ce succès fabriqué, l’édition de cette carte postale évidemment mise en scène (peutêtre le mineur était-il d’ailleurs déjà « pinsionné » au moment du cliché…). Enfin, le montage s’étend jusqu’au texte puisque le quatrain proposé sur la carte, non attribué il est vrai, n’appartient pas au texte du recueil.

4. Le Poète-mineur Jules Mousseron dans sa maison, Coron Jean-Bart, à Denain [carte postale, vers 1900]. Collection particulière. Cliché François Leclercq.

Il existe une bonne demi-douzaine de clichés différents du portrait en carte postale de Jules Mousseron, les premiers remontant au tout début du siècle. Celui-ci appartient visiblement à l’après-guerre.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, il ne s’agit pas d’un véritable bureau : toutes les activités, domestiques et intellectuelles, se tenaient dans la même pièce du rez-de-chaussée. La mise en scène vise ici à réunir en un seul coup d’œil les deux éléments antinomiques du composé « poète-mineur ». Pour le poète : la plume, l’encrier, les feuilles, un livre fermé sur le modeste bureau, le regard lointain cherchant l’Inspiration ; pour le mineur : les vêtements de travail et les sabots, le chapeau en cuir bouilli en évidence sur la table, sur le bahut la lampe professionnelle. A l’arrière-plan – authentique – la bibliothèque et le mur tapissé d’œuvres d’art (offertes par ses nombreux amis artistes hennuyers) viennent souligner l’insertion paradoxale de l’ouvrier créateur dans l’univers de la culture légitime.

5. Jules Mousseron, Les Forges & aciéries de Denain & d’Anzin : impressions d’un ouvrier mineur, Denain, chez les principaux libraires, 1903, couverture illustrée d’une photographie du groupe Le Métal de Corneille Theunissen, 16 pp., in-16. Collection particulière. Cliché François Leclercq.

Ce fascicule illustre bien l’une des voies utilisées par Mousseron pour la composition de ses recueils : le passage préalable de la pièce par l’imprimé léger, feuille volante ou fascicule. Ce procédé est largement employé par les chansonniers, mais Mousseron l’utilise aussi souvent pour ses pièces de circonstances. Il fournit alors brièvement les précisions nécessaires lors de l’impression en recueil, ce qu’il n’a pas fait en l’occurrence. Le poète use ici d’une démarche narrative qui lui est chère et qu’il utilise aussi pour le monde de la mine : la déambulation pédagogique qui lui sert à guider son lecteur. Le fascicule qui date de 1903 a été repris dans Coups de pic et coups de plume, publié en 1904, sous un titre légèrement abrégé : « Les Forges et Aciéries de Denain », le texte déroulant ses 55 quatrains d’octosyllabes de la page 81 à la page 92. Le soustitre « Impression d’un ouvrier-mineur » a été supprimé. Le poème est dédié « A mes amis Corneille et Paul Theunissen », Corneille étant l’auteur du groupe intitulé Le Métal, reproduit en couverture du fascicule.

Mousseron reprendra une démarche similaire sur le même thème avec un fascicule intitulé A l’Atelier Cail daté de 1906 et repris dès l’année suivante dans Au Pays des corons sous le titre « Les Ateliers Cail » (pp. 69-89). En ce début de siècle l’acier l’emportait déjà sur le charbon à Denain. Indéniablement Mousseron était sensible aux beautés de la poésie industrielle ; il n’en reste pas moins que le passage par les fascicules illustre sa volonté d’élargir son public en touchant le monde ouvrier de la sidérurgie et de la métallurgie comme l’indique dans les deux cas l’exceptionnelle mention de sa qualité d’« ouvrier mineur ».

LA BIBLIOTHÈQUE DE VALENCIENNES ET JULES MOUSSERON (1868-1943)

Le Fonds Jules Mousseron de la Bibliothèque municipale de Valenciennes est un ensemble de documents choisis par les trois filles du poète pour être donné en 1984 à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ; celle-ci, pour des raisons de conservation, le déposa à la Bibliothèque municipale le 1er janvier 2005. La collection, en cours de numérisation, regroupe plus de deux mille pièces dont deux carnets de travail autographes, 761 feuillets manuscrits de poèmes, des lettres et un important ensemble de coupures de presse (1895-1943).

Nombreux sont aujourd’hui encore les cartes postales, les recueils imprimés dédicacés ou les souvenirs détenus par des particuliers, signe de la popularité persistante du créateur de Cafougnette. Ils viennent peu à peu enrichir les collections de la Bibliothèque de Valenciennes, tels les dessins au fusain de Lucien Jonas (1880-1947) pour Les Boches au Pays noir (1920) donnés à la Ville de Valenciennes en 2004, ou, plus récemment, un beau buste en plâtre patiné d’Élie Raset représentant le poète (1903).

Plusieurs gisements documentaires valenciennois éclairent par ailleurs l’œuvre de l’écrivain denaisien comme les archives de Jean Dauby (1917-1999), journaliste et poète, spécialiste de linguistique picarde et éditeur de Jules Mousseron46. La Bibliothèque de Valenciennes offre ainsi de multiples angles d’approche tant de l’œuvre de Jules Mousseron que de l’essor de la littérature régionaliste dans le Nord au XXe siècle. L’exposition El vie est bell’ : les « concerts » de Jules Mousseron (2005)47 en donnait un aperçu.

Marie-Pierre DION-TURKOVICS

Conservateur général des bibliothèques

____________

1 Le domaine linguistique picard excède de beaucoup la Picardie historique, puisqu’il s’étend de la Manche à la Thiérache, du nord de Paris (Compiègne) à la Belgique (partie occidentale du Hainaut avec les villes de Tournai et de Mons). Calais, Arras, Saint-Omer, Béthune, Lille-Roubaix-Tourcoing, Cambrai, Valenciennes par exemple sont donc en zone picardophone.

2 Il est clairement admis aujourd’hui que le picard est une langue. Les termes de « dialecte » et de « patois » sont quant à eux critiqués par la terminologie scientifique contemporaine. Je les utiliserai cependant dans cet article par simple commodité de rédaction, de façon neutre, non péjorative. Les termes *chti et *chtimi, dépourvus de toute validité scientifique, sont quant à eux à proscrire.

3 Nous parlons désormais de la littérature dialectale ou patoisante et non de la littérature d’ancien picard bien étudiée depuis longtemps.

4 Fernand Carton, François Cottignies dit Brûle-Maison (1678-1740), Chansons et pasquilles, Arras, 1965.

5 Éric Lemaire, Le Chansonnier lillois Alexandre Joachim Desrousseaux et la chanson populaire dialectale, thèse de musicologie de l’Université François Rabelais de Tours, dir. Guy Gosselin (2007).

6 « Le Tourcoing de Jules Watteeuw », dans Chroniques Tourquennoises, IV, Tourcoing, Les Amis de Tourcoing, 1988, 171 pp.

7 Jacques Landrecies, Poésie dialectale du Pays Noir (1897-1943). Étude linguistique et littéraire, thèse de dialectologie de l’Université de Lille III, dir. Roger Berger (1994).

8 On préfèrera cette construction-ci à l’inverse, plus fréquente mais d’une regrettable ambiguïté.

9 Voici la liste de ces auteurs artésiens et de leur publication dans l’ordre chronologique de parution. On a réuni les différentes indications fournies par les couvertures et pages de titre de ces productions peu académiques pour mieux en faire saisir d’emblée la particularité. Achille Saletzki, Apollon dins l’carbon. Poésies patoises par Achille Saletzki, ouvrier-mineur, Préface de Charles Lamy, Arras, Imprimerie moderne d’Arras, 7, place du Wetz d’Amain, 1904, 51 pp. ; Aimable Lucas, La Muse d’un Noir, par Aimable Lucas, ouvrier mineur, poèmes et poésies en patois, Lens, Imprimerie E. Cailliez, 11, rue Diderot, 1906, [48] pp. ; Arthur Chardon, de Méricourt-Mines, Poète-Mineur, Vice-Président des Rosati des Houillères de Billy-Montigny (P. de C.), Les Chants du Mineur. 1re partie, Billy-Montigny, L. Gravet, 1912, 20 pp. ; Jules Coine, Ouvrier-Mineur, Fosse no 6 des Mines d’Ostricourt, Les Chants de la Muse Noire. Poésies patoises. Mœurs et coutumes du Pays minier, Douai, Imprimerie Paul Dutilleux, 1913, 80 pp.; Marius Lateur, Au Pays Noir, (Scènes de la vie minière..Boutades…), Auchel, Librairie Desailly, Grande Rue, et chez l’Auteur, rue de Lozinghem à Auchel, 1927, 80 pp. ; Paul Baras, Récits et Souvenirs. Poésies patoises par Paul Baras, porion au siège n o 5 des Mines de Liévin, Douai, Imprimerie Paul Dutilleux, [1928], 45 pp. ; Abel Pentel, O. A. Conducteur de travaux aux Mines de Bruay, Médaille du Travail, Membre de la Société des Écrivains de Province et de la Commission des Monuments Historiques du Pas-de-Calais, Membre d’Honneur de la Commission Parthenopea de Rome, Bluettes du Pays Noir. Poésies et Chansons en Patois des Mineurs de l’Artois, Douai, Paul Dutilleux, 1929, 66 pp.

10 Le mot « concert » désignait l’après-midi récréative qu’organisait annuellement un dimanche d’hiver une association. Le spectacle combinait des parties musicales et lyriques, des numéros de variétés, des saynètes comiques, des déclamations…

11 Voir à ce sujet, Jacques Landrecies, « La sociabilité, clé de voûte du système mousseronien » dans Marie-Pierre Dion-Turkovics, dir., El vie est bell’ ! Les concerts de Jules Mousseron. Mois du patrimoine écrit, Valenciennes, Somogy / Bibliothèque municipale, 2005, pp. 21-32.

12 Sur cette notion de « poète de beffroi », voir Jacques Landrecies, La littérature patoisante du Nord-Pas-de-Calais, Lille, La Voix du Nord-Éditions du Dauphiné libéré, 2006, 51 pp. (« Les Patrimoines »).

13 André Jurénil, anagramme de Julien Renard, (1867-1954), homme de lettres et historien denaisien. Lié par une sincère amitié à Mousseron, il ne cessa toute sa vie de défendre et de promouvoir son œuvre.

14 Autour des Terris, « M’ Passé et m’ Présint », VI Les Fleurs d’en Bas, v. 203-204.

15 Armelle Zamagna, Les Vraies histoires de Cafougnette, Maîtrise de dialectologie sous la direction du Professeur Henri Roussel, Université Charles de Gaulle-Lille 3, pp. 2-3.

16 Autour des terris… v. 229.

17 Charles Lamy (1848-1914). Auteur patoisant cambrésien abondant, célèbre en son temps (Passe-Timps Kimberlots 1892, 1893, 1897, 1900).

18 8° Ye 6956.

19 Lamy prétend qu’il a accédé aux bonnes feuilles de l’ouvrage par hasard, lors d’un repas chez un sculpteur de la région (incipit de la préface).

20 Achille Saletzki, malade depuis quelques années, est décédé au moment même où sortait sa plaquette.

21 Dans Journal d’Hénin-Liétard, 29 mars 1914.

22 Rosati est l’anagramme du mot Artois. La première de ces sociétés dite « épicurienne et anacréontique » fut en effet fondée à Arras en 1778. Elle réunissait des jeunes gens qui aimaient à trousser des couplets et à vider des bouteilles. Robespierre, mais aussi Fouché et le Grand Carnot, en furent. Cette société disparut vers l’époque du Consulat, fut recréée à la fin du XIXe siècle en région parisienne par l’avocat arrageois René Brissy dit le Choleux (= le Boîteux), et essaima en une dizaine de versions locales dans tout le Nord de la France. Il exista une éphémère société des Rosati des Houillères créée en 1913. Certaines de ces sociétés ont perduré jusqu’à aujourd’hui (Arras et Paris).

23 La Vie du mineur (1927), 93 p ; Pages vivantes (Contes et croquis du Pays Noir ; poésies patoises), 1928, 102 pp. ; Au coin d’ pignon, poésies patoises (1929-1953), 94 pp. ; Archives du Centre Historique Minier de Lewarde, cote 3566.

24 Aucune mention d’éditeur pour les huit ouvrages littéraires signalés dans son Lexique… Mais on trouve par trois fois la mention de l’imprimeur Daniel Plouvier à Hénin-Liétard.

25 Le nom est en effet typiquement douaisien : qu’on songe au compositeur Henri Dutilleux, natif de la Cité de Gayant. Cette maison a édité avec constance (entre autres), pendant plusieurs décennies, des auteurs patoisants. Malheureusement les archives de l’entreprise ont brûlé pendant la dernière Guerre nous privant d’une source très précieuse (communication de M. Dutilleux, actuel dirigeant de la maison).

26 « 20 exemplaires sur Madagascar signés par l’Auteur et numérotés de 1 à 20. 250 exemplaires sur Alfa impondérable de Sorel Moussel signés par l’Auteur et numérotés de 21 à 270 ».

27 « Souvenirs » doit se comprendre non pas comme une tentative autobiographique mais comme une collection de témoignages de manifestations festives.

28 Ainsi René Debrie, Panorama des Lettres Picardes, Amiens, Université de Picardie, CEP, XXIV, 1984, p. 60.

29 Pages Vivantes, tout aussi vague, ne s’éclaire que par son sous-titre, comme il sera vu plus bas. Au coin d’ pignon est en revanche bien particularisé (la locution désigne le coin-causerie traditionnel des mineurs).

30 Corpus qui ne comprend par convention que les recueils édités. Sont donc exclus les Monologues de Jules Mousseron, de l’ordre de quelques pages, dont certains se retrouvent d’ailleurs dans des recueils. Et sont également exclus, d’évidence, les ouvrages de Lateur qui ne nous sont connus que par mention. Rappelons que seul Au Pays Noir nous est parvenu.

31 « Gaillettes » : mot du picard minier désignant un morceau de charbon de grosseur moyenne.

32 « Galibots » : mot du picard minier désignant un jeune apprenti mineur.

33 Le picard minier a en effet fourni tout un paradigme de termes de civilisation au français, coron, galibot, porion, terri ; le cas de rescapé est particulier, car attribué par erreur aux populations locales par un journaliste lors de la catastrophe de Courrières.

34 L’allusion concerne ici le premier poème consacré à la fougère (v. 6), c’est-à-dire le texte d’ouverture de Au pays des corons : L’ caillau à f leur. Il s’agit là d’un des textes les plus fameux de Mousseron où le poète se livre à une méditation sur l’empreinte d’une fougère fossilisée qu’il a trouvée lors de son travail au fond sur un morceau de charbon. V. illustration no 3.

35 Le terme « rouchi », non scientifique, désigne usuellement le parler picard de la région de Valenciennes, sans en constituer pour autant un sous-ensemble distinct.

36 Suivi de « Dessins de Lucien Jonas ». V. ill. no 2.

37 A savoir : « Mœurs et coutumes du Pays Minier//Avec les Nouvelles Aventures de Cafougnette // Poésies patoises // Dessins de Lucien Jonas.»

38 Sur cette problématique, voir Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, « Les titres », pp. 54-97.

39 Idée développée par Jean-Claude Poinsignon dans « El’ vie est belle ! Les « concerts » de Jules Mousseron », ouvr. cité, pp. 48-49.

40 Corneille-Henri Theunissen (1863-1918). Statuaire anzinois. Auteur notamment du bas-relief ornant la façade du Grand-Palais (« Les Arts et les Sciences rendant hommage au nouveau siècle »). L’un des premiers artistes valenciennois à avoir offert son amitié à Mousseron, lequel lui rend un hommage ému dans La Terre des Galibots (« Au statuaire Corneille Theunissen », pp. 82-88, 1923).

41 3,50 f. pour Autour des terris et 4 f. pour La Terre des galibots et Mes dernières berlines.

42 La feuille de souscription d’Au pays des corons (1907) ne mentionne qu’un prix unique de 1,5 f.

43 Autour des terris, v. 205-206.

44 Ce qu’indique la quatrième de couverture d’Au Pays des Corons.

45 El vie est belle…, ouvr. cité, « Catalogue », no 108, p. 83.

46 Jules Mousseron, [Trilogie :] Tout Cafougnette, A l’fosse : la mine et les mineurs, A l’ducasse : la joie de vivre de Jules Mousseron, édition, présentation et notes Jean Dauby, Valenciennes, Jean Dauby et les héritiers de Jules Mousseron, 1974-1976, 3 volumes.

47 Marie-Pierre Dion éd. et réd., en collaboration avec Jacques Bonnaffé, Fernand Carton, Virginie Debrabant, Jacques Landrecies, Agnès Paris et Jean-Claude Poinsignon, El vie est bell’: les « concerts » de Jules Mousseron [exposition présentée dans le cadre du « Mois du patrimoine écrit 2005 » du 17 septembre au 31 octobre 2005 à la Bibliothèque de Valenciennes], Paris, F.F.C.B., Somogy, 2005, 120 pp. (Collection « (Re)découvertes »).