Transferts culturels et histoire du livre

Michel ESPAGNE

Directeur de recherche au CNRS (ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris)

Par transfert culturel, on entend une orientation méthodologique de la recherche en histoire visant à mettre en évidence les imbrications et les métissages entre les espaces nationaux ou plus généralement les espaces culturels, une tentative de comprendre par quels mécanismes les formes identitaires peuvent se nourrir d’importations. Le livre étant par excellence un objet particulièrement mobile, doté à la fois d’une dimension culturelle et d’une valeur économique, résultat d’une production intellectuelle et d’une fabrication matérielle il mérite tout particulièrement d’être envisagé sous cet angle. Avant d’examiner quelques aspects d’une application de la recherche sur les transferts culturels à l’espace franco-allemand aux XVIIIe et XIXe siècles tels que les collections de livres étrangers, les publications étrangères des maisons d’éditions, les ouvrages étrangers dans les bibliothèques et les foires, les traductions, je chercherai tout d’abord à définir plus précisément la notion de transfert culturel.

QU’EST-CE QU’UN TRANSFERT CULTUREL ?

Peu d’historiens se sentent aujourd’hui satisfaits du cadre national de leur discipline. L’élargissement visant à répondre à cette insuffisance peut prendre des formes différentes et obéir à diverses perspectives théoriques. Il est sûr que la conjoncture politique de l’Union européenne, ou même celle de la globalisation, jouent un rôle, car les sciences humaines et sociales se développent sous l’égide et sous l’impulsion d’attentes sociales non directement formulées. Le début est venu du comparatisme, qui part de l’idée que des produits culturels nationaux peuvent être comparés, c’est-à-dire confrontés avec des objets extérieurs : c’est la base non seulement du comparatisme en histoire culturelle mais aussi de l’histoire sociale comparée. La fonction de la comparaison peut d’autant moins être sous-estimée qu’elle constitue une sorte de préalable pragmatique à toute extension du champ de perception. Mais on a depuis longtemps reproché aux parallélismes établis par l’histoire sociale comparée ou à l’énumération des traitements nationaux de tel ou tel motif archétypal de présupposer un observateur neutre (qui ne saurait exister), de séparer les éléments comparés de la dynamique de leur genèse propre et de les analyser comme des donnés invariants. La validité sémantique des concepts employés pour définir les objets à comparer n’est elle-même guère remise en cause, bien que ces définitions ne soient nullement neutres et qu’elles reflètent plus particulièrement l’horizon d’attente de l’un des deux domaines mis chaque fois en parallèle. Toute comparaison de l’histoire de la Bildung (de la « formation »), entre l’Allemagne et la France est d’emblée problématique parce que le concept de Bildung n’atteint sa pleine signification que dans un contexte allemand. Quel historien de l’Europe ne s’est pas heurté à la différence entre le Bürger et le « citoyen » ? La distance dans l’espace ou dans le temps ne peut qu’accentuer ce type de problème.

Si l’on souhaite élargir le cadre national de l’histoire culturelle, la représentation de l’influence ou du rayonnement est aussi très problématique, dans la mesure où le terme même conserve une dimension magique sensible dans son étymologie et met entre parenthèses, voire discrédite, la question de la médiation. Dire que la Révolution française a eu une influence sur l’histoire littéraire ou philosophique allemande ne signifie rien au fond, ou ne fait que renforcer le préjugé légèrement chauvin selon lequel la Révolution française a joué un rôle central dans l’histoire de l’Europe. Quand on observe qu’un livre ou une orientation philosophique a passé la frontière du contexte national de sa genèse, il s’agit avant tout, du point de vue de la méthode des transferts culturels, de déterminer les chemins employés pour l’exportation. La description du processus de réception doit se substituer aux jugements de valeur sur le fossé entre original et imitation. Dire que Goethe ou Kant ont peut-être été mal compris en France au XIXe siècle est moins important que préciser la perception exacte des nouvelles constructions littéraires ou philosophiques auxquelles ils ont donné lieu et qu’il convient de considérer comme des objets originaux.

Il y a au moins deux cas où le comparatisme historique montre ses limites. Le premier, essentiel, est lié à l’ouverture extra-européenne. On ne compare pas l’Angleterre et la Birmanie, la France et le Vietnam, l’Italie et l’Éthiopie. On peut fort bien, en revanche, étudier les phénomènes d’importation ou d’exportation, les réinterprétations auxquelles ils ont donné lieu et les restructurations entraînées pour les sociétés concernées. Une historiographie cessant d’être orientée sur l’Europe ou les États-Unis est naturellement portée à étudier des interactions, c’est-à-dire des transferts, plutôt qu’à comparer. Le second cas est celui des grandes césures de l’histoire récente, des épisodes de massacres et d’extermination, où la comparaison risque d’aboutir à une banalisation par mise en série. C’est le problème de la comparabilité en histoire : on ne compare pas le Ruanda, l’Arménie, les communautés juives sous le nazisme et les camps staliniens.

La recherche sur les transferts1 s’est efforcée d’examiner de nouvelles possibilités de dépasser le cadre national de l’histoire culturelle en étudiant de façon quasi micrologique le processus de translation d’un objet entre son contexte d’émergence et un nouveau contexte de réception. Cet examen oblige à mettre en valeur le rôle des diverses instances de médiation (voyageurs, traducteurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires, collectionneurs etc.) ainsi que l’incontournable transformation sémantique liée à l’importation. On observera en particulier la transformation qu’une importation culturelle apporte au contexte de réception, et inversement l’effet positif de ce contexte de réception sur le sens de l’objet. Il s’agit de combiner une approche sociologique et une approche herméneutique.

Une traduction n’a pas moins de légitimité ou d’originalité que son modèle. La translation des objets culturels n’est pas une déperdition. Cette idée qui, à la suite du philosophe Herder, aurait pu être partagée par les traducteurs parmi les écrivains de la période romantique allemande, est un des présupposés de base de la recherche sur les transferts culturels, qui considère les transformations sémantiques liées à une translation non comme une déperdition mais comme une construction nouvelle. La question de savoir si une importation est adéquate ou authentique perd par là même sa pertinence. Une conséquence est notamment la nouvelle évaluation du rôle joué par la série des classiques étrangers caractéristiques de chaque littérature nationale. Chaque langue littéraire se définit un panthéon étranger qui ne correspond nullement au Panthéon des auteurs retenus dans le pays d’origine. Le Shakespeare allemand, qui ne se confond pas avec l’anglais et constitue pourtant, dans les traductions d’écrivains comme Wieland ou Tieck, une œuvre littéraire allemande de plein droit, peut être retenu comme un exemple parmi bien d’autres. Les petits poètes français bien oubliés de l’époque révolutionnaire traduits par Pouchkine en russe sont devenus grâce à cette traduction des classiques étrangers de la littérature russe.

La question des transformations sémantiques liées au transfert se prolonge dans celle d’un emploi de termes qui, dans plusieurs langues, ont la même tonalité et peuvent être considérés comme des équivalents, mais ont une signification différente selon les contextes. C’est vrai pour l’ensemble du vocabulaire des sciences humaines et sociales. On fait comme si le mot philosophie ou bourgeoisie avait le même sens en Allemagne et en France au XIXe siècle, pour s’étonner que la traduction d’un traité philosophique allemand en français ou son insertion dans un nouveau contexte en modifie radicalement le sens. La recherche sur les transferts culturels est déterminée par la conscience de ce que les concepts utilisés par les sciences humaines et sociales dans les différents pays européens empêchent la communication tant que leur valeur spécifique n’est pas déterminée par un examen relevant de l’histoire des concepts. La nécessité d’un tel examen est encore plus patente lorsqu’il s’agit d’aborder les relations entre Europe et Asie Orientale. L’histoire des concepts, la Begriffsgeschichte développée par Reinhart Koselleck2, est donc d’un grand intérêt, à la réserve près que cette histoire doit être transnationale.

Ce qui est transféré est défini en termes nationaux dans son contexte originel national. On a reproché à tort à la recherche sur les transferts de rester enracinée dans l’argumentation nationale qu’elle souhaiterait écarter. Il faut d’abord souligner que le contexte de départ peut être certes défini en termes nationaux, mais aussi dans des catégories religieuses, dynastiques, ethniques, linguistiques ou même professionnelles. Au XVIe siècle ou au Moyen Âge, les points de vue religieux ou dynastiques sont beaucoup plus significatifs en Europe occidentale que les points de vue nationaux3. Il est vrai que les sciences humaines n’ont été fondées qu’à partir du milieu du XVIIIe siècle, c’est-à-dire parallèlement à la naissance des nations européennes. C’est pourquoi, d’un point de vue très pragmatique, les déterminations nationales des sciences humaines restent plus lourdes que les déterminations religieuses ou les arrière-plans ethniques. De quelque manière que soit défini le contexte de réception ou celui de départ, on se doit de les considérer durant le processus de transfert comme des unités stables entre lesquelles se déploie la dynamique du transfert. Le fait de considérer un contexte, par exemple la société allemande de 1840, comme provisoirement stable, ne signifie pas qu’on le considère comme l’expression d’une substance nationale à laquelle s’opposerait une autre substance nationale, par exemple celle de la société française : la recherche sur les transferts culturels s’efforçant de montrer que le contexte de réception atteint grâce à l’importation une certaine hybridité, part de l’idée selon laquelle le contexte de départ comme celui de réception sont, avant même le transfert, des formes hybrides. La recherche sur les métissages nationaux a depuis longtemps dépassé l’idée selon laquelle il y aurait d’abord eu des substances purement ethniques ou nationales auxquelles aurait succédé le métissage4. Toute constellation nationale résulte d’hybridations passées. D’un autre côté, il est presque impossible d’aborder cette succession de rencontres culturelles sans dégager des moments stables que l’on considère comme des constellations relativement cohérentes. Quiconque se confronte à la réception de la littérature allemande contemporaine en Espagne n’oubliera pas nécessairement ce que cette même littérature peut devoir à des impulsions antérieures venues de France, et ne perdra pas de vue que les sciences humaines en Espagne n’auraient elles-mêmes jamais atteint leur forme actuelle sans l’importation au XIXe siècle du philosophe allemand Karl Christian Friedrich Krause et sans des moments comparables d’importations extérieures. Définis en termes nationaux ou non, les contextes de départ ou de réception sont des solutions de fortune de l’argumentation et non des substances.

Une question souvent débattue est celle du sujet observateur dans un transfert. Tout travail de sciences humaines ou sociales est confronté à cette question de la perspective que nous avons décrite en relation avec le comparatisme comme un obstacle central. Même dans l’histoire nationale, le point de vue de l’historien marque le récit et doit donc être analysé. Le problème gagne encore en acuité dans chaque historiographie transnationale : le chercheur peut être soupçonné de projeter scientifiquement le système de catégories dans lequel il a été socialisé de telle façon que la pertinence de ses résultats apparaisse suspecte. On ne pourrait au fond analyser que sa propre hybridité, c’est-à-dire les processus de transfert d’où résulte l’identité culturelle provisoire de chacun, car alors le retour sur les présupposés de l’observateur est donné dans le processus de recherche lui-même. Le danger d’une réflexion insuffisante peut, il est vrai, être réduit par deux facteurs. D’un côté la socialisation scientifique dans l’espace européen n’est plus confrontée à des frontières nationales aussi radicales. Les mêmes auteurs et les mêmes perspectives théoriques sont de plus en plus souvent considérés comme des sources et des autorités. D’un autre côté on peut attendre d’une histoire interculturelle des sciences humaines l’aide nécessaire contre les points de vue abusivement subjectifs. L’histoire du livre, moment central de l’histoire des sciences humaines fait partie de cette observation critique des points de vue subjectifs.

CONCENTRATIONS DE LIVRES ÉTRANGERS

Il existe dans la plupart des pays, et donc aussi en France ou en Allemagne, des collections de livres étrangers qui peuvent parfois constituer des bibliothèques entières. Ces livres n’étant pas écrits dans la langue majoritaire, ils ne sont accessibles qu’à une petite minorité de lecteurs. Parfois ils ne sont pas lus du tout, mais restent une sorte de dépôt symbolique d’un savoir extérieur, étranger. Certes, il est important de savoir quel usage en a été fait dans le contexte d’accueil, mais on peut considérer comme plus important encore d’observer la genèse de ces dépôts, puisqu’à travers elle se reconnaît une forme d’imbrication entre deux cultures. Quelques exemples de collections de livres allemands en France peuvent éclairer ce phénomène.

La Bibliothèque de l’armée de terre au Fort de Vincennes, près de Paris, est particulièrement riche en livres et périodiques en langue allemande du XVIIIe siècle. Les premiers Français à apprendre l’allemand au XVIIIe siècle furent en effet des officiers, dont la fonction était de participer à des conflits au centre de l’Europe, dans les territoires de l’Empire romain germanique, et qui apprenaient l’allemand pour se faire comprendre des populations. Mais les campagnes militaires impliquaient aussi une connaissance approfondie des mœurs de l’ennemi. C’est donc l’armée qui recueillit des informations historiques, notamment en se procurant les principaux périodiques publiés en allemand.

Plus généralement, la constitution de dépôts de livres reflète les vicissitudes de l’époque où elle s’opère. C’est ainsi que la Bibliothèque de la ville de Troyes détient un des grands fonds français de livres allemands du XVIIIe siècle. Ils y ont été déposés par un prêtre qui avait fui la France révolutionnaire pour se réfugier en Allemagne, où il avait vécu comme précepteur dans des familles aristocratiques. Revenu en France après la chute de l’Empire napoléonien, il ramenait avec lui une importante collection de livres allemands dont les deux points forts étaient la littérature des Lumières et la littérature maçonnique. Dès le début du XIXe siècle, ces deux aspects de la culture contemporaine allemande étaient donc accessibles à un public provincial à la suite du destin d’un prêtre assez caractéristique du déplacement des populations sous la Révolution et l’Empire. Le dépôt de livres du XVIIIe siècle à Troyes est resté un fragment isolé d’une mémoire culturelle allemande dans la province française dont l’usage a été au mieux limité.

La Bibliothèque du naturaliste Georges Cuvier est également due à un destin caractéristique de l’époque. Georges Cuvier était né dans la petite ville de Montbéliard dont le principal trait distinctif est d’avoir constitué à l’intérieur du territoire français une enclave du duché de Wurtemberg. Les enfants les plus doués de ce petit territoire où l’on parlait français allaient poursuivre des études dans la capitale wurtembergeoise, Stuttgart, alors qu’il était particulièrement rare que des francophones étudient au XVIIIe siècle dans une université allemande. Francophone de culture allemande ayant décidé de vivre dans un contexte parisien, Georges Cuvier, dont le rayonnement comme défenseur d’une forme de comparatisme anatomique était fort grand, se trouvait tout naturellement dans la situation d’un médiateur. Les savants allemands passant par Paris, quelle que soit leur discipline, lui rendaient visite et il acquérait des livres scientifiques allemands sur les sujets les plus divers. Sa bibliothèque a été acquise après sa mort par une bibliothèque semi-publique, celle de l’École normale supérieure, chargée de former des enseignants universitaires, et s’est perdue dans la masse des ouvrages de cette institution, contribuant à y augmenter l’importance des fonds allemands. Car la représentation de la science propre à la culture du XIXe siècle français impliquait une forte référence à l’Allemagne, à sa suprématie dans des domaines comme la philologie ou la philosophie. La bibliothèque de l’École normale supérieure s’enrichit donc d’ouvrages allemands durant tout le XIXe siècle, et en particulier après la défaite française lors de la guerre de 1870. On ne pouvait se servir pleinement de cette bibliothèque autour de 1900 sans au moins lire les ouvrages en langue allemande5.

Parmi les événements historiques ayant contribué à la constitution de bibliothèques allemandes, on citera encore l’émigration antifasciste des années 1930 qui a précipité nombre d’Allemands vers Paris, où une vie associative active s’est développée. L’une de ses manifestations fut une éphémère bibliothèque.

Ces quelques jalons d’une histoire des acquisitions de livres étrangers en vue de la constitution de dépôts allemands pourraient naturellement être étendus à d’autres aires culturelles. Il existe depuis le XIXe siècle à Paris une Bibliothèque polonaise, et l’intérêt français pour les peuples slaves et pour leur histoire s’est d’abord cristallisé autour de la Pologne et des livres polonais qu’on pouvait trouver à Paris. La constitution de collections de livres chinois, datant du XVIIe siècle et d’un goût prononcé du gouvernement de Louis XIV pour les trésors liés à des aires culturelles lointaines, relève d’une tout autre histoire. Mais les collections accumulées à la Bibliothèque royale d’ouvrages – il s’agit souvent d’ouvrages manuscrits – venus d’Orient expliquent que Paris put être, de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe, un des hauts lieux de l’orientalisme, et que, par exemple, les Allemands souhaitant s’initier à cette discipline naissante venaient s’y installer. L’histoire de la constitution des fonds étrangers et celle de leur utilisation relèvent à deux niveaux différents de transferts entre les aires culturelles, elles mettent en évidence l’interaction entre un contexte politique et la constitution d’un savoir qui devient un élément de l’identité nationale, comme la référence à la philosophie allemande chez les jeunes intellectuels français de la fin du XIXe siècle.

Les bibliothèques existent comme des sommes de livres singuliers. Mais elles existent également comme principes de classement des ouvrages et donc comme taxinomie du savoir. Cette organisation du savoir incarnée dans les bibliothèques n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire européen, même si les bibliothèques de monastères ont fourni des modèles largement répandus. Au-delà de la circulation de livres étrangers hors de leur espace premier, il conviendrait de s’interroger sur la circulation de modèles d’organisation des bibliothèques à travers l’Europe. Quelle est l’extension exacte du modèle de la bibliothèque de Wolfenbüttel où œuvra Leibniz ? Que doivent les bibliothèques de Saint-Pétersbourg aux savants allemands qui les premiers ont bâti l’Académie des sciences de la capitale russe ? A une époque plus récente, rappelons que la bibliothèque thématique de l’historien de l’art Aby Warburg, censée par sa disposition même offrir tous les outils d’une recherche sur la Renaissance italienne, est passée de Hambourg à Londres, d’un contexte allemand à un contexte britannique, et que sa répartition thématique a été reprise6. La question d’une circulation des modèles de bibliothèques semble être davantage un objectif, du moins tant qu’on s’intéresse aux ordres internes, car les monuments, eux, les architectures, correspondent à des paradigmes facilement identifiables. La seule architecture de la bibliothèque de Posen/Poznan, ville de Pologne qui fut la capitale ancienne de la Posnanie prussienne, révèle la volonté de la Prusse de marquer de son empreinte architecturale un lieu de savoir de l’aire culturelle polonaise.

DE LA CONCENTRATION DES LIVRES ÉTRANGERS À LA CONCENTRATION DES SAVOIRS

Les lieux de concentration de livres étrangers sont en même temps des lieux de concentration du savoir. Depuis le début du XVIIIe siècle, la foire des livres de Leipzig est devenue le lieu principal d’échanges de livres du monde germanique7, et c’est lors des deux sessions annuelles de cette foire que les nouveautés sont présentées au public. Cette concentration a naturellement pour conséquence une plus grande densité de maisons d’édition et de librairies que dans le reste du monde germanique. Mais les éditeurs étrangers souhaitant présenter leur production sont aussi contraints de passer par la foire du livre et par son catalogue. Leipzig devient ainsi une sorte de lieu d’observation de la situation internationale du livre, une plaque tournante où des pays tiers peuvent s’échanger des ouvrages, et prendre connaissance de leurs productions respectives. Il est vrai que Leipzig est aussi et principalement une foire de marchandises, de fourrures notamment, et que le parallélisme des marchandises et des livres tend à transformer ceux-ci en de purs objets d’échanges économiques. Pourtant, on ne peut pas dissocier la présence de livres étrangers de l’existence d’une revue comme les Acta eruditorum, revue internationale de critique érudite qui, dans la première moitié du XVIIIe siècle, rend compte en latin des publications dans l’Europe entière. D’autres organes lui succèdent dans la longue durée, comme la Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste (Bibliothèque des belles sciences et des arts libéraux), qui autorise à parler de Lumières saxonnes8 et contribue tout particulièrement à diffuser les théories esthétiques françaises ou italiennes, constituant à elle seule une sorte de République des lettres. Au XIXe siècle, on constate que nombre de grandes revues sont publiées et dirigées depuis ce centre d’échange international des livres, en particulier les revues du cercle de la « Jeune Allemagne » comme la Zeitung für die elegante Welt (Journal pour le monde élégant).

Certes les éditeurs scientifiques de ces revues voyagent, et ils entretiennent des réseaux de correspondance, mais l’élément déterminant est leur observation en temps réel d’échanges de livres issus de l’ensemble européen. La marchandise a déjà ici largement cédé sa place à un objet symbolique, intégré à la culture d’accueil. Dans cette procédure d’intégration, la traduction joue naturellement un rôle. En effet, la proximité à la fois des livres et des maisons d’édition a permis à Leipzig de s’assurer une sorte de monopole sur les activités traductrices qui, artisanales au XVIIIe siècle, deviennent quasiment industrielles au XIXe. L’ouverture de l’espace culturel allemand à l’étranger passe par le lieu où des livres, qui sont d’abord de pures marchandises, sont échangés.

Dès le XVIIIe siècle, des maisons d’édition ne se contentent pas des livres étrangers directement disponibles, mais sollicitent, par un système d’agents littéraires dispersés à travers l’Europe les importations qui donneront lieu à des traductions et à l’acclimatation de nouveaux genres littéraires. C’est le cas pour Philipp Erasmus Reich9, considéré en son temps comme un prince des éditeurs. Ses liens personnels avec le marché du livre anglais le conduisirent à importer et à traduire en allemand, dans le cadre de sa maison d’édition, les œuvres du romancier Richardson, une importation qui modifia le paysage de la vie littéraire allemande. On pourrait aussi mettre en relation l’évolution politique de la Saxe, qui tenta une première expérience de gouvernement bourgeois dans les années 1760, avec le rôle joué dans ce mouvement par les libraires et leurs descendants qui avaient notamment diffusé l’œuvre de Montesquieu. La concentration du livre-marchandise venu de l’étranger a des effets essentiels sur la transformation de l’espace symbolique littéraire, voire politique, du pays d’accueil.

Un autre exemple de concentration du savoir liée à la concentration de livres étrangers est naturellement, dans l’espace germanique, celui de l’université de Göttingen10. Fondée à une date relativement tardive (1737), elle se caractérise par une singularité : elle fut un lieu où le savoir dépendait directement de l’accroissement des fonds de livres, où la bibliothèque avait d’une certaine manière la prééminence sur l’enseignement lui-même. Cela tient au fait que les responsables de la bibliothèque (d’abord Johann Matthias Gesner, puis le philologue Christian Gottlob Heyne) étaient en même temps les personnalités centrales de la vie universitaire, donnant aux autorités de tutelle du royaume du Hanovre des conseils suivis d’effets sur le recrutement des enseignants, sur leur domaine d’action et même sur la progression de leurs revenus. C’est avec une véritable passion que Heyne, soutenu au sein du gouvernement par un curateur également collectionneur de livres, s’est mis à l’écoute de toutes les parutions européennes dans les domaines de l’érudition, de l’archéologie, de l’histoire, du droit et des voyages. Les livres arrivaient directement d’Italie, de Londres, de France par Strasbourg, de Hollande, chaque envoi s’accompagnant généralement de catalogues qui permettaient de nouvelles sélections pour les envois suivants. Heyne suit attentivement les ventes aux enchères de livres non seulement en Allemagne, mais encore dans l’ensemble de l’Europe, et s’efforce d’acquérir tout ce qui peut enrichir sa bibliothèque, achetant parfois des doublons qui seront revendus. Il faut, pour mesurer l’investissement de temps et d’énergie de cette politique d’acquisition, prendre en compte les difficultés de communication qui font que Heyne est toujours dans l’attente d’un paquet de livres ou à la recherche de circuits d’importation plus fiables. Ajoutons que lorsqu’un professeur meurt, la direction de la bibliothèque entre immédiatement en relations avec sa famille pour acheter les livres qu’il détenait.

Une première phase dans l’assimilation de cette production étrangère tient à l’intervention d’un système de comptes rendus très élaboré. Le directeur de la Bibliothèque, Heyne, qui est aussi la personne disposant de la plus grande autorité, est très attaché au système des Göttingischen gelehrten Anzeigen (Annonces savantes de Göttingen) et lorsqu’un professeur décède, on s’inquiète certes du successeur qui pourra lui être trouvé, mais aussi et presque surtout du remplacement qui pourra être apporté à son domaine scientifique dans le système des recensions. C’est dire que les livres étrangers arrivés à Göttingen au XVIIIe siècle sont immédiatement absorbés par le contexte culturel d’accueil. Une autre étape d’assimilation tient au style d’activité scientifique qui s’instaure dans ce lieu d’accumulation d’ouvrages étrangers à partir des années 1760. Göttingen est en effet un des principaux lieux de naissance des sciences humaines modernes : au-delà des disciplines traditionnelles, comme la théologie ou le droit ou la médecine, on voit s’affirmer des domaines nouveaux comme l’histoire culturelle, la philologie, l’archéologie, l’orientalisme, qui mettent en jeu le mode de fonctionnement de sociétés éloignées dans le temps ou dans l’espace. On peut désormais envisager de traiter de l’histoire comme histoire universelle, d’aborder la littérature européenne dans son ensemble, sans réduction à l’Allemagne, de confronter la Bible à des textes hébreux et arabes, d’établir une histoire de Russie à partir de chroniques médiévales. Cette modernité scientifique va faire inversement de Göttingen un lieu de formation des enseignants d’universités étrangères comme la Russie, la Finlande, parfois aussi la France. Enfin, diverses entreprises encyclopédiques lancées à Göttingen avec l’objectif d’atteindre un savoir total (on pense en particulier au projet encyclopédique de Johann Gottfried Eichhorn), vont elles-mêmes rencontrer un écho dans des revues savantes étrangères, par exemple en France.

Le cas de Göttingen, comme celui de Leipzig, inviterait à revoir l’histoire des sciences à la lumière du transfert culturel qui s’opère lorsqu’un grand nombre de livres étrangers sont concentrés en un endroit précis et lorsque se fait une appropriation systématique de ce capital intellectuel.

LIVRE ET SAVOIR FAIRE ÉTRANGER

Le livre n’est pas seulement le vecteur d’échanges culturels en raison de sa circulation dans l’espace, et dans le cas qui nous occupe entre la France et l’Allemagne. Il l’est également de façon intrinsèque, par sa genèse et par le processus de sa fabrication. On ne compte pas les cas où des livres, qui pour des raisons diverses ne peuvent pas être publiés dans l’aire culturelle à laquelle ils correspondent par la langue employée comme par leur thématique, le sont à l’étranger. Il est à peine besoin de rappeler ici le rôle de la Hollande comme lieu de publication de livres inspirés par le protestantisme français aux XVIIe et XVIIIe siècles, puis plus largement de livres exprimant des positions politiques ou religieuses subversives. Cette pratique de la publication à l’étranger est tellement institutionnalisée que des livres publiés en France peuvent, on le sait, mentionner un lieu de publication purement fictif en Hollande.

L’Allemagne à partir du XVIIIe siècle a parfois joué un rôle comparable à celui de la Hollande : déçu par l’édition hollandaise de ses livres qu’avaient assumée les Huguenots Arkstée et Merkus, mais tenté aussi par une expansion sur le marché allemand, Voltaire publie chez l’éditeur Walther de Dresde une édition complète de ses œuvres. C’est l’écrivain et philosophe italien Francesco Algarotti, lui-même utilisateur des services de Walther, qui a mis Voltaire en relation avec Walther. Ce même Walther est devenu l’éditeur de l’Histoire de l’art dans l’Antiquité de Winckelmann, et par là sa librairie peut être considérée comme un lieu où les Lumières françaises et italiennes rencontrent le néoclassicisme allemand. L’histoire des publications étrangères de la maison Walther ne s’arrête pas au demeurant à Voltaire. On aurait tort de considérer ce lieu de publication comme une donnée historique fortuite. La constitution d’un catalogue, comme la juxtaposition de Voltaire, Algarotti et Winckelmann, construit des effets de série, des cohérences intellectuelles.

Pour le domaine proprement allemand, on peut en outre prendre en compte un effet de mode. Les lecteurs sont au XVIIIe siècle des personnes fortunées, et, tout particulièrement les femmes issues de l’aristocratie font une consommation importante de romans. Or ces lecteurs ont volontiers recours aux livres en langue française auxquels se rattache une distinction supplémentaire. Les bibliothèques des innombrables principautés de l’Empire romain germanique abondent donc en livres français, et il peut du coup être tout à fait intéressant pour un imprimeur libraire allemand de publier en français. Certains, comme Fontaine à Mannheim, sont spécialisés dans cette production, et il arrive même que des livres allemands se vendent mieux en Allemagne dans leur version française, traduite, que dans leur version allemande, originale. Ce paradoxe explique sans doute l’évidence avec laquelle l’histoire du livre en Allemagne au XIXe siècle concerne tout à fait des littératures et des langues non allemandes. On pense en particulier à la maison Tauchnitz de Leipzig, qui s’était fait une spécialité de la publication en anglais destinée moins au marché anglais qu’au marché américain11. Parfois, des ouvrages en langue anglaise paraissent plus vite chez Tauchnitz le Saxon que dans le pays où le livre avait été conçu, et de nombreux lecteurs américains ont fait une sorte de détour symbolique par la Saxe pour accéder à leur propre littérature. Comme dans le cas de Walther et sans pouvoir entrer davantage dans les détails, on notera que l’édition sur une vaste échelle de livres étrangers en Allemagne n’est pas sans conséquences.

L’une des conséquences de la familiarité des éditeurs allemands avec la publication en des langues non allemandes fut certainement le développement de l’édition philologique. Toute l’Europe a utilisé au XIXe siècle les classiques grecs et latins de la maison Teubner, de même que l’imprimeur-libraire Breitkopf publiait à Leipzig au XVIIIe siècle des textes en grec pour les populations des Balkans.

On peut, dans une moindre mesure, renverser la perspective et observer que des ouvrages allemands ont été publiés à l’étranger, et notamment en France, lorsque, au milieu du XIXe siècle, on compte à Paris une minorité d’émigrés germanophones de l’ordre de 50 000 personnes. Une première version de l’École romantique de Heinrich Heine a été publiée en allemand à Paris chez l’éditeur Heideloff und Campe12. Les livres allemands publiés en France relevaient plutôt d’une littérature subversive. C’est pour les mêmes raisons que les émigrés antifascistes allemands des années 1930 firent paraître leurs œuvres en Hollande chez Allert de Lange, tandis que l’émigration russe a volontiers publié aux éditions parisiennes Ymca-Press. Ces éditions de l’émigration peuvent parfois être reléguées dans un ghetto culturel, n’avoir comme public que celui du pays d’origine où les livres se diffusent de façon clandestine sans que cette diffusion militante ait aucun caractère économique repérable. Elles peuvent au contraire donner aussi à leurs publications un écho dans le contexte d’implantation, et ce fut le cas des ouvrages de l’émigration allemande au XIXe comme au XXe siècle.

Un cas de figure plus complexe relevant des transferts culturels en matière d’histoire du livre est celui des maisons d’éditions allemandes installées en France pour produire et diffuser des ouvrages français mais en se servant d’un savoir-faire lié à une tradition artisanale allemande. On observe à Paris une floraison de maisons allemandes13, dont le nom, comme dans le cas de Klincksieck, s’est parfois conservé jusqu’à nos jours. Ces maisons ont souvent un profil très particulier : elles publient des ouvrages scientifiques en langue française qui sont soit des œuvres originales de savants français, soit, dans de nombreux cas des traductions d’ouvrages scientifiques allemands. Cette juxtaposition crée une sorte de paysage scientifique commun dans lequel la production allemande est fort bien représentée. Certaines, comme Reinwald, sont plus particulièrement spécialisées dans le matérialisme scientifique, et c’est notamment par le biais de ces maisons allemandes qu’on s’explique la diffusion en France des ouvrages de Vogt, Moleschott, Büchner, Haeckel, etc. Un autre domaine de l’édition scientifique française entre des mains allemandes est la philologie. Autour de l’École des chartes, censée étudier et faire connaître à un plus large public le Moyen Âge français dans ses aspects historiques mais surtout dans ses témoignages écrits anciens, gravitent de nombreuses petites maisons d’édition allemandes ou d’origine allemande. La philologie est perçue au XIXe siècle comme une science d’origine germanique, et il paraît donc tout naturel que des éditeurs allemands ou d’origine allemande prennent en charge les publications de cet îlot de science philologique que représente dans la France du XIXe siècle l’École des chartes. Même des ouvrages liés à la philologie et dont les origines se situent clairement dans un espace français, comme le Thesaurus linguae graecae de Henri Estienne, sont repris en charge par des philologues allemands, notammennt Charles Benoît Hase14. La science du livre semble être de façon si naturelle devenue l’apanage de l’Allemagne que l’on doit à un immigré saxon certains éléments premiers de bibliographie française.

En revanche des domaines très symboliques de la vie intellectuelle semblent se prémunir contre l’emprise allemande sur la culture du livre. C’est ainsi que la philosophie, discipline centrale dans l’université du XIXe siècle, et dont les lignes de force sont liées à l’importation de la philosophie idéaliste allemande15, reste un domaine étranger aux éditeurs allemands de Paris. On publie Kant ou Hegel, Fichte ou Schelling dans leur traduction française chez des Français comme Germer-Baillière ou Alcan, et non pas chez Klincksieck ou chez Vieweg. Cette genèse imbriquée des livres ou d’une partie significative d’entre eux ne fait que souligner leur rôle central de vecteurs de transferts, l’hybridité étant à la fois celle des groupes sociaux assurant la production matérielle des ouvrages, des techniques ou du savoir faire employés, et des effets intellectuels produits dans des contextes de réception étrangers.

LA QUESTION DES TRADUCTIONS

Un livre peut être déplacé de son aire culturelle de référence dans un autre espace soit sous sa forme originelle, soit en tant que traduction. Un déplacement dans la langue de rédaction suppose que le contexte de réception soit familiarisé avec cette langue, sans quoi le livre mène une existence purement virtuelle et n’a pas de lecteurs. La traduction a en général un impact beaucoup plus large, car elle correspond à une nouvelle rédaction du livre, dans un habillage lié au nouveau contexte de réception, à un nouveau système rhétorique et métaphorique et à de nouvelles références littéraires et historiques.

Le transfert d’un livre par sa traduction pose des problèmes de divers ordres. D’abord il y a des problèmes linguistiques. Ainsi, au XVIIIe siècle, l’allemand est une langue si peu connue qu’il semble impossible de confier la traduction d’un ouvrage dont les revues ont déjà dit l’importance à un seul traducteur. Certes, il y a des exceptions, comme celle du baron d’Holbach, auteur du Système de la nature, qui donne en version française plusieurs traités allemands de minéralogie ou de chimie appelés à enrichir les références de l’Encyclopédie. Certains Allemands ayant longtemps vécu en France se sentent suffisamment versés dans la langue française et mus par une conviction suffisante de l’importance de l’auteur à faire connaître pour s’engager seuls dans une traduction. Mais le plus souvent les traductions sont engagées par deux personnes l’une, un Allemand installé à Paris, pour rendre le sens du texte, l’autre un Français maîtrisant bien le style, pour donner à la version mot à mot une bonne forme stylistique. Nombre d’œuvres du XVIIIe siècle allemand, après avoir été annoncées dans le Journal étranger, ont ainsi été traduites par une association de ce type, ce qui implique une préférence pour un certain style de traduction visant à modifier les caractéristiques du texte pour le rendre plus acceptable aux lecteurs du contexte de réception. Un autre type de traduction, en général plus tardif, visera à faire pénétrer dans le contexte de réception pour l’en enrichir les spécificités métaphoriques ou linguistiques de l’original.

Dans la première étape de pénétration d’une littérature étrangère dans un nouvel espace, le rôle de médiation dévolu aux traducteurs est essentiel. Non seulement ils décident quel livre sera traduit, mais encore ils prennent des risques financiers, puisque leur paiement dépendra directement du débit de l’ouvrage, débit qu’ils assurent souvent eux-mêmes. Seules de grandes maisons d’édition peuvent en effet se risquer, au XVIIIe siècle, à rémunérer des traducteurs dont certains, comme Christian Garve pour les traductions de l’anglais vers l’allemand, bénéficient déjà d’une grande renommée. Lorsqu’en revanche paraît la seconde traduction de l’Histoire de l’art dans l’Antiquité de Winckelmann en 1781 le traducteur Michael Huber a pris personnellement le risque de la diffusion et de la commercialisation16. Une forme alimentaire de traductions du français vers l’allemand touche toutefois dès le XVIIIe siècle les formes les plus populaires de l’activité littéraire, les romans à la mode ou le théâtre.

Du point de vue de la recherche sur les transferts culturels dans le domaine du livre, une étude sociologique systématique de la population des traducteurs reste un manque à combler. On aurait tort de confondre l’importation de livres étrangers par le biais de la traduction avec une sorte de cosmopolitisme, une ouverture internationale. En fait, on observe par exemple que les livres en langue étrangère se diffusaient fort bien en Allemagne avant 1800, mais qu’autour de 1800, en période d’affirmation nationale, l’Allemagne se met à traduire massivement la littérature européenne pour la transformer, comme Shakespeare et Cervantès, en éléments d’une littérature nationale élargie que l’on absorbe et intègre dans un espace littéraire proprement allemand. Cette naturalisation de l’étranger donne aux traducteurs une notoriété qu’ils n’atteignaient pas auparavant. On devient célèbre pour avoir acclimaté un classique étranger et, vers la fin du XIXe siècle, une véritable gloire littéraire pourra être associée à l’activité de découverte et d’acclimatation d’auteurs étrangers – songeons par exemple aux traducteurs français de Nietzsche. Cette célébrité implique que le traducteur accompagne son travail d’un commentaire, qu’il se fasse également critique.

Observer le processus de naturalisation d’un livre suppose aussi que l’on recense des éléments tels que les formats, le nombre de lignes par page, la qualité des papiers, les illustrations, les quatrièmes de couverture et même la ponctuation au départ et dans le texte traduit.

Toutes les langues ne sont pas également représentées dans le milieu des traducteurs. Au XVIIIe siècle par exemple, on trouve en Allemagne nombre de traducteurs du français, tandis que les compétence linguistiques dans le domaine anglais et a fortiori en espagnol sont beaucoup plus rares. On voit dès lors s’instaurer un système de traductions-relais17 : un ouvrage anglais n’est pas traduit en allemand à partir de sa version anglaise mais à partir d’une traduction française. C’est un système encore en usage aujourd’hui pour des langues moins parlées à l’étranger. Le système des traductions relais est particulièrement intéressant du point de vue d’une histoire des transferts culturels dans le domaine du livre, puisque des éléments de la traduction intermédiaire (française) se retrouvent dans le passage de l’anglais à l’allemand. De plus, la chaîne de diffusion apparaît nettement plus complexe.

Le XIXe siècle se caractérise, notamment en Allemagne, par une véritable transformation de la production de livres en activité industrielle. Les traductions n’échappent pas à ce mécanisme. On rencontre dans les lieux de production de livre, en Saxe particulièrement, de véritables « usines de traductions » où des ouvrages de grande diffusion sont divisés et répartis entre un grand nombre de traducteurs de manière à aboutir dans un temps très court. Ces « usines de traduction » permettent de mettre très rapidement à disposition du public allemand des œuvres populaires de grande diffusion. L’industrialisation du livre a aussi pour conséquence l’apparition de séries d’ouvrages à bon marché, dont le prototype est certainement la Universalbibliothek de l’éditeur Reclam. Il y a une dimension d’éducation populaire dans la diffusion de ces livres de qualité matérielle médiocre : il s’agit d’aider à la constitution d’une culture allemande commune, fondée sur une meilleure connaissance des œuvres classiques, et des bibliothèques idéales de ces classiques nationaux seront mises à la disposition des soldats pendant les périodes de guerre. Mais la « Bibliothèque universelle » de Reclam publie aussi massivement des classiques étrangers, tout particulièrement les romans russes et le théâtre scandinave. Grâce aux traductions et à l’industrialisation du livre à bas prix se crée une sorte de panthéon culturel étranger, presque aussi important que le panthéon culturel national. C’est un des éléments de la recherche sur les transferts culturels appliquée à l’histoire du livre que de dessiner une cartographie de la culture mondiale dont la nature et les hiérarchies changeraient en fonction des diverses perspectives retenues. Et il y a autant de perspectives que de traditions nationales de production du livre.

Le livre est le lieu par excellence où, dans un certain contexte national, peut se cristalliser une mémoire étrangère, qu’elle ait fait l’objet ou non d’une traduction. Les lieux où a été capitalisée l’information sur l’étranger sont, comme le montre l’exemple allemand, les lieux d’un développement particulier de la culture nationale, littéraire ou relevant des sciences humaines. Si le livre circule comme toute marchandise, il a en revanche la spécificité de donner matière, comme tout texte, à des interprétations qui sont autant d’appropriations et de recontextualisations. Toute insertion dans une bibliothèque, pour ne pas parler des traductions, le rend disponible pour la culture d’accueil dont il peut devenir une nouvelle pierre de construction. Il est à la fois un élément étranger et un élément adopté, et cette double nature invite tout particulièrement à associer l’histoire du livre à une approche méthodologique en termes de transferts culturels. Il ne semble pas y avoir de raison pour que les observations que peut susciter l’exemple franco-allemand ne soient pas extensibles à d’autres situations nationales.

1. Première salle de la Bibliothèque de l’Université, dessin à la plume dans le Stammbuch de Ludwig Andreas Gercke, Göttingen, vers 1853 (SUB Göttingen, Cod. Ms. 1994.31, f. 8).

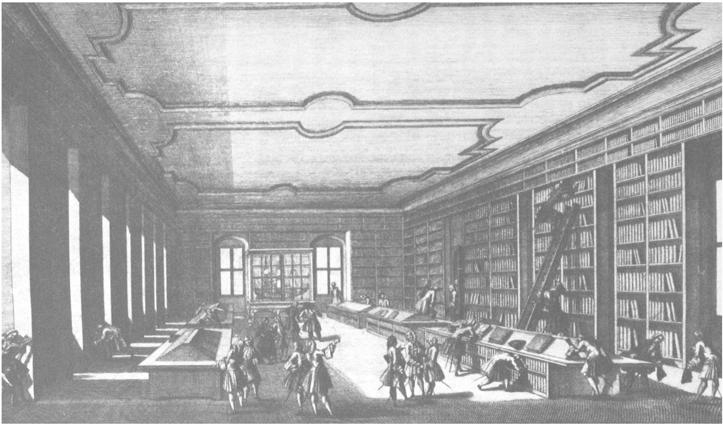

2. Grande salle de lecture de la Bibliothèque de l’Université. L’accroissement des collections a nécessité en 1764 l’aménagement d’une salle de lecture adaptée. Une nouvelle extension est disponible en 1787, mais en 1801 le manque de place est tel que l’on envisage d’utiliser l’église voisine (Paulinerkirche) pour les livres – ce qui sera fait en 1812.

Nota : les illustrations et leurs légendes sont de la rédaction.

____________

1 Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand, dir. Michel Espagne, Michael Werner, Paris, Éd. Recherche sur les Civilisations, 1988. Michel Espagne, Les Transferts culturels franco-allemands, Paris, PUF, 1999. Id., «Jenseits der Komparatistik. Zur Methode der Erforschung von Kulturtransfers », dans Europäische Kulturzeitschriften um 1900 als Medien transnationaler und transdisziplinärer Wahrnehmung, dir. Ulrich Mölk, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, pp. 13-32.

2 Geschichtliche Grundbegriffe, dir. Otto Brunner, Reinhart Koselleck, Stuttgart, Klett, 1972-1997, 8 vol.

3 Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert, dir. Wolfgang Schmale, Wien, Studienverlag, 2003.

4 Jean-Loup Amselle, Branchements : anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion, 2001.

5 Frédéric Barbier, « L’appropriation d’un modèle intellectuel : les Normaliens, leurs livres et leur bibliothèque au XIXe siècle », dans L’École normale supérieure et l’Allemagne, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 1996, pp. 89-107.

6 Salvatore Settis, « Warburg continuatus. Description d’une bibliothèque », dans Préfaces. Les idées et les sciences dans la bibliographie de la France, 11, janv.-fév. 1989, pp. 107-122.

7 Sur la place du livre en Allemagne, notamment à Leipzig : Frédéric Barbier, L’Empire du livre. Paris, Cerf, 1995.

8 Sächsische Aufklärung, éd. Anneliese Klingenberg [et al.], Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2001.

9 Hazel Rosenstrauch, Buchhandelsmanufaktur und Aufklärung. Die Reformen des Buchhändlers und Verlegers Ph. E. Reich (1717-1787), Frankfurt am Main, Buchhändlervereinigung, GmbH, 1986.

10 Luigi Marino, Praeceptores germaniae : Göttingen 1770-1820, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1995. Die Wissenschaft vom Menschen in Göttingen um 1800, dir. Philippe Büttgen, Hans Erich Bödeker, Michel Espagne, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.

11 Michel Espagne, Le Creuset allemand. Histoire interculturelle de la Saxe XVIIIe-XIXe siècles, Paris, PUF, 2000.

12 Heinrich Heine, Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland, Paris, Leipzig, Heideloff und Campe, 1833.

13 Helga Jeanblanc, Des Allemands dans l’industrie et le commerce du livre à Paris (1811-1870), Paris, CNRS Éditions, 1994. Frédéric Barbier, « Pour une anthropologie culturelle des libraires : note sur la librairie savante à Paris au XIXe siècle », dans HCL, 5, 2009, pp. 101-120, ill.

14 Henri Estienne, Thesaurus Graecae Linguae. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt C.B. Hase, G. Dindorfius, L. Dindorfius, Paris, A.F. Didot, 1831-1865, 8 vol.

15 Michel Espagne, En deçà du Rhin. L’Allemagne des philosophes français au XIXe siècle. Paris, Cerf, 2004.

16 Johann Joachim Winckelmann, Histoire de l’art de l’Antiquité, trad. M. Huber, Leipzig, chez l’auteur et chez Jean Gottlob Immanuel Breitkopf, 1781, 3 vol.

17 Geneviève Roche, Les Traductions-relais en Allemagne au XVIIIe siècle : des lettres aux sciences, Paris, CNRS-éditions, 2001.