La capitale et l’imprimé à l’apogée de l’absolutisme (1618-1723)

Jean-Dominique MELLOT

Conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France, chargé de conférences à l’École pratique des hautes études

PARIS ET SES MÉTIERS DU LIVRE AU GRAND SIÈCLE

Un rayonnement et ses freins

Pour évaluer le rayonnement de Paris au Grand Siècle, il ne faut pas perdre de vue que ce siècle n’a pas été particulièrement gâté par la conjoncture. Le grand XVIIe siècle, incluant le règne personnel de Louis XIV, est marqué par des difficultés économiques (récession) et climatiques (« petit âge glaciaire » à la fin du règne du Roi-Soleil), des pénuries et disettes, des tensions religieuses et des conflits à répétition à l’extérieur comme à l’intérieur du royaume. C’est pourtant ce XVIIe siècle qui consacre la position éminente de la France, de sa monarchie et de sa capitale en Europe.

Malgré un contexte a priori défavorable, l’expansion de Paris apparaît pourtant spectaculaire. La superficie de la ville est multipliée par trois et passe de 439 ha avant 1638 à 1337 ha dans le premier quart du XVIIIe siècle. Le périmètre de la rive gauche atteint les 9,5 km après le bornage de 1638, tandis que celui de la rive droite, étiré vers l’ouest, compte 6,5 km. Quant à la population parisienne, qui était retombée à quelque 300 000 habitants à la suite des guerres de Religion et de la Ligue, à la fin du XVIe siècle, elle dépasse les 500 000 âmes à la fin du XVIIe et atteindra les 700 000 un siècle plus tard, à la veille de la Révolution. On est indéniablement entré dans une phase de croissance que rien ne semble vouloir arrêter.

La ville est de plus en plus étendue ; elle a intégré les faubourgs les plus proches de la rive gauche comme de la rive droite. Certes l’université de Paris jadis brillante est entrée dans un lent déclin. Mais le réseau institutionnel s’est densifié, avec la multiplication des établissements religieux (de 24 à 136 entre 1600 et 1750) et scolaires. Et puis surtout les fonctions politiques et culturelles de la ville se sont affirmées – et sur ce terrain la volonté monarchique laisse bien peu de place à l’initiative municipale. Au XVIIe siècle, Paris présente déjà tous les attributs d’une grande capitale : quarante-huit juridictions et six cours souveraines, dont le parlement de Paris – la population d’officiers royaux concentrés à Paris est évaluée à quelque 20 000 personnes à la fin de la période –, un palais royal (même si le souverain y séjourne fort peu, et encore moins à partir de la construction de Versailles), les académies royales, le Jardin du Roi, la Bibliothèque du Roi, des théâtres, des places royales, etc. L’éventail est si complet aux yeux des élites contemporaines que toute autre ville du royaume leur semble un « exil » (dixit le littérateur et évêque de Belley Jean-Pierre Camus, 1584-16521). « Hors de Paris il n’y a point de salut pour les honnêtes gens » fait même dire Molière un peu plus tard à la bourgeoisie snob qu’il raille dans Les Précieuses ridicules (Paris, 1660, scène IX).

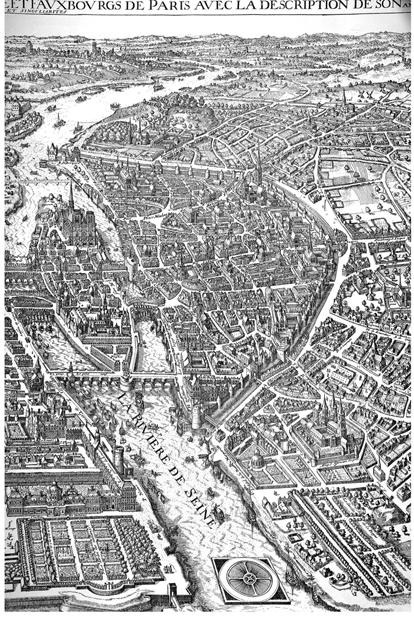

1. Extrait du plan de Paris par Merian, v. 1615 : on y distingue nettement l’enceinte de Philippe Auguste (v. 1200-1215) qui, jusqu’en 1638, limite l’extension de la rive gauche de la Seine ; après le bornage de 1638, la ville incorpore les faubourgs Saint-Germain, Saint-Marcel et Saint-Victor ; sur la rive droite, l’enceinte de Charles V (fin XIVe s.) est conservée à l’est et au centre, mais dépassée à l’ouest pour inclure les Tuileries et le faubourg Saint-Honoré.

Dans ce contexte d’expansion urbaine et de rayonnement accru, le développement des métiers du livre parisiens se trouve pourtant bridé – et ce bien plus qu’on ne l’imagine généralement. D’après les statistiques établies naguère par le regretté Henri-Jean Martin2, la production imprimée de la capitale est alors en recul, passant de plus de 25 000 éditions au XVIe siècle à 17 500 environ au XVIIe.

Lyon, certes, connaît un déclin encore plus accusé – sa production tombe de 15 000 à quelque 6000 éditions entre le XVIe et le XVIIe siècle. Mais, dans le reste du royaume, des centres typographiques et éditoriaux de plus en plus redoutables se sont affirmés. Rouen (plus de 6000 éditions au XVIIe siècle), Troyes, Bordeaux, Caen, etc., par leurs faibles coûts de revient et leur dynamisme, en viennent à disputer ses marchés à la capitale, tout en relayant son rayonnement à distance. Et ils n’hésitent plus pour cela à recourir à la contre-façon voire, dans le cas surtout de Rouen, à l’édition de nouveautés prohibées.

Au XVIIe siècle, tout se passe comme si les principaux atouts parisiens du siècle précédent s’étaient transformés en handicaps. Les liens avec l’université et avec le mouvement humaniste, qui sont à l’origine de l’introduction (1470) et de l’essor de l’imprimerie à Paris, semblent avoir pesé sur le processus d’adaptation aux tendances du nouveau siècle. Au XVIIe siècle, le culte de l’Antiquité, le magistère des doctes, la primauté du latin et les lourds traités cèdent le premier rang à la littérature religieuse et scolaire de la Contre-Réforme, aux lettres françaises et, de plus en plus, aux petits formats. La production parisienne n’ignore pas ces mutations, mais elle tarde sans doute à en prendre toute la mesure. Plusieurs circonstances vont l’y contraindre. L’enchérissement du papier, surfiscalisé à partir des années 1630, le coût plus élevé de l’illustration (depuis que la gravure sur cuivre, la taille-douce, a supplanté le bois) et de la main-d’œuvre qualifiée vont militer puissamment en faveur de l’économie voire de l’austérité. Le livre est certes plus présent, plus répandu qu’au XVIe siècle mais, produit souvent en plus grande quantité et en serrant les coûts, il se présente aussi sous un aspect de plus en plus modeste et banal – et ce n’est donc pas un hasard si l’édition de colportage à grande échelle voit le jour au XVIIe siècle et si c’est en province, à Troyes puis à Rouen, qu’elle va trouver à se développer le mieux.

2. La Bibliographia Parisina du père carme Louis Jacob (1re livraison, Paris, Rolet Le Duc, 1645), premier essai de bibliographie courante en France, révèle de nombreuses éditions qui n’ont pas été conservées.

A l’origine, les métiers du livre parisiens sont tributaires du cadre universitaire et de ses contraintes héritées du Moyen Âge : tous les professionnels du livre – et pas seulement les 24 « libraires jurés de l’université » – sont d’abord considérés comme des « suppôts » (autrement dit comme des sujets) de l’Alma Mater. A ce titre, et pour pouvoir bénéficier des exemptions attachées à l’université, ils sont tenus d’observer ses règlements et de résider et exercer dans le quartier soumis à son contrôle, que l’on appelle l’« enclos » ou « détroit » de l’université : il s’agit d’un assez large périmètre du quartier Latin, rive gauche, s’appuyant au sud et à l’est sur le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste, construite dans les années 1200-1215. Seuls certains libraires sont autorisés plus ou moins officiellement à travailler dans le Palais de la Cité ou aux abords de Notre-Dame et sur les ponts. Libraires, imprimeurs et relieurs ne forment pas à proprement parler une communauté de métiers à l’échelle de la ville, mais une sorte de « pré-corporation », laquelle n’a d’existence qu’à condition d’exercer sous la tutelle universitaire.

Il faut attendre 1618 pour qu’à Paris les professions d’imprimeur, de libraire et de relieur soient érigées en une communauté dotée de statuts royaux, avec ses représentants (syndic et adjoints), ses maîtres, ses compagnons et ses apprentis en bonne et due forme. Les liens avec l’université deviennent alors de plus en plus ténus. Mais dans un premier temps la juridiction du Châtelet de Paris ne contrôle pas beaucoup mieux le groupe remuant des imprimeurs et des libraires. Entre 1618 et la Fronde (1648-1653), c’est même une autonomie certaine et un fort processus d’accroissement endogène des effectifs qui prévalent dans la communauté. Une foule de petits maîtres appartenant aux familles déjà en place sont reçus chaque année au sein de la communauté – pas moins de 123, par exemple, entre 1632 et 1637. D’où une paupérisation et une multiplication des conflits internes, des implantations anarchiques et des désordres.

A la pointe de l’île de la Cité, le Pont-Neuf récemment achevé (il a été inauguré par Henri IV) attire par exemple un foisonnement de boutiques improvisées et d’étals (jusqu’à plus d’une quarantaine en 1649-1650). Or le Pont-Neuf se situe en dehors du quartier théoriquement réservé à la librairie – le fameux « détroit » de l’université. On doit promettre aux « francs-tireurs » qui exercent sur ce nouveau pont qu’ils seront tous admis au sein de la corporation, pour les déloger et obtenir qu’ils s’installent dans le quartier ad hoc.

3. Le Pont-Neuf, gravure de Nicolas Guérard, v. 1700, témoigne de l’animation de ce point de passage devenu essentiel au Paris du XVIIe siècle.

Les policiers du Châtelet, saisis par les responsables de la jeune communauté des libraires et imprimeurs, doivent sans cesse rappeler à l’observation des règlements les libraires marginaux. En fait, la corporation, loin d’être le relais docile du pouvoir royal, manifeste en cette période une nette tendance à l’insubordination. En 1638, on accueille par des jets de pierres et des huées le carrosse du lieutenant civil du Châtelet, qui venait présider à l’élection des syndic et adjoints de la communauté !…

La « petite ville du livre »

A la date de 1600, grâce aux travaux de l’érudit parisien Philippe Renouard3 et grâce au témoignage de la production conservée, on recense à Paris un total de 166 maîtres imprimeurs, libraires et libraires-relieurs en activité (relieurs et fondeurs de caractères exclus). Or, si l’on en croit les adresses figurant sur les éditions et les informations tirées de pièces d’archives, cette population professionnelle reste concentrée dans les limites assignées précédemment par la réglementation. La proportion des implantations d’imprimeurs et de libraires au quartier Latin dépasse en effet les 75%, répartie en trois pôles, tous situés dans le périmètre réglementaire : rue Saint-Jacques, « au-dessus de Saint-Yves », autrement dit sans atteindre les quais, 28% ; montagne Sainte-Geneviève, 23% ; rues Saint-Jean-de-Latran et Saint-Jean-de-Beauvais, 16%.

Par rapport aux XVe et XVIe siècles, l’occupation de la rive droite et des abords de Notre-Dame (île de la Cité) a alors quasiment disparu, de même que celle des ponts a nettement régressé. Enfin, si l’on met à part les quelques échoppes que les libraires calvinistes, en vertu de l’édit de Nantes, tiennent auprès du temple de Charenton en plus de leurs boutiques parisiennes, le seul véritable regroupement important hors rive gauche est constitué par le Palais de la Cité. Le Palais enregistre alors le net essor de l’« État de justice » et de ses officiers. A Paris comme dans les grandes villes de parlement de province (Rouen, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Grenoble…), le palais de justice, ses galeries (des Merciers, des Prisonniers, du Premier Président, dont les tracés et les noms sont toujours visibles dans le Palais d’aujourd’hui) et ses abords sont un lieu de rendez-vous très prisé, non seulement pour les magistrats, les justiciables et leurs « procureurs », mais aussi pour le commerce de luxe et de demi-luxe et sa clientèle, pour les promeneurs et la bonne société. Dans la capitale, l’implantation des libraires au Palais et dans les espaces adjacents apparaît en fait plus complémentaire que concurrente vis-à-vis du quartier Latin. Certains libraires ou imprimeurs-libraires bien en cour disposent à la fois d’une échoppe ou d’une simple loge au Palais, pour présenter leurs nouveautés, et d’une boutique ou d’un atelier rive gauche, rue Saint-Jacques ou à proximité, avec leurs entrepôts dans des collèges de la montagne Sainte-Geneviève.

4. Sur cet extrait du plan de Visscher (1618) ont été positionnés les deux localisations principales des ateliers d’imprimerie de la capitale en fonction des données de l’enquête de 1644. Adaptation réalisée par Alain Riffaud.

5. Abraham Bosse, La Galerie du Palais, v. 1638, gravure inspirée par la comédie du même nom due à Pierre Corneille (acte I, sc. IV).

Cela dit, la géographie du livre ne connaît pas dans la capitale une expansion à la hauteur de la démographie parisienne et des effectifs de la profession. Cette géographie semble même de plus en plus confinée dans des limites en partie surannées. Compte tenu du déclin graduel de l’université, le cantonnement des métiers du livre à son voisinage apparaît d’autant plus déconnecté de la réalité commerciale que l’on voit s’affirmer, aux marges du quartier Latin, de nouveaux pôles d’attraction avec le Pont-Neuf, puis avec les quais rive gauche. Il peut donc sembler paradoxal que le livre, « cette marchandise » (selon le mot fameux de Febvre et Martin4), persiste à ignorer la rive droite où, autour des Halles et des rues Saint-Martin et Saint-Denis, se concentrent précisément l’activité marchande et la population qui vit d’elle. Dans ces conditions, seul le petit peuple des colporteurs, autorisés ou non, et des « étalants » ou des libraires improvisés permet au livre et à l’imprimé de se diffuser hors du quartier réservé et d’aller en tout point de la capitale au-devant de la clientèle. En période de crise – pendant la Fronde (1648-1653) notamment –, ces vendeurs itinérants jouent un rôle vital dans la distribution de la littérature éphémère et polémique.

6. François Bertaut, Paris burlesque…, Paris, 1660 (1re éd., 1652), qui n’oublie pas le Palais et y fait de la « belle librairesse » un personnage central.

7. Portrait de colporteur urbain, anonyme, années 1620.

8. Le Burlesque Remerciement des imprimeurs et colporteurs aux autheurs de ce temps, 1649. Cette mazarinade exalte sur un mode plaisant le rôle des colporteurs en temps de crise : « Nous sommes huict cens voire mille / Qui tous les jours courons la ville », leur fait-elle dire notamment.

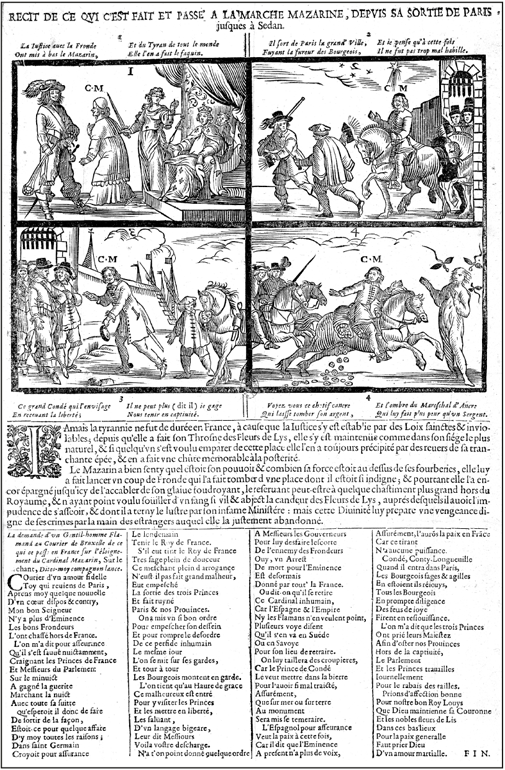

9. Recit de ce qui s’est fait et passé à la marche Mazarine…, un rare exemple de mazarinade illustrée, ici sous forme de scènes légendées.

En ce qui concerne l’imprimerie, la concentration obligée des ateliers apparaît encore plus flagrante, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de l’enquête ordonnée par le pouvoir royal au printemps 1644. Matérialisés sur le plan de Visscher (1618), les ateliers recensés en 1644 (première enquête complète pour l’imprimerie à l’échelle de Paris) dessinent une géographie majoritairement « observante », avec une forte polarisation aux abords de la rue Saint-Jacques. Pourtant, aux yeux des gouvernants, ces ateliers sont encore trop dispersés, trop nombreux, trop modestes, autrement dit trop difficiles à surveiller. On reproche à la corporation d’être trop peu tenue en main et d’avoir laissé se multiplier les réceptions à la maîtrise. Le chancelier Pierre Séguier envisage même, en 1645, d’y remédier en regroupant autoritairement toutes les imprimeries privées de la capitale en un seul local du quartier Latin – on pense alors à un ou plusieurs collèges – dont on pourrait surveiller plus facilement la production ! Mais le projet est abandonné devant les protestations des représentants de la communauté…

Le règlement de 1649 (qui reprend le texte d’un arrêt du Conseil du 24 octobre 1643) est plus réaliste. Il préfère définir de façon un peu plus extensive les limites du quartier réservé à l’exercice des métiers du livre : rue de la Huchette au nord (donc presque au niveau du quai, « au-dessous de Saint-Yves » et non plus « au-dessus »), rue de la Bûcherie à l’est, et portes Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint-Marcel et Saint-Victor au sud (c’est-à-dire le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste). L’arrêt du Conseil du 10 février 1665 rappellera cette délimitation tout en consentant à y ajouter « l’enclos du Palais seulement ». L’édit royal d’août 1686, enfin, prendra acte de l’extension des implantations au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, le long de l’axe fluvial, en incluant le quai des Augustins et les ruelles adjacentes, Saint-André-des-Arts notamment, dans le périmètre légal.

CONTRÔLE ROYAL ET « DIRECTION DES LETTRES »: FASTES ET MÉCOMPTES DES LETTRES FRANÇAISES

Surveillance et oligarchie : la reprise en main des métiers du livre parisiens

Entre 1648 et 1653, la Fronde, avec ses désordres et son déluge de libelles – les fameuses « mazarinades » –, marque le dernier sursaut de résistance à la marche de la monarchie absolue. Paris, qui a été le théâtre amplifié de la contestation et des troubles du royaume, va devenir dans ces conditions le premier espace de mise en œuvre pour la politique royale de reprise en main et de célébration de la monarchie.

A partir du règne personnel de Louis XIV, dans les années 1660, se mettent en place des institutions conçues pour assurer le triomphe de la « maxime de l’ordre » et le rayonnement de la capitale. Paris est le premier souci du contrôleur général des finances Jean-Baptiste Colbert, premier ministre du Roi-Soleil. En 1667 un lieutenant général de police, Nicolas de La Reynie, est commis par lui à l’administration quotidienne de la ville. Or ce haut personnage, homme de confiance du roi et de son ministre, accorde la plus grande importance à la surveillance des métiers du livre et de l’information. Il confie à l’un de ses meilleurs policiers, le commissaire au Châtelet Nicolas Delamare (1639-1723) – auteur du Traité de la police et considéré comme le père de la police moderne en France –, le soin de contrôler entre autres la production et le commerce de l’imprimé à Paris.

10. Portrait gravé du lieutenant général de police de Paris Gabriel-Nicolas de La Reynie (1625-1709) d’après Pierre Mignard.

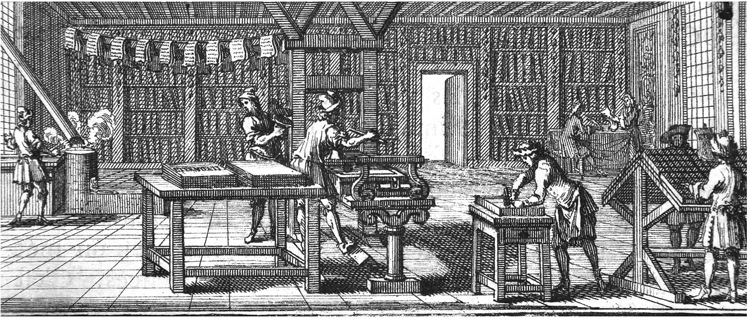

11. Jean de La Caille (1645-1723), Histoire de l’imprimerie…, Paris, 1689. Bandeau gravé représentant l’intérieur d’un atelier contemporain, idéalisé pour les besoins de cet ouvrage dû à un éminent professionnel.

Parallèlement, en avril 1667, un arrêt du Conseil du Roi gèle les réceptions de nouveaux maîtres au sein des communautés du livre et institue un numerus clausus pour les imprimeurs. Ces mesures malthusiennes visent à épurer la profession en éliminant les gagne-petit, que l’on soupçonne de céder toujours plus facilement à la tentation du livre défendu ou du libelle contestataire. Mais de telles mesures ne sont d’abord respectées qu’à Paris. En contrepartie de cet encadrement, le pouvoir royal favorise ouvertement, parmi les imprimeurs et libraires de la capitale, une oligarchie d’hommes sûrs, dociles, et le plus souvent compétents. C’est à eux que sont confiés les postes de syndic et d’adjoints de leur corporation. C’est à eux encore qu’est attribuée la manne des continuations de privilèges de librairie les plus rentables. C’est à eux toujours que sont dévolus les titres d’imprimeur ordinaire du Roi, des académies royales et des autres institutions civiles et ecclésiastiques de la capitale.

On voit donc, au cours du siècle, un petit groupe de professionnels parisiens accéder à des positions parmi les plus enviables à l’échelle nationale. Henri-Jean Martin5 en a brossé un portrait de groupe, dont je ne détacherai ici que quelques figures illustres de grands imprimeurs-libraires particulièrement « cumulards ». Celle d’abord de Sébastien Cramoisy (1584 ?-1669), libraire juré de l’université, imprimeur ordinaire du Roi, imprimeur attitré des Pères jésuites, membre des principales « compagnies » de libraires privilégiés, qui est un interlocuteur de choix pour le pouvoir royal ; syndic de sa communauté dès 1628, premier directeur de l’Imprimerie royale à sa création (1640), il est aussi échevin de la Ville de Paris puis grand juge consul et administrateur de plusieurs hôpitaux parisiens.

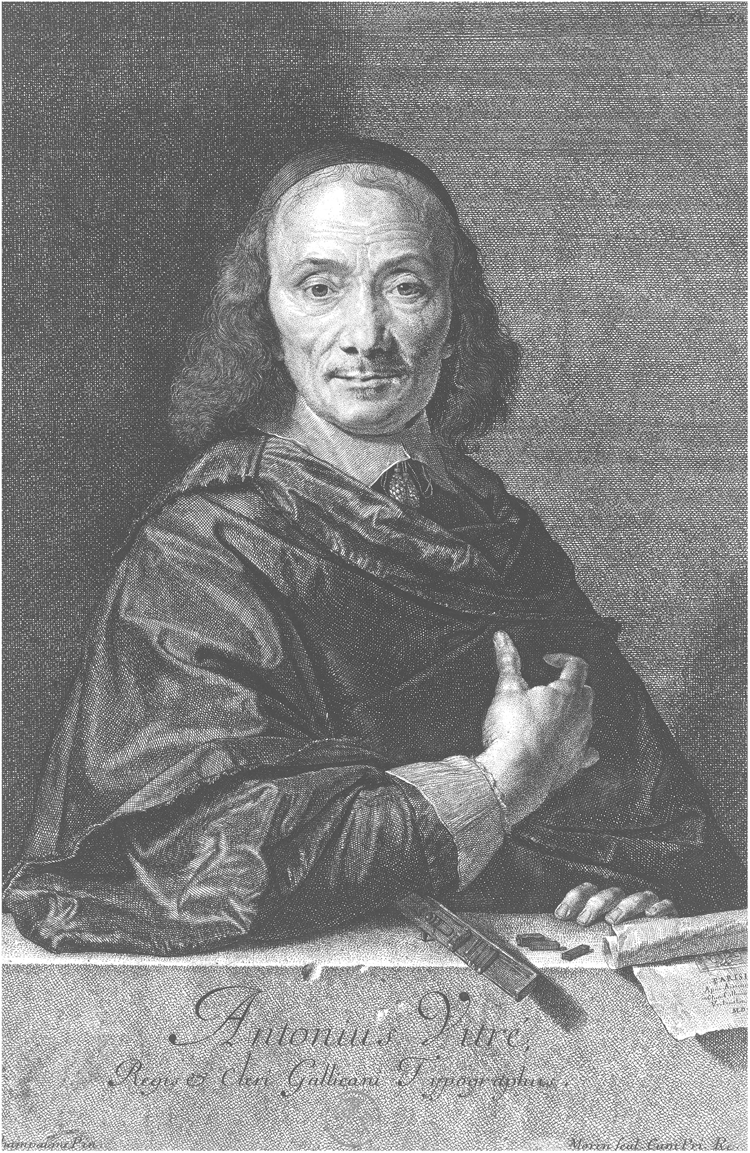

12. Antoine Vitré, d'après Philippe de Champaigne.

13. Liste des imprimeurs et libraires de Paris…, 1697. Première liste-affiche de la corporation, établie par une communauté fière de ses privilèges, de ses membres illustres et de son autodiscipline.

Antoine Vitré (159.-1674) vient ensuite : cet imprimeur ordinaire du Roi et de l’Assemblée du clergé est maître d’œuvre de la Bible polyglotte en sept langues (1628-1645) et spécialisé dans les impressions en langues orientales pour les missions. C’est un homme de confiance de la royauté malgré quelques écarts jansénistes. Adjoint en 1627, il accède à la fonction de syndic de sa communauté en 1639 puis à nouveau en 1643.

Pierre Le Petit (1617 ?-1686)6 est imprimeur-libraire de l’Académie française, imprimeur ordinaire du Roi et adjoint de sa communauté en 1660. Malgré son dévouement pour la cause janséniste – qui lui vaut plusieurs poursuites –, sa faveur n’est pas remise en cause : bien au contraire, ses entrepôts ayant été détruits par un incendie en 1675, il obtient alors l’insigne faveur de voir tous ses privilèges renouvelés pour une durée de cinquante ans.

Frédéric (I) Léonard (1624-171 ), originaire de Bruxelles et protégé à ses débuts par le chancelier Séguier, est imprimeur ordinaire du Roi, mais aussi imprimeur de l’Assemblée du clergé (en succession d’Antoine Vitré), du parlement de Paris, du lieutenant général de police, de la Ville de Paris et de plusieurs ministères et ordres religieux. Adjoint de sa corporation en 1666, il voit ses affaires nettement favorisées par la monarchie et, en contrepartie, peut se permettre de publier des collections de prestige comme les éditions ad usum Delphini (« à l’usage du Dauphin »).

François Muguet (1630 ?-1702), fils d’un imprimeur-libraire de Lyon, favorisé à l’origine par le surintendant Nicolas Fouquet, cumule les fonctions d’imprimeur ordinaire du Roi (plus tard il devient même premier imprimeur du Roi), d’imprimeur de l’archevêque de Paris puis du parlement de Paris et du clergé de France. Adjoint de sa communauté en 1671, il reçoit également à partir de 1683 la direction d’une imprimerie royale établie à Versailles et spécialisée dans l’impression de documents pour l’armée et pour les Bâtiments du Roi.

Jean-Baptiste I Coignard (1637 ?-1689), fils d’un imprimeur-libraire parisien d’origine rouennaise, devient imprimeur ordinaire du Roi puis imprimeur-libraire de l’Académie française en succession de Pierre Le Petit. Adjoint de la corporation en 1671 puis syndic en 1687, cet homme de confiance du régime est aussi le fondateur d’une dynastie qui va rester très en vue au XVIIIe siècle.

Un réseau sans précédent d’institutions culturelles centralisées

Tout au long du XVIIe siècle, et particulièrement sous le règne de Louis XIV, la monarchie française se dote à Paris d’institutions qui vont lui permettre d’influer de façon décisive sur la vie culturelle du royaume. Cette politique procure à la royauté un prestige évident et assoit son emprise sur l’opinion. Elle offre aussi l’avantage d’éclipser bientôt la concurrence des cercles savants et mondains, et le mécénat centrifuge des grands féodaux, disqualifiés au lendemain de la Fronde.

La chronologie des principales institutions culturelles ainsi mises en place dans la capitale vaut d’être rappelée :

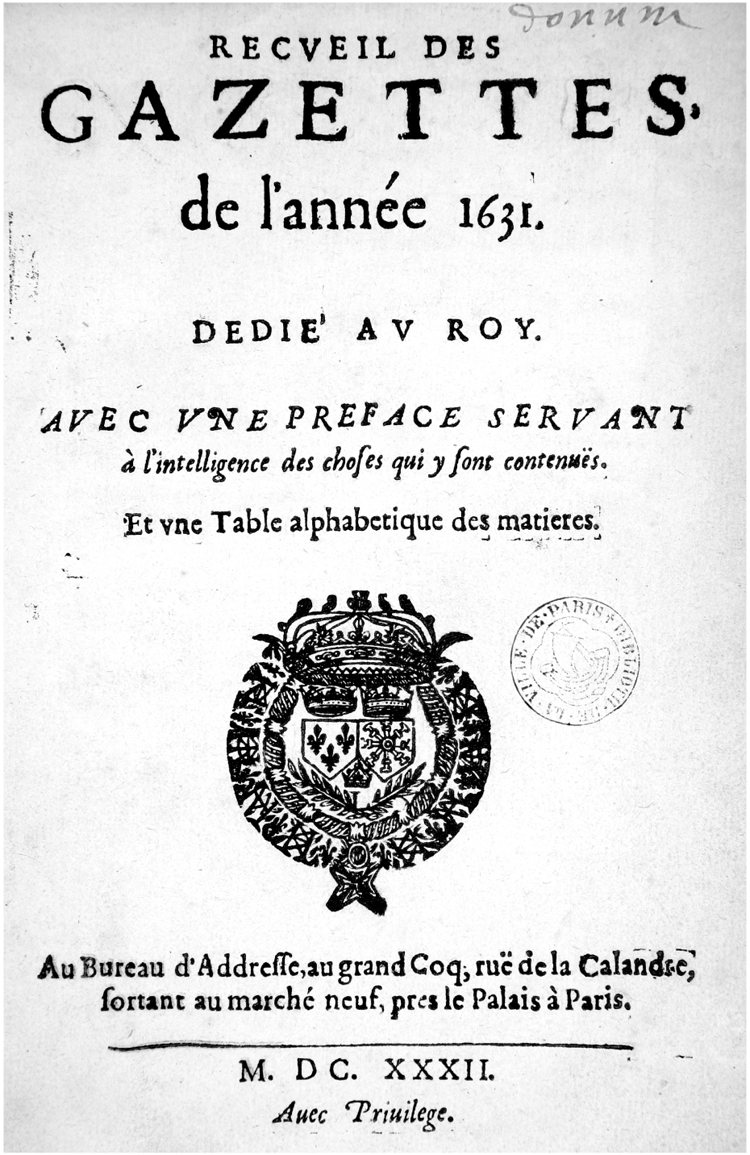

1) La Gazette est confiée en 1631 au médecin Théophraste Renaudot par le cardinal de Richelieu, et constitue l’organe d’information exclusif, basé à Paris, au Bureau d’adresse(s), près du Palais de la Cité.

2) L’Académie française est la première académie française d’État, fondée elle aussi par Richelieu, en 1635, et conçue à l’origine comme un corps de censeurs et de codificateurs des lettres françaises.

14. Recueil des premiers numéros de la Gazette, parus en 1631 (Paris, Bureau d’adresse, 1632).

15. Frontispice du Dictionnaire de l’Academie françoise…, dédié au roi, Paris, Jean-Baptiste II Coignard, 1694, 2 vol.

3) L’Imprimerie royale est établie en 1640 au Louvre et confiée à la direction de Sébastien Cramoisy, puis de son petit-fils Sébastien Mabre-Cramoisy (1637 ?-1687). Elle est chargée à la fois des ouvrages de prestige de la monarchie et des publications à caractère officiel.

4) Le réseau des académies royales est complété principalement dans les années 1660 par Colbert : l’Académie des Inscriptions et belles-lettres (1663) est chargée d’abord des inscriptions célébrant la gloire du monarque sur la pierre, les médailles, les tapisseries, etc. Elle est suivie par l’Académie de peinture et de sculpture (1648 ; au Louvre à partir de 1656, avec un Salon dès 1667), par l’Académie de France à Rome (1666), par l’Académie des sciences (1666), dont le Journal des sçavans (1665) est l’organe non officiel, par l’Académie d’architecture (1671) et par l’Académie de musique ou Opéra (1672).

5) La Bibliothèque du Roi, revenue à Paris depuis la fin du XVIe siècle, est installée par Colbert rue Vivienne (à proximité de son propre hôtel) en 1666, avec du personnel compétent et des moyens, grâce notamment à la réactivation du dépôt légal, à son extension aux estampes et à une politique volontariste d’acquisitions. Une première ouverture au public a même lieu en 1682.

16. Vue de l’Imprimerie royale, attribuée à Sébastien Leclerc, fin XVIIe siècle.

17. L’Imitation de Jésus-Christ, première publication de l’Imprimerie royale, 1640, frontispice gravé par Claude Mellan.

6) Des pensions et gratifications royales sont accordées aux savants et hommes de lettres français et étrangers, sélectionnés avec l’aide de l’académicien Jean Chapelain à partir de 1663, et les postes d’historiographes du Roi sont confiés à des personnalités des lettres telles que Nicolas Boileau et Jean Racine…

7) Sans oublier : le Jardin du Roi, futur Muséum d’histoire naturelle, institué officiellement en 1635 ; le Collège royal (aujourd’hui Collège de France), établi à son emplacement actuel en 1610 et dont les professeurs peuplent la Biblio-thèque du Roi à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle ; l’Observatoire de Paris (1667) ; enfin, les théâtres royaux (notamment la Comédie française, créée en 1680)…

A travers ces institutions, on peut dire que la monarchie absolue réussit un coup de maître. En effet, c’est sous les applaudissements des savants de l’Europe et des gens de lettres que le roi de France se réserve, en amont du livre, non seulement l’exclusivité du mécénat culturel, mais celle aussi des instances de légitimation de la vie des lettres, des arts et des sciences. Écrivains et savants y gagnent une reconnaissance sociale incontestable. Cette contrepartie positive du contrôle et de la censure va impliquer ainsi plus ou moins activement les auteurs dans l’entreprise de glorification de la monarchie.

18. Frontispice des Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux…, de Claude Perrault, Paris, Imprimerie royale, 1671. Louis XIV et Jean-Baptiste Colbert rendent visite aux savants du Jardin du Roi.

Politique culturelle et littérature consacrée

L’abbé Jean-Paul Bignon (1662-1743), oratorien et neveu du chancelier de France Louis Phélypeaux de Pontchartrain, est l’homme-clé et en quelque sorte la synthèse de la politique culturelle à la fin du règne de Louis XIV et au début de celui de Louis XV. Il devient successivement responsable du Journal des sçavans et du réseau des académies royales, et académicien lui-même ; il sera maître de la Bibliothèque du Roi à partir de 1719. Entré au Conseil d’État du Roi, il se voit confier par son oncle le chancelier, en 1699, la Direction de la Librairie, émanation de la Grande Chancellerie : à ce poste, il contrôle à la fois les textes, à travers la censure royale, l’octroi des privilèges et permissions du Grand Sceau (dont il étend l’obligation aux réimpressions en 1701), et les professionnels du livre. En décembre 1700, Bignon lance pour dénombrer ceux-ci une grande enquête sur l’imprimerie et la librairie dans l’ensemble du royaume. L’enquête elle-même occupe une grande partie de l’année 1701 – à Paris les mois de novembre et décembre. A la suite de ce recensement d’une ampleur inouïe en Europe, les places d’imprimeur sont contingentées ville par ville (1704) et les réceptions à la maîtrise soumises à l’examen de la Direction de la Librairie avant d’être avalisées par arrêt du Conseil du Roi. La mainmise de l’administration royale sur les métiers du livre apparaît désormais totale.

19. Pierre Corneille, Le Cid, 1re éd., Paris, François Targa, 1637.

20. Molière, Le Misanthrope, 1re éd., Paris, Jean Ribou, 1667, frontispice, où l’auteur apparaît costumé dans le rôle titre.

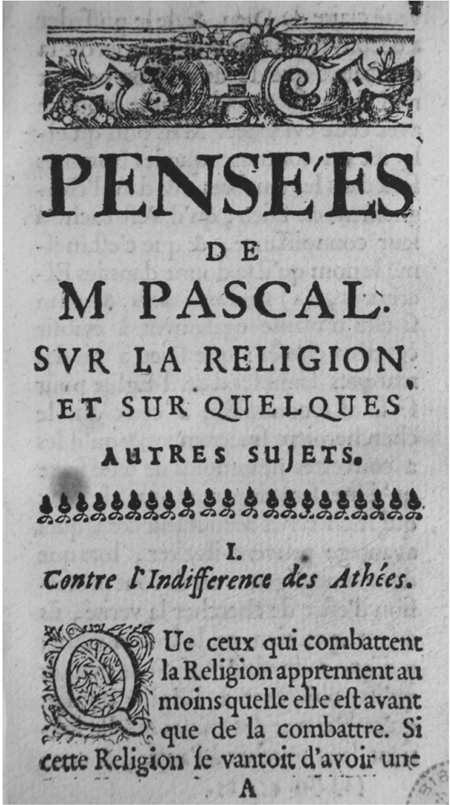

21. Blaise Pascal, Les Pensées, 1re éd., posthume, Paris, Guillaume (I) Desprez, 1670.

Mais la politique culturelle de la monarchie se solde aussi par un rayonnement sans précédent des lettres françaises et de la capitale. Dès François de Malherbe (1555-1628), chef de file du classicisme français, le pli est pris : la convergence des talents littéraires vers la capitale devient un mouvement de fond qui sanctionne la réussite de la politique royale – les contemporains en témoignent très tôt, notamment Charles Sorel dans sa Bibliothèque françoise (1664) et son traité De la cognoissance des bons livres (1671). La « naissance de l’écrivain », mise en lumière par Alain Viala dans un livre aujourd’hui classique7, est inséparable de l’attraction exercée par le mécénat royal et par les institutions de légitimation de la vie littéraire établies dans cette capitale devenue exclusive. Si l’on passe en revue les gloires du Siècle de Louis XIV et les maîtres de l’âge classique, qu’il s’agisse de Pierre et Thomas Corneille, de Molière, de Boileau, de Perrault, de Racine, de Madame de La Fayette, de La Bruyère, de La Fontaine (dont pourtant les Contes ont été saisis à Paris), de Fontenelle ou de Lesage, qu’il s’agisse de Bossuet et des grands prédicateurs du règne, mais aussi de Pascal (pour l’édition posthume de ses Pensées) et, en grande partie, des « messieurs de Port-Royal », ou des érudits comme Du Cange, dom Mabillon et plus tard dom Montfaucon, etc., on s’aperçoit que la plupart de ces grands auteurs ont dû leur succès et leur notoriété à une consécration obtenue à Paris ou pour le moins fortement relayée par l’édition parisienne.

Or un tel tropisme, s’il permet la reconnaissance institutionnelle des auteurs et l’élargissement de leur audience, ne favorise en rien les audaces.

Hors de Paris : auteurs audacieux et littérature de colportage

Le Paris de la monarchie absolue est le siège de la norme académique, de la censure centralisée, de l’édition contrôlée et policée. En tant que tel, ce Paris-là ne laisse guère de chances à ceux dont la hardiesse ou le non-conformisme ne peuvent être mis au service de la gloire du souverain. On sait que René Descartes a craint de devoir abdiquer son indépendance en obtenant la caution de la Chancellerie française pour la publication en 1637 de son Discours de la méthode, première grande œuvre philosophique en langue française ; il a donc préféré se faire publier à Leyde, non loin de sa résidence d’alors, sous privilège des Provinces-Unies et sans guère se prévaloir du privilège pourtant flatteur obtenu du roi de France. Antoine Furetière quant à lui est entré en conflit avec l’Académie française à propos de son Dictionnaire pionnier, publié finalement à titre posthume à Rotterdam (1690), en grillant la politesse au Dictionnaire de l’Académie (1694).

Bien d’autres ont connu le même sort. Parmi les plus célèbres : Pierre Bayle, huguenot et indépendant ; Antoine Arnauld, chef de file vieillissant du « parti » janséniste devenu indésirable ; Richard Simon, oratorien controversé et fondateur de la critique biblique ; Charles de Saint-Évremond, libre et sceptique… Tous ces talents ont dû, plus ou moins durablement, trouver à s’exprimer hors du royaume, aux Provinces-Unies (Bayle, Simon), aux Pays-Bas espagnols (Arnauld), voire en Angleterre (Saint-Évremond). De même un certain nombre de gazettes étrangères de langue française prospèrent-elles en délivrant à destination du royaume une information moins contrainte.

D’autres auteurs, réformateurs audacieux, préféreront faire imprimer leurs projets visionnaires en province, à quelque distance de la capitale. C’est le cas de Pierre de Boisguilbert, fondateur de l’économie politique, lieutenant général de police de Rouen et cousin des frères Corneille. C’est aussi celui du maréchal de Vauban. Imprimés clandestinement à Rouen, leurs ouvrages (respectivement Le Détail de la France, 1695 et Le Projet d’une dixme royale, 1707) n’auront qu’à remonter discrètement la Seine pour atteindre le public parisien par le biais des colporteurs. Dans un genre différent, Fénelon, archevêque de Cambrai en disgrâce, laissera l’édition provinciale et celle des Pays-Bas s’emparer du succès de ses Aventures de Télémaque – prohibées par le Conseil du Roi (1699) car contenant une critique plus ou moins voilée du régime.

La « crise de la conscience européenne »8 est donc l’autre face, sombre, de l’ordre lumineux, absolu et parisien (ou parisien-versaillais) du siècle de Louis XIV. De sorte que les listes de livres interdits tenues par la police et la chambre syndicale des libraires de Paris balisent pour ainsi dire les zones de non-droit d’une littérature soumise à la « tyrannie de la grandeur » et à ses maximes d’autorité et de rigueur.

22. René Descartes, Discours de la methode…, Leyde, Jean Maire, 1637.

23. Antoine Furetière, Diction[n]aire universel…, La Haye & Rotterdam, Leers, 1690.

Les grands auteurs et les grandes idées ne sont pas les seuls à pâtir de cette exclusivité parisienne et de son orthodoxie obligée. L’édition de colportage et sa « Bibliothèque bleue », en plein essor depuis le tout début du XVIIe siècle (grâce à la liberté de réimprimer les titres anciens), sont menacées à leur tour par les visées de contrôle de la Direction de la Librairie. En vertu de la législation de 1701, tous ces livrets à bon marché – de dévotion à près de 75% – sont eux aussi soumis à l’examen de la censure royale. Et voilà que la censure les déclare pour une bonne part irrecevables en considération des exemples discutables et des doctrines parfois obsolètes qu’ils véhiculent depuis des lustres. Seuls la pression de la demande et les enjeux économiques vont obliger l’abbé Bignon et ses censeurs à réviser leurs prétentions, à faire cesser les poursuites et à tolérer cette production massive dans ses centres traditionnels (Troyes et Rouen, notamment). Les imprimeurs-libraires Oudot, de Troyes, trouveront même à les diffuser très officiellement sur le marché parisien, via leur succursale dans la capitale, tenue au début du XVIIIe siècle par la veuve de Nicolas III Oudot…

24. [Pierre de Boisguilbert], Le Detail de la France…, [Rouen,] 1695. Fondateur de l’économie politique moderne, cet ouvrage audacieux est imprimé clandestinement à Rouen avant d’atteindre Paris et Versailles.

25. Catalogue des livres qui se vendent en la boutique de la veuve de Nicolas Oudot… à Paris… [1722 ou 1723] : un des très rares catalogues parisiens consacrés presque exclusivement à la Bibliothèque bleue.

PARIS CAPITALE DES LECTEURS ? UN PUBLIC ÉLARGI POUR UNE ACTUALITÉ DE L’IMPRIMÉ

Tout au long du XVIIe siècle, un dense réseau scolaire s’est mis en place dans la capitale, si bien que vers 1700 on compte plus de 200 « petites écoles » pour garçons et filles – petites écoles présentes à peu près dans l’ensemble des paroisses parisiennes. Ce maillage scolaire, complété par les établissements des frères des Écoles chrétiennes, permet d’obtenir au XVIIIe siècle une scolarisation (plus ou moins gratuite) assurée quasiment à 100%. Et cela même si le flux des migrants vient sans cesse remettre en cause cet acquis. D’après Daniel Roche9, dès le règne de Louis XIV, plus de 60% des salariés savent en tout cas signer l’inventaire après décès de leur épouse. Malgré bien des disparités selon les milieux et les origines, mais aussi selon la durée et les méthodes d’alphabétisation, c’est de cette façon que se forge ce « peuple de lecteurs » qui au XVIIIe siècle caractérisera la capitale – un peuple de consommateurs et d’amateurs d’écrits dont le Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier (1781) soulignera l’omniprésence.

A première vue, pourtant, l’accès au livre et à l’imprimé ne semble pas si aisé. Seules quelques bibliothèques majeures (dont la Mazarine, Saint-Victor et la Bibliothèque du Roi à partir de 1682) sont ouvertes au public à Paris à la fin de notre période. Encore ne reçoivent-elles que des lecteurs reconnus comme savants ou munis de recommandations. Quant aux taux de possession de livres que révèlent les inventaires après décès de particuliers parisiens, ils restent spectaculairement bas par rapport à d’autres villes de la moitié nord du royaume comme Rouen. Mais il est probable que les descriptions notariées sont particulièrement incomplètes dans la capitale, où elles passent systématiquement sous silence les imprimés de peu de valeur. Cela n’empêche pas, de toute façon, que Paris concentre un formidable lectorat, évalué au milieu du XVIIe siècle à près de la moitié du public potentiel du pays (d’après Alain Viala). Horizon de visée de plus d’un auteur en quête de reconnaissance, la capitale est aussi l’enjeu de bien des stratégies éditoriales.

Cela dit, l’imprimé est présent partout et se répand à travers la ville sous forme d’affiches, de billets d’inhumation, de feuilles, d’avis et de réclames de toutes sortes. Il circule sous les yeux de ceux qui sont aptes à s’en approprier les contenus comme sous ceux des non-lisants ou des mal-lisants. Cette omniprésence urbaine de l’écrit constitue une tentation et un défi permanent pour la curiosité, la recherche d’information et la dynamique de l’opinion. L’information périodique, malgré la mainmise du pouvoir central sur ses organes encore rares – avant tout la Gazette de Renaudot –, suscite un intérêt public considérable. Tous les contemporains s’en font l’écho, au besoin pour dénoncer d’ailleurs l’influence excessive des « gazettes » et la crédulité de leurs lecteurs/auditeurs. Ce phénomène détermine dès le XVIIe siècle de nouvelles formes de sociabilité urbaine, particulièrement à Paris, qui est le lieu de « fabrication » de la plupart des nouvelles françaises et le point de départ des opinions et des débats qu’elles font naître.

L’impact du livre se trouve de cette façon relayé, hors de ses territoires réservés, par un média – le périodique – que sa temporalité plus brève rend plus accessible – même s’il n’est pas encore, loin de là, à la portée de tout un chacun. Ainsi peut-on dire, en conclusion, que la constitution d’une actualité partagée de l’imprimé – livres et périodiques se répondant – est alors en marche dans la capitale : elle va accompagner, accélérer même, l’évolution de la société au siècle des Lumières.

26. Almanach pour l’an de grâce 1681 ; second titre : Almanach de ce que dit on quelle nouvelle ou Les Nouvellistes du quay des Augustins (détail) : bon témoignage de l’engouement suscité par l’information périodique, particulièrement en période de guerre.

____________

1 Dans son roman La Pieuse Julie, Paris, 1625.

2 Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, Droz, 1969, 2 vol.

3 Notamment son Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires… jusqu’à la fin du seizième siècle…, nouv. éd., Paris, 1965, et son Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires… au XVIIe siècle, Nogent-le-Roi, 1995.

4 L’Apparition du livre, 1re éd., Paris, Albin Michel, 1958.

5 Livre, pouvoirs et société…, ouvr. cité.

6 Dont l’épouse Denise Camusat, elle-même fille de libraire, a fait l’objet d’un portrait de belle facture.

7 A. Viala, Naissance de l’écrivain: sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, éd. de Minuit, 1985.

8 Selon le titre de l’ouvrage célèbre de Paul Hazard, 1re éd., Paris, 1935.

9 Le Peuple de Paris, Paris, 1981.