La réception au Japon des albums de peintures chinois (huapu) du XVIIe siècle

Christophe MARQUET

Professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales, Paris

L’INTRODUCTION DES ALBUMS DE PEINTURES CHINOIS À L’ÉPOQUE D’EDO

On a souligné ces dernières années le caractère relatif de la « fermeture » du Japon (sakoku) à l’époque d’Edo (1600-1868) suite à l’interdiction du christianisme. Les informations sur les pays étrangers et leurs cultures, par le biais du livre notamment, continuèrent de circuler, même si elles furent soumises au contrôle très strict des « inspecteurs des livres » (shomotsu aratame-yaku) mis en place après la promulgation en 1630 d’un édit de proscription (kinsho-rei) qui visait notamment à interdire l’entrée des ouvrages occidentaux – traduits en chinois – traitant de la religion chrétienne ou des sciences1. La procédure de contrôle, qui consistait à examiner minutieusement le contenu de chaque livre importé, avait certes un objectif de censure, mais elle permettait aussi de faire connaître les nouveaux titres et d’en signaler l’intérêt par un rapport au préfet de Nagasaki, transmis ensuite au gouvernement à Edo. Cette interdiction, rappelons-le, fut levée par le shôgun Tokugawa Yoshimune (1684-1751) moins d’un siècle plus tard (1720) en vue de favoriser l’essor des « sciences appliquées » (jitsugaku), à l’exception toutefois des ouvrages relatifs au christianisme, qui continuèrent d’être expurgés ou détruits. Le médecin et botaniste suédois Carl Peter Thunberg (1743-1828), qui séjourna au Japon en 1775-1776, a laissé cette intéressante description des conditions du commerce avec la Chine et de la censure des livres chinois qui prévalaient depuis le XVIIe siècle :

La liberté dont jouissaient autrefois les négociants chinois au Japon, a été bien restreinte depuis qu’on les a soupçonnés d’être les agents des missionnaires de Pékin, et qu’ils ont cherché en effet à introduire des livres de la religion catholique, imprimés en Chine. (…) L’exportation de l’argent monnayé étant rigoureusement défendue, les Chinois sont obligés de prendre des ouvrages de laque, du cuivre et autres marchandises du Japon en échange des leurs, qui consistent ordinairement en soie crue, en drogues médicinales, comme de la racine de ninsi, de la térébenthine, de la myrrhe, du bois de Kalombak, en zinc, et en livres imprimés ; mais ce dernier article ne peut être exposé en vente, à moins que des censeurs n’aient lu et approuvé les ouvrages. Toutes ces marchandises forment la cargaison de soixante-dix bâtiments qui doivent arriver chaque année à trois époques différentes2.

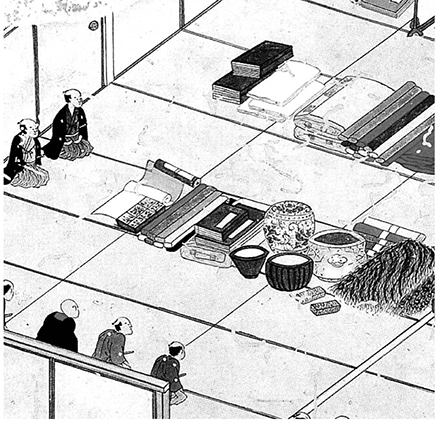

Certains de ces navires de commerce chinois qui parvenaient à Nagasaki (fig. 1) apportaient en effet dans leurs cargaisons des livres, en quantité plus ou moins importante (fig. 2), comme l’ont montré les minutieuses enquêtes d’Ôba Osamu qui nous permettent de connaître une partie des titres importés3. Ces livres chinois (appelés de manière générique tôhon au Japon) servaient en partie à alimenter la communauté chinoise de Nagasaki, comme le montre une illustration de l’intérieur de la résidence chinoise édifiée dans cette ville à la fin du XVIIe siècle (fig. 3). Certains ouvrages, au terme de la procédure d’inspection, étaient préemptés par la bibliothèque du shôgun (le Momijiyama bunko), les seigneurs de la famille Tokugawa des provinces d’Owari, de Kii et de Hitachi, des personnalités importantes du gouvernement, des hauts dignitaires de la cour, voire le préfet de Nagasaki lui-même. Mais la majorité des livres, dont le prix de gros était fixé par l’Office de commerce de Nagasaki (Nagasaki kaisho), étaient vendus aux enchères par des négociants agréés dans les cinq villes de Sakai, de Nagasaki, de Kyôto, d’Ôsaka et d’Edo. La plupart étaient acquis par des librairies de ces trois dernières villes, dont un petit nombre, dit tôhon-ya, s’était spécialisé dans la diffusion d’ouvrages importés du continent4. Certains d’entre eux réaliseront aussi des rééditions de ces livres chinois.

D’autre part, à partir du milieu du XVIIe siècle, de nouveaux apports culturels continentaux, notamment grâce à la venue au Japon de moines de l’école Ch’an du Huangbo, qui se destinaient à y développer une communauté religieuse, favorisèrent l’émergence de formes artistiques inédites. Retenons en particulier deux figures marquantes. La première est Yiran Xingrong (1600-1668). Fuyant les troubles consécutifs à la chute de la dynastie des Ming (1368-1644), il débarqua dans l’archipel en 1641 comme négociant de médecines chinoises, avant de s’adonner exclusivement à la pratique religieuse et de devenir quatre ans plus tard le supérieur du Kôfuku-ji de Nagasaki, l’un des trois monastères édifiés dans cette ville sous le patronage des marchands chinois. Ses dons pour la peinture lui vaudront d’être à l’initiative d’un courant pictural dans le style de l’école chinoise du Nord, qui constituera l’une des composantes de l’école dite de Nagasaki. La seconde figure est celle du moine Yinyuan Longqi (1592-1673). Supérieur du monastère Wanfu-si dans la province du Fujian, il vint au Japon sur la demande de Yiran en 1654 avec une vingtaine de compagnons. On lui doit en grande partie la création de l’école Zen dite Ôbaku, grâce à l’installation d’une communauté monastique au Manpuku-ji à Uji, près de Kyôto, en 1661.

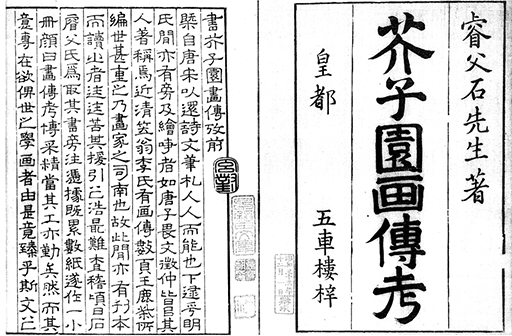

Avec la venue au Japon de nombreux moines de cette obédience, une grande quantité de documents iconographiques chinois, dont des manuels et des albums de peintures (huapu) récents, fut introduite dans l’archipel. En 1852, dans un ouvrage sur l’histoire de la peinture d’Edo, un connaisseur et marchand de peintures attribue même l’introduction au Japon du premier exemplaire du Jieziyuan huazhuan (Les enseignements de la peinture du Jardin du Grain de Moutarde) à un moine de l’école Ôbaku, au cours de l’ère Kan.ei (1624-1644) 5. Il rapporte que bien des années plus tard, le peintre Gion Nankai (1677-1751) découvrit un exemplaire de ce manuel lors d’un séjour à Nagasaki, et que ce fut une véritable révélation :

Gi[on] Nankai éprouva une immense joie lorsqu’il se le procura et, sachant que là même se trouvait la voie de la peinture, le transmit à Ikeno Taiga [1723-1776].

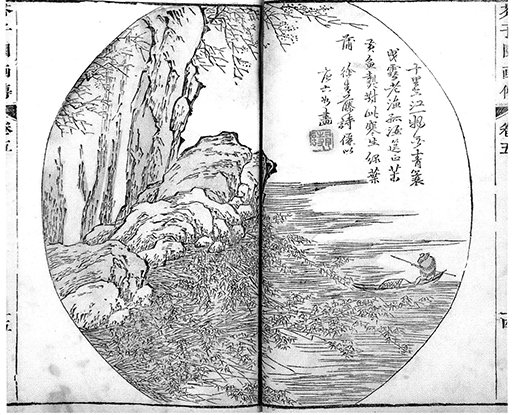

Ce dernier y trouva les « secrets de l’art de l’école des lettrés transmis de maître à élève ». Même si l’information est suspecte chronologiquement – l’édition des trois premières séries du manuel chinois datant de 1679 et de 1701 –, elle dit l’importance accordée à l’école Ôbaku dans la transmission d’informations nouvelles sur l’art chinois au XVIIe siècle. De fait, Gion Nankai, l’un des premiers peintres de l’école des lettrés, étudia dans les dernières années du XVIIe siècle la poésie chinoise auprès d’un moine d’obédience Ôbaku et s’initia à la peinture à l’aide d’ouvrages venus de Chine, tout en suivant l’enseignement du peintre de l’école de Nagasaki Kawamura Jakushi (1638-1707), lui-même élève du moine chinois Yiran. Son œuvre témoigne qu’il s’inspira parfois de motifs paysagers tirés du Jieziyuan huazhuan (fig. 4-5). Plusieurs sources de l’époque d’Edo mentionnent son utilisation d’autres documents picturaux chinois imprimés, comme ce chef-d’œuvre de la gravure qu’est le Taiping shanshui tu (Paysages de Taiping, 1648), un recueil qui reproduit une quarantaine de peintures de paysage de Xiao Yuncong (1596-1673) dans le style des maîtres anciens et dont s’inspira le compilateur du Jieziyuan huazhuan. Ces documents seraient passés ensuite entre les mains de ses élèves, en particulier Yanagisawa Kien (1704-1758) 6 et Ikeno Taiga7. Ce type de matériaux allait jouer un rôle essentiel dans la naissance de la peinture lettrée au Japon, faute pour les artistes de ce pays de pouvoir se rendre en Chine ou d’avoir accès aisément à des peintures continentales originales.

Aussi, pour faire face à une demande grandissante de la part des peintres et des amateurs d’art, furent bientôt entreprises au Japon des rééditions (aux-quelles on donne le nom de wakoku-bon ou « livres [chinois] gravés au Japon ») qui ne le cèdent en rien à la qualité des tirages originaux et élargirent considérablement l’audience de ces catalogues iconographiques8. Ce fut d’abord le Bazhong huapu (Huit albums de peintures, éd. chinoise : 1573-1628) dit aussi Jiyazhai huapu (Album du Cabinet des Raffinements), en 1672, le Tuhui zongyi (Principes de la peinture, éd. chinoise : 1607) en 1702 (fig. 6), puis le Jieziyuan huazhuan (éd. chinoise, première série : 1679, deuxième et troisième séries : 1701) en 1748, 1753 et 1817, le Shizhuzhai shuhuapu (Album des calligraphies et des peintures de l’Atelier des Dix Bambous, éd. chinoise : 1627) vers 17609, et enfin le Lidai minggong huapu (Album des peintres célèbres des dynasties successives, éd. chinoise : 1603) ou Gushi huapu (Album de peintures de maître Gu), en 1798, pour ne citer que les plus importantes. Entre leur édition en Chine et leur réimpression au Japon, il avait donc fallu souvent attendre une cinquantaine d’années, voire dans certains cas près de deux siècles. Il n’empêche, ces matériaux constituèrent autant de précieuses compilations théoriques, techniques et iconographiques, qui eurent une influence décisive sur la peinture japonaise du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. Ces livres influencèrent d’abord les peintres, mais ils servirent aussi à l’initiation des artistes et aux amateurs de peintures simplement désireux de connaître les œuvres chinoises.

NATURE ET FONCTION DES ALBUMS DE PEINTURES CHINOIS UTILISÉS AU JAPON

Pour comprendre l’engouement pour ces albums de peintures chinois à l’époque d’Edo, il nous faut brièvement en rappeler l’histoire, la nature et la fonction particulières10. La Chine connaît une tradition de huapu faisant office de manuels de peinture, qui remonte au XIIIe siècle avec des ouvrages à caractère didactique comme le Meihua xishen pu (Album de portraits de fleurs de prunus, préface de 1238) de Song Boren ou le Zhupu xianglu (Notes détaillées sur les bambous, préface de 1299) de Li Kan. La demande de ce type de manuel se renforça avec le développement de la peinture monochrome à l’encre des bambous et des prunus, qui constitue, avec celle des pins, le thème des « Trois compagnons de l’hiver » (suihan sanyou) et avec celle des orchidées et des chrysanthèmes, celui des « Quatre hommes de bien » (sijunzi), autant de motifs de base de la peinture des lettrés.

Les ouvrages de ce type restèrent cependant assez peu nombreux sous les Song et les Yuan, et les deux titres en question ne connurent que tardivement une large diffusion au Japon grâce à des rééditions (respectivement en 1819 et en 1756, par l’éditeur Hayashi Ihei de Kyôto). L’essor des huapu commença véritablement vers le milieu des Ming, avec l’évolution des techniques de la gravure, qui permit l’impression de livres en deux teintes de noir, puis en deux couleurs, noir et vermillon, et finalement en cinq couleurs, à la fin de la période. S’y ajouta, pour certains ouvrages particulièrement luxueux, le procédé du gaufrage à sec.

La majorité des huapu des Ming, soit une vingtaine de titres pour les plus célèbres11, fut publiée au cours du demi-siècle de l’ère Wanli (1573-1620) à l’ère Tianqi (1621-1627). Parmi ceux-ci, on relève tout d’abord des ouvrages qui se présentent comme des recueils de gravures classés par thèmes, tel le Huasou (Le buisson des peintures, ca. 1580-1581) 12 et surtout le Bazhong huapu. D’autres huapu de cette époque s’apparentent à des anthologies picturales, comme le Lidai minggong huapu ou le Shizhuzhai shuhuapu, deux albums qui réunissent des œuvres d’artistes célèbres, mais selon des conceptions différentes : un classement chronologique par dynastie dans le premier cas, une répartition thématique dans le second. Alors que le Lidai minggong huapu est encore imprimé en noir, le Shizhuzhai shuhuapu offre, pour les meilleures éditions, une gravure polychrome particulièrement remarquable. Son compilateur, Hu Zhengyan (ca. 1582-ca. 1672), parvint notamment à rendre les nuances des couleurs par la multiplication de petits bois gravés pour chaque motif, selon la technique très exigeante qu’il mit au point, dite des « planches disposées » (douban), à l’image des mets sur une table. Jusqu’alors, pour les livres illustrés polychromes, tel le Chengshi moyuan (Le jardin des pains d’encre de maître Cheng, 1609) de Cheng Dayue, l’impression de chaque page se faisait à l’aide d’une unique planche, sur laquelle étaient appliquées simultanément plusieurs couleurs en fonction des différents motifs. François Reubi, à qui l’on doit une édition française du Shizhuzhai shuhuapu, explique que son compilateur

s’entoura de nombreux collaborateurs qualifiés, peintres, poètes, calligraphes et graveurs. Son intention était de constituer un album de reproductions xylographiques de peintures anciennes ou contemporaines et de poèmes calligraphiés, destinés aux lettrés et aux amateurs cultivés. Bien qu’on y trouve des indications techniques dans les préfaces et sur les planches d’orchidées, ce n’est pas vraiment un manuel ou un traité pratique de peinture illustré, comme le sera plus tard le Traité du Jardin du Grain de Moutarde13.

Dans ce recueil, composé de cent cinquante-huit estampes polychromes et de trente-huit études à l’encre classées par sujet (peintures variées, fleurs, fruits, oiseaux, orchidées, bambous, prunus, pierres) en seize fascicules, Robert T. Paine est parvenu, grâce aux sceaux portés sur les premiers tirages, à identifier quarante-cinq peintres différents14. La plupart des artistes dont les œuvres sont reproduites furent actifs entre 1450 et 1600 et appartiennent au courant de la peinture lettrée. Pour Reubi,

cette esthétique n’avait jamais encore été transposée à la xylographie en couleurs. En comblant ce vide, Hu est parvenu à capter l’esprit des peintres-lettrés mieux que toute autre série plus tardive d’estampes polychromes.

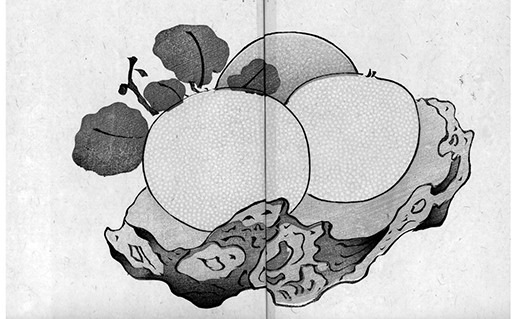

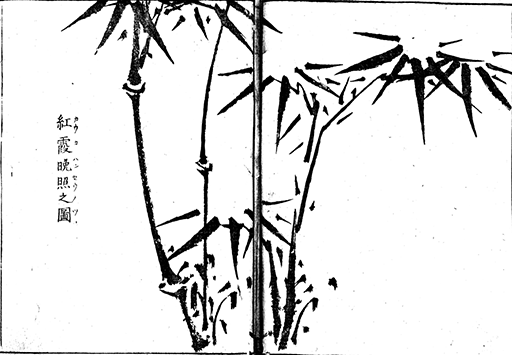

À l’exception du volume sur les orchidées, qui se présente comme un manuel d’initiation, les gravures sont toutes suivies, sur une double page, de poèmes de formes variées (cent quarante au total) dus à presque autant de poètes. Cette caractéristique révèle la vocation avant tout littéraire et contemplative de l’ouvrage. Le Shizhuzhai shuhuapu, qui ne connut pas moins de huit éditions en Chine même (dont quatre entre le XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle : 1627, 1628-1644, 1715, 1736-1755), fut probablement importé en moins grand nombre au Japon que le Jieziyuan huazhuan et de manière plus tardive. Une étude montre néanmoins que quatre-vingt-dix-huit exemplaires furent introduits par des marchands chinois au cours du siècle qui va de 1759 à 1859, ce qui prouve une demande constante pour un livre que son prix élevé destinait pourtant principalement à une clientèle fortunée15. On notera en outre que la date de la première importation connue fournie par ces statistiques, 1759, précède d’une année la première demande de réédition faite par un éditeur de Kyôto, Hishiya Magobei, mais dont aucun exemplaire n’est connu à ce jour. Les quatre premières rééditions du Shizhuzhai shuhuapu que nous avons pu identifier sont des exemplaires d’une grande rareté et datent respectivement de 1814-1817, de 1827 (édition partielle en deux fascicules), de 1831 et de 184116. La réédition complète la plus courante ne fut réalisée qu’en 1878 par l’éditeur Maekawa Zenbei d’Ôsaka (fig. 7), à partir de l’édition chinoise de 1817. Trois autres suivirent jusqu’à la fin du XIXe siècle (dont deux partielles), ce qui témoigne de l’attachement au Japon à ce chef-d’œuvre de l’édition polychrome chinoise et du goût constant pour la peinture des lettrés.

Pour la période suivante des Qing, il faut citer principalement le Jieziyuan huazhuan, qui est probablement l’expression la plus aboutie de la xylographie polychrome chinoise17. Cet ouvrage fut originellement conçu pour pallier l’absence de manuel spécifiquement consacré au paysage :

Malheureusement, alors qu’il existe d’excellents manuels pour représenter les personnages, les oiseaux, les animaux, les plantes et les fleurs, ceux qui concernent exclusivement le paysage ont disparu et ne se sont pas transmis jusqu’à nous,

peut-on lire dans la préface, signée par le célèbre dramaturge et écrivain Li Liweng (1611-1680). Le livre fut élaboré à la suite de la découverte d’un « recueil secret » de quarante-trois pages de notes et de dessins d’après les anciens, que s’était constitué au cours de sa carrière le peintre et poète Li Liufang (1575- 1629) pour son usage personnel. C’est sur cette base que le compilateur, le peintre Wang Gai (actif au cours de l’ère Kangxi, 1662-1722), au terme de trois années d’effort, réalisa un véritable manuel classé cette fois selon un ordre rigoureux et augmenté de nouveaux exemples pris à la peinture de toutes les époques importantes. Destiné à servir de modèle aux débutants, il devait

permettre à celui qui exécute une peinture en suivant les règles indiquées, de donner forme par lui-même à ce qui jusqu’alors n’était qu’à l’état de pure vision.

Entre la parution de la première série à Jinling (Nankin) en 1679 et l’édition lithographique de Shanghai en 1887-1888, l’ouvrage, d’abord tiré à quelques centaines d’exemplaires, connut au moins onze versions différentes et d’innombrables retirages. C’est sans aucun doute l’un des manuels de peinture qui fut le plus diffusé en Chine et qui exerça aussi la plus grande influence au Japon, et ce jusque dans la première moitié du XXe siècle. Wang Bomin voit quatre raisons à ce succès sans équivalent pour aucun autre album de peintures chinois18. En premier lieu, sa remarquable qualité de manuel de peinture. Ensuite, le fait qu’il permit à ceux qui étudiaient la peinture de manière non professionnelle, en reproduisant des œuvres d’artistes du passé, de pallier la difficulté d’accéder aux œuvres originales. Puis, son apport pour la composition poétique, par l’association des poèmes et des peintures. Enfin, la finesse et la beauté des peintures, de leur gravure et de leur impression, et en particulier la qualité exceptionnelle de la polychromie. Les raisons du succès de cet ouvrage au Japon, hormis peut-être son rôle de manuel de poésie, ne sont probablement guère différentes de celles qui lui avaient valu une immense notoriété en Chine, à savoir la variété de ses fonctions et, partant, la diversité des publics qu’il put toucher.

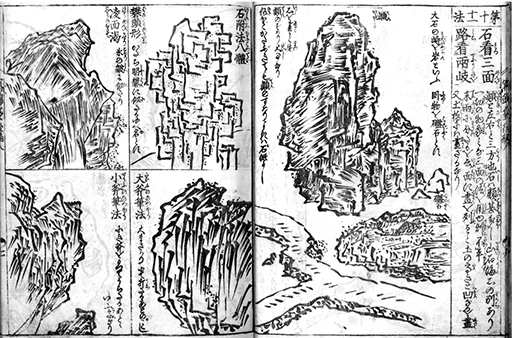

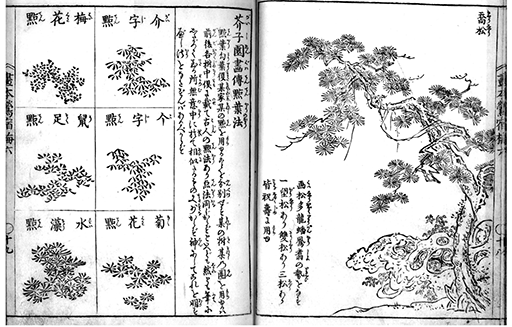

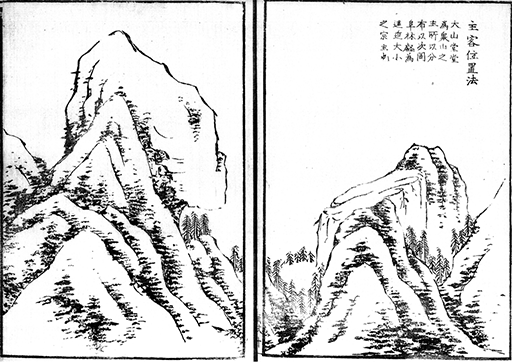

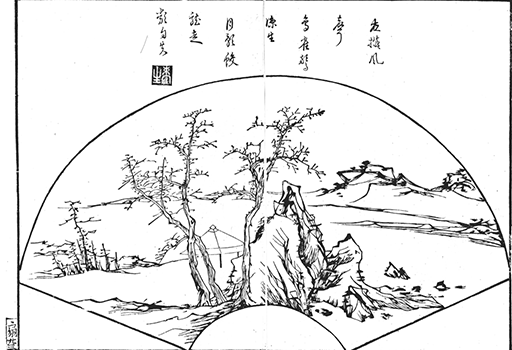

Le Jieziyuan huazhuan réunit en effet les différents aspects de l’album de peintures chinois : il se présente à la fois comme une compilation de textes théoriques et techniques, un manuel d’initiation classé par sujet et un recueil de peintures célèbres destinées à servir d’exemple. La série initiale parue en 1679 a été clairement conçue dans cet esprit, avec un premier volume composé tout d’abord, sous le titre « Notions élémentaires pour l’étude de la peinture », d’une série de textes canoniques repris des traités de peinture anciens, à commencer par les Six Principes de Xie He (vers 479-502). Ils sont complétés par des indications sur « la préparation et l’emploi des couleurs ». Le deuxième volume propose des exemples commentés sur le dessin des arbres. Le troisième volume est consacré aux rochers et aux montagnes. Le quatrième volume traite des personnages, de l’architecture et du mobilier. Le cinquième volume présente quatre séries de dix peintures de paysage d’artistes de différentes époques proposées à titre de « modèle », depuis le grand Wang Wei (ca. 701-761), jusqu’à des artistes relativement récents comme Yang Wencong (1597-1645). Ces œuvres, extraites de « l’ouvrage secret d’un sage d’autrefois » et classées selon la nature de leur format (vertical, circulaire, en éventail, horizontal), sont le plus souvent accompagnées de poèmes. L’ouvrage procède donc selon le principe de l’étude isolée et « microscopique » (passant des rochers à la montagne, du tronc aux branches et aux feuilles d’arbre, etc.) des différentes composantes d’un paysage, puis de leur combinaison en vue de former un ensemble achevé, avant de les confronter à des exemples célèbres empruntés à l’histoire de la peinture. Les artistes japonais furent bien conscients des mérites, mais aussi des dangers d’une méthode aussi systématique, comme le souligne l’introduction à une édition moderne du Jieziyuan huazhuan, réalisée en 1935 sous la direction du peintre Kosugi Hôan (1881-1964) :

Le Jieziyuan huazhuan est l’ouvrage le plus précieux pour l’étude de la peinture de l’école du Sud. Avec ce livre, l’amateur pourra aisément réaliser une peinture, il sera aidé pour l’observer et en discourir. Pour le peintre de métier, c’est un ouvrage de référence des plus pratiques. Cependant, cet aspect si pratique, ou plutôt le fait d’en dépendre trop, a parfois eu des effets pernicieux. Le manque d’originalité de la peinture de l’école du Sud à la fin de l’époque d’Edo [1600-1868] et au début de Meiji [1868-1912] vient en partie de là. (…) La faute n’est pas due à ce livre, mais à ceux qui l’ont consulté. Si, muni de ces précautions, on fait la part des choses, alors nul doute qu’il apportera beaucoup sur les traités des anciens et leurs techniques, ainsi que sur l’esprit de la voie de la peinture de l’école du Sud19.

Le Jieziyuan huazhuan fut en effet très largement apprécié et utilisé par les artistes japonais dès la fin du XVIIe siècle, et même par les peintres de l’école officielle des Kanô, dont certains, dans les années 1730-1740, en reproduisirent des pans entiers dans leurs propres manuels. C’est le cas en particulier de deux artistes actifs à Ôsaka, Tachibana Morikuni (1679-1748) et Ôoka Shunboku (1680-1763), qui seront d’ailleurs parmi les premiers à produire des manuels de peinture au Japon au début du XVIIIe siècle. Dans son essai Hôgu-kago (La corbeille à vieux papiers, ca. 1808), l’érudit Morishima Chûryô (1754-1808) rapporte que Morikuni aurait pu consulter et copier un exemplaire du Jieziyuan huazhuan appartenant à un riche particulier et s’en servir ensuite pour ses propres ouvrages :

D’après ce que raconte Kuwagata Keisai [1764-1824], un riche personnage possédait la version complète du Jieziyuan huapu. Cet exemplaire étant unique, il le conservait secrètement hors de portée de tous ; cependant, Morikuni étant un familier, il avait pu lui demander d’en copier quelques pages, qu’il conservait précieusement dans une vieille malle en osier. Or, une nuit, elles furent dérobées par un brigand. La vieille malle en osier fut découverte dans un quartier de Kyôto, au fond d’un fossé asséché où elle avait été jetée, mais comme le sceau de Morikuni était apposé sur chaque planche, on le fit appeler aussitôt pour les lui remettre20.

On perçoit au travers de cette anecdote toute la valeur accordée à ces livres chinois par les artistes japonais, dont certains, à défaut de pouvoir les acquérir, en exécutaient des copies pour leur usage personnel. On a conservé une copie manuscrite de ce type exécutée par un des plus grands peintres de l’école des lettrés actifs dans la première moitié du XIXe siècle, Nakabayashi Chikutô (1776-1853) 21.

L’INFLUENCE DES MANUELS CHINOIS SUR L’ÉDITION DES LIVRES DE PEINTURES JAPONAIS

Concrètement, deux ouvrages de Tachibana Morikuni témoignent de cette influence des manuels chinois. Le premier, intitulé Ehon tsûhô-shi (Livre de modèles. Recueil des trésors de ce monde, 1729), relève de la synthèse des principes des traités chinois sur le paysage. Le huitième volume en particulier, entièrement consacré au thème du paysage, s’ouvre par une introduction en chinois intitulée « De la manière de peindre les montagnes, l’eau, les arbres et les rochers ». Selon le procédé du Jieziyuan huazhuan, les composantes du paysage sont isolées en autant d’éléments particuliers, traités les uns après les autres. Les premières phrases révèlent la nature de cette approche :

Le paysage est à l’origine de l’univers et de toutes les choses qui le composent, c’est l’ossature et les nerfs pour le peintre. La peinture exige d’abord de s’adonner exclusivement [à l’étude] des pierres et des arbres. On exécutera souvent des rochers de montagne du genre de l’alunite ou dont la surface ressemble aux veines de la glace. On trouvera un dessin pour chaque type de ride, comme celles « [taillées] à la grande hache », celles « [taillées] à la petite hache » ou encore celles au « grain [semblable] à des gouttes de pluie ».

Le traité lui-même est composé tout d’abord de « vingt-cinq règles pour le paysage » (fig. 8), de « quatre méthodes pour distinguer le lointain et le proche », de « deux manières pour les arbres et les rochers », de « sept manières pour les arbres forestiers », et de la « manière pour les paysages aux quatre saisons ». Il se termine par trois exemples de peintures achevées, exécutées probablement par Morikuni lui-même, à l’exception de la dernière : un « paysage avec le monastère Jingshan-si sous la neige », un « paysage du soir » et une « chaîne de montagnes sous la neige par Gao Ranhui » (fig. 9). Il s’agit exclusivement de paysages chinois, le premier représentant l’un des cinq plus importants monastères de l’école Ch’an. Seul le dernier est identifié comme étant l’œuvre du peintre Gao Ranhui, actif au XIVe siècle et connu assez tôt au Japon, alors que l’histoire de la peinture chinoise l’a par la suite oublié. On attribue à cet artiste un certain nombre de paysages à la manière de Mi Fu (1051-1107), qui se caractérisent par leur manière « tachiste » de représenter la végétation, propre aux peintures au lavis d’encre de ce grand maître des Song du Nord. On notera que cette manière sera particulièrement appréciée par de célèbres peintres lettrés japonais, comme Ikeno Taiga ou Yosa Buson (1716-1784), qui en feront une caractéristique de leur style. L’ordre d’apprentissage proposé dans l’Ehon tsûhô-shi est similaire à celui du Jieziyuan huazhuan et le vocabulaire technique est, en grande partie, celui qui a été inventorié par ce manuel. Par souci de simplification ou du fait de leur banalisation, dans le cas de l’Ehon tsûhô-shi les différentes manières de peindre les « rides » ne sont plus particulièrement attribuées à des artistes chinois du passé, comme c’était encore le cas dans le Jieziyuan huazhuan. Cet ouvrage propose donc, en plus condensé et sans citer explicitement ses sources, le répertoire de formes et de procédés fixés de manière définitive sous les Ming.

Le second ouvrage dans lequel Morikuni s’inspira du Jieziyuan huazhuan, intitulé Ehon ôshukubai (Livre de modèles. Le Rossignol perché sur un prunier), fut publié une dizaine d’années plus tard, en 174022. Il comporte deux volumes en annexe qui sont une compilation commentée de passages du manuel chinois. Il s’agit tout d’abord, sous le titre de Rekidai gajin sansui myôshu seimei (Noms des maîtres de la peinture de paysage des dynasties successives), d’une sélection d’une vingtaine d’exemples sur la manière de peindre le sommet des montagnes d’après les maîtres anciens, empruntés au troisième volume du Jieziyuan huazhuan (fig. 10). Morikuni les a redessinés, avec parfois quelques variantes et simplifications notables, et réorganisés selon la chronologie historique (de la dynastie Tang, 618-907, à celle des Yuan, 1277-1367), souci qu’ignorait l’ouvrage original. Tous les dessins sont accompagnés de la traduction d’une partie ou de la totalité des notices chinoises, auxquelles sont parfois ajoutés une glose ou de très brefs compléments d’informations qui visent à restituer dans l’histoire la place de chaque artiste. En outre, une planche consacrée au moine peintre Yujian (fin XIIIe siècle), particulièrement apprécié au Japon depuis l’époque de Muromachi (1392-1573), mais relativement ignoré en Chine, a été ajoutée, avec un commentaire tiré du Tuhui baojian (Le miroir des trésors de la peinture, éd. chinoise : 1365), dictionnaire d’artistes réédité pour la première fois à Kyôto en 1652 et qui fut l’une des principales sources pour la connaissance de la peinture chinoise à l’époque d’Edo. Toutes ces différences suggèrent que Morikuni n’envisagea pas seulement cette adaptation comme un simple manuel d’un accès plus aisé que l’original, mais aussi comme un outil de référence pour les amateurs de peinture. Ces planches sont complétées par des indications sur la manière de peindre les rochers et les divers types de « rides ». Cette première partie est suivie d’extraits sur la manière de peindre les arbres et le feuillage, pris à différentes parties du second volume du Jieziyuan huazhuan (fig. 11). Il s’agit ici encore d’un condensé des méthodes du manuel chinois, augmenté de commentaires. Le second volume de cette annexe est consacré aux multiples aspects de l’architecture susceptibles d’entrer dans la composition d’une peinture (palais, temples, ponts), aux différents types d’embarcations, puis à des scènes complètes, comme un marché ou une vue champêtre, et enfin à des paysages représentés selon les trois types de perspective. L’ensemble se clôt sur une série de « paysages célèbres du Japon », fournissant un pendant « national » aux exemples du Jieziyuan huazhuan.

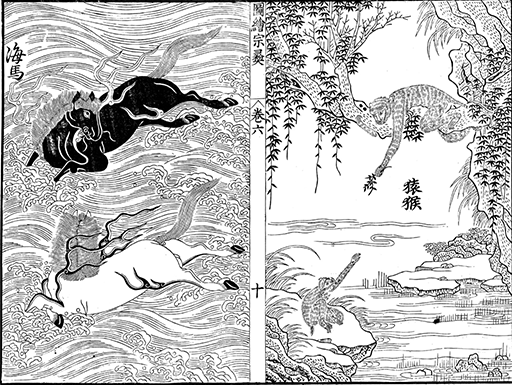

Ôoka Shunboku, dans son Minchô shiken (La pierre à encre violette de la dynastie des Ming) (fig. 12) de 1746, se serait inspiré quant à lui d’albums de reproductions de peintures ou de gravures de la fin des Ming ou du début des Qing, dont, à des degrés divers, une quinzaine de planches tirées du fascicule sur les herbes, les insectes et les fleurs de la troisième série du Jieziyuan huazhuan (1701), à cette époque non encore rééditée au Japon (fig. 13) 23. Ce livre, à la différence des deux exemples précédents de Morikuni, n’est plus un simple manuel, mais un luxueux album en deux volumes, composé de trente-six gravures sur doubles pages, reproduites selon la technique mixte de la xylogravure, du pochoir et des rehauts à la main. On y observe l’utilisation de six à sept couleurs différentes, appliquées sans contour. La majeure partie de ces couleurs, dont le nombre varie en fonction des gravures et des éditions, est apposée manuellement et non pas imprimée à l’aide de planches gravées24. Cet ouvrage appartient donc à ce corpus encore mal étudié des livres illustrés coloriés au pochoir qui furent publiés entre le début du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle dans la région du Kamigata (Kyôto-Ôsaka) 25. Sa présentation matérielle même (qualité du papier et de la couverture, format, type de brochage), suit le modèle des livres chinois.

Cependant, Shunboku n’a pas retenu du Jieziyuan huazhuan la dimension didactique, mais la beauté des peintures gravées sur bois, dont il ne propose d’ailleurs pas de simples copies, mais des adaptations plus libres. Curieusement, il attribue ces œuvres, sans rapport avec les signatures portées dans l’original, à six artistes des Ming actifs du XVe siècle au XVIIe siècle, comme l’indique le titre primitif de l’ouvrage, Minchô seidô gaen (Le jardin des peintures de plantes de la dynastie des Ming). Ces artistes, choisis avec discernement, sont des figures majeures de la peinture chinoise moderne, comme Dai Wenjin (1388-1462), qui fonda au début des Ming l’école de peintres professionnels de Zhe, ou Wen Zhengming (1470-1559), l’un des « Quatre maîtres des Ming », considéré comme le rénovateur de la peinture des lettrés au début du XVIe siècle. Les autres peintres, non moins célèbres, ont pour nom Ding Juchuan (actif vers 1403-1449), Sun Kehong (1533-1611), Wang Weilie (actif vers 1590-1620) et Zhu Quan. Chaque gravure, authentifiée par un sceau (qui n’apparaît plus dans les éditions tardives), est accompagnée d’une inscription qui serait de la main de ces artistes chinois, comme le précise l’annonce de cet ouvrage dans un catalogue d’éditeur :

Cet album réunit de nombreuses peintures de fleurs et d’oiseaux d’artistes célèbres de la dynastie des Ming. Elles sont toutes imprimées à l’aide de couleurs légères et portent des inscriptions de leurs auteurs. Ouvrage de qualité, instructif, que les peintres doivent prendre comme modèle26.

Même si Shunboku, comme ses contemporains, a probablement eu peu d’occasions de voir des originaux de ces grands maîtres, on ne peut considérer qu’il fit ces attributions par erreur ou par simple ignorance. Un certains nombre d’œuvres de ces artistes circulaient d’ailleurs au Japon à cette époque, comme en témoigne le Sansui shiga satsu (Album de peintures et de poèmes sur des paysages) de Wen Zhengming, un album de peintures originales conservé dans une collection provinciale à Shimodate, dans le nord du Japon. Il fut copié vers 1742-1751 par le peintre lettré Yosa Buson, ce qui témoigne de la pénétration, même dans des régions éloignées des grands centres culturels, d’authentiques peintures chinoises de ces grands maîtres des Ming27. En outre, Shunboku avait déjà reproduit des œuvres de certains de ces peintres dans l’une de ses anthologies, le Gashi kaiyô (Recueil des œuvres essentielles de l’histoire de la peinture, 1751), dont le second volume est consacré aux peintres chinois et coréens des Ming et des Qing : parmi les seize artistes considérés comme représentatifs de ces deux périodes, on retrouve Dai Wenjin et Wen Zhengming. Shunboku se contenta-t-il dès lors d’emprunter ces grands noms pour valoriser sa publication, à une époque où le Jieziyuan huazhuan était encore peu connu ? Où chercha-t-il plus simplement à faire connaître le style de la peinture lettrée de « fleurs et d’oiseaux » des Ming à travers quelques artistes majeurs sans se soucier, dans certains cas, de l’adéquation avec les sources utilisées ? Outre le Jieziyuan huazhuan, il se sera peut-être fondé, comme le pense Nakada Katsunosuke, sur des gravures populaires chinoises polychromes de « fleurs et d’oiseaux » de la fin du XVIIe siècle réalisées à Suzhou – du type de celles qui furent rapportées du Japon en 1692 par le médecin Engelbert Kaempfer (1651- 1716) ou envoyées en Europe par des missionnaires installés en Chine –, gravures dont certaines auraient elles-mêmes pris pour source des planches du manuel chinois. Même s’il est difficile d’établir des comparaisons précises, compte tenu du petit nombre (une cinquantaine) de ce genre de gravures de Suzhou conservées, cet exemple du Minchô shiken soulève la question de la circulation des motifs picturaux entre la Chine et le Japon, à partir des livres et des estampes28.

Cette édition princeps du Minchô shiken réalisée à Ôsaka, au tirage probablement confidentiel eu égard à sa technique d’impression artisanale, est extrêmement rare : le seul exemplaire connu aujourd’hui est conservé à la Bibliothèque nationale de France29. Deux exemplaires d’une autre édition postérieure – bien que datée elle aussi de 1746, et dont le colophon mentionne en plus des trois éditeurs d’Ôsaka, un éditeur d’Edo – sont également conservés dans des collections publiques, l’un au British Museum (don Arthur Morrison, 1920) (fig. 14), et l’autre à la Bibliothèque nationale de la Diète à Tôkyô (acquisition en 2003). Il existerait par ailleurs une édition, probablement de 1748 mais non conservée, qui comporte un volume supplémentaire de vingt-trois planches attribuées aux mêmes six peintres chinois, sans prendre pour source le Jieziyuan huazhuan. Cette édition en trois volumes fut réimprimée en 1813, bien après la mort de Shunboku, par un libraire de Kyôto spécialisé dans la réédition de livres de peintures japonais et chinois, Hishiya Magobei. Les multiples rééditions qui suivirent, non datées, sont de qualité plus médiocre et l’application de couleurs saturées et sans dégradé y est sans comparaison possible avec les tirages anciens. On notera qu’une partie des bois gravés utilisés pour imprimer ce livre sont conservés aujourd’hui encore par la librairie Unsôdô, fondée à Kyôto en 1891. La variété des éditions et la longévité de cet ouvrage témoignent du succès d’un album de peintures qui fut l’un des premiers au Japon à recourir à la chromoxylographie.

Les premières éditions du Minchô shiken présentent en effet des gravures subtilement colorées, jouant sur les effets de dégradé, à une époque où la quasitotalité des livres japonais était encore imprimée en noir ou rehaussée à la main à l’aide de quelques couleurs élémentaires. De ce point de vue, il constitue, avec quelques rares exemples récemment identifiés de livrets de poèmes haikai édités entre les années 1726 et 1737 avec des couvertures et quelques planches en polychromie30, une étape essentielle dans l’évolution des techniques de la gravure au Japon. Il devance par exemple de près d’une vingtaine d’années l’apparition (vers 1765) de l’impression en plus de trois couleurs dans les estampes en feuilles, les célèbres nishiki-e ou « images de brocart ».

Stimulée par la parution de cet album en couleurs, une réédition partielle des première et troisième séries du Jieziyuan huazhuan sera publiée deux ans plus tard, en 1748, à Kyôto par la maison Kawaminami Shirôemon. Cet ouvrage en six fascicules est consacré aux fleurs et aux oiseaux (fascicules 1 à 4), ainsi qu’aux personnages et à l’architecture (fascicules 5 et 6). Les deuxième et quatrième fascicules, qui reproduisent la quarantaine de compositions d’artistes célèbres sur les oiseaux, les insectes et les fleurs, sont imprimés en polychromie, en utilisant de trois à six couleurs en fonction des gravures (fig. 15). En 1753, paraîtra chez le même éditeur (associé pour la diffusion à deux maisons d’Edo et d’Ôsaka), la réédition complète, en cinq fascicules, de la première série du Jieziyuan huazhuan, hormis les planches sur les personnages et sur l’architecture déjà reproduites dans le précédent ouvrage (fig. 16). Cette publication comprend les quarante reproductions de peintures de paysages d’artistes célèbres, classées par format, qui sont pour sept d’entre-elles imprimées à l’aide de quatre ou de cinq couleurs, comme dans le manuel chinois, avec parfois de subtils effets de dégradé31. Nombreux sont ceux qui, comme le collectionneur d’art et mécène d’Ôsaka Kimura Kenkadô (1736-1802) dans sa jeunesse32, découvrirent la peinture chinoise à travers ces planches évocatrices de la qualité des peintures originales.

Il est intéressant de noter que suite à ces rééditions déjà relativement luxueuses de par l’usage de la polychromie, on vit paraître des réimpressions de manuels plus simples qui résument les grands principes didactiques du Jieziyuan huazhuan, comme le Gujin mingjia moji. Shuhua tongzhen (Œuvres de maîtres du passé et d’aujourd’hui. Trésors de la calligraphie et de la peinture, éd. chinoise : 1742) de Zou Shengmai (dit Wugang, 1692-1762), dont le dernier des cinq volumes est consacré à l’initiation à la peinture des orchidées et des bambous33 (fig. 17). Cette partie fut réimprimée à Edo en 1762 (puis à Kyôto en 1783), vingt ans seulement après sa parution en Chine, ce qui suggère aussi une accélération de l’introduction des livres chinois pour faire face à la demande grandissante de manuels d’apprentissage.

Dès la fin du XVIIIe siècle, des adaptations du Jieziyuan huazhuan furent également produites au Japon par des peintres qui avaient été en contact direct avec des artistes chinois. C’est le cas du Kanga shinan (Manuel d’initiation à la peinture chinoise, 1779) de Takebe Ryôtai (1719-1774) (fig. 18) ou du Hi Kangen sansui gashiki (La méthode de Fei Hanyuan pour peindre le paysage, ca. 1789-1792), édité par Suzuki Fuyô (1749-1816). Les deux auteurs de ces ouvrages avaient été les disciples du peintre chinois Fei Hanyuan, qui fit plusieurs séjours à Nagasaki entre 1734 et 1756. Ils « dévoilèrent » dans ces livres les méthodes picturales de leur maître, qui reposaient en fait en grande partie sur les principes du Jieziyuan huazhuan.

Ainsi, bien que le compilateur du Kanga shinan se défende, dans la préface, du fait que son maître Ryôtai ait eu recours dans ce manuel aux « règles » du Jieziyuan huazhuan et aux « prescriptions » du Shizhuzhai shuhuapu, au profit de l’« enseignement oral » direct des maîtres chinois résidant au Japon, comme Shen Nanpin (1683-ca. 1760), Fei Hanyuan ou Li Yongyun (arrivé à Nagasaki dans les années 1720), il ne s’en est pas moins appuyé largement sur ces ouvrages. Un tel aveu est d’ailleurs la preuve de la grande familiarité des artistes japonais du XVIIIe siècle avec les manuels chinois, et de la large diffusion de ceux-ci comme outils pour l’étude. Fuyô et Ryôtai ont donc produit en quelque sorte des versions vulgarisées de ces manuels chinois, comme le précise ce dernier dans l’exposé de la « méthode pour peindre les mousses » :

Bien que ces méthodes se trouvent toutes dans des manuels comme le Jardin du Grain de Moutarde ou l’Atelier des Dix Bambous, nous en présentons ici une douzaine d’exemples.

De même, Ryôtai prévient à propos de la « méthode pour utiliser la couleur dans le paysage », que :

Cette méthode étant présentée dans les anciens manuels de peinture, nous ne la décrirons pas, mais nous nous contenterons d’en donner un aperçu à l’intention des personnes qui débutent.

Dans un autre passage sur la « peinture des bambous », Ryôtai insiste sur les compléments qu’apporte sa méthode par rapport à celle des manuels chinois, y compris le Jieziyuan huazhuan :

Pour ce qui est de la méthode des bambous, ses différents aspects étant exposés dans les manuels, nous omettrons de les citer et nous ne présenterons que les sujets que ces ouvrages ne mentionnent pas, ainsi que les secrets pour les peindre.

Bien que, dans le cas du Hi Kangen sansui gashiki, la référence à l’original chinois ne soit pas explicite, il ne fait aucun doute également, en comparant les planches des deux livres, que le Jieziyuan huazhuan servit de source. On y retrouve, de manière simplifiée, les différentes étapes de la constitution d’un paysage proposées dans le manuel chinois : arbres, rochers, montagnes, architectures, ponts, bateaux et personnages (fig. 19). Les exemples tirés de la peinture ancienne ont cependant été omis.

Lorsque le Jieziyuan huazhuan, dont la parution de la première réédition japonaise complète s’acheva en 1817, s’imposa finalement comme un classique pour la pratique de la peinture à la manière chinoise – devenant « véritablement un trésor de rareté pour les peintres », selon la formule publicitaire de son premier éditeur japonais34 –, la nécessité de commentaires destinés à un plus large public se fit sentir. En 1800, la maison Gosharô de Hishiya Magobei à Kyôto, qui fit paraître cette réédition, publia donc le Kaishien gaden-kô (Réflexions sur le Jieziyuan huazhuan, préface de 1782) (fig. 20). Le peintre et érudit sinisant Seki Eifu, alias Toba Kisô (1739-1823) 35 y reproduit les traités de peinture figurant en tête du Jieziyuan huazhuan en ajoutant de brèves informations sur les peintres cités et des commentaires sur les passages difficiles, dans la tradition des éditions critiques. Une vingtaine d’années plus tard, la même maison, associée cette fois à un éditeur de Nagoya, Keiundô, fit paraître sous le titre Yakuhon Kaishien gaden (Traduction japonaise du Jieziyuan huazhuan, préfaces de 1805 et de 1817, postface de 1818, édité en 1819) (fig. 21), une version complète des traités liminaires et des commentaires des planches de la première série, augmentée des signes diacritiques et des lectures facilitant la compréhension des textes chinois par les Japonais, et complétée par des notes plus abondantes, rédigées par le poète Kashiwagi Jotei (1763-1819). Cette version de vulgarisation parue, comme le rappelle la préface de 1817, environ un siècle après l’introduction du livre original au Japon, continua d’être publiée régulièrement jusqu’à la fin du XIXe siècle, témoignage de la valeur de référence qu’eut cet ouvrage aux yeux des artistes et des amateurs japonais jusqu’à l’époque moderne. Une édition non datée (mais postérieure à 1868), comporte la liste de plus de quarante libraires qui vendaient l’ouvrage à Tôkyô, Ôsaka, Kyôto et Nagoya, mais aussi dans des villes beaucoup moins importantes des provinces de Mino, d’Ise, de Mikawa, d’Ômi, de Suruga ou encore de Shinano, preuve de la très large diffusion de ce type de manuel dans tout le Japon. Ces traités du Jieziyuan huazhuan avaient acquis au Japon une telle valeur de « classique » pour l’étude qu’ils firent aussi l’objet, en 1831, sous le titre Gakuga sensetsu (Notions élémentaires pour l’étude de la peinture) (fig. 22) d’une édition par les presses officielles de l’institut d’étude confucianiste du bakufu, le Shôheizaka gakumonjo36.

Le Jieziyuan huazhuan continua par ailleurs d’être réédité sous des formes variées jusqu’à la fin du XIXe siècle. On trouve par exemple en 1880 une version xylographique « compacte » (19,2 12,5 cm), réalisée par cinq éditeurs de Kyôto et d’Ôsaka, dont toujours Gosharô. Cette première série devait, d’après une annonce à la fin de l’ouvrage, être suivie d’un volume de traduction (Yakubun Gaden-kô [Réflexions sur le Huazhuan en traduction japonaise]), mais dont la parution n’est pas attestée. Puis, à partir du début du XXe siècle paraîtront finalement les premières éditions en typographie du Jieziyuan huazhuan, accompagnées cette fois de véritables traductions en japonais, qui confirmeront le rôle de classique de cet ouvrage pour l’étude de la peinture à la manière chinoise37.

La dernière étape de la réception par les Japonais des manuels chinois consistera non plus à reproduire à peu près l’identique ou à traduire et commenter les livres importés du continent, mais à en réaliser de véritables adaptations. Au Japon, la méthode synthétique proposée par le Jieziyuan huazhuan continua en effet à servir de référence jusqu’au XIXe siècle pour l’élaboration des manuels de peinture, comme en témoigne par exemple le Kanga hitori-geiko (L’étude de la peinture chinoise par soi-même), publié par le peintre d’Ôsaka Miyamoto Kunzan en 1807 (fig. 23). La parution de ce manuel à Wakayama, sur des presses provinciales, suggère en outre un élargissement de la demande de ce type d’ouvrage en dehors des principaux centres urbains qui en avaient eu jusqu’alors le monopole.

Le peintre Nakabayashi Chikutô a lui aussi réalisé à la même époque une sorte de version condensée de la méthode progressive du Jieziyuan huazhuan pour la composition d’un paysage. Dans un ouvrage de jeunesse intitulé Chikutô sansui gakô (Carnet de dessins de paysages de Chikutô, postface de 1801, préface de 1806, édité en 1809) (fig. 24), il propose une série de dessins de motifs isolés (arbres, pierres, architectures, personnages) qui entrent dans la composition d’un paysage, avant de reproduire dans le second fascicule une sélection de dix-sept peintures de paysages d’artistes chinois qui contribuèrent à sa formation, en faisant l’éloge de la copie des maîtres anciens.

On peut encore observer l’influence du Jieziyuan huazhuan dans le To-shi chôko gaden (La tradition picturale en référence aux œuvres anciennes, par maître To) (fig. 25), manuel réalisé par le graveur de sceaux et peintre Nakae Shôka (1748-1816), alias To Chôkô, et publié en 1813 à Kyôto par les maisons Gosharô et Gyokushiken (Uemura Tôemon), avec une préface et une postface de 1803. Shôka fut à l’origine un moine de l’école Ôbaku, ce qui permet de supposer qu’il eut aisément accès à des documents picturaux chinois, avant de quitter les ordres et d’étudier la peinture à Edo auprès de Tô Kyûjo (1745-1802), un artiste dans le courant de l’école de Nagasaki remontant au peintre chinois Shen Nanpin. Cet ouvrage didactique, entièrement rédigé en chinois, suit la même progression que le Jieziyuan huazhuan, mais sans en reprendre directement les motifs. Il aborde successivement le dessin des arbres, du feuillage, des rochers, des paysages de montagne, des bâtiments et des personnages, pour se terminer, dans le dernier fascicule (précédé de considérations techniques), par une série de neuf paysages complets, accompagnés de poèmes en vis-à-vis, à la manière des albums de peintures chinois.

Cette influence du Jieziyuan huazhuan s’étendra cependant au-delà des livres compilés par les artistes de l’école chinoise. À la même époque, on la remarque jusque dans les manuels de peinture de Katsushika Hokusai (1760-1849), dont le célèbre Denshin kaishu. Hokusai manga (L’initiation à la transmission de l’essence des choses. Dessins au fil du pinceau par Hokusai, 1814-1878, 15 vol.) présente de nombreuses planches sur les arbres, les rochers ou les habitations par exemple, qui sont elles aussi inspirées de l’ouvrage chinois. La filiation se poursuivra jusqu’à la fin du XIXe siècle : parmi les exemples les plus tardifs que nous ayons pu recenser, il faut citer le Kanga dokuraku fu. Hitori uimanabi (Manuel pour l’étude aisée de la peinture chinoise. Débuter par soi-même), publié en 1882 (et réédité en 1896) par Matsuoka Masamori (fig. 26). Ce manuel destiné à l’initiation « sans maître » est une pure application de la méthode du Jieziyuan huazhuan, mais rendue plus aisée encore par la numérotation des traits pour la réalisation des dessins, pour les plus élémentaires des trois cents motifs sélectionnés. Dans le même genre, le Kanga zushiki (Méthode pour la peinture chinoise, 1886) du peintre Ôkawa Shinkichi fournit en une quarantaine de pages un résumé pratique, et cette fois sans aucun texte, du Jieziyuan huazhuan.

Au-delà de leur rôle d’initiation des amateurs à la peinture chinoise, les manuels importés à grand frais du continent avant d’être réédités ou adaptés, pour connaître une plus large diffusion, eurent une importance particulière au Japon dans la formation du courant de la peinture des lettrés. Le peintre Shirai Kayô, dans son Gajô yôryaku (Compendium de l’histoire de la peinture, 1832), l’un des plus anciens dictionnaires consacrés exclusivement aux artistes de la fin du Moyen Âge et de l’époque d’Edo, fut le premier à insister sur l’importance des huapu chinois pour ces peintres japonais. Il rappelle tout d’abord que

au cours de l’époque Genroku [1688-1704], maître Sorai entra en possession du Jieziyuan huapu du [peintre] chinois Li Yu. Considérant ce livre d’une grande rareté, il prit l’initiative de le faire entrer dans la bibliothèque officielle38.

Cet ouvrage aurait donc été connu au Japon relativement peu de temps après sa parution. Il serait entré ensuite, grâce au penseur confucianiste Ogyû Sorai (1666-1728), dans les collections de la bibliothèque shôgunale (Momijiyama bunko) installée au château d’Edo39. Shirai Kayô poursuit en ces termes :

Par la suite, nous parvinrent le Shizhuzhai et le Peiwenzhai shuhuapu [Compilation des textes sur la calligraphie et la peinture du Cabinet des Joyaux des Lettres]. Grâce à ces ouvrages, certains purent découvrir la manière des artistes chinois, à commencer par les Wang, Huang, Ni et Wu. Hyakusen et Nankai furent les premiers à en louer les qualités. Taiga et Buson, à leur suite, s’y intéressèrent. Et finalement nous fut révélée l’existence des écoles du Nord et du Sud.

Shirai cite ici trois ouvrages : deux huapu que nous avons présentés, ainsi que le Peiwenzhai shuhuapu, une compilation de textes théoriques, de biographies, d’inscriptions et de catalogues sur la calligraphie et la peinture, réalisée entre 1705 et 1708 à la demande de l’empereur Kangxi et qui porte pour cette raison le nom de son cabinet d’étude (Peiwenzhai). Ce dernier ouvrage, composé de cent volumes, est avant tout une anthologie basée sur quelque mille huit cents sources différentes, et il ne comporte aucune illustration. Il entra au Momijiyama bunko dès 1751, mais ne fut réédité au Japon que tardivement, dans deux versions partielles : la première, intitulée Haibunsai shogafu ryaku (Abrégé de la Compilation des textes sur la calligraphie et la peinture du Cabinet des Joyaux des Lettres, 1817) 40, est plutôt une sorte de répertoire des calligraphes et des peintres cités dans l’ouvrage chinois. La seconde est une réédition limitée aux traités de peinture, sous le titre Haibunsai gasetsu shûyô (Condensé des textes sur la peinture du Cabinet des Joyaux des Lettres, post-faces de 1858 et 1863, édité en 1869) 41. Ces rééditions prouvent tout au moins combien le Peiwenzhai shuhuapu fut utilisé au Japon comme outil de référence. Avec le Shizhuzhai shuhuapu, il aurait introduit à la connaissance de la peinture des lettrés, notamment à ces artistes, que Shirai Kayô cite par le seul caractère de leur nom de famille et qui sont considérés comme les « Quatre grands maîtres de la fin des Yuan » : Wang Meng (1308-1385), Huang Gongwang (1269-1354), Ni Zan (1301-1374) et Wu Zhen (1280-1354). La priorité donnée à ces quatre artistes s’explique probablement parce que leur style avait constitué, en Chine même, une sorte de norme de référence pour les peintres lettrés de l’école de Wu, à partir de la fin du XVe siècle. Ce raccourci historique, malgré son caractère simplificateur, montre bien la conscience dès l’époque d’Edo d’une filiation directe entre ces artistes chinois, connus essentiellement par les traités et les reproductions des manuels de peinture, et la peinture des lettrés, dont Sakaki Hyakusen (1697-1752) et Gion Nankai furent les initiateurs au Japon dans la première moitié du XVIIIe siècle. Des recherches récentes ont d’ailleurs confirmé la dette de ces artistes envers le Bazhong huapu et le Jieziyuan huazhuan42, comme le montre une œuvre de Hyakusen (fig. 27) directement inspirée du volume sur les paysages (Minggong shanpu, Album de peintures célèbres en forme d’éventail) du premier de ces deux ouvrages (fig. 28). Hyakusen sera aussi le compilateur du principal répertoire de peintres chinois édité à l’époque d’Edo, le Gen Min gajin-kô (Réflexions sur les peintres des Yuan et des Ming, 1751), dont l’édition augmentée parut sous le titre Gen Min Shin shoga jinmeiroku (Répertoire des peintres des Yuan, des Ming et des Qing, 1777).

Ces artistes japonais du XVIIIe siècle sont qualifiés de « peintres lettrés », une appellation qui est loin de représenter en elle-même une « école » cohérente, mais qui se fonde plutôt sur une certaine relation à la peinture chinoise ancienne. Ils se trouvaient dans une position assez semblable à celle de peintres provinciaux en Chine, comme a pu le noter Pierre Ryckmans à propos de Su Renshan (1814-1849), artiste de la province du Guangdong43. Leur connaissance de la tradition qu’ils entendaient représenter était incomplète, indirecte et superficielle, mais cela fut en définitive en grande partie à leur avantage. Ces peintres, privés du contact avec les œuvres classiques, et dont le savoir passait essentiellement par la gravure, avaient en effet une relation beaucoup plus libre avec les « modèles » ancestraux et évitèrent ainsi les écueils de l’académisme.

La production des manuels et des albums de peintures au Japon à partir de la fin du XVIIe siècle est quantitativement considérable. Cette brève présentation, centrée sur le destin sans équivalent du Jieziyuan huazhuan, est loin d’épuiser le sujet. Retenons que les manuels chinois, outre leurs multiples rééditions, puis leurs adaptations, ont surtout donné naissance au Japon à un genre éditorial nouveau. Celui-ci a connu une expansion extraordinaire au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, dépassant de loin, en variété et en nombre, la production continentale elle-même, qui ne fut plus très importante dans ce domaine après la parution du Jieziyuan huzhuan44. La publication de ces albums de peintures, de nature variée et aux fonctions diverses, correspond en effet au Japon à une conjonction entre l’évolution des techniques d’impression, l’élargissement du marché du livre et le développement de la pratique picturale dans les cercles lettrés ou comme simple art d’agrément dans la nouvelle classe bourgeoise.

1. Tôsen no zu (Navire chinois), xylogravure peinte à la main, Nagasaki, ca. 1754-1860, coll. du Musée municipal de Kôbe.

2. Watanabe Shûsen, Nisshin bôeki emaki (Rouleau peint sur le commerce entre le Japon et la Chine), détail, peinture sur papier, fin XVIIIe s., Hirado, coll. du Musée Matsuura.

3. Isono Nobuharu, Nagasaki miyage (Souvenirs de Nagasaki), livre xylographique, Nagasaki, 1847, coll. du Tôyô bunko, Tôkyô.

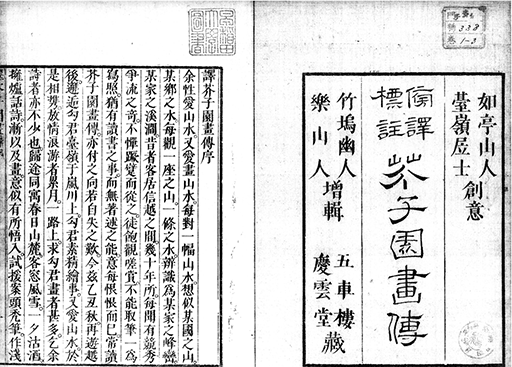

4. Jieziyuan huazhuan (Les enseignements de la peinture du Jardin du Grain de Moutarde), livre xylographique, 1re série, vol. 5, éd. chinoise, Jinling, 1679, ancienne collection du peintre Yanagisawa Kien (1704-1758), coll. du Daitôkyû kinen bunko, Tôkyô.

5. Gion Nankai, Rokô chôin (Pêcheur caché dans les roseaux), peinture sur papier, fin XVIIe-début XVIIIe siècle. Coll. particulière.

6. Tuhui zongyi (Principes de la peinture), livre xylographique, rééd. japonaise, Edo et Kyôto, 1702. D’après Nagasawa et Nishikawa, 1976.

7. Shizhuzhai shuhuapu (Album des calligraphies et des peintures de l’Atelier des Dix Bambous), livre xylographique, rééd. japonaise, Ôsaka, 1878.

8. Tachibana Morikuni, Ehon tsûhô-shi (Livre de modèles. Recueil des trésors de ce monde), livre xylographique, Ôsaka, 1729.

9. Tachibana Morikuni, Ehon tsûhô-shi (Livre de modèles. Recueil des trésors de ce monde), livre xylographique, Ôsaka, 1729.

10. Tachibana Morikuni, Ehon ôshukubai (Livre de modèles. Le Rossignol perché sur un prunier), livre xylographique, Kyôto, Edo et Ôsaka, 1740.

11. Tachibana Morikuni, Ehon ôshukubai (Livre de modèles. Le Rossignol perché sur un prunier), livre xylographique, Kyôto, Edo et Ôsaka, 1740.

12. Ôoka Shunboku, Minchô shiken (La pierre à encre violette de la dynastie des Ming), livre xylographique, Ôsaka, 1746, coll. de la Bibliothèque nationale de France.

13. Jieziyuan huazhuan (Les enseignements de la peinture du Jardin du Grain de Moutarde), livre xylographique, 3e série, Jinling, retirage de l’éd. chinoise de 1701, coll. du Tôyô bunko, Tôkyô.

14. Ôoka Shunboku, Minchô shiken (La pierre à encre violette de la dynastie des Ming), livre xylographique, Ôsaka et Edo, 1746, coll. du British Museum. D’après L. N. Brown, 1924.

15. Jieziyuan huazhuan (Les enseignements de la peinture du Jardin du Grain de Moutarde), livre xylographique, rééd. japonaise, Kyôto, Ôsaka et Edo, 1748, coll. du Musée municipal de Chiba.

16. Jieziyuan huazhuan (Les enseignements de la peinture du Jardin du Grain de Moutarde), livre xylographique, rééd. japonaise, Kyôto, Ôsaka et Edo, 1753, coll. du Musée municipal de la gravure de Machida, Tôkyô.

17. Zou Shengmai, Gujin mingjia moji. Shuhua tongzhen (Œuvres de maîtres du passé et d’aujourd’hui. Trésors de la calligraphie et de la peinture), livre xylographique, rééd. japonaise, Edo, 1762. D’après Nagasawa et Nishikawa, 1976.

18. Takebe Ryôtai, Kanga shinan (Manuel d’initiation à la peinture chinoise), livre xylographique, Kyôto, 1779.

19. Suzuki Fuyô, Hi Kangen sansui gashiki (La méthode de Fei Hanyuan pour peindre le paysage), livre xylographique, Edo, ca. 1789-1792.

20. Seki Eifu, Kaishien gaden-kô (Réflexions sur le Jieziyuan huazhuan), livre xylographique, Kyôto, 1782, coll. de l’Université Waseda, Tôkyô.

21. Kashiwagi Jotei, Yakuhon Kaishien gaden (Traduction japonaise du Jieziyuan huazhuan), livre xylographique, Kyôto et Nagoya, 1819, coll. de l’Université Waseda, Tôkyô.

22. Gakuga sensetsu (Notions élémentaires pour l’étude de la peinture), livre xylographique, Edo, 1831. D’après Nagasawa et Nishikawa, 1976.

23. Miyamoto Kunzan, Kanga hitori-geiko (L’étude de la peinture chinoise par soi-même), livre xylographique, Wakayama, 1807.

24. Nakabayashi Chikutô, Chikutô sansui gakô (Carnet de dessins de paysages de Chikutô), livre xylographique, Kyôto et Nagoya, 1809.

25. Nakae Shôka, To-shi chôko gaden (La tradition picturale en référence aux œuvres anciennes, par maître To), livre xylographique, Kyôto, Edo et Ôsaka, 1813.

26. Matsuoka Masamori, Kanga dokuraku fu. Hitori uimanabi (Manuel pour l’étude aisée de la peinture chinoise. Débuter par soi-même), livre xylographique, Tôkyô, 1882.

27. Sakaki Hyakusen, Rinka shôtei-zu (Petit pavillon sous les arbres), lavis d’encre sur papier, première moitié du XVIIIe siècle, coll. particulière, Japon.

28. Minggong shanpu (Album de peintures célèbres en forme d’éventail), dans Bazhong huapu (Albums des huit variétés de peintures), livre xylographique, rééd. japonaise, Kyôto, 1672. D’après Nagasawa et Nishikawa, 1976.

____________

1 Sur la proscription des livres chinois, voir notamment Henri Bernard, « Traductions chinoises d’ouvrages européens au Japon durant la période de fermeture (1614-1853) », Monumenta Nipponica, vol. 3, n° 1, janvier 1940, pp. 40-60, et Ôba Osamu, Nitchû kôryû-shi wa [Propos sur l’histoire des relations sino-japonaises], Tôkyô, Nenshô-sha, 2003, pp. 46-82.

2 Le Japon du XVIIIe siècle vu par un botaniste suédois, Ch.-P. Thunberg, traduction de L. Langlès, présentation de Claude Gaudon, Paris, Calmann-Lévy, 1966, pp. 288-290 (éd. originale suédoise de 1788-1793, éd. françaises de 1794 et 1796). Sur les conditions du commerce avec la Chine à l’époque d’Edo et sur la question des restrictions de l’importation des livres chinois, voir aussi Umezawa Seiichi, Nihon nanga-shi [Histoire de la peinture de l’école du Sud au Japon], Tôkyô, Tôhô shoin, 1920, éd. déf. 1929, pp. 95-105, et Ôba Osamu, Kanseki yunyû no bunkashi [Histoire culturelle de l’importation des livres chinois au Japon], Tôkyô, Kenbun shuppan, 1997, pp. 118-145.

3 Voir les travaux d’Ôba Osamu : Edo jidai ni okeru tôsen mochiwatari-sho no kenkyû [Recherches sur les livres importés au Japon par les navires chinois au cours de l’époque d’Edo], Suita, Kansai daigaku tôzai gakujutsu kenkyûjo, 1967 ; Kunaichô shoryôbu-zô Hakusai shomoku [Catalogues des livres importés, conservés au département des Archives et des Sépultures de l’agence de la Maison impériale], Suita, Kansai daigaku tôzai gakujutsu kenkyûjo, 1972 ; Edo jidai ni okeru chûgoku bunka juyô no kenkyû [Recherches sur la réception de la culture chinoise au Japon à l’époque d’Edo], Tôkyô, Dôbôsha shuppan, 1984. Voir aussi sur ce sujet les travaux de Yamawaki Teijirô (Nagasaki no tôjin bôeki [Le commerce des Chinois de Nagasaki], Tôkyô, Yoshikawa Kôbunkan, 1964) et de Yayoshi Mitsunaga (Mikan shiryô ni yoru Nihon shuppan bunka [La culture du livre au Japon à travers des documents inédits], vol. 2 : Ôsaka no hon.ya to tôhon no yunyû [Les libraires d’Ôsaka et l’importation des livres chinois], Tôkyô, Yumani shobô, 1988). On lira aussi la recension du livre d’Ôba Osamu (1967) par Michel Soymié dans T’oung Pao, vol. LVI, livr. 1-3, 1970, pp. 187-193.

4 Voir Ôba Osamu, Kanseki yunyû no bunka-shi, ouvr. cit., pp. 177 et suiv.

5 Anzai Un.en, Kinsei meika shoga-dan [Propos sur la calligraphie et la peinture des maîtres de notre temps], troisième partie, livre premier, fol. 4, 1852. Repris dans Nihon gadan taikan [Anthologie des propos sur la peinture au Japon], Tôkyô, Mejiro shoin, 1917, p. 319.

6 Yanagisawa Kien, qui dans son essai Hitorine (Sommeil en solitaire, ca. 1725] recommandait en priorité l’usage du Jieziyuan huazhuan pour l’étude de la peinture, fut également en possession d’un exemplaire de l’édition princeps de ce manuel, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Daitôkyû kinen bunko à Tôkyô. Cf. Kinsei Nihon kaiga to gafu, edehon-ten [La peinture japonaise de l’époque pré-moderne et les albums et les manuels de peinture], Machida, Musée Machida shiritsu kokusai hanga bijutsukan, 1990, vol. 2, pp. 10-12.

7 Voir notamment la mention de l’acquisition du Taiping shanshui tu par Nankai et de sa transmission à Taiga, puis à Kimura Kenkadô, dans le Gajô yôryaku [Compendium de l’histoire de la peinture, 1832], dans Kimura Shigekazu, Teihon Nihon garon taisei [Collection des écrits japonais sur la peinture. Édition définitive], vol. 10, Tôkyô, Perikan-sha, 1998, pp. 53-56.

8 Nagasawa Kikuya (Wakoku-bon kanseki bunrui mokuroku [Catalogue classé par genres des rééditions japonaises de livres chinois], Tôkyô, Kyûko shoin, 1976, éd. révisée 2006, pp. 120-126) a recensé une soixantaine de titres (et environ cent trente éditions différentes) de livres chinois sur les théories artistiques, la calligraphie et la peinture qui furent regravés et édités au Japon, dont une vingtaine de huapu. Une centaine de rééditions japonaises ont été reproduites en fac-similé dans Nagasawa Kikuya et Nishikawa Yasushi, Wakoku-bon shoga shûsei [Collection des rééditions japonaises d’ouvrages chinois sur la calligraphie et la peinture], Tôkyô, Kyûko shoin, 1975-1977, 12 vol.

9 L’année 1760 mentionnée correspond à la demande du « droit d’imprimer » (gomen) adressée à la censure par l’éditeur de Kyôto Hishiya Magobei et qui figure au colophon de la réédition japonaise du Jieziyuan huazhuan de 1831. Aucun exemplaire de l’édition de 1760 n’est cependant connu à ce jour dans les collections publiques japonaises.

10 Pour une présentation synthétique de l’histoire des huapu du XVIIe siècle, on se référera à Kobayashi Hiromitsu, Chûgoku no hanga. Tô-dai kara Shin-dai made [La gravure chinoise. Des Tang aux Qing], Tôkyô, Tôshinidô, 1995, pp. 93-116 et à Michela Bussotti, Gravures de Hui. Étude du livre illustré chinois de la fin du XVIe siècle à la première moitié du XVIIe siècle, Paris, EFEO, 2001, pp. 116-122. Quelques huapu majeurs sont présentés dans le catalogue de l’exposition Visible Traces : Rare Books and Special Collections from the National Library of China, New York, Queens Borough Public Library, Beijing, National Library of China in association with Morning Glory Publishers, 2000.

11 Dix-neuf huapu des Ming sont recensés par Fu Xihua dans Mingdai huapu jieti [Catalogue commenté des albums de peintures des Ming] et Zhonguo banhua yanjiu zhongyong shumu [Catalogue des principaux ouvrages pour l’étude de la gravure chinoise], dans Ding Fubao et Zhou Yunqing, Sibu zonglu yishu bian [Ouvrages sur l’art du Catalogue complet en quatre sections], Shanghai, Shangwu yinshuguan, 1957. Cette liste est cependant loin d’être exhaustive et le décompte distingue comme des publications différentes les huit ouvrages réunis sous le titre Bazhong huapu. Voir aussi Yu Shaosong, Shuhua shulu jieti [Catalogue commenté des ouvrages sur la calligraphie et la peinture], Pékin, Guoli Beiping tushuguan, 1932. On trouvera un recensement encore plus complet des huapu dans Xie Wei, Zhongguo huaxue zhuozuo kaolu [Catalogue commenté des ouvrages chinois consacrés à l’étude de la peinture], Shanghai, Shanghai shuhua chubanshe, 1998.

12 Sous ce titre sont réunis sept ouvrages différents qui font partie de la collection de textes Yimen guangdu (Les tablettes de la Porte du Silence) compilée par Zhou Lujing vers 1597-1598. Deux de ces ouvrages sont des traités de peinture et cinq sont des manuels illustrés, consacrés respectivement à la peinture des personnages, des bambous, des prunus, des orchidées, ainsi que des oiseaux et des insectes.

13 François Reubi, Le Studio des Dix Bambous. Estampes et poèmes, Genève, Skira, 1996, p. 9.

14 Robert Treat Paine, « The Ten Bamboo Studio, its early editions, pictures and artists », Archives of the Chinese Art Society of America, t. 5, 1951, pp. 39-54.

15 Cf. Itô Yôko, « Saneda-ke denrai Jitchikusai shogafu no bunkashi-teki kôsatsu » [Réflexions sur la dimension culturelle du Shizhuzhai shuhuapu conservé dans la famille Saneda], Nagano kenritsu rekishikan kenkyû kiyô, n° 6, mars 2000, pp. 39-51. Le recensement des exemplaires du Shizhuzhai shuhuapu importés au Japon repose essentiellement sur les travaux d’Ôba Osamu cités précédemment (Edo jidai ni okeru tôsen mochiwatari-sho no kenkyû et Kunaichô shoryôbu-zô Hakusai shomoku).

16 Le seul exemplaire connu de cette édition de 1831 est conservé au Japon à l’Université de Kagawa (fonds Kanbara).

17 Sur l’édition princeps et les sources (dont le Taiping shanshui tu) de la première série du Jieziyuan huazhuan, voir Kohara Hironobu, Chûgoku garon no kenkyû [Recherches sur les traités de peinture chinois], Tôkyô, Chûô kôron bijutsu shuppan, 2003, pp. 339-400.

18 Wang Bomin, Zhongguo banhuashi [Histoire de la gravure chinoise], Hongkong, Nantong tushu gongsi, 1961, p. 165.

19 Kôda Rentarô, Kosugi Hôan, Zen.yaku Kaishien gaden [Traduction intégrale du Jieziyuan huazhuan], Tôkyô, Atorie-sha, 1935, vol. 1 : shogen (Introduction).

20 Nihon zuihitsu taisei [Collection d’essais du Japon], 2e série, vol. 4, Tôkyô, Yoshikawa Kôbunkan, 1928, p. 661.

21 Cf. Tsuruta Takeyoshi, « Kaishien gaden ni tsuite : sono seiritsu to Edo gadan he no eikyô » (À propos du Jieziyuan huazhuan. Sa conception et son influence sur les peintres japonais de l’époque d’Edo], Bijutsu kenkyû, n° 283, septembre 1972, p. 86, pl. 6.

22 Voir à ce sujet Kobayashi Hiromitsu, « Tachibana Morikuni-cho Ehon ôshukubai (1740 kan) to Shin-kan Kaishien gaden shoshû (1689 j°). Kinsei gafu ni mirareru Chûgoku sansui juseki gafu no zu, bun riyô no shoki rei » [Teaching Art out of School in Eighteenth Century Japan : Nightingale Visits Plum Branch (Ehon ôshukubai) of Tachibana Morikuni and the First Series of The Mustard Seed Garden Painting Manual], Sophia International Review, vol. 26, 2004, pp. 17-32.

23 Une liste de vingt planches prétendument similaires a été établie par Nakada Katsunosuke (Ehon no kenkyû [Recherches sur le livre illustré], Tôkyô, Bijutsu shuppan-sha, 1950, p. 165), tandis que Jack Hillier (The Art of the Japanese Book, London, Sotheby’s publications, 1987, p. 205) donne des chiffres beaucoup moins importants : « only four or five of the prints in Volumes One and Two of Minchô Seidô Gaen have any clear relationship to the Chinese Work, and they are far from identical. » Nos propres comparaisons des deux albums laissent apparaître de fortes ressemblances pour cinq à six planches, des ressemblances relatives pour huit planches et plus vagues pour deux autres. Voir aussi les comparaisons entre les deux ouvrages établies par Nakamachi Keiko, « Kaishien gaden no wakoku wo megutte » [À propos des rééditions japonaises du Jieziyuan huazhuan], Bessatsu nenpô, Jissen joshi daigaku bungei shiryô kenkyûjo, no 10, mars 2006, pp. 21-47.

24 Arthur Morrison, auteur de The Painters of Japan (1911), qui possédait l’exemplaire du Minchô shiken aujourd’hui au British Museum, pense que, dans l’édition princeps, « six blocks seem to be used in most cases, seven in some, and five in some, apart from the red used in reproducing the painter’s seals » (cité dans Louise Norton Brown, Block Printing & Book Illustration in Japan, London, G. Routledge & Sons, 1924, p. 71). Pour Nakada (Ehon no kenkyû, ouvr. cit., p. 166), le nombre de planches gravées est plutôt de quatre ou cinq, auxquelles s’ajoutent des rehauts à la main.

25 Sur ce point voir l’ouvrage de Nakade Akifumi (Watashi no Kamigata-e monogatari [The Story of Kappazuri from my Collection], Ôsaka, Nakao Shôsendô, 2003), qui réunit dix-huit titres de ce genre, publiés entre l’ère Kyôhô (1716-1735) et le début de l’ère Meiji (1868-1912).

26 D’après le catalogue de la librairie Gosharô de Hishiya Magobei (Kyôto), à la fin du Kanga shinan (Manuel d’initiation à la peinture chinoise] de Takebe Ryôtai (1779, réédition de 1802).

27 Cf. Yamanouchi Chôzô, Nihon nanga-shi [Histoire de la peinture de l’école du Sud au Japon], Tôkyô, Tôhô shoin, 1981, pp. 127-131 ; catalogue de l’exposition Buson. Sono futatsu no tabi [Buson. Ses deux voyages], Tôkyô, Musée Tôkyô-to Edo Tôkyô hakubutsukan, 2001, n° 33 : Bun Chômei-sha hasshô-zu (Huit peintures de paysage copiées d’après Wen Zhengming).

28 François Reubi présente une gravure de Suzhou qui offre une inscription qui pourrait avoir été empruntée à une planche du Jieziyuan huazhuan. (« Une même calligraphie sur deux estampes chinoises d’ateliers différents : Grain de Moutarde et Kaempfer », Asiatische Studien. Etudes asiatiques, vol. 50, no 1, 1996, pp. 207-212).

29 Cet exemplaire de l’édition princeps de 1746 se trouvait à l’origine dans la collection du marchand d’art japonais Siegfried Bing (1838-1905) et fut exposé à Paris en 1890. Le catalogue de l’exposition comporte cette notice : « Mintsho shiken. Les beaux dessins de la dynastie des Ming (dessins de fleurs.) Signé : Hoghen (titre) Shunbokou Itshio (vieillard). 2 vol. in-4°, en couleurs. Osaka, 1746 » (Exposition de la gravure japonaise à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris, du 25 avril au 22 mai 1890, Paris, 1890, n° 46, p. 58). Cet ouvrage passa ensuite dans la collection d’Émile Javal, dispersée en 1927. Il est décrit ainsi dans le catalogue de la vente : « Exemplaire incomparable de cet ouvrage rarissime. (…) Shumboku s’est efforcé de marier la technique de la chromoxylogravure japonaise à la technique plus manuelle des Chinois. Certaines planches sont complètement obtenues par des bois et d’autres sont – toutes celles à rehauts de carmin et de gomme gute – partiellement imprimées et partiellement coloriées. L’impression agissant comme une teinture pénétrant le papier, alors que le coloriage s’y superpose en épaisseur » (Catalogue dressé par M. Charles Vignier en collaboration avec Mlle M. Densmore de la bibliothèque de livres japonais illustrés appartenant à M. Émile Javal [Hôtel Drouot, 17 novembre 1927], première partie, Paris, 1927, p. 17). Dans un article de 1943, l’historien d’art Aimi Kôu décrit le colophon du second volume d’un autre exemplaire de l’édition princeps en sa possession, mais qui n’est pas localisé aujourd’hui : « Ehon kenkyû. Minchô shiken » [Recherches sur les albums de peintures. Le Minchô shiken], Bijutsushi-gaku, août 1943, repris dans Aimi Kôu-shû [Œuvres d’Aimi Kôu], vol. 4, Musashimurayama (Tôkyô), Seishôdô shoten, 1996, pp. 261-274.

30 Sur la question de l’origine de l’impression en couleurs dans les livres au début du XVIIIe siècle, voir le catalogue de l’exposition Nishiki-e hanga no seiritsu katei. Edo no hana ukiyo-e ten [L’apparition des estampes polychromes au Japon. Les ukiyo-e, splendeurs d’Edo], Machida, Musée Machida shiritsu kokusai hanga bijutsukan, 1999, et le numéro spécial de la revue Edo bungaku : « Tashoku-zuri no rekishi to haikai ichimai-zuri » [L’histoire de l’impression polychrome et les estampes à poèmes], n° 25, octobre 2002.

31 Les bois gravés de ces deux éditions furent par la suite cédés à la maison Hishiya Magobei, qui y ajouta la deuxième série, pour produire une version complète du Jieziyuan huazhuan (achevée en 1817). L’ensemble des bois gravés fut récupéré à l’époque de Meiji par l’éditeur Unsôdô de Kyôto, qui fit un premier tirage en 1911 et les utilise encore aujourd’hui pour des éditions de luxe. Cf. Aimi Kôu, « Gafu no hanashi » [Propos sur les albums de peintures, 1939, repris dans Aimi Kôu-shû / Œuvres d’Aimi Kôu, vol. 4, Musashimurayama (Tôkyô), Seishôdô shoten, 1996, pp. 268-269) et Nakano Mitsutoshi, « Ehon kenkyû nôto » [Notes de recherche sur les albums de peintures], Denki, n° 8, 1986, pp. 1-15.

32 Dans son recueil d’essais posthume (Kenkadô zatsuroku [Mélanges de Kenkadô], 1859), Kimura Kenkadô atteste en ces termes de l’influence du Jieziyuan huazhuan sur l’album de Shunboku : « Shunboku, autrefois, s’inspirant de l’album de peintures du Kaishien, reproduisit des œuvres d’artistes des Ming et publia un livre illustré en couleurs intitulé Minchô shiken. C’est en contemplant cet ouvrage que je découvris pour la première fois la grandeur de la peinture chinoise. » Nihon zuihitsu taisei, ouvr. cit., 1927, 1re série, vol. 7, p. 414.

33 Reproduit dans Nagasawa Kikuya, Nishikawa Yasushi, Wakoku-bon shoga shûsei, ouvr. cit., vol. 5, pp. 291-316.

34 Cf. note 26.

35 Plus connu sous le nom de Toba Dairoku. Il est notamment le compilateur d’un dictionnaire de sceaux de peintres et de lettrés chinois et japonais, le Kun.in hosei [Collection de sceaux, édition révisée et augmentée, 1802), qui connut une large diffusion.

36 Cette édition « brute », sans commentaire, comporte comme seule différence avec le texte original chinois la présence de signes diacritiques pour faciliter la lecture en japonais. Fac-similé dans Nagasawa Kikuya, Nishikawa Yasushi, Wakoku-bon shoga shûsei, ouvr. cit., vol. 4, pp. 309-317.

37 Les trois principales traductions modernes sont dues à Morita Tanzan (Hôyaku Kaishien jinbutsu gafu [Traduction japonaise du volume sur les personnages du Jieziyuan], Hôyaku Kaishien sansui gafu [Traduction japonaise du volume sur les paysages du Jieziyuan], 1917-1918), à Yamamoto Hajime (Kaishien gaden kokuyaku shakkai [Traduction japonaise et commentaire du Jieziyuan huazhuan], 1930) et à Kôda Rentarô (Zen.yaku Kaishien gaden [Traduction intégrale du Jieziyuan huazhuan], commentaires et notes de Kosugi Hôan, 1935-1936). Seule la dernière est une traduction complète des treize fascicules des trois séries de l’édition originale chinoise.

38 Teihon Nihon garon taisei, ouvr. cit., vol. 10, p. 51-52.

39 Notons cependant que selon d’autres sources (Ôba Osamu, Edo jidai ni okeru chûgoku bunka juyô no kenkyû, ouvr. cit., p. 54 et Kanseki yunyû no bunka-shi, ouvr. cit., pp. 219-220) c’est seulement en 1724 qu’un exemplaire du Jieziyuan huazhuan aurait été offert à Yoshimune, par le frère cadet d’Ogyû Sorai, Ogyû Kan (Sôshichirô), confucianiste attitré du shôgun. Cet ouvrage est aujourd’hui conservé aux Archives nationales à Tôkyô.

40 Reproduit dans Nagasawa Kikuya, Nishikawa Yasushi, Wakoku-bon shoga shûsei, ouvr. cit., vol. 1, pp. 399-513.

41 Reproduit dans Nagasawa Kikuya, Nishikawa Yasushi, Wakoku-bon shoga shûsei, ouvr. cit., vol. 4, pp. 173-213.

42 Voir les deux travaux suivants de Takeda Kôichi, « Sakaki Hyakusen no sansuiga ni tsuite. Chûgoku gafu to no kankei wo chûshin ni » [À propos des peintures de paysage de Sakaki Hyakusen. Leurs relations avec les albums de peintures chinois], Myûjiamu, no 469, avril 1990 ; Nihon no nanga [La peinture de l’école du Sud au Japon], Tôkyô, Tôshindô, 2000, pp. 18-19 et pp. 28-31. Voir aussi, pour une approche plus générale de la relation entre les huapu et les artistes japonais du XVIIIe siècle de l’école des lettrés : Sasaki Gôzô, « Chûgoku gafu to Nihon nanshû-ga » [Les albums de peintures chinois et la peinture de l’école du Sud au Japon], catalogue de l’exposition Chûgoku kodai hanga-ten (La gravure chinoise ancienne), Machida, Musée Machida shiritsu kokusai hanga bijutsukan, 1988, pp. 32-40 ; Takeda Kôichi, « Chûgoku gafu to Nihon nanga no kankei » [Les albums de peintures chinois et leurs relations avec la peinture de l’école du Sud au Japon), dans Kinsei Nihon kaiga to gafu, edehon-ten, ouvr. cit., pp. 147-158. À propos de l’utilisation des manuels de peinture chinois par le peintre Tani Bunchô (1763-1840), voir Takeda Kôichi, « Nanga ni okeru mokuhan gafu no riyô » [L’utilisation des albums xylographiques dans la peinture de l’école du Sud], in Kôza Nihon bijutsu-shi [Cours sur l’histoire de l’art japonais], vol. 2, Tôkyô, Tôkyô daigaku shuppan-kai, 2005, pp. 199-233.

43 Pierre Ryckmans, La vie et l’œuvre de Su Renshan, rebelle, peintre et fou, 1814-1849 ?, Paris, Hong Kong, Centre de publication de l’U.E.R. Extrême-Orient – Asie du Sud-Est de l’Université de Paris, 1970.

44 À propos de la production japonaise des albums et des manuels de peinture sous l’influence chinoise, voir Christophe Marquet, Les premiers « livres de peinture » de l’époque d’Edo (1680-1720). Naissance d’un genre et essai de typologie, mémoire d’HDR, Paris, INALCO, 2002.