Notes sur l’histoire du livre et l’histoire de la lecture en Chine

Quelques exemples à propos de Huizhou

Michela BUSSOTTI

Maître de conférences à l’EFEO

Il se développe depuis une dizaine d’années, chez des auteurs actifs souvent hors de Chine, la volonté de faire des études qui ont pour but plus ou moins lointain la rédaction d’une histoire globale du livre chinois1, ce qui est en fait à mettre en relation, au moins en partie, avec les développements de cette discipline dans d’autres pays du monde2. Ces approches touchent en même temps à des aspects sociaux, économiques, culturels et même « politiques ». On pourrait affirmer, tout en sachant les limites des définitions générales, qu’en Chine les études techniques et les méthodes influencées par la tradition bibliographique, l’« étude des éditions », dominent. En dehors de la Chine continentale au contraire s’est développée une « histoire culturelle et littéraire » du livre chinois, avec un intérêt incontestable pour l’histoire économique et sociale3, mais avec des résultats qui à ce jour, surtout pour les périodes plus anciennes, sont limités par la nature même des sources à disposition.

ÉTUDES RÉCENTES SUR LE LIVRE ET LA LECTURE

Lecteurs et lecture ont fait leur apparition parmi les thèmes abordés, bien que d’une manière encore réduite, sans doute parce que les sources sont elles mêmes limitées, surtout quand il s’agit de sources descriptives. C’est l’opinion avancée notamment dans une étude visant à donner une présentation générale à propos de la lecture en Chine entre 1000 et 1800, une thèse rédigée tout récemment par Li Yu4. Cet auteur, qui revendique une approche autonome de l’histoire du livre, a utilisé des documents de nature différente, tels que les ouvrages néoconfucéens sur l’éducation et la pédagogie, les manuels d’éducation, la littérature en langue vernaculaire et ses commentaires, ainsi que d’autres sources littéraires, des images et des illustrations, et des témoignages d’étrangers en Chine. Dans ses conclusions, Li Yu avance, et ce n’est certes pas surprenant, que dans la Chine traditionnelle les manières et les finalités de la lecture en tant qu’acte social ont été dictées par les conventions d’un système dominé par des hommes chinois cultivés, les ethnies non chinoises5 et les femmes restant minoritaires6 (nous n’aborderons pas ici ces deux catégories de lecteurs7). Pour ces hommes-lecteurs chinois, dont l’identité dépasse les limites des catégories sociales, éduqués dès l’enfance en vue de leur participation au système de concours qui ouvrait théoriquement l’accès à la fonction publique, la lecture des classiques confucéens devient selon Li Yu une caractéristique de leur propre milieu8.

Si nous considérons un cadre plus étroitement lié à l’histoire du livre, nous disposons d’autres contributions, à commencer par un article de Jean-Pierre Drège, qui offre une première réflexion sur la lecture et sur l’écriture à partir essentiellement des sources anciennes et médiévales, et de documents retrouvés à Dunhuang témoignant de formes de lecture publique, de l’utilisation de la copie et de la mémorisation9. Quant à l’impact de la xylographie, qui ne s’impose pas en termes de rupture mais de continuité avec la tradition manuscrite, il détermine une vulgarisation du livre qui, à long terme, ne peut qu’entraîner des modifications dans les pratiques de lecture : plus particulièrement, la lecture va se faire moins intensive qu’auparavant étant donné un accès plus facile aux documents10. Dans un article plus récent portant sur la période Song (960-1279), Lucille Chia attire notre attention sur le fait que, pour une lecture destinée à l’éducation essentiellement en vue du système des concours, le lecteur trouve dans les imprimés, parmi lesquels s’accroissent les commentaires, les anthologies et les encyclopédies, un outil efficace pour réunir rapidement un grand nombre d’informations. Ces informations sont les plus complètes, ou mieux donnent l’impression de l’être, grâce à de nouvelles catégorisations et, éventuellement, des compléments11. Ainsi l’utilisation à partir de cette époque d’un nombre croissant d’imprimés s’impose, et cela malgré les avis de très éminents lettrés se plaignant de ces lectures trop rapides pour être fructueuses12.

Depuis la fin des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, l’intérêt des auteurs (pour la plupart anglophones) qui travaillent sur l’histoire du livre chinois se focalise souvent sur une période d’un peu plus de quatre siècles à partir de 1520 environ, c’est-à-dire entre la deuxième moitié de la dynastie des Ming (1368- 1644) et l’époque républicaine (1912-1949). Le thème de la lecture est abordé d’une façon plus ou moins directe et détaillée dans des études thématiques qui concernent les centres de production ou les catégories d’ouvrages imprimés, tels que les ouvrages littéraires (surtout ceux en langue vernaculaire13), les livres de morale, les textes d’éducation et pour la préparation aux examens, les encyclopédies et les almanachs, les livres sur des savoirs spécialisés, comme par exemple la médecine14. Je ne vais pas ici résumer les différentes analyses exposées dans ces travaux, qui ne sont pas toujours unanimes, surtout pour la période plus ancienne15, ni essayer de les systématiser par rapport aux perspectives de l’histoire du livre occidental16, bien qu’il soit évident que certains sinologues n’ignorent pas cette production17. Je me bornerai à signaler quelques thématiques liées à la lecture qui s’en dégagent, à propos de la période préindustrielle. L’édition industrielle et capitaliste s’impose au tournant du XXe siècle en Chine à commencer par Shanghai. Périodiques, manuels scolaires et ouvrages littéraires18, dont de nombreuses traductions, envahissent le marché, « répondant à une attente de lecture provoquée par un mouvement de scolarisation »19 et visant, surtout après l’instauration de la république, à un lectorat national20. Cela est rendu possible non seulement en raison de l’introduction de nouvelles techniques d’imprimerie, mais aussi parce que des changements ont affecté et affectent – d’une façon rapide et parfois même dramatique – tout le système, touchant l’instruction, l’administration, et même l’organisation du commerce21. Il suffira de citer l’abolition du système des concours en 1904-1905, pour comprendre que des spécificités se perdent, ou changent, tout au long du XXe siècle.

À propos des publications xylographiques, il ne me semble pas inutile de rappeler qu’en raison de l’unité de la langue littéraire et de la langue officielle, malgré la présence sur le territoire national d’autres langues que le chinois22 et l’existence de langues locales23, la différence se manifeste aussi dans des formes plus ou moins savantes d’écriture et de « mise en livre »24, ainsi que par les catégories d’ouvrages25. L’apprentissage du chinois classique demande certes un effort important pour assimiler cette langue écrite qui évolue indépendamment de la langue parlée, mais un ouvrage en langue vernaculaire n’est pas nécessairement conçu et rédigé de façon à être destiné et accessible au plus grand nombre. Au contraire, la langue classique, dans ses formes les plus simples, était probablement plus facile pour le lecteur, à condition qu’il ait reçu une éducation élémentaire26.

La seconde moitié de la dynastie Ming (XVIe-XVIIe siècles) est considérée par certains spécialistes comme le moment où l’imprimé, notamment xylographique, s’impose indiscutablement sur le manuscrit27. Pour cette période, une réflexion est en cours, notamment sur les ouvrages littéraires, essentiellement en langue vernaculaire : est-ce que toutes les éditions différentes, déterminées par les textes introductifs, les commentaires, les illustrations, permettent d’identifier une pluralité d’audiences spécifiquement ciblées par les éditeurs ou ne constituent-elles qu’une offre, certes variée, mais s’adressant à un seul et même public ?28 Ces ouvrages ne sont pas destinés à la lecture et à l’étude en vue des concours, et ont donc une dimension ludique, gratuite et « privée ». Leur lectorat potentiel est ample, car en plus des lettrés avec ou sans poste, des aspirants lettrés – dont certains sont destinés à le rester toute leur vie –, on a fait l’hypothèse que ces ouvrages s’adressent aussi à d’autres catégories de lecteurs, pour lesquels nous disposons de moins d’informations, tels que les fils de marchands ou les femmes29. Ils toucheraient aussi des gens ayant une capacité de lecture égale ou moindre, mais probablement des moyens économiques plus restreints30. De plus, on prend conscience du fait qu’en dehors de l’achat ou du don, les livres peuvent circuler par le prêt31, et qu’il peut aussi y avoir une appropriation plus indirecte, de la part d’une audience qui ne correspond pas à celle imaginée en raison du contenu de l’œuvre et de la présentation de la publication32. La problématique de la lecture à haute voie est souvent reprise pour des textes destinés à l’écoute, comme les chantefables (shuochang [cihua]), mais aussi pour des publications à la disposition d’un lectorat large et de différents niveaux. Cela ouvre à la possibilité de formes de lecture diversifiées, dont celles communes et publiques33.

Certains travaux insistent sur un agrandissement du lectorat et sur sa « popularisation »34 ou, au moins, sur un impact plus important du livre imprimé sur les gens moins éduqués35, à partir de la même période, la deuxième moitié de la dynastie des Ming. Cependant personne ne l’interprète comme un vrai processus de massification vers un lectorat « ordinaire », phénomène qui n’aura lieu que trois siècles plus tard. Ainsi que le résume Cynthia Brokaw dans une récente contribution sur l’édition xylographique sous les Qing (1644-1911), on arrive pour cette époque à identifier un corpus important de textes vraiment « populaires », dans le sens qu’ils sont destinés à tout type d’audience. Beaucoup de classiques, manuels, encyclopédies, ouvrages pour le divertissement, dépassent les limites géographiques, temporelles et sociales, étant présents dans différentes provinces, transmis de génération en génération et partagés par des gens ayant une préparation à la lecture très variée. Selon le même auteur, ce serait cependant une erreur d’interpréter ces phénomènes comme la simple manifestation d’une uniformité ou d’une intégration culturelle générale. En effet, si l’on suit l’étude menée par C. Brokaw sur les livres éducatifs imprimés à Sibao, au Fujian à la fin de la dernière dynastie

l’homogénéité des titres peut avoir eu un impact superficiel, qui permet à un ensemble de références apparemment partagées de cacher une grande variété d’expérience de lecture et d’interprétation36.

ÉDUCATION, LECTURE ET LECTURES : QUELQUES OBSERVATIONS SUR HUIZHOU

Alors que la quantité d’informations à propos du nombre de personnes capables de lire est relativement limitée37, il existe une littérature assez importante sur l’éducation et son histoire38. Nous n’allons donc pas aborder ces sujets, nous bornant à rappeler quelques spécificités des pratiques de lecture traditionnelles, dont le fait que la parole prime, et cela dès les premiers apprentissages. Il n’est donc pas étonnant que l’écriture de nombreux caractères qui désignent la lecture (comme du, song, nian) indique à l’origine une lecture à haute voix39. Malgré quelques témoignages à propos de la lecture individuelle et silencieuse, la lecture à haute voix est valorisée40 et le rôle de la répétition, de la mémorisation et de la juste prononciation est important, par le passé41 jusqu’à des temps récents42. Selon les textes prescriptifs sur l’éducation, la lecture commence, le plus souvent « par le son » : l’apprentissage débute par la psalmodie et la répétition afin d’apprendre par cœur des textes43, ce qui est une façon de comprendre en s’imprégnant. Vient ensuite l’écriture des caractères, et on finit par la lecture qui, dans un contexte traditionnel, implique aussi la capacité de ponctuer. Ce processus s’achèvera, pour les plus cultivés, par l’élaboration de notes et de commentaires

L’un des rares ouvrages chinois récents sur l’histoire du livre et de l’édition prenant en compte le problème de la lecture44 suggère que son apprentissage suivait sous les Ming le modèle avancé par le Calendrier des études selon les âges de l’école de la famille Cheng (Chengshi jiashu dushu fennian richeng) des Yuan (1279-1367)45. Tout en soulignant le nombre relativement limité d’éditions connues pour ce titre sous les Ming (1368-1644)46, il est vrai que les textes qui y sont proposés comme premières lectures, dont les « quatre livres » (les Analectes, la Grande étude, l’Invariable milieu et le Mencius) et les autres classiques, étaient fondamentaux et à la base des études pour la préparation des examens. Ce genre d’ouvrages constituait une importante tranche du marché, surtout dans leurs versions commentées, ainsi que les anthologies et ensuite les « guides aux examens » réalisés par des lauréats célèbres47. Les livres ayant trait à la préparation des concours, ainsi que le système des concours même et le nombre imposant de candidats et de lauréats, acheteurs d’abord, ensuite parfois auteurs, sont donc des éléments constamment évoqués en tant que « moteurs » des activités d’édition commerciales et des « économies » de la lecture, ce fait étant mis en avant par des nombreux auteurs, chinois et étrangers.

Voici le cas de la préfecture de Huizhou, terre d’origine de riches marchands, de lettrés et d’importants fonctionnaires48, mais aussi centre important pour la production du livre surtout à la fin de la dynastie Ming49, quand elle rayonne par le biais de ses éditeurs et graveurs souvent émigrés dans les différents centres du Jiangnan. Sur place, le développement de l’éducation et du niveau culturel – qu’on célèbre localement aujourd’hui comme « culture mercantile confucéenne » –, ainsi que le rapport étroit existant entre marchands et gentry – un rapport de « production » et « reproduction » de classes50 – ont certes donné l’impulsion à des activités d’édition et d’impression. Dans le développement de ces activités, ces facteurs ont été aussi fondamentaux que les causes matérielles très souvent évoquées pour expliquer l’importance et la qualité de l’imprimerie dans la préfecture51. Les quelques notes qui vont suivre à propos de ce lieu ne se veulent pas exhaustives, mais plutôt un essai de discours sur la lecture, ou plus modestement, sur les « lectures » à Huizhou, à partir des différentes données disponibles.

Des activités d’édition sont attestées à Huizhou sous les Song du Sud (1127- 1279). Si l’on exclut les quelques titres de monographies locales pour les périodes précédentes et les ouvrages parfois attribués à la préfecture parce que les auteurs rédacteurs en étaient originaires (mais qui ont été réalisés ailleurs), ces titres connus souvent sur la base des seuls témoignages littéraires restent en nombre restreint, avec une prédominance d’éditions classées comme historiques, dont des monographies locales et des textes utiles à l’administration et imprimés par ses soins. Les éditions réalisées par des personnes privées sont plus variées mais avec une tendance qui confirme, sans surprise vu l’époque et le lieu, une légère avance de la très hétérogène catégorie des « Maîtres »52. Sous les Yuan, les éditions réalisées par les autorités se montent à une dizaine et sont moins nombreuses que les travaux réalisés par les éditeurs privés, avec une part importante liée aux textes, auteurs et éditeurs néoconfucéens. Ce cheminement s’est fait graduellement. Pour le début des Ming (1368-1644), la production reste très contenue pendant le premier siècle, pour ne grimper qu’ensuite. Pour reprendre les ouvrages cités dans les études chinoises récentes, on arrive à environ soixante titres pour la période 1457-1506, mais déjà à cent quatre-vingt-dix éditions environ entre 1506 et 1566, le double pour les époques Longqing (1567-1573) et Wanli (1573-1620) ; signalons qu’à cette époque la population locale est d’environ 1,2 million d’habitants53. Les chiffres baissent légèrement dans les dernières décennies de la dynastie (1619-1644), avec cent vingt à cent trente titres. Ce n’est donc qu’au XVIe siècle que l’édition à Huizhou progresse d’une façon spectaculaire, non seulement en nombre, mais aussi en termes de raffinement des techniques xylographiques. Hu Yinglin (1551-1602) peut écrire que ces éditions s’affirment soudainement comme les meilleures, avec celles de Hu (zhou), devenant même compétitives par rapport aux éditions de Suzhou. Elles sont suivies dans sa classification par celles de Nankin et Hangzhou. Xie Zhaozhe (docteur en 1591) célébrera également les livres de Huizhou (Xin’an) avec ceux de Nankin et Wuxing (Huzhou)54.

On pourrait penser que les ouvrages de la catégorie historique, avec environ trois cents titres recensés par Liu Shangheng, dont 90 % publiés après 1500, étaient les plus convoités, mais en fait plus de 60 % de ces titres sont des généalogies familiales55. Non seulement les raisons et la logique de leur production diffèrent de la plupart des autres genres d’imprimés, mais aussi l’appropriation par la lecture n’est pas leur première destination, bien au contraire, même si ne sont pas exclues des formes de lecture silencieuse ou d’appropriation commune – il faudrait plutôt dire communautaire – dans le cadre d’une fête ou pour régler des problèmes internes à la famille56. Il existe parfois, pour des périodes plus proches, des documents complémentaires à cette catégorie qui seraient, selon certains spécialistes, des abrégés destinés à la divulgation57, contrairement aux généalogies. Ce type de documents serait évidemment intéressant à retenir, mais nous nous limitons pour le moment à signaler que, retrouvés lors d’enquêtes de terrain, ils échappent aux recensions des catalogues courants. Enfin, parmi les titres historiques, on soulignera aussi la place des monographies locales, souvent compilées par l’administration à son propre usage, qui sont des compilations dépositaires de la mémoire des lieux consultées en premier lieu par les fonctionnaires, et secondairement par les historiens, selon une forme d’appropriation discontinue, sélective et de plus en plus spécialisée58.

En fait, les ouvrages les plus répandus s’avèrent souvent être ceux des « belles lettres » et plus particulièrement les collections des différents auteurs (plus de la moitié du total des titres) et les collections générales de plusieurs auteurs, réalisées souvent par des éditeurs privés non commerciaux – si nous admettons que la distinction entre privé non commercial et commercial ait vraiment toujours du sens, ce qui peut être discutable surtout pour la première de ces deux catégories. Les textes littéraires et les pièces de théâtre sont bien plus rares, y compris la très célèbre histoire de Mulian, une pièce extrêmement populaire dans le Sud de l’Anhui : elle est conservée dans une seule édition illustrée, publiée en 1587, celle de la version régularisée et standardisée écrite par Zheng Zhizhen (1518-1595)59.

D’un point de vue plus général, si l’on considère les ouvrages littéraires illustrés vers 1600, non seulement ceux qui ont été publiés par les éditeurs originaires de Huizhou, mais aussi ceux qui ont été gravés par des artisans de cette préfecture, on constate qu’en réalité cette production est presque absente sur place tandis qu’elle prime dans d’autres villes, même s’il existe des situations spécifiques pour chacune d’entre elles60. Effet de la double identité des élites marchandes et lettrées de Huizhou – selon un cliché on les décrit riches et à la mode dans les centres urbains orientaux, mais frugaux et austères sur leur terre natale –, ou résultat obligé par la nécessité de trouver un lectorat plus ample, le fait demeure que ces livres de textes narratifs ou théâtraux illustrés constituent une tranche importante de la production vers 1600 dans les villes du Jiangnan (plus qu’à Huizhou même). Ils sont aussi l’objet de nombreuses études récentes, déjà évoquées61, touchant la question du lectorat.

Les publications de ce type, en dehors des introductions et des commentaires, contiennent souvent un nombre important d’illustrations qui quittent parfois le corps de l’ouvrage pour être insérées en ouverture et dont le style commun tend à se généraliser et à s’imposer62 au tournant du XVIIe siècle. Ce phénomène se manifeste même dans des centres comme Nankin, où la production littéraire illustrée avait ses propres caractéristiques quelques années auparavant, ce changement soulevant des questions sur l’effective variété des audiences ciblées. Associant des caractères bien écrits et gravés, des notes, éventuellement des signes de ponctuation, parfois à l’aide de la couleur, ces livres contribueraient à une lecture plus rapide, silencieuse et individuelle. Mais en raison précisément de la prolifération des données écrites et imagées, il fallait une certaine culture pour pouvoir toutes les déchiffrer. De plus, textes et images nécessitaient parfois une lecture en plusieurs temps, voire éventuellement une lecture répétée.

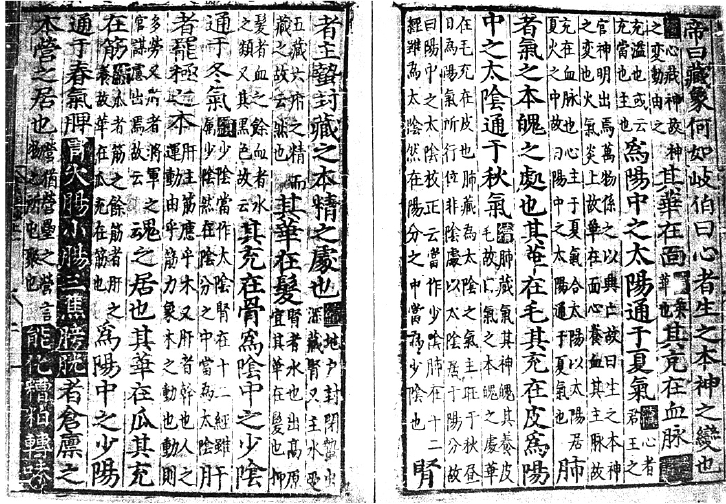

Les ouvrages illustrés sont également présents dans la « catégorie des maîtres » et il s’agit cette fois-ci de textes imprimés en partie sur place, à commencer par des recueils de motifs d’encres (fig. 1). Ceux-ci, considérés soit comme des albums artistiques, destinés aux peintres amateurs ou professionnels, soit comme des recueils publicitaires63, ont connu parfois de nombreuses éditions qui laissent deviner un public relativement large par rapport au genre spécialisé proposé. Dans la même catégorie hétérogène, qui réunit quelques textes religieux, des traités spécialisés, des manuels et des encyclopédies64, etc., les titres les plus représentés sont des titres de médecine65, sur lesquels nous reviendrons, et des textes philosophiques confucéens et néoconfucéens, associés dans la lecture à une partie de la « catégorie des classiques ».

Toujours dans la même catégorie, il existe encore quelques livres qui pourraient avoir été destinés à un lectorat assez large. Ils auraient été à l’origine conçus à Huizhou, mais les éditions qui sont aujourd’hui connues ont été vraisemblablement imprimées ailleurs66. Parmi les exemplaires conservés, nous prenons en exemple les « Nouvelles impressions des planches originaires de la commanderie de Huizhou, corrigées, illustrées, annotées et en grands caractères » des Histoires pour la lecture quotidienne et des Histoires des Trois Textes annotés67 qui ont été publiés hors de la préfecture, respectivement par Huang Zhengxian et Huang Zhengda68. Dans le premier livre, en quatre chapitres, nous trouvons toutes sortes de cas, représentés par des anecdotes sur les vertus, l’excellence, l’habileté, la particularité de personnages historiques exemplaires. Pour chaque entrée, un lecteur ayant déjà une préparation de base ou aidé dans sa lecture par une deuxième personne, découvrait le nom du personnage précédé par le nom de la dynastie, son histoire narrée d’une façon simple et accompagnée de quelques annotations en caractères de petite taille. Quant à l’illustration, elle semble y avoir une valeur fonctionnelle réduite, car elle n’est présente que pour quelques entrées, ce qui veut aussi dire que, malgré les apparences, elle n’est pas perçue comme un outil indispensable pour cette lecture.

Un exemple de contenu et de mise en page de ces Histoires pour la lecture quotidienne est donné par Sun Kang des Song qui, issu d’une famille pauvre et sans huile pour sa lampe, est en train de « lire avec les reflets de la neige » (yingxue dushu). Ce même dessin figé pourrait servir aussi pour le cas suivant, où le protagoniste également désargenté est obligé de lire, dès son enfance, au clair de lune69. Dans la page qui suit, l’anecdote de la « Lecture sur le dos du buffle » (chengniu dushu) – un topos repris maintes fois par les poètes, les écrivains, les peintres et les illustrateurs jusqu’à nos jours –, montre la rencontre entre le militaire haut gradé Yang Xuanshi (Yang Su, ? -606) et le jeune Li Mi (582-618) : ce dernier a accroché une enveloppe contenant des rouleaux de l’Histoire des Han aux cornes de son buffle, mais les illustrateurs maladroits ont ici gravé le dessin du livre ouvert sur le dos de l’animal70.

Avec beaucoup d’autres exemples sur les livres et la lecture, ces histoires font partie de la section consacrée à la catégorie « Instruction » (xuezhi lei). Mais d’autres représentations du même type paraissent dans les passages suivants, par exemple dans la catégorie « À son aise » (zishi lei). Shao Yong, lettré du XIe siècle, est représenté, en suivant le texte, lors de l’une de ses séances de méditation qui suivaient ses lectures, pendant lesquelles il faisait brûler de l’encens. L’image donne ce détail mais il n’y a aucune allusion sur ce qui venait ensuite et qui est par contre indiqué dans les quatre caractères au dessus du dessin : Shao Yong « buvait [trois ou quatre verres de vin] sans jamais s’enivrer complètement »71.

Une image plus intéressante à propos de la lecture est incluse dans les Histoires des Trois Textes annotés (Sanzhu gushi), un recueil en quatre chapitres, très représentatifs de l’importance des formules mnémotechniques rimées et des chansons employées dans l’éducation des enfants72. Il est constitué de textes de ce type, tels le Qianzi wen (Écrit en mille caractères, VIe s.)73, le Yongshi shi (Poèmes où l’on chante l’histoire, IXe s.)74, le Mengqiu (Questions élémentaires, VIIIe s.)75, etc., qui sont présentés avec des annotations et quelques illustrations. Dans le quatrième et dernier chapitre d’un exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de Chine à Pékin, dont les inscriptions maladroites en haut du texte imprimé témoignent d’une lecture associée à l’apprentissage de l’écriture, on trouve une vignette qui illustre la première moitié du couplet « L’[oreiller de bois] rond de [Sima] Junshi, et les tentures noircies de [Fan] Chunren »76. Elle met en scène Sima Guang (zi Junshi, 1019-1086), tellement assidu à la lecture qu’il s’est doté d’un morceau de bois arrondi en guise d’oreiller pour appuyer sa tête pendant la nuit : son oreiller arrondi roulait, son sommeil s’interrompait et il pouvait revenir à sa tâche. Mais ce dessin, tout en illustrant un exemple éducatif et prescriptif, malgré ou en raison de sa simplicité, ne pourrait-il pas être interprété comme une représentation descriptive ? Oubliant le texte et en se concentrant sur cette image, on voit un jeune homme qui lit allongé dans son lit, sa pose étant décomposée. Ce dessin (fig. 2) montre une lecture solitaire, que l’on pourrait supposer silencieuse, alors que l’ouvrage ne comporte que des couplets à apprendre par cœur, et que l’éminent lettré était particulièrement connu pour sa ferveur de la lecture psalmodiée (songdu)77.

Si nous passons à l’analyse des ouvrages par catégories pour un district particulier, par exemple Xiuning, le deuxième centre en importance dans les activités d’édition à Huizhou78, nous observons un schéma assez similaire à celui de la préfecture79. Dans l’important groupe englobant classiques et textes philosophiques écrits postérieurement, on remarque, d’après la monographie locale du district de Xiuning de l’ère Hongzhi (1488-1506), la présence de deux titres corrélés aux Significations des termes sur les principes et la nature humaine80, un manuel sur les Classiques en vers proposé par les instructions de Cheng Duanli comme texte propédeutique pour le plus jeune âge avant de commencer les autres lectures81. Cette monographie locale datée de 1491 recense au total plus de deux cents titres attribués à des auteurs locaux, dont de nombreux textes classiques et philosophiques, et une infinité de recueils littéraires. Plus de la moitié de ces titres vont disparaître dans la monographie suivante (Jiajing, 1548), mais on observe l’ajout de nouveaux titres dans les éditions des ères Wanli et Kangxi (1607, 1693), qui mériteraient d’être analysés au cas par cas. Ces listes rédigées pour des publications officielles, parfois sous l’égide d’éminents lettrés, comme Cheng Minzheng (XVe s.) pour la première des monographies de Xiuning, révèlent le regard porté par les compilateurs sur les ouvrages mêmes. Sans grande surprise, les Chroniques des miroirs des hommes (Renjing yangqiu), recueil de biographies exemplaires publié à deux reprises par Wang Tingna vers 1600-161082, apparaît à la fin du même siècle dans la monographie de Xiuning83, mais les pièces du même auteur-éditeur ne seront présentes que dans une monographie moderne84. Certes, pour Wang Tingna, comme pour d’autres éditeurs de Huizhou, se pose la question du lieu réel d’édition de ses livres, à Nankin dans son cas selon certains spécialistes85. En fait, il ne faut pas oublier que ces lectures dépassent les limites régionales, en raison de l’unité culturelle du pays et de la mobilité des auteurs, des éditeurs et des graveurs, ainsi que de la cession des titres d’un lieu à un autre86.

Toujours dans les monographies, on trouve une autre liste de titres, donnée parmi les propriétés de l’école de district, qui devrait être indicative des ouvrages possédés, et donc en principe des lectures disponibles dans l’institution. Cette liste, répétée presqu’à l’identique dans les Xiuning xianzhi (XVIIe siècle)87, est organisée en quatre catégories : classiques (vingt titres), textes philosophiques (six) et historiques (cinq), ainsi qu’ouvrages divers réalisés sur ordre impérial (onze)88.

En fait, malgré des aspects intéressants, dont la possibilité de donner au moins un aperçu général des livres disponibles, la méthodologie des analyses par catégories peut être discutée sur plusieurs points. Non seulement, comme Frédéric Barbier l’expliquait dans sa communication présentée à Pékin en 200589, une analyse par catégories ne peut pas se libérer complètement des a priori et elle ne dit pas beaucoup sur les pratiques réelles de lecture, mais cette démarche à propos de Huizhou est, en quelque sorte, prématurée. Car cette présentation nécessiterait de vérifier ultérieurement les titres qui sont à ce jour cités dans les études sur Huizhou déjà publiées en Chine90, en les confrontant avec d’autres sources bibliographiques disponibles, sur le continent et ailleurs91. Mais elle est prématurée aussi d’un point de vue plus général, parce que l’on attend la publication d’outils et de matériaux, dont certaines publications bibliographiques déjà annoncées92, permettant de mieux esquisser un panorama resté incomplet, surtout pour la dynastie des Qing93. Par ailleurs, en confondant souvent livres et imprimés, on prend le risque de passer sous silence des catégories entières d’ouvrages, « populaires », sous forme manuscrite94. Ce qui, en dernier lieu ne ferait que réaffirmer l’image de cette culture lettrée, marchande et confucéenne, ignorant d’autres composantes, parfois moins orthodoxes95. En dehors des livres, il faudrait encore considérer les très nombreux documents et les éphémères, qui constituaient une partie de la « consommation » ordinaire de mots et d’images, destinés au plus grand nombre, souvent sous forme imprimée96.

Enfin signalons un phénomène déjà présent pendant les époques plus anciennes – nous avons parlé de certains livres imprimés entre Huizhou et Nankin – mais qui se manifeste encore plus à la fin des Qing et pendant la période républicaine : les lectures disponibles venaient aussi d’ailleurs, par exemple de Shanghai au tournant du XXe siècle97. Les pistes sont brouillées, et pas seulement parce que les travaux sur ces réseaux restent difficiles et insuffisants : dans le cas de Huizhou comme pour d’autres endroits connus par les bibliophiles qui attirent les engouements du marché contemporain, les imprimés du siècle dernier pourraient avoir été apportés sur place récemment à des fins lucratives98. Enfin, il faut soulever la question de l’accès aux documents originaux, certes en rapide amélioration mais loin d’être résolue, surtout là où les catalogues des fonds ne sont pas encore rédigés ou accessibles au lecteur, sans parler du problème des reproductions, tant du point de vue de la qualité que du prix. En effet, l’analyse directe des originaux doit être développée, car elle peut donner lieu à une réflexion sur la lecture et les lectures.

Venons en pour conclure à l’exemple d’un genre très développé à Huizhou parmi les livres de savoir spécialisées, celui des textes médicaux. Dans cette importante catégorie d’ouvrages99, on peut retenir quelques livres de Wang Ji (1463-1539). Cet auteur, originaire de Qimen (Est de la préfecture), avait reçu une éducation traditionnelle de préparation aux concours auxquels il participa sans succès100. Selon Angela Ki Che Leung, il fut autant orthodoxe dans ses sources qu’attentif à réveiller l’intérêt des débutants à la pratique médicale101. Il adopta même des expressions en vers afin de faciliter la mémorisation des médications et recettes, par exemple dans Lectures sur la médecine (Yidu)102. Si ce dernier titre manque malheureusement à la Bibliothèque nationale de Chine à Pékin où ont été menées la plupart des recherches pour cette présentation, d’autres œuvres de Wang Ji y sont conservées en nombre : elles peuvent fournir quelques exemples de la production proposée aux lecteurs de ces ouvrages « utilitaires » au moment où l’activité d’édition à Huizhou est en plein développement103.

Tout d’abord, bien que les livres de Wang Ji soient présentés parfois comme sortis d’un unique projet éditorial104, leur nature et leur « mise en livre » diffèrent profondément. Nous avons par exemple un ouvrage où Wang Ji participe comme éditeur et commentateur d’un texte de Hua Shou (1304-1386 ?), les Notes sur la lecture des questions fondamentales (Du Suwen chao xuzhu). Gravé par des membres de la très célèbre famille de graveurs Huang, l’ouvrage fut publié par Cheng Qigang de Xiuning dans les années 1524-1526105. La mise en page est relativement espacée, avec des signes graphiques qui distinguent les différentes parties. L’introduction, datée de 1519, détaille ces caractéristiques106 : Wang y explique comment il a travaillé pour mettre en évidence les parties ajoutées, comportant des commentaires de Wang [Bing]107 et pour lesquelles il a introduit le caractère xu « ajout, complément », en ajoutant l’expression « c’est mon humble opinion » (yuwei) pour signaler son propre commentaire. Ces indications, ainsi que certaines références, sont écrites sous forme de cartouches noirs aux traits blancs : la volonté explicite est que, à chaque moment, le lecteur puisse repérer l’origine des notes. Dans cette introduction comme dans d’autres textes inclus dans ses publications et qui ont souvent une présentation éditoriale plus modeste, Wang Ji désigne son lecteur comme un xuezhe, un « savant » ou un « lettré ». Si son public peut être parfois composé de « débutants à éveiller »108, ce sont aussi des lecteurs projetant de s’initier à la discipline. À moins de considérer le terme de xuezhe comme une appellation destinée à flatter l’acheteur, malgré une tendance à la popularisation présente dans ces ouvrages, il me semble que l’on n’est pas dans ce cas face à une œuvre pour tous : il s’agit d’une publication pour des professionnels, des étudiants ou des personnes averties.

D’autres titres de Wang Ji, malgré un format comparable à celui de l’ouvrage qu’on vient de présenter, ont une mise en page beaucoup plus serrée et indifférenciée. Par exemple, le Zhenjiu wendui (Questions et réponses sur l’acupuncture et la moxibustion) de 1532109, fut compilé par Wang Ji et corrigé par Chen Jue de Qimen110. Avec une mauvaise impression et des caractères mal écrits, il inclut des annotations en double colonne et les noms de graveurs Huang111, comme pour la précédente édition (de Xiuning ?). Pourtant, cet ouvrage (de Qimen ?) n’est pas comparable du point de vue du projet éditorial et du soin de son exécution. La postface au Yunqi yilan (Observation des (cinq) révolutions et des (six) facteurs climatiques) est datée de l’année suivante (1533)112 et signée par Cheng (Qiao ?) de Qimen, lequel est aussi l’éditeur final de cette compilation de Wang Ji corrigée par Chen Jue. Cet ouvrage en trois chapitres comprend une table des matières d’environ soixante entrées. Le livre bénéficie d’une mise en page plus élaborée que le Zhenjiu wendui, avec des cartouches, quelques signes graphiques « de ponctuation », des tableaux et même des diagrammes, associés aux chansons pour faciliter l’apprentissage et la mémorisation. Le Waike lili (Exemple et principes de la « chirurgie »), de 1538 ?, a un aspect très similaire au Zhenjiu wendui, mais dans le cas de l’exemplaire examiné, il s’agit d’une édition posthume réalisée aux soins de Chen Jue en 1541 ou plus tard113. Écriture et impression sont de qualité médiocre, et les cent cinquante-quatre cas sont présentés sans aucun élément graphique susceptible de servir de repère pour la lecture. Le même format est utilisé dans le supplément pour les prescriptions (Waike lili gu fang mulu), où on observe cependant que les quantités pour les recettes sont écrites en caractères de petite taille114.

Ainsi, si des analyses du contenu des livres de Wang Ji nous informent des pratiques et de l’avancement de la culture médicale à Huizhou, un regard au cas par cas sur quelques ouvrages conservés peut donner des idées sur le lecteur effectif de ces livres, sur les contraintes ou les aides imposés à la lecture du texte par l’éditeur, selon la mise en forme qu’il a choisi et peut-être selon les capacités de gens impliqués dans la réalisation des imprimés (dans des districts différents de la préfecture ?). C’est un exemple de la manière dont un travail proche de l’expertise, une méthode qui prend en compte les caractéristiques matérielles du livre, peut élargir son discours des « comment » aux « pourquoi », en passant de la description à une réflexion sur cet objet complet, unique pour la recherche, qu’est le livre.

1. Motif pour décor d’encres, planche du chap. 3 du Jardin d’encres de sieur Cheng (Chengshi moyuan, vers 1600), édition en fac-similé, Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1994, vol. 6, p. 442.

2. Histoires des Trois Textes annotés (Sanzhu gushi), reproduit avec la gracieuse autorisation de la Bibliothèque nationale de Chine.

3. Introduction aux Notes sur la lecture des questions fondamentales (Du Suwen chao xuzhu, vers 1525), reproduit avec la gracieuse autorisation de la Bibliothèque nationale de Chine.

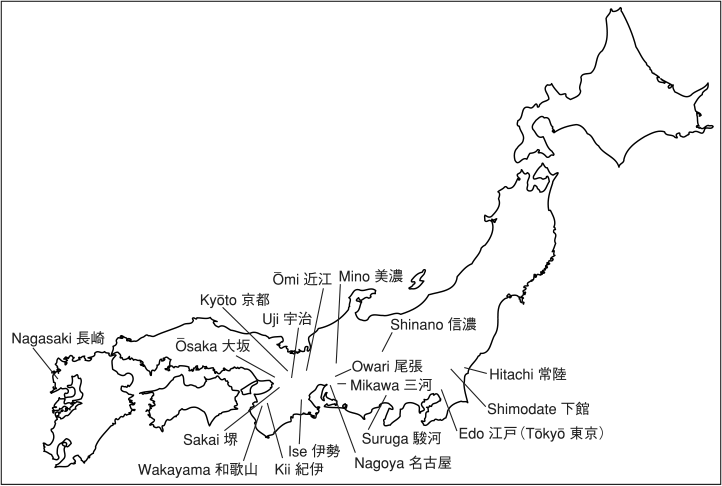

Carte du Japon avec les principaux toponymes cités dans le texte.

____________

1 Je ne donnerai pas une bibliographie complète de ces travaux relativement nombreux en invitant le lecteur à se reporter aux bibliographies incluses dans les ouvrages les plus récents cités ci-dessous, ainsi que dans mes propres synthèses : « General Survey of the Latest Studies in Western Languages on the History of Publishing in China », ouvr. cit., et « Jalons pour une histoire du livre chinois », ouvr. cit. Voir aussi Joseph P. McDermott, A Social History of the Chinese Book : Books and Literati Culture in Late Imperial China, ouvr. cit., pp. 263-278 (cet ouvrage étant paru après la rédaction du présent texte, les références n’y sont pas systématiques).

2 Le récent colloque Le livre, l’édition et la lecture dans le monde contemporain (Sydney, 10-12 juillet 2005) a offert un aperçu des différentes approches dans la façon de concevoir et de structurer les différentes histoires nationales du livre et de l’édition publiées, ou en cours de rédaction ou de parution, dans plusieurs pays du monde.

3 Voir par exemple l’ouvrage de McDermott cité ci-dessus, ou Kai-wing Chow, Publishing, Culture, and Power in Early Modern China, ouvr. cit.

4 Cf. Li Yu, A History of Reading in Late Imperial China, 1000-1800, The Ohio State University, PhD dissertation, 2003, p. 14. Je remercie C. Brokaw de m’avoir signalé cette thèse. L’étude est organisée en sections qui traitent de la lecture et de l’apprentissage chez les enfants, la culture et la lecture dans un système dominé par les hommes, les pratiques de lecture féminines, la lecture du chinois chez les ethnies non chinoises.

5 Un chapitre entier de la thèse de Li Yu (A History of Reading…, ch. 5) traite de la lecture du chinois chez les non-Han, de l’apprentissage et de l’utilisation de cette langue – marque de civilisation – par les différentes dynasties étrangères présentes sur le territoire chinois, mais aussi auprès des petites communautés comme celles des jésuites, des juifs et des Coréens. Sur ce sujet, cf. infra, note 22.

6 Avec le développement des gender studies, de nombreux travaux abordent la « literacy » et la lecture chez les femmes. Nous renonçons à traiter ici ce sujet, en renvoyant à la production sur ce thème complexe, dont Li Yu (A History of Reading…, ch. 4) ; voir aussi Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers : Women and Culture in China, Stanford, Stanford University Press, 1994. Plus directement liés à l’histoire du livre pour la période des XVe-XVIe siècles, dans une approche littéraire, les travaux d’Anne McLaren suggèrent trois formes de préparation à la lecture pour le public féminin : des femmes ne lisant que des textes destinés à la récitation (performance-style texts), des femmes de bonne famille connaissant les classiques élémentaires et des courtisanes éduquées – ainsi que les héroïnes lettrées des créations littéraires. Cf. Anne McLaren, « Constructing New Reading Publics in Late Ming China », in Cynthia J. Brokaw et Kai-Wing Chow, éd., Printing & Book Culture in Late Imperial China, Berkeley, University of California Press, 2005, p. 163.

7 Je suis en fait assez dubitative sur l’effet réel de ce public sur les politiques éditoriales : Michela Bussotti, Gravures de Hui. Étude du livre illustré chinois de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, Paris, EFEO, 2001 [2002], p. 301 ; ce doute correspond évidemment à un regard général sur une « catégorie » et n’exclut pas l’existence de réalités individuelles très variées.

8 Ibid. pp. 15, 138 et 283.

9 Jean-Pierre Drège, « La lecture et l’écriture en Chine et la xylographie », Études chinoises, X, 1-2, 1991, pp. 91-92.

10 Ibid., pp. 102-103.

11 Lucille Chia, « Remembering Impressions : Reading and Learning Practices in the Song », dans Isobe Akira, éd., Higashi-Ajia shuppan bunka kenkyû, Tôkyô, Nigensha, 2004, pp. 271-282.

12 Les exemples les plus célèbres à ce propos, déjà repris par de nombreux auteurs, sont ceux de Su Shi (1036-1101), Ye Mengde (1077-7748), Zhu Xi (1130-1200), etc., qui se plaignent des effets néfastes d’une lecture trop rapide, à laquelle s’oppose un modèle de lecture intensive de quelques textes, répétés jusqu’à s’en imprégner complètement.

13 Terme à utiliser sans oublier que les styles classique et vernaculaire peuvent se combiner dans certains ouvrages ; cf. Anne E. McLaren, « Constructing New Reading Publics in Late Ming China », ouvr. cit., p. 176, note 1.

14 Pour un aperçu sur ces publications, voir les travaux cités à la note 1.

15 Si l’on prend comme exemple les rares prix de livres connus, beaucoup d’auteurs les estiment dans l’ensemble assez élevés, mais pas K.-W. Chow, surtout dans son dernier livre, Publishing Culture and Power in Early Modern China, ouvr. cit.

16 Frédéric Barbier, « Économie de la lecture : quelques notes d’historiographie et de problématique », contribution au colloque Histoires de livres, version chinoise à paraître en 2007, Pékin, Shangwu yinshuguan.

17 En dehors des références à Robert Darnton, il me semble que prime une influence de la tradition anglo-saxonne, avec un intérêt pour la bibliographie matérielle, qui pour certains aspects peut se conjuguer avec la tradition des banben xue et avec l’importance réservée au manuscrit par rapport aux imprimés en Chine. Quant aux contributions françaises, elles ne sont perçues qu’à travers leurs traductions en anglais : Roger Chartier est très souvent cité, tandis que Pierre Bourdieu tend à apparaître en retrait derrière Gérard Genette et Michel de Certeau. Voir à ce propos, Anne E. McLaren, « Investigating Readerships in Late-Imperial China : A Reflection on Methodologies », The East Asian Library Journal, X-2, 2001 [2003], pp. 108-111 et 142-144.

18 Par exemple, les histoires de cape et d’épée, ou encore les récits romantiques destinés, à Shanghai, à la population active formée d’immigrés n’ayant pas assez de moyens pour s’offrir d’autres « évasions » que celles des ouvrages littéraires. Voir Li Baijian, Zhongguo chuban wenhua gaiguan [Aperçu de la culture de l’édition en Chine], Nanning, Guangxi jiaoyu chubanshe, 1999, pp. 314-315. Selon une citation utilisée par cet auteur, ceux qui savaient lire représentaient 60 % de la population, mais seulement 5 à 10 % avaient un niveau culturel assez élevé. Ces chiffres chutent respectivement à 10-30 % et à 1-2 % pour les femmes, sur une population de 450 000 personnes à Shanghai pour la fin du XIXe siècle. Malheureusement les modalités des calculs de ces pourcentages ne sont pas données.

19 Pour un exemple, voir Jean-Pierre Drège, La « Commercial Press » de Shanghai, Paris, Collège de France-IHEC, 1978, surtout ch. VI et p. 171. Voir aussi sa contribution au présent recueil.

20 À propos de la diffusions des imprimés lithographiques de Shanghai dans les autres provinces, voir la contribution de Han Qi au présent recueil, ainsi que Christopher A. Reed, Gutenberg in Shanghai : Chinese print capitalism, 1876-1937, op. cit., p. 203 et suivantes.

21 Voir l’exemple du développement des sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les transformations dans le système éducatif ; ibid. pp. 162-167 et suivantes. Quant à l’éducation, rappelons les transformations en acte depuis 1894, par exemple par l’introduction de nouvelles disciplines scientifiques (voir Marianne Bastid-Bruguière, « L’enseignement des sciences à l’Université de Pékin », dans C. Nguyen Try et C. Despeux, éd., Éducation et instruction en Chine. Les formations spécialisées, Paris-Louvain, Éditions Peeters, 2003).

22 Les travaux d’Evelyn S. Rawski tracent un portrait fin et nuancé de cette production pendant la dernière dynastie, au moment où les différentes langues ne sont pas pratiquées dans des états autonomes, mais dans le grand empire des Mandchous. Cette production éditoriale, où manuscrit et imprimé sont indissociables, a son centre le plus important à Pékin. Rawski explique comment les Mandchous adoptent une politique linguistique et éditoriale qui leur permet d’exercer un contrôle plus ou moins direct non seulement sur les ouvrages chinois mais aussi sur la diffusion de la culture livresque des autres ethnies. Dans le même temps, leurs éditions plurilingues provoquent un effet d’intégration – par exemple par la diffusion des textes et contenus classiques de la culture chinoise – et un effet contraire, en favorisant la formation d’une identité autonome qui se concrétise dans la publication d’ouvrages non-Han. Voir E. S. Rawski, « Qing Publishing in Non-Han Languages », dans Brokaw et Chow, Printing & Book Culture in Late Imperial China, ouvr. cit., pp. 304-331 et « The Non-Han Peoples in Chinese History », The East Asian Library Journal, X-1, 2001, pp. 197-222.

23 Pour des exemples de cette production, concernant surtout les livres de chansons, voir Cynthia Brokaw, « Woodblock Printing and the Diffusion of Print in Qing China », dans Isobe Akira, éd., Higashi-Ajia shuppan bunka kenkyû, ouvr. cit., p. 192.

24 Ceci est différent du cas européen, car la Chine ne connaît pas une transition comme celle entre le latin et les langues vernaculaires, accompagnée d’une production de traductions du latin aux langues nationales et d’une langue à une autre.

25 On peut imaginer qu’il pouvait exister des publics qui étaient familiers avec certaines catégories d’ouvrages, mais moins avec d’autres.

26 L’idée que la littérature « populaire » (nous utilisons cette définition par simplicité, sans oublier qu’elle est loin de faire l’unanimité auprès des spécialistes) utilise une langue littéraire (wenyan) simple enrichie de quelques expressions en baihua, de la même façon que, en langue littéraire, sont écrits proverbes et distiques, est avancée par plusieurs auteurs ; voir Wilt Idema (Chinese Vernacular Fiction, The Formative Period, Leiden, Brill, 1974, surtout p. LIII-LIV), ou Evelyn S. Rawsky (D. Johnson, A.J. Nathan et E.S. Rawsky, éd., Popular Culture in Late Imperial China, Berkeley, Los Angeles et London, University of California Press, 1985).

27 Pour une conception tardive de l’affirmation de l’imprimé, voir l’article de Joseph McDermott, « The Ascendance of the Imprint in China », dans Brokaw et Chow éd., Printing & Book Culture in Late Imperial China, ouvr. cit., pp. 55-104. Mais cette idée n’est pas nécessairement partagée : Lucille Chia, Printing for Profit. The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian (11th-17th Centuries), Cambridge, MA, Harvard Asia Center Publications Program, 2002, p. 146. Voir aussi le début de la contribution de Fang Yanshou au présent dossier.

28 Dans ce paragraphe, je reprends certaines thématiques déjà avancées dans « Jalons pour une histoire du livre chinois », à paraître. Voir les contribution de McLaren et Carlitz d’une part, de Hegel de l’autre, dans Brokaw et Chow, éd., Printing & Book Culture in Late Imperial China, ouvr. cit.

29 Cf. McLaren, « Investigating Readerships in Late-Imperial China… », ouvr. cit., p. 124.

30 C’est l’avis de certains auteurs que des éditions moins chères étaient imprimées pour un public aux moyens économiques limités, « le prix des livres déterminant l’amplitude et la composition sociale du lectorat encore plus que leur contenu ». Cf. R. Hegel, Reading Illustrated Fiction in Late Imperial China, Stanford, Stanford University Press, 1998, pp. 302-303.

31 Pour des références à ce sujet, voir Michella Bussotti, Gravures de Hui, ouvr. cit., pp. 293-294, notes 12 et 13. À propos du don, les quelques exemples témoignent surtout d’échanges entre pairs, qui élargit mais ne différencie pas nécessairement le lectorat.

32 Un subalterne peut assister à la déclamation de textes par son patron et ses amis ; un livre peut être certes lu, mais aussi seulement regardé rapidement. L’importante quantité de documents en circulation à cette époque fait penser à une familiarité assez large avec l’écrit. De plus, la plus grande partie de la littérature en langue vernaculaire était à cette époque illustrée. De nombreuses histoires étaient bien connues et circulaient autrement, éventuellement dans des versions différentes mais en tout cas reconnaissables. Certaines illustrations auraient pu permettre à un public très varié, dont la formation importe peu, de reconnaître – ou de penser reconnaître – le sujet d’un livre et son message interne. Cf. M. Bussotti, ouvr. cit., pp. 297-298.

33 Ceci est par exemple le cas, surtout au XVIIe siècle, des ouvrages pour une juste conduite, les « registres des mérites et démérites » présentés dans l’étude de Cynthia J. Brokaw, The Ledgers of Merit and Demerit. Social Change and Moral Order in Late Imperial China, Princeton University Press, 1991, voir en particulier pp. 217-218. Voir aussi la note 6 ci-dessus, à propos des femmes souvent protagonistes ou auditrices de lectures communes à haute voix.

34 Voir à ce propos, dans deux articles (2001 et 2005) cités ci-dessus aux notes 6 et 17, l’analyse de McLaren sur les termes utilisés pour désigner le public dans les paratextes : des « amateurs », des « connaisseurs » etc., jusqu’aux « gens de l’empire », aux « gens des quatre classes » ou encore « les bonnes personnes », pour finir par les « gens du commun » et même les « hommes et femmes ignorants ».

35 Lucille Chia, Printing for Profit, ouvr. cit., p. 252. L’auteur souligne ici le mot livre, car elle parle auparavant de l’existence d’une production « non lettrée », réalisée au Fujian sous les Song, en rappelant aussi tous les éphémères dont rien ne subsiste, mais qui étaient des éléments formateurs d’une « culture de l’imprimé » diffuse (ibid., p. 144). De son côté, Fang Yanshou insiste sur l’élargissement des genres publiés et du public ciblé des Song aux Ming pour ce centre d’édition commerciale. Sous les Song dominent les ouvrages utiles aux concours, mais aussi ceux d’autre nature, comme les titres historiques. Les traités médicaux et les encyclopédies, déjà présents sous cette dynastie, s’accroissent sous les Yuan en même temps que les textes des auteurs néoconfucianistes et les premiers romans. Enfin, sous les Ming, aux catégories déjà citées s’ajoutent les ouvrages de théâtre et des livres d’usage quotidien, dans des quantités très supérieures à celles des époques précédentes. Selon cet auteur, conformément à une tendance générale de la production de l’époque, le contenu des livres subit une popularisation et une massification et vise un lectorat qu’il n’hésite pas à définir comme le « peuple travailleur » : Fang Yanshou, Jianyang keshu shi [Histoire de l’édition à Jianyang], Pékin, Zhongguo shehui chubanshe, 2003, pp. 147-148, 206- 207 et 437.

36 C. Brokaw, « Woodblock Printing and the Diffusion of Print in Qing China », ouvr. cit., p. 192. De cet auteur, voir aussi l’article sur les classiques et les manuels d’éducation publiés à Sibao, dont la conclusion offre une intéressante réflexion sur la lecture à partir d’exemples concrets d’ouvrages publiés dans ce centre du Fujian ; cf. C. J. Brokaw, « Reading the Best-Sellers of the Nineteenth Century », in Brokaw et Chow, éd., Printing & Book Culture in Late Imperial China, ouvr. cit., pp. 184-231, surtout dans : « The meaning of homogeneity », pp. 217-229.

37 Selon Miao Yonghe (Mingdai chuban shigao [Esquisse d’une histoire de l’édition sous la dynastie des Ming], Nankin, Jiangsu renmin chubanshe, 2000, pp. 379-380), sous les Ming, 8 à 9 millions d’enfants auraient reçu une formation à la lecture, et 2 millions environ auraient été scolarisés, chaque année, entre 6-7 ans et 13-14 ans. Mais il faut dire que cet auteur se base sur une estimation de la population à 60 millions environ au début de la dynastie. Ce chiffre est considéré comme trop bas par les auteurs de la Cambridge History of China (F.W. Mote et D. Twitchett éd., vol. 8, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 436-439) qui donnent des chiffres moyens de 155 millions de personnes pour 1500, 231 pour 1600 et 268 pour 1650. Dans le même ouvrage, on insiste sur une importante diffusion des livres imprimés et donc sur une « alphabétisation » répandue, sur la base des célèbres témoignages de Ch’oe Pu (1454- 1504) et Matteo Ricci (1552-1610) (p. 636). Un autre modèle à rappeler est celui élaboré par Idema (Chinese Vernacular Fiction, the Formative Period, ouvr. cit., 1974, pp. 49-53) : la population est estimée à 400 millions à la fin des Qing, dont 10-15 % seraient allés à l’école pour quelque temps, mais 5 % seulement aurait été hautement lettrés. Comme les femmes étaient marginales dans ce système, presque 30 % des hommes aurait reçu une éducation élémentaire (Cf. supra note 18).

38 Je me limiterai à citer, parmi beaucoup d’autres, l’article de Jacques Gernet, « L’éducation des premières années (du XIe au XVIIe siècle) », parus dans C. Nguyen Try et C. Despeux, éd., Éducation et instruction en Chine, ouvr. cit., p. 1-61, et traduit dans Faguo Hanxue, 8, Pékin, Zhonghua shuju, 2003.

39 Pour un récapitulatif sur la signification et l’évolution de ces termes, ainsi que d’autres, liés à une lecture sonore comme feng et yin, ou à une lecture silencieuse, avec plus ou moins de respect pour le livre, tels que guan, lan, yue, shi, kan, voir Li Yu, A History of Reading in Late Imperial China, ouvr. cit., pp. 11-25.

40 À commencer par Ruan Zhan (IVe siècle) cité par J.-P. Drège, « La lecture et l’écriture en Chine et la xylographie », ouvr. cit., p. 88. Voir aussi les notes 10-12 ci-dessus.

41 Si l’on se base sur les règlements de l’école de Jingzhao (Xi’an), les prescriptions concernant la mémorisation et la récitation sont nombreuses, et on ne recommande la lecture (3-5 pages d’histoire ou d’une biographie) que pour les étudiants de niveau supérieur : cf. Thomas H.C. Lee, Education in traditional China, Leiden, Brill, 2000, p. 597. Dans un résumé des principales catégories de livres d’éducation, cet auteur remarque que quatre sur cinq sont en rapport avec la mémorisation et la déclamation : les textes souvent rimés qui transmettent des connaissances de base depuis l’époque des Han et ceux, un peu plus tardifs, destinés à apprendre des caractères grâce à une scansion quadrisyllabique ; les collections de proverbes, le plus souvent sous forme rimée, et les collections de poèmes ; une autre catégorie est constituée de textes imprégnés de la morale néoconfucéenne, lesquels sont très répandus sous les Ming et les Qing, mais ils n’étaient utilisés probablement que par des personnes déjà avancées dans leurs études (pp. 468-469).

42 À notre époque, l’étude du pinyin, et donc aussi du son et de la juste prononciation, est très importante pour les études élémentaires.

43 On pourrait dire aussi par le juste son, car non seulement les classiques doivent être appris selon la bonne prononciation mais de plus, sans connaître les prononciations correctes et les rimes, il aurait été difficile de réaliser les compositions littéraires inscrites à certaines époques dans les épreuves des concours (Li Yu, A History of Reading in Late Imperial China, ouvr. cit., p. 221).

44 Miao Yonghe, Mingdai chuban shigao, ouvr. cit., pp. 378-392, en particulier pp. 380-381. Parfois le sujet est abordé d’une façon indirecte, par exemple dans le ch. 5 de Ye Shusheng et Yu Minhui, Ming Qing Jiangnan siren keshu shilüe [Abrégé d’histoire de l’édition privée au Jiangnan sous les dynasties Ming et Qing], Hefei, Anhui daxue chubanshe, 2000.

45 Cheng Duanli, Chengshi jiashu dushu fennian richeng, Shanghai, Shangwu yinshuguan, 1936 (Congshu jicheng). Voir aussi Wang Yuguang et Xu Yan, Zhongguo dushu da cidian [Dictionnaire de la lecture en Chine], Nankin, Nanjing daxue chubanshe, 1999, p. 272. Comme le dit son titre, l’œuvre de Cheng offre une présentation des lectures à aborder année par année, pendant un cursus d’une dizaine d’années à partir de l’âge de sept ans. La liste commence par le Xingli zixun [Significations des termes sur les principes et la nature humaines] de Cheng Duanmeng (1143- 1191). Viennent ensuite les classiques et les quatre livres, qui permettent d’aborder la lecture d’ouvrages historiques ; suivent les Elégies de Chu (Chuci), etc. Le texte de Cheng Duanli (1271- 1345) fait partie des ouvrages néoconfucéens sur la pédagogie de la lecture : en plus de la liste d’ouvrages conseillés, on y trouve des prescriptions sur la juste façon de lire et d’apprendre (ibid., pp. 3-4).

46 Le Mingdai banke zonglu [Catalogue des éditions de l’époque Ming], par Du Xinfu (Yangzhou, Jiangsu guji keyinshe, 1983) n’en fait pas mention et dans le Catalogue des « livres rares » de Chine [Zhongguo shanben shumu, Zibu shang] (Shanghai guji chubanshe, Shanghai, 1996, p. 72) il existe un exemplaire Yuan et deux seulement des Ming. Le catalogue de la Bibliothèque nationale de Chine en ligne, par contre, inclut deux exemplaires Ming et de très nombreuses versions des Qing.

47 Miao Yonghe, Mingdai chuban shigao, ouvr. cit., pp. 382-383. Miao conclut son exposé avec une liste d’autres ouvrages destinés, selon lui, au lectorat urbain et « populaire » sous les Ming, dont les catégories retenues ne seront pas nécessairement partagées par tous les spécialistes : 1) les arrêtés gouvernementaux ; 2) les livres pour les marchands ; 3) les livres de culture générale ; 4) les encyclopédies populaires ; 5) les ouvrages littéraires et théâtraux ; 6) les livres de morale, de croyances populaires, les ouvrages pornographiques (pp. 385-386).

48 La production à propos de Huizhou, bien que de qualité inégale, est de plus en plus riche, et je me limiterai donc à renvoyer à l’aperçu sur ce sujet que j’ai donné au dernier colloque de l’Association italienne d’études chinoises, Venise, mars 2005 (à paraître). Quant à l’éducation, on reconnaît qu’elle était assez développée et les marchands recevaient une éducation tout à fait similaire à celle des futurs candidats aux examens. Voir l’article de Harriet T. Zurndorfer, « Education in Huichow and Foochow, 1600-1800 », Journal of Economic and Social History of the Orient, vol. XXXV, 1992, part 1 (pp. 109-110) pour un résumé sur les données concernant le haut degré de réussite aux concours officiels des candidats de Huizhou, et part. 2 (p. 219) sur la formation des jeunes marchands. Voir aussi Li Linqi, Huishang yu Ming Qing Huizhou jiaoyu [Marchands de Hui et éducation à Huizhou sous les Ming et les Qing], Wuhan, Hubei jiaoyu chubanshe, 2003, pp. 125-133. Li Linqi observe que les très nombreuses académies de Huizhou, bien que pour la plupart privées et d’origine indépendante, finissent par être assimilées par les institutions officielles qui, sous les Ming et les Qing, font partie intégrante du système de préparation aux concours. Selon lui, cette assimilation ne s’expliquerait pas tellement en raison de contrôles exercés sur le recrutement des enseignants ou sur les ressources économiques par les autorités, mais plutôt par l’introduction de logiques monétaires et de systèmes de punition et de récompense qui les rapprochent de plus en plus des institutions publiques ; ibid., pp. 74-76.

49 Pour l’édition à Huizhou en chinois, nous renvoyons aux travaux de Liu Shangheng, Xu Xuelin, Zhai Tunjian et, pour les ouvrages illustrés, Zhou Wu et Zhang Guobiao. En langues occidentales, voir ma thèse de doctorat (Gravures de Hui, ouvr. cit.) et celle non publiée de Lin Li-chiang, The Proliferation of Images : the Ink-Stick Designs and the Printing of the Fang-shih mo-p’u and the Ch’eng-shih mo-yuan, Princeton University, 1998.

50 Guo Qitao, Exorcism and Money, The Symbolic World of the Five-Fury Spirits in Late Imperial China, Berkeley, Institute of the East Asian Studies, University of California, 2003, pp. 91-92 et 171-172.

51 On évoque souvent la nature montagneuse de la région, riche en matières utiles à la xylographie, mais défavorable à l’agriculture, ce qui aurait poussé à un développement des pratiques marchandes et artisanales, et donc à la gravure et à l’édition.

52 Ces estimations sont basées sur les titres énumérés dans les différents travaux des auteurs chinois cités ci-dessus note 49, mais je ne considère pas les textes de Zhu Xi (1130-1200) et d’autres publications réalisés ailleurs ; les chiffres sont de ce fait limités. Par contre pour les Song, Liu Shangheng arrive à compter 73 entrées pour 68 titres, dont 33 éditions (28 titres) publiques et 41 (40) privées ; cf. Liu Shangheng, Huizhou keshu yu cangshu (Livres imprimés et collections à Huizhou), Yangzhou, Guangling shushe, 2000, p. 26. La catégorie des « Maîtres » inclut les textes philosophiques et les différentes écoles : médecine, guerre, agronomie, etc.

53 Et elle arrivera à deux millions, deux millions et demi au XIXe siècle selon Guo Qitao, Exorcism and Money, ouvr. cit., p. 196.

54 Hu Yinglin, Shaoshi shanfang bicong [Mélanges du studio du mont Shaoshi], ch. 4, Pékin, Zhonghua shuju, 1958, p. 59 et Xie Zhaozhe, Wuzazu [Cinq offrandes diverses], Shanghai, Zhongyang shudian, 1935, pp. 208-209.

55 Ces pourcentages sont à revoir : si, au lieu de se baser sur les travaux en histoire du livre, nous suivons les catalogues des généalogies familiales, les entrées sont plus nombreuses et les estimations à ce propos sont en hausse, en raison des exemplaires répertoriés jour après jour. Les spécialistes ne sont pas non plus d’accord entre eux ; leurs estimations vont de 1500 à 2000 exemplaires conservés.

56 Voir Xu Xiaoman, « Preserving the Bonds of Kin. Genealogy Masters and Genealogy Production in the Jiangsu-Zhejiang Area in the Qing and Republican Periods », in Brokaw et Chow ed., 2005, Printing & Book Culture in Late Imperial China, pp. 342-343.

57 Ceci est le cas d’un abrégé d’une généalogie du début du XXe siècle (Mingjing Hushi Longjing pai zupu bianlan) présenté par Bian Li au colloque Les généalogies de Huizhou : clan et société qui s’est tenu à Tunxi en octobre 2005.

58 Les historiens ont marqué leur intérêt pour cette catégorie d’ouvrages dès le XVIIIe siècle.

59 Signalons que McLaren prend une préface de cette pièce édifiante destinée aux « hommes et femmes ignorants » comme exemple d’un lectorat spécifique pendant une phase de popularisation des audiences ciblées – cf. supra note 34.

60 Michela Bussotti, Gravures de Hui, ouvr. cit., pp. 302-303.

61 Voir ci-dessus notes 28-30.

62 Michela Bussotti, Gravures de Hui, ouvr. cit., pp. 188-190.

63 Pour ces albums en tant que recueils de modèles pour la peinture, voir Lin Li-chiang, The Proliferation of Images, ouvr. cit., p. 318. Pour la nature publicitaire de ces ouvrages imprimés par des producteurs d’encres, voir Zhai Tunjian, « Ming Qing shiqi de Huizhou keshu » [Livres imprimés à Huizhou sous les Ming et sous les Qing], Tushuguan xue tongxun, 1989, 1, p. 34 et Ye Shusheng, « Mingdai Nanzhili Jiangnan diqu siren keshu gaishu » [Description des éditions privées au Jiangnan sous les Ming], Wenxian, 32, 1987, p. 224.

64 Ibid. et Yan Zuozhi, « Lun Mingdai Huizhou keshu » [À propos des livres imprimés à Huizhou sous les Ming], Shehui kexue zhanxian, 1989, 3, p. 346.

65 Et ils seraient bien plus nombreux si on ne se limitait pas qu’aux imprimés, selon les indications reportées dans McDermott, A Social History of the Chinese Books, ouvr. cit., pp. 44 et 211.

66 Ces exemplaires devraient venir du Nord du Fujian. Voir note 68.

67 Ces livres se trouvent à la Bibliothèque Nationale de Chine, Département des livres rares et des collections spéciales. Cf Xinkan Huijun yuanban huixiang zhushi kuaizi denyun Riji gushi, n. 16985 et Xinkan Huijun yuanban huixiang zhushi kuaizi denyun Sanzhu gushi, n. 16763.

68 Le premier corrigé par He Yinzong, le deuxième par Long Yangzi, sont présentés par Liu Shangheng (Huizhou keshu yu cangshu, ouvr. cit., p. 69) comme des éditions commerciales de Shexian. De même, Zhou Wu (Huipai banhua shi lunji [Recueil de textes sur l’histoire des estampes de l’école de Hui], Hefei, Anhui renmin chubanshe, 1983, p. 54) parle de Shulin de Huizhou, Huijun shulin. Cependant le même type d’ouvrage avec l’expression « planches originaires de la préfecture de Huizhou » dans les titres d’éditions réalisées par les Huang du Fujian, est signalé par Lucille Chia, Printing for Profit, ouvr. cit., p. 236 et 288. Fang Yanshou (Jianyang keshu shi, ouvr. cit., p. 349) inscrit le Riji gushi de Huang Zhengxian à Shexian, mais pas le Sanzhu gushi, alors que le nom de Huang Yaoyu est donné pour d’autres ouvrages, et Yaoyu est le nom de plume de Huang Zhengda, du moins selon la première page du livre en question dans l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de Chine.

69 Il s’agit de Jiang Mi (Jin du Sud). Dans les mêmes pages se trouvent encore deux anecdotes sans image : celle d’un lecteur pauvre qui lit à la lumière des lucioles, et l’autre qui à huit ans, interdit de lecture par ses parents qui craignent pour sa santé, lit en cherchant à occulter la lumière.

70 Xin Tangshu, chap. 84, biographie de Li Mi.

71 Sur Shao Yong, voir Alain Arrault, Shao Yong (1012-1077), poète et cosmologue, Paris, Collège de France, Institut des Hautes études chinoises, 2002 (en particulier, pour son utilisation de l’alcool, pp. 225-226).

72 Gernet, « L’éducation des premières années », ouvr. cit., pp. 17 et suiv.

73 Pour ce texte de Zhou Xingsi (mort en 521) en phrases de quatre caractères, qui est resté longtemps l’un des manuels les plus utilisés, cf. Lee, Education in traditional China, ouvr. cit., pp. 439- 440 et J.-P. Drège, « Notes de perle et de jade : la culture scolaire à Dunhuang », dans C. Nguyen Try, C. Despeux éd., Education et instruction en Chine, ouvr. cit., p. 133, article traduit dans Faguo Hanxue n. 8, Pékin, Zhonghua shuju, 2003.

74 Le plus ancien recueil de chansons pour enfant est rédigé par Hu Zeng au IXe siècle (Gernet, « L’éducation des premières années », ouvr. cit., p. 17).

75 Ouvrage d’allusions historiques en couplets de quatre caractères, de Li Han, VIIIe siècle. Voir Lee, Education in traditional China, ouvr. cit., pp. 447-449 et J.-P. Drège, « Notes de perle et de jade : la culture scolaire à Dunhuang », ouvr. cit., p. 134 ; pour la diffusion de ce texte dans les imprimés du Fujian, voir Chia, Printing for Profit, ouvr. cit., p. 235.

76 Le deuxième couplet, sans dessin, fait allusion à un personnage qui lisait également pendant la nuit, au point que les tentures de son lit étaient noircies comme l’encre par la fumée.

77 Wang et Xu, 1999, Zhongguo dushu da cidian, p. 297.

78 Le plus important est She (xian) ; suivent Wuyuan, Qimen, Jixi et Yi (xian).

79 À Xiuning, la production des deux premiers siècles des Ming n’atteint pas un tiers de la production totale de titres pendant la dynastie, le reste étant publié dans les derniers quatre-vingts ans ; si on exclut les généalogies, les recueils de belles-lettres priment, suivis par les ouvrages des maîtres, de l’histoire et des classiques. Ce district comptait, dans la période Ming-Qing une population estimé à 170 000 personnes selon les monographies modernes, avec quatorze académies dont douze privées et un nombre considérable de lauréats aux examens ; Xiuning xianzhi, Hefei, Anhui jiaoyu chubanshe, 1990, p. 9.

80 Il s’agit du Zengguang Xingli zixu de Cheng Ruoyong (docteur en 1265) et du Xingli zixun jiyi de Jin Ruozhu (s.d.) : voir Xiuning zhi de Cheng Minzheng, ch. 7, shumu 1, p. 2a.

81 Voir note 45. Signalons que Cheng Duanli était originaire de Shexian (cf. Liu Shangheng, Huizhou keshu yu cangshu, ouvr. cit., p. 34). Son épitaphe indique que le Dushu richeng fut envoyé comme méthode aux écoles de préfecture et de district par le Collège impérial (Cheng Minzheng, Xin’an wenxian shi, Hefei, Huangshan shushe, 2004, p. 1746). Quant à l’ouvrage de Cheng Ruoyong, directeur de l’Académie de Wuyi shan [Wuyi shan shuyuan], il est intitulé Xingli zixun jiangyi par Cheng Minzheng (ibid., pp. 27 et 1725).

82 Bussotti, Gravures de Hui, ouvr. cit., pp. 72-73.

83 Xiuning xianzhi [Monographie du district de Xiuning] de Wang Jinwei, 1693, ch. 8, p. 13b.

84 Xiuning xianzhi, ouvr. cit., 1990, p. 476.

85 Bussotti, Gravures de Hui, ouvr. cit., p. 72. Liu Shangheng, Huizhou keshu yu cangshu, ouvr. cit., p. 65. Lucille Chia, « Of Three Mountains Street : The Commercial Publishers of Ming Nanjing », in Brokaw et Chow, Printing & Book Culture in Late Imperial China, ouvr. cit., pp. 118-119, tableau 3-1.

86 Pour un exemple plus ancien concernant les liens entre Xiuning et le Nord du Fujian, à propos du Xingli zixun et d’autres titres, voir la note 81, ainsi que Lucille Chia, Printing for Profit, ouvr. cit., p. 128.

87 Elle va par contre changer et grossir dans l’édition de l’ère Jiaqing (1713) et sa réédition de l’ère Daoguang (1825), avec un nombre important de livres, mais aussi d’actes officiels et impériaux recensés, certains présents en plusieurs exemplaires.

88 Ces ouvrages divers réalisés sur ordre impérial sont le Compendium de textes néoconfucéens [Xingli daquan], deux ouvrages encyclopédiques tels que le Taiping yulan et le Taiping guangji des Song, le Livre complet des Cinq liens [Wulun daquan], des textes sur le Classique des rites et les rituels officiels [Sheli zhizhi, Xianshi Kongzi Sidian jiyi, Zongsi zhuan], le Code des Ming [Da Ming huidian] et les Mémoires de ministres célèbres adressés au trône [Mingchen zouyi], outre deux titres Ming : le Weishan yinzhi [Faire le bien et ses récompenses secrètes], et le Shifu baojian [Miroir précieux des éminents ministres]. Cf. Xiuning xianzhi (1607), ch. 2, pp. 11-12 ; l’édition Kangxi (1662-1723) inclut en plus de l’édition de l’ère Wanli un exemplaire des Vingt-et-une histoires dynastiques.

89 Voir ci-dessus, note 16.

90 J’ai en fait utilisé les travaux des auteurs chinois cités à la note 49, plus le catalogue de la Bibliothèque nationale de Chine, mais cette opération doit être répétée avec d’autres ouvrages bibliographiques ou liés à Huizhou, ainsi qu’avec des catalogues d’autres bibliothèques.

91 Les titres admis soit par les spécialistes de Huizhou, soit par ceux du Fujian sont un exemple du type de problème à résoudre : voir note 68.

92 Par exemple, un catalogue des documents de Hui [Huizhou wenxian zonglu] annoncé depuis longtemps par le Centre d’études sur Huizhou de l’Université de l’Anhui ou les ouvrages sur les généalogies en préparation à la Bibliothèque de Shanghai.

93 En gros, les activités d’édition à Huizhou s’achèvent au XIXe siècle.

94 À un récent colloque sur L’étude comparée des sociétés locales en Chine [Zhongguo difang shehui bijiao yanjiu (Taipei, septembre 2005)], Wang Zhenzhong a présenté une longue série de matériaux, pour la plupart réunis à Wuyuan par lui même, qui sont essentiellement des manuscrits datés entre le dernier quart du XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle.

95 Voir aussi la récente étude de Guo Qitao sur les croyances et les rituels locaux, leurs composantes orthodoxes et hétérodoxes, Exorcism and Money…, ouvr. cit.

96 Il s’agit d’imprimés d’ordre public et administratif (proclamations officielles, contrats, récépissés des impôts, convocations, reçus, certificats) ; de produits liés aux activités commerciales (annonces publicitaires, recettes de médicaments, reconnaissances de prêt sur gage, etc.) ; d’imprimés à usage quotidien (papiers à lettre, papiers d’offrande [zhima], estampes populaires et de Nouvel an [nianhua], annonces de mariage, diagnostics divinatoires)…

97 Encore un phénomène signalé par Wang Zhenzhong et qui n’a rien d’étonnant, ni dans le cadre éditorial général de la fin des Qing, ni pour la dynastie précédente en raison, par exemple, du déplacement des éditeurs et des éditions entre Huizhou et Nankin (voir note 85).

98 Des calendriers des années 1940, comme ceux reproduits dans Shuilancun jishi [Notes du village Shuilan] de Wang Zhenzhong (Pékin, Sanlian shudian, 2005, pp. 84-85), étaient en fait destinés au marché national et sont conservés en nombre relativement important.

99 Une centaines de titres sous les Ming et plus du double sous les Qing, selon Liu Shangheng (Huizhou keshu yu cangshu, ouvr. cit., pp. 61 et 106).

100 Qimen fut un centre important, juste après Shexian et avant Xiuning, pour le nombre de médecins originaires du district. Cf. Joanna Grant, A Chinese Physician, Londres et New York, Routledge Curzon, 2003, pp. 30-31 et 40-41.

101 Angela Ki Che Leung présente Wang Ji comme lié à la tradition classique des Tang et des Song, invitant à la lecture des anciens à côté de ses propres livres : voir Leung, « L’instruction médicale et sa vulgarisation dans la Chine des Ming et des Qing », dans C. Nguyen Try, C. Despeux, éd., Éducation et instruction en Chine, ouvr. cit., vol. II, pp. 94-95, ou la version chinoise de la même étude parue dans Faguo hanxue, n. 8, 2003, pp. 158-159.

102 Ibid. Il faut noter que ce texte ne resterait que dans des exemplaires – sous forme manuscrite et imprimée (1669) – des Qing, donc postérieurs à l’existence de Wang Ji même. Cf. Xue Qinglu et al., Quanguo zhongyi tushu lianhe mulu [Catalogue général des ouvrages de médecine traditionnelle du pays (Chine continentale)], Pékin, Zhongyi guji chubanshe, 1991, p. 321, n. 04907.

103 Ce type de travail devrait être répété méthodiquement sur la production médicale, pour avoir une idée des caractéristiques concrètes de ces imprimés et donc du lecteur, ainsi que du type de lecture qu’ils présupposaient.

104 Par exemple le Shishan bazhong de 1533, cité par Zhou Wu, Huipai banhua shi lunji, ouvr. cit., p. 27.

105 Ces dates apparaissent dans des notes à la fin des différentes sections des exemplaires de la Bibliothèque nationale de Chine à Pékin, shanben bu 05507 et 18993. L’ouvrage comporte 4 fascicules et 9 chapitres, avec 9 colonnes de 18 caractères par page. La page imprimée est d’environ 19 12,9 cm. Dans une page, on trouve le nom d’un graveur : Huang Xi[an ? ]. Zhou Wu (ibid., p. 37 et 27) cite un graveur de nom Huang Xi, né en 1504.

106 À noter que, si les dates sont exactes, les explications se référaient à un manuscrit précédent ou pris comme modèle pour l’édition.

107 Il s’agit de Wang Bing (des Tang), auteur du Huangdi neijing suwen [Questions de base sur le Livre intérieur de l’empereur Jaune], selon Joanna Grant, A Chinese Physician, ouvr. cit., p. 46.

108 Voir le Yidu cité par Leung dans « L’instruction médicale et sa vulgarisation dans la Chine des Ming et des Qing », ouvr. cit., p. 158.

109 L’année 1532 se trouve dans la préface de Cheng (Qiao ?), tandis que le texte introductif de Wang Ji est de 1530. Les pages mesurent 19,2 13, 3 cm, avec 12 colonne de 22 caractères chacune (Cf. Shanben 14794 et putong guji 129766).

110 Le nom de Chen Jue apparaît aussi dans un exemplaire du Shishan yi’an [Les cas médicaux de (Wang) Shishan] en trois fascicules, en tant qu’auteur non seulement de la collation (selon les notes en ouverture du premier et deuxième chapitres), mais aussi de la publication (indication donnée seulement dans le premier chapitre). L’édition est préfacée par Cheng Lu de Xiuning en 1531 et présente des planches différentes, que ce soit pour leur mise en page ou pour la présentation des informations dans la partie centrale de la double page (banxin). En ouverture, on trouve deux portraits de Wang Ji dont un, en page entière, qui est identique à celui inclus dans Waike lili ; dans la quatrième page il y a le nom d’un graveur, probablement Huang Liheng (?). Voir l’exemplaire à la Bibliothèque nationale de Chine, putong guji 132534.

111 Les noms des graveurs Huang, probablement de la 25e génération, sont donnés dès les premières pages du texte.

112 Mais la préface de Wang Ji est de 1528 (voir putong guji 129766).

113 L’ouvrage a une introduction datée de 1531, et elle a donc été conçue l’année précédente le Zhenjue wendui. Cependant l’édition est posthume, car après la préface suivent le portrait et un éloge daté de 1541 comprenant les dates de naissance et de mort de Wang Ji.

114 L’ouvrage principal est en sept chapitres pour cent cinquante-quatre entrées et comporte 12 colonnes de 23 caractères par page (cf. shanben 14012). Dans le supplément, la moitié de la page imprimée mesure 19,3 13, 4 cm (cf. shanben 140112 et 093568).