Le livre en Nouvelle-France et au début du régime britannique au Canada (XVIIe et XVIIIe siècles)

Marcel LAJEUNESSE

Professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal

L’histoire du livre en Nouvelle-France est une histoire bien singulière. Cette petite colonie française ne connut tout au long de son existence, de la fondation de Québec en 1608 à la Conquête britannique en 1760, ni imprimerie, ni librairie. Puis, sous les nouveaux maîtres anglo-saxons, nous voyons s’installer dans la vallée du Saint-Laurent une première presse à Québec en 1764 et des formes de circulation du livre propres au Royaume-Uni et à ses colonies américaines.

D’entrée de jeu, il importe de planter le décor pour la compréhension de la colonie aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette « Nouvelle-France » constitue une toute petite colonie : 100 habitants en 1627, 270 en 1640, 3000 en 1663 quand elle devient colonie royale, 18 000 en 1713 lors du traité d’Utrecht (quand les Treize colonies du sud en comptaient 350 000), et 65 000 en 1760 lors de la conquête, quand ces mêmes colonies américaines avaient déjà une population de 1,5 million d’habitants1. Au total, pendant le siècle et demi de colonisation française en Amérique du Nord, la Nouvelle-France n’aura reçu qu’environ 10 000 immigrants : d’eux sont issus les quelque six millions de Québécois de langue française, le million de Canadiens français hors-Québec et plusieurs millions de Québécois de la diaspora en Nouvelle-Angleterre (les Franco-américains). Dans cette colonie qui relève en métropole du ministère de la Marine, est installé dans la capitale de Québec, en 1663, un Conseil supérieur, ou Conseil souverain, qui tient lieu de tribunal de justice et de conseil législatif et exécutif. Le Conseil supérieur est constitué du gouverneur, qui détient le pouvoir militaire et les affaires indiennes, de l’intendant qui a, comme en France, des attributions de justice, de police et de finances, de l’évêque et de cinq conseillers lors de sa création (seize au milieu du XVIIIe siècle), choisis par le roi. En Nouvelle-France, le territoire qui couvre la plus grande partie de l’Amérique du Nord est divisé en cinq gouvernements : Québec, Trois-Rivières, Montréal, l’Acadie et la Louisiane. De 1675 à 1760, la portion urbaine est estimée à 20-25 % de la population. En 1760, Québec et Montréal ont 7000 habitants chacune. Une génération après la Conquête, en 1790, Québec compte 20 000 habitants et Montréal 14 000. Dans cette Province of Quebec réduite dorénavant à la vallée du Saint-Laurent, on dénombre 3000 Britanniques en 1780, et 23 000 (sur une population totale de 150 000 habitants) en 1790. Cette hausse est due à la venue des Loyalistes qui ont quitté les États-Unis nouvellement indépendants pour maintenir leur allégeance au roi de Grande-Bretagne.

LE LIVRE EN NOUVELLE-FRANCE

La création d’un pays neuf n’est pas le terreau idéal pour développer une culture de l’esprit et du livre. Pourtant, dès les origines de la colonie, le livre joue un rôle important. Le découvreur du Canada, le Malouin Jacques Cartier, fit paraître le récit de ses trois voyages au Canada, effectués en 1534, en 1535- 1536 et en 1541-1542, et ceux-ci eurent dans les décennies qui suivirent des traductions anglaises et italiennes2. Il en fut de même pour Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, qui publia, lui aussi, trois ouvrages : le premier avait trait à ses expéditions de 1604 à 1612 et parut à Paris, chez Jean Berjon, en 1613. Le deuxième, publié à Paris chez Claude Collet en 1619, portait sur ses Voyages de 1612 à 1618. Le troisième, publié en 1632 chez Louis Sevestre (première partie) et chez Pierre Le Mur (seconde partie), s’intitulait Voyages de la Nouvelle-France occidentale, dicte Canada et relatait les voyages de 1603 à 16293.

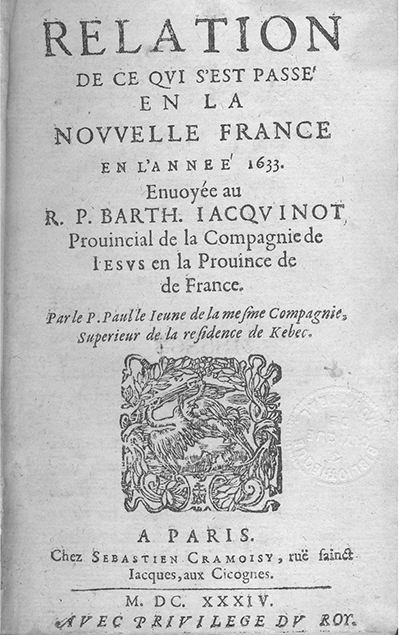

Relayant les Récollets, les Jésuites vinrent pour évangéliser les Amérindiens en 1625. Peu de temps après leur arrivée, ils convainquent les autorités civiles de procéder au premier et seul autodafé du régime français en faisant brûler sur la place de Québec l’Anti-coton. Ils devinrent, par leurs Relations annuelles faites à leurs supérieurs français et publiées de 1632 à 1673 par le grand imprimeur Sébastien Cramoisy, des propagandistes du peuplement du Canada4. La Relation de 16365 par exemple constitue un véritable guide de l’émigrant, indiquant la marche à suivre pour réussir son installation au Canada, après avoir vanté les beautés, la salubrité, les avantages et les commodités de cette colonie. Les Jésuites font merveille dans cette France de la Contre-Réforme catholique de la première moitié du XVIIe siècle : leurs Relations procureront à cette colonie d’Amérique des dons considérables des classes dirigeantes, amèneront les Ursulines et les Hospitalières à Québec, et prépareront le développement de Montréal par la Société de Montréal et la compagnie de Monsieur Olier, les Sulpiciens.

Au siècle suivant, le jésuite François-Xavier de Charlevoix publie un ouvrage marquant dans l’historiographie québécoise, Histoire et description de la Nouvelle-France6. À la suite de deux séjours en Amérique, de 1705 à 1709 et de 1720 à 1723, Charlevoix publie en 1744 cet ouvrage qui sera, pour un siècle, la seule véritable histoire du Canada. Cette publication, qui constitue aussi une réponse aux nombreux écrits du baron de Lahontan, fait la part belle à l’œuvre missionnaire de son ordre religieux. Érudit du Siècle des lumières, Charlevoix ne se prive pas, à travers la description de l’évolution de la colonie française, de philosopher sur les événements et les hommes mais là où il est le plus intéressant, c’est dans sa description de la faune et la flore de l’Amérique du Nord, de même que dans celle des mœurs des tribus indiennes qu’il avait, d’ailleurs, observées lui-même pendant ses séjours.

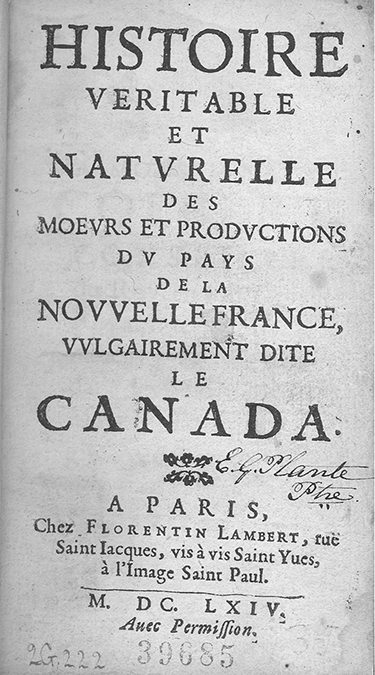

En 1661, le roi conseille à Pierre Boucher, délégué en France pour plaider la cause de ses compatriotes de la colonie auprès de Louis XIV et de Colbert, d’écrire un livre pour faire connaître son message : ce livre sera l’Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada publiée à Paris chez Florentin Lambert, en 1664. Natif de Mortagne-au-Perche, Boucher avait émigré en 1634 à l’âge de 12 ans, avec son père menuisier ; il apprit très tôt les langues indiennes et épousa une Indienne, qui décéda peu de temps après son mariage. Anobli peu avant sa mission dans la métropole en 1661, il occupa une place prééminente dans la société de la Nouvelle-France du XVIIe siècle, et il est décédé, à 95 ans, seigneur de Boucherville, comme un patriarche des temps antiques, laissant de sa seconde épouse française dix enfants vivants, dont deux fils prêtres bibliophiles, soixante-quatre petits-enfants et vingt-trois arrière-petits-enfants…7

Les bibliothèques collectives développées en Nouvelle-France appartiennent à des établissements d’éducation, tels le Collège des Jésuites et le Séminaire de Québec, à des institutions de santé comme l’Hôtel-Dieu de Québec, à des communautés religieuses, notamment les Sulpiciens, seigneurs et curés de Montréal, ou même à des organismes administratifs comme le Conseil souverain, dont le siège est à Québec8. Parallèlement à ces bibliothèques, des personnes privées, administrateurs coloniaux et lettrés, importent des livres de France et se dotent de bibliothèques personnelles. L’absence d’imprimerie, donc de production locale, oblige pour se procurer des livres à se tourner nécessairement vers les maisons européennes. Au cours de la colonisation française, aucun commerce n’existe entre la Nouvelle-France et les colonies britanniques plus populeuses et plus riches du Sud ; de plus, des obstacles de tous ordres, linguistiques, culturels, économiques, politiques, religieux font en sorte que le marché du livre qui existe dans les Treize colonies américaines ne contribue d’aucune façon à l’approvisionnement en imprimés de la Nouvelle-France. Pour se procurer des livres en Nouvelle-France, les deux sources d’approvisionnement principales sont donc l’achat chez les fournisseurs européens, et surtout français, et la vente de livres ou de bibliothèques à la suite à de décès ou à de départs d’administrateurs coloniaux en métropole.

Il est indéniable que la Nouvelle-Angleterre a joui au XVIIIe siècle, et surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d’une vie culturelle plus riche, en raison de sa population plus considérable, avec ses trois grands collèges (Harvard, Yale, William and Mary), ses imprimeries, ses journaux, son commerce du livre, ses bibliothèques publiques. En Nouvelle-France, l’enseignement secondaire est assumé par le Collège des Jésuites de Québec, fondé en 1635, un an avant Harvard ; pourtant en 1780, le Séminaire de Québec qui avait succédé au Collège des Jésuites (la Compagnie de Jésus ayant été supprimée par le pape Clément XIV et ses biens réquisitionnés au Canada par le Gouvernement britannique) possède une bibliothèque de 4883 volumes, soit le même nombre que Harvard9. Les élèves de l’enseignement secondaire classique ont joui, tout au long de ces années, tant au Collège de Québec qu’au Séminaire de Québec, d’une bibliothèque bien garnie.

De l’absence d’imprimerie en Nouvelle-France découle un certain nombre de conséquences. En premier lieu, la colonie doit s’approvisionner en livres et en imprimés de toutes sortes en métropole uniquement ; dans le cadre de la pensée mercantiliste de l’époque, développée en France par Colbert, la colonie est d’abord et avant tout un réservoir de richesses naturelles. Malgré les inconvénients dus à la distance entre métropole et colonie, des prêtres du Séminaire de Québec font imprimer à Paris des publications consacrées à des dévotions qu’ils veulent promouvoir localement, telle la dévotion de la Sainte Famille initiée par le premier évêque de Québec, Mgr François de Montmorency-Laval. De son côté, le deuxième évêque de Québec, Mgr de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, confie, en 1702 et 1703, aux libraires-imprimeurs parisiens Urbain Coustelier et Simon Langlois l’impression du Catéchisme du diocèse de Québec et du Rituel du diocèse de Québec qu’il destine à son diocèse, ainsi qu’un recueil des décisions épiscopales antérieures servant en quelque sorte de jurisprudence ecclésiastique. Pour sa part, l’administration coloniale a aussi besoin d’imprimés et elle doit avoir recours à des ateliers d’imprimerie de Paris ou de La Rochelle pour lui fournir les formules administratives nécessaires aux besoins de la marine ou de l’armée, de même que les billets de caisse, lettres de change ou la monnaie de carte essentielles à la bonne marche de l’administration de cette colonie d’Amérique10.

Une autre conséquence de l’absence d’un atelier d’imprimerie en Nouvelle-France fut d’empêcher la naissance et le développement d’une littérature propre à la colonie et qui aurait pu favoriser l’élaboration d’une identité distincte de celle de la métropole, à l’instar des colonies de la Nouvelle-Angleterre. Par ailleurs, on doit constater qu’à la différence des colonies anglaises, la population de la Nouvelle-France, même des dernières décennies de la colonisation française, au XVIIIe siècle, n’offrait pas une masse critique de lettrés suffisante pour l’éclosion d’une telle littérature. En outre, l’obligation de recourir aux presses métropolitaines facilite le contrôle des autorités monarchiques sur la production de documents relatifs à la colonie. Pourtant, l’importation d’une presse fut demandée, dès la fin du XVIIe siècle et réitérée plusieurs fois au XVIIIe siècle, par les Jésuites et les Sulpiciens, par des intendants ou des administrateurs coloniaux, tel le gouverneur marquis de La Galissonière à la fin de la décennie 1740. Tous en voyaient la nécessité, mais cette demande fut toujours refusée par Versailles. Le baron de Lahontan, si lu à son époque, le Père Hennequin et l’avocat Le Beau vont publier leurs ouvrages principalement en Hollande entre 1700 et 1740, tandis que l’Histoire de l’Amérique septentrionale11 que propose aux autorités Claude-Charles de la Potherie en 1702 n’obtient finalement du ministre l’accord d’aller sous presse que vingt ans plus tard, en 1722, une fois la situation politique et militaire en Acadie éclaircie. D’autres projets n’aboutirent jamais, tels un Code des procédures pour les colonies et un Traité des fortifications de Chaussegros de Léry. Il en est de même pour les communautés religieuses qui ont intériorisé dans leurs mœurs cette centralisation de la production littéraire : les Jésuites révisaient à Paris les textes des Relations de leurs missionnaires de Nouvelle-France, les Sulpiciens tenaient à lire les manuscrits de leurs membres et il en fut de même chez les Ursulines, les Augustines et les Hospitalières12.

Pour les administrateurs coloniaux, tels les intendants et les procureurs généraux du Conseil supérieur, pour les ecclésiastiques, le livre fait partie de leur environnement, de leur outils de travail, de leurs moyens de réflexion et de culture. Ils apportent avec eux en colonie leur collection personnelle et ils voient avant leur départ d’Europe à faire des achats particuliers en vue de combler leurs besoins anticipés. Dès les débuts de la colonisation, au tout début du XVIIe siècle, l’avocat Marc Lescarbot, intellectuel et écrivain, s’entoure de livres à Port-Royal en Acadie, avant la fondation de Québec ; il fut à la fois le premier historien avec son Histoire de la Nouvelle-France, le premier poète avec ses Muses de la Nouvelle-France et le premier dramaturge avec son Théâtre de Neptune. Pour sa part, Samuel de Champlain fait de même à Québec au cours du premier tiers du XVIIe siècle et on sait qu’il faisait faire lecture à sa table.

En Nouvelle-France, comme nous l’avons déjà dit, ce sont les administrateurs coloniaux, quelques curés, quelques seigneurs et les évêques qui possèdent des livres – en tous cas, plus que quelques livres –, et ces collections nous sont principalement connues par les inventaires après décès13. Louis Rouer de Villeray, premier conseiller au Conseil supérieur, laisse, à son décès, en 1700, 34 titres en 42 volumes de droit, de religion et de littérature qui lui appartenaient en propre. Michel Sarrazin, médecin, naturaliste et membre du Conseil supérieur, possède à son décès (1734) une bibliothèque d’environ 200 volumes qui lui servait d’outil de recherche. Dans la bibliothèque d’un autre conseiller au Conseil supérieur, Joseph-Étienne Nouchet, on trouve au milieu du XVIIIe siècle 226 volumes de droit, administration, histoire, littérature et religion, dont les 8 volumes du Dictionnaire de Trévoux, les 10 volumes du Dictionnaire de Moreri, les 10 volumes de l’Histoire de Rollin et les 8 volumes des Mémoires de Sully. Deux administrateurs ayant fait carrière en Nouvelle-France tranchent nettement de leurs contemporains par l’ampleur de leurs bibliothèques et leur réputation de bibliophiles. D’abord, François-Étienne Cugnet, arrivé au Canada en 1719 comme directeur du Domaine d’Occident et qui développa les Forges du Saint-Maurice, laissait à son décès en 1751 une bibliothèque de 1250 volumes aux champs d’intérêt très larges : ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles, tels Massillon, Fléchier, Sévigné, Retz, Fontenelle, Corneille, Racine, La Bruyère, l’abbé Prévost, des livres d’astronomie, d’agriculture, de jardinage, des dictionnaires, le Journal des Sçavans… ; en somme, la bibliothèque d’un humaniste, d’un Français lettré du XVIIIe siècle14. De son côté, Louis-Guillaume Verrier, avocat-procureur au Conseil supérieur, professeur de droit, érudit et bibliophile, a bâti la plus importante bibliothèque personnelle de la Nouvelle-France, plus de 1000 titres et 3000 volumes, laquelle reflétait fortement ses intérêts pour le droit et la jurisprudence.

Issus de la noblesse de robe ou d’avocats au Parlement de Paris, les intendants qui se sont succédé en Nouvelle-France possédaient des bibliothèques. Le plus connu en ce domaine est Claude-Thomas Dupuy, intendant de 1725 à 1728, pour sa bibliothèque encyclopédique de 1045 volumes montrant, en plus de l’importance du droit et de la Bible, les intérêts scientifiques de l’intendant en physique, en mécanique et en sciences (ils donnèrent lieu à des communications à l’Académie des sciences de Paris). La bibliothèque de Dupuy se compare à celles qu’on retrouve chez les magistrats parisiens à la même époque15. D’autres intendants laissèrent aussi des livres, notamment Jacques de Meulles, intendant de 1682 à 1686 (140 volumes), François de Beauharnois, de 1702 à 1705 (205 volumes), les Raudot père et fils, de 1705 à 1711 (85 volumes pour l’un et 2000 pour l’autre), Michel Bégon, en poste de 1710 à 1726 (230 volumes) et Gilles Hocquart, intendant de 1729 à 1748 (545 volumes). Pour eux, les livres faisaient véritablement partie de leurs instruments de travail et de leur univers intellectuel16.

Des curés, qui faisaient eux aussi partie des lettrés de la colonie, montaient des bibliothèques pour leur usage personnel ou celui de leurs paroissiens. On connaît bien le cas des deux fils prêtres de l’ex-gouverneur des Trois-Rivières et seigneur de Boucherville, Pierre Boucher, Nicolas, curé de Saint-Jean de l’Île d’Orléans, qui laisse 127 volumes (œuvres religieuses, dictionnaires, œuvres littéraires), et Philippe, curé de Saint-Joseph de la Pointe Lévy, près de Québec, dont la bibliothèque de plus de 500 volumes servait pour le prêt aux paroissiens17. Le curé de Québec, Bernard-Sylvestre Dosque, possédait 330 volumes de théologie, de matières ecclésiastiques, les œuvres de saint Thomas d’Aquin, de Bossuet, de saint Ignace, de saint François de Sales, de même que les 8 volumes du Dictionnaire de Moreri. Dans le premier quart du XVIIIe siècle, le deuxième évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier, possède une bibliothèque personnelle de 300 volumes. Une étude récente18 a fait état des bibliothèques des seigneurs en Nouvelle-France qui étaient plus des agents de colonisation que des aristocrates européens d’Ancien régime. On y apprend que, de 1670 à 1764, 38 % des inventaires après décès, soit 96 actes sur 251, font mention de livres, que la moyenne des livres possédés est de 17 volumes, qu’une seule bibliothèque contient plus de 100 livres, celle du seigneur Charles Aubert de La Chesnaye (130 volumes), et que 42 % des livres sont des livres religieux. Dans le cas des seigneurs canadiens, on peut parler de livres possédés plutôt que de bibliothèques, selon l’expression fort juste de l’historien français des bibliothèques Michel Marion19.

L’historien François Melançon a raison d’affirmer que l’approvisionnement en livres a posé problème tout au long de l’existence de la Nouvelle-France. On peut avancer que le marché local de livres est bien limité :

Les étals des marchands détaillants de la colonie offrent peu. Prudents, ces derniers proposent surtout des livres de liturgie et de prières (surtout des livres d’Heures), ainsi que des abécédaires. Bref, les principaux livres soutenus par la pastorale catholique que relaient les établissements d’enseignement. Pas de nouveautés, pas d’œuvres de fiction ni d’imprimés éphémères, tels les canards, les gazettes ou même les almanachs qui forment sur le Vieux continent le lot du simple lecteur occasionnel. Les catéchismes leur échappent également au profit des curés qui semblent s’occuper eux-mêmes de leur commercialisation. Une telle intervention sur le marché local n’a rien d’exceptionnel. Civiles ou religieuses, les principales institutions coloniales ont presque toujours court-circuité le marché local : soit en achetant directement en France les livres nécessaires à leur bon fonctionnement, soit en s’y procurant les livres requis pour la formation de leurs élèves, auxquels elles les revendent20.

En procédant ainsi, elles introduisaient une façon de faire qui perdurera tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. De plus, il faut dire que, pendant des décennies, Sébastien Cramoisy sert à la fois de libraire et de fondé de pouvoir en France aux Jésuites et aux Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec et les approvisionne donc sans intermédiaire. C’est lui qui alimente la bibliothèque des Jésuites en nouveautés, et son rôle dans la formation du noyau originel de la bibliothèque du Collège des Jésuites, au cours des années antérieures à 1663, est sans doute déterminant. Parmi ses dons, on retrouve un Saint-Augustin et un Cressolles (1632), un Saint-Jean Climaque (1633), une Théologie morale du jésuite Jacques Gordon (1634) et un Van der Steen21. Il est aussi associé à la fondation de l’Hôtel-Dieu de Québec ; il représentait l’Hôtel-Dieu de Dieppe à la signature du contrat liant cette communauté et la duchesse d’Aiguillon dans le nouvel établissement de Québec. On a connaissance de la correspondance de Cramoisy avec la supérieure de l’hôpital de Québec au cours des années 1654-1655, correspondance dans laquelle apparaît l’envoi de caisses de livres22.

Les ventes de bibliothèques qui intervenaient à la suite de décès dans la plupart des cas, ou de saisie pour dettes parfois, ont constitué des occasions de pallier les difficultés d’importation et d’acquérir des livres à des prix intéressants. Ces ventes ont inauguré au XVIIIe siècle la tradition des encans de livres qui fut très active pendant tout le XIXe siècle. Certaines furent très remarquées, telles les ventes de bibliothèques très importantes, comme celles de l’homme d’affaires François-Étienne Cugnet à la suite de ses problèmes financiers, ou du juriste Louis-Guillaume Verrier, décédé sans héritier. Dans la ville de Québec, siège du gouvernement, ils sont plus de 280 personnes au cours du XVIIIe siècle à tirer profit des quelque 60 encans connus pour se procurer ce bien rare et cher qu’est le livre. Parallèlement à ce commerce du livre, même s’il est embryonnaire, le prêt et le don constituent des voies de circulation du livre qui ont eu cours en cette période. Les bibliothèques collectives des communautés religieuses, des établissements d’enseignement et du Conseil supérieur étaient accessibles aux lettrés de Québec ; ils y empruntaient des ouvrages pour les besoins de leur profession ou pour le plaisir de la lecture. Il en est de même pour le don de livres qui constitue une autre figure de sociabilité du livre :

En court-circuitant le réseau convenu des échanges commerciaux, il instaure un lien de réciprocité fort, jamais neutre, d’ordre symbolique. De plus il est généralement offert avec un discours implicite d’accompagnement qui indique ce qui doit être lu ou les lectures acceptables23.

Cette dernière attitude est évidente dans les étrennes offerts par les Jésuites au milieu du XVIIe siècle, de même que dans les efforts de promotion de certaines dévotions, telles celle de la Sainte famille et celle des saints anges par les prêtres des Missions étrangères du Séminaire de Québec, ou encore celle du calvaire par les Augustines. Il en est de même dans le don, en 1753, de 1900 livres de piété par la Cour de Versailles à Mgr Dubreil de Pontbriand, évêque de Québec, à la suite de la demande de ce dernier à l’abbé de l’Île-Dieu et au comte de Saint-Florentin. Ces livres, sans doute des catéchismes et des heures, peut-être aussi les Cantiques de Marseille que l’on retrouva par la suite dans les campagnes, l’évêque les distribua au cours de ses visites paroissiales en 1754 et dans les années subséquentes24.

Le livre est présent en Nouvelle-France, principalement dans les établissements religieux et administratifs qui représentent et de loin les principaux lieux de la culture écrite et du livre dans la colonie. C’est un phénomène urbain, et il ne faut pas s’étonner de ce que ce soit à Québec et à Montréal que l’on retrouve le plus de livres. Le livre trouve aussi refuge au sein de la société civile, dans certains intérieurs domestiques. La conquête de 1760 fut la dernière étape d’une longue guerre qui a duré quelques décennies. Elle a laissé la colonie dans une situation économique désastreuse, a mis à mal le système éducatif et l’alphabétisation des jeunes et a donné lieu au départ vers la France d’une certaine élite d’administrateurs coloniaux, officiers et nobles (environ 2000 personnes). Des historiens ont évalué le nombre de livres au Canada lors du changement d’allégeance à environ 60 à 70 000, soit un livre par habitant, dont les deux tiers étaient possédés par des bibliothèques collectives (établissements d’enseignement et communautés religieuses).

LE LIVRE EN RÉGIME BRITANNIQUE

L’imprimerie arrive à Québec en 1764, dans les fourgons du conquérant britannique. William Brown et Thomas Gilmore, les premiers imprimeurs et les fondateurs de la Gazette de Québec bilingue et hebdomadaire, avaient fait leur apprentissage en imprimerie en Nouvelle-Angleterre, plus précisément à Philadelphie. Cet atelier Brown et Gilmore, repris par John Neilson en 1789, a imprimé 60 % des publications connues au Québec entre 1764 et 1810. Le premier imprimeur de Montréal, le Lyonnais Fleury Mesplet, vint, lui aussi, en 1776, de Philadelphie, accompagnant l’armée des Treize colonies en rébellion qui avait envahi le Bas-Canada. Se fixant à Montréal lors du reflux des armées américaines, cet imprimeur d’origine française, disciple des Lumières, causera des problèmes au gouverneur britannique et au supérieur des Sulpiciens montréalais, Étienne Montgolfier. Après plusieurs emprisonnements, Mesplet fonda, en 1785, la Gazette de Montréal, bilingue, elle aussi, lors de sa fondation et encore publiée aujourd’hui, mais devenue le seul quotidien de langue anglaise de Montréal25. L’évolution de l’imprimerie fut, somme toute, assez lente au Bas-Canada. De 1764 à 1774, le nombre d’imprimés oscille autour de quatre par an, dont les deux tiers ont moins de quatre pages ; de 1775 à 1786, le nombre atteint onze par année en moyenne, dont les deux tiers comptent aussi quatre pages ; et enfin de 1787 à 1809, le nombre passe à vingt par année dont 45 % ont toujours moins de quatre pages… De 1764 à 1800, 13 % seulement des imprimés bas-canadiens ont plus de 100 pages. On remarque aussi que 110 titres ont paru de 1789 à 1792, à cause de l’effervescence politique liée à la mise en place de la Chambre d’Assemblée dans la ville de Québec26.

Une conquête constitue une rupture, une cassure, elle signifie la fin du développement normal d’une collectivité en lien organique avec sa métropole naturelle au point de vue politique, économique, social et culturel. C’est le passage d’une métropole à une autre. Il est normal que le nouveau maître transpose dans sa nouvelle colonie de la vallée du Saint-Laurent des institutions qui existaient en Grande-Bretagne. Depuis quelques siècles, il avait développé en Europe d’abord, puis dans ses colonies d’Amérique du Nord, dans le domaine du livre, des « circulating libraries », des « lending libraries » et des « social libraries », ces ancêtres des bibliothèques publiques, dans lesquelles l’idée de service et d’accès facile au livre était plus répandue que dans l’Europe continentale en général, et dans la France de l’époque, plus élitiste, en particulier.

À défaut de librairies, la Nouvelle-France eut, au XVIIIe siècle, quelques ateliers de reliure. Il arrivait que les livres soient envoyés en Amérique non reliés et qu’ils soient reliés une fois dans la colonie. Brown et Gilmore, à Québec, de même que Mesplet, à Montréal, tiennent librairie, en plus d’avoir un atelier d’imprimerie et d’être éditeurs d’un journal27. Dès 1764, un Canadien, Germain Langlois, ouvre à Québec une bibliothèque commerciale, une « circulating library », sorte de cabinet de lecture, qui est en fait une librairie où les livres peuvent être loués moyennant un prix convenu et des conditions fixées par le bibliothécaire-libraire. Ce genre de bibliothèque était très populaire en Grande-Bretagne et dans les colonies du Sud. On pense que Langlois a constitué son fonds à partir des bibliothèques privées vendues lors du départ des classes dirigeantes françaises pour la France après la conquête, et de celles de quelques officiers britanniques qui rentraient en Angleterre à la fin du Gouvernement militaire. D’autres bibliothèques similaires furent créées au XVIIIe siècle, notamment par Fleury Mesplet, lequel adjoignit une bibliothèque commerciale à son atelier d’imprimerie montréalais, et par Thomas Cary, un Britannique de naissance, qui ouvrit à Québec en 1797 une bibliothèque surtout fréquentée par les Anglo-saxons : on y empruntait des gazettes américaines et européennes, à une période où les nouvelles européennes touchant la Révolution française avaient grand succès au Canada, et cette bibliothèque subsista jusqu’au milieu du XIXe siècle28.

La Nouvelle-France n’avait pas connu de bibliothèque publique. La seule mention de fondation d’une bibliothèque publique pendant toute la période de l’administration française figure dans le testament de l’évêque de Québec, Mgr de Pontbriand, décédé à Montréal en 1760. La Guerre de la conquête se prêtait mal à la fondation d’une telle institution, et les livres de l’évêque allèrent enrichir la bibliothèque déjà bien dotée des Sulpiciens montréalais29. La première véritable bibliothèque publique au Bas-Canada est la Bibliothèque de Québec/ The Quebec Library, dont l’initiative de la fondation revient au gouverneur britannique d’origine suisse, sir Frederick Haldimand. Dans ce Québec de 1779 où la mobilisation contre les colonies américaines en rébellion contre la Couronne était totale, la nouvelle bibliothèque devait servir d’instrument de propagande en faveur de la cause britannique, mais aussi de contrôle des idées auprès de l’élite des anciens et des nouveaux sujets du roi de Grande-Bretagne. Haldimand écrit à Londres que

l’ignorance des indigènes [les francophones] de cette colonie ayant été, comme je le comprends, la cause principale de leur mauvaise conduite et de leur attachement à des intérêts évidemment nuisibles à eux-mêmes, j’ai cherché à encourager une souscription pour une bibliothèque publique, où plus sont entrés qu’on ne l’aurait d’abord espéré. (…). J’espère qu’elle tendra grandement à promouvoir une meilleure coalition des sentiments et une union plus forte d’intérêts entre les vieux et les nouveaux sujets de la Couronne qu’il n’en a existé jusqu’ici30.

Cette bibliothèque dite « de souscription » reprenait un modèle populaire en Grande-Bretagne au début du XVIIIe siècle et qui fut implanté dans les colonies américaines vers 1750, notamment par Benjamin Franklin à la bibliothèque qu’il fonda avec d’autres citoyens à Philadelphie. Chaque citoyen intéressé pouvait devenir sociétaire, et un syndic élu veillait à l’administration et au fonctionnement de la bibliothèque. Le gouverneur Haldimand obtint même l’appui du clergé catholique de langue française, en dépit des réserves du supérieur sulpicien Montgolfier pour qui

dans tous ces établissements de l’imprimerie et de bibliothèque publique, quoiqu’ils aient en eux-mêmes quelque chose de bon, il y a toujours plus de mauvais que de bon, et qu’ils font plus de mal que de bien, même dans les lieux où il y a une certaine police pour la conservation de la foi et des bonnes mœurs…31

Le gouverneur avait besoin du clergé, et le clergé n’était pas en mesure d’affronter le gouverneur.

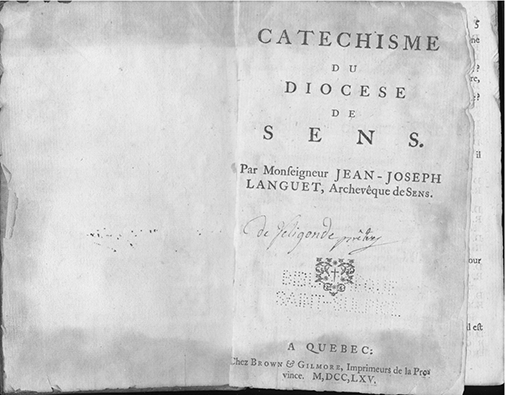

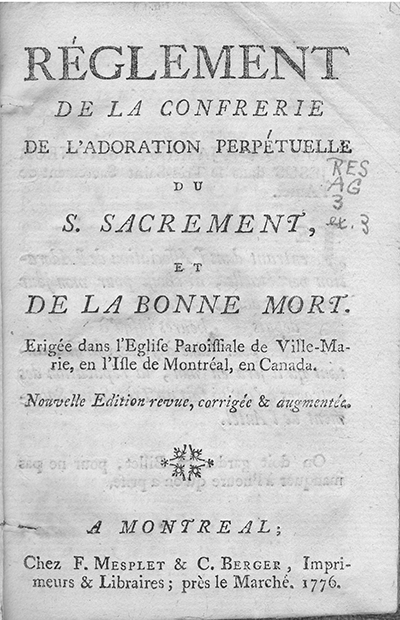

Dès les débuts du régime britannique, en plus de la venue de l’imprimerie, nous constatons une reprise du commerce du livre dans la vallée du SaintLaurent. Le besoin de livres, et surtout de livres en langue française, se faisait sentir après une longue période de guerre qui avait dévasté la colonie et diminué considérablement les importations. Il y a besoin notamment de livres religieux ; les imprimeurs Brown et Gilmore recevaient dès 1765 de l’évêché de Québec la commande d’impression du Catéchisme du diocèse de Sens à 2000 exemplaires, et l’année suivante, on demandait une réimpression au même tirage. De plus, ces imprimeurs recevaient des commandes du gouvernement, des marchands et du clergé pour divers travaux d’imprimerie, tels des formulaires, des ordonnances, des calendriers, des almanachs, des livres de piété. Il en est de même à Montréal où le premier travail d’imprimerie commandé à l’imprimeur libéral Fleury Mesplet l’a été par les Sulpiciens de la ville pour l’impression, en juillet 1776, du Reglement de la Confrerie. De l’adoration perpetuelle du S. Sacrement et de la bonne mort…32

Si l’on excepte la très faible production locale qui se vend à prix abordable, le livre d’importation européenne est un produit de luxe pour les plus nantis de la société. Un livre de France ou d’Angleterre peut représenter à l’achat le salaire de plusieurs semaines d’un journalier ou d’un ouvrier de la construction navale. Un prestige social certain est lié à son achat et à sa possession surtout dans une société coloniale pauvre et peu alphabétisée (à peine 40 % de la population à la fin du XVIIIe siècle). Cependant, l’influence de l’imprimé dépasse largement le cercle de ses rares propriétaires. En effet, la place publique, les cafés et les tavernes de la ville s’emplissent de la rumeur et de l’information véhiculée par les journaux, les pamphlets et les livres. Mais, au Bas-Canada, l’imprimé reste encore essentiellement un produit d’importation, et la production locale ne constitue qu’une portion infime de ce qui est en circulation. Compte tenu de l’hétérogénéité de la population au plan linguistique et religieux (Français, Écossais, Irlandais, Britanniques), l’importation vient de France, d’Angleterre et des États-Unis. L’origine des vendeurs de livres à Québec reflète l’origine ethnolinguistique de la population, principalement de la population alphabétisée. L’historien Claude Galarneau, qui a développé un programme de recherche sur le livre et la société à Québec de 1760 à 1859 a estimé la répartition de ces vendeurs de livres dans la capitale de la nouvelle colonie britannique de la façon suivante33 :

| Français | Anglais | Total | |

| 1764-1769 | 4 | 3 | 7 |

| 1770-1779 | 1 | 5 | 6 |

| 1780-1789 | 5 | 17 | 22 |

| 1790-1799 | 8 | 9 | 17 |

Au lendemain de la conquête britannique, il n’y a pas eu de coupure totale en ce qui concerne l’importation du livre français dans la nouvelle colonie de l’Amérique du Nord britannique. Pendant longtemps, on a cru à cette rupture du lien culturel entre la France et le Québec, c’est-à-dire, entre la conquête britannique en 1760 et le rétablissement des relations officielles sous Napoléon III par l’envoi de la frégate La Capricieuse du commandant de Belvèze dans les eaux du Saint-Laurent en 1855, profitant de l’entente cordiale franco-britannique lors de la Guerre de Crimée. Les recherches des dernières décennies en histoire culturelle, en histoire du livre et en histoire de la littérature ont montré que le système mercantiliste avait imposé l’intermédiaire de libraires londoniens pour les commandes françaises, mais que livres et journaux étaient acheminés au Québec avec un retard limité.

La rupture du lien culturel France-Québec et de la circulation du livre et des idées est un mythe éculé, même s’il est évident que le commerce du livre après 1760 fonctionnait selon une nouvelle donne et imposait le passage obligé par Londres34. On a constaté que les Canadiens étaient sans doute mieux informés de la situation française après 1763 qu’avant, malgré le changement d’allégeance, grâce surtout à l’imprimerie et à la presse périodique. Il en est de même pour la pénétration de l’imprimé français dans la vallée du Saint-Laurent, et on peut le vérifier par les journaux, par les catalogues de bibliothèques et par la correspondance relative aux achats de livres au Séminaire de Québec35. En plus des auteurs classiques (Boileau, Corneille, Molière, Racine), on recevait après 1763 Crébillon, Voltaire, Rousseau, Raynal, Montesquieu, Diderot, au point que l’évêque de Québec, Mgr Jean-François Hubert, dénonçait dans un mandement, en 1790 l’esprit de libre discussion qui s’était emparé des journalistes et des lettrés canadiens. On constate enfin que, si la Révolution française a ralenti l’importation de livres français, elle ne l’a pas arrêtée. Une analyse de 255 annonces contenant 13 187 titres, publiées dans les journaux de Québec de 1764 à 1839, montre que les ouvrages proposés aux lecteurs de la colonie viennent essentiellement d’Europe à plus de 80 %. La proportion de ceux en provenance d’Angleterre (40 %), de France (40 %) et des Etats-Unis (4 %) indique nettement que nous sommes dans un marché d’importation européen, où le livre en langue anglaise et en langue française est d’égale importance ; le livre canadien ne représente que 8 % de l’ensemble des titres et des ouvrages publiés surtout après l’année 180036. À la Nouvelle-France, petite colonie française privée des canaux normaux de publication et de diffusion du livre, succède une colonie britannique peuplée essentiellement de francophones, mais décapitée à cause de la Guerre de la conquête, du Traité de Paris et de l’exode d’une certaine partie de l’élite coloniale française.

Dans les décennies qui suivirent et principalement dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, il faut prendre en compte deux phénomènes importants de la vie culturelle du Bas-Canada37. La venue de nouveaux immigrés français (des ecclésiastiques, des artistes, des journalistes) stimule l’activité littéraire qui était anémique chez les francophones canadiens, et l’émergence d’une opinion publique chez ces mêmes populations, avec l’imprimerie, le journal, l’association volontaire et la Chambre d’assemblée instituée au Bas-Canada en 1791. Les Canadiens de langue française apprivoisent le parlementarisme en y inscrivant leur vouloir-vivre collectif. « Les hommes politiques francophones du Bas-Canada ont beaucoup investi dans le livre et la lecture. Ils l’ont fait pour donner un cadre et une légitimité à leur action, à leurs projets et à leurs discours » 38 : l’imprimé devient à la fois un moyen d’expression et une arme de combat.

1. Catéchisme du diocese de Sens / Par Monseigneur Jean-Joseph Languet, archevêque de Sens, À Québec, chez Brown & Gilmore, 1765. Collection Bibliothèque nationale du Québec.

2. Réglement de la Confrérie de l’adoration perpétuelle du S. Sacrement, et de la bonne mort. Erigée dans l’Eglise Paroissiale de Ville-Marie, en l’Isle de Montreal, en Canada, Montréal, F. Mesplet & C. Berger, 1776. Collection Bibliothèque nationale du Québec.

3. Histoire véritable et naturelle des mœurs & productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada, Paris, Florentin Lambert, 1664. Collection Bibliothèque nationale du Québec.

4. Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle-France en l’année 1633, Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1634. Collection Bibliothèque nationale du Québec.

5. Histoire et description générale de la Nouvelle-France, avec le Journal Historique d’un Voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique septentrionale, par le P. de Charlevoix, Paris, Rolin Fils, 1744. Collection Bibliothèque nationale du Québec.

6. Les Voyages du sieur de Champlain Xaintongeois, Capitaine ordinaire pour le Roy, en la marine, Paris, chez Jean Berjon, 1613. Collection Bibliothèque nationale du Québec.

____________

1 Marcel Trudel, Initiation à la Nouvelle-France, histoire et institutions, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 1968, pp. 142-159.

2 La relation du premier voyage a d’abord été publiée en italien en 1565 par Ramusio, puis en anglais par Florio en 1580, enfin en français par Raphaël du Petit-Val en 1598 : c’est ce dernier texte qui servit à Marc Lescarbot dans son Histoire de la Nouvelle-France contenant la navigation, découvertes & habitations faites par les François ès Indes occidentales & Nouvelle-France souz l’avœu & authorité de noz Rois Très-Chrétiens…, Paris, Jean Milot, 1609, 951p. La relation du deuxième voyage a été publiée en français dès 1545, mais sans nom d’auteur. Pour la relation du troisième voyage, nous ne possédons qu’une version anglaise incomplète faite par Hakluyt en 1600, d’après un document aujourd’hui perdu qu’il avait trouvé à Paris vers 1583. De plus, une traduction italienne des deux premières relations de Cartier a été faite à Venise chez Giunti en 1556, de même qu’une traduction anglaise en 1580 chez H. Bynmeman à partir de l’édition italienne. Pour plus de détails, voir Marcel Trudel, « Cartier, Jacques », Dictionnaire biographique du Canada, vol. I (1966), pp. 171-177, et Jacques Cartier, Relations, éd. critique par Michel Bideaux, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1986 (« Bibliothèque du Nouveau Monde »).

3 Les Voyages de Champlain ont été publiés par Charles-Honoré Laverdière, Œuvres de Champlain, 2e éd., Québec, Desbarats, 1870, 6 tomes en 4 vol. (réimpression de l’édition de 1866 détruite par un incendie) et H. P. Biggar à Toronto, de 1922 à 1936 en 6 volumes, en anglais avec texte original en français.

4 Les Relations des Jésuites qui constituent, en plus de récits missionnaires édifiants, un inventaire du Nouveau Monde, ont été publiées chez Sébastien Cramoisy, à l’exception de celle de 1637 qui parut à Rouen chez Jean Le Boullenger.

5 Paul Le Jeune et Jean de Brébeuf, Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle-France en l’année 1636 : envoyée au R. Père provincial de la Compagnie de Jésus en la Province de France, Paris, Sébastien Cramoisy, 1637, 501 p.

6 Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description de la Nouvelle-France, avec le Journal historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique septentrionale, Paris, Rolin fils, Pierre-François Giffard, Nyon fils, chez la veuve Ganeau, Didot, 1744, 4 vol.

7 Sur Boucher, voir le volume d’E. Mitchell, Messire Pierre Boucher (écuyer) seigneur de Boucherville 1622-1717, Montréal, Beauchemin, 1967, de même que la reproduction du texte de l’Histoire véritable et naturelle… (1664) publiée en 1964 par la Société historique de Boucherville, suivie de plusieurs études sur Boucher, son livre, ses accomplissements.

8 Sur ces bibliothèques, voir Antoine Roy, Les Lettres, les sciences et les arts au Canada sous le régime français, Paris, Jouve, 1930 ; Antonio Drolet, Les Bibliothèques canadiennes, 1604-1960, Montréal, Cercle du livre de France, 1965 ; et André Beaulieu, La Première bibliothèque canadienne : la bibliothèque des Jésuites de la Nouvelle-France, Ottawa, Bibliothèque nationale du Canada, 1972. La reconstitution de la bibliothèque du Collège des Jésuites d’André Beaulieu a été complétée par les travaux de Claude Pariseau, La Bibliothèque du Collège de Québec, Montréal, McGill University, Graduate School of library science, 1972, et de Paul-Émile Filion, « La première bibliothèque canadienne ; historique et contribution à l’inventaire du fonds », dans Georges-A. Chartrand, éd., Livre, bibliothèque et culture québécoise, Montréal, ASTED, 1977, vol. I, pp. 273-298. Sur la bibliothèque du Conseil supérieur, voir François Melançon, « La bibliothèque du Conseil supérieur de Québec (1717-1760) : formation et contenu », Mens. Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. V, no 2 (printemps 2005), pp. 277-305.

9 Monique Laurent, Le Catalogue de la bibliothèque du Séminaire de Québec, mémoire de D.E.S. (histoire), Québec, Université Laval, 1973, et Antonio Drolet, « La bibliothèque du Séminaire de Québec et son catalogue de 1782 », Le Canada français, t. 28, n° 2 (octobre 1940), pp. 261-266.

10 François Melançon, « Le livre en Nouvelle-France », dans Patricia L. Fleming, Gilles Gallichan et Yvan Lamonde, dir., Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (ci-après HLIC), I, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2004, pp. 49-51. Voir aussi, du même auteur, « La circulation du livre au Canada sous la domination française », Papers of the Bibliographical Society of Canada/ Cahiers de la Société bibliographique du Canada, vol. 37, n° 2 (1999), pp. 35-58.

11 Bacqueville de la Potherie, Claude-Charles Le Roy, dit –, Histoire de l’Amérique septentrionale, Paris, Jean-Luc Nion et François Didot, 1722, 4 vol.

12 François Melançon, « Le livre en Nouvelle-France », dans HLIC, I, p. 50-51.

13 Le Bulletin de recherches historiques (BRH), vol. 1-69 (1895-1967) reproduit les inventaires après décès de plusieurs possesseurs de bibliothèques, en indiquant les livres possédés. Nous y retrouvons notamment ceux de Joseph-Étienne Nouchet (BRH, vol. 24 (1918), pp. 285-288), Louis de Villeray (vol. 28 (1922), pp. 178-180), Nicolas Boucher (vol. 30 (1924), pp. 157-159) et Bernard-Sylvestre Dosque (vol. 42 (1936), pp. 310-313. Pour l’inventaire des livres de Michel Sarrazin, voir la publication de Gilles Proulx, Les Bibliothèques de Louisbourg, Forteresse de Louisbourg, Ottawa, Parcs Canada, Ministère des affaires indiennes et du Nord, 1974, p. 98-105. Voir aussi Marcel Lajeunesse, « Les bibliothèques personnelles et la bibliophilie », dans HLIC, I, p. 215-219.

14 Cameron Nish, François-Étienne Cugnet, 1719-1751 : entrepreneur et entreprises en Nouvelle-France, Montréal, Fides, 1975.

15 Jean-Claude Dubé, Claude-Thomas Dupuy, intendant de la Nouvelle-France, Montréal, Fides, 1969.

16 Jean-Claude Dubé, « Les intendants de la Nouvelle-France et la République des lettres », Revue d’histoire de l’Amérique française, 29, n° 1 (1975), pp. 31-48. Voir aussi Dubé, Les Intendants de la Nouvelle-France, Montréal, Fides, 1984.

17 Antoine Roy, « Ce qu’ils lisaient », Cahiers des Dix, 20 (1955), pp. 199-215.

18 Mario Robert, Le Livre et la lecture dans la noblesse canadienne, 1670-1764, Mémoire de maîtrise ès arts (histoire), Université du Québec à Montréal, 2000. Voir aussi son article « Le livre et la lecture dans la noblesse canadienne 1670-1764 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 56, no 1 (2002), pp. 3-27.

19 Michel Marion, Les Bibliothèques privées à Paris au milieu du XVIIIe siècle, Paris, Bibliothèque nationale, 1978, pp. 97-105.

20 François Melançon, « Le livre en Nouvelle-France », dans HLIC, I, pp. 52-53.

21 André Beaulieu, La Première bibliothèque canadienne, p. 12.

22 Jacques Fournier, La Bibliothèque des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec ; étude d’un fonds ancien, Mém. maîtrise en bibliothéconomie, Université de Montréal, 1983, pp. 36-37.

23 François Melançon, « Le livre en Nouvelle-France », dans HLIC, I, p. 53.

24 Auguste Gosselin, L’Église du Canada depuis Monseigneur de Laval jusqu’à la Conquête, Québec, Laflamme & Proulx, 1914, vol. III, p. 238.

25 John Hare, Jean-Pierre Wallot, « Les imprimés au Québec (1760-1820) », in Yvan Lamonde, dir., L’Imprimé au Québec, aspects historiques, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1983, pp. 77-125. Pour plus de détails sur les premiers imprimés canadiens, voir Milada Vlach, Yolande Buono, Catalogue collectif des impressions québécoises, 1764-1820, Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 1984.

26 John Hare et Jean-Pierre Wallot, art. cité.

27 Fernande Roy, Histoire de la librairie au Québec, Montréal, Léméac, 2000, pp. 16-17.

28 Gilles Gallichan, Bibliothèques et culture au Canada après la Conquête, 1760-1800, Mém. maîtrise en bibliothéconomie, Université de Montréal, 1975, pp. 45-69. Sur Fleury Mesplet, voir Jean-Paul de Lagrave, Fleury Mesplet (1734-1794), imprimeur, éditeur, libraire, journaliste, Montréal, Patenaude éditeur, 1985.

29 « Dépôt du testament de feu Monseigneur de Pontbriand, évêque de Québec, 2 juin 1760 », Rapport des archives de la province de Québec, 1957-1958 et 1958-1959, p. 362. Voir aussi Bulletin de recherches historiques, 47 (1941), pp. 312-313.

30 Lettre de Frederick Haldimand à Richard Cumberland, 2 mars 1779, citée dans Antonio Drolet, Les Bibliothèques…, pp. 89-90. Pour plus de renseignement sur cette bibliothèque, voir Gilles Gallichan, « Bibliothèque et culture après la Conquête », dans Georges-A. Chartrand, ouvr. cité, vol. I, pp. 303-306.

31 Lettre d’Étienne Montgolfier à Mgr Jean-Olivier Briand, évêque de Québec, 25 avril 1779, Archives de l’Archevêché de Québec, V.G. V-61.

32 Voir à ce sujet Maurice Lemire, dir., La Vie littéraire au Québec, 1764-1805, Québec, Presses de l’Université Laval, 1991, pp. 213-219.

33 Claude Galarneau, « Livre et société à Québec (1760-1859). État des recherches », dans Yvan Lamonde, éd., L’Imprimé au Québec. Aspects historiques, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1983, p. 135.

34 Marcel Lajeunesse « Le livre dans les échanges sulpiciens Paris-Montréal au cours de la première moitié du XIXe siècle », dans Claude Galarneau, Maurice Lemire, dir., Livre et lecture au Québec (1800-1850), Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1988, pp. 136-140.

35 Claude Galarneau, La France devant l’opinion canadienne, 1760-1815, Préface d’André Latreille, Québec, Presses de l’Université Laval, 1970, p. 85.

36 Réjean Lemoine « Le commerce du livre et la lecture à Québec avant 1837 », dans Yvan Lamonde, Gilles Gallichan, dir., L’Histoire de la culture et de l’imprimé. Hommages à Claude Galarneau, Québec, Presses de l’Université Laval, 1996, pp. 164-165. Sur ce sujet, il faut consulter aussi Claude Galarneau, « Les métiers du livre à Québec (1764-1859) », Cahiers des Dix, 43 (1983), pp. 143-165.

37 Maurice Lemire, La Vie littéraire au Québec…, p. 385.

38 Gilles Gallichan, Livre et politique au Bas-Canada, 1791-1849, Sillery, Septentrion, 1991, p. 456.