Pistes pour une histoire de l’édition juridique française sous l’Ancien Régime

Yves-Bernard BRISSAUD

Ancien maître de conférences d’histoire du droit à l’université de Poitiers

I- L’ÉDITION JURIDIQUE : UNE TERRA INCOGNITA DANS L’HISTOIRE DE L’ÉDITION FRANÇAISE

1) La révolution de l’imprimé l’émergence d’une logique éditoriale et ses incidences sur l’édition du livre juridique

La révolution technologique constituée par l’invention de la typographie, en ouvrant à l’infini les possibilités de multiplier les textes écrits, a donné naissance à de nouveaux métiers liés à cette action complexe qu’est l’édition d’un livre. Antérieurement, le client et commanditaire, dans une relation bilatérale, pouvait convenir, avec un copiste, d’un texte à reproduire et d’un prix. Dans la mesure où l’artisan avait correctement réalisé le calcul très simple consistant à additionner le prix de sa matière première et de sa main-d’œuvre, tout se passait bien pour lui.

L’imprimerie allait bouleverser ce processus de négociation de gré à gré en obligeant l’éditeur1 à prendre des initiatives et des risques personnels. Pour gagner un maximum d’argent, il doit produire un maximum d’exemplaires au moindre coût unitaire, ce qui nécessite au départ une mise de fonds importante. Mais la rentabilité de son investissement est soumise à un ensemble de facteurs subtils qui l’obligent à bien évaluer la demande, à la fois au plan intellectuel – quelle est l’étendue du besoin culturel? – et géographique: quelle pourra être sa zone de diffusion et de combien de points de vente aura-t-il besoin ? Même s’il a réfléchi à ces deux questions, la rentabilité de son entreprise pourra être mise à mal par la présence de produits concurrents, notamment ceux en provenance de presses étrangères. À ces facteurs généraux se combinent les facteurs particuliers liés à la discipline qu’il a choisi de cultiver. Il n’envisagera pas de la même façon l’édition d’un livre de piété à succès, dont le public est a priori illimité, et d’un livre ne pouvant intéresser qu’une catégorie professionnelle déterminée, limitée par nature, ce qui est le cas dans l’édition juridique.

Or ce dernier type d’édition va dès le début, sans doute plus encore que tout autre domaine, illustrer tous ces aléas. Au chapitre des avantages commerciaux : si la clientèle est limitée, ses besoins sont homogènes et le goût personnel intervient peu dans l’achat. Tout homme de loi doit impérativement constituer sa bibliothèque des mêmes livres de base. Ces livres ne se démodent que lentement, certains restant directement utiles plusieurs décennies, et parfois jusqu’à un ou deux siècles. Un stock de livres de droit est donc une valeur sûre à long terme, ce qui limite les risques. Au chapitre des inconvénients : les livres de base que sont les corpus, les coutumiers généraux, les recueils d’ordonnances ou d’arrêts sont nécessairement de grands formats, le plus souvent in-folio, qui demandent de très importantes mises de fonds débouchant sur des prix de vente élevés, les plus élevés de tous les secteurs éditoriaux. Ce prix, s’il n’est pas de nature à effrayer un riche parlementaire, est hors de portée d’un robin de moindre volée.

2) Un champ de recherche quasiment vierge malgré son importance

C’est donc tout un ensemble de paramètres qui va caractériser l’édition juridique dont nous entreprenons de survoler l’histoire depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à la Révolution française. Entreprise difficile, car si les ouvrages et les travaux érudits consacrés à l’histoire du livre en général sont innombrables et la quantité de bibliographies immense2, ceux consacrés au livre juridique sont quasi inexistants. S’il est naturel que la spécialisation restreigne le champ des ouvrages de référence, il paraît pour le moins étrange que tous les domaines de l’activité éditoriale aient pu faire l’objet dans le passé de publications et de bibliographies plus ou moins nombreuses, à l’exception du seul droit.

Comment ne pas s’étonner que l’immense production juridique antérieure à la Révolution n’ait suscité, en tout et pour tout, qu’une seule bibliographie, et encore à peine digne de ce nom, celle que donna en 1772 Armand-Gaston Camus, en annexe de son traité sur la profession d’avocat ?3 En effet ses éditions successives et en dernier lieu la cinquième, revue et augmentée en 1832 par André-Marie Dupin, restèrent fidèles à l’idée limitativement utilitaire de départ, révélée sans ambiguïté dans le titre même : donner aux futurs praticiens la liste des « livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître » pour exercer au mieux leur métier. Si elle put être fort utile aux manieurs de procès du temps, cette bibliographie, qui n’en est pas une véritable, ne l’est guère aux bibliophiles modernes. Elle mentionne en effet les lieux d’édition et leurs principales dates, mais elle ignore généralement les éditeurs, transcrit les titres de façon approximative, fourmille d’erreurs et souffre par définition de trop nombreuses lacunes. Il faut pourtant s’en contenter aujourd’hui encore, l’ancienne jurisprudence n’ayant jamais trouvé ni son Brunet4, ni surtout son Grandin5. Si l’on excepte quelques très rares et bien incommodes bibliographies spéciales6, il a fallu attendre 1975 pour que l’honneur de bibliographe des historiens du droit fût partiellement lavé grâce à André Gouron et Odile Terrin, auteurs d’une fort utile bibliographie des coutumes de France7. Hélas, à notre connaissance, ils n’ont point fait encore d’émules et ce n’est que la seule section II du titre VII du « Camus et Dupin » qui a pu être ainsi retraitée avec bonheur.

Ce déficit a une première explication technique. Le nombre de bibliographies et d’études sur une classe déterminée de livres est directement proportionnel à l’intérêt que les bibliophiles ont pris à collectionner ce type de livres. Les livres de droit n’ont pas suscité dans le passé et ne suscitent guère dans le présent l’intérêt passionné de vrais bibliophiles comme ont pu le faire la littérature, la médecine, les sciences, la chasse, la gastronomie, etc.8 Ils n’ont donc pas été étudiés pour eux-mêmes. Quant à une possible explication psychologique, osons hasarder que les hommes de droit n’aiment pas d’amour les livres de droit. Leurs bibliothèques sont des lieux de travail et non de plaisir. Leur réalisme les éloigne de la tentation du fétichisme qu’implique toute idée de collection. Ils en apprécient le contenu, mais restent indifférents au support lui-même. Nous avons connu des médecins tremblant d’émotion devant un bel Ambroise Paré, des lettrés en transe devant un Ronsard, des cuisiniers se saignant pour acquérir un Don de Comus, nous peinons à imaginer un magistrat contemporain, à défaut de l’avoir rencontré, caresser amoureusement le vélin doré d’un vieux Tiraqueau !9 Cela n’empêche point l’histoire du droit d’être bien vivante comme en témoignent l’existence, depuis 1855, d’une toujours active Revue historique de droit français et étranger et une multitude de manuels et de traités assortis d’un solide et érudit appareil bibliographique, notamment celui, utile entre tous, de Jean-Baptiste Brissaud10. Mais tout se passe comme si l’étude des livres juridiques n’était qu’un chapitre tout à fait accessoire de la bibliographie en général et non une spécialité propre aux juristes11. Aussi, hors de notre modeste expérience personnelle de bibliophile, devrons-nous compter avant tout sur les historiens du livre12, et non sur ceux du droit, pour recueillir ici et là les informations utiles à notre propos, dans l’attente de la thèse qu’il faudra bien qu’un jour l’un d’eux consacre à cette terra incognita qu’est l’édition juridique.

II- LE DIFFICILE DÉMARRAGE AU TEMPS DES INCUNABLES

Il ne faut guère compter, pour la période 1460-1500, berceau de l’imprimerie, sur de trop rares documents d’archives pour nous renseigner avec précision sur la fabrication et la diffusion des livres juridiques. On peut néanmoins se faire quelque idée du nombre d’éditions produites et de la localisation des principaux centres de production en inventoriant et en analysant le contenu des grands catalogues d’incunables qui recensent les centaines de milliers d’exemplaires parvenus jusqu’à nous et conservés dans les principales bibliothèques du monde13.

Mis au point en Allemagne au milieu du XVe siècle, l’art de la typographie en caractères mobiles va utiliser d’abord sa puissance reproductrice pour multiplier des textes religieux : Bible et Psautier. Les premiers grands textes juridiques publiés ne s’éloignent pas directement de ce domaine, puisqu’il s’agit de droit canonique : les Constitutions de Clément V en 1460, et les Décrétales de Boniface VIII en 1465. Les Institutes de Justinien suivent de près en 1468. Ces trois ouvrages d’importance, publiés avant même que le premier atelier d’imprimerie ne soit installé en France (1470), sortent du berceau de l’imprimerie : l’atelier de Johann Fust, ancien associé de Gutenberg, et de son gendre Peter Schœffer, à Mayence. Il s’agit de textes anciens qui, à l’époque précédente, avaient déjà fait l’objet d’une large diffusion sous forme manuscrite et étaient donc susceptibles d’une forte demande. Les éditions allaient s’en succéder et se multiplier, produites par diverses presses allemandes et italiennes. Les grandes caractéristiques de l’édition juridique, qui allaient se perpétuer pendant plus d’un siècle, sont ainsi bien marquées dès le départ. D’une part, le droit canon semble bénéficier de tirages et donc d’un potentiel de diffusion supérieur au droit romain. D’autre part, les textes de base anciens, c’est-à-dire antérieurs au XVe siècle, paraissent faire l’objet de tirages supérieurs à ceux des textes contemporains. L’édition italienne, avec en tête Venise, domine largement, suit l’édition germanique et, bien à la traîne, la France. Il faudra du temps pour que les textes de droit moderne prennent toute leur place et que les presses françaises soient capables de s’imposer face à leurs concurrentes.

À l’époque où les centres d’imprimerie se multiplient dans toute l’Europe, vers 1470, la production juridique se répartit en effet entre l’Italie, qui joue le rôle moteur avec, en tête, Venise et Rome, puis Bologne, Milan, Pavie, Naples et Pérouse, et l’aire germanique avec Mayence, Strasbourg et Bâle. Les pays germaniques sont les plus gros producteurs de droit canon, l’Italie de droit romain, ce qui ne veut pas dire que les contrées germaniques soient de moindres consommatrices de droit romain. En effet, l’Italie y exporte une partie de sa production, affirmant en ce domaine un rayonnement commercial international qui perdurera. Par contre, l’Italie se montre imperméable à la pénétration de la production extérieure. La France, pour l’heure, reste en retrait.

Au cours de la décennie suivante la production de l’Italie du Nord s’accroît aux dépens de celle de l’Italie du Sud et un phénomène de concentration donne à Venise, à la fin du siècle, avec 63% de la production, le quasi-monopole de l’édition des textes de base14. Mais comme ce type d’édition a tendance à stagner en raison de la saturation du marché15, les autres centres de moindre importance d’Italie du Nord, d’Allemagne et de France, vont choisir de se reconvertir en développant un secteur juridique jusque-là moins rentable, celui des textes récents ou nouveaux dont Venise, qui sélectionne sévèrement les seuls ouvrages susceptibles d’une large diffusion, ne produit que 40% des titres. Installés près des centres universitaires, ces éditeurs secondaires compenseront par la multiplication des textes, adressés à une clientèle de proximité, la faiblesse de leurs tirages. Ils ne cesseront plus, au cours du siècle suivant, de développer ce secteur, créant ainsi les conditions de la naissance d’une véritable édition nationale. Dans ce contexte nouveau, les éditeurs français joueront d’autant plus facilement leur rôle que beaucoup d’importants éditeurs allemands, qui tiraient à un grand nombre d’exemplaires, abandonnent le terrain juridique. Il faut en effet préciser que, sur le plan strictement commercial, si l’on en juge par la progression globale, le livre juridique est loin d’être le plus porteur des secteurs éditoriaux. Son taux de croissance est toujours inférieur au taux général. Comparé aux autres textes latins destinés aux lettrés, dont le taux va doubler, le sien n’augmentera que de 25%.

L’espace se dégageant, une autre ville, géographiquement bien située sur les grands axes commerciaux européens, Lyon, entreprend, à la fin du siècle, de concurrencer l’Italie, notamment grâce à l’initiative de marchands qui, ayant compris qu’il s’agissait là d’un domaine porteur, mènent une politique commerciale agressive. Le cas de Barthélemy Buyer, qui tenait à la fois de l’état de clergie et de celui de marchand et devint aussi éditeur, est éloquent à cet égard16. Fils d’un docteur ès lois, il alla étudier à Paris, fut reçu bachelier en droit, revint à Lyon prendre la direction d’une des plus importantes maisons de commerce du temps et eut, le premier, l’ingénieuse idée d’ajouter un comptoir de librairie à son commerce principal. Il installa une presse dans sa propre habitation vers 1472 et fut bientôt à la tête d’une véritable maison d’édition rayonnant dans tout le Midi de la France et le Sud-Ouest, avec, en même temps, une antenne à Paris. Son exemple fut suivi par plusieurs autres grands marchands qui, comme lui, pratiquèrent le commerce du livre et exportèrent au dehors, non seulement leurs propres publications, mais celles de leurs confrères. Son œuvre maîtresse fut son Commentaire de Bartolus de Saxoferrato sur le Corpus juris civilis, qu’il produisit à l’aide d’une équipe de « cinq jurisconsultes éminents (…) très éloquents et très célèbres » en 1481-1482, en 8 vol. in-folio. Malgré tout il abandonna ce type d’éditions pour se spécialiser dans des ouvrages plus « populaires », qui le mettaient mieux à même de lutter contre la concurrence des imprimeurs étrangers, surtout allemands, lesquels étaient de plus en plus nombreux à s’installer à Lyon même. Ce sont ces derniers, les Husz, Reinhard, Sybert, Wensler, qui allaient développer la publication des livres de droit : les deux Corpus, les Lecturae des grands jurisconsultes, les Practicae, etc.17

Le nombre des éditions juridiques lyonnaises finit bientôt par égaler celui produit par Venise, avec toutefois une différence de taille : les tirages sont beaucoup plus modestes, inférieurs de l’ordre de 75%. Le taux de réédition d’un même texte étant plus élevé en France qu’ailleurs, ce double phénomène s’explique par le fait que les éditeurs français, moins bien armés en matière de diffusion, cherchaient à limiter les risques en fractionnant les coûts. Au lieu d’imprimer un livre à mille exemplaires à écouler en cinq ans, ils préféraient l’imprimer à deux cents exemplaires à écouler annuellement, et le retirer dès que besoin, faisant porter le risque principal sur le seul coût de la composition et évitant que ne s’y ajoute celui du tirage et du papier en cas de surtirage dû à une mévente éventuelle. Ainsi conçue, la production française de livres juridiques, qui se développe d’ailleurs dans un mouvement général d’augmentation de la production destinée aux lettrés, multipliée par quatre en dix ans, connaît un accroissement considérable mais qui, rapporté à sa part de marché, reste modeste : seulement 15% à la fin du siècle.

III- PRÉDOMINANCE DU DROIT SAVANT DANS LA LITTÉRATURE JURIDIQUE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIe SIÈCLE

1) Les sources principales de la matière juridique

Le début du XVIe siècle va être décisif pour les progrès de l’édition française. La consommation générale de livres, y compris de livres juridiques, s’accroît alors considérablement, ce qui permet aux éditeurs de disposer d’un marché suffisamment vaste pour se lancer. Ils vont être en mesure d’imprimer sans trop de risques des textes qu’on ne pouvait trouver jusque-là que dans des éditions étrangères et inverser le taux d’autocouverture du marché national. Base de l’enseignement et de la réflexion doctrinale, droit romain et droit canonique vont constituer, pendant une bonne moitié du XVIe siècle, le gros de la production éditoriale juridique18. Leur importance intellectuelle, mais aussi quantitative, nécessite qu’on revienne rapidement sur leurs principales sources, dont on peut résumer comme suit les grandes étapes.

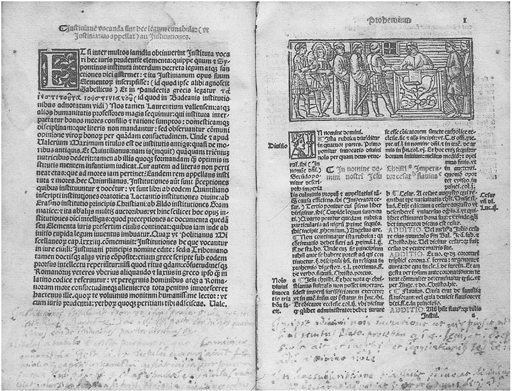

Les textes de droit romain, émanés pour l’essentiel de l’activité législative et compilatoire de l’empereur Justinien, étaient classés sous le nom de : 1) Code, recueil des constitutions impériales de ses prédécesseurs et de lui-même, divisé en douze livres ; 2) Digeste ou Pandectes19, réunion revue et corrigée des traités de tous les jurisconsultes antérieurs distribuée en cinquante livres et quatre cent vingt-deux titres ; 3) les Institut(e)s (ou Institutiones, Instituta, Elementa), abrégé des grands principes de droit destiné aux débutants ; 4), les Novelles, ou réunion des nouveaux édits impériaux parus postérieurement à la codification précédente. D’abord publiées en grec, elles furent traduites en latin après la mort de Justinien, donnant naissance à une version Vulgate qualifiée par la suite d’Authentique (c’est-à-dire de version originale) pour la distinguer d’un abrégé en latin réalisé vers 570 par un antécesseur de Constantinople, Julien, désigné sous le nom d’Epitome. À ces textes de base, d’autres textes subséquents allaient s’ajouter dont les Libri Feudorum ou lois féodales des Lombards. Classés aux XIe et XIIe siècles, par les jurisconsultes de l’école de Bologne, tous ces ouvrages furent réunis en un ensemble devenu désormais immuable dans son ordre de publication mais qui n’allait néanmoins cesser de grossir du fait des travaux de ses commentateurs.

En effet les textes avaient fait l’objet de multiples notes ou gloses qui s’étaient accumulées en marge ou entre les lignes des manuscrits. Elles avaient été fixées au XIIIe siècle dans une version définitive par Accurse, qualifiée de Grande Glose pour la différencier des gloses postérieures qui avaient continué à fleurir dans un processus sans fin aboutissant à faire gloser la glose de la glose. À cette école de glossateurs, surtout préoccupés de reconstituer la législation de Justinien, succédèrent aux XIVe et XVe siècles des commentateurs menés par Bartole (Bartolus de Saxoferrato), qui eurent le souci d’adapter le droit romain aux nécessités contemporaines. Abandonnant la glose, ils multiplièrent les traités avec une prolixité non moindre, alignant d’interminables colonnes d’arguments contraires. Au XVIe siècle enfin, les humanistes, revenant aux sources de la langue, de la littérature et de la culture antiques, donnèrent naissance à une nouvelle école dite historique, menée par Jacques Cujas, elle-même féconde en nouvelles et impressionnantes publications. Celle de Denis Godefroy (Gothofredus), parue à Lyon en 1583 en quatre volumes in-4° chez Barthélemy Honorat, devait faire date sous le titre général de Corpus juris civilis, lequel titre devait désormais être définitivement retenu pour désigner l’ensemble du droit civil romain, textes originaux et compléments divers. Ce droit romain, considéré comme droit commun, s’appliquait directement dans les territoires du Saint-Empire romain germanique, l’Italie et la partie méridionale de la France, immense zone de diffusion qui suffit à elle seule à expliquer la supériorité en ce domaine des presses étrangères…

Quant au droit canonique, il avait aussi le statut de droit universel en s’appliquant à tous les fidèles de l’Église romaine. Il concernait non seulement les matières spirituelles à proprement parler, mais toute matière touchant de près ou de loin à la morale, dont le droit de la famille, qui reposait sur le mariage défini comme sacrement. Le droit canonique, largement influencé par le droit romain dont il avait adopté, voire perfectionné, nombre de solutions techniques, notamment celles issues du droit des obligations, avait pour sources les Saintes Écritures, les canons des conciles et les décrétales pontificales. Mis en ordre au XIIe siècle à la suite de la réforme grégorienne, une vaste compilation en fut présentée sous forme raisonnée dans le Concordia discordantium canonum ou Décret de Gratien, qui devint dès lors le manuel de base de l’enseignement du droit canonique d’abord à Bologne, puis dans toutes autres universités20 (Cf. pl. 4). Cela lui valut abondance de gloses et quantité d’éditions. L’activité législative de l’Église se poursuivant, les décrétales postérieures firent l’objet de nouvelles compilations que le pape Grégoire IX rendit caduques en 1234 en donnant une collection unique, divisée en cinq livres, de tous les textes qui n’étaient pas au Décret. En 1298 Boniface VIII la revit et la compléta, lui donnant le nom de Sexte. Clément V, en 1313, réunit en un recueil ses propres décrétales qui prirent le nom de Clémentines. Ultérieurement les décrétales qui ne figuraient pas dans ces différents recueils, ou Extravagantes, furent fixées en 1500 par l’éditeur français Jean Chappuis. Cette suite de cinq grands textes fut, comme le Corpus juris civilis, réunie en un ensemble désormais immuable, qualifié de Corpus juris canonici et présenté de la même façon, avec gloses marginales accompagnant le texte principal, généralement publié en trois volumes in-folio. Ses éditeurs, ses techniques de publication et sa diffusion ne différèrent guère de celles du droit civil21.

Le Corpus juris civilis se présente au XVIe siècle et continuera à se présenter au siècle suivant à peu près inévitablement en cinq ou six volumes in-folio, les trois premiers pour le Digeste divisé en trois parties : le Digestum vetus, l’Infortiatum22 et le Digestum novum, le quatrième pour le Codex, les cinquième et sixième pour les Institutes, les Novelles, les Authentiques, le Livre des fiefs et certaines Constitutions d’empereurs allemands, le tout agrémenté de gloses, relativement stables dans leur présentation, mais aussi de notes et de commentaires qui ne cesseront de grossir les éditions successives (plus, éventuellement, un volume de tables générales). Comme les hommes de loi sont, à l’égard du droit romain, d’une inépuisable curiosité doublée d’une grande prolixité, les presses vont en profiter à plein et multiplier à plaisir les éditions.

La plupart de celles-ci, comportant plusieurs milliers de pages à multiples colonnes d’inégale importance, alternant gros et petits caractères, lettres italiques et romaines23, encres rouges et noires, voire initiales coloriées, constituent d’étonnants chefs-d’œuvre de l’art typographique qui n’ont pas d’équivalent dans d’autres domaines, si l’on excepte bien entendu les livres d’heures dans lesquels l’aspect esthétique était volontairement cultivé. Ce sont d’ailleurs les rares ouvrages juridiques capables d’émouvoir les anciens collectionneurs et bibliophiles, notamment la superbe édition avec le commentaire d’Accurse donnée à Paris en 1576 par Sébastien Nivelle, classée par Brunet au rang des chefs-d’œuvre de la typographie française24.

Certains éditeurs s’étaient même cantonnés dans les grands formats juridiques à la quasi-exclusion de toute autre production, pourtant plus facile. Ce fut le cas de l’imprimeur lyonnais d’origine poitevine François Fradin, qui se spécialisa à tel point dans l’impression de volumineux corpus et autres livres de jurisprudence que le qualificatif de « fradins » fut attribué à tous les ouvrages de droit de format in-folio et conservé à Lyon pendant plusieurs siècles (Cf. pl. 1). Sa production, d’une remarquable qualité formelle et qui fut répandue sur tous les marchés de l’Europe, est en effet stupéfiante. Entre 1509 et 1521, puis 1527 et 1537, il ne se passe pas d’année sans qu’il imprime un Corpus juris canonici en trois volumes in-folio ou un Corpus juris civilis en six volumes in-folio, voire les deux à la fois25.

2) Les pratiques éditoriales

Des initiatives comme celles de Fradin ne pouvaient néanmoins se multiplier sans difficulté ni péril en raison des investissements considérables à engager. Comme d’autre part l’inépuisable fécondité qui caractérisait la jurisprudence entraînait la nécessité de publier des ouvrages de plus en plus gros et à la tomaison de plus en plus abondante, les libraires durent par la force des choses mettre leurs ressources en commun, à la fois pour augmenter leurs capacités et diminuer leurs risques. Tout au long du XVIe siècle, les associations les plus variées et les plus fluctuantes allaient se multiplier. Généralement deux ou trois libraires s’associaient pour publier et commercialiser ensemble tel ou tel ouvrage, pour une durée limitée qui n’excédait pas quelques années. Mais quand l’entreprise était particulièrement importante, le groupement devait être à la mesure du but à atteindre et pouvait comprendre de nombreux associés, concerner un ensemble considérable d’ouvrages et s’étendre sur des années, voire des décennies. C’est ce qui allait se produire à Lyon avec de grands regroupements aboutissant à la Compagnie des libraires de Lyon, laquelle, pendant tout le siècle, se donnera pour mission principale d’éditer des livres de jurisprudence – et ceci justifie que nous nous étendions un peu sur son histoire26.

La première grande association, qui regroupe Jacques Saccon, Aymon de La Porte, Simon Vincent, Jean et Jacques Huguetan et Martin Boillon, publie entre 1509 et 1519 au moins quinze éditions représentant une quarantaine de volumes, la plupart in-folio. À deux exceptions près, toutes traitent de droit, essentiellement des Corpus juris civilis et des Corpus juris canonici enrichis de commentaires principalement italiens, ce qui semble au départ destiner avant tout cette production à la clientèle du Midi et de la péninsule. Par la suite, tout en conservant une solide base italienne, la palette d’auteurs et de commentateurs s’étendra, marquant une volonté d’élargissement de la diffusion.

En 1520, une seconde compagnie remplace la précédente et comprend Aymon de La Porte, Luxembourg de Gabiano, Antoine Vincent, Jacques Giunta, Vincent de Portonariis. Elle se subdivise en deux sociétés, l’une dite des Lectures, spécialisée dans la publication des commentaires, l’autre dite des Textes. De 1519 à 1542, ces deux compagnies jumelles produisent au moins trente éditions représentant cent huit volumes ; comme précédemment, romanistes et canonistes sont à la source de la majorité de ces éditions. En 1541, la Compagnie des lectures est dissoute et reconstituée aussitôt avec des statuts renouvelés pour donner naissance à la troisième Compagnie des libraires, dite Grande Compagnie. Elle se réserve le monopole de l’impression et de la vente de certains ouvrages, généralement du droit et plus spécialement des commentaires. Ce faisant, chaque associé s’engage à ne pas mettre sous presse pour son compte personnel les mêmes textes que la Compagnie et à ne pas favoriser leur impression par des tiers. De tels engagements sont dictés par un évident réalisme, le succès commercial de ce genre d’entreprise passant aussi par l’élimination de la concurrence. C’est ainsi que la Compagnie cherche les moyens de lutter contre les frères Senneton qui éditent les mêmes textes, et qu’elle ne trouve finalement pas de meilleur moyen de résoudre ce problème qu’en les intégrant en son sein.

En revanche, l’un des plus importants libraires lyonnais, Guillaume Rouillé, lui-même très gros producteur d’ouvrages juridiques, réussit avec succès à faire front. Ayant succédé à Dominique de Portonariis, son beau-père, il essaye en vain de prendre la suite, au sein de la Compagnie, du frère de ce dernier, Vincent, qui en fut l’un des fondateurs. N’y parvenant pas, il entre en concurrence avec la Compagnie en employant la même méthode, celle de l’association. Il partage avec ses confrères un grand nombre de publications et se trouve lui-même au centre de nombreuses petites associations destinées à partager les risques commerciaux. Les guerres de Religion lui permettent même de triompher un temps par suite du départ, pour cause d’hérésie, d’une partie des membres de la Compagnie des libraires. Rouillé peut alors se lancer seul dans la publication de grands ouvrages de jurisprudence, achetant plusieurs privilèges accordés aux Senneton passés à Genève, dont ceux d’auteurs alors aussi fameux qu’André Tiraqueau et Jacques Rebuffi27. Ce triomphe est cependant sans lendemain durable car la lutte se termine finalement par la faillite des successeurs de Rouillé et l’absorption, au XVIIe siècle, de leur fonds par la puissante Compagnie des libraires.

Une quatrième Compagnie est formée en 1560. Entre 1560 et 1585, elle produit soixante-dix-sept volumes correspondant à vingt-deux éditions différentes, avec des orientations renouvelées. Elle publie par exemple un auteur novateur, André Alciat, qui s’efforce d’éclairer l’étude du droit par celle de l’histoire des langues et des institutions des Anciens, mais elle publie aussi des instruments de travail généraux comme le Trésor de la langue latine de Robert Estienne ou le Dictionnaire d’Ambroise Calepin. Elle sort encore de son domaine habituel pour éditer les Pères de l’Église, entreprise qui promettait d’être également considérable. Sans doute faut-il voir dans ce dernier fait le désir de concurrencer la librairie parisienne, plus spécialisée dans l’édition de textes de ce genre, mais qui se montrait de plus en plus offensive en matière d’édition juridique. Dès le début la Compagnie des libraires de Lyon avait adopté une méthode de travail qui perdurera et rendra bien difficile l’identification de toutes ses productions. Elle utilisait en fonction des besoins, soit les presses de ses propres membres, soit celles des typographes les plus divers, ce qui fait que plusieurs volumes d’un même ouvrage pouvaient être imprimés par des ateliers différents. Les bois, caractères et ornements divers passaient sans difficulté d’un atelier à un autre, chacun prêtant à son associé ce dont il pouvait avoir besoin pour réaliser l’œuvre commune. Comme l’adresse de la Compagnie ne figurait nulle part, on ne peut identifier sa production que par la présence de sa marque, laquelle peut être accompagnée non seulement de celle de l’imprimeur mais aussi de celle de l’associé qui a commercialisé l’exemplaire.

L’une de ces marques, la plus connue et la plus durable, est celle du lion dressé sur un semis d’abeilles adoptée en 1548 et utilisée, sous une forme ou sous une autre, jusqu’au XVIIIe siècle. C’est notamment celle qui orne le titre des nombreuses éditions successives du Corpus juris civilis, qui furent sans doute les plus répandues de toutes et qui pour cette raison sont dites au « Lion moucheté » (Cf. pl. 2). Si cette marque fait allusion au lieu géographique de l’édition, une autre marque en rapport avec la nature principale des éditions de la Compagnie des libraires est aussi utilisée, un encadrement chantourné au frontispice duquel règne une Justice trônant sur un nuage, épée à la main droite, balance à la main gauche. Le centre de l’encadrement, évidé, permet au typographe de placer, au choix, la figure du lion local ou les propres armes du membre concerné de la Compagnie. S’il est difficile de faire le point sur les diverses sociétés lyonnaises ayant constitué les compagnies de libraires successives, il convient de retenir que, pendant tout le XVIe siècle et au-delà, un groupe de libraires, parmi les meilleurs d’un des plus importants centres d’édition européens, développa suffisamment de puissance commerciale pour s’assurer le monopole de fait de l’édition des grands traités de droit romain et canon, dominant en ce domaine le marché du livre français mais aussi les marchés italien et espagnol tout en pénétrant en Allemagne. À son actif, outre une foule de Speculum, Lectura ou Consilia de multiples auteurs, des monuments in-folio aux multiples éditions comme les commentaires de Paul de Castro en huit volumes, ceux de Bartole en douze tomes ou le Tractatus ex variis juris interpretibus en pas moins de dix-sept volumes. L’exemple des Lyonnais fut imité par les Parisiens, notamment les libraires établis au Palais, que nous évoquerons plus loin, qui se regroupaient volontiers et continueront à le faire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, soit de façon ponctuelle, soit de façon plus institutionnelle, la mention « chez les Associez » devenant une constante d’une certaine catégorie de publications législatives à caractère officiel. De même pour ceux du troisième ou deuxième centre de production français au XVIIe siècle, Rouen28.

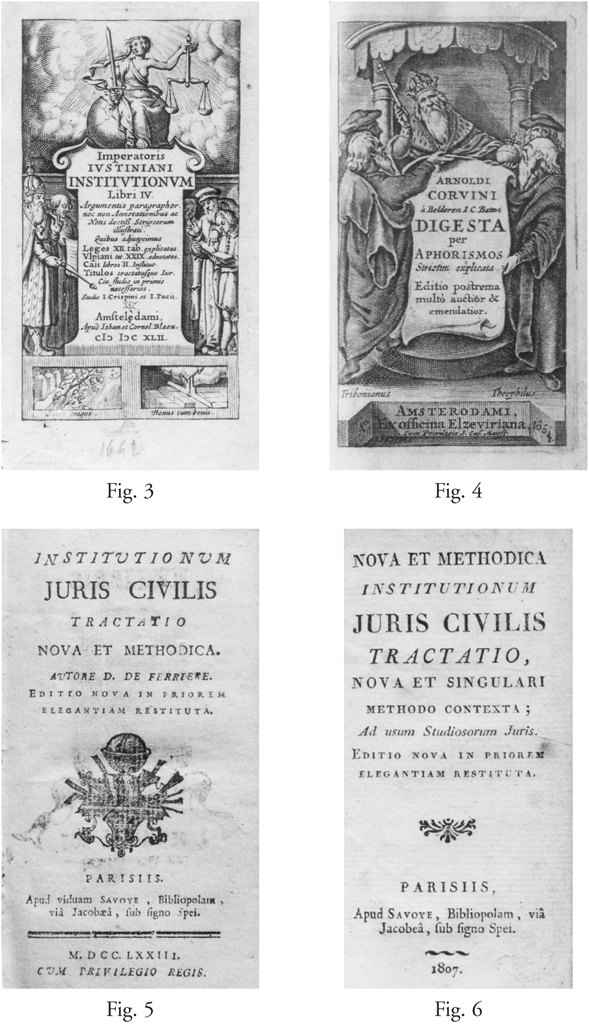

Nous avons surtout évoqué jusqu’ici les ouvrages de grands et gros formats, notamment issus des deux Corpus, parce que les plus nombreux et les plus importants au XVIe siècle. Un sort particulier est toutefois réservé aux Institutes. Ouvrage élémentaire destiné à donner les bases du droit, il est fréquemment publié à part et accède rapidement à la qualité de vade-mecum avec de nombreuses éditions de poche au format in-16, voire in-32 (Cf. pl. 3). Sur le modèle des Institutes, certains professeurs conçoivent également, à l’usage des étudiants, des manuels réduits qui font le point sur tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour disposer des connaissances juridiques élémentaires. C’est le cas du Strasbourgeois Sébastien Brant, enseignant à Bâle, plus connu pour ses qualités de poète satirique que pour ses ouvrages juridiques (il est l’auteur de la fameuse Nef des fous). On a de lui des Expositiones, imprimées à Lyon en 1526 par Jean Crespin où, dans un petit in-8° de cent trente-sept feuillets, il donne un résumé des divers livres du Corpus juris civilis et des Décrétales, concluant sa synthèse par un très pédagogique Modus studendi in utroque jure. Ce précis devait connaître de multiples éditions pendant tout le XVIe siècle.

La tendance à la diversification et à l’adoption de formats plus commodes et moins coûteux ne pouvait en effet que se développer pour satisfaire une nouvelle clientèle. Hugues de La Porte, l’un des fondateurs de la puissante Compagnie des libraires de Lyon, produisit ainsi, au format in-4°, des Corpus juris civilis et des Corpus juris canonici, ainsi que quelques autres volumineux ouvrages de droit jusque-là publiés au format grand in-folio, sans changer le nombre de volumes mais en diminuant le corps des caractères. Pour cela, il fonda une société particulière avec un de ses associés de la Compagnie des libraires, Antoine Vincent. L’entreprise connut un grand succès et eut sa marque particulière29. Mieux encore, Guillaume Rouillé publia en 1550-1551 un Corpus juris civilis en douze volumes in-16, réédité en treize puis quatorze volumes30. De telles pratiques se développèrent dans tous les centres d’impression. Par exemple à Paris où Robert Ier Estienne et Claude Chevallon, fait alors assez inhabituel, avaient publié en 1527 un Corpus juris civilis en huit volumes in-8°31. Quoi qu’il soit de leur rivalité commerciale, Lyon et Paris dominent au XVIe siècle l’impression française de livres juridiques. Hors de ces deux centres, la seule ville où l’activité éditoriale en matière de droit romain soit notable est Toulouse. Cependant, il ne s’agit pas de grands textes mais de commentaires et de cours des professeurs locaux.

3) La diffusion des diverses catégories de livres juridiques

Les grands catalogues et les bibliographies, en permettant de repérer la fréquence du nom des auteurs et des titres de leurs œuvres, le rythme et la longévité de leurs éditions, le nombre d’éditeurs qui les produisent, pourraient aider à se faire une idée plus précise de la diffusion des livres de droit en fonction de leur nature. Mais ce travail fastidieux reste à entreprendre. À défaut, il est un autre moyen de se faire une première idée de la diffusion des diverses catégories : ce sont les inventaires de succession. Parmi les inventaires disponibles du XVIe siècle, ceux notamment de Paris32, Amiens33 et Angers34 ont été soigneusement étudiés et tous permettent d’aboutir à des conclusions concordantes. Les sources anciennes romaines et canoniques viennent en tête, les écrits contemporains – ordonnances, coutumiers, pratiques judiciaires, recueils d’arrêts – nettement en seconde position, et à Paris plus qu’ailleurs. Ce sont ces dernières matières, relativement négligées au cours de la première moitié du XVIe siècle par de nombreux praticiens, qui tendront à prendre le relais au cours de la seconde moitié du siècle, pour dominer au XVIIe. Mais il faudra attendre que les hommes de loi aient acquis, par achat, reprise ou succession, un fonds suffisamment riche de corpus, souvent en plusieurs éditions différentes, ainsi que de commentaires savants, pour commencer à garnir plus volontiers leurs tablettes de nombreux livres de procédure et de droit français. Les inventaires nous enseignent aussi que les ouvrages juridiques sont de loin les plus coûteux de tous et, même lorsqu’ils ne constituent pas en nombre la section la plus importante de la bibliothèque, ils en forment toujours (hors les Heures) la part la plus onéreuse. Imprimeurs et libraires sont donc économiquement fondés à ne pas négliger ce domaine, même s’il est numériquement minoritaire, voire à s’en faire une spécialité. C’est d’ailleurs un secteur qui va notablement se diversifier en développant de nouveaux pôles d’intérêt, en même temps que se multiplient les juridictions et leur personnel.

IV. DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU MARCHÉ LOCAL À PARTIR DU MILIEU DU XVIe SIÈCLE : CELUI DES COUTUMIERS

1) La rédaction des coutumes et leurs commentaires

Si les droits romain et canonique ont la faveur des jurisconsultes les plus lettrés, il n’en reste pas moins que le droit coutumier constitue le droit commun qu’il faut appliquer, en priorité dans la France septentrionale, accessoirement dans la France méridionale. À l’heure où l’imprimerie devient le support obligé de toute connaissance, on ne peut se contenter, pour lutter contre l’arbitraire judiciaire, ni de l’oralité, empreinte d’incertitude, ni de recueils manuscrits privés, incomplets et sans autorité suffisante.

Cette raison de fond, appuyée par le fait que l’énorme production de droit savant pendant plus d’un siècle devait nécessairement aboutir à un certain tassement de la demande, allait entraîner des changements essentiels dans la physionomie et la géographie de l’édition juridique. La publication de coutumiers, puis dans la foulée, de traités de droit français, en ouvrant un nouveau et immense champ aux presses, allait d’abord permettre à Paris de s’imposer dans ce domaine comme dans le domaine religieux et de supplanter définitivement Lyon. Pour cette dernière place en effet, dès la fin du XVIe siècle, et en tout cas au début du XVIIe, la grande époque de la production savante latine est passée, les troubles dus à la partition religieuse ayant eu en ce domaine des effets négatifs décisifs. Dans le même temps la langue française, dûment réglée par les grammairiens et exploitée avec talent par une pléiade de littérateurs, accède au rang de langue de culture. S’affirme alors la fortune des presses parisiennes qui s’appuient sur une langue tendant à l’universalité et dont l’hégémonie ne cessera de progresser. Cette évolution, confortée par la présence à Paris du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire suprême, fait désormais de la capitale le premier centre français de production du livre juridique. On peut en effet trouver des signes évidents que Paris a toujours lutté pour ne pas se laisser distancer, ne laissant pas Lyon jouir longtemps seul d’un bon titre. Témoin le Guidon des praticiens dont Étienne Dolet dirige la publication, d’abord à Lyon en 1538 par Scipion de Gabiano, réimprimé la même année à Paris chez les L’Angelier et qui, dès l’année suivante, fait l’objet de nombreuses autres éditions parisiennes, chez Jean Ruelle, Denis Janot, Jean Foucher ou Jean Petit.

Mais contrairement à ce qui s’était passé à Lyon en matière de droit savant, les presses parisiennes ne vont pas pouvoir devenir hégémoniques en matière de droit français, notamment à cause du droit coutumier. C’est par lui que les autres cités réussissent d’abord à avoir accès à l’édition juridique. Par exemple Rouen, qui est alors le troisième centre d’impression français et qui n’a pu avoir accès au marché de la grande édition juridique, a été amené à se spécialiser dans le droit local, publiant force coutumiers normands et anglo-normands35. Il en ira de même pour de nombreuses autres villes d’imprimerie secondaires.

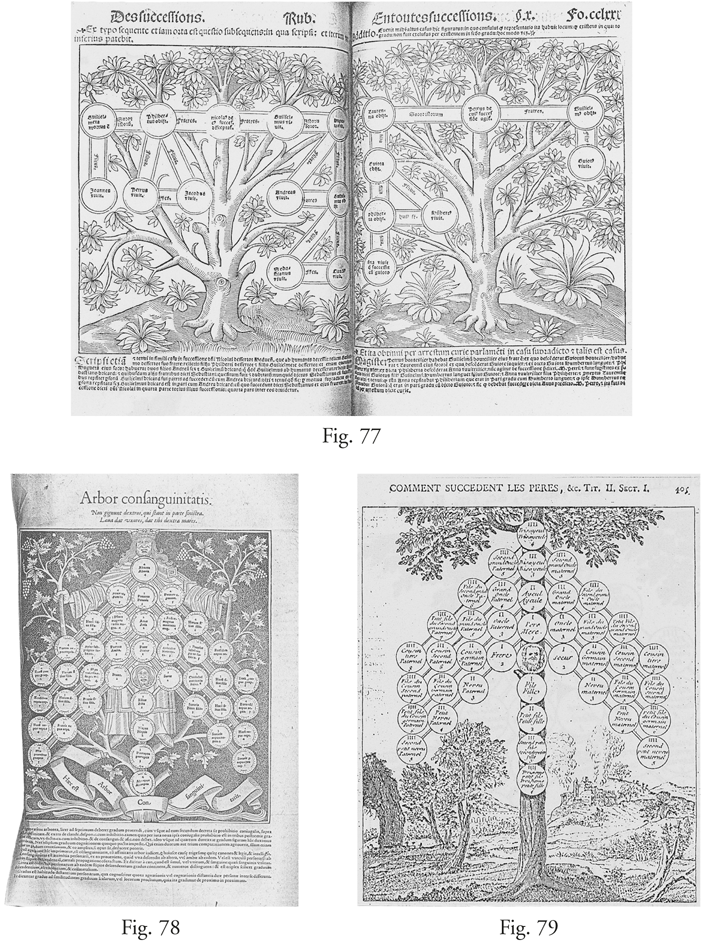

Imposée par l’ordonnance de Montil-lès-Tours en 1454, la rédaction officielle des coutumes ne fut véritablement entreprise qu’à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, après qu’eut été décidée une procédure rationnelle. Elle allait battre son plein au cours de la première moitié du XVIe siècle. La réformation des coutumes va en prolonger l’effet tout au long du siècle et doter l’offre éditoriale nationale d’une source d’activité nouvelle et bientôt inépuisable. Non seulement ce mouvement fournit le marché parisien et national en coutumiers généraux mais, surtout, les coutumes se comptant par centaines, les presses régionales de chaque petite capitale coutumière y trouvent matière à s’employer, sans préjudice pour les presses étrangères d’attirer les plus en vue de leurs commentateurs. Dûment munis des textes coutumiers de référence, les hommes de loi locaux vont, à l’égard de leur coutume, jouer d’abord le rôle des glossateurs, puis celui d’Accurse : dans un premier temps commenter puis, dans un second temps, réunir les opinions des autres commentateurs, d’où autant d’éditions différentes de la même coutume qu’il peut y avoir de savants locaux en droit coutumier. Grâce à la Bibliographie des coutumes de France, on est en mesure de prendre conscience de l’intérêt que ce domaine particulier du droit a dû présenter pour les éditeurs locaux. Il n’est en effet guère de villes, et certaines fort modestes, qui n’aient eu leur quote-part des quelque 2161 éditions recensées36. Poussons-en le détail.

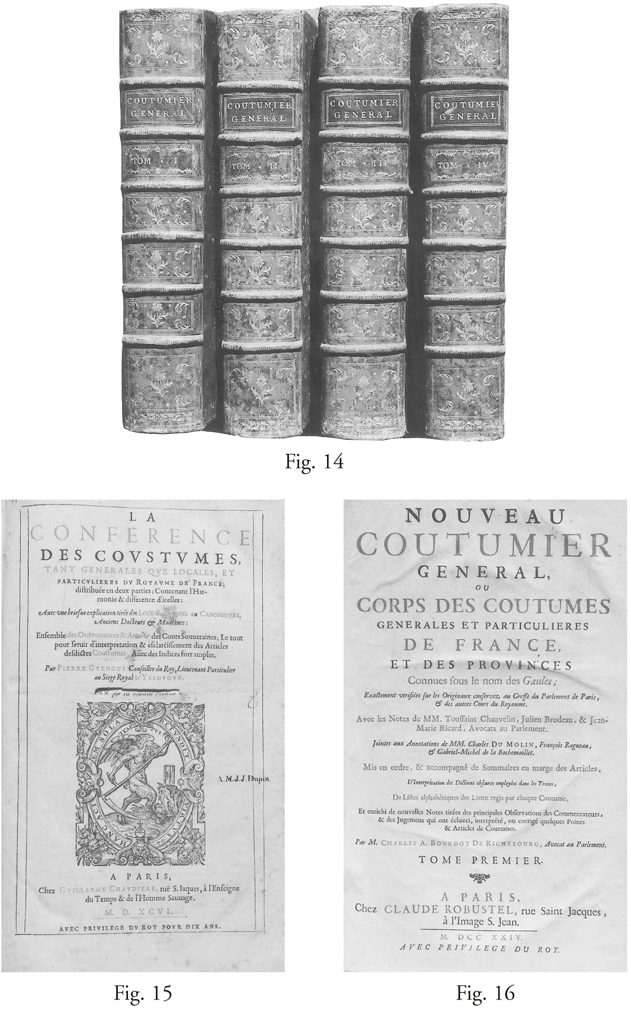

L’édition coutumière se répartit en deux grandes catégories d’inégale importance numérique : les coutumiers généraux et les coutumiers locaux. Les coutumiers généraux, qui compilent dans un même corps de texte le plus grand nombre possible de coutumes distinctes, compensent leur petit nombre, au total une trentaine d’éditions seulement, par leur masse individuelle. Quasi toujours parisiens et au format in-folio, ils ne cessent de grossir, depuis le premier, publié en 1517 en quatre cent trente feuillets, jusqu’à l’ultime et monumental Nouveau Coutumier général… donné par Charles-Antoine Bourdot de Richebourg en 1724 et qui compte cinq mille cent dix pages en quatre volumes in-folio (Cf. pl. 8, fig. 14 et 16). Considérablement augmenté par rapport aux précédents, il connut trois éditions la même année, mais une seule ultérieurement, en 1729. Il est vrai qu’il visait à remplacer le prestigieux Grand coutumier général donné par Charles Du Moulin en deux volumes in-folio qui, ayant eu treize éditions entre 1567 et 1681, se trouvait de ce fait déjà dans la plupart des bibliothèques de praticiens et pouvait leur suffire.

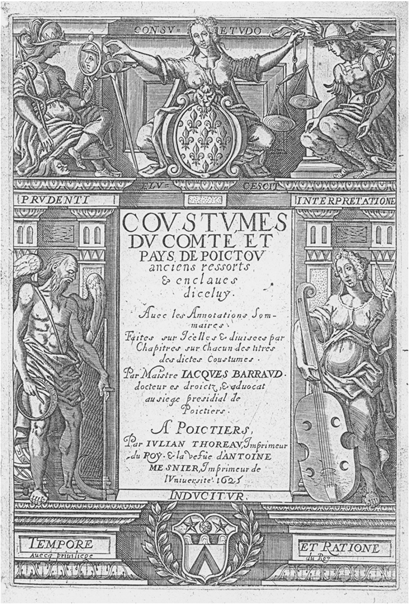

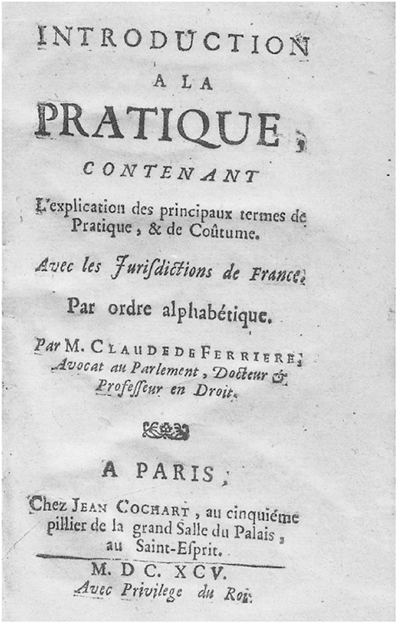

À ces coutumiers généraux, il convient d’ajouter cent trente éditions de commentaires et de traités généraux émanés d’une vingtaine d’auteurs différents qui s’efforcent peu ou prou de réaliser une synthèse, ou du moins de faire des comparaisons entre solutions de droit romain et pratiques coutumières. Nourris de droit romain, des auteurs comme Charles Du Moulin ou André Tiraqueau contribuent largement à réaliser un alliage entre droits savants et droit coutumier, ce qui rehausse ce dernier et forme l’assise du futur droit civil français. En 1687 Claude de Ferrière publie un ouvrage dont le titre même démontre sans équivoque ce qu’il en est à cet égard : Les Institutes du droit françois, contenant l’application du droit françois aux Institutes du droit romain, qui est la synthèse de trois autres ouvrages dont il est aussi l’auteur : La Jurisprudence du Digeste (1677), … du Code (1684), … des Novelles (1688), conférée avec les ordonnances royaux, les coutumes de France et les décisions des cours souveraines. Dans cette nouvelle optique, les hommes de loi vont donc pouvoir garnir sans complexe leur bibliothèque d’ouvrages de droit coutumier, non seulement pour répondre directement à leurs besoins pratiques, mais aussi pour se livrer à l’étude.

Les éditions de coutumiers particuliers, qui ne concernent qu’un seul ressort, ou qu’un petit groupe de coutumes voisines et apparentées, au nombre d’environ deux mille, constituent l’essentiel de l’activité éditoriale locale. Leur production commence plus ou moins tôt et se lance plus ou moins rapidement selon les localisations. C’est l’ensemble de l’Ouest (Normandie, Bretagne, pays de Loire et Poitou) qui manifeste d’abord la plus grande vitalité, la production de ces régions occupant presque les trois quarts de la production française jusqu’en 1510 et continuant à occuper jusqu’à la fin la première place au sein des autres grands groupes. Cela tient évidemment à l’ancienneté de leur rédaction mais aussi à l’ancienneté et au sérieux des presses installées dans cette zone. Les coutumes communes à l’Anjou et au Maine37 connaissent la plus belle série d’incunables coutumiers qui soit avec dix éditions entre 1476 et 1500 et une ultime en 1503. Le Poitou, qui bénéficie à la fois des presses prestigieuses des de Marnef ou des Bouchet et de commentateurs de renom avec André Tiraqueau, Pierre Rat et Nicolas Théveneau, connaîtra un véritable âge d’or au cours du XVIe siècle avec une bonne cinquantaine d’éditions de ses coutumes, soit un volume supérieur à n’importe quel autre ressort du royaume. Par la suite cette proportion s’effondrera et ne cessera de diminuer encore au cours du XVIIIe siècle. En revanche, ceci compensant cela, si les premiers coutumiers parisiens paraissent relativement tard (le premier date de 1511), à partir de la fin du XVIe siècle le développement de leur production est fulgurant et les place en tête de toutes les autres coutumes françaises, talonnés cependant par les coutumes normandes.

Aller au-delà de ces quelques constatations nous ferait sortir du cadre de notre propos, car le foisonnement que l’on observe dès le milieu du XVIe siècle rend bien difficile une perception claire de ce phénomène sans entrer dans le détail. En effet, le nombre des éditions et des tirages est bien différent d’un ressort coutumier à un autre ou d’un groupe coutumier à un autre, ainsi que d’une période à une autre. Toute analyse quantitative ne peut passer que par l’examen détaillé de la production précise de chaque secteur à un moment donné, ce qui a été tenté par l’un des coauteurs de la Bibliographie des coutumes de France38. Contentons-nous pour notre part de quelques constatations plus directement en rapport avec le phénomène éditorial.

2) Les facteurs de succès de l’édition des coutumes

Remarquons d’abord que le succès d’une coutume tient autant à l’importance de son ressort qu’à la personnalité de ses éditeurs ou de ses commentateurs. Une famille d’éditeurs comme les Millanges domine le marché des coutumiers pendant un siècle dans le ressort du parlement de Bordeaux. Sur les douze coutumiers de Bordeaux publiés entre 1574 et 1667, deux seulement portent une autre adresse. Il est évident que cet intérêt, et le suivi qu’il emporte, ne peut qu’être favorable à la qualité des éditions et à leur plus large diffusion.

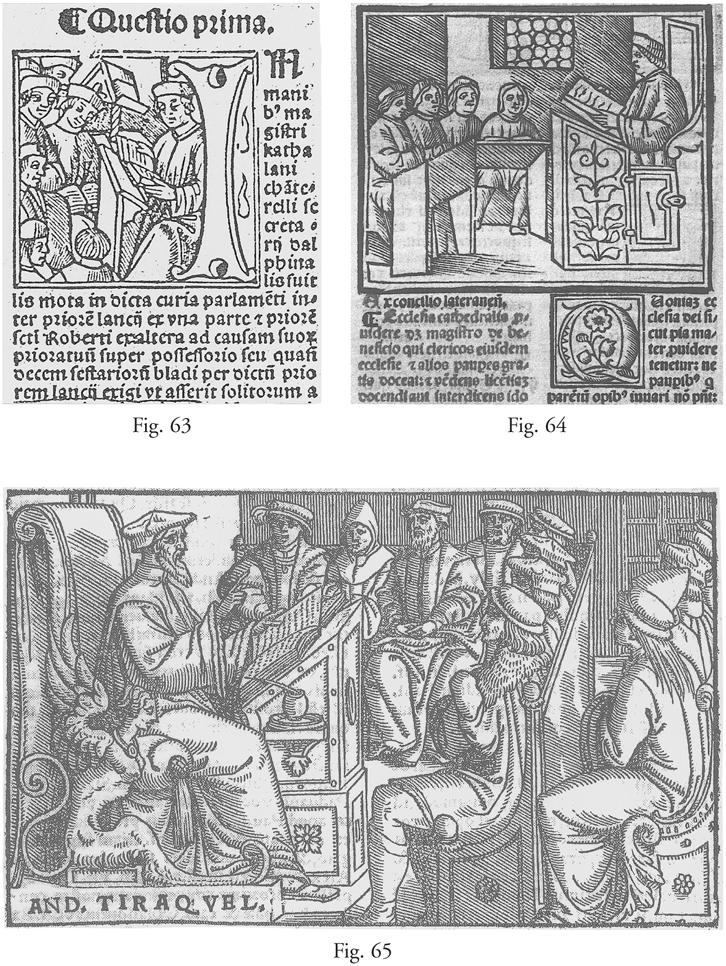

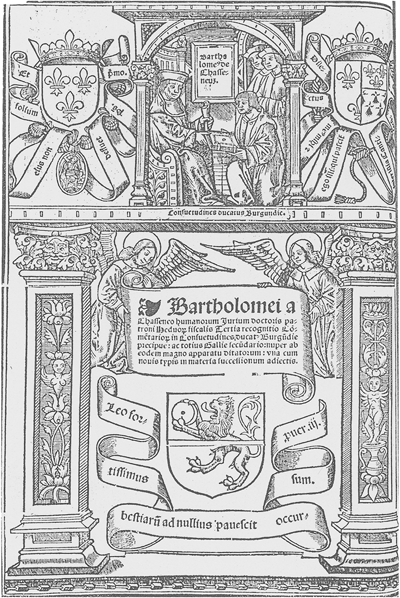

Certains commentateurs, plus particulièrement estimés, pèsent également d’un poids très lourd dans le succès de telle coutume, succès qui à l’évidence eût été bien moindre sans eux. Non seulement un Bertrand d’Argentré est à l’origine de pas moins de vingt-cinq éditions différentes de la coutume de Bretagne, mais ses éditions commentées intéressent les presses de lieux aussi divers que Rouen, Rennes, Paris (Cf. pl. 7), Amsterdam, Bruxelles, Nantes et Angers. Quel contraste avec la même coutume, commentée par Pierre Hévin, qui ne connaît que neuf éditions, dont huit imprimées à Rennes et la neuvième à Nantes. Tiraqueau, pour la coutume de Poitou, provoque un engouement éditorial identique. Si cette coutume compte le nombre respectable de seize commentateurs différents à l’origine de soixante-trois éditions distinctes, Tiraqueau à lui seul est à l’origine de vingt-huit, publiées à Paris, Lyon, Bâle, Venise et Francfort, alors que son concurrent le plus sérieux, Théveneau, ne donne lieu qu’à neuf éditions, toutes de Poitiers et de Niort. Des remarques identiques pourraient être faites avec Barthélemy de Chasseneuz pour la Bourgogne, Nicolas Bohier pour le Berry ou François Dunod de Charnage pour la Franche-Comté.

Si les ressorts coutumiers importants et les commentateurs prestigieux obligent les éditeurs locaux à partager le gâteau avec leurs homologues parisiens et étrangers – inconvénient toutefois compensé par le grand nombre d’éditions que le marché peut absorber –, les premiers conservent toutes leurs chances dans les ressorts plus modestes ou avec des commentateurs moins estimés (Cf. pl. 5). Par exemple la petite coutume de Saintonge et sa plus modeste encore sous-coutume de Saint-Jean-d’Angély sont à l’origine, à elles deux, avec quatre commentateurs différents, de pas moins de dix-neuf éditions entre 1576 et 1722. Une seule est parisienne, huit sont publiées dans de grandes villes de provinces limitrophes, Niort et Bordeaux, les autres, soit les deux tiers, sont purement locales, imprimées soit à Saintes soit à Saint-Jean-d’Angély. Il faut croire que de telles éditions restent rentables, car on voit l’éditeur de Saintes, Jean Bichon, qui a publié en 1633 une Usance de Saintonge commentée par Cosme Béchet, récidiver cinq ans plus tard avec un autre commentaire de la même coutume, qui plus est en latin, par Jacques Vigne. Si cette dernière édition reste unique, celle de Béchet connaît une deuxième édition chez le même éditeur en 1647, une troisième en 1701 à Bordeaux chez Simon Boé et enfin une quatrième, en 1715, de nouveau à Saintes, chez Théodore Delpech…

Outre les commentateurs à succès, se révèlent aussi des auteurs à succès. Le plus étonnant d’entre eux est sans conteste Jean Boutillier, lieutenant du bailli de Tournai de 1384 à 1395, avec son inclassable Somme rural, qui offre une sorte de synthèse entre droit romain, droit canon, jurisprudence et coutumiers du nord de la France. Son œuvre connaît un tel succès auprès des praticiens qu’il ne s’en donne pas moins de dix-sept éditions entre 1479 et 1539, puis, telle la Belle au Bois Dormant, après une longue période de sommeil, elle est réveillée par un prince charmant du nom de Loys Charondas Le Caron, lequel est à l’origine de six nouvelles éditions commentées entre 1603 et 1621 (Cf. pl. 13, fig. 27). Soit vingt-trois éditions sur un siècle et demi, sans compter les six éditions en néerlandais entre 1483 et 1550. Bel exemple de longévité éditoriale pour un livre d’usage professionnel, mais exemple qui n’est pas unique car un Jean Masuer, avec sa Pratique selon la Coustume du Hault et Bas pays d’Auvergne, qui connaît vingt-six éditions entre 1510 et 1610 (Cf. pl. 13, fig. 28) ou, à l’époque suivante, un Antoine Loisel, dont les Institutions coutumières eurent quatorze éditions entre 1607 et 1783, obtiennent également sur la longueur de fort jolis succès de librairie (Cf. pl. 13, fig. 29).

Cette longévité, bien conforme à la nature du droit coutumier, ancré sur ses bases et qui n’évolue que lentement, donne à ce domaine une véritable originalité littéraire qui, toutes proportions gardées, prend le relais de celle de l’inusable droit romain. Car c’est bien un même texte, qui plonge dans les racines de notre histoire juridique nationale, même s’il se présente sous des formes rédactionnelles différentes, qui va faire l’objet d’une demande continue sur trois siècles. Le droit coutumier constitue donc pour les éditeurs une valeur sûre, même si ses éditions sont susceptibles de connaître des périodes de pause ou d’accélération inattendues. Ce domaine est tellement porteur qu’il reste possible de l’exploiter même en présence de la pire concurrence. On voit ainsi un libraire d’Angoulême prendre le risque de publier en 1586 une Coutume de Poitou malgré l’existence de toutes les autres éditions, en y joignant, pour la rendre attractive et faire d’une pierre deux coups, la Coutume de Paris. Astuce commerciale ou, déjà, conscience du caractère dominateur et unificateur de cette dernière ? Sans doute les deux à la fois. Toujours est-il que son exemple n’est pas oublié. En 1772, période de récession pour la coutume de Poitou, l’éditeur Jean-Félix Faulcon joint à la sienne, à l’instar de son prédécesseur, non seulement le texte de celle de Paris, mais aussi le commentaire de Gabriel Hullin sur les Usages des marches separantes les provinces de Poitou, Bretagne et Anjou.

Tout ceci démontre suffisamment qu’à défaut de pouvoir produire, faute de capacités financières et de diffusion, les grands textes juridiques d’intérêt national et international, les éditeurs locaux ont pu trouver le moyen, grâce à la coutume, de toucher directement le nombreux personnel des instances locales. De là l’idée a pu venir à beaucoup de poursuivre dans cette voie et de se faire les éditeurs des auteurs qui fréquentaient leurs boutiques.

V. L’ESSOR DU DROIT PRIVÉ NATIONAL AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

Si les ouvrages de droit canon et ceux de droit romain continuent à sortir nombreux des presses au cours du XVIIe siècle, notamment grâce aux continuateurs de l’humanisme juridique issus de l’école de Cujas, le droit français va prendre son essor et supplanter le droit romain qui entre en décadence. Paris, siège du pouvoir royal et du premier parlement de France, centre d’un important mouvement d’unification du droit, va dépasser Lyon et jouer le rôle prépondérant. L’attraction de ce centre éditorial est si forte que son action se fait même sentir en matière d’édition coutumière. On y imprime non seulement les coutumiers voisins de Paris mais aussi, sous l’effet de la centralisation juridique parlementaire, ceux de provinces plus éloignées, et ce d’autant plus volontiers que leurs commentateurs sont plus estimés.

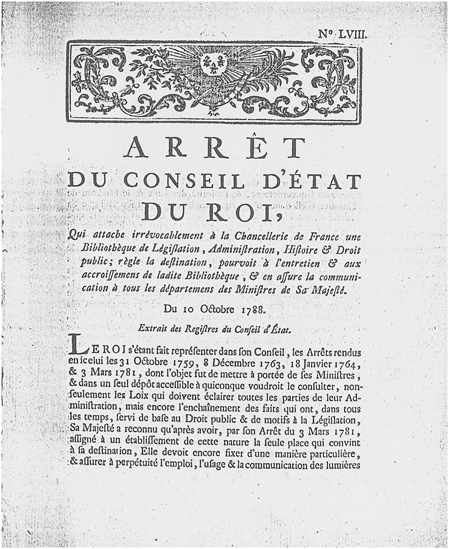

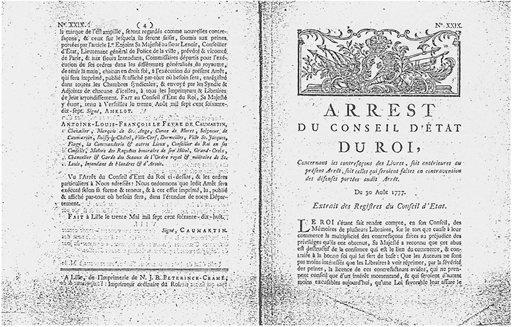

1) Les factums et autres feuilles volantes

L’activité judiciaire va désormais fournir un fort contingent de publications d’un type nouveau. Recueils d’arrêts, styles et autres traités de procédure vont se multiplier ainsi que des ouvrages plus modestes mais innombrables. C’est le cas des « factums » ou plaidoyers imprimés, généralement rédigés par les avocats ou procureurs, qui portent les titres divers de Mémoires, Consultations, Déclarations, etc., qu’il est devenu habituel de répandre pour convaincre les juges et se concilier la faveur du public. Ces pièces judiciaires, de quelques pages à quelques dizaines de pages, se comptent par centaines de milliers. Il en est de même pour les édits, ordonnances et arrêts qui, imprimés à part, circulent largement dans les milieux concernés par leur contenu précis (Cf. pl. 16 & 17). Certes ces publications, souvent dévalorisées par les bibliographes sous la qualification de « pièces », dont beaucoup ont été perdues et qu’on a généralement négligé de répertorier systématiquement, sont apparemment sans commune mesure avec les in-folio ou in-quarto de plusieurs centaines de pages. Mais leur grand nombre et le rythme soutenu de leur parution compensent leur modestie et contribuent non seulement à alimenter largement l’essor de la littérature juridique, mais parfois aussi à alimenter, au sens premier du terme, de nombreux imprimeurs que la concurrence des grands centres prive de moyens d’existence plus substantiels39.

2) Les grandes compilations d’ordonnances

La nécessité de connaître le droit allant de pair avec le développement de l’activité judiciaire poussera très vite les auteurs à entreprendre des compilations d’arrêts et d’ordonnances qui aboutiront au XVIIIe siècle à d’impressionnantes collections. Déjà le pape Grégoire XIII avait innové en se lançant, sans réussir à la mener à terme, dans l’immense entreprise d’un Tractatus universi juris publié à Venise de 1583 à 1586 en vingt-neuf volumes in-folio. Les débuts des collections françaises sont moins spectaculaires (Cf. pl. 9, fig. 18). Pierre de Rebuffi fait paraître un premier grand recueil des Ordonnances, loix, statutz et edictz royaux de tous les roys de France, depuis le regne de sainct Loys jusques au roy Henry, second… en 1574, suivi par Antoine Fontanon en 1585, Barnabé Brisson en 1587, lequel choisit d’attribuer à son œuvre le nom de Code du roy Henri III (Cf. pl. 9, fig. 19), et Pierre Guenois en 1593, qui lui donne la forme d’une Conference des ordonnances royaux, méthode qu’il renouvelle en 1596 au profit d’une Conference des coustumes (Cf. pl. 8, fig. 15). Tous ces recueils, de un à trois volumes in-folio, seront réédités de nombreuses fois, au besoin après avoir été revus et complétés, notamment par Loys Charondas Le Caron ou Gabriel-Michel de La Roche Maillet. Celui de Guenois connaît, entre 1596 et 1678, au moins dix éditions, toutes parisiennes, à l’exception d’une seule de Bourg-en-Bresse, 1627. À l’imitation du Code du roy Henri III, on a aussi un Code du roy Henri IV, donné à Lyon par Thomas Cormier en 1603, et un Code Louis XIII, donné par Jacques Corbin à Paris en 1628. Le mouvement ne s’arrêtera plus, couronné par la monumentale publication des Ordonnances des rois de France de la troisième race, entreprise en 1723 par Eusèbe de Laurière, qui usera de nombreux autres directeurs de publication et qui en sera à son quatorzième volume in-folio en 179040.

3) La naissance et le développement d’un nouveau genre : le « code »

Évoquer les compilations d’ordonnances royales qualifiées, à l’imitation de celles des constitutions des empereurs romains, de « codes », nous conduit à dresser le constat que ce mot connaît dès lors un rapide glissement de sens qui va présider à la naissance d’un nouveau genre juridique. De recueil de lois les plus diverses réunies sous un prince déterminé ou émanées de celui-ci, il tend à désigner de plus en plus volontiers un ensemble de lois concernant un domaine particulier, jusqu’à ce que les grandes codifications napoléoniennes ne fassent sa fortune définitive. Ce sens nouveau est attesté par Antoine Furetière qui, dans son Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois tant vieux que modernes, après avoir défini les codes romains, puis évoqué les Code Henry, poursuit :

On a appellé le Code Michault, une ordonnance du roy Louis XIII (…). On appelle aussi par excellence, Code Louis, les ordonnances faites par Louis XIV sur la réformation de la justice civile & criminelle, de la marchandise, &c. Le Code civil, le Code criminel, ont été vérifiez en 1667, & c’est ce qu’on appelle encore la Nouvelle Ordonnance. Il y a encore le Code marchand qui regle la marchandise. Le Code ou les ordonnances de la Marine, le Code des Eaux & Forests, &c.

Ce sont en effet les grandes ordonnances de Louis XIV qui vont le plus contribuer à populariser ce mot. Si elles continuent à porter le titre traditionnel d’Ordonnance et si les pages de titre de leur publication ne font pas encore mention du mot code, il ne fait pas de doute qu’elles sont ainsi qualifiées par les praticiens et les libraires. En témoignent les pièces de titre appliquées au dos des reliures de leurs éditions qui fréquemment sont libellées Code civil, Code criminel ou Code pénal pour les ordonnances civiles et criminelles de 1667 et 1670 (Cf. pl. 18 & 19, fig. 44-51).

Hors des exemples précités le mot, dans son acception nouvelle, semble faire une première apparition, alors isolée, avec le Code des commensaux publié en 1646. Les grandes ordonnances de Louis XIV constituent son véritable point de départ comme nouveau concept sémantique et formel désormais généralement admis. Si l’on continue toujours à publier des Recueils d’édits ou d’ordonnances, cette qualification est dès lors sérieusement concurrencée par celle de Code, dont les plus divers sont publiés, de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le siècle s’écoule. On voit ainsi apparaître successivement, toutes origines confondues, qu’il s’agisse de compilations particulières d’auteurs ou de publications officielles, des : Code des monnoyeurs (1720), Code noir (1742), Code de la librairie et imprimerie de Paris (1744), Code militaire (1749), Code de la voirie (1753), Code municipal (1760), Code des terriers (1761), Code des tailles (1761), Code voiturin (1763), Code pénal (1765), Code des chasses (1765), Code de la police (1767), Code matrimonial (1770), Code rural (1774), Nouveau Code des curés (1780), Code des prises (1784), etc. Tous sont des recueils de textes de lois, commentés ou non, destinés à répondre aux besoins particuliers des divers secteurs juridiques. Dans ce contexte, le Code des seigneurs haut-justiciers, paru en 1771, qui, au lieu d’aligner des textes, énonce sous forme de demandes et de réponses des définitions et des maximes tirées des textes, paraît insolite et reste marginal. Cette originalité tient vraisemblablement davantage au désir de l’auteur, Henriquez, d’utiliser à des fins commerciales un nouveau vocable accrocheur qu’à une quelconque incertitude sur sa signification exacte.

4) Les arrêtistes

Même inflation de compilations pour les arrêts notables des cours souveraines. Au XVIe siècle déjà, deux recueils d’arrêts du parlement de Paris avaient été donnés, en 1553 par Jean Lucius (alias Du Luc) et en 1596 par Anne Robert. Tous les deux en latin, ils connurent plusieurs éditions. À partir des premières années du XVIIe siècle, de nouveaux recueils ne vont cesser de se succéder à un rythme soutenu. Des dizaines d’auteurs, dont les plus notables sont Georges Louet (Cf. pl. 11), Claude Le Prestre, Jean Chenu, Jacques de Montholon, M.-François Desmaisons, Jean Bouguier, y vont de leur propre anthologie. Leurs ouvrages sont sans cesse réédités, revus et complétés par de nouveaux arrêtistes qui, à défaut de vouloir ou de pouvoir produire leur propre recueil, rajeunissent ceux des anciens. Modestes au départ, en un seul volume in-quarto ou in-folio, ils prennent de l’importance au cours du temps jusqu’à atteindre, comme le Journal des audiences du parlement de Paris de Jean Dufresne, les sept volumes in-folio lors de la réédition effectuée en 1751-1757 par ses continuateurs.

Les autres parlements, quoique moins productifs et importants sur le plan doctrinal, n’en donnent pas moins lieu, eux aussi, à des recueils identiques : celui de Toulouse avec le recueil de Bernard de La Roche-Flavin dont la première édition est de 1617 et la dernière de 1745 ; celui de Grenoble avec Guy Pape (Guido Papae ou Guidon de la Pape), dont l’édition in-8° gothique donnée à Lyon en 1528 est suivie d’une multitude d’autres éditions in-folio tant lyonnaises, grenobloises que genevoises, toutes en latin, jusqu’à celle, traduite et augmentée par Nicolas Chorier, donnée à Lyon en 1692 et encore rééditée à Grenoble en 1769 ; ceux de Bordeaux et de Provence avec chacun au moins huit compilateurs ; de Bretagne avec une première compilation dès 1581, soit moins de trente ans après l’établissement du siège, suivie d’une dizaine d’autres ; ceux de Dijon, de Rouen, de Metz, de Flandre, d’Alsace, qui sont tous à l’origine de multiples recueils aux multiples éditions. Avec parfois des tentatives de conférences entre parlements comme ces Décisions sommaires du palais, et arrêts de la cour de parlement de Bordeaux, illustrés de notes et d’arrêts de la cour de parlement de Grenoble, donnés en 1675 par Abraham La Peyrère, qui eurent un beau destin éditorial puisque leur dernière édition date de 1808.

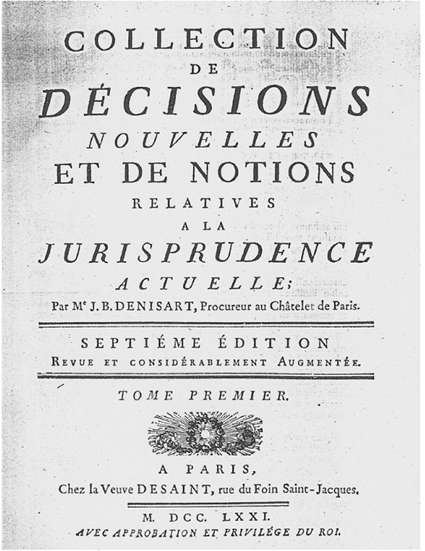

Tous ces arrêts ne pouvaient faire que l’objet de synthèses, soit imposantes comme le Dictionnaire des arrests de Pierre-Jacques Brillon, publié en 1711 en trois volumes in-folio et qui grossira à six volumes de même format dans son édition de 1727, soit plus succinctes et plus maniables comme la très répandue Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence donnée par Jean-Baptiste Denisart en 1754-1756, d’abord en six volumes in-8°, puis en trois et enfin quatre volumes in-4°, qui connut au moins sept éditions successives sans compter les contrefaçons (Cf. pl. 21), avant que Camus n’entreprenne d’en donner une nouvelle rajeunie et très augmentée en 1783, qui en était à son neuvième volume en 1790. L’abrogation de l’ancienne législation n’empêcha pas le collaborateur de Camus, Jean-Baptiste-François Bayard, d’annoncer « que ces changemens pourraient ne point apporter d’obstacle à la suite de la collection ». Elle fut poursuivie jusqu’en 1807 et s’arrêta finalement au premier fascicule du tome XIV41.

Plus heureux fut le sort du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence… de Joseph-Nicolas Guyot, dont l’édition de 1784-1785 en dix-sept volumes in-4° survécut à la Révolution. Le titre, racheté par Philippe-Antoine Merlin, bénéficia d’une troisième édition donnée en treize volumes in-4° à partir de 1807 et dans laquelle fut intercalé le droit nouveau. Dans sa préface, l’éditeur précise que deux motifs l’ont déterminé à reprendre cette collection : les changements de la législation mais aussi le fait que, l’ouvrage ne se trouvant plus dans le commerce, le prix des exemplaires s’élevait dans les ventes publiques à des cotes bien au-dessus de leur première valeur42. Ce signe certain d’une demande pressante avait dû peser son poids dans la décision de poursuivre la publication de Guyot. Une quatrième édition suivit, de 1812 à 1826, et enfin une cinquième avec les suppléments refondus en 1827-1828. Cette conjonction d’un intérêt commercial correctement apprécié et des talents d’un des meilleurs jurisconsultes du temps nous vaut un précieux témoignage du passage de l’ancienne législation à la nouvelle et rend cette série des plus précieuses pour tout historien du droit. Cette œuvre connut même, à partir de 1825, un important prolongement européen avec la Jurisprudence du XIXe siècle ou Recueil des arrêts et décisions de France et des Pays-Bas (…) rédigée par Sirey, pour la partie de France ; par J. Plaisant et Th. Van de Mons, pour la partie des Pays-Bas ; et enrichie de questions de droit inédites que présentent les Arrêts des cours belges par M. Merlin, Bruxelles, H. Tarlier, éditeur des œuvres de Merlin.

5) Causes célèbres et causes intéressantes ou curieuses

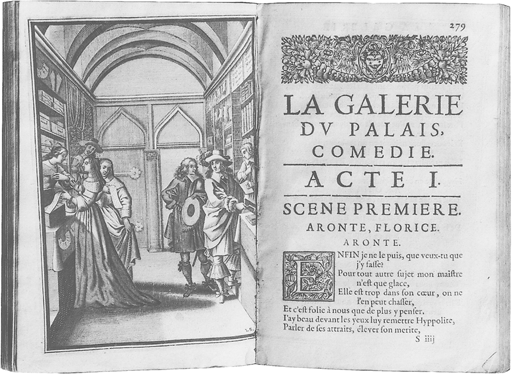

L’activité judiciaire, qui ne manquait pas d’avoir des côtés plaisants, convainquit également les éditeurs qu’il pouvait y avoir un filon ludique à exploiter, d’où l’édition, élargie à un public de simples curieux, des Causes célèbres et intéressantes par François Gayot de Pitaval et divers autres continuateurs, en vingt volumes in-12, l’éditeur parisien Robert (IV) Estienne affichant même sans complexe le côté avant tout distrayant du sujet en plaçant ce type de publication sous le titre de Causes amusantes. Ce dernier ouvrage allait jusqu’à prendre la forme du genre roman illustré, alors en vogue, en renforçant son côté attractif par la présence de vignettes hors texte, en-têtes et culs-de-lampe43. Un des avantages de ce genre de publication était de donner une pâture régulière aux presses, le premier volume de Gayot de Pitaval ayant paru en 1734 et le dernier en 1748, ses diverses éditions ultérieures continuées s’échelonnant également sur une dizaine d’années. Le procédé fut renouvelé par l’avocat François Richer avec un premier volume en 1773 et un vingt-deuxième en 1792. Le summum du genre fut atteint par Nicolas Lemoyne, dit Desessarts, ancien avocat devenu libraire et éditeur, qui donna des Causes célèbres, curieuses et intéressantes de toutes les cours souveraines du royaume… Commencées en 1773, elles se terminèrent sur un cent quatre-vingt-seizième volume en 1789 ! Qui aurait cru qu’une science aussi sévère que la jurisprudence allait faire basculer le droit dans le genre feuilleton ? À n’en pas douter le filon était bon car le même inépuisable Desessarts écrivit et publia en même temps, de 1778 à 1784, un Essai sur l’histoire générale des tribunaux des peuples tant anciens que modernes, ou Dictionnaire historique et judiciaire, contenant les anecdotes piquantes et les jugements fameux des tribunaux de tous les temps et de toutes les nations, en neuf volumes in-8°, doublé d’une série de Procès fameux, en dix volumes in-12 qui s’augmentèrent, après la Révolution, de dix autres volumes contenant les grands procès de cette période.

Remarquons toutefois que le genre, qui trouve son plein développement au XVIIIe siècle, avait de lointaines racines. Lorsque, en 1728, reparaissent les Arrests d’amours, les lecteurs curieux peuvent redécouvrir le principal précurseur du genre : Martial de Paris dit d’Auvergne. Celui-ci, procureur au parlement de Paris et notaire au Châtelet à la fin du XIVe siècle, s’était amusé à publier un recueil de cinquante et une espèces fictives galantes, sous le titre d’Arresta amorum. Il s’agissait, grâce à un procédé littéraire particulièrement séduisant, de mettre à la portée d’un large public non spécialisé les subtilités de la procédure et les grands principes du droit. Cet ouvrage, qui connut une première édition vers 1508, fut abondamment réédité tout au long du XVIe siècle, de nombreuses éditions étant agrémentées de jolis frontispices ou titres ornés évocateurs44. Le grave romaniste Bartole lui-même, dans son Processus Satanae contra Virginem coram judice Jesu, avait cédé à l’idée, sous couvert de faire connaître l’ordre et marche de la procédure, d’imaginer un procès entre la Vierge et le Diable dont Jésus est constitué juge. Nous laissons le lecteur deviner qui perdit le procès ! Il y eut là une veine littéraire juridique aujourd’hui bien oubliée, mais qui mériterait d’être explorée car, comme généralement tout récit reposant sur des situations fictives, elle permet à l’auteur de faire passer des idées moins conventionnelles que celles communément admises dans des écrits « sérieux », voire de sérieuses critiques contre le système judiciaire. Témoin la curieuse Gente Poitevinrie, recueil imprimé à Poitiers en 1572, comprenant neuf pièces écrites en dialecte poitevin, dont cinq sont des procès fictifs consacrés aux démêlés des paysans poitevins avec la justice. D’auteurs inconnus, mais à coup sûr émanés du cercle qui gravitait autour de l’avocat et poète Jean Boiceau de La Borderie, l’un des commentateurs de la coutume de Poitou et de son ami l’imprimeur Guillaume Bouchet, auteur des truculentes Sérées, ces procès tournent en dérision aussi bien le caractère procédurier des paysans que la vanité, le ridicule et la cupidité des avocats qui attisent les chicanes45. Rabelais, avec le juge Bridoye, maniaque de la procédure qui joue les jugements aux dés, avait déjà exploité le procédé, suivi par Racine avec le plaideur Chicaneau, et bien d’autres encore. Et s’il faut remonter plus loin la généalogie de ce procédé littéraire, on en trouvera des ancêtres prestigieux dans le procès aux multiples et extravagants rebondissements qui forme la trame du Roman de Renart et dans la non moins satirique Farce de maître Pathelin46.

6) Mémoires judiciaires et plaidoyers

Outre arrêts et règlements, cours et tribunaux produisaient force mémoires et force plaidoyers qui tendaient à devenir un genre littéraire aussi apprécié des lecteurs, et donc des éditeurs, que les sermons et oraisons funèbres. Pour le XVIe siècle, nous ne trouvons guère à citer que ceux d’un certain Dumesnil en 1544 en un modeste in-8°. Le mouvement de publication des plaidoyers débuta véritablement dans les années 1620. Ceux de Louis Servin, publiés à Paris et à Rouen, s’épaississent du format petit in-8° en 1612 à l’in-4° en 1629 pour atteindre l’in-folio en 1640. Suivront ceux de Jean Gauthier, qui fut surnommé Gaultier la Gueule, et que Boileau brocarda dans ces vers :

Dans vos discours chagrins, plus aigre et plus mordant / Qu’une femme en furie, ou Gaultier plaidant.

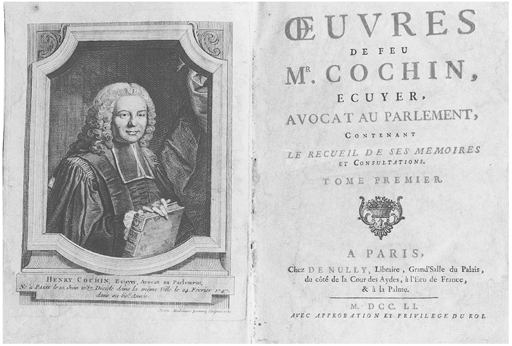

Puis ceux d’Olivier Patru, qui fut aussi à l’origine des discours prononcés par les récipiendaires de l’Académie française ; ceux d’Antoine Lemestre qui attirait un public prodigieux et au premier rang les plus fameux prédicateurs, lesquels demandaient la permission de ne point prêcher ces jours-là afin de pouvoir assister à ses plaidoyers ; ceux de Pierre Ayrault, d’Omer et de Denis Talon, du chancelier d’Aguesseau, de Mathieu Terrasson, et d’une bonne dizaine d’autres moins notables… Généralement individuels et tout entiers voués à la gloire d’un illustre verbe, les recueils sont parfois collectifs comme le Recueil des plaidoyers, harangues, memoires de plusieurs fameux avocats du parlement de Paris, paru en 1618. Ils finissent par atteindre une dimension plus que respectable tels ceux d’Henri Cochin, publiés à Paris en 1751 en six volumes in-4°, dont le succès appela non seulement plusieurs éditions successives mais aussi des extraits sous forme d’Œuvres choisies en deux volumes in-12 dans une édition de 1773 (Cf. pl. 12, fig. 26). Cette inflation de compilations de décisions judiciaires et de plaidoyers est soulignée par Jean-François Fournel dans son Histoire des avocats au parlement de Paris, parue en 1813, qui, abordant le XVIIe siècle, affirme :

Il paraît que le goût dominant de cette époque se tourna vers les compilations d’arrêts, et les recueils de plaidoyers. C’est dans ce siècle qu’on trouve cette foule d’arrêtistes qui encombrent les bibliothèques de jurisprudence.

Cette forte demande ne pouvait qu’aiguiser le zèle des éditeurs et partant susciter la jalousie des auteurs d’autres branches du savoir qui s’en trouvaient délaissés. Philippe-Jacques de Maussac, l’un des plus savants hellénistes de son temps, dans une note de son édition du Lexique grec des dix orateurs d’Harpocration, publié en 1614, se plaint que l’art de l’imprimerie semble alors exclusivement réservé aux futiles chimères (nugae et somnia) des collecteurs d’arrêts, tandis que les doctes élucubrations des savants sont dédaignées par des typographes avaricieux en ce siècle d’impéritie. De fait, en faisant le compte des arrestographes, Antoine-François Prost de Royer, dans une ultime édition du Dictionnaire des arrêts de Brillon donnée en 1781, en fournit une liste, qu’il avoue incomplète, de cent dix-huit noms, rangés sous chaque parlement, dont quarante-trois pour le seul parlement de Paris47.

De ces quelques exemples, qui pourraient être multipliés à loisir – nous pourrions aussi évoquer d’autres genres tout aussi féconds, tels que les Pratiques judiciaires ou Manuel de procédure – et qui ne veulent qu’illustrer l’évidente vitalité du domaine législatif et judiciaire, producteur de centaines de gros volumes, il ressort que l’édition juridique poursuit une florissante carrière. La multitude des hommes de robe qui gravitent autour des nombreuses juridictions semble se montrer de plus en plus avide de science juridique, d’où la prolifération de publications de valeur intellectuelle fort inégale, mais aussi de qualité formelle parfois médiocre, surtout s’agissant des multiples contrefaçons que nous évoquerons plus loin.

7) Doctrine

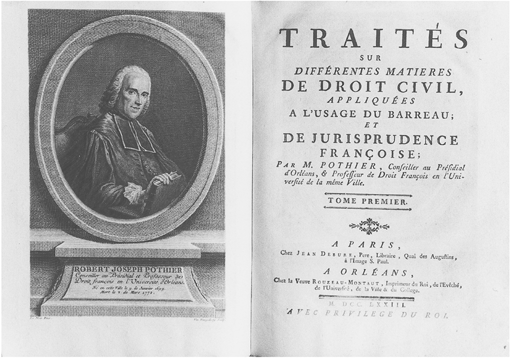

Cette vitalité est non moins évidente si l’on regarde du côté de la doctrine. Elle trouve ses racines au XVIe siècle avec les romanistes, auxquels succèdent les commentateurs de droit coutumier. La renommée et l’autorité de certains, Jacques Cujas, Charles Dumoulin, Guy Coquille ou Antoine Loisel, font multiplier d’abord les éditions de leurs travaux48. Ils inaugurent la série des grands noms de la doctrine : Jean Domat ou Guillaume de Lamoignon pour le XVIIe siècle, Henri-François d’Aguesseau, Robert-Joseph Pothier ou Charles de Secondat de Montesquieu au XVIIIe siècle, pour ne citer que ceux dont les œuvres devaient impérativement se trouver dans toute bibliothèque.

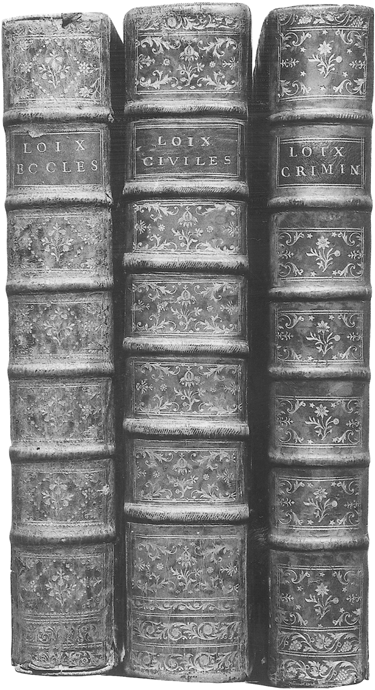

Les éditeurs cherchaient d’ailleurs par tous les moyens à tirer le meilleur parti de ce succès. Les célébrissimes et si répandues Lois civiles dans leur ordre naturel de Domat, véritable préface du Code civil, où pour la première fois un auteur instituait des généralités, parues d’abord en cinq volumes in-4° en 1689, furent éditées à partir de 1702 en un fort volume in-folio et connurent, jusqu’en 1777, une bonne dizaine d’éditions, sans compter les non moins nombreuses contrefaçons. Le succès de la formule amena d’autres auteurs à en imiter la forme et les éditeurs à produire ces nouveaux textes sous le même aspect. Avec les Loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel par Louis de Héricourt, parues en 1756, et les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel de Pierre-François Muyart de Vouglans, parues en 1780, les acheteurs ne pouvaient être que tentés d’acquérir les trois volumes à la fois pour posséder la collection complète d’une publication qui avait toutes les apparences d’une série homogène (Cf. pl. 19, fig. 53-55). Hélas pour les amateurs d’aujourd’hui, les Lois criminelles parurent trop tard pour que leurs tirages puissent rattraper ceux de leurs devancières et leur relative rareté prive beaucoup de bibliothèques de la possibilité de posséder, complète, cette belle et indispensable trilogie.

L’édit d’avril 1679 ayant organisé dans les universités l’enseignement des principes de la jurisprudence française, c’est-à-dire du droit coutumier, alors en recherche d’unification, il faut joindre aux grands noms de la doctrine ceux des professeurs qui publient également de nombreux ouvrages en ce domaine. Parmi les plus notables : François de Boutaric à Toulouse, dont la volonté pédagogique est si évidente que la plupart de ses ouvrages sont intitulés Explication de… ; Claude Serres à Montpellier, qui donne de tout aussi pédagogiques Institutions du droit français… ; Augustin-Marie Poullain Du Parc, à Rennes, auteur de Principes du droit français, suivant les maximes de Bretagne, en douze volumes in-12, qu’il destine aux « commençans » ; François-Ignace Dunod de Charnage à Besançon, etc. Tous ces auteurs provinciaux produisent quantité d’ouvrages et donnent le plus souvent la préférence aux presses locales. Pour Paris, citons François de Launay, spécialiste du droit de la chasse, qui fut le premier à occuper la chaire de droit français érigée en l’université de Paris par l’arrêt du Conseil d’État du 26 novembre 1680 et qui, dans sa leçon inaugurale, soutint, sous les applaudissements, que « le droit romain n’était pas le droit commun de la France »49.

VI. MÉFIANCE DU POUVOIR ENVERS LA LITTÉRATURE À IMPLICATION POLITIQUE ET ENVERS LE DROIT PUBLIC DES NATIONS

1) L’essor de la science politique