La contrefaçon du théâtre français au XVIIe siècle

Alain RIFFAUD

Le Mans

Un premier état de la contrefaçon du théâtre français avait déjà été établi pour la période 1630-16601. Maintenant que mon Répertoire du théâtre français imprimé au XVIIe siècle couvre l’ensemble du siècle2, il est possible de proposer une synthèse sur l’édition théâtrale clandestine.

La tâche de l’historien du livre consiste à identifier les éditions pirates des pièces de théâtre afin de les distinguer des productions originales ainsi que des rééditions légitimes. Sa compétence dans ce domaine dépend alors de sa bonne connaissance des matériels et des habitudes typographiques. Son regard averti s’exerce d’abord sur la page de titre parce que c’est un lieu stratégique pour le contrefacteur lui-même. L’affichage est une des préoccupations de l’imprimeur libraire qui met une contrefaçon sur le marché. L’édition clandestine répond à deux critères en apparence contradictoires : retenir l’attention de l’acheteur tout en détournant celle des ayants droit ou de la police du livre. Ce sont ces deux objectifs qui semblent déterminer le visage des contrefaçons.

LE VISAGE DES CONTREFAÇONS

La première catégorie de contrefaçons comprend celles qui s’affichent et se signalent comme telles. Dans ce cas, le responsable de l’édition illicite insère, dans la composition de la page de titre qu’il imite, une mention du type « Sur l’imprimé », « Sur la copie imprimée », « Jouxte la copie imprimée », « Suivant la Copie de Paris », « Suivant la copie imprimée à Paris ». La formule est presque toujours composée en italique entre le fleuron ornant la page et l’adresse typographique originale, réduite parfois au seul lieu d’édition, « A Paris », ou remplacée par une tournure évasive rappelant le lieu de diffusion : « Et se vend au Palais ». Ces contrefaçons qui ne se cachent guère privilégient leur réception commerciale en assurant l’acheteur que la pièce de théâtre est bien établie à partir du texte original publié dans la capitale. Elles offraient en quelque sorte une garantie d’origine, un label d’authenticité pour le produit. Ce procédé devient presque systématique chez les contrefacteurs des Provinces-Unies, selon le modèle établi très tôt au XVIIe siècle par les Elzevier de Leyde et repris dans la seconde moitié du siècle par Abraham Wolfgang à Amsterdam. Mais l’insertion des formules de signalement se retrouve aussi dans les provinces françaises : Jacques Mangeant, qui officie à Caen avant 1650, se reconnaît aisément grâce à ses pages de titre, toujours frappées de la formule « Sur l’Imprimé », placée le plus souvent sous un fleuron à tête d’ange.

D’autres contrefacteurs semblent vouloir au contraire se cacher tout en se montrant, conciliant ainsi deux impératifs contradictoires. Ils camouflent alors la formule « Jouxte la copie imprimée », qui vaut caution, à l’intérieur même d’un fleuron ornemental composé d’un ensemble de vignettes en fonte. Cette façon de procéder signe la provenance avignonnaise d’une pièce contrefaite dans la première moitié du siècle.

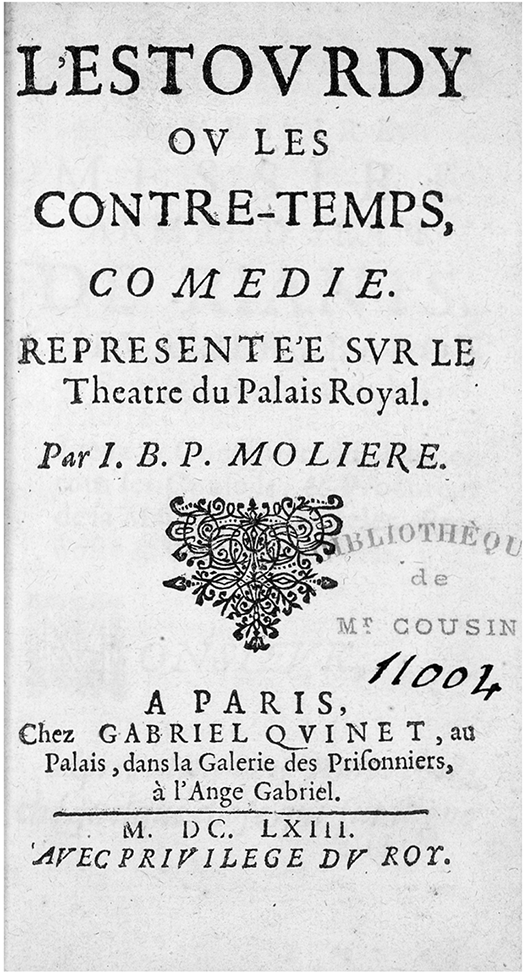

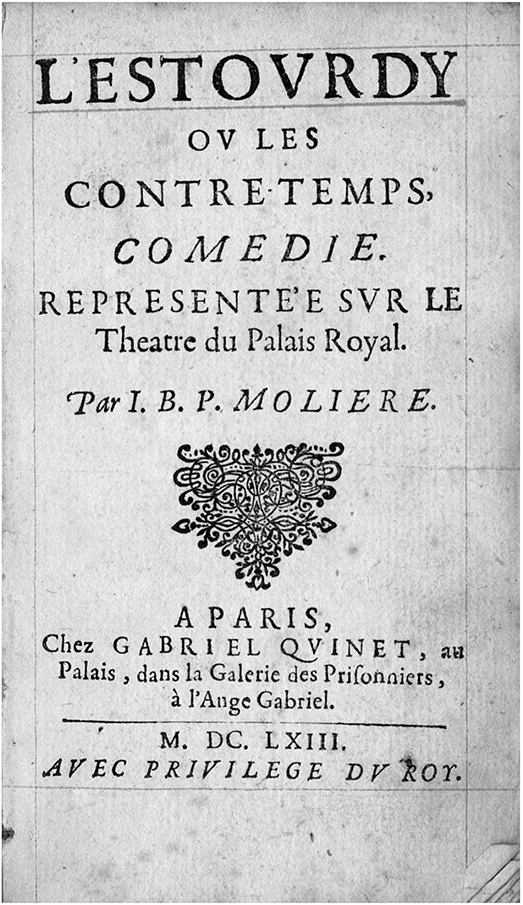

La troisième catégorie regroupe les imprimeurs surtout soucieux de se dissimuler. Ces derniers s’avisent de copier au mieux l’édition originale afin de donner le change. L’objectif est de passer inaperçu, d’éviter la saisie afin de favoriser la diffusion. Non seulement la composition d’ensemble de la page de titre contrefaite copie celle de l’édition originale, reprenant les informations qu’elle contient (du titre à l’adresse), mais encore l’imprimeur s’efforce parfois d’employer un fleuron conforme à l’ornement authentique. La comédie L’Estourdy ou les contretemps de Molière, parue à Paris en 1663, fut ainsi doublée la même année par une contrefaçon lyonnaise singeant si parfaitement l’originale qu’il faut y regarder à deux fois pour différencier les pages de titre ; l’officine d’Antoine Beaujollin, à l’origine de l’initiative frauduleuse, poussa le zèle jusqu’à commander un fleuron de bois décalquant le cul-de-lampe en arabesques provenant de l’atelier de Christophe Journel, qui avait imprimé pour Gabriel Quinet et Claude Barbin la pièce de Molière (ill. 1 et 2). Il faut presque une loupe pour discerner quelques légères variantes entre les deux ornements lyonnais et parisien. Plus couramment, le contrefacteur se contente de plagier la page de titre originale en prélevant dans son atelier un fleuron plus ou moins ressemblant. Il suffisait d’ailleurs à l’atelier fraudeur de posséder des ornements à la mode du temps pour donner un air de vraisemblance à sa copie. Le procédé était facilité par la diffusion des modèles ornementaux parisiens, reproduits ailleurs dans le royaume3. Les éditions pirates conservaient ainsi un air convenu qui ne détonait pas. Mais quelques ateliers provinciaux s’exerçaient plus que d’autres à la copie conforme. Philippe Charvys à Grenoble disposait ainsi de quelques fleurons directement inspirés par ceux qu’utilisaient Christophe Journel ou Claude Blageart, deux ateliers aux services desquels recouraient souvent les libraires du Palais. En 1663, sur sa contrefaçon grenobloise de La Critique de l’escole des femmes de Molière, Philippe Charvys employa un fleuron au mascaron qui décalquait celui utilisé pour l’originale par Christophe Journel ; en 1667, sur la sa copie du Médecin malgré-luy, l’imprimeur dauphinois plaça un cul-de-lampe floral figurant un livre ouvert frappé d’un écusson, imitant de près celui employé par Claude Blageart, qui avait passé sous ses presses la comédie de Molière. Les ateliers provinciaux, dont le travail et les revenus dépendaient beaucoup de l’impression illicite des nouveautés littéraires, et du théâtre en particulier, veillaient d’ailleurs à renouveler leur matériel au cours de leur exercice, surtout s’il se poursuivait durant des dizaines d’années ; il en va ainsi de Jean Goy à Lyon, qui fit rouler ses presses du début des années 1660 jusqu’en 1703.

Certains contrefacteurs recouraient au procédé du double masque. L’imposture consistait à se déguiser sous la fausse parure utilisée d’habitude par un autre. Ce type de leurre se retrouve à Grenoble chez Philippe Charvys qui se cache parfois sous l’apparence d’un contrefacteur hollandais, en ornant la page de titre d’une sphère, tout en ajoutant une mention du type « Jouxte la copie imprimée » (ill. 3). Autre cas avec les premières éditions du Malade imaginaire en 16744 : après la parution d’une première version fautive, réalisée par Christophe Ballard à Paris, qui avait emprunté l’adresse de Daniel Elzevier à Amsterdam5, le libraire Jean Ribou fit imprimer subrepticement l’édition originale en se déguisant derrière un second paravent, le patronyme fictif de « Jean Sambix », habituellement utilisé par l’imprimeur hollandais. Le double artifice résultait quelquefois du choix de l’édition contrefaite qui servait à recopier et rediffuser le texte. Ainsi en 1699, Dominique Desclassan à Toulouse publia-t-il un Recueil des opéra, des ballets, et des plus belles pièces en musique en affichant le nom d’Abraham Vvolfgang [sic], tel qu’il avait été faussement composé sur des contrefaçons hollandaises d’un recueil d’opéras datant de 1690, et qui doublait lui-même l’édition qu’en avait réalisée le véritable Abraham Wolfgang d’Amsterdam.

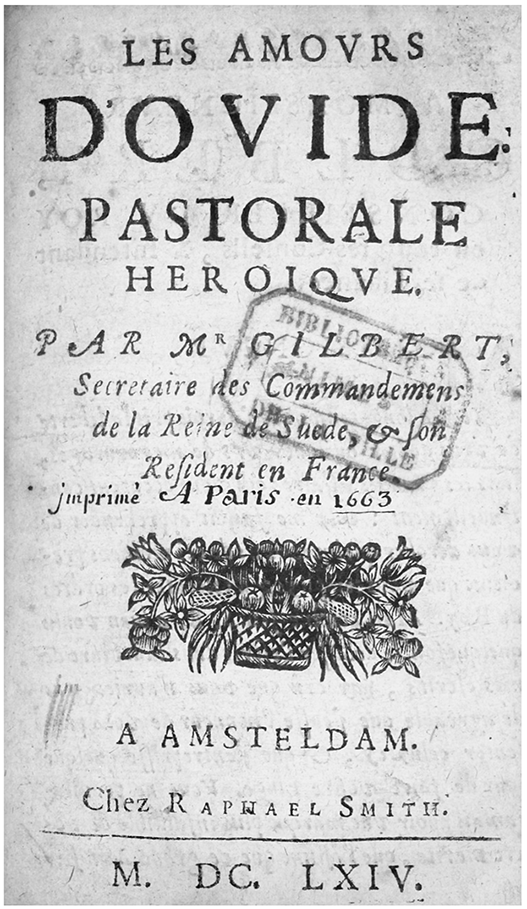

L’art de la dissimulation ne saurait se passer de la technique de la fausse adresse. Il est vrai que l’adresse d’une contrefaçon peut être considérée comme « prétendue », aussi bien dans le cas de la duperie affichée que dans celui de la copie conforme, puisque l’imprimeur indélicat usurpe le nom et l’adresse du confrère qui a mis au jour l’édition originale. Mais les contrefacteurs du théâtre n’hésitaient pas non plus à concevoir des adresses imaginaires. La supercherie pouvait consister à inventer une adresse vraisemblable pour détourner l’attention vers d’autres lieux de production. Le meilleur mystificateur en la matière fut sans nul doute l’imprimeur caennais Éléazar Mangeant qui, entre 1648 et 1682, diffusa ses éditions pirates sous trois fausses adresses principales : « A Amsteldam, Chez Raphaël Smith » (ill. 4), « A Anvers, Chez Guillaume Colles », et « A Anvers, Chez Nicolas Ralliot ». Jamais à court d’imagination, le Normand créa même en 1674 une quatrième adresse fantaisiste, « A Franchefort, Chez Isaac Wam ». L’imprimeur Jean-Jacques Godes, installé à Caen près du collège des jésuites, qui reprit l’activité clandestine des Mangeant, marcha sur leurs brisées en composant tout un florilège d’adresses inventées : « A Cologne, Chez Jacques Wamel », « A Amsterdam, chez Isac Weskamberg », « A Bruxelles, Chez Isac Florentin, à l’enseigne du dieu Janus ». Un faussaire ne saurait trouver meilleurs auspices que ceux du dieu Janus ! Jean-Jacques Godes s’amusa aussi à déformer l’ancienne adresse fictive d’Éléazar Mangeant : « A Amsterdam, Chez Raphaël Smirne, proche la grande place à l’Enseigne du Mouton d’Or ». Godes prit même l’habitude d’affecter une adresse spécifique à chaque contrefaçon ou édition subreptice qu’il imprimait soit en puisant dans son imagination, soit en copiant celles des parisiens, soit en reprenant des formules du type « Suivant la copie imprimée » ou « Sur l’imprimé ».

Le rendez-vous virtuel le plus répandu en Europe, labellisé par les imprimeurs hollandais dès la fin de la première moitié du XVIIe siècle, était l’adresse « A Cologne, Chez Pierre Marteau », déclinée en variantes généalogiques : « Veuve de Pierre Marteau », « Héritiers de Pierre Marteau », « Adrien l’Enclume, gendre de Pierre Marteau ». En ce qui concerne la contrefaçon du théâtre français, le nom « Pierre Marteau » fut utilisé pour la première fois en 1669 par le lyonnais Antoine Beaujollin, pour une copie de la comédie des Plaideurs de Racine. Mais ce cas reste unique, car en réalité cette adresse demeura surtout une habitude hollandaise. Seul un autre imprimeur français non identifié se déguisa sous une parure voisine en 1680, pour contrefaire La Devineresse de Donneau de Visé : « A Bruxelles, Chez Pierre Marto ». Les imprimeurs hollandais eux-mêmes transposèrent leur propre invention : la variante « A Cologne, Chez les Héritiers de Pierre Marteau », utilisée en Hollande pour une pièce satirique parue en 16956, donna l’idée de contrefaire le recueil du Théâtre italien7, paru chez Guillaume de Luyne en 1694, sous la fausse adresse « A Paris, Chez les Héritiers de Mabre-Cramoisy ».

La supercherie est un art qui normalement ne se déleste ni de l’humour ni de la fantaisie ludique. Néanmoins la contrefaçon théâtrale s’engagea peu sur ce terrain car les textes, même s’ils étaient comiques, en général ne présentaient pas de caractère franchement critique, violemment polémique ou contestataire. C’est plutôt à propos du théâtre qu’on vit fleurir des adresses d’une drôlerie éloquente, comme ce pamphlet contre Corneille, La Suite du Cid en abrégé, ou le triomphe de son auteur, en despit des envieux, publié en 1637 « A Villers Cotrets, Chez Martin Baston, à l’enseigne du Vert-Galand, vis-à-vis la rue des Mauvaises paroles ». Rien de si cocasse dans les adresses des contrefaçons théâtrales. Simplement quelques rares cas de plaisantes évocations, comme cette édition pirate de Mélite parue en 1633 sous la fausse adresse « Jacques de Loge, à l’enseigne du mauvais temps ». Éléazar Mangeant proposa une seule fois, en 1680, de faire suivre le nom de son double « Raphaël Smith » de l’enseigne fantaisiste « à la poule qui pond ». En 1695, un imprimeur français contrefit en Province la comédie Les Mots à la mode de Boursault, à une adresse étonnante : « A La Haye, Chez Agapin Mammer, à l’enseigne de la Femme éventrée ».

L’imposture se limitait parfois à l’emploi de la double adresse. Le véritable responsable de l’édition, sans escamoter son nom, laissait entendre qu’il était le simple diffuseur d’une pièce de théâtre imprimée à Paris. Ce fut la technique préférée du Anversois Henry van Dunwaldt qui, entre 1683 et 1690, apposa sur toutes ses contrefaçons la mention « Imprimé(e) à Paris, et on les (la/le) vend A Anvers, Chez Henry van Dunwaldt » (ill. 5). La formule fut reprise par Eugène Henry Fricx à Bruxelles en 1689, pour pirater la tragédie Esther de Racine : « A Paris, Chez Denis Thierry […], Et se vend A Bruxelles, Chez Eugène Henry Fricx ».

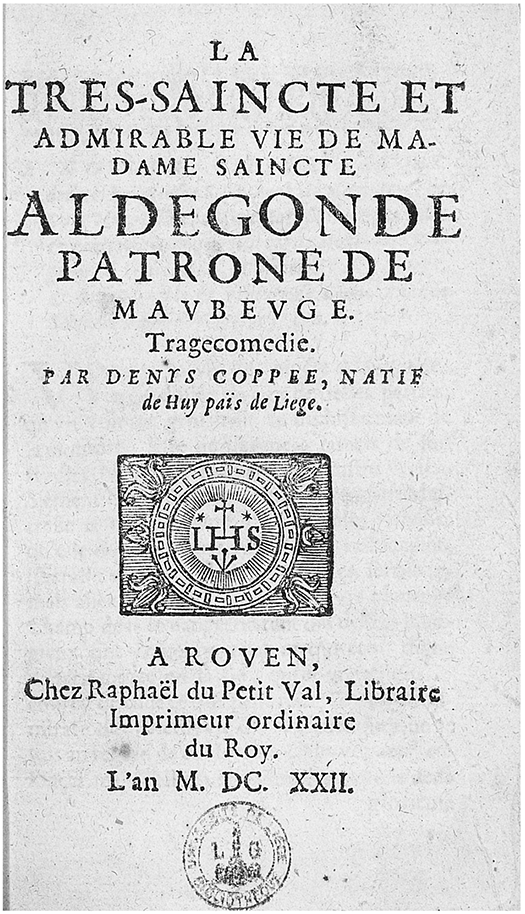

Un imprimeur libraire pouvait aussi jouer sur deux adresses différentes en fonction du marché auquel il s’adressait. Au début des années 1620, le liégeois Christian Ouwerx publia les pièces de Denis Coppée sous deux émissions distinctes. La première à son nom et à son adresse de Liège, la seconde en usurpant le nom du rouennais Raphaël du Petit Val, alors même que ce dernier était décédé depuis 1614 (ill. 6). Peut-être souhaitait-il profiter du renom de l’imprimeur normand pour diffuser les œuvres de Denis Coppée en France ? Détourner l’attention vers un imprimeur étranger, tout en cherchant à profiter de sa notoriété, fut le subterfuge employé à Lyon par Jean Goy et quelques-uns de ses confrères ; en 1695 et 1696 les Lyonnais mirent sur le marché leurs contrefaçons du Théâtre italien, ou recueil de toutes les scènes françoises qui ont été jouées sur le théâtre italien de l’Hostel de Bourgogne, en empruntant l’adresse du libraire Genevois Jacques Dentand (ill. 7). Le même recueil, véritable succès de librairie, était en même temps contrefait ailleurs sous de fausses adresses qui empêchaient de remonter à la source : « A Mons, Chez Anthoine Barbier » et « A Bruxelles, chez M**** ».

L’IDENTIFICATION DES CONTREFAÇONS

S’il est possible de déceler des éditions prohibées au premier coup d’œil en observant les pages de titre, le bibliographe doit néanmoins exercer sa compétence archéologique sur l’ensemble de l’objet imprimé. La connaissance de l’art typographique est un préalable indispensable. Il faut non seulement pouvoir identifier les bandeaux, fleurons, lettrines et vignettes de fonte servant à composer les frises, mais encore repérer la couleur typographique qui tient aux habitudes de mise en page et à la distribution de l’ornementation. Un matériel parisien se différencie d’un matériel lyonnais ou grenoblois. L’archéologue doit disposer d’une base de données répertoriant le matériel d’un maximum d’imprimeurs. À défaut de pouvoir nommer précisément l’atelier, du moins pourra-t-il déterminer la zone géographique d’où provient la contrefaçon. À l’examen de l’ornementation s’ajoute l’observation du papier, des filigranes, du format, des signatures, des réclames, de la pagination. L’imprimerie parisienne numérote les feuillets avec des chiffres romains quand les Hollandais emploient des chiffres arabes. En revanche les Normands comme les Lyonnais pratiquent l’une ou l’autre manière, et parfois à l’intérieur d’un même ouvrage. L’imposition des formes détermine aussi l’origine de certaines contrefaçons. En Hollande, l’in-douze à feuilletons dedans est la règle générale tandis qu’à Paris ce format voisine avec l’in-douze à feuilletons dehors ou l’in-douze par demi feuilles. À Caen, Jacques Mangeant et son fils Éléazar continuent, des années 1630 jusqu’au début des années 1680, à employer le format in-octavo par demi-feuilles, alors même que cette pratique devient obsolète et sent la province. C’est pourquoi une édition qui paraît sous ce format, avec son papier de mauvaise qualité, son encrage défectueux et sa mise en page très serrée, trahit presque toujours son origine caennaise. Parfois cette officine utilise le format in-douze par demi-feuilles avec feuilletons dehors, ce qui donne des signatures 4/2. On le retrouve souvent chez Jean-Jacques Godes qui succéda aux Mangeant en 1683, de même à Rouen chez Antoine Maurry, Jean-Baptiste Besongne ou Bonaventure Lebrun. À Paris, l’atelier de Nicolas Pépingué dans les années 1660, et celui de Claude II Calleville jusque dans les années 1680, sont les seuls à choisir ce type d’imposition pour imprimer le théâtre, c’est pourquoi ce format caractérise surtout des productions provinciales.

Les habitudes typographiques étaient trop bien installées pour qu’elles ne renseignent pas sur l’origine des contrefaçons. Quel que soit l’effort entrepris par certains pour copier fidèlement le fleuron de la page de titre de l’édition originale, les imprimeurs qui donnent dans la copie illicite des pièces de théâtre ne parviennent pas à publier des contrefaçons idéales et indécelables. Mais l’effort financier nécessaire pour réaliser une copie parfaite aurait de toute manière contredit le modèle économique de la contrefaçon, qui devait s’écouler à un prix inférieur à celui pratiqué par les libraires parisiens. Les différents déguisements revêtaient certainement assez peu d’intérêt pour les acheteurs. Ils étaient plus utiles pour échapper à la police du livre ou aux saisies de la chambre syndicale des libraires de Paris. C’est surtout dans la capitale que se concentrait l’enjeu éditorial puisque toutes les pièces de théâtre y étaient créées et que les libraires du Palais conservaient le privilège exclusif de les éditer. C’est d’ailleurs pourquoi les ateliers parisiens, positionnés sur le marché de l’impression théâtrale qui répondaient aux commandes des libraires, ne faisaient pas rouler leurs presses pour contrefaire les pièces, à de très rares exceptions près. Et c’est aussi pourquoi en 1674 l’édition originale du Malade imaginaire, publiée de manière subreptice, fut imprimée sans aucun ornement de bois pour ne pas attirer l’attention. Cette précaution ne valait nullement pour la grande majorité des éditions théâtrales pirates publiées en France et à l’étranger durant tout le XVIIe siècle, ce qui permet d’ailleurs de distinguer assez bien les productions licites de celles qui ne le sont pas.

L’archéologue dispose de quelques outils supplémentaires pour mener son travail d’identification. Une pièce publiée en originale à Paris se composait généralement d’un cahier liminaire suivi de cahiers sur lesquels étaient imprimés les actes. Comme le cahier liminaire accueillait épître dédicatoire, préface, avertissement, errata, il était composé après les cahiers recevant le texte de la pièce ; l’habitude parisienne consistait à le signer avec des voyelles minuscules surmontées d’un tilde. Mais quand un contrefacteur reproduisait une édition originale, il disposait, grâce à l’exemplaire qu’il avait en main, de l’ensemble du texte de la première à la dernière page. N’ayant nul besoin de séparer le cahier liminaire des autres, il imprimait l’ensemble de façon continue.

Un contrefacteur avait aussi intérêt à composer le texte en le serrant davantage afin d’employer moins de feuilles de papier, si bien qu’en général les éditions piratées comportaient moins de pages. Il faut toutefois rester prudent sur ce point, car la réduction n’était pas systématique, comme on le constate chez Philippe Charvys à Grenoble.

La circonspection prévaut aussi en matière de qualité typographique. Si bien des imprimeurs provinciaux copiaient les pièces sans grand soin, sur de mauvais papiers, d’autres proposaient un niveau de qualité semblable à celui de certains ateliers parisiens. Quant aux contrefaçons sorties des officines de Leyde ou d’Amsterdam depuis les années 1630, elles offraient un apprêt sans égal grâce à la qualité des fontes, de l’encrage et de la mise en page. À partir des années 1690, Adrian Braakman ou Henri Wetstein à Amsterdam, Abraham de Hondt avec son confrère Jacob von Ellinkhuysen à La Haye, George de Backer à Bruxelles, tous publièrent leurs contrefaçons en les dotant de titres en rouge et noir, en les enrichissant de belles gravures, et en les parant d’une typographie soignée.

La dernière précaution à prendre concerne la qualité du texte. Les publications non autorisées ne donnent pas forcément des textes saturés de coquilles déformant le texte. Même une contrefaçon bas de gamme provenant de l’atelier caennais des Mangeant pouvait corriger des coquilles figurant dans l’édition originale. Enfin si la plupart des éditions pirates ne s’embarrassaient pas à reproduire l’extrait du privilège, quelques-unes le recopiaient scrupuleusement afin de mieux donner le change : c’est ainsi que procédait Philippe Charvys à Grenoble.

La vigilance archéologique est donc requise pour tous les aspects matériels du livre contrefait, sans oublier la vérification systématique des exemplaires dans les bibliothèques, car bien des contrefaçons n’ont pas été identifiées comme telles.

L’ESSOR DE LA CONTREFAÇON THÉÂTRALE AU MILIEU DES ANNÉES 1620

Durant le premier quart du XVIIe siècle, les contrefaçons théâtrales étaient rares. L’imprimeur libraire de Rouen Raphaël Du Petit Val (puis son fils David à partir de 1615) s’imposait dans le domaine de la nouveauté théâtrale, accompagné par quelques confrères de la capitale normande (Reinsart, Osmont, Cousturier), tandis que les libraires parisiens autant que ceux de province venait compléter le tableau. L’activité éditoriale était consacrée d’une part à la sortie des versions originales des pièces et d’autre part aux rééditions. Le recueil emblématique des Tragédies de Robert Garnier, remis sans cesse sur le marché, sortit pour la première fois en 1580 ; depuis 1600, pas une année ne passa sans que le recueil fût réimprimé de façon légitime, à Rouen surtout et à Lyon. Mais à partir de l’année 1620, les tragédies de Robert Garnier disparurent du marché, premier signe d’une évolution de la production. Le temps des anciens auteurs semblait révolu. Même le Théâtre d’Alexandre Hardy, publié en cinq tomes entre 1624 et 1628, ne suscita aucune effervescence éditoriale : seul le deuxième volume fut contrefait, et aucune réimpression ne vit le jour. Commence alors le temps de Théophile de Viau, de Racan et de Jean Mairet. C’est avec eux que débuta véritablement l’ère de la contrefaçon théâtrale au XVIIe siècle. Durant l’année 1626, sortirent deux contrefaçons des Bergeries de Racan et trois contrefaçons des Œuvres de Théophile de Viau, dans lesquelles se trouvait la tragédie des Amours de Pyrame et Thisbé. Une telle activité illicite, aussi concentrée, ne s’était jamais produite depuis le début du XVIIe siècle pour des œuvres dramatiques protégées par des privilèges royaux. Jusqu’en 1633, date où expirait le privilège accordé à Théophile, ses Œuvres furent contrefaites chaque année, puis ensuite sans cesse réimprimées jusqu’en 1696. La Sylvie de Jean Mairet fut copiée sept fois dans les trois ans qui suivirent l’édition originale parue en 1628, tandis que sa tragi-comédie Chryséide et Arimand, qui lui échappa totalement, fut publiée en 1630 de manière subreptice et connut dès cette année-là quatre autres éditions pirates. Le jeune dramaturge Jean Mairet s’affirma comme le premier de son temps, apparaissant comme un auteur moderne grâce au succès éditorial de ses pièces, largement soutenu par la contrefaçon. Le poète s’en prévalut d’ailleurs lors de la querelle du Cid : « Le charme de La Sylvie a duré plus longtemps que celui du Cid, vu qu’après douze ou treize impressions elle est encore aujourd’hui le Pastor fido des Allemands, et des beaux esprits de Province8. »

La contrefaçon théâtrale connut un essor certain à partir de 1626. Durant une première période, qui va jusqu’en 1633, Viau, Racan et Mairet furent les principaux auteurs contrefaits, auxquels il faut ajouter Du Peschier avec sa Comédie des comédies, copiée deux fois dès sa sortie en 1630. Ce prologue fut surtout animé par les imprimeurs de Rouen, ainsi que par des ateliers parisiens et lyonnais.

LES PREMIERS IMPRIMEURS SPÉCIALISÉS DANS LA CONTREFAÇON

À partir de 1634, un net changement se produisit. Le marché des éditions théâtrales prohibées se structura fortement autour de pôles très actifs et d’officines spécialisées qui allaient imposer pour longtemps une nouvelle configuration commerciale. Le premier phénomène notable fut le brusque retrait des ateliers rouennais, parisiens et lyonnais qui jusque-là avaient été les premiers acteurs de la contrefaçon. Le forfait des Rouennais fut définitif, la présence des Parisiens ne fut plus qu’exceptionnelle, le retrait des Lyonnais provisoire.

La restructuration du marché dépendit directement de l’évolution qui se produisit au début des années 1630. L’installation permanente de deux troupes de théâtre à Paris (l’Hôtel de Bourgogne et le Marais), l’émergence d’un groupe de jeunes dramaturges écrivant pour ces deux scènes, l’effervescence intellectuelle autour de la question dramaturgique, enfin la politique de soutien au théâtre engagée par Richelieu et d’autres mécènes comme Henry II de Montmorency et François d’Averton, comte de Belin, tout conduisit à la concentration de l’activité dramatique dans la capitale du royaume. Ce phénomène d’aspiration entraîna de facto la centralisation de la production éditoriale. Alors que dans les trois premières décennies du XVIIe siècle les imprimeurs libraires de la province avaient dominé le marché de la nouveauté et de la réédition théâtrales, leur disparition fut rapidement actée dès le début des années 1630. Paris devint le centre de l’édition dramatique, et la capitale accentua encore davantage le phénomène de concentration puisque au milieu des années 1630 trois libraires du Palais, Augustin Courbé, Toussaint Quinet et Antoine de Sommaville, avaient déjà accaparé à eux seuls la plus grande part du marché. Dès lors la province, dépossédée de son initiative éditoriale, ne pouvait que s’investir dans la contrefaçon. Mais les imprimeurs provinciaux qui avaient animé le marché jusque-là ne saisirent pas l’occasion. De nouveaux ateliers se positionnèrent sur le créneau de la contrefaçon, devinant qu’ils pouvaient répondre à une demande en expansion dans tout le royaume, et concurrencer les libraires parisiens en fournissant à un coût inférieur les comédies données à Paris.

Du milieu des années 1630 jusqu’à la fin des années 1650, la contrefaçon du théâtre s’organisa autour de trois pôles principaux : Caen, Avignon et Leyde.

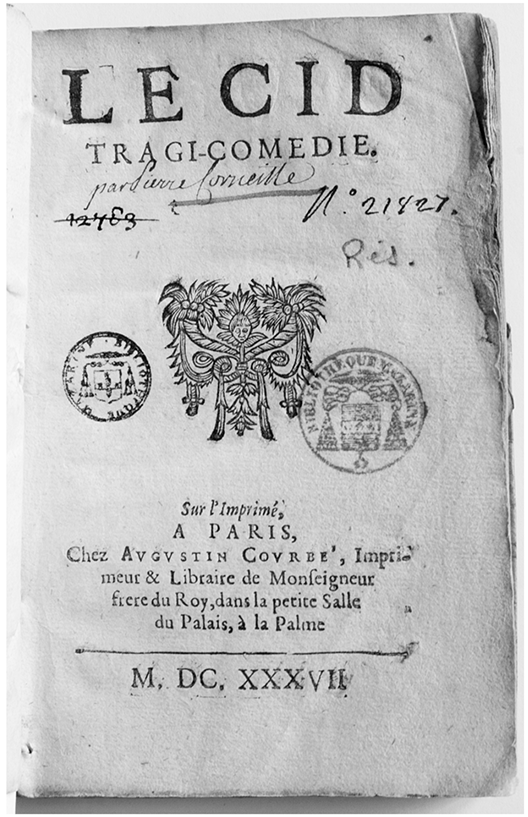

L’atelier dont la production fut la plus importante et la plus variée était installé à Caen, près du pont Saint-Pierre : c’était celui de Jacques II Mangeant, qui fut actif de 1630 à 1648, avant que son fils Éléazar Mangeant ne prît le relais. Dès 1630, l’atelier caennais contrefit La Sylvie de Mairet. Mais il fallut attendre encore quelques années pour la mise en place d’une stratégie commerciale concertée, d’une constance remarquable. Le coup d’envoi fut donné en 1637 avec Le Cid de Corneille, pour qui toute la France avait les yeux de Chimène, et dont Jacques Mangeant fut le premier à donner une contrefaçon (ill. 8). À partir de ce coup de maître, l’atelier caennais ne s’arrêta plus de diffuser ses éditions au format in-octavo par demi-feuilles, peu soignées, mal encrées sur un médiocre papier. L’imprimeur suivit de près la programmation parisienne, ne manquant aucun des dramaturges qui comptaient, de Corneille à Rotrou, de Scarron à Tristan, en passant par Boisrobert et Desmarets, Du Ryer, d’Ouville ou La Calprenède. Comédies et tragédies furent copiées le plus souvent dès l’année de la parution parisienne. Les Mangeant remirent aussi régulièrement sur le marché de nouvelles impressions des contrefaçons qui s’étaient bien vendues : Le Marc Antoine de Mairet en 1639 et en 1648, L’Esprit follet de d’Ouville en 1642 et 1647, L’Ombre du Comte de Gormas en 1645 et 1650.

La politique commerciale de l’atelier, qui ne faiblit jamais, s’appuyait d’abord sur des liens commerciaux établis avec la Hollande par voie maritime. La fausse adresse inventée par Éléazar Mangeant, « A Amsteldam, Chez Raphaël Smith », donnait en effet le nom de la ville dans son orthographe d’origine, telle qu’elle était composée sur les éditions hollandaises. Ses autres adresses imaginaires étaient situées à Anvers. Par ailleurs, quand les imprimeurs libraires Tijmon et Dirck Cornelisz Houthaak d’Amsterdam donnèrent en 1653 une traduction9 de la pièce de Guérin de Bouscal parue à Paris en 1637, La Mort de Brute et de Porcie, cette version hollandaise sortit sous le titre déformé De dood van Brutus en Cassius, reproduisant ainsi l’altération du titre qu’on trouve dans la contrefaçon qu’Éléazar Mangeant avait mise au jour en 1652, La Mort de Brute et de Cassie. Preuve que l’éditeur d’Amsterdam avait travaillé à partir de la contrefaçon caennaise et non de l’originale parisienne10. Le commerce des Mangeant devait ensuite bénéficier probablement des réseaux de colportage et de l’activité de libraires forains très actifs provenant de la proche région de Coutances dans le Cotentin11. Pour cerner l’aire de diffusion des contrefaçons caennaises, les bibliothèques qui détiennent en bon nombre ces éditions contrefaites fournissent une première indication. Celles de Caen12 renferment le fonds français le plus riche en contrefaçons sorties de l’atelier des Mangeant. Ensuite vient la ville de Rouen, en relation directe avec sa voisine normande. Puis se dessinent des voies de diffusion vers le Maine, la Bretagne et la Loire, au-delà vers le Poitou et l’Aquitaine, de même que vers l’Est du royaume. Le marché parisien était également une des destinations privilégiées de nos contrefacteurs. Les contrefaçons à bas prix y venaient concurrencer directement la production des libraires parisiens. Elles poursuivaient leur chemin vers Lyon et le Dauphiné. Les registres du libraire Nicolas, à Grenoble, mentionnent, à notre avis, la vente de contrefaçons normandes. Les exemplaires de la Roxane de Desmarets de Saint-Sorlin, achetés à Lyon 8 sols seulement en 1648, seraient ceux de la contrefaçon caennaise parue en 164813. De même la vente en 1649 de L’Illustre Olympie ou le Saint-Alexis de Desfontaines concernerait la contrefaçon caennaise parue aussi en 164814.

L’initiative des Mangeant de Caen s’explique par un contexte particulier. On devine tout d’abord un milieu protestant15 possédant le sens du commerce. L’atelier des Mangeant était installé à Caen depuis le seizième siècle. Simon Mangeant exerça de 1556 à 158316 ; Jacques Ier Mangeant lui succéda, puis Jacques II commença son office au début des années 1630 avant de passer la main à son fils Éléazar en 164817 pour un très long exercice, qui s’acheva en 1682. Il est ensuite possible d’évoquer le brillant milieu intellectuel de Caen au XVIIe siècle. L’Athènes normande réunissait de beaux esprits et des savants comme Pierre-Daniel Huet, Jean Regnault de Segrais, l’érudit orientaliste Samuel Bochart, et Jacques Moisant de Brieux qui reçut dès le milieu des années 1630 une société choisie dans son château de Bernières, près de Caen. Moisant de Brieux correspondait avec Ménage, Conrart, Godeau, Montausier ou Chapelain qui porta un jugement flatteur sur la ville : « Caen est un autre Paris pour l’esprit, pour le savoir, pour le style, et bien qu’il ne soit pas si populeux ni si vaste, je ne le trouve pas moins grand du côté de l’exquise politesse et du profond savoir18. » Moisant de Brieux fonda en 1652 l’Académie de Caen, une des premières en France après l’Académie française ; elle avait son siège dans la ville même, à l’hôtel d’Escoville, propriété de Moisant de Brieux19. Cependant le dynamisme commercial des Mangeant était d’abord lié à un réseau de colportage maillant l’ensemble du territoire français et à des relations bien établies avec les ports flamands. Les imprimeurs caennais répondaient à l’intérêt grandissant des élites urbaines instruites pour les nouveautés littéraires20 et les pièces de théâtre en particulier. L’atelier de Caen manifesta un véritable sens du commerce, en jouant parfois sur les faux noms qu’il avait inventés pour sortir conjointement, sous deux adresses distinctes, deux impressions de la même pièce afin d’en augmenter la diffusion.

L’atelier de Caen, qui fut le plus productif de France21, et qui mit à disposition d’un large lectorat la plupart des œuvres dramatiques créées à Paris, resta pourtant largement ignoré des historiens et des bibliographes. Émile Picot fut le premier à préciser à propos d’une contrefaçon de Corneille (Médée, n° 270) : « Contrefaçon exécutée en France, probablement à Caen22 ». Les continuateurs de Picot, Pierre Le Verdier et Édouard Pelay, réfutèrent cette hypothèse en réorientant vers d’autres villes comme Rouen ou Paris23. Georges Lepreux, dans sa Gallia typographica, consacra un article aux Mangeant de Caen dans lequel il indiqua que l’atelier s’était fait une spécialité de la contrefaçon théâtrale24, sans toutefois fournir plus de précision. Puis ce fut un siècle de silence.

Le deuxième centre français pourvoyeur de contrefaçons théâtrales est mieux connu, grâce aux travaux de Françoise de Forbin25, qui a dressé la liste des copies provenant des ateliers de Jean Piot et de Jacques Bramereau26, tout en proposant un aperçu très utile de leur matériel typographique. Le catalogue des imprimeurs d’Avignon, concentré sur quelques auteurs dont Corneille, est beaucoup plus limité que celui des Normands, mais leurs éditions in-octavo ou in-douze sont de bien meilleure facture. Elles sont assez facilement identifiables car les pages de titre présentes presque toujours, en leur centre, un ensemble de vignettes de fonte, disposées en cul-de-lampe ou bien formant un rectangle, voire un losange, chargé de dissimuler la mention « jouxte la copie imprimée ».

Le troisième centre de la contrefaçon théâtrale se trouvait à Leyde, en Hollande, où étaient installées les célèbres presses d’Abraham Elzevier et de son oncle Bonaventure Elzevier, qui exercèrent de 1626 à 1652. Ces derniers commencèrent à contrefaire le théâtre français à partir de 1638. Les imprimeurs hollandais concentrèrent leur effort éditorial sur les pièces de Pierre Corneille, complétant leur catalogue avec quelques œuvres de Desmarets, Rotrou et Scarron. Ces éditions sont répertoriées dans le catalogue de Willems27. La différence essentielle avec les contrefaçons françaises réside dans la qualité de l’impression. Le travail des ateliers de Leyde28 est de très haute tenue, sans égal pour l’époque, à tel point que le soin et la finesse d’exécution de ces contrefaçons hollandaises sont aux antipodes de la médiocrité commune aux impressions des pièces françaises dans leur version originale. Les contrefaçons elzéviriennes sont faciles à identifier grâce à la marque à la sphère figurant en page de titre et à leur matériel, qui a été reproduit dans le catalogue de Willems. L’imposition choisie est toujours celle de l’in-douze à feuilleton dedans, les cahiers sont signés avec des chiffres arabes, et chaque page comporte une réclame.

Caen, Avignon et Leyde ne possédaient pas le même statut juridique. À Avignon « la législation française ne s’appliquait pas : les imprimeurs pouvaient y reproduire impunément les éditions parisiennes sans craindre la confiscation, protégés par l’autorité pontificale fort satisfaite de la prospérité qu’apportait cette activité29 ». Leyde, pas plus qu’Avignon, n’était concerné par la législation française du privilège d’impression, si bien que les copies de pièces qui provenaient de ces deux villes ne peuvent être juridiquement qualifiées de contrefaçons. Mais comme elles circulaient dans tout le royaume de France, elles apparaissaient dès lors imprimées sans l’aveu des détenteurs des droits de copie : découvertes dans des balles aux portes de Paris ou bien chez un libraire de la capitale, elles pouvaient donc être saisies. En Normandie, en revanche, les privilèges du grand sceau obtenus à Paris par les libraires ou les dramaturges s’appliquaient normalement de plein droit, ubique per regnum. Mais, en fait, il en allait autrement : « Jusqu’à la Fronde et au-delà, il n’est un secret pour personne que la cour souveraine rouennaise compte parmi les plus particularistes du royaume » ; situation dont bénéficiaient les communautés des libraires et imprimeurs normands, notamment à Rouen : « C’est là plus qu’une complicité ; c’est une véritable collaboration que scelle, entre l’institution judiciaire et le monde de l’édition, une commune volonté de résister à l’empire grandissant de la capitale30. »

Au début des années 1650, d’autres imprimeurs s’installèrent sur le marché de l’édition théâtrale, mais en se cantonnant à la réédition de pièces dont les privilèges étaient échus. À Troyes, si Nicolas II Oudot avait contrefait Nicomède de Corneille en 1652, l’atelier préférait presque toujours les réimpressions légitimes. À Lyon, le libraire Claude La Rivière commença à rééditer le théâtre parisien à partir de 1653 et de manière soutenue : en deux ans, 1653 et 1654, l’officine fit réimprimer par Guillaume Chaunod et Guillaume Barbier dix-huit pièces de Baro, Beys, Corneille, Desmarets, Du Ryer, Guérin de Bouscal, La Calprenède, Rotrou, Sallebray, Scarron, Tristan. Le libraire lyonnais, attentif à la durée des privilèges, sortait une pièce dès qu’elle tombait dans le domaine public, et sous couvert d’une permission accordée par le procureur du roi et le lieutenant de police. Mais l’activité éditoriale de cette officine décrut progressivement et cessa avant 1660. Ailleurs en France, d’autres empruntèrent la voie de la réédition légale, mais de façon beaucoup plus limitée : à Rouen, Antoine Ferrand et Jacques Cailloué, à Toulouse, Arnaud Colomiez et Jean Brocourt. A l’étranger, seul le Bruxellois François Foppens mit sous presse quelques pièces de Thomas Corneille, Tristan et Scarron juste après leur sortie parisienne.

LA MULTIPLICATION DES CONTREFAÇONS DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE

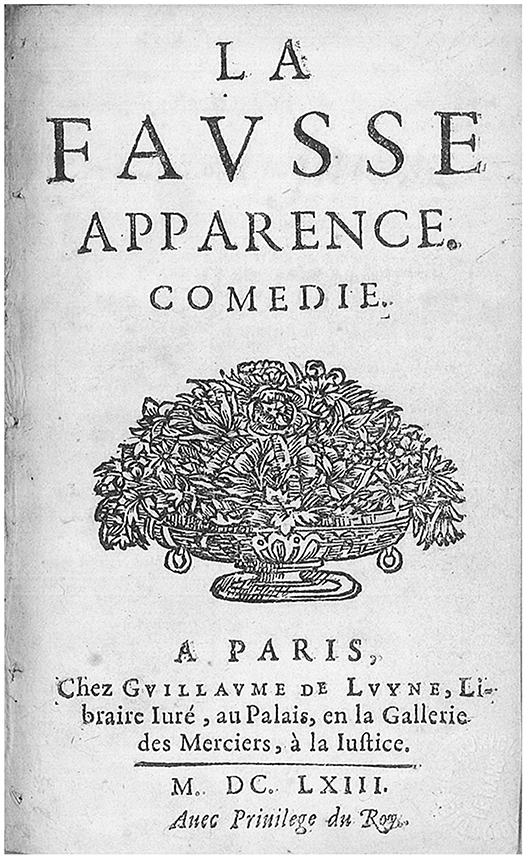

C’est l’arrivée sur le marché de l’imprimeur grenoblois Philippe Charvys qui inaugura une nouvelle période. À partir de 1656, l’atelier dauphinois mit en vente des contrefaçons théâtrales reprenant la forme et l’aspect des éditions originales parisiennes. Depuis le milieu des années 1650, les imprimeurs parisiens avaient abandonné le format in-quarto et publiaient toutes les pièces au format in-douze. Philippe Charvys s’adapta parfaitement à ce nouveau standard et choisit d’imiter au mieux les productions parisiennes très rapidement après leur sortie31. Il chercha à publier des copies conformes, reprenant très souvent l’adresse du libraire parisien Guillaume de Luyne (ill. 9), reproduisant systématiquement le privilège, composant ses pages de titre avec des fleurons proches des modèles parisiens. Il se distinguait ainsi aussi bien des ateliers de Caen que des ateliers hollandais qui, de leur côté, poursuivaient leur activité. En revanche, à Avignon, Jacques Bramereau cessa sa production après 1655 et Jean Piot ralentit la sienne à partir de 1658, ne donnant plus qu’une dernière contrefaçon théâtrale en 1660. Le marché s’organisait toujours autour de trois pôles, mais avec un nouvel acteur, Philippe Charvys, dont la production avait partie liée avec le colportage, activité fortement ancrée dans les hautes vallées alpines et les montagnes du Dauphiné. Charvys était en relation avec le libraire grenoblois Jean II Nicolas, originaire de La Grave, dont le dynamisme commercial est bien attesté, et qui participait activement à la contrefaçon des nouveautés littéraires parisiennes32. Son réseau commercial s’étendait entre Lyon, Paris, Genève, Mantoue et Perpignan33. Charvys fit surtout rouler ses presses pour contrefaire les auteurs les plus en vogue : Scarron, les frères Corneille, Quinault puis Molière et Racine. Constamment productif de 1656 à 1665, Charvys réduisit ensuite le rythme de sortie de ses contrefaçons, avant de laisser place après 1672 à quelques confrères grenoblois qui continuèrent de temps à autre à copier le théâtre parisien : Pierre Frémon, Robert Philippes, Édouard Raillaine dit Dumon, Laurent Gillibert. Durant les années 1660, Charvys avait été aussi accompagné par André Galle, un confrère imprimeur qui donna des contrefaçons théâtrales.

Les Grenoblois donnèrent le signal d’un nouveau développement du marché, confirmant la hausse générale et continue des productions illicites à partir des années 1660. À tel point que la structure du marché se renversa définitivement : alors que dans les années 1630 les nouveautés parisiennes constituaient la part la plus importante de l’édition théâtrale globale (originales, rééditions et contrefaçons confondues), à la fin du siècle l’écrasante majorité des pièces étaient des contrefaçons et des rééditions imprimées loin de Paris. Ce nouveau rapport entre les nouveautés parisiennes et l’ensemble de la production avait commencé à s’établir pendant les troubles de la Fronde et n’avait pas été démenti durant les années 1650 ; mais après 1660 la disparité s’accentua franchement. Le retournement était lié aux jeux des nouveaux acteurs arrivés sur la scène, chacun cherchant à prendre position sur un marché qui connaissait une augmentation sensible de la demande. Le pôle hollandais s’activa toujours plus tandis que les imprimeurs lyonnais entraient dans la danse. Le phénomène est assez remarquable car le volume des contrefaçons dépasse largement celui atteint par les imprimeurs grenoblois ou normands.

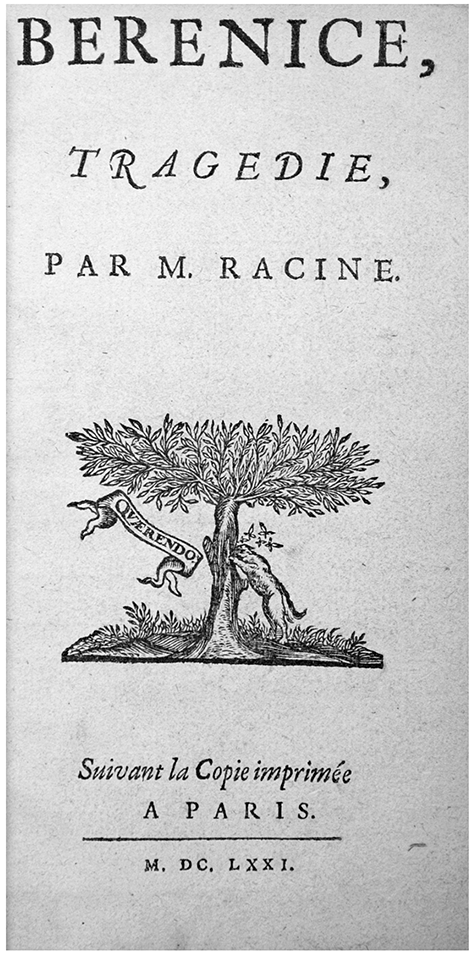

L’année 1660 représente un tournant pour les Provinces-Unies. Alors que les Elzevier régnaient seuls sur le marché de la contrefaçon, d’autres ateliers vinrent les concurrencer pour pirater Les Précieuses ridicules de Molière : Abraham Wolfgang et Jacques de Jonge à Amsterdam, Franciscus Hackius à Leyde. Le mouvement était lancé. Alors que Daniel Elzevier entretint le flambeau familial jusqu’en décembre 1680, Abraham Wolfgang ne cessa plus d’approvisionner le marché de la contrefaçon et de la réédition jusqu’en 1693 avec ses in-douze de belle facture, marqués de son emblème au Quaerendo (ill. 10). Antoine Schelte puis Henri Schelte reprirent ensuite son officine d’Amsterdam, enrichissant toujours le catalogue de la maison. Mais d’autres ateliers flamands intervinrent : Adrian Moetjens à La Haye de 1681 à 1693, Henri Dunwalt à Anvers de 1682 à 1690, Henri Wetstein à Amsterdam de 1683 à la fin du siècle. Dans la dernière décennie, les libraires hollandais devinrent encore plus nombreux : Abraham de Hondt et Jacob van Ellinkhuysen à La Haye de 1694 à 1698, Adrian Braakman à Amsterdam de 1695 à 1698, Étienne Foulque dans la même ville à partir de 1696, auxquels il faut ajouter quelques libraires français exilés au Refuge après la révocation de l’édit de Nantes : Jacques et Henri Desbordes, Jean Garrel, Étienne Roger et Louis Delorme, tous installés à Amsterdam, tandis que Robert Roger avait élu domicile à Berlin. Les Pays-Bas espagnols n’étaient pas en reste avec les Bruxellois François Ier Foppens et son fils François II à partir de 1689, ainsi que leurs confrères Eugène Fricx, Jean Léonard et George de Backer, dans les années 1690. La multiplication des ateliers d’où sortaient contrefaçons et rééditions atteste que le marché était en constante expansion et qu’une grande partie de l’activité éditoriale échappait à Paris.

Le tournant des années 1660 fut confirmé par l’effervescence lyonnaise. Alors que dans les années 1650 un seul libraire lyonnais s’était contenté de réimprimer des comédies parisiennes dont les privilèges étaient échus, à partir de 1663, tout un groupe d’ateliers lyonnais se mit à contrefaire, dès leur sortie, les pièces de théâtre éditées à Paris. Le déguisement fut toujours de mise pour ces imprimeurs, qui recopièrent d’abord systématiquement l’adresse typographique des libraires parisiens, ensuite imitèrent parfois les pages de titres hollandaises avec leurs sphères, ou bien se cachèrent derrière de fausses adresses. La qualité de leurs éditions pirates ne fut jamais au rendez-vous ; la médiocrité générale des in-douze lyonnais tranche avec la qualité flamande. Le mouvement enclenché ne s’arrêta plus puisque Lyon alimenta le marché de la contrefaçon jusqu’à la fin du siècle. Quelques imprimeurs furent très productifs : Antoine Beaujollin dans les années 1660, Laurent Metton jusqu’aux années 1680, et Jean Goy depuis les années 1670 jusqu’à la fin du siècle. Il faut ajouter encore François Larchier, François Roux, Jean Molin. Enfin, de manière plus ponctuelle, Claude Galbit, Daniel Gayet, Claude Chize, Antoine Laurens, et au moins quelques autres qui restent encore à identifier.

Les imprimeurs lyonnais suivaient l’actualité théâtrale de la capitale et restaient sensibles au succès de certains auteurs, dont Molière le premier de tous, suivi de Quinault et des frères Corneille. Dans les années 1680-1690, à l’instar de leurs confrères hollandais, ils entreprirent de contrefaire des recueils collectifs : œuvres de Racine et de Molière, recueils d’opéras et de comédies italiennes. De leur côté, les Mangeant n’imprimèrent jamais que des pièces séparées. À Lyon, où il n’y avait pas qu’un seul atelier comme à Caen, concurrence, émulation et solidarité au sein de la « cohorte contrefaiseuse34 » favorisaient la production. De même que la nécessité : les presses manquaient d’ouvrage, de textes à publier, et les maîtres étaient trop nombreux « pour un travail qui se raréfiait, surtout vers la fin du siècle35 ». La contrefaçon, notamment celle des nouveautés littéraires parisiennes, alimentait les presses tout en offrant des débouchés bien au-delà de l’espace régional, vers l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies. Saisies de livres et procès en contrefaçon, qui se multiplièrent dans la seconde moitié du XVIIe siècle, témoignent de l’augmentation de l’activité illicite36. À Lyon, la fraude devint un art maîtrisé ; son histoire est nourrie de connivence, de partage des tâches, de travail nocturne, d’espions, de virées rocambolesques pour dissimuler les presses en cas d’alerte, avec la complicité intéressée des couvents, véritables foyers de contrebande. À la bienveillance des autorités locales s’opposa la vigueur des réactions parisiennes. Les libraires du Palais non seulement entreprirent des poursuites à l’encontre des Lyonnais mais encore se déplacèrent dans la capitale des Gaules, s’y installant de longues semaines pour mener sans relâche perquisitions, saisies et procès. Dans le domaine théâtral, le meilleur témoin du zèle parisien demeure la confiscation de l’édition des œuvres de Molière parue à Paris chez Denis Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet en 1674-1675, et contrefaite à Lyon en 1681. Denis Thierry apposa lui-même sa signature sur les exemplaires saisis, qu’il distribua ensuite à Paris37.

LA CONTREFAÇON THÉÂTRALE À PARIS

Les libraires de la capitale qui détenaient les privilèges des pièces de théâtre se défendaient aussi contre l’activité illicite de certains confrères parisiens. Comme il a été dit, les imprimeurs parisiens, sauf très rares exceptions, ne faisaient pas rouler leurs presses pour pirater les œuvres dramatiques données sur les scènes parisiennes. En revanche Paris était une destination privilégiée pour les contrefaçons provinciales et étrangères. Leur négoce constituait une activité indispensable aux libraires « étalants » du Pont-Neuf, ou à ceux qui vendaient des livres d’occasion, et même un complément pour certains libraires qui possédaient une boutique au Palais. Une sentence du Châtelet, en date du 28 novembre 1648, apporte un témoignage précieux sur ce point38. Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, les plaignants39, avaient saisi le Châtelet le 1er mars 1648. Nicolas de Laynat, commissaire examinateur, avait dressé procès-verbal le 3 mars à l’encontre des marchands libraires suivants : Jean-Baptiste Loyson, Pierre Promé, Pierre Champenois, Jacques Barthélemy et Renée-Anne-Marie Lambert, veuve d’Antoine Le Guédois. Chez Loyson furent saisies neuf pièces contrefaites : Horace, Polyeucte, Pompée, Le Cid, L’Amant libéral, La Virginie romaine, La Mort de Sénèque, La Comédie de Chansons et La Sœur généreuse. Chez Barthélemy : La Rodogune, Esther, Le Cid. Chez Champenois : Esther, La Sœur généreuse. Chez Lambert : Sigismond, La Sœur du sieur Rotrou, La Mort d’Asdrubal, L’Esprit follet, Cinna, Esther, Héraclius, Le Menteur, La Suite du Menteur, Polyeucte, Horace, Le Cid, L’Illusion comique, Médée40. Les contrevenants furent condamnés à la confiscation des exemplaires, à une amende de 15 livres parisis, et aux dépens.

Sur les vingt contrefaçons, la plupart sont bien identifiables. Pour quelques titres, il existe deux ou trois possibilités. Il n’y a véritablement que cinq pièces contrefaites pour lesquelles on ne connaît pas encore d’exemplaire. Dans le lot saisi en mars 1648, les contrefaçons caennaises, les plus nombreuses, devancent les imprimés de Leyde, alors que rien ne certifie la présence des productions avignonnaises. À cette date, le commerce s’organisait d’abord entre Paris et le nord normand et flamand.

Dans le groupe des libraires qui se livre au commerce prohibé se détache la figure de Jean-Baptiste Loyson, libraire installé en 1648 au Palais, dans la salle Dauphine, à la Croix d’or41. C’est lui qui pourrait être au centre du groupe qui organisait la diffusion des contrefaçons. Le commissaire Nicolas de Laynat, le 3 mars 1648, saisit des exemplaires contrefaits sur Guillaume Verroy, garçon de boutique du libraire Loyson. Le butin n’était pas constitué que des pièces de théâtre en petit format in-octavo ou in-douze puisque le commissaire découvrit également des contrefaçons de L’Histoire romaine de Coeffeteau, des Œuvres de Sénèque, un Inventaire général de l’histoire de France de Jean de Serres, le tout en volumes in-folio ; il faut enfin ajouter une Histoire de Pline in-quarto. En revanche, chez les autres marchands impliqués dans cette affaire, on ne trouva rien que des contrefaçons théâtrales. L’activité de ces derniers illustre parfaitement la vie difficile des petits libraires parisiens de cette époque, souvent installés sur le Pont-Neuf. Jacques Barthélemy avait placé son étal sur le pont, près du cheval de bronze, sans avoir obtenu la maîtrise ; Philippe Renouard précise qu’il « était compris parmi les étalagistes qui furent reçus maîtres en 1649 sous condition d’aller s’établir dans les limites de l’Université [mais qu’il] fut jugé trop pauvre pour supporter les frais d’une nouvelle installation, et [que] le syndic lui fit accorder un secours de 40 sols par semaine pour faciliter son changement42 ». Pierre Champenois exerça de 1610 à 1649, et obtint des lettres de colporteur en 1645. Il en va de même de Pierre Promé, compagnon relieur qui détenait ses lettres de colporteur depuis 1633, et les avait fait renouveler en 164343. Quant à Renée-Anne-Marie Lambert, elle était la veuve d’Antoine Le Guédois, libraire relieur reçu en 1634. Tous s’apparentaient aux libraires et colporteurs installés sur le Pont-Neuf dans des boutiques mobiles avec tréteaux ou exposant simplement sur des toiles leurs livres ; ils vivaient surtout de l’édition et de la vente de pamphlets, libelles, pièces volantes, livres d’occasion et de contrefaçons normandes et hollandaises dont ils étaient les diffuseurs, fournissant aux nombreux parisiens de toutes conditions, qui arpentaient le Pont-Neuf, les comédies à la mode proposées à un coût inférieur à celui des in-quarto originaux. Mais l’exemple de Jean-Baptiste Loyson indique que le commerce prohibé se pratiquait aussi dans l’enceinte du Palais. Dans la seconde moitié du siècle, des libraires comme Gabriel Quinet et Jean Ribou44, jouaient sur les deux tableaux : d’un côté l’édition des nouveautés théâtrales sous privilèges royaux, de l’autre la publication d’éditions subreptices ou le commerce illicite de livres envoyés par leurs correspondants hollandais.

LE PRIX ET LA DIFFUSION DES CONTREFAÇONS THÉÂTRALES

L’intérêt des contrefaçons tenait autant à leur disponibilité qu’à leur prix. Il était facile de se les procurer aussi bien à Paris qu’en Province, et pour un coût inférieur aux éditions originales. Pour estimer le prix de vente des éditions pirates, on dispose des registres du libraire Nicolas à Grenoble45. L’interprétation du document se heurte néanmoins à plusieurs difficultés dont la première est l’identification précise des éditions, et la seconde l’état des exemplaires, dont ne sait s’ils étaient ou non reliés. De plus, pour un même titre, les prix de vente varient parfois d’un client à l’autre. Néanmoins, les pièces de théâtre au format in-quarto sont presque toujours débitées entre 1 livre 5 sols et 1 livre 15 sols, soit entre 25 et 35 sols. Les comédies au format in-douze acquises par le libraire entre 5 et 8 sols semblent vendues 2 à 7 fois plus cher. Mais s’agit-il à chaque fois de la même édition, surtout quand les prix varient d’un acheteur à l’autre46 ? Les catalogues imprimés par des libraires parisiens, ainsi que les traces manuscrites laissées sur certains exemplaires, permettent de mieux estimer les prix de vente des pièces de théâtre publiées au format in-douze dans la seconde moitié du siècle. C’est l’officine du quai des Augustins, à l’Image S. Louis, tenue par Jean Ribou puis par Thomas Guillain, qui publia, dans les années 1690, les premiers catalogues entièrement consacrés aux seules comédies parisiennes, en indiquant le prix des pièces séparées et celui des recueils47. Dans la dernière décennie du siècle, quelques libraires affichèrent aussi pour la première fois le prix de la comédie mise en vente, d’abord à l’intérieur de l’ouvrage puis en page de titre48. Il apparaît qu’une comédie parisienne au format in-douze était proposée à sa sortie entre 15 et 20 sols, en fonction du nombre de feuilles qu’elle contenait, et qu’une pièce déjà au catalogue valait entre 10 et 15 sols. Quelques traces manuscrites retrouvées apportent aussi de précieux enseignements. Un exemplaire49 de l’édition originale des Véritables prétieuses de Somaize, publiée à Paris par Jean Ribou en 1660, fut vendu 12 sols. Un exemplaire en vélin d’époque50 de la contrefaçon grenobloise de La Comédie sans comédie de Philippe Quinault, imprimée le 4 août 1659 par Philippe Charvys, porte l’inscription suivante : « Achepté à Grenoble le 23 janvier 1664 pour 8 sols ». Il est donc probable que, dans la seconde moitié du siècle, les contrefaçons provinciales des pièces de théâtre se vendaient entre 5 et 10 sols et valaient, grosso modo, moitié moins cher que les éditions originales parisiennes.

Au milieu des années 1650, pour imprimer le théâtre parisien, les libraires du Palais abandonnèrent le format in-quarto au profit du format in-douze, ce qui diminua déjà de moitié le prix de vente des comédies, que les contrefaçons provinciales divisaient encore par deux. Une pièce complète s’imprimait en moyenne sur deux ou trois feuilles seulement, cinq tout au plus pour certaines. Cet avantage économique favorisa la diffusion des œuvres dramatiques. Elles donnaient à lire un texte littéraire complet pour une somme assez modique ; un simple tome d’un roman de La Calprenède ou de mademoiselle de Scudéry exigeait bien plus. La mode du théâtre au XVIIe siècle fut entretenue par la diffusion des textes imprimés et soutenue par le nombre des lecteurs des villes françaises qui pouvaient se procurer les contrefaçons des pièces parisiennes. La passion pour le théâtre, de la Normandie au Dauphiné51, se mesurait au nombre des pièces qu’on y imprimait de manière illicite et à celui des lecteurs qui s’y trouvaient. À partir de ces centres de diffusion, le goût de la littérature se répandit en suivant les réseaux de distribution. Les contrefaçons théâtrales bon marché furent un des marqueurs privilégiés de l’élévation du niveau d’instruction dans le royaume de France, ainsi que de l’acclimatation des Belles-Lettres chez les élites urbaines ; elles participèrent aussi de façon déterminante à la constitution d’un patrimoine littéraire commun. Les ex libris, découverts sur les contrefaçons normandes ou grenobloises, restituent le lectorat urbain de l’époque : noblesse provinciale, parlementaires, officiers, bourgeois, marchands, clercs et professeurs de collège. Tous disposaient d’un accès facile aux œuvres dramatiques contemporaines et à aux meilleurs auteurs. Tous pouvaient s’accommoder des petits in-douze de théâtre, même de facture très médiocre parfois, tant le statut de la lecture des œuvres littéraires avait changé au XVIIe siècle : sortie des cabinets d’érudit, elle s’était adaptée à l’élargissement du public.

De son côté, l’honnête homme parisien disposait des contrefaçons hollandaises qui préservaient l’élégance typographique malgré leur petit format et leurs caractères très fins. Il les trouvait même parfaitement à son goût, adaptées qu’elles étaient à sa pratique galante de la lecture et au commerce des gens du monde52.

L’intérêt des contrefaçons théâtrales du XVIIe siècle ne tient pas seulement à leur large diffusion dans l’espace français, mais encore à leur transmission d’un siècle à l’autre. En témoigne un exemplaire contrefait de L’Illustre comédien de Desfontaines53, richement annoté par une main du XVIIIe siècle. Jean Capperonnier, qui fut en poste au département des imprimés de la bibliothèque du roi de 1760 à sa mort en 1775, indique que « cette correction est de la main de Mr. de Voltaire ». L’attribution au philosophe n’est pas formellement établie54, mais il importe de constater qu’un lecteur instruit et avisé du XVIIIe siècle commentait le texte de L’Illustre Comédien ou le martyre de Saint Genest de Desfontaines dans l’édition contrefaite par Jacques Mangeant en 164655. L’exemplaire sorti des presses caennaises avait sans doute déjà franchi un bon siècle quand ce lettré du XVIIIe siècle y ajouta ses commentaires56. La diffusion des contrefaçons théâtrales fut donc large et durable.

Les contrefaçons du théâtre français au XVIIe siècle furent diffusées à partir de quelques villes françaises (Caen, Avignon, Grenoble, Lyon), et flamandes (Leyde, Amsterdam, La Haye, Anvers, Bruxelles). Elles témoignent de la juste intuition d’imprimeurs libraires entreprenants qui répondirent à une demande nouvelle dans le contexte de l’élévation du niveau d’instruction. Qu’elles soient de médiocre facture ou d’une élégance typographique très maîtrisée, elles assurèrent une large diffusion à la littérature dramatique. L’édition illicite du théâtre, dont l’essor commença au milieu des années 1620, ne cessa de croître au cours du XVIIe siècle, jusqu’à représenter la plus grande part de la production à la fin du siècle.

Illustration n° 1 : Molière, L’Estourdy ou les contre temps, édition originale imprimée à Paris par Christophe Journel. Sorbonne : VCR 6= 11004.

Illustration n° 2 : Molière, L’Estourdy ou les contre temps. Contrefaçon lyonnaise imprimée par Antoine Beaujollin, imitant au plus près l’originale, avec un fleuron copié sur celui de Christophe Journel. Versailles : A 228.

Illustration n° 3 : Scarron, Don Japhet d’Arménie, 1656. Contrefaçon de Philippe Charvys déguisée sous le masque d’une contrefaçon hollandaise (E. O. : 1653). Grenoble : U 9710.

Illustration n° 4 : Gilbert, Les Amours d’Ovide, 1664. Une des fausses adresses utilisées par Éléazar Mangeant à Caen (E. O. : 1663). Nîmes : 8344/62.

Illustration n° 5 : Quinault, Armide, 1686. Contrefaçon de Henri van Dunwaldt à Anvers (E. O. : 1686). Rome, Casanatense : COMM 309 (3).

Illustration n° 6 : Coppée, La très sainte et admirable vie de madame saincte Aldegonde, 1622. Émission spéciale de l’édition originale publiée à Liège par Christian Ouwerx, avec page de titre donnant une fausse adresse française. Liège, Université : Rés. 809A.

Illustration n° 7 : Le Théâtre italien, ou recueil des scènes françoises, 1695. Contrefaçon lyonnaise de Jean Goy sous une adresse d’emprunt (E. O : 1694). Le Mans : BL 8° 10041.

Illustration n° 8 : Corneille, Le Cid, 1637. Première contrefaçon du Cid, sortie de l’atelier de Jacques Mangeant à Caen (E. O. : 1637). Mazarine : Rés. 8° 21827.

Illustration n° 9 : Scarron, La Fausse Apparence, 1663. Contrefaçon sortie des presses de Philippe Charvys à Grenoble (E. O. : 1663). Le Mans : Rés MAINE 8° 8684.

Illustration n° 10 : Racine, Bérénice, 1671. Contrefaçon d’Abraham Wolfgang à Amsterdam (E. O : 1671). Dublin : OLS B-6-768 (1).

____________

1 « La contrefaçon du théâtre français 1630-1660 », Bulletin du bibliophile, 2007, n° 1, p. 9-37.

2 Le Répertoire publié en ligne (http://www.repertoiretheatreimprime.fr), désormais hébergé par l’Université de Fribourg (Suisse) : http://www.unifr.ch/repertoiretheatre17/.

3 Certains patrons parisiens sont eux-mêmes inspirés par les ornements des grands ateliers hollandais.

4 Voir notre article : « Les premières éditions du Malade imaginaire de Molière, ou l’ombre de Ribou », Bulletin du bibliophile, 2015, n° 2, p. 311-334.

5 Alors même que parallèlement un imprimeur hollandais se cachait derrière l’adresse du libraire parisien Estienne Loyson pour diffuser la première version de la comédie de Molière.

6 Entretien du Ml. De Luxembourg, Avec l’Archev. de Paris, Dans les Champs Elizées Sur la prise de Namur. L’An 1695. A Cologne. Chez les Héritiers de Pierre Marteau, 1695.

7 Le Théâtre italien, ou le recueil de toutes les comédies et scènes françoises, qui ont été Joüées sur le théâtre italien Par la Troupe des Comédiens du Roy de l’Hôtel de Bourgogne à Paris. Troisième Edition, revûë, corrigée & augmentée. A Paris, Chez les Héritiers de Mabre-Cramoisy. 1695.

8 Epistre familière du sieur Mayret au sieur Corneille, dans Armand Gasté, La Querelle du Cid, Paris, Welter, 1898, p. 287.

9 Réalisée par Pieter van Zeerijp.

10 Contrefaçon imprimée à l’économie, mais qui améliorait le texte de l’originale en corrigeant certaines de ses coquilles. Voir l’introduction de Yann Ombrouck, qui précède son édition de la pièce de Guérin de Bouscal : http://bibdramatique.paris-sorbonne.fr/guerin-bouscal_mort-brute/ front-1 [page consultée le 25 mars 2016].

11 Voir Jean-Dominique Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600-vers 1730). Dynamisme provincial et centralisme parisien, Paris, École des Chartes, 1998, p. 637-645. Laurence Fontaine, Histoire du colportage en Europe, XVe-XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1993, p. 92-93, 96, 112, 238.

12 Bibliothèque municipale de Caen et fonds Mancel au Musée des Beaux-Arts de Caen.

13 H.-J. Martin et M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble. Les registres du libraire Nicolas (1645-1668), Genève, Droz, 1977, tome 2, p. 437. Le coût des exemplaires laisse supposer un petit format et une édition bon marché ; de plus nous ne connaissons pas d’autre contrefaçon de cette œuvre de Desmarets.

14 Il n’est pas impossible que la contrefaçon imprimée par Jean Piot en 1649 soit établie d’après la contrefaçon parvenue à Lyon et Grenoble. Le cas est presque avéré avec la livraison de l’Héraclius de Corneille que le libraire Nicolas livre à Jean Piot en 1646 ; ce dernier contrefit la pièce de Corneille l’année suivante (H.-J. Martin et M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble…, op. cit., p. 412).

15 Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les Huguenots, à Caen, « investissent les pouvoirs urbains ; ils s’implantent dans les cours de justice ; ils comptent vraisemblablement parmi les leurs la plupart des libraires et des imprimeurs » (Histoire de Caen, dir. Gabriel Désert, Toulouse, Privat, 1980, p. 137). La permanence de ce foyer protestant se remarque dans la survivance, tout au cours du XVIIe siècle, de prénoms bibliques, comme celui de l’ancêtre Simon, ou celui que Jacques II Mangeant donna à son fils, Éléazar. Le prénom biblique ne constitue toutefois qu’un indice : très fréquent en Normandie, il n’est pas nécessairement la marque du protestantisme.

16 Pour les ouvrages imprimés par Simon Mangeant, se reporter à : Pierre Aquilon, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIe siècle. Bibliographie des ouvrages imprimés à Caen et à Rouen, Baden-Baden, Bouxwiller, Éditions Valentin Koener, 1992, tome 1, p. 328-332.

17 Voir la notice de Georges Lepreux, Gallia typographica ou répertoire biographique chronologique de tous les imprimeurs de France depuis les origines de l’imprimerie jusqu’à la Révolution, Série départementale, tome III, Normandie, Paris, Champion, 1909, volume 1, p. 484-486.

18 Dans une lettre que Jean Chapelain adresse à Moisant de Brieux le 3 janvier 1661 (Lettres de Jean Chapelain de l’Académie française, éd. Ph. Tamizey de Larroque, Paris, Imprimerie nationale, 1883, tome 2, p. 117).

19 Sur Moisant de Brieux, l’Académie et ses membres les plus éminents, voir : Histoire et renouveau. 350e anniversaire de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, Caen, Académie de Caen, 2002.

20 Les Mangeant contrefont aussi bien les Œuvres de Saint-Amant (1632) que celles de Godeau (1634).

21 Durant la période 1630-1660, presque 90 éditions théâtrales étaient contrefaites par les Mangeant, tandis que dans le même temps les Elzevier en sortaient une bonne cinquantaine et les Avignonnais une trentaine.

22 Émile Picot, Bibliographie cornélienne, Paris, 1876. Reprint : Naarden, Anton W. Van Bekhoven Publisher, 1967, p. 240.

23 P. Le Verdier et E. Pelay, Additions à la bibliographie cornélienne, Paris-Rouen, 1909, p. 11.

24 Georges Lepreux, Gallia typographica…, op. cit., volume 1, p. 484-486.

25 Françoise de Forbin, « Premières recherches sur les contrefaçons avignonnaises du XVIIe siècle », Bulletin d’histoire moderne et contemporaine, n° 11, 1965, p. 7-31.

26 Nous avons pu compléter cet inventaire en découvrant de nouvelles contrefaçons avignonnaises.

27 Alphonse Willems, Les Elzevier. Histoire et annales typographiques, Bruxelles, 1880 ; reprint : Mansfield Centre (Connecticut), Martino Publishing, 2003.

28 Les presses d’Abraham et de Bonaventure seront reprises par Jean et Daniel Elzevier (1652-1655), puis par Jean seul (1655-1661).

29 Françoise de Forbin, « Premières recherches… », art. cit., p. 7.

30 Jean-Dominique Mellot, L’Édition rouennaise…, op. cit., p. 109. J.-D. Mellot nous signale que la protection du parlement de Normandie s’est très logiquement étendue à la communauté de Caen.

31 Philippe Charvys notait parfois son propre achevé d’imprimer, ce qui permet de connaître le temps écoulé entre l’édition originale et la contrefaçon.

32 H.-J. Martin et M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble…, op. cit.

33 Laurence Fontaine, Histoire du colportage…, op. cit., p. 74.

34 Selon l’expression du libraire Hilaire Baritel en 1702, cité par Anne Béroujon, « Les réseaux de la contrefaçon à Lyon dans la seconde moitié du XVIIe siècle », Histoire et civilisation du livre, n° 2, 2006, p. 90.

35 Jacqueline Roubert, « Situation de l’imprimerie lyonnaise à la fin du XVIIe siècle », dans Cinq études lyonnaises, Genève, Droz, 1966, p. 81. L’auteur cite, p. 98, un mémoire de l’intendant Lambert d’Herbigny, daté de 1697 : « Les imprimeurs et libraires de Lyon sont dans une espèce de nécessité de contrefaire les livres de Paris et de pratiquer les contraventions qu’on leur reproche et sans lesquelles ils mourraient de faim. »

36 Voir Anne Béroujon, « Les réseaux… », art. cité.

37 Certains exemplaires portent encore la signature de Denis Thierry, au verso de la page de titre du tome I : BnF : 8-RF-2796 (1) ; Dublin, Trinity College Library : OLS B-6-608-610 (1) ; Yale : Pforzheimer Molière 21.

38 Le texte de la sentence est retranscrit et introduit brièvement par Georges Lepreux, qui ne s’intéresse cependant qu’aux pièces de Corneille : « Contrefaçons des pièces de Corneille », La Revue des bibliothèques, XXIV, n° 11, 1914, p. 159-161.

39 Avec leur confrère Toussaint Quinet, Antoine de Sommaville et Augustin Courbé détenaient un quasi monopole sur le marché de l’édition théâtrale parisienne.

40 La sentence précise le nombre d’exemplaires saisis chez Lambert : de 1 à 20 par pièce, selon les titres.

41 Jean-Baptiste Loyson exerça de 1639 à 1675 au moins.

42 Philippe Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires et fondeurs de caractères en exercice à Paris au XVIIe siècle, Nogent-le-Roi, Jacques Laget et Librairie des Arts et Métiers-éditions, 1995, p. 20.

43 C’est ce même Pierre Promé qui servit de prête-nom au libraire Jean Ribou, alors interdit d’activité, pour diffuser les dernières œuvres de Molière. Voir notre article : « Jean Ribou, le libraire éditeur de Molière », Histoire et civilisation du livre, X, 2014, p. 315-363.

44 Se reporter à nouveau à notre article sur le libraire Jean Ribou.

45 H.-J. Martin et M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble…, op. cit., p. 412.

46 Ainsi Rodogune de Corneille, dont Nicolas reçut de la part de Jean Piot à Avignon 24 exemplaires à 8 sols, fut revendue entre 8 sols et 25 sols selon les clients (Les Registres du libraires Nicolas, op. cit., p. 411). Peut-être des éditions différentes et des reliures distinctes ? Cependant une contrefaçon du Misanthrope de Molière, parue en 1669, est débitée à 6 sols.

47 Catalogue des pièces de théâtre qui se vendent sur le Quay des Augustins, à l’image S. Louys, avec le prix de chacune en particulier, Paris, 1695 [BnF : Q 8550 BIS]. On trouve par exemple ce catalogue inséré dans la comédie de Dancourt, La Sérénade, Paris, Thomas Guillain, 1695 [Bibl. Mazarine : 8° 42137-4 (2)]. Un catalogue avec prix, consacré aux seules pièces de Dancourt, apparaît aussi dans Les Vacances, Paris, Thomas Guillain, 1697.

48 Les Fables d’Ésope, comédie de Boursault parue chez Théodore Girard en 1690, fut la première à afficher son prix de 15 sols, dans le cahier liminaire. En 1697, Thomas Guillain mit en vente Scipion l’Africain de Pradon au prix de 20 sols. En 1699, Pierre Ribou fut le premier à composer en page de titre le prix d’une pièce de théâtre pour Gabinie, tragédie de Brueys et Palaprat, vendue 18 sols. À Lyon, en 1699, Sébastien Roux imprima, pour la première fois en Province, le prix du Carnaval de Lyon, une pièce de Legrand qu’il proposa à 12 sols (pour une seule feuille imprimée).

49 Nîmes, Bibliothèque Carré d’art : 8344/45. Le prix est noté à la main en page de titre.

50 Grenoble, Bibliothèque d’étude et de patrimoine : V.40303 Rés.

51 À Grenoble « il est juste de parler de passion pour le théâtre lorsqu’on constate que Nicolas vendit régulièrement de 1646 à 1652 » nombre de pièces de tous les dramaturges contemporains (H.-J. Martin et M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble…, op. cit., p. 91).

52 Jean-Marc Chatelain, La Bibliothèque de l’honnête homme. Livres, lecture et collections en France à l’âge classique, Paris, BnF, 2003, p. 120.

53 BnF : RES-YF-3887.

54 Béatrice Mairé (BnF, Réserve des livres rares), qui a bien voulu me communiquer son expertise sur cet exemplaire, ne reconnaît pas formellement l’écriture de Voltaire, plus fluide selon elle. Par ailleurs la reliure semble aussi contredire Capperonnier : elle porte les armes royales, de la bibliothèque du roi du XVIIIe siècle. Voltaire aurait-il annoté un volume de cette bibliothèque ? Possible mais peu probable. Ou bien l’exemplaire, comportant déjà la correction, aurait été donné ensuite à la bibliothèque, et pourvu par celle-ci d’une nouvelle reliure.

55 L’édition originale était parue en 1645 chez Cardin Besongne, à Paris, au format in-quarto.

56 Rappelons à cette occasion que Voltaire cite Le Martyre de Saint Genest dans son Discours historique et critique paru à l’occasion de la troisième édition de sa tragédie Les Guèdres ou la tolérance, en 1769. Il se réfère également au Saint-Alexis de Desfontaines. L’histoire d’Adrian, alias saint Genest, est également évoquée dans l’article « Dioclétien » du Dictionnaire philosophique, 1764-1769.